免疫PCR技术研究进展及临床应用

- 格式:pdf

- 大小:287.15 KB

- 文档页数:5

PCR技术在呼吸道病毒检测中的应用进展石晶【摘要】反转录酶-聚合酶链锁反应(RT-PCR)在病毒监测中的作用随着其自身的发展越来越重要,它从最初的RT-PCR到与其他各项新兴技术相结合,逐渐发展成实时荧光定量RT-PCR、多重RT-PCR、多重实时荧光RT-PCR、多重PCR技术为基础的反式线点杂交、环介导的反转录等温扩增、反转录为基础的电喷雾电离质谱技术、扩增片段长度多态性分析等各项技术.现对这几项技术在病毒检测中的优点与不足予以综述.%The function of reverse transcriptase-PCR ( RT-PCR ) has become more and more important in the detection of virus with its development, which has evolved from the initial RT-PCR to a number of methods combined with other emerging techniques,for example, real-time fluorescence quantitative RT-PCR,multiple RT-PCR,multiple real-time fluorescence RT-PCR, multiplex PCR-based reverse line blot hybridization,loop-mediated isothemal amplification, multi-locus RT-PCR followed by electrospray ionization mass spectrometry,amplified fragment length polymorphism, etc., the pros and cons of which are to be reviewed here.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2011(017)017【总页数】4页(P2683-2686)【关键词】病毒;聚合酶链反应;检测【作者】石晶【作者单位】首都医科大学附属北京儿童医院儿科研究所免疫室,北京100045【正文语种】中文【中图分类】R725.6聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)自从问世以来,经过几十年的发展,其在各项领域中的作用已愈显重要,特别是在各种病毒的快速准确检测中,更是以往的传统检测方法所不能比拟的。

聚合酶链式反应(PCR)技术研究新进展生物与环境工程系09生物技术姓名:张玉红学号:0902021020摘要聚合酶链式反应(PCR)在生命科学的研究领域已经得到了广泛的应用,文中对PCR技术的一些最新进展进行了简要的综述,其中包括定量PCR、纳米PCR、PCR芯片、原位PCR和免疫PCR的原理和应用。

关键词定量PCR 纳米PCR PCR芯片原位PCR 免疫PCR1983年Mullis等发明了一种特异性DNA体外扩增技术—聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR),PCR是一种在体外模拟体内DNA复制的核酸扩增技术,以少量的DNA 分子为模板,经过变性-退火-延伸的多次循环,已接近指数扩增的形式产生大量的目标DNA 分子。

短短几十年,该技术已经成为最常用、也最重要的分子生物学技术之一。

其应用范围从基本的基因扩增,扩展到基因克隆、基因改造、传染病源分析、遗传指纹鉴定等,甚至扩展到许多非生物领域。

在该领域衍生出的新方法更是层出不穷。

本文简述近几年在PCR方法研究领域中的新进展,这些新方法有望弥补现有技术的缺陷,使PCR反应在特异性、速度、定量的准确性等方面得到进一步优化和提高。

1 高灵敏度的定量PCR技术随着应用范围的不断扩大认识的不断加深,研究者们不再满足于仅仅得知某一特异的DNA序列是否存在,他们还希望对其进行精确的定量,因而基于经典PCR衍生出一种新技术—定量PCR(quantitative PCR),以其实时监测、定量准确、灵敏度高、反应后不用电泳检测等优点成为分子生物学研究中的重要工具。

在PCR扩增过程中,随循环扩增产物的不断增加,与扩增产物结合的染料所产生的荧光也不断增强,可通过荧光剂检测到的荧光强度来测定扩增物产量。

在扩增物产量一定的情况下,起始模板数越多,所需循环数就越少。

以循环数为横坐标,以一系列标准DNA的起始拷贝数的对数值为纵坐标,可得到一条标准曲线。

分子生物学技术的研究进展及应用随着科技的不断进步和发展,分子生物学技术成为了人类研究生命学科的一大利器。

分子生物学技术通过对生物分子及其相互作用的研究,为解释生命现象及其发生机制提供了新的思路和方法。

分子生物学技术的应用涵盖了基础科研和应用领域的各个方面,如医学、农业、环境科学等,为人类提供了更好的生活品质。

1. PCR技术PCR技术是目前分子生物学领域最具代表性的技术之一。

PCR技术可以在短时间内扩增生物样本中的DNA序列,从而将其放大到足够的数量进行研究和分析。

PCR技术操作简便,准确性高,可用于研究基因的发生、发展、多态性和演化等过程。

除了在生物学领域中的广泛应用,PCR技术还常用于医学诊断、药物筛选等方面。

2. 基因芯片技术基因芯片技术是一种高通量的基因分析方法,可以同时识别和量化数百至数万个基因。

它基于表达谱学,通过对不同阶段基因表达的比较,实现基因的鉴定与分析。

基因芯片技术的应用范围非常广泛,包括癌症、心血管疾病、神经退行性疾病、肝病、肾病等多种疾病的基因诊断和治疗。

3. 基因编辑技术基因编辑技术是近年来兴起的一项分子生物学技术。

它可以修改细胞的基因序列,使其具有某种特定的性质或功能。

目前基因编辑技术最重要的平台是CRISPR/Cas9。

CRISPR/Cas9是一种靶向基因编辑工具,可以对任何基因进行编辑,而且精度较高。

基因编辑技术的应用涵盖了很多领域,如基因治疗、重要作物品种改进、疾病研究等。

4. 基因组学和蛋白质组学基因组学和蛋白质组学为解码生命信息提供了强大的工具。

基因组学研究的是组成基因组的DNA分子,而蛋白质组学研究的是蛋白质。

它们在各自领域里扮演着重要的角色。

例如,基因组学研究可以揭示生物的遗传信息,蛋白质组学则可以更深入地了解生物的功能和进化。

5. 二代测序技术二代测序技术是分子生物学领域的一项重要技术。

它可以快速地进行DNA测序,从而加速对生物结构和功能的理解和研究。

探究RQ—PCR技术及应用进展1 RQ-PCR技术概述RQ-PCR是FPET(荧光共振能量转移)技术在PCR定量上的应用。

其指在PCR反应体系中加入荧光基团,在指数扩增期间通过连续监测荧光信号出现的先后顺序及强弱变化实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。

RQ-PCR同步进行定量和扩增,这样就克服了传统PCR的平台效应,减少了终点检测带来交叉污染的机会,也克服了终点法定量的不准确性。

另外,RQ-PCR无需再处理,节约了时间和精力,更避免了放射性同位素可能给实验人员造成的伤害。

目前,RQ-PCR在分子生物学研究中应用越来越多。

1.1 荧光共振能量转移当一个荧光基团的荧光光谱与另一个荧光基团的激发光谱重叠,并且两个基团距离足够近时,供体荧光基团的激发能诱发受体基团发出荧光,同时供体荧光基团自身的荧光强度衰减,即能量从短波长的荧光基团传递到长波长的荧光基团,相当于短波长荧光基团释放的荧光被屏蔽,这个过程称为FRET。

1.2 参照物参照物有外参照和内参照两种。

外参照不与目的基因在同一反应体系中扩增。

以已知浓度的目的基因为模板按一定比例稀释,制备标准曲线。

而未知标本则根据该标准曲线得出相对的拷贝数和Ct值。

其优点是可以和目的基因保持较高的同源性,保证了二者的扩增效率近似。

缺点是不能克服也无法检测可能出现在样本反应体系中的影响因素。

内参照是在各标本中加入已知浓度的内参照基因,与样本一起抽提、扩增。

内参照基因的DNA片段与目的基因相似。

为保证目的基因只能与内参照探针结合,运用定点突变的方法改变与探针结合的中间部位的序列。

内参照系统的结果重复性更好,可以避免不同抽提效率导致的样本间差异。

1.3 RQ-PCR几个重要参数(1)荧光域值3~15个循环的荧光信号的标准偏差的10倍设置为荧光域值的缺省,荧光本底信号为PCR反应的前15个循环的荧光信号;(2)Ct值中C代表Cycle,t代表threshold,Ct值的含义是:每个反应管内的荧光信号到达设定阈值时所经历的循环数;(3)Ct值与起始模板的关系研究表明,每个模板的Ct值与该模板起始拷贝数的对数存在线性关系,起始拷贝数越多,Ct值越小,利用已知起始拷贝数的标准品可作出标准曲线,当获得未知样品的Ct值,即可从标准曲线上计算出该样品的起始拷贝数。

疾病分子诊断技术的应用与研究进展随着科技的发展和人们生活方式的改变,人类面临着日益增多的疾病威胁。

传统的诊断方法受制于时间、费用和技术等因素,难以满足快速准确诊断的需求。

因此,疾病分子诊断技术作为一种新型诊断方法,越来越引起人们的关注。

疾病分子的基本概念是指在疾病进程中或生理状况改变时体内产生的分子物质。

这些分子物质可以是蛋白质、核酸、激素、代谢产物等。

通过检测这些分子物质的变化,可以判断患者的疾病类型、进展状况和治疗效果等,从而实现个性化诊断和治疗。

疾病分子诊断技术包括多种方法,如酶联免疫吸附检测(ELISA)、荧光定量PCR技术等。

其中,ELISA是一种常用的传统方法,其原理是通过特异性抗体与目标蛋白结合,从而用于检测疾病的相关指标。

而荧光定量PCR技术则是一种新型高灵敏度分子诊断方法,其原理是通过PCR扩增特定基因序列,并用荧光探针作为检测标记,实现定量检测。

近年来,疾病分子诊断技术在肿瘤领域得到广泛应用。

肿瘤是一种常见的疾病,晚期治疗效果较差。

疾病分子诊断技术可以通过检测肿瘤标志物(如CEA、CA125等)的变化,实现早期筛查和诊断,从而提高治疗效果和生存率。

同时,还可以根据患者特异性基因突变信息,实现个性化治疗。

除了肿瘤外,疾病分子诊断技术在感染性疾病、心血管疾病、神经系统疾病等方面也得到广泛应用。

例如,感染性疾病可以通过检测病原体DNA或RNA的变化,实现快速诊断和治疗。

心血管疾病可以通过检测心脏肌肽等指标,评估心脏功能和预测病情进展。

神经系统疾病可以通过检测神经元特异性烯醇化酶等指标,实现早期诊断和治疗。

尽管疾病分子诊断技术在临床应用中呈现出了不错的前景,但其面临着一些问题和挑战。

首先,一些疾病标志物具有低敏感度和低特异性,难以满足临床实际需求。

其次,现有疾病分子诊断技术存在操作复杂、花费高昂等不足之处。

因此,需要继续深入研究、改进和创新,进一步提升疾病分子诊断技术的灵敏度、特异性和可靠性,以满足更加精准的临床需求。

收稿日期:2010-10-14作者简介:钟江华,女(1968-),技师,协助从事病源微生物定量基因检测研究。

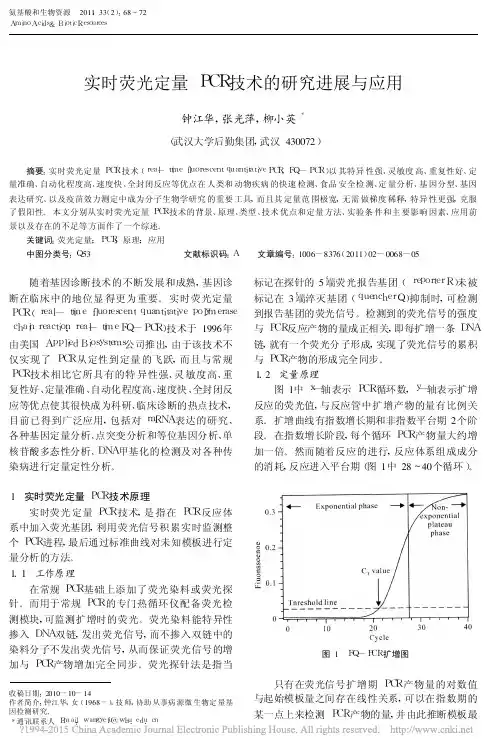

*通讯联系人E m a i l :w a n g y e f u @w h u .e d u .c n实时荧光定量P C R 技术的研究进展与应用钟江华,张光萍,柳小英*(武汉大学后勤集团,武汉430072)摘要:实时荧光定量P C R 技术(r e a l -t i m ef l u o r e s c e n t q u a n t i t a t i v e P C R ,F Q-P C R )以其特异性强、灵敏度高、重复性好、定量准确、自动化程度高、速度快、全封闭反应等优点在人类和动物疾病的快速检测、食品安全检测、定量分析、基因分型、基因表达研究、以及疫苗效力测定中成为分子生物学研究的重要工具,而且其定量范围极宽,无需做梯度稀释,特异性更强,克服了假阳性。

本文分别从实时荧光定量P C R 技术的背景、原理、类型、技术优点和定量方法、实验条件和主要影响因素、应用前景以及存在的不足等方面作了一个综述。

关键词:荧光定量;P C R ;原理;应用中图分类号:Q 53文献标识码:A文章编号:1006-8376(2011)02-0068-05 随着基因诊断技术的不断发展和成熟,基因诊断在临床中的地位显得更为重要。

实时荧光定量P C R (r e a l -t i m ef l u o r e s c e n t q u a n t i t a t i v ep o l y m e r a s e c h a i n r e a c t i o n ,r e a l -t i m e F Q-P C R )技术于1996年由美国A p p l i e d B i o s y s t e m s 公司推出,由于该技术不仅实现了P C R 从定性到定量的飞跃,而且与常规P C R 技术相比它所具有的特异性强、灵敏度高、重复性好、定量准确、自动化程度高、速度快、全封闭反应等优点使其很快成为科研、临床诊断的热点技术,目前已得到广泛应用,包括对m R N A 表达的研究、各种基因定量分析、点突变分析和等位基因分析、单核苷酸多态性分析、D N A 甲基化的检测及对各种传染病进行定量定性分析。

基于PCR技术的肿瘤疾病诊断研究一、引言随着技术的发展,PCR技术被广泛应用于肿瘤疾病的诊断中。

PCR技术的特点是灵敏度高、特异性强、操作简便、快速、可定量等。

因此,PCR技术在肿瘤疾病诊断中具有很大的优势。

本文将基于PCR技术,阐述肿瘤疾病的某些诊断方法和相关研究的进展。

二、PCR技术PCR即聚合酶链反应,PCR技术是一种体外的DNA复制技术,基于DNA多次扩增的原理,可以获得足够多的目的基因的复制品,达到敏感性和特异性要求。

PCR操作简便,30-50个循环,每个循环时间1-2分钟,扩增20-30倍,一天可扩增10e6倍,等回收目的基因带时,内源控制基因带也已放显;同时,PCR技术可以应用于很多领域,如药品检测、环境监测以及感染性疾病诊断等。

在体外诊断中,因其快速准确的优势而得到广泛应用。

三、PCR技术的应用1. 连锁聚合酶反应(LAMP)LAMP技术是一种新兴的扩增技术,它可以在恒温下扩增总的DNA。

LAMP的特点是简单易操作,无需特殊仪器,适用于实验室和野外研究,在诊断实践中最好的表现是在高盐度和提取困难的样品中。

同时,LAMP以单引物扩增两对嵌合位点之间的大片断,适用于重复序列扩增,多个靶标短片段扩增,此外,还可以在恒温中用来扩增RNA。

2. 荧光定量PCR(qPCR)qPCR是在扩增过程中实时监控基因扩增的过程,通过荧光标记的探针或荧光染料实时检测扩增产物的积累情况。

qPCR可以通过单独引物和荧光标记探针来进行实时扩增反应的监测,这个标记通常是结合一种特定目标DNA缺口的。

qPCR技术是一种常用的定量检测方法,可以检测RNA的表达和mRNA的水平。

常用旋转式rt-PCR仪、实时荧光定量PCR仪等。

由于qPCR具有高精度、高灵敏度、高特异性和所需时间短等特点,因此qPCR技术得到了广泛应用。

3. 血液样本中的CTC检测肿瘤细胞离体循环(CTC)是指恶性肿瘤细胞在人体外周血中的分布状态,早在19世纪就已被称为“癌细胞转移” 。

免疫学研究的新技术和新进展随着科技的不断发展,人类社会也迈入了一个新时代。

在医学研究方面,人们对于免疫学研究的深入探讨越来越多,这也促使着科研人员不断探索新技术,以期对相关疾病的治疗有更好的了解。

下面我们将从多个角度来探讨免疫学研究的新技术和新进展。

一、单细胞RNA测序技术单细胞RNA测序技术是一种高通量、高精度、多参数的RNA分析技术。

它可以在单个细胞水平上分析细胞个体的转录功能和表达情况,从而帮助研究人员更加深入地了解细胞发育、疾病发生及治疗的细节。

该技术主要基于流式细胞术,将大量细胞分离成单个细胞后,在聚合酶链式反应(PCR)终端完成RNA扩增和高通量测序。

根据一定的算法模型,研究人员可利用这些测序数据推断出单个细胞的特征、特异性表达基因及其调控机制等,进而为疾病研究及治疗提供更好的基础。

例如,在肿瘤研究中,单细胞RNA测序技术可用于分析肿瘤内部的异质性表达特征,揭示新的靶向治疗策略。

二、CRISPR-Cas9技术CRISPR-Cas9技术是一种基因编辑技术,可通过定向切除基因序列、替换、修复基因等方式,精准修饰细胞或生物体中的基因序列,从而改变其生物学特征。

这项技术的核心是“CRISPR-Cas9系统”:利用细菌具有识别、切割病毒基因组的天然免疫机制进行基因编辑。

在研究过程中,研究人员可操纵该系统精准切除(或替换、修复)细胞中的特定基因序列,以达到治疗疾病的目的。

例如,该技术在治疗免疫相关疾病方面有着广阔的应用前景,如肿瘤、炎症以及自身免疫疾病等,为医学研究和临床治疗带来了巨大的发展潜力。

三、单细胞ATAC-seq技术单细胞ATAC-seq技术是一种新型的染色质开放性测序技术,可用于分析单个细胞内某些区域的染色质开放度(即表观遗传水平)及其功能特性等。

基于细胞单核转录组的序列分析,可以建立高精准的基因调控模型,帮助揭示内源性调节机制及其在疾病发生和治疗上的应用。

在疾病预防、诊断和治疗等方面,该技术也有很大的应用潜力。

pcr实验室年度工作总结一、引言在过去的一年里,本PCR实验室团队经过共同努力,在各项工作中取得了显著的进展和成就。

本文将对本年度的工作进行总结,以及对未来的发展进行展望。

二、实验室概况本实验室是一家专注于聚合酶链式反应(PCR)技术研究与应用的科研机构。

实验室设备先进,研究人员素质高,研究领域广泛,包括基础科学研究、新技术开发和医学诊断等方向。

三、科研成果1. 基础研究本年度,实验室在PCR技术领域的基础研究上取得了显著的进展。

通过对PCR反应条件的优化和新的荧光探针的设计,实验室在PCR放大效率和特异性方面取得了突破。

我们开发了一种新型的PCR 反应体系,提高了目标基因的放大效率,同时降低了非特异性扩增的可能性。

2. 技术研发实验室在技术研发方面也取得了重要的成就。

我们成功地研发了一种基于PCR技术的快速检测方法,可以在短时间内对疾病相关基因进行定量检测。

该方法具有高灵敏度、高特异性和快速的优势,有望在临床诊断和疾病监测中得到广泛应用。

3. 医学应用本年度,实验室与多家医学机构合作,开展了一系列的临床应用研究。

通过PCR技术和其他分子生物学方法,我们成功地鉴定和诊断了多种疾病,包括肿瘤、遗传性疾病等。

这些研究成果为疾病的早期诊断和个体化治疗提供了重要的依据。

四、科研平台建设为了更好地推动PCR技术的研究和应用,实验室在本年度加大了对科研平台的建设与改进。

我们引进了一系列先进的实验室设备,并建立了一套完善的实验流程和质量控制体系。

这些措施提高了实验室的研究能力和科研成果的可靠性。

五、研究团队建设1. 人员培训本年度,实验室积极组织了各类培训活动,提高了团队成员的专业技能和科研水平。

我们邀请了业内知名专家进行专题讲座,并组织了内部研讨会和学术交流会。

通过这些培训和交流,团队成员的学术氛围得到了良好的提升。

2. 团队合作实验室致力于建设一个团结合作的研究团队。

本年度,我们组织了多次的团队建设活动,包括拓展训练和志愿者活动等。

C R I S P R GC a s 技术的临床应用及相关问题探讨王佩荣,吴传松(国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心,北京100081)D O I :10.11748/b j m y .i s s n .1006-1703.2021.01.033收稿日期:2020G05G23;修回日期:2020G07G21作者简介:王佩荣,女,博士,副研究员,医疗器械技术审评.通讯作者:吴传松,男,硕士,副研究员,医疗器械技术审评.摘要:C R I S P R GC a s 系统是一种存在于大多数细菌和古细菌中的获得性免疫防御系统.该系统因其识别和剪切特定D N A 或R N A 序列的能力而在基因编辑领域得到广泛研究,但其脱靶效应限制了其临床应用.通过对不同C a s 蛋白的深入研究,如C a s 9㊁C a s 12㊁C a s 13㊁C a s 14等,基于C R I S P R GC a s 的D N A 和R N A 核酸检测方法在近几年得到快速发展,并在病原体检测领域进行了相关的临床应用.本文将梳理不同C R I S P R GC a s 检测技术发展及其临床应用,并对相关问题进行探讨,希望对从事该类产品研究的行业人员提供参考和帮助.关键词:C R I S P R GC a s 系统;㊀核酸;㊀临床检测中图分类号:R 789㊀㊀文献标识码:A T h eC l i n i c a lA p p l i c a t i o no fC R I S P R GC a sB a s e dT e c h n o l o gi e s a n dA s s o c i a t e dC h a l l e n ge s WA N GP e i r o n g ,WU C h u a n s o n g(C e n t e r f o rM e d i c a lD e v i c eE v a l u a t i o n ,NM P A ,B e i j i n g 100081,C h i n a )A b s t r a c t :C l u s t e r e dr e g u l a r l y i n t e r s p a c e ds h o r t p a l i n d r o m i cr e pe a t sa n dC R I S P R Ga s s o c i a t e d p r o t e i n s (C R I S P R GC a s )s y s t e m s a r e a c q u i r e d i mm u n ed ef e n s e s ys t e m s i d e n t i f i e d i nm o s t b a c t e r i a a n da r c h a e a .T h i s s y s t e mh a s b e e ne x t e n s i v e l y s t u d i e da s g e n o m e Ge d i t i n g t o o l s d u e t o i t s c h a r a c t e r s o f r e c o g n i z i n ga n d c l e a v i n g t h e t a r g e t D N A o r R N A ,b u t t h e p o t e n t i a l o f f Gt a r ge t ef f e c t sl i m i ti t s c l i n i c a l a p p l i c a t i o n s .A l o ng w i t hth edi s c o v e r y a n dc o m p r e h e n s i v e i n v e s t i ga t i o n so nd i f f e r e n tC R I S P R GC a s s ys t e m s ,s u c ha sC a s 9,C a s 12,C a s 13,a n d C a s 14,e t c .,d i f f e r e n tC R I S P R GC a sb a s e dn u c l e i ca c i d d e t e c t i o nm e t h o d s h a v eb e e nd e v e l o p e d r a p i d l y i n r e c e n t y e a r s ,a n dm a n y e f f o r t s h a v eb e e nm a d e t o a d v a n c e i t s a p p l i c a t i o n s i n c l i n i c a l d i a g n o s t i c s .I n t h i s r e v i e w ,w e s u m m a r i z e t h em a i nd e v e l o p m e n t o f C R I S P R GC a s b a s e dd e t e c t i o n t e c h n o l o g y a n d i t s c l i n i c a l u s a ge a n da l s od i s c u s s t h e r e l a t e d i s s u e s .K e y w o r d s :C R I S P R GC a s s ys t e m s ;㊀N u c l e i c a c i d s ;㊀C l i n i c a l d e t e c t i o n ㊀㊀C R I S P R GC a s (c l u s t e r e dr e g u l a r l y i n t e r s pa c e d s h o r t p a l i n d r o m i c r e p e a t s (C R I S P R )/C R I S P R Ga s s o c i a t e d (C a s))系统是存在于细菌和古细菌中,为抵御外来病毒或者其他遗传物质入侵而进化出的可遗传的获得性免疫防御系统.当细菌遭受病毒入侵时,C R I S P R GC a s 系统可以识别外源D N A 的片段,并将其整合到宿主基因组C R I S P R 序列中,产生可遗传的免疫记忆[1G2].近年来基于C R I S P R GC a s 的核酸检测系统得到了迅速发展,利用不同的C a s 酶活性,如C a s 9㊁C a s 12㊁C a s 13㊁C a s 14等,不同研究组建立了针对R N A 和D N A 的不同检测方法.本文将梳理不同C R I S P R GC a s 检测技术的发展及其临床应用,并对现存的技术瓶颈及其可能的解决方案进行探讨,希望对从事该类产品研究的行业人员提供参考和帮助.㊀㊀1㊀基于C R I S P R GC a s 的检测方法㊀㊀1.1㊀基于C R I S P R GC a s 9系统的核酸检测方法㊀㊀C a s 9为第2大类第I I 型的效应蛋白,具有R u v C和H N H 核酸酶结构域,可特异识别存在P A M(p r o t o s p a c e r a d ja c e n tm o t i f )序列的靶双链D N A (d o ub l e Gs t r a n dD N A ,d s D N A )[3G5].Q U A N 等[6]利用C a s 9的特异性识别剪切靶序列和富集靶标的能力,发展了低丰度靶序列杂交法F L A S H (f i n d i n g lo w a b u n d a n c e s e q u e n c e s b y h y b r i d i z a t i o n ).㊀㊀C a s 9的酶解活性与核酸扩增相结合,可用于检测特定的核酸序列,用于病原菌的基因分型和S N P 的鉴951标记免疫分析与临床㊀2021年1月第28卷第1期别.P A R D E E等[8]将等温R N A扩增技术(基于核酸序列的扩增,N A S B A)㊁s g R N AGC a s9介导的剪切功能以及T o e h o l ds w i t c h e s传感技术[7]相结合,建立了N A S B A C C 检测方法,对寨卡病毒进行了基因型鉴别.㊀㊀H U A N G等[9]开发了一种由C R I S P R/C a s9系统介导的等温指数扩增反应(C A SGE X P A R)策略,该方法基于C R I S P R/C a s9裂解特性和切口核酸内切酶(N E a s e)介导的核酸扩增反应,由C R I S P R/C a s9裂解产生的靶标D N A片段引发,循环进行扩增反应以生成大量D N A 重复片段,并以S Y B R g r e e n I作为荧光信号对其进行实时荧光检测,用于快速和位点特异的核酸检测.与常规核酸扩增反应不同,C A SGE X P A R不需要外源引物,后者通常会导致非特异扩增.㊀㊀研究人员利用仅保留靶标结合功能而没有核酸内切酶活性的失活的C a s9(d C a s9),结合其他技术,开发了不同的C R I S P RGd C a s9核酸检测平台.如Z H A N G等[10]利用配对d C a s9报告系统建立的结核杆菌D N A检测方法,d C a s9/s g R N A复合物与S Y B R G r e e n I(S GI)(作为双链核酸荧光染料)相结合建立的C R I S P R介导的D N A原位杂交法((C R I S P R)Gm e d i a t e d D N AGF I S H)[11],以及将C R I S P RGd C a s9与石墨烯相结合建立的免靶基因扩增检测方法[12].㊀㊀1.2㊀基于C R I S P RGC a s12a系统的核酸检测方法㊀㊀C R I S P RGC a s12a(C p f1)可与含有P AM序列的靶标D N A结合,除了可剪切靶标D N A,还可激活C a s12a对非靶标单链D N A(s i n g l es t r a n d D N A, s s D N A)的完全降解功能.利用此功能可将荧光标记的s s D N A作为信号分子用于D N A检测,结合靶标预扩增技术,C H E N等[13]筛选出L b C a s12a,开发了D N A内切酶靶向的C R I S P R反式报告检测系统D E T C T R(D N A e n d o n u c l e a s et a r g e t e dC R I S P Rt r a n s r e p o r t e r).该方法将一端标记荧光物质,另一端标记荧光淬灭基团的s s D N A作为报告分子,当C R I S P RGC a s12a与靶标D N A结合时,可激活对报告分子的反式降解作用,释放荧光信号(报告分子在完整状态不发荧光),从而指示靶标D N A序列的存在.将该方法结合重组酶多聚酶扩增法(r e c o m b i n a s e p o l y m e r a s e a m p l i f i c a t i o n,P R A)可增加病毒D N A的数量提高灵敏度.该方法被用于不同的d s D N A病毒检测,如H P V[13]㊁分枝结核杆菌临床样本[14]㊁外泌体检测[15].㊀㊀T S O U等[16]在D E T E C T R基础上结合等温扩增和HU D S O N裂解方法,对循环核酸分子实现单管检测和试纸条显色的快速及时检测.㊀㊀1.3㊀基于C R I S P RGC a s14系统的核酸检测方法㊀㊀近年来出现了一种新型的第V型C R I S P RGC a s 系统C R I S P R/C a s14(C a s12f),以不依赖于P AM的方式对s s D N A具有特异靶向活性[17G18].C a s14与C a s12一样具有R u v C结构域.该方法检测原理为使用经硫代磷酸酯保护的引物对靶序列进行扩增, T7核酸外切酶去除非标记D N A链,剩余的s s D N A 可被C a s14特异识别并激活对报告分子s s D N A的降解释放荧光信号,在H E R C2g e n e中进行了原理性验证.T7R N A聚合酶的量可影响该体系的特异性.㊀㊀1.4㊀基于C R I S P RGC a s13系统的核酸检测方法㊀㊀C R I S P RGC a s13属于第2大类第V I型C R I S P RGC a s,是目前唯一一种仅靶向单链R N A(s i n g l eGs t a n d R N A,s s R N A)的类型.C R I S P RGC a s13包含单一的效应蛋白质C a s13(以前称为C2c2),与c r R N A组装时形成一个由c r R N A引导的R N A靶向效应复合物[2,19].目前C a s13包含a~d四个亚型,具有不同的碱基偏好,在C a s13在与靶标s s R N A结合时可对靶标多个位点进行剪切,同时也激活了对非靶标非配对s s R N A序列的剪切活性这两种酶活性在作用机理上并不相同[19G21].G O O T E N B E R G等[22G23]利用C a s13的这种活性,在D E T E C T R方法的基础上用C a s13代替C a s12a进行靶向s s R N A识别切割,以及体外降解非特异标记R N A探针(图2b),同时与重组酶聚合酶等温扩增(R P A)㊁T7R N A转录酶相结合,实现对R N A的检测,该方法被称为特异性高灵敏酶法报告解锁系统(s p e c i f i ch i g hGs e n s i t i v i t y e n z y m a t i c r e p o r t e r u n l o c k i n g,S H E R L O C K).㊀㊀通过利用不同来源的C a s12和C a s13的不同特性,G O O T E N B E R G等[24]进一步优化S H E R L O C K 方法至S H E R L O C K v2,筛选出具有不同剪切序列偏好的L w a C a s13a㊁P s m C a s13b㊁C c a C a s13b和A s C a s12a,和针对s s D N A的C a s12a(A s C a s12a),实现四个靶标在同一试管中同时进行检测.此外通过将C a s13与辅助性C R I S P R相关酶C s m6组合,使信号灵敏度提高3.5倍,并建立适合侧向层析的方法和检测流程.㊀㊀而为了提高S H E R L O C K的性能,M Y H R V O L D 等[25]提出通过热和化学反应的方法处理临床样本,不需进行核酸提取,裂解液可直接用于下一步的S H E R L O C K检测程序,这种裂解方式称为免提取热裂解灭火核酸酶样本处理方法(h e a t i n g u n e x t r a c t e d d i a g n o s t i c s a m p l e st oo b l i t e r a t en u c l e a s e s,H U D S O N). S H E R L O C K与H U D S O N裂解方式相结合,便于对临床样本中的低浓度病原体进行核酸检测.㊀㊀表1总结了不同C R I S P RGC a s系统在核酸检测中的特性.061L a b e l e d I mm u n o a s s a y s&C l i n M e d,J a n.2021,V o l.28,N o.1161标记免疫分析与临床㊀2021年1月第28卷第1期㊀㊀2㊀C R I S P RGC a s技术在临床检测中的应用㊀㊀在C R I S P RGC a s系统病毒检测领域,F D A近日通过紧急使用授权(E m e r g e n c y U s eA u t h o r i z a t i o n, E U A)途径授权S h e r l o c kB i o s c i e n c e s,I n c.生产的基于S H E R L O C K技术的新冠病毒检测试剂盒(S h e r l o c kC R I S P R S A R SGC o VG2K i t)用于应对新冠疫情.目前在我国已有企业在从事相关产品的开发和申报,但还没有C R I S P R相关的医疗产品获得国家药品监督管理局上市批准.㊀㊀此外,基于C R I S P RGC a s12a的S A R SGC o VG2检测试剂,近日也获得了一定进展.B R O U G H T O N 等[30]报道了其开发的基于C R I S P RGC a s12D E T E C T R 系统的S A R SGC o VG2R N A检测方法[S A R SGC o VG2D N A E n d o n u c l e a s eGT a r g e t e d C R I S P R T r a n s R e p o r t e r(D E T E C T R)].该方法采用免疫层析方法,对来源于上呼吸道拭子的S A R SGC o VG2核酸进行检测.作者用该方法对模拟参考样本和S A R SGC o VG2患者的样本进行了验证,并采用含有其他病毒的呼吸道样本作为对照检测其特异性,以美国C D C的S A R SGC o VG2r e a lGt i m eR TGP C R试剂作为对照,获得了95%的阳性预测符合率和100%的阴性预测符合率.㊀㊀C R I S P RGC a s检测技术在其他病原体的应用也得到了不同程度的研究.X U等[31]利用C R I S P RGC a s12a辅助滚环扩增技术对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌进行了检测.S H E R L O C K被用于病原体检测与基因分型及抗生素耐药基因检测[22],以及对患者尿液和血清样本中的寨卡病毒和登革热病毒的检测,并可以区分来自H o n d u r a s㊁D o m i n i c a nR e p u b l i c 和美国的寨卡病毒毒株,甚至可以区分单个碱基的差别[25].此外针对循环肿瘤D N A相关突变[22,24]㊁H7N9(体外转录的基因)[32]㊁N1甲基化[33]的检测也有相应研究.㊀㊀3㊀C R I S P RGC a s技术的应用特点㊀㊀C R I S P RGC a s在核酸检测领域展现出独特的性能和应用前景,但也存在一定的技术瓶颈,在研发和使用相应产品时,对这些问题的了解有助更加科学地解释结果,更有针对性地进一步改进相关技术以突破瓶颈,更好地应用于临床.表1总结了不同技术的特定,与此同时我们尝试对以下问题进行探讨.㊀㊀3.1㊀靶序列识别特性㊀㊀C R I S P RGC a s系统只能针对已知序列的病原体检测,限制了其应用范围.面对容易发生突变的传染病病毒,如流感病毒㊁新冠病毒等,需针对每种突变进行引物㊁s g R N A设计以及酶的选择和优化,在实际应用中具有一定局限性.㊀㊀对于C R I S P RGC a s12D E T E C T O R系统,由于只能够识别含有P AM先导序列的靶序列,因此在进行g R N A设计的时候,只能在含有P AM序列的靶序列附近进行设计,这有可能限制对靶病毒的识别范围.在B R O U G H T O N等[30]开发的产品中,对N 基因的g R N A设计便是由于缺乏P AM序列而无法将N1和N3作为靶序列,仅选择了N2进行C a s12g u i d eR N A s(g R N A s)的设计.如果能够发现新的或者通过改造C R I S P R系统使其能够不受限制地识别任何序列,将大大提高该类产品的适用性.同样P F S也会影响C a s13a介导的靶标剪切.㊀㊀由于不同类别的C R I S P RGC a s检测方法可能仅能靶向识别切割R N A或者D N A,对待测病毒微生物的核酸类型有所限制.通过R N A反转录成D N A 或者D N A的T7R N A体外转录成R N A,可使不同方法能够对R N A或者D N A进行检测,而不受C a s 蛋白本身对特定核酸类型识别的限制.㊀㊀不同来源的C a s蛋白对序列识别具有各自的偏好,也会影响其适用范围.C R I S P R效应复合物(如C a s9㊁C a s12)需要P AM序列紧邻靶d s D N A,但是当进行S N P检测和其他短序列检测时,可能很难找到符合条件的序列,从而限制其应用.C a s13对R N A 的二级结构敏感,可能影响对靶标的识别,因此针对结构来设计C a s13的g R N A[34]为解决该问题提供了一条途径.其存在的脱靶效应可能影响其检测特异性.对于C a s9㊁C a s12等均发现不同程度的脱靶效应,可通过改进g R N A和C a s蛋白来降低脱靶效应,也可以通过优化C a s9/s g R N A丰度与作用时间来控制脱靶效应[35].㊀㊀S H E R L O C K方法可识别单碱基错配,但具有一定局限性.如当有两个或两个以上的错配位点时,C a s13将不会发挥酶切活性,可通过在c r R N A 引入突变位点达到检测单个已知突变位点的目的[23].㊀㊀3.2㊀扩增步骤对C R I S P RGC a s检测系统的影响㊀㊀单纯C R I S P RGC a s系统的检测灵敏度低,需结合预扩增步骤提高灵敏度.如基于C a s12的检测方法,其降解非互补s s D N A活性较弱,灵敏度仅到纳摩尔级,若结合预扩增步骤则可提高灵敏度,理论可达到a M级.因此C R I S P RGC a s12a系统需要结合其他的实验方法,才能提高其检测性能.目前的S H E R L O C K方法包含多步核酸扩增过程,而多步核酸扩增过程可能影响定量准确性,C R I S P RGC a s 检测系统目前还达不到如数字P C R的绝对定量水平.对于需要定量的检测项目,如病毒载量㊁游离肿261L a b e l e d I mm u n o a s s a y s&C l i n M e d,J a n.2021,V o l.28,N o.1瘤相关D N A含量,不易进行.由于R P A的扩增为非线性扩增,容易达到饱和,对定量检测造成影响.但是如果结合实时P C R反应,则有可能实现定量.㊀㊀针对不同的靶标,引物浓度以及扩增时间均需要单独优化.通过降低引物浓度到240n m o l/L可使信号与靶标浓度呈现较好的相关性,从而有可能对低浓度靶标定量[36].此外S H E R L O C K无法检测数量差异小于2倍的靶标[23].同样的,C R I S P RGC a s12检测系统无法定量,如文献[30]图2所示,无法满足定量或者半定量的检测需求.但是如果结合实时P C R反应,则可实现定量.㊀㊀3.3㊀检测通量㊀㊀利用不同的C a s组合,C R I S P RGC a s系统可进行多重病原体检测,但数量有限.最多同时检测4种核酸[24].将C R I S P RGC a s技术和其他高通量技术相结合,可达到多重检测的目的.如结合高通量测序时,则可提高检测通量[6].近日A C K E R M A N等[37]将C R I S P RGC a s13检测系统和微阵列微滴系统相结合,建立了核酸多重评估组合阵列反应平台(c o m b i n a t o r i a l a r r a y e dr e a c t i o n sf o r m u l t i p l e x e de v a l u a t i o no fn u c l e i c a c i d s,C A R M E N),含有C R I S P RGC a s13检测试剂的n L级微滴可自主装为微阵列,与包含扩增样本的微滴配对对每个样品重复检测,从而大规模检测多种病原体,可达169个人相关病毒,并可快速添加新的c r R N A.㊀㊀3.4㊀核酸片段稳定性㊀㊀R N A或者D N A的稳定性将影响检测性能.对于以R N A为靶标的系统,R N a s e抑制剂的使用需要在既保证病毒R N A以及转录R N A不发生降解,又要保证信号R N A能够被有效降解,信号R N A的非特异降解可能产生假阳性结果.通过对采用S H E R L O C K+H U D S O N方法对寨卡病毒和登革热病毒的临床样本进行分析的结果看[25],R N a s e降解作用依然是可能影响检测灵敏度的一个因素.㊀㊀3.5㊀干扰因素㊀㊀C R I S P RGC a s系统作为检测方法,不同来源的干扰因素均有可能影响检测性能.例如对于扩增体系的干扰因素,对于靶标识别以及核酸酶活性的干扰因素,对于来源于实际样本可能存在的诸多抑制剂等,均需要进行系统研究,并建立合适的前处理方法避免干扰因素,以满足临床应用的需求.㊀㊀4㊀展望㊀㊀基于C R I S P RGC a s系统的检测方法潜在应用优势是解决P O C T的低灵敏度问题.尽管目前还未批准基于P O C T形式的C R I S P R检测产品,但随着对该系统的深入研究㊁检测体系的进一步优化,现存问题的进一步解决,C R I S P RGC a s检测系统会越来越成熟.解决C R I P S P RGC a s系统自身存在的局限性的途径之一便是与其他方法相结合,优势互补,从而优化检测体系,提高检测性能,使之适于临床使用;另一条途径便是通过从源头筛选性能更加符合检测要求的新的C a s家族,建立具有自主知识产权的创新体系.参考文献[1]H I L L E F,R I C H T E R H,WO N G SP,e ta l.T h eb i o l o g y o fc r i s p rGc a s:B a c k w a r da n df o r w a r d[J].C e l l,2018,172(6):1239G1259.[2]T E R N S M P.C r i s p rGb a s e d t e c h n o l o g i e s:I m p a c t o f r n aGt a r g e t i n g s y s t e m s[J].M o l C e l l,2018,72(3):404G412.[3]D O U D N A J A,C H A R P E N T I E R E.T h e n e w f r o n t i e r o fg e n o m ee n g i n e e r i n g w i t hc r i s p rGc a s9[J].S c i e n c e,2014,346(6213):1258096.[4]R A NFA,H S UPD,WR I G H TJ,e t a l.G e n o m e e n g i n e e r i n g u s i n g t h ec r i s p rGc a s9s y s t e m[J].N a tP r o t o c,2013,8(11):2281G2308.[5]MA K A R O V A KS,WO L F YI,K O O N I N E V.C l a s s i f i c a t i o na n dn o m e n c l a t u r e o f c r i s p rGc a s s y s t e m s:W h e r e f r o mh e r e?[J].C R I S P RJ,2018,1(5):325G336.[6]Q U A NJ,L A N G E L I E RC,K U C H T A A,e t a l.F l a s h:An e x tGg e n e r a t i o n c r i s p r d i a g n o s t i c f o r m u l t i p l e x e d d e t e c t i o n o fa n t i m i c r ob i a l r e s i s t a nc e s e q u e n c e s[J].N u c lA c id sRe s,2019,47(14):e83.[7]G R E E N A A,S I L V E R P A,C O L L I N SJJ,e ta l.T o e h o l d s w i t c h e s:D eGn o v oGd e s i g n e d r e g u l a t o r so f g e n ee x p r e s s i o n[J].C e l l,2014,159(4):925G939.[8]P A R D E EK,G R E E N A A,T A K A HA S H IM K,e t a l.R a p i d, l o wGc o s t d e t e c t i o n o fz i k a v i r u s u s i n g p r o g r a m m a b l e b i o m o l e c u l a rc o m p o n e n t s[J].C e l l,2016,165(5):1255G1266.[9]HU A N G M,Z HO U X,WA N G H,e t a l.C l u s t e r e dr e g u l a r l y i n t e r s p a c e d s h o r t p a l i n d r o m i cr e p e a t s/c a s9t r i g g e r e di s o t h e r m a la m p l i f i c a t i o n f o rs i t eGs p e c i f i cn u c l e i ca c i d d e t e c t i o n[J].A n a lC h e m,2018,90(3):2193G2200.[10]Z H A N GY,Q I A NL,W E IW,e t a l.P a i r e d d e s i g n o f d c a s9a s a s y s t e m a t i c p l a t f o r m f o rt h ed e t e c t i o no ff e a t u r e dn u c l e i ca c i d s e q u e n c e s i n p a t h o g e n i cs t r a i n s[J].A C SS y n t hB i o l,2017,6(2):211G216.[11]G U K K,K E E MJO,HWA N GSG,e t a l.Af a c i l e,r a p i d a n d s e n s i t i v e d e t e c t i o n o f m r s a u s i n g a c r i s p rGm e d i a t e d D N A f i s h m e t h o d,a n t i b o d yGl i k e d c a s9/s g r n a c o m p l e x[J].B i o s e n s o r sB i o e l e c t r o n,2017,95:67G71.[12]HA J I A N R,B A L D E R S T O N S,T R A N T,e t a l.D e t e c t i o no f u n a m p l i f i e d t a r g e t g e n e s v i a c r i s p rGc a s9i mm o b i l i z e d o n ag r a p h e n e f i e l dGe f f e c t t r a n s i s t o r[J].N a tB i o m e dE n g,2019,3(6):427G437.[13]C H E NJ S,MA E,H A R R I N G T O N LB,e t a l.C r i s p rGc a s12a t a r g e t b i n d i n g u n l e a s h e s i n d i s c r i m i n a t e s i n g l eGs t r a n d e dd n a s e a c t i v i t y [J].S c i e n c e,2018,360(6387):436G439.361标记免疫分析与临床㊀2021年1月第28卷第1期[14]A IJ W,Z HO U X,X U T,e ta l.C r i s p rGb a s e dr a p i d a n d u l t r aGs e n s i t i v ed i a g n o s t i ct e s tf o r m y c o b a c t e r i u m t u b e r c u l o s i s [J].E m e r g M i c r o b e s I n f e c t,2019,8(1):1361G1369.[15]Z H A O X,Z H A N G W,Q I U X,e ta l.R a p i da n ds e n s i t i v ee x o s o m e d e t e c t i o nw i t hc r i s p r/c a s12a[J].A n a l B i o a n a lC h e m,2020,412(3):601G609.[16]T S O UJH,L E N G Q,J I A N GF.Ac r i s p r t e s t f o r d e t e c t i o no fc i r c u l a t i n g n u c l e ia c id s[J].T r a n s l a t O n c o l,2019,12(12):1566G1573.[17]A Q U I N OGJ A R Q U I N G.C r i s p rGc a s14i s n o w p a r t o ft h ea r t i l l e r y f o r g e n e e d i t i n g a n d m o l e c u l a r d i a g n o s t i c[J].N a n o m e d i c i n e,2019,18(428G431.[18]H A R R I N G T O N L B,B U R S T E I N D,C H E N J S,e ta l.P r o g r a mm e d D N A d e s t r u c t i o n b y m i n i a t u r e c r i s p rGc a s14e n z y m e s[J].S c i e n c e,2018,362(6416):839G842.[19]A B U D A Y Y E H O O,G O O T E N B E R GJ S,K O N E R MA N NS,e t a l.C2c2i s a s i n g l eGc o m p o n e n t p r o g r a mm a b l e r n aGg u i d e d r n aGt a r g e t i n g c r i s p r ef f e c t o r[J].S c i e n c e,2016,353(6299):a a f5573.[20]E A S TGS E L E T S K Y A,O'C O N N E L L M R,K N I G H TSC,e ta l.T w od i s t i n c t r n a s e a c t i v i t i e so f c r i s p rGc2c2e n ab l e g u i d eGr n ap r o c e s s i n g a n dr n ad e t e c t i o n[J].N a t u r e,2016,538(7624):270G273.[21]L I U L,L IX,MAJ,e t a l.T h em o l e c u l a r a r c h i t e c t u r e f o r r n aGg u i d e d r n a c l e a v a g e b y c a s13a[J].C e l l,2017,170(4):714G726.[22]G O O T E N B E R GJS,A B U D A Y Y E H O O,L E EJ W,e ta l.N u c l e i ca c i d d e t e c t i o n w i t hc r i s p rGc a s13a/c2c2[J].S c i e n c e,2017,356(6336):438G442.[23]K E L L N E R M J,K O O B J G,G O O T E N B E R G JS,e ta l.S h e r l o c k:N u c l e i c a c i dd e t e c t i o nw i t hc r i s p rn u c l e a s e s[J].N a t P r o t o c,2019,14(10):2986G3012.[24]G O O T E N B E R GJ S,A B U D A Y Y E H O O,K E L L N E R MJ,e ta l.M u l t i p l e x e d a n d p o r t ab l e n uc l e i c a c id de t e c t i o n p l a tf o r m w i t hc a s13,c a s12a,a nd c s m6[J].S c ie n c e,2018,360(6387):439G444.[25]MY H R V O L DC,F R E I J ECA,G O O T E N B E R GJ S,e t a l.F i e l dGd e p l o y a b l ev i r a ld i a g n o s t i c su s i n g c r i s p rGc a s13[J].S c i e n c e,2018,360(6387):444G448.[26]Q I U X Y,Z HU L Y,Z HU C S,e t a l.H i g h l y e f f e c t i v e a n d l o wGc o s tm i c r o r n ade t e c t i o nw i t hc r i s p rGc a s9[J].A C SS y n t hB i o l,2018,7(3):807G813.[27]L IS Y,C H E N G Q X,WA N G J M,e ta l.C r i s p rGc a s12aGa s s i s t e dn u c l e i c a c i dd e t e c t i o n[J].C e l lD i s c o v,2018,4:20.[28]L IL,L I S,WU N,e t a l.H o l m e s v2:Ac r i s p rGc a s12bGa s s i s t e d p l a t f o r m f o r n u c l e i c a c i d d e t e c t i o n a n d D N Am e t h y l a t i o n q u a n t i t a t i o n[J].A C SS y n t hB i o l,2019,8(10):2228G2237.[29]AMA N R,MA H A SA,MA H F O U Z M.N u c l e i c a c i dd e t e c t i o n u s i n g c r i s p r/c a s b i o s e n s i n g t e c h n o l o g i e s[J].A C SS y n t hB i o l,2020,9(6):1226G1233.[30]B R O U G H T O N JP,D E N G X,Y U G,e ta l.C r i s p rGc a s12Gb a s e dd e t ec t i o no fs a r sGc o vG2[J].N a tB i o t e c h n o l,2020,38(7):870G874.[31]X U L,D A I Q,S H IZ,e ta l.A c c u r a t e m r s ai d e n t i f i c a t i o n t h r o u g h d u a lGf u n c t i o n a l a p t a m e r a n d c r i s p rGc a s12a a s s i s t e d r o l l i n g c i r c l ea m p l i f i c a t i o n[J].J M i c r o b i o l M e t h o d s,2020,173:105917.[32]L I U Y,X U H,L I UC,e t a l.C r i s p rGc a s13a n a n o m a c h i n e b a s e d s i m p l et e c h n o l o g y f o r a v i a ni n f l u e n z a a(h7n9)v i r u s o nGs i t ed e t e c t i o n[J].J B i o m e dN a n o t e c h n o l,2019,15(4):790G798.[33]C H E N Y,Y A N G S,P E N G S,e ta l.N1Gm e t h y l a d e n o s i n ed e t e c t i o n w i t h c r i s p rGc a s13a/c2c2[J].C h e m S c i,2019,10(10):2975G2979.[34]B A N D A R U S,T S U J I MH,S H I M I Z U Y,e ta l.S t r u c t u r eGb a s e d d e s i g n o f g r n a f o rc a s13[J].S c i R e p,2020,10(1):11610.[35]L E ES H,P A R K Y H,J I N Y B,e ta l.C r i s p rd i a g n o s i sa n d t h e r a p e u t i c sw i t hs i n g l eb a s e p a i r p r e c i s i o n[J].T r e n d s M o l M e d,2020,26(3):337G350.[36]C O N G L,R A N F A,C O X D,e t a l.M u l t i p l e x g e n o m ee n g i n e e r i n g u s i n g c r i s p r/c a ss y s t e m s[J].S c i e n c e,2013,339(6121):819G823.[37]A C K E RMA N C M,MY H R V O L D C,T H A K K U S G,e ta l.M a s s i v e l y m u l t i p l e x e d n u c l e i ca c i dd e t e c t i o n w i t hc a s13[J].N a t u r e,2020,582(7811):277G282.(上接第146页)[9]B i o s a f e t y[E B].h t t p s://m e d i c a lGd i c t i o n a r y.t h e f r e e d i c t i o n a r y.c o m/B i o s a f e t y,2020G11G17.[10]秦锋,黄强,袁久洪.高校实验室安全事件的原因浅析与管理对策[J].实验室研究与探索,2017,36(3):302G306.[11]W E I S SS,Y I T Z H A K I S,S HA P I R ASC.L e s s o n s t o b e l e a r n e df r o mr e c e n t b i o s a f e t y i n c i d e n t s i n t h eU n i t e d S t a t e s[J].I s rM e dA s s o c J,2015,17(5):269G273.[12]国家卫生健康委员会.«新型冠状病毒实验室生物安全指南(第二版)»[S].国卫办科教函[2020]70号.2020G01G23.[13]郑君,马小龙,张瀛,等.药物临床试验受试者权益保护的述评及策略探讨[J].中国医学伦理学,2014,27(6):790G793.[14]郑君,杨志云,李鑫,等.临床研究中艾滋病受试者权益保护的主要问题和对策[J].中国新药杂志,2017,26(17):2064G2069.[15]戎彧,巴璐,李波.2017年江苏省卫生系统实验室生物安全管理现况[J].江苏预防医学,2018,29(6):714G715,728.[16]北京市卫生健康委员会.«北京市卫生健康委员会关于强化新型冠状病毒感染的肺炎核酸检测实验室生物安全管理责任的通知»[S].卫科教 2020 12号.2020G02G05.[17]G A O G F.F r o m A I Vt o Z I K V:A t t a c k s f r o m e m e r g i n ga n d r eGe m e r g i n gp a t h o g e n s[J].C e l l,2018,172(6):1157G1159.461L a b e l e d I mm u n o a s s a y s&C l i n M e d,J a n.2021,V o l.28,N o.1。

RT-PCR的基本原理及应用1. 介绍逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)是一种广泛应用于分子生物学研究中的技术方法。

它结合了逆转录和聚合酶链式反应(PCR)两种关键技术,能够在研究中快速、高效地扩增目标DNA片段。

本文将介绍RT-PCR的基本原理及其在生物学、医学和遗传学等领域中的应用。

2. RT-PCR的基本原理RT-PCR主要包含以下步骤: - 逆转录:使用反转录酶将RNA转录为互补的DNA模板。

反转录酶在逆转录过程中合成互补的DNA链,使得RNA转变为DNA 模板。

- 聚合酶链式反应:使用DNA聚合酶通过不断的复制和扩增DNA模板来合成目标DNA片段。

聚合酶链式反应通过两个引物将目标序列夹在中间,然后利用DNA聚合酶将这两个引物的序列逐渐复制扩增,产生大量的目标DNA片段。

3. RT-PCR的应用场景RT-PCR在科学研究和医学诊断中有着广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:3.1 基因表达分析RT-PCR可以用来检测和分析基因的表达水平,通过测量特定基因的mRNA水平来了解该基因在细胞或组织中的表达情况。

这种方法可以帮助研究人员深入了解细胞信号传导、疾病发展以及药物治疗的效果等。

3.2 病原体检测RT-PCR在病原体检测中具有高度的敏感性和特异性,可以用于快速准确地检测病原体的存在。

例如,在流行病学研究中,RT-PCR可以用来检测病毒、细菌或真菌感染,从而帮助医生选择最佳的治疗方法。

3.3 遗传疾病筛查许多遗传性疾病可以通过RT-PCR来进行筛查和诊断。

通过检测具有特定基因突变的人体细胞中的mRNA,医生可以确定是否存在特定遗传突变,从而帮助确定疾病的风险和预后。

3.4 癌症诊断和监测癌症细胞通常会表达特定的基因表达模式,这些模式可以通过RT-PCR来检测和分析。

通过分析癌细胞中特定基因的表达水平,医生可以帮助诊断和监测癌症的类型、进展和治疗效果。

4. RT-PCR的优势和局限性4.1 优势•高灵敏度:RT-PCR可以检测到非常低浓度的目标DNA或RNA,具有高度的灵敏度。

数字PCR技术及其应用数字PCR是继第一代、第二代PCR技术之后,迅速发展起来的一种核酸绝对定量技术。

在大量反应室中独立扩增单分子核酸,采集产生的荧光信号,通过计算得到检测结果。

在病原微生物检测、产前诊断以及癌基因诊断等领域发挥着重要作用。

本文对数字PCR的原理、分类以及应用方面进行了综述。

标签:数字PCR;医学检验;分类;应用1985年K.Mullis发明的聚合酶链式反应技术(polymerase chain reaction,PCR),可以在体外模拟体内核酸的合成过程,大大缩短了实验周期、降低科研成本,是生命科学领域的一项革命性壮举。

但传统的PCR技术也有弊端,仅能进行半定量测定,在分析产物时需要进行开盖操作,容易产生假阳性[1]。

随着科学技术的发展,能够实时定量检测核酸的实时荧光定量PCR技术(quantitative PCR,qPCR)、数字PCR技术(digital PCR,dPCR)也相继出现,一举攻克传统PCR的技术难题。

而数字PCR凭借其高通量、高准确度的特点,有着极为广泛的应用前景[2]。

1 数字PCR技术的原理数字PCR技术包括两部分,PCR扩增以及荧光信号分析。

它的原理是将含有DNA模板的反应体系稀释分离成单分子,分配到大量的反应单元中进行PCR 扩增反应,采集每个反应单元的荧光信号,有荧光信号记为1,无荧光信号记为0。

通过阳性微滴的比例或泊松分布公式计算样本的原始浓度或拷贝数,最终获得结果[3]。

2 数字PCR技术分类数字PCR的灵敏度取决于检测器的灵敏度、PCR扩增效率以及反应单元的数目。

根据反应单元形成的不同方式,将PCR技术分为三类系统:2.1 微反应室数字PCR是在不锈钢芯上刻蚀了数以千计的微反应室,同时也将每个反应单元的体积从微升级降至纳升级,提高了样品同量,但需要借助高通量的自动点样仪,提高了仪器成本和操作复杂性[4]。

2.2 微流控芯片数字PCR是建立在微流体技术、纳米制造技术和微电子技术等发展之上的,它的出现为我们提供了一个实现低成本、小体积和高通量PCR分析的理想平台[5]。

分子检测技术的新进展及应用随着分子生物学研究的不断深入,分子检测技术的应用范围也在不断扩大。

分子检测技术是指通过检测化学物质中的分子,来获得物质性质与状态的方法。

这种技术的进展,不仅解决了传统检测方法的局限性,同时也为医学诊断、食品安全、环境监测等领域提供了更有效的解决方案。

一、PCR技术的新进展PCR技术是分子检测技术的重要组成部分之一。

PCR技术通过放大DNA分子,对目标分子进行扩增,以达到检测的目的。

随着技术的不断革新,新型PCR技术在应用上也得到了广泛的推广。

例如,数字PCR技术(dPCR)已经成为开展极低水平的基因检测的一种可靠方法。

相比于传统PCR技术,dPCR技术在检测生物样本中稀释、连续血Jingle、点突变等方面具有更高的准确性、灵敏度和精度。

此外,流体PCR技术的应用也日趋广泛。

流体PCR技术的基本原理是通过自动化的PCR反应在微滴内进行扩增,大大提高了PCR反应的速度和灵敏度。

二、CRISPR-Cas9技术的应用CRISPR-Cas9技术能够切割目标DNA分子,精准编辑基因序列。

这种技术在生物及医学领域的应用前景非常广阔。

例如在基因治疗中,CRISPR-Cas9技术可以用于修复或替换有缺陷的基因,达到治疗效果。

CRISPR-Cas9技术还可以用于检测、防治和控制疾病。

在早期诊断领域,CRISPR-Cas9技术可以通过标记疾病相关基因,快速、准确地检测出疾病。

此外,CRISPR-Cas9技术还可以用于作物育种、环境监测等领域,提高作物品质,减少环境污染等。

三、NGS技术在医学中的应用NGS技术(下一代测序技术)是一种高通量DNA测序技术。

NGS技术能够对数千万条DNA分子同时进行测序,较之传统的Sanger测序技术具有更高的覆盖度、灵敏度和速度。

这种技术的应用正在不断拓展,其中,医学领域是一项相当重要的领域。

NGS技术可以帮助医学专业人员准确诊断和解析复杂疾病,例如癌症、肺炎、RNA病毒等等。

数字PCR技术在临床诊断中的应用进展杨德平;刘维薇【摘要】数字PCR(dPCR)作为核酸检测和定量的新方法,在病原微生物检测、肿瘤相关基因检测、产前诊断等方面应用日益广泛.该文就其在HBV DNA、HIV DNA、表皮生长因子受体(EGFR)突变、异柠檬酸脱氢酶(IDH)突变、胎儿游离DNA等检测中的研究进展作一综述.【期刊名称】《临床检验杂志》【年(卷),期】2016(034)010【总页数】3页(P785-787)【关键词】数字PCR;病原微生物;肿瘤相关基因;产前诊断【作者】杨德平;刘维薇【作者单位】上海市第十人民医院检验科,上海200072;上海市浦东新区周浦医院检验科,上海201318;上海市第十人民医院检验科,上海200072;上海市皮肤病医院检验科,上海200070【正文语种】中文【中图分类】R446随着分子生物学技术的不断发展,核酸定量技术更新换代,从传统的定量PCR(quantitative PCR, qPCR)逐渐发展到数字PCR(digital PCR, dPCR)。

dPCR通过稀释使大多数反应中不含或只含有1个靶分子,再通过传统的PCR扩增,探测到荧光信号则记为阳性反应;没有探测到荧光信号的视为阴性反应,再进行泊松(Poisson)分布分析得到结果,该系统能定量估算出起始模板浓度[1]。

dPCR比qPCR具有明显的优势,其能够不依赖标准曲线而实现绝对核酸定量[2],通过更多的PCR扩增产物提高精确度,对抑制剂具有较高耐受性,能够分析复杂混合物,能实现极微量核酸样本检测、复杂背景下稀有突变检测和表达量微小差异鉴定等。

数字PCR的类型包括列阵数字PCR、BEAMing数字PCR和微滴数字PCR(droplet digital PCR,ddPCR)等,其中ddPCR应用最广泛,该系统要求在传统PCR扩增前把测试样本分割成成千上万的水包油微滴,分割后每个微滴成为1个独自的PCR反应,而代替了传统的多孔板。

饮用水中致病性微生物PCR快速检测技术研究进展一、引言饮用水中的微生物污染是导致许多疾病的主要原因之一。

传统的微生物检测方法往往需要长时间的培养,不能及时获得结果,而PCR技术则可以在短时间内快速准确地检测出致病性微生物。

PCR技术在饮用水中致病性微生物检测方面具有广泛的应用前景。

二、PCR技术的原理三、PCR技术在饮用水中的应用1. PCR技术可以用于快速检测饮用水中的致病性细菌,如大肠杆菌、沙门氏菌等。

传统的细菌检测方法需要数天时间才能获得结果,而PCR技术可以在数小时内快速检测出细菌的存在与数量,提高了饮用水的卫生安全。

3. PCR技术还可以用于检测饮用水中的致病性真菌,如白色念珠菌、黏质白念珠菌等。

传统的真菌检测方法往往需要对真菌进行培养,而真菌的培养时间往往较长,且对环境的要求较高。

而PCR技术可以直接从水样中提取DNA,通过扩增特定的真菌基因来检测真菌的存在。

1. PCR技术具有高度的敏感性和特异性,可以在非常低的目标基因载量下进行检测,且仅对特定的目标基因进行扩增,避免了非特异性的干扰。

2. PCR技术具有快速的检测速度,可以在数小时内获得结果,有利于及时采取措施,防止饮用水中的微生物污染对人体健康造成风险。

3. PCR技术操作简单,不需要进行复杂的培养过程,减少了实验的时间和成本。

1. PCR技术在饮用水中的应用还存在一些挑战,如样品预处理的复杂性、抑制剂的干扰等,对其应用进行进一步的优化和改进是必要的。

2. PCR技术已经取得了重要的突破,例如实时荧光PCR技术可以更加准确地定量目标基因的数量。

未来的研究可以进一步发展新的PCR方法,提高其灵敏性和特异性。

3. PCR技术还可以结合其他技术,如纳米技术、微流控技术等,实现更快速、更准确的饮用水微生物检测。

五、总结PCR技术在饮用水中致病性微生物检测方面具有广泛的应用前景。

通过PCR技术,可以快速准确地检测饮用水中的细菌、病毒和真菌等致病性微生物,提高饮用水的卫生安全。

394· 医学实践杂志 Chinese Journal ci 竺 生筮Z鲞箜 表5返魂草提取物对小鼠光热法的镇痛作用 (x±s)

注:与空白对照组比较. P<0.05;一P<0.O1;…P<0.001 4讨论与结论 抗炎试验结果表明:返魂草提取物各剂量组对 二甲苯致小鼠耳肿胀、对1%角叉菜胶致大鼠足趾 肿胀均有明显的抑制作用,各剂量组返魂草提取物 对大鼠棉球肉芽肿有明显的抑制作用,且作用强度 与剂量呈一定的依赖性;解热试验结果表明:返魂草 提取物各剂量组对内毒素致家兔体温升高、对啤酒 酵母致大鼠发热均有显著的抑制作用,作用强度与 剂量呈一定的相关性;镇痛试验结果表明:返魂草提 取物各剂量组均具有显著提高小鼠热板法、小鼠光 热辐射法疼痛反应的阈值,镇痛作用确实,作用呈量 效关系。 综上所述,返魂草提取物具有显著地解热、抗 炎、镇痛作用,具有较好的应用前景。 (编辑:汪洋)

综 述· 免疫PCR技术研究进展及临床应用 郑姬,府伟灵,蒋天伦 【中图分类号】R446.62 【文献标识码】A 【文章编号】1684一Z030(Z00S)0S一0394—05 免疫标记检测技术发展至今,已相继应用了多 种标记物,如酶、放射性同位素、荧光素等,这些标记 物的使用,极大地扩大了待测物的范围并提高了免 疫分析技术的检测极限,但就灵敏度而言,利用这些 标记建立的免疫学检测技术在某些方面,如极微量 循环抗原(如肿瘤相关抗原、细胞因子等)的检测尚 不能满足医学研究和l临床检测的需要,所以提高免 疫分析技术的灵敏度一直是这一领域的主要研究目 标。1985年,诞生了聚合酶链反应技术(polymerase chain reaction,PCR),该技术具有强大的放大能力, 能在短时间内将目的DNA放大上百万倍,并且具有 作者单位:400038重庆,第三军医大学西南医院检验科 操作简单、快速、特异、可自动化等特点,引起了分子 生物学及医学检验学的一场革命。但是PCR技术 是一种基因检测技术,应用范围仅限于DNA或 RNA。由于PCR技术对目的DNA强大的扩增能 力,如能将DNA标记在抗体上,再利用PCR技术将 信号放大,将会得到灵敏度更高的全新的标记免疫 分析技术。1991年Sano等…利用链亲和素一蛋白 A嵌合体蛋白作为连接分子将DNA与抗体接合起 来。后来,他们利用上述嵌合体蛋白将免疫反应和 PCR扩增连接起来,建立了灵敏度相当高的免疫 PCR技术 。从那以后,有很多学者对这一技术进 行了研究。

维普资讯 http://www.cqvip.com 华医学实践杂志 cbi 星 』 皇 !皇旦! 曼 璺 生箜Z鲞笙 1免疫PCR的基本原理 免疫PCR技术的基本原理及实施与常规的标 记免疫技术相类似,只是标记物不同。常规的标记 免疫分析技术以酶、荧光素、放射性同位素等标记抗 体,而免疫PCR技术则利用DNA标记抗体,利用 PCR技术可高效扩增DNA片段的特点,从而将检测 灵敏度大大提高。具体来说,就是利用一个对DNA 和特异性抗体具有双重结合特性的连接分子,使作 为标记物的DNA特异地结合到抗原抗体复合物上, 从而形成抗原一抗体一DNA复合物,再以PCR技术 对标记DNA进行扩增,根据产物的存在与否及量的 多少对待测抗原进行定性或定量测定。 2免疫PCR的方法学类型 2.1原位免疫PCR(in situ immuno—PCR)是一 种原位检测组织或细胞中抗原的技术。待检石蜡切 片上的非特异性结合位点经过充分封闭,内源性 DNA和RNA经核酸酶充分消化后,通过生物素化 单抗与亲和素系统的桥联,将生物素化的DNA报告 分子固定在石蜡切片上,进行原位PCR扩增,扩增 产物经原位核酸杂交,以杂交信号指示待测抗原是 否存在。Cao等l3 用原位免疫PCR检测肝石蜡切 片上的乙肝表面抗原(HBsAg),其敏感性较免疫组 化法显著提高。 2.2细胞免疫PCR(cellular immuno—PCR) 通常 用来检测细胞表面膜抗原。Zhang等 用此法成功 的检测了白血病病人血清中转移癌细胞上的肿瘤抗 原GM3。首先用抗GM3单抗制备单抗一亲和素一 生物素化复合体,然后分离病人外周血淋巴细胞,充 分洗涤封闭后,与单抗DNA复合体共育,洗涤后抽 提细胞总DNA,利用DNA报告分子的特异性引物 进行PCR扩增,扩增产物经Southern blot显示结果, 病人外周血淋巴细胞可扩增出300bp的特异性条 带,正常人无。 2.3多分析物免疫PCR利用大小不同的DNA分 子标记不同的抗体,可同时检测多种抗原。Joerger 等 用99个碱基的DNA分子标记hCG抗体,用88 个碱基的DNA分子标记hTSH抗体,同时检测 hCG、hTSH两个分析物,两个DNA报告分子共用一 对引物,但PCR产物的分子量不同,从而使两个抗 原得以鉴别。 2.4单引物免疫PCR即DNA报告分子的两侧翼 含有相同的引物序列,可用单引物进行PCR扩增。 395· 该法可提高PCR扩增效率,且适合于多分析物免疫 PCR[ 2.5双相免疫PCR双相免疫PCR就是既检测病 原体抗原又检测病原体基因的免疫PCR,其原理就 是一对用于扩增某病原体基因的引物,被人工加在 标记抗体的DNA marker的两端,使二者共用一对引 物,但产物分子量大小不同,达到免疫PCR在检测 抗原的同时,又检测了目的基因。 2.6 Immuno—RCA在Immuno—RCA中,一段寡 核苷酸引物共价结合于抗体上,加入环状DNA、 DNA聚合酶和核苷,扩增的产物是一段长链的DNA 分子,包括很多被复制的环状DNA,扩增的DNA可 以用很多方法检测,包括直接结合半抗原标记的或 荧光标记的核苷、用荧光标记的或酶标记的互补寡 核苷酸探针杂交。当标本抗原的浓度低于fmol水 平时,特异性结合的抗体就能被离散的荧光信号检 测出。Immuno—RCA集高敏感性和宽的动态学范 围于一身,具有空前的检测单细胞的能力。如果对 不同的抗体分别标记上一种寡核苷酸引物,这种抗 原检测方法就可以进行多元的免疫分析 J。 2.7磁性免疫PCR分析(MIPA)Monteiro等 将 磁珠技术与免疫PCR技术相结合,设计了一种能检 测粪便中幽门螺杆菌的新方法。兔抗幽门螺杆菌免 疫球蛋白包被磁珠,从而分离出粪便悬液中的幽门 螺杆菌,通过磁力的作用将磁珠上的幽门螺杆菌和 粪便悬液中的杂质分离,抽提附着在磁珠上的幽门 螺杆菌的DNA,其中的PCR反应抑制物通过琼脂糖 包埋DNA法去除后作为模板进行PCR扩增。磁珠 免疫PCR技术有效地去除了PCR反应的抑制物, 保证了PCR扩增的有效性和可靠性。因此,磁珠免 疫PCR技术特别适宜于检测粪便、胆汁和痰液等排 泄物和分泌物中的致病微生物。 2.8 T,RNA聚合酶扩增的免疫检测技术(IDAT) Zhang等 用一种特异性抗体与含有T 启动子 的双链寡核苷酸结合,利用同位素标记的底物和T, RNA聚合酶扩增寡核苷酸,生成一定分子量大小的 RNA转录物,经电泳后分析结果。该方法避免了以 往免疫PCR技术中温度的变化。此外,和双链寡核 苷酸结合的抗体分子还可以是单链可变区(ScFv) 或互补决定区。该方法的敏感性是传统ELISA的 l0 倍。但由于RNA操作时需要特别关注RNA的 降解问题,而且技术流程复杂,无法进行临床推广。

维普资讯 http://www.cqvip.com 396· 华医学实 盎壶 』 皇 ! 三 生箜 鲞箜 3免疫PCR系统的组成 免疫PCR系统通常由四个子系统组成,即抗原 抗体反应的载体系统、桥联系统、指示系统和检测 系统。 3.1载体系统作为免疫PCR的载体主要有微滴 孔板、PCR反应管、酶标软板、免疫磁珠4种。微滴 孔板和酶标软板优缺点相同,在免疫反应这一环节 比较方便,尤其是洗板次数多的,可同时操作,但在 PCR扩增中需加入较多的石蜡以防反应液挥发,且 电泳加样时,这两种载体是平底的,反应物不多,又 覆盖较多石蜡,在吸样中造成误差。PCR反应管在 免疫反应这一环节显得比较麻烦,尤其是洗板时需 分别操作,费时费力,但在PCR扩增中则显示出优 越性,薄壁PCR反应管使用的进口PCR仪有盖,不 必加石蜡,普通的PCR反应管使用普通的PCR仪, 只需加入少量石蜡,在电泳加样时,PCR反应管是 尖底的,减少了吸样时造成的误差。采用酶标软板 进行免疫反应后,加PCR反应液经变性将反应液移 人PCR反应管中扩增,这种方法结合了上述两种载 体的优点,但在移液这一环节增添了反应的误差。 免疫磁珠作为载体优点很多,如灵敏度高、特异性 强、重复性好,但是需要特殊的仪器设备,因而不易 推广。在上述4种载体中,如有配套PCR扩增仪, 选用微滴孔板为好。如果想推广应用则采用可剪的 酶标软板为宜,该载体价廉易得,有PCR扩增仪的 实验室均可开展免疫PCR技术。 3.2桥联系统桥联系统是指连接指示系统即报 告DNA分子和抗原抗体复合物之间的连接分子。 目前应用的桥联系统主要有:(1)链亲和素化抗体/ 蛋白A一生物素化DNA系统:Sano等用链亲和素/ 蛋白A基因工程融合蛋白作为连接分子来连接生 物素标记的DNA与抗体,此种融合蛋白的链亲和素 部分可识别DNA上的生物素,蛋白部分可识别抗体 的Fc段。但Ruzicka等 认为蛋白A不但可以结 合特异性抗体的IgG,而且还可以与样品中吸附于 固相的无关IgG结合,从而降低了反应的特异性,而 且链亲和素/蛋白A融合蛋白没有商品化,不易进 行推广。(2)生物素化抗体一亲和素一生物素化 DNA系统:国内外更多的研究人员使用亲和素系统 来连接DNA与抗体。这种桥联系统是由Ruzicka 等率先引入免疫PCR技术的。其基本方法是先将 亲和素和生物素化的DNA预结合成复合物,然后与 结合固相的生物素化的特异性抗体结合。但是1个 亲和素分子可以结合4个生物素分子,因此亲和素 和生物素化的DNA预结合成复合物是高度不均一 哟,从而降低了准确性和可重复性。大多数学者采 用分别加入生物素化抗体、游离亲和素和生物素化 DNA分子的方法克服了以上缺点,但延长了检测周 期,使检测步骤繁琐,增加了系统误差。(3)抗体一 叶绿素一DNA系统:利用自然界广泛存在的叶绿素 作为连接分子进行抗体与DNA的交联。这种方法 具有较好的稳定性,且成本低,但该法叶绿素的提取 和纯化及除交联外的其他过程均需在黑暗处进行, 而交联却需在特定光下进行,故实际操作中很不方 便。(4)抗体一DNA系统:还有一些学者用化学交 联剂直接将DNA与抗体连接起来。使用的交联剂 有聚乙烯亚胺和碳化二亚胺等一些双功能交联剂。 还有人用2一亚氨基生物素做配基的琼脂糖珠亲和 层析法制备ABD复合物,克服了以上不足。 3.3指示系统指示系统即报告分子是免疫PCR 中所采用的标记DNA分子。理论上任何一段序列 已知、可有效扩增的DNA片断都可作为免疫PCR 的报告分子,但考虑到DNA序列的同源性和用于 PCR扩增的效率问题,该报告分子和PCR扩增系统 必须保证有良好的扩增效果,有近似理论的扩增率, 该报告分子与反应体系中可能存在的DNA分子不 应有同源性,以避免因DNA污染,而出现非特异性 扩增。继Sano用PUC19质粒后,国内外学者先后 用PINM30、入噬菌体、舌兰病毒等作为报告分子,都 取得了良好的效果。实际应用中可按以下原则对报 告DNA分子进行选择:(1)DNA分子具有较高的纯 度,均一性好,为满足后续工作的需要,应具有合理 的碱基分布(如G+C含量达40%~60%;不具有多 个连续的相同碱基等);(2)易于扩增,引物容易设 计,退火温度适中;(3)指示分子和待检样品中可能 存在的DNA分子不具有同源性。因此,在选择指示 系统时可以参照实验室的传统和指示系统的选取原 则来选择。 3.4检测系统与定量技术免疫PCR常见的检测 系统有:(1)电泳法:免疫PCR的结果一般可以通过 凝胶电泳、EB染色来检测并定量分析,也有的是在 凝胶电泳后用Southern杂交来检测PCR产物。其 特点是在大多数实验室均可以实施,但不能实现实 时报告检测结果。(2)放射自显影法:Sanna等¨¨