腕足类与生物大灭绝

- 格式:pdf

- 大小:148.75 KB

- 文档页数:3

中国与缅甸奥陶纪末期髑髅贝型和舌形贝型亚门腕足动物显生宙以来发生过5次最大的生物灭绝事件。

其中奥陶纪末的那次事件是显生宙的第一次大灭绝,可分为两幕。

第一幕,冰川极盛,气候急剧变冷,海平面大幅下降,多门类、多生态领域里的暖水生物遭到重创,凉水赫南特贝动物群应运而生、全球广布;第二幕,冰川快速消融,气候回暖,全球海平面大幅上升,腕足类赫南特贝动物群整体消亡。

赫南特贝动物群,地质历程短暂,地理分布广泛,化石极为丰富,具有重要的地层对比意义。

在这个动物群中,有铰类占据优势地位,而无铰类化石因个体小、数量少,长期未受到学者的重视。

但它们占整个动物群近1/4的属,也具有很高的学术价值。

本文即专门研究其中的无铰类腕足动物。

本文研究的化石来自于华南地区(四川、贵州、重庆和湖北)的观音桥层和缅甸曼德勒地区的Hwe Mawng紫色页岩段(均系奥陶纪末赫南特期)。

笔者主要通过镜下观察、精制铸模等手段对化石特征进行研究。

除少量舌形贝超科的化石因保存很差而不予讨论以外,笔者共识别出平圆贝超科、拟髑髅贝超科和髑髅贝超科三类化石,总计7属、9种,包括6个未定种(Schizotretinia sp.,Trematis sp.,Paracraniops sp.,Pseudopholidopspartibilis,Acanthocrania sp.,Petrocraniacribrum,Petrocrania?sp.1,Petrocrania?sp.2,Xenocrania haimei)。

据笔者所知,全世界已记载的赫南特期无铰类多达18属,分属于4个超科,它们是:拟髑髅贝超科3属(Craniops,Paracraniops,Pseudopholidops),觸髅贝超科4属(Acanthocrania,Petrocrania,Philhedra Xenocrania),平圆贝超科5属(Tehtyrete,Trematis,Kosoidea,Orbiculoidea,Schizotretinia)和舌形贝超科6属(Casquella,Eodinobolus,Lingula,Lirngudella,Palaeoglossa,Pseudolingula )。

龙源期刊网 化石猎人作者:钟鑫来源:《大学生》2018年第08期剖面里的“绿豆”几颗“绿豆”闪亮了王奉宇的眼睛。

“绿豆”隐藏的这个剖面,是新修公路挖掘开的山体,它大约高3米,出露的岩层很新鲜,层次分明。

当时王奉宇正用锤子在剖面上提取一些小块岩石,这几颗如“绿豆”大小的化石截面,就如切糕里的绿豆截面。

仔细观察,他判断这极有可能是早三叠世(2.52亿年前)腕足动物群化石。

腕足动物是生活在海底的一类有壳的无脊椎动物,两壳后缘铰合,前缘自由启闭,软体于两壳之中,其外形与常见的河蚌相似。

但腕足动物的两瓣壳是大小不一的。

腕足动物具有特殊的软体构造——肉茎和纤毛腕。

纤毛腕是腕足动物的一种捕食和呼吸器官,最初研究者误认为是运动器官,又因运动器官一般被称为足,故取名腕足,因而将这类动物称为腕足动物。

在古生物系统分类中,腕足动物是古生物界中的一个门。

腕足动物自古生代寒武纪(距今约5.42亿-4.85亿年前)开始演化,在古生代和中生代的过渡期,即二叠纪-三叠纪地球生物大灭绝时,腕足类在同期有140个属种灭绝。

现有学术观点认为腕足类动物在生物大灭绝后迟迟没有实现复苏和重生,但是王奉宇对早三叠世腕足类动物化石的发现动摇了这一观点,为生物大灭绝后腕足类动物化石的研究开辟了新窗口,即腕足类动物在大灭绝后的早期便已开始迅速复苏。

为什么来这儿?这条剖面位于湖北省利川市境内,此山名为“尖子山”。

为什么在这个剖面上花功夫寻找化石,王奉宇其实有自己的一套甄别方法。

原来,尽管大千世界岩石变化万千,但总体可归为三大类:岩浆岩、变质岩和沉积岩。

三种岩石中,只有沉积岩是在地表常温常压条件下形成的,是唯一能够保存化石的岩石。

尖子山的这个剖面就是典型的沉积岩,层数非常多,目测有二十几层,而且每层之间界限分明,是地质年代中一层一层沉积形成的。

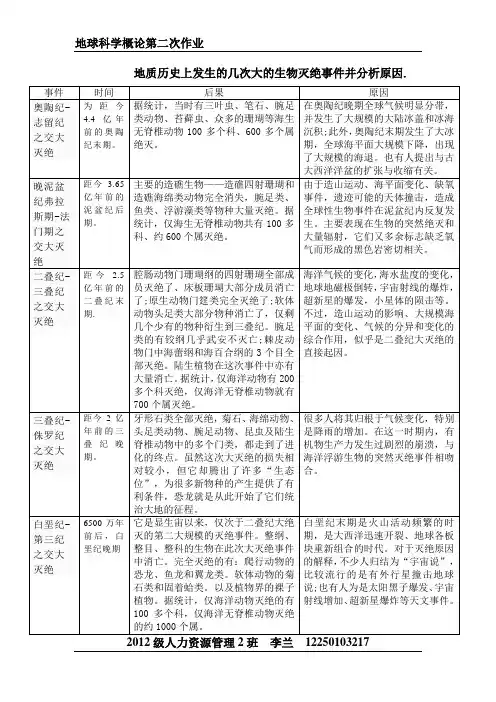

地质历史上发生的生物大灭绝地质历史以来,地球上发生过五次生物大灭绝。

第一次是奥陶纪大绝灭:发生在奥陶纪末期,距今约4.4亿年前。

据统计,当时有三叶虫、笔石、腕足类动物、苔藓虫、众多的珊瑚等海生无脊椎动物100多个科、600多个属绝灭。

分析其原因:认为在奥陶纪晚期全球气候明显分带,并发生了大规模的大陆冰盖和冰海沉积;此外,奥陶纪末期发生了大冰期,全球海平面大规模下降,出现了大规模的海退。

也有人提出与古大西洋洋盆的扩张与收缩有关。

第二次是泥盆纪大绝灭:发生在泥盆纪晚期,距今约3.7-3.5亿年前。

主要的造礁生物——造礁四射珊瑚和造礁海绵类动物完全消失,腕足类、鱼类、浮游藻类等物种大量绝灭。

据统计,仅海生无脊椎动物共有100多科、约600个属绝灭。

分析其原因:认为由于造山运动、海平面变化、缺氧事件,遗迹可能的天体撞击,造成全球性生物事件在泥盆纪内反复发生。

主要表现在生物的突然绝灭和大量辐射,它们又多余标志缺乏氧气而形成的黑色岩密切相关。

该灭绝事件为五次物种大灭绝中时间持续最长的。

第三次是二叠纪大绝灭:发生在二叠纪末期,距今约2.5亿年前。

是公认的迄今已知的真个显生宙6亿年演化史上最大的绝灭事件。

这次事件后,腔肠动物门珊瑚纲的四射珊瑚全部成员灭绝了、床板珊瑚大部分成员消亡了;原生动物门筳类完全灭绝了;软体动物头足类大部分物种消亡了,仅剩几个少有的物种衍生到三叠纪。

腕足类的有铰纲几乎武安不灭亡;棘皮动物门中海蕾纲和海百合纲的3个目全部灭绝。

陆生植物在这次事件中亦有大量消亡。

据统计,仅海洋动物有200多个科绝灭,仅海洋无脊椎动物就有700个属灭绝。

发生在二叠纪末期的大绝灭事件,在生命演化史上的影响是明显的。

产生原因至今尚未有完满的解释,已经提出的原因大致归纳为:海洋气候的变化,海水盐度的变化,地球地磁极倒转,宇宙射线的爆炸,超新星的爆发,小星体的陨击等。

不过,造山运动的影响、大规模海平面的变化、气候的分异和变化的综合作用,似乎是二叠纪大绝灭的直接起因。

地球上的五次生物大灭绝事件根据古生物学家的研究,地球上可能曾经存活过40亿种生物,只不过在地球和生物圈演化过程中,由于自然或人为的原因绝大多数物种都被灭绝并出局了!生态破坏小知识:一:白垩纪-第三纪之交大灭绝此次绝灭是地球历史上第二大的集群绝灭事件,而恐龙时代在此终结更使它成为最广为人知的大绝灭。

据统计,在白垩纪末,生物圈有2868个属,到了第三纪初就只剩下1502个属,灭绝率达52%,种的灭绝率达85%,受影响最大的是陆地上的恐龙和海洋生物界的浮游生物,也包括一些海洋底栖生物类别。

其灭绝率为:淡水生物达97%、海洋浮游微生物为58%、海洋底栖生物为51%、海洋游泳生物为30%。

除了恐龙灭绝之外,曾在前4次大绝灭中都得以幸存的菊石最终还是灭绝了。

而由于某种原因,某些物种却基本没有受到影响,鳄鱼、海龟、蜥蜴、哺乳动物以及鸟类都顺利渡过这场危难。

恐龙及其同类的消失为哺乳动物及人类的登场提供了契机。

2.二:三叠纪—侏罗纪之交大灭绝不少科学家认为,这次灭绝的程度相对来说比较小。

一些研究显示,这次灾难造成了60个科的海洋生物灭绝,科的灭绝率大约是1/4。

还有研究认为,在三叠纪末期至少有两次灭绝时期,相隔1200—1700万年。

但不论是单一的大灭绝还是几个连续稍小的灭绝,在这一时期里,牙形石类全部灭绝,菊石、海绵动物、头足类动物、腕足动物、昆虫及陆生脊椎动物中的多个门类,都走到了进化的终点。

三:二叠纪-三叠纪灭绝事件发生在大约2.51亿年前的二叠纪-三叠纪过渡时期。

这是地球上发生的最大规模的物种灭绝事件,许多动物门类整个目或亚目全部灭亡。

曾普遍生长的舌羊齿植物群,二叠纪末几乎全部绝灭;早古生代繁盛的三叶虫全部消失;蜓类原有40多个属,该世结束时全然无存;菊石有10个科绝灭;腕足类在同期大约有140个属所余无几。

总共57%的科、83%的属(53%的海洋生物的科, 84%的海洋生物的属,大约96%的海洋生物的种,估计有70%的陆地生物包括昆虫的物种灭绝了。

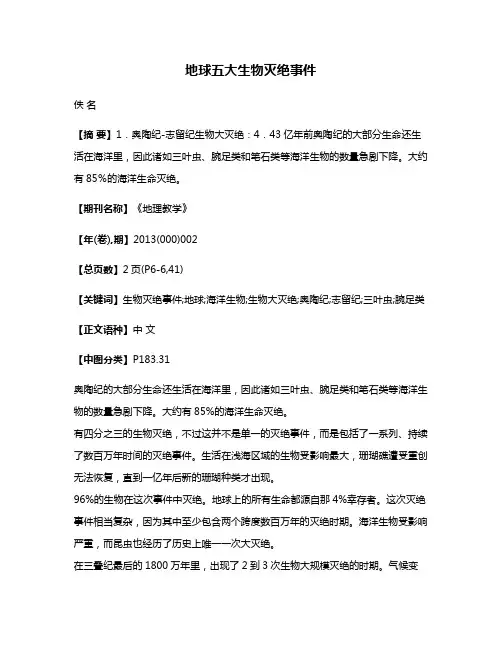

地球五大生物灭绝事件佚名【摘要】1.奥陶纪-志留纪生物大灭绝:4.43亿年前奥陶纪的大部分生命还生活在海洋里,因此诸如三叶虫、腕足类和笔石类等海洋生物的数量急剧下降。

大约有85%的海洋生命灭绝。

【期刊名称】《地理教学》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】2页(P6-6,41)【关键词】生物灭绝事件;地球;海洋生物;生物大灭绝;奥陶纪;志留纪;三叶虫;腕足类【正文语种】中文【中图分类】P183.31奥陶纪的大部分生命还生活在海洋里,因此诸如三叶虫、腕足类和笔石类等海洋生物的数量急剧下降。

大约有85%的海洋生命灭绝。

有四分之三的生物灭绝,不过这并不是单一的灭绝事件,而是包括了一系列、持续了数百万年时间的灭绝事件。

生活在浅海区域的生物受影响最大,珊瑚礁遭受重创无法恢复,直到一亿年后新的珊瑚种类才出现。

96%的生物在这次事件中灭绝。

地球上的所有生命都源自那4%幸存者。

这次灭绝事件相当复杂,因为其中至少包含两个跨度数百万年的灭绝时期。

海洋生物受影响严重,而昆虫也经历了历史上唯一一次大灭绝。

在三叠纪最后的1800万年里,出现了2到3次生物大规模灭绝的时期。

气候变化、火山喷发和小行星撞击都可能是该事件的罪魁祸首。

许多动物种类灭绝,包括大量海洋爬行动物、一些大型两栖动物、许多造礁生物和大量的头足类动物。

大约一半的生物灭绝了,但奇怪的是,植物似乎没有受到很严重的影响。

5. 白垩纪 - 第三纪生物大灭绝:6500万年前由于恐龙的灭绝,这次事件最广为人知。

然而,许多其他生物在白垩纪晚期仍然繁盛,包括菊石类、许多有花植物以及最后的翼龙类。

在最终的大灭绝事件来临之前的数百万年中,一些类群的数量逐渐下降,其原因可能与火山爆发导致的气候变化,以及海平面的急剧下降有关。

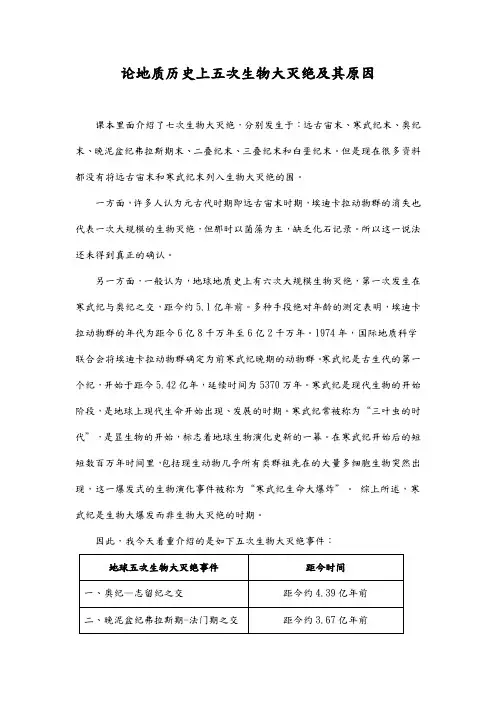

论地质历史上五次生物大灭绝及其原因课本里面介绍了七次生物大灭绝,分别发生于:远古宙末、寒武纪末、奥纪末、晚泥盆纪弗拉斯期末、二叠纪末、三叠纪末和白垩纪末。

但是现在很多资料都没有将远古宙末和寒武纪末列入生物大灭绝的围。

一方面,许多人认为元古代时期即远古宙末时期,埃迪卡拉动物群的消失也代表一次大规模的生物灭绝,但那时以菌藻为主,缺乏化石记录。

所以这一说法还未得到真正的确认。

另一方面,一般认为,地球地质史上有六次大规模生物灭绝,第一次发生在寒武纪与奥纪之交,距今约5.1亿年前。

多种手段绝对年龄的测定表明,埃迪卡拉动物群的年代为距今6亿8千万年至6亿2千万年。

1974年,国际地质科学联合会将埃迪卡拉动物群确定为前寒武纪晚期的动物群。

寒武纪是古生代的第一个纪,开始于距今5.42亿年,延续时间为5370万年。

寒武纪是现代生物的开始阶段,是地球上现代生命开始出现、发展的时期。

寒武纪常被称为“三叶虫的时代”,是显生物的开始,标志着地球生物演化史新的一幕。

在寒武纪开始后的短短数百万年时间里,包括现生动物几乎所有类群祖先在的大量多细胞生物突然出现,这一爆发式的生物演化事件被称为“寒武纪生命大爆炸”。

综上所述,寒武纪是生物大爆发而非生物大灭绝的时期。

因此,我今天着重介绍的是如下五次生物大灭绝事件:具体容如下:第一次生物大灭绝1、名称:奥纪—志留纪之交大灭绝2、时间:约4.39亿年前3、简介:当时气候温和,浅海广布,世界许多地方(包括我国大部分地方)都被浅海海水掩盖。

海生生物空前发展。

在奥纪广阔的海洋中,海生无脊椎动物空前繁荣,生活着大量的各门类无脊椎动物。

除寒武纪开始繁盛的类群以外,其他一些类群还得到进一步的发展,其中包括笔石、珊瑚、腕足、海百合、苔藓虫和软体动物等。

笔石是奥纪最奇特的海洋动物类群,它们自早奥世开始即已兴盛繁育,分布广泛。

腕足动物在这一时期奥演化迅速,大部份的类群均已出现,无铰类、几丁质壳的腕足类逐渐衰退,钙质壳的有铰类则盛极一时;鹦鹉螺进入繁盛时期,它们身体巨大,是当时海洋中凶猛的肉食性动物;由于大量食肉类鹦鹉螺类的出现,为了防御,三叶虫在胸、尾长出许多针刺,以避免食肉动物的袭击或吞食。

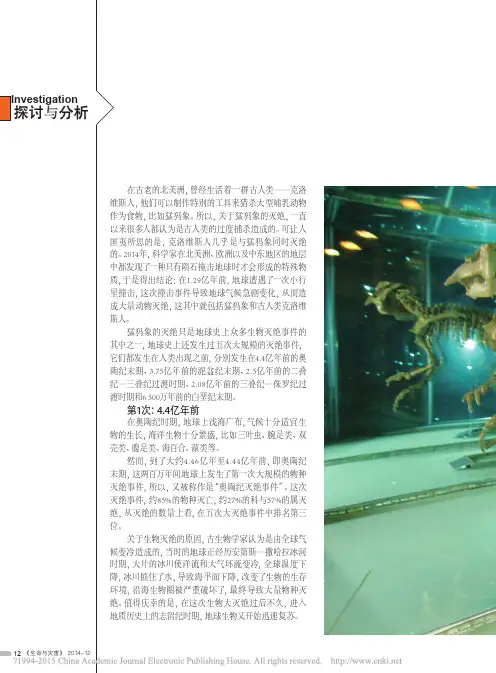

夕 诚地球史上的五在古老的北美洲,曾经生活着一群古人类——克洛他们可以制作特别的工具来猎杀大型哺乳动物比如猛犸象。

所以,关于猛犸象的灭绝,一直可让人克洛维斯人几乎是与猛犸象同时灭绝2014年,科学家在北美洲、欧洲以及中东地区的地层一种只有陨石撞击地球时才会形成的特殊物于是得出结论:在1.29亿年前,地球遭遇了一次小行这次撞击事件导致地球气候急剧变化,从而造这其中就包括猛犸象和古人类克洛维猛犸象的灭绝只是地球史上众多生物灭绝事件的地球史上还发生过五次大规模的灭绝事件,分别发生在4.4亿年前的奥3.75亿年前的泥盆纪末期、2.5亿年前的二叠2.08亿年前的三叠纪—侏罗纪过第1次:4.4亿年前在奥陶纪时期,地球上浅海广布,气候十分适宜生海洋生物十分繁盛,比如三叶虫、腕足类、双腹足类、海百合、藻类等。

然而,到了大约4.46亿年至4.44亿年前,即奥陶纪这两百万年间地球上发生了第一次大规模的物种,所以,又被称作是“奥陶纪灭绝事件”。

这次,约85%的物种灭亡,约27%的科与57%的属灭从灭绝的数量上看,在五次大灭绝事件中排名第三关于生物灭绝的原因,古生物学家认为是由全球气当时的地球正经历安第斯—撒哈拉冰河大片的冰川使洋流和大气环流变冷,全球温度下冰川锁住了水,导致海平面下降,改变了生物的生存沿海生物圈被严重破坏了,最终导致大量物种灭值得庆幸的是,在这次生物大灭绝过后不久,进入地球生物又开始迅速复苏。

次生物大灭绝第2次:3.75亿年前在3.75亿年前至3.6亿年前,泥盆纪—石炭纪过渡时期间有多次灭这使海洋生物大量灭绝,而陆地生物受到的影从规模上看,约82%的海洋物种灭绝,当时浅海深海珊瑚也部分灭绝,此次事件关于此次灭绝事件的原因,有学者认为是一次与奥,即地球进入卡鲁冰河时还有人认为是陆生植物大量繁育,它们进化出发加速了陆地岩石土壤的大量的铁元素释放进入地表水,造成了水系的富从而导致了海底缺氧事件。

第3次:2.5亿年前在2.5亿年前的二叠纪—三叠纪过渡时期,地球上发总共约83%的属、大约96%的海洋生物的种、约70%的。

地球曾遭遇5次生物大灭绝“地球日记”解密详情2014年03月22日11:31591人参与10评论核心提示:地球自有生命以来,遭遇了5次生物大灭绝。

2.5亿年前的第三次生物大灭绝,最为惨烈。

当时,近95%的海洋生物,75%的陆地生物物种灭绝。

生物大灭绝发生的年代地层沈树忠供图本文摘自:中国新闻网,作者:胡玉梅,原题为《地球曾遭遇5次生物大灭绝“地球日记”解密详情》地球自有生命以来,遭遇了5次生物大灭绝。

2.5亿年前的第三次生物大灭绝,最为惨烈。

当时,近95%的海洋生物,75%的陆地生物物种灭绝。

一时间,热闹的地球被打回“原形”,变得“萧瑟”。

二叠纪末大灭绝是如何发生的?花了多长时间?科学家们一直想揭开这个谜。

最近,美国麻省理工学院的教授Samuel Bowring等和中科院南京古生物研究所研究员沈树忠,在《美国科学院院报》上发表了他们的最新研究成果:发生在2.5亿年前的这次生物大灭绝,只花了6万年左右。

对人类而言,6万年很漫长,但相对地球年龄,6万年只是“一眨眼”的工夫。

浙江长兴煤山“地球日记”解密史上最惨烈生物大灭绝2.5亿年前突然升温8℃地球生物“瞬间”灭绝第一次时间:距今4.4亿年前的奥陶纪末期。

事件:导致大约85%的物种灭绝。

第二次时间:距今3.65亿年前的泥盆纪后期。

事件:海洋生物遭受了灭顶之灾。

第四次时间:距今2亿年前的三叠纪晚期。

事件:爬行类动物遭遇重创。

第五次时间:6500万年前后,白垩纪晚期。

事件:侏罗纪以来长期统治地球的恐龙灭绝了。

“神秘”惨案现场有多可怕?95%海洋生物被“灭门”2.5亿年前,死亡气息遍布地球每一个角落,空气中弥漫着各种臭气。

绝大部分的生物都没逃过那场劫难。

近95%海洋生物被“灭门”,近75%陆地生物“绝种”。

“现在的黑海,除水母外,很少有其他生物。

海平面20米以下生活着一群‘怪物’——嗜硫细菌。

”2.5亿年前的海洋,就像现在的黑海,大生物死亡,水里严重缺氧,生物没办法呼吸。

. .. .论地质历史上五次生物大灭绝及其原因课本里面介绍了七次生物大灭绝,分别发生于:远古宙末、寒武纪末、奥纪末、晚泥盆纪弗拉斯期末、二叠纪末、三叠纪末和白垩纪末。

但是现在很多资料都没有将远古宙末和寒武纪末列入生物大灭绝的围。

一方面,许多人认为元古代时期即远古宙末时期,埃迪卡拉动物群的消失也代表一次大规模的生物灭绝,但那时以菌藻为主,缺乏化石记录。

所以这一说法还未得到真正的确认。

另一方面,一般认为,地球地质史上有六次大规模生物灭绝,第一次发生在寒武纪与奥纪之交,距今约5.1亿年前。

多种手段绝对年龄的测定表明,埃迪卡拉动物群的年代为距今6亿8千万年至6亿2千万年。

1974年,国际地质科学联合会将埃迪卡拉动物群确定为前寒武纪晚期的动物群。

寒武纪是古生代的第一个纪,开始于距今5.42亿年,延续时间为5370万年。

寒武纪是现代生物的开始阶段,是地球上现代生命开始出现、发展的时期。

寒武纪常被称为“三叶虫的时代”,是显生物的开始,标志着地球生物演化史新的一幕。

在寒武纪开始后的短短数百万年时间里,包括现生动物几乎所有类群祖先在的大量多细胞生物突然出现,这一爆发式的生物演化事件被称为“寒武纪生命大爆炸”。

综上所述,寒武纪是生物大爆发而非生物大灭绝的时期。

因此,我今天着重介绍的是如下五次生物大灭绝事件:具体容如下:第一次生物大灭绝1、名称:奥纪—志留纪之交大灭绝2、时间:约4.39亿年前3、简介:当时气候温和,浅海广布,世界许多地方(包括我国大部分地方)都被浅海海水掩盖。

海生生物空前发展。

在奥纪广阔的海洋中,海生无脊椎动物空前繁荣,生活着大量的各门类无脊椎动物。

除寒武纪开始繁盛的类群以外,其他一些类群还得到进一步的发展,其中包括笔石、珊瑚、腕足、海百合、苔藓虫和软体动物等。

笔石是奥纪最奇特的海洋动物类群,它们自早奥世开始即已兴盛繁育,分布广泛。

腕足动物在这一时期奥演化迅速,大部份的类群均已出现,无铰类、几丁质壳的腕足类逐渐衰退,钙质壳的有铰类则盛极一时;鹦鹉螺进入繁盛时期,它们身体巨大,是当时海洋中凶猛的肉食性动物;由于大量食肉类鹦鹉螺类的出现,为了防御,三叶虫在胸、尾长出许多针刺,以避免食肉动物的袭击或吞食。

五次生命大灭绝(1)晚奥陶纪大绝灭(距今4.38亿年)发生在古生代的海洋里,主要是珊瑚类、腕足动物、三叶虫等种类的数量急剧下降。

原因可能是气候的聚变,先冷后暖,首先是古冈瓦纳大陆冰层形成导致气候变凉、海平面下降,许多浅海生的生物整体发生绝灭。

随后又由于气候变暖、冰层消融、海平面迅速上升而引起水体缺氧,又使大量的其他浅海生物消亡。

(2)晚泥盆纪大绝灭(距今3.6亿年)此次大绝灭的影响范围较大,总体上超过20%的科、50%的属和80%的种均遭绝灭,其中,对浅海海域底栖和海洋浮游生物的影响最明显。

多数腕足动物、珊瑚类都绝灭了,游泳生物中的棱角石类全部灭亡。

其原因可能是气候变凉、海平面下降、缺氧等因素。

还有人认为是陆生植物还不能维持陆地环境,大量泥沙进入海中,从而导致海水混浊、生物绝灭。

(3)晚二叠纪大绝灭(距今2.5亿年)这是生物历史中规模最大的一次绝灭,有近50%的科、80%的属和95%的种级分类单元永远消失了,大量繁盛于古生代的海洋底栖动物(如腕足类以及有孔虫、海百合、苔藓虫、菊石、鱼类等)都受到了重创,三叶虫、四射和床板珊瑚等都绝灭了,古两栖、爬行类中有27个科绝灭了,这次绝灭标志着古生代的结束、中生代的开始。

这次绝灭的可能原因有火山爆发和海平面升降两种假说。

(4)晚三叠纪大绝灭(距今2.05亿年)在这次大绝灭中,有23%以上的海洋和陆地动物的科绝灭了。

主要包括海绵、腹足类、双壳类、昆虫和各种海洋爬行动物及许多脊椎动物类群都受到了重创,头足类丧失了58个的科,菊石仅剩下1个科,而爬行动物的5个科全部绝灭。

本次大绝灭的原因不详,尚有待于进一步探讨。

(5)晚白垩纪大绝灭(距今0.65亿年)这次大绝灭标志着中生代的结束、新生代的开始。

它重创了海洋浮游和游泳生物,菊石和箭石等均告绝灭。

尤其是称霸一时的爬行动物恐龙全部绝灭,成为这次大绝灭的一个最醒目的标志。

海绵动物、陆生植物也受到了重创,而海洋底栖生物的受害程度较小。

第一章测试1.古生物学只研究地史时期保存的古代生物遗体,不研究与生命活动有关的其他地质记录。

()A:错B:对答案:A2.人类历史以来的考古文物一般也被认为是化石。

()A:错B:对答案:A3.模铸化石和生物遗体有关,但不是生物遗体本身经过石化作用直接形成的化石。

()A:对B:错答案:A4.遗迹化石是指保存在岩层中各类生物生命活动时留下的痕迹和遗物。

()A:错B:对答案:B5.古生物学是一门交叉学科,其研究内容涉及地质学和生物学两个方面。

()A:错B:对答案:B6.化石证据表明,生物进化具有显著的阶段性特征,适合于作为地质年代划分的标志。

()A:错B:对答案:B7.地质记录中化石的空间分布变化特征对古地理再造作用不大。

()A:错B:对答案:A8.微化石包括有孔虫、放射虫、介形虫、牙形石、孢子、花粉、颗石等。

()A:错B:对答案:A9.古DNA不是化石。

()A:错B:对答案:A10.只要古代生物死后被迅速埋藏就能够保存为化石。

()A:对B:错答案:B第二章测试1.古生物学分类和现代生物学分类具有相同的分类系统。

()A:对B:错答案:A2.生物分类最主要的目的是()A:便于管理和研究B:便于整理C:便于记忆D:揭示生命的进化历程,建立生命演化树答案:D3.自然分类的要求包括:()A:有共同的起源B:分支发展C:级进发展D:并列发展答案:ABC4.生物分类的方法主要有:()A:进化分类方法B:数值分类法C:人工分类法D:分支分类法答案:ABD5.基于r RNA 数据分析建立的三域生物分类系统发育树包括:()A:真核生物域B:真菌域C:古细菌域D:真细菌域答案:ACD6.以下关于“种”的分类单元错误的是()A:人为的分类单元B:生物进化过程中的客观实体C:生物学中最基本的分类单元D:非人为的分类单元答案:A7.古生物中种的鉴定标志有:()A:适应不同的环境B:分布于一定的地理范围C:共同的形态特征D:构成一定的居群答案:BCD8.关于亚种的命名正确的是()A:亚种名字母全部小写和斜体B:种名全部小写和斜体C:用三名法命名D:属名全部大写答案:ABC9.以下关于古生物学命名的优先律,错误的是()A:符合相关命名法规B:最早刊出的C:通俗易懂的D:正式发表答案:C10.sp. 指的是不定种。

Advances in Geosciences地球科学前沿, 2022, 12(1), 84-95Published Online January 2022 in Hans. /journal/aghttps:///10.12677/ag.2022.121010桂林地区早石炭世沉积环境研究——通过对黄金期古生物群落进行复原张兆祺桂林理工大学地球科学学院,广西桂林收稿日期:2021年12月25日;录用日期:2022年1月14日;发布日期:2022年1月25日摘要广西桂林地区早石炭世黄金组富含丰富的珊瑚、腕足类等化石,对于揭示华南早石炭世沉积古地理、古生态环境都具有重要意义。

在现有研究工作的基础上,本文开展了大圩钓鱼山、磨盘山以及兴安南源村剖面的早石炭世黄金组进行了实测勘查并采集化石样品工作,从而揭示早石炭世古生物群落及古地理特征。

地层学研究表明,黄金组主要为灰白色泥晶灰岩、深灰色亮晶灰岩及泥质灰岩,夹少量泥灰岩,或深灰色–灰色微晶灰岩,夹泥质灰岩。

在兴安地区可见灰黑色灰岩及灰黑色页岩且部分含硅质、钙质结核。

灰岩和泥质灰岩多呈韵律出现。

古生物学研究表明,黄金组以珊瑚化石居多,以Kwangsiphyllum (广西珊瑚),Thysanophyllum (泡沫柱珊瑚),Caninia (犬齿珊瑚)和Kueichouphyllum (贵州珊瑚)为主,腕足类化石中以Productus (长身贝)和Gigantoproductus (大长身贝)为主;少量层孔虫、海百合茎及菊石等,反映了黄金组形成于浅海相环境。

野外考察发现,原地埋藏和异地埋藏化石均有出现。

早期生长的Thysanophyllum (泡沫柱珊瑚)受水体动荡影响导致大量异地埋藏形成化石层,且岩层中含泥质较多,再次经历水体动荡后腕足类和珊瑚的生长逐渐稳定,且岩性也从较多灰岩与泥质灰岩韵律产出转变为微晶灰岩。

这表明黄金期早期和中期水体动荡,晚期水体逐渐稳定。

生物的起源与灭绝新探黔羽枝化石距今4亿多年中奥陶世的一种腕足类化石生物的起源与灭绝一直是古生物学研究的重要内容之一,它既是一个古老的问题,也是一个迄今尚未完全解决的科学问题。

人类对于生命起源的思索,有史可考的,可追溯到7000多年前原始人类的图腾崇拜:一种最原始的思辨,如半坡文化中的“寓人于鱼”。

3000多年前,在中国与两河流域分别产生了唯心主义的神创论。

直到1871年,查尔斯达尔文提出了进化理论,在整个自然科学界引发了一场彻底的思想革新,毫不留情地把神从科学界驱逐出去,但这幅生命演化的蓝图只是勾勒出了框架,还有许多令人困扰的细节,并激励着人们不断地探索。

例如,研究者对西格陵兰的伊苏亚组地层中的有机物进行分析,提出生命在距今38亿年就已存在,而无可争辩的最古老化石发现于澳洲与南非,它们是年龄约为35亿年的蓝绿藻残遗物。

但最近John Whitfield在距今至少40亿年的硫化铁质的矿物中发现了古老生命的痕迹。

我们知道由于绝大多数早期生命的记录都已被地质活动所毁灭,精确地说生命最初出现于何时,这本身就是一个需要不断探索的谜!从原核细胞到原始的真核光合生物是生命发展史上的一个伟大的里程碑,看法比较一致的真核生物化石发现于澳洲苦泉组,年龄9-10亿年,但中国北方长城系底部常州沟组微植物群的发现又将其推至19亿年。

迄今发现的最早后生动物化石是距今8~7.5亿年的蠕形多细胞动物,以中国淮南下震旦统淮南群地层中保存的动物化石为代表,但后生动物的起源时间是距今8亿年、11亿年还是更早,也未定论。

到了距今6亿年前后,动物化石门类逐渐增加,但其中绝大多数为体内不具骨骼支撑或体外无硬壳保护的软躯体动物,所以它们通常只形成遗迹化石或印痕化五。

过去公认具骨骼化石是出现于约5.6亿年前,但近年来中国科学院南京地质古生物研究所取得一些突破,研究者在距今6亿多年前的湖北庙河生物群和贵州瓮实生物群中陆续发现了一些动物化石,其中可能包括具有骨针的海绵及具骨骼的棘皮动物,甚至可能存在具壳的软体动物。

腕足类与生物大灭绝许汉奎 当今一提起生物灭绝人们很快就会想到恐龙的灭绝,并跟随着想像—10公里长的陨星撞击地球时的悲惨情景:那冲天的灰尘遮天蔽日、气温骤降、万物枯萎、恐龙因寒冷和食物匮乏而相继死去、大地一片荒凉……。

事实上地质历史中生物灭绝事件较常见,有学者认为光泥盆纪5千多万年中就发生82次生物灭绝事件,当然这有争议。

公认的生物大灭绝就有5次,至于灭绝的原因现仍众说纷纭,不仅不同地质时期灭绝的原因可能不同,而且同一时期原因也可能不止一种,光恐龙灭绝的原因就有10几种假说,陨星撞击只是其中一种。

总之,生物灭绝是个复杂而未解之谜。

另外,生物灭绝和造化是密切相关的。

灭绝从某种角度看它加速了生物本身的进化过程,因灭绝既有外因也有内因。

过份强调外因只会使生物灭绝问题更加扑朔迷离。

腕足类在地史上的灭绝与进化也许会提供一些启示。

腕足类在古生代海洋中是一种分布最广、数量最多的底栖动物,而且一直延续至今天,它又是固着为生,所以环境改变对它影响最大。

在地球的5次大灭绝中它都受到影响,故能延续至今天委实不易。

其中海豆芽竟能从距今5亿年延至今天。

而且经历了5次大灭绝之后其生活方式仍一点未变,堪称腕足类中的“老不死”。

在奥陶纪末发生了第一次生物大灭绝。

可分两期,一期距今约41355亿年,与当时出现冰期有关。

气候变冷致使大洋每天蒸发的水不断以冰雪滞留在陆地而形成巨厚极地冰原和山地冰川,最后造成海平面下降100多米,从而使生活于深水和暖水的腕足类遭灭顶之灾。

到距今4135亿年,也就是50万年后的奥陶纪末期,冰期结束,冰雪消融,海平面又上升100多米,使早已适应浅海和冷水环境的腕足类又遭毁灭性打击。

前后两次使原奥陶纪200多个属的腕足类有130多个属灭绝了,占总数的65%,而这些延续下来的腕足类大多是比较进化的,如具有较牢的铰合结构,像奥陶纪大多数扭月贝类被志留纪铰合线也具小齿的齿扭月贝类所代替;具较强的内部构造,像共凸贝类被具板槽的五房贝类代替;具较硬的壳,像无疹壳的正形贝类被有疹壳的德姆贝类所代替等。

第2次生物大灭绝发生在泥盆纪,据研究共发生3期灭绝。

第1期在距今3175亿年的泥盆纪中期结束时,可能由于气温增高,海平面上升及缺氧,致使中泥盆晚期盛极一时的鹗头贝类等6个科、四射珊瑚16个科、菊石类三个科的大部分属种灭绝了;到了距今3165亿年的晚泥盆世早期之末,可能由于气温变冷导致腕足类的无洞贝类,齿扭月贝类、五房贝类灭绝了,特别是喜暖的成礁珊瑚、层孔虫、海绵类全部灭绝了,包括漂浮的大量竹节石类也灭绝了,……。

通常所指的第2次大灭绝是指的第2期;泥盆纪的第3期灭绝是距今3155亿年的泥盆纪之末,可能气候进一步变冷及缺氧事件,使晚泥盆世极为繁盛的早期石燕贝类、某些小咀贝类、菊石类的海神石目、三叶虫类的几个目、鱼类的盾皮鱼类和无颌鱼类全部灭绝了……。

其实泥盆纪并没有出现冰期,故气温变化的幅度能否造成这样大规模生物灭绝,确令人生疑。

因石炭———二叠纪和第四纪的冰期均未严重影响珊瑚等的生长,更谈不上腕足类、特别是竹节石。

所以有些学者认为出现黑色页岩、缺氧可能是泥盆纪生物灭绝的主因。

而从腕足类的进化角度来分析,鹗头贝类、无洞贝类等发展到最大和特化时,必然走向灭绝并被其它更适于生存的小咀贝类、弓石燕贝类等所代替。

第3次生物大灭绝发生于二叠纪末,这次灭绝的规模最大,海生的无脊椎动物50%的科、80%的属、95%的种灭绝了。

造成灭73研究进展绝的原因至今也是个谜。

据最新的研究,腕足类和腹足类的灭绝均发生两期,一期是在2160亿年的中二叠世之末。

这次造成许多属的腕足类灭绝了,占总数60%以上;腹足类在北美地区也有63属灭绝了,占总数53%,其它门类的统计资料现尚不清:一期是在晚二叠世之末,距今约215亿年,通常所说的二叠纪末灭绝是指的这期。

当时共有腕足类140属,几乎全灭绝了;全部灭绝的有三叶虫、软舌螺、古介形类、海蕾纲等;海生、陆生的脊椎动物很多也灭绝了;植物界变化也极大,繁盛于古生代的庞杂蕨类植物绝大部分灭绝了,仅有些草本遗留下来……。

我国学者近年来在华南二叠系顶部界线处发现了富勒球,这是碳元素构成的外形像足球的物质,通常只见于陨石中;另外,界线处的氦-3与氦-4的比例与陨石的也接近,而比界线的上、下地层的这一比例高50多倍,从而证明当时应有陨星撞击。

但撞击的规模当比恐龙灭绝时的第5次小多了,故能否造成如此大规模生物灭绝令人生疑。

从腕足类进化来分析,二叠纪晚期是盛极一时的,长身贝类、德姆贝类、石燕贝类发展到顶峰和走向特化的时期,因此它们不可避免地要被淘汰;而二叠纪末气候变冷、变干;加上板块聚集而成泛大陆,从而出现地史上少见的大海退,形成了大片陆地;另外,当时西峡、郧县恐龙蛋化石群成因之假说章文林 河南西峡县、湖北郧县自1993年以来,相继发掘出数千枚恐龙蛋化石。

单西峡地区,估计恐龙蛋化石分布面积达40平方公里,埋藏恐龙蛋化石总量可达数万枚之多,且原始保存状况完好。

两地还发现有恐龙骨骼化石,这种“龙蛋共存”的景象更属罕见。

如此众多的恐龙蛋为什么没来得及孵出小恐龙,就被快速掩埋,并以化石形态保存到现代?一个可能成立的推理是:当时(6500万年前),河南西峡、内乡、淅川,到毗邻的湖北郧县这一地域发生了震天撼地的大事变。

到底是何种事件呢?是小行星撞击了地球,导致全球气候环境剧变,还是局部火山爆发或地震?总之,极大的可能性是某种原因导致了以下三种情况或两种情况的出现:①气温大幅度变化,其范围大大超出了恐龙蛋孵化所需的温度;②恐龙蛋自身蛋白细胞由于某种外力的作用失去了孵化活力;③快速掩埋。

在这里仅就②、③两个因素组合的可能性进行描述:6500万年前,西峡和郧县同属于华中地洼区,该区处在伊陕地台和四川地台的中间带,是经向、纬向多种地应力交汇的复杂区,地壳相对薄弱,地震频繁。

一场八级以上的强烈地震。

在西峡和郧县一带发生了,远在200多公里外的信阳地区都受到了强烈震撼。

地震来临前,持续高温,干旱少雨,恐龙家族们感觉异常,纷纷群迁他处,也有的恐龙慌乱奔逃中陷入了泥沼。

地震引起的强大高频振荡,破坏了正处于孵化中的恐龙蛋的内在活力,狂风伴随地震扬起尘土,迅速地把恐龙蛋掩埋得更深了……。

因此,就形成了我们今天看到了“龙蛋共生”的罕见景象。

这种假说有多大的可信度,难以正面回答。

总之,我觉得用目前流行的各种关于恐龙绝灭的理论,来解释恐龙蛋化石群的成因都很费劲,目前的理论大都以某一次千载难逢的、全球性的大事变为前提,事实上世界各地恐龙绝灭的时间是有差异的。

因此,必须另辟蹊径来解释众多恐龙蛋化石形成于西峡、郧县一带的原因。

至于孵化中的蛋类,经受过较强的震动后,其孵化成功率可降到很低的程度这一经验,是从一位饲养火鸡的专业户那里得到的启示。

这样高密度的恐龙蛋化石群景观,足见当时有多种类型的众多的恐龙们挤居在狭窄的地域,说明那时(可以想象)地球虽大,但适宜各类恐龙家族们生存的空间竟已是非常有限。

当时西峡、郧县这片并不算辽阔的地域,可谓是恐龙家族们的最后一片乐土。

谁知一场空前惨烈的灾难骤然降临在恐龙的家园,毁灭了恐龙们最后的天堂。

(通讯地址:433300,湖北省监利县科技情报所)83研究进展也是造山运动剧烈、火山多而频繁喷发的时期;有学者还认为当时是发生地球磁极倒转、宇宙射线猛增和超新星爆发的时期等,这些都有可能加速了生物灭绝的规模和速度。

到了中生代腕足类只剩下腕棒特强的小嘴贝类(见图1-2)、壳有疹的石燕贝类(图3)和腕环比较进化的小穿孔贝类(见图4),不仅属种大减、数量也很少,远不及古生代处于弱势的双壳类。

所以,在距今2103亿年的三叠纪末及距今0165亿年的白垩纪末的第4和第5次大灭绝中它们虽也遭受影响,但并不明显,其中只有疹石燕类在第4次大灭绝中大部消失了。

腕足类的兴衰表明,地史上的生物灭绝与进化都是密切相关的,它们都属自然规律,只是今天尚未完全搞清而已。

但有二点是可以肯定的:一是生物灭绝和进化都不是短时间完成的,美国和我国学者认为恐龙灭绝之前的800万年,已经有恐龙开始消失了,而在最后的20-30万年灭绝的速度加快了,灭绝后的4万年内还有少数恐龙存在;一是地史上的生物灭绝是自然规律,它与进化密切相关,而现在的物种灭绝是人为的,它与进化无关,所以这种灭绝是灾难性的。

联合国教科文组织地质公园网络简介柯 浦 我们的地球自形成以来已经有数十亿年的历史了。

这部历史大多铭刻在我们经常接触的岩石圈中。

当然,这并非一部用文字记载的历史,而是一部用地质构造、地层顺序、矿物成分、化石动植物群等记载在岩石圈中的“史书”。

岩石圈中不仅珍藏有地球自然历史的见证,更蕴藏有大量人类生存发展所需求的自然资源。

因此人类对这些自然资源进行了大量的有时甚至是无度的开发,因而破坏地球自然历史见证的完整性。

在被破坏的地球自然历史的见证中,有的尚未被科学家们研究过,无疑这是自然科学中,尤其是地球科学中的一大损失。

为了避免这种破坏继续下去、发展下去,来自30多个国家的100多位代表于1991年6月13日在法国Digne城举行的第1届保护地质遗产国际研讨会上签署了地球记忆权国际宣言(International Declaration of the Rights of the Mem ory of the Earth),急切呼吁所有国家和国际力量行动起来动用所拥有的法律的、财政的或其它手段来保护世界遗产。

这一宣言声明:“正如年轮记录树木的生命史,地球也记录着过去的历史……一个记录保留在深处和表面上,在岩石中、在景观中的见证,它能被认识和理解。

我们清楚保存这些记忆的重要性———如文化遗产。

现在保护自然遗产和环境的时候到来了。

地球的历史和人类的历史一样重要。

现在是我们认识保护地球历史的时候,是我们去保护地球历史记录的时候,是我们去探讨这些我们人类出现以前就己存在的历史的时候,这就是地质遗产。

我们和地球共享这份遗产。

我们和政府是这些遗产的唯一的保护者。

我们每一个人都要意识到任何轻微的忽视和破坏都会导致不可挽回的损失。

任何形式的发展都应珍惜这一独特的遗产。

”这一宣言从道义上号召全人类行动起来,珍惜保护地球自然历史的见证。

自从1992年在里约热内罗召开的联合国环境与发展大会以来,环境的妥善保护和管理已成为广泛被决策者、规划者、科学家以及公众所认可的首要工作。

地球科学是自然科学中的一个非常重要的分支,历来受到各国政府及国际组织的重视。

联合国教科文组织在其教育、科学和文化三大项中的科学部门中专门设立了地球科学部,为会员国提供在矿产和能源的可持续管理与发展、缓解地质灾害的破坏力、保护自然遗产等方面的支持。

尽管有不少保护环境的措施,但其中有关保护留存在岩石和自然景观中的环境史见证的措施却很少。