地球生命史上的五次大灭绝PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:932.00 KB

- 文档页数:18

显生宙5次生物大灭绝事件生物的演化是地球历史中不可缺少的环节,最早的生命记录是发现于澳大利亚距今35亿年地层中的原核生物化石,自距今35亿年至5.4亿年漫长的地质时期生命形式比较简单。

而从距今5.4亿年的寒武纪开始,多细胞的后生动物开始爆发式地发展,在很短的地质时期内,出现了地球上几乎所有现存生物门类的祖先类型。

生物的演化不仅包括生物的爆发,还包括生物的灭绝。

物种的灭绝在地球历史中是一件很稀疏平常的事,当平均灭绝率维持在较低的水平时,称为正常灭绝或背景灭绝。

当某一地质时期,许多门类的生物突然大规模灭绝,则称为大灭绝或集群灭绝。

大灭绝具有以下特征:(1)灭绝量值大,大量物种在大灭绝事件后彻底消失;(2)波及范围广,属于全球性的灾难;(3)时间间隔短暂,通常约数10万年至上百万年;(4)涉及门类广泛;(5)重创原有的群落结构;(6)改变生物地理格局。

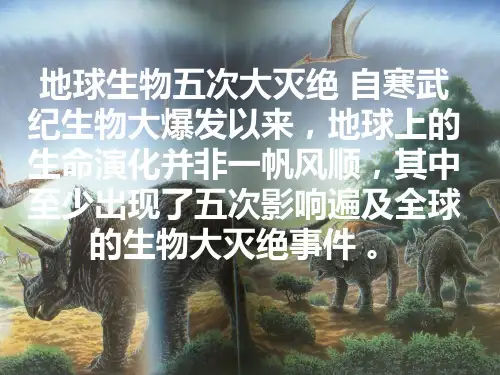

在显生宙约5.4亿年的历史中,地球生物系统曾发生过多次生物的灭绝事件,其中最显著的灭绝事件有五次。

分别是:奥陶纪末期生物灭绝事件;晚泥盆世生物灭绝事件;二叠纪末期生物灭绝事件;三叠纪末期生物灭绝事件;白垩纪末期生物灭绝事件。

奥陶纪末生物灭绝事件发生在距今4.43亿年,持续时间330万年-190万年。

造成当时约三分之一的腕足动物和苔藓动物科灭绝,牙形石、三叶虫和笔石类等几乎所有门类都受到影响,生物多样性锐减,种一级的灭绝率达到82%。

该次事件分为两幕,第一幕起始于凯迪期末期到赫南特期早期,气候变凉,热带海水表层温度大幅下降,海平面大幅下降50-100米,陆表海大面积退缩,栖息地严重丧失;上升流活跃,充氧并携带有毒物质的较暖水上涌到大洋表层。

使得多门类暖水生物遭受重创;第二幕发生于赫南特期晚期,起因于冰川消融, 回暖快速,海平面大幅上升,洋流循环几乎停滞,浅水海底多严重缺氧,凉水腕足动物群整体消亡。

在此过程中,火山活动也对其产生了一定的影响(如图1)。

晚泥盆世生物灭绝事件发生在距今3.75亿年。

地球一共灭亡了几次简介地球是我们人类赖以生存的家园,但在漫长的地质历史中,地球经历了多次灭亡事件。

这些灭亡事件对生物物种和地球环境产生了巨大的影响。

本文将探讨地球历史上的主要灭亡事件,并尝试回答一个重要的问题:地球一共灭亡了几次?大灭绝事件地球历史上发生过五次大规模的生物灭绝事件,这些事件被称为“大灭绝”。

每一次大灭绝都造成了大量物种的灭绝,对地球生态系统产生了深远的影响。

第一次大灭绝:奥陶纪-志留纪大灭绝约4.35亿年前,发生了地球历史上第一次大规模的灭绝事件。

这次灭绝事件涉及了约85%的海洋物种和约70%的陆地物种,其中包括了许多早期的生物群落。

造成这次大灭绝的原因尚不明确,但可能与气候变化、海平面下降以及大规模火山喷发有关。

第二次大灭绝:二叠纪-三叠纪大灭绝约2.51亿年前,地球再次经历了一次大规模的生物灭绝。

这次灭绝事件造成了约96%的海洋物种和约70%的陆地物种的灭绝,被认为是地球历史上最大规模的生物灭绝事件之一。

这次灭绝可能是由于火山活动、全球气候变化和大规模土地干旱引起的。

第三次大灭绝:白垩纪-古新世大灭绝约6,600万年前,地球经历了第三次大规模的生物灭绝。

这次大灭绝事件造成了约75%的物种灭亡,其中包括了恐龙等大型生物。

科学家普遍认为,这次大灭绝是由于一颗直径约10公里的巨大陨石撞击地球所导致的。

第四次大灭绝:始新世大灭绝约3,800万年前,地球发生了第四次大规模的生物灭绝事件。

这次大灭绝事件影响了约30%的海洋物种和约15%的陆地物种。

灭绝的原因可能涉及气候变化、海洋酸化和海平面上升等因素。

第五次大灭绝:现今大灭绝目前,地球正在经历第五次大规模的生物灭绝。

根据科学家的研究,目前物种灭绝速度是过去几百万年来的千倍以上。

人类活动对土地利用、气候变化、非法狩猎和非法贸易等原因是当前生物灭绝的主要驱动力。

小规模灭绝事件除了五次大灭绝事件之外,地球历史上还经历了许多小规模的生物灭绝事件。

地球上经历过的五次⼤灭绝⼈们常说地球是⽣命赖以⽣存的家园。

地球成为⽣命的家园⾄少有38亿年的历史了。

可是地球这个家并不总是对⽣命友好的。

有时候地球会毁灭⽣命,让⽣物发⽣惨烈的灭绝。

地球⽣命史上⼤规模的⽣物灭绝事件⼀共发⽣了5次。

我们可能正在经历第六次⽣物⼤灭绝,这是⼀部分科学家的预⾔。

前⾯五次物种⼤灭绝,每⼀次,地球超过75%的⽣物物种都消失了,只能从古⽣物学家们费尽千⾟万苦找到的化⽯中,得窥它们的影⼦。

图⽰:⽣命赖以⽣存的家园——地球。

第⼀次,4.4亿年前的奥陶纪末期,⼤约85%的物种灭绝了。

遭受这次灭绝的⽣物是海洋⽣物,因为这时候地球上还没有出现陆地⽣物。

这个时期最具有代表性的动物就是鹦鹉螺。

别看现在海洋中是鹦鹉螺只有⼗⼏厘⽶。

可是奥陶纪的鹦鹉螺⾝长可达11⽶,是站在⾷物链顶端的顶级掠⾷者。

不过这种体型巨⼤的奥陶纪霸主没有逃过灭绝的厄运。

图⽰:奥陶纪海洋中的霸主鹦鹉螺科学家认为导致这次灭绝的罪魁祸⾸是地球附近的超新星爆发产⽣的伽马射线暴正好击中了地球。

伽马射线摧毁了地球上的臭氧层,导致了海洋浮游⽣物⼤量死亡,⾷物链基础遭到摧毁,发⽣了⼤饥荒。

这种说法受到了受到了很⾼的认可度,同时也告诉了我们地球上的浮游⽣物对于地球⽣命的重要性。

它们是地球⽣物链中最基础也是最脆弱的⼀环。

图⽰:现在海洋中的鹦鹉螺第⼆次,泥盆纪⼤灭绝,发⽣在3.7亿年前,75%的海洋⽣物灭绝了。

这时海洋中的⽣物刚刚从上次⼤灭绝的阵痛中⾛出来,不幸⼜降临了。

导致这次⼤规模性灭绝的的凶⼿来⾃地球的内部——超级地幔柱喷发。

地球的内部充满了⾼温的岩浆。

这些岩浆在地壳下流淌着,终于有⼀天地壳承受不住来⾃地下的巨⼤压⼒,海底被撕开了。

3000亿⽴⽅⽶的岩浆从地下喷涌⽽出!喷发附近的海洋⽣物当即被烫死,海⽔遭到了严重污染。

海洋⽣物的厄运⼜来了。

这时的海洋⽣物趁着地球上这两次灾难的间隙已经发展到了脊椎动物——鱼类。

鱼类已经进化出了⾝长11⽶,体重超过4吨,咬合⼒有5吨的可怕怪物——邓⽒鱼。

简述进化过程中的五次物种大灭绝从地质数据中,可以看到在生命进化史中,地球上已发生了5次物种大灭绝。

这改变了进化历史,但也推动了新物种的诞生。

回顾大灭绝的五次进化里,使得今天的生物多样性有了巨大的变化。

第一次物种大灭绝发生于大约2500万年前,发生在泥盆纪末期,也就是“奥陶纪/志留纪界线”。

在这次灭绝中,多达96%的海洋动物以及70%以上的陆上动物灭绝。

受到的影响最严重的是海洋中的多孔虫、层状石虫这样的生物。

虽然灭绝了大量的动物,但也推动了一些新物种的出现,比如双壳虫类和节肢动物类。

第二次大灭绝发生在大约540万年前的早期志留纪,也被称作“灰岩灭绝”。

这次大灭绝影响了多种海洋生物,消灭了一些珊瑚和海藻,也大量歼灭了石栉虫。

有研究认为,此次灭绝的重灾区是在热带和暖温带的海洋里,冷带和暗冷带海洋的灭绝程度则不那么严重。

事件后,新的物种比如软体动物类和连体动物类开始出现,继续推动物种多样性的发展。

第三次大灭绝发生在大约230万年前的中三叠世,也被称为“印支灭绝”。

灭绝前,曾存在着大量的石头虾、海绵、海参和其他生物,但大约有50%的种类在灭绝中消失了,也包括一些在现代世界中发现的物种,比如海胆。

同时,许多新的物种以及新的类群也出现了,如鱿鱼类、死胡同,为日后的生物多样性提供了新的起点。

第四次物种大灭绝发生在大约200万年前的泥盆纪晚期,被称为“晚泥盆纪灭绝”。

这是进化历史上最大的物种大灭绝,大约有3/4的海洋动物和2/3的陆上动物灭绝了。

受这次灭绝影响最大的是软体动物和双壳虫,但同样也有一些新物种开始形成,比如节肢动物类和现代鲸鱼类。

最后一次物种大灭绝是大约6500万年前的白垩纪末期,也被称作“白垩纪/第三纪界线”。

它主要影响了恐龙,触角动物和蜥脚类等古老物种,以及海洋中的大部分软体动物。

但是,这次大灭绝也标志着继今人和现代哺乳动物的出现,大量的新物种也随之涌现,标志着进化史中的第五次大灭绝结束。

以上,就是进化历史中五次物种大灭绝的简述,它们也是当今生物多样性和生态系统发展的历史重要事件,但也反映出进化历史中的无常和不可预测性。

地球史上五次生物大灭绝work Information Technology Company.2020YEAR地球史上五次生物大灭绝2009年11月24日星期二 23:07对史前化石的统计发现,在长达5亿多年的显生宙里,平均每百万年有2至4个科级的生物消亡,这是属于正常的进化时期。

但在5个短暂时期,即奥陶纪末(约4.4 亿年前)、晚泥盆世(约3.75 亿年前)、二叠纪末(约2.5 亿年前)、晚三叠世(约2.08亿年前)和白垩纪末(6500万年前),每百万年的灭绝率高达10~20 个科。

当时,全球广泛的生物灭绝现象涉及大多数门类和生态环境(包括陆地、海洋),灭绝速率和灭绝量远远高于正常值,这就是生物的集群灭绝,或称生物大灭绝。

中生代白垩纪末的那次大灭绝事件最引人关注,因为称霸一时的恐龙就在那个时期彻底灭绝了。

但规模最大、影响最深远的大灭绝则是发生在二叠纪末的那次。

奥陶纪末大灭绝奥陶纪末大灭绝由前、后两幕组成,其间相隔约50 万~100万年。

第一幕是生活在温暖浅海或较深海域的许多生物都灭绝了,灭绝的属占当时属总数的60%~70%,灭绝种数更高达80%。

第二幕是那些在第一幕灭绝事件中幸存的较冷水域的生物又遭灭顶之灾。

科学家认为气候变化及其相关事件是造成这两幕生物灭绝的主要原因。

当时在南半球(冈瓦纳大陆及其边缘)发育着广阔的大陆冰盖,当冰盖形成并达到最高峰时,全球大气和海水温度大幅度急剧下降,处于高纬度海域的浅、冷、高密度海水向下及向赤道方向迁移,从而产生了富氧和富营养的冷深水流,海洋环境发生了强烈变化,大洋水体发生翻转。

冰盖形成还使全球海平面大幅度下降约50~100 米。

同时,海水的碳、氧稳定也发生显著游移,水圈和大气圈中二氧化碳含量降低,引起强烈的冰室效应,使大陆冰川继续扩大,这些事件的综合效应导致许多生活于温暖水域的生物灭绝。

在50 万~100 万年的冰期内,深海里几乎没有多少生物,它们主要生存于凉(冷)水域的浅海海底,繁盛的是与少量笔石、三叶虫相伴生存的赫南特贝腕足动物群。

5次物种大灭绝5次造山运动5次全球大海退时间为什么惊人相同5次物种大灭绝:奥陶纪末期4.4亿年前85%物种灭绝;泥盆纪末期3.65亿年前,海洋生物遭到重创;二叠纪末期2.5亿年前,两栖类、哺乳类爬行动物几乎全部灭绝;三叠纪末期2.05亿年前,76%的物种惨遭噩运,75%至80%的生物遭到灭亡;白垩纪末期6500万年前,恐龙时代在此终结,海洋中的菊石类也消失于这个时期。

5次物种大灭绝、5次造山运动、5次全球大海退的时间惊人的相同1、寒武纪以来的第一次造山运动是加里东运动。

《地球科学辞典》释文:“加里东运动泛指古生代志留纪与泥盆纪之间发生的地壳运动,属早古生代的主造山幕,欧洲普遍用于早古生代变形的名词,以苏格兰的加里东山而命名。

那里志留系及更早地层被强烈褶皱,与上泥盆系呈明显的不整合接触”。

志留纪始于 4.4亿年,这说明第一次造山运动的开始时间是4.4亿年前。

第一次全球大海退:志留系三分性质比较显著。

一般说来,早志留世到处形成海侵,中志留世海侵达到顶峰,晚志留世各地有不同程度的海退和陆地上升,表现了一个巨大的海侵旋回。

志留纪晚期,地壳运动强烈,古大西洋闭合,一些板块间发生碰撞,导致一些地槽褶皱升起,古地理面貌巨变,大陆面积显著扩大,生物界也发生了巨大的演变,这一切都标志着地壳历史发展到了转折时期。

晚志留世各地有不同程度的海退和陆地上升,志留纪始于4.4亿年,这说明全球第一次大海退的时间是4.4亿年,这和第一次造山运动、第1次物种大灭绝的时间相同2、寒武纪以来的第二次造山运动是海西运动。

《地球科学辞典》释文:“海西运动又称华力西运动,泛指晚古生代发生于欧洲的造山运动,其时限自泥盆纪初期至二叠纪末。

泥盆始于是4亿年前,“自泥盆纪初期”这说明海西运动始于3.65亿年前。

第二次全球大海退:泥盆纪始于4亿年前,是晚古生代的第一个纪,从距今4亿年前开始,延续了4000万年之久。

从泥盆纪开始,地球又开始发生了海西运动。

地球历史上的五次生物大灭绝自寒武纪生物大爆发以来,地球上的生命演化并非一帆风顺,其中出现了五次影响遍及全球的生物大灭绝事件。

第一次,在距今4.4亿年前的奥陶纪末期,是地球史上第三大的物种灭绝事件,约85%的物种灭亡。

古生物学家认为这次物种灭绝是由全球气候变冷造成的。

在大约4.4亿年前,现在的撒哈拉所在的陆地曾经位于南极,当陆地汇集在极点附近时,容易造成厚厚的积冰---奥陶纪正是这种情形。

大片的冰川使洋流和大气环流变冷,整个地球的温度下降了,冰川锁住了水,海平面也降低了,原先丰富的沿海生物圈被破坏了,导致了85%的物种灭绝。

第二次,在距今约3.65万年前的泥盆纪后期,历经两个高峰,中间间隔100万年,是地球史上第四大的物种灭绝事件,海洋生物遭到重创。

第三次,距今约2.5亿年前的二叠纪末期,估计地球上有96%的物种灭绝,其中90%的海洋生物和70%的陆地脊椎动物灭绝,是地球史上最大也是最严重的物种灭绝事件。

这次大灭绝使得占领海洋近3亿年的主要生物从此衰败并消失,让位于新生物种类,生态系统也获得了一次最彻底的更新,为恐龙类等爬行类动物的进化铺平了道路。

科学界普遍认为,这一大灭绝是地球历史从古生代向中生代转折的里程碑。

其他各次大灭绝所引起的海洋生物种类的下降幅度都不及其1/6,也没有使生物演化进程产生如此重大的转折。

科学家认为,在二叠纪曾经发生海平面下降和大陆漂移,这造成了最严重的物种大灭绝。

那时,所有的大陆聚集成了一个联合的古陆,富饶的海岸线急剧减少,大陆架也缩小了,生态系统受到了严重的破坏,很多物种的灭绝是因为失去了生存空间。

更严重的是,当浅层的大陆架暴露出来后,原先埋藏在海底的有机质被氧化,这个过程消耗了氧气,释放也二氧化碳。

大气中氧的含量有可能减少了这对生活在陆地上的动物非常不利。

随着气温升高。

海平面上升,又使许多陆地生物遭到灭顶之灾,海洋里也成了缺氧地带。

地层中大量沉积的富含有机质的页岩是这场灾难的证明。

地球上五次生物大灭绝自寒武纪生物大爆发以来,地球上的生命演化并非一帆风顺,其中出现了五次影响遍及全球的生物大灭绝事件。

(图片引自《生物大灭绝研究三十年》文献)奥陶纪早、中期,海洋广布、气候温暖,海洋无脊椎动物繁盛。

但到了奥陶纪晚期海洋生物迅速减少,形成了古生代第一次大规模的生物灭绝事件。

第一次生物大灭绝事件生物灭绝情况简表生物种类奥陶纪早期奥陶纪中期奥陶纪晚期生物灭绝情况腕足类200多属灭绝130多属,占60%鹦鹉螺177属灭绝155属,占87%三叶虫200种灭绝180种,占90%床板珊瑚日射珊瑚70属灭绝50属,占70%牙形刺100种灭绝80种,占80%海百合非常繁盛灭绝35科、70属笔石极为繁盛逐渐减少大量灭绝灭绝的原因有三种:1、气候变冷、海平面下降;2、陨石撞击;3、火山喷发的影响。

目前多数认为是气候变冷,导致全球海平面下降,使适于深水生活的笔石、头足、牙形刺和适于温暖气候的珊蝴、层孔虫、苔藓虫等大量灭绝。

腕足类虽得益于海水变浅,而形成最末期赫尔南贝动物群的大量腕足类;但随着志留纪气候变暖,形成大规模海侵,腕足类最终也大部分灭绝了。

直到早志留世气候回升、海侵开始,迅速出现生物复苏,除了躲过浩劫的属种得到迅速发展外,各个门类又都出现一批新的分子。

腕足类出现大量的石燕贝类、齿扭月贝类和五房贝类;珊瑚类迎来了大发展时期,以床板珊瑚以蜂巢珊瑚、链珊瑚为主,还有大量新的单体四射珊瑚等。

第二次大灭绝发生在晚泥盆世,这是5次大灭绝中唯一发生在次一级时间单位内。

随着志留纪末期发生的全球性加里东构造运动,使很多地方上升为陆地,导致海区大大缩小,加上当时气候比较温暖,所以各种珊瑚、腕足、层孔虫、苔藓虫、竹节石、介形类、牙形刺以及各种鱼类都得到空前发展,维管植物在陆地也很快传播,唯有笔石、三叶虫属种迅速减少。

有学者认为由于造山运动的影响,海平面变化频繁,缺氧事件常发生,或可能天体撞击等,故泥盆纪共发生过82次生物灭绝事件,其中较大的有3次:第一次在中泥盆世末,由于气温上升,海平面升增高,致使腕足类6个科、四射珊瑚16科灭绝,菊石类3个科大部分属种也灭绝,但却迎来了漂浮的牙形类、介形类等的大发展;第二次在距今3.65亿年的晚泥盆世早期和晚期之间,由于气温变冷,海平面下降,造成了喜温、成礁的四射珊瑚、层孔虫、海绵类全部灭绝,非造礁四射珊瑚类10多个科、腕足动物门无洞贝类、齿扭月贝类、五房贝类也相继灭绝,盛极一时的软体动物门竹节石纲也灭绝,这是泥盆纪最大的一次生物灭绝;第三次在距今3.55亿年的晚泥盆世末,盛行于晚泥盆世的腕足动物门的早期石燕类、菊石类海神石目全部灭绝、三叶虫几个目也全部消亡,鱼类的盾皮鱼纲和无颌鱼纲全部灭绝,浮游藻类植物也有大量物种灭绝。

细数地球历史上的五次(生物)物种大灭绝由地球生命起源至今,已知有史可查的生物大灭绝事件共有五次,每一次都将不同的物种种类推向顶峰,再推倒从来,恐龙在地球上长达数亿年的辉煌统治最终也在第五次物种大灭绝事件中毁与一旦,而我们人类的文明起源也不过数千年,数亿年,这是一个我们无法想象的时间,让我们再细数下这让人震惊的物种毁灭事件1、第一次物种大灭绝奥陶纪-志留纪灭绝事件:发生在大约4.50亿至4.40亿年前的奥陶纪晚期或奥陶纪与志留纪过渡时期。

地球上生物中有27%的科与57%的属灭绝。

直接原因是冈瓦纳大陆进入南极地区,影响全球环流变化,导致全球冷化进入安第斯-撒哈拉冰河时期,海平面大幅度下降。

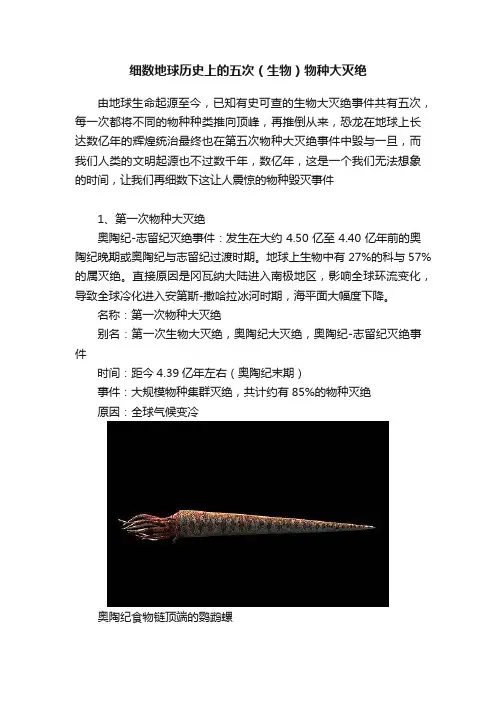

名称:第一次物种大灭绝别名:第一次生物大灭绝,奥陶纪大灭绝,奥陶纪-志留纪灭绝事件时间:距今4.39亿年左右(奥陶纪末期)事件:大规模物种集群灭绝,共计约有85%的物种灭绝原因:全球气候变冷奥陶纪食物链顶端的鹦鹉螺二、第二次物种大灭绝泥盆纪后期灭绝事件:发生在大约3.75亿至3.60亿年前的泥盆纪-石炭纪过渡时期。

主要是海洋生物的物种灭绝,陆地生物受影响不显著。

19%的科、50%的属灭绝。

这次大灭绝事件持续了近2000万年,期间有多次灭绝高峰期。

造礁生物消失,竹节石类、腕足动物的3个目、四射珊瑚10多个科灭亡,被称为凯勒瓦瑟尔事件,又称弗朗斯-法门事件。

由于灭绝事件持续时间很长,其根源很难辨识。

可能的生物学原因是在此前的泥盆纪陆生植物大量繁育,导致地球大气中氧含量的增加、二氧化碳的大幅减少,地球进入卡鲁冰河时期所致。

第二次物种大灭绝又称:泥盆纪大灭绝时间:距今3.65亿年前的泥盆纪后期。

事件:海洋生物遭受了灭顶之灾。

在距今约3.65亿年前的泥盆纪后期,历经两个高峰,中间间隔100万年,是地球史上第四大的物种灭绝事件,海洋生物遭到重创。

于此给两栖类的发展奠定了基础泥盆纪时期顶级捕食者恐鱼3、第三次物种大灭绝二叠纪-三叠纪灭绝事件:发生在大约2.51亿年前的二叠纪-三叠纪过渡时期。

夕 诚地球史上的五在古老的北美洲,曾经生活着一群古人类——克洛他们可以制作特别的工具来猎杀大型哺乳动物比如猛犸象。

所以,关于猛犸象的灭绝,一直可让人克洛维斯人几乎是与猛犸象同时灭绝2014年,科学家在北美洲、欧洲以及中东地区的地层一种只有陨石撞击地球时才会形成的特殊物于是得出结论:在1.29亿年前,地球遭遇了一次小行这次撞击事件导致地球气候急剧变化,从而造这其中就包括猛犸象和古人类克洛维猛犸象的灭绝只是地球史上众多生物灭绝事件的地球史上还发生过五次大规模的灭绝事件,分别发生在4.4亿年前的奥3.75亿年前的泥盆纪末期、2.5亿年前的二叠2.08亿年前的三叠纪—侏罗纪过第1次:4.4亿年前在奥陶纪时期,地球上浅海广布,气候十分适宜生海洋生物十分繁盛,比如三叶虫、腕足类、双腹足类、海百合、藻类等。

然而,到了大约4.46亿年至4.44亿年前,即奥陶纪这两百万年间地球上发生了第一次大规模的物种,所以,又被称作是“奥陶纪灭绝事件”。

这次,约85%的物种灭亡,约27%的科与57%的属灭从灭绝的数量上看,在五次大灭绝事件中排名第三关于生物灭绝的原因,古生物学家认为是由全球气当时的地球正经历安第斯—撒哈拉冰河大片的冰川使洋流和大气环流变冷,全球温度下冰川锁住了水,导致海平面下降,改变了生物的生存沿海生物圈被严重破坏了,最终导致大量物种灭值得庆幸的是,在这次生物大灭绝过后不久,进入地球生物又开始迅速复苏。

次生物大灭绝第2次:3.75亿年前在3.75亿年前至3.6亿年前,泥盆纪—石炭纪过渡时期间有多次灭这使海洋生物大量灭绝,而陆地生物受到的影从规模上看,约82%的海洋物种灭绝,当时浅海深海珊瑚也部分灭绝,此次事件关于此次灭绝事件的原因,有学者认为是一次与奥,即地球进入卡鲁冰河时还有人认为是陆生植物大量繁育,它们进化出发加速了陆地岩石土壤的大量的铁元素释放进入地表水,造成了水系的富从而导致了海底缺氧事件。

第3次:2.5亿年前在2.5亿年前的二叠纪—三叠纪过渡时期,地球上发总共约83%的属、大约96%的海洋生物的种、约70%的。

地球历史上的几次生物大灭绝奥陶纪-志留纪之交大灭绝时间:4.39亿年前原因:全球气候变化后果:约有100个科的生物灭绝晚泥盆纪弗拉斯期-法门期之交大灭绝时间:3.67亿年前原因:气候变冷,浅水中含氧量下降后果:70%物种消失,海洋中无脊椎动物损失惨重二叠纪-三叠纪之交大灭绝时间:2.5亿年前原因:气候变化或天体撞击?后果:物种数减少90%以上三叠纪-侏罗纪之交大灭绝时间:2.08亿年前原因:起因不详后果:灭绝程度相对较小,恐龙崛起白垩纪-第三纪之交大灭绝时间:6500万年前原因:小行星或彗星坠落地球后果:恐龙时代在此终结[1]生物灭绝又叫生物绝种。

它并不总是匀速的,逐渐进行的,经常会有大规模的集群灭绝,即生物大灭绝。

整科,整目甚至整纲的生物在可以很短的时间内彻底消失或仅有极少数残存下来。

在集群灭绝过程中,往往是整个分类单元中的所有物种,无论在生态系统中的地位如何,都逃不过这次劫难,而且还常常是很多不同的生物类群一起灭绝,却总有其它一些类群幸免于难,还有一些类群从此诞生或开始繁盛。

大规模的集群灭绝有一定的周期性,大约6200万年就会发生一次,但集群灭绝对动物的影响最大,而陆生植物的集群灭绝不象动物那样显著。

三叶虫在胸、尾脊进化出许多防御性针刺,以避免食肉动物的袭击或吞食。

珊瑚自中奥陶世开始大量出现,复体的珊瑚虽说还较原始,但已能够形成小型的礁体。

在奥陶纪晚期,约 4.8亿年前,首次出现了可靠的陆生脊椎动物--淡水无颚鱼;淡水植物据推测可能在奥陶纪也已经出现。

第一次物种大灭绝发生在4亿4千万年前的奥陶纪末期,由于当时地球气候变冷和海平面下降,生活在水体的各种不同无脊椎动物便荡然无存。

在距今4.4亿年前的奥陶纪末期,是地球史上第三大的物种灭绝事件,约85%的物种灭亡。

古生物学家认为这次物种灭绝是由全球气候变冷造成的。

在大约4.4亿年前,现在的撒哈拉所在的陆地曾经位于南极,当陆地汇集在极点附近时,容易造成厚厚的积冰---奥陶纪正是这种情形。

生物大灭绝展开全文生物大灭绝第一次生物大灭绝:第一次生物大灭绝又称奥陶纪大灭绝,距今4.5亿年前的奥陶纪末期,一场伽马射线暴击中地球引发全球变冷,生活在水里的各种生物便荡然无存,有大约60%的物种灭绝。

伽马射线暴事件:4.5亿年前,地球进入了奥陶纪晚期。

此时的地球与现在的有很大不同:泛大陆尚未形成,今天的南美洲、澳洲、南欧、非洲、印度以及南极洲形成了一块名为“冈瓦纳”的大陆,其它陆地则分裂成许多岛屿分布在世界各地。

奥陶纪是地球史上海侵最严重的时代,海平面比现在高出400米,现今三分之一的陆地都被浅海覆盖。

奥陶纪的陆地上没有任何动物,植物在那时根本没有出现。

所有动物都生活在海洋中。

那时的动物与现在的也有很大不同,脊椎动物只有数种,节肢动物的种类也不到现在的十分之一,海洋有一些鲜为人知的动物统治着。

这次灾难的罪魁祸首是伽马射线暴。

距离地球6000光年以外的地方,一颗中子星与黑洞由于不明原因相撞,产生数束伽马射线暴,其中一束不偏不倚击中了地球。

其实伽马射线击中地球的概率极小,小于亿分之一,这次地球真是很倒霉。

4.49亿年前的一天,一束来自6000光年以外的伽马射线穿透大气层,击中了地球。

射线击碎了气体分子,地球大气顿时变得四分五裂。

海洋中的动物只感觉到大地剧烈的晃动,并不知道灭顶之灾已经降临。

射线击毁了臭氧层,阳光中的紫外线直接穿透大气层,杀死了大量浮游生物,破坏了海洋食物链的基础,饥荒开始四处蔓延。

射线带来的辐射还杀死了大量珊瑚,破坏了海洋生物的栖息地。

灾难发生一年后,饥荒已经蔓延至全球,无论生物处于食物链顶端还是底端,都在饥饿中苦苦挣扎。

掠食者们需要杀死同类才能获得充足的食物。

灾难过后数十年,空气中形成了一种叫做二氧化氮的有毒气体。

二氧化氮遮天蔽日,遮住了大半的阳光。

地球失去了阳光的照射,气温开始迅速下降。

动物的卵无法在低温中正常发育,导致种群数量大幅下降。

由于阳光照射忽然下降,气候变得很不稳定。

地球历史曾发生过的五次生物大灭绝第一次生物大灭绝时间:距今4.4亿年前的奥陶纪末期。

事件:导致大约85%的物种灭绝。

第二次生物大灭绝时间:距今3.65亿年前的泥盆纪后期。

事件:海洋生物遭受了灭顶之灾。

第三次生物大灭绝时间:距今2.52亿年前的二叠纪末期。

事件:导致海洋95%以上和陆地75%以上的生物物种大灭绝。

第四次生物大灭绝时间:距今2亿年前的三叠纪晚期。

事件:爬行类动物遭遇重创。

第五次生物大灭绝时间:6500万年前后,白垩纪晚期。

事件:侏罗纪以来长期统治地球的恐龙灭绝了。

二叠纪末生物大灭绝的幕后黑手是谁?2.52亿年前的二叠纪末生物大灭绝,被公认为地球五次大灭绝中最惨重的一次。

究竟是什么导致了这次生物大灭绝?为什么海平面会下降?为什么二叠纪末的地球弥漫了一股臭味?这些臭味究竟来自哪里?谁是这起事件的幕后“黑手”?一直以来,科学家们都在寻找着答案。

猜想一天外来客“砸死”地球生物?从上世纪80年代开始,中科院南京古生物研究所就开始着手二叠纪末生物大灭绝的研究,带头领导这个项目的负责人是已故古生物专家金玉玕,接着好几位研究人员也相继加入。

南京古生物研究所的曹长群研究员告诉记者,通过对浙江长兴煤山等全球很多处二叠纪化石和地层的研究,金玉玕等最终推断出二叠纪末生物大灭绝是由两幕组成,一次发生在大约2.6亿年前,被称为前乐平世灭绝事件,这次生物灭绝事件与我们国家著名的峨眉山玄武岩喷发在时间上基本相同;另一次发生在二叠纪最末期(大约2.52亿年前),这次事件灭绝速度快,影响的范围涉及全球几乎所有的化石门类,持续的时间短,估计在30万年内,这在地质年代上可以说是非常短暂的时期了。

而二叠纪末生物大灭绝的原因,长期以来一直是一个争论的热点。

2000年,金玉玕等人在《科学》上发表了论文,认为是瞬间事件导致了生物的灭绝,因为二叠纪末期发生的生物灭绝速度太快了。

所以有美、日等科学家推断2.52亿年前有一颗小行星或者彗星猛烈地撞击了地球,其威力巨大,造成的强烈震波迅速席卷全球,瞬间杀死了上千平方公里内的所有生物。

地球生命沉浮史历史上五大灭绝事件地球曾经爆发过5次大灭绝,每一次都会摧毁至少一半以上的生命。

这让人类一直活在末日恐惧中,尽管2012已经远去,生活依然继续。

但是,生物学家却称地球正在面临一次新的灭绝事件。

让我们一起回到远古时期,追寻地球生命兴衰史。

46亿年前一个充满岩浆的炽热星球经过一亿年时间冷却,变成拥有海洋、陆地、大气的星球。

41亿年到38亿年内地球受到小行星持续撞击,36亿年才诞生最早生命菌类和藻类。

十几亿年前,没头尾、四肢、嘴巴、消化器官的最早动物诞生,它们更像植物。

直到5.4亿年前,地球才迎来了“寒武纪(5.43——4.9亿年前)生命大爆炸”。

短短几百万年间,大量多细胞生物突然诞生,海洋无脊椎、腕足、古杯、棘皮和腹足动物开始演化,给沉寂地球增添了活力。

这个时期因为它最繁盛的动物三叶虫也被称为“三叶虫时代”。

到4.9亿年地球进入奥陶纪(4.9——4.38亿年前),在5000万年内,地球出现了原始脊椎动物异甲鱼类——星甲鱼和显褶鱼。

海生无脊椎动物笔石、三叶虫、鹦鹉螺类和腕足类空前发展,珊瑚开始出现。

但4.4亿年前的奥陶纪晚期,约3千米厚的冰层覆盖了非洲北部和中部地球,以及南美洲的部分地区,这导致洋流和大气环流变冷,整个地球进入大冰期,85%的物种灭绝。

这是地球第一次大的灭绝事件。

4.38亿年前志留纪(4.38——4.1亿年前)开始,南极冰盖消融,低等维管束植物开始登上陆地,裸蕨类和石松类是目前已知最早的陆生植物。

到4.1亿年前,昆虫和蛛形类节肢动物出现,大海中也增加了有颌骨的鱼类--棘鱼类,三叶虫衰退,板足鲎类成为海洋最大的动物。

到泥盆纪(4.1——3.54亿年前),温带气候使得陆地和海洋的生物更加繁荣。

这是“鱼类时代”,海洋被脊椎动物中鱼类,包括甲胄鱼、盾皮鱼、总鳍鱼等占领,蕨类和原始裸子植物出现。

但到3.65亿年前泥盆纪晚期,气候再次冰冷,海洋生物再次面临巨创,这是地球第二次大灭绝事件。