钧瓷鉴赏的基本常识

- 格式:pptx

- 大小:84.91 KB

- 文档页数:12

钧窑瓷器鉴别方法:从古至今的图文鉴定本文根据《钧瓷发展编年史》,集中讲述唐代钧窑瓷器、宋代钧窑瓷器、元代钧窑瓷器、清末钧窑瓷器、七八十年代新工艺钧瓷、到现代钧瓷的特点,通过钧窑瓷器的不同时期的钧瓷特点来鉴别钧瓷。

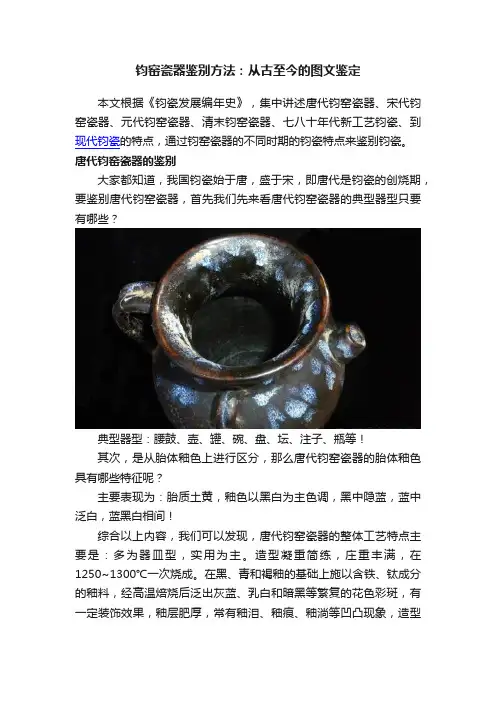

唐代钧窑瓷器的鉴别大家都知道,我国钧瓷始于唐,盛于宋,即唐代是钧瓷的创烧期,要鉴别唐代钧窑瓷器,首先我们先来看唐代钧窑瓷器的典型器型只要有哪些?典型器型:腰鼓、壶、罐、碗、盘、坛、注子、瓶等!其次,是从胎体釉色上进行区分,那么唐代钧窑瓷器的胎体釉色具有哪些特征呢?主要表现为:胎质土黄,釉色以黑白为主色调,黑中隐蓝,蓝中泛白,蓝黑白相间!综合以上内容,我们可以发现,唐代钧窑瓷器的整体工艺特点主要是:多为器皿型,实用为主。

造型凝重简练,庄重丰满,在1250~1300℃一次烧成。

在黑、青和褐釉的基础上施以含铁、钛成分的釉料,经高温焙烧后泛出灰蓝、乳白和暗黑等繁复的花色彩斑,有一定装饰效果,釉层肥厚,常有釉泪、釉痕、釉淌等凹凸现象,造型丰润圆满,浑实庄重,凸显恢弘和庄严。

宋代钧窑瓷器的鉴别在我国宋朝时期,钧瓷的发展达到顶峰,集中在宋哲宗(1086-1100年)与宋徽宗(1101-1125年)时期,此时期的钧瓷称为“宋钧”。

宋哲宗时期的钧窑瓷器典型器型主要有:盘,碗,炉,盒,洗,盆,壶等日用瓷。

从胎体釉色上,主要有以下特点:胎体呈现:白褐、灰白、灰褐色;釉色呈现:天青,天蓝,月白,色泽匀净淡雅。

整体工艺特点:在花瓷的基础上初步掌握了铜红釉的窑变机理,钧瓷生产有了一定规模,民窑不断涌现,艺人开始崭露头角。

釉层较厚,釉质莹润,层次感强,釉质较细,呈乳浊状。

宋徽宗时期的钧窑瓷器典型器型主要有:花盆,盒奁,鼓钉洗,出戟尊等陈列瓷。

在胎体釉色上发展较大,窑变色彩更加丰富,主要有:红、蓝、青三大类十余种窑变色彩。

整体工艺特点:器施满釉,刻有汉文数号一至十,由大至小。

釉色光亮莹润,葱青肥厚,胎质坚固,端庄规整,工艺规范,制作精细。

钧窑瓷器要如何鉴定真假(开篇)钧窑创始於唐代,历经宋、金至元代,胎质细腻,釉色华丽夺目、种类之多不胜枚举;颜色万紫千红,粉彩异呈。

器型以碗盘为多,但以花盆蕞为出色。

特点:钧瓷釉采用氧化铜为着色剂,在还原气氛中烧成铜红釉。

钧窑釉色大体上分蓝、红两类、具体的可呈现月白、天青、天蓝、葱翠青、玫瑰紫、海棠红、胭脂红、茄色紫、丁香紫、火焰红等。

其中,蓝色也不同于一般的青瓷,是各种浓淡不一的蓝色乳光釉。

蓝色较淡的称天青,较深的称为天蓝,比天青更淡的称为月白,都具有莹光一般幽雅的蓝色光泽,呈现乳浊而不透明的效果。

釉色分两种,一曰细平釉,一曰橘皮釉。

以烧制色釉“窑变”为其特色。

由于釉色的相互交融而产生的无数颜色不一、形状各异的窑变,是构成钧瓷区别于其它青瓷的另一个特色。

钧釉中的紫色引人注目。

它是红釉与蓝釉互相融合的结果。

刘子芬在《竹园陶说》中说“钧窑器一枚,价值万金┅┅宋时紫色如熟透之葡萄,浓丽无比,紫定、紫钧,其器皆纯色。

”钧釉另一重要特征是蚯蚓走泥纹(即在釉中呈现一条条逶迤延伸、长短不一、自上而下的釉痕,如同蚯蚓在泥土中游走),其产生的原因是由于钧窑瓷胎在上釉前先经素烧,上釉又特别厚,釉层在干燥时或烧成初期发生干裂,后来在高温阶段又被粘度较低的釉流入空隙所造成。

这种现象在民窑中不多见。

钧窑发展的几个阶段钧窑主要指位于禹州市北关的宋代钧官窑以及位于神垕镇一带的民窑钧瓷。

钧瓷自产生至今,历经千载,几经兴衰。

据考古者对古钧窑的发掘考证及文献记载,钧窑有四个不同的发展时期。

第一期:宋代初期(960—1100年),钧瓷的生产大部分在神垕一带,釉色以天青、天蓝为主,有少量的月白色以及带紫红斑色的。

造型多以民间生活使用器皿为主;如:鸡心碗、鸡心罐、鸡心盘、三足炉、折边盘、小罗汉碗等,多为满足釉,露胎处呈芝麻酱色,做工比较规整,并且有一些产品有支钉烧痕,特别是有些产品与后来的“官窑”烧造的产品接近。

第二期:宋中后期间(1101—1126年),此时期为钧窑的鼎盛阶段;釉色以玫瑰紫、海棠红、天蓝、月白等为主、施釉多为里蓝外红,器型大部分以花盆、盆奁、鼓钉洗、出戟尊、花瓶等陈设瓷为主。

金代钧瓷的特征鉴别钧瓷啊,那可是瓷器里的宝贝。

我对这金代的钧瓷研究了好些年,今天就跟您唠唠这金代钧瓷的特征鉴别。

咱先从胎质说起。

金代钧瓷的胎质那是相当有特点的。

您要是拿在手里,就感觉它不像有些瓷器的胎那么细腻得过头,也不是粗糙得让人嫌弃。

它有点像那种很实在的人,朴实又透着一种坚韧。

金代钧瓷的胎质往往比较粗糙,颗粒感比较明显。

我有个朋友啊,他刚开始接触钧瓷的时候,以为越细腻越好呢。

当他看到金代钧瓷的胎,还不屑地说:“这啥呀,这么糙。

”我就跟他说:“嘿,你可别小瞧这粗糙,这就是金代钧瓷的独特之处啊!”您看,这胎质就像是钧瓷的骨架,虽然粗糙,却撑起了钧瓷独特的韵味。

而且啊,金代钧瓷的胎色多数是灰褐色或者是土黄色,就像大地的颜色,很接地气儿。

再来说说这釉色。

哎呀,这金代钧瓷的釉色那可真是绝了。

它的釉层一般比较厚,厚得就像给瓷器穿上了一件厚厚的棉袄,特别实在。

釉色呢,以天青、天蓝为主色调,但是啊,又不是那种纯粹的单一颜色。

它就像一幅天然的水墨画,色彩交融变幻。

有时候在蓝色的釉色里还会夹杂着紫色的斑块,就像是天空中突然出现的神秘云霞。

我曾经和一位老收藏家一起看一件金代钧瓷,他就感叹:“你看这釉色,像不像神仙打翻了调色盘?”我当时就一个劲儿地点头。

这釉色的美啊,不是那种规规矩矩的美,而是充满了自然的野趣和灵动。

而且啊,金代钧瓷的釉面还有一个特点,就是有“蚯蚓走泥纹”。

这纹路就像蚯蚓在泥地里爬行过的痕迹,弯弯曲曲的,很是奇特。

有人说这纹路就像岁月在瓷器上留下的脚印,每一道都充满了故事。

造型方面呢,金代钧瓷也有自己的风格。

它不像有些瓷器那么追求极致的精巧和复杂。

它的造型大多比较规整、大气。

就拿金代钧瓷的碗来说吧,它的碗口一般比较圆润,碗壁的线条简洁流畅,就像一个身材匀称的人站在那里,看着就舒服。

我记得有一次在一个古玩市场,有个摊主拿着一个他号称是金代钧瓷的瓶子在那叫卖。

我看了一眼就说:“你这瓶子造型都不对啊,金代钧瓷哪有这么扭扭捏捏的线条。

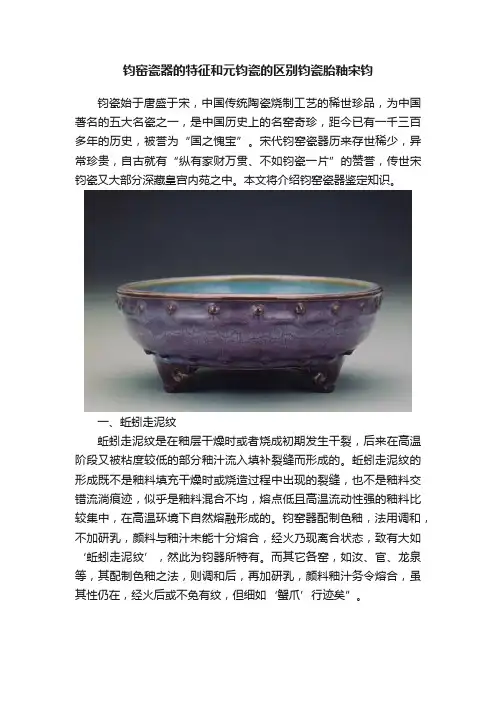

钧窑瓷器的特征和元钧瓷的区别钧瓷胎釉宋钧钧瓷始于唐盛于宋,中国传统陶瓷烧制工艺的稀世珍品,为中国著名的五大名瓷之一,是中国历史上的名窑奇珍,距今已有一千三百多年的历史,被誉为“国之愧宝”。

宋代钧窑瓷器历来存世稀少,异常珍贵,自古就有“纵有家财万贯、不如钧瓷一片”的赞誉,传世宋钧瓷又大部分深藏皇宫内苑之中。

本文将介绍钧窑瓷器鉴定知识。

一、蚯蚓走泥纹蚯蚓走泥纹是在釉层干燥时或者烧成初期发生干裂,后来在高温阶段又被粘度较低的部分釉汁流入填补裂缝而形成的。

蚯蚓走泥纹的形成既不是釉料填充干燥时或烧造过程中出现的裂缝,也不是釉料交错流淌痕迹,似乎是釉料混合不均,熔点低且高温流动性强的釉料比较集中,在高温环境下自然熔融形成的。

钧窑器配制色釉,法用调和,不加研乳,颜料与釉汁未能十分熔合,经火乃现离合状态,致有大如‘蚯蚓走泥纹’,然此为钧器所特有。

而其它各窑,如汝、官、龙泉等,其配制色釉之法,则调和后,再加研乳,颜料釉汁务令熔合,虽其性仍在,经火后或不免有纹,但细如‘蟹爪’行迹矣”。

二、棕房式孔洞宋钧瓷的“棕房”孔众说不一。

有的呼其为“针孔”、“针眼”,有的叫做“橘眼”,有的称其为“猪毛孔”。

宋钧瓷的釉表小孔虽然很少,但小孔的内部空间较大,不是直上直下的“针孔”、“针眼”或“猪毛孔”,将其称为“棕房”更为形象确切。

在50倍放大镜下仔细观察其釉面小孔表明,孔内径向长度可达孔口直径的4—6倍,较大的“棕房”孔洞可以从洞口直接观察到胎体。

同时,在釉面小孔四周分布有疏松的褐色颗粒杂质。

釉层中气泡的数量和大小不同,单色乳光釉中气泡多,但尺寸小,直径一般在0.05—0.1毫米之间。

对釉层横断面的显微镜观察表明,绝大多数气泡似乎是在坯釉界面上产生的。

气泡形成的初期数量多而尺寸小,直径一般在0.02—0.06毫米之间,这些小气泡随后逐渐合并成较大的气泡向表面移动,其中一部分从表面溢出,在釉面上留下约0.5—0.8毫米的‘针孔’。

宋元钧窑瓷辨识原标题:宋元钧窑瓷辨识[钧窑,是青瓷系中的一个特殊品种,也属宋代五大名窑之列。

窑址在河南禹县,该地古称“钧州”,因此而得名。

钧窑采用含铜的蓝色乳浊釉为釉料,烧制的瓷品以其釉色的色彩斑烂夺目闻名于世,尤其它的窑变彩釉更是魅力无穷,深得宫廷和社会各阶层的人士所喜爱。

从北宋时开始创烧,到北宋晚期发展至鼎盛。

钧窑有官窑和民窑之分,有名的民窑为刘家门窑,官窑以八卦洞窑和钧台窑两处烧造的产品最为有名,大量产品专为宫廷烧造。

到南宋,该窑以禹县为中心已发展成为当时北方最大的瓷窑系之一。

其实,钧窑的窑变瓷釉工艺,在唐代时就已有了,所以,唐代在禹州烧造的花釉瓷,可以视为是宋钧的渊源。

宋王朝南迁以后,钧窑经过短暂的沉寂之后,于金元时期又曾再度得到复兴。

只是自元代以后,开始走下坡路了,至元末就逐渐停止了生产。

元代生产的钧瓷,无论胎釉,还是造型工艺,均大不如宋时,变得非常粗糙。

这种明显的变化和退步,倒是有利于现下鉴识时对于宋元钧瓷的区分。

从胎釉的角度看,宋钧瓷的制作十分讲究质量,所制的瓷胎器形规整,胎质比较紧密、精细,少有杂质和空隙,胎色呈灰白色或灰褐色。

与同期其他瓷窑的瓷胎胎骨相比,钧窑瓷胎骨要略显厚重一些,但由于其胎质致密,烧造的瓷化程度较高,叩之声音较为清脆。

宋钧的釉色以天青色为主,这种青色常偏向于蓝,因此,有时也称为天蓝色。

此外,尚有月白、蓝灰等色。

官窑器因运用铜红釉的“窑变”工艺技术,色彩更为斑烂夺目、变化万千。

宋钧釉质比较坚密,施釉又厚,因此,器物上釉层显得很肥厚滋润。

又因釉厚而造成釉质下沉,这样器物下部的釉就显得更厚。

民窑器较之官窑器施釉略薄,但由于制作精细,修坯严格,施釉厚薄得当,胎釉结合较好,所以,宋钧一般很少出现流釉、粘足和釉层剥落等的现象。

宋钧施釉时由于坯胎的干燥不当,使釉层产生弯曲的裂痕和缩釉,而在高温烧造时,釉质的流动中,又使之弥合,从而在釉面上形成状如蚯蚓走泥般的弯曲纹痕,俗称“蚯蚓走泥纹”。

钧窑的鉴定基本点临汝窑窑址共发现八处,其中:宋代三处,元代五处。

宋代三处窑址分布在大峪店区的有东沟及陈家庄。

东沟窑所烧的青瓷既具有汝窑特征,又具有钧窑特色,可以看出两窑的影响。

东沟窑的扳沿洗,具有典型宋钧窑的特征。

洗底轮旋有凹入的浅圆窝,在天蓝釉地里带几块玫瑰紫色斑点。

明代景德镇官窑仿钧瓷主要在宣德年间。

传世品有炉、盘、碗。

炉胎骨厚重,器内施白釉,外壁挂玫瑰紫色釉。

碗均为浅式,口外撇,里外施紫红色釉,底部无釉,修胎留有旋纹,圈足平削。

盘,敞口,圈足,内外施玫瑰紫色釉,外底无釉,釉面泛橘皮纹。

明代仿品只注重釉色,造型为明代官窑瓷器典型样式。

万事都有前因后果,准确来讲把鲁山花釉当做钧瓷的前身是不准确的,有人将宋代钧窑的历史提早到唐代而且名之为“唐钧”,认为它就是“钧窑天青釉与紫红斑釉瓷器的前身”。

这是不准确的,但是说钧窑收到了鲁山花釉的启发当然是很有道理的。

宋代钧瓷一般色泽沉稳,窑变自然,胎土细腻,釉面流动感均匀,釉面开片较少,气泡少,棕眼很少或无棕眼,施釉到底足且足心施釉。

初期钧窑主要生产小物件,器物的胎色较浅淡即通常所说的“香灰胎”,胎质较细腻坚致,器物釉层较薄,釉流动性不强,釉色淡雅匀净,部分器物布满小块的开片,总体上十分雅致。

古钧瓷精品难觅。

钧瓷在宋代为御用珍品,严禁民间使用,原本产量就较少,流传下来的官窑钧瓷后又经战乱流离,存世量更加稀少。

在一级市场中,能见到的古钧窑瓷器可谓凤毛麟角,外加古钧瓷的实用器较多,完整保留下来的就更加地少之又少。

许多古玩城店主都表示,宋代钧窑的残器都可以卖到几万元人民币,完整器的价格就不言而喻了。

目前市面上的古钧瓷类瓷器主要是地位相对较低的清仿钧窑变釉和炉钧釉,由此,便会形成价格不高、成交量少的“冷”局面。

钧窑,即钧台窑,是在柴窑和鲁山花瓷的风格基础上综合而成的一种独特风格,受道家思想深刻影响,在宋徽宗时期达到高峰,其工艺技术发挥到极致。

无论是呈色和各种纹理的表现,做到窑变可控随心所欲的表现技术,至今无人能仿造。

【瓷器赏析】钧窑瓷器的鉴别方法与收藏价值钧窑在河南省禹县,为宋代五大名窑之一,以钧瓷著称于世,传世不多,评价甚高,民间历来有“纵有家产万贯,不如钧瓷一件”的说法。

它属北方青瓷系统。

创始于唐,兴盛于北宋晚期,其黄金时代大约在北宋末年宋徽宗时期(即1101~1125年),以后历代都有仿造。

它以釉具五色,艳丽绝伦而独树一帜。

下面我们就来说说钧窑瓷器的鉴别方法与收藏价值。

金代钧窑盂一、钧窑瓷器的鉴别方法1、制作工艺鉴别法钧窑瓷器从初创伊始的“唐钧”,历经宋、金、元,直至民国时期的仿钧都采用的是手拉坯工艺。

这种工艺特征是器物的底部较厚,然后向上逐渐趋薄,器物的口沿处胎体薄。

在器物的圈足露釉处还可以看到细密的旋纹,器壁薄釉处有轮指痕。

现代仿钧瓷器有些是批量生产,它采用某种材料作成模具,然后用“注浆法”灌注成型。

这种方法做出来的瓷器胎壁厚薄均匀,份量较轻,更有粗制滥造者,由于修坯不精细,在器物的两侧可以触摸到模具的接缝痕,这是作伪者拙劣的一种作法,聪明一些的则在器物的内部,如瓶类的瓶体内,人们不易察觉的部位,人为地粘些其它物质如水泥以达到古钧瓷厚重的感觉。

或者在“注浆法”成型的器物内壁故意做出轮指痕,但仔细观察就可以看出与真正“手拉坯”均匀的指痕不同,仿造出的轮指痕不仅粗糙,而且每一圈与每一圈的轮指痕分布极不均匀。

金代钧窑菊瓣盘2、釉色和釉质鉴别法宋代钧窑瓷器的天青、天蓝、月白釉,匀净莹润,乳光内含,虽然距今已有近千年的历史,但由于中原地区地下水含量较少,土壤中的含碱量适中,所以无论是墓葬,还是窑藏出土的钧瓷,都很少有大块土锈粘结的现象,其釉质往往产生出类拔萃的钧瓷,令人赏心悦目。

现代仿钧器不管是仿宋钧的造型,还是仿金、元时期的钧瓷的特征,其釉色多为天蓝,很少有天青、月白釉。

而且为了达到与出土钧瓷相近的釉质,刻意伪造土锈或作去浮光的处理,但其效果适得其反,给人的感觉是釉色发乌,不自然,看上去极不舒服。

概括之:钧瓷真品釉面上的块状窑变斑为紫红色;仿品的窑变斑不是偏浅就是过深。

五⼤名窑:钧窑瓷器鉴赏故宫博物院,河南省⽂物考古研究院内蒙古博物院开封市博物馆天津博物馆。

钧窑是宋、⾦、元时期北⽅地区规模庞⼤的重要窑场之⼀,其遗址位于今河南省禹州市境内,最著名的窑场位于禹州旧城北门内的钧台与⼋卦洞附近。

传说钧台是⼤禹传位予其⼦的地⽅,故⼀般认为钧窑得名于钧台。

钧窑瓷器素以瑰丽的釉⾊⽽著称于世,特别是所创以氧化铜为着⾊剂、在还原⽓氛中烧成的铜红窑变釉,更使其名声⼤振。

这种釉⾃然天成、变化万千、异彩纷呈,按变化的程度及⾊彩不同被赋以玫瑰紫、茄花紫、丁⾹紫、海棠红等美誉。

⾦、元时期,河南、河北、⼭西、浙江的许多窑场都曾烧造钧釉器物,形成庞⼤的钧窑体系。

明、清时期,江西景德镇、江苏宜兴、⼴东⽯湾等地也都曾烧造仿钧釉瓷器。

由此可见钧窑影响之⼤。

本展览以展⽰故宫博物院所藏钧窑及仿钧窑(釉)瓷器为主,辅以禹州市钧台窑址历年考古发现所得标本及兄弟博物馆所藏具有代表性的钧窑完整器,⼒求较为全⾯反映传世和出⼟钧窑瓷器的风貌,供观众朋友们研究、欣赏。

钧窑是宋、⾦、元时期北⽅地区规模庞⼤的重要窑场之⼀,其遗址位于今河南省禹州市境内。

话说,“纵有家产万贯,不如钧瓷⼀⽚”。

钧窑是宋代“五⼤名窑”之⼀,素以古朴的造型、瑰丽的釉⾊著称于世。

除了常见的天蓝釉之外,最为世所珍的是铜红窑变釉,按变化的程度及⾊彩不同被赋予玫瑰紫、茄花紫、丁⾹紫、海棠红等美誉。

本次展览,特别展出了玫瑰紫釉长⽅四⾜花盆、天蓝釉双⽿三⾜⾹炉等不同釉⾊的藏品,让观众⼀饱眼福。

为便于观众观赏,展览按“民钧——器⽫类钧瓷”、“官钧——陈设类钧瓷”、“仿钧——钧瓷仿制品”三个单元予以展⽰,全⽅位反映历史上钧窑瓷器所取得的⾼度艺术成就,及钧窑名列宋代“五⼤名窑”的原因。

第⼀部分:“民钧”器⽫类钧瓷(上) 乳光幽兰宋、⾦、元时期钧窑产量最⼤的是碗、盘、洗、罐、瓶、炉、枕等⽣活⽤品,釉⾊以带乳光的天蓝居多,部分饰有红或紫红⾊斑块,少见通体玫瑰紫和海棠红器物。

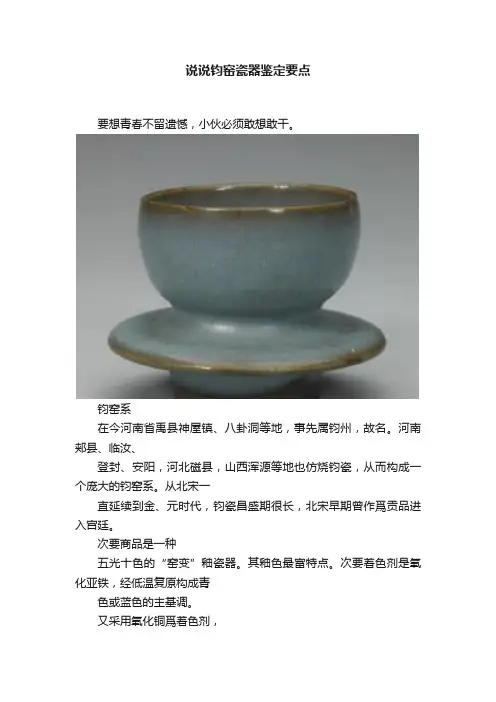

说说钧窑瓷器鉴定要点要想青春不留遗憾,小伙必须敢想敢干。

钧窑系在今河南省禹县神屋镇、八卦洞等地,事先属钧州,故名。

河南郏县、临汝、登封、安阳,河北磁县,山西浑源等地也仿烧钧瓷,从而构成一个庞大的钧窑系。

从北宋一直延续到金、元时代,钧瓷昌盛期很长,北宋早期曾作爲贡品进入宫廷。

次要商品是一种五光十色的“窑变”釉瓷器。

其釉色最富特点。

次要着色剂是氧化亚铁,经低温复原构成青色或蓝色的主基调。

又采用氧化铜爲着色剂,经低温复原形成白色的窑变釉。

由于施釉较厚,在烧制进程中釉水熔融活动,红蓝等色交相辉映,构成千变万化的艳丽颜色。

釉色有天青、天蓝、月白、海棠红及玫瑰紫等,非常丰厚。

釉面上常带有密密层层的“棕眼”(斑点),出现出独有的艳丽精巧,构成钧瓷的十分突出的特征。

此外,釉在熔融形态下活动,釉面上会发生一种弯曲的细条纹,好像蚯蚓在泥中爬过的痕迹,故称“蚯蚓走泥纹”。

钧瓷的造型表现爲激烈的仿古意味,特别是仿商周青铜器,在模拟中有创新,既古拙庸俗,又有时代风格。

钧瓷中最具代表性、最爲珍贵的,是北宋早期爲宫廷烧制的摆设瓷,如出戟尊等元至明初钧窑玫瑰紫釉出戟尊一、均瓷特征:润:釉质有玉的温润感、光泽柔和,不同于普通瓷釉贼亮的浮光,而是一种乳光,这种乳光使钧釉的光泽如玛瑙普通,似玉非玉胜似玉,有一种温润优雅的质地美感。

活:釉面有动感,不死板。

罕见到流过足的钧瓷釉面特别美丽,就是釉面比拟活的缘由。

钧瓷只要釉面活才干表现出比拟好的艺术效果。

其口沿、凸棱、炫纹、乳钉之处釉面脱口、出筋,发生虚与实的比照变化的美感,都与釉活有密不可分的关系。

纯:釉质纯洁的窑变单色釉,如天蓝、天青、月白、豆绿等,色纯而不杂。

釉具有前述厚,润活的特点,釉面往往有开片纹路,欣赏起来有纯洁的美感。

变:釉面颜色变化丰厚,五彩浸透。

一件瓷器釉面上同时呈现多种复杂的颜色,很难用言语来描述,可谓紫中藏青、青中透红、红中寓白、白里泛蓝、蓝中有绿,各种颜色交错在一同,变化万千。

中国古代陶艺鉴赏——钧瓷中国是瓷器的故乡,瓷器的发明是中国人对世界文明做出的伟大贡献,在英文中“瓷器”(china)一词已成为中国的代名词。

唐代是我国制瓷历史上发展的兴盛时期之一。

钧瓷的创烧是和唐代的黑花瓷的烧制与发展密切相关的。

在鲁山的段店,禹县神镇的下白峪、郏县黄道窑址中捡到的拍鼓、葫芦瓶、花边盘、执壶、小口瓶等黑花釉瓷残片上可以看出:黑花釉瓷是在黑釉、黄褐釉、黑蓝釉或者茶叶沫釉上饰以天兰或月白彩斑,有些排列规则,有的则在器型上随意加上几点。

即在黑釉上漂浮着蓝斑或灰白色斑纹,斑纹随着黑釉的流动变化莫测,呈现出“窑变”一样引人入胜的艺术魅力,后世称之为“唐钧”,这种斑彩对钧瓷铜红釉红紫相映的窑变有一定影响。

在禹州市博物馆珍藏的多件唐代壶、碗、瓶等器物上的斑彩同神西山下白峪出土的器物上的斑彩一样,其中多是常庄乡老官崖村龙佛寺水库出土,这些蓝斑彩应该说是钧瓷的前身。

由此可以说明钧瓷在唐代时是处于初级阶段,而到北宋则已昌盛发展。

《钧州志》有“钧器始贡于五代,后汉。

北汉高帝……”的记载。

一般史有:“……后崇子录钧与契丹进贡器于禹州名钧窑,色蓝为上物故名也”。

上述下白峪、赵家门、老官崖村蓝斑彩唐钧的发现和北宋以前五代后汉,北汉皇室,将钧瓷作贡品献宝表明,钧瓷就已闻名于世了,所以钧瓷应始于唐而盛于宋。

唐代花瓷的出现,为钧瓷的发展奠定了基础。

经过晚唐和五代十国的发展,陶瓷的制作有了一定的提高。

在宋代初期,钧瓷处于单色窑变分相釉,多以天蓝、天青、月白及少量带红斑纹为主。

特别是到了北宋,随着社会的发展,各项科技水平的飞速发展,我国的制瓷工艺技术也得到了进一步的发展,钧瓷工匠在早期钧釉的基础上,吸收唐花瓷的装饰手法,经过长时间的反复试验,终于成功的烧制出鲜艳夺目的钧瓷铜红釉。

钧瓷铜红釉的问世,是我国高温色釉的一个新突破,历代陶瓷专家都给予高度的评价。

《中国陶瓷史》称“宋代钧窑创用铜的氧化物作为着色剂,在还原气氛下烧制成铜红釉,为我国陶瓷工艺,陶瓷美学开辟了一个新的世界”。

钧窑的基本介绍钧窑是中国汉族传统制瓷工艺的珍品,为宋元时期北方瓷窑,为宋五大名窑之一。

以下是店铺为你精心整理的钧窑的基本介绍,希望你喜欢。

钧窑的简介中国宋元时期北方瓷窑。

在钧州境内(今河南禹县),故名。

为宋代五大名窑之一。

亦称“均窑”、“钧州窑”。

创烧于唐代,兴盛于北宋,经历宋金至元代。

以后历代都有仿造。

境内有窑地近一百处,以小白峪历史最早,唐代已烧黑釉带斑点器物,时称“花瓷”,对宋代紫红斑点装饰有直接影响。

宋代首创釉中加入适当铜金属,烧成玫瑰紫、海棠红等紫红色釉,美如晚霞。

北宋后期,专为宫廷烧制供养植奇花异草用的各式花盆与盆托;钧台窑是宋代众多钧窑中最具代表性之一,窑址发掘出土数以千计供宫廷陈设用的这类瓷器,器物底部各刻一个从一到十的数目字,数字越小,器物尺寸越大。

绝大多数窑均烧窑器物,天蓝、月白釉较多。

一部分窑址还发现烧磁州窑白地黑花、三彩、红绿彩等品种,其中以扒村窑质量最好。

钧窑[1],传世不多,评价甚高。

河南省禹县,古代称为钧台,明代称钧州。

钧窑胎质细腻,釉色华丽夺目、种类之多不胜枚举;有玫瑰紫、海棠红、茄子紫、天蓝、胭脂、朱砂、火红,还有窑变。

器型以碗盘为多,但以花盆最为出色。

器物底部刻有一到十的号数,相传一、三、五、单数为红色,二、四、六复数为青色,但也有人说是数字越小器型越大,只是窑工为方便辨认而作的记号罢了。

钧窑的标准根据唐人祥编著整理的世界茶经中有记载的近代史上钧窑产品和图片钧窑瓷器历来被人们称之为“国之瑰宝”,在宋代五大名窑中以“釉具五色,艳丽绝伦”而独树一帜。

古人曾用“夕阳紫翠忽成岚”等诗句来形容钧瓷釉色灵活、变化微妙之美。

传统钧瓷瑰丽多姿,玫瑰紫、海棠红、茄皮紫、鸡血红、葡萄紫、朱砂红、葱翠青……釉中红里透紫、紫里藏青、青中寓白、白里泛青,可谓纷彩争艳。

釉质乳光晶莹,肥厚玉润,类翠似玉赛玛瑙,有巧夺天工之美。

唐人祥钧窑烧成温度已经达到1350℃-1380℃之间,延承了传统钧窑胎质细腻,釉色绚丽夺目的特点,又结合了现代审美,器形饱满玲珑。

历代钧窑瓷器的特征,如何鉴别真伪?古代钧窑特别珍贵,历史上最有艺术细胞的北宋皇帝宋徽宗对于钧窑就赞不绝口称其为“神钧宝瓷,绝妙精品”,民间亦有“入窑一色,出窑万彩”等评价。

所以很多藏友对于古钧窑的追求一直没有停止过,但是藏友们对于市场上面出现的古钧窑没有一个很好的认知了解,所以买了很多的假货,吃了不少亏。

今天我就为大家介绍一下宋金元钧窑各个时期钧窑的特征。

北宋钧窑玫瑰红鼓钉纹香炉宋代首先是一个科学技术、文化内涵、经济发展登封造极的一个时代。

那时候社会哲学思想开明,艺术审美造诣达到了极致。

宋代人强调淡泊、素雅的人文精神。

所以也反映在当时的瓷器烧造上面。

在宋代钧窑是作为北宋官窑的的御窑珍品,不得流传于民间,所以存世量是极其少见的。

宋代钧窑也有其很明显的特点,一是宋代钧窑喜欢模仿青铜器的造型,这是随后朝代没有的特点。

二是宋钧有独特的烧制方法,采用特别的土质,呈现了香灰胎,而且宋钧在烧制之前,把胎体刷上珍贵的矿物质原料,所以呈现特别漂亮的窑变。

三是宋代钧窑釉面有很多呈现像蚯蚓爬过的痕迹,俗话称“走泥纹”,而且釉面常常出现像蟹爪一样的痕迹,像小鸡爪一样。

而且宋人讲究雅致,所以官钧也是多小器,而无大器,以上都是宋钧的特征。

金代钧窑天蓝釉瓷盘金人通过南下入侵中原灭了文人气很重的北宋王朝,金代的侵入战争造成了大量的烧制瓷器优秀的工匠南下,从而造成了金钧不如宋钧的质量。

金代钧窑的恢复生产,源于金代统治者的高压残酷的统治政策,存世的金钧上面去看,釉色和北宋时期差不多,但是窑变的红斑、紫斑已经失去了宋代钧瓷的风采。

变得很暗淡,不自然,像是人为刻意制作一样。

而且已经倾向于民窑生产,胎质不如宋代那么的致密,显得比较疏松。

釉面也变得不是特别讲究,粗一些厚一些。

但是金钧器物相对于后面的元代器物有一个明显的特征就是底部是满釉的,这是一个区分金元钧瓷的小窍门。

元代钧窑月白釉双耳三足炉到了元代,元代蒙古统治者南下灭金,一个少数民族政权代替了另外一个少数民族特权,更为粗矿豪迈的蒙古人统治了中原,元代的钧窑更为豪放粗矿,釉面更为厚重,里面气泡特征更为明显。

详解各个时期钧窑瓷器特点,真伪鉴别方法,收藏转发钧瓷最早诞生于唐代,禹州的钧瓷,因此也被称为“国宝”。

同时凭借其复杂的配釉、古朴的造型、精湛的工艺,因此也被称为“国宝”。

钧窑这时可以烧制出绝伦的红釉钧瓷,也就是这时候改变了以往只有黑釉和青釉的局面,开拓了色彩的新世界,钧瓷也是因宋代时期,而发扬光大。

我们自古以来时候就一直有家有万贯不如钧瓷一片的说法。

钧窑是在柴窑和鲁山花瓷的风格基础上综合而形成的一种独特风格,受道家思想深刻影响,在宋徽宗时期达到高峰,其工艺技术也发挥到了极致。

无论是成色还是各种纹理的表现,都是极其不容易所仿造的。

尤其是北宋时期的钧窑瓷器,为何那么说呢?不同时期的钧瓷北宋官窑钧瓷的发色和纹理大小和分布,人为就难以控制做不到恰到好处,虽然不完美这也是北宋瓷艺的最高工艺水平的体现。

自宋徽宗起就被历代帝王钦定为御用的珍品,入住宫廷,只准皇家所有,不准民间私藏。

在南宋至元代烧制出了光彩夺目的窑变釉,江西景德镇烧制的铜红釉,这种其呈色原理显然与宋钧铜红釉来源于一脉。

元代钧瓷产品种就变得单一画,受元代审美所影响,器物就变得大件多,给人以笨重的感觉。

其特点具体就表现为:胎釉粗,釉的薄厚也不均匀,厚的则肥的过度,釉流下垂处聚釉达到了“垂若蜡泪”的程度;薄釉露胎处则又可看到胎上的轮指和刀痕,釉质较粗,烧成后多有气泡和棕眼,釉面光泽度较差。

鉴定真伪关于钧瓷的真伪可以从这几点入手,都是笔者自己总结,仅为个人观点,如有更好的建议各位藏友可以评论,大家互相学习。

当然不同时期的钧瓷肯定是不一样的特征,下面主要从宋跟元来区别。

一,钧瓷特色——蚯蚓走泥纹钧窑蚯蚓走泥纹,这种纹理是钧窑一种特殊的现象,它与建窑生烧构成沟壑状纹理相似,不过,钧窑在烧制中出现,后来又有釉继续融化基本填平了先前的裂纹。

官钧尤其明显,为什么会有这种现象呢?可能与多次上釉有关,也与烧成机制有关。

由于宋钧“其配制色釉,法用调和,不加研乳,颜料与釉汁未能十分融合,经火乃现离合状态,致有大如'蚯蚓走泥纹’,而元钧“其配制色釉之法,则调和后,再加研乳,颜料釉汁务令熔合”,因此没有“蚯蚓走泥纹”这种特征。

钧瓷鉴定收藏参考标准在陶瓷烧造史上,传统的观点是始于唐盛于宋。

禹州钧瓷同样始于唐盛于宋。

这符合历史事实,但青瓷开始更早。

因为青瓷是花瓷、钧瓷的前身,禹州根据出土实物可以推出新结论:青瓷始于隋盛于唐,花瓷、钧瓷始于唐盛于宋,这一论断会更准确一些。

“千钧万变,意境无穷”、“钧瓷无对,窑变无双”,钧窑独特的窑变色彩让每一件成品都成为世间独一无二的传世珍品。

钧瓷欣赏除欣赏其外观外,还要用心灵从六个方面感受它的文化内涵,此即钧瓷鉴赏家所说的“内六品”。

钧瓷的内涵我们可以用“内六品”来概括,“内六品”指的是钧瓷的内涵,即钧瓷的意境,这是引导人们欣赏钧瓷的另一种方式。

对钧瓷意境的理解需要人们用心去领会,这与个人对美的理解、对钧瓷的感悟的深浅密切相关。

钧窑瓷器面上的土锈很少,出现大块土锈粘结的现象更为少见,大都呈现出一种光洁细腻的效果。

有些作伪者以粘合剂作出的土锈粘结假象,实为弄巧成拙、画蛇添足之举。

宋瓷五大名窑中,汝、官、哥三种瓷器都是青瓷,钧窑虽然也属于青瓷,但它不是以青色为主的瓷器。

钧窑胎质细腻,釉色华丽夺目、种类之多不胜枚举;有玫瑰紫、海棠红、茄子紫、天蓝、胭脂、朱砂、火红,还有窑变。

在烧制过程中,配料掺入铜的气化物构成的艺术效果,此为中国制瓷史上的一大发明,称为“窑变”。

凭借其古朴的造型、精湛的工艺、复杂的配釉、“入窑一色出窑万彩”的神奇窑变,湖光山色、云霞雾霭、人兽花鸟虫鱼等变化无穷的图形色彩和奇妙韵味,被誉为中国“五大名瓷”之首。

钧窑宋代五大名窑之一。

创烧于唐代,经历宋金至元代。

境内有窑地近一百处,以小白峪历史最早,唐代已烧黑釉带斑点器物,时称花瓷,对宋代紫红斑点装饰有直接影响。

宋代首创釉中加入适当铜金属,烧成玫瑰紫、海棠红等紫红色釉,美如晚霞。

北宋后期,专为宫廷烧制供养植奇花异草用的各式花盆与盆托是宋代众多钧窑中最具代表性之一,窑址发掘出土数以千计供宫廷陈设用的这类瓷器,器物底部各刻一个从一到十的数目字,数字越小,器物尺寸越大。

钧瓷的主要特点及真伪鉴别 钧瓷⼯艺的独特之处在于其开创了使⽤铜的氧化剂作为着⾊剂的制瓷⽅法,在还原⽓氛下烧制成功铜红釉,为我国陶瓷⼯艺、陶瓷美学开辟了⼀个新的境界,对后世各类窑变花釉,釉⾥红等⼯艺奠定了坚实的技术基础。

其基本釉⾊是各种浓淡不⼀的蓝⾊乳光釉,蓝⾊较淡的称为天青,较深的称为天蓝,⽐天青更淡的称为⽉⽩,其⾊调之恬美,溢于⾔表。

普通钧窑器物窑⼯⽆法掌握出窑时的釉⾊,从⽽产⽣五彩斑斓的窑变效果。

然⽽此种施⽉⽩釉的钧窑器物釉⾊均匀,需要窑⼯掌握⾼超的温度技巧⽅可不出现窑变现象,因此⽉⽩釉的钧窑器物⽐普通窑变钧窑更加难以烧造。

⽽官钧窑器物的独特之处不仅在于其烧造⼯艺,亦表现于其协调古朴的整体造型之中。

⾼⼤的仿青铜器式的花盆采⽤圈⾜的形式来衬托,并采⽤云头⾜的形式,将矮扁的器物底部悬空,增加其纵向的视觉效果,彰显了器物本⾝的沈稳⼤⽓⽽⼜不致显得过分压抑,从⽽达到整体器型的完美和谐,可谓别具⼀格。

钧瓷始于唐盛于宋,中国传统陶瓷烧制⼯艺的稀世珍品,为中国著名的五⼤名瓷之⼀,是中国历史上的名窑奇珍,距今已有⼀千三百多年的历史,被誉为“国之愧宝”。

⾃宋徽宗起被历代帝王钦定为御⽤珍品,⼊住宫廷,只准皇家所有,不准民间私藏。

在宋代就享有“黄⾦有价钧⽆价”,“纵有家产万贯,不如钧瓷⼀件”之盛誉。

秋季拍卖藏品甄选送⼀线拍⾏⼀五⼋,贰七四九,⼀零⼆六;钧瓷之所以受到⼈们的青睐和专家们的⾼度重视,⼀件钧瓷产品需具备以下⼏个重要因素:⼀是钧瓷的窑变艺术,钧瓷属北⽅青窑系统,其独特之处是使⽤⼀种乳浊秞,即通常说的窑变⾊釉。

⼊窑⼀⾊,出窑万彩,⾼温烧制后,会产⽣出如⼣阳晚霞、或如秋云春花等,是凝聚了中国劳动⼈民智慧和艺术的结晶。

宋代钧窑瓷器的天青、天蓝、⽉⽩釉,匀净莹润,乳光内含,虽然距今已有近千年的历史,但由于中原地区地下⽔含量较少,⼟壤中的含碱量适中,所以⽆论是墓葬,还是窑藏出⼟的钧瓷,都很少有⼤块⼟锈粘结的现象,其釉质往往产⽣出类拔萃的钧瓷,令⼈赏⼼悦⽬。