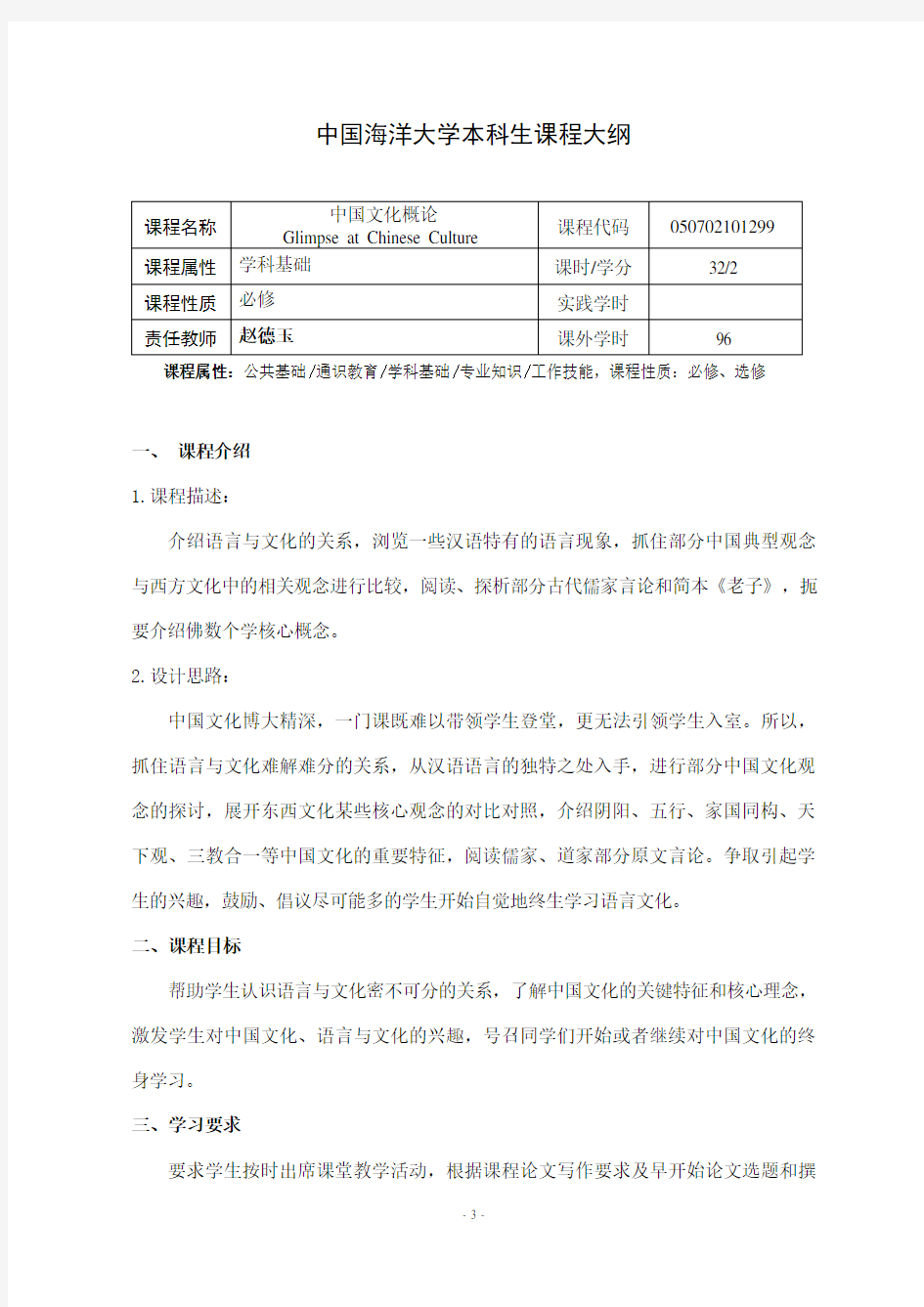

中国海洋大学本科生课程大纲

课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修

一、课程介绍

1.课程描述:

介绍语言与文化的关系,浏览一些汉语特有的语言现象,抓住部分中国典型观念与西方文化中的相关观念进行比较,阅读、探析部分古代儒家言论和简本《老子》,扼要介绍佛数个学核心概念。

2.设计思路:

中国文化博大精深,一门课既难以带领学生登堂,更无法引领学生入室。所以,抓住语言与文化难解难分的关系,从汉语语言的独特之处入手,进行部分中国文化观念的探讨,展开东西文化某些核心观念的对比对照,介绍阴阳、五行、家国同构、天下观、三教合一等中国文化的重要特征,阅读儒家、道家部分原文言论。争取引起学生的兴趣,鼓励、倡议尽可能多的学生开始自觉地终生学习语言文化。

二、课程目标

帮助学生认识语言与文化密不可分的关系,了解中国文化的关键特征和核心理念,激发学生对中国文化、语言与文化的兴趣,号召同学们开始或者继续对中国文化的终身学习。

三、学习要求

要求学生按时出席课堂教学活动,根据课程论文写作要求及早开始论文选题和撰

写工作。鼓励学生课外互相交流。

四、教学进度

引子 1周

语言与文化 2周

阴阳五行 1周

传统节日 1周

君臣关系与天下观 2周

儒家经典原文选读 3周

《老子》原文选读 3周

茶文化漫谈 1周(具体时间机动安排)

书法文化漫谈 1周(具体时间机动安排)

课程小结 1周

五、参考教材与主要参考书

中国文化的深层结构孙隆基(美)

中国文化的特质刘小枫编

中国文化泛言南怀瑾

中国文化概论张岱年等

中国文化基因库施舟人(法)

中国文化要义梁漱溟

禅与文化季羡林

建议学生选择阅读。学生选择本目录之外的有关书籍本课程也予鼓励。

六、成绩评定

(一)考核方式 C :A.闭卷考试 B.开卷考试 C.论文 D.考查 E.其他(二)成绩综合评分体系:

七、学术诚信

学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等,均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为,将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长:院学术委员会签章:

义务教育 历史课程标准 (2011 年版) 中华人民共和国教育部制定 第一部分前言 一、课程性质 二、课程基本理念 三、课程设计思路第二部分课程目标第三部分课程内容 一、中国古代史 二、中国近代史 三、中国现代史 四、世界古代史 五、世界近代史 六、世界现代史 第四部分实施建议 一、教学建议 二、评价建议 三、教材编写建议 四、课程开发与资源利用建议 第一部分前言 当今世界正在发生广泛而深刻的变化,当代中国正在发生广泛而深刻的变革。全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化是时代赋予中国人民的崇高使命。培育具有社会主义核心价值观的公民,是时代发展和社会前进的需求,也是青少年自身成长和全面发展的要求。这对义务教育阶段历史课程的改革提出了新的要求。 历史教育对提高学生的人文素养有着重要的作用。义务教育阶段的历史课程,是在唯物史观的指导下,弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,传承人类文明的优秀传统,使学生了解和认识人类社会的发展历程,更好地认识当代中国和当今世界。学生通过历史课程的学习,初步学会从历史的角度观察和思考社会与人生,从历史中汲取智慧,逐步树立正确的世界观、人生观和价值观,提高综合素质,得到全面发展。 一、课程性质 历史课程是人文社会科学中的一门基础课程,对学生的全面发展和终身发展有着重要的意义。义务教育阶段7~9年级的历史课程在基础教育中占有重要的地位,主要具有以下特性: 思想性坚持用唯物史观阐释历史的发展与变化,使学生认同中华民族的优秀文化传统,增强该国主义情感,坚定社会主义信念,拓展国际视野,逐步树立正确的世界观和人生观。 基础性根据学生的心理特征和认知水平,以普及历史常识为主,引领学生掌握基本的、重要的历史知识和技能,逐步形成正确的历史意识,为学生进一步学习与发展打下基础。 人文性以人类优秀的历史文化陶冶学生的心灵,帮助学生客观地认识历史,正确理解人与社会、人与自然的关系,提高人文素养,逐步形成正确的价值取向和积极向上的人生态度,适应社会发展的需要。 综合性注重人类历史不同领域发展的关联性,注重历史与现实的关系,使学生逐步学会综合运用所学知识和方法对历史和社会进行全面的认识。

中国传统文化教学大纲 一、课程性质与教学目的 《中国文化概论》是江西师范大学通识教育人文与社会科学系列的课程。 本课程以学习和研究中华民族数千年所创造的灿烂文化为目的,使学生了解祖国的历史文化,提高人文素质,增强民族自信心、自尊心和自豪感,培养高尚的爱国主义情操,从而创造中华民族的美好未来。 二、与相关课程的衔接和联系 该课程内容十分丰富,涉及中国历史、地理、经济、政治、语言、文学、艺术、科技、教育、宗教、哲学等诸多领域,因为“文化”的内涵包罗了人类社会历史的方方面面。因此本课程是对中国文学、社会学、历史学、经济学、语言学等课程的概括与总结,尤其注重中国文化的特点的分析与总结。 三、教学基本要求 本课程的教学,主要应培养学生运用辩证唯物主义的观点,历史地和科学地分析中国传统文化的特点,准确而深刻地认识中华民族、认识中国的国情,以理性态度和务实精神去继承传统,创造新的先进文化。 四、课程的教学媒体构成与主要内容 1、文字教材:《中国文化概论》,国家教委推荐教材,张岱年、方克立主编,北京师范大学出版社出版。 2、音像教材:与本课程相关的录音带或录像带,如“中国文学”、“中国古代史”等课程的录音、录像,经典作品录像等。 3、辅助教材:文、史、哲各类相关著作。 五、教学内容的重点与难点及教法建议 1、教学重点(*)与难点(△)

“文化”的内涵,△中国文化植根的经济基础和社会政治结构,*中国文化的类型和特点,△中国文化的基本精神,△中国传统文化的价值系统,*中国传统文化向近代的转变。 2、教学法建议 由于本课程的内容博大精深,要求学生的知识面宽,所以必须强调要大量阅读文史哲等方面的书籍;在教学时尽量采用讨论,分析与总结的方法,采取理论与实际密切结合的方法,将典型事例与理论紧密结合起来,将典籍研习与社会考察结合起来。 六、教学中要注意的问题 1、由于课时有限而课程的内容较多(包括绪论近二十章),一定要掌握和突出重点。 2、注意与已学过的课程相联系,如哲学、历史、文学等方面的课程,力求达到融会贯通。 七、教学总课时、学分及考核方式 本课程课内学时为36课时,2学分。平时成绩为总成绩的20%,期末采用开卷考试,占总成绩的80%。 八、各章节教学进度及安排 绪论(2课时) 掌握“文化”的内涵与界说,了解中国文化与中国传统文化的概念,认识学习《中国文化概论》的目的、意义,了解学习方法。 上编 第一章中国文化的历史地理环境(2课时) 认识地理环境对中国文化的作用与影响,理解地理环境对开放与封闭的影响。 第二章中国文化植根的经济基础(2课时) 了解中国古代社会经济的主体特点,传统自然经济的发展阶段及形态,研究中国资本主义萌芽迂缓的原因,掌握中国传统自然经济对文化发展的影响。 第三章中国文化依赖的社会政治结构(2课时)

《旅游客源国概况》课程教学大纲 一、课程编号91425039 二、编写说明 《客源国概况》课程是为旅游管理专业三年级学生第一学期开设的一门学科选修课,是为学生大二后进一步学习其他学科(诸如旅游文化学,英美文化概况,世界遗产概论等课程开设的课程,共开一学期,36学时。本课程也是教学改革的主干课程之一,采用双语教学。考核方式采用考试。 三、课程性质学科选修课 四、教学目标 1、使学生对中国主要客源国的政治、经济、文化、民俗、旅游业以及地理、人文概况等有一个全面的、准确的认识和了解,并进而对世界旅游客源市场和中国海外旅游客源市场的现状及发展趋势有一个较全面的认识,并能够基本掌握中国海外客源国的基本情况,以扩展学生的知识面。 2、培养和训练学生的理论思维和创新能力,为学习旅游文化学,英美概况,旅游市场营销以及其他旅游课程打下坚实的理论基础。 3、为旅游管理专业本科学生在专业英语方面进一步深造和学习用英语开设的文化类专业课打下坚实的基础。 五、教学主要内容 第一章世界旅游客源市场(1学时) 第一节世界旅游业概况(了解世界旅游业的发展情况) 第二节世界旅游区概况(了解世界六大旅游区旅游业的发展情况) 第三节世界旅游客源市场格局及发展前景(世界旅游业发展的特征)第二章中国旅游业和海外旅游市场(2 学时) 第一节中国旅游业概况(中国旅游业的发展概况及2020年中国将 成为世界旅游强国的原因) 第二节中国海外客源市场现状(了解中国海外客源市场的发展状况 及发展前景) 第三章(共19 学时)亚太地区(1课时) 第一节日本(地理位置、政治、经济、文化、旅游业及与中国的关 系)……4课时 第二节韩国(地理位置、政治、经济、文化、旅游业及与中 国的关系)4课时

《中国文化概论》课程标准 课程编号:131024 课程总学时:40 课程学分:2.5 课程类别:专业选修课 适用专业:文秘 制定单位:人文学院 制定时间:2014年7月 一、课程总述 1.课程性质 本课程是文秘专业的一门专业选修课程,是一门兼顾历史的关于中国国别文化的基础知识和基本理论课程。主要让学生比较全面地了解中国悠久而丰富的文化内容,扩展知识,理清脉络,进一步认识中国文化的基本特征,在此的基础上,引发学生思考中国文化的继承和创新问题,提高学生的人文素质,增强学生的民族自信心、自尊心、自豪感,培养高尚的爱国主义情操。本课程无先导与后续课程,与古代文学、古代汉语、中国秘书史等课程在内容上有较多关联。 2.课程设计思路 现代秘书必须具备具有较高的人文素养和职业素养,需要了解与吸收中国传统文化方面知识营养,了解秘书工作产生与生产的文化大环境,增强民族自信心、自尊心、自豪感,养成高尚的道德情操和爱国主义情怀,这是设置本门课程的理论依据。中国传统文化绵延时间长,覆盖面广,理论性强,知识系统性强,在教学过程中以理论教学为主,可辅以社会调查、专业考察等形式,以加深学生对所学知识的理解。在教学组织与安排上可以以讲授、讨论、案例分析相结合的方式进行。 3.课程目标 课程总体目标:通过本课程的学习,使学生比较全面地了解中国悠久而丰富的文化内容,扩展知识,理清脉络,进一步认识中国文化的基本特征;在了解、认识中国文化的基础上,引发学生思考中国文化的继承和创新问题;提高学生的人文素质,增强学生的民族自信心、自尊心、自豪感,培养高尚的爱国主义情操。本课程的任务是使大学生对中华民族数千年的灿烂文化成就有一个宏观的、明确的把握,从而引发他们关心和思考对中国文化的继承、创新和发展问题以及中华民族的前途和命运问题。

《中国饮食文化》课程教学大纲 一、本课程的地位和作用 《中国饮食文化》是食品质量与安全专业的专业选修课。饮食文化是中华民族文化的重要组成部分,是民族传统文化的重要特征之一。食品、旅游等专业的本科生对中国饮食文化学科知识的系统足够了解,对中国饮食思想、现象等问题的理解及分析能力,是学科理论方法的必要掌握,是学生知识积累、方法训练的必备,大有助于学生素质能力的提高。本课程性质与民众和社会饮食生活有密切关系,富于实践性,可以参阅资料较多,可以进行讨论式教学。 二、本课程的教学目标 本课程的教学目的是使食品质量与安全专业的学生了解饮食文化的概念,研究的对象、内容和方法,研究的现状;了解环境与文化的多元性、饮食文化的发展阶段和食物变迁的原因;了解世界饮食文化和中国饮食文化区域性;掌握中外饮食民俗、中外饮食礼仪、中外茶饮文化和中外酒文化中的基本情况,了解中外饮食文化交流的历史和现状,以及饮食文化交流的障碍和途径。 三、课程内容和基本要求 (一)绪论 1、教学内容与要求 (1)教学内容:中国饮食文化的定义及特征;中国饮食文化的地域差异;饮食文化的研究内容;孔孟、老庄的饮食之道。 (2)基本要求: 要求学生对中国饮食文化的地域差异,饮食文化的研究内容以及孔孟、老庄的饮食之道有基本了解。掌握饮食文化的概念及中国饮食文化的特征。 2、教学重点 中国饮食文化的定义及特征。 3、教学难点 孔孟、老庄的饮食之道。 (二)八大菜系 1、教学内容与要求 (1)教学内容:中国八大菜系的形成历程和背景;鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜和京菜的概述及各菜系的代表。 (2)基本要求: 了解中国八大菜系的形成历程和背景;了解鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜和京菜的概述及各菜系的代表。加深对中国饮食文化的地域差异的理解。

《中国传统文化概论》课程教学大纲 2004年制订,2005年修订 一、课程简介: 本课程主要介绍中国古代人文科学----哲学、文学、史学、艺术、宗教及其伦理道德等方面的 文化传统和知识,为学生提供一个了解祖国悠久、丰厚的文化遗产,把握中华人文精神的基本内容。二、教学对象: 本课程主要针对三年制专科政治专业学生。 三、教学目的: 使学生了解什么是传统、什么是文化,认识中国文化的源流、特点、精神,增强热爱祖国的情感,以及建设社会主义新文化的决心。 四、教学要求 本课程采用面授辅导与学生自学相结合的教学方式,在面授教学中,要将系统教授与重点、难点教授相结合,力求通过形象化的教学使学生对所学内容加深理解。 五、教学的基本内容及学时要求 本课程学时:72学分:4 学时分配: 导论文化和传统文化 教学要求;

1、了解传统、文化、传统文化的基本含义。 2、了解中国传统文化的基本精神。 教学内容: 一、传统和文化释义 二、传统文化的要义及其中国传统文化的精神 第一章中国传统文化的源流、特征教学要求: 1、了解中国传统文化形成的环境和基本发展历程。 2、了解中国传统文化的主要特征及其现代意义教学内容: 第一节中国传统文化的源流 一、中国传统文化形成的环境 二、中国传统文化的发展历程第二节中国传统文化的特征 一、中国传统文化的主要特征 二、中国传统文化的现代意义 第二章中国古代的哲学和宗教传统教学要求: 1、了解中国古代哲学的发展历程。 2、了解中国古代哲学的思想来源及其特征 2、了解中国古代主要宗教及其文化意义教学内容: 第一节中国古代哲学的发展与特征 一、中国古代哲学的发展阶段 二、中国古代哲学的思想资源 三、中国古代哲学的整体特征 第二节中国古代宗教的发展及文化意义 一、中国古代宗教发展历程 二、中国古代宗教的主要特点 三、儒教的基本精神特质和文化作用 四、道教的基本信仰、教规、特征及文化影响

义务教育历史课程标准 (2011年版) 中华人民共和国教育部制定 第一部分前言 当今世界正在发生广泛而深刻的变化,当代中国正在发生广泛而深刻的变革。全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化是时代赋予中国人民的崇高使命。培育具有社会主义核心价值观的公民,是时代发展和社会前进的需求,也是青少年自身成长和全面发展的需求。这对义务教育阶段历史课程的改革提出了新的要求。 历史教育对提高学生的人文素养有着重要的作用。义务教育阶段的历史课程,是在唯物史观的指导下,弘扬以爱国主义为贺欣的民族精神和以改革创新为贺欣的时代精神,传承人类文明的优秀传统,使学生了解和认识人类社会的发展历程,更好地认识当代中国和当今世界。学生通过历史课程的学习,初步学会从历史的角度观察和思考社会与人生,从历史中汲取智慧,逐步树立正确的世界观、人生观和价值观,提高综合素质,得到全面发展。 一、课程性质 历史课程是人文社会科学中的一门基础课程,对学生的全面发展和终身发展有着重要的意义。义务教育阶段7—9年级的历史课程在基础教育中占有重要的地位,主要具有以下特性: 思想性坚持用唯物史观阐释历史的发展与变化,使学生认同中华民族的优秀文化传统,增强爱国主义情感,坚定社会主义信念,拓展国际视野,逐步树立正确的世界观和人生观。 基础性根据学生的心理特征和认知水平,以普及历史常识为主,引领学生掌握基本的、重要的历史知识和技能,逐步形成正确的历史意识,为学生进一步的学习与发展打下基础。 人文性以人类优秀的历史文化陶冶学生的心灵,帮助学生客观地认识历史,正确理解人与社会、人与自然的关系,提高人文素养,逐步形成正确的价值取向和积极向上的人生态度,适应社会发展的需要。 综合性注重人类历史不同领域发展的关联性,注重历史与现实的联系,使学生逐步学会综合运用所学只是和方法对历史和社会进行全面的认识。 二、课程基本理念 ⒈充分体现育人为本的教育理念,发挥历史学科的教育功能,以培养和提高学生的历史素养为宗旨,引导学生正确地考察人类历史的发展进程,逐步学会全面、客观地认识历史问题。 ⒉以普及历史常识为基础,使学生掌握中外历史的基本知识,初步具备学习历史的基本方法和基本技能,促进学生的全面发展。 ⒊将正确的价值判断融入对历史的叙述和评判中,使学生通过历史学系,增强对祖国和人类的责任感,逐步确立为中国特色社会主义事业、人类的和平与发展做贡献的人生理想。 ⒋鼓励自主、合作、探究式学习,倡导教师教学方式和教学评价方式的创新,使全体学生都得到发展。 三、课程设计思路 义务教育阶段历史课程的总体设计思路是:面向全体学生,从培养学生的历史素养和人文素养出发,遵循历史教育规律,充分发挥历史教育功能,使学生掌握中外历史基础知识,初步学会学习历史的方法,提高历史学习能力,逐步形成对历史的正确认识,并提高正确认识现实的能力,达到课程目标的要求。 ⒈依据义务教育阶段历史课程的基本性质和特点,充分发挥历史课程的育人功能,从“知识与能力”“过程与方法”“情感·态度·价值观”三个方面进行课程设计。 ⒉历史课程分为中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史六个学习板块。依照历史发展的时序,在每个板块内容设计上,采用“点—线”结合的呈现方式。“点”是具体、生动的历史事实;“线”是历史发展的基本线索。通过“点”与“点”之间的联系来理解“线”,使学生在掌握历史事实的基础上理解历史发展的过程。 ⒊在学习内容的编制上,从学生的认知水平出发,精选最基本的史实,展现人类社会在政治、经济和文化等方面发展的基本进程,使学习内容更加贴近时代、贴近社会、贴近生活,有利于学生积极、主动的

《旅游文化》教学大纲 一、课程定位 本课程是旅游专业、酒店管理专业的一门专业基础课程,也是为了让学生拓宽知识面、提高文化素养、掌握相关实践操作技能而开设的一门综合性素质课程。 二、教学目标 通过本课程学习,要求学生了解旅游与文化的概念、文化的结构、类型、基本特征和功能;了解旅游文化的概念、特点和结构;充分认识旅游文化的地位和作用;了解旅游文化发展的历程和各阶段的特点;了解中国旅游文化传统及其价值;认识和掌握旅游主体文化、客体文化及中介体文化的概念内涵、主要特点等;认识和掌握宗教文化、建筑文化、园林文化、民俗文化、饮食文化的概念、类型、特点、发展历史等有关内容;了解旅游文化与旅游资源开发和利用之间的关系;加深对中国自然旅游资源和人文旅游资源文化内涵的认识和理解;了解和掌握河南旅游文化资源的特点及文化旅游资源开发思路等。在本课程教学过程中,我们通过案例教学、影象资料欣赏等形式,培养学生灵活运用所学知识、分析旅游文化现象、解决旅游文化实际问题的综合能力;通过实际操作、实地考察、项目竞赛和课程小论文写作等实践活动,培养学生初步的科研能力,为今后从事科学研究和旅游企业管理奠定良好的基础。 三、教学思路 以中国旅游文化为讲授主线,运用多种教学手段,揭示中国旅游资

源的民族性特点和文化传统优势;以旅游客体文化为讲授重点,同时也兼及旅游主体文化、中介体文化的重要内容;在系统介绍旅游文化基本理论知识以后,分别介绍宗教文化、建筑文化、园林文化、民俗文化、饮食文化等几种比较具有中国特色的旅游客体文化。在课程后续建设中,将结合河南旅游文化实际,研究探讨发挥河南旅游文化资源大省的优势,逐步向旅游文化产业大省迈进的发展思路。 四、教学内容与学时安排 理论课教学内容与要点 第一章旅游文化概述 要点:了解旅游和文化的基本概念及二者关系,了解旅游文化的特征和结构。回顾旅游文化发展历程,了解中国旅游文化发展各时期的主要特点。通过对旅游活动实质、旅游发展历程以及与其他文化的关系的探讨,充分认识旅游文化的地位和作用。 第二章旅游主体文化 要点:了解旅游主体、旅游主体文化的基本概念及二者关系,了解旅游主体文化在旅游文化体系中的核心地位。重点了解不同旅游者在旅游活动中所表现出的不同的文化角色、个性心理及审美倾向等。 第三章旅游客体文化 要点:认识旅游客体及旅游客体文化的研究对象,把握旅游客体的类别与旅游客体文化所包含的内容。认识和掌握自然美、人工美的构成及审美观照,掌握旅游客体的文化功能。重点了解和掌握中国旅游

《中国传统文化概论》课程教学大纲 课程中文名称:中国传统文化概论 课程英文名称: General Introduction to Chinese traditional Culture 课程类别:公共基础课 课程编号: 一、课程的性质、任务 1.课程的性质、任务 《中国传统文化概论》是应用技术大学一门重要的人文素质教育课程。其宗旨在于促进文理交融,拓展和完善理工科大学生的知识结构,提高文化素质和人文修养。本课程强调人文精神教育与科学精神教育相结合,主要任务是使青年学生对我国传统文化的伟大成就和基本发展线索有较为全面的认识,增强学生的民族自信心、自尊心和自豪感,培养高尚的爱国主义情操。进一步陶冶身心,培养在生活中用传统文化的视角解决实际问题的能力,能够以理性态度和务实精神去继承传统,创造未来。 2. 教学的基本要求 通过本课程的学习、讨论和思考,学生应达到以下要求: (1)对中国传统文化的基本知识和发展历程有初步的了解,激发对于祖国的荣誉感和归属感; (2)能够从总体上把握中国传统文化的本质、特性及其与现代化的关系,并能联系现实,深入思考,运用科学的世界观和方法论来分析中国传统文化的精华与糟粕, (3)以现代化为参照系,对中国传统文化资源进行创造性的开发利用,为社会主义现代化建设服务。 (4)能够以本课程教学为基础和依托,拓展知识结构,弘扬人文精神与科学精神。 3. 适用专业与学时数 本课程适用于茅台学院各专业。总学时54,3学分。其中理论课44学时,社会考察10学时。

4.主要教学方法与媒体要求: 本课程以课堂讲授为主,采用多媒体教学手段和启发式教学,突出教师的主导地位和学生的主体地位。引导学生多看、多读传统文化著作,配合文化网站等现代化信息的输入,提高教学效率。通过一系列教学活动,激活思维,启发思考,本课程内容丰富,信息量大,不可能在有限的课时内悉数穷尽,建议将一些适合讨论和交流的知识单元集中于网络教育平台,进行师生讨论和交流,提高学生学习中国传统文化知识的积极性。 二、各章教学内容和要求 第一章中国传统文化概述(2学时) (一)基本内容与要求 教学内容: 第一节中国传统文化的界定与定义 第二节中国传统文化产生的环境与条件 第三节中国传统文化的发展 第四节中国传统文化的现代化因素 教学要求: 通过本章学习,了解文化及中国传统文化的概念、基本精神和产生条件;能够感受中华文化的博大精深,学会从文化的视野观察、分析现实问题。 (二)教学重点与难点 重点:中国传统思维方式的特点及其影响 难点:中国传统文化的现代化因素和其所面临的挑战和问题 第二章历史的天空:中国历代王朝的兴衰(4学时) (一)基本教学内容与要求 教学内容: 第一节夏商周与春秋战国 第二节秦汉大一统与魏晋南北朝的分立 第三节繁盛的隋唐

《中华优秀传统文化》课程标准 [课程名称]中国传统文化 [适用专业]小高职机电设备安装与维修 一、课程性质 中华优秀传统文化作为高职机电设备安装与维修专业的公共课,旨在讲授中国传统文化,传承中国民族精神,弘扬优秀历史传统,提高学校教育文化品位和学生人文素养,培训学生的爱国主义情操和建设社会主义现代化的历史使命感,培养有理想、有道德、有文化、有创新精神的合格人才 二、课程目标 通过本课程的学习,帮助学生深入了解中华民族文化的主要精神,从而培养他们对祖国的情感和爱国情操;帮助他们理解和认识中国传统文化的优秀要素和传统思维方式,以便帮助他们掌握多种认识方法,这在影响他们的人生、社交和工作态度以及养成良好的行为习惯方面,有所裨益。 1.认知目标 对中国传统文化的基本面貌、基本特征和主体品格有初步的,比较全面,正确的了解。 对中国传统文化中的哲学、伦理、宗教、教育、语言文字、文学、艺术、史学和科学技术的文化传统的发展历程有初步的了解。 基本掌握中国传统文化发展进程中,起关键作用的人物、流派和他们的贡献。 能比较准确的叙述最能揭示传统文化特征的最基本的命题,概念。 2.能力目标 能将中国传统文化精神运用于世纪社会生活,并将思考所得用复合现代测评规范的、感染人的语言文字表达出来,影响周围的人。 3.素质目标 学生树立起爱国情操:掌握多种认识方法,树立良好他们的人生、社交和工作态度,养成良好的行为习惯。 三、设计思路 本课程是在课程专家、学校专业教师共同研讨的基础上,依据社会实践要求而设计的。课程总体设计思路上,打破了高等教育人文社科类课程以理论知识传授为主要特征的传统学科模式。转变成为以具体知识传统和整体文化精神把握相结合组织教学内容,力求使学生对

《中国古建筑文化与鉴赏》教学大纲 第一章匠心独具——中国古建筑特征 中国古建筑因其具有鲜明的特征而在世界建筑发展史中具有重要地位。建筑具有双重功能,一方面建筑为人们提供劳动、工作、生活、娱乐等的活动空间,这是它的物质功能;同时建筑又是一种构筑物、实体。因此产生了形象好看与否的问题,所以建筑与绘画雕塑一样同属造型艺术的一个种类,只是表现方式不同,建筑不能表现出人物形象和具体的场景。中国古代建筑如果与西方古代建筑相比,它们的不同之处主要表现在两方面:一是所用材料不同,中国古代用木材,而西方古代用石材建造房屋,因而使建筑有了不同的外部形象。例如同为陵墓,古埃及完全用石料筑造的金字塔和中国皇陵用木料建造的陵寝建筑具有完全不同的形象。二是表现在对建筑形象的追求上,西方古代讲求建筑个体形象之高大、宏伟;而中国则讲求建筑群体形象之恢宏。产生这些不同的原因既有技术的原因,也有文化上的原因。中国古代建筑采用木结构体系,它的优点在于木材在采集、运输、加工、建造上都比石材方便、省工、省时。同时由于木结构采用的是榫卯接口即属韧性连接,它能够承受突然性的冲击,所以木结构的防地震性能好,而石结构属钢性连接,遇地震很多易毁坏。但木结构也有缺点即怕火、怕潮湿、怕小虫的侵蚀,历史上多少古建筑被火烧毁,所以中国早期建筑保留至今的很少,不如石结构建筑那样坚固耐久。中国古代工匠选择了木结构,在长期实践中积累了丰富经验,创造出木结构的完整体系,并且对房屋从屋顶、梁架到门窗、台基都进行了美的加工,可以说将木材的应用发挥到了极致。 建筑艺术的特征 建筑艺术与绘画、雕塑在造型上不同,画家、雕刻家可以做任意创作出不同的人物与场景,而建筑师不能任意创作出房屋形象,建筑形象首先决定于它的实用功能、所用材料和结构方式。 中国古代与西方古代建筑比较 中国与西方古代建筑在用木材与石材不同选择上也有文化上的原因。在西方神权大于皇权,对神庙、教堂要求宏伟、永久,代代相传;在中国皇权大于神权,皇权朝代更替,毁旧立新,对建筑不求永久。 中国独特的木结构建筑 中国古代工匠将木材的应用发挥到极致,他们对房屋的木构件梁枋、檩、天花、藻井,对门、窗、格扇几乎所有的木材构件都进行了美的加工,使它们具有了结构和装饰两方面的作用。第二章巍巍殿堂——中国古代宫殿 宫殿是中国古代封建王朝的政治中心:它既有物质功能,即为皇帝提供理政、学习、宗教、生活、娱乐等活动的场所,所以功能多、规模大;同时又具有精神上的功能,即要表现出皇权集中,一统天下的气势,要求宏伟、恢雄。帝王掌握着全国的人力与财力,所以会应用最好的材料,采取最精良的技艺,调集最优秀的工匠来建造宫殿,从而使宫殿成为一个时代在建筑技术与建筑艺术都是最高水平的代表。从秦、汉、唐、宋几个主要朝代看,都在长安、汴梁等老城兴建了规模很大的宫殿建筑群,这些宫殿都有前朝、后宫及后苑几个部分,前者为皇帝理政处,后者为皇帝及其皇族生活游乐之所。可惜这些宫殿都已经毁坏无存,今人只能从文献记录和考古发掘的遗址去相像当年的辉煌了。现存的最完整的宫殿建筑是北京的紫禁城,它是明、清两代皇朝的宫城,自公元年至年经年建成,占地面积万平方米,大小建筑数百座,组合成大大小小的四合院。紫禁城继承历代宫城的传统,分为前朝与后宫两大部分,将主要殿堂置于南北中轴线上,次要建筑左右对称布置,规模严整,井然有序。前朝有三大殿,其中太和殿为帝王上大朝之地,凡帝王登基、完婚、重大节日接见文武百官均在这里举行盛大礼仪。根据中国礼制,太和殿在紫禁城各座殿堂中面积最大,面阔开间最多达开间,屋顶最高,位居紫禁城中心位置,可称宫城中第一大殿。后宫除中轴线上的皇帝、皇后共居

《中国旅游客源地与目的地概况》课程教学大纲 课程名称:中国旅游客源地与目的地概况 课程类型:专业基础课 总学时数:64(理论学时:16 实验或实践学时:48 ) 先修课程:无 开课单位:管理学院 适用专业:旅游管理 一、课程的性质、目的和任务 中国旅游客源地与目的地概况是旅游专业必须开设的一门课程,它能帮助学生更好的了解中国及世界旅游业的发展。中国旅游客源地与目的地概况针对近几年来我国出/入境旅游特别是出境旅游迅速发展的情况,广大旅游从业人员对全面地了解境外客源地和我国公民出境旅游目的地的知识概况的需求日益增强,因此,旅游教育需要紧紧跟上旅游行业的发展,培养一大批能满足行业需求的旅游实用型人才,特别是培养出有知识、懂业务的出境旅游领队。 二、教学内容与基本要求 第一章中国旅游业的发展和中国出入境客源市场 教学目的与要求: 1.了解国际旅游业的发展概况及变化趋势; 2.熟悉我国出入境旅游市场现状及今后的发展前景; 3.掌握世界旅游区的划分及其概况; 4.掌握我国主要旅游目的地概况。 教学内容: 1.国际旅游业的发展概况; 2.国际旅游区划概述; 3.国际旅游市场的发展趋势; 4.中国出境旅游的演变和发展; 5.中国入境客源市场的现状和前景。 教学重难点: 重点:国际旅游区的划分及概况; 难点:国际旅游区划与世界七大洲的划分。

第二章东亚之旅 教学目的与要求: 1.简单介绍日本、韩国、蒙古三个国家的基本情况,使同学们对所涉及内容也事先有所了解; 2.重点掌握日本、韩国、蒙古国家的首都概况、禁忌及主要旅游城市。 教学内容: 樱花之国——日本 1.国情概述; 2.政治经济; 3.文化教育; 4.民俗风情; 5.旅游观光; 6.入境须知。 隐逸之国——韩国 1.国情概述; 2.政治经济; 3.文化教育; 4.民俗风情; 5.旅游观光; 6.入境须知。 草原之国——蒙古 1.国情概述; 2.政治经济; 3.文化教育; 4.民俗风情; 5.旅游观光; 6.入境须知。 教学重点与难点: 重点:了解日本、韩国、蒙古三个国家的基本情况; 难点:各个国家的政体及旅游观光地。

**学院《中国传统文化概论》课程教学大纲 一、课程编码及课程名称 课程编码:3281103612 课程名称:中国传统文化概论(General Introduction to Chinese traditional Culture) 二、学时及学分 总学时数:36 学分:2 三、适用专业及开设学期 适用专业:思想政治教育开设学期:第5学期 四、课程的性质、目标和任务 中国传统文化概论是思想政治专业的素质拓展课。通过本课程的教学,要达到以下目标:使学生比较全面地了解中国悠久而丰富的文化内容,扩展知识,理清脉络,进一步认识中国文化的基本特征;在了解、认识中国文化的基础上,引发学生思考中国文化的继承和创新问题;提高学生的人文素质,增强学生的民族自信心、自尊心、自豪感,培养高尚的爱国主义情操。本课程的任务是使大学生对中华民族数千年的灿烂文化成就有一个宏观的、明确的把握,从而引发他们关心和思考对中国文化的继承、创新和发展问题以及中华民族的前途和命运问题。 五、课程的基本要求 在知识方面,要求学生比较系统地了解中华先民创造出的历史悠久、成就灿烂的文化,以补充学生知识链条的缺失,使学生形成合理的知识结构;正确理解和分析传统文化与现代化文明的渊源,提高自身文化创新的信心和本领;掌握中国传统文化发展的大势,领悟中国文化主体精神。在能力方面,要求学生能够掌握中国文化的发展历史,认识中国文化发展的趋势和规律,具备从文化角度分析问题和批判继承中国传统文化的能力;学生能够对中国文化和世界文化进行比较,具备全人类文化的眼光来看待各种文化现象的能力。 六、课程教学内容 导言(共2学时) (一)本章教学目的和要求 通过本章教学,使学生理解文化的涵义和特征,掌握中国文化的概念、涉及范围、功能作用,以及学习的目的、意义和方法,充分认识学习中国传统文化的重要性,从而端正学习的态度,为以后该课程内容的学习奠定坚实的基础。 (二)教学内容 1. 文化的涵义 2. 文化的分类 3. 文化的特征 4. 中国传统文化的基本特点

普通高中历史新课程标准 (一)学科核心素养 学科核心素养是学科育人价值的概括性、专业化表述,是知识与能力、过程与方法、情感态度和价 值观的整合与提炼,是学生在学完本课程之后所形成的、在解决真实情境中的问题时所表现出来的必备 品格和关键能力。 历史学科核心素养是学生在学习历史过程中逐步形成的具有历史学科特征的必备品格和关键能力, 是历史知识、能力和方法、情感态度和价值观等方面的综合表现,包括唯物史观、时空观念、史料实证、 历史解释、家国情怀五个方面。唯物史观是学习和探究历史的核心理论和指导思想;时空观念是了解和理解历史的基础,是认识历史所必备的重要观念;史料实证是学习历史和认识历史所特有的思维品质,是理 解和解释历史的关键能力与方法;历史解释是在形成历史理解和认识的基础上叙述历史的能力,是检验学 生的历史观和历史知识、能力、方法等方面发展水平的主要指标;家国情怀是学习历史和认识历史在思想、 观念、情感、态度等方面的重要体现,是实现历史教育育人功能的重要标志。 1.唯物史观 唯物史现是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。人类对历史的认识是由 表及里、逐渐深化的,要透过历史的纷杂表象认识历史的本质,科学的历史观和方法论是非常重要的。 唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的 认识。 2.时空观念 时空观念是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。任何历史事 物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史事有准确 的理解。 3.史料实证 史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。 历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确、客观的认识,必须重 视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真,去粗取精,这是历史学的重要方法。 4.历史解释 历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能 力与方法。 所有历史叙述在本质上都是对历史的解释,区别只是在于解释的正误、深浅。人们通过多种不同的 方式描述和解释过去,通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地理解历史事物,不仅要将其描述 出来,还要揭示其表象背后的深层因果关系。通过对历史的解释,不断接近历史真实。 5.家国情怀 家国情环是学习和探究历史应具有的社会责任与人文追求。学习和探究历史应具有价值关怀,要充 满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命。 (二)课程目标 1.了解唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;能够正确认识人类历史发展的总趋势;能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。 2.知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的;能够知道划分历史时间与空间的多种方式,并能 够运用这些方式叙述过去;能够按照时间顺序和空间要素,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相 互关联;能够在不同的时空框架下理解历史上的变化与延续、统一与多样、局部与整体,并据此对史事作 出合理解释。在认识现实社会时,能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察。

中国文化史教学大纲 课程名称:中国文化史课程编号:051004 英文名称:History of Chinese Culture 学时学分:72/4 课程性质:专业基础课开设学期:5 课程简介:本课程结合文化学的一般知识,介绍中国传统文化的类型、特点、价值取向、基本精神及历代哲学、宗教、伦理道德、礼仪制度、婚丧嫁娶、衣食住行、风俗习惯、文学艺术、科学技术、教育科举等,并就传统文化的各个侧面做出评析,对中西文化的差异做出比较。旨在通过对博大精深的中国传统文化的讲授,提高学生的人文素养,更好地继承、创新和发展成就灿烂的中国传统文化。 第一章绪论(12学时) 第一节文化概论 一、文化的本义与定义(重点、难点) 二、文化的构成与分类(重点、难点) 三、文化的特征与功能 第二节中国传统文化概论 一、中国传统文化的界定与定义 二、中国传统文化的环境与条件 三、中国传统文化的类型与特点(重点) 四、中国传统文化的价值取向与基本精神(难点) 五、中国传统思想文化的发展历程 第二章中国传统哲学(4学时学) 第一节中国传统哲学的发展演进 一、哲学是文化的核心 二、历代哲学思想 第二节中国传统哲学民族精神(重点、难点) 一、天人协调精神 二、入世济世精神 三、理想主义精神 第三章中国传统宗教(6学时) 第一节中国原始宗教 一、自然崇拜 二、祖先崇拜 三、生殖崇拜 四、上帝崇拜

第二节中国传统佛教 一、佛教原始教义 二、佛教在中国的传播与流布(重点) 三、佛教组织与佛教习俗 第三节中国传统道教 一、道教的形成(难点) 二、道教的发展演变 三、道教信仰 四、伊斯兰教 五、民间秘密宗教 第四章中国传统伦理道德(4学时) 第一节中国传统伦理思想 一、中国传统伦理思想的基本内容 二、中国传统伦理思想的发展历程 第二节中国传统道德规范(重点) 一、仁、义、礼 二、忠孝、诚信 三、三纲五常、三从四德 第三节中国传统修身之道与理想人格 一、传统修身之道 二、传统理想人格 第五章中国传统礼仪制度(8学时) 第一节中国传统五礼 一、吉礼 二、嘉礼 三、宾礼 四、军礼 五、军礼 第二节中国传统婚姻习俗 一、中国古代婚姻形态的嬗变 二、一夫一妻制下的婚姻形式(重点、难点) 三、历代婚姻礼俗(重点、难点) 四、关于离婚问题 第三节中国传统丧葬习俗(重点、难点)

旅游文化实验教学大纲 (Tourism and Culture) (供四年制旅游管理专业2012级试用) 课程编号: 面向专业:旅游管理 实验类别:专业课实验 实验时数:6 考核方式:考试 实验总的目的与要求: 通过实训将旅游文化学科中的理论知识点和原则性规定转化为可操作的实践要领,使学生在熟悉景区工作环境特点和作业流程的基础上,培养初步的适应能力,在策划、讲解、组织应变、景观调查等方面获得锻炼。通过模拟景区作业实训,学生能够进行设计和撰写项目策划,做好接团讲解工作,并能进行安全维护,环境布置等。

其中:验证性实验 0 %,设计性实验 50 %,综合性实验 50 % 教材及参考书目: [1] 张文祥.旅游文化.第二版.北京:中国财经出版社,2009 [2]王明煊,胡定鹏.中国旅游文化.第一版.浙江:浙江大学出版社,2008 [3] 谢贵安.旅游文化学.第一版.北京:高等教育出版社,2007 [4] 喻学才.旅游文化.第一版.北京:中国林业出版社,2010 [5] 赵荣光,夏太生.中国旅游文化.第一版.大连:东北财经大学出版社, 2010 [6] 曹诗图.旅游文化与审美.第一版.武汉:武汉大学出版社,2006 [7] 仲富林.中国饮食文化.第一版.上海:上海人民出版社,2009 [8] 章海荣.旅游美学导论.第一版.北京:清华大学出版社,2006 执笔人:蒯小群审核人:龚艳教学院长:刘曙霞

《旅游文化》课程实训指导书 洪波编写

目录实训一旅游特色饮食线路设计 实训二永宁寺参观与导游词讲解

实训一旅游特色饮食线路设计 实训时数:3课时 实训目的: 1、能够运用调查、搜集资料的方法,编写美食文化、风物特产和旅游资源专辑。 2、通过调查,能够分析某一旅游地的美食文化、风物特产和旅游资源构成情况。 实训内容与形式: 一、理论基础 (一)中国菜肴的特点 1、选料广泛,菜品繁多 2、刀功精细,刀法多样 3、精于火候,技法多样 4、调料繁多,方法多样 5、盛器讲究,追求完美 6、医食同源,注重养生 7、兼收并蓄,推陈出新 (二)中国菜系的分类 四大菜系:鲁菜、川菜、粤菜、淮扬菜 八大菜系:鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、湘菜、徽菜、浙菜 1、四川菜 四川菜简称川菜,由成都、重庆两地的地方菜组成,还包括乐山、江津、自贡、合川等地的地方菜。川菜的代表名菜有回锅肉、怪味鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、开水白菜、麻婆豆腐等。 2、山东菜 山东菜简称鲁菜,由济南和胶东两地的地方菜发展而成。济南菜指济南、德州、泰安一带的菜肴;胶东菜起源于福山,包括青岛、烟台一带的菜肴。山东菜选料讲究,刀工精细,重视火候。以爆、炒、炸、扒见长,口味上注重突出原料本身的鲜味,以清淡鲜嫩为主,汤醇味正,原汁原味。鲁菜的代表名菜有九转大肠、葱烧海参、锅烧肘子、油爆双脆、扒原壳鲍鱼等。 3、广东菜 广东菜简称粤菜,由广州、潮州、东江三地的地方菜发展而成,以广州菜为代表。 粤菜的特点是选料精细,花色繁多,新颖奇异。口味以清淡、生脆、爽口为主,烹调技法有炒、炸、扒等。粤菜的代表名菜有片皮乳猪、白云猪手、糖醋咕噜肉、东江盐焗鸡、红烧大裙翅等。

中国传统文化概论》课程教学大纲 课程中文名称:中国传统文化概论 课程英文名称:General Introduction to Chinese traditional Culture 课程类别:公共基础课 课程编号: 一、课程的性质、任务 1.课程的性质、任务 《中国传统文化概论》是的一门公共基础课。本课程开设目的在于加强学生的人文素质教育,培养学生的现代人文精神,本课程的中心任务在于提高大学生的文化素质与综合素质。通过学习中国传统文化的基本内容,完善学生的知识结构,激发学生对于祖国的荣誉感和归属感,进一步陶冶身心,培养在生活中用传统文化的视角解决实际问题的能力。 2.教学的基本要求 通过本课程的讲授,对学生进行爱国主义教育,使学生对中国历史和中国传统文化有较为完整的认识和了解,激发学生对中国传统文化的热爱,增强学生的民族自信心、自尊心和自豪感,培养高尚的爱国主义情操,提高文化素质和人文修养, 3.适用专业与学时数 本课程适用于茅台学院生物工程、白酒酿造工程、酿造工程自动化、企业管理、食品质量与安全等各专业。总学时48,3 学分。其中理论课40学时,社会考察8 学时。 4.主要教学方法与媒体要求:本课程以课堂讲授为主,采用多媒体教学手段和启发式教学方法,突出教师的主导地位和学生的主体地位。引导学生多看、多读传统文化著作,配合文化网站等现代化信息的输入,提高教学效率。本课程内容丰富,信息量大,不可能在有限的课时内悉数穷尽,建议将一些适合讨论和交流的知识单元集中于网络教育平台,进行师生讨论和交流,提高学生学习中国传统文化知识的积极性。 、各章教学内容和要求 第一章绪论(2 学时)

课程教学大纲 课程名称:《中国旅游地理》 适用专业:旅游管理执笔人:适用学期:审核人: 学时: 64 制(修)订时间:

一、课程定位 (一)课程性质 本课程是旅游管理专业的一门专业课。本课程是旅游服务与管理专业、饭店服务与管理及旅游英语专业的一门主干专业基础课程。 (二)课程在人才培养过程中的作用 通过本门课程的学习,使学生掌握旅游从业必备的中国旅游地理基础知识、技能;树立空间地域意识;形成旅游综合动态思维,培养旅游欣赏能力,为今后服务工作和管理工作打下良好的基础。 (三)本课程与其他课程的关系 本课程是旅游专业专业课程,也对旅游管理专业其他专业课程起辅助和补充的作用。 二、教学目的 本课程采取传统讲授及现代化教学方式来组织教学,运用多媒体等教学手段,培养学生成为掌握“大旅游”职业领域内的基础知识及具备一定学习基础知识能力的合格毕业生。 (一)素质(情感)目标 1、有较强的职业道德、职业素养和职业品质,包括爱岗敬业、积极进取、吃苦耐劳、服从分配、诚实守信; 2、能较好地与人沟通,有一定的社交能力和应变能力 3、有较强的集体荣誉感和团队合作意识; 4、有较强的安全意识,包括学习安全、工作安全和人身安全等; (二)知识目标 1、掌握中国旅游资源的概念及分类、中国旅游资源的类别及典型代表、各大旅游区核心旅游城市及经典旅游线路和重点旅游景区的旅游特征等知识;

2、了解旅游资源赏析、中国旅游客源地理、中国旅游交通与旅游路线、旅游资源开发与旅游环境保护、旅游信息与旅游地图、 中国旅游区划、自助旅游等知识; (三)能力目标 1、能正确阅读分析旅游资源分布图及旅游景区导游图; 2、能完成简单的旅游线路设计; 3、能对核心旅游景区进行简单旅游讲解; 三、教学内容与学时分配 (一)教学项目 模块教学知识要求重点及难点知识和能力目标学时 第一章 中国旅游资源地理1、中国旅游资源形成的地理背景 (自然地理背景、人文地理背景) 2、中国旅游资源的基本特征 (多样性、差异性、广泛性和集中性、季节性、互补性、文化 性、悠远性、奇特性) 重点: 1、中国旅游资源形成的地 理背景 2、中国旅游资源的基本特 征 难点:无 考核方式:笔试 1、掌握我国旅游资源形成的地理 背景及我国旅游资源的基本特征; (简答) 2、能运用所学旅游资源形成地理 背景知识分析相关案例,辨析旅游 资源形成的影响因素及形成背景, 培养和提高学生分析问题与解决问 题的能力;(案例分析) 3、应用“职业道德与企业理论”’ 的行业规范与标准,分析企业行为 的善恶,强化学生“职业道德素质”。 (案例分析) 第1周 (4课时)