水土保持中文3土壤侵蚀及水蚀

- 格式:pptx

- 大小:7.36 MB

- 文档页数:70

可编辑修改精选全文完整版水土保持学第二章土壤侵蚀1.土壤侵蚀:土壤及其母质在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下,被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程。

2.水土流失:在水力、重力、风力等外营力作用下,水土资源和土地生产力的破坏和损失,包括土地表层侵蚀及水的损失,亦称水土损失。

3.内营力作用的主要表现是地壳运动、岩浆活动、地震等。

1)地壳运动:地壳运动使地壳发生变形和位移,改变地壳构造形态,因此又称为构造运动,根据地壳运动的方向,可分为垂直运动和水平运动两类。

2)岩浆活动:岩浆活动是地球内部的物质运动(地幔物质运动)。

地球内部软流圈的熔融物质会在压力、温度改变的条件下,沿地壳裂或脆弱带侵入或喷出,岩浆侵入地壳形成各种侵入体,喷出地表则形成各种类型的火山,改变原来形态,造成新的起伏。

3)地震:地震也是内营力作用的一种表现,它往往与断裂、火山现象相联系。

4.外营力作用的主要能源来自太阳能。

地壳表面直接与大气圈、水圈、生物圈接触,它们之间发生复杂的相互影响和相互作用,从而使地表形态不断发生变化,都经历了风化、剥蚀、搬运和堆积(沉积)几个环节。

1)风化作用:风化作用就是指矿物、岩石在地表新的物理、化学条件下所产生的一切物理状态和化学成分的变化,是在大气及生物影响下岩石在原地发生的破坏作用。

2)剥蚀作用:各种外营力作用(包括风化、流水、冰川、风、波浪等。

)对地表进行破坏,并把破坏后的物质搬离原地,这一过程或作用称为剥蚀作用。

3)搬运作用:风化、侵蚀后的碎屑物质,随着各种不同的外营力作用转移到其他地方的过程称为搬运作用。

4)堆积作用:被搬运的物质由于介质搬运能力的减弱或搬运介质物理、化学条件的改变,或在生物活动参与下发生堆积或沉积,称为堆积作用。

5.土壤侵蚀的类型1)按导致土壤侵蚀的外营力种类划分土壤侵蚀类型:水力侵蚀类型风力侵蚀类型重力侵蚀类型冻融侵蚀类型冰川侵蚀类型混合侵蚀类型化学侵蚀类型生物侵蚀类型2)按土壤侵蚀发生的时间划分:以人类在地球上出现的时间为分界点,将土壤侵蚀划分为两大类:古代侵蚀:人类出现在地球上以前所发生的侵蚀现代侵蚀:人类出现在地球上之后所发生的侵蚀3)按土壤侵蚀发生的速度划分:土壤侵蚀类型:加速侵蚀、正常侵蚀6.水力侵蚀的作用方式,按侵蚀作用方向,可分为下蚀和侧蚀。

可编辑修改精选全文完整版水土保持学研究的内容:研究水土流失的形式、分布和危害;研究水土流失的规律和水土保持的措施;研究制定水土保持规划;研究水土保持效益和水土流失预防监督技术。

水土保持是将水土流失的治理、研究和预防监督有机结合起来,进一步实施土地以及经营作业所需要的水土保持技术,保护和合理利用水土资源,实现经济社会和环境的可持续发展。

水土保持的作用:防止土壤侵蚀和土地沙漠化;改良土壤性状,提高和维持土地生产力;防止江河、水库淤积,提高通航抗灾能力;改善土壤生态环境,提高系统的防灾抗灾能力;有效保护生物多样性。

土壤侵蚀是指土壤及其母质在水力、风力、冻融、重力等外营力的作用下,被破坏、剥蚀、搬用和沉积的过程。

其本质是土壤肥力下降、理化性质变劣、土地利用率降低、生态环境恶化。

土壤侵蚀量是土壤在外营力的作用下产生位移的物质量。

水土流失是在水力、风力、重力等外营力的作用下,水土资源和土地生产力的破坏和损失.土壤侵蚀按外营力分为:风蚀、水蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀、泥石流侵蚀和化学侵蚀。

水力侵蚀是指土壤在水力作用下发生的侵蚀现象。

分为面蚀(雨滴击溅侵蚀、层状侵蚀、鳞片状侵蚀、细沟状侵蚀)、沟蚀(浅沟侵蚀、切沟侵蚀、冲沟侵蚀、河沟)和山洪侵蚀三种风蚀是指土壤颗粒或沙粒在风力作用下脱离地表,被搬用和堆积的过程,以及随风运动的沙粒在打击岩石表面过程中使岩石碎屑剥离出现摩擦和蜂窝的现象。

有以下三种移动方式:扬失、跃移和滚动。

重力侵蚀是以重力作用为主引起的土壤侵蚀。

主要有陷穴、泻溜、滑坡和崩塌四种形式。

冻融侵蚀是土壤在冻容作用下发生的一种土壤侵蚀现象。

分为冻融土侵蚀和冰川侵蚀。

土壤侵蚀强度指单位土壤侵蚀面积上的土壤侵蚀量。

年土壤侵蚀量T/土壤侵蚀面积(平方KM)。

分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀、极强度侵蚀和剧烈侵蚀。

年土壤侵蚀模数指年土壤侵蚀总量与总土地面积之比。

沟壑密度指沟壑总长度与与总土地面积之比。

土壤侵蚀面积包括坡耕地、耕地、植被盖度低于60以下的荒坡、荒沟和其他用地面积。

土壤侵蚀对水土保持的影响土壤是人类赖以生存的基本资源之一,而水土保持则是维护土壤资源可持续利用的重要手段。

然而,随着人类对土地的过度开发和不合理利用,土壤侵蚀问题日益突出。

本文将探讨土壤侵蚀对水土保持的影响,并提出相关的对策。

1. 土壤侵蚀的概念和形成机制土壤侵蚀是指水流、风力、重力和人类活动等因素对土壤的破坏和消耗过程。

水土流失是土壤侵蚀的主要形式,其机制主要包括坡面产流、坡面侵蚀和河道侵蚀。

2. 土壤侵蚀对水土保持的影响2.1 损失土壤肥力土壤中富含的养分和有机质是植物生长的重要营养来源。

然而,土壤侵蚀会将大量富含养分的表层土壤冲走,导致土壤肥力急剧降低,使农作物的生长受到限制。

2.2 加速水体富营养化土壤侵蚀带走的土壤颗粒中含有的养分、农药和污染物等会被输送到水体中,导致水体富营养化。

富营养化不仅对水生生物造成威胁,还会引发水体富营养化相关的问题,例如水华等。

2.3 水资源短缺土壤侵蚀导致水土流失,造成了水资源的浪费和短缺。

在水资源稀缺的地区,土壤侵蚀进一步加剧了水源的贫乏,给当地的生产和生活带来了极大的困扰。

3. 应对土壤侵蚀的对策3.1 防治措施加强水土流失综合治理,采取措施减少土壤侵蚀。

其中包括建立植被覆盖系统、合理布置田间道路、修建沟渠等。

3.2 合理农业耕作改变传统的农耕方式,采取保护性耕作、轮作和间作等措施减少土壤侵蚀。

合理利用农药和化肥,减少蓄积在土壤中的农残和污染物。

3.3 促进土壤保持意识加强宣传教育,提高公众对土壤保持的认识和重视程度。

通过举办宣讲会、培训班和策展等活动,提高农民和大众对土壤侵蚀问题的认知。

4. 结语土壤侵蚀对水土保持带来了严重的影响,破坏了土壤资源的可持续利用。

为了保护土壤资源,我们必须加强土壤侵蚀防治工作,采取科学合理的措施保护土壤并提高水土保持意识。

只有这样,我们才能实现可持续发展和生态文明建设的目标。

土壤侵蚀的概念类型特点及影响因素土壤侵蚀是指水流或风力等外力对土壤进行破坏和搬运的过程。

它是一种地表流失的现象,常常导致土壤层变薄、质量下降,甚至造成严重的环境问题。

主要有风蚀和水蚀两种类型,它们的特点和影响因素各有不同。

风蚀是指由于强风的吹拂和搬运,使土壤表面逐渐变薄和破坏的过程。

常见的风蚀现象有沙尘暴和沙漠化。

风蚀主要发生在干旱和半干旱地区,气候干燥、土地水分缺乏、植被稀少,土壤容易受到风的侵蚀。

当强风吹来时,它会将土壤颗粒带走,形成沙尘暴和沙丘,甚至整个土壤层也可能被风吹走。

水蚀是指由于雨水或河流等水流对土壤进行冲刷和搬运的过程。

常见的水蚀现象有河谷侵蚀、土地冲沟和坡耕地蚀等。

水蚀主要发生在湿润地区,由于降水量大、土地水分充足和坡度较大,导致水流速度增加,土壤容易被冲刷。

水流冲刷可将土壤颗粒带走,形成河床淤积和冲沟,甚至造成水土流失。

土壤侵蚀的特点是破坏性强、发生迅猛和难以恢复。

侵蚀过程中,土壤颗粒被搬运带走,破坏了土壤结构,使土壤容量减小,保水能力降低,营养物质流失,导致土壤质量下降。

同时,土壤表面变薄,被侵蚀的地区容易出现水土流失、干旱和沙漠化等环境问题,严重影响农业和生态环境的可持续发展。

影响土壤侵蚀的因素很多,主要包括气候条件、土地利用方式、地貌特征和人类活动等。

气候条件对土壤侵蚀影响很大,特别是降水量、降水强度和风速等因素。

在湿润地区,降水量大、降水强度大、风速小,有利于水蚀发生。

而在干旱地区,由于降水量少、风速大,风蚀更易发生。

土地利用方式也是影响土壤侵蚀的重要因素,种植一季作物、森林、草地等能够保持土壤结构和保护表面覆盖,减轻土壤侵蚀。

而采伐森林、放牧和过度耕作等不合理的土地利用方式,容易加剧土壤侵蚀。

地貌特征是影响土壤侵蚀的另一个重要因素,土地坡度和坡长等地貌特征越大,水流速度越快,产生的侵蚀力就越大。

最后,人类的活动也是影响土壤侵蚀的主要因素,过度开发、过度放牧、过度开垦等人类活动会破坏土地表面覆盖和土壤结构,加剧土壤侵蚀。

绪论1、土壤侵蚀是指土壤或成土母质在外力(水、风、重力等)作用下被破坏剥蚀、搬运和沉积的过程。

2、水土流失在水力、重力、风力等外营力作用下,水土资源和土地生产力的破坏和损失,包括土地表层侵蚀和水的损失,亦称水土损失3、水土保持:是防治水土流失,保护、改良与合理利用水土资源,维护和提高土地生产力,以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益,建立良好的生态环境的事业。

4、水土保持学是研究水土流失原因和发展过程,以及运用综合性技术措施,防治水土流失等自然灾害从而保障生产发展的一门新的自然科学。

5、水土流失的危害①破坏土地资源,吞食农田②削弱地力,降低土壤质量③泥沙淤积河床,加剧洪涝灾害④淤塞湖泊水库,危害水利设施⑤破坏交通安全,危及人民生命财产安全⑥严重环境污染⑦水土流失与贫困恶性循环,同步发展:越垦越穷,越穷越垦;穷山恶水6、水土保持的特点:基础性与长期性复杂性与综合性社会性与公益性监督与效益7、水土保持原则 3.重视植被的环境保护作用 4.把保护土地与改良土地结合起来5.采用综合措施防治水土流失 6.因地制宜7.生态—经济效益兼优的原则8.以“持续发展”的理论指导区域的综合整治与经营第一章水土保持基本原理1、水量平衡:是指对于任一自然区域(或某一水体),在给定的时殷内,各种形式的输入水量应等于各种形式的输出水量与区域内在该时段的储量的增量之和。

2、容许土壤流失量:是指在维持土地高生产力水平前提下的最大土壤侵蚀速率,或与岩石的化学风化成土率保持平衡的侵蚀速度。

3、可持续发展:指“既满足当代的需求,又不危及后代满足需求能力的发展”。

第二章土壤侵蚀规律4、土壤侵蚀类型(按作用力分):水力侵蚀重力侵蚀冻融侵蚀冰川侵蚀混合侵蚀风力侵蚀生物侵蚀化学侵蚀5、水力侵蚀可分为:①雨滴击溅侵蚀②面蚀③沟蚀④山洪侵蚀⑤海岸浪蚀及库岸浪蚀6、风力侵蚀可分为:①侵蚀作用:吹蚀和磨蚀②输移作用:悬移、跃移、蠕移③沉积作用: 沉降堆积、遇阻堆积7、重力侵蚀:陷穴、泻溜、滑坡、崩塌、崩岗、岩层蠕动、山剥皮8、土壤侵蚀模数:单位时间单位面积内产生的土壤侵蚀量,称为土壤侵蚀速率(或速度)9、土壤侵蚀程度:是指任何一种土壤侵蚀形式在特定外营力种类作用和一定环境条件影响下,自其发生开始,截止到目前为止的发展状况。

水土保持学知识点一、名词解释水土保持学、土壤侵蚀、土壤侵蚀量、土壤侵蚀速度、土壤流失量、流域产沙量、侵蚀模数、正常侵蚀、自然侵蚀、加速侵蚀、现代侵蚀、水力侵蚀、溅蚀、面蚀、层状面蚀、鳞片状面蚀、砂砾化面蚀、细沟状面蚀、沟蚀、浅沟侵蚀、切沟侵蚀、冲沟侵蚀、山洪侵蚀、重力侵蚀、陷穴、泻溜、崩塌、滑坡、冻融侵蚀、冰川侵蚀、混合侵蚀、泥石流、泥流、石洪、风力侵蚀、植物侵蚀、层流、紊流、水流挟沙力、块体运动、起沙风速、输沙率、热融作用、热融滑塌、热融沉陷、侵蚀转折坡度、横坡耕作、区田、圳田、治坡工程、水平梯田、坡式梯田、隔坡梯田、反坡梯田、谷坊、山洪、荒溪、拦沙坝、变坡工程、排导沟、明硐、渡槽、急流槽、改沟工程、农田防护林、农田林网化、林带结构、紧密结构、疏透结构、通风结构、林带疏透度、林带透风系数、林带夹角、防护距离、有效防护距离、防护范围、有效防护范围、植苗造林、埋干造林、扦插造林、植物阻沙作用、机械沙障。

二、填空题1、水土保持是(山丘)区和(风沙)区水与土地两种自然资源的保护、改良和合理利用。

2、我国水土流失的特点是(强度高、成因复杂、危害严重)。

3、(加速侵蚀)是我们防治土壤侵蚀的主要对象。

4、面蚀是土壤侵蚀中最常见的一种形式,根据它发生的地质条件,土地利用现状及其表现的形态差异,又可分为层状面蚀、(鳞片状面蚀)、砂砾化面蚀和(细沟状面蚀)。

5、裸露的坡地受到雨滴的击溅而引起的土壤侵蚀称为(溅蚀)。

6、切沟侵蚀的横断面呈(V)型,而冲沟侵蚀则呈(U)型。

7、重力侵蚀是一种以重力作用为主引起的土壤侵蚀形式,它主要有陷穴、(泻溜)、崩塌、和(滑坡)。

8、陷穴沿流水线连串出现时叫(串珠状陷穴),成群状出现时又叫(蜂窝状陷穴)。

9、冰川侵蚀对底部土体产生(刨蚀),而对两侧土体产生(刮蚀)。

10、一般情况下雨滴直径大,终点速度高,降雨强度大,(溅蚀)越严重。

11、地表径流的水流可以分为(层流)和(紊流)两种基本流态。

土壤侵蚀与水土保持的关系研究土壤侵蚀是指水、风、冰等自然力量和人类活动导致土壤颗粒由原来的位置离开,随着流水、风力等运动转移的过程。

因此,水土保持的基本任务就是防治土壤侵蚀,保护和改善土壤资源。

土壤侵蚀与水土保持之间有着密切关系。

首先,土壤侵蚀会对土壤造成巨大的破坏,破坏了土壤的肥力和结构,降低了土壤的保水能力,导致水资源的浪费和土壤的流失。

土壤是生态系统的基础,其物理、化学和生物学特性对植物生长和生产力有着重要影响。

土壤侵蚀使得土壤层变浅,土壤的有机质含量降低,土壤肥力指数下降,直接影响了土壤的产量和质量。

而水土保持正是通过措施的实施,抑制土壤侵蚀的发生,减少土壤流失和损失,从而保护和改善土壤质量。

水土保持措施如植被覆盖、建设梯田、修筑水库和沟渠等,都能有效地减缓土壤侵蚀的速度,使土壤得到恢复和保护。

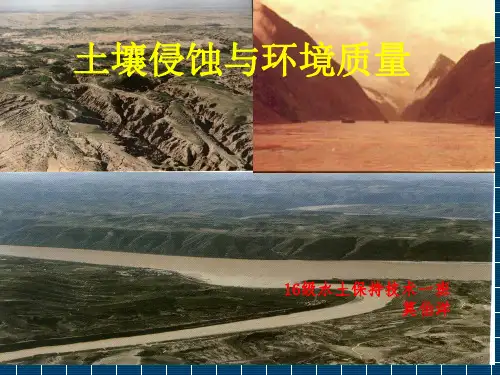

其次,土壤侵蚀对水资源和环境造成不利影响。

土壤颗粒通过水流迁移,会直接进入河流、湖泊等水域,导致水资源的富集和浪费。

土壤的流失还会使水质变差,土壤中的污染物和养分随流水进入水体,引发水资源的污染和生态系统的破坏。

此外,土壤侵蚀还导致了泥沙的淤积,使得河床淤高,导致洪水的频发和河水的河势变浅,影响了水资源的利用和开发。

而水土保持措施就是为了保护水资源,防止水资源的浪费和污染。

通过修建沟渠和水库,可以引导和集中流水,减少冲刷力度,避免泥沙的淤积;同时通过合理的土地利用和植被覆盖等措施,减少土壤侵蚀,保护水资源的质量和数量。

此外,土壤侵蚀还会导致生态系统的破坏和生物多样性的减少。

土壤是生态系统的重要组成部分,对生物体的生长和繁殖具有重要的影响。

土壤侵蚀使得土壤资源流失,直接导致生境的破坏和生物多样性的减少。

土壤侵蚀流失的土壤还会沉淀在生境中,改变现有的土地类型和植被类型,进一步破坏了生态系统的稳定性和连通性。

而水土保持的主要目标之一就是保护和恢复生态系统,通过建设植被带、改变农作物种植结构、修筑河道等手段,保护和改善生境,促进生物多样性的发展和生态环境的恢复。

《土壤侵蚀原理》及《水土保持原理》两本书上的水土保持名词解释1、土壤侵蚀(soil erosion)——土壤及其母质在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下,被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程。

土壤在外营力作用下产生位移的物质量,称土壤侵蚀量(the amount of soil erosion)。

2、流域产沙量(sediment yield)——在特定时段内通过小流域出口某一观测断面的泥沙总量。

3、水土流失(water and soil loss)——在水力、重力、风力等外营力作用下,水土资源和土地生产力的破坏和损失,包括土地表层侵蚀及水的损失,亦称水土损失。

4、水土保持(water and soil conservation)——防治水土流失,保护、改良与合理利用山丘区和风沙区水土资源,维护和提高土地生产力,以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益,建立良好生态环境的事业。

5、地质侵蚀(geological erosion)——就是在地质营力作用下,地层表面物质产生位移和沉积等一系列破坏土地资源的侵蚀过程。

6、加速侵蚀(accelerated erosion)——指由于人们不合理活动,如滥伐森林、陡坡开垦、过度放牧和过度樵采等,再加之自然因素的影响,使土壤侵蚀速率超过正常侵蚀(或自然侵蚀)速率,导致土壤资源的损失和破坏。

7、正常侵蚀(normal erosion)——指的是在不受人类活动影响下的自然环境中,所发生的土壤侵蚀速率小于或等于土壤形成速率的那部分土壤侵蚀。

8、面蚀(surface erosion)——斜坡上的降雨不能完全被土壤吸收时在地表产生积水,由于重力作用形成地表径流,开始形成的地表径流处于未集中的分散状态,分散的地表径流冲走地表土粒。

9、沟蚀(gully erosion)——集中的地表径流冲刷地表,切入地面带走土壤、母质及破碎基岩,形成沟壑的过程。

10、山洪侵蚀(torrential flood erosion)——在山区、丘陵区富含泥沙的地表径流、经过侵蚀沟网的集中,形成突发洪水,冲出沟道向河道汇集,山区河流洪水对沟道堤岸的冲淘、对河床的冲刷或淤积过程。

水土保持术语水土保持术语-中华人民共和国国家标准Terms in soil and water conservationGB/T 20465-2006水土保持术语标准1范围本标准规定了水土保持科学技术范围内的基本术语及定义。

本标准适用于水土保持生产、科研、教学和管理等有关领域。

2引用标准标准的规定。

3基本术语3.1综合术语3.1.1水土流失soil erosion and water loss在水力、风力、重力及冻融等自然营力和人类活动作用下,水土资源和土地生产能力的破坏和损失,包括土地表层侵蚀及水的损失。

3.1.2水的损失water loss大于土壤入渗强度的雨水或融雪水因重力作用而沿坡面流失的现象。

3.1.3水土流失类型type of soil erosion and water loss根据引发水土流失的主要作用力的不同而划分的水土流失类别。

3.1.4 水土流失形式form of soil erosion and water loss在作用力相同的情况下,水土流失所表现出的不同方式。

3.1.5水土流失区region of soil erosion and water loss水土流失比较集中,年土壤侵蚀量超过相应的容许土壤流失量的地域。

3.1.6水土流失面积area of soil erosion and water loss土壤侵蚀强度为轻度和轻度以上的土地面积,亦称土壤侵蚀面积。

3.1.7水土流失规律law of soil erosion and water loss水土流失的发生、发展与其各种影响因素之间的内在联系。

3.1.8容许土壤流失量soil loss tolerance根据保持土壤资源及其生产能力而确定的年土壤流失量上限,通常小于或等于成土速率。

对于坡耕地,是指维持土壤肥力,保持作物在长时期内能经济、持续、稳定地获得高产所容许的年最大土壤流失量。

3.1.9水土保持soil and water conservation防治水土流失,保护、改良与合理利用水土资源,维护和提高土地生产力,减轻洪水、干旱和风沙灾害,以利于充分发挥水、土资源的生态效益、经济效益和社会效益,建立良好生态环境,支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业。