心尖肥厚型心肌病与典型肥厚型心肌病的临床特点比较

- 格式:doc

- 大小:106.00 KB

- 文档页数:4

肥厚型心肌病的心电图诊断摘要】目的:探讨肥厚型心肌病的临床心电图诊断。

方法:对2013年6月~2014年6月收治的肥厚型心肌病患者临床心电图表现进行分析。

结果:大多数HCM都有心、脑缺血临床表现;ECG有多种变化,以ST-T改变多见,UCG检查具有诊断价值。

结论:肥厚型心肌病的诊断主要靠超声心动图检查和心血管造影,心电图只有辅助诊断价值。

但年轻人心电图出现深而窄的Q波并伴有同导联T波直立,高度提示肥厚型心肌病。

如果患者出现进行性左室肥厚,提示预后不良。

需要与各部位的心肌梗死Q波进行鉴别。

【关键词】肥厚性心肌病临床特点心电图改变【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)36-0261-02心肌肥厚是肥厚型心肌病的主要诊断依据,且伴有若干超声心动图表现,包括解剖学和血流动力学特征,但没有一种征象具有诊断特异性,只有在几种征象,特别是重要征象同时具备,并排除了其他病因所致心肌肥厚时,才能做出肥厚型心肌病的诊断[1]。

不特异,电压与心脏肥厚程度无关联性。

但心电图改变出现远比超声表现早,是青年人肥厚型心肌病的早期诊断线索。

对2013年6月~2014年6月收治的肥厚型心肌病患者临床心电图表现进行分析如下。

1. 一般资料30例中,男20例、女10例,年龄14~76岁,平均年龄45岁,其中有胸闷胸痛13例,心悸10例,劳力性呼吸困难3例,头晕2例,晕厥1例。

HCM家族史1例,并排除心肌炎、高血压病、瓣膜病、肺心病、冠心病等。

均行常规12导联ECG检查。

2. 心电图表现2.1室间隔肥厚型心肌病心电图表现①ST-T改变:出现ST段水平型或下斜型下移,T波深倒置。

以I、aVL、V2、V6导联T波倒置多见。

1/2~2/3患者可有左室肥厚。

②异常Q波深而窄,振幅≥同导联R波l/4,时限d0.04 s,并伴有同Ⅱ、Ⅲ、aVF、T波直立,多见于I、aVL、Ⅱ、Ⅲ、aVF、V5、V6导联。

心尖肥厚型心肌病(AHCM)的心电图特点分析【摘要】目的:探讨和研究心尖肥厚型心肌病的心电图特征,以便用于临床诊断和分析,。

方法: 2006年10月至2010年12月来我院就诊的有心肌病的患者20例,对患者均进行心电图检查,并与20例无器质性心脏病的健康患者的心电图资料进行比较分析。

结果:患有心尖肥厚型心肌病,其心电图均存在表现异常的情况,心电图的主要特征为:左胸的导联r波电压出现异常增高,左胸的导联能产生前后肢对称、深尖出现倒置的巨大t波,st段的水平型压低波。

结论:心电图检查对于诊断和区分心尖肥厚型心肌病具有重要的临床价值,临床上可根据心电图特征对心尖肥厚程度进行估计,值得临床借鉴和推广。

【关键词】心尖肥厚型心肌病心电图临床分析心尖肥厚型心肌病是临床上常见的一种心肌病,也是原发性肥厚型心肌病的一种比较特殊的类型[1]。

病理特征主要以乳头肌的水平以下心尖部的心肌肥厚、,通常会不伴有左心室的流出道梗阻或压力阶差,出现右心室的受累也比较少见[2],临床上多见于中老年的男性。

该病在心电图上均出现有特征性的改变,心电图一般呈现胸前的导联巨大t波倒置,较高的qrs波,同时伴有st段的下降[3]。

通过心电图特征的总结病与其他心肌疾病进行有效区分,有利于不同疾病的诊断和治疗,防止出现漏诊和误诊的情况[4]。

为探讨和分析心尖肥厚型心肌病的心电图特点,本文对2006年10月至2010年12月来我院就诊心肌病患者的心电图特点与健康患者的心电图进行对比分析,阐述了心尖肥厚型心肌病的心电图特征。

现报道如下:1 一般资料和方法1.1 一般资料2006年10月至2010年12月来我院就诊的具有完整临床资料的心尖肥厚型心肌病患者20例。

其中,男性患者有15例,女性患者有5例。

年龄35-76岁,平均年龄56±15岁,均排除糖尿病、冠心病、高血压等慢性疾病的病史。

临床表现为:胸部疼痛、胸闷、憋气、头晕、心悸、乏力等。

心尖肥厚型心肌病心电图改变的研究进展摘要:心尖肥厚型心肌病(AHCM)典型特征为心电图胸前导联存在巨大倒置T波(GNT)。

本文针对AHCM心电图改变相关研究展开综述,重点关注GNT的鉴别诊断和AHCM继发心电图改变。

关键词:AHCM;GNT;心电图;综述AHCM属于肥厚型心肌病(HCM)较为少见的一种亚型,占我国HCM患者的16%左右。

有学者提出并介绍了这一疾病的典型特征:影像学提示心尖肥厚、心电图可见GNT、左心室造影在舒张末期呈现出“黑桃样”变化[1]。

AHCM还可以存在ST-T异常、左心室高电压和其他心电图改变,本文针对AHCM心电图改变相关研究展开综述。

1AHCM诊断标准AHCM诊断离不开心肌磁共振成像及超声心动图检查,现阶段世界公认诊断标准如下所述:最大心尖段室壁厚度超过15mm,并且最大心尖室壁厚度与后壁厚度的比值超过1.5,同时排除致使类似肥厚程度的各种疾病[2]。

因心尖为左心室最为薄弱的部分,当基因、家族史和心电图等特征指向AHCM,相应诊断标准能够适度减少到13~15mm。

极个别患者心尖厚度与“标准”相符之前已存在AHCM典型特征的GNT,且最终进展为AHCM。

2AHCM分型现阶段AHCM分型尚未得到统一划分,一般分成混合型及单纯型。

室壁肥厚单纯型局限在左心室乳头肌的水平之下,室壁肥厚混合型延伸至后壁、前壁、室间隔等其他节段,其中延伸至室间隔最为常见,不过最厚处依旧处在心尖段。

部分患者的心尖厚度和心电图改变虽然符合诊断标准,但最厚处在左心室的中部,相关学者将其称为中部肥厚型。

3AHCM流行病学40~60岁为AHCM多发年龄,且男性患病率高于女性。

大多数患者不存在明显症状,多见胸闷、胸痛、心悸、头晕和呼吸困难等不适症状。

伴随病程发展,可能会出现栓塞事件、无关于冠脉疾病的心肌缺血、进行性心力衰竭、心尖部室壁瘤以及心室颤动、室性心动过速和心房颤动等心律失常。

4GNT的鉴别诊断尽管心电图胸前导联提示存在GNT对AHCM诊断存在较高的特异度,但并不是AHCM所特有的,仍需注意和下列疾病进行鉴别诊断:第一,冠心病心肌缺血。

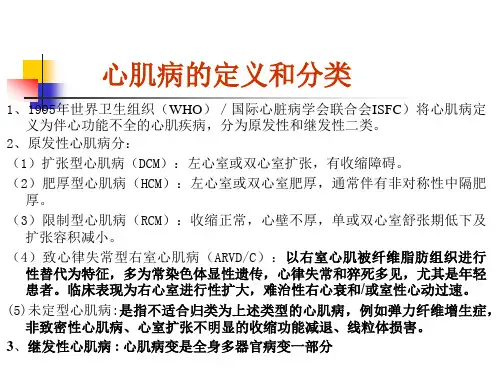

肥厚型心肌病流行病学及分子遗传学特点(全文版)肥厚型心肌病(HCM)在普通人群中发病率约为1∶500,男女比例2∶1,平均发病年龄(38±15)岁,病死率1%-2%,且常表现为猝死,是35岁以下人群的主要死亡原因。

中国人群发病约100万人。

其病理变化以室间隔中上部肥厚最常见,通常表现为非对称性。

不成比例的心肌肥厚常使室间隔的厚度与左心室后壁厚度之比>1.3,少数可达3,亦有心尖肥厚型、均匀性肥厚型、左室前侧壁、后壁、右室等部位肥厚。

肥厚型心肌病的病理生理较复杂,主要涉及到左室流出道梗阻、舒张期功能不全、心肌缺血、二尖瓣返流4个方面。

HCM 有三种类型:①梗阻性:安静时压力阶差>30mmHg;②隐匿梗阻性:负荷运动时压力阶差>30mmHg;③非梗阻性:安静和负荷时压力阶差均<30mmHg。

对于梗阻患者,临床症状出现的更早和严重,病死率更高,猝死的风险增加了4倍。

HCM 的的临床症状有呼吸困难、运动耐力降低、胸痛、心悸和晕厥等,有时猝死是唯一的临床表现。

家族聚集性是肥厚型心肌病流行病学的一个显著特点,50%以上的病例有家族史。

1989年,Jarcho等首次对一高加索裔法兰西家系进行了分析,发现位于14号染色体长臂(14q1)上的心脏β-肌球蛋白重链(MYH7)基因错义突变可导致HCM。

几十年来,HCM的分子遗传学水平的实验室研究和临床研究已经取得了很大的进展,利用微卫星基因标记全基因组扫描及连锁分析等技术,已将致病基因定位在9个不同的染色体上,目前发现20种HCM致病相关基因以及约1000个突变位点。

1 与肌小节相关的蛋白质基因突变编码肌小节蛋白的基因有13个,编码粗肌丝的基因有β-肌球蛋白重链基因(MYH7),肌球蛋白结合蛋白C基因(MYBPC3),肌球蛋白必需轻链基因(MYL3),肌球蛋白调控轻链基因(MYL2),粗丝联接蛋白基因(TTN)等。

编码细肌丝的基因有肌钙蛋白I基因(TNNI3),肌钙蛋白T基因( TNNT2),α-心脏肌动蛋白基因(ACTC),和原肌球蛋白基因( TPM1)等。

心尖肥厚型心肌病的心电图特点标签:心尖肥厚型心肌病;心电图1 资料与方法对象为我院门诊及住院病人,在确诊为肥厚型心肌病的38例患者中,其中AHCM共8例。

其中男5例,女3例,年龄29~64岁,平均(41±5)岁,排除高血压病、糖尿病,无长期饮酒史,无其他慢性疾病。

患者定期做常规12导心电图随访。

2 结果注:LVD:左室舒张末内径;IVS:室间隔舒张期厚度;LVPW:左室后壁舒张末厚度;LAD:左房内径;LV A:左室心尖舒张末厚度8例AHCM心电图特征:(1)8例均为窦性心律,1例伴有W-P-W。

(2)R波增高10例,R波≥25mm,以左胸导V 3,4,5 为主,其中Rv 4 >Rv 5 >Rv 3 5例,Rv 5 >Rv 4 >Rv 3 2例,Rv 3 >Rv 4 >Rv 5 3例,伴RⅡ、Ⅲ、avF 增高2例,伴R Ⅰ、avL 增高1例。

(3)ST改變:单纯ST段下移5例,伴肢体导联ST段下移1例。

(4)T波对称性深倒置:8例均有左胸导联较深的倒置T波,平均深度(0.30±0.25)mV,累及下壁T Ⅱ、Ⅲ、avF 倒置2例,T Ⅰ、avL倒置1例。

其中3例符合Tv 4 >Tv 5 >Tv 3 的规律。

(5)其他:未见Q波形成。

3 讨论由于多数AHCM患者常无明显的自觉症状,可有不典型的胸闷,心悸,呼吸不畅,头晕乏力,左胸隐痛等表现,诊断线索主要是常规心电图上左胸导联有巨大倒置的对称性T波和左胸导联R波增高。

本组8例AHCM大多数是常规心电图有典型的改变而疑有本病,而后做超声心动图而确诊。

文献报道左胸导Tv 4 >Tv 5 >Tv 3及Rv 4>Rv 5 >Rv 3 呈规律性变化,本组半数患者有此规律性心电图特征,但部分患者心电图可有轻微变异,如:Rv 5 >Rv 4 >Rv 3 及Tv 5 >Tv 4 >Tv 3,可能系心尖肥厚的最厚部位略有轻微变异所致。

心尖肥厚型心肌病与典型肥厚型心肌病的临床特点比较

目的 对心尖肥厚型心肌病与典型厚型心肌病的临床特点进行分析。方法 选

取我院2010年1月~2016年1月收治的典型肥厚型心肌病患者120例作为研究

对象,对其临床资料采取回顾分析的方式进行分析。将其分为三组进行比较。心

尖肥厚型心肌病患者40例,(一组)。然后根据典型肥厚型心肌病患者是否存在

着流出道梗阻将剩下的患者分为梗阻性肥厚型心肌病患者35例(二组)以及非

梗阻性肥厚型心肌病45例(三组)。将三组患者的心脏超声以及临床特點进行对

比。结果 一组患者的左心室尖部厚度为(21.2±3.5)mm,没有患者发生梗阻现

象,室壁运动出现异常。结论 心间肥厚型心肌病和典型肥厚型心肌病在临床上

的特点是具有一定差异性的,而梗阻性肥厚型心肌病于非梗阻性肥厚型心肌病之

间的差异不大,心脏超声检查阳性及心电图胸导联上典型的GNT可以确诊为心

尖肥厚型心肌病。

标签:心尖肥厚型心肌病;典型肥厚型心肌病;临床特点

肥厚型心肌病在当前被认为是一种可能会导致心源性猝死的遗传性心肌疾

病。而心尖肥厚型心肌病则是肥厚型心肌病当中的一种较为特殊的形式,其发病

率也比较低。本次研究中为了探讨心间肥厚型心肌病与典型肥厚型心肌病之间的

临床特点,将我院收治的典型肥厚型心肌病患者120例作为主要研究对象,进行

对比研究,详细报告情况如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2010年1月~2016年1月收治的典型肥厚型心肌病患者120例作

为研究对象,对其临床资料采取回顾分析的方式进行分析。将其分为三组进行比

较。心尖肥厚型心肌病患者40例,(一组)。然后根据典型肥厚型心肌病患者是

否存在着流出道梗阻将剩下的患者分为梗阻性肥厚型心肌病患者35例(二组)

以及非梗阻性肥厚型心肌病45例(三组)。将三组患者的心脏超声以及临床特征

进行对比。典型肥厚型心肌病患者与心尖肥厚型心肌病的患者入选全部符合中华

医学学会心肌病的诊断和治疗建议2007中的诊断标准。

1.2 方法

对患者的一般资料进行收集和整理。当中主要包含了患者的:年龄、身高、

体重、性别、家族史、高血压病史、治疗方法、12导联心电图和核磁共振等检

查的相关资料。然后根据患者资料进行临床特点的对比。

1.3 统计学方法

应用SPSS 17.0统计学软件对数据进行分析,计量资料以“x±s”表示,采用

x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

一般资料:心尖肥厚型心肌病患者40例,梗阻性肥厚型心肌病患者35例,

非梗阻性肥厚型心肌病45例。在心间肥厚型心肌病患者中未发现有家族猝死病

史,在典型肥厚型心肌病患者中发现有家族成员猝死病案5例。心间肥厚型心肌

病患者多数会发生胸闷、气短的症状同时在心电图上会出现一定的异常现象,从

而导致就诊。此外在心尖肥厚型心肌病患者和梗阻性肥厚型心肌病患者中分别误

诊为冠心病5例,在非梗阻性肥厚型心肌病中误诊为冠心病患者1例。见表1。

三组患者在心肌酶学水平上比较,差异无统计学意义(P>0.05)。在心脏超

声波的检查中,三组患者室间隔厚度比较,差异有统计学意义(P<0.05)。早超

声波测量下心尖肥厚型心肌病患者的左心室心尖部位厚度全部在(21.1±3.5)mm,

均无流出梗阻出现,无SAM征。室壁运动未见异常。三组患者均采取超声心动

图检查方式进行检查,在心尖肥厚型心肌病患者中发现心尖部室壁肥厚患者15

例,间隔的厚度要远远超过正常范围之外。在梗阻性肥厚心肌病患者中和非梗阻

性肥厚心肌病组共有患者80例,仅有5例未发现室间隔及左心室壁增厚,这些

患者需要通过医生的再次诊疗进行确定。

3 讨 论

心尖肥厚型心肌病是肥厚型心肌病当中的一种较为突出的形式,其肥厚的部

位与左心室乳头肌以远的心尖部位为主。这项疾病的研究和发现是最初由日本的

学者进行报道的,并且发现这项疾病约占整体肥厚型心肌病人数的20%左右,是

一种较为常见的疾病类型[1]。这种疾病的发病是一种较为特殊的类型,该病的

发病比较晚,主要受到社会和遗传等方面的影响。在正常的情况下心脏超声先动

图检查的过程中,心尖部位的厚度应当在(9.4±3.1)mm。但当患者已经患有心

尖肥厚型心肌病以后,那么这个时候的患者就会产生较为明显的心尖厚度增加

[2]。

在本次研究中发现,一般来说患有心间肥厚型心肌病的患者都会出现胸闷、

气短、呼吸困难等症状,但没有家族遗传病史和猝死病史,很少会发生晕厥现象。

患者在发病以后其症状与冠心病的症状之间有着一定的相似性,因此在进行疾病

的判断过程中需要进行冠心病的排查工作,并最终确诊患者的心尖肥厚型心肌

病。在相关的研究中显示,患有心尖肥厚型心肌病的患者存活0.05)[4]。而心

尖肥厚型心肌病组的患者在IVS的值要明显小于其他两组,因此说明了其肥厚

型主要集中在了患者的心尖部位,这也是左房增大并不明显的一个主要因素。因

此,在对于左心房扩大的典型肥厚心肌病患者来说应当积极的预防心房颤动等问

题和血栓问题的发生,这也是导致患者发生心尖肥厚型心肌病的重要因素,只有

对此加以控制才能促使该病的发生几率能得到控制。

超声心动图在当前是一种较为先进的检查方式,其特异性>90%[5]。对于心

尖肥厚型心肌病的诊断主要依据是二维超声心动图特征性改变,也就是左心室长

轴切面能够看到心尖部位间隔左心下后壁增厚,明显的超过了正常的范围之内,

能够达到25~35 mm。但由于在观察的过程中可能会受到来自多个方面的因素影

响,因此观察中也会出现一定的差异性问题,导致超声检查中和促销此案例一定

的限制性[6]。本次研究中的心尖肥厚型心肌病组心脏超声的漏诊率较高,但由

于全部都经过了较为专业的医生进行二次检查,因此使得患者全部进行了最终的

确诊。之所以会发生漏诊的问题主要是因为以下几点原因:首先,检查的过程中

医生对于患者的左心室心尖部位的观察较为忽视,熬制最终的成像质量不够高。

其次,检查中二维超声心动图观察左心室的心尖部位的过程中,探头没有将整个

心尖部位全面的覆盖住,从而导致有一部心尖部位被忽略。再次,心尖肥厚部位

的检查是具有一定的局限性的,范围也比较小。超声心动图检查有着可重复性和

无创性,并且操作起来较为简单,廉价,因此即便在进行操作的过程中容易发生

局限性问题,但在实际的操作中还是被广泛的应用,同时也是一项比较可靠的技

术手段[7]。如果作为检查医生在对患者进行检查的过程中能够全面的进行检查,

时刻的提升自己的警惕性,并且从多个角度来进行观察,那么最终就能获得较为

满意的心尖图像,从而帮助医生做出最终的疾病判断。

虽然在当前阶段来说临床上人为使用心脏核磁共振方式才是进行心尖肥厚

型心肌病最终确诊的最佳手段,但由于其费用较高,并且有着一定的磁场干扰性,

因此在临床上的使用仍然受到了限制,当前阶段使用超声心动图仍然是比较科学

的手段。

在本次研究中发现,心尖肥厚型心肌病和典型肥厚型心肌病在临床的特点上

存在着明显的差异性,通常情况下会发生伴随左室流出道动力性梗阻以及压力阶

差。同时还发现,心尖肥厚型心肌病会发生一些不自觉的症状反应,但没有家族

性的疾病发生和猝死病例发[8]。在心脏超声发现,心尖部位同时心电图胸导联

上典型的深尖倒置T波可以认为是确诊心尖肥厚型心肌病的主要依据。对于一

些无症状或者类似冠心病症状的患者,在怀疑心尖肥厚型心肌病的情况下应当使

用心脏超声方式来进行确诊或者辨别,必要的情况下可以使用核磁共振方式进行

确诊。

参考文献

[1] 王晓武,梁宏亮,支伟伟,苏 洁,卢林鹤,张金洲,俞世强.肥厚梗阻

型心肌病猝死家族史患者心肌中Cx43表达变化[J].心脏杂志,2016,5(05):11-15.

[2] 冯雪虹.三维斑点追踪成像技术评价肥厚型心肌病患者左心室心肌功能

的应用价值[J].医疗装备,2016,6(20):66-69.

[3] 张兆国.心电图对肥厚型心肌病的早期诊断价值[J].心电图杂志(电子版),

2015,4(02):45-48.

[4] 王孝雅,程中伟,方 全.肥厚型心肌病的临床研究进展[J].心电图杂志(电

子版),2015,5(02):33-38.

[5] 李 杰.肥厚型心肌病38例临床特点的研究分析[J].中国医药指南,2013,

8(04):78-93.

[6] 何岩青.肥厚型心肌病的诊断体会[J].中国医药科学,2013,5(08):67-69.

[7] 王学英.肥厚型心肌病心电图44例临床分析[J].中国临床医生,2012,4

(11):74-79.

[8] 钱 芳,张 欣,刘亚静,黄 蕊,杨 蓉.妊娠合并肥厚型心肌病1例[J].

中国实用妇科与产科杂志,2011,4(12):55-58.