植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)酶联免疫分析试剂盒使用说明书

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:3

植物生理学复习资料植物生理学复习资料第一章植物的水分生理一、名词解释1、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。

单位Pa。

2、渗透势Ψs:由于细胞液中溶质的存在引起细胞水势降低的数值,为负值。

3、压力势Ψp:由于细胞壁的压力的存在引起细胞水势变化的数值。

4、衬质势Ψm:有图细胞胶体物质的亲水性和毛细管作用对自由水的束缚而引起水势降低的值,为负值。

5、蒸腾作用:植物体内的水分以气态方式通过植物体表面散失到外界坏境的过程称为蒸腾作用。

6、蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度而使水分沿导管上升的力量称蒸腾拉力。

作用力>>根压。

7、永久萎蔫系数:当植物刚好发生永久萎蔫时土壤尚存留的含水量。

(占土壤干重的百分数)。

二、简答、填空、判断等(一)2、水在植物生命中的作用(1)水是原生质的主要组分(2)一切代谢物质的吸收运输都必须在水中才能进行(3)水可以保持植物的固有姿态(4)水作为原料参与代谢:水是光合作用、呼吸作用、有机物合成与分解的底物(5)水可以调节植物的体温、调节植物的生存环境3、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。

单位Pa。

(1)在任何情况下。

水分流动的方向总是由水势高的地方流向水势低的地方。

(2)典型细胞水势(Ψw)包含三部分:Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)+ Ψm(衬质势)成熟细胞则Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)(3)当细胞处于质壁分离时:水势= 渗透势;细胞吸水饱和时:水势 = 0.4、植物细胞吸水的方式(1)渗透式吸水(具液泡细胞)(2)吸胀式吸水(无液泡的细胞及干种子、依赖衬质势(3)代谢性吸水(直接耗能)发生频率(1)>(2)>(3)(二)植物根系对水分的吸收1、根系是植物吸水的主要器官,,其中根毛区为主要的吸水区域。

2、根系吸水方式及其动力:根系吸水有主动吸水(根压)和被动吸水(蒸腾拉力)两种形式。

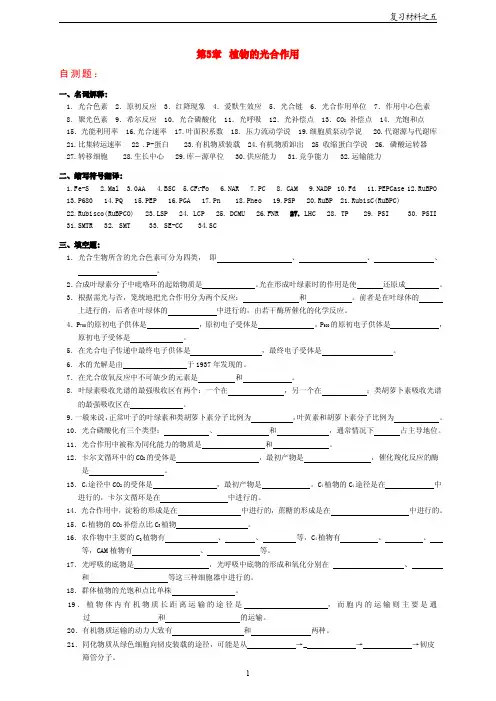

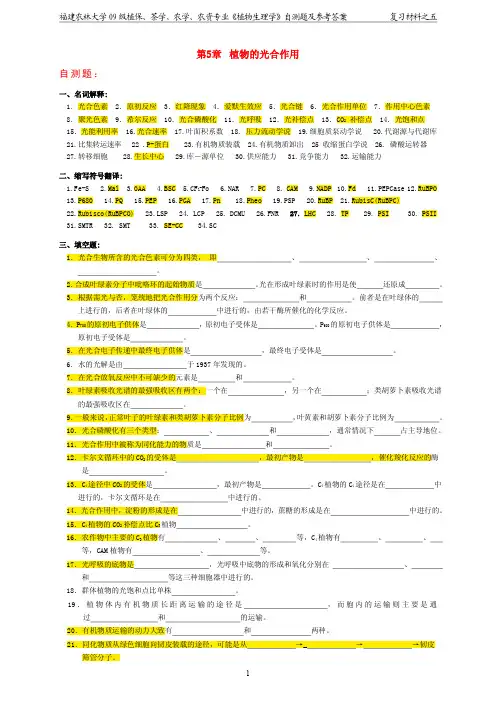

第5章 植物的光合作用自测题:一、名词解释:1.光合色素 2.原初反应 3.红降现象 4.爱默生效应 5.光合链 6.光合作用单位 7.作用中心色素 8.聚光色素 9.希尔反应 10.光合磷酸化 11.光呼吸 12.光补偿点 13.CO2 补偿点 14.光饱和点 15.光能利用率 16.光合速率 17.叶面积系数 18. 压力流动学说 19.细胞质泵动学说 20.代谢源与代谢库 21.比集转运速率 22 .P-蛋白 23.有机物质装载 24.有机物质卸出 25 收缩蛋白学说 26. 磷酸运转器27.转移细胞 28.生长中心 29.库-源单位 30.供应能力 31.竞争能力 32.运输能力二、缩写符号翻译:1.Fe-S2.Mal3.0AA4.BSC5.CF l _ Fo6.NAR7.PC8. CAM9.NADP 10.Fd 11.PEPCase 12.RuBPO 13.P680 14.PQ 15.PEP 16.PGA 17.Pn 18.Pheo 19.PSP 20.RuBP 21.RubisC(RuBPC)22.Rubisco(RuBPCO) 23.LSP 24. LCP 25. DCMU 26.FNR 27. LHC 28. TP 29. PSI 30. PSII 31.SMTR 32. SMT 33. SE-CC 34.SC三、填空题:1.光合生物所含的光合色素可分为四类, 即 、 、 、。

2. 合成叶绿素分子中吡咯环的起始物质是 。

光在形成叶绿素时的作用是使 还原成 。

3.根据需光与否,笼统地把光合作用分为两个反应: 和 。

前者是在叶绿体的 上进行的,后者在叶绿体的 中进行的,由若干酶所催化的化学反应。

4.P700的原初电子供体是 ,原初电子受体是 。

P680的原初电子供体是 , 原初电子受体是 。

5.在光合电子传递中最终电子供体是 ,最终电子受体是 。

6.水的光解是由 于1937年发现的。

试述玉米碳同化过程用于小麦的条件与原因

小麦属于C3植物,玉米属于C4植物。

二者光合作用的碳循环过程不一样,决定了两者碳同化效率不一样。

小麦仅有叶肉细胞含有叶绿体,整个光合作用过程都是在叶肉细胞里进行,光合作用产物亦只是积累在叶肉细胞中,维管束薄壁细胞不积存光合产物。

CO2固定途径仅有C3途径;而玉米属于C4植物,在固定CO2时,首先由叶肉细胞完成C4途径,然后维管束鞘薄壁细胞完成C3途径。

光合作用产物的形成只有C3途径,故光合产物只积累在维管束鞘薄壁细胞中。

详细来说:小麦在进行光合作用时,CO2的固定主要取决于1,5-二磷酸核酮糖羧化霉(RuBPCase)的活化状态,因为该酶是光合碳循环的入口钥匙。

它催化1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)羧化,将大气中的CO2同化,产生两分子磷酸甘油酸。

玉米是从C3植物进化而来的一种高光效种类。

与C3植物相比,它具有在高光强,高温及低CO2浓度下,保持高光效的能力。

玉米固定CO2的酶为磷酸烯醇式丙酮酸羧化(PEPCase),与小麦中RuBPCase相比,PEPCase对CO2的亲和力高。

玉米的细胞分化为叶肉细胞和鞘细胞,而光合酶在两类细胞中的分布不同,如PEPCase在叶肉细胞固定CO2,生成草酰乙酸(OAA),OAA进一步转化为苹果酸(Mal),Mal进入鞘细胞,脱羧,被位于鞘细胞内的RuBPCase羧化,重新进入卡尔文循环。

这种CO2的浓缩机理导致了鞘细胞内的高浓度的CO2,一方面提高RuBPCase的羧化能力,另一方面又大大抑制RuBPCase的加氧活性,降低了光呼吸,从而使玉米保持高的光合效率。

植物⽣理学习题⼤全——第3章植物的光合作⽤第三章光合作⽤⼀. 名词解释光合作⽤(photosynthesis):绿⾊植物吸收阳光的能量,同化⼆氧化碳和⽔,制造有机物质并释放氧⽓的过程。

光合⾊素(photosynthetic pigment):植物体内含有的具有吸收光能并将其光合作⽤的⾊素,包括叶绿素、类胡萝⼘素、藻胆素等。

吸收光谱(absorption spectrum):反映某种物质吸收光波的光谱。

荧光现象(fluorescence phenomenon):叶绿素溶液在透射光下呈绿⾊,在反射光下呈红⾊,这种现象称为荧光现象。

磷光现象(phosphorescence phenomenon):当去掉光源后,叶绿素溶液还能继续辐射出极微弱的红光,它是由三线态回到基态时所产⽣的光。

这种发光现象称为磷光现象。

光合作⽤单位(photosynthetic unit):结合在类囊体膜上,能进⾏光合作⽤的最⼩结构单位。

作⽤中⼼⾊素(reaction center pigment):指具有光化学活性的少数特殊状态的叶绿素a分⼦。

聚光⾊素(light harvesting pigment ):指没有光化学活性,只能吸收光能并将其传递给作⽤中⼼⾊素的⾊素分⼦。

原初反应(primary reaction):包括光能的吸收、传递以及光能向电能的转变,即由光所引起的氧化还原过程。

光反应(light reactio):光合作⽤中需要光的反应过程,是⼀系列光化学反应过程,包括⽔的光解、电⼦传递及同化⼒的形成。

暗反应(dark reaction):指光合作⽤中不需要光的反应过程,是⼀系列酶促反应过程,包括CO2的固定、还原及碳⽔化合物的形成。

光系统(photosystem,PS):由不同的中⼼⾊素和⼀些天线⾊素、电⼦供体和电⼦受体组成的蛋⽩⾊素复合体,其中PS Ⅰ的中⼼⾊素为叶绿素a P700,PS Ⅱ的中⼼⾊素为叶绿素a P680。

油莎豆(Cyperus esculeut us L.)为莎草科,莎草属,一年生草本植物,是一种优质、高产和综合利用前景广阔的非粮经济作物。

油莎豆茎叶丛生,分蘖力极强,茎三棱形,由叶片包裹而成,植株高可达100厘米。

单叶互生,叶片狭长。

它原产于非洲地中海地区,我国于1960年引进,现在北自内蒙、新疆,南至广西、江苏等20多个省区零星种植。

1 油莎豆的种植技术及引种油莎豆生长快,产量高,播期长,效益高。

从3月初至7月均可播种.可单种.也可以与其它作物如玉米进行套种,既可抑制杂草,防止水土流失。

肥地改土,又可增加经济效益。

油莎豆适应性强,抗旱耐涝,易种易管,播种、管理、收获、晒藏与花生相似。

油莎豆的种植过程主要有六个方面,分别是种子处理、选地与整地、适时播种、科学施肥、田间管理和收获与贮藏。

由于油莎豆的适应性广、根系发达、分蘖再生力和抗逆性较强,目前已引种到甘肃省静宁县、广西钦北地区和新疆南疆地区,且引种的油莎豆产量与引种地产量大体相当,同时,运用耕层置换法在沿海的盐碱地也种植了油莎豆,产量可观。

此外,油莎豆的机械化生产已普及。

杨冬冬等设计了一种气吸式油莎豆精量铺膜播种机,大大提高了油莎豆的播种质量。

油莎豆收获机如76-2型、湘隆-77型及三级分选式油莎豆收获机的研发,将油莎豆进行充分筛选,避免了资源的浪费,对节省农工农时和降低投入具有重大意义。

2 油莎豆的成分油莎豆以块茎繁殖为主,产量高,出油率髙且环境适应能力极强。

油莎豆的出油率可达到32.5%到38.7%,是花生的2倍、油菜籽的4倍。

因此,油莎豆作为一种油料作物具有巨大的发展潜力。

油莎豆块茎含有丰富的营养成分,其中脂肪占20%~30%,淀粉占25%~30%(其中支链淀粉占66%,直链淀粉占24%),糖15%~20%(其中蔗糖占90%,葡萄糖和果糖占10%),蛋白质占3%~10%,富含17种人体需要的氨基酸,以及丰富的胡萝卜素等。

油莎豆中还含有其他多种有效成分,主要酚类、有机酸、生物碱、萜类、蒽醌、甾类等物质。

第五章植物的光合作用复习题参考答案一、名词解释1、光反应( light reaction)与暗反应(dark reaction ):光合作用中需要光的反应过程,是一系列光化学反应过程,包括水的光解、电子传递及同化力的形成;暗反应是指光合作用中不需要光的反应过程,是一系列酶促反应过程,包括CO2的固定、还原及碳水化合物的形成。

2、C3途径(C3pathway )与C4途径(C4pathway ):以RUBP为CO2受体、CO2固定后的最初产物为PGA的光合途径为C3途径;以PEP为CO2受体、CO2固定后的最初产物为四碳双羧酸的光合途径为C4途径。

3、光系统(photosystem, PS ):由不同的中心色素和一些天线色素、电子供体和电子受体组成的蛋白色素复合体,其中PSI的中心色素为叶绿素a P700,PSII的中心色素为叶绿素a P680.4、反应中心( reaction center):由中心色素、原初电子供体及原初电子受体组成的具有电荷分离功能的色素蛋白复合体结构。

5、光合午休现象(midday depression ):光合作用在中午时下降的现象。

6、原初反应(primary reaction ):包括光能的吸收、传递以及光能向电能的转变,即由光所引起的氧化还原过程。

7、磷光现象(phosphorescence phenomenon ):当去掉光源后,叶绿素溶液还能继续辐射出极微弱的红光,它是由三线态回到基态时所产生的光。

这种发光现象称为磷光现象。

8、荧光现象(fluorescence phenomenon ):叶绿素溶液在透射光下呈绿色,在反射光下呈红色,这种现象称为荧光现象。

9、红降现象(red drop ):当光波大于685nm时,虽然仍被叶绿素大量吸收,但量子效率急剧下降,这种现象被称为红降现象。

10、量子效率(quantum efficiency ):又称量子产额或光合效率。

植物生理学期末复习第一章植物的水分代谢一、名词解释渗透势:由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值,亦称溶质势( ).渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。

质外体途径:指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质的部分移动,阻力小、速度快。

共质体途径:指水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质,形成一个细胞质的连续体,移动速率慢。

根压: 植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。

二、缩写符号翻译Mpa:兆帕斯卡 WUE:水分利用效率;ψw:细胞水势ψp:压力势;ψs:溶质势三、填空题1、一个典型细胞的水势等于ψs+ψp+ψm+ψg ;具有液泡的细胞的水势等于ψs+ψp ;干种子细胞的水势等于ψm 。

2、形成液泡后,细胞主要靠渗透性吸水。

风干种子的萌发吸水主要靠吸胀作用。

3、在细胞初始质壁分离时,细胞的水势等于渗透势,压力势等于0 。

4、相邻两细胞间水分的移动方向,决定于两细胞间的水势差异。

5、证明根压存在的证据有吐水和伤流。

6、叶片的蒸腾作用有两种方式:角质蒸腾和气孔蒸腾。

7、常用的蒸腾作用的指标有蒸腾速率、蒸腾比率和水分利用率。

四、选择题1、一般而言,进入冬季越冬作物组织内自由水/束缚水的比值:( B )。

A、升高;B、降低;C、不变;D、无规律。

2、有一个充分为水饱和的细胞,将其放入比细胞液浓度低10倍的溶液中,则细胞体积:( B )A、变大;B、变小;C、不变;D、可能变小,也可能不变。

3、已形成液泡的植物细胞吸水靠(B)。

A、吸涨作用;B、渗透作用;C、代谢作用;D、扩散作用。

4、已形成液泡的细胞,其衬质势通常省略不计,其原因是:( C )。

A、初质势很低;B、衬质势不存在;C、衬质势很高,绝对值很小;D、衬质势很低,绝对值很小。

5、将一个细胞放入与其渗透势相等的外界溶液中,则细胞( D )。

A、吸水;B、失水;C、既不吸水也不失水;D、既可能失水也可能保持平衡。

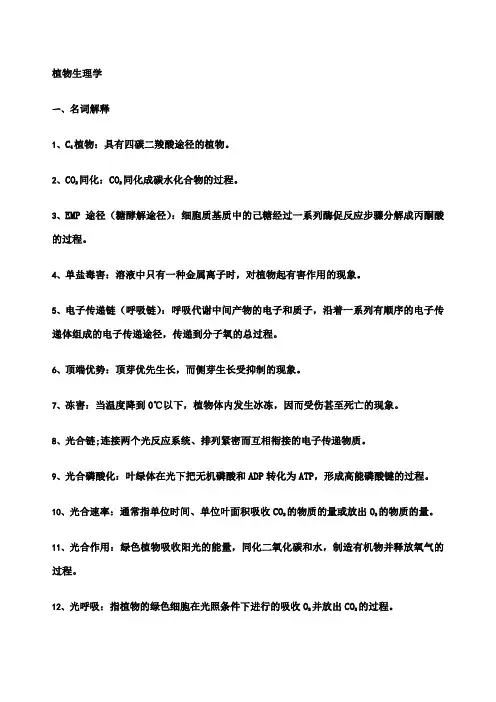

植物生理学一、名词解释1、C4植物:具有四碳二羧酸途径的植物。

2、CO2同化:CO2同化成碳水化合物的过程。

3、EMP途径(糖酵解途径):细胞质基质中的己糖经过一系列酶促反应步骤分解成丙酮酸的过程。

4、单盐毒害:溶液中只有一种金属离子时,对植物起有害作用的现象。

5、电子传递链(呼吸链):呼吸代谢中间产物的电子和质子,沿着一系列有顺序的电子传递体组成的电子传递途径,传递到分子氧的总过程。

6、顶端优势:顶芽优先生长,而侧芽生长受抑制的现象。

7、冻害:当温度降到0℃以下,植物体内发生冰冻,因而受伤甚至死亡的现象。

8、光合链;连接两个光反应系统、排列紧密而互相衔接的电子传递物质。

9、光合磷酸化:叶绿体在光下把无机磷酸和ADP转化为ATP,形成高能磷酸键的过程。

10、光合速率:通常指单位时间、单位叶面积吸收CO2的物质的量或放出O2的物质的量。

11、光合作用:绿色植物吸收阳光的能量,同化二氧化碳和水,制造有机物并释放氧气的过程。

12、光呼吸:指植物的绿色细胞在光照条件下进行的吸收O2并放出CO2的过程。

13、光形态建成:依赖光控制细胞的分化、结构和功能改变, 最终汇集成组织和器官的建成,即光控制发育的过程。

14、呼吸商:指植物组织在一定时间内,释放CO2与吸收O2的数量比值。

15、极性运输:生长素只能从形态学上端向下端的方向运输,而不能向相反的方向运输。

16、集流运输速率:指单位截面积筛分子在单位时间内运输物质的量,常用g/(m2·h)或g/(mm2·s)。

17、假环式电子传递:指水光解放出的电子经PSⅡ和PSⅠ两个光系统,最终传给O2的电子传递。

18、简单扩散:生物膜允许一些疏水分子和小而不带电的极性分子,以简单扩散方式通过细胞膜,溶质从浓度较高的区域跨膜移向浓度较低的邻近区域的物理过程。

19、近似昼夜节奏:在没有昼夜变化和温度变化的恒温条件下,叶子的升起和下降运动的每一周期近似24小时的周期性变化节律。

第5章 植物的光合作用自测题:一、名词解释:1.光合色素 2.原初反应 3.红降现象 4.爱默生效应 5.光合链 6.光合作用单位 7.作用中心色素 8.聚光色素 9.希尔反应 10.光合磷酸化 11.光呼吸 12.光补偿点 13.CO2 补偿点 14.光饱和点 15.光能利用率 16.光合速率 17.叶面积系数 18. 压力流动学说 19.细胞质泵动学说 20.代谢源与代谢库 21.比集转运速率 22 .P-蛋白 23.有机物质装载 24.有机物质卸出 25 收缩蛋白学说 26. 磷酸运转器27.转移细胞 28.生长中心 29.库-源单位 30.供应能力 31.竞争能力 32.运输能力二、缩写符号翻译:1.Fe-S2.Mal3.0AA4.BSC5.CF l _ Fo6.NAR7.PC8. CAM9.NADP 10.Fd 11.PEPCase 12.RuBPO 13.P680 14.PQ 15.PEP 16.PGA 17.Pn 18.Pheo 19.PSP 20.RuBP 21.RubisC(RuBPC)22.Rubisco(RuBPCO) 23.LSP 24. LCP 25. DCMU 26.FNR 27. LHC 28. TP 29. PSI 30. PSII 31.SMTR 32. SMT 33. SE-CC 34.SC三、填空题:1.光合生物所含的光合色素可分为四类, 即 、 、 、。

2. 合成叶绿素分子中吡咯环的起始物质是 。

光在形成叶绿素时的作用是使 还原成 。

3.根据需光与否,笼统地把光合作用分为两个反应: 和 。

前者是在叶绿体的 上进行的,后者在叶绿体的 中进行的,由若干酶所催化的化学反应。

4.P700的原初电子供体是 ,原初电子受体是 。

P680的原初电子供体是 , 原初电子受体是 。

5.在光合电子传递中最终电子供体是 ,最终电子受体是 。

6.水的光解是由 于1937年发现的。

第5章 植物的光合作用自测题:一、名词解释:1.光合色素 2.原初反应 3.红降现象 4.爱默生效应 5.光合链 6.光合作用单位 7.作用中心色素 8.聚光色素 9.希尔反应 10.光合磷酸化 11.光呼吸 12.光补偿点 13.CO2 补偿点 14.光饱和点 15.光能利用率 16.光合速率 17.叶面积系数 18. 压力流动学说 19.细胞质泵动学说 20.代谢源与代谢库 21.比集转运速率 22 .P-蛋白 23.有机物质装载 24.有机物质卸出 25 收缩蛋白学说 26. 磷酸运转器27.转移细胞 28.生长中心 29.库-源单位 30.供应能力 31.竞争能力 32.运输能力二、缩写符号翻译:1.Fe-S2.Mal3.0AA4.BSC5.CF l _ Fo6.NAR7.PC8. CAM9.NADP 10.Fd 11.PEPCase 12.RuBPO 13.P680 14.PQ 15.PEP 16.PGA 17.Pn 18.Pheo 19.PSP 20.RuBP 21.RubisC(RuBPC)22.Rubisco(RuBPCO) 23.LSP 24. LCP 25. DCMU 26.FNR 27. LHC 28. TP 29. PSI 30. PSII 31.SMTR 32. SMT 33. SE-CC 34.SC三、填空题:1.光合生物所含的光合色素可分为四类, 即 、 、 、。

2. 合成叶绿素分子中吡咯环的起始物质是 。

光在形成叶绿素时的作用是使 还原成 。

3.根据需光与否,笼统地把光合作用分为两个反应: 和 。

前者是在叶绿体的 上进行的,后者在叶绿体的 中进行的,由若干酶所催化的化学反应。

4.P700的原初电子供体是 ,原初电子受体是 。

P680的原初电子供体是 , 原初电子受体是 。

5.在光合电子传递中最终电子供体是 ,最终电子受体是 。

6.水的光解是由 于1937年发现的。

植物生理学期末复习第一章植物的水分代谢一、名词解释渗透势:由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值,亦称溶质势( ).渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。

质外体途径:指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质的部分移动,阻力小、速度快。

共质体途径:指水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质,形成一个细胞质的连续体,移动速率慢。

根压: 植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。

二、缩写符号翻译Mpa:兆帕斯卡 WUE:水分利用效率;ψw:细胞水势ψp:压力势;ψs:溶质势三、填空题1、一个典型细胞的水势等于ψs+ψp+ψm+ψg ;具有液泡的细胞的水势等于ψs+ψp ;干种子细胞的水势等于ψm 。

2、形成液泡后,细胞主要靠渗透性吸水。

风干种子的萌发吸水主要靠吸胀作用。

3、在细胞初始质壁分离时,细胞的水势等于渗透势,压力势等于0 。

4、相邻两细胞间水分的移动方向,决定于两细胞间的水势差异。

5、证明根压存在的证据有吐水和伤流。

6、叶片的蒸腾作用有两种方式:角质蒸腾和气孔蒸腾。

7、常用的蒸腾作用的指标有蒸腾速率、蒸腾比率和水分利用率。

四、选择题1、一般而言,进入冬季越冬作物组织内自由水/束缚水的比值:( B )。

A、升高;B、降低;C、不变;D、无规律。

2、有一个充分为水饱和的细胞,将其放入比细胞液浓度低10倍的溶液中,则细胞体积:( B )A、变大;B、变小;C、不变;D、可能变小,也可能不变。

3、已形成液泡的植物细胞吸水靠(B)。

A、吸涨作用;B、渗透作用;C、代谢作用;D、扩散作用。

4、已形成液泡的细胞,其衬质势通常省略不计,其原因是:( C )。

A、初质势很低;B、衬质势不存在;C、衬质势很高,绝对值很小;D、衬质势很低,绝对值很小。

5、将一个细胞放入与其渗透势相等的外界溶液中,则细胞( D )。

A、吸水;B、失水;C、既不吸水也不失水;D、既可能失水也可能保持平衡。

《植物生理学》选择题、填空题一、选择题1、植物吸收哪种物质不会引起根际PH改变(NH4NO3,生理中性盐)。

2、同一植物不同器官对生长素敏感程度次序为(根>芽>茎)。

3、按照生长素梯度学说,抑制器官脱落的条件是(近基端生长素浓度小于远基端)。

4、(遮荫)方法可克服植物暂时萎蔫。

5、生长协调最适温度是指植物(生长次快,但很健壮)的温度。

6、(激素受体和G蛋白)不是植物的胞内信号。

7、下列叙述中,仅(ABA促进花粉管生长)是没有实验根据的。

8、柳树枝条切段的形态学上端长芽、下端长根,这种现象称为(极性)现象。

9、按照ABCDE模型,A类基因突变将导致花的五轮结构依次为(心皮、雄蕊、雌蕊、心皮、胚珠)。

10、下列(DNA复制)与生物膜无关。

11、种子萌发过程中的吸水速率是呈(块-慢-块)变化。

12、路灯下的菊花植株将(不能开花)。

13、胡萝卜素和叶绿醇均属于(萜类)物质。

14、叶绿体形成的磷酸丙糖通过什么运送到胞质溶胶(磷酸转运体)。

15、叶绿体中输出的糖类主要是(磷酸丙糖)。

16、一般而言,植物体内糖的主要运输形式是(蔗糖)。

17、筛管内运输的有机物中(蔗糖)含量最高。

18、春化作用的感受部位是(茎尖生长点)。

19、低温是春化作用的主要条件。

除了低温外,春化作用还需要充足的(水分)、适量的(氧气)和作为呼吸底物的(糖)等条件。

20、用环割处理证明光周期诱导产生的开花刺激物质主要是通过(韧皮部)向茎生长点运输的。

21、根部吸收的矿质元素主要通过(木质部)向上运输,叶片吸收的矿质元素主要通过(韧皮部)向下运输。

22、在呼吸链电子传递中,基质中NADH+H+脱氢电子传递到UQ的反应被(鱼藤酮)所抑制。

23、光合链中数量最多,能同时传递电子、质子的电子传递体是(PQ)。

24、所有绿色植物都具有光合作用的(C3)途径。

25、1964年(M.Calvint和A.Benson)等人采用C14同位素标记技术和双向纸层析技术探明了光合作用中碳同化最基本的循环途径,即C3途径。

稻米脂肪与品质的关系及其调控作者:吴焱袁嘉琦张超张诚信陈天晔顾睿侯均昊周驰燕李国辉戴其根霍中洋许轲来源:《江苏农业学报》2020年第03期摘要:脂肪是稻米第3丰富的重要营养组分,是稻米“能量棒”,是水稻生命活动所需能量的重要来源之一。

但稻米中粗脂肪含量较少且提取困难,前人对于稻米脂肪的研究多集中于稻米脂肪与品质的关系以及稻米脂肪酸组成成分上,关于稻米脂肪含量和组分调控的研究较少。

本文综述了水稻籽粒脂肪的种类及分布、合成和分解代謝及其调控途径,以及稻米脂肪含量及其脂肪酸组分与稻米品质尤其是稻米蒸煮食味品质的紧密联系和影响因素,展望了提高和改善稻米脂肪含量及其组分的技术途径,以期为稻米脂肪与品质协同改良提供帮助。

关键词:水稻;脂肪;品质;调控中图分类号:S511.032文献标识码:A文章编号:1000-4440(2020)03-0769-08The relationship between lipid and quality and its regulation in riceWU Yan,YUAN Jia-qi,ZHANG Chao,ZHANG Cheng-xin,CHEN Tian-ye,GU Rui,HOU Jun-hao,ZHOU Chi-yan,LI Guo-hui,DAI Qi-gen,HUO Zhong-yang,XU Ke(Jiangsu Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology/Innovation Center of Rice Cultivation Technology in Yangtze Valley, Ministry of Agriculture/Co-Innovation Center for Modern Production Technology of Grain Crops, Yangzhou University, Yangzhou 225009,China)Abstract: Lipid is the third most important nutrient component of rice, it is the "energy bar" of rice and the main provider of energy for rice life activities. The crude lipid content in rice is low,and the extraction is difficult. The previous studies on rice lipid mainly focused on the relationship between rice lipid and quality and composition of fatty acids in rice. There were few studies on the regulation of rice lipid content and composition. This paper reviewed the types and distribution of rice grain lipid, their synthesis and catabolism and their regulatory pathways, as well as the closerelationship between rice lipid content and fatty acid components and rice quality, especially the cooking and eating quality of rice, and their influencing factors. The technical approaches for improving the lipid content and components of rice were prospected to provide help for the cooperative improvement of lipid and quality.Key words:rice;lipid;quality;regulation目前全世界大约有一半以上人的主食是稻米,水稻作为主要的世界性粮食作物,其作用不可忽视,而随着人们生活品质的不断提高,对于提高稻米品质的要求也日益迫切[1]。

土壤过氧化氢酶测定试剂盒使用说明土壤过氧化氢酶测定试剂盒是一种用于测定土壤中过氧化氢酶的活性的试剂盒。

过氧化氢酶是一种存在于许多生物体中的酶,可以催化过氧化氢的分解,从而降解氧自由基和有毒物质,保护生物体免受氧化应激的损害。

测定土壤中过氧化氢酶的活性可以评估土壤的抗氧化能力和生态环境质量,对于土壤生态系统的保护和恢复具有重要意义。

以下是土壤过氧化氢酶测定试剂盒的使用说明:1.准备样品:将所需分析的土壤样品取出并均匀搅拌。

为了保证测定结果的准确性,应尽量避免样品受到阳光直射和高温暴晒。

2.样品处理:取适量的土壤样品,加入适量的磷酸盐缓冲液,将样品与缓冲液充分混合,制成10%的悬浊液。

注意,样品的悬浊液应立即使用,以免样品的活性受到影响。

3. 获取初始吸光度:将10%的悬浊液分装到比色皿中,使用试剂盒中提供的分光光度计,以520nm的波长测定吸光度,作为初始吸光度。

4.加入底物:向每个比色皿中加入适量的底物,根据试剂盒的规格进行计算。

底物是用来催化过氧化氢的分解反应的物质,通过测定底物被催化后生成的产物的吸光度变化来间接测定过氧化氢产生的多少。

5.反应时间:将反应混合物充分搅拌,并将比色皿放置在恒温水浴中,保持适宜的温度条件,通常为25℃。

根据试剂盒的说明书,确定适当的反应时间,通常为15分钟。

6.结束反应:在反应时间结束后,加入终止液或稀酸停止反应。

终止液可以中和反应混合物中的残余过氧化氢。

7. 获取终止吸光度:使用分光光度计,在520nm的波长下测定反应终止后的吸光度。

8.计算结果:根据试剂盒的说明书,使用给定的方程式或标准曲线计算出样品中过氧化氢酶的活性。

9.数据分析:根据得到的结果,进行数据的分析和统计,以评估土壤中过氧化氢酶的活性水平和土壤的抗氧化能力。

使用土壤过氧化氢酶测定试剂盒时1.操作过程中注意个人安全,避免直接接触试剂和废液,避免吸入试剂挥发物。

2.严格按照试剂盒的说明书进行操作,遵循实验室操作规范,确保实验过程的准确性和可重复性。

第三章植物的光合作用一、名词解释1. C3途径2. C4途径3. 光系统4. 反应中心5. 原初反应6. 荧光现象7. 红降现象8. 量子产额9. 爱默生效应10. PQ循环11. 光合色素12. 光合作用13. 光合单位14. 反应中心色素15. 聚光色素16. 解偶联剂17. 光合磷酸化18. 光呼吸19. 光补偿点20. CO2补偿点21. 光饱和点22. 光能利用率23. 光合速率二、缩写符号翻译1. Fe-S2. PSI3. PSII4. OAA5. CAM6. NADP+7. Fd 8. PEPCase 9. RuBPO10. P680、P700 11. PQ 12. PEP13. PGA 14. Pheo 15. RuBP16. RubisC(RuBPC) 17. Rubisco(RuBPCO)三、填空题1. 光合作用的碳反应是在中进行的,光反应是在中进行的。

2. 在光合电子传送中最终电子供体是,最终电子受体是。

3. 在光合作用过程中,当形成后,光能便转化成了活跃的化学能;当形成后,光能便转化成了稳定的化学能。

4. 叶绿体色素提取掖液在反射光下观察呈色,在透射光下观察呈色。

5. P700的原初电子供体是,原初电子受体是。

6. 光合作用的能量转换功能是在类囊体膜上进行的,所以类囊体亦称为。

7. 光合作用中释放的氧气来自于。

8. 与水光解有关的矿质元素为。

9. 和两种物质被称为同化能力。

10. 光的波长越长,光子所持有的能量越。

11. 叶绿素吸收光谱的最强吸收区有两个:一个在,另一个在。

12. 光合磷酸化有三种类型:、、。

13. 根据C4化合物和催化脱羧反应的酶不同,可将C4途径分为三种类型:、、。

14. 一般来说,正常叶子的叶绿素和类胡萝卜素的分子比例为;叶黄素和胡萝卜素的分子比例为。

15. 光合作用中,淀粉的形成是在中,蔗糖的形成是在中。

16. C4植物的C3途径是在中进行的;C3植物的卡尔文循环是在中进行的。

植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)酶联免疫分析

试剂盒使用说明书

本试剂盒仅供研究使用。 96T

检测范围:0.8 U/ml-24 U/ml

使用目的:

本试剂盒用于测定植物组织,细胞及其它相关样本中植物磷酸烯醇式丙酮酸

羧化酶(PEPCase)活性。

实验原理:

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中植物苹果酸酶(malic enzyme)水平。

用纯化的植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)抗体包被微孔板,制成固相

抗体,往包被单抗的微孔中依次加入磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase),再

与HRP标记的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)抗体结合,形成抗体-抗原-

酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加入底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化

下转化为蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品的磷酸烯

醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度

(OD值),通过标准曲线计算样品中植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)

活性浓度。

试剂盒组成:

1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶

2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 标准品(48U/ml) 0.5ml×1瓶

3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶

4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份

5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张

6 显色剂B液 6ml×1瓶 12 密封袋 1个

标本要求

1、标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实

验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融。

2、不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶(HRP)的活性。

操作步骤

1、标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图标在小试

管中进行稀释。

24U/ml 5号标准品 150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液

12U/ml 4号标准品 150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液

6U/ml 3号标准品 150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液

3U/ml 2号标准品 150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液

1.5U/ml 1号标准品 150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液

2、加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、

标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中

先加样品稀释40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加

样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。

3、温育:用封板膜封板后置37℃温育30min。

4、配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用。

5、洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃

去,如此重复5次,拍干。

6、加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。

7、温育:操作同3。

8、洗涤:操作同5。

9、显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37℃

避光显色10分钟。

10、终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。

11、测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光值(OD值)。测定

应在加终止液后15分钟内进行。

操作程序总结

准备试剂,样品和标准品 → 加入准备好的样品和标准品,37℃反应30分

钟 → 洗涤5次,加入酶标试剂,37℃反应30分钟 → 洗涤5次,加入显色液

A、B,37℃反应10分钟 → 加入终止液 → 15分钟内读OD值→计算

计算

以标准物的浓度为坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据

样品的OD值又标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度

与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算

出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。

注意事项

1、试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被

板开封后未用完,半条应装入密封袋中保存。

2、浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴锅中加温助融,洗涤时不

影响结果。

3、各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免实验误差。一

次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。

4、请每次测定的同时做坐标曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过

高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍

数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。

5、封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。

6、底物请避光保存。

7、严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪为准。

8、所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

9、本试剂不同批号组分不得混用。

保存条件及有效期:

试剂盒保存:2-8℃。有效期:6个月。