抗体产生的一般规律

- 格式:doc

- 大小:53.00 KB

- 文档页数:4

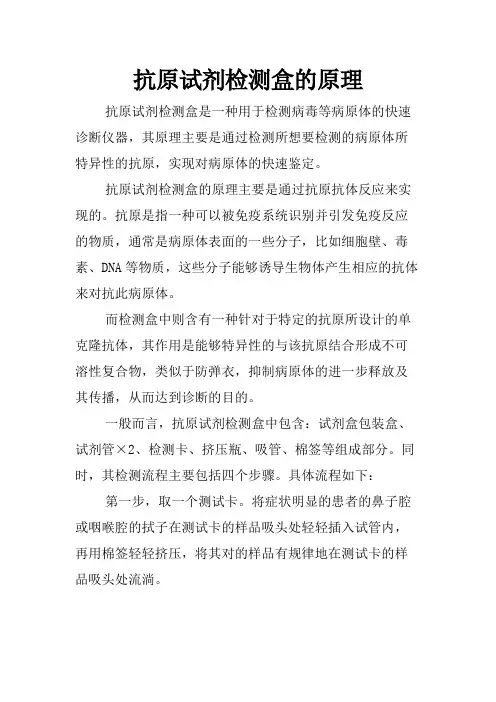

抗原试剂检测盒的原理抗原试剂检测盒是一种用于检测病毒等病原体的快速诊断仪器,其原理主要是通过检测所想要检测的病原体所特异性的抗原,实现对病原体的快速鉴定。

抗原试剂检测盒的原理主要是通过抗原抗体反应来实现的。

抗原是指一种可以被免疫系统识别并引发免疫反应的物质,通常是病原体表面的一些分子,比如细胞壁、毒素、DNA等物质,这些分子能够诱导生物体产生相应的抗体来对抗此病原体。

而检测盒中则含有一种针对于特定的抗原所设计的单克隆抗体,其作用是能够特异性的与该抗原结合形成不可溶性复合物,类似于防弹衣,抑制病原体的进一步释放及其传播,从而达到诊断的目的。

一般而言,抗原试剂检测盒中包含:试剂盒包装盒、试剂管×2、检测卡、挤压瓶、吸管、棉签等组成部分。

同时,其检测流程主要包括四个步骤。

具体流程如下:第一步,取一个测试卡。

将症状明显的患者的鼻子腔或咽喉腔的拭子在测试卡的样品吸头处轻轻插入试管内,再用棉签轻轻挤压,将其对的样品有规律地在测试卡的样品吸头处流淌。

第二步,加样品提取液。

将吸管的盖子取下,抽出适量的样品提取液注入样品开口处,按压 10~15 次将样品提取液挤进测试卡中的样品管中。

第三步,寻找检测线。

将测试卡放在水平位置,观察测试卡上的检测线和控制线,如果样品中含有要测定的抗原,那么它会在专属区域内与特异性抗体结合,进而形成茶色的检测线。

如果没有,则不会有茶色的线出现在测试卡上。

第四步,解读结果。

如果在检测区域有出现一条茶色检测线,而且一条深色的控制线出现在另一个专属区域内,那么就表明该样品中含有受测的抗原物质。

如果没有出现一条茶色检测线,而一条深色的控制线依然出现在另一个专属区域内,那么就表明要么该样品中没有抗原物质,要么含量过低检测不到。

如果没有一条深色的控制线,那么就说明检测卡存在失败的可能性。

总结来说,抗原试剂检测盒的原理是一种简单易行的方法,它不仅仅可以快速的帮助我们诊断疾病,还具有快速、直接、灵敏、特异、容易自我操作的特点。

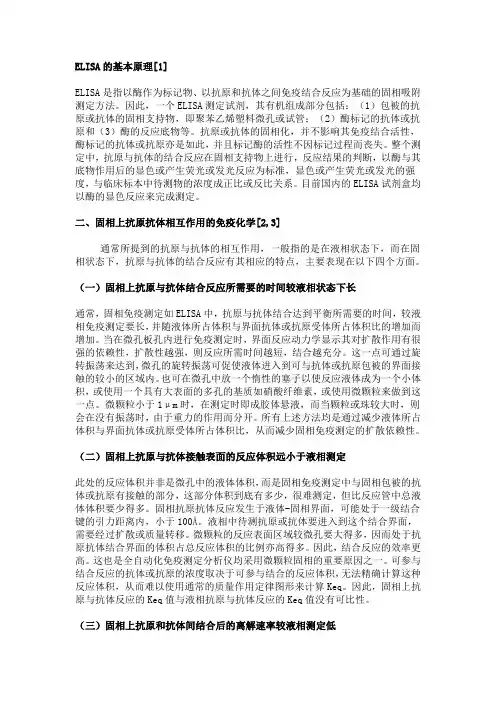

ELISA的基本原理[1]ELISA是指以酶作为标记物、以抗原和抗体之间免疫结合反应为基础的固相吸附测定方法。

因此,一个ELISA测定试剂,其有机组成部分包括:(1)包被的抗原或抗体的固相支持物,即聚苯乙烯塑料微孔或试管;(2)酶标记的抗体或抗原和(3)酶的反应底物等。

抗原或抗体的固相化,并不影响其免疫结合活性,酶标记的抗体或抗原亦是如此,并且标记酶的活性不因标记过程而丧失。

整个测定中,抗原与抗体的结合反应在固相支持物上进行,反应结果的判断,以酶与其底物作用后的显色或产生荧光或发光反应为标准,显色或产生荧光或发光的强度,与临床标本中待测物的浓度成正比或反比关系。

目前国内的ELISA试剂盒均以酶的显色反应来完成测定。

二、固相上抗原抗体相互作用的免疫化学[2,3]通常所提到的抗原与抗体的相互作用,一般指的是在液相状态下,而在固相状态下,抗原与抗体的结合反应有其相应的特点,主要表现在以下四个方面。

(一)固相上抗原与抗体结合反应所需要的时间较液相状态下长通常,固相免疫测定如ELISA中,抗原与抗体结合达到平衡所需要的时间,较液相免疫测定要长,并随液体所占体积与界面抗体或抗原受体所占体积比的增加而增加。

当在微孔板孔内进行免疫测定时,界面反应动力学显示其对扩散作用有很强的依赖性,扩散性越强,则反应所需时间越短,结合越充分。

这一点可通过旋转振荡来达到,微孔的旋转振荡可促使液体进入到可与抗体或抗原包被的界面接触的较小的区域内。

也可在微孔中放一个惰性的塞子以使反应液体成为一个小体积,或使用一个具有大表面的多孔的基质如硝酸纤维素,或使用微颗粒来做到这一点。

微颗粒小于1μm时,在测定时即成胶体悬液,而当颗粒或珠较大时,则会在没有振荡时,由于重力的作用而分开。

所有上述方法均是通过减少液体所占体积与界面抗体或抗原受体所占体积比,从而减少固相免疫测定的扩散依赖性。

(二)固相上抗原与抗体接触表面的反应体积远小于液相测定此处的反应体积并非是微孔中的液体体积,而是固相免疫测定中与固相包被的抗体或抗原有接触的部分,这部分体积到底有多少,很难测定,但比反应管中总液体体积要少得多。

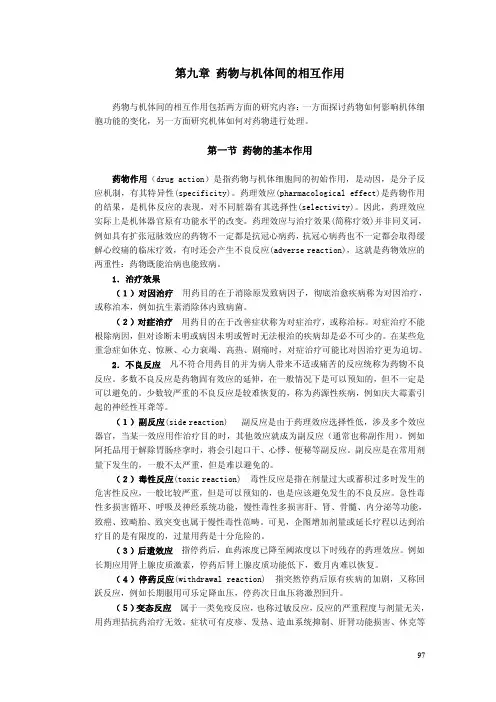

第九章 药物与机体间的相互作用药物与机体间的相互作用包括两方面的研究内容:一方面探讨药物如何影响机体细胞功能的变化,另一方面研究机体如何对药物进行处理。

第一节 药物的基本作用药物作用(drug action)是指药物与机体细胞间的初始作用,是动因,是分子反应机制,有其特异性(specificity)。

药理效应(pharmacological effect)是药物作用的结果,是机体反应的表现,对不同脏器有其选择性(selectivity)。

因此,药理效应实际上是机体器官原有功能水平的改变。

药理效应与治疗效果(简称疗效)并非同义词,例如具有扩张冠脉效应的药物不一定都是抗冠心病药,抗冠心病药也不一定都会取得缓解心绞痛的临床疗效,有时还会产生不良反应(adverse reaction),这就是药物效应的两重性:药物既能治病也能致病。

1.治疗效果(1)对因治疗用药目的在于消除原发致病因子,彻底治愈疾病称为对因治疗,或称治本,例如抗生素消除体内致病菌。

(2)对症治疗用药目的在于改善症状称为对症治疗,或称治标。

对症治疗不能根除病因,但对诊断未明或病因未明或暂时无法根治的疾病却是必不可少的。

在某些危重急症如休克、惊厥、心力衰竭、高热、剧痛时,对症治疗可能比对因治疗更为迫切。

2.不良反应 凡不符合用药目的并为病人带来不适或痛苦的反应统称为药物不良反应。

多数不良反应是药物固有效应的延伸,在一般情况下是可以预知的,但不一定是可以避免的。

少数较严重的不良反应是较难恢复的,称为药源性疾病,例如庆大霉素引起的神经性耳聋等。

(1)副反应(side reaction) 副反应是由于药理效应选择性低,涉及多个效应器官,当某一效应用作治疗目的时,其他效应就成为副反应(通常也称副作用)。

例如阿托品用于解除胃肠痉挛时,将会引起口干、心悸、便秘等副反应。

副反应是在常用剂量下发生的,一般不太严重,但是难以避免的。

(2)毒性反应(toxic reaction) 毒性反应是指在剂量过大或蓄积过多时发生的危害性反应,一般比较严重,但是可以预知的,也是应该避免发生的不良反应。

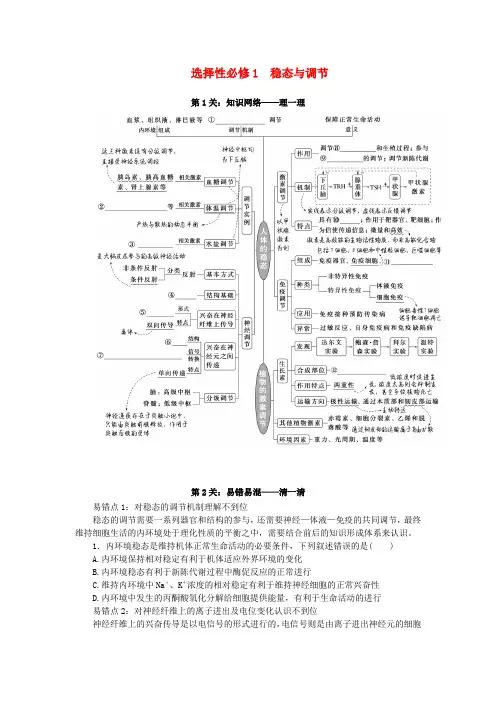

选择性必修1 稳态与调节第1关:知识网络——理一理第2关:易错易混——清一清易错点1:对稳态的调节机制理解不到位稳态的调节需要一系列器官和结构的参与,还需要神经—体液—免疫的共同调节,最终维持细胞生活的内环境处于理化性质的平衡之中,需要结合前后的知识形成体系来认识。

1.内环境稳态是维持机体正常生命活动的必要条件,下列叙述错误的是( )A.内环境保持相对稳定有利于机体适应外界环境的变化B.内环境稳态有利于新陈代谢过程中酶促反应的正常进行C.维持内环境中Na+、K+浓度的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性D.内环境中发生的丙酮酸氧化分解给细胞提供能量,有利于生命活动的进行易错点2:对神经纤维上的离子进出及电位变化认识不到位神经纤维上的兴奋传导是以电信号的形式进行的,电信号则是由离子进出神经元的细胞膜产生的。

神经元上与电位变化有关的主要是K+和Na+,两者在细胞膜上都有两种载体,一种是Na+-K+泵(主动运输载体),一种是离子通道(协助扩散载体)。

考生需要搞清楚两种载体在神经元“静息状态”和“兴奋状态”的离子运输方向以及耗能与否,才能理解神经纤维上的电位变化原因,对这类题目才能有正确的判断。

2.听毛细胞是内耳中的一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞。

声音传递到内耳中引起听毛细胞的纤毛发生偏转,使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋。

兴奋通过听毛细胞底部传递到听觉神经细胞,最终到达大脑皮层产生听觉。

下列说法错误的是( )A.静息状态时纤毛膜外的K+浓度低于膜内B.纤毛膜上的K+内流过程不消耗ATPC.兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导D.听觉的产生过程不属于反射易错点3:对反射和反射弧的概念及作用理解不到位反射是神经调节的基本方式,反射弧是反射的结构基础。

在反射弧中,神经兴奋传递具有方向性,反射弧的结构完整才能完成反射活动。

反射又分为条件反射和非条件反射,神经调节又有分级调节的特点,故这个内容的范围和外延都比较大,有时还与其他模块组成考题,使考题难度增大。

《医学免疫学》课程教学大纲-(Medical Immunology)一、课程基本信息课程编号: 14232052课程类别:学科基础课适用专业:中医(中西医)学分:1总学时: 16 其中理论学时:16, 实验学时:0先修课程:细胞生物学、人体解剖学、组织胚胎学、生理学和生物化学。

后续课程:微生物学、病理学、药理学、流行病学、传染病学、肿瘤学及其它相关的临床学科。

选用教材[1] 罗晶主编.免疫学基础与病原生物学[M].北京:人民卫生出版社,2016;[2] 刘文泰主编.医学免疫学[M].北京:中国中医药出版社,2017;必读书目[1] 袁嘉丽主编.微生物与免疫学[M].北京:中国中医药出版社,2017;[2] 袁嘉丽主编.免疫学基础与病原生物学[M].北京:中国中医药出版社,2016;[3] 曹雪涛主编.免疫学前沿进展[M].北京:人民卫生出版社,2017;[4] 颜世敢主编.免疫学原理与技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2017;[5] 曹雪涛主编.免疫学技术及其应用[M].北京:科学出版社,2018;选读书目[1] Janeway's Immunobiology. 9th ed.[M]. New York: Garland Science, 2016;[2] 储以微主编.医学免疫学 [M]. 上海:复旦大学出版社,2015.[3] 杨旭燕主编.临床免疫学进展[M]. 浙江: 浙江大学出版社, 2015;[4] 布尔梅斯特尔主编.免疫学彩色图谱[M].北京:中国科学技术出版社,2006;[5] 周光炎主编.免疫学原理[M].北京:科学出版社,2018;二、课程教学目标三、教学内容和教学要求1.免疫学概论教学要求:1.掌握医学免疫学有关概念。

2.熟悉本学科研究内容及其对现代医学的重要意义。

教学内容:1.免疫学的概念与功能。

✹重点2.免疫学发展史:了解免疫学发展经历的经验免疫学时期、科学免疫学时期和现代免疫学时期。

孕前检查:孕前检查为什么要查病毒四项?一般孕妇在怀孕后都会做这个检查。

虽然孕妇感染大多无典型症状,但胎儿感染后常可发生严重后遗症口孕前实行这几种病原体的检查,确认自己的免疫状态。

TORCH一词是美国学者Nahrnias等于1971年将数种孕妇患病后将引起子宫内胚胎(胎儿)感染引发流产、甚至造成先天缺陷或发育异常的病原体英文名词的第一个字母组合而成。

它包括弓形虫(Toxoplasma,TOX)、风疹病毒(Rubellavirus,RV)、巨细胞病毒(Cytomegatovirus,CMV)、单纯疱疹病毒(Herpessimplexvirus,HSV)、O指(Other)其他。

Nahmisa在向美国儿科学会提出研究申请时,首先就是采用了这组病原体的首字母缩略词。

日本学者片山诚将这四种病原体英文名称的组合,戏称为火炬(TORCH)。

实际上英文TORCH一词就是火炬之意,意为它将照亮围生医学的光辉前程。

TORCH这个组实验对孕妇怀孕前后和产前情况,对胎儿的健康以及其他疾病的诊断具有重要价值。

当前,医院诊断“TORCH感染的方法主要有下列3种:(1)病原体的培养分离:该方法准确性,但因为操作复杂、费时较长,现在很少在临床诊断中应用。

(2)聚合酶链反应(PCR)法:该方法灵敏度高、快速,可赢接检测病原体,但对实验室和试剂的要求比较离,否则易出现假阳性结果。

日前政府相关部门正在制定相关PCR实验室和试剂的标准,不久的将来,有条件的医院将会逐步展开PCR的检测。

(3)酶联免疫法测定血清中抗体:这是当前各医院最为普遍展开的检测“TORCH”感染的方法,其主要测定“TORCH”病原体的特异性抗体,如IgG(IgGAb)和IgM。

一般说来,如果IgM阳性,表示孕妇近期可能有“TORCH\\\"感染(或称原发性感染),有引起胎儿畸形的可能;如果IgG(IgGAb)阳性,往往表示过去有过“TORCH”感染,对胎儿的影响不大口在我国育龄妇女中,大约有90%左右的人群风疹和巨细胞病毒IgG为阳性。

abo血型检测原理一、背景介绍ABO血型是人类最早发现的血型系统,是由Karl Landsteiner在20世纪初发现的。

ABO血型系统是指人类红细胞表面所存在的A、B抗原和相应的抗体,共有四种基本血型:A型、B型、AB型和O型。

ABO血型检测是医学常规检查之一,具有重要的临床意义。

二、ABO血型检测原理1. ABO血型基本概念在人类红细胞表面存在着两种糖蛋白质,即A抗原和B抗原。

如果一个人的红细胞表面有A抗原,则他就属于A型;如果一个人的红细胞表面有B抗原,则他就属于B型;如果一个人的红细胞表面同时有A 和B抗原,则他就属于AB型;如果一个人的红细胞表面没有任何抗原,则他就属于O型。

2. ABO血型检测方法(1)直接凝集法:将被检者的全血加入含有特定抗体(如A抗体或B 抗体)的试剂中,如果被检者含有对应的抗原,则会发生凝集反应,从而判断出被检者的血型。

(2)间接凝集法:将被检者的血清加入含有已知血型抗原的试剂中,如果被检者含有对应的抗体,则会发生凝集反应,从而判断出被检者的血型。

(3)免疫荧光法:将被检者的红细胞与特定荧光标记抗体结合,然后观察荧光显微镜下是否发生荧光反应,从而判断出被检者的血型。

3. ABO血型遗传规律ABO血型是由一个人体内所拥有的A、B基因和O基因共同决定。

A、B基因是显性遗传基因,O基因是隐性遗传基因。

一般来说,父母分别给予一个人一个A、B、O中的一种或两种基因,从而决定了这个人所属的ABO血型。

4. ABO血型与输血在输血过程中,必须确保受体和供体之间ABO血型相同或相容。

如果输错了血型,则会引起输血反应甚至危及生命。

5. ABO血型与妊娠如果母亲和胎儿ABO血型不同,则母体会产生抗ABO抗体,可能会对胎儿造成影响,甚至引起溶血性疾病。

三、结论ABO血型检测是一项非常重要的医学检查,可以帮助医生判断患者输血和手术等治疗方案。

同时,也能够为孕妇提供科学的指导,避免因ABO血型不同而引起的不良后果。

乙肝核心抗体阳性是怎么回事乙肝核心抗体(HBcAb)阳性是指体内存在乙肝病毒核心抗体。

乙肝病毒核心抗体是一种免疫球蛋白,是体内对乙肝病毒感染产生的一种抗体。

当乙肝病毒感染人体后,人体免疫系统会产生不同种类的抗体,其中包括表面抗原(HBsAg)、表面抗体(HBsAb)和核心抗体(HBcAb)。

其中,HBsAg、HBsAb和HBcAb是检测乙肝病毒感染的重要指标。

在HBsAg阳性的情况下,如果同时检测到HBcAb阳性,表明乙肝病毒已经进入体内,但是免疫系统已经形成了对该病毒的防御,并慢慢把该病毒消灭掉了。

治疗方法:1. 监测:对HBcAb阳性的人,需要每6个月至1年进行一次检测。

这可以保证及时发现和治疗可能的疾病并对症治疗。

2. 病毒抑制治疗:如果检测到HBcAb阳性并伴有HBV DNA阳性,则需要及时进行抗病毒治疗。

抗病毒治疗的目的是抑制乙肝病毒在体内的生长和繁殖,减轻病毒的致病性和减少肝脏损伤,乙肝病毒抑制的同时,应注意保护肝功能。

3. 其他治疗方法:可以使用传统中医治疗、理疗等方法辅助治疗。

中草药如黄芪、灵芝等具有抗炎、保肝、养肝等作用。

理疗包括针灸、推拿等方法可改善肝功能。

注意事项:1.饮食:HBcAb阳性的人饮食应健康、清淡,忌饮酒和吸烟。

多吃水果、蔬菜、鱼类等富含微量元素的食品,它们能够有效减轻肝脏的负担。

2.生活规律:HBcAb阳性的人需要定时作息,保持充足的睡眠时间,并尽可能的减轻身体的疲劳。

这样能改善身体机能,提高身体抵抗力。

3. 接种乙肝疫苗:HBcAb阳性的人应接种乙肝疫苗,以预防相关并发症的发生,同时增加对于病毒的免疫力。

4. 避免高危行为:HBcAb阳性的人尤其要注意避免性行为和血液接触等高危行为,以预防更多的感染发生。

总之,对于HBcAb阳性的人,应该重视该疾病的检测和治疗,同时也应注意日常生活和饮食等方面的规律,关注并接受医生的专业建议和治疗方案,以便更好的控制疾病的发展。

名词解释:免疫(immunity):机体对“自己”和“异己(非己)”识别、应答过程中所产生的生物学效应的总和,正常情况下是维持内环境稳定的一种生理性功能。

抗原(antigen,Ag):一类能刺激机体免疫系统使之产生特异性免疫应答、并能与相应免疫应答产物(抗体和致敏淋巴细胞)在体内外发生特异性结合的物质。

表位(epitope):指抗原分子中决定抗原特异性的基本结构或化学基团。

抗体(antibody,Ab) :是B细胞识别抗原后增殖分化为浆细胞所产生的一种糖蛋白,是介导体液免疫的重要效应分子。

高变区(HVR)/互补决定区(CDR) :重链和轻链V区各含3个氨基酸组成和排列顺列高度可变的区域。

补体(complement):是由30余种血清蛋白和细胞膜蛋白组成的,具有级联酶促反应特征和自我调节机制的蛋白质反应系统。

细胞因子(Cytokine):细胞因子是由细胞分泌的具有生物活性的小分子蛋白物质的统称白细胞分化抗原(LDA):指血细胞在分化成熟为不同谱系(lineage)、分化的不同阶段以及细胞活化过程中,出现或消失的细胞表面标记。

CD :应用以单克隆抗体鉴定为主的方法,将来自不同实验室的单克隆抗体所识别的同一分化抗原归为一个分化群(cluster of differentiation ,CD)粘附分子:是指介导细胞与细胞间或细胞与基质间粘附作用的一类分子,大多为跨膜糖蛋白,分布于细胞表面或细胞外基质(extracellular matrix,ECM)中,以配体受体相对应的形式发挥作用。

主要组织相容性复合体(MHC):是指某一染色体上的一群紧密连锁的基因群, 它们所编码的抗原(主要组织相容性抗原), 决定着机体组织相容性, 且与免疫细胞的发育、抗原提呈以及免疫应答有关.抗原提呈细胞(APC):能摄取、加工、处理抗原,并能表达被特异性T细胞识别的抗原肽/MHC 分子复合物的任何细胞。

免疫应答(immune response):机体受到抗原刺激后,体内抗原特异性淋巴细胞识别抗原,发生活化、增殖、分化或失能、凋亡,进而表现出一定生物学效应的过程。

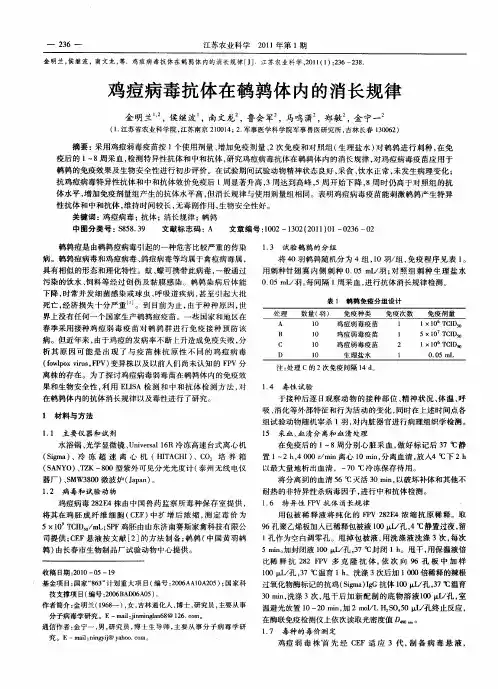

一、抗体产生的一般规律

当第一次用适量抗原给动物免疫,需经一定潜伏期才能在血液中出现抗体,含量低,且维持时间短,很快下降,称这种现象为初次免疫应答。

若在抗体下降期再次给以相同抗原免疫时,则发现抗体出现的潜伏期较初次应答明显缩短,抗体含量也随之上升,而且维持时间长,称这种现象为现次免疫应答或回忆应答。

由于对抗体分子结构研究的进展,发现初次应答产生的抗体主要是IgM分子,对抗原结合力低,为低亲和性抗体。

而再次应答则主要为IgG分子,且为高亲和性抗体。

TD抗原可引起再次应答,而TI抗原只能引起初应答。

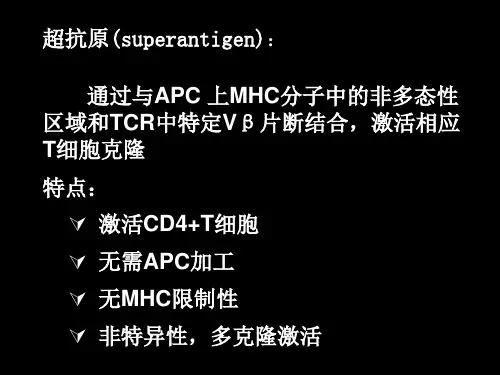

对初次和再次应答现象机制的研究,对抗体特异性、多样性、免疫记忆以及对自身抗原而受性机制等问题的研究,都必须以抗体生成的细胞学为基础(图11-1,表11-2)。

图11-1初次及再次免疫应答

表11-2 初次与再次免疫应答特性

特性初次再次

抗原呈递非B细胞B细胞

抗原浓度高低

抗体产生

延迟相5~10天2~5天

Ig类别主要为IgM IgG、IgA等

亲和力低高

无关抗体多少

二、抗体产生的细胞学基础

抗体产生是由多细胞完成的,Miller等在60年代,首先证明了淋巴细胞是不均一的细胞群。

他用早期摘除鸡的胸腺和法氏囊的方法证明了有二类不同的的淋巴细胞,即T和B细胞。

前者与细胞免疫有关,后者与抗体形成有关(表11-3)。

表11-3 新生期摘除胸腺及法氏囊对免疫功能的影响(鸡)

全身X-线照射周围血淋巴细胞数Ig浓度抗体产生移植物排斥反应

未身X-线照射148 000 ++ +++ ++

胸腺摘除9 000 ++ + -

法氏囊摘除13 200 --+

+阳性反应;-阴性反应

Claman 给经X-线照射小鼠移入同系骨髓细胞(B细胞来源)和胸腺细胞(T细胞来源),然后用羊红细胞免疫,结果证明只有同时移入两种细胞才能产生抗体。

因此证明了抗体产生需要T和B细胞共同参予。

Unanue等在70年代又证明了巨噬细胞在抗体形成中的重要作用。

他们应用纯化细胞的体外培养技术研究这一问题。

根据小鼠细胞对玻璃面或塑料面的粘附性,可将脾细胞分为二种,其一为有粘附性细胞属巨噬细胞(Mφ),另一种为非粘附性细胞属淋巴细胞,包括T和B 细胞。

当将这二种细胞分别与羊红细胞(抗原)在体外培养时,皆不能产生抗体,只有在二种细胞混合培养时才能产生抗体,自此证明了Mφ也参予抗体的产生(表11-4,5)。

表11-4 T和B细胞在抗体产生中的作用

X-线照射鼠入的细胞抗体产生

脾细胞(含有T和B)++

胸腺细胞(T细胞)±

骨髓细胞(B细胞)+

胸腺细胞+骨髓细胞+++

表11-5 Mφ在抗体产生中的作用

体外培养细胞抗体产生

粘附细胞+羊红细胞

非粘附细胞+羊红细胞粘附细胞

+ +羊红细胞

非粘附细胞--+++

表11-6 促进B细胞增殖和分化的细胞因子

名称 作用

IL-1 IL-4 IL-5 IL-6 IL-2

促进B 细胞活化与增殖 促进活化B 细胞增殖 促进B 细胞分化 与IL-1协同 在同一时期Gershon 等又证明了抑制性T 细胞(TS )的存在,对免疫应答起抑制作用。

因此TH 和TS 可视为免疫调节细胞,而TC 和TD 可视为细胞免疫的效应细胞。

通过上述研究,证明了抗体产生需要三种细胞参予,即单核吞噬细胞系、T 细胞系和B 细胞系。

从而否定了过去认为抗体产生是由单一淋巴细胞克隆产生的观点。

因此抗体产生不只是涉及抗原与免疫细胞间的相互作用,即对抗原的识别和抗原的激发作用,同时也涉及免疫细胞间的相互作用,,即免疫细胞活化,增殖与分化过程。

这二个过程是紧密交织在一起的,为此必须进一步探讨在免疫应答过程中,三种细胞各自发挥什么作用?以及它们之间的相互作用又是怎样进行的。

三、免疫细胞在抗体生成中的作用

上述三类细胞都参予抗体生成过程,但各自发挥的作用不同。

现已证明M φ抗原处理和呈递细胞,无特异识别抗原的功能。

T 细胞系主要是TH 和TS ,它们对免疫应答有调节功能,所以是免疫调节细胞,有特异识别抗原的功能。

B 细胞系既具有呈递抗原的作用又是产生抗体的细胞,也具有特异识别抗原的功能。

(一)M φ的作用

M φ在免疫应答的全过程都发挥重要作用,在抗原识别过程中,即在免疫应答的诱导期,它表现为具有摄取、处理加工、存贮和呈递抗原的作用。

它活化后还能分泌多种细胞因子,其合成和分泌的IL-1有促进T 和B 细胞的活化作用。

因此,不能认为M φ只是机械的将抗原决定簇呈递给淋巴细胞,它还具有调节淋巴细胞功能的作用。

抗原性物质进入体内后,必须先经M φ摄取、加工处理,然后才能呈递给淋巴细胞。

M φ是有吞噬细胞功能的细胞,已证明在其细胞表面有多种受体分子,但无抗原识别受体。

它主要是以吞噬、吞饮和被动吸附等方式捕捉抗原,可摄取任何抗原性特质,所以是非特异性的摄取抗原性物质。

摄入的抗原大分子,可在细胞内被降解为许多小肽片段。

其中一些免疫原性决定簇可与细胞内的自己MHC Ⅱ类分子相结合,然后运送至细胞膜表面,形成所谓修饰的自身复合物分子(即异种抗原X+自己MHC Ⅱ类分子)此即M φ对抗原的处理和加工过程。

M φ将这种复合物分子,呈递给有抗原识别功能的淋巴细胞,才能激发免疫应答。

不难看出,识别这种复合物的抗原识别受体,必须是既能识别异种抗原X ,又能同时识别自已MHC 分子。

这就是免疫细胞间相互作用的MHC 限制性的由来。

(二)淋巴细胞的作用

淋巴细胞具有抗原识别受体,所以T和B细胞都是抗原识别细胞。

每一细胞克隆可识别一种抗原决定簇,所以这种识别是有特异性的。

B细胞表面抗原识别受体是膜Ig分子,它可识别天然蛋白质抗原分子表面的构像抗原决定簇(即B决定簇),在识别抗原时无MHc 限制性。

而T细胞抗原识别受体为异二聚体分子,即TCRαβ,它能同时识别经加工处理的序列决定簇肽片段(即T决定簇)和自己MHC分子,所以有MHC限制性。

四、细胞因子在抗体产生中的作用

细胞因子(cytokines)在抗体产生应答过程中的作用有下述特点:

1.细胞因子的作用既无抗原特异性也无MHC限制性当TH细胞受刺激活化后,它所分泌的细胞因子就可作用于任何抗原特异性的B细胞和任何MHC单倍型(haplotype)的B细胞。

2.在B细胞产生免疫应答的不同时期有不同的细胞因子起作用即B细胞的增殖期与分化期,或Ig的分泌期可有不同的细胞因子在起作用(表11-6)。

此外,不同的细胞因子间的组合有的起拮抗作用,有的起协同作用。

3.细胞因子还可作用于旁路(bystander)B细胞使之活化这些B细胞对抗体应答的抗原没有特异性(非抗原特异性B细胞)。

它们存在于抗原刺激的特异B细胞周围,在抗原活化特异B细胞时,因产生细胞因子而被活化并产生非特异抗体。

4.在刺激B细胞增殖分化的细胞因子中,有些是来源于巨噬细胞或其他非T细胞所产生(如粒细胞、肥大细胞等)。