传染病学钩端螺旋体病

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:38

钩端螺旋体病--人畜共患病猪钩端螺旋体病是由于猪感染猪钩端螺旋体而引起的一类传染病,也可感染人,病畜通常会发生发热、黄疸、血红蛋白尿以及流产等症状,可以使用抗生素进行治疗,预防中要注意不可感染人。

猪钩端螺旋体病是由于猪感染猪钩端螺旋体而引起的一类传染病,也可感染人,病畜通常会发生发热、黄疸、血红蛋白尿以及流产等症状,可以使用抗生素进行治疗,预防中要注意不可感染人。

猪钩端螺旋体病流行特点临床病猪表现发热、黄疸、血红蛋白尿、流产、出血性素质、水肿等症状。

中国南方地区较为严重。

各种年龄的猪均可感染,但仔猪发病较多,特别是哺乳仔猪和断奶仔猪发病严重,中、大猪一般病情较轻,母猪不发病。

传染源主要是发病猪和带菌猪。

钩端螺旋体可随带菌猪和发病猪的尿、乳和唾液等排于体外污染环境。

猪的排菌量大,排菌期长,而且与人接触的机会多,对人也会造成很大的威胁。

人感染后,也可带菌和排菌。

人和动物之间存在复杂的交叉传播,这在流行病学上具有重要意义。

鼠类和蛙类也是很重要的传染源,它们都是该菌的自然贮存宿主。

鼠类能终生带菌,通过尿液排菌,造成环境的长期污染。

本病通过直接或间接传播方式,主要途径为皮肤,其次是消化道、呼吸道以及生殖道黏膜。

吸血昆虫叮咬、人工授精以及交配等均可传播本病。

该病的发生没有季节性,但在夏、秋多雨季节为流行高峰期。

本病常呈散发或地方性流行。

猪钩端螺旋体病症状急性型黄疸型:多发生于大猪和中猪,呈散发生,偶尔也见到暴发。

病猪体温升高、厌食、皮肤干燥,有时见病猪用力在栏栅或墙壁上磨擦至出血,1-2日内全身皮肤和粘膜泛黄,尿浓茶样或血尿。

几天内,有的数小时内突然惊厥而死,病死率很高。

亚急性和慢性型:多发生于断奶前后至30公斤以下的小猪,呈地方流行性或暴发,常引起严重的损失。

病初有不同程度的体温升高,眼结膜有的潮红,有时有浆性鼻漏,食欲减退,精神不振。

几天后,眼结膜有的潮红浮肿、有的泛黄,有的病猪上下颌、头部、颈部甚至全身水肿,指压凹陷,俗称“大头瘟”。

钩端螺旋体病的研究进展与挑战近年来,钩端螺旋体病(Leptospirosis)的研究取得了显著进展,但同时也面临着一些挑战。

本文将从研究进展和挑战两个方面进行阐述。

一、研究进展1. 病原学特征钩端螺旋体属于细菌门,螺旋体科,是一类具有螺旋形的革兰氏阴性细菌。

目前已知的钩端螺旋体血清群有25种,我国流行的主要有莱姆病钩端螺旋体、犬钩端螺旋体和日本钩端螺旋体等。

钩端螺旋体具有较强的侵袭力和繁殖能力,能在多种宿主细胞中生长繁殖。

2. 传播途径钩端螺旋体主要通过接触传播,即人类通过接触含有钩端螺旋体的疫水(如尿液、雨水、泥土等)而感染。

钩端螺旋体还可经咬伤、索引传播等途径感染。

3. 病理变化钩端螺旋体侵入人体后,可引起急性肾炎、肝功能异常、心肌炎等症状。

严重者可能导致肺出血、脑膜炎、弥漫性血管内凝血等并发症,危及生命。

4. 诊断与治疗近年来,钩端螺旋体的检测技术取得了较大进展。

目前常用的诊断方法有显微镜检查、血清学检测和分子生物学检测等。

钩端螺旋体的治疗药物也有所更新,如四环素类、第三代头孢菌素等。

二、挑战1. 病原体检测难度大钩端螺旋体在宿主体内繁殖速度快,但在体外培养条件下生长缓慢,导致检测难度较大。

钩端螺旋体的检测方法较为繁琐,检测时间较长,不利于早期诊断。

2. 疫苗研发进展缓慢虽然钩端螺旋体疫苗的研究取得了一定进展,但目前尚无预防钩端螺旋体病的成熟疫苗。

现有的疫苗主要用于动物防疫,对人用疫苗的研究仍处于探索阶段。

3. 流行因素复杂钩端螺旋体的流行受多种因素影响,如气候、生态环境、宿主种类等。

这使得钩端螺旋病的防控工作面临较大挑战。

4. 临床诊断与治疗困难钩端螺旋病的临床表现多样,易与其他疾病混淆。

加之部分患者就诊时已进入晚期,导致临床诊断和治疗难度较大。

5. 防治知识普及不足钩端螺旋病在我国部分地区仍有较高发病率,但公众对该病的认识不足,防治知识普及程度较低。

这不利于钩端螺旋病的防控工作。

钩端螺旋体病的研究进展与挑战并存。

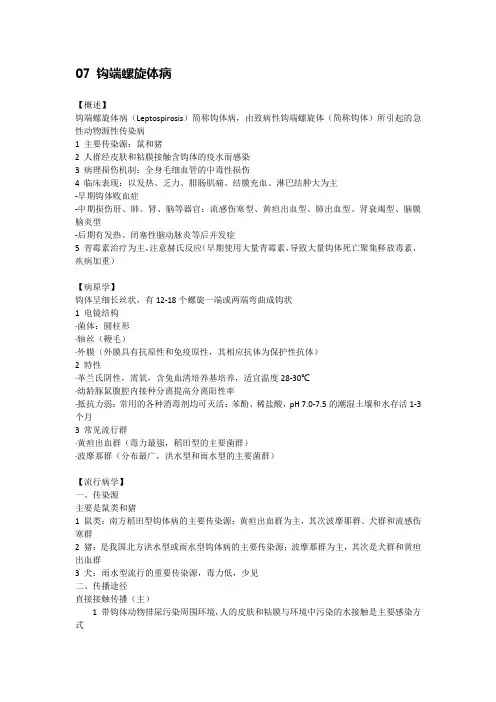

07 钩端螺旋体病【概述】钩端螺旋体病(Leptospirosis)简称钩体病,由致病性钩端螺旋体(简称钩体)所引起的急性动物源性传染病1 主要传染源:鼠和猪2 人群经皮肤和粘膜接触含钩体的疫水而感染3 病理损伤机制:全身毛细血管的中毒性损伤4 临床表现:以发热、乏力、腓肠肌痛、结膜充血、淋巴结肿大为主-早期钩体败血症-中期损伤肝、肺、肾、脑等器官:流感伤寒型、黄疸出血型、肺出血型、肾衰竭型、脑膜脑炎型-后期有发热、闭塞性脑动脉炎等后并发症5 青霉素治疗为主,注意赫氏反应(早期使用大量青霉素,导致大量钩体死亡聚集释放毒素,疾病加重)【病原学】钩体呈细长丝状,有12-18个螺旋一端或两端弯曲成钩状1 电镜结构·菌体:圆柱形·轴丝(鞭毛)·外膜(外膜具有抗原性和免疫原性,其相应抗体为保护性抗体)2 特性·革兰氏阴性,需氧,含兔血清培养基培养,适宜温度28-30℃·幼龄豚鼠腹腔内接种分离提高分离阳性率·抵抗力弱:常用的各种消毒剂均可灭活:苯酚、稀盐酸,pH 7.0-7.5的潮湿土壤和水存活1-3个月3 常见流行群·黄疸出血群(毒力最强,稻田型的主要菌群)·波摩那群(分布最广,洪水型和雨水型的主要菌群)【流行病学】一、传染源主要是鼠类和猪1 鼠类:南方稻田型钩体病的主要传染源;黄疸出血群为主,其次波摩那群、犬群和流感伤寒群2 猪:是我国北方洪水型或雨水型钩体病的主要传染源;波摩那群为主,其次是犬群和黄疸出血群3 犬:雨水型流行的重要传染源,毒力低,少见二、传播途径直接接触传播(主)1 带钩体动物排尿污染周围环境,人的皮肤和粘膜与环境中污染的水接触是主要感染方式2 接触病畜或带菌牲畜的排泄物、血液和脏器3 经鼠、犬咬伤;护理患者;实验室工作人员经食物消化道传播三、易感人群普遍易感,但可获得较强同型免疫力(保护性抗体)四、流行特征1 地区分布:热带、亚热带地区流行较严重2 季节分布:夏秋季发病多(6-10月)3 年龄、性别及职业分布:青壮年为主;男性多于女性;儿童易感;多为农民、渔民、矿工等【病理解剖】1 钩端螺旋体肝:斑驳的外观,肝脏肿大,包膜下出血,多发性肝坏死2 钩端螺旋体肾:肾肿大,多灶性间质性肾炎,肾小管坏死的肾实质外观3 钩端螺旋体病肺:多灶性出血明显,弥漫性点状出血【临床表现】潜伏期:2-28天,一般为7-14天一、早期:钩体败血症期主要为全身感染中毒症状:三症+三征(发热酸痛一身乏,眼红腿痛淋结大)(一)症状1 发热伴畏寒2 头痛3 明显乏力(二)体征1 全身肌肉酸痛(起病即出现腓肠肌痛)2 眼结膜充血3 浅表淋巴结肿大(腹股沟淋巴结多见)二、中期:器官损伤期1 流感伤寒型:最多见2 肺出血型:肺出血轻型、肺弥漫性出血型(无黄疸型钩体病的常见死因)3 黄疸出血型:肝损害、出血、肾脏损伤(主要死因)4 肾衰竭型5 脑膜脑炎型:脑膜炎症状(头痛、呕吐、颈强直);脑炎症状(昏迷、谵妄、瘫痪、抽搐)三、后期(恢复或后发症期):钩体诱发的变态反应1. 后发热:热退后1-5天,再次出现发热,不需抗生素,1-3天自行退热2. 眼后发症:以葡萄膜炎、虹膜睫状体炎常见3. 反应性脑膜炎:预后良好4. 闭塞性脑动脉炎:病后半月-5月脑基底部多发动脉狭窄致脑缺血,引起偏瘫、失语、多次反复短暂肢体瘫痪【实验室检查】一、一般常规检查1 血常规:白细胞及中性粒细胞轻度升高或正常2 尿常规:蛋白尿、红细胞、白细胞和管型二、血清学检查1 显微凝集试验(MAT):检测血清中的特异性抗体。