IPv4向IPv6的过渡策略

- 格式:doc

- 大小:964.00 KB

- 文档页数:17

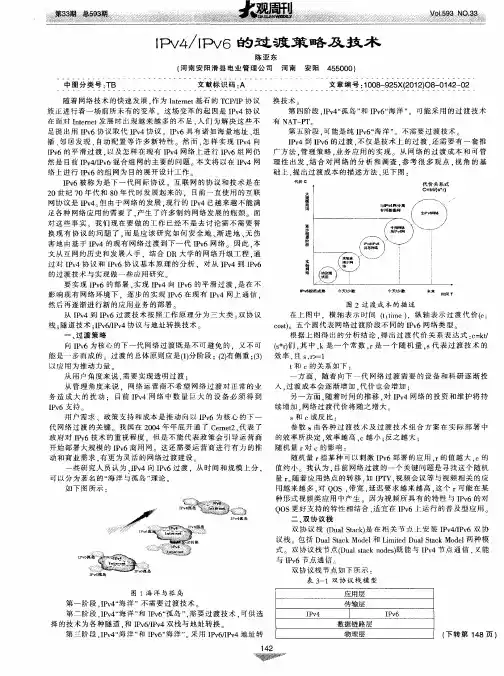

tunne1收稿日期;2002-10-15作者简介;马严(1955 ),男,北京邮电大学教授.1过渡问题简介从其出现直至今天,Internet 在人类社会生活中已发挥了重要的作用.但人们对它寄予了更多的希望,原有的IPV 4技术在发展过程需要予以更新才能适应时代的要求.目前人们所面临的问题主要在于如何渐进的~以合理代价由目前基于IPV 4的网络过渡到基于IPV 6的下一代网络,并尽可能减少过渡的成本.这种过渡肯定是分布式~渐进式的.截止到2002年2月,已有50个国家的近一千个网络在运行IPV 6协议[1],但与现有IPV 4网络相比仍然只是沧海一粟.按专家们的预期,过渡中的Internet 首先将由运行IPV 6协议设备组成小网络 孤岛和由运行IPV 4协议的设备组成的 海洋组成.随着时间的推移,IPV 4的海洋将会逐渐变小,而IPV 6的小岛将会越来越多,越来越大,并最终完全取代IPV 4形成下一代Internet 网络.在过渡初期,必须首先解决IPV 6孤岛之间的通信问题,同时要解决IPV 6和IPV 4设备之间通信的问题.I !T "成立了专门的工作组N #Trans 研究有关技术[2]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.2北京邮电大学学报第25卷2解决过渡问题的基本技术目前已有多种策略和技术方案及其实现可以完成从IPV4向IPV6的转换但都仍有局限性.按工作原理划分有以下三种:(1)双协议栈[3](Dual Stack)主机同时运行IPV4和IPV6两套协议栈同时支持两套协议.目前主流操作系统正处于这一转变中.(2)隧道技术[3](Tunnel)这种机制体通过IPV4网络建立隧道实现IPV6站点之间的连接.隧道技术将IPV6的分组封装到IPV4的分组中封装后的IPV4分组将通过IPV4的路由体系传输分组报头的协议域设置为41 指示这个分组的负载是一个IPV6的分组以便在到达目的网络时恢复出被封装的IPV6分组并传送给目的站点.(3)NAT-PT[4](Network AddreSS TranSlation-Protocol TranSlation)除单点故障和性能问题需要解决外利用转换网关来在IPV4和IPV6网络之间转换以实现IPV4对IPV6的通信是可行的.根据IP报头的地址和协议的不同对IP分组做相应的语义翻译从而使纯IPV4和纯IPV6站点之间能够透明通信.3基于这三种基本技术的派生方案3.1IPV6小岛之间的通信3.1.1(手工)配置的隧道[3](Configured Tunnel)这种隧道的建立是手工配置的需要隧道两个端点所在网络的管理员协作完成.隧道的端点地址由配置来决定不需要为站点分配特殊的IPV6地址适用于经常通信的IPV6站点之间.采用这种机制的站点至少要具有一个全球唯一的IPV4地址站点中的外部路由器需要支持双栈.在隧道要经过NAT设施的情况下这种机制可能不可用.3.1.2自动配置的隧道[3](Auto-configured Tunnel)这种技术称为隧道自动配置协议ISATAP(Intra-Site Automatic Tunneling AddreSSing Protocol)已有标准草案.自动配置的隧道需要采用IPV4兼容的IPV6地址(IPV4CompatibleIPV6AddreSS0::IPV4ADDR/96)每个采用这种机制的主机都需要有一个全球唯一的IPV4地址.采用这种机制不能解决IPV4地址空间耗尽的问题.与NAT-PT结合可以使IPV4网络中的IPV6主机与路由器连接起来实现与外网的通信.3.1.3Tunnel Broker[5](TB)Tunnel Broker不是一种隧道机制而是一种方便构造隧道的机制可以简化隧道的配置过程适用于ISP不提供IPV6接入的用户获取IPV6连接的情况.用户可以通过Tunnel Bro-ker从支持IPV6的ISP处获得永久IPV6地址和域名这个操作一般通过浏览器就可以完成. Tunnel Broker要求隧道的双方都支持双栈.3.1.46oVer4[6]6oVer4也是一种自动建立隧道的机制采用这种机制的IPV6主机使用组播与该组播域中的IPV6路由器通信从而获得完全的IPV6功能.与3.2不同的是6oVer4利用IPV4的组播机制来实现连接(虚拟以太网)这种机制要求本地网络支持组播并且要求该网络内采用这种机制的主机和路由器都支持6oVer4.6oVer4不需要IPV4兼容的地址或手工配置的隧道适用于一个网络的内部.3.1.56to 4[7]作为一种过渡性的解决方法,6to 4也是一种自动构造隧道的机制.这种机制要求站点采用特殊的IPv 6地址(2OO2,IPv 4ADDR ,,/48),每个采用6to 4机制的站点必须至少具有一个全球唯一的IPv 4地址.由于这种机制下隧道端点的IPv 4地址可以从IPv 6地址中提取,所以隧道的建立是自动的.这种机制适用于运行IPv 6的站点之间的通信.6to 4要求隧道中至少有两台路由器支持双栈和6to 4.6to 4机制还允许在采用6to 4的IPv 6站点和纯IPv 6站点之间通过中继路由器(6to 4Relay Router )进行通信,这时不要求通信的两个端点之间具有可用的IPv 4连接,中继路由器建议运行BGP 4+.3.1.6BGP Tunnel [8]这种机制适用于IPv 6小岛之间的通信,每个小岛可能包括多个站点,甚至超出一个自治域.与自动隧道不同,这种隧道建立在路由器之间.与6to 4不同,采用这种机制的小岛不必采用特殊的6to 4IPv 6地址,而只需为边界路由器分配一个IPv 4地址以及由此派生出的IPv 4兼容的IPv 6地址.这种机制需要本地网络的边界路由器运行MP BGP 协议.作为建议的这个草案,最近6个月来没有更新.3.2IPV 6小岛与IPV 4海洋之间的通信3.2.1Dual Stack Model [9]在这种模型下,任意节点都是完全双栈的.这时不存在IPv 4与IPv 6之间的相互通信问题,但是这种机制要给每一个IPv 6的站点分配一个IPv 4地址,因此不能解决IPv 4地址空间耗尽的问题.3.2.2Limited Dual Stack Model [9]在这种模型下,服务器和路由器仍然是双栈的,而非服务器的主机只需要支持IPv 6.这种机制可以节省大量的IPv 4地址,但是在纯IPv 6和纯IPv 4节点之间的通信将会出现问题.3.2.3SIIT [1O](StateleSS IP /ICMP TranSlation )SIIT 定义了在IPv 4和IPv 6的分组报头之间进行翻译并对ICMPv 4和ICMPv 6的错误信息进行转换的方法,这种翻译是无状态的,因此对于每一个分组都要进行翻译.这种机制可以和其它的机制(如NAT PT )结合用于纯IPv 6站点同纯IPv 4站点之间的通信,在采用网络层加密和数据完整性保护的环境下这种技术不可用.3.2.4NAT PT [4](Network AddreSS TranSlation Protocol TranSlation )这种机制在IPv 4分组和IPv 6分组之间进行报头和语义的翻译,这种转换一般都是基于会话的,因此是有状态的.NAT PT 适用于纯IPv 4站点和纯IPv 6站点之间的通信.对于一些内嵌地址信息的高层协议(如FTP ),NAT PT 需要和应用层的网关协作来完成翻译[11,12].这种技术在采用网络层加密和数据完整性保护的环境下将不能工作.与IPv 4下的NAT 相似,在地址转换的基础上还可以进一步加入端口转换,构成NAPTPT .北邮IPv 6研究小组已据此建立了一个实验系统[13].3.2.5BIS [14](Bump In the Stack )这种技术允许不支持IPv 6的应用程序能够透明的访问纯IPv 6站点.这种机制要求主机必须是双栈的,同时要在该主机的协议栈中插入三个特殊的扩展模块,域名解析模块~地址映射模块和报头翻译模块,通过截取网卡驱动程序与IPv 4层的通信流进行翻译,相当于在主机的协议栈中使用了NAT PT .3第4期马严,IPv 4向IPv 6过渡技术综述4北京邮电大学学报第25卷3.2.6BIA[15](Bump-In-the-API)这种技术同BIS类似只是在API层次而不是在协议栈的层次上进行分组的翻译实现起来比BIS要简单一些.目前已有一些试验系统在运行.3.2.7SOCKS GateWay Mechanism[16]这种方法通过对原有SOCKS协议(RFC1928)的扩展利用应用层网关的翻译实现IPv4/IPv6的通信.这种机制不需要修改DNS或者做地址映射可用于多种环境.但是这种技术需要采用SOCKS代理服务器并在客户端安装支持SOCKS代理的软件对于用户来讲不是完全透明的.3.2.8TRT[17](Transport Relay Translator)这种机制和SOCKS64相似但是它是在传输层进行操作而不是在网络层.TRT就相当于TCP/UDP层的代理服务器.TRT将{TCP UDP}/IPv6与{TCP UDP}/IPv4互相转换完成纯IPv6主机与纯IPv4主机的通信.3.2.9DSTM[9](Dual Stack Transition Mechanism)这种机制适用于支持双协议栈但是主机没分配全球唯一IPv4地址的IPv6站点主动同纯IPv4站点之间通信的情况.采用DSTM的双协议栈主机在同纯IPv4主机通信时将会临时得到一个IPv4地址(可采用扩展的DHCPv6)并反映到DNS中.采用DSTM技术的网络内部使用IPv6的路由体系IPv4的数据报将会被封装到IPv6数据报中在IPv6网络内传输.3.2.1O ALG[4](Application Level GateWay)这种方法在IPv4中即已得到广泛应用比较有代表性的是HTTP协议的代理.ALG和TRT~SOCKS64类似不同点在于ALG是应用层的网关.这种方法需要有专门的代理服务器针对不同的应用要设置不同的代理灵活性较差.与NAT-PT结合运用可支持某些在数据报中携带IP地址的应用.3.2.11IPv6over UDP[13]通过称作Teredo的无状态服务器和起路由器作用的Teredo代理位于一个或多个IPv4NAT设备之后的IPv6主机可以利用UDP协议传输IPv6数据报.这是个2OO2年九月刚发布的方案.3.2.12IGMP/MLD Proxying(mtp)[15]IGMP/MLD是对SIIT和NAT-PT的补充弥补其只能处理单播的局限可以实现IPv4主机与IPv6主机之间的组播通信.4总结以上是目前存在的一些由IPv4网络过渡到IPv6的机制无论采取哪一种机制对DNS 的扩展都是必须的[18].这些过渡机制仍不是普遍适用的常常需要和其它技术组合使用.在实际应用时需要综合考虑各种实际情况来制定合适的过渡策略.目前NGtran工作组正在讨论给出一些实例引导IPv4向IPv6过渡.限于篇幅对GPRS和第3代移动通信系统向IPv6网演变时的技术路线本文没有予以讨论.参考文献:[1]Next Generation Internet -priorities for action in migrating to the neW Internet protocol IPV 6[EB /OL ].http ://WWW .ipV 6tf .org /PublicDocuments /com 2002-0096en 01.pdf ,2002-02-21.[2]Simple Internet Transition Mechanisms (SIT )[EB /OL ].http ://playground .sun .com /pub /ipng /html /ipng -transition .html [3]Gilligan R ,Nordmark E .RFC 2893-2000,Transition mechanisms for IPV 6hosts and routers [S ].[4]Tsirtsis G ,Srisuresh P .RFC 2766-2000,NetWork address translation -protocol translation (NAT -PT )[S ].[5]Durand A ,Fasano P ,Guardini I ,Lento D .RFC 3053-2001,IPV 6tunnel broker [S ].[6]Carpenter B ,Jung C .RFC 2529-1999,Transmission of IPV 6oVer IPV 4domains Without explicit tun-nels [S ].[7]Carpenter B ,Moore K .RFC 3056-2001,Connection of IPV 6domains Via IPV 4clouds [S ].[8]Tri Nguyen ,Gerard Gastaud ,Dirk Ooms .Connecting IPV 6domains across IPV 4clouds With BGP [Z ].Internet -Draft ,draft -ietf -ngtrans -bgp -tunnel -04.txt ,2002.[9]Dupont F ,Bound Jim ,Alain Durand .Dual stack transition mechanism (DSTM )[Z ].Internet -Draft ,2002.[10]Nordmark E .RFC 2765-2000,Stateless IP /ICMP translation algorithm (SIIT )[S ].[11]Srisuresh P ,EgeVang K .RFC 3022-2001,Traditional IP netWork address translator (traditional NAT )[S ].[12]赵晓宇,马严.ISP 由IPV 4向IPV 6过渡的策略[J ].现代电信科技,2001,(12):21-22.[13]~uitema C .Teredo :tunneling IPV 6oVer UDP through NATs [Z ].Internet Draft ,2002.[14]Tsuchiya K ,~iguchi ~,Atarashi Y .RFC 2767-2000,Dual stack hosts using the ~Bump -In -the -Stack technigue (BIS )[S ].[15]Lee Seungyun .RFC 3338-2002,Dual stack hosts using ~bump -in -the -API (BIA )[S ].[16]~iroshi Kitamura .RFC 3089-2001,A SOCKS -based IPV 6/IPV 4gateWay mechanism [S ].[17]~agino J ,Yamamoto K .RFC 3142-2001,An IPV 6-to -IPV 4transport relay translator [S ].[18]CraWford M ,~uitema Christian .RFC 2874-2000,DNS extensions to support IPV 6address aggrega-tion and renumbering [S ].[19]Ka uaki Tsuchiya .An IPV 6/IPV 4multicast translator based on IGMP /MLD proxying [Z ].2002.5第4期马严:IPV 4向IPV 6过渡技术综述IPv4向IPv6过渡技术综述作者:马严, 赵晓宇作者单位:北京邮电大学信息网络中心,北京,100876刊名:北京邮电大学学报英文刊名:JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS年,卷(期):2002,25(4)被引用次数:25次参考文献(19条)1.Next Generation Internet-priorities for action in migrating to the new Internet protocol IPv6 20022.Kazuaki Tsuchiya An IPv6/IPv4 multicast translator based on IGMP/MLD proxying 20023.Crawford M;Huitema Christian DNS extensions to support IPv6 address aggregation and renumbering4.Hagino J;Yamamoto K An IPv6-to-IPv4 transport relay translator5.Hiroshi Kitamura A SOCKS-based IPv6/IPv4 gateway mechanism6.Lee Seungyun Dual stack hosts using "bump-in-the-API"(BIA)7.Tsuchiya K;Higuchi H;Atarashi Y Dual stack hosts using the "Bump-In-the-Stack" technique (BIS)8.Huitema C Teredo: tunneling IPv6 over UDP through NATs 20029.赵晓宇;马严ISP由IPv4向IPv6过渡的策略[期刊论文]-现代电信科技 2001(12)10.Srisuresh P;Egevang K Traditional IP network address translator (traditional NAT)11.Nordmark E Stateless IP/ICMP translation algorithm (SIIT)12.Dupont F;Bound Jim;Alain Durand Dual stack transition mechanism(DSTM) 200213.Tri Nguyen;Gerard Gastaud;Dirk Ooms Connecting IPv6 domains across IPv4 clouds with BGP 200214.Carpenter B;Moore K Connection of IPv6 domains via IPv4 clouds15.Carpenter B;Jung C Transmission of IPv6 over IPv4 domains without explicit tunnels16.Durand A;Fasano P;Guardini I;Lento D IPv6 tunnel broker17.Tsirtsis G;Srisuresh P Network address translation-protocol translation (NAT-PT)18.Gilligan R;Nordmark E Transition mechanisms for IPv6 hosts and routers19.Simple Internet Transition Mechanisms(SIT)引证文献(25条)1.周金金.吉萌基于以太网交换机的IPv4/IPv6双协议栈研究[期刊论文]-计算机与现代化 2011(3)2.赵桂新.赵晶分析IPv4/IPv6过渡策略的选取[期刊论文]-山东轻工业学院学报(自然科学版)2011(1)3.王立超.唐学文.曹志通推动IPv4/IPv6过渡策略分析[期刊论文]-计算机技术与发展 2010(8)4.伍军云.李春泉IPv6过渡技术研究[期刊论文]-科技广场 2010(3)5.方加娟.黄春华IPv4向IPv6过渡技术浅析[期刊论文]-漯河职业技术学院学报 2010(5)6.王磊Ipv4到Ipv6的过渡分析[期刊论文]-科教导刊 2010(9)7.郑海涛IPv6网络在高校校园网中的建设与实践[期刊论文]-电脑知识与技术 2010(31)8.韩毅.周晏IPv4_IPv6过渡机制及其比较[期刊论文]-科技信息 2009(16)9.贾尔肯·卡得别克基于SOCKS的IPV4到IPV6的平滑过渡技术的研究[期刊论文]-科技创新导报2009(2)10.张智勇.黄金贵.施游基于IPv6技术的CNGI驻地网设计[期刊论文]-湖南师范大学自然科学学报2009(1)11.李越基于通信网络的安全研究[期刊论文]-电脑知识与技术 2009(12)12.李洪波.李中帅.魏卓基于IPsec的NAT-PT转换网关的研究[期刊论文]-科技信息 2009(27)13.董志民IPv6发展现状与分析[期刊论文]-濮阳职业技术学院学报 2008(4)14.汪军IPv6隧道代理设计方案的研究[期刊论文]-武汉工业学院学报 2007(3)15.米晓琴.纪冲IP地址及其前景[期刊论文]-内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2007(4)16.朱宇阳基于双协议栈技术的校园网络过渡方案[期刊论文]-福建电脑 2007(11)17.申寿云.许又泉基于IPv6的校园网过渡策略[期刊论文]-计算机与数字工程 2007(7)18.王宇.刘军.温占考.王兴伟支持IPv4/IPv6协议的安全Web托管服务机制的研究与实践[期刊论文]-通信学报 2006(z1)19.常梅IPv4向IPv6过渡技术的研究[期刊论文]-科技信息(科技教育版) 2006(9)20.张武军基于IPv6的下一代网络安全关键技术研究[学位论文]硕士 200621.程志.周铁IPv6及其在教育教学中的应用[期刊论文]-中国电化教育 2005(9)22.李刚生.汪小刚.赵蔚IPv6技术发展在远程教育中的应用研究[期刊论文]-教育信息化 2005(9)23.江伟基于Linux的IPv4和IPv6的互连实验环境和方案研究[期刊论文]-安庆师范学院学报(自然科学版) 2005(4)24.刘震基于IPv6的下一代校园网设计研究[学位论文]硕士 200525.汪浩.严伟.任茂盛基于规则的IPv4源程序到IPv6源程序的移植方法[期刊论文]-计算机工程2004(23)本文链接:/Periodical_bjyddx200204001.aspx。

杨巧霞摘要:简要介绍了IPv4向IPv6过渡的要紧技术,并针对我国IPv6进展情形对网络过渡方案进行了分析。

关键词:IPv4IPv6过渡方案O、前言互联网的成功进展给人民的生活带来了重大的转变,互联网的阻碍已经渗透到社会的方方面面。

随着互联网应用的飞速增加,当前的互联网协议IPv4的缺点已经愈来愈突出。

IPv6作为IETF确信的下一代互联网协议,有望完全解决IPv4存在的问题,因此受到人们的关注。

IETF从1992年就开始着手研究IPv6。

目前IPv6的相关标准和产品已经慢慢成熟。

随着3G、NGN等潜在业务需求的增加,IPv6的市场前景日趋看好。

2003年,我国启动了基于IPv6的“下一代互联网示范网CNGI工程”,更使得IPv6成了国内业界关注的核心。

尽管目前我国已经开始了较大规模的IPv6网络建设,但IPv6业务的进展还将是个漫长的进程,IPv4向IPv6的过渡需要相当长的时刻才能完成。

在IPv6完全取代IPv4之前,两种协议不可幸免地有很长一段共存期。

因此,有必要制定相应的方案保证IPv4和IPv6的互操作性和滑腻过渡。

在这方面,IETF的IPv6过渡工作组已经提出了许多建议方案,并概念了多种IPv4/IPv6过渡技术,以实现IPv4向IPv6的过渡。

这些技术各有不同的特点和适用处合。

本文将对要紧的过渡技术进行介绍,并针对我国目前互联网现状对可采纳的网络过渡方案及相应过渡技术的选择进行分析。

一、IPv4/IPv6过渡技术简介综述IPv4/IPv6过渡技术是用来在IPv4向IPv6演进的过渡期内,保证业务共存和互操作的。

目前的各类IPv4/IPv6过渡技术,从功能用途上能够分成两类:IPv4/IPv6业务共存技术、IPv4/IPv6互操作技术。

a)IPv4/IPv6业务共存技术用来保证这两种网络协议能够在公共互联网中一起工作,在IPv6进展进程中这些技术能够帮忙IPv6业务在现有的IPv4网络基础架构上工作。

作者:杨巧霞摘要:简要介绍了IPv4向IPv6过渡的主要技术,并针对我国IPv6发展情况对网络过渡方案进行了分析。

关键词:IPv4IPv6过渡方案O、前言互联网的成功发展给人民的生活带来了重大的变化,互联网的影响已经渗透到社会的各个方面。

随着互联网应用的飞速增长,当前的互联网协议IPv4的缺点已经越来越突出。

IPv6作为IETF确定的下一代互联网协议,有望彻底解决IPv4存在的问题,因此受到人们的关注。

IETF从1992年就开始着手研究IPv6。

目前IPv6的相关标准和产品已经逐渐成熟。

随着3G、NGN等潜在业务需求的增长,IPv6的市场前景日趋看好。

2003年,我国启动了基于IPv6的“下一代互联网示范网CNGI工程”,更使得IPv6成为了国内业界关注的焦点。

尽管目前我国已经开始了较大规模的IPv6网络建设,但IPv6业务的发展还将是个漫长的过程,IPv4向IPv6的过渡需要相当长的时间才能完成。

在IPv6完全取代IPv4之前,两种协议不可避免地有很长一段共存期。

因此,有必要制定相应的方案保证IPv4和IPv6的互操作性和平滑过渡。

在这方面,IETF的IPv6过渡工作组已经提出了许多建议方案,并定义了多种IPv4/IPv6过渡技术,以实现IPv4向IPv6的过渡。

这些技术各有不同的特点和适用场合。

本文将对主要的过渡技术进行介绍,并针对我国目前互联网现状对可采用的网络过渡方案及相应过渡技术的选择进行分析。

1、IPv4/IPv6过渡技术简介1.1综述IPv4/IPv6过渡技术是用来在IPv4向IPv6演进的过渡期内,保证业务共存和互操作的。

目前的各种IPv4/IPv6过渡技术,从功能用途上可以分成两类:IPv4/IPv6业务共存技术、IPv4/IPv6互操作技术。

a)IPv4/IPv6业务共存技术用来保证这两种网络协议可以在公共互联网中共同工作,在IPv6发展过程中这些技术可以帮助IPv6业务在现有的IPv4网络基础架构上工作。

IPv4向IPv6的过渡策略作者:张建立来源:《信息安全与技术》2013年第08期【摘要】本文简单介绍了IPv6协议,并阐述了在现阶段IPv4与IPv6共存的情况下,IPv4 向IPv6过渡的三种较为成熟的双协议栈技术、隧道技术和NAT-PT技术,最后概括了过渡策略的演进。

【关键词】 IPv6;双协议栈;NAT-PT1 前言近年来,互联网的迅猛发展导致了IP地址资源的紧张。

目前的IP协议版本IPv4已经暴露出其当初设计不足的地方,使得升级IP协议成为必然。

从20世纪90年代初以来,国际上已经开始讨论下一代的IP协议,IETF最终确定IPng协议为版本6,称为IPv6。

IPv6从1995年被IETF首次提出后,近年来在全球范围内受到普遍关注。

目前,IPv6协议的框架和各项技术已经逐步成熟,并在越来越广泛的范围内得到实践。

但是现行Internet上成千上万的主机、路由器等网络设备都运行着IPv4协议。

这就决定了IPv4的网络向IPv6演进将是一个浩大而且繁杂的工程,IPv4和IPv6网络将在很长时间内共存,如何从IPv4平滑地过渡到IPv6是一个非常复杂的问题。

2 IPv6协议概述2.1 IPv6的报头格式净荷长度。

长度为1 6位,其中包括包净荷的字节长度,即IPv6头后的包中包含的字节数。

这意味着在计算净荷长度时包含了IPv6扩展头的长度。

下一个头。

这个字段指出了IPv6头后所跟的头字段中的协议类型。

与IPv6协议字段类似,下一个头字段可以用来指出高层是TCP还是UDP,但它也可以用来指明IPv6扩展头的存在。

跳极限。

长度为8位。

每当一个节点对包进行一次转发之后,这个字段就会被减1。

如果该字段达到0,这个包就将被丢弃。

IPv4中有一个具有类似功能的生存期字段,但与IPv4不同,人们不愿意在IPv6中由协议定义一个关于包生存时间的上限。

这意味着对过期包进行超时判断的功能可以由高层协议完成。

源地址。

长度应为128位,指出了IPv6包的发送方地址。

IPv4到IPv6过渡期的挑战与解决方案一、引言互联网协议版本4(IPv4)是当前互联网使用的核心协议,但是随着互联网的快速发展,其地址空间不足的问题日益凸显。

为了解决这个问题,互联网协议版本6(IPv6)被引入到互联网中。

IPv6的设计和应用对于改善互联网的地址空间、安全性和移动性具有重要意义。

然而,从IPv4到IPv6的过渡并不是一帆风顺的,其中存在着许多技术和组织方面的挑战。

本文将详细探讨这些挑战以及可能的解决方案。

二、IPv4的局限性IPv4作为互联网的基础协议,已经服役了近四十年。

其设计之初的主要目标是提供可靠的、无连接的数据报传输服务。

然而,随着互联网的发展,IPv4的局限性逐渐显现出来。

其中最突出的问题包括:地址空间不足、安全性较差、移动性支持不足等。

地址空间不足:IPv4使用32位地址,理论上可以分配约43亿个地址。

然而,由于地址空间的浪费和分配不均,实际可用的地址空间已经接近枯竭。

安全性较差:IPv4的设计并没有过多考虑安全性,导致网络安全问题日益严重。

例如,IPv4的地址伪装和网络扫描等攻击手段比较常见。

移动性支持不足:IPv4的设计对于移动设备的支持并不友好,难以满足现代移动互联网的需求。

三、IPv6的优势和必要性为了解决IPv4的局限性,互联网协议版本6(IPv6)被引入到互联网中。

IPv6使用128位地址,提供了几乎无限的地址空间,解决了IPv4地址空间不足的问题。

同时,IPv6在设计时加强了安全性的考虑,包括端到端的安全性和网络层的匿名性等。

此外,IPv6对移动设备的支持也更好,能够满足未来移动互联网的需求。

四、过渡期的挑战从IPv4到IPv6的过渡是一个复杂的过程,涉及到技术、组织和资金等多个方面的问题。

其中最主要的挑战包括:技术挑战:IPv4和IPv6在协议栈和地址分配方式等方面存在较大的差异,导致两种协议之间的互通存在困难。

此外,现有的网络设备和操作系统可能需要升级或更换才能支持IPv6。

ipv4ipv6混用规则

IPv4与IPv6共存策略主要有以下几种:

1.双栈(Dual Stack)策略:在网络设备上同时支持IPv4和IPv6协议栈,设备具备处理IPv4和IPv6报文的能力,并且可以根据目的地址的IP版本选择合适的协议栈进行处理。

双栈策略是一种简单有效的共存策略,但会增加网络设备的复杂性和维护成本。

2.协议转换策略:通过网络设备或服务器上的转换设备来实现IPv4和IPv6之间的转换。

常见的协议转换方式包括网络地址转换(NAT64)和协议转换代理(SIIT)。

3.隧道策略:通过在IPv4网络中封装IPv6报文来实现IPv4和IPv6之间的通信。

常见的隧道技术有6to4隧道、6in4隧道和ISATAP 隧道等。

这些隧道技术允许IPv6报文通过IPv4网络传输,实现IPv4与IPv6的互通。

此外,转换规则可分为如下几种:

1.IPv4主机的静态规则:一个IPv4主机对应一个虚拟的IPv6地址。

2.IPv4主机的动态规则:一组IPv4主机的地址如何映射成IPv6地址,通常是指定一个96位的前缀添加在原IPv4地址前面组成一个IPv6地址。

3.IPv6主机的静态转换规则:一个IPv6主机对应一个虚拟IPv4地址。

4.IPv6主机的动态转换规则:一组IPv6主机与IPv4地址的对应关系,IPv4地址是多个IPv6主机共享的资源。

以上就是有关ipv4ipv6混用规则的相关信息,希望能够帮助到您。

IPv4IPv6过渡技术的研究的开题报告一、选题背景和意义随着互联网的快速发展,IPv4地址空间已经急剧减少,IPv6协议作为下一代互联网协议被广泛采用。

然而在IPv6应用尚未普及之前,IPv4和IPv6之间的过渡技术是解决IPv4地址耗尽的重要手段。

IPv4IPv6过渡技术研究是当下互联网技术研究的热点之一,具有广泛的实际意义和技术挑战。

二、研究目标本文旨在深入探讨IPv4IPv6过渡技术的研究,研究现有IPv4IPv6过渡技术的优缺点、适用范围以及未来发展趋势,同时结合实际案例分析IPv4IPv6过渡技术在互联网应用中的实际应用效果。

三、研究内容1. IPv4IPv6过渡技术概述介绍IPv4和IPv6地址格式的区别,讲解IPv4IPv6过渡技术的分类、发展历程和应用场景,深入分析传统IPv4技术的瓶颈。

2. IPv4IPv6过渡技术的解决方案详细解析IPv4IPv6过渡技术的解决方案,其中包括IPv6隧道技术、IPv4转换技术及IPv4和IPv6共存技术,并且分析各种技术的优缺点,比较各种技术的适用场景和限制条件。

3. IPv4IPv6过渡技术实际案例分析基于阅读相关论文和资料进行综合分析,结合实际案例分析IPv4IPv6过渡技术在互联网应用中的实际应用效果,总结IPv4IPv6过渡技术的发展趋势。

四、研究方法和技术路线1. 文献综述法通过阅读相关文献,对现有技术的研究状况进行搜集与总结。

2. 理论分析法对已有技术的优缺点进行理论分析,结合实际案例分析技术的应用效果,得出优化技术的方法及建议。

3. 实验方法根据论文中提出的优化方法,选取合适的实验环境,进行实际数据测试,并对实验结果进行分析。

五、预期成果本文研究和总结IPv4IPv6过渡技术研究的现状及未来发展趋势,剖析各类过渡技术的优缺点和适用范围,结合实例分析过渡技术在互联网应用中的实际应用效果,并给出未来发展方向和优化建议,为IPv4IPv6过渡技术的进一步发展提供参考和借鉴。

学术研究2007.NO.15化工之友无可质疑,经过20多年的发展和完善,基于IPv4的互连网取得了巨大成功,然而随着Int ern et应用范围的扩大,IPv4日益暴露出它的弊端,地址空间缺乏、路由表急剧膨胀、缺乏安全性等使它不能满足这种日益增长的需要,必须通过新的协议来最终替代。

IPv6正是为解决IPv4中存在的问题而产生的。

在目前的过渡阶段,IPv6网络与IPv4网络并存,协议的过渡是很不容易,目前由于IPv4协议已经成功的使用了将近20年,基于IPv4的应用程序和设备已经相当成熟和具有相当的规模,不可能一夜之间完成所有升级变更。

而另一方面,IPv6的应用程序和设备还不成熟完备,这样必然会出现许多孤立的IPv6网络。

那么,如何完成从IPv4向IPv6的过渡?是我们急需解决的问题。

IPv4到IP V6的相互访问技术很多,如隧道技术、双协议栈技术、转换网关等。

隧道技术和双协议栈技术的主要特点是通信双方需要一方有双协议栈,所以不能在纯IP V4和IP V6网络之间实现通信。

转换网关即N AT-PT,用它可以实现纯IPV4和纯IPV6网络之间的通信。

本文主要对转换网关的工作原理进行深入讨论。

1IPv4向IP v6的过渡机制1.1双协议栈技术双协议栈技术就是主机或路由器可以在同一网络接口上运行IPv4协议栈和IPv6协议栈。

这种运行双协议栈的节点就是IPv4/ IPv6节点。

当这种节点和IPv6节点通信时,它就像一个纯IPv6节点,而当它与一个IPv4节点或者兼容IPv4的IPV6节点通信时,它就像一个纯IP v4节点。

这样,双栈节点既可以接收和发送IPv4包,又可以接收和发送IPv6包。

因而使得两个协议栈可以在同一网络中共存。

双协议栈技术的工作原理如图1所示。

实现双协议栈主要解决两个问题:1)双栈节点的地址位置。

因为双栈节点同时支持IPv4和IPv6协议,所以必须同时配置IPv4和IPv6地址。

2)通过DNS获取通信对方的地址。

网络协议中的IPv6与IPv4之间的过渡与互通机制IPv6和IPv4是两种不同的互联网协议版本,IPv4(Internet Protocol version 4)是最早被广泛采用的一种协议版本,而IPv6(Internet Protocol version 6)是目前被推广的新一代互联网协议版本。

随着互联网的发展,IPv4地址资源逐渐枯竭,因此IPv6作为IPv4的后继者被提出并逐渐应用。

过渡机制IPv6和IPv4之间的过渡机制主要包括双栈(Dual Stack)、隧道技术(Tunneling)和协议转换(Translation)。

双栈(Dual Stack)是一种在同一设备上同时使用IPv4和IPv6两种协议的机制。

在双栈机制中,设备会同时具备IPv4地址和IPv6地址,以便同时支持IPv4和IPv6的通信。

当IPv4和IPv6之间通信时,双栈设备将会根据目标地址的协议类型来选择对应的地址进行通信。

隧道技术(Tunneling)是一种通过在IPv6网络中封装IPv4报文的方式来实现IPv6与IPv4之间的互通。

隧道技术可以分为配置隧道、自动隧道和6to4隧道等多种形式。

其中配置隧道需要事先配置IPv6隧道的两端节点,这样IPv4通信数据包才能通过IPv6网络传输;自动隧道则是通过配置IPv4和IPv6地址自动生成隧道;而6to4隧道是一种基于IPv4地址生成IPv6地址的隧道技术。

协议转换(Translation)是一种将IPv6报文转换为IPv4报文或将IPv4报文转换为IPv6报文的机制,从而实现IPv6和IPv4之间的互通。

协议转换可以通过网络地址转换(Network Address Translation, NAT)或协议转发(Protocol Translation)实现。

NAT是一种将私有IPv4地址转换为公有IPv4地址的技术,当IPv6网络中的主机需要与IPv4网络通信时,通过NAT将IPv6报文转换为IPv4报文,然后再进行传输;协议转发是一种将IPv6报文转换为IPv4报文或将IPv4报文转换为IPv6报文的技术,通过将IPv6和IPv4报文的协议头进行转换来实现互通。

IPv4向IPv6的过渡策略

移动网络向移动IPv6的过渡过程中,IPv4的网络和业务将会在一段相

当长的时间里与IPv6共存,许多业务仍然要在IPv4网络上运行很长时

间,特别是IPv6不可能马上提供全球的连接,很多IPv6的通信不得不

在IPv4网路上传输,因此过渡机制非常重要,需要业界的特别关注和

重视。 IPv4向IPv6过渡的过程是渐进的,可控制的,过渡时期会相

当长,而且网络/终端设备需要同时支持IPv4和IPv6,最终的目标是

使所有的业务功能都运行在IPv6的平台上。

1、IPv4到IPv6的过渡方法

从IPv4到IPv6的过渡方法有三种:网络元素/终端的双协议栈、网络

中的隧道技术以及翻译机制。其中双协议栈和隧道技术是主要的方法,

而翻译机制由于效率比较低,只在不同IP版本的元素之间进行通信时

才采用。

(1)网络元素和移动终端上的IPv4/IPv6双协议栈双协议栈是非常重要

的过渡机制,从网络方面来看,网络设备(如GGSN)实现双协议栈对于

实现IPv4和IPv6的接入点并完成IPv6-in-IPv4的隧道都是至关重要

的,另外运营商IP网络和公众因特网边缘的边际路由器也应该是双栈

路由器。从移动终端来看,需要通过双协议栈来访问IPv4和IPv6的业

务而不需要网络上的翻译机制。

(2)隧道技术

如将IPv6的数据包封装在IPv4的数据包中并在隧道的另一端解除封

装,这也是一种非常重要的过渡方法,隧道技术要求在封装和解除封装

的节点上都有IPv4/IPv6双协议栈的功能。隧道技术又分为自动和人工

配置两种,人工配置的隧道技术是在隧道的终点人工配置到某个特定的

IPv4地址;对于自动隧道技术来说,封装是自动在进行封装的路由器/

主机上完成的,隧道终点的IPv4地址被包含在目的地址为IPv6地址的

数据包中,如“6to4”隧道技术。

(3)网络上的IPv4-IPv6协议翻译器:翻译器是纯IPv4主机和纯IPv6

主机之间的中间件,使两种主机不需要修改任何配置就可以实现彼此之

间的直接通信,翻译器的使用对于移动终端来说是透明的,头标转换是

一种重要的翻译机制,通过这种方法IPv6数据包的头标被转换为IPv4

数据包的头标,或者反过来,IPv4转换为IPv6,有必要的时候对校验

进行调整或重新计算,NAT/PT(Network Address Translator/Protoco

l Translator)就是采用这种机制的一种方法。

采用地址/协议翻译器需要转换IP数据包的头标,带来的问题是破坏了

端到端的服务(如端到端的IPSec),而且NAT/PT可能成为网络性能的

瓶颈,有可能限制业务提供平台的容量和扩展性。

使用网络中的地址/协议翻译器还是采用其它过渡方法主要由网络运营

商决定,一般来说,只有当两个通信节点的IP版本不同时才建议采用

翻译器。

2、IPv4到IPv6的过渡阶段

图1中给出了GPRS/WCDMA网络过渡到IPv6的一个简单描述,同样的原

则也适用于其它网络类型。

从图1中可以看出,开始的时候是只支持IPv4的GPRS/WCDMA网络,所

有连接到因特网上的终端都是纯IPv4的设备,NAT被用来节约公共的I

P地址。这些网络向IPv6过渡的过程可以分为三个阶段:

图1 IPv4过渡到IPv6的各个阶段

(1)第一阶段:网络中有着一个个单独的IPv6孤岛,它们之间的连接是

通过在IPv4网络上自动或人工配置“IPv6 in IPv4”的隧道来实现的。

在这个阶段,向移动用户提供的IPv6业务绝大多数是由运营商的内网

络(Intranet)提供的,其它的一些IPv6业务通过在IPv4网络上的配置

/自动隧道来实现,传统的IPv4业务可以提供有IPv4或者双协议栈的

终端。在运营商的网络上仍然有NAT,通过分配临时地址来处理公共I

Pv4地址匮乏的问题。运营商的网络上还可以安装翻译器(如NAT-PT)

来完成IPv4与IPv6协议之间的翻译转换。

(2)第二阶段:这一阶段IPv6已经广泛部署并且有了大量在IPv6平台

上实现的业务,但是由于IPv6网络还不能达到完全连接,有时仍然需

要IPv4网上的隧道技术来与IPv6节点连接通信。

这个阶段由于所有新业务都在IPv6平台上实现,从而加速了IPv6的部

署。从IPv6的发展趋势来看,移动网络将率先进入这一发展阶段。这

时大量传统的IPv4业务仍然存在,很多移动节点上都安装了IPv4/IPv

6双协议栈。

(3)第三阶段:IPv6已经获得主导地位,IPv6网络已经实现了全球连接

而且所有的业务都在IPv6平台上运行,这时候将不再需要双协议栈功

能或者地址/协议的翻译机制,这使得网络结构更加简单,网络维护也

更加容易。

IPv6使得网络中的每个节点都有一个独一无二的、全球可路由到的地

址。

3、IPv4向IPv6过渡的网络模型

3.1 网络模型

图2简单地显示出移动终端与GPRS核心网络的连接,移动终端与GGSN

接入点(AP)之间所建立的连接称为分组数据协议(PDP)上下文,移动终

端通过激活PDP上下文来获取其IP地址,图2中显示了两种不同的移

动终端连接到GGSN的两个不同的接入点上的情况。GGSN中的AP1是原

生的IPv6,始终连接到IPv6环境中。AP2提供通过IPv4网络隧道的I

Pv6连接,这一连接可以是“6to4”的、也可以是“4to6”的。AP3是

原生的IPv4,提供到纯IPv4服务/主机的连接。

图2 到GGSN的IPv4和IPv6接入点的连接

图3是过渡期网络模型分析的简单图解,只显示了移动终端和GPRS核

心网。使用运营商本地的IPv4和IPv6业务(网内业务)没有必要采用公

用IPv4地址或全球IPv6地址(站点本地IPv6地址就足够了)。

当用户离开运营商网络时,通信流要通过边缘路由器和防火墙,在这种

情况下,需要公用IPv4地址和全球IPv6地址。获取全球IPv6地址不

是问题,但是运营商的公用IPv4地址非常有限,因此需要提供临时的

IPv4地址的机制,如NAT。

当通过IPv4网络来连接某个IPv6主机时需要采用隧道技术,隧道的起

点可以是GGSN、边缘路由器、或者移动终端,隧道的终点可以是主机

或者IPv6网络边缘的路由器(如图3中的路由器1),如果隧道在主机

之前终结则由该路由器解开封装。

图3 过渡期的网络模型

图4显示了双栈移动终端在某个仅支持IPv4的外访网络上漫游,而用

户希望连接某个IPv6主机的情况。链路层的移动性是指移动终端可以

连接到其家乡GGSN并获得到IPv6网络的接入,外访网络上的SGSN通

过Inter—PLMN骨干网络的GTP隧道,将移动终端连接到家乡的GGSN

上,Inter-PLMN网络连接运营商的GPRS核心网和相关得有漫游协议的

运营商网络。

图4 链路层的移动性——MT从外访网络通过PLMN骨干网之间的网络

连接到家乡网络GGSN和某个IPv6主机

3.2 连接的不同组合方式

移动网络、移动终端、连接到的不同主机的IP版本都存在两种可能性,

它们之间的连接会出现不同的组合方式。一条基本规则是:如果两个通

信的IP节点的IP版本不同,网络中的某些节点就需要协议翻译。网络

元素和移动终端采用IPv4/IPv6双协议栈是一个确保通信节点能用同

一种IP版本通信的很好的解决方案。

在过渡期将会有三种不同的网络业务类型:

(1)传统的IPv4业务通过全球连接的IPv4网络来传输:由于缺乏公用

IPv4地址,必须采用私有IPv4地址和NAT。

(2)IPv6网络上的IPv6业务:这种情况下原生的IPv6路由即可完成,

不需要IPv4网络上的隧道或者协议翻译。

(3)IPv4网络上的IPv6业务:通信的IPv6节点/网络通过IPv4网络采

用隧道技术实现连接,有可能使用协议翻译。

使用以上三种网络业务的移动终端类型可以是纯IPv4的终端(常见的

第一代GPRS/WCDMA终端)、双IPv4/IPv6协议栈的终端、或纯IPv6的

终端(正在研发阶段),同样与之通信的对等主机也可以是双协议栈、纯

IPv4或者纯IPv6的。

3.3 过渡方式

(1)纯IPv4终端

纯IPv4终端主要是第一代的GPRS终端,提供给纯IPv4终端的是纯IP