恢复生态学与植被重建

- 格式:pdf

- 大小:143.91 KB

- 文档页数:6

生态系统恢复与植被重建生态系统恢复与植被重建随着人类的不断发展,生态环境受到了严重的破坏。

生态系统的恢复和植被的重建成为了保护环境的重要举措。

本文将就生态系统恢复和植被重建的重要性、方法以及未来的挑战进行讨论。

生态系统恢复是指将遭受严重干扰或破坏的生态系统恢复到一种经过自然演替过程或人为修复手段而达到的较为正常的状态。

生态系统恢复的目标是实现生态系统的结构、功能和服务的恢复,以及对人类社会的可持续发展做出贡献。

生态系统恢复旨在恢复和加强生态系统的多样性、稳定性和可持续性。

植被重建是生态系统恢复的重要组成部分,通过种植和培育植物来恢复受破坏的植被群落。

植被重建有助于恢复土壤的保持能力、水循环和气候调节功能,提供生物多样性和人类生活所需的生态服务。

植被重建可以通过人为手段来实施,如种植防护林、造林和植被恢复项目等。

生态系统恢复和植被重建不仅对保护环境具有重要意义,还对维持生态平衡和人类社会发展产生积极影响。

它们可以改善土壤的质量和保持能力,减少土壤侵蚀和水源污染,提供洁净的水源和空气,改善城市生活环境。

同时,生态系统恢复和植被重建对于气候调节和碳储存也具有重要的作用,有助于减缓气候变化和应对全球变暖。

在实施生态系统恢复和植被重建时,需要根据具体的环境条件和生态系统特点选择适宜的恢复方式和植被种类。

例如,在水域生态系统恢复中,可以采用湿地修复和湿地植被重建等方式;在森林生态系统恢复中,可以进行天然林和人工林的植被重建等。

此外,还需要考虑物种的选择和保护措施,确保恢复和重建过程中的生物多样性和生态系统的稳定性。

尽管生态系统恢复和植被重建带来了许多好处,但实施过程中仍面临着一些挑战。

首先,生态系统恢复和植被重建需要长期的投入和持续的管理。

其次,由于人类活动的广泛干扰,很多地区的生态系统已经遭到了严重破坏,恢复起来难度较大。

此外,生态系统恢复和植被重建还面临着自然灾害、生物入侵和气候变化等外界因素的影响。

总之,生态系统恢复和植被重建是保护环境、促进可持续发展的重要手段。

什么是生态修复如何有效修复受损生态在我们生活的这个地球上,生态系统就如同一个巨大而复杂的网络,为人类和其他生物提供着不可或缺的服务和资源。

然而,由于人类活动的影响,如过度开发、污染排放、森林砍伐等,生态系统受到了严重的破坏,生态平衡被打破,许多物种面临灭绝的危险。

为了保护我们的家园,恢复生态系统的功能和服务,生态修复成为了一项至关重要的任务。

那么,什么是生态修复呢?简单来说,生态修复就是通过一系列的措施和手段,对已经受损或退化的生态系统进行恢复和重建,使其重新具备自我维持和发展的能力,恢复到接近其原始的状态或者达到一个更健康、更稳定的状态。

生态修复的目标不仅仅是恢复生态系统的结构和功能,还包括恢复其生态过程,如物质循环、能量流动、物种迁徙等。

它涉及到多个方面,包括土壤修复、水域修复、植被恢复、生物多样性保护等。

在土壤修复方面,由于过度使用化肥、农药以及工业污染等原因,许多土壤的质量下降,肥力不足,甚至含有有害物质。

为了修复土壤,我们可以采取物理、化学和生物等多种方法。

物理方法包括深耕、换土等;化学方法则是通过添加化学改良剂来降低土壤中的污染物含量;生物方法则是利用微生物、植物等来分解和吸收土壤中的污染物,增加土壤的肥力。

水域修复也是生态修复的重要组成部分。

随着工业和农业的发展,大量的污水排入河流、湖泊和海洋,导致水质恶化,水生生物生存受到威胁。

水域修复的方法包括污水治理、水生态系统重建等。

例如,通过建设污水处理厂,对污水进行净化处理,减少污染物的排放;在水域中种植水生植物,投放水生动物,构建完整的水生态系统,提高水体的自净能力。

植被恢复是生态修复中最为直观和重要的环节之一。

森林砍伐、草原退化等问题使得大量的植被遭到破坏。

为了恢复植被,我们可以进行植树造林、种草等活动。

在选择植物品种时,要充分考虑当地的气候、土壤等条件,选择适合本地生长的物种,以提高植被恢复的成功率。

生物多样性保护在生态修复中也起着关键作用。

露天煤矿排土场生态修复与植被重建1研究目的与意义煤炭是我国最主要的一次性能源,在过去的儿十年里,我国煤炭生产为国民经济的恢复和发展做出巨大的贡献。

但是,煤炭资源的开发和利用引发了一系列的生态环境问题,煤矿区已成为典型的严重受损生态系统,其生态环境问题成为制约煤矿区可持续发展乃至区域生态安全的重大隐患。

特别是露天开采造成更大的生态环境问题,如(1)土地挖损:露天采煤是把煤层上方的表土和岩层剥离之后进行的一项开采项目,因此,对土地损毁的最主要形式表现为直接挖损,其毁损相当严重。

据资料统计,露天煤矿区正式投产后每开采万吨煤要挖损0.02-0.18hm2土地,到目前为止,我国的露天采掘场挖损占地约为8800hm2。

露天开采彻底改变了土壤养分的初始条件,且增加了养分流失的机会;⑵土地占压:露天采矿区剥离表层土堆积而形成的外排土场,压占土地量约为采掘场挖损量的 1.5-2.5倍,平均为2倍,大量的弃土、弃渣堆积形成的矿渣堆积场和废弃的尾矿,由于是裸露、松散的堆积体极易被雨水冲刷,一旦发生坍塌、滑坡,将会造成河流淤塞、农田毁场、、交通阻断、污染环境等严重后果,给人民生命财产带来巨大损失,严重威胁着人类的生存环境;(3)植被破坏:矿场的建设、废弃土石堆放、修路、地面塌陷与露天采矿剥离等都会引起植被破坏。

土壤作为供给植物生长发育所必需的水、肥、气、热的主要源泉,也是营养元素不断循环、不断更新的场所。

矿区的建设和生产改变了土地养分的初始条件,从而使植被生长量下降。

植物作为生态系统的生产者,它的破坏使得煤矿区土地及其临近地区的生物生存条件破坏,生物量减少,生态系统结构受损、功能及稳定性下降,从而引起水土流失和沙漠化的进一步发生发展。

(4)水土流失和土地沙漠化:由于平庄煤矿地处干旱半干旱地区,植被稀少、生态环境脆弱。

因此,水土流失和土地沙漠化是最突出的环境问题之一。

煤矿区建设和生产要开挖地表,弃土弃渣,破坏土地和植被,从而减少了地面植被的覆盖。

城市植被恢复重建时应遵从哪些生

态学原理?

1植物转化原理:植物转化也称植物降解(Phytodegradation),指通过植物体内的新陈代谢作用将吸收的污染物进行分解,或者通过植物分泌出的化合物(比如酶)的作用对植物外部的污染物进行分解。

2根滤作用(Rhizofiltration)原理:借助植物羽状根系所具有的强烈吸持作用,从污水中吸收,浓集,沉淀金属或有机污染物,植物根系可以吸附大量的铅,铬等金属.另外也可以用于放射性污染物,疏水性有机污染物(如三硝基甲苯TNT)的治理。

3植物辅助生物修复(Plant-AssistedBioremediation)原理:通过植物的吸收促进某些重金属转移为可挥发态,挥发出土壤和植物表面,达到治理土壤重金属污染的目的。

4植物萃取(Phytoextraction)原理:种植一些特殊植物,利用其根系吸收污染土壤新能源中的有毒有害物质并运移至植物地上部,通过收割地上部物质带走土壤中污染物的一种方法

植物固定(Phytostabilization)原理:利用植物根际的一些特殊物质使土壤中的污染物转化为相对无害物质的一种方法。

1。

植物退化与恢复生态学研究植物退化与恢复生态学是一门专注于植物退化过程及其恢复机制的学科。

随着现代化进程的快速推进,人类活动对自然环境的破坏越来越严重,导致许多地区的生态系统退化。

这包括土壤侵蚀、植被疏松、生物多样性减少等问题。

了解植物退化的原因以及恢复的途径对于保护和修复受损生态系统具有重要意义。

本文将重点探讨植物退化与恢复生态学的研究进展和相关案例。

一、植物退化的原因1.1 气候变化对植物的影响气候变化对植物的生长环境造成了重大影响,包括温度升高、干旱、降雨模式改变等。

这些变化使得植物面临适应新环境和生存的挑战,导致植物退化的现象普遍发生。

1.2 人类活动对植被的破坏人类的农业、城市化和采矿等活动不仅破坏了植被的完整性,也改变了植被的结构和组成。

这些活动导致了大片植被的消失和生物多样性的减少,从而引发植物退化的过程。

1.3 土壤质量下降土壤是植物生长的基础,而随着人类活动的加剧,土壤质量大幅下降。

土壤侵蚀、土壤污染等问题导致了植物的生长环境恶化,使得植物退化成为不可避免的现象。

二、植物退化的影响2.1 生物多样性的减少植物退化不仅会导致植物物种的减少,还会影响到整个生态系统的生物多样性。

生物多样性的丧失对生态系统的稳定性和功能产生了重大影响。

2.2 生态系统功能的恶化植物是生态系统中重要的组成部分,它们通过光合作用和提供栖息地等途径,维持着整个生态系统的可持续发展。

植物的退化导致生态系统功能的恶化,可能引发连锁反应,进一步加剧生态系统破坏的过程。

三、植物退化与恢复生态学的研究方法3.1 野外观测和实验研究通过野外观测和实验研究,科学家可以探究植物退化的原因及其影响。

例如,对受污染土壤中植物的生长状况进行观测,可以研究污染对植物的影响,为植物退化的恢复提供指导。

3.2 分子生物学和遗传学研究分子生物学和遗传学研究可以揭示植物适应环境变化的基因机制,从而为培育适应性强的植物品种提供理论支持。

同时,研究植物基因的表达和调控,可以揭示植物回应退化的分子生物学机制。

林业生态系统的恢复与生态功能重建林业生态系统的恢复与生态功能重建对于保护和改善环境、提高生态系统稳定性和可持续发展至关重要。

林业生态系统恢复的过程包括多种措施,如森林植被的再生、生物多样性的保护和改善、水土保持和土壤修复等。

一、森林植被的再生森林植被的再生是林业生态系统恢复的首要任务之一。

通过合理的种植和培养,可以加速森林的生长和恢复。

在这个过程中,选择适宜的树种、进行适量的定期修剪和管理,以及采取有效的灌溉措施,都是确保森林植被再生成功的关键。

此外,合理利用和保护地下水资源,也是促进森林植被再生的重要一环。

二、生物多样性的保护和改善生物多样性是维持林业生态系统健康的重要参数。

为了保护和改善生物多样性,需要采取多样化的措施。

首先,建立自然保护区,划定合理的边界和管理规划,严禁非法砍伐和狩猎等活动。

同时,加强对濒危物种的保护和监测,确保它们得到足够的生存和繁殖条件。

此外,通过促进林间草本和灌木等植物的生长,为野生动物提供足够的食物和栖息地,也是保护生物多样性的重要手段。

三、水土保持和土壤修复水土保持和土壤修复是保护林业生态系统的重要任务。

通过建立水土保持林带、修复受损的土壤和增加植被覆盖,可以降低水土流失的风险,保护水资源的安全和土地的可持续利用。

此外,对于受污染的土壤,需要采取适当的修复方法,如植物修复、生物修复和物理修复等,恢复土壤的肥力和功能。

四、生态功能重建生态功能重建是林业生态系统恢复的最终目标。

通过合理的生态规划和管理,可以促进生态系统的复原和重建。

例如,建立湿地保护区、植被修复区和野生动植物保护区等,在一定程度上恢复了生态系统的生态功能。

此外,加强对气候变化、自然灾害和人为干扰等因素的监测和预警,也是保护和重建生态功能的必要手段。

总结起来,林业生态系统的恢复与生态功能重建是一项综合性的工作。

需要从森林植被再生、生物多样性的保护和改善,水土保持和土壤修复,以及生态功能重建等方面入手,采取一系列的措施来提高生态系统的稳定性和可持续发展性。

生态系统的恢复与重建技术生态系统是一个复杂的系统,由物理环境、生物和人类构成,它们相互作用、合作和竞争。

生态系统的受损会导致生物多样性的丧失、水土流失、气候变化等一系列的问题。

因此,生态系统的保护和恢复是当今重要的问题之一。

本文将讨论生态系统的恢复与重建技术。

1. 恢复与重建的概念生态系统的恢复是指在损伤的基础上,通过自然的或人为的手段,使生态系统变得更健康、更稳定、更有生命力。

恢复可以是修复生物群落或地理景观,也可以是从胁迫或污染中恢复环境质量。

生态系统的重建是指在新的地方或以前被摧毁的地方创建一个全新的生态系统。

重建常常是通过植树、种草、埋设湿地、筑坝等手段实现。

2. 恢复与重建技术生态系统的恢复和重建是一个复杂而综合的过程,涉及多种技术。

以下是一些常见的恢复和重建技术。

2.1 湿地的重建湿地是自然生态系统中最重要的生境之一。

它们是水资源的重要储存区和孵化器。

但是,在过去的几十年中,许多湿地已经被开垦、排干或填埋。

因此,湿地的恢复和重建是一项必要的任务。

在湿地重建中,主要的技术包括湿地生态系统的模拟、植被恢复、水位控制和水质管理。

这些技术可以帮助重建湿地的生态系统,并保护其生物多样性。

2.2 森林的恢复森林是地球上最重要的生态系统之一。

它们提供了许多生态功能,包括土地保护、碳贮存、水循环、生物多样性维护等。

森林恢复可能包括森林破坏的地点种植树木、复原土壤健康以及开展森林管理等。

种植树木、种植草地,对于森林的重建尤为重要。

2.3 水体的恢复自然水体也是生态系统的重要组成部分。

但是,人类活动和自然灾害都对水体造成了很大的破坏。

在水体的恢复中,主要的技术包括沉积物的清理、重建生物多样性和增加水的流动等。

在河流和湖泊的恢复中,可以通过人工注入新鲜氧气等方式来促进水的循环。

3. 生态系统恢复的挑战生态系统的恢复是一项艰巨的任务,由于人类活动的影响和技术的限制,生态系统的恢复并不容易。

其实现涉及多学科、多利益相关方和多个层面,包括政府、企业和公民等。

干旱地区的植被恢复与生态系统重建研究干旱地区的植被恢复一直是生态学领域的重要课题。

干旱地区的气候条件给植物生长带来了极大的挑战,因此,恢复干旱地区的植被必须兼顾水资源利用效率和生态系统稳定性。

本文将从不同角度探讨干旱地区植被恢复与生态系统重建的研究进展。

首先,干旱地区的植被恢复需要解决水资源利用的问题。

由于干旱地区水资源匮乏,传统的灌溉方式并不适用。

因此,研究者们开始探索利用雨水的植被恢复技术。

例如,利用集雨系统收集雨水,然后通过地下渗水或滴灌的方式供给植物生长所需的水分。

这种方法不仅节约了水资源,还可以降低土壤蒸发和水分流失,提高水分利用效率。

其次,干旱地区植被恢复还需要考虑植物的适应性。

在干旱地区选择适应性强的植物是关键。

研究发现,某些多肉植物和耐旱植物具有较强的抗旱能力,能够适应极端干旱条件下的生长。

因此,在干旱地区植被恢复过程中,选择这些适应性强的植物是至关重要的。

第三,植被恢复还需要关注土壤改良。

干旱地区的土壤贫瘠,营养物质含量低,往往不利于植物生长。

因此,改良土壤质量是植被恢复的重要环节。

科学家们提出了多种土壤改良方法,如利用有机肥料和生物激素来改善土壤结构和营养物质含量,提高土壤的保水能力和养分供应能力。

除了植被恢复,生态系统的重建也是干旱地区研究的重点之一。

干旱地区的生态系统往往受到干扰和破坏,野火、过度放牧等现象常见。

因此,重建干旱地区的生态系统需要恢复植被的同时,保护土壤、水资源和野生动物等重要生态要素。

此外,对干旱地区生态系统的恢复还需要进行长期监测和评估,以确保恢复效果的持久性和稳定性。

总结起来,干旱地区植被恢复与生态系统重建的研究已经取得了一定的进展。

在未来的研究工作中,我们需要进一步深入探索干旱地区植被适应性机制,提高植物的抗旱能力;同时,注重土壤改良和生态系统的整体建设,以实现干旱地区的可持续发展。

通过不断的研究和实践,我们有望为干旱地区的植被恢复和生态系统重建提供更有效的解决方案,实现人与自然的和谐共生。

生态学中的生态系统恢复技术随着人类活动的不断发展,自然生态环境遭到了严重破坏,很多生态系统已经失去了平衡,对人类社会产生了极大的影响。

为了保护生态环境,恢复生态系统的平衡,生态学中涌现出了一系列恢复技术。

本文将介绍生态学中的生态系统恢复技术。

1. 植被恢复技术植被恢复技术是一种将破坏的生态系统通过引入合适的植被,从而重建环境的恢复技术。

该技术可以改善生态系统的功能,以及完全恢复生态系统的形态和过程。

该技术可以应用于不同的生态系统,包括森林、湿地、草原等多种生态系统。

植被恢复技术可以通过合理的种植方式、改善土壤质量、减少人类干扰等方式增加植被生长量,从而重建生态环境。

这种技术的优势在于其可以实现资源利用,生态景观的改善和景观过程的恢复。

2. 水生恢复技术水生恢复技术是一种恢复水生环境的技术。

该技术可应用于还原河川或湖泊受损的生态环境,从而促进水生生态系统的恢复。

该技术可以较快的修复环境的影响,从而为当地的生态系统带来一些好处。

水生恢复技术可以包括沉积物削减、水生植物增加、动植物增加、流速增加、河道河岸修复等多项措施。

这些措施可以实现水生环境的恢复,同时带来多种生态效益。

3. 土壤生态恢复技术土壤生态恢复技术是一种利用合适的生物方法改善土壤的生态条件,从而恢复土地生态环境的技术。

该技术可以应用于农业、草地、林地等土地生态系统。

土壤生态恢复技术包括增加土壤有机质、促进土壤微生物活性、增加土壤活性有机碳等多项措施。

这些措施可以增强土壤生态系统的功能,从而促进土地的质量和生产能力的提高。

4. 生态工程技术生态工程技术是一种结合自然生态过程原理,以增加生态系统功能复原和修复受损生态系统的技术。

该技术可以在生态环境受损的情况下恢复环境自然功能,适用于城市、农村、工业区等地区。

生态工程技术包括河流生态恢复、生态湿地建设、海湾治理、城市森林建设等。

这些工程可以使城市和周边环境更生态化、更美丽,并为当地的生态环境带来经济、社会和生态益处。

生态恢复技术在重建退化生境中应用实践总结随着人类活动的不断扩张和环境破坏的加剧,世界各地的生态系统遭受压力,导致了许多地区的生境退化。

为了保护和修复这些退化的生境,生态恢复技术被广泛应用。

本文将总结生态恢复技术在重建退化生境中的应用实践,包括湿地恢复、森林恢复和水域恢复。

湿地是生态系统中生物多样性最高、生态功能最强的生境之一。

然而,由于湿地的过度开发和污染,许多湿地已经遭受严重的退化。

湿地恢复的关键是重建湿地的水文条件和生物群落,以及恢复湿地的生态功能。

常见的湿地恢复技术包括湿地植被恢复、湿地水文调控和湿地土壤修复等。

湿地植被恢复通过选择适合的湿地植物,重建湿地植被群落结构,促进湿地的生态系统过程和功能。

湿地水文调控通过调整湿地的水位和水流,恢复湿地的水文条件。

湿地土壤修复通过添加有机物和调整土壤酸碱度等措施,改善湿地的土壤质量。

通过综合应用这些湿地恢复技术,可以有效地重建退化湿地生境,并改善湿地生态系统的功能。

森林是地球上最重要的生态系统之一,但是由于木材采伐、非法砍伐和森林火灾等原因,森林退化现象严重。

森林恢复的目标是实现退化森林的物种多样性恢复和生态系统功能的重建。

森林恢复的技术包括人工种植、天然再生和生态修复等。

人工种植是通过人工种植树木来恢复退化森林。

天然再生是利用已有的种子库和植物残存,通过合理的管理措施促进退化森林的再生。

生态修复是利用生物多样性和物种间相互作用的原理,引入生态系统的关键物种,促进森林生态系统的恢复。

综合应用这些技术,可以促进森林的再生和恢复,达到退化森林生境的重建目标。

水域是许多生物物种栖息和繁衍的重要场所,然而,由于过度捕捞、水污染和水生态系统的破坏等因素,许多水域已经退化。

水域恢复的目标是重建退化水域的生物多样性和生态系统功能。

水域恢复的技术包括湖泊水质调控、河流水量调控和人工鱼礁建设等。

湖泊水质调控通过控制污水排放和生活垃圾处理,改善湖泊的水质。

河流水量调控通过合理调节水位和水流,恢复河流的自然水文过程。

生态学考研方向修复生态学修复生态学是研究如何修复被破坏的生态系统,恢复其原有的生态功能和生物多样性的学科。

随着人类活动的不断扩张和生态环境的不断恶化,越来越多的生态系统面临着严重的破坏和退化。

修复生态学的任务就是通过科学的方法和技术手段,尽可能地恢复和重建这些破坏的生态系统,以实现人与自然的和谐共生。

修复生态学的研究对象包括各种不同类型的生态系统,如森林、湿地、河流、湖泊、海洋等。

每个生态系统都有其独特的结构和功能,因此修复策略也需要根据不同的生态系统特点来制定。

修复生态学的研究内容包括生态系统的评估、生态系统的修复技术和方法以及修复效果的监测等。

生态系统评估是修复生态学的第一步,通过对破坏的生态系统进行全面的调查和分析,了解其破坏程度和失去的生态功能,为后续的修复工作提供科学依据。

评估的内容包括生物多样性的调查、土壤和水质的分析、植被的恢复状况等。

评估结果可以帮助修复者了解生态系统的恢复潜力和限制因素,选择合适的修复策略和方法。

生态系统修复技术和方法是修复生态学的核心内容。

不同生态系统的修复方法各有特点,常用的修复技术包括植被恢复、土壤修复、水体净化等。

植被恢复是修复生态学中常用的方法之一,通过引入适宜的植物物种,恢复植被的多样性和结构,提高生态系统的稳定性和功能。

土壤修复则是针对土壤的破坏和退化情况,采取一系列措施来改善土壤质量,使其能够支持生物生长和生态系统的恢复。

水体净化是针对受污染的湖泊、河流和海洋等水域进行的修复工作,通过物理、化学和生物方法来减少污染物的浓度,恢复水体的水质和生态功能。

修复效果的监测是修复生态学的最后一步,通过对修复后的生态系统进行长期的监测和评估,了解修复效果和生态系统的演变过程。

监测内容包括植物和动物的种群数量和分布、土壤和水质的变化、生态系统的稳定性等。

监测结果可以帮助修复者了解修复措施的有效性和不足之处,及时调整修复策略和方法,以达到最佳的修复效果。

修复生态学的研究不仅对于保护和恢复生态系统具有重要意义,也为人类解决环境问题提供了科学依据和技术支持。

生态系统的恢复与重建研究生态系统是一个复杂的生物系统,由许多不同种类的生物和非生物元素组成。

在过去几十年中,人类经过不断的发展和进步,却同时也对环境带来了很多的负面影响。

比如,过度采伐、土地开垦、城市化和污染等因素,都对生态系统造成了巨大的伤害。

如今,由于这些因素的影响,很多生态系统已经遭受了很大的破坏,为了恢复这些破坏,我们必须致力于生态系统的恢复与重建研究。

生态系统的破坏通常会导致生物多样性的贫化、土地土壤质量下降、水资源减少等后果。

这些问题需要用一系列方法来修复和恢复。

实施生态系统恢复和重建措施带来的好处是显而易见的。

恢复生态系统的方法不仅可以从生态系统的角度去谈及其重要性,而且还可以从利用自然资源和保持生态平衡的角度看待其益处。

在生态系统的恢复研究中,树木的种植是一种最常用的方法。

这种方法旨在重建和恢复已经受到破坏的生态系统,例如森林、湿地和草原。

树木的种植有助于维持水文循环、土壤保持、生物多样性的恢复、空气质量的改善等方面。

为了实现这样的恢复,我们需要了解土壤的质量和要修复的生态系统的特定要求,以便将树木种植得最为适宜。

另一种方法是采用完全自然的恢复方法。

这种方法并不依赖人为干预或栽培,而是依赖自然力量来达到恢复生态系统的目的。

例如,一些荒芜而肇事的地区,新的植被往往会随着时间的推移而自然发生。

这样的恢复方法的好处在于其成本低,但缺点是该过程可能会比较漫长,而且恢复的效果通常不如上述一种方法来得显著。

重建丧失的湿地是生态系统恢复和重建研究的另一个重点领域。

湿地是非常珍贵的生态系统,其能源和水资源提供了我们所需的重要资源。

然而,许多湿地已被开发和浪费,导致丧失重要的生态系统功能。

因此,恢复湿地就变得至关重要了。

可以采用多种方法,包括重建自然湿地,增加湿地的面积,以及创造新的湿地生态系统,以恢复湿地资源的可持续性和再生能力。

这些方法在提高水质和防止土地侵蚀方面都具有很大的价值。

最后,可持续性是恢复和重建生态系统的最终目标之一。

林业生态系统恢复与重建技术林业生态系统是指一片地区内由树木、植物、动物和微生物等共同组成的生态系统。

林业生态系统的恢复与重建技术对于保护生物多样性、改善生态环境以及可持续利用森林资源具有重要意义。

本文将探讨一些有效的林业生态系统恢复与重建技术。

一、巧妙选择树种在林业生态系统恢复与重建过程中,选择合适的树种是关键一步。

根据不同地区的气候、土壤和景观特点,合理选择适应性强、生长快且具有防风固土功能的树种。

例如,在沙漠化地区,可选择适应沙质土壤并具备抗旱抗寒能力的人工防护林树种,如胡杨、沙柳等。

在山区地区,应选择适应高海拔环境、有较强抗逆性的树种,如云杉、红松等。

通过巧妙选择树种,可提高林业生态系统的恢复与重建效果。

二、科学营造生境为了促进林业生态系统的恢复与重建,需要科学地营造适宜的生境条件。

首先,进行合理的土壤修复与改良工作。

针对受到污染或破坏的土壤,可以通过添加有机物质、施加生物肥料以及进行排水等措施来改善土壤结构和养分含量。

其次,合理布置植被结构。

根据不同树种的生长特点,将乔木、灌木和草本植物进行合理组合,形成生态多样性丰富的植被结构。

最后,建立适宜的水资源供应系统。

通过修建水利设施、合理水源调配等措施,确保林业生态系统的水资源供应。

三、生物多样性保护林业生态系统的恢复与重建不仅仅是为了保护树木,更重要的是保护和增加生物多样性。

在恢复与重建过程中,应优先选择当地的特有树种,减少外来种的引入,以保护和增强生态系统的原有物种多样性。

此外,加强对野生动植物的保护,建立保护区域和野生动植物观测站,促进物种保护和繁衍。

通过有效的生物多样性保护,能够提升林业生态系统的稳定性和生态功能。

四、科学合理的管理措施林业生态系统的恢复与重建需要有科学合理的管理措施支持。

首先,建立健全的监测体系。

定期对林业生态系统进行监测,掌握生态系统的恢复与重建效果及存在的问题,及时采取调整措施。

其次,加强害虫和病虫害的防治。

通过科学的防治措施,控制害虫和病虫害的发生和蔓延,降低它们对林业生态系统的破坏程度。

生态学中的恢复生态学研究随着全球气候变化和人类活动的不断影响,许多自然生态系统已经遭受了不同程度的破坏和破坏。

为了保护和恢复这些生态系统,恢复生态学成为了生态学领域中越来越热门的一个研究方向。

在本文中,我将探讨恢复生态学的概念、方法和应用。

一、恢复生态学的概念恢复生态学是指利用生态学原理和知识,采用科学的方法和技术,重新建立和恢复受到破坏的生态系统的过程。

这个过程包括理解受到破坏生态系统的时空尺度和特征,设计和实施适当的干预措施,评估恢复后生态系统的恢复和功能重建。

恢复生态学旨在最小化对生态系统的人为干扰,帮助生态系统重新建立稳态,并提高生态系统的生产力和生态系统服务。

二、恢复生态学的方法为了实现生态系统的恢复和重建,恢复生态学采用了多种方法:1. 生态系统修复生态系统修复是最常见的恢复生态学方法之一。

这种方法采用不同的工具和技术,包括土地改良、水文学调节和植物栽培,以恢复生态系统的生产力和服务。

在有些情况下,必须重建完全失去的生态系统,例如湿地、森林和草原等。

2. 生物增强技术生物增强技术是指利用强有力的生物物种,通过促进和促进生态系统的恢复和重建。

这种方法包括引入控制入侵物种的天敌、增加特定物种的数量,并提高土壤健康状况以促进生物多样性。

3. 应急响应和措施应急响应和措施是指立即采取措施,减少环境破坏和气候变化的影响。

这种方法包括清除污染和处理化学和重金属废弃物等。

三、恢复生态学的应用恢复生态学应用广泛,包括以下几个方面:1. 土地和水资源恢复土地和水资源的保护和恢复是恢复生态学的一个重要应用方向。

这种方法可以减轻土地和水资源的过度使用和供应短缺,同时提高生态恢复领域的资源利用效率。

2. 生物消费和利用生物消费和利用的恢复是生态系统恢复的一个重要层面。

这种方法可以帮助人们更好地利用生态系统的资源,减少重要物种的消失,并减轻对野生动物的压力。

3. 气候变化气候变化是当前环境问题中最大的问题之一,恢复生态学可以帮助减轻气候变化的影响和后果。

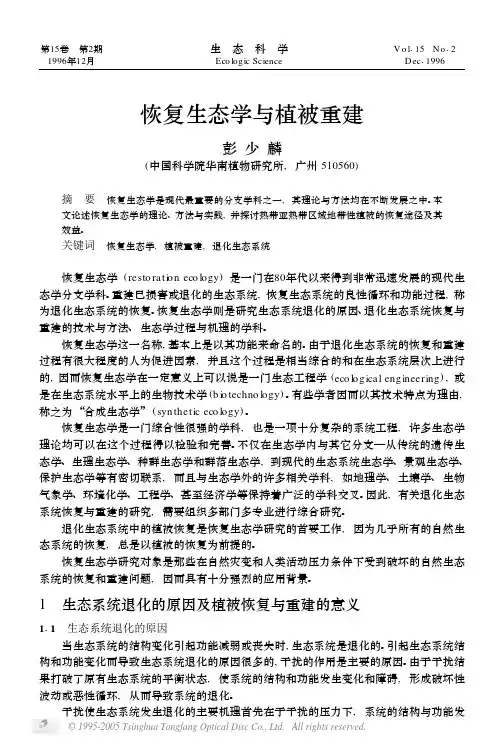

恢复生态学与植被重建彭少麟(中国科学院华南植物研究所,广州510560)摘 要 恢复生态学是现代最重要的分支学科之一,其理论与方法均在不断发展之中。

本文论述恢复生态学的理论、方法与实践,并探讨热带亚热带区域地带性植被的恢复途径及其效益。

关键词 恢复生态学,植被重建,退化生态系统恢复生态学(resto rati on eco logy )是一门在80年代以来得到非常迅速发展的现代生态学分支学科。

重建已损害或退化的生态系统,恢复生态系统的良性循环和功能过程,称为退化生态系统的恢复。

恢复生态学则是研究生态系统退化的原因、退化生态系统恢复与重建的技术与方法、生态学过程与机理的学科。

恢复生态学这一名称,基本上是以其功能来命名的。

由于退化生态系统的恢复和重建过程有很大程度的人为促进因素,并且这个过程是相当综合的和在生态系统层次上进行的,因而恢复生态学在一定意义上可以说是一门生态工程学(eco logical engineering ),或是在生态系统水平上的生物技术学(b i o techno logy )。

有些学者因而以其技术特点为理由,称之为“合成生态学”(syn thetic eco logy )。

恢复生态学是一门综合性很强的学科,也是一项十分复杂的系统工程,许多生态学理论均可以在这个过程得以检验和完善。

不仅在生态学内与其它分支—从传统的遗传生态学、生理生态学、种群生态学和群落生态学,到现代的生态系统生态学、景观生态学、保护生态学等有密切联系,而且与生态学外的许多相关学科,如地理学、土壤学、生物气象学、环境化学、工程学、甚至经济学等保持着广泛的学科交叉。

因此,有关退化生态系统恢复与重建的研究,需要组织多部门多专业进行综合研究。

退化生态系统中的植被恢复是恢复生态学研究的首要工作,因为几乎所有的自然生态系统的恢复,总是以植被的恢复为前提的。

恢复生态学研究对象是那些在自然灾变和人类活动压力条件下受到破坏的自然生态系统的恢复和重建问题,因而具有十分强烈的应用背景。

1 生态系统退化的原因及植被恢复与重建的意义111 生态系统退化的原因当生态系统的结构变化引起功能减弱或丧失时,生态系统是退化的。

引起生态系统结构和功能变化而导致生态系统退化的原因很多的,干扰的作用是主要的原因。

由于干扰结果打破了原有生态系统的平衡状态,使系统的结构和功能发生变化和障碍,形成破坏性波动或恶性循环,从而导致系统的退化。

干扰使生态系统发生退化的主要机理首先在于干扰的压力下,系统的结构与功能发第15卷 第2期1996年12月 生 态 科 学Eco logic Science V o l 115 N o 12D ec 11996生变化。

事实上,干扰的压力不仅仅在群落的物种多样性的发生和维持中起重要作用,而且在生物的进化过程中也是重要的选择压力;在功能过程中,干扰能减弱生态系统的功能过程,甚至使生态系统的功能丧失。

干扰可来自两个方面,即自然压力和社会压力。

自然干扰包括火、冰雹、洪水、干旱、飓(台)风、滑坡、海啸、地震、火山、冰河作用等自然因素对生态系统的干扰作用。

人为干扰包括有毒化学物的施放与污染、森林砍伐、植被过度利用、露天开采等等人为活动因素对生态系统的影响,属社会性的压力。

干扰的强度和频度是生态系统退化程度的根本原因。

过大的干扰强度和频度,会使生态系统退化成为不毛之地,而极度退化的生态系统的恢复是非常困难的,常常需要采取一些生态工程措施和生物措施来进行退化生态系统恢复的启动,进之恢复植被。

若自然生态系统的地下部分(主要是土壤)保留较显完整,则植被的自然恢复是可行的。

在社会性干扰压力中,采矿废弃地是应以特别重视的。

矿业废弃地是指为采矿活动所破坏的、非经治理而无法使用的土地。

根据地矿部门的初步统计,到1990年为止,我国共有9000多座大中型国营矿山,26万座乡镇经营和个人开采的矿山。

总计已形成200万hm 2的废弃地,现每年约以215万hm 2的速度继续扩大。

矿山废弃地可直接毁坏了大片森林草地和农田,把生产性地变成非生产性地;同时废弃地还造成水土流失,又是巨大的污染源。

因此,废弃地的整治在退化生态系统的恢复与重建中具有重要的位置。

112 植被恢复与重建的意义11211 植被恢复与重建的社会效益 人类对植被和自然资源的不合理的开发利用,尤其是资本主义掠夺式的生产方式,相应地引起自然条件的恶化,严重的水土流失,地力的衷退,风水旱等自然灾害以及流行病等大自然的无情报复。

近年来全球平均每年有500万hm 2土地,由于极度破坏、侵蚀、盐溃化、污染等原因,已不能再生产粮食;全世界每年以5~7万km 2的惊人速度使土地沙漠化;全世界的热带森林,每年以2%的破坏率,到2000年就不复存在了;20世纪以来,全世界3800多种哺乳动物中,已有110种和亚种消失了,9000多种鸟类中已有139个种和39个亚种消失了,还有600种动物和25000多种植物正面临绝灭的危险。

人类对植被的自然资源的盲目式掠夺式的开发和利用其后果是极其严重的。

我国自然生态系统的退化也十分严重。

由于人类过度活动的影响,工业化和城市化的加速发展,加之缺乏合理地开发利用,忽视生态保护和环境整治,使原有的自然生态系统遭到很大的破坏。

据统计,我国退化土地约150万km 2。

北方的黄土、南方的花岗岩风化壳红土,是中国境内侵蚀最严重的地质—地貌单元。

大面积植被破坏后的严重水土流失,是加剧生态系统退化的主要原因。

这类退化生态系统土地贫瘠,水源枯竭,生态环境恶化,从而严重地制约着农业生产的发展和影响人类生存空间的质量。

例如华南地区,每年约有500~600万hm 2的土地失去再生产能力。

如何进行综合整治,使退化生态系统得以恢复,这是提高区域生产力、改善生态环境、使资源得以持续利用、经济得以持续发展的关键。

广东省雷州半岛50年代末人工造林前是一片荒芜状的热带亚热带景观,经过大面积造林绿化后,不但改变了原有植被面貌,并促进了水分小循环,年雨量从50年代1300mm ,增至60年代的142515mm ,70年代达到170818mm ,比未造林前增加了3114%,大大地优72第2期 彭少麟:恢复生态学与植被重建82生 态 科 学1996年化了生态环境,电白小良的植被重建则应是其中之一典范。

巴西橡胶H evea brassliensis 在中国北纬24°地带成功建立起大面积的橡胶林,成为世界上的创举。

广东省珠江三角州的“桑基鱼塘”的生态系统已被推广到发展中国家。

草原地区兴建的草库伦,是一种封育的生态系统,避免了牧畜过分采食,践踏,牧羊得以休养生息,同时也改变了土壤水分养分、盐分和植被小气候状况,牧草能充分利用太阳能和地力,加快了物质循环和能量流动提高第一性生产力,进而增加第二性的动物量。

草库伦的建立是现代化草原的基本建设之一,也是创建新的植被和生产系统的一种有效措施。

中国科学院小良热带人工林生态系统定位研究站,几十年来在致力退化生态系统的恢复、整治和重建的过程中,生产收入逐年增加,从1960年的18440元上升1987年的2193 967元,1989年的固定资产总值为1880000元,大大超过历年国家投资总额。

此外,通过以小良站为示范样板,从而使小良站周围369km2的水土流失得到根治,改善了农业生产条件,使水稻年产由过去750~1500kg hm2,提高到9000kg hm2。

退化生态系统的恢复与重建所产生的经济和社会较益,在各个试验站点均反映出来。

中国科学院华南植物研究所主持的鹤山定位研究站,其构建的优化人工林模式,以及利用丘陵山地构建的林果草渔和林果草苗复合大农业模式均得大面积的推广。

而构建的混交林,连片推广约20000hm2,成为广东最大的连片混交林,对防治病虫害、改善区域环境起到重要作用,成为广东绿化达标后林地管理和林份改造示范样板。

广东省五华试验区在对退化生态系统的综合整治的同时,1986~1990年试验区的农业总产值每年均在增长。

若以1985年为100,1986年则为107;1987年为141140;1988年为209172;1989年为308174;1990年为350153。

5年时间产值增加了2151倍。

平均每年递增率为2815%,3年时间就可翻一番。

显然,退化生态系统的恢复与重建具有重大的生态效益、经济效益和社会效益,对生态环境和国民经济建设均具有重要的现实意义和深远的历史意义。

11212 植被恢复与重建的生态效益 在森林植被的恢复中,森林的发展增加了生态系统的多样性,产生的功能过程,对林地土壤、森林水份、林地小气候等均产生高的生态学效应。

对人工植被的光能利用率进行了比较,可以发现在本地带的植被恢复中具有高的生物量积累与初级生产力(表1)。

表1 人工植被恢复后其功能强度的发展光板地桉树林混交林乔木种数T(100m2)0211昆虫种数(100m2)50100300鸟类种数(100m2)4711微生物数量(107 g)0.363.554.74土壤动物优势种数137年平均温度(℃,1.5c m)22.822.722.6年平均湿度(%,1.5c m)83.285.587.3光能利用率(CO2 dm2 h)30.307.919.16地面水深度(m)1~49~113~5土壤酸度(10~20c m)4.55.05.3有机质含量(%,1~15c m)0.600.751.13 3林冠光强为60000lx.植被恢复与重建过程的森林生态效应,最直观体现在侵蚀的控制上。

小良站的研究表明(表2),光板地的侵蚀最严重,为5213t hm 2 a ;其次是桉树,为10179t hm 2 a ;人工混交林最低,为0118t hm 2 a ;与其它地区相比,在瑞士,光板地年侵蚀量为2122t hm2 a ,森林为0105t hm 2;美国的森林年水土流失为0105t hm 2 a ;在中国的海南岛,轮作后的荒地为32t hm 2 a ;而在天然热带山地雨林里则为0105t hm 2 a 。

可见人工阔叶混交林对水土的保持能力基本接近天然混交林。

表2 退化生态系统植被的恢复及与控制侵蚀的关系年份1983198419851986198719881989总计年平均光板地降雨量(mm )1560196223691402134812891255111851598流失量(m 3 hm 2)3567.46022.85920.82908.12946.22567.12596.926524.93789.3土壤侵蚀(t hm 2)29.444.366.258.971.046.250.2366.252.3桉树林降雨量(mm )1658201324151394135212851285114021629流失量(m 3 hm 2)6666.210041.912808.85220.66374.51913.85273.449299.37042.8土壤侵蚀(t hm 2)6.312.421.212.011.34.38.075.510.2混交林降雨量(mm )1494204024311400136813131257113031615流失量(m 3 hm 2)43.31728.21641.23.15.84.52.23428.4489.7土壤侵蚀(t hm 2)0.11.00.300001.30.18植被恢复的生态效应不但影响林地本身,也影响周围的环境,进而对区域和全球的生态平衡有所贡献。