叙利亚与两伊战争

- 格式:pdf

- 大小:558.21 KB

- 文档页数:12

中东战乱不断的原因有哪些中东(英语:Middle East,阿拉伯语:‎,希伯来语:????? ??????‎)是一个欧洲中心论词汇,意指欧洲以东,并介于远东和近东之间的地区。

为什么中东战乱不断呢?以下就是店铺整理的中东战乱不断的原因,希望对你有用。

中东战乱不断的原因中东战争的表面原因是:以美国为首的西方国家出于自身利益的考虑,出卖了巴勒斯坦人民的利益,将他们的土地交给犹太人建立国家。

而后以色列依靠美国地力量逐步侵占了大片的阿拉伯领土。

中东冲突是必然的,在《圣经》中,上帝应许亚伯拉罕给他一个孩子,由于他等不及,便和一女仆生了一个孩子叫以实玛利(阿拉伯人的祖先),后来上帝赐给他一个孩子,起名以撒(以色列人的祖先)。

由于以撒是上帝应许的,上帝应许把迦南地(即巴勒斯坦)赐给他的后代,他也对亚伯拉罕说:“至于使女的儿子,我也必使他的后裔成立一国,因为他是你所生的。

”上帝对以实玛利母亲的应许是我必使你的后裔极其繁多,甚至不可胜数。

”并说:“你如今怀孕要生一个儿子,可以给他起名叫以实玛利,因为耶和华听见了你的苦情(“以实玛利”就是“神听见”的意思)。

他为人必像野驴。

他的手要攻打人,人的手也要攻打他。

他必住在众弟兄的东边。

”(创世纪16章10-12节),这也预言了中东将会战争不断和以色列人终会得胜。

犹太人占领巴勒斯坦的理由是犹太人的祖先在巴勒斯坦生活过,可是这不是犹太人拥有巴勒斯坦的最根本理由,虽然他们数千年前就不是巴勒斯坦的主体民族了,但是《圣经》中上帝对雅各(以色列人的祖先)应许要把这块地给他后人,而阿拉伯人在巴勒斯坦生活了几千年。

沙特国王曾经这样说:“我们同情犹太人,可是他们建国要在我们的土地上割让领土?历史上谁在迫害犹太人?穆斯林吗?既然德国人杀害犹太人就在德国划出一块土地给他们好了,为什么要损害与犹太人的苦难毫无干系的巴勒斯坦人民的利益?”简单地说,中东战争主要由三个原因:石油、水、文化。

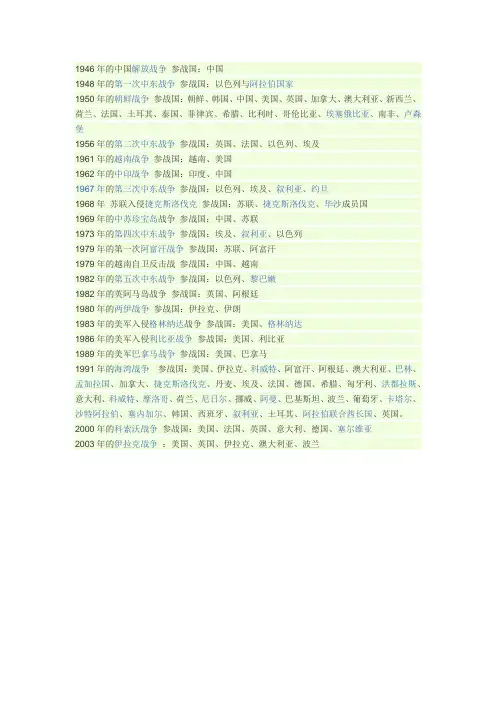

1946年的中国解放战争参战国:中国

1948年的第一次中东战争参战国:以色列与阿拉伯国家

1950年的朝鲜战争参战国:朝鲜、韩国、中国、美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、荷兰、法国、土耳其、泰国、菲律宾、希腊、比利时、哥伦比亚、埃塞俄比亚、南非、卢森堡

1956年的第二次中东战争参战国:英国、法国、以色列、埃及

1961年的越南战争参战国:越南、美国

1962年的中印战争参战国:印度、中国

1967年的第三次中东战争参战国:以色列、埃及、叙利亚、约旦

1968年苏联入侵捷克斯洛伐克参战国:苏联、捷克斯洛伐克、华沙成员国

1969年的中苏珍宝岛战争参战国:中国、苏联

1973年的第四次中东战争参战国:埃及、叙利亚、以色列

1979年的第一次阿富汗战争参战国:苏联、阿富汗

1979年的越南自卫反击战参战国:中国、越南

1982年的第五次中东战争参战国:以色列、黎巴嫩

1982年的英阿马岛战争参战国:英国、阿根廷

1980年的两伊战争参战国:伊拉克、伊朗

1983年的美军入侵格林纳达战争参战国:美国、格林纳达

1986年的美军入侵利比亚战争参战国:美国、利比亚

1989年的美军巴拿马战争参战国:美国、巴拿马

1991年的海湾战争参战国:美国、伊拉克、科威特、阿富汗、阿根廷、澳大利亚、巴林、孟加拉国、加拿大、捷克斯洛伐克、丹麦、埃及、法国、德国、希腊、匈牙利、洪都拉斯、意大利、科威特、摩洛哥、荷兰、尼日尔、挪威、阿曼、巴基斯坦、波兰、葡萄牙、卡塔尔、沙特阿拉伯、塞内加尔、韩国、西班牙、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国。

2000年的科索沃战争参战国:美国、法国、英国、意大利、德国、塞尔维亚

2003年的伊拉克战争:美国、英国、伊拉克、澳大利亚、波兰。

阿拉伯之春名词解释“阿拉伯之春”是指发生在20世纪60年代中期到70年代中期,阿拉伯世界发生的以反抗西方霸权主义、争取民族独立和国家振兴为宗旨的社会政治运动。

由于最初被称为“革命”,所以这一时期的政治运动往往也被称作“阿拉伯之春”。

其中,最著名的是埃及的“阿拉伯之春”。

这场政治风波从第二次中东战争结束后开始酝酿,在“两伊战争”期间达到顶点,此后逐渐趋于平息。

人们通常把1969年5月开始,在埃及、叙利亚等阿拉伯国家发生的反对以色列入侵和干涉阿拉伯国家内部事务的斗争,叫做“阿拉伯之春”。

在20世纪六七十年代的中东地区,阿拉伯国家面临着帝国主义和苏联的双重威胁。

美国和以色列采取了支持阿拉伯国家建立“阿拉伯反共联盟”的政策。

历史背景:由于最初被称为“革命”,所以这一时期的政治运动往往也被称作“阿拉伯之春”。

其中,最著名的是埃及的“阿拉伯之春”。

这场政治风波从第二次中东战争结束后开始酝酿,在“两伊战争”期间达到顶点,此后逐渐趋于平息。

“阿拉伯之春”是指发生在20世纪60年代中期到70年代中期,阿拉伯世界发生的以反抗西方霸权主义、争取民族独立和国家振兴为宗旨的社会政治运动。

由于最初被称为“革命”,所以这一时期的政治运动往往也被称作“阿拉伯之春”。

它包括了埃及的“阿拉伯之春”、叙利亚的“阿拉伯之春”和突尼斯的“阿拉伯之春”。

原因分析:由于战后的黎巴嫩由法国委任统治时期、叙利亚在英国的统治时期和阿拉伯复兴社会党执政时期等三个时期。

法国曾多次进行军事占领和政治管制,导致黎巴嫩一直处于动荡状态;自1945年叙利亚独立后,叙利亚不断陷入内乱,加之政府与反对派矛盾不断激化,使阿拉伯复兴社会党政府面临诸多困境;在阿拉伯世界,以色列执政期间,虽然也为阿拉伯国家提供了大量援助,但阿拉伯世界的经济复兴却一直没有起步。

美国总统肯尼迪曾提出要“以色列撤军”,但遭到以色列拒绝,此后的情况证明了这一点。

还有苏联、中国等各种客观因素的存在,并没有成为阿拉伯之春的阻碍,所以说“阿拉伯之春”是人类历史上一次重要的进步运动,它推动了20世纪60-70年代世界局势的巨变,影响远超越了国界。

文化常识-历史考古篇-两

伊战争

两伊战争,又称第一次海湾战争或第一次波斯湾战争,是发生在伊朗和伊拉克之间的一场长达8年的边境战争。

1980年9月22日晨,伊拉克调集大量飞机对伊朗首都德黑兰等15座城市和空军基地进行空袭,并出动地面部队5个师及2个旅、1200余辆坦克,向伊朗进攻。

从1982年3月起,伊朗军队转入反攻。

1982年6月29日,两国边界又恢复战前状态。

1982年7月13日,伊朗集中10万军队,向伊拉克南部巴士拉地区发动猛烈进攻。

经过多次拉锯战,至9月底伊朗军队控制了伊拉克境内面积约200多平方公里的狭长地带。

从10月开始,伊朗5万军队深入伊拉克境内,对巴格达造成威胁。

伊拉克军队前后组织7次反击,将伊朗军队阻挡在边界一带。

1983年2月以后,伊拉克基本守住了防线。

至1984年3月底,伊朗的攻势基本停止。

从1984年4月开始的4年多时间里,双方在边境地区互有攻守,战争转入长期消耗战。

至1988年7月,伊

朗所占伊拉克领土几乎全部丧失。

伊朗于1988年7月18日宣布接受联合国停火决议。

两伊战争前后历时7年又11个月,是20世纪最长的战争之一。

战争导致了交战

双方两败俱伤。

两国军费开支近2000亿美元,经济损失达5400亿美元,双方的综合国力因此受到很大的削弱。

因此,它是一

场名副其实的消耗战,是一场对双方来说

都得不偿失,没有胜利者的战争。

叙利亚问题给我们的思考(形势与政策论文)第一篇:叙利亚问题给我们的思考(形势与政策论文)叙利亚问题给我们的思考摘要:作为中东乱局的一部分,叙利亚问题牵动着以美国为首的西方国家、阿拉伯世界以及国际社会的神经,内外势力的博弈使得叙利亚局势变得更加复杂。

叙利亚问题看似是内部政权之争,不同国家、教派之间的矛盾,实则是大国之间,尤其是美国和俄罗斯之间围绕势力范围展开角逐的新战场,美国欲借“人道危机”推动叙“政权更迭”,而俄罗斯则为保持其在中东地区传统影响力的最后据点不遗余力。

矛盾虽错综复杂,但双方的目的无非是进一步壮大自己的利益。

这其中的问题值得我们去深思。

关键词:叙利亚;阿拉伯;局势分析。

一.叙利亚简介叙利亚,位于亚洲西部,属于中东国家,首都大马士革。

叙国北与土耳其接壤,东同伊拉克交界,南与约旦毗连,西南同黎巴嫩和以色列为邻,西濒地中海。

1944年1月1日宣布独立,1946年4月7日被世界认可为正式独立国家,现任总统为巴沙尔·阿萨德。

二.叙利亚问题导火索受到阿拉伯之春的影响,叙利亚反对派于2011年1月26日开始,组织民众暴力示威,要求叙利亚政府实行政治改革、恢复公民权利,以及结束自1963年以来实行的国家紧急状态,巴沙尔·阿萨德及其政府正面临着执政危机。

自2011年3月份以来叙利亚政府与民众发生的多起流血冲突事件,冲突已致超过12万人死亡。

三.叙利亚问题的由来(一).深刻的历史遗留问题阿拉伯国家普遍独立于二战之后,国家本身因为历史上殖民者采取分而治之和竭力控制殖民地发展的政策,造成了各国的落后与国内宗派势力的对立,主要派别什叶派和逊尼派冲突不断。

(二)优越的地理位置由叙利亚的地理位置可以知道,叙利亚是连接中东各个国家的纽带,只要控制了叙利亚,就等于控制了整个中东,控制了叙利亚也给西方国家的航运带来很大的有利之处。

所以,叙利亚自身优越的地理位置也是导致叙利亚局势动荡的一个原因。

(三)经济结构单一,严重依赖石油叙利亚是中东的主要石油出口国,其财政收入也主要来源于石油出口。

五次中东战争概况:第一次中东战争(1948~1949)又称巴勒斯坦战争,以色列称"独立战争"。

1948年5月15日凌晨,外约旦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、埃及和沙特阿拉伯等阿拉伯国家为扼杀刚建立的以色列国,出动4万军队(后增至6万人)从三面向以色列发起进攻。

战争初期,阿拉伯国家处于十分有利的地位,以色列军队节节败退。

以军的将领惊呼,以色列军队无法抵挡阿拉伯国家军队的进攻,全军已处于崩溃边缘。

战争危急之时,几名驻欧美国空军犹太裔士兵冒着军法审判的危险,偷了3架重型轰炸机,在捷克斯洛伐克的机场装满炸弹后,起飞轰炸开罗和大马士革。

为扭转战局,以色列总理急电以色列驻联合国代表埃班说:“以色列急需几周的时间来重新组织和装备军队”,“以色列需要立即停火”。

6月11日,阿以双方同意停火四周。

停火给以色列啜息之机,它最大限度的利用四周停火,为尔后的战争作准备。

以军加紧扩编(几个月后增至10万人)、调整部署、统一指挥,财政上得到美国援助,并从捷克斯洛伐克转运西欧国家的武器,在停火结束后就转入反攻。

阿拉伯国家缺乏统一的作战指挥,武器装备和部队素质较差,结果战败。

阿方阵亡约1.5万人,以军阵亡约6000人。

1949年2~7月,埃、约、黎、叙分别同以色列签订停战协定。

结果,以色列占领了巴勒斯坦4/5的土地,计2万多平方公里,比联合国分治决议规定的面积多了6700多平方公里。

战争中有96万巴勒斯坦人逃离家园,沦为难民。

1949年,本-古里安策划了“魔毯行动”,动用上百架次的飞机,把近5万名犹太人从也门接回以色列。

1950年的一次行动则将12万犹太人从伊拉克运回以色列。

建国初期的4年时间里,以色列的人口增加了一倍。

第二次中东战争(1956~1957)又称苏伊士运河战争或英法以侵埃战争,以色列称"西奈战役"。

1956年10月,英、法、以色列借口埃及宣布苏伊士运河公司收归国有和禁止以色列船只通过运河,联合向埃及发动进攻,企图重新控制运河,推翻埃及总统G.A.纳赛尔领导的民族进步政府,镇压阿拉伯民族解放运动。

安全,人类生存的需要作者:吕林琛来源:《大东方》2018年第12期近些年,两伊战争、阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争、叙利亚战争……连续不断,战事纷纷扰扰,难民流离失所,世界一直处于动荡之中。

看着视频中的空袭、轰炸、射击……,到处回荡着妇女儿童的哭喊声,每个角落呈现出毁灭的迹象,四处弥漫着血腥和死亡的味道,远在万里之遥的我亦被无情的炮火震慑,至今仍然心存余悸。

与此同时,反战呼声此起彼伏,反战示威连绵不绝,世界呼唤和平,人类渴求一个安全的生存空间。

安,稳定也;全,完整也。

大之国家,小之个人,悉数如此。

我只是感到庆幸,因为我生在中国,生在一个和平、安定、团结的大家庭中,处处歌舞升平,人民安居乐业。

然而幸运的我们依然面临着“安全”的监督和考验,因为人类的生存空间离不开安全,安全贯穿于整个社会,也贯穿于全部的生产、生活、工作中的,是每个人、每个企业、每个国家乃至整个人类的头等大事。

没有安全做保障,公民无法安居乐业,职工无法保证生产,企业无法正常运转。

假如你是一名领导者,你肩上的担子不仅是完成生产任务,你所领导下的职工的人身安全,也无时不在向你提出严峻的挑战;假如你是一名普通工人,你的一切操作就应以安全操作规程规范自身行为,稍有逾越的后果,不仅有人身伤亡的事故发生,也可能使国家的财产遭受巨大的损失;假如你是一名医务工作者,那么任何一个小小的失误都有可能把处于生死线上的患者推向死亡;假如你是一名家庭主妇,那么使用天然气时也要做到“三先”、“三后”、“八不准”;……安全无时不在,安全无处不在。

但是安全垂青于遵守规章制度的人,惩罚违章操作的人。

一个小小的烟蒂燃起了冲天大火,使苦心经营的高楼大厦顷刻间变成一堆瓦砾;一念之差遭受了电流的痛击,断送了年青人美好的前程;一秒之间使健康的身躯葬身于滚滚的车轮之下,命归黄泉;一瞬间留给世人的只有不尽的悔恨和终生的遗憾。

于是,有多少人被无情的大火吞噬,有多少人在电网中无意丧生,有多少人被飞驰的车轮带走了年轻的生命,……这些意外事故,每时每刻都在发生,它给社会带来的阴影,给家庭带来的痛苦,给国家造成的损失无法计算,不可估量。

两伊战争的起因有几点两伊战争简介本文导读:伊朗和伊拉克在地理位置上都属于西亚。

1979年2月,伊朗伊斯兰革命成功,以宗教领袖霍梅尼为代表的什叶派穆斯林上台执政。

伊拉克是什叶派发源地,占人口55%的什叶派穆斯林中反政府势力活跃,从而成为伊朗输出革命的首要目标。

伊拉克国富兵强,积极谋求海湾地区霸权,企图趁霍梅尼政权立足未稳之际对其进行打击,以消除所面临的威胁并彻底解决边界争端。

两国关系日趋紧张,边境冲突加剧。

战争进程可分为四个阶段。

两伊战争于1980年9月22日爆发,第一阶段,伊拉克全面进攻,伊朗组织边境防御和反攻。

1982年2月,伊朗发展反攻势头,伊拉克被动挨打。

1984年开始,双方展开地面拉锯战,加强空中与海上袭击。

第四阶段,1988年,伊拉克重新掌握战场主动权,再次攻入伊朗境内。

1987年7月23日和1988年7月18日,伊拉克和伊朗各自接受了联合国的停火决议,但双方直至1988年8月20日才正式停止战斗。

伊拉克和伊朗均在战争中受到严重损失,除常规战争外,在战争过程中采取了袭城战、袭船战、袭击油田等破坏敌方后勤、经济设施的手段。

伊拉克还对伊朗军队、平民动用化学武器。

2015年9月22日,伊朗举办纪念两伊战争爆发35周年盛大阅兵式。

战争起因历史上,两国为边境交界处的阿拉伯河的主权而产生争议。

1980年9月22日,伊拉克为这块有争议的河流,借口为抵御“伊斯兰革命”,悍然向伊朗发动军事进攻,不久,战局发生转变,1982年之后,伊朗侵占了伊拉克的领土,从而引发了旷日持久的两伊战争,战争长达8年,成为继越南战争后持续时间最长的一次战争。

整个战争进程可分为:第一阶段,伊拉克进攻,伊朗防御;第二阶段伊朗由战略相持转为战略反攻,伊拉克丧失战场主动权;第三阶段伊朗进攻,伊拉克防御。

第四阶段伊拉克实施短暂的反攻,夺回大部分失地。

两伊战争的起因纷繁复杂,既有长期积累的历史原因,也有愈演愈烈的边境纠纷;既有两伊之间的内部矛盾,也有国际影响的推动作用;既有两国人民之间的民族仇恨,也和两国领导人之间的个人问题有关。

从叙利亚问题看世界大国间政治【摘要】“叙利亚问题其实是两种国际政治观的交锋,一派是以美国为核心的希望维系国际旧秩序的欧美国家,一派是希望推动建立国际新秩序的俄罗斯、中国、印度、南非等新兴市场国家。

”清华大学欧亚战略研究中心主任吴大辉对《第一财经日报》记者表示,俄罗斯在联合国安理会讨论叙利亚问题决议草案时有三个原则:第一,政权不能非正常更迭;第二,外国不能实行军事干预,包括对反对派进行武装;第三,不能实行制裁。

这个思想,不仅是俄罗斯的,也是中国的、印度的、南非的、巴西的,所以这一次“阵线的分野非常明确”,新兴国家形成了一条战线。

【关键词】叙利亚美国俄罗斯政治2012年1月27日,摩洛哥代表阿盟向安理会提交了涉叙决议草案,此后,安理会就这一草案进行了多轮磋商。

2月2日,安理会在摩洛哥提交的草案基础上形成了一份新的草案,草案虽然删除了要求叙利亚总统巴沙尔交权等内容,但仍保留了“全力支持”阿盟新倡议等内容。

俄罗斯和中国对决议草案投了反对票,否决了由摩洛哥提交的、西方国家及有关阿拉伯国家等共同起草的涉叙决议草案。

其余13个理事国都投了赞成票。

在投票的记录中,中国和俄罗斯联邦投了反对票的主要集中在中东局势(叙利亚)和中东局势(巴勒斯坦)上。

据中央电视台报道,北京时间2012年2月17日凌晨5点20分联合国大会就叙利亚问题的新决议草案进行表决,这一草案以137票赞成、12票反对、17票弃权的表决结果获得通过,中国、俄罗斯、古巴、朝鲜、伊朗等国投了反对票。

据美联社报道,这份新决议草案与本月初遭安理会否决的草案相似,其主要内容包括要求叙利亚政府停止所有暴力活动,释放在冲突期间所有被羁押人士,从城镇中撤离所有武装部队,允许和平示威并允许阿盟观察员和国际媒体不受妨碍地在叙利亚进行活动。

另据新华网报道,中国常驻联合国副代表王民16日在联大说,国际社会及联合国在叙利亚问题上的行动,应有助于缓解紧张局势,有助于推动政治对话、化解分歧,有助于维护中东地区的和平与稳定,有助于维护国际社会的团结,而不是使问题复杂化。

毛头小伙冒险闯入阿富汗今年29岁的李亚楠是山西太原市人,自幼酷爱美术。

2012年从中国传媒大学毕业后,进入北京一家著名图书公司做编辑,定期出版摄影师的行走笔记,他也是其中一名写手。

攻读图片摄影专业的李亚楠,一直非常关注大名鼎鼎的玛格南图片社,他喜欢的摄影大师大多把镜头对准了中东战争,例如摄影大师Dworkzak拍摄了伊拉克的移动战地医院,Alex Majoli在阿富汗经历并记录了塔利班政权倒台全事件,Jorome Sessini 用镜头展现了灾难中的叙利亚……这些画面让李亚楠了解到一个真实的战场,也让他感受到了镜头的力量。

由于每年有一个月的带薪休假,2013年,李亚楠带着这份喜欢和崇敬,带上相机第一次踏上了巴基斯坦和阿富汗这片土地。

提起阿富汗,人们的第一反应往往会是“塔利班”“恐怖袭击”“难民”。

经年累月的战争让它成了国际游客的“禁地”,也成了各国记者的“梦魇”。

自从美联社摄影师安雅·尼得金豪斯被杀后,深入阿富汗做长期采访的记者越来越少,人们能看到的阿富汗新闻几乎都是片段式的突发事件——“爆炸案”“袭警案”。

李亚楠第一次进入阿富汗时,也是忐忑不安的。

出发之前,他想给自己买份旅游保险,最后却发现没有保险公司受理——阿富汗早已被国内的旅行社拉入了“黑名单”。

他听说,塔利班会绑架外国人,还明码标价要赎金。

他还听说,外国人在喀布尔很容易遭抢劫。

“当时也没什么经验,脑子一热就上路了。

”从北京一直赶赴巴基斯坦和阿富汗交界的城市白沙瓦,在这一地区的行走,使李亚楠第一次切身体会到了“塔利班”武装的存在。

行驶在中巴友谊公路中东是全世界最动荡的热点地区之一,尤其是叙利亚,至今仍炮火连天,好多人避之不及。

山西小伙李亚楠,却像着了魔似的迷上了这块是非之地。

为了解外界知之甚少的难民生活,5年来,他先后去了巴基斯坦、阿富汗、伊拉克、叙利亚、约旦、伊朗和黎巴嫩等国。

“中东”成为他身上最独特的印记。

在这里,他拍摄了数千幅珍贵照片,作品曾获美国国家地理全球摄影大奖。

国外经常打仗的国家处于战争中的国家:1、中东地区。

现在主要有叙利亚和伊拉克境内的伊斯兰国恐怖组织,也门的极端组织以及沙特和埃及等国境内的恐怖组织。

特别是伊斯兰国组织已经成为一个跨国恐怖极端组织。

从广义上来说,泛阿拉伯地区的叙利亚也处于战乱中。

2、非洲地区。

确切说是撒哈拉以南非洲地区,有些国家国内斗争不断,而且突然发生突然结束,外人毫无规律可循。

但是近期非洲的战乱恐怖组织也在增加。

以活跃在尼日利亚的“博科圣地”为代表的恐怖组织严重危害当地以及周边国家安全。

3、乌克兰。

现在快成了俄罗斯和欧美的斗争前线了。

4、中美洲地区。

比如海地、哥伦比亚、墨西哥等地,贩毒武装和国内正规军天天打仗。

5、南亚。

阿富汗和巴基斯坦是塔利班武装和政府军作战,印度境内各派武装也是很活跃。

6、东南亚。

包括缅甸和菲律宾。

发生战争原因:1、参战各国经济、政治发展不平衡。

在二战之前(包括二战),战争是由于参战各国经济、政治发展不平衡所导致的。

2、多极化与单极化的矛盾激化。

在战后,直至现在,大多是由于多极化与单极化的矛盾激化而导致的,但以后因宗教文化民族冲突升华引发的战争将是主要原因(如:巴以冲突)。

战争的代价:1、金钱的损失。

据统计,第一次世界大战花了1863亿美元,第二次世界大战花了40000亿美元,朝鲜战争3400亿美元,越南战争7200亿美元,波斯湾战争1020亿美元,第四次阿以战争210亿美元,阿富汗战争1160亿美元,两伊战争1500亿美元,美国对南斯拉夫科索沃空袭费用是250亿美元。

2、人类家园的损失。

第一次世界大战:有30多个国家和地区、15亿人口卷入战乱,战场上双方伤亡人数达3000多万,直接用于战争的费用约为1863亿美元。

中东乱局对国际社会的主要影响中东地区是指从地中海北部到波斯湾的大片地区。

因其位于亚、非、欧三大洲的交界处,是东西方交流的枢纽。

同时因为宗教信仰问题,以及各国为了自身发展夺取中东地区的淡水和石油资源,导致了中东地区常年战争不断,因而也对整个世界的政治、经济等都有着不利的影响。

自2011年起,中东局势便急剧紧张,叙利亚、利比亚等国纷纷发生动乱。

与之前的两伊战争、海湾战争最大的不同是新一轮的中东乱局是由内政而引起的。

但尽管是因为内政,但由于中东在国际社会上的特殊性,还是引发了一系列国外势力干涉中东问题,对国际社会形式也起着极大的影响。

中东乱局首先是对国际社会有着政治上的影响。

中东一向是各国交锋的战场。

目前大多数国家刚刚摆脱经济危机,缓慢进入复苏阶段。

面对国内失业率高等问题,西方希望通过政治和军事上的手段来转移国内视线。

中东局势随时影响着各国对外方针的制定。

此外中东拥有丰富的石油资源。

石油作为当代社会最不能缺少的一种工业原料,是各国进行发展和建设的最重要的基础。

因而争夺该地区的石油,也成为国家制定政策的一条重要因素。

此外因为常年战乱导致的中东难民潮,使得他国在是否接受难民这个问题上产生了许多分歧,影响了他国内部环境的稳定。

其次是经济上的影响。

中东战乱,导致人民无法进行正常的生活生产。

中东国家基本以石油产业为支柱产业。

而战乱则使得石油产量急剧减少。

而石油产量的急剧减少,则会导致国际油价暴涨。

而油价的暴涨,则会导致各种原料价格上涨,从而物价上涨,对世界经济的平稳发展有着极大的不利影响。

再者便是对民生的影响。

中东问题持续时间之长,波及范围之广。

连年的战争使得国家的建筑等均成为一片废墟,缺乏生产场所。

而死亡的威胁无时不刻笼罩在中东地区的人民身上,使得他们无法专注于生产活动,从而导致整个国家生产情况停滞不前。

贫困、腐败、缺乏公平正义等这些社会冲突和矛盾越老越尖锐,许多人民为了保证自己能够生存,选择成为难民逃往他国。

二战以后世界发生的战争标签:二战后战争世界战争局部高科技战争1) 越南人民的抗法战争(1946.12.29-1954.7.21)〖2〗2) 第一次中东战争(巴勒斯坦战争, 1948.5.15-1949.7)〖3〗3) 美国侵朝战争(1950.6.25-1953.7.27); 〖4〗4) 美国雇佣军自洪都拉斯入侵危地马拉, 推翻阿本斯合法政府(1954.6.18)〖5〗5) 英法以色列侵略埃及的苏彝士运河战争(1956.10.29-11.6);6) 联合国军进驻刚果(1960.7-1964.6.30) 由比出兵刚果引起7) 美国侵越战争(1961.5.11-1963; 1964-1968; 1969-1973.1.27); 〖6〗8) 美国海军陆战队武装干涉多米尼加内政(1965.4.28-9.3)〖7〗9) “六五”战争(第三次中东战争) (1967.6.5-6.10)10) 柬埔寨人民抗美救国战争(1970.4.30-1975-4.19)11) 安哥拉战争(1975-1976 苏古巴支持安人运, 1992- ) 〖8〗12) 苏古武装干涉安哥拉(1975.7-1988.8.22)〖9〗13) 苏古支持的雇佣军入侵扎伊尔的沙巴战争(1977.3.8-5.26)14) 越南侵略柬埔寨战争(1979.12.25-1989.9);15) 苏联侵略阿富汗战争(1979.12.27-1989.2.15);16) 南非入侵安哥拉(1981.8-1988.8.22);17) 马岛战争(1982.4.2-6.14)〖10〗18) 以色列入侵黎巴嫩(1982.6.4-1985.6)19) 美国侵略格林那达的战争(1983.10.25-12.12);20) 美国入侵巴拿马(1989.12.20) (捉拿诺列加)21) 伊拉克吞并科威特的战争(1990.8.2-8.3)2. 帝国主义殖民统治遗留问题引起的战争, 多数由于民族的或宗教的领土的纷争引起的1) 第一次印巴战争(1947.10.25-1949.1.1);2) 巴基斯坦阿富汗武装冲突(1955)3) 尼加拉瓜与哥斯达黎加战争(1955)4) 尼加拉瓜与洪都拉斯边境冲突(1957)5) 中印边界战争(1962.10.20-11.21)〖11〗6) 摩洛哥和阿尔及利亚领土边境武装冲突(1963.9-10沙漠战争; 1976.3-1983.2)〖12〗7) 马来西亚和印度尼西亚武装冲突(1963-1965)8) 索马里与埃塞俄比亚边境武装冲突(1964)9) 索马里与肯尼亚边境武装冲突(1964-1967)10) 第二次印巴战争(1965.8.25-9.23);11) 萨尔瓦多与洪都拉斯“足球战争”(1969)12) 约巴武装冲突(1970.9-1971.7)〖13〗13) 叙利亚约旦边境冲突(1971-1980)14) 第三次印巴战争(1971.11.21-12.17);15) 坦桑尼亚与乌干达战争(1972、197810.30-1979.11.中)16) 伊拉克科威特边境武装冲突(1973)17) 第四次中东战争(十月战争、斋月战争) (1973.10.6-10.24)18) 土尔其武装干涉塞埔路斯(1974)19) 叙利亚干涉黎巴嫩内战(1975-1976)〖14〗20) 黎巴嫩战争(1975.4-1976.10; 1981.2.1- 1982.6.6-1985.6)21) 印尼入侵东帝汶事件(1975.12.17)22) 摩洛哥和阿尔及利亚领土边境武装冲突(1976.3-1983.2)23) 西撒哈拉战争(西毛间的武装冲突) (1976-1978)24) 索马里埃塞俄比亚欧加登战争(1977.7-1978.3)25) 民主也门和阿拉伯也门边境武装冲突(1979)26) 埃及与利比亚边境武装冲突(1980)27) 两伊战争(1980.9.221982.6; 1982.7-1984.3; 1984.4-1988.8.20)〖15〗29)马岛战争(1982)29) 利比亚对乍得战争(1983.6-1988.5)等。

叙利亚与两伊战争何志龙 张 妮内容提要 叙利亚为了维护国家利益和阿萨德阿拉维派复兴党统治集团的利益,基于现实矛盾、地缘政治和教派因素,在两伊战争中从军事、外交和经济方面支持伊朗,反对伊拉克,叙利亚的两伊政策因两伊战争的进程和阿以冲突的起伏而呈现出阶段性特征,并对叙利亚和伊朗及中东地缘政治产生了重要影响。

关键词 叙利亚 两伊战争 伊朗 伊拉克两伊战争是中东现代史上规模最大、持续时间最长、人员和经济损失最为惨重的一场两个穆斯林临国之间的战争。

这场战争不仅对两伊产生了重大而深远的影响,而且对中东地缘政治产生了重要影响,它导致自1979年埃以单独媾和以来,阿拉伯世界政治力量再次分化组合。

在这场长达8年的战争中,叙利亚对两伊战争的进程有着重要影响。

目前国内学术界对两伊战争的研究仅发表有3篇论文①,而且主要是对两伊关系的研究,对叙利亚在两伊战争中的作用问题未曾涉及,而国外的研究成果相对较多。

本文试图就叙利亚在两伊战争中支持伊朗反对伊拉克的表现及其原因、叙利亚对两伊政策的阶段性特征及其影响进行深入分析,揭示叙利亚与两伊战争的密切关系,为我们理解当今中东内部的复杂关系,特别是伊朗与叙利亚的微妙关系提供历史的思考。

一、叙利亚支持伊朗反对伊拉克1980年9月22日,伊拉克出动大批战机轰炸伊朗的机场和空军基地,两伊战争正式爆发。

作为阿拉伯世界重要成员和阿以冲突前线国家的叙利亚,公开指责伊拉克发动对伊朗的侵略战争,并在军事、外交和经济方面给予伊朗直接或间接支持,反对和牵制伊拉克。

(一)军事上支持伊朗反对伊拉克第一,直接或间接地向伊朗提供武器装备等战略物资。

1980年9月17日,伊拉克总统萨达姆宣布废除《阿尔及利亚协议》,伊朗已感觉两伊战争不可避免,伊朗伊斯兰共和国第一任总统阿布・哈①目前国内有关两伊战争的论文主要有范鸿达:《伊朗伊拉克关系研究(1979—1991)》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2005年第1期;杨明星:《试论两伊战争及其遗产》,《阿拉伯世界》2005年第2期;韩志斌:《两伊战争对伊拉克复兴党政权影响新论》,《唐都学刊》2006年第5期。

世 界 历 史2009年第3期桑・巴尼萨德尔派特使前往叙利亚,希望叙利亚在外交上公开支持伊朗,并要求叙利亚在其东部地区进行军事演习来牵制伊拉克。

叙利亚总统哈菲兹・阿萨德担心引起国内逊尼派穆斯林的不满和阿拉伯国家的反对,拒绝了伊朗的请求,但阿萨德承诺继续向伊朗提供武器装备。

两伊战争全面爆发后,叙利亚立即向伊朗空运武器装备和药品,并向伊朗派遣了军事专家和医疗队。

叙利亚向伊朗提供的武器主要包括萨姆-7地对空导弹、萨格尔反坦克导弹和RPG-7反坦克火箭筒①。

由于伊朗军队的武器装备完全是巴列维时期由美国提供的美制装备,伊斯兰革命和伊朗学生将美国驻伊朗使馆人员扣为人质,导致伊朗与美国及西方国家关系恶化,伊朗无法从美国及西方国家获得武器零部件。

为了解决伊朗对美制武器及零部件的燃眉之急,叙利亚尽力在欧洲市场为伊朗寻求美制武器装备。

1982年3月12日,为进一步加强两国关系,叙利亚副总理兼外长哈达姆率48人代表团访问德黑兰,双方鉴订了许多重要协议,其中包括秘密的伊朗用石油换取叙利亚武器的“石油换武器协议”②。

据报道称,1982年8月初,几艘满载130毫米榴弹炮、ZS U-23防空大炮、坦克等重型武器的船只离开叙利亚的塔尔图斯和拉塔基亚港口驶往伊朗。

叙利亚向伊朗提供的大量武器装备,为伊朗1982年春发动一系列反攻创造了条件,最终导致伊拉克军队被驱逐出伊朗领土③。

叙利亚在向伊朗转运武器方面扮演了至关重要的角色。

1980年,两伊战争迫在眉睫,伊朗不得不改变过去的外交政策。

当叙利亚总统阿萨德前往苏联签订《苏叙友好合作条约》时,伊朗总统巴尼萨德尔委托阿萨达,就苏联停止援助伊拉克,要求苏联向伊朗提供地对地战术导弹;要求苏联同意越南向伊朗出售越南战争中缴获的美制武器和零部件;要求恢复1976年《伊(朗)苏贸易协定》,用伊朗石油换取苏联武器④等问题与苏联商谈,并取得了一定成果。

两伊战争爆发后的第三天,阿萨德飞往莫斯科,与苏联领导人紧急会谈,双方发表联合公报支持伊朗,称“伊朗有独立决定自己命运和不受任何外部干预的不可剥夺的权力”⑤。

其实阿萨德莫斯科之行更为重要的目的,是与苏联领导人讨论决定把苏联武器直接或间接经叙利亚、利比亚等国转运伊朗的事宜。

其后,伊朗运输机不断从大马士革和的黎波里运回武器弹药,有时还将伊朗伤员运送大马士革接受治疗⑥。

1981年5月,阿尔及利亚决定援助伊朗,也将武器海运到叙利亚的塔尔图斯港,在那儿,货物未曾开封便被空运伊朗⑦。

两伊战争初期,伊朗通过叙利亚从苏联东欧购买了大量武器装备。

叙利亚向伊朗提供苏式武器并为伊朗与北朝鲜之间的石油换武器交易充当中介⑧。

第二,向伊朗提供重要军事情报。

重要的军事情报常常决定着一次战役的胜负。

叙利亚除向伊朗提供武器装备等战略物资外,还积极通过其驻德黑兰大使易卜拉欣・尤尼斯,及时向伊朗传递有关伊拉克军事部署和作战计划等有价值的情报。

1981年秋,叙利亚把所拍摄到的关于伊拉克在阿巴27①②③④⑤⑥⑦⑧居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》(Jubin M1Goodarzi,Syria and Iran:A D iplo m atic A lliance and Po w er Politics in the M iddle East),特瑞斯学术研究出版公司2006年版,第33页。

马绍尔・克里斯顿:《叙利亚和伊朗:一对战略同盟,1979—1991》(Marschall Christen,“Syria2Iran:A Strategic A lliance,1979-1991”),《东方》(O rient)1992年第33卷第2期,第443—444页。

居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》,第55页。

《两伊战争》,htt p://www1cg w1cn/js pd/C_js pd_sjzsx_wgzs_dd_shijiezhanshi_inf o_2701H t m l,2008-08-08。

《华盛顿邮报》(W ashingt on Post)1980年10月11日。

居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》,第36页。

居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》,第35—36页。

戴维・蒙拉西利:《伊朗革命与穆斯林世界》(David Menashri,The Iranian Revolution and the M usli m W orld),博尔德威斯特出版社1990年版,第174页。

叙利亚与两伊战争丹的军事部署情况提供给伊朗,还向伊朗提供了5架法国制造的CT-20型无人驾驶侦察机,这些都极大地提高了伊朗的作战能力①。

伊朗军队突破了伊拉克军队对阿巴丹的包围,迫使伊拉克军队撤至卡伦河西岸。

伊朗的此次胜利与叙利亚的情报支持密不可分。

1983年初,叙利亚向伊朗最高防务委员会派驻军事顾问,以便及时向伊朗提供有关伊拉克的战略、战术、计划、训练和苏联武器的使用等方面的建议和情报②。

第三,陈兵叙伊(拉克)边境牵制伊拉克。

1982年4月8日,在伊朗的要求下,叙利亚封锁了叙伊(拉克)边界,并在叙伊(拉克)边境地区进行军事集结。

与此同时,叙利亚战机还不断侵犯伊拉克领空。

7月13日,伊朗向伊拉克南部巴士拉地区发动代号为“斋月行动”的攻势,叙利亚也给予了积极配合。

据伊拉克报道称,当时叙利亚与伊拉克地面部队在两国边界地区发生了一些小规模冲突,伊拉克政府强调,叙利亚战机在叙伊(拉克)边界上空活动③。

叙利亚的军事行动,不仅迫使伊拉克不得不向叙伊(拉克)边界增兵,分散了伊拉克的兵力,而且给伊拉克造成可能与伊朗和叙利亚两线作战的心理压力,从而有效地配合了伊朗从1982年初开始的收复失地的大反攻。

第四,协助伊朗袭击伊拉克。

两伊战争初期,伊拉克军队装备优良,空中优势明显,攻势凌厉,伊朗军队节节败退。

伊拉克在战场上的巨大胜利也引起叙利亚的极度不安,担心伊拉克的胜利必将威胁到叙利亚的国家安全以及叙利亚复兴党的地位。

1981年春,叙利亚决定从军事上协助伊朗袭击伊拉克的最主要的战略轰炸机基地———瓦利德空军基地,削弱伊拉克的空中优势。

但瓦利德空军基地位于伊拉克的最西端,超出了伊朗空军的有效作战范围。

为了确保伊朗战机成功奔袭瓦利德,叙利亚不但允许伊朗战机飞越叙利亚领空,而且为往返的伊朗轰炸机加油,还把被伊拉克防空炮火击坏而迫降于叙利亚的伊朗机组人员安全送回国④。

显而易见,伊朗的这次远程轰炸如果没有叙利亚的协助,是根本不可能完成的。

这次袭击使阿拉伯世界和西方媒体普遍认为,叙利亚与伊朗达成了空中打击伊拉克的秘密条约。

1981年4月,当阿拉伯世界指责叙利亚给进攻瓦利德的伊朗空军提供中途补给时,叙利亚予以否认⑤。

(二)政治外交上支持伊朗反对伊拉克第一,在阿盟会议上坚定支持伊朗。

阿盟自1945年成立后,一直是中东地区最有影响的阿拉伯组织。

两伊战争爆发后,阿盟绝大多数成员国都站在伊拉克一边,反对伊朗,仅有叙利亚、利比亚等少数几个国家支持伊朗,而叙利亚是伊朗最坚定和最有力的支持者。

叙利亚联合利比亚等国家抵制1980年11月召开的阿盟安曼首脑会议,而且叙利亚在每次阿盟会议上都极力为伊朗辩护。

1987年7月“麦加事件”后,阿拉伯国家与伊朗矛盾激化,为防止阿盟突尼斯会议通过对伊朗更为不利的决议,叙利亚总统阿萨德在会前就发出警告:“对伊朗使用权力或压力是不可能有任何结果的,相反,与伊朗进行友好对话很可能达到目的。

”认为“与伊朗断绝关系不符合阿拉伯国家的利益”⑥。

阿萨德37①②③④⑤⑥居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》,第49页。

居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》,第85页。

居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》,第69页。

居宾・M1古达尔兹:《叙利亚和伊朗:中东地区的一支政治力量和外交盟友》,第45—46页。

S1塔哈尔-哈里、S1雅乌比编:《两伊战争:新武器,旧冲突》(S1Taher2Kheli and S1Ayubi(eds1),The Iran2Iraq W ar:N e w W eapons,O ld Conflicts),普雷格出版社1983年版,第43页。

《国际先驱论坛报》(I nternati onal Herald Tribune)1987年9月21日。

世 界 历 史2009年第3期重申:“叙利亚不会改变对伊朗的支持,叙利亚的外交政策对于防止战争扩大发挥了重要作用。