国际化大都市建设中西安文化产业发展方式研究

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:4

文化产业新典范[摘要]近几年文化产业发展欣欣向荣,各种产业业态百花齐放。

西安也响应国家号召,在文化产业方面开辟新的天地。

西安作为一个历史名城,拥有得天独厚的历史人文资源,为了展示西安的历史文化,曲江新区应运而生。

本文首先对曲江新区做出介绍,从曲江新区的初步成功中总结可以推广的经验,最后对曲江新区的未来发展给出建议。

[关键词]文化产业新业态曲江新区[中图分类号]g124 [文献标识码]a [文章编号]1009-5349(2012)11-0008-02随着改革开放的不断深入,我国社会主义各项事业蓬勃发展,作为国民精神的支撑物,文化产业也在迅猛发展。

联合国教科文组织关于文化产业的定义如下:文化产业就是按照工业标准,生产、再生产、储存以及分配文化产品和服务的一系列活动。

从文化产品的工业标准化生产、流通、分配、消费的角度进行界定。

我国将文化产业界定为:“从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业。

文化产业是与文化事业相对应的概念,两者都是社会主义文化建设的重要组成部分。

文化产业是社会生产力发展的必然产物,是随着中国社会主义市场经济的逐步完善和现代生产方式的不断进步而发展起来的新兴产业。

”不管是何种界定,其本质都是提供文化产品供广大群众消费。

因此可以认为广大人民群众消费的文化产品都是文化产业的一部分。

文化不仅是经济的重要组成部分,是推动经济发展的重要杠杆,同时也代表着一个国家和民族的文明程度、发展水平。

在全球化的今天,强大的文化就是强大的国际影响力,因此文化体现着国家的“软实力”,反映其国际竞争力。

我国要想在世界民族之林中实现中华民族的伟大复兴,首先要做到文化的复兴。

近年来国家大力发展文化产业,在全国多处建立文化产业园区示范基地。

同时,文化产业突破传统的简单模式,向着多元化、集群化发展。

文化产业被喻为21世纪的朝阳产业。

是当今时代最有发展潜力的产业。

随着人们生活水平的提高,开始对精神生活需求越来越多,如何把握这一发展方向,是每个力求发展的城市必须考虑的问题。

文化名人与西安城市文化发展初探以当代三位西安作家为中心刘 宁 李继凯内容提要 文化名人与名城西安结下了不解之缘,二者的文化互动产生了相得益彰的文化效应。

从柳青到陈忠实、贾平凹,他们在深受西安文化生态浸润和影响的同时,通过杰出的文化创造以及名人效应对西安城市文化的发展也都做出了自己的重要贡献。

他们或以自我的人格魅力灌注西安城市主体精神;或以文学作品激活城市人生,形成城市发展新观念;或以深邃的文化思想丰富城市文化内涵。

由此彰显了文人荟萃的文化优势,并发挥了他们作为西安 文化名片 的重要作用。

关键词 西安城市 西安作家 文化产业 城市文化 西安学中图分类号 I206 7 文献标识码 A 文章编号 0447-662X(2009)06-0088-05每一座城有每一座城的特色;每一座城有每一座城的记忆,从历史文化角度审视,在中国可以和北京相媲美甚或更值得追忆的名城古都也许只有西安。

北京自有其雍容、典雅、恢宏的气度,而西安作为中华文明的重要发祥地之一则以其厚重、苍劲、周正而著名。

如今,西安这一古今交融的国际大都市以其独特魅力吸引着远方宾朋,以周、秦、汉、唐雄风凝固成为一座名播全球的文化历史古城。

然而,讲述任何一座城市都不可能离开城里的人。

城是人的居所,人是城的主体,人与城特别是与 母城 的关系是历来研究者最为关注的问题。

因此,以此视角观照,从古至今有许多文人都和西安这座城结下了不解之缘,西安使他们获得了创作的源泉和灵感,化为他们舞文弄墨的宏伟舞台,同时西安也因他们以及他们的作品而鲜活灵动、魅力四射、丰富多彩、名播遐迩。

当然,要研究文学与西安城市发展之间的联系会有不尽的话语,仅就汉唐诗文而言就会让人如数家珍。

然而,历史已经离我们远去,追忆古时辉煌必然不可少,但是彰显现代文明也不可忽视。

因此,在我们的研究中有意使用 西安 这个地理概念,而回避 长安 这一称谓,显然着意倾向于当下西安的研究,这也是所谓 长安学 与 西安学 的不同。

打造国际化大都市的发展战略随着全球化的不断推进,越来越多的城市开始积极寻求国际化的发展战略,以提升城市的全球竞争力。

打造国际化大都市的发展战略成为各地政府关注和努力的重点。

本文将分析国际化大都市的概念和发展意义,提出实施国际化发展战略的重要性,并探讨如何打造国际化大都市的具体发展战略。

一、国际化大都市的概念和发展意义1. 国际化大都市的概念国际化大都市是指具备国际交流、合作和竞争能力的城市。

它不仅是一个经济中心,还是国际文化、科技、教育和创新的重要枢纽。

国际化大都市的发展不仅仅是单纯的经济增长,更是城市软实力的提升和国家形象的展示。

2. 国际化大都市的发展意义打造国际化大都市具有多重意义。

首先,它能吸引外商直接投资,促进城市经济的快速增长。

其次,国际化大都市能够提供更多的就业机会,吸引海内外人才集聚,推动城市人力资本的增值。

此外,国际化大都市还能带动周边地区的经济发展,形成经济集聚效应。

最重要的是,国际化大都市的形象提升能够为城市及国家争取更多的政治、经济和文化交往机会,提高城市国际竞争力。

二、实施国际化发展战略的重要性1. 增强城市的国际竞争力国际化发展战略能够有效提升城市的国际竞争力。

通过引进国际知名企业和高端产业,加强科技创新和优质教育资源的引进,提高城市的科技研发能力和人才培养水平,从而促进城市创新发展和产业升级。

2. 促进城市的经济发展实施国际化发展战略能够吸引更多的外商直接投资和国外优质企业进驻,推动城市产业结构升级和经济转型。

此外,国际化大都市的形象能够吸引更多的国内外游客,促进旅游消费和文化创意产业的发展。

3. 提高城市的文化软实力国际化大都市注重文化交流与对外传播,能够打造出世界级的文化品牌,提高城市的文化软实力。

通过举办国际文化交流活动和艺术节,扩大城市的文化影响力,吸引外籍人士来访,并促进当地文化产业的繁荣。

三、打造国际化大都市的具体发展战略1. 提升城市的基础设施建设水平国际化大都市的基础设施建设是实施国际化发展战略的基础。

工作心得:某市文化产业的发展路径研究作为现代社会的高端产业形态,文化产业是经济社会发展与消费结构升级相互作用的结果,它不仅是发达经济体转型升级的主导方向,也是促进后发地区转型发展的重要推手。

X作为传统资源型城市,其发展已进入一个历史新“拐点”,创新文化产业发展的路径,解放和发展文化生产力,提升文化产业竞争力,是X新常态下实现新发展、建设国际化沿海城市的重要途径。

1X市文化产业发展现状及特点X地处环渤海湾中心地带,自然资源丰富,文化底蕴深厚,且位于京、津等大城市半小时经济圈内,文化产业发展前景广阔。

近年来,X市把发展文化产业作为推动资源型城市转型、转变经济发展方式的切入点,抢抓京津冀协同发展重大机遇,依托丰富的工业文化、历史文化、地域文化等文化资源,以重点产业、重点园区、重大项目建设为抓手,不断促进文化产业加快发展,文化产业呈现又好又快发展的良好态势。

2016年,全市文化产业增加值预计实现约125亿元,占GDP比重约2%。

1.1文化产业发展的总体框架基本确立一是组建了领导机构。

2007年成立了X市文化体制改革和文化产业发展领导小组,并增设专门编制成立文产办。

2011年又成立了市长任组长的“文化立市”领导小组和文化改革发展领导小组。

二是完善了政策。

先后印发了《中共X市委办公厅X市人民政府办公厅关于贯彻落实省委宣传部等14部门<关于进一步推进全省文化产业发展的意见>的通知》、《X市文化产业发展“十三五”规划》等一系列文件,为文化产业和文化企业加快发展提供了政策保障。

三是加大了扶持和考核力度。

完善了土地、金融、税收、人才等相关优惠和扶持政策。

从2011年开始,将文化产业发展情况列入对各县(市)区领导班子年度考核,实行文化建设指标与经济建设指标同步考核。

1.2矿企转型发展,文化产业发展迅猛X因煤而建,因钢而兴,是中国近代工业的摇篮。

随着X推进资源型城市转型力度的不断加大,一大批从事矿业、钢铁、焦化等行业的矿企积极拓展发展新空间,打造竞争新优势,纷纷转型进入文化产业领域,涉及文化旅游、影视剧拍摄、精品图书出版、综艺节目演出、文化基础设施建设等多个领域。

西安“幸福林带”商业文化区开发模式研究西北大学硕士学位论文西安“幸福林带”商业文化区开发模式研究姓名:张天琦申请学位级别:硕士专业:工商管理指导教师:张红芳 20091211题目:西安“幸福林带”商业文化区开发模式研究专业:工商管理学员姓名:张天琦学员签名:移码学员签名:编≯√勺剧碱氰维彳澎导师姓名:张红芳(,7刀Z彦rX。

●?J于两要本文运用项目管理和投融资管理等现代理论和最新观点,采用宏观与微观、理论与实际相结合的分析方法,对幸福林带商业文化区的开发模式进行了系统分析。

文章从阐述相关理论入手,运用SWOT分析法对幸福林带开发的现状进行了分析,指出了幸福林带项目面临的优劣势,明确了林带开发中存在的机遇及威胁,找出了林带发展过程中面临的主要问题;在此基础上,论文提出了幸福林带开发方案设计的基本原则,运用相关理论有针对性的提出了幸福林带的管理运营模式应是结合商业园区管理和商业地产商模式混合运用的商业地产运营模式,并分析了该模式的可行性和合理性,另外对经营机构的产权治理结构进行了分析;进一步文章给出了幸福林带开发的融资模式…即PPP融资模式,分析了在该模式下幸福林带项目具体的操作方案,明确了融资风险的识别与规避等问题;最后本文结合项目实际情况,提出了方案实施可能遇到的问题和对策。

本文从解决实际问题入手,对幸福林带的开发模式进行了系统设计,促进了资源的优化配置,提高了使用效率。

此项目是实践科学发展观、提高区域经济发展水平的一次有益尝试,对相关产业也具有一定的指导与借鉴作用。

【关键词】幸福林带商业地产项目管理PPP模式【研究类型】应用研究Title:TheResearchontheDevelopmentModelof‘‘XingFuGreenBelt’’CommercialandCultureDistrictSpecialty:BusinessAdministrationName:ZhangTianqiTutor:ZhangHongfangAbstractWiththelatestviewandmodemtheoryofprogrammemanagementandinvestingandfinancing,thispaperdoesasystematicanalysisofthedevelopmentofGreenBeltinapraticalandtheoretical,microandma.croway.ThesituationshavebeenanalizedbymeansofSWOTtomaketheadvantagesanddisadvantages,aswellastheopportunitiesandthethreats‘facedbytheprogrammeclear.Onbasisofthesethebasicprinciplesofdesigningareforwardedandthecommercialrealestatemanagementmodelwhichcombinescommercialdistrictmanagementwithcommercialrealestatemodelshouldbeadopted.Also.the‘themodelofpropertyrightsgoverningstructureisgiven.Themodelofconstructionandfinancing-PPPfinancingmodelissetupandtheconcreteoperatingplansaremadewiththeproblemsoftheidentificationandavoidanceoftherisks.Intheendaccordingthefacts,thesafeguardsaleoutlined.ThispapercarriesoutasystematicplanningofthedevelopmentmodeloftheGreenBelttosolveapraticalproblemimprovingtheplacementoftheresourcesandadvancingtheefficiency.Thisprogrammeisanactbasedonscientificdevelopmentviewandatrytoimprovethedistricteconomy,andaswellitishelpfultotherelatingindustries.〔KeyWords〕XingFuGreenBeltcommercialrealestateprogrammemanagementPPPmodel〔ResearchType〕AppliedResearchT西北大学学位论文知识产权声明书本人完全了解学校有关保护知识产权的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属于西北大学。

探究西安曲江模式我的家乡是陕西西安,一个十三朝古都,以它的悠久历史而闻名,有着无数珍贵的遗址和文物,这些既是令我们西安人骄傲的独一无二的宝贵财富,但在城市发展建设中,也成为了我们的障碍和绊脚石。

如何破解这个城市现代化和大遗址保护和谐发展的世界性难题,打破“守着金筷子银碗讨饭吃”的困境?最近几年,西安的文化产业强势崛起,这其中,孕育出一种新的城市发展模式——曲江模式,为我们提供了一个堪称城市管理创新典范的成功范例,一条在历史文化遗产丰富而经济欠发达地区实现城市发展与文化产业突破的新路径。

在此,我就想对曲江模式做一探究。

首先,我对曲江的区位做一说明。

曲江,位于西安城区东南部,古为唐代著名的曲江皇家园林所在地。

然而十几年前,曲江能拿的出手的仅有一个孤零零矗立在那里的大雁塔还算有名,基本属于城郊地区。

而如果你现在去看,曲江新区已成为我国的文化产业国家级示范区,5A级景区和生态区,境内有曲江池,大雁塔及大唐芙蓉园等风景名胜古迹,还有大唐不夜城,大唐通易坊等商业区,曲江会展中心等大型会展区,以及西安美术馆、西安音乐厅等文化区,曲江新区已然成为西安城南新的地标。

那么,何为曲江模式?一、从整体上看,就是以文化遗产为内容,进行文化旅游项目开发,走“文化+旅游+城市”的发展模式。

通过再现盛唐雄风,由政府斥资打造出大唐芙蓉园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、大雁塔文化休闲景区、唐大慈恩寺遗址公园等大型和超大型旅游文化景区,将旅游与文化深度融合,用文化拉动旅游,用旅游传播文化。

即“文化旅游化”:把无形资源有形化,有形资源产品化,把文化这个激活剂融到了整个城市的发展之中,把文化当成现代城市发展的突破点,把文化作为城市的核心竞争力来培育,创造出了以文化产业为核心的和谐城市发展模式——曲江模式。

在文化、旅游和城市三驾马车的共同拉动下,曲江新区的区域经济实力明显增强。

2010年,固定资产投资完成251.13亿元,同比增长38.2%;财政一般预算收入完成7.12亿元,同比增长70%;实际利用外资1.72亿美元,同比增长36.5%;实际引进内资104.55亿元,同比增长29.9%。

西安地区周秦汉唐文化规划与运用研究摘要:文化规划对于城市的建设与发展具有非常重要的意义。

如何使周秦汉唐文化资源更好地开发与利用,对于西安的城市规划与经济发展至关重要。

西安地区周秦汉唐文化规划与运用的策略:突出历史文化主题,确立整体的城市文化发展空间格局;既要继承历史传统,又要谋求文化创新;应该具有开放性,建立城市文化空间网络;挖掘文化内涵,进行全方位深度开发,提升城市软实力;借鉴儒家思想中的美学观念,讲究山水意境,注重生态文化,强化西安国际化大都市。

关键词:西安;周秦汉唐;文化规划;文化运用中图分类号:k23 文献标志码:a 文章编号:1002-2589(2012)32-0192-03一、基于建设国际化大都市背景下的西安文化规划文化是城市发展的灵魂,随着20世纪末以来文化及创意产业在全球范围内的持续发展,以文化为中心的城市发展策略开始在全球范围内受到越来越多的重视。

由于文化对于城市发展具有巨大的潜力,因此制定城市的文化规划与发展战略,加大政府对于文化建设的投资,彰显城市的文化特色,提高城市的竞争力,对于城市的发展非常必要。

全球范围内,文化正成为城市发展的一个核心议题,文化在城市规划与建设中也发挥着越来越重要的作用。

事实上,城市的文化繁荣总是和经济昌盛联系在一起,例如14世纪的佛罗伦萨、16世纪的伦敦、18~19世纪的维也纳、19世纪末的巴黎等,它们的辉煌文化无一不是经济繁荣发展的产物。

在过去的30年中,中国城市保持了经济的高速增长。

随着人均gdp越过3 000美元,居民文化消费需求呈现快速拉长,政府财力持续增加以及文化经济在城市经济结构中所占比重日益上升,文化设施大量兴建,中国城市正在进入文化建设的高潮期,文化对于城市发展的重要意义已经逐渐得到各方面的重视,从中央政府到地方政府一系列文化政策的出台和快速增加的文化事业规划、文化产业规划、综合性的文化发展规划,以及近几年来大量涌现的文化创意产业发展规划都表明文化建设已经成为中国城市发展中的一个重要领域。

摘要:历史文化街区承载着一个民族、一个城市的精神内涵和深厚底蕴,是无比珍贵的历史文化遗产。

随着城市化的推进及地方政府对城市文化品牌建设的日趋重视,对承载着城市历史记忆及文化基因的历史文化街区的改造与开发也日渐火热。

本文以上海静安陕西北路中国历史文化名街为例,探讨在城区发展过程中,如何通过引进合宜的产业来保持历史街区的活力、如何通过历史保护建筑的魅力来反哺城市的发展,使得历史文化街区改造开放与产业协调发展。

关键词:历史文化;街区改造;产业发展一、历史文化街区改造开发政策背景2017年,上海市政府接连发布《关于深化城市有机更新促进历史风貌保护工作的若干意见》和《关于坚持留改拆并举深化城市有机更新进一步改善市民群众居住条件的若干意见》,提出对有价值的老房子从“拆改留并举,以拆为主”转向“留改拆并举,以保留保护为主”的原则,自此从政府层面,以政策规范的形式,明确了历史建筑保护性改造开发的基调。

二、契合区域发展需求的产业导入是历史文化街区改造开发成功关键对标伦敦、首尔、大阪、澳门等国际大都市对历史保护建筑的城市更新案例和经验来看,政府、土地业主及设计师共同参与研讨和方案制定,在对城市历史文化和地段文脉深层次的挖掘的基础上,提升建筑的历史价值并赋予新内涵,使得建筑的更新保护与产业集聚、商业复兴以及百姓美好生活有机结合。

如伦敦牛津街建于1966 年的二级保护建筑“中心塔”,改造时注重地理位置并将其优越性放大,注重设计,外观上不做过多改变与破坏,将历史传承与当代设计相结合,建设成为伦敦西区“国宝级”豪宅;如首尔“江南清潭洞--狎鸥亭的韩流明星街”,总长1.08公里的街区形成了韩流明星衍生产品、玩具、服装、饰品、纪念品的设计师产品的著名商业街区;如大阪Grant front 商业体内形成了研发机构、设计师的最新设计产品和设计品牌的商业推广和销售平台,成为整个购物中心的主力店;如澳门的疯堂斜巷改造成为澳门文创集中地。

国内外文化产业发展路径探讨与分析【摘要】本文主要探讨了国内外文化产业的发展路径与现状。

首先阐述了文化产业的概念和发展现状,然后分析了国内外文化产业各自的发展路径和特点。

通过比较分析国内外文化产业的优劣势,揭示了两者之间的差距与互补性。

探讨了文化产业发展的趋势与挑战,提出了未来发展的启示和建议。

通过本文的研究,有助于更好地了解国内外文化产业发展的现状与趋势,为未来的发展提供参考和启示。

【关键词】文化产业,国内外,发展路径,探讨,分析,概念,现状,比较,趋势,挑战,启示,建议1. 引言1.1 国内外文化产业发展路径探讨与分析在国内,文化产业发展受到政府的大力支持和推动,相应政策也在逐步完善。

各地文化创意园区的建设和文化产业基地的发展不断壮大,文化产业在国民经济中的比重逐步增加。

文化消费需求的持续增加也为文化产业提供了广阔的市场空间。

在国外,发达国家的文化产业已经形成了相对成熟的体系,包括影视、音乐、游戏等多个细分领域。

这些国家在文化产业领域的技术实力和市场竞争力都较为强大,成为了全球文化产业的引领者。

从国内外文化产业的发展路径探讨与分析来看,国内文化产业在加强自身建设的同时也需要学习借鉴国外经验,加速产业升级和转型。

国外文化产业则应更加注重创新和开放,拓展国际市场份额,实现可持续发展。

本文将从以上几个方面展开详细分析,探讨国内外文化产业发展的现状、问题和未来发展趋势,为我国文化产业的长远发展提供一定的参考和启示。

2. 正文2.1 文化产业的概念和发展现状文化产业是指以文化产品和服务为核心,通过创意、设计、制作、传播、营销等环节,实现文化价值和经济价值相结合的产业形态。

随着社会经济的不断发展和人民生活水平的提升,文化产业日益成为国家经济发展的重要支柱产业。

发展现状方面,国内文化产业在近年来取得了长足的发展。

政府支持政策不断出台,文化产业的投资和规模不断扩大。

各类文化企业纷纷涌现,文化产品和服务多样化,市场需求不断增加。

浅谈西安历史文化与经济发展“八川分流绕长安,秦中自古帝王洲”。

西安古称“长安”、“京兆”,是中华民族的重要发祥地和文化发源地之一,是举世闻名的世界四大古都之一,居中国古都之首,是中国历史上建都时间最长、建都最多、影响力最大的都城。

而当今西安为副省级城市,陕西省省会,中国七大区域中心城市之一,亚洲知识技术创新中心,新欧亚大陆中国段和黄河流域最大的中心城市,中国大飞机的制造基地,中国中西部地区最大最重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地。

2009年国家颁布的《关中-天水经济区发展规划》中西安被列为继北京和上海之后,中国第三“国际化大都市”。

西安历史文化西安市位于中国大陆腹地黄河流域中部的关中盆地,面积9983平方公里。

人们常说:二十年中国看深圳,一百年中国看上海,一千年中国看北京,而五千年中国则看西安。

在远古时代,“蓝田猿人”就在这里繁衍生息;新石器“半坡先民”在此建立部落,公元前十一世纪,周文王在沣河两岸建立丰镐二京,从此揭开了西安千年帝都的辉煌史,有着3100多年的建城史和1200多年的建都史,先后有周、秦、汉、唐等13个王朝在这里建都。

西安南屏地势磅礴的秦岭,东近险拔峻秀的华山,西临冬夏积雪的太白,北连逶迤延绵的北山。

四山亭亭,沃壤广野居中,宜林宜枚,宜粮宜棉,宜瓜宜果,有高山避暑,有风光览胜,故古有“膏腴天府”、“陆海丰饶”之称。

西安有被称为“世界第八大奇迹”的秦兵马俑遗址、古代城阙遗址、70多座帝王陵墓、众多名寺古塔、先民遗迹等优秀文化艺术遗产,随着对外开放政策的贯彻,近几年西安已成为世界旅游热点城市之一,因有“东方旅游胜地”之称。

西安以电力机械、飞机制造、纺织、电子工业为主,文化教育发达,其各个大组团分别有“电工城”(西郊)、“飞机城”(阎良)、“纺织城”(东郊)、“文化城”(南郊)之称。

西安也曾经是中国政治、经济文化中心和最早对外开放的城市,著名的丝绸之路以西安为起点;“世界八大奇迹”之一的秦始皇陵兵马俑则展示了这座城市雄浑、厚重的历史文化底蕴。

西安市公共文化服务体系建设研究【摘要】文章概述了西安市推进公共文化服务体系的机遇与挑战,阐述了西安市公共文化服务体系建设取得的成就;分析了西安市公共文化服务体系建设存在的问题,有针对性提出推进西安市公共文化服务体系建设的建议:扩大财政投入,整合市场力量;丰富服务供给方式,完善服务基础设施;培养专业文化工作人员。

【关键词】文化;公共文化服务体系;财政投入文化是一个国家的灵魂和根基,蕴含着一个国家长期发展的潜藏能量。

马克思主义理论中的社会发展规律指出:人类社会,不论何种形态,经济是基础,政治是经济的集中反映,文化则从观念形态上表现经济和政治。

1948年的《世界人权宣言》第二十七条申明:“人人有权自由参加社会的文化生活,享受艺术,并分享科学进步及其产生的福利。

”[1]文化权利的公平性表明公民有平等享受各种文化资源以及成果的权利,这与公民的经济权利、政治权利同等重要。

伴随着上个世纪七十年代末开始的改革开放,中国的经济快速发展。

三十多年来,在我国经济飞速增长的同时,文化并没有随着经济同步发展。

在全球化为世界主导的今天,我国的核心价值观、民族凝聚力、传统文化精髓都受到了前所未有的挑战。

面对此种情况,如何提升国民文化素质、保持民族凝聚实力、推动社会和谐进步,成为我国构建和谐社会、建成小康社会的关键要素。

2002 年,党的十六大首次将文化事业和文化产业作为两个并列的概念提出,是我国发展观念转变的重要标志,文化成为全面建设小康社会过程中政治、经济、文化、社会“四位一体”中的重要组成部分。

2012年11月胡锦涛总书记在党的十八大报告中提出的:“全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设新高潮,提高国家文化软实力,发挥文化引领风尚。

”[2]把我国公共文化事业的发展提升到了一个新的高度。

一、西安市推进公共文化服务体系的机遇与挑战1、西安市面临战略发展新使命西安作为长达1300年的中国政治、经济、文化中心,拥有深厚文化底蕴的西安,集历史、民俗、宗教等多种文化资源于一身,是中国著名的历史文化名城。

西安曲江新区文化产业发展纲要第一章总则第一条曲江文化产业的定位及其发展领域(一)曲江文化产业是指曲江新区内外,由区内机构、企业投资创办和区外机构、企业在区内创办的,以文化产品设计、生产、营销为主要业务,并具有一定经济规模的产业链条和产业体系。

(二)曲江文化产业是本区域及其辐射区域的主导产业,并肩负示范全国、统领当地文化产业发展的责任。

(三)曲江文化产业重点发展文化产业十大领域中的四大领域,即在新闻、出版、广电(广播、电影、电视)、艺术、网络、休闲、广告、会展、艺术品拍卖、文化用品生产营销等十大领域中,结合曲江自身产业基础和区域特点,以文化旅游业、影视演艺业、会展创意业、传媒出版业为四个核心领域。

此外,兼及广播电视、网络、体育、广告、科教、文化艺术品、酒店、餐饮等产业门类,形成适合自身特点、独具区域特色的文化产业体系。

(四)曲江文化产业充分依托现有城市产业基础,并与其错位发展、互补发展、互动发展。

如:动漫产业将依托西安高新区的软件产业园,印包产业将依托西安经济开发区的印包产业园。

第二条曲江文化产业发展的指导思想(一)以科学发展观为统领,坚持科学发展、和谐发展、可持续发展。

按照社会主义市场经济规律和文化产业发展规律及社会效益和经济效益相统一的原则,促进文化产业的健康发展。

(二)充分发挥国家级文化产业示范区的辐射带动和产业集聚作用,打造人文、活力、和谐西安的示范新区,率先实现“文化强”,努力为陕西省、西安市文化产业发展与文化事业振兴拓出新路径,做出新贡献。

(三)以资源为依托,以市场为导向,以资本为纽带,坚持体制创新、机制创新和产品创新,进一步解放和发展文化生产力,增强曲江文化产业的市场竞争力。

(四)坚持国际化路线,文化产品开发和品牌营销坚持国际国内市场并重,注重吸收国内外优秀文化产业发展经验。

(五)以重大项目带动和大型文化企业、文化产业园区为支撑,推动文化产业的跨越式发展。

第三条曲江文化产业发展纲要的编制依据本纲要编制依据:《国家“十一五”文化发展规划纲要》《陕西省文化产业发展纲要》(2005年)《西安市加快发展文化产业实施方案》(2006年)《西安市文化体制改革试点工作实施方案》《曲江新区“十一五”经济社会发展规划》编制本纲要。

中国西部文化产业博览会创新发展路径研究吴 锋 宋帅华摘要:中国西部文化产业博览会(西部文博会)是国家级文化产业类品牌展会,创办16年来虽取得了一定的成绩,但仍存在会展形式单一,参展内容急需拓展,展会的专业化水准、科技含量不高,国际影响力偏弱等问题。

西部文博会作为国家级文化产业类展会,在战略定位上应立足西部、面向全国、走向世界,战略思维上应深度挖掘自身优势,结合会展业前沿发展新知,创新发展战略思路。

西部文博会创新发展要逐步提高展会专业化水平,推动展会国际化发展,壮大展会自主品牌,加大展会文创内容占地,强化“会展+”融合特色,建设展会大数据平台,促进文化与科技的融合。

关键词:西部文博会;创新发展;战略定位及思路;战略举措中图分类号:G124 文献标识码:A 文章编号:2095-6916(2020)23-0008-04随着经济全球化水平的逐步提升和国家间合作的不断加深,博览会逐渐成为城市新名片、城市经济助推器的代名词。

博览会在经济社会发展中具有平台搭桥效应、磁场聚集效应、产业关联效应、引擎发动效应,能产生较好的直接经济效益和长远社会效益[1]。

文化产业博览会属于博览会的一种,是致力于发展文化产业的展会。

其办会目标必须符合文化产业发展的大方向,要与文化产业的特征和现今发展水平相适应[2],旨在通过文化企业、文化产品及其附属品展示文化产业领域的发展现状、发展方向并培育壮大文化企业,开发未知文化市场,为文化产业的发展提供行业前沿新知、创新发展思路,促进文化产业升级发展。

我国首个国家级文化产业博览会是中国(深圳)国际文化产业博览交易会,自2004年创办以来,已有16年的历史。

发展至今,我国已有5大典型代表性的国家级文化产业博览会,分别是东南部的中国(深圳)文化产业博览交易会、西北部的中国西部文化产业博览会(西安)、东北部的中国东北(沈阳)文化产业博览会、华北地区的中国北京国际文化创意产业博览会、华东地区的中国义乌文化产品交易博览会。

积极推动国际集会目的地都会设置装备摆设,全面推进会展业发展

按照“围绕重点,品牌优先,分类推进,突出特色”的原则,积极推动国际集会目的地都会设置装备摆设,全面推进会展业生长。 1、生长高端国际集会财产。结合建设国际化大都市的目的,依托深厚的文化秘闻和奇特的旅游资源,大力发展专业范畴的高端集会,打造高端国际集会基地。以文化、旅游、环保、科技、能源、以及软件医药等为重点范畴,积极推进会议业与旅游业联动生长,通过体验性和参与性强、特色突出的集会旅游产物,吸引国际会媾和论坛落户西安,使西安成为“一带一路”举办国际集会的目的地都会。 2、提升规模化的自主品牌会展财产。提拔欧亚经济论坛、世界西商大会、中国通用航空大会、丝绸之路旅游展览会、西部文化产业展览会、中国西安国际高新技术成果交易会等自主品牌展会的影响力。通过进一步挖掘、培育、整合国内外资源,提拔会展范围和质量,使其尽快成长为具有国际化影响力的会展品牌。 3、发展与西安支柱财产相结合的会展财产。依托“三廊两轴两带一通道”建设和,加快形成财产联动的生长格式。依托曲江新区为引领的文化产业大走廊,打造文化、教育、民生类品牌展会;依托高新区为引领的科创大走廊,办妥环球硬科技大会,打造高新技术、先辈制造类品牌展会;依托经开区为引领的产业大走廊,以及“国际港务区+空港新城+浐灞生态区”为焦点的对外开放通道,打造新兴工业、国际交换互助类品牌展会。 4、培育具有发展潜力的特色会展财产。充分发掘西安汗青文化资源,大力发展汗青文化类特色展会、文物古迹类特色展会、宗教文化展会、民俗风情类特色展会;依托秦岭终南山天下地质公园,大力发展户外运动类特色展会;依托我市科技教诲奇迹发达的上风,举办文教科研类特色展会;依托西安高等院校、科研院所和技能人才浩繁的上风,举办大型人才交流类特色展会。

国际化大都市建设中西安文化产业发展方式研究本文从西安文化产业发展的现状出发,针对西安在国际化大都市建设过程

中文化产业发展方式存在的问题,提出几点相关建议:扩大文化产业总量;提高文化产业人才数量和质量;建立文化、经济“双通道”的投融资模式。

标签:文化产业;问题;对策

“以建设具有历史文化特色的国际化大都市为目标,以造福西安人民为根本目的,实施优势产业支撑、先进文化引领、社会管理创新、生态环境提升、民生持续改善、国际化水平大幅提高六大战略,努力开创西安改革开放和现代化建设的新局面。

”这是2012年2月刚刚闭幕的西安市第十二次代表大会为西安制定的未来五年发展目标。

在这一宏伟目标指导下,如何提升西安文化产业的主导产业地位,加快转变经济增长方式就显得尤为重要。

一、西安文化产业发展现状

1、产业规模逐年增长

根据《2009年西安市文化产业统计概览》提供的数据,全市文化产业从业人员达18.36万人,文化产业法人和产业活动单位总资产达316亿元,文化产业人均创造增加值达8.22万元,高于全社会从业人员人均创造增加值水平。

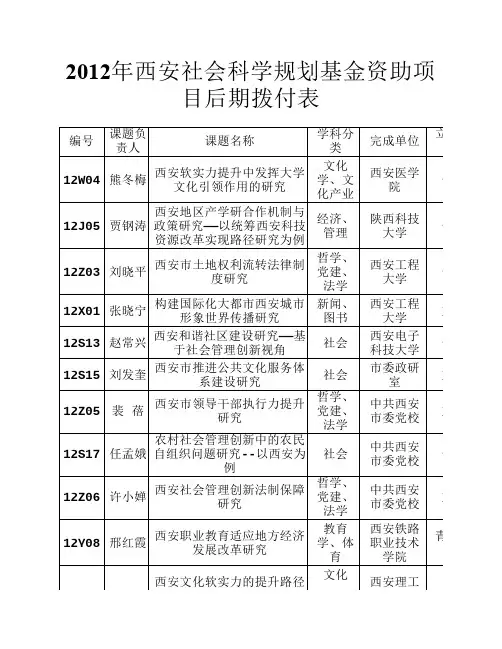

图1、图2分别代表了2002年—2010年间西安市文化产业增加值及其同期占GDP的比重。

从图1、2统计的数据看,西安市近年来的文化产业增加值和其所占GDP 比重都呈现明显增长态势。

特别是2005年以来,西安文化产业占同期GDP的比重一直保持在5%以上的增长,文化产业发展已出具规模。

2、产业政策逐步完善

自文化体制试点改革开始,西安市文化产业政策纷纷出台,有力地推动了产业的发展。

2003年6月,西安市被确定为全国文化体制改革综合试点城市。

市委、市政府提出“产业强市”的发展战略,成立了文化体制改革试点工作领导小组。

2004年,出台《2004-2010年西安市文化产业发展规划》,规划了西安市文化产业发展的基本思路、总体目标和若干对策等。

2006年出台的《西安市加快发展文化产业实施方案》成为指导全市文化产业发展的纲领性文件。

2009年初,制定的《西安市文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》和《西安市文化体制改革中支持文化企业发展的规定》,为推进经营性文化单位转企改制创造了良好条件。

2010年6月《西安市深化文化体制改革总体方案》正式出台,对全市深化文化体制改革的主要任务、政策措施、步骤时限等进行了明确的安排部署。

2011年4月《西安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出以三大核心区为主体的文化产业发展布局,为西安市未来五年文化产业的发展指明了方向。

3、文化新业态发展迅速

随着文化体制改革的不断推进,在传统文化企业重建、调整的过程中,西安市各开发区、各区县纷纷结合自身资源,初步形成了以高新区动漫产业、经开区印刷包装产业、浐灞生态区世园文化等一批文化的新业态。

这些文化新业态的稳步增长,成为西安文化产业新的增长点。

截止2009年,高新区入区文化企业累计超过2150家,其中动漫、游戏、影视制作企业140家,文化部认定的国家级动漫企业5家,重点文化产品出口企业两家;西安经开区国家级印包基地已获国家新闻出版署批准,正在如火如荼地建设之中。

该基地目前仍属全国唯一,其总投资1.8亿元的新华发行西北出版物物流配送中心,正在以图书、电子出版物、文化用品等物流服务,打造集分销、聚集、管理、培训“四位一体”的文化创业平台和具有全国影响力的出版发行聚集区;借助世园会的东风,浐灞生态区被确定为陕西省重点建设文化园区。

面向未来,浐灞生态区将以欧亚经济论坛为契机,以浐灞国家湿地公园为抓手,最终实现生态与文化的融合。

二、存在的问题

与其他两所正在建设的国际化大都市相比,西安市的文化产业发展仍处于初期阶段,其发展的现实困境依然严峻。

1、产业总量偏低

西安市的文化产业虽已取得了一定的成绩,特别是媒体传播、文化旅游、出版发行、文博会展等形式的发展较快。

但是,与国家首批建设国际化大都市的其他两座城市相比,文化产业总的产业增加值还相对较低,产业规模不大。

表1是对2010年北京、上海等地文化产业基本情况的统计。

根据表1数据可以看出,与北京、上海相比,西安市的文化产业增加值虽增速较快,但文化产业总量仍相对偏低。

2、从业人员数量、质量较低

据统计,2001年我国从事文化产业的人数为145万人,到了2008年这一数字变为1200多万人。

1998年文化产业上交税金仅为7.9亿元,2008年这一数字上升为900多亿元。

“人才”在文化产业发展中的作用不容忽视。

但是,截止2009年,西安市文化产业从业人员达18.36万人,占全市常住人口数量的0.99%。

这与全国宣传文化从业人员占全国人口的 1.1%相比,还存在数量上的差距。

究其原因主要有以下两个方面:一方面,西安现有文化产业人员的专业素养和能力不能满足文化产业迅速发展的要求,特别在网络、动漫、信息技术等需要具有文化与科技知识的高素质文化产业人才更是匮乏。

另一方面,缺少一批既懂经营管理又熟悉文化产业运作流程的复合型人才。

这与西安高等院校林立,历史文化资源丰富的地位很不相称。

因此,加快培养文化产业的领军人才,是我们必须面对的问题。

3、投融资方式较为单一

首先,财政支持的经费非常有限。

西安市政府从2006年起就设立了“西安文化产业专项资金”,2009年财政拨款达5000万元。

主要用于支持文化产业项目的前期建设。

但是,这类专项资金的规模不大,且使用范围有限,已经无法满足文化产业实际发展的资金需求。

其次,企业自身资金积累不足。

西安文化产业结构中“事转企”企业比重大。

这些企业体制老化、改革迟缓、产业意识不强,企业自身资金普遍不足。

最后,缺少多元化的商业资本投入。

由于民营文化企业的投入成本过高以及国家对外资企业投资文化产业的严格限制等原因造成了商业资本的进入壁垒。

三、启示

1、扩大文化产业总量

文化产业的总量直接影响产业发展的规模。

因此,要把西安文化产业做大做强,当务之急是扩大文化产业的总量规模。

国内外文化产业发展的成功经验证明,组建文化产业大集团、深度开发旅游资源是文化产业发展的重要途径。

通过组建文化产业大集团,推动文化产业在更大范围内实现信息、设备、资金、人才和销售网络等资源的共享,形成文化产业多样化和多元化的综合效应,提高陕西文化产业的市场占有率;通过深度开发文化旅游资源、文化旅游产品,打造文化产业核心竞争力。

2、提高文化产业人才数量和质量

面对现今文化产业人才奇缺的局面,西安应尽快摸清全市文化产业人才的需求情况,积极探索和健全文化产业人才评价体系和激励机制。

通过政策扶持,注重人才的集聚和培养。

加快引进一批既懂文化、又善管理的高层次文化管理人才,一批掌握高新技术、善于运用科技手段推动文化产业发展的文化创新人才和一批熟悉文化贸易规则、善于开拓国际文化市场的文化贸易人才,为文化产业发展提供坚强的人才保障和智力支撑。

同时,支持高等院校与企业联合设立文化产业人才培养基地,加快培养创意研发、文化企业经营管理、营销等类型人才,从而提升文化产业从业人员的整体素质和水平。

3、建立文化、经济“双通道”的投融资模式

文化产业的发展必须有相应的资本作支撑,只有资本的介入和企业的具体的措施相配合,产业才能实现蓬勃发展。

2010年,西安市政府取消无偿拨款给企业,而改为政府作为出资人以财政资金入股的方式进行扶持。

这说明政府对文化产业的投资方式正在发生变化。

为应对这一变化,文化产业必须走“文化与经济双通道”的投融资之路才能实现产业的良性发展。

所谓“双通道”是指实现金融资本与文化资源的有效对接,降低文化产业的准入门槛,支持社会资本以多种形式投资文化产业。

在资本运营和金融创新的催化下,多元化的投融资主体必将进一步加大对西安市文化产业的掘金力度,并最终在国家吹响“文化强国”的号角

时,实现自身的高速发展。

【参考文献】

[1]蔡尚伟,温洪泉等.文化产业概论[M].上海:复旦大学出版社,2006.

[2]刘吉发.乔艳.区域文化经济发展研究[M].西安:西北大学出版社,2006.

[3]单雾翔.城市化发展与文化遗产保护[M].天津:天津大学出版社,2006.

[4]李思曲,李涛等.文化产业概论[M].杭州:浙江大学出版社,2006.

[5]西安统计局.2009年西安市文化产业统计概览[R].西安.2010.

[6]胡惠林.文化产业发展的中国道路:我国文化产业发展理论与实践研究[M].上海:上海人民出版社,2004.

[7]王晓英.我国文化产业及其发展对策初探[J].武汉:学习月刊,2006.

【作者简介】

杨帆(1980-),江苏徐州人,硕士学位,研究方向:教育政策.。