旷达就是苏轼

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

人生如逆旅,我亦是行人——从“逆旅”的真正含义感受苏轼的旷达宋词是中华文化中的一颗璀璨明珠,名家辈出,如果要选出词坛第二,可能很多人都会打起来,但如果要选词坛第一人,毫无疑问,非苏轼莫属。

没错,苏轼就是那样的存在,他说排词坛第二,就没有人敢排第一。

俗话说只有经历过大的苦难,才能领略人生的真谛,活得透彻,对于这句话,苏轼应该是最为感同身受的。

当苏轼还叫苏轼的时候,是一个胸怀正义之人,说得不那么委婉的话,就是锋芒毕露,不会做人。

他先是对时任宰相王安石推行的新法大陈弊端,得罪了王安石,最后只得自请出京。

这还算好,后来在湖州任知州时,他又在给神宗皇帝的述职报告《湖州谢表》中管不住嘴,写了一些针砭时弊的文字,被新党抓住把柄,说他隐含讥讽、对皇帝不敬,更在苏轼写的其它诗文中挑了好些骨头,苏轼就此摊上了大事,被押回京师御史台受审。

因御史台旁边有很多高大的柏树,上面常年栖息着乌鸦,所以御史台也被称为“乌台”,世人由此揶揄御史台的人都是“乌鸦嘴”。

苏轼这一审,便是震惊朝野的“乌台诗案”,幸而众多反对变法派的元老和有识之士劝谏神宗,加上宋太祖定下的不杀士大夫的国策,苏轼最终才逃得性命,被贬去了黄州。

在黄州,苏轼最初经历了凄苦的一段日子,及至友人相助,黄州知州将城东一处坡地给了苏轼,他开垦种田建屋,生活才逐渐好了起来。

这与他的偶像白居易当年在忠州城东边的山坡上植树种花并写东坡诗的情形几无二致,苏轼也以此自号为“东坡居士”,世人便称他为苏东坡了。

而苏轼也从最初对生活失去信心和希望的消极中走了出来,开始变得沉稳,对事事都能淡然以对,心境也愈见旷达,留下了众多名词佳篇,《赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》以及受到人们广泛喜爱的《定风波》都是在此间写就的。

《定风波·莫听穿林打叶声》三月七日,沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

对苏轼旷与达的理解

苏轼旷与达是一个著名的文化名人,他以其博学多才、洒脱豪放的个性和作品而闻名于世。

对于苏轼的理解,我认为有以下几个方面:

1. 旷达的人生态度:苏轼旷达的个性使他对人生持有一种开放、乐观的态度。

不论是在科举考试中多次遭遇挫折,还是在官场上面对险境,苏轼都能保持一种豁达的心态,坦然接受并积极应对生活中的挑战。

2. 广博的学识:苏轼是一位博学多才的文化名人,精通经史文学、诗词曲赋等多个领域。

他在儒家经典上有深厚的造诣,同时也对佛教和道教有所研究。

苏轼能融会贯通各种学问,使其作品具有丰富的文化内涵。

3. 露骨的才华:苏轼的文学才华在历史上有着极高的评价。

他的诗词清新自然,构思新颖,文字流畅。

他的散文文章触动人心,意境深远,富有思想性。

苏轼在诗词创作中天马行空,有时大胆直接地表达他的情感和思想,展示了他的独特个性和才能。

综上所述,苏轼旷与达的理解可以归纳为他那种旷达的人生态度、广博的学识以及露骨的才华。

从中我们可以看到一个拥有卓越才能与智慧的文化名人,他的作品不仅富有艺术性和审美价值,还蕴含着对人生和社会的思考。

苏轼乐观旷达的人生态度对我们的启示

苏轼乐观旷达的人生态度有值得我们借鉴的启示。

随着时代的进步,越来越多的人正在审视社会系统,以积极的态度寻求良策,同时也在思考如何积极面对国家及社会暴风雨,逆境洪流中获益最大化。

苏轼的乐观旷达的态度激发我们深刻地思考,为了实现未来的发展,必须从现象出发,发现更先进的理念。

首先,苏轼的乐观旷达精神提醒我们,在任何时候,拥有豁达的心态对于自己的成长更具有重要的意义。

不论是遇到挑战还是失败,我们必须学会接受它们,不断审视、深思,努力调整自己,以保持乐观明晰的心情,从而获得最大化的变革。

其次,要乐观、不被小事所制、保持乐观旷达态度,并开辟出想象中的前景,最终取得成功,是对苏轼人生态度的又一种补充。

我们要学会从实际出发,聚焦主题,进行持续的评估,增强自我信心,促使正面的变革,以展示面对挑战时的坚持拼搏的精神,从而实现成功的目标。

苏轼的乐观旷达的人生态度为我们提供了积极的生活指导,积极的思想给了无数人能量和希望。

当前,我们经济和社会环境发生了翻天覆地的变化找到正确的处理方式,必须以乐观坚毅的态度回归起点,努力实现新希望,以积极的态度建设新未来,不惧艰苦抗争,不忘梦想,全心全意追求自己的理想。

只有如此,我们才能实现处于困境中的局面,改变不变,使自己的人生道路更宽广,每个人的态度就会成为全社会的凝聚力。

苏轼表达乐观旷达情怀的诗句

1、自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!《前赤壁赋》宋代:苏轼

译文:而从事物不变的一面看来,万物与自己的生命同样无穷无尽,又有什么可羡慕的呢?

2、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

《水调歌头·明月几时有》宋代:苏轼

译文:人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。

只希望这世上所有人的亲人能平安健康,即便相隔千里,也能共享这美好的月光。

3、竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

《定风波·莫听穿林打叶声》宋代:苏轼

译文:竹杖和草鞋轻捷得胜过骑马,有什么可怕的?一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。

4、老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

《江城子·密州出猎》宋代:苏轼

译文:我姑且抒发一下少年的豪情壮志,左手牵着黄犬,右臂擎着苍鹰,戴着华美鲜艳的帽子,穿着貂皮做的衣服,带着上千骑的随从疾风般席卷平坦的山冈。

5、谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

《浣溪沙·游蕲水清泉寺》宋代:苏轼

译文:谁说人生就不能再回到少年时期?门前的溪水还能向西边流淌!不要在老年感叹时

光的飞逝啊!

6、人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

——《和子由渑池怀旧》宋朝:苏轼

译文:人生在世,到这里、又到那里,偶然留下一些痕迹,你觉得像是什么?我看真像随处乱飞的鸿鹄,偶然在某处的雪地上落一落脚一样。

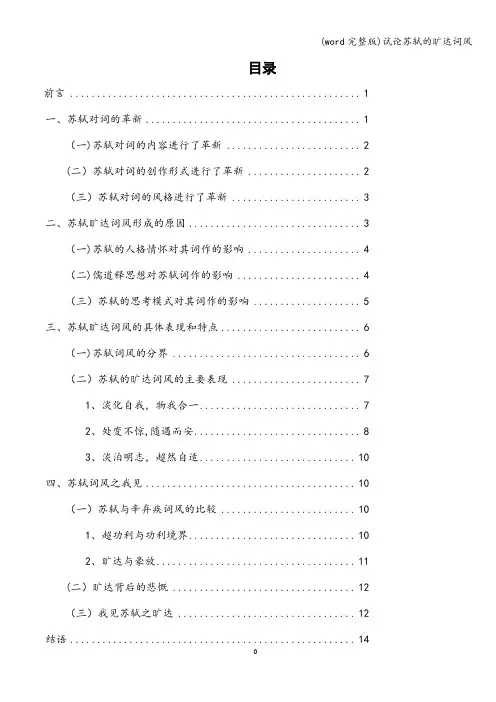

目录前言 (1)一、苏轼对词的革新 (1)(一)苏轼对词的内容进行了革新 (2)(二)苏轼对词的创作形式进行了革新 (2)(三)苏轼对词的风格进行了革新 (3)二、苏轼旷达词风形成的原因 (3)(一)苏轼的人格情怀对其词作的影响 (4)(二)儒道释思想对苏轼词作的影响 (4)(三)苏轼的思考模式对其词作的影响 (5)三、苏轼旷达词风的具体表现和特点 (6)(一)苏轼词风的分界 (6)(二)苏轼的旷达词风的主要表现 (7)1、淡化自我,物我合一 (7)2、处变不惊,随遇而安 (8)3、淡泊明志,超然自适 (10)四、苏轼词风之我见 (10)(一)苏轼与辛弃疾词风的比较 (10)1、超功利与功利境界 (10)2、旷达与豪放 (11)(二)旷达背后的悲慨 (12)(三)我见苏轼之旷达 (12)结语 (14)谢辞 (14)参考文献 (15)前言苏轼,字子瞻,后来谪居黄州自号“东坡”,故人又称“苏东坡”.史书记载苏轼“身长八尺三寸有余,为人宽大如海"。

他在书法、散文、绘画、诗词等方面都造诣很深,尤其是对词的贡献。

①可以说他是中国文学史尤其是中国词学史上的一位泰斗级的人物,是中国词坛第一人。

只要提到宋词,人们往往先想到他的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。

苏轼与父苏洵、弟苏辙并称“三苏",唐宋八大家之一,豪放派词人代表。

在中国词坛上,苏轼是位开宗立派的人物,他的词远胜过他的诗歌、散文在各自领域内的地位。

苏轼主张“以诗为词",大胆对当时的文坛进行革新,突破词的旧体制、旧格式和旧有的模式,一扫当时北宋词坛盛行的香罗旖旎之态,为词的发展开拓出新的领域,词在他的手中得到了空前的解放,词的水平得到前所未有的提高,对后世影响深远,为后世词坛的发展做出了突出的贡献。

②一、苏轼对词的革新苏轼对词的革新是全方位的,主要表现在以下几个方面:①《浅谈苏轼词与柳永词的历史地位》刘季,青岛教育学院学报,第15卷第4期,2002年12月②《试论苏轼词小黄做在词史上的重要地位》李熙庭,浙江教育学院学报,第3期,2005年5月(一)苏轼对词的内容进行了革新以往的词就是描写儿女情长,表达思念情怀,抒发抑郁感慨的突破口,词意含蓄,风格以清丽婉约为主.当时的诗人都认为词是不能登大雅之堂的闲趣,只适合用来打发时间,发发牢骚,他们将有社会意义,意境开阔的内容都写进诗里,而词这种被视为“小道”的体裁就仅限于写些男欢女爱,情感相惜的内容。

(情怀)苏轼最旷达乐观的诗词01看破人生路,万事转头空。

三过平山堂下,半生弹指声中。

十年不见老仙翁,壁上龙蛇飞动。

欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。

休言万事转头空,未转头时皆梦。

——《西江月·平山堂》这首诗是为怀念恩师欧阳修所作。

十年前,苏轼和恩师把酒言欢,不料此次聚会竟成永诀,次年恩师就仙逝了。

而这十年中,自己官场坎坷,尝遍人间冷暖。

作者抚今追昔,感慨岁月蹉跎、遭遇坎坷、人生如梦。

“休言万事转头空,未转头时皆梦。

”欧公仙逝了,固然一切皆空,而活在世上的人,又何尝不是在梦中,终归一切空无。

不要轻言东坡消极,或许正是心怀此念,他才得以坦然面对纷至沓来的政治打击。

我们所追求的功名利禄,只不过是人生中的幻光。

人生既然不过虚幻,政治失意与挫折,算得什么呢?人生要想过得去,惟有看破得失,看淡功名利禄,才能坦然面对挫折,笑看自己的人生。

02人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

——《和子由渑池怀旧》人的一生,辗转各处,像什么呢?正像到处飞的鸟类。

到处飞是鸟的命运,各处奔波是人的命运,我们在哪里留下痕迹,停留何处,都是偶然,也是必然。

无常,是人生本来的称谓。

人生,是一系列不期然而然、期然而不然的偶然。

既然如此,我们也便不必在意生活奔波。

曾经亲密无间的两人,因为命运各奔东西,这无可厚非,都是偶然的事,所以不用放在心上。

人生充满了偶然,而我们则需要用一种必然的心态去面对这些偶然。

03直面人生风雨,一蓑烟雨任平生。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——《定风波·莫听穿林打叶声》这首词写自苏轼被贬黄州的第三年。

苏轼和大家一起出行游玩,中途遇到大雨,同伴狼狈躲雨,却只有苏轼不以为意。

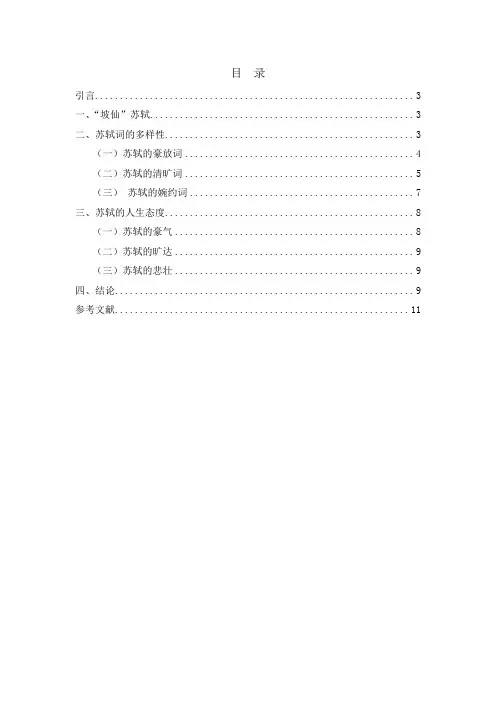

目录引言 (3)一、“坡仙”苏轼 (3)二、苏轼词的多样性 (3)(一)苏轼的豪放词 (4)(二)苏轼的清旷词 (5)(三)苏轼的婉约词 (7)三、苏轼的人生态度 (8)(一)苏轼的豪气 (8)(二)苏轼的旷达 (9)(三)苏轼的悲壮 (9)四、结论 (9)参考文献 (11)浅论苏轼词中的旷达人生态度摘要北宋著名诗人苏轼一生中创作的作品,涉及的领域非常广泛。

他创作的作品,与他本人的人生经历以及仕途经历等有着非常深远的联系。

本文以苏轼的作品作为研究对象,通过对苏轼的作品风格以及作品主题展开研究,我们可以看到他的旷达人生态度,并且也能够感受到他的人格魅力。

他的作品所展现的积极乐观的心理以及坦然面对得失的生活态度,对于现代人来说都起到很好的教育意义。

关键词:苏轼;苏轼作品;人生态度引言文人的作品风格是他们思想、性格、气质、禀赋、才华等因素的综合体现,并且风格也是因人而异的。

不同的文人,就会有不同的风格。

即使是同一个人,风格也会改变,所以,往往一个作家也会表现出不同的艺术风格,苏轼就是其中的一个典型代表。

苏轼诗歌的内容融合了他的政治生涯和人生经历,包含了广泛的人生经历和丰富的知识。

因此形象、鲜明、生动苏轼的作品风格可分为三种,婉约、豪放、豁达。

豪放词属于他人生其中一个阶段的文学风格,而这种风格的形成与其人生经历无不关系。

一、“坡仙”苏轼作为宋代著名的作家,苏轼一直被世人推崇为“坡仙”。

苏轼是中国古代最有爱心最有魅力的文学作家,同时又是遭受磨难最重的文人之一。

他一生坎坷被贬四次,身历八州,一个人的痛苦是如此之多以至于命运似乎是不公平的。

但在北宋数千代之后,我们觉得轼的命运是公平的。

因为正是这些苦难使苏东坡留下很多千古名作,以及“坡仙”的称号。

苏东坡在中国历史上的特殊人物不仅仅是他的身份地位,林语堂先生作《苏东坡传》有这样的疑问,‘他是一个诗人、作家,写文章,还是一个政治家,有道德的心的人民?一个老是卷入党派斗争的人,还是那个打通了儒释道的哲学家?他是月下行吟的诗人吗?”而宋代文士戴复古在《赤壁》中直呼苏轼“长江酩明月更忆老坡仙”,为“坡仙”的称号。

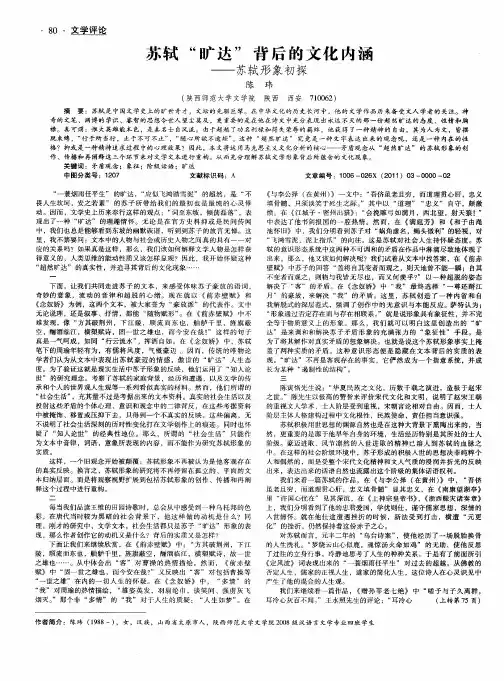

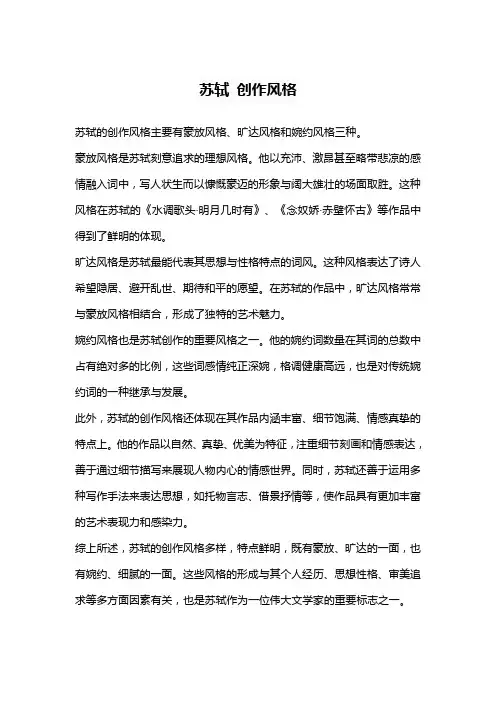

苏轼创作风格

苏轼的创作风格主要有豪放风格、旷达风格和婉约风格三种。

豪放风格是苏轼刻意追求的理想风格。

他以充沛、激昂甚至略带悲凉的感情融入词中,写人状生而以慷慨豪迈的形象与阔大雄壮的场面取胜。

这种风格在苏轼的《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等作品中得到了鲜明的体现。

旷达风格是苏轼最能代表其思想与性格特点的词风。

这种风格表达了诗人希望隐居、避开乱世、期待和平的愿望。

在苏轼的作品中,旷达风格常常与豪放风格相结合,形成了独特的艺术魅力。

婉约风格也是苏轼创作的重要风格之一。

他的婉约词数量在其词的总数中占有绝对多的比例,这些词感情纯正深婉,格调健康高远,也是对传统婉约词的一种继承与发展。

此外,苏轼的创作风格还体现在其作品内涵丰富、细节饱满、情感真挚的特点上。

他的作品以自然、真挚、优美为特征,注重细节刻画和情感表达,善于通过细节描写来展现人物内心的情感世界。

同时,苏轼还善于运用多种写作手法来表达思想,如托物言志、借景抒情等,使作品具有更加丰富的艺术表现力和感染力。

综上所述,苏轼的创作风格多样,特点鲜明,既有豪放、旷达的一面,也有婉约、细腻的一面。

这些风格的形成与其个人经历、思想性格、审美追求等多方面因素有关,也是苏轼作为一位伟大文学家的重要标志之一。

定风波苏轼【摘要】苏轼开创了旷达词。

,所谓旷达,指豁达通脱,疏狂不羁,潇洒超俗,乐观开朗的创作个性。

苏轼的《定风波》充分表现了他的这种创作个性。

也无风雨也无晴,洒脱走人生。

渊源于作者的禅宗悟道和旷达情怀。

这应是我们欣赏和学习的。

【关键词】苏轼;旷达词;也无风雨也无晴;一蓑烟雨任平生此词作于作者被贬黄州后的第三年(1082年)。

苏轼只因反对新法,于宋神宗元丰二年被人以其诗有“谤讪朝政及中外臣僚”之意弹劾,于知湖州任上逮捕送御史台狱;羁押四月余后,谪任黄州团练副使。

苏轼的坦荡仕途突遭狂风暴雨,他几欲投江自尽。

但谪贬路上,壮美山川洗涤了他那蒙垢的心灵,村野生活又让他找到了心灵的归宿。

由此,他对人生大彻大悟,懂得了“我是世间闲客,此闲行”(《南歌子》),不再留恋庙堂,而只寄情于山水了。

《东坡志林》中说:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺丝店,予买田其间,因往相田。

”途中遇雨,便写出这样一首于简朴中见深意,寻常处生波澜的词来。

作者自有这种情怀,因眼前景,触心中事,便有感而发了。

首句“莫听穿林打叶声”,雨点穿林打叶之声,本是客观存在,说“莫听”就是外物不足萦怀之意,那么便“何妨吟啸且徐行”,在雨中继续舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”。

心灵不再外物羁绊,就遨游于无穷天地,如《庄子•逍遥游》中说“彼且恶乎待哉!”既已无功名之念,还有什么好怕来?“竹杖芒鞋轻胜马”,素衣简装步行,表现出悠闲与淡定。

作者在两年后离开黄州迁谪汝州,途经庐山,有《初入庐山》诗云:“芒鞋青竹杖,自挂百钱游;可怪深山里,人人识故侯。

”也写到“竹杖”“芒鞋”,而“马”是官的坐骑,代表着福贵显达。

而作者却说前者“轻胜”过后者,其中一个“轻”字,既言其轻巧轻便,又分明是有“无官一身轻”的意思。

表明自己决意远离浮华,归隐山林,耐人咀嚼。

封建士大夫一般信奉“达则兼济天下,穷则独善其身”。

苏轼因反对新法,遭遇“乌台诗案”,奢求再显达,转而追求精神的自由。

苏轼写人生旷达的诗词苏轼写人生旷达的诗词定风波苏轼莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

【赏析1】毫无疑问,这是我最喜欢的词之一。

苏大胡子的词风格变幻很多,豪迈,婉约,其中颇多令人惊喜的篇章,但是这首词,却是以它的淡定打动了我。

写这首词的起因应该是一场雨。

当时老苏嫡居黄州,某日去看自己新置的良田,却不料途中遇雨。

一行人没有带雨具,自然是颇为狼狈,此时老苏的完美风格就体现了,俨然是从容不迫,泰然自若。

这一场雨不过是人生中的一个小小插曲。

但是以老苏当时的处境来说,肯定是没有心情去待见的。

不慌张已经很好了,如果去怨天尤人,应该是惹人讨厌的。

好在老苏不是这样的人。

其实老苏这个人蛮可爱的。

读过他的一些诗词,也知道他的一些小故事,最出名莫过于那个佛与牛粪的比喻。

虽然他一直算是一个豁达之人,但是在政治生涯里,却屡屡受挫。

俗话说不是东风压倒了西风,便是西风压倒了东风,可是到他这里没有任何意义,他从来没有叱吒一时的时候,也只好做个陶渊明般的闲人,自顾自的闲云野鹤。

牢骚不是没有的。

他自己在《卜算子》里写道:“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

”又在《临江仙》里写道:“小舟从此逝,江海度余生。

”可见他这人也非圣贤,也有牢骚满腹。

可是这些都不重要,重要的是,即便是身处如此的逆境,依然可以有“一蓑烟雨任平生”的从容心态,依旧可以发现“山头斜照却相近”的美景。

因此,再转回头去看时,一切云淡风情,“也无风雨也无晴。

”其实每个人都会有这样不顺心的时候,也都有苦闷无处发,天下孤独人唯有我一个的时分。

可是,是这样的沉沦下去,还是勇敢的走出逆境,则是每个人的修为而定了。

回想往昔曾经有过这样的一段时光。

一切在一瞬间化为乌有,看着自己空空的双手不知所措,也不知道自己有没有明天,该如何度过。

纵然是拼尽力气,也到处碰墙,到处撞壁,如同噩梦一般无法逃脱。

苏轼的诗句如何体现出他的个人风格苏轼,这位北宋文坛的巨星,以其独特的诗句展现出鲜明而迷人的个人风格。

苏轼的诗句中,最显著的特点之一便是豪放洒脱。

他的诗词常常气势恢宏,充满了一种豁达奔放的豪情。

比如那一句“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,仅仅开篇几个字,就仿佛让我们看到了汹涌澎湃的长江水奔腾而去,历史的长河滚滚向前,无数英雄豪杰在其中沉浮。

这种宏大的视野和磅礴的气势,展现出他不受拘束、胸怀天下的广阔心境。

他不局限于眼前的琐事和个人的得失,而是放眼于历史的洪流和宇宙的苍茫,这种豪放洒脱让他的诗句具有一种震撼人心的力量。

苏轼的诗句还饱含着深刻的哲理思考。

他善于从日常生活的细微之处领悟人生的真谛,并以简洁而富有深意的语言表达出来。

像“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,以庐山为喻,告诉人们由于自身所处的位置和角度的局限,往往难以看清事物的全貌。

这不仅是对自然景观的观察,更是对人生处境的一种深刻洞察。

他的诗句常常引发读者的思考,让人们在欣赏诗词之美的同时,也能够对生活、对世界有更深入的理解和感悟。

乐观旷达也是苏轼诗句中反复呈现的个人风格。

尽管他一生仕途坎坷,多次遭遇贬谪,但在他的诗作中,我们看到的更多是对生活的热爱和对未来的希望。

“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,即便身处困境,他依然能保持一种从容和淡定,以一种积极向上的态度面对人生的风雨。

这种乐观旷达的精神,透过诗句传递给每一位读者,让人感受到他内心的强大和坚韧。

苏轼的诗句语言简洁明快,通俗易懂。

他不追求华丽的词藻和复杂的句式,而是用最平实的语言表达最真挚的情感和最深刻的思想。

比如“但愿人长久,千里共婵娟”,短短几个字,就把对亲人的思念和美好的祝愿表达得淋漓尽致。

这种简洁而富有感染力的语言,使得他的诗句能够深入人心,广为流传。

苏轼的诗句还常常流露出对自然的热爱和对山水的钟情。

他善于用生动的笔触描绘大自然的美景,让读者仿佛身临其境。

“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,将西湖在晴天和雨天的不同景色描绘得栩栩如生,展现出他对自然之美的敏锐感知和细腻描绘。

我析苏轼旷达人生观绪论宋朝文人有强烈的结盟思想,几乎每一个时期都会出现领导风气的文坛盟主。

苏轼在诗词文赋、文学理论、琴棋书画均超越常人,并都有极高深的造诣,有“宋朝文学第一人”的头衔。

故苏轼也就成了宋朝文学成绩最高的代表,引领宋朝文学风骨,是宋朝文学一面屹立不倒的旗帜。

苏轼22岁中进士,以儒家经世济民为政治思想,以儒学为根本而浸染释、道的思想是他人生观的哲学基础,入仕后奋厉有效世之志,但由于苏轼注重政策的实际效果,秉持“渐变”的思想,他既反对因循保守,主张变革,但又表现出必然的保守性,结果多次受到排斥和冲击。

苏轼一生仕途坎坷,屡遭贬谪,未能充分施展他的政治才华。

可是从“问汝生平功业——黄州、惠州、儋州。

”《自题金山画像》咱们仍是能够看出苏轼一生旷达为怀的品性。

宦海沉浮,苏轼虽深切地感受到人生如梦,可是并未因此否定人生,而是力求自我摆脱,始终维持顽强乐观的信念和超然自适的人生态度。

苏轼是一个随缘自适、安和处世、放达乐观的人,而且善戏谑,喜幽默,这就组成了他“坡仙”的形象。

十年生死两茫茫。

不自量,自难忘。

“十年生死两茫茫。

不自量,自难忘。

”每每读到他的这首悼亡词《江城子》,我总会被感动,然后在心里想象苏轼写这首悼亡词的悲痛。

两人一生一死,时隔十年,无法相见,思念或许已经变得茫然了吧。

不让自己去想念,却发觉早已难以忘怀。

岁月的流逝,生活的变迁,非但没有冲淡他对妻子的深情一片,反而随着时刻的沉淀,他的思念之情愈深、愈浓。

不肯去考虑,也不敢去考虑,思念却一直盘旋的自己的心头,解不开,也拂不去。

“千里孤坟,无处话凄凉。

”若是分开的距离是看得见的,纵使山遥水阔,世事茫茫,终会有再会面的一天;而现今,摆在眼前的是生死的距离,是看不见的,无法逾越的,也是没有办法期待的距离。

死者对世间的冷暖已经茫然无知了,可是活着的人呢,两鬓霜白,只能孤独的守在坟前,诉说无人倾听的肠衷。

那些缠绕在风中的,是满满的无法解开的思念与深情。

我析苏轼旷达人生观

苏轼,号为东坡苏,元朝时的文学家、诗人,青微子派重要代表,为宋代文学史上最

重要的文学家和诗人之一。

他一生游走于道学、佛学、儒学和武学之间,研究深入,影响

深远,同时更留下不少个人观照生活的文章和诗歌,字字珠玑,令人叹为观止。

苏轼所透露出来的人生观有“理性宗教主义”色彩,他强调以“诚”为宗,相信“生

老病死,无常之见,实施善信人,仁义出309不易”,认同《礼记》“宰父长子,养老护国”的原则,也有“爱民如子”的异化精神。

他多次强调要坚持“诚”,“谨”,“勤”、“穷”和“行”。

通过以上言论,就可以看出,苏轼属于严谨勤勉,敬天仰人之风。

苏轼大力宣传“仁义廉耻、德才兼备”,强调了“会言”、“善志”、“忠义”,

力行“廉洁”、“善识”,隐含的道理是人的履行使命既是要实践道德规范,又是实行优

秀的技能和思想。

此外,苏轼深信人生有其“写意”,视“写意”活动是人的乐趣,也是对生命的体现,对此他有自己的见解:西山之风,怅然若失;东溪之水,怆然如往;鸟游花庐,怡柔而趣。

最后,他给出了一个不同凡响的见解:人这一生中,只要隐忍和饮苦,无论他处于什

么处境,都可以以生命的理想去燃烧,进而蕴含出真正诗意化的人生。

旷达就是苏轼

苏轼,一位天才作家,人生经历却充满坎坷,饱尝艰辛。虽然

在年少时有报国安民的雄心,但却因为“乌台诗案”而被放逐,成位放

逐到天涯的孤臣。

苏轼从小天资聪颖,在母亲的教导下进步很快。于是,在21岁

时进京赶考,深得欧阳修的赏识并考中入选。苏轼任职凤翔时,对官

场上的你争我斗感到很忧戚,没过多久,深爱的妻子也死了,于是写

下了那首“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”之后,由于王安石变

法被迫请调杭州,虽然有种挫败感,但因此结交了不少朋友,留下了

“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”又因自愿调任徐州,写下了那

首抒发壮志的“老夫聊发少年狂。”后来,因为“乌台诗案”而被下放黄

州,虽然清贫,苏轼却自封为东坡居士,并感到了古战场的气息,写

下了“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”这一绝唱。在晚年被贬到岭

南时,处境艰危,却还是“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

66年的岁月,波澜重重,生活困窘,苏轼却一直坚强地活下去,

自得其乐,那种超脱,自然使他完成了自我,超越了自我。旷达,是

在被贬之后仍可以吃酒作乐的洒脱;是可以不看旁人脸色行事的一种

不羁;是可以从大自然中得到慰藉的一种天真;是在旁人为名利你争

我斗而自己却高枕无忧的从容;是在为百姓操劳后,虽得不到一分钱

却觉得自己富比王侯的正直;是虽然被卷在政治漩涡之中却光风霁月

的超脱……

旷达是什么?旷达就是苏轼!