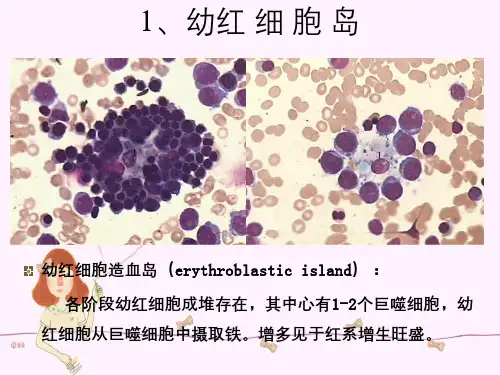

有核红细胞

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:3

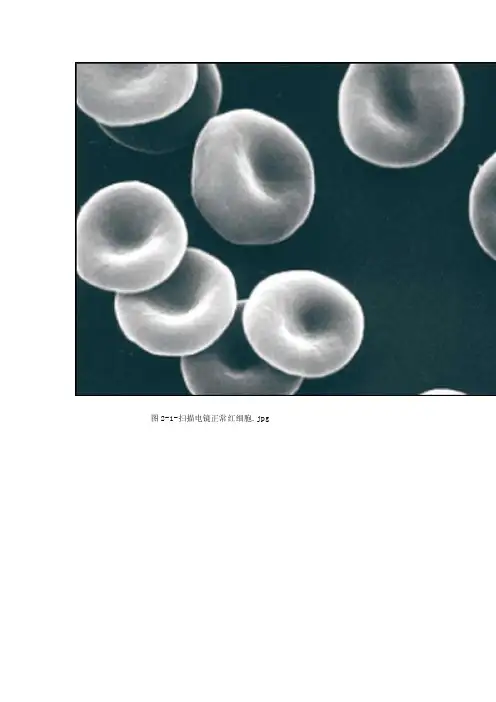

【参考值】正常红细胞呈双凹圆盘状,细胞大小较一致,直径范围6~9μm,平均直径为μm,中央1/3为生理性中央淡染区,胞质内无异常结构。

【临床意义】1.红细胞大小及染色异常(1)低色素性小红细胞:红细胞直径小于6μm,中央淡染区扩大,提示血红蛋白合成障碍,常见于缺铁性贫血及珠蛋白合成障碍性贫血。

(2)大红细胞:红细胞直径大于10μm。

高色素性的红细胞中央淡染区变小或消失,常见于巨幼细胞性贫血,也可见于急性溶血性贫血和急性失血性贫血。

当红细胞直径大于15μm者称为巨红细胞,最常见于巨幼细胞性贫血。

(3)红细胞大小不均:同一患者的红细胞之间直径相差一倍以上。

常见于增生性贫血,在巨幼细胞性贫血时尤为明显。

(4)嗜多色性红细胞:是一种未完全成熟的红细胞,因其胞质中残存有少量嗜碱性物质,故被染为灰蓝色或灰红色,胞体较大。

常见于增生性贫血,尤其是急性溶血性贫血。

2.红细胞形态异常(1)球形红细胞:红细胞直径小于6μm,厚度大于2μm,红细胞中央淡染区消失,且细胞中心着色更深。

主要见于遗传性球形红细胞增多症。

(2)椭圆形红细胞:红细胞呈椭圆或卵圆形。

主要见于遗传性椭圆形红细胞增多症(超过25%),也见于巨幼细胞性贫血,正常人小于1%。

(3)口形红细胞:红细胞中央淡染区呈扁平裂缝状,似张开的口形。

主要见于口形红细胞增多症,也见于乙醇中毒及肝病患者,正常人可偶见(小于4%)。

(4)靶形红细胞:红细胞内血红蛋白分布呈靶形,即中心部位着色深,外周为苍白区,而细胞边缘又深染。

常见于珠蛋白合成障碍性贫血及异常血红蛋白病,也见于阻塞性黄疸及脾切除术后。

(5)镰形红细胞:红细胞呈镰刀状,主要见于镰状细胞性贫血,即HBS病,尤其是在缺氧时可大量出现。

(6)泪滴形红细胞:红细胞形如泪滴状或梨状,多见于骨髓纤维化。

(7)裂细胞:为不规则形、棘形、盔形、三角形、哑铃形等红细胞碎片或不完整红细胞。

多见于微血管病性溶血性贫血、DIC、恶性高血压、严重烧伤、心血管创伤等。

图2-1-扫描电镜正常红细胞.jpg图2-2-缗钱状.jpg图2-3-嗜多色.jpg图2-4-嗜碱性点彩红细胞.jpg图2-5-染色质小体.jpg图2-6-卡波环.jpg图2-7-有核红细胞.jpg图2-8-血细胞比容结果判断.jpg图2-9-网织红细胞.jpg图2-10-Miller窥盘结构示意图.jpg图2-11-正常红细胞.jpg图2-12-中性粒细胞类白血病.jpg图2-13-嗜酸粒细胞类白血病.jpg图2-14-正常五种白细胞.jpg图2-15-中性杆状核.jpg图2-16-中性粒细胞分叶核.jpg图2-17-中性粒细胞大小不均.jpg图2-18-中毒颗粒.jpg图2-19-红细胞大小不均.jpg图2-20-空泡形成.jpg图2-21-杜勒小体.jpg图2-22-中性粒细胞退行性变.jpg图2-23-棒状小体.jpg图2-24-中性粒细胞的核象变化.jpg图2-25-中性粒细胞核左移.jpg图2-26-中性粒细胞核右移.jpg图2-27-巨红.jpg图2-28-异型淋巴1.jpg图2-29-异型淋巴Ⅱ.jpg图2-30-异型淋巴Ⅲ.jpg图2-31-卫星核淋巴细胞.jpg图2-32-球形红.jpg图2-33-正常血小板.jpg图2-34-大血小板.jpg图2-35-异常形态血小板.jpg图2-36-血小板聚集.jpg图2-37-PT检测原理.jpg图2-38-APTT检测原理.jpg图2-39-椭圆红细胞.jpg图2-40-靶红.jpg图2-41-棘形红.jpg图2-42-泪滴形红细胞.jpg。

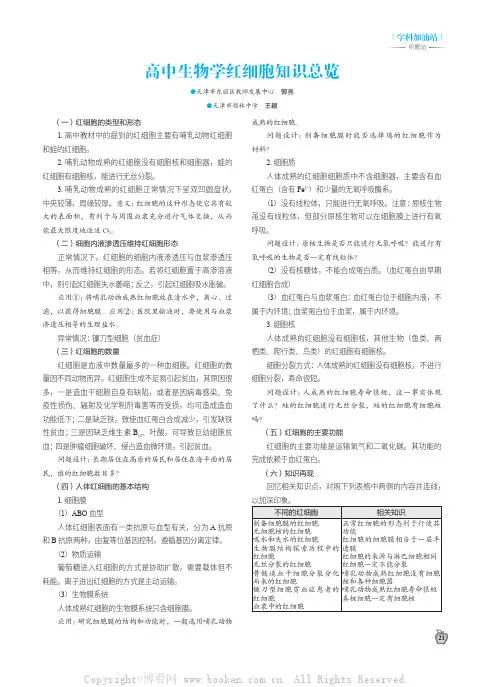

蛙的红细胞分裂特点红细胞是一种无核的血液细胞,主要功能是运输氧气到身体各个组织和器官。

在哺乳动物体内,红细胞的寿命相对较短,通常只有120天左右,之后会被脾脏和肝脏等器官清除掉。

相比之下,蛙的红细胞不同寻常,它们具有一些独特的特点。

首先,蛙的红细胞是具有核的。

这意味着蛙红细胞在分裂时,其核也会参与其中,这是其他哺乳动物红细胞所没有的特点。

蛙的红细胞分裂具有以下几个特点:1.核的分裂:蛙的红细胞分裂过程中,其核会经历有丝分裂。

有丝分裂是一种特殊的细胞分裂过程,在有丝分裂中,核的染色体会复制并按照一定的顺序分离,最终形成两个完全一致的细胞。

2.分裂和再分裂:蛙的红细胞在分裂的同时,也进行再分裂。

也就是说,蛙的红细胞不仅将自身分裂成两个细胞,而且每个细胞再分裂成两个子细胞,这样就形成了四个新的红细胞。

3.多核红细胞:蛙的红细胞分裂后,每个新细胞都会拥有一个核。

这意味着蛙的红细胞是多核红细胞,与哺乳动物的单核红细胞不同。

4.快速分裂:蛙的红细胞分裂速度非常快,通常在几个小时内就可以完成一轮分裂。

相比之下,哺乳动物红细胞的分裂速度要慢得多。

这些特点使得蛙的红细胞具有更快的再生速度和更高的细胞增殖能力。

这对于蛙这类存在较多损伤和代谢活跃的动物来说,是非常重要的。

在蛙的体内,红细胞的分裂和再分裂可以更快地修复和替代受损的红细胞,以确保正常的氧气输送和新陈代谢。

此外,蛙的红细胞分裂也使得其能够更快地适应环境的变化,以及应对可能的压力和损伤。

然而,红细胞的这种多核分裂特点也有一定的限制。

由于核数的增加,蛙的红细胞体积会变大,从而可能影响氧气的扩散和运输效率。

因此,蛙的红细胞在生长和发育过程中,会经历核的减少和细胞体积的减小,以适应体内及环境的需要。

总之,蛙的红细胞分裂特点与哺乳动物存在显著的差异,包括核的参与、分裂和再分裂、多核红细胞以及快速的分裂速度。

这些特点使蛙的红细胞具有更高的再生能力和更快的细胞增殖速度,以适应其生活方式和环境要求。

正常人血片中不会出现有核红细胞[1],但由于某些疾病的原因,常发生有核红细胞出现于外周血或静脉血的现象[2]、为了解血象分类中出现有核红细胞与某些疾病的关系,无锡一院中心实验室及血液科对100例不同年龄段患者的血片中出现有核红细胞的病例进行观察,探讨其病因及临床意义、

选择无锡一院自1998年1月至2003年12月

门诊或住院病人的血常规分类中发现有核红细胞的患者,其中男性54例,女性46例,年龄2~84岁、1、2 检测方法

1)取外周血或静脉血5μL推制厚薄适宜及头、体、尾清晰的血片,待干后用瑞氏、

2)采用姬姆萨复合染液染色10min,用水冲洗染液,待干后选择体尾交界处,在油镜下分类计数100个白细胞、

3)同时记录检出有核红细胞的个数(即有核红细胞个数/分类100个白细胞)、

2 结果

100例血片中出现有核红细胞的患者,经诊断

分布于12种疾病、该100例均为未经治疗的初诊病人,后经临床、骨髓像、免疫分型、染色体分析及其它有关检查后确诊的患者,见表1、

表1 检出有核红细胞患者的疾病分布情况

Tab、1 Distributionofdiseaseinwhichnuclealedred2cellwas

detected

疾病名称例数有核红个数/分类100个白细胞急性非淋巴细胞白血病(M6除外)211~5急性淋巴细胞白血病31~4骨髓增生异常综合症181~10多发性骨髓瘤21~3骨髓纤维化210~35骨髓转移癌41~4恶性组织细胞病51~3溶血性贫血165~28失血性贫血22~15缺铁性贫血112~8巨幼细胞性贫血152~9急性红白血病(M6)1251)由表1可见,血片中有核红细胞检出率较高的疾病依次为骨髓纤维化、溶血性贫血、急性红白血病(M6)、失血性贫血、骨髓增生异常综合症(MDS)等5种,其有核红细胞检出率>10个/分类100个白细胞、其余7种疾病有核红细胞检出率<10个/分类100个白细胞,其中有核红细胞多为中、晚幼红细胞,偶见原红、早幼红细胞,但M6除外、

2)骨髓纤维化时机体可代偿性髓外造血[3],主要为脾脏造血,由于髓外造血缺少屏障,幼稚细胞易进入血循环,故血片中可见有核红细胞及幼稚粒细胞,且比例较高,并可见泪滴状红细胞、由于骨髓纤维化,骨髓穿刺经常失败,干抽或仅见少量造血细胞,骨髓活检则提示有不同程度的纤维化、

3)当诊断患者患有急性红白血病(M6)、恶组、骨髓转移癌、急性白血病、多发性骨髓瘤、MDS时,由于其骨髓屏障受到破坏,使有核红及幼稚细胞进入血流,特别就是当M6、MDS及急性白血病的患者血片中出现有核红细胞时,可能出现比例不等的幼稚细胞、发生M6时,血片中除可见原粒、早幼粒细胞外,还可见比例较高的原红、早幼红细胞,且伴有细胞形态异常、当观察患有MDS、急性白血病患者的血片时,在见到幼稚细胞的同时,尚可见少量的中晚幼红细胞、4)当患者出现溶血性贫血、急性失血性贫血时,由于红细胞大量破坏或丢失,使骨髓代偿性增生旺盛,加速释放有核红细胞进入血液循环,且比例较高、前者易见红细胞形态异常,状若球形、椭圆形的红细胞增多,同时可见成熟红细胞的碎片、点彩红细胞、豪乔氏小体等改变,血清胆红质升高,网织红细胞明显增高,少数病人可达50%以上、在观察缺铁性贫血、巨幼细胞性贫血的患者血片中可见少量有核红细胞,其机理就是骨髓代偿性增生,使少量有核红进入血流,缺铁贫时成熟红呈小细胞低色素改变,网织红细胞轻度增高,一般不超过10%、巨幼贫时成熟红细胞胞体大,中央淡染区消失,部分成熟粒细胞中可见类巨幼变或分叶过多的现象、

5)血液病的症状与体征无特异性,主要依靠实验室检查、血片细胞形态学检查就是观察血液病的一个极其重要的手段,可以说若没有血片观察,就难以早期确诊血液病[4]、现在临床检验中使用的血细胞自动分析仪,既省时又省力,但值得注意的就是,其得出的分类结果虽有一定的参考价值,但无法替代肉眼镜下的形态检查[5]、临床上因忽视血片分类而被漏诊、误诊的病例屡见不鲜,检验人员应加强细胞形态学的基本功训练,提高识别各种有核红细胞及幼稚细胞的业务能力、

4 结语

血涂片中出现有核红细胞与某些血液疾病密切相关,且不同血液病的患者其有核红细胞的检出率也不同、因此,临床上若在患者血片中发现有核红细胞时,应引起重视并综合分析原因,注意有核红细胞的数量及就是否伴有幼稚细胞,这样可及时为患者做骨髓检查或其它相关的进一步检查,以便明确诊断并尽早治疗

正常成人外周血中不能见到,在出生1周之内的新生儿外周血中可见到少量。

成人外周血中出现有核红细胞均属病理现象。

可见于:①增生性贫血:最常见于各种溶血性贫血,急性失血性贫血、巨幼红细胞性贫血、严重的低色素性贫血。

以出现晚幼红细胞或中幼红细胞为多见。

外周血中出现有核红细胞表示骨髓中红细胞系增生明显活跃;②红血病、红白血病:骨髓中幼稚红细胞异常增生并释放入血,以原红细胞、早幼红细胞为多见;③髓外造血:骨髓纤维化时,脾、肝、淋巴结等组织恢复胚胎时期的造血功能,这些组织因缺乏对血细胞释放的调控能力,幼稚血细胞大量进入外周血。

各发育阶段的幼红细胞都可见到,并可见到幼稚粒细胞及巨核细胞;④其她:如骨髓转移癌、严重缺氧等。

血片中发现有核红细胞说明什么问题?

1、溶血性贫血:RBC被大量破坏,机体相对缺氧,RBC生成素水平增高,骨髓红系增生,网织红细胞与

部分幼稚红细胞提前释放入血,说明骨髓有良好的调节功能。

2、造血系统恶性疾病: 骨髓充满大量白血病细胞使幼红细胞提前释放,有核红细胞以中幼晚幼为主。

3、慢性骨髓增生疾病: 骨髓纤维化使有核红细胞来自髓外造血与纤维化的骨髓。

4、脾切除: 骨髓中有个别有核红细胞能达到髓窦,当脾被切除后,不能被脾脏扣留从而释放入血[3]。