沉积微相研究开题报告-精

- 格式:docx

- 大小:19.96 KB

- 文档页数:11

两井孤店地区泉头组四段沉积微相研究的开题报告题目:两井孤店地区泉头组四段沉积微相研究导师:XXXX一、选题背景泉头组是华南地区上寒武统至下奥陶统的地层,分为四段,是一套重要的沉积地层。

该地层在华南地区发育较好且含矿质量较高,因此受到了广泛的研究。

在两井孤店地区,泉头组四段是包括页岩、泥岩、砂岩的一套色调变化大的地层,是研究华南地区上古生界和中古生界沉积环境、古地理和古气候变化的重要对象。

通过对其微相特征的研究,可以揭示古气候、古环境等重要信息。

二、研究内容和意义本次研究旨在选取两井孤店地区泉头组四段的样品,通过显微镜观察和分析,研究其沉积微相特征。

主要内容包括:1.野外地质调查,收集泉头组四段的地质资料和采样。

2.样品制备和显微镜观察,研究泉头组四段的沉积微相特征。

3.分析泉头组四段的沉积环境、古地理和古气候等信息,揭示其演化历史和成因。

通过研究泉头组四段的微相特征,可以揭示古生物、古环境、古地理等方面的信息。

此外,对该地层的研究还可以为其地质意义的深入挖掘提供重要的基础。

三、研究方法1.野外地质调查:对两井孤店地区的泉头组四段进行地质调查,记录地层信息和取样位置。

2.样品制备:采用常规方法进行样品制备(薄片制备、染色等),以及粒度分析等。

3.显微镜观察:运用显微镜观察每个样品的特征,并记录相关数据。

4.微相分析:根据显微镜观察的结果进行微相特征分析。

四、预期结果通过对泉头组四段的研究和分析,将得到以下结果:1.泉头组四段的微相分布规律和特征。

2.泉头组四段的沉积环境、古地理和古气候等方面的信息。

3.探究泉头组四段的演化历史和成因。

五、进度安排本次研究计划完成周期为一年,进度安排如下:第一月:文献综述、研究方法探讨和实验条件准备。

第二至三个月:野外地质调查,取得样品并进行初步的粗选。

第四至七个月:样品制备和显微镜观察。

第八至十个月:微相特征分析和数据记录,对相关地质信息进行解释和分析。

第十一个月:撰写毕业论文和报道。

沉积相研究开题报告沉积相研究开题报告一、研究背景沉积相是地质学中一个重要的研究领域,它关注的是沉积物在地球表面的分布和演化过程。

沉积相研究对于理解地球历史、资源勘探和环境保护等方面具有重要意义。

随着科技的进步和研究方法的不断发展,沉积相研究已经取得了许多重要的成果,但仍然存在一些问题亟待解决。

二、研究目的本研究旨在通过对不同地质时期的沉积相进行综合分析,揭示沉积相的形成机制和演化规律,为地质学和资源勘探提供科学依据。

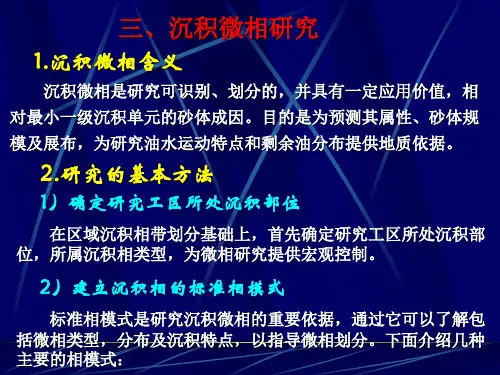

三、研究内容1. 沉积相的概念和分类首先,我们将对沉积相的概念进行界定,并对其进行分类。

沉积相是指在特定的地理环境和地质时期下,沉积物在地球表面的分布和组合特征。

根据沉积物的类型、组成和构造特征等方面的差异,可以将沉积相分为多种类型,如河流相、湖泊相、海洋相等。

2. 沉积相的形成机制其次,我们将探讨沉积相的形成机制。

沉积相的形成受到多种因素的影响,包括构造运动、气候变化、海平面变化等。

通过对这些因素的综合分析,可以揭示沉积相的形成机制,并对地质历史进行重建。

3. 沉积相的演化规律最后,我们将研究沉积相的演化规律。

沉积相的演化是一个复杂的过程,受到多种因素的综合作用。

通过对不同地质时期的沉积相进行对比分析,可以揭示沉积相的演化规律,并预测未来的变化趋势。

四、研究方法本研究将采用多种研究方法,包括野外地质调查、岩心分析、地球化学分析和数值模拟等。

通过这些方法的综合应用,可以获取大量的研究数据,并对沉积相的形成和演化进行深入研究。

五、研究意义沉积相研究的意义主要体现在以下几个方面:1. 地质学研究:沉积相研究可以揭示地球历史的变迁和演化过程,为地质学研究提供重要依据。

2. 资源勘探:沉积相研究可以帮助确定潜在的矿产资源分布区域,为资源勘探和开发提供科学依据。

3. 环境保护:沉积相研究可以揭示环境变化的原因和过程,为环境保护和治理提供科学依据。

六、研究计划本研究计划将分为三个阶段进行:1. 阶段一:收集和整理相关文献,对沉积相的概念、分类和形成机制进行深入研究。

见习论文单位:中原油田采油一厂题目:浅谈文25块沉积相和沉积微相研究姓名:高静完成时间:2010年8月1日摘要文25块断块区处于文东大断层的下降盘。

文25东块位于由文56和文66断层所夹持的断阶带内,断块中部构造简单,南北两端构造比较复杂。

油藏受断层控制,油水关系十分复杂。

文25西位于由大致北北东走向的文55、文66断层区形成的断阶带内,构造非常复杂。

经过30多年的高速开采及多次综合调整治理,文25块取得了较好的开发效果,目前已进入特高含水后期开发阶段,进一步挖潜的难度越来越大。

在开发中也存在很多问题,本文从沉积相和沉积微相的角度出发,分析微构造对剩余油分布的影响,为下一步油藏的调整挖潜提供依据。

关键词:沉积相沉积微相文25块目录摘要 (1)目录 (2)前言 (3)1 沉积相研究 (3)1.1文25东块沙二下沉积环境 (3)1.2沉积特征 (4)2 文25块沙二下沉积微相研究 (6)2.1沉积微相类型及其特征 (6)2.2沉积模式 (10)2.3沉积序列 (11)2.4剖面相分析 (14)3主要认识与结论 (15)致谢 (17)参考文献 (18)前言文25东块属于文留构造北部东翼的一个主要断块。

文25断块区处于文东大断层的下降盘。

文25东块位于文25断块区内由北北东走向,断层西倾的文56和文66断层所夹持的断阶带内,断块中部构造简单,南北两端构造比较复杂。

地层产状为单斜,倾向东南,倾角25°左右。

文25东块油藏含油层位为沙二下1-8和沙三上1砂组,油藏埋深-2130~-2600m,含油面积2.64Km2,探明石油地质储量748×104t。

表1-1 文25东块基本地质参数表不同的沉积相,砂体特征不同,正确认识沉积相、沉积微相类型及其在三维空间的展布规律,对于正确认识砂体时空演变规律、油田注水开发过程中流体流动规律,指导油田二次采油和三次采油具有一定的现实意义。

本文对文25东块沙二下沉积环境、沉积相和微相进行了研究,并对砂体演变规律进行了一定的分析。

扶余油层沉积微相研究[摘要]通过岩心描述和分析,确定了扶余油层河控三角洲沉积体系,主要沉积微相为三角洲分流平原亚相、三角洲前缘亚相、前三角洲亚相是本区占主导地位的。

通过沉积微相研究,为精细油藏描述打下坚地质实的基础。

对研究区各小层沉积微相的时空展布特征进行了分析,讨论了沉积微相与含油性的关系,认为油气的聚集受沉积微相的控制:水下分流河道的储集性能最好,河口坝次之,远砂坝较差,为油田开发方案的调整和动态分析提供了可靠的地质依据。

[关键词]沉积微相测井相时间单元1研究的目的及意义沉积微相研究是精细油藏描述的基础,是深入了解注水开发过程中油水运动规律的重要依据。

近年来关于沉积微相的研究已取得了许多进展,这些研究为进行精细沉积相分析奠定了基础。

本文通过pf201—721岩心资料统计分析的基础上,结合取芯井岩芯的观察和描述,对区内岩石相、测井相及沉积微相类型进行了详细的研究。

2完成的工作量及主要成果本次研究的重点放在葡南地区扶余油田沉积微相的研究上,对研究区进行了扶杨油层时间单元统一划分,对各井层测井微相进行识别,编制时间单元平面微相图,依据平面微相图,建立了本区的沉积模式2.1区域地质概况2.1.1研究区概况葡萄花油田南部位于黑龙江省大庆市与肇源县交界附近,在北纬45°47′~45°54′,东经124°31′~124°45′范围内。

该区块东侧与三肇凹陷永乐油田肇42区块相连,西邻新肇油田,南为敖包塔油田,北与葡北油田衔接,区域构造位置位于松辽盆地中央坳陷区大庆长垣葡萄花构造上,发育下白垩统姚家组一段的葡萄花油层和下白垩统泉头组泉三、四段的扶余油层。

葡34区块主要位于葡南油田已开发区Ⅳ断块南部与敖包塔油田衔接部位。

区内地势平坦(地面海拔在139—145m之间),年降水量445mm左右,一月份平均气温-19.1℃,七月份平均气温22.9℃。

大庆一肇源公路横穿该工区,井排公路纵横相连,交通便利。

沉积相研究优秀开题报告沉积相研究优秀开题报告篇一:沉积相研究开题报告本科毕业设计(论文)开题报告题目:四川盆地米仓山地区上三叠统须家河组沉积相研究学生姓名:院(系): XXXX专业班级: XXXX指导教师:完成时间:20XX年X月 X日篇二:沉积相研究开题报告长江大学毕业设计(论文)开题报告题目名称:萨北二西区东部P1油组沉积相研究院 (系):地球科学学院石油系专业班级:资工(基)10901学生姓名:指导教师:辅导教师:开题报告日期: 2012 年 4月萨北二西区东部P1油组沉积相研究学生:长江大学地球科学学院指导老师:长江大学地球科学学院一、题目来源科研课题名称:《萨北二西区东部P1油组沉积相研究》来源:科研真题论文课题类型:毕业设计二、研究目的和意义目的:通过进行这次毕业设计,使所学的专业理论知识系统化,使理论和实践相结合,提高专业技能和实际动手能力并了解论文的写作过程等。

具体目的如下:沉积相研究是近十几年来十分活跃的领域, 其理论和方法对地球科学的许多方面具有重要影响。

一般地, 沉积相是指在一定的条件下形成的、能够反映特定的环境或过程的沉积产物. 实际上, 对沉积相的含义有各种理解, 由此造成有关术语的不尽相同的用法. 或指沉积产物的外观, 或指其成因, 或指其沉积环境, 或表示具有成因意义的沉积产物的综合特征等等. 所有基于这些理解而从不同角度( 如沉积构造、成分、化石、介质乃至颜色等等) 定义的各种术语, 都被普遍地使用。

沉积相的研究基于一些基本的概念:沃尔索(Walther)相律阐明了相在横向和纵向序列上的联系; 旋回沉积作用的概念肯定了沉积层序的一般规律性; 相的接触型式及其组合关系,则指示了环境的空间分布及其在时间上的变迁。

沉积相研究的最主要任务, 就是对观察现象作出解释. 对于像沉积过程这样复杂的自然现象, 建立一些经过简化的理想模式是必需的. 迄今为止已经有了相当数量的相模式(例如河流相、湖泊相、三角洲相等相模式), 每个模式都代表形成一种特定产物的特定环境. 大部分模式是根据现代过程归纳出来的“实际模式”。

阿姆河盆地Smaker区上侏罗统沉积微相研究与储层评价的开题报告【摘要】阿姆河盆地Smaker区上侏罗统沉积微相是研究Smaker地区沉积环境及油气勘探开发的重要内容。

本研究利用岩心观察和电子显微镜、X射线衍射等方法对Smaker区上侏罗统沉积微相进行了研究。

初步结果表明,Smaker区上侏罗统沉积微相主要为泥质灰岩、泥岩和白云岩微相,其中泥质灰岩微相主要开发潜力突出。

同时,对Smaker区上侏罗统储层进行了评价,综合地震资料、岩心分析等手段,确定了Smaker区上侏罗统主力储层的分布范围、物性特征及埋深等关键参数,为后续油气勘探开发提供了科学依据。

【关键词】阿姆河盆地;Smaker区;上侏罗统沉积微相;储层评价【引言】上侏罗统沉积微相是阿姆河盆地油气勘探开发中的重要研究内容,也是油气勘探开发的关键之一。

针对Smaker区上侏罗统沉积微相的研究比较缺乏,本研究旨在对Smaker区上侏罗统沉积微相及其储层进行详细的研究和评价。

【研究方法】1. 岩心观察:采集Smaker区上侏罗统岩心样品,进行薄片制备和显微岩石学观察,分析Smaker区上侏罗统沉积微相的组成及特征。

2. 电子显微镜:利用扫描电子显微镜和透射电子显微镜对Smaker区上侏罗统的微观结构和沉积环境进行研究。

3. X射线衍射:通过X射线衍射技术对Smaker区上侏罗统岩石的矿物成分进行鉴定和分析。

4. 储层评价:综合地震资料、岩心分析等手段,对Smaker区上侏罗统储层的主要特征及其分布范围、物性特征及埋深等进行评价。

【预期结果】初步研究结果表明,Smaker区上侏罗统沉积微相主要为泥质灰岩、泥岩和白云岩微相,其中泥质灰岩微相主要开发潜力突出。

同时,综合地震资料和岩心分析等手段,确定了Smaker区上侏罗统主力储层的分布范围、物性特征及埋深等关键参数。

通过这些研究成果,可以为后续的油气勘探开发提供科学的依据。

【结论】本研究对Smaker区上侏罗统沉积微相和储层进行研究和评价,初步发现泥质灰岩微相是Smaker区上侏罗统的优势储层,为后续的油气勘探开发提供了重要的科学依据。

锦98块沉积微相研究【摘要】基于岩心观察、测井、录井以及分析化验资料,开展研究区杜家台油层沉积环境研究,论述杜家台油层的沉积相展布及微相类型和特征,建立相应的测井相识别标志。

锦98块杜家台油层为滨浅湖沉积环境,沉积微相类型有扇三角洲相前缘亚相的水下分支河道微相、河口砂坝微相、分支间湾微相和滨浅湖相。

【关键词】杜家台油层沉积微相粒度概率累积曲线1 研究区地质概况锦98断块区位于辽河油田西部凹陷西斜坡的西南部,是由北端地层超覆线以及南部两条断层控制的一个狭长的岩性构造油藏,构造面积约40km2,上报含油面积0.5km2,石油地质储量80×104t,开发目的层为下第三系沙河街组四段杜家台油层。

2 单井相分析根据岩心相与电性响应的对应关系,建立了本区的测井相模式,进而确定本区的单井相,并由各井单井相构建研究区的沉积相空间格架,最终完成对本区沉积演变的分析认识。

表1 岩心样品分析结果沉积岩的粒度主要受搬运介质、搬运方式、沉积环境等因素控制。

因此。

粒度资料的分析结果是研究沉积相的一项重要手段。

依据粒度概率累积曲线统计分析,杜家台粒度概率累积曲线分单段弧形、两段式、三段式三种。

在所有样品的统计中,单段弧形表示水动力较强的情况下,不同粒径的颗粒在水流中悬浮搬运而沉积下来的砂体;两段式由跳跃总体和悬浮总体组成,跳跃搬运的方式在中等强度的水流中较常出现,在动荡的水中或流水中容易对颗粒进行分选,因此跳跃总体是沉积样品中分选最好的组分,构成分支河道砂体的主体;三段式其实是由两个跳跃总体组成的假三段式,在有波浪冲刷回流作用的情况下,跳跃总体发育为两个粒度次总体,表现为两个相交的直线段,呈大的钝角相交。

由统计表明锦98块水动力中等,处于冲刷回流的环境中,在水流的淘洗下,颗粒分选较好,杂基较少,此种类型多见于扇三角洲河口坝。

依据岩电关系,本区沉积相主要有以下几种:即扇三角洲相前缘亚相的水下分支河道微相、河口砂坝微相、分支间湾微相和滨浅湖相。

Ni-Cr-Al合金沉淀早期的微观相场模拟的开题报告

本文研究的是Ni-Cr-Al合金沉淀早期的微观相场模拟问题。

Ni-Cr-Al合金是一种重要的高温合金,被广泛地用于航空航天和能源等领域中。

但是在高温和高应力环境下,Ni-Cr-Al合金容易出现较严重的相分离问题,影响着合金的力学性能和使用寿命。

因此,研究Ni-Cr-Al合金的相分离问题及其机制,对于提高合金的性能具有重要意义。

相场模拟方法由于能够描述材料中的微观结构和相变行为,因而已成为材料学、物理

学等领域中的重要研究方法之一。

在Ni-Cr-Al合金中,相场模拟法可以用来研究合金

中晶格结构的变化、溶质元素的扩散以及相分离的动力学过程等问题,具有较高的研

究价值。

本文的研究目的是基于相场模拟方法,对Ni-Cr-Al合金的相分离过程进行计算和预测,研究合金中沉淀相的形貌和演化规律,探讨相分离的机制及其对合金力学性能的影响。

具体任务如下:

(1)构建基于相场模拟的Ni-Cr-Al合金沉淀早期的微观相场模型,建立相场模拟数值模型,考虑材料的结构、温度、应力等因素,确定模拟的边界条件和初始条件。

(2)通过相场模拟方法,模拟Ni-Cr-Al合金沉淀早期的相分离过程,研究沉淀相的形貌、分布及其演化规律。

对合金中的元素分布、晶界及界面厚度等进行深入分析和探讨。

(3)探讨Ni-Cr-Al合金中相分离的机制及其对合金力学性能的影响。

通过相场模拟方法,预测合金的力学性能及其在高温环境下的维护和修复方法等。

本文的研究结果将有助于深入理解Ni-Cr-Al合金的相分离问题及其机制,并为Ni-Cr-Al 合金的设计和应用提供重要的理论指导。

沉积微相研究技术在油田开发中的应用摘要:在油田勘探开发的不同阶段,不同类型储层的沉积相研究内容和方法不同。

在开发阶段,根据地质、测井、钻井、油田生产等动态和静态资料,研究了不同开发区砂体的大小、形状和分布。

在对某地区某油田组沉积相研究的基础上,总结了开发阶段沉积相研究在储层描述中的方法与应用,包括宏观沉积相与沉积环境研究、沉积微相类型与沉积特征、平面构造、平面构造等。

这些方法对地质条件复杂、开发难度大的断块油田的开发具有参考价值。

关键词:沉积微相;沉积构造沉积特征;砂体形态一、单井沉积相分析利用岩心取心资料以及分析化验资料,结合研究区岩石类型及特征,进行沉积构造、岩石相分析、垂向层序和沉积旋回分析,建立起适合研究区的综合柱状图。

单井相分析包括两部分内容:①岩心相分析;②测井相分析。

(一)岩心相分析(1)岩石结构和矿物标志岩石矿物性质能够反映物源区母岩性质,成分成熟度的高低反映沉积物的搬运情况,有助于了解沉积物当时的沉积环境,同时岩石矿物性质也影响着开发效果,特别是粘土矿物,对油田注水开发至关重要。

根据取心井岩石薄片资料统计结果表明,组内石英平均含量小于19.2%,最低为4%;长石平均含量一般小于26.7%;岩屑平均含量为30%~70%分选中等的占60%,好的为30%。

砂粒次棱角-次圆状占70%,次棱角状占20%。

岩石成分成熟度极差,结构成熟度属于中等偏差。

①根据组内的10个样品点的岩心薄片分析表明,岩石类型主要为岩屑砂岩,成分成熟度低,岩屑含量高岩屑含量在96 %以上,成分复杂,岩屑颗粒中,石英类含量为11%~25%,钾长石含量为7%~16%,斜长石含量为3%~8%。

②根据10、3和3-1井的岩石重矿物分析表明,七克台组主要矿物有锆石、磁铁矿、赤铁矿等,磁铁矿和赤铁矿含量50%~80%,绿帘石含量在20%左右。

(2)砂岩的粒度分布特征粒度分析的目的是研究碎屑岩的粒度大小和粒度分布。

碎屑岩的粒度分布及分选性是搬运能力的度量尺度,是判别沉积时的自然地理环境以及水动力条件的良好标志,同时储层物性与粒度密切相关。

沉积相研究开题报告沉积相研究开题报告引言:沉积相研究是地质学中的一个重要分支,它关注的是地球表面的沉积物在形成过程中的环境条件和沉积相特征。

通过对沉积相的研究,我们可以了解地球历史上的环境变化以及地球内部和外部力量对地表沉积过程的影响。

本报告旨在介绍沉积相研究的意义和方法,并提出本次研究的目标和计划。

一、沉积相研究的意义沉积相研究对于地质学和环境科学的发展具有重要意义。

首先,通过对沉积相的研究,我们可以了解地球历史上的环境变化。

沉积物中的沉积相特征可以反映出当时的气候、水文、地貌等环境条件,从而为研究地球历史提供了重要的线索。

其次,沉积相研究可以帮助我们理解地球内部和外部力量对地表沉积过程的影响。

例如,地壳运动、气候变化、水动力作用等因素都会影响沉积物的分布和特征,通过研究沉积相,我们可以揭示这些力量对地表的作用机制。

最后,沉积相研究对于资源勘探和环境保护也有重要意义。

通过分析沉积相的特征,我们可以找到矿产资源的分布规律,为资源勘探提供指导;同时,对于环境保护来说,了解沉积相变化的规律可以帮助我们预测和评估环境变化对生态系统的影响。

二、沉积相研究的方法沉积相研究主要依靠野外调查和实验室分析两个方面的工作。

野外调查是沉积相研究的基础,它包括地质剖面观测、取样和记录等工作。

通过野外调查,我们可以获取沉积物的垂向和水平分布特征,进而推测沉积相的类型和环境条件。

实验室分析是对野外取样的进一步研究,它包括岩石薄片观察、物理性质测试和化学分析等工作。

通过实验室分析,我们可以进一步了解沉积物的成分、结构和性质,从而揭示沉积相形成的机制和环境条件。

三、本次研究的目标和计划本次研究旨在探讨某地区的沉积相特征及其环境意义。

具体目标包括以下几个方面:1. 野外调查:选择目标区域进行地质剖面观测和取样工作,记录沉积物的垂向和水平分布特征,推测沉积相的类型和环境条件。

2. 实验室分析:对野外取样进行岩石薄片观察、物理性质测试和化学分析,了解沉积物的成分、结构和性质,揭示沉积相形成的机制和环境条件。

高速沉积微晶硅太阳电池的研究的开题报告一、研究背景随着能源需求的不断增加,以及环境污染问题的日益突出,太阳能作为一种清洁、可再生的能源逐渐得到了广泛应用。

而太阳电池是太阳能利用的最主要方式之一,其性能的提高直接影响着太阳能技术的应用效果。

当前,高效、低成本的太阳电池一直是太阳能产业发展的热点和难点。

微晶硅材料因具有较高的光吸收率和较低的费用,在太阳电池领域中备受关注。

高速沉积技术是一种快速制备微晶硅薄膜的方法,其具有生产效率高、成本低等优点,可以降低太阳电池的制造成本。

因此,研究高速沉积微晶硅太阳电池具有十分重要的实际应用价值。

二、研究目的本研究旨在探究高速沉积技术制备微晶硅太阳电池的关键制备技术、性能及其优化方法,以及探讨增强其性能的途径。

三、研究内容(1)高速沉积技术制备微晶硅太阳电池的原理和制备方法。

(2)制备微晶硅太阳电池的结构及其与性能的关系。

(3)研究微晶硅太阳电池的光电转换效率和填充因子等性能指标。

(4)探究微晶硅太阳电池中电荷传输和复合机制,并通过实验进行验证。

(5)研究微晶硅太阳电池的优化方法,探究如何提高其性能。

四、研究方法本研究将通过文献调查、理论分析和实验研究相结合的方式,开展如下研究方法:(1)查阅相关文献,了解高速沉积技术等相关知识。

(2)采用高速沉积技术制备微晶硅太阳电池样品,并记录结构及其性能参数。

(3)使用光电转换效率测试系统测量微晶硅太阳电池的各项参数,并分析其性能优化的途径。

(4)通过电子显微镜等设备观察微晶硅太阳电池的微观结构,对电荷传输和复合机制进行分析。

(5)总结实验结果,并提出微晶硅太阳电池的优化方案。

五、研究意义本研究的成果可以为微晶硅太阳电池的实际应用提供技术支持,具有很强的实际应用价值。

此外,本研究还可以为高速沉积技术、微晶硅材料及太阳电池等相关领域的基础研究提供新的思路和方法。

饶阳凹陷留楚油田东营组储层沉积微相研究的开题

报告

一、选题背景和研究意义

随着油气勘探的深入发展,储层研究成为了油气勘探与开发过程中不可忽视的一个重要环节。

饶阳凹陷留楚油田位于华北板块南缘,其东营组是该地区主要的油气储层之一,但东营组储层沉积微相的研究尚不充分,因此有必要开展相关研究。

本研究将通过对饶阳凹陷留楚油田东营组储层沉积微相的研究,探讨该区域油气储层的形成机理和发育规律,有助于指导油气勘探和地质工程建设。

二、研究主要内容和工作计划

1. 研究区域的地质背景和地层特征:包括饶阳凹陷留楚油田的地质概况、东营组的分布、岩性特征等内容。

2. 储层沉积微相的识别:通过对样品的薄片分析和各种物性分析方法,识别出东营组储层砂岩的沉积微相特征。

3. 储层沉积环境的分析:通过对样品的沉积构造、岩石圈定、生物化石等进行分析,探讨东营组储层沉积环境的类型和演化。

4. 储层孔隙类型和特征的研究:通过样品的孔隙度、渗透率等物性指标,分析东营组储层的孔隙类型、大小、连接性等特征。

5. 研究成果的总结与展望:对本研究的成果进行总结,同时展望未来东营组储层研究的方向和重点。

三、预期成果及研究意义

通过对饶阳凹陷留楚油田东营组储层沉积微相的研究,预期可以达到以下几个方面的成果:

1. 对东营组储层砂岩的沉积微相进行详细的描述和研究,探讨该区域储层形成的机理和发育规律。

2. 揭示东营组储层沉积环境的类型和演化,为该区域储层地质勘探和地质工程建设提供指导意见。

3. 研究东营组储层的孔隙类型和特征,为压裂、酸化等增产措施提供理论基础。

4. 进一步拓展饶阳凹陷留楚油田东营组储层的研究,为其他类似区域的储层研究提供借鉴和参考。

第四章沉积微相研究一.孤岛油田馆上段沉积相分析1.沉积相类型孤岛油田馆上段3~5砂组表现出典型的河流相沉积特征,砂岩含量平均30%,各砂组间砂层发育有差异,河道形态也有较大差异。

孤岛油田馆上段为河流相沉积,其中1~5砂组属曲流河沉积,依据如下:(1)岩相类型具有曲流河沉积的二元结构特征,砂岩具有典型的下粗上细的正旋回特点;(2)粒度分布特征以跳跃和悬浮组分为主,粒度偏细,具曲流河沉积特点;通过对取心井粒度、测井曲线特征等资料分析,沉积韵律、沉积构造、粒度结构、泥岩、砂体形态等特征,在系统取芯井单井相分析研究基础上,将沉积类型划分为四个亚相带,不同的亚相带沉积环境不同,油气富集程度不一。

主河道(河床亚相),包括河道滞留充填沉积和边滩沉积,以侧向加积为主。

以中、细砂为主,沉积物粒度粗,粒度中值0.15mm,含油饱和度57.4%,含油丰度23%,渗透率平均值4215×10-3μm2,物性好,油层厚度>5m,油气富集程度高,是曲流河沉积中主要砂体和有利的储集相带。

河道边缘相,以粉细砂为主,泥质夹层变多,沉积物粒度较粗,粒度中值0.12mm,含油饱和度46.6%,含油丰度15%,渗透率平均值2737×10-3μm2,物性较好,油层厚度2~5m,油气富集程度较高。

河漫滩沉积,以粉砂岩为主,沉积物粒度较细,粒度中值0.10mm,含油饱和度33.6%,含油丰度11%,渗透率平均值1948×10-3μm2,油层厚度<2m,油气富集程度较低。

泛滥平原沉积,沉积物以泥质和泥质粉砂为主,油气富集程度低,不予考虑。

2.馆上段沉积物源和水系馆陶组沉积时,区内主要发育了三条水系、三个物源区,它们是以埕宁隆起为主要物源的惠民—车镇—北部沾化凹陷的水系,以垦东—青坨子凸起为物源的孤南水系,以埕子口凸起为主要物源的埕北凹陷水系。

根据区域研究资料,孤岛油田位于沾化凹险与渤中凹陷的结合部,而沾化凹陷属于济阳坳陷的一部分。

沉积微相研究开题报告-精篇一:开题报告模板山东科技大学本科毕业设计(论文)开题报告题目学院名称专业班级学生姓名学号指导教师填表时间:XX 年 4 月20日填表说明1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。

2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。

3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。

4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。

5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。

篇二:开题报告—杨伟强题目名称 :题目类别 :院系 :专业班级 :学生姓名 :指导教师 :开题报告日期长江大学毕业设计开题报告鄂尔多斯盆地东部露头区二叠系石千峰组沉积相分析毕业设计地球科学学院资工(基) 11201班杨伟强张尚峰年1 月13号 : XX鄂尔多斯盆地东部露头区二叠系石千峰组沉积相分析学生:杨伟强,地球科学学院,资工(基)11201班指导老师:张尚峰,地球科学学院1 题目来源本文题目来源于张尚峰老师关于鄂尔多斯盆地周缘主要地质露头剖面标准化建设的科研项目。

2 研究的目的和意义通过毕业设计的完成,把所学的知识运用于具体实践,锻炼实际的知识运用能力,同时熟悉沉积相研究的研究思路、研究内容、野外工作方法及沉积相研究的步骤,寻找确定沉积相标志,进而搞清楚鄂尔多斯盆地东部二叠系石千峰组沉积相的类型、分布及特征。

3 阅读的主要参考文献及资料名称[1]王随继,倪晋仁,王光谦.河流沉积学研究进展及发展趋势[J]. 应用基础与工程科学学报,XX,04:362-369.[2]王国茹.鄂尔多斯盆地北部上古生界物源及层序岩相古地理研究[D].成都理工大学,XX.[3]张昌民,张尚锋,李少华,等.中国河流沉积学研究20年[J].沉积学报,XX,02:183-192[4]李明瑞,窦伟坦,蔺宏斌,等. 鄂尔多斯盆地东部上古生界致密岩性气藏成藏模式[J].石油勘探与开发.XX,36(1):56-61.[5]杜小弟,王璞珺,王东坡.松辽盆地泉头组河流相沉积特征及古河流再造[J]. 岩相古地理,1991,03:15-21.[6]刘志武,周立发.鄂尔多斯盆地马家滩地区石千峰组砂岩特征及其意义[J]. 新疆石油天然气,XX,14(2):1-4.[7]张翔,田景春,陈洪德,等. 鄂尔多斯盆地上二叠统石千峰组岩相古地理及时空演化[J].成都理工大学学报:自然科学版,XX,36(2):165-171.[8]李振宏,王欣.鄂尔多斯盆地石千峰组天然气成藏机理初探[J].天然气地球科学,XX,16(3):314-318.[9]李君文,陈洪德,田景春. 鄂尔多斯盆地石千峰组高分辨率层序地层学特征[J].大庆石油地质与开发,XX,26(1):45-49.[10]张翔,田景春,陈洪德,等. 鄂尔多斯盆地西部上二叠统石千峰组沉积环境地球化学表征[J].地球科学与环境学报,XX,28(2):139-143.[11]李园园,李飞. 鄂尔多斯盆地延长探区上古生界石千峰组沉积微相特征研究[J].科技与创新,XX,18:150-151.[12]兰朝利,张君峰,陶维祥,等. 神木气田石千峰组储层沉积微相与成岩作用[J].西安石油大学学报:自然科学学报,XX,26(1):28-33.[13]段雅琪. 苏里格南部地区上古生界山盒段砂体展布规律研究[D].长江大学,XX.[14]蒋维红,董春梅,闫家宁.岩相古地理研究现状及发展趋势[J].断块油气田,XX,14(3):1-4.[15]何幼斌,陈文广.沉积岩与沉积相[M].石油工业出版社,XX.[16]赵靖舟,王力,孙兵华,等.鄂尔多斯盆地东部构造演化对上古生界大气田形成的控制作用[J].天然气地球科学,XX,21(6):875-881.[17]刘宝珺,曾允孚.岩相古地理基础和工作方法[M].北京:地质出版社,1985.[18]武文慧.鄂尔多斯盆地上古生界储层砂岩特征及成岩作用研究[D].成都理工大学,XX.[19]廖友运. 鄂尔多斯盆地东部上古生界储层岩石学特征与成岩作用研究[D].西北大学,XX.[20]王平在,王俊玲.嫩江现代河流沉积层序及沉积模式[J]. 沉积学报,XX,21(02):228-233.[21]赵振宇,郭彦如,王艳,等.鄂尔多斯盆地构造演化及古地理特征研究进展[J].特种油气藏,XX,19(2),15-20.[22]闫小雄,胡喜峰,黄建松,等.鄂尔多斯盆地东部石千峰组浅层气藏成藏机理探讨[J].天然气地球科学,XX,16(6):736- 740.[23]杨华,姬红,李振宏,等.鄂尔多斯盆地东部上古生界石千峰组低压气藏特征[J].中国地质大学学报,XX,29(4):413-419.[24]陈全红.鄂尔多斯盆地上古生界沉积体系及油气富集规律研究[D].西北大学,XX.[25]付锁堂,田景春,陈洪德,等.鄂尔多斯盆地晚古生代三角洲沉积体系平面展布特征[J].成都理工大学学报:自然科学版,XX,30(3):236- 241[26]汪正江,陈洪德,张锦泉.鄂尔多斯盆地晚古生代沉积体系演化与煤成气藏[J].沉积与特提斯地质,XX,22(2):18-23.[27]刘池洋,赵红格,桂小军,等.鄂尔多斯盆地演化-改造的时空坐标及其成藏(矿)响应[J].地质学报,XX,80(5):617-638.[28] READING H G. Sedimentary Environments and Facies[M]. OxfordBlackwell Scientific Publication,1978.4 国内外现状和发展趋势与研究的主攻方向4.1 国内外研究现状和发展趋势鄂(原文来自: 小草范文网:沉积微相研究开题报告)尔多斯盆地东部露头区石千峰组国内外研究现状和发展趋势主要涉及两方面,其一是河流沉积研究现状和发展趋势,其二是鄂尔多斯盆地石千峰组研究现状与发展趋势。

4.1.1 河流沉积研究现状和发展趋势从河型及其分类研究、现代河流沉积调查、河流沉积相与相模式研究、河流相地层的层序地层学研究、河流沉积砂体建筑结构精细解剖、河流沉积模拟研究等六个方面来看,我国的河流沉积学取得了许多富有特色的研究成果,主要表现在网状河概念的引入与普及、建筑结构要素分析法的推广、界面层次的划分和及其概念的扩张、岩石相类型和岩石相组合概念的应用、河流砂体露头调查的方法与技术、沉积构造的沉积动力学解释、层序地层学在河流沉积研究中的应用、河流沉积过程的模拟实验、河流相储层的建模技术等方面。

国内外河流沉积学的研究都还存在着许多不足且有待发展的地方,这主要表现在以下几个方面。

(1) 河流层序地层学在陆相全球变化和古代河流沉积相模式研究中有着举足轻重的地位,虽然它是刚开展不久的新的研究方向,但具有广阔的发展前景。

(2) 随着河流分类体系的逐步完善,不同河流沉积体系的识别,尤其是分汊河和网状河的沉积体系的识别标志,在方法上有待发展和完善。

水槽模拟实验研究、三维露头研究、深部河沉积地层的地震勘探和现代河流沉积物的地质雷达勘探等研究方法的有机结合是该河流沉学的主要研究手段,而定量研究和数值模拟研究是其将来发展的必然趋势。

(3) 网状河和分汊河的多河道形成机理的理论探讨和水槽模拟实验有待加强. 这是河流沉积学上可望有重大发现的突破点之一。

(4) 一条河流中不同河段的河型分布及转化(河型随空间的转化)、同一地区不同时段的河型演化(河型随时间的转化)的模式探讨及其影响因素归纳是河流沉积学、河流动力学、河流地貌学的研究者所共同面临的课题,由此所导致的沉积学家、地貌学家和水利学家等不同领域的研究者的相互配合是该学科发展的一大特色。

(5) 河流沉积学的研究成果在洪水和泥沙灾害的防治方面还有着广阔的应用空间;在控制河水污染、河流沉积物污染,以及在人们生存环境的评价和管理等方面日益显示出它的重要性。

4.1.2 鄂尔多斯盆地石千峰组研究现状和发展的趋势鄂尔多斯盆地为一富含油气的大型叠合盆地,经过20多年的勘探实践,先后在下古生界以及上古生界太原组、山西组、下石盒子组都发现了具有相当规模的气藏(气田)。

而石千峰组由于为炎热氧化环境条件下形成,一般认为其不利于油气藏的形成。

但是,近年来随着鄂尔多斯盆地天然气勘探的进一步深入,XX年首次在榆17井石千峰组地层中获得了工业性气流;此后,又在该区先后发现了神8井区、盟5井区石千峰组气藏。

这些发现打破了上石盒子组以上地层中无天然气藏的历史。

与此同时,在其他盆地陆相“红色地层”中亦获得了重要的油气成果,如四川盆地侏罗系洛带气田和新场气田。

就鄂尔多斯盆地石千峰组的研究现状来看,众多学者对上古生界太原组、山西组和石盒子组沉积相、岩相古地理等方面已做过详细研究并且在沉积相、层序地层学、岩相古地理以及油气勘探等领域取得了丰硕的成果;而对上二叠统石千峰组的研究相对较少,且缺乏系统性,而石千峰组目前分为五个段——千1段、千2段、千3段、千4段、千5段。

鉴于上述重大的现实研究意义和存在的研究程度低的问题,张翔等以鄂尔多斯盆地石千峰组为研究对象,通过对盆地西线11条野外剖面和东线12条野外剖面的详细观测,并对盆内钻井岩心进行了详细的观察和描述,以沉积学为理论基础,探讨鄂尔多斯盆地石千峰组沉积体系类型、古地理展布规律和时空演化特征,最后认为千一主要是湖泊相沉积,千二段上部主要是三角洲沉积,千二段下部主要是河流的河道沉积,千三段、千四段、千五段基本都是河流相沉积。

其中的河流沉积包括辫状河和曲流河两种类型。

总的来看,从千5期到千1期,古地理特征和沉积相的展布及演化特征是一致的,均表现为物源来自北部阴山古陆形成于北高南低的环境中。

但是,早期受构造抬升的影响表现为三角洲体系明显进积作用,随着湖盆面积的扩大,三角洲前缘向北迁移,三角洲平原收缩,千3期湖泊面积最大,相应出现最大湖泛沉积。

后期湖泊逐渐萎缩,三角洲平原和三角洲前缘逐渐向南推进。

由此可见,千5期到千1期的古地理演化过程,不仅体现了相带的展布特征,同时也体现了一个完整的湖平面上升和下降的过程。

但是这是现对于整个鄂尔多斯盆地石千峰组研究,对于东部地区的岩相古地理研究还是不够完善,不够细化,有待于完善。

4.2研究的主攻方向在前人研究的基础上对鄂尔多斯盆地东部露头区石千峰组岩相古地理研究,完善和细化石千峰组河流沉积。

5 主要研究内容、需重点研究的关键问题及解决思路本题目主要研究内容包括石千峰组岩石相分,石千峰组岩石相组合及沉积微相分析和石千峰组沉积特征分析,最后建立石千峰组滨岸沉积模式。

关键问题是基本掌握河流沉积相及相关理论体系、研究方法、研究思路。