莫扎特安魂曲作品分析(精品)

- 格式:ppt

- 大小:486.50 KB

- 文档页数:9

莫扎特安魂曲解析莫扎特的安魂曲,全名为《尊荣大安魂曲(Requiem Mass in D minor, K. 626)》,是他生前最后的作品之一,也是最为著名的作品之一。

这部乐曲创作于莫扎特生命的最后几个月,但遗憾的是,他未能完成这部作品,只完成了乐曲的前两个节奏。

莫扎特的安魂曲由莫扎特的学生弗兰茨·克塞勒(Franz Xaver Süssmayr)在莫扎特去世后完成。

莫扎特的安魂曲是一部音乐上极具震撼力和情感表达力的作品。

这部沉郁而庄严的乐曲以拉丁文的宗教词汇描绘了一个传统的安魂弥撒的结构,包括九个部分:序曲(Introitus)、哀歌(Kyrie)、断罪(Dies Irae)、东方大驾光临(Tuba Mirum)、灵魂之余(Rex Tremendae)、哀歌(Recordare)、末日审判(Confutatis)、安魂(Lacrimosa)、拯救归于恩典(Domine Jesu)和圣洗(Sanctus)。

在这部作品中,莫扎特以其丰富的和声色彩和精湛的曲调展示了他的天才作曲才华。

强烈的情感表达和典雅的旋律让这部作品成为了乐坛的经典之一。

乐曲中充满了痛苦、悔恨、愤怒以及渴望得到永恒宽恕的复杂情感。

莫扎特的安魂曲被认为是西方古典音乐历史上最重要的作品之一。

它不仅是莫扎特生前最伟大的遗产,也是一部启示了无限灵感的作品。

这部乐曲的悲壮和宗教意义超越了莫扎特个人的生命,成为了一部永恒的经典。

莫扎特的安魂曲不仅仅是一部音乐作品,它深深触动了人们的灵魂。

它向我们展示了生命和死亡的矛盾,以及对于死亡的永恒追寻。

它让我们反思生命的意义,思考人类存在的无常和脆弱。

无论是对于音乐家、音乐爱好者还是对于普通听众来说,莫扎特的安魂曲都是一部不容错过的经典之作。

从莫扎特《安魂曲》看古典主义时期的合唱莫扎特的《安魂曲》是古典主义时期合唱作品重要代表之一,不仅代表了莫扎特的创作风格,充分体现了古典主义时期宗教合唱的风格特征。

本文结合莫扎特的生平,莫扎特创作《安魂曲》的历史背景对《安魂曲》进行分析研讨,并追溯合唱发展的历史,进而研究古典主义时期合唱发展过程中的重要特征。

首先,文章简要介绍了莫扎特以及创作《安魂曲》的历史背景,并结合具体谱例对《安魂曲》进行分析研究,然后是阐述古典主义时期合唱的历史背景,介绍莫扎特与海顿,贝多芬紧密的联系。

最后通过莫扎特《安魂曲》与海顿和贝多芬的作品进行比较研究寻找共通点进而总结出古典主义时期合唱发展变化过程中所呈现的特征。

在音乐史上,有“五大《安魂曲》”之说,包括莫扎特、凯鲁比尼、柏辽兹、威尔第、福雷,音乐会上演奏得最多的是莫扎特和威尔第的《安魂曲》。

如果要一位略通音乐的人说出历史上最出名的《安魂曲》,恐怕十有八九的回答也不出其右。

莫扎特的《安魂曲》采用了德文歌词,但是根据通用的规则,莫扎特也在乐曲上填写了拉丁文歌词。

第一段《进堂咏》类似于序曲,大管和圆号开始了庄重的引奏,合唱唱出了“望主赐彼安息并以灵光承照”——这段音乐非常感人。

第二段合唱《慈悲经》以十分壮丽的赋格曲式展开,因为莫扎特把前两部分完全以交响化的曲式创作,所以听起来非常地恢宏、庄严。

最后的《圣餐经》续写者苏斯迈尔重新引用莫扎特在第一部分中使用过的旋律段落,以求达到前后呼应——给人以“莫扎特式结束”的效果。

大多数音乐学者都对莫扎特创作这部作品的热情与执着持赞赏态度。

著名的日本乐评人志鸟荣八郎曾说:“我聆听这部作品时,不仅仅是感受到莫扎特耗尽自己的心血来创作,同时也能够感受到莫扎特创作到生命的最后一刻的那种坚强的意志。

莫扎特的意志深深地感染了我,每听一次,我都充满了新的勇气和力量。

”莫扎特这部《安魂曲》使用的是传统曲式,用的是拉丁文歌词,非常真挚、动人。

莫扎特一生直到穷极潦倒之时,在他的音乐中也一直没有痛苦,而只有纯净的欢乐。

这部临终前的作品仍是如此,只有那种在天国的光芒照耀着他的感觉。

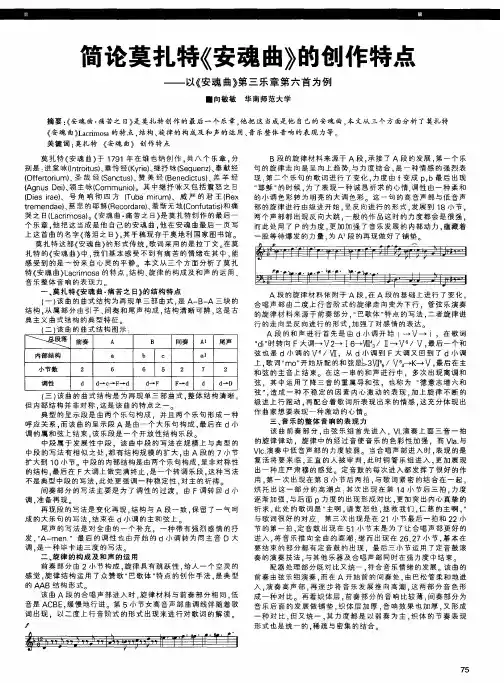

莫扎特的安魂曲共分八个部分,分别是:进堂咏(In troitus )、慈悲经(Kyrie)、继叙咏(Seque nz)、奉献经(Ofertorium )、圣哉经(Sanctus)、福哉经(Benedictus)、羔羊经(Agnus Dei)、圣餐经(Communio )。

莫扎特在写到继叙咏"的第6段痛哭之日"的第八小节时去世,他完成了第一部、第二部的合唱和弦乐,第三、四部只完成了合唱。

帮他将全曲完成的有奥地利的作曲家艾伯勒、斯塔德勒和莫扎特的学生苏斯迈尔,但主要是苏斯迈尔之功。

作者: 何駸駸[1]

作者机构: [1]贵州民族大学音乐舞蹈学院,贵州贵阳550025

出版物刊名: 戏剧之家

页码: 106-107页

年卷期: 2021年 第36期

主题词: 莫扎特;《安魂曲》;宿命

摘要:沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特是一个众所周知的音乐天才.关于莫扎特的研究很多,但是,这位伟人为何英年早逝,依旧没有确切的答案.有人说性格决定命运,细节决定成败,一个人的生命轨迹一定与他的生活环境、社会关系联系紧密.莫扎特从小生活的环境造就了他天真单纯的性格,他生活的社会环境所倡导的思想影响了他的世界观.本文主要从莫扎特的性格、生活环境和生活经历等方面来论述这个音乐天才最终的宿命.。

requiem in d minor,k626咏叹调Requiem in D Minor, K626: 一曲咏叹调音乐,是一种能够穿越时空,触动人心灵的神奇艺术表达形式。

它可以令人情感激荡,思绪万千。

而莫扎特的《d小调安魂曲》(Requiem in D Minor, K626)正是其中的经典之作。

无论是作曲技巧的卓越展示,还是情感的深邃表达,这部作品都蕴含着无尽的魅力。

本文将带您一同探索《d小调安魂曲》背后的故事,并剖析其中的音乐魅力。

1. 莫扎特与安魂曲2. 《d小调安魂曲》的创作与演出历程3. 音乐魅力:磅礴庄严的音乐构架4. 音乐魅力:情感沉浸与舒缓安慰5. 一首安魂曲的永恒留存1. 莫扎特与安魂曲莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)是18世纪最杰出的作曲家之一,他的音乐才华令人叹为观止。

然而,他的一生充满了悲情与不幸。

《d小调安魂曲》也是在这样的气氛下诞生的。

2. 《d小调安魂曲》的创作与演出历程莫扎特于1791年接受了安魂曲的委托创作,并在随后的几个月内致力于这个项目。

然而,由于疾病的折磨,莫扎特未能完成这部作品。

他在 1791 年 12 月 5 日去世时,只完成了这部作品的一部分。

这使得《d小调安魂曲》成为莫扎特生前遗作之一,也为这部作品增添了更多的神秘色彩。

3. 音乐魅力:磅礴庄严的音乐构架《d小调安魂曲》的音乐构架磅礴庄严,展现了莫扎特的杰出驾驭能力。

从开头的强烈雷鸣般的合唱和管弦乐声,到结尾的宏大和谐,它给人一种震撼力和敬畏之感。

这种音乐魅力在作品的各个部分都得到充分展现,使得听众仿佛处于音乐的浩渺世界中,情绪被唤醒。

4. 音乐魅力:情感沉浸与舒缓安慰《d小调安魂曲》不仅给人以震撼,更能够引发人们内心深处的情感共鸣。

莫扎特巧妙地将悲伤、安慰和宁静融入其中,使得每一段旋律都犹如一次情感的渲泄。

无论是动情的女声独唱,还是庄重的男声合唱,都将听众带入沉浸式的音乐体验中。

安魂曲》——嫉妒毁灭的音乐天才之殇《莫扎特传》讲述了伟大的音乐天才沃尔夫岗.阿巴迪斯.莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)的一生。

影片采用倒叙手法,由安东尼奥.萨利埃雷(Antonio Salieri)讲述。

他是一位宫廷乐师、莫扎特的天才使他既羡慕又震惊,心理上发生了变态,决定除掉莫扎特。

音乐在全片中具有叙述和点出主题的作用,将莫扎特的音乐和他的生平事件串连在一起,刻划了莫扎特与萨利埃雷在音乐上的冲突。

1782年,年仅26岁的莫扎特来到维也纳,其绝世才华立即倾倒了整个奥地利宫廷,同时也引起了宫廷首席乐师萨利埃利的嫉妒。

萨利埃利为人自负,自诩为维也纳音乐界第一人。

莫扎特的才华既令他惊叹,也使他陷入深深的绝望之中。

心胸狭窄的萨利埃利由嫉转恨,决心不惜一切代价毁灭掉这个强大而可怕的“对手”。

莫扎特的音乐造诣超尘脱凡,在生活中却是个不修边幅,行为恣肆的人。

在萨利埃利的挑唆之下,保守、刻板的维也纳主流音乐界视他为“异端”,处处为他设坎施绊。

莫扎特的乐谱遭到大量删改,作品无法在剧院上演,生活日渐困窘。

莫扎特的父亲突然去世,这使莫扎特悲痛万分,精神上受到很大刺激,身体一落千丈。

萨利埃利知道自己的机会终于来了。

他戴上莫扎特父亲生前用过的假面道具,敲开莫扎特的家门,要他谱写一篇《安魂曲》。

莫扎特在恐惧和疾病的双重折磨下夜以继日地工作。

《安魂曲》写成了,他自己也终于油枯灯尽,气绝身亡,死时年仅35岁。

萨利埃利的阴谋得逞之后,自感莫扎特的冤魂日夜索命不休,最后精神失常,被送进疯人院。

时光流逝,曾经烜赫一时的萨利埃利渐渐被人遗忘,莫扎特的作品却成为人类音乐殿堂里的瑰宝,在世间永远传唱。

《莫扎特》反映了艺术上的创新与模仿、生活中的天真与世故、人生道路上的善与恶的冲突,揭示了人类文化发展史上因无知和缺乏鉴赏力而扼杀天才这一可悲事实。

莫扎特全名为“沃尔夫冈·阿玛迪亚斯·莫扎特”,片名《AMADEUS》正是取自中间的一段,拉丁文指“上帝所钟爱的人”,莫扎特是上帝钟爱的人,而萨列里却一手毁灭掉了他的绝世才华。

音乐欣赏 - 古典音乐的经典作品推荐古典音乐作为一种文化遗产和艺术形式,有着无可比拟的独特魅力。

其中一些经典作品已经成为了世界音乐史上的里程碑,深深地影响着后世的作曲家和音乐家。

在这篇文章中,我们将为您推荐一些古典音乐中的经典作品,带您一起欣赏这些美妙的乐章,感受音乐的魅力。

1. 贝多芬的第九交响曲贝多芬的第九交响曲,无疑是古典音乐领域的巅峰之作。

这部交响曲不仅仅是一首音乐作品,更是对人类的智慧和对世界的理解的一种表达。

其中融入了合唱部分,描绘了人类团结、希望和和平的理想。

无论是贝多芬悲壮的开头,还是最后一部分的庄严宏大,都展现出了作曲家的天才和情感。

2. 莫扎特的《安魂曲》莫扎特的《安魂曲》是一部感人至深的合唱乐曲。

这部作品以其纯净而悲伤的旋律和出色的和声而闻名,深深触动了无数听众的心灵。

据说,莫扎特在创作这部作品时已经感受到了自己生命的残短,因此赋予了它一种特别的情感和力量。

当听到《安魂曲》时,您将会被它美丽动人的旋律所打动,仿佛置身于另一个世界。

3. 贝多芬的《命运交响曲》贝多芬的《命运交响曲》是一部充满激情和力量的作品,被誉为古典音乐史上最重要的交响曲之一。

它以其强大的动态和丰富的旋律,向听众展示了贝多芬的创作天赋和独特的音乐风格。

从开头悲壮的音乐主题到最后的壮观结尾,这部作品让人热血沸腾,激发无限的想象力。

4. 调皮的《小夜曲》莫扎特的《小夜曲》是古典音乐中最著名的作品之一。

这首小夜曲以其欢快、活泼的旋律广为人知。

与其他古典音乐不同,这首曲子简单明快,每个音符都充满了活力和喜悦。

当您在一个寂静的夜晚欣赏这首曲子时,您会感受到它如清风般轻盈和愉悦的氛围。

5. 肖邦的钢琴协奏曲肖邦的钢琴协奏曲是古典音乐中最著名的钢琴作品之一。

这些协奏曲以其激情四溢的钢琴演奏和精细的乐器编曲而闻名。

肖邦的音乐充满了浪漫主义的情感,使得钢琴在其中成为了情感的表达工具。

当您聆听这些协奏曲时,您将被肖邦的创作和演奏技巧所震撼,并感受到钢琴的美妙之处。

欧洲经典音乐作品赏析课结业论文题目:莫扎特《安魂曲》赏析学号:姓名:年级:学院:系别:专业:指导教师:完成日期:年月日莫扎特《安魂曲》赏析摘要说到安魂曲,人们首先就想到莫扎特的《安魂曲》,在欧洲音乐鉴赏课上倾听了这首乐曲后,我被震撼了。

不禁想为大家介绍一下这部作品,以及想说我听了这首乐曲后的一点心得,和上了一学期欧洲音乐鉴赏课后的一点体会。

关键词安魂曲;莫扎特;鉴赏;心得这部《安魂曲》使用的是传统的安魂曲形式,用的是拉丁文歌词,真挚动人的无以复加的境地。

莫扎特医生即使到穷极潦倒之时,他的音乐中也没有痛苦,而只有纯净如阳光般的欢乐和悲天悯人的人文气息。

马里纳指挥圣马丁合唱团及圣马丁乐团的演绎并非这部作品最著名的版本(比如伯恩斯坦几年亡妻的版本及卡拉扬金版),但这个版本自有一股清新和顺的气质,和莫扎特的气质很是接近,因此欣赏起来只有灵魂的升华感,而没有生命中不能承受之痛的悲伤感。

下面,我们来看一看《安魂曲》这部作品的分析《安魂曲》的分析《安魂曲》开始使用了阴郁的d小调,沉重的弦乐伴奏与暗淡的情绪象征了永恒的安息,然而我们还是能够从音乐中听到一些骚动不安,象是面对即将到来的永恒死亡心存不甘。

请大家关注一下这个灰暗的d小调,莫扎特生前并不常用d小调,只有在《唐璜》中频繁使用,《唐璜》所涉及的主题同样是死亡、超自然的神力等等,莫扎特在《安魂曲》中一开头就使用这个对他来说比较罕见的奇特调性,当时他的困苦心情可见一斑。

黑暗笼罩了整部《安魂曲》,我们不难发现莫扎特在配器中甚至很少使用高音木管乐器,在弦乐沉重节奏的伴衬下,巴松吹奏出主题旋律,接着另外一个主题相隔五度出现在巴赛管1上,当时这种中音单簧管发明不久,莫扎特在他晚年经常使用这种新乐器,比较出名的例子是在歌剧《魔笛》中的使用。

接着,合唱四部相继演唱起阴暗的安魂曲主题,直到“以永恒的光”处情绪才有了改变,独唱女高音开始演唱“都应称颂你”,但没有进行几句合唱团就进入了,接替独唱女高音的旋律继续发展下去,男低音声部唱起了“请赐永恒安息”的主题,女低音声部与之形成对位关系,在持续了几小节之后,合唱的另外两个高音声部渐次加入。

安魂曲赏析———经典音乐赏析论文如果要一位粗通音乐的人说出历史上最出名的安魂曲,恐怕十个倒有九个要答莫扎特《安魂曲》。

人们热衷于《安魂曲》的原因更多是出于猎奇。

1826年一位名叫戈特弗里德·韦伯的多事的德国作曲家撰写了一本书,书中对30多年前首演的莫扎特的《安魂曲》提出了真伪考据的疑问,于是重新钩起人们对陈年往事的无限兴趣,一时各种关于《安魂曲》的传奇、假想、谣言、推测与美好幻想相继出笼,关于莫扎特的一切重又成为抢手货,从此,《安魂曲》研究竟然成为莫扎特学的一部分。

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(英语:Wolfgang Amadeus Mozart,1756年1月27日-1791年12月5日),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡,欧洲古典主义音乐作曲家。

1760年,开始学习作曲。

莫扎特一生漂泊劳碌。

1762年的寒冬,年幼的沃尔夫冈与姐姐南内尔的欧洲巡演拉开序幕。

从慕尼黑、林茨到受弗朗西斯一世接见的维也纳之行后,他经由波恩、科隆、布鲁塞尔抵达法国,在巴黎他短暂碰壁,随后在英国重整旗鼓,在意大利度过的岁月则为莫扎特日后的歌剧创作提供了无限源泉。

1773年,在意大利受挫的莫扎特重返故里,从粮食大街四层狭小局促的公寓迁至萨尔茨河对岸新城的马卡特广场八号。

在萨尔茨堡,莫扎特被任命为大主教宫廷首席乐师,但是这个人生阶段于他而言,却充满了忧郁压抑。

新任大主教科罗瑞多让莫扎特深切体会到萨尔茨堡的保守封闭。

1781年,莫扎特到维也纳开始10年的创作生涯。

1791年12月5日0时55分,莫扎特逝世,享年35岁,死因不明。

《安魂曲》开始使用低沉而缓慢的吹奏,伴随着阵阵平静和谐乐,把人们代进了庄严肃穆的教堂中,静静等待着即将开始的“安魂弥撒”。

当引曲过后,低沉浑厚的)男中音,把人们的心,灵魂,感情,代入一片宁静,严肃。

伴随着接之而来的,源源不绝的,唱诗班多次重复的合唱,另人如身临其境,共祝祷词。

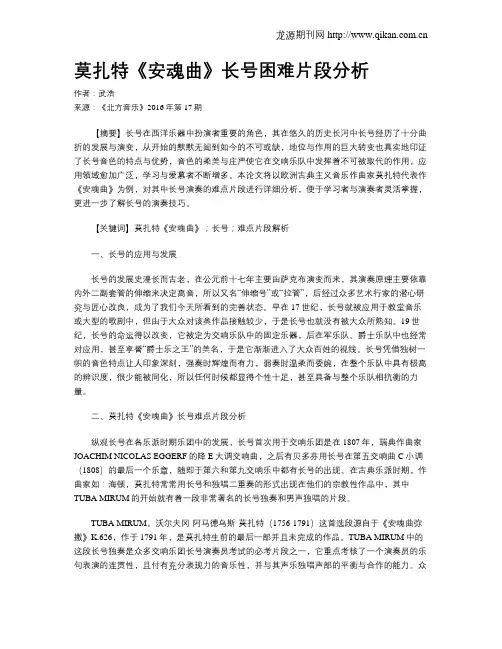

莫扎特《安魂曲》长号困难片段分析作者:武浩来源:《北方音乐》2016年第17期【摘要】长号在西洋乐器中扮演者重要的角色,其在悠久的历史长河中长号经历了十分曲折的发展与演变,从开始的默默无闻到如今的不可或缺,地位与作用的巨大转变也真实地印证了长号音色的特点与优势,音色的柔美与庄严使它在交响乐队中发挥着不可被取代的作用,应用领域愈加广泛,学习与爱慕者不断增多。

本论文将以欧洲古典主义音乐作曲家莫扎特代表作《安魂曲》为例,对其中长号演奏的难点片段进行详细分析,便于学习者与演奏者灵活掌握,更进一步了解长号的演奏技巧。

【关键词】莫扎特《安魂曲》;长号;难点片段解析一、长号的应用与发展长号的发展史漫长而古老,在公元前十七年主要由萨克布演变而来,其演奏原理主要依靠内外二副套管的伸缩来决定高音,所以又名“伸缩号”或“拉管”,后经过众多艺术行家的潜心研究与匠心改良,成为了我们今天所看到的完善状态。

早在17世纪,长号就被应用于教堂音乐或大型的歌剧中,但由于大众对该类作品接触较少,于是长号也就没有被大众所熟知。

19世纪,长号的命运得以改变,它被定为交响乐队中的固定乐器,后在军乐队、爵士乐队中也经常对应用,甚至享誉“爵士乐之王”的美名,于是它渐渐进入了大众百姓的视线。

长号凭借独树一帜的音色特点让人印象深刻,强奏时辉煌而有力,弱奏时温柔而委婉,在整个乐队中具有极高的辨识度,很少能被同化,所以任何时候都显得个性十足,甚至具备与整个乐队相抗衡的力量。

二、莫扎特《安魂曲》长号难点片段分析纵观长号在各乐派时期乐团中的发展,长号首次用于交响乐团是在1807年,瑞典作曲家JOACHIM NICOLAS EGGERF的降E大调交响曲,之后有贝多芬用长号在第五交响曲C小调(1808)的最后一个乐章,随即于第六和第九交响乐中都有长号的出现。

在古典乐派时期,作曲家如:海顿,莫扎特常常用长号和独唱二重奏的形式出现在他们的宗教性作品中,其中TUBA MIRUM的开始就有着一段非常著名的长号独奏和男声独唱的片段。

莫扎特《安魂曲》作者:谢佳彤来源:《北方音乐》2016年第05期【摘要】是弥撒曲中一个分支,是罗马天主教用来超度亡灵的特殊弥撒..本文通过莫扎特的创作背景,过程及曲式结构要素进行简要阐述,对莫扎特进行了全方位多角度分析,为欣赏提供帮助.【关键词】莫扎特;安魂曲;背景;分析莫扎特《安魂曲》于1791年在维也纳创作,共八个乐章,分别是:进堂咏(Introitus)、垂怜经(Kyrie)、继抒咏(Sequenz)、奉献经(Offertorium)、圣哉经(Sanctus)、赞美经(Benedictus)、羔羊经(Agnus Dei)、领主咏(Communio)。

其中继抒咏又包括震怒之日(Dies irae)、号角响彻四方(Tuba mirum)、威严的君王(Rextremendae)、慈悲的耶稣(Recordare)、羞惭无地(Confutatis)和落泪之日(Lacrimosa)。

一、节拍,调性与速度的特点。

莫扎特《安魂曲》是以d小调为主调,主要采取了近关系转调的方式,虽然在作品的中间出现一些变化,但音乐始终是围绕着 d 小调展开。

在节拍上主要使用4/4拍,配合着《安魂曲》庄重肃穆的精神要求,只有《继抒咏》中的“ 求你纪念”(3/4)、“痛苦流泪之日”(12/8)以及“ 欢呼曲”与“ 赞美曲”里的“Osanna” 部分(3/4)和《羔羊赞》(3/4)中改变了节拍。

二、安魂曲的死亡主题随着慢板(Adagio)行进速度的前奏音乐响起,开篇《安息经》(Requiem)中莫扎特用下行小二度音程架构起整部作品的中心主题,依次由低音管和巴塞管演奏,强烈的超度亡灵的诉求奠定了作品的基本格调,从一开始就点明愿逝者安息的主旨,明确表达出《安魂曲》的创作意图。

中心主题在《继抒咏》的第六首乐曲《痛苦流泪之日》中,莫扎特亲笔写作的第一至第八小节中饱含着深深的悲怆之情,可以真切地感受到莫扎特面对生命即将终结的事实,其精神与肉体所承受的折磨和煎熬。

莫扎特——《安魂曲》Mozart 1756年1月27日生于奥地利(神圣罗马帝国时期)的萨尔茨堡一位宫廷乐师的家庭,他的父亲奥波德是那座城中宫廷大主教乐团的小提琴手也是一个作曲家。

他的母亲也酷爱音乐,会拉大提琴和小提琴。

莫扎特有很多兄弟姐妹,他是家中的第7个孩子;1791年12月5日卒于维也纳,年35岁。

其中最出名的乐剧是《安魂曲》和《唐璜》和《魔笛》。

莫扎特是奥地利作曲家,欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一,作为古典主义音乐的典范,他对欧洲音乐的发展起了巨大的作用。

莫扎特一共创作了549部作品,其中包括22部歌剧、41 部交响乐、42部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。

莫扎特是钢琴协奏曲的奠基人,作有29部加K.107三首钢琴协奏曲,他对于欧洲器乐协奏曲的发展同样作出了杰出的贡献。

歌剧是莫扎特创作的主流,他与格鲁克(Gluck)、瓦格纳(Wagner)和威尔第(Verdi)一样,是欧洲歌剧史上四大巨子之一。

他又与海顿、贝多芬一起为欧洲交响乐写下了光辉的一页。

另外,他的《安魂曲》也成为宗教音乐中难能可贵的一部杰作。

作为18世纪末时的欧洲作曲家,莫扎特的音乐深刻地反映了这个时代的精神,尤其是体现在歌剧作品中的市民阶层的思想,无疑在当时具有进步的意义。

莫扎特赋予音乐以歌唱优美欢乐性,然而,其中又深含着悲伤,这正反映了莫扎特时代知识分子的命运。

艺术生涯初露锋芒(1762~1773)莫扎特出生在一位宫廷乐师的家庭。

3岁起显露极高的音乐天赋,4岁跟父亲学习钢琴,5岁开始作曲(1762~1773)1762年,6岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次试验性的巡回演出,获得成功。

1762年,六岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次尝试性的巡回演出,获得成功。

1763年6月-1773年3月,他们先后到德国、法国、英国、荷兰、意大利等国作为期十年的旅行演出,获得成功。

北方音乐Northern Music引言纵览近当代舞蹈发展进程,舞蹈创作往往与音乐存在密切关联。

由我国青年舞者许一鸣创作的《孤独》成为现代舞作品的典型代表,借鉴爱德华·霍普绘画作品中的静态画面营造氛围感,将音乐从舞蹈动作语言、舞蹈结构中抽离出来作为独立元素,使舞蹈的主体性得到最大限度发挥;由德国编舞家莱纳·菲斯托创作的《莫扎特安魂曲》则灵活运用音乐编舞法,借助同名音乐作品中的宏伟音响塑造动态画面,使舞蹈从属于音乐、服务于音乐,以此维护舞蹈与音乐间的协作关系,呈现出全新的艺术表现形式。

两部作品实则传达出两种不同的舞蹈与音乐协作形式,为舞蹈作品创作与舞乐关系处理提供了新的借鉴思路。

一、《孤独》——现当代舞蹈创作方法(一)舞蹈创作特征1.舞美布置形式在作品《孤独》中,首先借助舞美布景营造出静态的画面意象,随后音乐的加入起到伴奏、烘托的作用。

在舞美布置形式上具有简洁性特征,舞台上布置的所有静物均具有“孤独”的符号指向意义。

例如,在舞台的左前方紧邻门窗处放置了一个沙发,与位于舞台右后方的路灯呈对角线,营造出有限空间内的孤立、隔离质感;在灯光设计上,长条状的银色光束在演出过程中贯穿对角线,利用灯光效果将沙发与路灯划分为两个独立的空间,塑造出室内与室外两种空间尺度以及不可逾越的界限感,且偶尔闪现出的暖光也无法为画面意象增添热情与温暖的意味。

整体来看,该作品利用静物的孤立、空间的寂寥以及冷色调灯光凸显出作品所表达的“孤独”主题,而舞者的神态、面部表情与肢体动作更恰到好处地传达出浅淡又萦绕不散的愁绪,塑造出和谐统一的画面感。

2.舞者动作与位置在舞者动作语言的编排上具有鲜明的个体界限,动作语言趋向于日常化,较为自由散漫,舞者间的动作、位置无过多交集,但从个体表演角度入手,可从中观察到各舞者在单位空间内对个体孤独的生活状态的写意描述,呈现出人生旅途的漂泊感与茫然情绪。

针对双人舞进行赏析,舞蹈的编排有悖常规双人舞中力量向内聚拢的和谐感与整体性,更加注重传达出一种若即若离、欲拒还迎、挣脱束缚的情感意味,两舞者间的动作语言仅出现片刻的协调,随即借助位置的变换恢复空间层面上的孤立感,迎合作品的“孤独”主题。

88 Northern Music2017年第15期(总第327期)北 方 音 乐Northern MusicNO.15,2017(CumulativelyNO.327)试论莫扎特《安魂曲》的音乐结构与中心主题王何钊(安徽艺术职业学院,安徽 合肥 230000)【摘要】《安魂曲》是莫扎特为自己创作的音乐篇章,诠释了莫扎特对生命、死亡的认识,同时也丰富了安魂曲的音乐主题。

本文以莫扎特《安魂曲》为基础,结合个人认识和理解,对莫扎特《安魂曲》对的音乐结构与死亡主题进行了简要分析,仅供参考借鉴。

【关键词】《安魂曲》;音乐结构;死亡主题【中图分类号】J605 【文献标识码】A基金项目:安徽省高校人文社会科学研究重点项目《西方安魂曲死亡主题研究》(项目编号:SK2016A0496)。

一、莫扎特《安魂曲》的音乐结构(一)调性、节拍、速度的特点1.调性《安魂曲》以d小调为主调,采用近关系转调方式。

作品中间有一些调性变化,但是依然围绕主调展开。

2.节拍节拍以4/4拍为主,只有少数乐句采用了其他节拍。

如,“求你纪念”和“痛苦流泪之日”采用12/8节拍,“Osanna”部分采用3/4节拍[1]。

3.速度创作《安魂曲》时,莫扎特对乐曲演奏速度有明确要求,基本都标注了自己所期望的速度,只有《继叙咏》中的少数乐曲没有标注演奏速度。

(二)配器特点与交响乐、歌剧相比,莫扎特《安魂曲》乐队规模不是很大,配器只有巴塞管、低音管、小号、长号、定音鼓、弦乐、管风琴[2]。

巴塞管、低音管、长号的器乐声比较接近人声,莫扎特通过这些器乐声充实人声声部旋律,表现哀伤、肃穆的悲伤气氛。

定音鼓、长号能表现庄重的音乐。

弦乐丰富和声,用不同的节奏强化人声声部旋律,充分表现了莫扎特对死亡的思索,以及内心的挣扎。

在整首音乐作品中,乐队扮演着多重角色,一会儿重复人声声部的旋律,一会儿充当音乐背景,一会儿与合唱遥相呼应,起着调整、平衡作用。

二、莫扎特《安魂曲》的死亡主题(一)中心主题—小二度音程莫扎特《安魂曲》有十四首乐曲,分四部分。