古气候学速成手册(呕血终极版)分析

- 格式:doc

- 大小:80.25 KB

- 文档页数:9

气候学中的同位素记录和古气候研究气候变化是当前的热门话题,不仅是科学界关心的问题,也是广大民众所关注的话题。

为了更好地理解和研究气候变化,科学家对气候变化的研究一直没有停歇过。

在气候学领域中,同位素记录和古气候研究是两个非常重要的方法,这篇文章将会为大家介绍这两个方法。

一. 同位素记录同位素记录,即同位素比值记录,是气候变化研究中经常使用到的一种方法。

其基本原理是利用自然界中同一个元素的不同同位素存在不同的稳定性,可以反映出环境中的气候变化情况。

目前常用的同位素元素有氢同位素、氧同位素、碳同位素和氮同位素等。

1. 氢同位素氢同位素主要应用于降水的研究,例如,通过测量降水中氢同位素与氧同位素的比值,可以了解到降水的来源、运动路径、降水量等信息。

另外,由于氢同位素易于分馏,可以反映出在不同纬度下,水分馏分的情况,因此,氢同位素在研究季节变化和地理变化方面有很好的应用前景。

2. 氧同位素氧同位素主要应用于海洋和陆地水循环的研究。

通过测量不同海洋深度水样品中氧同位素的比值,可以了解海洋深度的温度情况,从而还原出过去的气候变化情况。

在陆地水循环方面,通过测量同一地区不同降水中氧同位素的比值,可以得出过去的气温和降水量等信息。

3. 碳同位素碳同位素主要应用于土地利用和植物生长的研究。

通过测量不同类型土地表面的土壤中碳同位素的比值,可以了解土地利用史和植物生长史。

此外,碳同位素还可以用于测定过去生物的化石记录中的碳同位素比例,从而了解过去的气候和生态系统变化情况。

4. 氮同位素氮同位素主要应用于陆地和海洋中生物生产和气候变化研究中。

通过测量环境中不同氮同位素的比例,可以了解氮循环过程和生态系统的营养状况。

此外,氮同位素也可以应用于环境中的污染来源和污染程度的研究。

二. 古气候研究古气候研究是利用不同类型的古代气候记录,还原出地球过去的气候变化历史。

目前,古气候研究主要依靠以下几个方法:1. 树轮树轮是重要的气候记录资源,通过对树轮的宽度、密度和同位素比例进行研究,可以了解到过去的气候变化情况。

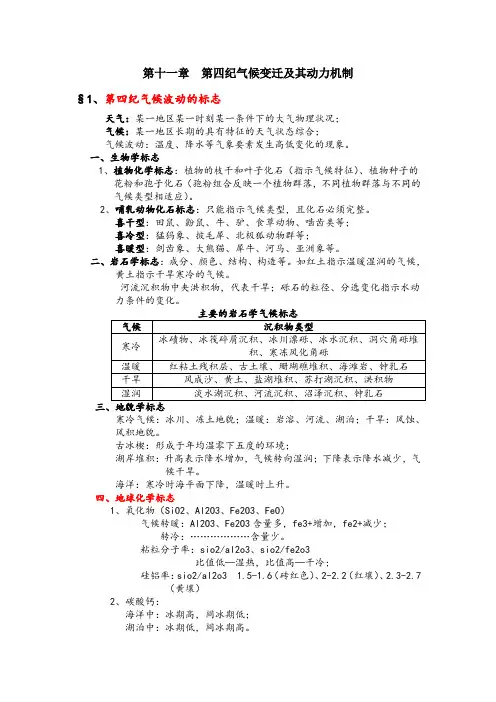

第十一章第四纪气候变迁及其动力机制§1、第四纪气候波动的标志天气:某一地区某一时刻某一条件下的大气物理状况;气候:某一地区长期的具有特征的天气状态综合;气候波动:温度、降水等气象要素发生高低变化的现象。

一、生物学标志1、植物化学标志:植物的枝干和叶子化石(指示气候特征)、植物种子的花粉和孢子化石(孢粉组合反映一个植物群落,不同植物群落与不同的气候类型相适应)。

2、哺乳动物化石标志:只能指示气候类型,且化石必须完整。

喜干型:田鼠、鼢鼠、牛、驴、食草动物、啮齿类等;喜冷型:猛犸象、披毛犀、北极狐动物群等;喜暖型:剑齿象、大熊猫、犀牛、河马、亚洲象等。

二、岩石学标志:成分、颜色、结构、构造等。

如红土指示温暖湿润的气候,黄土指示干旱寒冷的气候。

河流沉积物中夹洪积物,代表干旱;砾石的粒径、分选变化指示水动力条件的变化。

主要的岩石学气候标志三、地貌学标志寒冷气候:冰川、冻土地貌;温暖:岩溶、河流、湖泊;干旱:风蚀、风积地貌。

古冰楔:形成于年均温零下五度的环境;湖岸堆积:升高表示降水增加,气候转向湿润;下降表示降水减少,气候干旱。

海洋:寒冷时海平面下降,温暖时上升。

四、地球化学标志1、氧化物(SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO)气候转暖:Al2O3、Fe2O3含量多,fe3+增加,fe2+减少;转冷:………………含量少。

粘粒分子率:sio2/al2o3、sio2/fe2o3比值低—湿热,比值高—干冷;硅铝率:sio2/al2o3 1.5-1.6(砖红色)、2-2.2(红壤)、2.3-2.7(黄壤)2、碳酸钙:海洋中:冰期高,间冰期低;湖泊中:冰期低,间冰期高。

五、同位素地球化学标志1、氧同位素:冰期:海洋沉积物中O18/O16高,极地冰盖中低间冰期相反。

陆地与海洋相反。

2、碳同位素:有机碳:C3植物(木本为主)δ13C值低植物越发育,越湿润变凉;C4与C3相反,变干、温暖。

无机碳:C3 δ13C低值表温暖湿润,高值表干冷。

古气候重建及其意义导语:人类对气候的了解,不仅可以影响我们对环境的认识与保护,还可以为我们预测未来的气候变化提供重要参考。

古气候重建是一项以地质学为基础的科学研究,通过研究地球上不同时期的岩石、冰川、沉积物等古生物体和化学元素的信息,来揭示过去数百万年来的气候变化。

本文将探讨古气候重建的方法与意义。

一、古气候重建的方法1.地质记录:通过研究地球的地层和地球化学特征,可以推断出古代气候的变化。

地层是地球表面不同历史时期的沉积物堆积,包含了丰富的古气候信息。

例如,冰芯、湖泊沉积物和洞穴钟乳石中的微量元素浓度变化可以与气候变化关联。

2.生物标记物:通过分析古生物化石,可以判断古气候的变化。

例如,植物花粉和藻类化石可以提供关于古植被和水环境的信息,而动物骨骼和牙齿则可以揭示古生态系统和气候条件。

3.同位素分析:同位素是同一元素的不同原子核具有相同原子数但不同中子数的形式。

通过分析地质样品中的同位素比例,可以推断出古代气候的变化。

例如,氧同位素比值可以反映海洋温度和冰川活动。

二、古气候重建的意义1.对人类演化的认识:古气候重建可以帮助我们理解人类演化过程中的环境变化对人类适应性和迁移的影响。

例如,根据古人类遗骸和工具发现的地点、时代和环境条件,我们可以推断出人类古代迁移和适应气候变化的模式。

2.对生物多样性的影响:古气候重建可以提供对过去生物多样性和生态系统变化的了解。

通过研究古生物记录,我们可以反思过去生物灭绝和繁衍的原因,对保护和恢复生物多样性有重要意义。

3.对气候变化的预测:古气候重建研究结果可以提供对未来气候变化的预测和模拟。

通过了解过去的气候变化模式,我们可以更好地预测未来可能的气候变化趋势,制定适应措施和减缓气候变化的策略。

4.对环境保护的启示:古气候重建还可以为环境保护提供重要参考。

通过了解过去的气候变化和环境变化,我们可以明确地认识到人类活动对地球环境带来的影响,从而采取适当的环境保护行动。

关于古代气候研究的几点思考――以《黄淮海平原北宋至元中叶的气候冷暖状况》为例提要关于古代中国气候方面的研究成果颇丰,但方法上仍有不尽人意之处。

梅花、柑橘等与人类行为密切相关的生物物种,被过分强调,而特殊小气候下的个别现象往往被放大为普通规律。

相反,对雨雪霜等物理现象关注不足。

经常有意无意地以冬季温度来代表全年温度,而忽略了其他三个季节;对史料的理解过于片面,在作气候对比时出现标准的游移变�Q,论据与结论之间缺乏严密的逻辑必然性,运用理论时亦有随心所欲之处。

这些似乎可以归结为“以论带史”所致。

关键词宋代气候冷暖状况史料关于古代中国气候冷暖状况,已有很多研究成果问世,但争论仍然较大。

以两宋时期的大陆东部为例,竺可桢先生认为北宋时期已开始转向寒冷,“十二世纪初期,中国气候加剧转寒……第十二世纪刚结束,杭州的冬天气温又开始回暖……这种温暖气候好象继续到十三世纪的后半叶”①。

此文发表后产生很大影响,但也不乏商榷者,尤以满志敏先生《黄淮海平原北宋至元中叶的气候冷暖状况》②最为全面、坚决,其结论也被不少学者接受,屡被征引,似已成为定论。

笔者在详读满文之余,发现存在一些瑕疵,不敢苟同,而这些瑕疵多为今人研究古气候存在的通病,故特撰拙文,以就正于方家。

――――――—―① 竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年,第1期。

② 见《历史地理》第11辑,上海人民出版社,1993年,以下简称“满文”。

一关于材料的选择首先,对于古代气候的研究,可以从很多方面着手。

但相对于植物、动物的分布,冰、雪、霜等记录应该更关键有力。

因为在一个标准大气压下,气温下降到零度以下,静水(有结晶核)自然就凝结成冰,并不受时间和人工等任何影响,先秦如此,宋代如此,当今亦如此。

相反,我们用作证据的大部分植物,不但要受人类活动的影响,如满先生曾将其划分为自然分布型、经济分布型、观赏分布型和抑制分布型四类③。

而且,由于人类需要和自然选择的结果,也会在古代和现代形成很大差别,有的退化,有的进化,无论是其分布区域,还是生长时间,都难以与现在的所谓同类物种作简单的相提并论。

气候变化与古气候研究气候变化是当前全球面临的重要问题之一。

随着气候变化对人类社会和生态系统的影响变得日益明显,对过去气候变化的研究也越来越重要。

古气候研究是通过研究地球上古代的气候变化情况,以了解和预测未来气候变化的一种手段。

在过去的几十年里,古气候研究取得了巨大的进展。

科学家们通过分析古代地球材料中的气候指标,如冰芯、岩石、树木年轮等,揭示了地球上数百万年来的气候变化模式。

一项重要的古气候研究成果是揭示了冰期和间冰期的循环变化。

通过分析冰芯中的气候记录,科学家们发现地球在过去数百万年中经历了多次冰期和间冰期的交替。

这种周期性的寒冷和温暖时期与太阳活动、地球轨道变化等因素密切相关。

古气候研究还揭示了气候变化对人类文明的深远影响。

例如,科学家们通过研究中东地区古代文明的崩溃,发现气候变化是导致文明崩溃的重要原因之一。

在公元前2200年至公元前2000年之间,中东地区发生了一次罕见的干旱事件,导致农作物歉收、水资源短缺,从而引发了广泛的饥荒和社会动荡。

古气候研究还发现了过去数千年来的气候变化趋势。

例如,科学家们通过分析树木年轮和湖泊沉积物等材料,发现地球在过去一千年中经历过“中世纪暖期”和“小冰期”。

中世纪暖期是公元900年至1250年期间的一个相对温暖时期,而小冰期则是从公元1300年至1850年期间的一个相对寒冷时期。

这些变化提醒我们,过去人类社会所经历的温暖和寒冷时期可能不仅仅是自然波动,而与人类活动有一定关系。

随着科学技术的发展,古气候研究正不断推进。

例如,氧同位素分析技术的应用使得科学家们能够更精确地重建过去的气候变化。

此外,地球系统模型的发展也使得科学家们能够更好地模拟过去的气候变化,并预测未来的气候变化趋势。

未来的古气候研究将继续为人类应对气候变化提供重要的参考。

通过深入了解过去的气候变化,我们可以更好地预测未来的气候走向,并采取相应的措施来减轻气候变化对人类社会和生态系统的影响。

例如,在面对日益严重的全球变暖问题时,我们可以从过去的经验中吸取教训,探索可持续发展的路径,减少温室气体排放,降低对化石燃料的依赖,推广清洁能源等。

青海湖滩坝分布规律及其古气候意义陈启林;黎瑞;金振奎;彭飚;朱小二;袁坤;王菁【摘要】青海湖是我国最大的内陆湖盆,对气候变化十分敏感,而滩坝是青海湖滨浅湖带最为发育的沉积类型之一,其滩坝分布规律对晚更新世以来的古气候演化具有重要指示意义.在对青海湖一郎剑剖面进行实地考察的基础之上,对滩坝的分布规律及沉积特征进行精细解剖.通过分析总结前人相关测年数据,并与青海湖滩坝分布规律进行对比,发现青海湖湖平面升降对滩坝分布有明显的控制作用,建立了18 ka以来青海湖滩坝的演化过程,并将近18 ka以来青海湖湖平面升降史分为4个阶段:(1)更新世末温湿期,湖平面在海拔3 197~3 202 m附近波动;(2)全新世冷干期,湖平面近乎干涸;(3)全新世大暖期,湖平面处于全新世以来的最高值,约为3 212 m;(4)全新世凉湿期,湖平面回落到3 200 m附近,并在近2.5 ka湖平面加速下降.在晚更新世和晚全新世时,湖平面在海拔3 202 m附近波动时间较长,在该海拔范围内,形成了规模较大的复合滩坝;在早全新世,青海湖平面最低,多发育风成黄土和潟湖沉积;在中全新世,湖平面最高,形成了距离现今湖平面最远的数列单体滩坝.【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2019(033)001【总页数】11页(P187-197)【关键词】青海湖;湖平面;滩坝;古气候【作者】陈启林;黎瑞;金振奎;彭飚;朱小二;袁坤;王菁【作者单位】中国石油勘探开发研究院西北分院,甘肃兰州730020;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中国石油勘探开发研究院西北分院,甘肃兰州730020【正文语种】中文【中图分类】P512.32;P5320 引言湖泊是在一定地质、地理背景下形成的一个相对独立的自然综合体,是大气圈、生物圈和岩石圈相互作用的连接点之一[1-2]。

中国五千年来气候的变迁分析世界正在变冷第一节我国著名的气候学家竺可桢,根据考古资料及历史文献中丰富的气象学和物候学的记载,进行了卓越的研究,提出我国近五千年来气候变化的趋势,大致划分为四个时期①:一、约公元前3000—公元前1100 年的温暖时期,竺可桢把它称为“考古时期”,因为这一时期主要是根据考古发掘的遗迹来加以考证推断的。

西安市附近半坡村的仰韶文化(C14 测定约距今5600—6080 年前)遗址中,发现獐、竹鼠和貉等亚热带动物的骨骼遗骸②;在时间上晚于仰韶文化的。

河南安阳的殷墟(约前1400—1100 年)遗址中,除獐、竹鼠外还发现有象、貘、水牛等的遗骨③。

殷墟出土的甲骨文中有不少关于象的记载,如“今月其雨,只(获)象”,“于癸亥眚象,易日”。

据闻一多解释,甲骨文中“眚”是打猎的意思。

既然把象作为打猎的对象,就说明它不是由外地引进或人工饲养的,而是野生的、自然分布的。

同时殷周遗址出土的象尊和青铜器的象纹,也是当时人们在现实生活中对象已很熟悉的反映。

至于历史文献中,也有不少关于象的记载,例如《吕氏春秋?古乐》中有:“商人服象”,说明商人能够驯养野象。

又《孟子?腾文公下》有“周公相成王,诛纣伐奄”,“驱虎、豺、犀、象而远之”。

河南省古称豫州,“豫”字据胡厚宣解释,就是一个人牵着一头象的标志①。

以上这些都是商代及周初黄河下游有野象活动的证明。

貘和象都是东南亚热带森林地区的动物。

现代的象目前在我国只能自然生存在云南省南部西双版纳的密林中。

亚洲现代的貘,更局限于马来半岛及苏门答腊的沼泽森林。

这些喜暖的古动物遗骸,指示了当时黄河流域气候的温暖和湿润②,考古学家尹达还在山东历城县一处稍晚于仰韶文化的龙山文化遗址中,发现了炭化的竹节。

现代竹类大面积的生长大体上已不超过长江流域。

竺可桢氏据此假设五千年来竹类分布的北限大约向南后退了1—3°纬度,从而证实当时的年平均温度比现在高2℃左右,冬季1 月的平均温度比现在高3—5℃。

地质学与古气候研究解析气候变化的过去与未来地球的气候一直在发生变化,这对我们人类生存和社会发展都具有重要影响。

为了更好地理解气候变化的过去与未来,科学家们积极开展地质学与古气候研究。

通过对地球历史记录的分析和模拟,这些研究为我们提供了深入了解气候变化机理、预测未来气候趋势的重要线索。

本文将探讨地质学与古气候研究在解析气候变化过去与未来方面的重要作用。

第一部分:地质学与气候变化的过去解析地质学研究通过对地球岩石和化石的分析,提供了关于过去气候变化的丰富信息。

地球历史上的气候变化可以追溯到数百万甚至数亿年前的时代。

通过地层堆积、沉积物和冰芯样本等资料,地质学家们可以重建过去气候的变化过程。

1. 气候指标的解析地质学家通过分析各种气候指标,如降水量、温度、湿度、植被类型等,可以获得关于古气候变化的信息。

其中,孢粉和化石的分析是一种主要方法,它们可以反映当地环境的气候特征。

例如,稳定同位素比值可以用于判断古气候的干湿程度,化石植物的种类和分布可以揭示古代植被类型及其适应性。

这些指标的解析为我们提供了详细的气候变化历史,帮助我们了解过去气候变化的规律和趋势。

2. 寒武纪冰期与古气候变化在地质学的研究中,寒武纪冰期被认为是一个重要的古气候事件。

据研究人员分析,约5.4亿年前的寒武纪冰期可能与海洋环境、古地理构造和大气成分等因素有关。

通过对该时期岩石和化石的研究,我们能够对当时的气候环境进行初步推测,并为理解后续气候变化提供了重要线索。

第二部分:地质学与气候变化的未来预测地质学的研究不仅关注气候变化的过去,也对未来气候变化进行预测。

通过模拟和分析现代气候变化的趋势,科学家们可以预测未来数十年乃至数百年的气候趋势和可能的变化。

1. 模拟与预测地质学家使用气候模型来模拟不同的气候情景,并预测未来的气候变化。

这些模型基于地球系统的物理学原理和历史气候数据,通过对不同因素如温室气体排放、太阳辐射、海洋循环等的影响进行建模,可以推断未来气候的变化趋势。

中国五千年气候变化及其影响1、中国古代气候变化概况据考古发掘和相关记载:西周时期,我国气候寒冷。

春秋战国和秦汉时期气候较今温暖湿润,。

到东汉时代即公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势。

到了南北朝时期,天气骤然变冷,从而导致了北方游牧地区干旱冰冷,导致了游牧民族的大入侵。

隋唐时期气候变得暖和。

北宋时期气候开始转寒,。

十二世纪初期,气候加剧转寒,金人侵入华北地区,北宋灭亡,南宋迁都临安(今杭州)。

这时期,南方的太湖、苏州附近的南运河,在冬天经常结冰、遍地皆雪。

从十四世纪初的元末开始到二十世纪初的清末,我国的气候进入了一个很长的寒冷期,历经500余年。

这个期间的最温暖时期,气候也没有达到汉唐期间的温暖。

研究表明,中国的兴衰与气候的变化息息相关。

中国历史最强盛的王朝都出现于气候温暖时代,而分裂往往出现在寒冷期。

2、中国古代气候变化的影响气候寒冷导致北方游牧民族的生存环境恶化。

中华民族大融合的高峰期正好与游牧民族南下中原的时间基本吻合:第一次是西周后期的北方狄人大举南侵,第二次是魏晋南北朝的“五胡内迁”,第三次是宋、元时期的契丹、女真、蒙古族连续南下,第四次是清军入关,其环境背景均是气候的变冷,安史之乱发生的环境背景也是如此。

人类活动对气候的影响1、农耕文明时代对气候和环境的影响先秦时期,我国农业开始发展起来,荀子提出了“制天命而用之”的观点。

到战国时,国家已有正式的法律条文,约束乱砍滥伐的行为,保护自然资源。

秦始皇统—中国之后,开始大兴土木,毁伐森林。

生态的脆弱使古代劳动人民很早就认识到水利的重要性,都江堰和郑国渠就是较早预防水旱灾害的代表性工程。

唐朝设专职官员管理水利事业,在各地兴修了不少水利工程,并且创制筒车、曲辕犁等发展农业生产。

由于人口的增加,江南土地资源进一步开发,出现了放火烧山、向山要田和围湖造田等现象。

围湖造田降低了湖泊的调水能力;向山要田加剧了水土流失,都对生态平衡有所影响。

而元代北方部分粮食“仰给于江南”,则说明北方土地的生产潜力在当时已经不大了。

中国气候历史悠久,从14000年前至今,至少经历了四个暖期和四个冷期。

以下是部分历史时期的气候变化:

1.公元600年至1000年:是第三个暖期,当时处于隋唐北宋时期,

也是中国三千年来最温暖的时代。

2.公元1000年至1200年:是第三个冷期,当时正值南宋时代,气

候转冷,华北地区不再有野梅树生长,南方太湖开始结冰,洞庭湖一带的柑橘冻死,荔枝种植线向南移动。

3.公元1200年至1300年:是第四个暖期,当时正值南宋后期到元

代,竹子再次回到黄河中游地区,这个温暖期只持续了100年左右。

4.公元1300年至1900年:是第四个冷期,也称为明清小冰期。

明

武宗时期,长江封冻一月,洞庭湖结冰一尺。

清朝初期,东南沿海一带冬季最低温比现在低5-7度。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

一切最终解释权归赵松(学渣)所有。。。嘻嘻^^ 古气候呕血终极整理版(只供参考) 第一部分 概论 一、研究内容与研究简史 1、地球气候系统:大气、海洋、冰、陆地、生物圈 2、水的三相平衡点(温标的固定点):一个大气压下,水在气态处于饱和态,纯水的三态共存,所处在的温度,即为热力学温标的标准点。 3、地球温室效应 4、天气与气候。天气:是指某一地区在某一瞬间或某一短时间内大气状态(如气温、湿度、压强等)和大气现象(如风、云、雾、降水)等的综合。天气过程是大气中的短暂过程。 气候:指的是太阳辐射、大气环流、下垫面性质和人类活动在长时间相互作用下,在某一时段内大量天气过程的综合,不仅包括该地多年来经常发生的天气状况,而且包括某些年份偶尔出现的极端天气状况。 5、古气候学定义:主要研究“器测时期”之前的气候变化历史、过程及原因的学科,其目 的为预测今后气候变化及解决有关资源、环境问题服务。 6、古气候学分类 记述古气候学(普通古气候学):研究古气候的各种生物、沉积标志,如化石或岩石代表在什么气候条件下生长或形成的,根据这些记录恢复区域一定时期内的气候状况。 成因古气候学:在恢复和记述古气候的基础上,进一步探讨古气候的成因及过程。 应用古气候学:在恢复某一时期一个地区古气候的基础上,推侧在该种气候条件下可能形成的矿产。 历史古气候学:论述各地质时代古气候及其演化的学科。 地球系统:指由大气圈、水圈、岩石圈、地幔、地核和生物圈(包括人类)组成的有机整体。 地球系统科学:研究地球系统各圈层(大气圈、水圈、岩石圈、地幔、地核和生物圈)之间相互联系、相互作用机制、变化规律和变化机理,为全球环境变化预测建立科学基础,并为地球系统的科学管理提供依据。 气候系统:由大气圈、水圈、生物圈、岩石圈(陆地表面)、冰冻圈共同组成的,能够决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。气候是这些子系统相互作用的终极产物。气候系统运动的能量主要来自太阳。 末次盛冰期时期的特点:(1)海平面下降约120m(2)全球温度下降5‐10度(赤道:2‐5度;极地:15度以上)(3)全球总体降水量减少:~10‐30%(4)SST降低(5)沙漠扩大 (6)气候带南移(7)动、植物南迁 驱动‐响应:快速响应与慢速响应

第二部分 古气候记录 一、古气候记录的原理 古气候记录的原理:根据不同沉积物的物质组成(生物的、物理的、化学的)和沉积特征,一切最终解释权归赵松(学渣)所有。。。嘻嘻^^ 利用不同的研究方法和理论推测地质时期的气候。 (一)古气候记录类型 1. 器测记录。 2. 历史资料,如考古发掘文物、历史文献等。 3. 各种自然气候记录,包括沉积物(海洋、湖泊、风尘沉积)、冰、珊瑚、树轮等,以及各种自然地理因子变迁的遗迹等。 做高分辨率古气候研究的材料: 1、树轮2、珊瑚3、Maar 湖 4、石笋5、冰芯6、历史记录 较低分辨率的主要材料:深海沉积、黄土沉积、湖泊沉积 (二)从记录到指标 (三)指标的原理 (四)从指标到古气候重建 1. 物理类指标 2. 化学类指标 3. 生物类指标 4. 沉积类指标 以中国黄土为例:黄土记录的古气候指标 物理指标:磁化率、颜色 化学指标:元素比值、同位素比值 生物指标:孢粉、植硅体、蜗牛等 沉积指标:粒度参数、土壤形态 例1 物理指标 磁化率-夏季风指标。古土壤的磁化率是黄土层的2-4倍,而磁化率与成土强度有密切联系,从而可以指示夏季风。 例2 化学指标 元素比值指标:指示黄土风化程度。化学元素比值往往同风化强度有关,故多被用来指示夏季风强度变化。 同位素比值指标:植物通过光合作用合成碳,分两种过程:C3过程和C4过程。故有C3植被和C4植被之分。黄土沉积中,冰期C3植被多,间冰期C4植被多。 例3 生物指标 孢粉、植硅体、蜗牛等可以建立转换函数。 例4 沉积指标 粒度-冬季风指标。同风力强度、沙漠进退有关。 二、海洋记录 (一)、简介 DSDP/ODP科学成就 1. 验证了板块构造理论,创立了古海洋学,导致地球科学一场真正的革命。 2. 揭示了洋壳结构和海底高原的形成,证实了气候演变的轨道周期和地球环境的突变事件;分析了汇聚大陆边缘深部流体的作用,发现了海底深部生物圈和天然气水合物 3. 三十五年的DSDP/ODP,把地质学从陆地扩展到全球,导致地球科学一次又一次重大突破。 (二)海洋沉积记录 (三)海洋生物记录 一切最终解释权归赵松(学渣)所有。。。嘻嘻^^ (四)物理-化学记录 三、陆地记录 (一) 陆地记录简介 (二)黄土记录与中国黄土时间标尺 1.黄土的分布 由风力搬运和堆积的大气粉尘物质 特点:成分的相对均一性;颗粒的分异性--极细沙以下颗粒;沉积的松散性。 黄土的分布:沙漠外围、冰积物外围、海岸附近。 2.黄土的地貌 黄土高原沟谷纵横,地貌多样,主要地貌类型有塬、梁、茆。 3.黄土的风成成因 证据:分布在沙漠外围;沉积无层理;成分具均一性;粒度的空间分异性;地层的空间可对比性 4.黄土的化学成分 5.黄土的矿物成分 6.黄土的地层与时代 7.黄土的古气候指标 (三)湖泊记录 (四)岩溶洞穴沉积记录 (五)树木年轮记录 (六)河流沉积、冰川沉积 (七)历史气候记录 (八)陆相生物化石记录 四、冰芯记录 (一)全球冰芯记录概述 (二)冰芯记录的时间标尺 1、绝对年龄控制 AMS14C(5730年半衰期)-5万年以内 210Pb(22.3年半衰期)-150年 火山灰、原子弹爆炸、10Be峰值 2、年纹层计数 直观法 测量法 δ18O、大气微粒、化学成分、电导率 3、冰流模式时间标尺 4、各类轨道调谐时间标尺及原理 5、冰层年龄与气体年龄 6、冰芯时间标尺评价:交叉使用多种方法定年 (三)冰芯中的稳定同位素记录 (四)冰芯温室气体记录 (五)冰芯粉尘和火山灰记录 (六)冰芯和古气候对比 五、古气候参数的定量化重建

(一)基本原理和常用方法概述 一切最终解释权归赵松(学渣)所有。。。嘻嘻^^ (二)基于统计模型的定量化重建 (三)基于植被模型模拟的定量化重建 (四)气候模式与定量估算 (五)不同方法的优势和局限性

第三部分 典型气候过程与圈层相互作用 1. 基本大气过程 1.1 气候系统与地球圈层相互作用 气候系统的基本属性: 静力属性:大气和海水的密度和压强、大气的组成成分、大洋盐度、几何边界等。 热力属性:包括空气、水、冰和陆地的温度 动力属性:风、洋流、垂直运动、冰体移动 水分属性:空气湿度、云量及云水含量、降水量、土壤湿度、河湖水位、冰雪等。 1.2 大气的能量与温度 1.3 大气的湿度与降水 1.4 大气环流与气候分类 1.5 亚洲季风和全球季风 季风是由于海陆热力差异或行星风带随季节移动而引起的大范围地区的盛行风随季节而改变的现象。随着盛行风向变换,在降水量上表现出明显的干季与湿季的交替。 1.6 大气涛动与大气环流遥相关 1.7 温室气体、温室效应与当代全球气候变暖 1.8 地质时期的温室气体含量与气候变化 2. 典型海洋过程与大洋环流 2.1海洋的能量与温度 2.2大洋环流与气候 2.3构造变动与大洋环流及其气候效应 2.4 海洋碳库与碳循环 3. 典型陆地过程 3.1 陆地分布与陆面过程简介 一切最终解释权归赵松(学渣)所有。。。嘻嘻^^ 3.2 地貌演化与气候变迁 3.3 大陆冰盖演化过程与气候 3.4 陆地生态系统与气候演化 3.5 干旱区沙尘气溶胶循环过程及其气候环境效应 3.6 陆地过程与全球碳循环和环境变化 第四部分 气候系统历史

一~五节(熊尚发)主要参考思考题 六、第四纪的重要气候事件 (一)第四纪气候的阶段性特点 (二)中更新世转型和中布容事件 中更新世转型:大约900ka左右,全球气候主导周期从更新世早期的的41ka转变为此后的100ka周期,持续数十万年的过渡期。 中更新世气候转型的最重要特征: 1.全球气候主导周期从更新世早期的的41ka转变为此后的100ka周期; 2.主导周期从41ka的对称性周期转变为100ka的不对称; 3.气候波动从高频低幅转变为低频高幅; 4.MPT后伴随着全球冰量大幅度增加(约增加15%)的全球性气候变冷; 5.全球性生态、环境格局重大的转变, 如大型动物群的绝灭、直立人的出现、东亚季风加强等。 机制成因假说:高纬度因素、低纬度因素、高原隆起、天文因素、温室气体、大洋碳库和环流变化 存在的问题: 1.时间,由41ka到100ka周期的变化是发生在1200ka到600ka之间的什么时间? 2.过程,是快速的革命性变化,还是持续了几十万年的过渡过程? 3.机制, 这一转型是由于北极冰盖增大超过一定的临界值, 引起冰盖动力学上变化所致;还是高原隆升、全球碳循环的反映,导致大气CO2含量变化的结果?或者是气候系统对地球轨道的非线性响应? 4.源区,变化的根源究竟是在高纬度区, 还是低纬度区? 中布容事件:即MIS11事件,大约43万年前后发生的一次变暖事件。(全球范围内大洋碳酸盐溶解加剧、全球海平面大幅度上升、大西洋深层水量增加、温室气体浓度增加、