不同来源的造血干细胞移植新进展

- 格式:pdf

- 大小:257.97 KB

- 文档页数:3

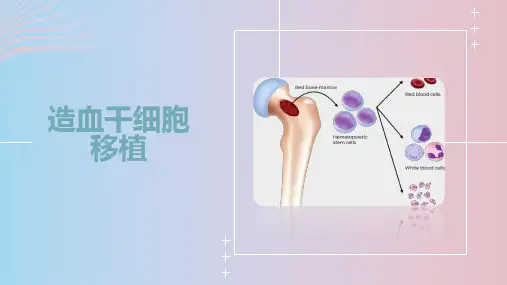

造血干细胞移植造血干细胞移植(HSCT)是通过大剂量放化疗预处理,清除受者体内的肿瘤或异常细胞,再将自体或异体造血干细胞移植给受者,使受者重建正常造血及免疫系统。

目前广泛应用于恶性血液病、非恶性难治性血液病、遗传性疾病和某些实体瘤治疗。

造血干细胞移植主要包括骨髓移植、外周血干细胞移植、脐血干细胞移植。

由于骨髓为造血器官,早期进行的均为骨髓移植。

分类:造血干细胞移植有多种分类方法。

造血干细胞来自于自身或他人,分别成为自体造血干细胞移植和异体(又称异基因)造血干细胞移植,其中异基因造血干细胞移植又按照供者与患者有无血缘关系分为:血缘关系供者造血干细胞移植和无血缘关系供者造血干细胞移植(即无关移植);按移植物种类分为外周血造血干细胞移植、骨髓移植和脐带血造血干细胞移植。

自体造血干细胞移植时造血干细胞来源于自身,所以不会发生移植物排斥和移植物抗宿主病,移植并发症少,且无供者来源限制,移植相关死亡率低,移植后生活质量好,但因为缺乏移植物抗肿瘤作用以及移植物中可能混有残留的肿瘤细胞,故复发率高。

异基因造血干细胞移植时造血干细胞来源于正常供者,无肿瘤细胞污染,且移植物有免疫抗肿瘤效应,故复发率低,长期无病生存率(也可以理解为治愈率)高,适应证广泛,甚至是某些疾患惟一的治愈方法,但供者来源受限,易发生移植物抗宿主病,移植并发症多,导致移植相关的死亡率高,患者需长期使用免疫抑制剂,长期生存者生活质量可能较差。

适应症:造血干细胞移植可以治疗许多血液病,包括:血液系统恶性肿瘤,如急性白血病、慢性粒细胞白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合征等,某些血液系统非恶性肿瘤,如重型再生障碍性贫血、地中海贫血。

淋巴瘤、多发性骨髓瘤患者以及某些危险程度较低的急性白血病患者适合进行自体造血干细胞移植,危险程度中等或较高的急性白血病、慢性粒细胞白血病、骨髓增生异常综合征、重型再生障碍性贫血、地中海贫血患者适合进行异基因造血干细胞移植。

![[选读]造血干细胞移植](https://uimg.taocdn.com/2d7adb34580102020740be1e650e52ea5518ce81.webp)

造血干细胞移植(陆道培血·肿瘤中心)造血干细胞移植(HSCT)是通过大剂量放化疗预处理,清除受者体内的肿瘤或异常细胞,再将自体或异体造血干细胞移植给受者,使受者重建正常造血及免疫系统。

目前广泛应用于恶性血液病、非恶性难治性血液病、遗传性疾病和某些实体瘤治疗,并获得了较好的疗效。

发展历史造血干细胞移植主要包括骨髓移植、外周血干细胞移植、脐血干细胞移植。

由于骨髓为造血器官,早期进行的均为骨髓移植。

1958年法国肿瘤学家Mathe首先对放射性意外伤者进行了骨髓移植。

1968年Gatti应用骨髓移植成功治疗了一例重症联合免疫缺陷患者。

上世纪70年代后,随着人类白细胞抗原(HLA)的发现、血液制品及抗生素等支持治疗的进展,全环境保护性治疗措施以及造血生长因子的广泛应用,造血干细胞移植技术得到了快速发展。

1977年托马斯报道100例晚期白血病病人经HLA相合同胞的骨髓移植后,13例奇迹般长期生存。

从此全世界应用骨髓移植治疗白血病、再生障碍性贫血及其他严重血液病、急性放射病及部分恶性肿瘤等方面取得巨大成功,开创临床治疗白血病及恶性肿瘤的新纪元。

骨髓移植技术使众多白血病患者得到救治,长期生存率提高50%—70%。

为发展此项技术做出了重要贡献的美国医学家托马斯因而获得了1990年度的诺贝尔医学奖。

在中国,骨髓移植奠基人陆道培教授于1964年在亚洲首先成功开展了同基因骨髓移植,又于1981年首先在国内成功实施了异基因骨髓移植。

目前异基因造血干细胞移植长期存活率已达75%,居国际先进水平。

上世纪70年代年发现脐带血富含造血干细胞,1988年法国血液学专家Gluckman首先采用HLA相合的脐血移植治疗了一例范可尼贫血患者,开创了人类脐血移植的先河。

1989年发现G-CSF动员造血干细胞的作用,动员的外周血成为干细胞新供源,1994年国际上报告第一例异基因外周血造血干细胞移植。

近20年来,不仅在造血干细胞移植的基础理论包括造血的发生与调控、造血干细胞的特性及移植免疫学等方面有了长足的发展,而且在临床应用的各个方面包括移植适应症的扩大、各种并发症的预防等也有了很大发展,使移植的疗效不断得以提高,并且相继建立了一些国际性协作研究机构,如国际骨髓移植登记处(IBMTR、欧洲血液及骨髓移植协作组、国际脐血移植登记处等,还建立了地区或国际性骨髓库,如美国国家骨髓供者库和中国造血干细胞捐献者资料库等,对推动造血干细胞移植的深入研究和广泛应用起到了积极作用。

干细胞治疗的现状与未来随着医学技术的不断发展,干细胞治疗成为了一种备受关注的新型医疗手段。

早在20世纪40年代,人们就已经开始研究干细胞的应用,但直到近年来,随着干细胞研究领域的不断深入和扩展,干细胞治疗才逐渐成为了一种重要的治疗手段。

干细胞,即具有自我复制和分化能力的细胞,在人体中存在于不同器官和组织中,具有极强的再生能力,因此成为了医学领域非常重要的研究对象。

干细胞治疗依靠干细胞在细胞水平上进行修复与再生作用,因此可以用于治疗多种疾病,包括癌症、心脏病、糖尿病、神经退行性疾病等。

其中最为成功的应用是造血干细胞移植。

造血干细胞移植是将来自患者或供体的干细胞移植到患者体内,以修复或替代受损的组织细胞,从而达到治疗目的。

目前,造血干细胞移植被广泛应用于治疗白血病、淋巴瘤、骨髓衰竭等血液系统疾病。

此外,在肝脏、心脏、肺、肾等器官损伤修复上,也已经进行了相关研究。

尽管干细胞治疗取得了一定的进展,但同时也面临着一些问题。

譬如,干细胞来源的限制和优劣性,干细胞扩增及分化的难度以及成本问题。

此外,干细胞在分化过程中可能存在肿瘤形成等潜在风险。

为了解决这些问题和推进干细胞治疗应用,科学家们正在进行着不断的研究。

一方面,针对干细胞来源的局限性,科学家们正在研究如何开发更为有效的干细胞来源,例如诱导多能干细胞(iPS)技术。

iPS技术可以将成年人的其他细胞通过特定的基因组合使其重新回到多能状态,并能分化成各种细胞类型,如造血干细胞、心肌细胞等。

此外,研究人员正在探索干细胞分化的机制以及调控因子,以期实现有效器官修复。

另一方面,针对干细胞扩增分化的难度和成本问题,科学家们正在探索开发更为先进的技术和方法。

比如,组织重构技术、三维打印技术等,这些技术可以更加精准地制备不同的组织和器官。

同时,一些机构也开始开展干细胞临床试验,以进一步证明其治疗效果。

总的来说,干细胞治疗在未来具有广阔的发展前景。

虽然目前仍存在着一些问题和挑战,但科学家们正在不懈努力,希望在不久的将来,干细胞治疗能够成为一种更为广泛的医疗手段,为人们提供更为有效的治疗和康复方案。

干细胞的来源和提取方法干细胞是一类具有自我更新和分化潜能的特殊细胞,它们能够分化成多种不同类型的细胞,具有广泛的应用潜力,尤其在医学领域。

为了能够利用干细胞进行治疗和研究,科学家们致力于研究寻找干细胞的来源和提取方法。

本文将介绍几种常见的干细胞来源和提取方法。

干细胞的来源主要包括胚胎干细胞和成体干细胞。

胚胎干细胞(Embryonic Stem Cells, ESCs)是从早期胚胎中提取的干细胞。

胚胎在受精后的早期阶段具有极高的分化潜能,这些早期胚胎细胞是建立人体所有组织和器官的起点。

通过取得捐赠胚胎或通过体外受精,科学家们可以获取这种胚胎组织。

然而,由于胚胎干细胞的获取过程需要破坏胚胎,引起伦理争议。

因此,在许多国家和地区,对胚胎干细胞的研究和使用受到限制。

成体干细胞(Adult Stem Cells, ASCs)存在于成熟的人体组织和器官中,用于维持组织的稳定和修复。

这些成体干细胞存在于骨髓、脂肪组织、血液、皮肤等多个组织中。

与胚胎干细胞相比,成体干细胞的分化潜能较低,一般只能分化成该组织的特定类型细胞。

由于成体干细胞来源方便且无需破坏胚胎,因此被广泛用于临床和研究中。

近年来,科学家们还发现一些组织中含有类似于胚胎干细胞的成体干细胞,被称为诱导多能干细胞(Induced Pluripotent Stem Cells, iPSCs)。

干细胞的提取方法各不相同,具体取决于干细胞的来源。

胚胎干细胞的提取主要有两种方法。

一种是通过体外受精,在早期胚胎阶段获得内细胞体。

这一过程需要女性供体的卵子和男性供体的精子进行体外受精,从而得到早期胚胎。

另一种方法是核移植,也称为克隆技术。

核移植是将捐赠的成熟细胞核移植到未受精的卵细胞中,然后使卵细胞发育成早期胚胎,并从中提取干细胞。

这种方法引起了广泛的争议,因为它涉及到对人类胚胎的使用。

成体干细胞的提取可以通过多种方法进行。

骨髓是一种常见的成体干细胞来源,骨髓中含有造血干细胞,能够分化成各种血液细胞。

如何选择异基因造血干细胞移植供者?异基因造血干细胞移植供者血液病评论(0人参与)来源:中华血液学杂志,2016,37(08):643-649作者:北京大学人民医院、北京大学血液病研究所常英军异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)仍是恶性血液病有效乃至唯一的治愈手段。

然而,供者来源缺乏限制了allo-HSCT的广泛临床应用。

近10年来,北京大学基于G- CSF和抗胸腺细胞球蛋白(ATG)诱导免疫耐受建立了体外去除T细胞的单倍型相合骨髓和外周血混合移植体系(被称为"北京方案");该方案治疗中、高危急性髓系白血病(AML)和成人急性淋巴细胞白血病(ALL)的疗效均显著优于单纯化疗[1]。

除"北京方案"外,其他两种主流单倍型相合移植模式为体外去除T细胞的单倍型相合移植(Haplo-HSCT)和移植后应用环磷酰胺诱导免疫耐受的移植模式(被称为"巴尔的摩方案")。

随着单倍型相合移植在国内外的蓬勃发展,我们迎来了"人人都有移植供者的新时代"。

那么对于准备接受allo-HSCT的患者而言,如何选择合适的供者?同胞相合供者、无关供者、脐血、还是单倍型相合供者?此外,对于选择单倍型相合供者的患者而言,父母、子女、半相合的同胞以及旁系亲属都是潜在的候选供者,这些供者中谁最佳呢?本文作者从典型病例入手,结合临床实践及国内外相关领域的研究进展,详细阐述如何选择allo-HSCT供者。

一、临床病例例1,男,48岁,体重75 kg,诊断:骨髓增生异常综合征难治性贫血伴原始细胞增多-2,国际预后积分系统(IPSS)2.0,无移植禁忌证。

供者情况:无HLA相合同胞供者。

查询到HLA相合无关供者1例(8/10相合),男,47岁。

HLA 6/6相合脐血1份,有核细胞数为1.60×107/kg。

同胞供者1:弟弟,42岁,与患者HLA单倍型相合(3/6);供者2:姐姐,50岁,与患者HLA单倍型相合(5/6)。

嵌合抗原受体-T细胞免疫治疗桥接异基因造血干细胞移植患者的免疫重建异基因造血干细胞移植是治疗血液系统恶性肿瘤的最有效方法之一,但对于难治易复发的B急性淋巴细胞白血病(refractory or relapsed B-lineage acute lymphoblastic leukaemia,RR-B-ALL)即使高强度化疗及移植复发率依然很高,随着嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor,CAR)-T特异性靶向肿瘤细胞的应用,国内外很多研究共同表明[1, 2, 3]在RR-B-ALL患者移植前使用CAR-T细胞免疫治疗用于清除残存的肿瘤细胞,从而减少了此类患者的移植后复发率,改变了RR-B-ALL患者预后。

然而免疫功能重建与移植预后、感染及移植物抗宿主病等移植相关并发症密切相关,是移植后患者共同面对的问题。

本研究对比描述CAR-T细胞免疫治疗与常规治疗的非CAR-T细胞免疫治疗患者病例特征及在移植前后多时间点免疫细胞亚群的差异性,进而探讨维持CAR-T治疗桥接移植后患者免疫功能状态正向重建的影响因素。

资料与方法一、对象回顾性分析2018年8月至2021年12月期间在北京陆道培医院接受CAR-T细胞桥接异基因造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation,allo-HSCT)治疗的所有急性B淋巴细胞白血病(B-ALL)患者61例病历资料,其中行自体CD19-CAR-T细胞免疫治疗患者32例,非CAR-T细胞免疫治疗患者29例。

随访截至2022年1月31日,采用电话随访或查阅门诊/住院病历方式获得患者生存信息。

入组患者均已签署知情同意书,本项目已通过陆道培医疗伦理委员会批准(DPEC-M-202108)。

二、移植类型与预处理均选用清髓性预处理,其中全身照射(total body irradiation,TBI)/CY方案52例(TBI 200cGY×5次;CY 1.5~1.8 g/m2,-5至-4 d),BU/CY方案9例(BU 0.8~1.2 mg/kg Q6,-9至-6 d;CY 1.5~1.8 g/m2,-5至-4 d)。

科学护理171造血干细胞移植合并口腔黏膜炎的 护理新进展张璐,褚红,应秀华 (南京鼓楼医院,江苏南京 210000)摘要:造血干细胞移植后,患者可能会发生口腔黏膜炎,影响患者的治疗效果、治疗依从性。

针对造血干细胞移植患者实施有效的护理干预能预防口腔黏膜炎的发生,对于已经发生口腔黏膜炎患者实施护理干预也能减轻患者痛苦。

综述造血干细胞移植发生口腔黏膜炎的危险因素,并对防治措施与护理干预措施进行总结,为造血干细胞移植患者口腔护理提供参考。

关键词:造血干细胞移植;口腔黏膜炎;危险因素;溃疡期;愈合期口腔与口腔黏膜炎都是造血干细胞移植化疗或头颈部放疗后比较常见的并发症,也是一种疼痛性炎症,患者发病后主要表现为口腔黏膜萎缩、肿胀、口腔溃疡以及红斑等,造血干细胞移植合并口腔黏膜炎是最常见的并发症之一,发生率约为75%以上。

口腔黏膜炎的病程分为红斑期、溃疡期以及愈合期,病损常常会对软腭部、舌部以及颊部等产生不良影响,主要表现为比较严重的口腔疼痛以及咽部疼痛,较大程度上影响患者的正常进水、进食,降低患者的生活质量。

在造血干细胞移植治疗期间,由于患者口腔黏膜屏障被破坏,口腔定植细菌容易通过损伤的口腔黏膜进入血液中,诱发菌血症,不仅影响患者抗肿瘤药物的应用剂量,还可能会导致患者中断化疗,延长患者住院时间。

1口腔黏膜炎的危险因素1.1 与预处理相关的危险因素患者接受移植前通常需要接受一个疗程根治剂量的化疗,这一治疗过程被称为预处理。

在预处理当中通常需要使用大剂量化疗药物,药物应用会直接损伤口腔黏膜上皮细胞,也会严重影响患者口腔黏膜正常周期,引起腺体分泌减少,导致患者口腔黏膜干燥,对口腔黏膜组织的更新产生阻碍,最终引发口腔黏膜炎症或溃疡等症状[1]。

经化疗后,患者的骨髓造血功能也会受到极度抑制,白细胞显著降低,患者全身状况较差,饮水进食有所减少,对口腔内部环境产生不良影响,最终引起口腔炎症以及口腔溃疡。

1.2 与甲氨蝶呤有关的危险因素甲氨蝶呤被认为是引起口腔黏膜炎的重要危险因素,其发生机制在于甲氨蝶呤会直接损伤口腔黏膜上皮细胞,抑制细胞内DNA 复制与细胞增生,导致基底细胞更新障碍,出现黏膜萎缩等症状,最终引起患者出现口腔溃疡。

干细胞移植的使用方法与操作流程干细胞移植是一种医学技术,可以用于治疗某些疾病,特别是一些造血系统疾病。

本文将介绍干细胞移植的使用方法和操作流程。

干细胞移植是指将从供者体内提取的干细胞移植到受者体内,以恢复或替代受者体内造血系统的功能。

在干细胞移植中,供者的干细胞可以来源于自体(自体干细胞移植)或异体(异体干细胞移植)。

自体干细胞移植是指将患者体内提取的干细胞用于治疗患者自身的疾病。

操作流程如下:1. 干细胞采集:干细胞可以从骨髓、外周血或脐血中采集。

骨髓采集需要进行手术,通常在骨盆骨髓穿刺的情况下进行。

外周血可通过给供者注射干细胞生长因子来促使干细胞从骨髓进入外周血,然后通过血液分离机进行采集。

脐血是新生儿脐带血中的干细胞,通常在出生后立即采集并保存。

2. 预处理:在自体干细胞移植前,通常需要进行预处理。

这个过程包括使用化疗药物或放射疗法来摧毁患者体内残留的癌细胞或异常免疫细胞。

预处理还可以帮助清除骨髓中的有害细胞,为干细胞移植创造更有利的环境。

3. 干细胞移植:移植自体干细胞通常在预处理结束后进行。

移植过程类似于输液,通过静脉注射将干细胞输入到患者体内。

这些干细胞会逐渐移行到骨髓,并开始恢复新的血液细胞的生成。

异体干细胞移植是指将其他人(供者)的干细胞用于治疗受者的疾病。

过程如下:1. 配型:由于供者和受者的组织特征不同,因此在异体干细胞移植之前需要进行HLA组织相容性的配型。

HLA是人体免疫系统的关键分子,供者和受者在HLA配型上的匹配度越高,移植成功的几率就越大。

2. 干细胞采集:干细胞可以通过骨髓、外周血或脐血采集。

对于异体干细胞移植,通常采用骨髓作为主要来源,因为骨髓中的干细胞数量相对较多。

3. 预处理:与自体干细胞移植类似,异体干细胞移植前通常也需要进行预处理。

预处理可以包括化疗药物、放射疗法或免疫抑制剂的使用,以清除受者体内的有害细胞,同时为异体干细胞移植提供更有利的环境。

4. 干细胞移植:异体干细胞移植通常通过静脉注射将干细胞输送到受者体内。

造血干细胞移植治疗自身免疫病孙凌云欧阳健张杏书自身免疫病是机体免疫系统平衡失调后对自身抗原发生免疫反应造成的组织损伤。

不论对自身免疫病(AD)的发病机制和治疗的研究进展如何,迄今为止,对它们发病的确切机制仍了解不多,一些病情严重的患者仍得不到令人满意的疗效。

无容置疑,糖皮质激素和细胞毒药物是治疗绝大部分AD的主要武器,但对部分疾病如重症红斑狼疮(SLE)、系统硬化症(SSc)、难治性类风湿关节炎(RA)等治疗依然束手无策。

免疫系统中所有的细胞都来源于造血干细胞,AD患者免疫细胞异常是由于干细胞受损还是子代细胞受损造成的仍不清楚。

动物实验证实部分病变用健康同种异体或自体造血干细胞移植(HSCT)可治愈。

近年来HSCT治疗AD愈演愈烈,并初步收到了一定的疗效,成为探讨治疗多种风湿病的新方法。

1 HSCT的分类和预处理根据造血干细胞来源不同的HSCT可分为:①骨髓干细胞移植(BMT);②外周血干细胞移植(PBSCT);③脐带血干细胞移植;④胎肝干细胞移植。

BMT和PBSCT是常用的方法,以供者来源不同又可分为同种异体(allogeneic)和自体(autologous)移植,同种异体移植又分为同基因(identical twin)和异基因(sibling)HSCT。

同基因移植最理想,但来源毕竟太少;异基因移植病死率较高(15%~35%),但只要供者和受者HLA抗原相容都可移植。

由于随年龄的增加,移植相关病变的病死率也增高,因此,大于55岁的患者行同种异体移植时要慎重〔1〕。

自体移植因相对安全,病死率也低(3%~5%),且年龄放宽到65岁而广为应用。

理论上BMT和PBSCT都能选用。

PBSCT能使患者较快地康复,在自体移植中较BMT优先采用,但外周血中混含成熟自身反应的T细胞较骨髓多,这些T 细胞介导了异常的免疫反应,在T细胞去除不充分时,会引起PBSCT的失败和疾病的复发。

HSCT的主要步骤如下:①用环磷酰胺和G-CSF动员HSC;②用细胞分离仪采集HSC;③HSC冻存;④HSC复苏回输。