【南京中医药大学课件】金匮要略-水气病第十四

- 格式:ppt

- 大小:269.50 KB

- 文档页数:64

金匮要略水气病脉证并治第十四第二十六条:阳不足,病人怕冷;阴不足,病人骨节疼痛金匮要略水气病脉证并治第十四第二十六条:师曰:寸口脉迟而涩,迟则为寒,涩为血不足;趺阳脉微而迟,微则为气,迟则为寒。

寒气不足,即手足逆冷;手足逆冷,则营卫不利;营卫不利,则腹满胁鸣;相逐气转,膀胱营卫俱劳,阳气不通,即身冷,阴气不通,即骨疼。

阳前通则恶寒,阴前通则痹不仁。

阴阳相得,其气乃行,大气一转,其气乃散,实则矢气,虚则遗溺,名曰气分。

气分,心下坚大如盘,边如旋盘,桂甘姜枣麻辛附子汤主之。

寸口脉像是迟且涩,脉像迟则意味着病人血脉寒;脉像涩则意味着病人血脉不足。

趺阳脉像是微且迟,脉微则意味着有气,脉迟则意味着有寒,寒气不足则病人的手脚从下往上感觉冷,手脚从下往上感觉冷,则意味着营卫运行不畅,营卫运行不畅,则意味着病人腹部胀满、胁部有鸣声,营卫相互作用则气转,膀胱的营卫都虚者,阳气不通,则病人会感觉身体冷,阴气不通,则病人会感觉骨节疼痛。

阳先通,则病人怕寒;阴先通,则病人身体感觉麻痹。

阴阳相互作用,人的阴阳之气乃正常进行,阴阳之气出问题,实则放屁,虚则遗尿,这就是中医上的气分。

气分的病症:心下坚硬好像一个硬盘,边上好你旋转的盘,这个时候可以考虑使用桂甘姜枣麻辛附子汤。

桂枝加黄耆汤方:处方:桂枝、生姜(各三两)、细辛、甘草、麻黄(各二两)、附子(一枚、炮)、大枣(十二枚)用法:上七味,以水七升,先煮麻黄去上沫,纳诸药,煮取二升,分温三服,当汗出,如虫行皮中,即愈。

我们要掌握几个关键的点:脉像迟,则意味着有寒;脉像涩,则意味着血不足。

营卫对应的是阴阳,营通常说的是营血,卫通常说的是卫气。

上述文章只是个人在生活实践以及学习中的领悟,不免会存在一些不足之处,还请学习爱好者予以指正,如有好的意见与建议也一并予以给出,本人不甚感激。

前后写的文章中可能会有不同的看法,以参考后者看法为佳。

用药还需要在中医师指导下进行。

《金匮要略․水气病脉证并治第十四》篇中原文第20条云:“问曰:病有血分水分,何也?师曰:经水前断,名曰血分,此病难治;先病水,后经水断,名曰水分,此病易治。

何以故?去水,其经自下”。

第30条云:“师曰:寸口脉迟而涩,迟则为寒,涩为血不足。

趺阳脉微而迟,微则为气,迟则为寒。

……阴阳相得,其气乃行,大气一转,其气乃散;实则失气,虚则遗尿,名曰气分”,这两条原文提出了血分、水分、气分的概念,历代对此三者归属问题争论颇多,各持己见。

有些医家认为,此三者不属于水气病,而是与水气病相关的三个疾病,持此看法的医家认为气分、水分、血分的形成虽都与水气内停有关联,但其各有形成机理,主症、治法也与水气病各有差异,因此当为独立的疾病,所以在篇中单列水气病的证治,如桂枝去芍药加麻辛附子汤、枳术汤。

其中气分是由于阳气不足,不能温煦,导致阴寒内盛,阳气不行而致以手足逆冷、腹满肠鸣,身冷恶寒为主要临床表现的一类疾病,如吴谦认为“此气血俱虚,寒气内客之气胀,故曰气分”。

而血分是由于女子闭经而导致水肿的一类疾病,其病机是由于经血瘀阻不通,以致津液运行障碍,蓄积成水,泛溢肌肤而发为水肿,正所谓“血停则水停”。

如尤在泾《金匮要略心典》云:“血分者,因血而病为水也”。

水分则是由于水邪阻滞血脉,使血行不畅,冲任失调而成女子闭经,正如《心典》所谓:“水分者,因水而病及血也”。

《金匮要略》七版教材更是在绪论(二)编写体例中明确指出:《水气病》篇,因水、气、血三者在生理或病理上,都有一定的关系,故在论述水气病之后,还论及气分病和血分病,使水气病篇的内容除内科范畴外,尚涉及妇科病症。

但另一部分医家则认为此三者属于水气病,如高汉崎在《高注金匮要略》中论:“先病水,后经水断,言先病正水及脾水,则脾胃寒而营血无资始之源,即经所谓二阳之病发心脾,女子不月者是也,名曰水分”。

徐彬认为:“仲景于论正水后,结出一血分,于论黄汗后,结出一气分,何也?盖正水由肾受邪,发于下焦,下焦血为主用,故论正水而因及于经血不通;黄汗由心受邪,发于上焦,上焦气为主用,故因黄汗而推及于大气不转,惟上下焦之气血阴阳不同”。

倪海厦博⼠讲⾦匮——⽔⽓病脉证并治第⼗四1、风引起的⽔病:风⽔,⽪⽔,正⽔,⽯⽔,黄汗。

有表征,⽤葛根汤发掉就不会有⽔症。

风⽔,⽪⽔⽤汗解。

病因,发汗遇冷风,汗出不透。

⽪⽔,肚⼦⿎⼤。

冷⽔进⼊脉,到三焦系统。

如全⾝性⽔肿,⽤⿇黄汤。

正⽔,脉沉迟,外症⾃喘,代表⾥寒很盛。

可⽤⿇黄附⼦细⾟汤。

⽯⽔,脉沉,腹满不喘。

黄汗,湿热,脉沉迟,发热,胸满。

汗出⼊⽔中,流汗时跳到⽔⾥,或出汗洗澡,汗湿⽽⽆法全透出

,累积在胸腔,需要把湿排出来。

三焦是黄⾊的,腋下出黄汗。

上⾯⽔症,即汗未排掉,久了会有痈脓。

⽪肤⼲燥,也是因为有⽔在⾥⾯。

2、肚脐以上⽤吐法,以下⽤泻法,全⾝⽤汗法。

汗⽔来源:

⽔,进⼊胃,⽓化到三焦系统,即内分泌,淋巴系统。

游⾛全⾝及腑脏。

⾷物⽔,到胃,⼊⼤肠,被⼩肠加热⽓化到肺。

第⼀个⽔,运动会到⽪⽑,滋润⽪肤。

第⼆个⽔,会再回到肾脏。

3、⽣附⼦,重160磅⼈,量3钱,9碗⽔煮3碗。

重120磅,量2钱,6碗煮2碗。

⽤棉布包住,去⾥寒,强

⼼效果好。

4、痒:流汗时吹风,⽔出不来,遇到热,如盖被⼦,⽔要动就痒了。

痒者为泄,即可好。

金匮要略水气病脉证并治第十四第五...在《伤寒论》中,我们也讲到过皮肤颜色呈黄色的情况。

平常我们经常听到的是:小孩子得黄疸。

这个黄疸是因为肝的问题引起的。

在下面的条辩里,是由于体内有水,造成水泛滥的问题,最终还是要回归到脾土。

水肿一类的问题,更倾向于堤坝(脾土)有问题造成的。

金匮要略水气病脉证并治第十四第五条:里水者,一身面目黄肿,其脉沉,小便不利,故令病水;假令小便自利,此亡津液,故令渴,越婢加术汤主之。

得有水病的病人,全身、面部与眼睛都是黄肿的,病人的脉像是沉的,小便不是很顺畅,脉沉意味着里有寒,有寒才会有水的可能,寒的问题造成了小便不利,小便不利使水排泄不通,造成皮肤黄肿。

如果病人有里水,同时小便还很顺畅,这是病人津液损耗的缘故,或者说是伤阴的问题,这时候病人就会感觉到口渴,此时可以使用越婢加术汤。

越婢加术汤方:处方:麻黄(六两)、石膏(半斤)、生姜(三两)、大枣(十五枚)、甘草(二两)、白术(四两)用法:上六味,以水六升,先煮麻黄,去上沫,内诸药煮取三升,分温三服。

回顾一下《伤寒论》中肤黄的条辩。

伤寒论第二百六十七条:伤寒,发汗已,身目为黄。

所以然者,以寒湿在里不解故也。

以为不可下,于寒湿中求之。

上述文章只是个人在生活实践以及学习中的领悟,不免会存在一些不足之处,还请学习爱好者予以指正,如有好的意见与建议也一并予以给出,本人不甚感激。

前后写的文章中可能会有不同的看法,以参考后者看法为佳。

用药还需要在中医师指导下进行。

如果觉得文章还不错,请在微信下方点个“在看”或“赞”,以示鼓励。

《⾦匮要略》笔记55|⽔⽓病脉证并治第⼗四:⽓分⾎分阴实的处⽅思路师⽈:⼨⼝脉迟⽽涩,迟则为寒,涩为⾎不⾜;趺阳脉微⽽迟,微则为⽓,迟则为寒。

寒⽓不⾜,即⼿⾜逆冷;⼿⾜逆冷,则营卫不利;营卫不利,则腹满胁鸣,相逐⽓转,膀胱营卫俱劳,阳⽓不通,即⾝冷,阴⽓不通,即⾻疼。

阳前通则恶寒,阴前通则痹不仁。

阴阳相得,其⽓乃⾏,⼤⽓⼀转,其⽓乃散,实则⽮⽓,虚则遗溺,名⽇⽓分。

本段在历史上始终是个谜团,很多经⽅家在解释,这段整个讲的是⽓分病。

“⼨⼝脉”即阳脉,“迟⽽涩”表⽰⼼臟⼒量⽐较衰弱了。

“迟则为寒,涩为⾎不⾜”,代表进⼊少阴证,阴寒⽐较盛,⾎也不够。

《内经》讲,不知阴阳不能当医⽣,阴阳怎么看?腹为阴,胸为阳,肚脐是阴阳交会点,以肚脐为始点写个“8”字,写的⽅向便是阳⽓和阴⽓运⾏的⽅向,即腹部阴⽓运转的⽅向是顺时针的,顺着⼤肠升结肠、横结肠、降结肠的⽅向(亦是⼤便⾏⾛的⽅向);胸部阳⽓运转的⽅向是逆时针的,从阴到阳,便是阴阳的“⼤⽓⼀转”。

正常⼈阴阳⽓按照这了“8”字转的时候,阳中就会有阴,阴中就会有阳 ,阴阳⾮常协调,故头⾯是阳,但摸到是冷的,下⾯是阴,但摸到是热的,所以正常⼈上⾯冷下⾯热。

若上热下寒就不正常了,这时就该动⼿调理了,千万不要等到肿很⼤了还不⾃知,还觉得没什么,那是因为年轻⽓盛,等到哪天阳衰了就知道了。

阴阳⽓在转时分两症:⽓分和⾎分,这⾥讲的是⽓分。

当胃、胸腔都是寒的时候,上下皆寒,饮⽔、⾷物⼊胃,胃⽆法消化,肠胃就是⽓分,⽓分的⼒量不够,喝进去的⽔⽆法⽓化,⼩肠亦如此。

当⽔⽆法化为⽓进⼊五臟时,冷⽔就梗在胃的周围,胸腔肋⾻到腹腔形成⼀个⼤圆盘(以肚脐为中⼼),寒造成⽔⽆法⽓化,肚⼦变得很⼤,“名⽈⽓分”,是因为阳不⾜才造成的,阳不⾜造成阴积。

“⼿⾜逆冷”,⼿脚的温度跟胃有关,⼿脚热代表肠胃热,⼿脚冷肠胃冷,尤其是脚,因为胃经循⾏⾄脚。

上焦定义为⽓,下焦定义为⾎,“营卫不利”时,“腹满胁鸣”,肋⾻处有⽔声,中膈堵到,“8”字⽆法转动起来,变成阴在下⾯转,阳在上⾯转,各⾃转各⾃的。

水气病脉证并治第十四(中)趺阳脉当伏,今反紧,本自有寒,疝瘕,腹中痛,医反下之,下之即胸满短气;趺阳脉当伏,今反数,本自有热,消谷,小便数,今反不利,此欲作水。

这个里有水啊,胃气都是虚衰的,所以趺阳脉当伏,就是沉伏了。

趺阳脉候脾胃,脾胃气虚,所以应该伏才对。

这个里有水,全由于是脾胃气虚。

那么也有不然的,这两段它就说不然。

今反紧,那么这是怎么个道理呀,它底下就解释了。

这个人啊本自有积寒、疝瘕这类腹中痛的病,疝咱们讲过了,就疝气那个疝,瘕就是一个痞块,所以叫症瘕嘛,症是永远固定的,瘕是时有时无的,那么瘕就是这种痞块,这就说明什么,就是既有寒,又有水气这种关系。

这个疝气、寒疝,前头也讲过了,疝气里头也有有水的,你看咱们前头讲这个附子粳米汤都是这种,腹鸣切痛,腹鸣是什么呢,就是既有寒气又有水。

凡是这个寒疝这类的,都是有水,不能下的。

医反下之,一下,这个寒和水气反往上攻,所以他胸满短气,这就真的变成水了,要做水证了,这个都指里边的水,这是一小节。

底下它又说了,趺阳脉当伏,跟上边一样,也是说里水,那么也有一些不是伏的。

今反数,脉反倒数,数是主热了,本质有热,这个热呢应该消谷,小便频数,这是一般的有热。

今反不利,小便不利,这种热是什么热,咱前头讲过,这就是小便不利影响这个外边热不除,这么个脉数,这就是五苓散证啊,是不是。

由于小便不利,它这个表不解,这个表热不除,那么这频率可以数。

它不是像一般有热,一般有热就能消谷,大便硬,小便数,它不是这么一种热。

它是由于小便不利,造成这个热不除,这是欲作水,你赶紧得利小便,要不时间长了,这个水越积越多,也欲作水。

那么这两种情形造成里水,它在开始这个阶段啊,脉不是那么沉伏的,一个紧、一个数。

所以这个水的成因也不一样,那么在这个反应也是不同的,不止于脉了。

底下这段啊是由问题的,本来底下这段很好懂的事情,它用这个脉啊,把你说胡涂了。

寸口脉浮而迟,浮脉则热,迟脉则潜,热潜相搏,名曰沉。

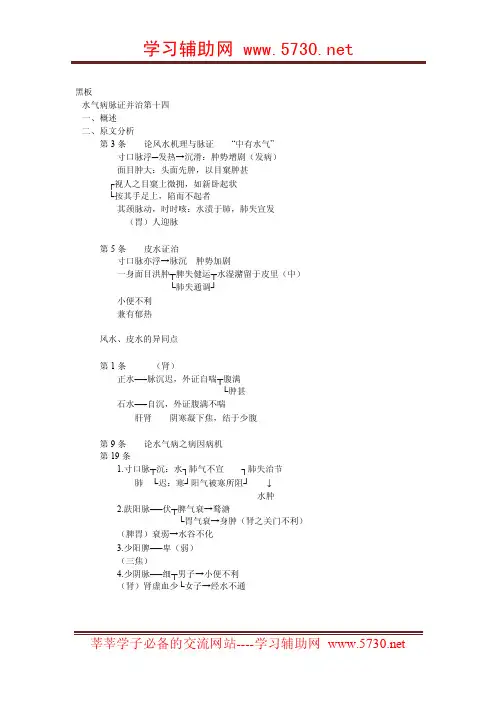

黑板水气病脉证并治第十四一、概述二、原文分析第3条论风水机理与脉证“中有水气”寸口脉浮─发热→沉滑:肿势增剧(发病)面目肿大:头面先肿,以目窠肿甚┌视人之目窠上微拥,如新卧起状└按其手足上,陷而不起者其颈脉动,时时咳:水渍于肺,肺失宣发(胃)人迎脉第5条皮水证治寸口脉亦浮→脉沉肿势加剧一身面目洪肿┬脾失健运┬水湿潴留于皮里(中)└肺失通调┘小便不利兼有郁热风水、皮水的异同点第1条(肾)正水──脉沉迟,外证自喘┬腹满└肿甚石水──自沉,外证腹满不喘肝肾阴寒凝下焦,结于少腹第9条论水气病之病因病机第19条1.寸口脉┬沉:水┐肺气不宣┐肺失治节肺└迟:寒┘阳气被寒所阻┘↓水肿2.趺阳脉──伏┬脾气衰→鹜溏└胃气衰→身肿(肾之关门不利)(脾胃)衰弱→水谷不化3.少阳脾──卑(弱)(三焦)4.少阴脉──细┬男子→小便不利(肾)肾虚血少└女子→经水不通同学们好!我们上课,上一次课,我把十四篇概述讲完之后,讲了原文第1条的前半部分,就是风水和皮水的主要脉证。

今天,我接下来,把风水和皮水的情况,给大家复述一下,然后,再横穿一下,原文的第3条、第5条,作一下风水、皮水的鉴别,之后,再讲正水和石水的脉证。

关于“风水,其脉自浮”,这就是说明在感邪方面,外邪是风邪,然后和水邪互结,结于表,因此脉浮,即风邪阻滞于肺卫,所以,它脉见浮象,“外证骨节疼痛”。

我给大家补充了,若水湿在肌表,除了疼痛,还应该身体痠重,得有沉重感。

“恶风”,是风邪所致。

“皮水,其脉亦浮”,在脏腑辨证上,如果说和风水的区别,它不感受风邪,感受的是湿邪,因此,在脏脏辨证上,是归属于脾和肺。

这个脉浮也是说皮水初起的阶段,也是在表,因此,脉浮。

“外证胕肿”,这个月肉旁的“胕”,和我们现在写的三点水的“浮肿”,音、义完全相通。

那么,我给大家补充的,是提足旁的“跗”,来证明它的浮肿,是从下肢先肿,或者是说肿于足踝开始,或足踝肿甚,“按之没指”,这说明有一种可凹性的水肿,这是皮水。

倪海厦金匮要略笔记(二二一)水气病脉证并治第十四我们这一节开始学水气病脉证,水病,就是肿起来了,面大,肚子膨胀,身上积水,有的人全身都是积水,有的人下半身积水,有的人早上起来脸很肿胀很大。

水病与前面学的饮病的差异在哪里呢?因为饮病是内发的,自己平常生活习惯不好,有的躺着喝水,这样的坏习惯造成的。

水病是外来的,就是表证失治。

本来这个人是桂枝汤证,或者是葛根汤证,结果医生不没有用桂枝汤或者葛根汤,用一些连翘,银花,板蓝根之类的药,没有办法把表证去掉。

表证没去掉,水就会慢慢累积在身体里面。

这就是失治,表证失去治疗的时机以后,才会造成水病。

【原文】“师曰:病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。

”这个风水在外表,最浅的病,这个水病区分成了皮水,正水,石水和黄汗。

基本上的观念是:因为先有风水,结果碰到医生水平太差,不知道如何来治疗,结果水跑到三焦里面就变成了皮水,皮水在失去治疗的时机,才会跑到里面去,正水,石水,黄汗,成为这些里水。

这就是水病的源头。

如果是一开始得了伤寒表证,或者是中风,或者是温病的表证,我们用葛根汤来发掉,根本就不会有水病出现。

【原文】“风水,其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风;皮水,其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴,当发其汗。

”'风水,其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风’风水的脉是浮脉,这里并没有特别指出寸关尺,脉浮就是表,这个病人表现出来的外证看起来是骨节疼痛,怕风。

一个骨节关节疼痛,怕风吹,看起来好像是麻黄汤证或者是桂枝汤证,这是风水。

'皮水,其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴,当发其汗’,皮水,脉也是浮的,但是表现出来的外证脚踝肿起来,一按就凹下去一块,不怕风,肚子肿大,没有口渴,张仲景告诉我们遇到这种病应该用发汗来治疗。

不管是风水还是皮水,都是汗解。

中医,老祖先几千年相传下来治疗的方法,如果遇到病人有水肿,积水的时候,中医与西医不一样。