人力资本对区域经济发展影响差异原因分析

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:4

中国区域经济发展差异问题研究述评专题述评摘要:区域经济发展差异作为一种经济现象,是地理位置、资源禀赋、基础设施、人文历史环境、政策制度等多种因素综合作用的结果,然而,在不同地区和不同时期,各种因素的作用往往是不同的。

国内外学者关于中国区域经济发展差异问题的研究主要可分为经济增长因素决定论、地理环境决定论和制度决定论。

区域经济均衡发展需要从制度入手,尤其是以竞争中性为原则完善产权制度,加强欠发达地区产权保护公平程度,推动要素市场化改革。

关键词:区域经济发展;经济增长;交易成本;产权保护基金项目:国家社会科学基金项目“制度性交易成本的界定、测度及降低对策研究”(项目编号:17BJL010);中南财经政法大学研究生创新教育计划项目“行政审批改革、知识产权保护对企业创新能力的影响研究”(项目编号:2018-1-03-45)中图分类号:F019.8文献标识码:A文章编号:2096-5982(2021)02-0054-09改革开放以来,我国经济在保持高速增长的同时,也存在区域发展的差距,对前者,国内外学者有对“中国奇迹”的理论解释,而对后者,则有中国区域经济发展差异影响因素的研究。

区域经济发展差异作为一种经济现象,是地理位置、资源禀赋、基础设施、人文历史环境、政策制度等多种因素综合作用的结果,然而,在不同地区和不同时期,各种因素的作用往往是不同的。

国内外学者关于中国区域经济发展差异问题的研究主要可分为经济增长因素决定论、地理环境决定论和制度决定论。

本文对这三种主要观点进行述评和比较,试图在此基础上探讨导致中国区域经济发展差距的深层次原因,为我国从高速增长阶段转向高质量发展阶段的改革目标提供参考。

一、经济增长因素决定论经济增长因素决定论主要基于要素投入与配置的视角分析区域发展的差距,主要围绕劳动力数量、人力资本差异、资本稀缺程度、技术能力、要素配置效率展开。

这类文献核心观点认为资源配置效率与丰富程度在一定程度上决定了地区经济差异。

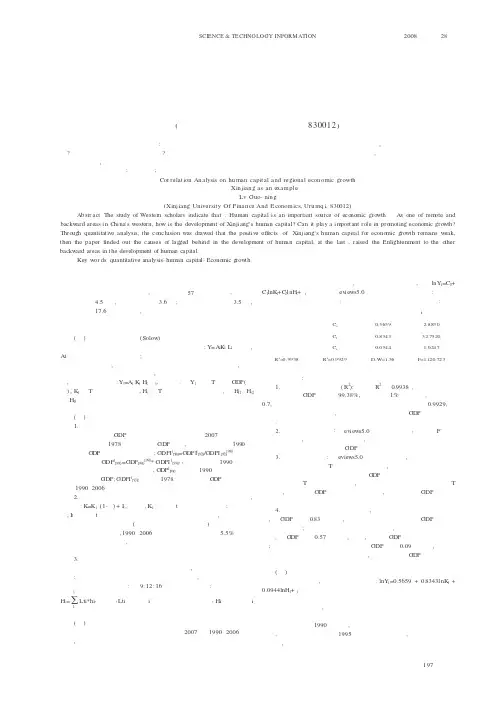

自变量系数值t 统计值截距C 00.5659 2.8830固定资本C 10.834332.7520人力资本C 20.0944 1.0247R 2=0.9938R 2=0.9929D.W=1.56F =1120.723一、引言美国有一组统计资料表明,在过去长达57年的时间里,物质资源投资增加4.5倍,利润只增加了3.6倍;人力资本投资增加3.5倍,利润却增加17.6倍。

这说明,人力资本的投资回报率比物质资源的回报率要高得多。

二、人力资本与经济增长相关性的实证分析(一)模型的构建索罗(Solow )在柯布—道格拉斯生产函数的基础上加上时间变化因素得到如下的生产函数表达式:Y=A t K t αL t β。

其中,At 为随时间变化的技术进步;α和β分别为资本和劳动力的边际生产弹性系数。

近年来,人力资本存量逐渐取代了劳动力投入。

因此,在研究经济增长与要素投入的关系时,就出现了另一类生产函数关系模型,即有效劳动模型:Y t =A t K t αH t βεi ,本文中,用Y t 代表T 年的GDP(产出),K t 为T 年的资本投入量,H t 为T 年的人力资本投入量,用H t1、H t2和H t3分别表示初中毕业生、高中毕业生和大专以上毕业生所代表的人力资本存量。

(二)指标的选取、测算及数据的搜集1.产出总量指标的度量本文选取国内生产总值作为衡量产出的指标。

所采用的GDP 的数据来自《新疆统计年鉴2007》。

在统计年鉴中可以得到以1978年为基础的GDP 指数,首先转化为以1990年为基期的GDP 指数。

换算公式为:GDPI t 1990=GDPI t 1978/GDPI 19781990。

然后利用GDP t 1990=GDP 19901990*GDPI t 1990,,可以得到以1990年为不变价的历年国内生产总值。

其中,GDP t 1990表示以1990年为不变价格计算得各年的GDP;GDPI t 1978表示以1978年为基期的GDP 指数。

我国区域发展不平衡的原因目前,区域经济发展不平衡的问题在我国许多地区日益凸显出来。

经济发展区域不平衡问题,已经成为困扰我国国民经济持续快速健康发展的突出社会问题。

改革开放以来,我国区域经济政策开始从注重公平转向注重效率,在东部沿海地区基础好、投资效益高的情况下,实行了向东部倾斜的区域经济政策,促进了国民经济的全面高涨和新的经济增长源的形成。

然而,与之相伴随的区域差距的日益显现。

我国地域广阔,人口众多,各地区经济发展水平存在着很大的差异,其中只要表现在如下几个方面:1、地区经济水平差异。

在历史中由于自然、政治和社会因素的积累,逐步形成了区域经济发展水平差距现象。

新中国成立以来,由于实行计划经济体制,区域经济发展水平的差距不是非常明显。

可是,改革开放以来,对外开放首先从东部沿海地区开始,实行东部优先发展,然后带动西部地区发展的政策方针,东部沿海地区利用其有利的地理和社会因素,积极参与国际分工,区域经济得到飞速发展,成为改革开放二十年来中国经济腾飞的引擎。

这样,东西部地区经济发展差距就显现出来,并且不断扩大。

西部要想赶超东部,关键在于努力发现自身优势,采用比较优势发展战略,积极参与东部地区以及国际分工,并根据经济增长条件适时推动产业升级,才能实现赶超,并取得比较好的经济发展效果。

2、地区经济结构差异。

如第三产业的比重。

我国中西部地区工业基础相对薄弱,第三产业发展滞后。

由于中西部地区的工业中主要采掘业、原材料工业为主,长期以来扮演着东部能源,原材料供应基地的角色,而加工工业基础薄弱,产品附加值低,增值能力弱,致使资源优势难以转化和经济优势。

第三产业发展相对滞后,致使中西部的主导产业、支柱产业和高科技产业发展缓慢,区域内的工业化程度偏低。

较低的工业化程度难以形成中心城市向周边产业扩散的生产要亲传递网络,与周边地区经济联系比较松散,辐射能力较差。

而东部地区不仅产业结构相对合理,而且工业化程度高,产品的科技含量高,附加值大,这种差异使中西部丧失的大量附加值流向东部地区。

人口对区域社会、经济、环境的影响以及如何利用或改变这些影响以促进区域可持续发展对于一个国家或者社会而言其最重要的组成部分就是人,从古至今人口一直都是一种重要的资源,它不仅能带来充足的劳动力来生产财富更能用智慧的大脑创造财富。

当然任何事物都有它的两面性,人口资源利用好了能产生不可估量的财富,但若管理不当,比如人口数量的增长失去控制将会造成的问题也将会是让人们头疼不已的问题。

人口资源是指一定空间范围内具有一定数量、质量与结构的人口总体,系进行社会生产不可缺少的基本物质条件。

人口资源是其主体劳动力资源的自然基础,与一般意义的自然资源相同,也面临着合理和科学地开发利用的问题。

不同的是,自然资源的数量与质量是天然形成的,且相对比较稳定,而人口资源的数量、质量、结构及动态特征不仅受生物与生态环境等自然因素的影响,还特别受人类社会所特有的政治、经济、文化等诸多因素的影响。

(引用自‘百度百科’/view/1836795.htm)人口与社会社会发展是人口发展的基本层面,人口发展是社会发展的重要内容。

人口作为社会基本构成要素的,其与社会发展有着日趋显现、日趋紧密、日趋复杂的关系.1.3社会发展对人口转变的影响中国的人口转变是在社会发展、经济发展与国家人口控制和计划生育政策等三股主要力量推进下发展的。

社会发展和经济发展是人口转变的发动机,政府的人口和计划生育政策则是加速器。

从人口转变与社会发展、经济发展和人口控制政策实施的时间进程关系看,人口死亡率的转变在新中国成立之初就已经启动,并主导了中国20世纪50年代人口转变过程;生育率转变的启动及迅速转变是在20世纪70年代,并把中国带入人口转变的第二个发展阶段。

(李建新、涂肇庆,2005;陈卫,2005)这表明,中国的人口转变主要是由社会发展启动的。

1979年政府开始执行的严格控制人口政策的作用主要是加速了人口转变的进程,特别是农村人口转变的进程。

20世纪90年代中后期,人口生育率进入低生育状态与社会发展水平提高的关系更为显著。

江苏区域经济发展差异泰尔指数分析区域经济发展差异是一个全球性的问题,世界各地经济发展过程中都曾面临此问题。

改革开放至今,江苏备受区域经济发展差异的困扰,特别是苏北地区由于基础设施薄弱、经济结构单一等诸多因素,经济发展相对落后,并且与苏南的发展差距日趋扩大。

本文利用泰尔指数分析江苏区域经济发展差异,力求找出制约苏北经济发展的因素,并提出对策建议。

关键词:区域经济GDP 泰尔指数贡献率江苏区域经济发展差异分析研究区域经济差异,必须选择适当的测度指标。

衡量区域经济发展的方法很多,有绝对差异和相对差异之分。

常用的绝对差异测算方法有标准差、极差、平均差等;常用的相对差异测算方法有变异系数、加权变异系数、基尼系数和泰尔指数等。

本文采用泰尔指数来测算江苏区域经济发展差异。

(一)泰尔(Theil)指数泰尔指数又称泰尔熵、泰尔系数,它是运用信息理论推出的一个可以按加法分解的不平等指数。

泰尔指数的算法有多种,因采用的权数不同,加权计算产生不同泰尔指数。

泰尔指数的计算公式为:式中:yi为i区域研究指标所占的比重;pi为权数。

泰尔系数T越大,表示各区域间经济发展水平差异越大;反之,就表示各区域间经济发展水平差异越小。

泰尔指数的优点在于可以细分区域间差异和区域内差异,可以按组内差距和组间差距进行分解,将组内与组间的差距或不平等综合成总体的差距。

把江苏的总体差异进行分解,泰尔指数分解如下:T=T1+T2即总体差异T=区域间差异T1+区域内差异T2。

以江苏省为例,具体计算如下:T1=NS•In(ns/GDPs)+nm•In(nm/GDPm)+nn•In(nn/GDPn)T2=ns•Ts+nm•Tm+nn•TnT=T1+T2=T1+ns•Ts+nm•Tm+nn•Tn方程两边同除以T,得:式中:TS、TM、TN分别表示苏南、苏中、苏北地区的泰尔指数;GDPi 表示某市GDP占江苏省GDP的比重;GDPs、GDPm、GDPn分别表示苏南、苏中、苏北地区GDP占江苏省GDP的比重;ni表示某市人口占江苏省人口的比重;ns、nm、nn分别表示苏南、苏中、苏北地区人口占江苏省人口的比重;、、、分别为地区间、苏南、苏中、苏北对总体差异的贡献率。

城市是人力资本的集聚地,城市在其形成和发展过程中集聚了大量的人力资本。

因此,城市中含有非常丰富的人力资本的信息,是人们认识人力资本及对人力资本进行研究的理想地。

然而现有研究对人力资本的分析主要关注在省级层面,鲜有在城市维度对人力资本的研究,这主要是由于我国城市人力资本的测度困难导致的。

我国空间区域辽阔,省份内部各地级市之间差异巨大,导致对人力资本的分析仅仅局限在省级维度稍显不足。

将人力资本的研究对象聚焦到城市维度是人力资本研究细化的关键。

因此,借鉴朱平芳、徐大丰(2007)的方法,本文首先完成对城市人力资本的测算;其次,基于测算数据分析我国人力资本的空间分布现状及其演变趋势;最后,结合城市人力资本的现状特征分析总结我国人力资本的影响因素。

一、城市人力资本的测度方法人力资本的估算主要包括两个不同的角度(朱平芳、徐大丰,2007):一是基于人力资本积累的考虑,认为人力资本与物质资本一样,都是通过积累形成的;二是基于人力资本的贡献视角,认为工资收入中包含有人力资本的信息,高人力资本往往意味着高工资收入,不同的工资收入恰好反映了不同的人力资本,工资收入的相对差异也意味着人力资本的相对差异。

(一)基于人力资本积累视角的教育年限法从人力资本的积累过程来看,已有大量研究认为,教育(家庭教育与学校教育)、“干中学”是人力资本积累的主要途径。

Barro & Lee(1993)提出用人们的受教育程度来对人力资本进行估算,受教育年限不同的人具有不同的人力资本,受教育年限的多少反映了人力资本水平的高低。

教育年限法虽然仅考虑了教育对人力资本的积累作用,忽视了其他人力资本积累的方式,但是由于其在经验研究中简单、易操作而被研究者广泛采用。

(二)LIHK收入法Casey & Xavier(1995)率先提出将教育与劳动力收入相结合的人力资本测算方法LIHK(Labor-Income-Based Human Capital)。

产业多样化集聚、人力资本与城市经济韧性1. 产业多样化集聚的理论与实践产业多样化集聚是指在一个城市或区域中,不同产业之间相互关联、相互依赖,形成一个产业集群。

这种集聚模式有助于提高城市的经济效益和竞争力,同时也有利于提高城市的韧性。

产业多样化集聚可以促进资源的优化配置,在产业集群中,各个企业可以共享基础设施、技术、人才等资源,从而降低生产成本,提高生产效率。

产业集群中的企业还可以通过合作共赢的方式,实现优势互补,进一步提高整体竞争力。

产业多样化集聚有助于创新驱动发展,在产业集群中,企业之间的竞争和合作可以激发创新活力,推动技术进步和产品升级。

政府和企业也可以通过加强产学研合作,培养和引进高层次人才,为产业发展提供智力支持。

产业多样化集聚有利于应对外部风险,在全球经济一体化的背景下,城市面临着诸多不确定因素,如国际贸易摩擦、金融危机等。

产业多样化集聚可以降低城市对单一产业的依赖,增强抵御外部风险的能力。

当某个产业受到冲击时,其他产业仍能保持稳定发展,从而减轻整个城市经济的损失。

产业多样化集聚有助于提高城市的韧性,韧性是指城市在面临挑战和压力时,能够迅速恢复和适应的能力。

产业多样化集聚可以使城市经济更加稳定和健康,提高城市的抗风险能力。

当外部环境发生变化时,城市可以通过调整产业结构、培育新的经济增长点等方式,实现可持续发展。

产业多样化集聚是一种有效的城市经济发展模式,对于提高人力资本与城市经济韧性具有重要意义。

在未来的发展过程中,我们应该进一步加强产业集群建设,推动产业结构调整和优化,以实现城市的可持续发展。

1.1 产业多样化集聚的概念与内涵产业结构的多样性:一个城市的产业多样化集聚意味着该城市拥有多种不同类型的产业,这些产业之间相互补充、相互促进,形成产业链条,提高整体经济效益。

产业关联性:产业多样化集聚要求各类产业之间存在一定的关联性,这样才能实现资源的有效利用和优化配置,提高产业集群的整体竞争力。

资源禀赋对区域经济发展的竞争优势研究随着全球经济一体化的不断深入,各个区域之间的竞争变得日趋激烈。

而资源禀赋作为一个区域的基础,对于区域经济发展的竞争优势起着决定性的作用。

本文将探讨资源禀赋对区域经济发展的影响,并分析不同资源禀赋对区域竞争优势的差异。

在我国,资源禀赋的差异非常明显。

一方面,有着丰富天然资源的地区,如西藏、新疆等地具备了独特的竞争优势。

这些资源的丰富性使这些地区在相关行业的发展上具备了很大的潜力。

另一方面,一些资源匮乏的地区如北京、上海等则发展出了以服务业为主导的经济模式。

这种模式相比于依靠资源禀赋发展的地区,更加注重高端产业链的构建,具备了更多的附加值和创新能力。

然而,区域的资源禀赋并不是决定竞争优势的唯一因素。

资源禀赋可以通过合理的开发利用来获得更高的价值。

举个例子,广东和云南两个地区都拥有大量的水电资源,但是由于技术和管理水平的差异,广东的水电输电效率要远高于云南。

在这种情况下,广东地区在吸引投资、提高产能等方面具备了更大的竞争优势。

除了资源禀赋外,区域的人力资本也是决定竞争优势的一个重要因素。

人力资源的优势可以通过教育、培训等手段进行积极培养和提升。

例如,上海作为我国的金融中心,拥有众多高素质的金融专业人才。

这些人才的丰富使得上海在金融领域内具有较强的竞争能力。

同样地,科技人才在高新技术产业的发展中也发挥着至关重要的作用。

北京的中关村科技园区就是典型的例子,其优秀的科研人员和创新环境吸引了大量的高科技企业和投资。

然而,资源禀赋不仅单指自然资源和人力资源,在一些特殊的情况下,文化资源也可以成为一个区域的竞争优势。

像巴黎这样的城市,其独特的历史遗迹和文化氛围成为了吸引大量游客和投资的磁力。

这些资源的丰富性使得巴黎在旅游和文化产业中具备了独特的竞争优势。

综上所述,资源禀赋对区域经济发展的竞争优势具有重要影响。

然而,资源禀赋并非是决定竞争优势的唯一因素,人力资本和文化资源等因素也起着重要的作用。

2012年12月内蒙古科技与经济December2012 第23期总第273期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.23T o tal N o.273内蒙古自治区人力资本区域差异分析赵艳梅,夏彩云(陕西科技大学管理学院,陕西西安 710021) 摘 要:以人力资本理论为依据,通过运用人力资本测算指标:建立各指标体系模型,并以内蒙古自治区2011年统计年鉴数据为基础,对人力资本区域差异进行了实证分析。

关键词:内蒙古;人力资本;区域差异 中图分类号:F240(226) 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)23—0009—01 近年来,内蒙古自治区经济突飞猛进,GDP产值已进入万亿俱乐部。

但由于区域间自然条件、经济和社会发展水平存在较大差异,经济发展仍很不平衡。

人力资本作为经济发展中最具活力和价值的因素,对于区域差距有重大影响。

因此,探寻各区域人力资本具体差异对于缩小区域差异,促进经济可持续发展有重要作用。

1 人力资本测算理论与指标的构建据舒尔茨等人的观点及人口学相关理论,笔者以人口数量、教育、工作经验、健康为测算指标。

1.1 教育人力资本指标:受教育年限劳动人口人均受教育年限:Ed t=∑kk L k(t)L(t)k=u,s,j,p,i(1)其中,k为各类教育(u为大专及以上,s为高中,j为初中,p为小学,i为文盲), k为劳动力接受教育的年限( u=16, s=12, j=9, p=6, iL=0), L k(t)为t年接受过各类教育的劳动力人口数,L(t)为t年劳动力人口数。

1.2 经验人力资本指标:工作经验年限平均工作年限测算模型:Ex=∑64i=15P k×U i×i∑64i=15P i-Ed t-6(2)其中,设年龄为i的适龄劳动人口为P i,劳动参与率为U i,并假设小学平均入学年龄为6。

关于陕西省区域经济差异及其成因分析陕西省供销合作总社刘孝奇实施西部大开发之后,陕西区域经济无论在实践上还是理论上,都出现了均衡发展与非均衡发展并存的局面。

说均衡发展,是指关中、陕北、陕南三地区纵向相比都在自己原有的基础上以较快的速度发展。

但发展速度又有不同,以2003年为例,西安、宝鸡、咸阳的GDP增长速度都在11%以上,而同处关中地区的渭南却仅为8.2%。

地处陕北地区的榆林、延安的增长速度在14%左右,而陕南地区的汉中、安康平均为8.5%。

随着时间的推移,发展速度的差异必将导致经济总量及经济实力上的差距。

而且差距将越拉越大。

若不采取非均衡发展的措施,发展速度较慢的市区势必将会拖全省经济发展的后腿。

区域经济差异是经济发展过程中长期和普遍存在的问题。

各种不同差异的存在自有其客观必然的一面,但若任其无节制地扩大,必然加剧地区间不平衡从而导致贫富悬殊,地区不安定等消极现象产生。

同时,差异又意味着区域个性,其中蕴含着潜在的发展优势。

善于发现优势,并把潜在优势转化为优势特色产业,使相对落后地区的经济实现超常规发展,是区域间由失衡走向协调发展的重要途径。

一、陕西区域经济差异明显为了更准确地研究陕西区域经济问题,笔者曾用聚类分析的方法以及借用有关研究成果,将陕西传统的三大经济区域重新划分为关中、陕北、陕东和陕南四大经济板块。

关中地区包括西安、宝鸡、咸阳三市和杨陵区;陕北地区包括榆林和延安市;陕东地区包括铜川、渭南和商洛三市;陕南地区包括汉中和安康市。

这四个板块发展的实践也印证了他们具有经济发达地区、经济次发达地区、经济欠发达地区、经济落后地区的明显特征。

对上述新划分的四大经济区,我们选取2003年四个地区各“占全省总人口比重(%)”、“占各市GDP总和比重(%)”、“GDP 平均增长速度(%)”、“人均GDP水平(元/人)”等项指标进行比较,以直观地反映各地区经济发展现状及差距。

从各地区占全省总GDP的份额来看:关中地区,占全省总人口的比重43.42%,GDP占各市GDP总和的64.14%;陕北地区,占全省人口14.8%,占各市GDP总和的比重为11.12%;陕东地区,占全省人口的比重为23.49%,占各市GDP总和的比重为12.22%;陕南地区,占全省人口18.29%,GDP占各市GDP总和比重为11.52%。

人力资本对区域经济发展影响差异的原因分析

摘要:近年来,人力资本在区域经济增长中的作用逐步凸显出来,成为驱动经济持续健康发展的重要因素,本文基于人力资本积累机制和人力资本利用效率,通过回归分析等实证方法,探求人力资本对区域经济发展影响差异的深层原因,以求促进人力资本对经济发展的贡献率进一步提高。

关键词:人力资本;区域经济发展;影响差异

中图分类号:f061 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2012)08-0-01

一、人力资本对我国区域经济影响差异概述

我国东西部区域经济增长差异。

改革开放以来,我国始终存在着东西区域经济增长不平衡情况,区域经济增长的差异是社会因素和自然因素在长期的发展过程中逐步积累造成的,同时根据生产要素总是向高生产率部门流动的规律可得,人力资本和物质资本向东部地区聚集加剧了区域经济增长的差异。

固定资本投资对经济增长的作用要远远大于人力资本的投资,而且东西部人力资本对经济增长的贡献率差异较大。

这说明虽然人力资本对不同区域的经济都有促进作用,但影响的程度和贡献率有所不同。

二、探究人力资本对区域经济增长作用差异的原因

导致人力资本发挥作用差异的核心影响因素主要有以下两个:1.东西部人力资本积累方式的不同

根据backer和lucas的人力资本理论,人力资本积累主要受正规教育、在职培训、健康投资和迁徙流动四个因素影响。

(1)教育。

在lucas的人力资本模型中,人力资本存量的增长主要来自于正规教育和干中学(learn by doing)也可以在某种程度上理解成在职培训。

东西部地区教育科技发展的差异化不仅导致了东西部教育质量的差别,更造成了人力资本积累方式的差别,虽然国家对西部采取支持开发的政策,但是其中的教育投资所占份额较小,这也对人力资本积累的形成有所影响。

(2)健康。

下面主要运用构建模型和实证分析的方法,定量分析教育和健康对人力资本存量和积累的影响。

运用cobb-douglas生产函数作为教育资本和健康资本组合成人力资本的方式:

h = aeλm1-λ,λ<1

(1)

其中h为人力资本,e为教育投入,m为健康投入,λ为参数,a 为衡量地区原有教育水平对人力资本存量的影响的系数。

为了数据更有代表性和统计的便利,笔者选取东西部有代表性省份作为数据分析的对象,其中包括东部省份:北京、上海、江苏、浙江、广东;西部省份:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

使教育和健康对人力资本的影响更加标准化,我们对(1)式两边取对数得到:

lnh = lna+λlne+(1-λ)lnm,λ<1

(2)

根据东西部地区1995-2000之间对教育和卫生健康的支出状况,进行回归,主要分析在近年来由于教育和卫生投入不同对东西部人力资本积累的差异,结果如图1:

从回归模型中可知,人力资本的健康状况也实际影响人力资本的存量,对医疗卫生投入较多的地区,人力资本存量也会增加的越多,从而对经济增长的促进作用也会越大。

(3)迁徙活动。

人力资本对东西部区域经济作用的差异,不仅取决于人力资本存量,而且和人力资本流量,即人力资本迁徙有关,异质性高素质人力资本的迁入可以为当地经济注入活力,而且会增加当地人力资本积累。

2.人力资本的利用效率

随着的国家对人才流动的导向性,西部地区的异质性人力资本也在逐步增加,但其对经济贡献作用依然有限,东西部地区人力资本利用效率的不同也是其对经济增长作用不同的原因之一。

三、政策建议

1.加强西部地区人力资本的投资,协调人力资本和物质资本的投资比例

人力资本和物质资本内生化结构启示我们两者要合理高效搭配

才能促进经济发展。

我国的现状是对人力资本投资仍存在东西部空间的差异的情况,西部人力资本投资不足,所占西部投资的比重较

小。

2.区域配置

建立合理的人才流动激励机制,制定特殊优惠政策,加大人才激励力度,并且积极发挥非政府组织(non-governmental organization即ngo)组织的作用,通过公益志愿活动引导促进人力资本区域的合理化配置。

参考文献:

[1]雷鹏.人力资本、资本存量与区域差异——基于东西部地区经济增长的实证研究[j].社会科学,2011(03):53-63.

[2]万军康,梅小安.论人力资本积累的机理和方式[j].科技管理研究,2005(03):103-106.

[3]段平忠.人力资本流动对地区经济增长差距的影响[j].中国

人口?资源与环境,2007(17):87-91.

[4]张帆.中国的物质资本和人力资本估算[j].经济研

究,2000(08):65-71.

[5]benhabib,jess, and m.spiegel,1994,”the role of human capital in economic development evidence for aggregate cross-country data”,journal of monetary

economics,34:143-173.

[6]杨建芳,龚六堂,张庆华.人力资本形成及其对经济增长的影响——一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验[j].中。