蒙古西征匈牙利之战

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:3

西方人对于东方,对于中国一直存在着一种恐惧,害怕中国强大起来,所以不断的有人鼓吹中国威胁论和黄祸。

这固然是有些别有用心的人想借此打击中国,但归根到底还是他们惧怕中国强大,因为在骨子里西方人对于东方对于中国一直存在着一种恐惧,而其历史根源或许就是欧洲曾被三个来自东方的民族蹂躏过。

入侵欧洲的第一个东方民族是匈奴。

一队骑兵从天而降,他们身材矮小面貌丑陋(匈奴人的习俗,男孩子一出生就要用刀子把脸割花),他们远射近砍,迅速灭亡了东哥特王国。

他们就是来自中国北方草原的匈奴人。

在中国北方被汉朝打败之后,一部份匈奴人西迁,经过两个世纪的迁徙,他们来到了欧洲东部,在欧洲,匈奴人重新找回了他们的荣耀,看到那水草丰盛的匈牙利大平原,面对着那些尚未开化不堪一击的欧洲人,想想当初在中国北方和汉朝拼死拼活打了那么多年是多么的愚蠢。

在匈奴人排山倒海般的打击下,日耳曼人各部族被打得鸡飞狗跳,纷纷投降或往西逃窜,西哥特人逃到了现在的西班牙和葡萄牙,盎格鲁-撒克森人(也就是英国佬的祖先)逃到了英伦三岛,几乎所有的日耳曼部族都被驱动了起来,形成了一次规模空前的民族大迁徙。

就连西方人引以为傲的罗马帝国也不得不向匈奴人纳贡臣服,整个欧洲在匈奴人的面前战抖。

匈奴大单于乌尔丁曾对东罗马帝国色雷斯省的总督说,凡是太阳能照射得到的地方,只要他愿意,都可以征服。

匈奴大帝阿提拉统治时期的匈奴帝国是匈奴历史的最后一章,也是最辉煌的一章,他让罗马人蒙羞,让日尔曼人恐惧。

罗马人和日尔曼人把他和他的匈奴铁骑称为“上帝之鞭”。

阿提拉先后对东欧和北欧发动了大规模的战争,在日尔曼人和斯拉夫人各部族纷纷战败投降之后,他开始率大军攻打东罗马帝国,东罗马帝国的军队接连战败,东罗马皇帝只好和匈奴人签订和约,赔偿巨额的黄金,同时增加每年进贡黄金的数额。

由此看来签订不平等和约和赔款这种事并非是西方殖民者首创。

在劫掠了东罗马帝国之后,阿提拉又将矛头直指西罗马帝国。

他要求娶皇帝的妹妹荷诺利亚公主为妻,同时狮子大开口的要西罗马帝国割让一半的国土作为公主的嫁妆,在遭到拒绝后便以此为由对西罗马帝国战争。

欧洲对蒙古西征的评价

(最新版)

目录

1.蒙古西征的背景和原因

2.欧洲各国对蒙古西征的评价

3.蒙古西征对欧洲的影响

4.总结

正文

1.蒙古西征的背景和原因

蒙古西征,指的是 13 世纪初蒙古帝国在成吉思汗和他的子孙们的率领下,向西进攻欧洲的一系列战争。

这场战争的背景和原因主要有两点:一是蒙古帝国内部权力斗争激烈,成吉思汗和他的子孙们需要通过向外扩张来巩固自己的地位;二是蒙古帝国需要获取更多的资源,以满足国内日益增长的需求。

2.欧洲各国对蒙古西征的评价

在蒙古西征的过程中,欧洲各国对其评价各异。

一些国家因为蒙古军队的强大而感到恐惧,如俄罗斯、乌克兰等国家。

蒙古军队在这些国家的土地上肆虐,给当地人民带来了巨大的灾难。

而有些国家,如波兰、匈牙利等,则因为蒙古军队的进攻而奋起抵抗,展现出了顽强的民族精神。

3.蒙古西征对欧洲的影响

尽管蒙古西征给欧洲各国带来了巨大的灾难,但也在一定程度上推动了欧洲的历史进程。

首先,蒙古军队的进攻迫使欧洲各国加强自己的军事力量,提高了欧洲各国的战争水平。

其次,蒙古军队在西征过程中,将许多东方的文化和技术带到了欧洲,如火药、印刷术等,推动了欧洲的科技进步。

4.总结

总的来说,蒙古西征对欧洲的影响是复杂的。

一方面,蒙古军队的进攻给欧洲各国带来了巨大的灾难,造成了大量的人员伤亡和财产损失。

欧洲对蒙古西征的评价摘要:1.蒙古西征的历史背景2.欧洲对蒙古西征的评价a.恐惧与敬畏b.文化冲击与融合c.军事影响与技术传播3.蒙古西征在欧洲历史上的意义a.促进了欧洲国家的统一b.加速了欧洲文艺复兴的到来c.影响了欧洲政治格局正文:蒙古西征是13 世纪末至14 世纪初,蒙古帝国成吉思汗和他的子孙们进行的一系列军事行动。

这场西征对欧洲产生了深远的影响,从军事、文化到政治等多个方面。

欧洲对蒙古西征的评价呈现多元化的特点。

首先,欧洲人对蒙古军队的恐惧与敬畏。

当时的蒙古军队以强大的战斗力、严格的纪律和高效的指挥系统闻名于世,给欧洲国家带来了极大的压力。

尤其是在匈牙利和波兰等地,蒙古军队的铁蹄几乎无人能挡,这使得欧洲人对蒙古西征充满了恐惧。

其次,蒙古西征带来了文化冲击与融合。

随着蒙古军队的推进,东西方文化交流逐渐加强。

例如,蒙古帝国对丝绸之路的掌控使得东西方的贸易更加频繁,从而促进了文化交流。

此外,蒙古统治者在征服地区实行宽容政策,允许被征服者保留自己的信仰和文化传统,这使得不同文化在蒙古帝国境内得以共存。

最后,蒙古西征对欧洲的军事、政治和技术领域产生了深远影响。

蒙古军队擅长使用火药武器,这使得火药在当时的欧洲战场上得到了广泛应用。

同时,蒙古军队的军事战术和战争策略也对欧洲战争产生了重要影响。

在政治方面,为了抵御蒙古军队的侵略,欧洲各国加强了团结,促进了欧洲国家的统一。

蒙古西征对欧洲历史具有重要意义。

首先,蒙古帝国的征服促进了欧洲国家的统一。

例如,蒙古军队对匈牙利的侵略使得波兰和匈牙利等国家加强了合作,共同抵御外敌。

其次,蒙古西征加速了欧洲文艺复兴的到来。

随着东西方文化交流的加强,欧洲人逐渐摒弃了中世纪的黑暗,迎来了文艺复兴的曙光。

最后,蒙古西征影响了欧洲政治格局。

在抵抗蒙古军队的过程中,欧洲各国形成了更为紧密的政治联系,这为后来的欧洲政治一体化奠定了基础。

总之,蒙古西征对欧洲产生了深远的影响,从军事、文化到政治等多个方面。

欧洲对蒙古西征的评价蒙古西征是由成吉思汗在13世纪初发起的一系列征伐西方地区的军事行动。

欧洲对蒙古西征的评价的形成是基于欧洲人对蒙古帝国的了解和对其军事战争的观察。

以下是对欧洲对蒙古西征的评价进行分析。

1. 对军事力量的评价:欧洲人普遍对蒙古帝国的军事实力表示深深的敬畏。

他们认为蒙古人拥有强大的骑兵部队,能够迅速机动地突袭敌人,而且他们善于运用迅猛的攻势和弓箭射击战术。

这使得欧洲人感到无比震惊,因为在当时的欧洲,骑兵部队不像在蒙古那样普遍存在,并且缺乏对应的战术和训练。

2. 对成吉思汗的个人评价:欧洲人对成吉思汗的评价多种多样。

有些人将成吉思汗形容为征服者和帝国建设者,他们认为他是一个杰出的领导者和战略家,能够团结蒙古部落,征服庞大的领土,并建立起一个庞大而强大的帝国。

另一方面,一些欧洲人将成吉思汗描绘为野蛮和残忍的征服者,他们批评他使用了残酷的战争手段,并对被征服的人民实施镇压和屠杀。

3. 对蒙古帝国的行政和法律制度的评价:在对蒙古帝国的评价中,欧洲人对蒙古的行政和法律制度表示了一定程度的钦佩。

他们认为蒙古帝国实施了一种高度集权的行政体系,并且充分利用了各个征服地的官僚和贵族,以确保帝国的稳定和统一。

此外,蒙古帝国还建立了一套相对公平和成熟的法律系统,以维护社会秩序,并为人民提供保护。

4. 对文化和宗教的评价:一些欧洲人对蒙古帝国的宗教和文化表示了浓厚的兴趣。

他们对蒙古人的宗教信仰、语言和生活方式产生了浓厚的好奇。

欧洲人发现蒙古人的信仰十分多元化,并对他们的神话和传说产生了浓厚的兴趣。

尤其是蒙古人的萨满教产生了一定的影响,成为一些欧洲人研究宗教文化的重要对象。

总的来说,欧洲对蒙古西征的评价是多样化的,既有对蒙古人的军事实力和领导能力表示的敬畏,也有对他们所带来的社会和文化影响的好奇和钦佩。

然而,也有一些人对蒙古人的暴行和血腥战争表示批评。

这种多样性的评价在一定程度上反映了欧洲人对当时全新的东方帝国和文化的认知和理解。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢西征记成吉思汗将铁蹄伸向欧亚大陆版图

导语:蒙古第一次西征又称蒙古征服花剌子模战争,爆发在1219年,它标示著蒙古与中古大波斯外交和贸易失败的结果,也是“蒙古西征”的开始。

蒙军

蒙古第一次西征又称蒙古征服花剌子模战争,爆发在1219年,它标示著蒙古与中古大波斯外交和贸易失败的结果,也是“蒙古西征”的开始。

蒙军长驱直入中亚后,于1220年攻占了花剌子模的都城撒马尔干(Samarkand),其国王西逃,成吉思汗令速不台、哲别等穷追之。

因此蒙军便西越里海、黑海间的高加索,深入俄罗斯(Russ),于1223年大败钦察(Kipchak)和俄罗斯的联军。

另成吉思汗又挥军追击花剌子模的太子札兰丁,在印度河流域打败之。

1225年,成吉思汗凯旋东归,将本土及新征服所得的西域土地分封给四个儿子。

蒙古军队的第一次西征使蒙古势力深入到中亚东欧等地,为后来的钦察汗国和伊利汗国的建立奠定了基础。

公元1206年,铁木真统一了蒙古各族,并在斡难河(也就是今天的蒙古人民共和国鄂嫩河畔)被推举为全蒙古的大汗,蒙古帝国就此建立,铁木真就是历史上著名的成吉思汗。

具有雄才大略的成吉思汗,并不满足于已有的功业,他在成为蒙古帝国的最高统帅之后,带领他的大军南征北战,大肆扩张领土,以便为他的子孙拓展更大的疆域。

成吉思汗十三年(1218年),成吉思汗派出了一个450人的庞大商队前往西域,准备用珠宝和药材换回粮食和战马,然后向金国再次发动进攻。

然而,当这支商队走到花剌子模国的讹答剌城(今哈萨克斯坦奇姆肯特市阿雷思河和锡尔河交汇处)时,却遭到了当地人的残酷屠杀……

生活常识分享。

中国历史故事-旭烈兀是谁?旭烈兀是怎么死的?人物档案姓名:孛儿只斤·旭烈兀外文名:Hülegü Khan国籍:蒙古帝国民族:蒙古族出生时间:1217年去世时间:1265年信仰:佛教职业:伊儿汗、军事统帅葬处:尔米亚湖主要成就:征服西南亚,建立伊利汗国,灭阿拉伯帝国旭烈兀,全名孛儿只斤·旭烈兀,为蒙古族著名汗王成吉思汗的孙子。

旭烈兀的父亲是成吉思汗的第四个儿子拖雷,蒙哥和元世祖忽必烈是旭烈兀的叔叔。

旭烈兀自幼在草原长大,练就了一生骑射本事。

他的祖父成吉思汗对自己子孙的态度是“天下土地广阔河流众多,你们尽可以各自尽情去扩大自己的领地”,所以年纪轻轻的旭烈兀在这样的鼓舞下走出草原,通往更广阔的世界……十八岁的时候,旭烈兀跟随自己的堂兄拔都西征,一路打到了匈牙利境内,并且在与匈牙利马札尔人的战争中获得胜利。

因为这次战争,旭烈兀积累了丰富的实战经验和政治资本,为其日后的领土扩张乃至建立汗国打下了基础。

窝阔台去世之后,蒙古国汗位空虚,诸蒙古王公贵族都陷入了激烈的权利争斗中。

在窝阔台的儿子贵由去世后,旭烈兀与拔都等人拥戴蒙哥继位,挫败了海迷失等人的阴谋。

蒙哥继位之后,旭烈兀不仅是其新任汗王的兄弟,而且有拥立之功,所以受到了极大的重用,后来成为西征大军的统帅。

“从阿姆河两岸到埃及尽头的土地都要遵循成吉思汗的习惯和法令。

对于顺从你命令的人要赐予恩惠,对于顽抗的人要让他们遭受屈辱”,带着蒙哥的嘱托,旭烈兀渡过阿姆河向更西的地方征战。

旭烈兀西征首发之国便是亦思马恩派穆斯林宗教国,这个穆斯林派别是有名的“刺客派”,热衷于培养刺客刺杀敌国领导人。

蒙哥曾经就受到这个组织的刺杀,所以旭烈兀将这个国家作为自己征战的第一个要点。

旭烈兀兵分三路进攻,很快就摧毁了亦思马恩派九十多座城堡,教主忽而沙被杀,亦思马恩派从此消散于历史中。

随后旭烈兀马不停蹄,又将矛头对准了巴格达的阿拉伯阿拔斯王朝哈里发。

蒙古军西征震撼中亚、西亚和东欧的蒙古军西征令人谈虎色变的蒙古军西征,是亚洲人对世界史造成巨大影响的重大军事行动。

它发生在13世纪前半叶,先后进行了三次,战事波及到花刺子模、钦察、斡罗思、不里阿耳、伽里赤、索烈儿、马札儿、木刺夷和阿拔斯王朝等国家。

随后,蒙古人在其所征服的地区,建立了金帐(钦察)汗国、察合台汗国和伊勒汗国。

蒙古军在征战过程中的闪电式奇袭和猛烈的攻城炮火,曾使各国王公和作战军队闻风丧胆,深为恐惧,而蒙古铁骑则在亚欧大陆横冲直撞,所向披靡,取得了一个又一个的胜利。

第一次西征发生在1219年~1231年,由成吉思汗亲自挂帅出征。

起因是中亚的花刺子模国劫杀了蒙古的贸易商队,夺走了货物,而后又辱杀了成吉思汗派去责问的使臣。

1219年秋,成吉思汗以复仇为名统率20万大军攻入花刺子模,大约经过3 年征讨,攻克其新旧都城撒马尔罕和玉龙杰赤(今乌兹别克斯坦的库尼亚?乌尔根奇),追逐花刺子模国王摩诃末至里海,迫其子札兰丁(后继王位)逃窜印度。

尔后,成吉思汗班师回漠北,派大将速不台、哲别继续进剿,先后攻破阿塞拜疆、谷儿只(今格鲁吉亚),跨越太和岭(今高加索山脉),进攻钦察(里海、黑海以北之突厥语部族)。

1223年夏,在迦勒迎河一带击溃斡罗思(即俄罗斯)、钦察联军,并深入克里木半岛。

次年,经黑海北东返。

此后,逃入印度的札兰丁闻蒙古大军离去,便返回旧地波斯,重建花刺子模国,把中心移至阿塞拜疆。

成吉思汗子窝阔台即汗位后,派大将绰儿马罕率军再次征讨,于1231年灭花刺子模,并留在该地镇守。

第二次西征发生在1235年~1242年,由成吉思汗之孙拔都任统帅。

其主要矛头指向钦察和斡罗思等国。

参与征战的有窝阔台的皇子贵由、皇侄蒙哥等,前锋主将为速不台。

军队分路并进。

1336年秋,诸军会师于押赤河(乌拉尔河),速不台先克亦的勒河(伏尔加河)中游的不里阿耳国,蒙哥攻取钦察。

1237年秋,诸路蒙军深入斡罗思,于次年分兵四出,连破莫斯科、罗斯托夫等十余城市。

成吉思汗征战的版图中最远竟打到了欧洲成吉思汗戎马一生,打下了蒙古帝国版图。

在他有生之年征战的版图中,最西边到了欧洲一带的多瑙河;西南边到了中东地区的巴基斯坦;最南边到了淮河流域;最东边到了库页岛;最北边到了北极圈附近。

成吉思汗去世后,他的子孙们又不断开拓疆土,稳定时期版图达到4400多万平方公里。

成吉思汗成吉思汗建立蒙古国后,在1219年至1260年间,前后共三次进行了大规模的西征运动,期间开拓的帝国版图成为全世界瞩目的焦点。

1219年到1225年,成吉思汗率领蒙古大军开始了第一次西征运动,术赤、窝阔台、拖雷等都跟随成吉思汗出战,消灭了西域强国花剌子模。

消灭花剌子模后,成吉思汗军队穿越里海、黑海等,进一步打入到了俄罗斯。

1225年,成吉思汗第一次西征,取得了很大的胜利,成吉思汗将取得的西域土地分给了术赤、拖雷等人。

1235年到1244年,成吉思汗军队开始了第二次西征。

1227年,成吉思汗在征伐西夏国途中,因病去世。

成吉思汗去世之后,由第三子窝阔台担任蒙古国新任大汗。

窝阔台派遣术赤再次开展西征,术赤很快地挺进了俄罗斯,攻下了莫斯科,接着兵分多路,向欧洲地区开始挺进。

1241年,蒙古军打败了波兰和日耳曼军队。

蒙古军队首领拔都率军进入了匈牙利,并且打败了匈牙利军队,直接进一步踏入威尼斯。

第三次西征,发生在1253年到1260年,蒙古大军进入西亚和南亚地区,一路到达地中海的塞浦路斯岛。

随后,因为大汗蒙哥去世,旭烈兀率兵回蒙古国。

成吉思汗的功绩成吉思汗的功绩之一在于统一了蒙古部落。

当时,草原部落为金朝所统治,曾经金熙宗将蒙古部落的首领俺巴孩处死,这件事情让蒙古部落深深记恨,成吉思汗出生后,祖父辈打败金国的愿望,自然也成为了成吉思汗的奋斗目标。

成吉思汗1171年,铁木真只有九岁,他的父亲被札邻毒死,父亲去世后,泰赤兀部的塔里忽台乘机联合其它蒙古部落,大家一致将铁木真母子赶走,这件事情成为了成吉思汗人生重要转折点,他家从首领沦为了部落抛弃的对象,这种遭遇让铁木真快速的成长起来。

[键入文字]成吉思汗西征:横扫欧亚三西征蒙古西征之战是公元13 世纪上半期蒙古帝国征服中亚和东欧的战争。

成吉思汗和他的继承者以骠悍的武功征服了欧亚地区,以蒙古为中心,建立起由钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊利汗国组成的横跨欧亚大陆的庞大帝国。

蒙古族是我国北方的一个古老民族,长期过着原始的游牧生活,到12 世纪时,在长城以北、贝加尔湖以南、东到大兴安岭、西至阿尔泰山的广大地区,形成了许多蒙古部落。

随着蒙古社会生产力的发展,原始公社制度逐渐解体,私有制产生,12 世纪末和13 世纪初,蒙古各部落面临着迫切的统一问题。

孛儿只斤部落的首领铁木真在统一蒙古过程中发挥了重要作用,先后打败了塔塔儿、克烈、乃蛮、蔑儿乞诸部,统一了蒙古各部。

公元1206 年,蒙古各部落首领在斡难河(今鄂嫩河)畔召开大会,推举铁木真为大汗,尊称成吉思汗,建立了蒙古国家。

蒙古国建立后,以成吉思汗为首的蒙古贵族不断发动掠夺战争,用兵的主要方向是南下与西征,南下攻击的主要目标是南宋和金朝,西征则是征服中亚东欧各国。

蒙古西征共有3 次,第一次是1217 年至1223 年成吉思汗西征,第二次是1234 年至1241 年拔都西征,第三次是1253 年至1258 年旭烈兀西征。

成吉思汗在中都(今北京)附近停留期间,中亚大国花剌子模沙(国王)阿拉乌定?摩诃末(穆罕默德)派遣以巴哈?阿丁?吉剌为首的使节晋见成吉思汗,其目的是为了了解蒙古征服金国后的真实情况。

成吉思汗盛情款待了使团成员,并表示:朕为东方的统治者,沙就成为西方的统治者吧。

我们双方保持和平友好的关系,要让商人自由通行(阿奇尔译小林高四郎《成吉思汗》)。

1216 年,成吉思汗派使者和商队回访花剌子模国(居今黑海东、威海西,锡尔河南)。

1218 年春,花剌子模沙在布哈拉接见了蒙古使者,同意成吉思汗的提议,双方缔结了和平通商协定。

可是事后不久,双方就发生了两起伤害友好关系的事件。

第一件是边界纠纷和武装1。

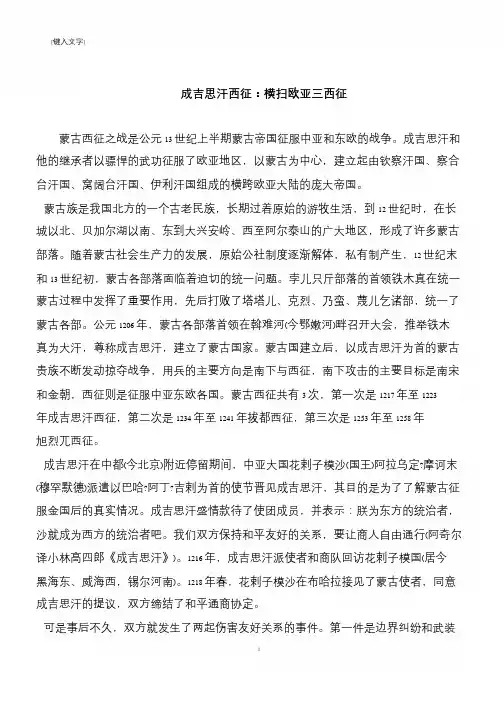

三大骑士团(圣殿、医院、条顿)败于蒙古人之手1241年,六十五岁的蒙古大将速不台率领三路大军向中欧挺进,匈牙利国王贝拉四世向整个欧洲的王公贵族求救。

在势不可挡的蒙古军队面前,波兰、奥地利、圣殿骑士团、条顿骑士团、医院骑士团,组成了一支联军,阻挡蒙古人。

三大骑士团(圣殿、医院、条顿)医院骑士团圣殿骑士团条顿骑士团在战役中,蒙古部队利用机动性使欧洲骑兵的冲锋无法发挥作用,他们的战略后撤使得欧洲骑士出现判断失误。

误以为蒙古人已不敌退却,便下令展开阵型对蒙古部队进行冲锋,结果被灵活的蒙古人利用速度优势迂回至侧翼分割包围,重甲骑士在无法冲锋的情况下变成了面对刀俎的鱼肉。

蒙古人利用烟雾阻碍了视线,致使欧洲骑兵身后的步兵不知所以地冲入了包围圈,同样被砍杀殆尽。

条顿骑士团大战蒙古骑兵瓦尔斯塔特战役,蒙古人大破欧洲军队,精英骑士损失惨重。

在这场战斗中,圣殿骑士团和医院骑士团几乎全军覆没,条顿骑士团团长奥施特恩身负重伤,两个月后不治。

整支部队的统帅亨利二世在战斗中坠马,被蒙古骑兵砍下头颅,挑在矛尖上示众。

瓦尔斯塔特一战,联军阵亡两万五千人,蒙古人从每个阵亡的欧洲人头上割下一支耳朵,据说这些耳朵装了九大麻袋。

战后,圣殿骑士团团长阿尔芒在写给法国国王路易九世的信中说:鞑子已经澈底摧毁了欧洲联军的抵抗,亨利公爵及许多诸侯们阵亡。

瓦尔斯塔特战役失败了,欧洲骑士精英尽灭。

随后,速不台在绍约河畔大破匈牙利军队,蒙古大军血洗布达佩斯。

阿尔芒哀叹“中欧已再无任何军队能阻止蒙古铁骑直抵巴黎了”。

1241年12月,蒙古大汗窝阔台病逝的消息拯救了欧洲。

在这个风声鹤唳的一年的最后,蒙古军队撤离了欧洲,回到草原参加推举大汗的忽里勒台大会,从此再也没有对基督教领地进行过进犯。

这是上帝之鞭后,欧洲人面对的最为恐怖的游牧民族入侵。

在瓦尔斯塔特,欧洲骑士没能阻止蒙古军队前进的步伐,但是他们的抵抗起到了消耗敌人和延缓入侵的作用。

最终,在上帝的帮助下,蒙古人在多瑙河畔回师,这是他们到达的最西边的土地。

蒙古人极其擅长被古罗马人称为”安息人射箭法”的战法,即骑射者一边逃走,一边向后方的敌人射箭。

(蒙古人称这种战法为“曼古歹”)。

这种战术的精髓在于一从远距离攻击敌人,二持续不断的攻击敌人,三不给敌人还手的机会。

在这种攻击下不论敌人的精神和装甲多么坚强,彻底崩溃只是时间的问题。

当时欧洲骑士大多配备重盔重甲,虽然近战时十分强大,机动力却根本无法和蒙古骑兵相比。

如果碰上蒙古骑射手,不仅追不上,连逃都逃不掉,只有作箭靶子的份。

而且蒙古骑兵不像欧洲骑士那样完全依赖强攻,他们只有当先用弓箭把敌人杀伤大半时才与敌人短兵相接。

1241年4月,蒙古骑兵就靠这种战法在多瑙河畔大破欧洲最精锐的十万匈牙利大军(由匈牙利国王贝拉四世率领),杀敌七万余,用弓和箭演奏了一曲”红色多瑙河”,几乎彻底消灭了欧洲的抵抗力量。

若非窝阔台不合时宜的去世,早在800年前黄种人就统一整个欧亚大陆了。

蒙古的骑射手足以使他们在野战中战无不胜,而在面对坚固的城墙时.蒙古人还有一种攻城利器,那就是从西域“进口”的回回巨炮,在这种超大型投石机投出的巨型弹丸面前,再坚固的城墙也和纸糊的没什么两样。

史书记载,这种巨炮“机发,声震天地,所击无不摧陷,入地七尺。

”蒙古人就是靠它,在公元1273年攻下强攻数年而不克的襄阳城,当时蒙古人的投石机只有100米的射程,而襄阳城仅护城河就宽150米,后来蒙古人从波斯请来几个工匠,对投石机进行改进,改进后的投石机射程在180——200米左右,所以蒙古人也称此炮为“襄阳炮”和“回回炮”.不过在12世纪,全世界只有蒙古人才把回回炮大规模应用在战场上。

蒙古人南征北讨,几乎百战百胜,除了骑兵之外,拥有巨炮也是一个重要因素。

蒙古军西征为什么战无不胜历史上蒙古大军在十三世纪发动了数次大规模的西征,凭借较少的军队和漫长的后勤供应战胜了所有的敌人(1260年对埃及的艾因贾鲁特战役除外),改变了整个亚欧的历史,也促进了欧洲和近东的军事革命。

详解蒙古骑兵战略战术:10万骑兵开进左右翼相距几十里13世纪成吉思汗发挥游牧业经济多产马,游牧民族善骑善射的特点建立起一支宠大的以游牧民族组成的骑兵。

其组织之严密,纪律之森严,战略战术之精良,将士之善骑善射和刻苦精神,耐劳苦的蒙古马,以及无后方作战,适合当时条件的兵民合一,军政合一的兵役制度,标志着骑兵的极盛时期。

它与过去的骑兵和其他国家的骑兵不同之点,是能够独立的执行战役战斗任务。

举世闻名的征脲欧亚的战争是由这支骑兵完成的。

也只有这只骑兵才能完成这样艰巨的任务。

从本国出发路经数千里的长途跋涉,途经各种复杂地形及成年累月野营生活是一件很艰难的事。

成吉思汗及其子孙在征服世界的战争过程中创造了一整套适合民族特点,骑兵特点的兵制和独具特色的战略战术。

宽正面、大纵深、大鱼鳞开进队形:蒙古大兵闭向敌开进时,其队形通常是前锋、前卫、左、中、右路军和后卫组成。

各路军之间保持很大的间隔,从左路至中路的间隔为以骑兵传递夫一天的行程为准。

行军中前后距离也很大。

这样的队形便于分进合击,同时也是为解决宠大的骑兵部队行军中的水源和天然牧场而采取的队形。

以进攻金朝为例:蒙古军10万人,再加每骑有空马2—3匹,这样有30万至40万马匹的大军绝不能一条狭窄的正面上行军,更不能一条线上行军。

蒙古军开进队形为左翼自阴山山脉起,右翼至今内蒙古太仆子旗宝昌,河北省张北县一带,相距几十里。

左翼由速不台指挥,中路军由木华黎指挥,成吉思汗本人随中路军行动。

右路军由哲别指挥,形成宽正面,大纵深的大鱼鱗队形。

西征花刺子模时正面宽度为从左翼至右翼需要骑兵传递夫三天的行程。

这是骑兵史上从未有过的开进队形。

在战略战术上,成吉思汗创造了以已之长,击敌之短,见利则进,不利则退的机动战战法。

根据不同情况实施不同方式的进攻。

骑兵是进攻性兵种,只有进攻才能充分发恽骑兵的威力。

成吉思汗的大“扎萨”中规定:“永远进攻”。

成吉思汗一生中打了50多次大仗,其中只有两次是防御性的。

旭烈兀是谁?旭烈兀是怎么死的?人物档案姓名:孛儿只斤旭烈兀外文名:Hleg Khan国籍:蒙古帝国民族:蒙古族出生时间:1217年去世时间:1265年信仰:佛教职业:伊儿汗、军事统帅葬处:尔米亚湖主要成就:征服西南亚,建立伊利汗国,灭阿拉伯帝国旭烈兀,全名孛儿只斤旭烈兀,为蒙古族著名汗王成吉思汗的孙子。

旭烈兀的父亲是成吉思汗的第四个儿子拖雷,蒙哥和元世祖忽必烈是旭烈兀的叔叔。

旭烈兀自幼在草原长大,练就了一生骑射本事。

他的祖父成吉思汗对自己子孙的态度是天下土地广阔河流众多,你们尽可以各自尽情去扩大自己的领地,所以年纪轻轻的旭烈兀在这样的鼓舞下走出草原,通往更广阔的世界十八岁的时候,旭烈兀跟随自己的堂兄拔都西征,一路打到了匈牙利境内,并且在与匈牙利马札尔人的战争中获得胜利。

因为这次战争,旭烈兀积累了丰富的实战经验和政治资本,为其日后的领土扩张乃至建立汗国打下了基础。

窝阔台去世之后,蒙古国汗位空虚,诸蒙古王公贵族都陷入了激烈的权利争斗中。

在窝阔台的儿子贵由去世后,旭烈兀与拔都等人拥戴蒙哥继位,挫败了海迷失等人的阴谋。

蒙哥继位之后,旭烈兀不仅是其新任汗王的兄弟,而且有拥立之功,所以受到了极大的重用,后来成为西征大军的统帅。

从阿姆河两岸到埃及尽头的土地都要遵循成吉思汗的习惯和法令。

对于顺从你命令的人要赐予恩惠,对于顽抗的人要让他们遭受屈辱,带着蒙哥的嘱托,旭烈兀渡过阿姆河向更西的地方征战。

旭烈兀西征首发之国便是亦思马恩派穆斯林宗教国,这个穆斯林派别是有名的刺客派,热衷于培养刺客刺杀敌国领导人。

蒙哥曾经就受到这个组织的刺杀,所以旭烈兀将这个国家作为自己征战的第一个要点。

旭烈兀兵分三路进攻,很快就摧毁了亦思马恩派九十多座城堡,教主忽而沙被杀,亦思马恩派从此消散于历史中。

随后旭烈兀马不停蹄,又将矛头对准了巴格达的阿拉伯阿拔斯王朝哈里发。

旭烈兀先决堤防水,淹没哈里发的主力军和统帅,随后以重兵围城,使得哈里发弃城出降。

双头鹰的前世今生(四):恶魔自东方来--蒙古入侵当我们研读西方世界对俄罗斯人的评价的时候,总是时时感觉到一种厚重的东方游牧民族的气息(尤其是在20世纪之前的史书中)。

正如我在开篇时候所讲的,俄罗斯这个民族,在东方人看来是西方人,在西方人看来,却带有很浓烈的东方民族的特征。

这一特征并不是从一开始就有的。

从早期的斯拉夫人,一直到基辅罗斯,这块土地上的民族发展进程,和欧洲大部分民族并没有什么两样。

从早期的蛮族到皈依罗马-基督教文明,除了短时期内遭到过匈人的入侵和统治之外,一切都是那么顺利。

但到了13世纪,一件突如其来的事情,彻底打破了俄罗斯后来的历史进程,这就是蒙古入侵。

前一篇我们提到,1054年基辅罗斯的统治者“智者雅罗斯拉夫”死后,基辅罗斯的土地被分封给他的几个儿子,这些儿子间的争斗,很快造成了基辅罗斯的分裂,一直到蒙古入侵之前,基辅罗斯已经被分成了10多个互不相干的国家,其中最大的三个是位于北方的诺夫哥罗德共和国,位于东北方的弗拉基米尔-苏兹达利公国和位于西南方的加利西亚-沃伦王国。

在他们的东南面,也就是黑海北部,克里米亚一直到里海和高加索北部的广阔土地上,生活着讲突厥语的库曼人(也被称为波洛伏齐人或钦察人)。

在他们的东面,则生活着伏尔加河保加尔人(他们的亲属民族曾经在几百年前进入欧洲东南部的巴尔干,征服了当地的斯拉夫人和希腊人,建立了保加利亚王国)。

各个罗斯小国与这些突厥系民族时而互相攻伐,时而又结成同盟,将近200年的时间就这么过去了。

图:11世纪早期分裂的基辅罗斯及其周边民族13世纪,这个世界上最大的事情,莫过于蒙古人的突然兴起,在迅速统一了蒙古高原各部落之后,成吉思汗很快击败了西夏和西辽,并发动了对金的战争,这个时候,花剌子模苏丹摩柯末(穆罕默德)手下的一个将领,劫掠并屠杀了一个蒙古商队。

成吉思汗要求摩柯末交出凶手,却被无礼的拒绝,这一事情迅速激怒了蒙古人。

抱着睚眦必报的原则,成吉思汗带领着他的蒙古大军脱离了在西夏的战争并迅速入侵了花剌子模,不费吹灰之力就击溃了当地的驻军。

欧洲对蒙古西征的评价摘要:1.蒙古西征的历史背景2.欧洲对蒙古西征的评价a.恐惧与敬畏b.文化的传播与交流c.对欧洲政治格局的影响3.蒙古西征在欧洲历史上的意义a.对欧洲国家的冲击b.对欧洲文化的影响c.对世界历史的影响正文:蒙古西征是13 世纪末至14 世纪初,蒙古帝国成吉思汗和他的子孙们进行的一系列征战。

这场征战对欧洲历史产生了深远的影响,欧洲各国对蒙古西征的评价也不一。

1.蒙古西征的历史背景蒙古帝国在成吉思汗的统治下,迅速崛起并发展壮大。

成吉思汗和他的子孙们不断向外扩张,征战四方。

1235 年,成吉思汗之孙拔都开始了蒙古的西征,先后征服了钦察、俄罗斯、乌克兰、波兰、匈牙利等地。

这场征战持续了数十年,使得蒙古帝国疆域不断扩大,直至1255 年。

2.欧洲对蒙古西征的评价欧洲各国对蒙古西征的评价主要体现在以下几个方面:a.恐惧与敬畏:蒙古军队的勇猛善战给欧洲国家留下了深刻的印象。

他们惊叹于蒙古军队的组织纪律和战斗能力,许多欧洲国家对蒙古产生了恐惧与敬畏之情。

b.文化的传播与交流:蒙古西征使得东西方文化交流变得更加频繁。

随着蒙古军队的征服,东方文化逐渐传入欧洲,如中国的火药、印刷术等,对欧洲的科技发展产生了重要影响。

同时,蒙古帝国也吸收了东西方的文化成果,促进了文化的交流与发展。

c.对欧洲政治格局的影响:蒙古西征改变了欧洲的政治格局。

蒙古帝国的扩张,使得欧洲各国不得不重新调整彼此的关系,加强合作以应对共同的威胁。

此外,蒙古帝国对欧洲的征战,也使得欧洲各国加强了内部团结,一定程度上促进了国家的发展。

3.蒙古西征在欧洲历史上的意义蒙古西征对欧洲历史产生了深远的影响,主要体现在以下几个方面:a.对欧洲国家的冲击:蒙古西征给欧洲国家带来了巨大的冲击。

各国纷纷加强国防建设,提高国家整体实力,以应对外部威胁。

b.对欧洲文化的影响:蒙古西征使得欧洲各国开始重视东方文化,进一步丰富了欧洲文化的内涵。

c.对世界历史的影响:蒙古西征改变了世界历史的进程。

历史上蒙古人曾经建立的26个汗国很多人知道蒙古人在13世纪崛起,建立了史无前例的蒙古帝国,但到了1634年蒙古帝国末代皇帝(北元皇帝)林丹汗与满清争战,因蒙古科尔沁等部与满清勾结,林丹汗一时寡不敌众,退守甘肃,欲与喀尔喀和卫拉特会师后进行反击,不幸死于天花,满清乘机占领内蒙古,1635年蒙古帝国灭亡。

甚至有些人还以为元朝灭亡就是蒙古帝国灭亡。

很多人除了蒙古帝国、元朝和蒙古四大汗国外一无所知。

其实蒙古人在历史上建立国很多国家。

1. Khamag Mongol Uls (意为大蒙古国) (公元10世纪末-1161年)海都是成吉思汗家族中第一个获得汗位(即王位)的人。

有些人甚至称他为可汗,即皇帝。

但是,海都的可汗之称显然是后来追赠的。

成吉思汗家族也是从海都时期成为了名副其实的蒙古黄金家族的。

公元11世纪,海都打败了札刺儿部而出名,被推举为海都汗。

这就是后来的蒙古帝国的原型。

海都建立的政权到了其曾孙合不勒汗时已经称之为 Khamag Mongol Uls (意为大蒙古国)合不勒汗一直与强大的女真人抗衡,保卫自己的政权。

金朝于1135-1139年和1147发动了征服合不勒政权的战争,金将胡沙虎深入草原后被打败,不得不于1147年向合不勒的第四个儿子忽图刺汗(熬罗孛极烈)求和。

被迫将边界地区的几个州让给了蒙古人。

但到了合不勒汗的继承者俺巴孩汗时期,俺巴孩汗不慎被塔塔儿人捉住后,引渡给金朝,金人将他们钉死在木驴上。

新的可汗忽图刺汗为报仇,攻掠金地。

金帝于1161年与塔塔尔联合进攻蒙古,摧毁了第一次蒙古王权。

蒙古没有了可汗,也速该只是蒙古首领而已。

{完全是汉语的意译,蒙古语言的可汗可中文翻译为首领和皇帝}但是时隔28年,到了1189年,年仅28岁的铁木真重新建立起蒙古政权。

人们总以为铁木真统一蒙古高原后才被称为成吉思汗的,实际上 1189年铁木真建立蒙古政权后就已经被称呼为成吉思汗了。

2. 大蒙古帝国(1206年-1635年)经过多年征战成吉思汗打败了乃蛮、塔塔儿、克烈...诸多强大对手后终于在1206年建立了蒙古帝国。

欧洲对蒙古西征的评价

蒙古帝国在13世纪末至14世纪初进行了大规模的西征,将欧亚大陆的许多国家都纳入了它庞大的帝国之下。

欧洲对蒙古西征的评价在历史学界有所不同,但总体而言,它们既有正面的评价,也有负面的评价。

在欧洲的眼中,蒙古人的西征通常被视为野蛮、残忍和毁灭性的军事行动。

蒙古人以其强大的军事力量、迅猛的速度和无情的冷酷而臭名昭著。

他们征服了众多欧洲国家,如东欧的俄罗斯、波兰和匈牙利。

蒙古人以流血和毁灭为手段,摧毁了许多城市、杀害了大量平民,给欧洲国家带来了巨大的破坏。

然而,蒙古西征对欧洲也产生了一些积极的影响。

一些历史学家认为,蒙古帝国的统治为欧洲带来了相对的稳定和经济发展。

蒙古帝国建立了一系列的贸易和文化交流路线,这使得欧洲与亚洲之间的联系更加紧密。

蒙古控制下的欧亚大陆大大促进了东西方之间的文化和科技交流,为欧洲的文艺复兴和科学革命提供了基础。

此外,蒙古人的统治也带来了一定的政治秩序。

他们建立了一个庞大且高效的行政体系,培养了一批优秀的政府官员和军事将领。

这为欧洲的封建制度和中央集权体制的发展带来了一些启示,对欧洲政治体系的发展产生了一定的影响。

总体而言,欧洲对蒙古西征的评价是复杂而多样的。

尽管蒙古帝国的入侵给欧洲带来了巨大的破坏和人道主义灾难,但也给欧洲带来了一些积极的影响。

这一历史时期对于欧洲和蒙古帝国之间的相互了解和文化交流起到了重要作用,对于形塑今天的欧洲和亚洲也具有一定的影响。

历史上最漂亮的歼灭战

许多人在说到歼灭战时,动不动就是什么亚历山大、汉力拔,或者就是基辅会战等,当然,这些歼灭战都很漂亮,但说实话,它们与咱们中国古代的歼灭战相比,那就相去太远了。

中国古代的伟大的歼灭战是如此的多,君不见李牧以步兵大兵团围歼匈奴骑兵大兵团,全歼10万人的战役(这是历史上绝无仅有的步兵围歼骑兵的战役),还有完美的后退歼灭战--长平之战,还有骑兵围歼骑兵的汉匈漠北会战,这一战霍去病以5万骑兵围歼匈奴骑兵,斩7万多人。

太多了,数不胜数啊。

我个人认为中国历史上最漂亮的歼灭战是蒙古西征中与匈牙利联军在塞约河进行的战斗,此战蒙军以漂亮的合围全歼匈牙利联军,且自己仅受微小的损失。

下面把我原创的蒙匈塞约河之战帖上,希望大家喜欢。

还有,这是一个纯军事的帖子,希望大家从军事角度讨论,谢谢。

蒙军征匈之战

蒙军征匈之战发生于蒙古第二次西征。

蒙古第一次西征是1219年由成吉思汗亲自指挥的对花刺子模的进攻,成吉思汗在灭花刺子模后,又击败俄国加里赤王军并横扫不里啊耳等地,但由于在中国方面金的势力仍然庞大,必须予以消灭,向遥远的西方进攻才无后顾之忧,乃回军本国征伐金、西夏等。

成吉思汗死后,其子窝阔台继汗位,继承父志按即定方针继续进军,攻灭了金。

窝阔台于灭金后3年春天,命名将速不台率10万大军向里海地区付尔加河一带拔都所居地集中,当年夏到达,乃成立第二次西征大军,拔都为元帅速不台为副帅,实际指挥权操于速不台手。

拔都与速不台的大军所向无敌,蒙古铁骑兵锋所指,真是站无不胜、攻无不克,灭俄罗斯、克莫斯科、毁俄罗斯首都基辅(据说蒙古军攻下基辅后,屠城,并抢美女财宝无数!同志们,当兵去啊!哈哈哈。

)

灭俄罗斯后,拔都非常高兴,因为他又得到了一广阔肥美的牧场,乃不思上进。

速不台为鼓励拔都进攻,对他说:“若不击破中部欧洲之力量,则我们对俄罗斯平原的占领绝对不安全。

”于是蒙古军在灭俄罗斯后继续向西进攻,越过客尔巴阡山,进入匈牙利境。

在派出侦察兵收集情报之后,速不台判断当面之敌为蒙古军的2、3倍,但还未集结。

于是速不台决定在敌军集结之前将蒙古军分为四路,以扇形横扫匈牙利平原,并在匈牙利重镇培斯拉会师与匈牙利大军决战。

蒙古各军还没有到达培斯拉时,匈牙利王贝拉已经召集大臣和主教们开军事会议讨论蒙古入侵以及如何对蒙古作战等问题了,就在这时,前哨以及侦察兵来报告,说蒙古大军已经越过客尔巴阡山数百里且蒙古军先遣部队已经到多瑙河东岸。

蒙古军的进军可谓是如迅雷闪电,但是匈牙利王对此并不惊慌,命令培斯拉城闭城准备应战,同时派使者到各国催援军。

顿时,日耳曼、奥地利等各国援军云集培斯拉,联军声势浩大,有十多万精兵。

而且联军的士气十分高昂,他们认为蒙古军非上帝造生之异教徒,肯定不是他们圣军的对手!所以一个个是信心十足。

同时他们认为凭借他们的厚甲武装以及身强力壮,一旦与蒙古军交锋,必然催估拉朽大获全胜,所以纷纷请战。

刚开始速不台见敌人闭城自守,继而援军大至,侦察兵来报告说联军声势浩大且斗志极高,于是速不台决定诱敌深入,乃将已到达多瑙河边的蒙古军向东撤退。

匈牙利联军见蒙古军已经到达多瑙河边却不敢渡河交战而向东“逃跑”,越发士气高涨,更加轻视蒙古军,于是渡河追击蒙古军以求决战。

因为联军大多是步兵,所以速不台的“逃跑”显得缓慢,仿佛象是悠闲的散步。

联军跟踪追击了六天之后,已经远离多瑙河,当天夜里,联军选择了一个地势很好的地方宿营,营地周围有小山环卫,可以防守,正面又有一条小河--塞约河作为障碍,联军统帅也很有将才,为防蒙古军偷袭,在小山上构置工事布置防守,

真可谓万无一失。

当天晚上,据从蒙古军中逃回的俘虏报告,蒙古军离塞约河仅6里,塞约河只有一条桥可通,于是,联军赶快派出英勇善战的部队控制了桥,这支部队的将军是勇猛的钨哥林主教;另外,联军又在营地外以货车排列构成防卫圈,联军的防守可以说是很周全了。

第二天拂晓,速不台将蒙古军分为二,一军由拔都率领,向塞约河上的石桥进攻,另一军由速不台亲自率领,向塞约河下游进军,寻找水浅处涉过,然后迂回到匈牙利军侧背。

速不台与拔都商定,等速不台渡河展开后,给拔都发信号,然后拔都再向石桥进攻。

拔都军向石桥展开后,贪功心切再加上轻视匈军,不等速不台信号,就向石桥进攻。

拔都心腹爱将八哈秃手提双刀,幺吼一声,当先杀入匈军,由于桥面狭窄,骑兵无用,只有步战,蒙古军长处顿时无用。

八哈秃虽然英勇,但联军的钨哥林主教以及匈王兄弟科罗曼也绝非省油的灯,他们也是英勇绝伦,狭路相逢,一场大战,八哈秃砍过桥去时,已是身上箭如刺猬,拔都见八哈秃死与桥头,心如刀绞,派使者将情形告诉速不台,速不台大怒,骂道:“说好等我过河展开后才进攻啊,等我展开后,必然吸引匈军,拔都的压力就会小,那时再进攻才行啊!去告诉拔都,既然已经进攻,就坚持下去好了。

”

拔都于是掉来7门弩炮,向桥头猛轰,一面召集敢死之士进攻,匈军招架不住,蒙古军攻下了桥,拔都骑兵于是过河向平原地展开,攻击前进。

拔都的冒失进攻正好吸引了匈军的注意力,非常好的掩护了速不台军,速不台军全军过河后匈牙利联军都没有发现,于是速不台军以包围态势向匈军前进。

当匈军走出营地时,已见到穿黑色衣甲的骑兵正向其周围高地密集,蒙古大军的移动都是在静悄悄中完成的,匈军见到蒙古军在静悄悄中移来移去时,无不惊慌失措。

速不台与拔都配合,将匈军营地团团围住。

匈军骑兵在科罗曼带领下,向蒙古军发起进攻,速不台一声令下,与匈军当面的蒙军向后退却,等匈军继进后,自然形成陷入蒙军的态势,于是两侧蒙军向中挤压,形成包围,并以密集的箭雨射杀匈军,匈军骑兵大败,死伤惨重,科罗曼带幸存者逃回营地。

联军重装步兵排成方阵又向蒙古军发起进攻,以图打破包围,蒙古军以远战兵器对之进行杀伤,并向后退却,同时点火施放浓烟,使联军重装步兵迷失方向,误入地势起伏的地形中而不能保持队形,于是蒙古骑兵以迅雷不及掩耳之势突入匈军步兵方阵予以分割围歼,联军重装方阵步兵全军覆灭。

蒙古军漂亮的围歼战使联军两支精锐突击队覆灭,联军士气大损,不敢言战。

于是蒙古军缩小包围圈,并发放火箭焚烧匈军营地,匈军人慌马乱,仓皇失措,一个个目瞪口呆的看着身穿黑色衣甲的骑兵将道路一一堵塞。

勇猛绝伦的钨哥林主教和科罗曼为挽救匈军,带领疲惫的匈军再次向蒙古军进攻,速不台一声令下,蒙古军万箭齐发,紧接着纷纷打马杀入匈军中,匈军大败,科罗曼也身受重伤,至此,匈军的最后垂死挣扎完全失败。

匈军困守营地,不数日,弹尽粮绝,无奈之下匈王贝拉下令全军突围。

为免匈军作困兽之斗,速不台命令蒙古军于包围圈西面网开一口,联军真是急急如漏网之鱼,从此口拼命向西逃跑,联军已经没有队形了,全军大乱,将找不到兵,兵找不到将,大家只知道一件事:逃命。

速不台命蒙古军张成钳形,于匈军两侧缓缓追击,遇上掉队的匈军则杀之,匈军一个个忘魂乱冒,亡命奔逃,6、7天后,逃到了多瑙河边,此时前有大河,两边及后面都有追兵,而此时经过6、7天的逃跑,即使是再强壮的联军士兵也是体力耗尽,不能再战了,联军士兵饥疲交加。

这时,速不台才下达了总攻击令,蒙古骑兵纷纷打马杀入匈军,剩下的战斗只能用砍瓜切菜来形容了。

这一战中,欧洲最好战的匈军、日耳曼军、波兰军、萨克森军等的联军全军覆灭,只有匈王

贝拉仗着千里良马逃过了多瑙河。

速不台在歼灭匈牙利联军后,见匈牙利平原肥美,随处可见优美的放牧地,乃下令全军休整,并完成对匈牙利的最后占领。

速不台想以此为前进基地,进一步向西和南进攻,下一个打击目标将是德国、法国、意大利。