肾小球疾病中肾小管间质纤维化的研究

- 格式:pdf

- 大小:158.90 KB

- 文档页数:3

Notch信号通路在IgA肾病肾间质纤维化中的变化

及意义的开题报告

介绍:

IgA肾病是一种常见的肾小球疾病,临床特点为异常大量IgA沉积于肾小球系膜区及副球区的基底膜内,进而引起肾小球系膜及基质的炎症反应与纤维化。

其临床病变特点为肾小球系膜增厚和明显纤维化,而随着病变的进展,部分患者也会出现肾间质纤维化。

目前,IgA肾病的病理生理机制尚不完全清楚,因此本论文将从Notch信号通路的角度阐述IgA 肾病肾间质纤维化的变化及意义。

研究内容:

1. Notch信号通路的概述与作用机制

2. IgA肾病肾间质纤维化的病理生理机制

3. Notch信号通路在IgA肾病肾间质纤维化中的变化分析

4. Notch信号通路在IgA肾病肾间质纤维化中的意义探讨

5. 结论和展望

研究意义:

深入研究Notch信号通路在IgA肾病肾间质纤维化的变化及意义,可为进一步阐明IgA肾病的病理生理机制提供新的理论依据。

同时,也有助于临床医生对IgA肾病的诊断和治疗,为治疗与预防IgA肾病的肾间质纤维化提供新的思路和方向。

肾小管间质损害与肾小球疾病的发展和预后刘小荣沈颖近年来,人们通过大量临床、病理研究认识到肾间质病变的严重程度与肾脏疾病进展的速度密切相关[1],而小管间质的病变以炎性细胞渗出、小管萎缩及间质纤维化为特征[2]。

现就肾小管间质损伤机制的研究综述如下。

一、肾小管间质病变引起肾功能损害的机制研究表明,不同类型肾炎预后的决定因素是肾小管间质病变的有无和严重程度,病变活动性组织学指标与蛋白质的多少、肾功能受损密切相关,而肾功能减退更密切相关于间质纤维化,而并非肾小球的损伤。

间质内单核细胞浸润的密度密切相关于肾功能损害程度。

肾小管间质导致肾功能受损的主要机制为间质纤维化使小管间毛细血管狭窄,血管阻力增加,致肾小球血流量下降;肾小管功能,尤其是近端肾小管萎缩,通过球管反馈机制影响肾小球的某些功能,如肾小球滤过率(GFR)。

肾小管间质病变可直接引起肾小球硬化或纤维新月体病变[3]。

二、肾小球疾病中肾小管间质病变产生的机制肾小球疾病往往始于肾小球损害,之后引起肾小管间质的损害,而小管间质的病变反过来对肾小球病变的进展和预后有极为重要的影响肾小球疾病中的肾小管间质损伤是肾小球固有细胞如系膜细胞、内皮细胞、足突细胞、肾小管上皮细胞、成纤维细胞、浸润炎性细胞、化学因子、生长因子、炎症介质多个环节相互作用的结果。

肾小球疾病引起小管间质病变的机制目前有如下观点。

(一)血管环节系统性高血压及肾小球出球小动脉痉挛均引起肾小管周围毛细血管狭窄、闭塞,导致慢性肾小管间质损伤。

血管紧张素、内皮素是具有收缩血管及刺激细胞增殖作用的血管活性因子,缺血是血管紧张素合成和分泌的强烈刺激剂,肾小管间质和血管的损害又增加了肾小球后的血管阻力,致使肾小球滤过率下降,进入恶性循环[4]。

(二)肾小管环节在进行性肾小球疾病中,残存肾单位的肾小管代偿性负荷增多,耗氧量增加,这可以在近曲肾小管细胞PTC刷状缘通过替代途径激活补体形成终末产物C5b-9增多。

活性维生素 D3与慢性肾脏病肾纤维化的研究进展摘要】活性维生素 D3( 1,25-(OH)2D3)的经典作用是参与体内钙磷代谢调节。

近年研究发现1,25-(OH)2D3能够减轻肾小管间质纤维和肾小球硬化,从而延缓肾功能减退。

【关键词】活性维生素 D3;肾脏纤维化;转化生长因子β慢性肾脏病(chronic kidney disease ,CKD)在全球范围内的发病率,随着人口老龄化及高脂血症、高血压、糖尿病等患病人数的增加而进一步升高。

CKD的病理过程是以肾功能的进行性丧失和广泛肾纤维化为主要特征。

目前,改善或延缓肾小管间质纤维化(renal interstitial fibrosis , RIF)的药物仍然较少,且缺乏有效的RIF标志物,因此了解CKD进展危险因素,探索RIF的有效标志物,将有助于延缓CKD的进展,减少终末期肾病的发生率和死亡率。

近期研究发现1,25-(OH)2D3能够减轻肾小管间质纤维和肾小球硬化,从而延缓肾功能减退[1]。

本文拟对1,25-(OH)2D3在CKD疾病进展中所发挥作用的研究进展进行阐述。

1. 1,25-(OH)2D3概述1.1 1,25-(OH)2D3的合成活性维生素D3,是维生素D的一种衍生物,是由皮肤中的7-脱氢胆固醇在紫外线作用下形成维生素D3的前体(非活性),其循环到肝脏,在肝脏内经历了第一次25-羟化酶修饰,形成25-羟维生素D3,再经过肾脏(特别是近曲小管细胞)产生的1α-羟化酶的再次修饰,生成具有生物活性的1,25-(OH)2D3。

1.2 1,25-(OH)2D3的作用方式1,25-(OH)2D3的经典作用是调节钙、磷代谢,促进肠内钙、磷吸收和骨质钙化,维持血钙、血磷的平衡,除此之外对免疫系统也有一定调节作用。

研究发现1,25-(OH)2D3可以通过正调节凋亡前及凋亡中鳞状细胞癌细胞丝裂原活化蛋白激酶激酶激酶1的活性来诱导细胞凋亡;可以通过抑制了β-钙粘蛋白(β-catenin)诱导的转录并使激活的VDR同β-catenin竞争转录因子,从而抑制细胞增殖;还可以通过破坏端粒酶逆转录酶稳定性,负调节端粒酶活性以损伤端粒从而诱导细胞凋亡;也可以通过调节细胞凋亡的关键介质,抑制抗细胞凋亡蛋白的表达或者诱导促细胞凋亡蛋白的表达来达到抗肿瘤的目的[2]。

肾小球疾病中肾小管损伤的进展

罗昌霞;丁国华;张建鄂

【期刊名称】《国际泌尿系统杂志》

【年(卷),期】2004(024)005

【摘要】探讨肾小球疾病中肾小管损伤的机制及相关治疗的进展.

【总页数】4页(P691-694)

【作者】罗昌霞;丁国华;张建鄂

【作者单位】十堰郧阳医学院附属十堰市太和医院肾内科,湖北442000

【正文语种】中文

【中图分类】R692.31

【相关文献】

1.肾小球疾病中肾小管间质纤维化的研究 [J], 李玲;邹万忠;张波;刘玉春;杨京平

2.肾小球疾病中肾小管间质损害发病机制研究进展 [J], 李国霞

3.肾小球疾病中肾小管间质损伤的临床诊疗研究 [J], 陈刚;张权;何立群

4.肾小球疾病中肾小管间质损伤的临床诊疗研究 [J], 陈刚;张权;何立群

5.肾小球疾病中肾小管损伤机制探讨 [J], 罗昌霞;张建鄂

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

成人肾小球微小病变的病理特征李芹芹;潘晓霞【摘要】目的探讨成人肾小球微小病变(minimal change disease,MCD)的临床病理学特点.方法回顾性分析符合肾病综合征(nephrotic syndrome,NS)、肾活检病理诊断为MCD、年龄≥18周岁的162例成人患者的病理特征.结果对162例成人MCD肾组织病理改变进行统计发现,肾小球球性硬化、肾间质纤维化、肾间质炎细胞浸润、肾小管萎缩、肾血管病变的比率分别为32.7%、42.6%、55.6%、45.7%、37.0%,除肾间质炎细胞浸润,余病理改变的比率均随着年龄的增长而增加.经年龄纠正后,肾小球球性硬化的比率与患者年龄的关联消失.结论成人MCD病理改变随年龄增长,病变比例及严重程度均增高.【期刊名称】《临床与实验病理学杂志》【年(卷),期】2017(033)010【总页数】5页(P1138-1142)【关键词】肾小球微小病变;肾病综合征;成人【作者】李芹芹;潘晓霞【作者单位】上海交通大学医学院附属瑞金医院北院病理科,上海2000252;上海交通大学医学院附属瑞金医院肾脏科,上海200025【正文语种】中文【中图分类】R692.6肾小球微小病变(minimal change disease, MCD)是肾病综合征(nephrotic syndrome, NS)常见的病理类型之一,目前有关儿童MCD病理特点的文献报道较多,成人MCD病理特点的报道较少,为此选取肾穿刺病理确诊的成人MCD患者,分析并了解其病理特点,为进一步研究发病机制及解释临床症状提供形态学依据。

1.1 材料选取2013年1月~2016年6月上海交通大学医学院附属瑞金医院肾脏科收治的临床表现为NS,经肾活检明确诊断为肾小球微小病变(minimal change disease, MCD)、年龄≥18岁的患者,共计162例。

NS诊断标准:24 h尿蛋白定量>3.5 g、血浆白蛋白<30 g/L,可伴或不伴高脂血症、水肿。

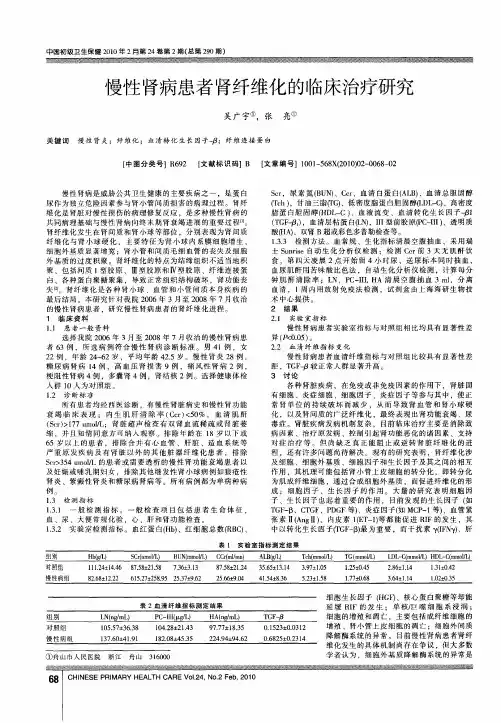

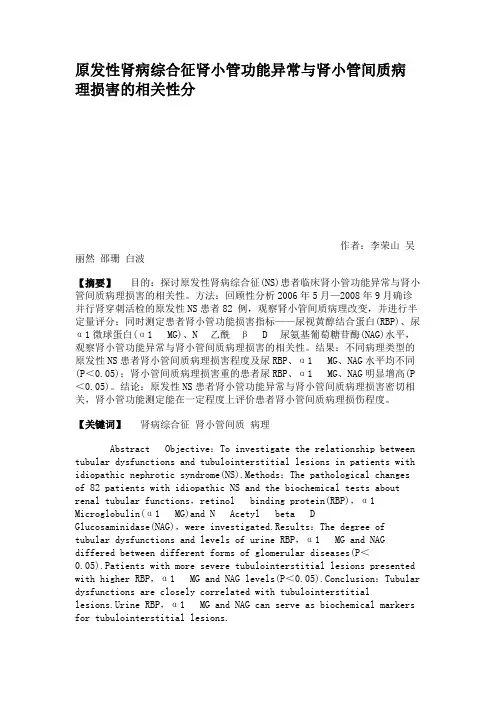

原发性肾病综合征肾小管功能异常与肾小管间质病理损害的相关性分作者:李荣山吴丽然邵珊白波【摘要】目的:探讨原发性肾病综合征(NS)患者临床肾小管功能异常与肾小管间质病理损害的相关性。

方法:回顾性分析2006年5月—2008年9月确诊并行肾穿刺活检的原发性NS患者82 例,观察肾小管间质病理改变,并进行半定量评分;同时测定患者肾小管功能损害指标——尿视黄醇结合蛋白(RBP)、尿α1微球蛋白(α1MG)、N乙酰βD尿氨基葡萄糖苷酶(NAG)水平,观察肾小管功能异常与肾小管间质病理损害的相关性。

结果:不同病理类型的原发性NS患者肾小管间质病理损害程度及尿RBP、α1MG、NAG水平均不同(P<0.05);肾小管间质病理损害重的患者尿RBP、α1MG、NAG明显增高(P <0.05)。

结论:原发性NS患者肾小管功能异常与肾小管间质病理损害密切相关,肾小管功能测定能在一定程度上评价患者肾小管间质病理损伤程度。

【关键词】肾病综合征肾小管间质病理Abstract Objective:To investigate the relationship between tubular dysfunctions and tubulointerstitial lesions in patients with idiopathic nephrotic syndrome(NS).Methods:The pathological changes of 82 patients with idiopathic NS and the biochemical tests about renal tubular functions,retinol binding protein(RBP),α1 Microglobulin(α1MG)and N Acetyl beta DGlucosaminidase(NAG),were investigated.Results:The degree oftubular dysfunctions and levels of urine RBP,α1MG and NAG differed between different forms of glomerular diseases(P<0.05).Patients with more severe tubulointerstitial lesions presented with higher RBP,α1MG and NAG levels(P<0.05).Conclusion:Tubular dysfunctions are closely correlated with tubulointerstitiallesions.Urine RBP,α1MG and NAG can serve as biochemical markers for tubulointerstitial lesions.Key words nephrotic syndrome;tubulointerstitial;pathological原发性肾病综合征(NS)是肾脏内科常见病,表现为大量蛋白尿(>3.5 g/24 h),低白蛋白血症(<30 g/L),可伴有水肿和高脂血症。

肾小管上皮间充质转化与肾脏纤维化王来亮;罗群【摘要】Epithelial-mesenchymal transition ( EMT) , a process by which differentiated epithelial cells under-go a phenotypic conversion that gives rise to the matrix-producing fibroblasts and myofibroblasts, is increasingly recognized as an integral part of tissue fibrogenesis after injury.However, the degree to which renal tubular epithelial EMT contributes to kidney fibrosis remains a matter of intense debate and is likely to be context-dependent.Renal tubular EMT is an adap-tive response of epithelial cells to a hostile or changing microenvironment and is regulated by many factors.Several intrace-llular signal transduction pathways such as transforming growth factor-β( TGF-β)/Smad and Wnt/β-catenin signaling are essential in controlling the process of renal tubular epithelial EMT which are potential targets of antifibrotic therapy present-ly.This review highlights the current understanding of renal tubular epithelial EMT and its underlying mechanisms to stimu-late further discussion on its role in the pathogenesis of renal interstitial fibrosis.【期刊名称】《中国病理生理杂志》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】6页(P1910-1914,1920)【关键词】上皮间充质转化;肾小管间质纤维化;信号转导【作者】王来亮;罗群【作者单位】宁波大学医学院;宁波市第二医院肾内科,浙江宁波315010【正文语种】中文【中图分类】R692.9肾脏纤维化是所有慢性肾脏疾病(chronic kidney disease, CKD),包括原发性、继发性肾小球疾病,肾小管间质和血管疾病以及肾移植慢性排斥性病变发展至终末期肾脏病共同的最终通路。

EPO信号通路在肾间质纤维化中的研究进展【关键词】 EPO 信号通路肾间质纤维化肾脏内分泌缺氧肾性贫血研究进展【摘要】慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)在全球范围内发病率逐年递增,肾脏疾病进展至终末期肾衰竭可呈现共同的肾脏病理表现:肾小球硬化,肾小管萎缩伴肾单位丢失,管周毛细血管破坏,炎症细胞聚集以及纤维化。

肾间质纤维化(renal interstitial fibrosis,RIF)是肾功能改变的最重要影响因素。

深入研究肾脏纤维化的发病机制是获取慢性肾脏疾病治疗靶点,延缓肾脏病进展的重点。

近年来,促红细胞生成素(erythropotin,EPO)信号通路在肾间质纤维化中的作用受到了越来越多的关注,本文就EPO信号通路的特点以及其参与肾间质纤维化的可能机制加以综述,探寻EPO信号通路作为靶点治疗肾间质纤维化的价值。

一.EPO在肾纤维化的发病机制中对信号通路的调控作用EPO是一种n-链糖蛋白,由166个aa组成,在成年期在肾脏中产生,同时作为一种肽激素和造血生长因子(Hematopoietic Growth Factor,HGF),刺激骨髓红细胞生成。

EPO是一种肽激素,在早期发育过程中由胎儿肝脏产生,在成人体内由肾脏产生。

EPO受体(EPOR)在多种细胞类型中表达,包括神经元、内皮细胞和心肌细胞。

在体外,EPO可减少细胞凋亡、氧化应激和炎症反应。

根据Lee M, Kim SH研究结果表明,hEPO-MPs通过Smad2、Smad3和p38MAPK通路调节TGF-β1诱导的MDCK细胞EMT,并显著减弱单侧输尿管梗阻肾脏的肿瘤抑制因子(tumor-inhibiting factor,TIF)【1】。

肾间质成纤维细胞(Renal interstitial fibroblast,RIFs)转化为α-平滑肌肌动蛋白阳性的肌成纤维细胞,其缺氧诱导的EPO表达缺失,被认为是TIF合并肾性贫血的中心机制。

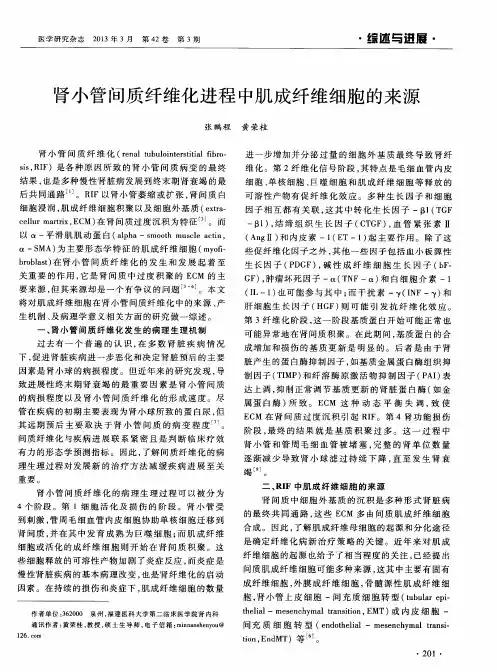

肾间质纤维化与Vimentin 和α-SMA的表达肾间质纤维化是以肾间质中细胞及胶原成分聚集增多、伴肾小管萎缩和扩张变形、小管周围毛细血管减少、肾单位进行性破坏、肾小球滤过率持续下降为特点的病理变化。

肾小管间质纤维化(renal interstitial fibrosis ,RIF)与肌成纤维细胞密切相关。

RIF主要表现为肾小管上皮细胞变性,萎缩和消失,肾间质单核细胞的浸润,同时肌成纤维细胞增生和细胞外基质过渡集聚。

在肾间质纤维化的过程中,主要效应细胞是成纤维细胞,但肾小管上皮细胞对其发生、发展具有重要作用。

故肾小管上皮细胞与肌成纤维细胞在肾间质纤维化中起重要作用,而纤维化标志蛋白的表达程度可以用来预测纤维化的程度。

1 肌成纤维细胞与肾间质纤维化肌成纤维细胞是一种超微结构介于平滑肌细胞和成纤维细胞之间的特殊类型的细胞,具有活跃的增殖和分泌胶原的能力,是细胞外基质(extra cellular matrix,ECM)沉积增多的主要来源,而后者是组织纤维化的特征,Lama[1]提出成纤维细胞的过渡生长了和凋亡减少与肾间质纤维化的发病机理有关。

肾间质中成纤维细胞、肾小管上皮细胞和血管内皮细胞等细胞均能分泌ECM,而肌成纤维细胞是肾间质中产生ECM的主要的细胞,在肾间质纤维化中起重要的作用。

Manotham[2]等发现肾小管上皮细胞和间质成纤维细胞可向肌成纤维细胞表型转化参与肾间质纤维化的发展。

肌成纤维细胞同时具有成纤维细胞和肌细胞的特性,不同病理情况下,不同组织中的肌成纤维细胞细胞骨架表型不同,其中波形蛋白(Vimentin)和α平滑肌肌动蛋白(α-SMA)[3、4]是两种主要的标志蛋白。

α-SMA、Vimentin是两种细胞骨架蛋白。

α-SMA是平滑肌细胞的标志,目前被认为是肌成纤维细胞的标志。

而Vimentin 则被认为是肾小管上皮细胞在向肌成纤维细胞转化过程中的中间产物。

2 肾间质纤维化与vimentin和α-SMA的表达在正常情况下,成熟的小管上皮细胞的主要标志是角蛋白,间质细胞主要表达vimentin,而vimentin是细胞源于间充质的标志。

·综述·系统医学SYSTEMS MEDICINE 系统医学2018年11月第3卷第21期上皮细胞不仅仅是人体皮肤,还包括人体各腔道表层的细胞,上皮细胞的位置不同,发挥的作用也不相同,可以分为保护、吸收、分泌以及排泄,发挥不同的作用,需要的细胞层数不尽相同,同样,上皮细胞的位置不同,为了适应位置所以会有不同的形状。

间充质细胞是含有线粒体,高尔基体以及少量核糖体的分化程度很低的细胞。

肾间质纤维化是细胞经过各种作用发生化学反应,造成纤维化,肾间质纤维化是肾疾病的病理反应,并且与患者病情的严重程度关系密切,而肾小管上皮细胞-间充质细胞转分化(EMT)与肾间质纤维化也具有重要的关系,该文从初期转分化、转分化的病理分析、肾小管上皮细胞-间充质细胞转分化的标志、影响转分化的因素、转分化的机制5各层面纵膈讨论肾小管上皮细胞-间充质细胞转分化与肾间质纤维化的关系,报道如下。

1初期转分化上皮细胞是位于皮肤表层的细胞,具有保护、防御的作用,在胚胎发育阶段,上皮细胞就会形成,是组织、细胞之一,是脊椎动物的外部表型。

上皮细胞是固定不动的细胞,而间充质细胞可以发生迁移,间充质细胞能够分化成上皮细胞[1]。

细胞的极性、纤维的组合、信息的传递以及肾间质纤维化等均与上皮细胞与间充质细胞的特定转化有关,在发育过程中,不能转化成间充质细胞的上皮细胞则会凋亡。

2转分化的病理分析1995年,Struze等人研究发现,肾小管上皮细胞-间充质细胞转分化与肾间质纤维化具有一定的联系。

在Struze等人的研究中,选择FSP(抗成纤维细胞特异蛋白)作为分子探针,通过FSP分子探针的特异性结合检测不同状态的肾脏中纤维化细胞的数量和分布。

实验选择小白鼠作为实验对象,研究结果显示,正常的小白鼠体内肾脏纤维化程度低,并且FSP-1阳性细胞含量较少,而在患有TBM(抗肾小管基底膜病)疾病的小白鼠体内则发现肾脏纤维化程度较高,并且FSP-1阳性细胞含量较多[2]。