2011第四次中国荒漠化和沙化状况公报(中文版)

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:7

2017年第1期中国荒漠化治理与治理制度创新文/北川力也1吴厚鉴2(1.北京大学,北京100871;2.北京航空航天大学,北京100191)内容提要:中国仅荒漠化面积就接近国土面积的三分之一。

经过长期的 修复和治理,土地荒漠化速度得到初步控制,整体面积呈逐年缩减趋势, 但局部区域仍有扩展。

要变目前“拉锯式”治理现状为可持续循环模式,治 理重心需要从较易治理的荒漠化边缘地区向难于治理的核心地区转移。

显然,这是一场攻坚战,无论是政府的政治激励还是资本的利润激励,对 于荒漠化治理来说都还存在缺陷。

但如果建立“沙镇”,并把政治激励、利 润激励有效结合起来,就有可能收到意想不到的效果。

关键词院荒漠化沙镇治理制度 中图分类号:F 205文献标志码:A文章编号:1008-6323(2017)01-0027-06中国是世界上荒漠化面积最大、分布 最广和危害最严重的国家之一。

经过几代 人的综合治理,部分地区取得了明显成效。

截止2014年,我国土地荒漠化和沙化整体 得到初步遏制,荒漠化和沙化土地面积逐 年减少,沙区功能呈现逐步增强的良好态 势,但局部地区仍有扩展。

咱1暂就目前荒漠化 治理现状来看,治理速度与社会发展速度 不成正比。

土地荒漠化不仅加速沙区居民 的贫困,还严重威胁着人类健康和社会发 展。

加快土地荒漠化综合治理,是建设生态 文明家园、改善荒漠化地区生态环境,避免 产生生态难民的关键,也是促进区域协调 可持续发展的战略要求。

因此全新布局荒漠化制度和机制具有时代迫切性。

一、荒漠化的成因及危害中国存在严重荒漠化的问题,成为威 胁国家民生、生态安全和社会发展的强势 变量。

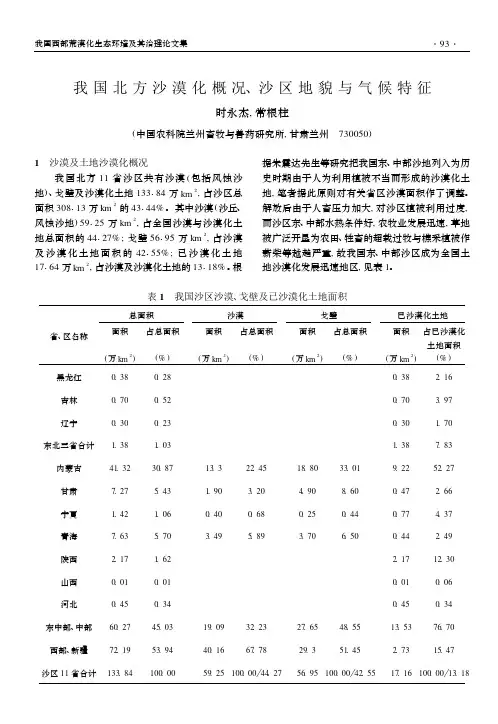

在相当长一段时间内,由于技术与认 知的差异,荒漠化问题未得到政府的及时 关注,直到上世纪90年代初,中国才在全 国范围内开展了首次全国沙化土地普查工 作,第一次全面系统地查清了全国沙漠、戈 壁及沙化土地面积、分布、类型,至今共进 行了五次全国性普查,相关数据统计如下 表所示,从整体数据看,中国荒漠化面积惊[作者简介]1.北川力也,北京大学政府管理学院博士研究生。

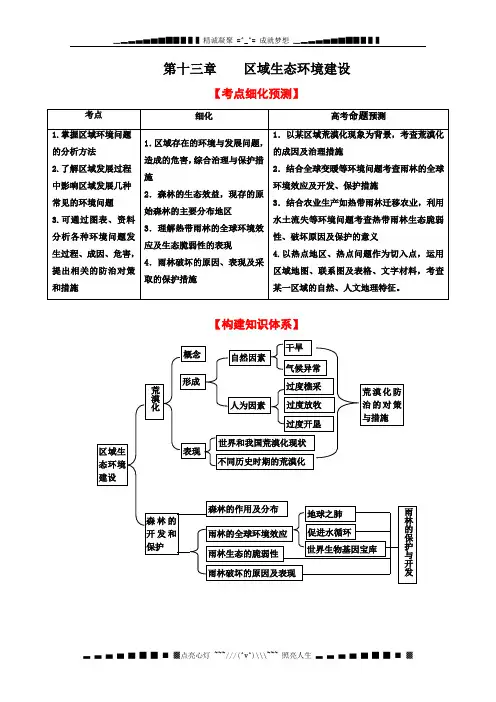

第十三章区域生态环境建设【考点细化预测】【构建知识体系】第26讲荒漠化的防治——以我国西北地区为例【归纳梳理知识】——学生课前填写落实基础一、荒漠化的概念与表现1.概念:发生在及一些的一种土地退化,它是气候变异等自然因素与相互作用的产物。

2.表现:耕地退化、草地退化、林地退化而引起的、石质荒漠化和。

【答案】干旱、半干旱地区半湿润地区人类过度的经济活动土地沙漠化次生盐渍化【注意提示】荒漠是指气候干燥,降雨量非常少的地区或自然景观,它包括沙漠、沙地、戈壁等。

荒漠化是土地退化的现象,是一个变化过程,其结果可能出现荒漠景观。

二、干旱为主的自然特征1.西北地区的区域差异(1)植被景观:图中①为温带草原,②为荒漠草原,③为荒漠。

(2)年降水量:图中A为400 mm,B为200 mm,C为50 mm。

(3)土地生产能力:自东向西降水递减,土地的自然产出和载畜量也随之减少。

的天山和阿尔泰山对大西洋水汽和北冰洋水汽也有一定的阻挡作用,因此夏季水汽非常贫乏,降水稀少。

冬季,由于北方地形比较开阔,无高山屏障,来自蒙古一西伯利亚高压区的强大干冷气流直泻南下,导致气候异常寒冷干燥。

这样,西北地区终年处于极端干燥的环境,形成了世界上最大的、具有典型大陆性气候的干旱和半干旱区。

由于流水作用微弱,风成了塑造地貌的主要外力,疏松裸露的沙质地表受到强烈风蚀,沙土不断推移、堆积和发展扩大,便形成了今日广袤千里的荒漠。

三、荒漠化的人为因素1.形成荒漠化的人为原因(1) 对生态环境压力加大。

(2)人类活动不当,对、的过度使用和不合理利用。

2.西北地区荒漠化的人为因素:、过度放牧、、不合理的灌溉。

【答案】人口激增土地资源水资源过度樵采过度开垦四、不同历史时期的荒漠化大规模移民开垦人口压力管理失误【注意提示】原生荒漠与次生荒漠的区别原生荒漠:指地质时期自然过程形成的荒漠。

主要有塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠、库姆塔格沙漠、巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠。

【法规标题】联合国防治荒漠化公约(1994年发布)【发布部门】联合国【发文字号】【适用区域】全国适用【发布时间】1994-06-07【生效时间】1996-12-01【关键词】其它生态管理【有效性】有效【更替信息】【注:此文档于2018年12月由一点通平台导出】联合国防治荒漠化公约《联合国防治荒漠化公约》联合国防治荒漠化公约。

该公约的全称为“联合国关于在发生严重干旱和/或沙漠化的国家特别是在非洲防治沙漠化的公约”,1994年6月7日在巴黎通过,并于1996年12月正式生效。

目前公约共有191个缔约方。

公约的核心目标是由各国政府共同制定国家级、次区域级和区域级行动方案,并与捐助方、地方社区和非政府组织合作,以对抗应对荒漠化的挑战。

《联合国防治荒漠化公约》是联合国环境与发展大会框架下的三大环境公约之一。

履约资金匮乏、资金运作机制不畅,一直是困扰《公约》发展的难题。

2005年5月2日至11日,《公约》履约审查委员会第三次会议在德国波恩举行,审查了非洲国家的履约情况。

2005年10月17日至28日,《公约》第七次缔约方大会(COP7)在肯尼亚首都内罗毕召开。

期间还召开了高级别会议、履约审查委员会第四次会议、科技委员会第七次会议和议员圆桌会议。

由国家林业局副局长李育才任团长,外交部、国家林业局、国家环保总局组成的中国代表团出席了会议。

大会审议了预算、联合国联合评估机构对秘书处工作的评估报告、全球环境基金与公约的谅解备忘录、2006国际荒漠和荒漠化年等议题,共通过33项决议。

与会部长级官员通过了《关于履行联合国防治荒漠化公约的内罗毕宣言》,呼吁所有缔约方继续履行公约义务,努力实现公约目标。

议员圆桌会议通过了《议员宣言》,承诺致力于加强各国履约政治意愿,并根据“未来两年议会工作计划”,采取促进履约的具体行动。

《联合国防治荒漠化公约》(UNCCD)United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD[基本情况]《联合国防治荒漠化公约》(以下简称公约)是1992年里约环发大会《21世纪议程》框架下的三大重要国际环境公约之一。

世界荒漠化分布和我国荒漠化概况目前,全世界2/3的国家和地区、1/4的陆地面积、近10亿人口受其危害,已被公认为当今世界的头号环境问题。

1991年联合国环境规划署对全球荒漠化状况的评估是:全球荒漠化面积已近36亿公顷,约占全球陆地面积的l/4,已影响到全世界1/6的人口(约10亿人),100多个国家和地区。

而且,荒漠化扩展的速度是,全球每年有约600万公顷的土地变为荒漠,其中320万公顷是牧场,250万公顷是旱地。

125万公顷是水浇地,另外还有2 100万公顷土地因退化而不能生长谷物。

亚洲是世界上受荒漠化影响的人口分布最集中的地区,遭受荒漠化影响最严重的国家依次是中国、阿富汗、蒙古、巴基斯坦和印度。

中国土地荒漠化成因造成我国土地荒漠化、沙化并加速扩展的原因有气候因素,但更主要的是不合理的人为活动。

表现在四个方面:一是过牧,这是草地沙化、退化的主要原因。

二是滥樵、滥挖、滥采,这是局部地区土地荒漠化、沙化扩展的重要成因。

三是滥垦,1995—1999年的5年间,在固定沙地及草地上开垦的耕地面积达1.7万平方千米,其中有近一半面积变成流动和半固定沙地。

四是滥用水资源,一些地区由于大规模开采地下水,使地下水位急剧下降,导致大片沙生植被干枯死亡,沙丘活化。

我国荒漠化土地中,以大风造成的风蚀荒漠化面积最大,占了160.7万平方千米。

据统计,20世纪70年代以来仅土地沙化面积扩大的速度,每年就有2460平方千米。

土地的沙化给大风扬沙制造了物质源泉。

因此我国北方地区沙尘暴(强沙尘暴俗称“黑风”。

因为进入沙尘暴之中常伸手不见五指)发生越来越频繁,且强度大,范围广。

1993年5月5日新疆、甘肃、宁夏先后发生强沙尘暴,造成116人死亡或失踪,264人受伤,损失牲畜几万头,农作物受灾面积33.7万公顷,直接经济损失5.4亿元。

1998年4月15—21日,自西向东发生了一场席卷我国干旱、半干旱和亚湿润地区的强沙尘暴,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古、河北和山西西部,4月16日飘浮在高空的尘土在京津和长江下游以北地区沉降,形成大面积浮尘天气。

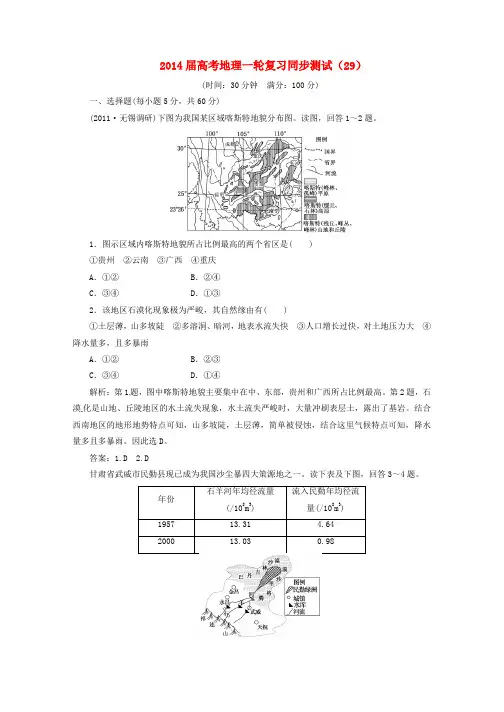

2014届高考地理一轮复习同步测试(29)(时间:30分钟满分:100分)一、选择题(每小题5分,共60分)(2011·无锡调研)下图为我国某区域喀斯特地貌分布图。

读图,回答1~2题。

1.图示区域内喀斯特地貌所占比例最高的两个省区是( )①贵州②云南③广西④重庆A.①② B.②④C.③④ D.①③2.该地区石漠化现象极为严峻,其自然缘由有( )①土层薄,山多坡陡②多溶洞、暗河,地表水流失快③人口增长过快,对土地压力大④降水量多,且多暴雨A.①② B.②③C.③④ D.①④解析:第1题,图中喀斯特地貌主要集中在中、东部,贵州和广西所占比例最高。

第2题,石漠化是山地、丘陵地区的水土流失现象,水土流失严峻时,大量冲刷表层土,露出了基岩。

结合西南地区的地形地势特点可知,山多坡陡,土层薄,简单被侵蚀,结合这里气候特点可知,降水量多且多暴雨。

因此选D。

答案:1.D 2.D甘肃省武威市民勤县现已成为我国沙尘暴四大策源地之一。

读下表及下图,回答3~4题。

年份石羊河年均径流量(/108m3)流入民勤年均径流量(/108m3)1957 13.31 4.64 2000 13.03 0.983.民勤绿洲水资源最足够的季节是( )A.春季B.夏委C.秋季D.冬季4.导致近50年来,民勤绿洲快速退化的根源在于( )A.全球变暖,石羊河水量明显削减B.流域内用水量增加,上游来水削减C.大量地表径流在沙漠地区下渗D.草原破坏使地表径流削减解析:第3题,由图可知石羊河为一条内流河,其河流补给主要是来自祁连山的冰川融水,故水源最足够的季节应当是在夏季。

第4题,从表格可以看出石羊河年均径流量从1957年到2000年并无明显变更,因此导致流入民勤绿州年均径流量削减的缘由应主要是流域内用水量增加。

答案:3.B 4.B读我国西南地区某地“石漠化与森林覆盖率、生物多样性、环境人口容量统计图”,回答5~6题。

5.推断图中曲线名称正确的是( )A.①为石漠化面积②为环境人口容量③为生物多样性B.①为生物多样性②为环境人口容量③为石漠化面积C.①为环境人口容量②为石漠化面积③为生物多样性D.①为石漠化面积②为生物多样性③为环境人口容量6.该地区石漠化产生的主要因素是( )A.地形坎坷 B.降水丰富C.喀斯特地貌广布D.人类不合理的活动解析:随着森林覆盖率下降,生物多样性也必定随着下降;森林覆盖率越低,则石漠化面积越大,环境人口容量也随之减小。

近50年来中国北方地区沙漠化的发展与防治战略及途径*王 涛(中国科学院沙漠与沙漠化重点实验室,中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,兰州730000)[摘 要] 中国北方在过去的50年里,沙漠化土地以其广泛的分布和迅速发展构成了区域主要的环境和社会经济问题。

对北方250 104km2范围内的遥感监测和评价结果表明,到2000年,主要典型地区沙漠化土地已达到38.57 104km2,主要分布在农牧交错带及其以北的草原牧业带、半干旱雨养农业带和绿洲灌溉农业与荒漠过渡带。

北方沙漠化土地自20世纪50年代后期到2000年一直处于加速发展的态势,沙漠化土地年均发展速率:20世纪50年代到70年代中期为1,560km2,1976年到1988年发展到2,100km2,1988年到2000年之间达到3,600km2。

但最近几年来,经过政府和当地人民的共同努力,沙漠化有明显逆转的趋势,大约每年以1280km2的速度在减少。

通过对沙漠化发展和逆转过程的研究,特别是基于多年来我国沙漠化治理的成果,文章就防治沙漠化的战略和途径进行了进一步的探讨。

[关键词] 近50年来;中国北方;沙漠化土地;防治战略[中图分类号]X45 [文献标识码]A [文章编号]1000-5110(2008)03-0023-08根据联合国防治荒漠化公约!和我国的实际情况,荒漠化可划分为以下主要类型,即:沙漠化(Aeolian Desertification)、水土流失(Water Erosio n)和盐渍化(Salinization)等,在过去50年里,它们的发展速度、分布范围和危害程度都在逐渐增大。

我国北方荒漠化表现的主要形式之一就是沙漠化。

在国家∀西部大开发#战略的实施中,已经提出生态环境建设是西部大开发的首要任务,其中沙漠化的防治就是重要的组成部分。

一、近50年来沙漠化土地的发展新中国成立以后,随着北方地区国民经济的发展对防沙治沙工作的需要,我国的科研工作者就涉及到一些沙漠化的问题。

1 第四次中国荒漠化和沙化状况公报 国家林业局 更新时间: 2011-01-05 10:37:56 来源: 中国绿色时报(2011-1-5)

【字号 大 中 小】 【我要打印】 【我要评论】 【关闭本页】 【推荐好友】

前 言 为准确掌握我国荒漠化和沙化土地现状和动态变化情况,根据《中华人民共和国防沙治沙法》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》的规定,国家林业局于2009-2010年组织相关部门的单位和专家开展了第四次全国荒漠化和沙化监测工作。本次监测共调查图斑592万个,获取各类监测数据2.5亿个,获得了我国荒漠化和沙化土地现状及动态变化信息。 本监测期信息起止时间为2005年初至2009年底。监测结果显示,截至2009年底,我国荒漠化土地面积为262.37万平方公里,沙化土地面积为173.11万平方公里。与 2004年相比,5年间荒漠化土地的面积净减少12454平方公里,年均减少2491平方公里。沙化土地面积净减少8587平方公里,年均减少1717平方公里。 监测结果表明,我国土地荒漠化和沙化整体得到初步遏制,荒漠化和沙化土地面积持续减少,局部地区仍有扩展。本公报根据第四次全国荒漠化和沙化监测结果编写,简要介绍了截至2009年我国荒漠化和沙化状况的最新信息,旨在使社会各界了解我国荒漠化和沙化状况,了解防治工作取得的成效及面临的严峻形势,坚定防治信心,继续关心和支持我国的防沙治沙事业。 目录 ■前言 ■荒漠化和沙化土地现状 2

■荒漠化和沙化土地动态 ■具有明显沙化趋势的土地状况 ■荒漠化和沙化总体趋势 ■土地荒漠化和沙化净减少的成因分析 ■荒漠化、沙化的严峻形势及其防治措施

一、荒漠化①和沙化②土地现状 (一)荒漠化土地现状 截至2009年底,全国荒漠化土地总面积262.37万平方公里,占国土总面积的27.33%,分布于北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、山东、河南、海南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆18个省(自治区、直辖市)的508个县(旗、区)。 1、气候类型区荒漠化现状。干旱区荒漠化土地面积115.86万平方公里,占荒漠化土地总面积的44.16%;半干旱区荒漠化土地面积97.16万平方公里,占37.03%;亚湿润干旱区荒漠化土地面积49.35万平方公里,占18.81%(图1-1)。 2、荒漠化类型现状。风蚀荒漠化土地面积183.20万平方公里,占荒漠化土地总面积的69.82%;水蚀荒漠化土地面积25.52万平方公里,占9.73%;盐渍化土地面积17.30万平方公里,占6.59%;冻融荒漠化土地面积36.35万平方公里,占13.86%(图1-2)。 3、各省区荒漠化现状。主要分布在新疆、内蒙古、西藏、甘肃、青海5省(自治区),面积分别为107.12万平方公里、61.77万平方公里、43.27万平方公里、19.21万平方公里和19.14万平方公里,5省(自治区)荒漠化土地面积占全国荒漠土地总面积的95.48%;其余13省(自治区、直辖市)占4.52%(图1-3)。

(二)沙化土地现状 截至2009年底,全国沙化土地面积为173.11万平方公里,占国土总面 3

积的18.03%,分布在除上海、台湾及香港和澳门特别行政区外的30个省(自治区、直辖市)的902个县(旗、区)。 1、各沙化土地类型现状。流动沙丘(地)40.61万平方公里,占全国沙化土地面积的23.46%;半固定沙丘(地)17.72万平方公里,占10.24%;固定沙丘(地)27.79万平方公里,占16.06%;露沙地9.97万平方公里,占5.76%;沙化耕地4.46万平方公里,占2.58%;风蚀残丘8898平方公里,占0.51%;风蚀劣地5.57万平方公里,占3.22%;戈壁66.08万平方公里,占38.17%;非生物工程治沙地66平方公里(图1-4)。 2、各省区沙化土地现状。主要分布在新疆、内蒙古、西藏、青海、甘肃5省(自治区),面积分别为74.67万平方公里、41.47万平方公里、21.62万平方公里、12.50万平方公里、11.92万平方公里,5省(自治区)沙化土地面积占全国沙化土地总面积的93.69%;其余25省(自治区、直辖市)占6.31%(图1-5)。 二、荒漠化和沙化土地动态 (一)荒漠化土地动态变化 与2004年相比,全国荒漠化土地面积减少12 454平方公里,年均减少2491平方公里。 1、荒漠化类型动态变化。与2004年相比,风蚀荒漠化土地减少7391平方公里,水蚀荒漠化土地减少4115平方公里,盐渍化土地减少830平方公里,冻融荒漠化土地减少118平方公里(图2-1)。 2、各省区荒漠化动态变化。与2004年相比, 18个荒漠化省(自治区、直辖市)的荒漠化土地面积全部净减少。其中,内蒙古减少4672平方公里,河北减少1802平方公里,甘肃减少1349平方公里,辽宁减少1153平方公里,西藏减少789平方公里,宁夏减少757平方公里,山西减少490平方公里,新疆减少423平方公里,陕西减少406平方公里,青海减少284平方公里(图2-2)。 (二)沙化土地动态变化 与2004年相比,全国沙化土地面积净减少8587平方公里,年均减少1717平方公里。 1、沙化土地类型动态变化。与2004年相比,流动沙丘(地)减少5465平方公里,半固定沙丘(地)减少1619平方公里,固定沙丘(地)增加3271 4

平方公里(图2-3)。 2、各省区沙化土地动态变化。与2004年相比,绝大部分省(自治区、直辖市)沙化土地面积都有不同程度的减少。其中,河北减少2782平方公里,内蒙古减少1253平方公里,甘肃减少1121平方公里,山西减少877平方公里,西藏减少657平方公里,青海减少548平方公里,黑龙江减少330平方公里,山东减少262平方公里,陕西减少212平方公里,宁夏减少204平方公里(图2-4)。 三、具有明显沙化趋势的土地现状及动态 具有明显沙化趋势的土地主要是指由于土地过度利用或水资源匮乏等原因造成的植被退化,生产力下降,地表偶见流沙点或风蚀斑,但尚无明显流沙堆积形态的土地。目前虽然还不是沙化土地,但已具有明显的沙化趋势。 (一)具有明显沙化趋势的土地现状 截至2009年底,全国具有明显沙化趋势的土地面积为31.10万平方公里,占国土总面积的3.24%。主要分布在内蒙古、新疆、青海、甘肃4省(自治区),面积分别为17.79万平方公里、4.75万平方公里、4.16万平方公里、2.18万平方公里,其面积占全国具有明显沙化趋势的土地面积的92.86%(图3-1)。 (二)具有明显沙化趋势的土地动态变化 与2004年相比,全国具有明显沙化趋势的土地面积减少7608平方公里,年均减少1522平方公里。其中,甘肃减少3989平方公里,内蒙古减少2862平方公里,新疆减少523平方公里,青海减少332平方公里,黑龙江减少287平方公里,宁夏减少217平方公里,辽宁减少201平方公里(图3-2)。 四、荒漠化和沙化总体趋势 监测结果显示,我国土地荒漠化、沙化呈整体得到初步遏制,荒漠化、沙化土地持续减少,局部仍呈扩展的局面。 1.荒漠化、沙化土地面积持续净减少。2000-2004年荒漠化、沙化土地分别年均净减少7585平方公里、1283平方公里,2005-2009年分别年均净减少2491平方公里、1717平方公里。 2.土地荒漠化和沙化程度减轻。与2004年比,轻度荒漠化土地增加3.47万平方公里,中度减少1.69万平方公里,重度减少6800平方公里,极重度减少2.34万平方公里。轻度沙化土地面积增加2.73万平方公里,中度减少9906平方 5

公里,重度减少1.04万平方公里,极重度减少1.56万平方公里。 3.植被状况进一步改善。一是沙化土地植被平均盖度由2004年的17.03%提高为2009年的17.63%,5年间提高0.60%;二是固定沙地增加,半固定、流动沙地减少。5年间固定沙地增加3271平方公里,流动沙地减少5465平方公里,半固定沙地减少1619平方公里;三是植物多样性增加。在京津风沙源工程范围的典型草原区,多样性指数未治理区域仅为1.80,治理区域达到2.13。 监测显示,受过度放牧、滥开垦、水资源的不合理利用以及降水量偏少等综合因素的共同影响,川西北高原、塔里木河下游等区域沙化土地处于扩展状态,但扩展的速度已经趋缓。 五、土地荒漠化、沙化持续净减少成因分析 我国土地荒漠化、沙化呈持续净减少之势,主要原因是:党中央、国务院高度重视荒漠化、沙化防治工作,采取了一系列重大战略举措;沙区各级党委、政府真抓实干,各部门密切配合;全社会广泛参与,沙区广大人民群众的艰苦奋斗。这也说明,只要按照中央的要求,加大力度,持之以恒地开展防治工作,土地荒漠化、沙化是可以得到遏制的。 1.强化植被保护是防治荒漠化和沙化的重要基础。各地认真实施《防沙治沙法》、《森林法》、《草原法》等,普遍推行了禁止滥放牧、禁止滥开垦、禁止滥樵采的“三禁”措施,有效保护了林草植被。 2.实施工程治理,是改善沙区生态环境的根本途径。“十一五”期间国家继续实施了京津风沙源治理、三北防护林、退耕还林、退牧还草、天然林保护、草原建设与保护、水土保持等一批与防沙治沙相关的重点生态建设工程,为实现持续好转奠定了重要基础。 3.活化治理机制,是鼓励社会力量参与防沙治沙的动力源泉。中央关于全面推进集体林权制度改革、关于加强防沙治沙工作等一系列决策,激发了土地沙化治理者的投入积极性。 4.实施扶持政策,是推进治沙工作的有力措施。国家实行了生态公益林补偿和草原补贴政策,一些地方实行了治沙财政补助政策,对沙区林草植被恢复和保护起到了良好作用。而且对解决农牧民生计,促进生产方式转变,减轻人口压力有明显作用。