抗凝药分类及作用机制讲课稿

- 格式:ppt

- 大小:4.63 MB

- 文档页数:38

抗凝药课件一、凝血机制血栓形成在活体的心脏或血管腔内,血液发生凝固或血液中的某些有形成分互相粘集,形成固体质块的过程,称为血栓形成(thrombosis),在这个过程中所形成的固体质块称为血栓(thrombus)。

二、各种抗凝药物的作用机制(一)抗凝药1、凝血酶间接抑制剂:肝素类2、凝血酶直接抑制剂:(1)水蛭素凝血酶特异抑制剂,与凝血酶1:1结合形成复和物,使凝血酶失活。

(2)Argatrobam合成的凝血酶抑制剂,具有抗血栓和纤溶活性再哟用,阻止血栓形成(3)抗凝血酶III是一种丝氨酸蛋白酶的抑制剂,抑制以丝氨酸为活性中心的凝血因子、纤溶酶、胰蛋白酶、激肽释放酶、抑制凝血酶诱导的血小板聚集(4)维生素K拮抗剂香豆素类凝血因子II、VII、IX、X转变为活性型需要VitK催化,华法林阻碍VitK代谢,使VitK 缺乏,显著减少上述四种凝血因子的合成。

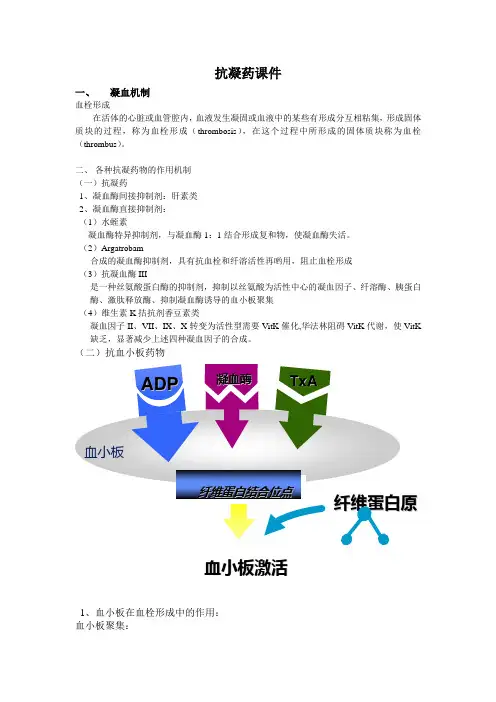

(二)抗血小板药物血小板激活1、血小板在血栓形成中的作用:血小板聚集:第一相聚集:血小板粘附在异常或损伤的内皮表面,血小板互相聚集第二相聚集:第一相聚集后血小板释放ADP使更多的血小板发生更致密的聚集形成牢固不能解聚的团块,即血栓2、药物分类(1)血栓素A2 抑制剂:阿司匹林(Aspirin)药理作用:抑制血小板的第二相聚集,表现为:抑制环氧酶,阻碍AA衍变为TXA2。

抑制血小板释放肾上腺素、胶原、凝血酶。

抑制内源性ADP、5-HT等释放。

(2)磷酸二酯酶抑制剂:双嘧达黄(Dipyridamoll)潘生丁药理作用:抑制血小板磷酸二脂酶(AC)活性,增高血小板内环核肝酸含量(CAMP),增强内源性PGI2而起作用。

抗血栓形成抑制血小板的第一聚集和第二聚集。

高浓度时(50mg/ml)可抑制血小板释放反应。

培达(西洛他唑)✹抑制各种制聚剂引起的血小板聚集和解聚✹药理作用:抑制磷酸二酯酶的活性使cAMP浓度上升,抑制血小板聚集;✹比阿司匹林、噻氯匹啶(力抗栓)更强力抑制血小板,并对血小板聚集块有解离作用✹能抑制血小板的二相聚集,对一相聚集也有抑制作用✹减少冠脉介入治疗后的再狭窄率✹使血管平滑肌细胞cAMP浓度上升,使血管扩张✹增加末梢动脉的血流量(3)ADP-受体拮抗剂:氢氯吡格雷(波立维)噻吩吡啶类化合物, 结构类似噻吩吡啶具有不可逆的血小板抑制作用。

抗凝药分类及作用机制1. 抗凝药的定义抗凝药是指能够抑制血液凝结的药物,在各种临床设置中都有广泛的应用。

它们通过不同的机制来防止血液的凝固,从而有效预防和治疗心脑血管疾病、静脉血栓形成等病症。

2. 抗凝药的分类根据抗凝药的作用机制不同,抗凝药可以被分为以下几种:2.1 抗血小板药物抗血小板药物主要是抑制血小板的聚集,从而防止血栓的形成。

常见的抗血小板药物有阿司匹林、氯吡格雷和噻氯匹定等。

这些药物主要用于预防心血管事件的发生,如心肌梗死和脑卒中等,并且通常与其他治疗措施同时使用。

2.2 抗凝药抗凝药常用于预防或治疗静脉血栓形成和肺栓塞等相关血管疾病。

抗凝药分为肝素和华法林两类,二者的作用机制不同。

2.2.1 肝素肝素是一种天然的抗凝物质,可以抑制凝血酶的活性,防止血凝块的形成。

肝素分为常规肝素和低分子量肝素两种,常规肝素的作用时间较短,常用于急诊治疗和术前准备,而低分子量肝素则作用时间较长,通常用于长期预防和治疗。

2.2.2 华法林华法林是一种维生素K拮抗剂,能阻断凝血因子的生成,从而减少血栓的形成。

华法林需要通过口服的方式来进行使用,需要经过个体化治疗和定期的血液监测。

2.3 新型抗凝药新型抗凝药是指在近年开发的一类抗凝药物,也因此成为第四代抗凝药。

这一类药物相对于华法林等老一代药物而言,更加方便使用,无需进行个体化治疗和定期的血液监测。

新型抗凝药主要是通过抑制凝血酶的形成来防止血栓的形成。

常见的新型抗凝药包括阿哌沙班、达比加群和利伐沙班等。

这些药物通常用于预防和治疗心房颤动和肺栓塞等。

3. 抗凝药的作用机制虽然抗凝药的分类多种多样,但它们都是通过不同的作用机制来发挥它们的抗凝作用。

以下为常见抗凝药的作用机制:3.1 抗血小板药物的作用机制抗血小板药物主要是通过抑制血小板的聚集来预防血栓的形成。

这些药物一般作用于血小板表面受体,阻止血小板间的互相结合。

由此降低了血栓的风险。

3.2 抗凝药的作用机制抗凝药主要是通过抑制凝血因子的生成来防止血栓的形成。

抗凝血药的分类及常用药物1. 引言抗凝血药是一类用于预防和治疗血栓形成的药物。

血栓是指在血管内形成的凝块,它可以堵塞血管并导致心脑血管疾病,如心肌梗死和中风。

抗凝血药通过不同的机制来阻止或延缓血液凝结,从而降低发生血栓的风险。

本文将介绍抗凝血药的分类及常用药物,并对其作用机制、适应症、副作用和注意事项进行详细阐述。

2. 分类抗凝血药可分为以下三类:肝素类、华法林类和新型口服抗凝剂。

2.1 肝素类肝素是一种天然存在于人体内的多聚糖,具有强效的抗凝作用。

根据其分子量和作用机制,肝素可分为普通肝素(低分子量肝素)和非普通肝素(常规肝素)两类。

2.1.1 普通肝素(低分子量肝素)普通肝素是通过酶解普通肝素得到的低分子量肝素,具有以下特点:•作用机制:通过与抗凝血酶Ⅲ结合,抑制凝血因子Ⅹa和Ⅱa的活性。

•适应症:用于预防和治疗静脉血栓栓塞症、心肌梗死、冠状动脉搭桥术后等。

•常用药物:依诺肝素、达肝素等。

2.1.2 非普通肝素(常规肝素)非普通肝素是从动物(如牛或猪)粘液中提取得到的多聚糖,具有以下特点:•作用机制:通过与抗凝血酶Ⅲ结合,抑制凝血因子Ⅹa和Ⅱa的活性。

•适应症:主要用于静脉血栓栓塞症、急性冠脉综合征等的治疗。

•常用药物:常规肝素、低分子量常规肝素等。

2.2 华法林类华法林是一种维生素K拮抗剂,通过抑制维生素K的合成,降低凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的活性,从而抑制血液凝结。

华法林类药物具有以下特点:•作用机制:通过抑制维生素K的合成,降低凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的活性。

•适应症:用于预防和治疗静脉血栓栓塞症、心房颤动等。

•常用药物:华法林、丹参酮等。

2.3 新型口服抗凝剂新型口服抗凝剂是近年来开发的一类口服抗凝药物,主要包括直接凝血酶抑制剂和直接抗凝血酶Ⅹa剂。

2.3.1 直接凝血酶抑制剂直接凝血酶抑制剂通过与凝血酶结合,阻止其催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白的过程。

•作用机制:通过与凝血酶结合,阻止其催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

抗凝血药物分类及作用机制1 凝血酶间接抑制药1.1肝素(第一代抗凝血药)(1)作用机制:其抗凝血作用依赖于抗凝血酶-III,抗凝血酶-III是凝血酶和凝血因子IX、X、XI、XII等含氨基酸残基的蛋白酶抑制剂,它与凝血酶通过精氨酸-丝氨酸的肽键结合,形成抗凝血酶复合物。

肝素可加速此反应过程,这就是肝素抗凝机制。

(2)临床应用:1)血栓栓塞性疾病:深静脉血栓、肺栓塞、周围动脉血栓栓塞;2)弥散性血管内凝血:脓毒血症、胎盘早剥、恶性肿瘤溶解。

3)防止心肌梗死、脑梗死、心血管手术及外周静脉术后血栓的形成(3)不良反应及缺点:1)自发性出血:粘膜出血、关节腔出血;2)老年妇女和肾功能衰竭者:易出血;3)过敏、哮喘、荨麻疹、结膜炎、发热;4)骨质疏松和骨折;5)血小板减少症;6)不可口服;7)治疗窗窄1.2低分子肝素代表药物:依诺肝素、替地肝素、弗希肝素、洛吉肝素、洛莫肝素(1)作用机制:机制与肝素同(2)临床应用:1)透析时预防血凝块的形成;2)预防骨外科手术后深静脉血栓的形成3)用于预防急性心肌梗死、不稳定型心绞痛。

(3)不良反应及缺点:血小板减少症、低醛固酮血症伴高钾血症、皮肤坏死、过敏反应和暂时性转氨酶升高,半衰期长。

2凝血酶抑制剂2.1香豆素类(此类药物临床应用较多:特别是心血管系统)代表药物:双香豆素、华法林(个体差异仍然是目前需要解决的问题,差异主要体现在在代谢细胞色素P450酶,如CYP2C9,也是目前研究比较多的,通过研究此基因型不同,改善肝素治疗窗窄的问题)、醋硝香豆素(1)作用机制:在维生素K环氧化物还原酶复合物(VKOR)的作用下,维生素K由环氧化转化成氢醌,VKOR由多个亚单位组成,其中亚单位1(VKORC1)具有激活VKOR的作用,也是华法林的作用靶点,华法林通过抑制VKORC1的活性,阻碍维生素K由环氧化物转化为氢醌,从而阻止凝血因子II、VII、IX、X及抗凝蛋白C和S的活化达到抗凝的目的。