常用抗凝药物种类及注意事项

- 格式:ppt

- 大小:908.50 KB

- 文档页数:41

抗凝血药的治疗范围及科普知识抗凝血药的治疗范围及科普知识抗凝血药是一类可以延长凝血时间的药物,常用于预防和治疗血栓性疾病。

本文将介绍抗凝血药的治疗范围及科普知识,以帮助读者更好地了解和应用这些药物。

一、抗凝血药物的治疗范围抗凝血药物主要用于以下疾病的预防和治疗:1. 静脉血栓栓塞症(VTE):包括深静脉血栓形成(DVT)和肺部血栓栓塞(PE)。

抗凝治疗可防止血栓进一步生长和蔓延,预防病情恶化,并降低再发风险。

2. 心房颤动(AF):患有心房颤动的患者易形成心脏内的血栓,增加中风风险。

抗凝治疗能有效降低中风的风险,并帮助维持正常的心跳节律。

3. 人工心脏瓣膜置换术后:心脏瓣膜置换手术后,患者需要长期使用抗凝药物来预防瓣膜相关的血栓形成。

4. 血栓性疾病的高危人群:某些具有高血栓形成风险的人群,如长时间卧床不动的患者、癌症患者等,可能需要接受抗凝治疗来预防血栓的发生。

二、常见的抗凝药物类型及用法常见的抗凝药物主要包括肝素类药物、华法林类药物和新型口服抗凝药物。

它们的用途和用法略有不同:1. 肝素类药物:包括普通肝素和低分子肝素。

这类药物常通过皮下注射或静脉注射给药,用于急性血栓疾病的治疗。

在使用过程中需要密切监测凝血指标,以调整剂量和疗程。

2. 华法林类药物:华法林是一种口服抗凝药物,需要经常检查凝血时间(INR值)来调整剂量。

它广泛用于治疗心房颤动、人工心脏瓣膜置换术后等疾病。

需要注意的是,华法林与某些食物和药物有相互作用,应按医生建议进行饮食和其他药物的管理。

3. 新型口服抗凝药物:如利伐沙班、达比加群等,属于直接凝血酶抑制剂或十达网设置物因子抑制剂。

与华法林相比,这些药物作用更为直接,疗效稳定,并且无需经常监测凝血时间。

三、抗凝药物的使用注意事项使用抗凝药物需注意以下事项:1. 准确遵循医生的处方和建议,按时按量服药。

2. 定期检查凝血指标或INR值,以确保抗凝效果在安全范围内。

3. 避免突然停药或改变剂量,以免引起血栓或出血等不良反应。

四大类10种抗凝药物详解抗凝药是用于防止血栓形成的重要药物,通过阻止血液凝固来预防动脉和静脉疾病的发生。

血栓的形成是导致心肌梗死和中风等疾病以及静脉血栓栓塞性疾病发生的主要原因。

抗凝药可以广泛应用于预防中风、房颤、急性心肌梗死、外周静脉血栓、肺栓塞、弥散性血管内凝血(DIC)和体外循环的抗凝等。

抗凝药按照作用机制不同可分为四大类:凝血酶直接抑制剂、凝血酶间接抑制剂、维生素K拮抗剂和Xa因子抑制剂。

这些药物通过抑制凝血酶和凝血X因子的形成,影响凝血瀑布的形成,从而达到抗凝作用。

维生素K拮抗剂是一种常用的抗凝药,通过拮抗维生素K的作用来减少肝脏合成凝血酶原和因子Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ,从而达到抗凝的作用。

华法林是一种代表性的维生素K拮抗剂,用于预防和治疗血栓栓塞性疾病。

需要注意的是,该药奏效慢而持久,适用于需要长期维持抗凝的患者。

同时,药物和食物对华法林有影响,需要注意避免与增强华法林抗凝作用的药物和食物同时使用。

华法林是一种常用的抗凝药物,但需要注意其与其他药物和食物的相互作用。

一些药物,如头孢菌素类和对乙酞氨基酚等,可能会影响华法林的抗凝作用,而一些药物,如苯妥英钠和口服避孕药等,则会降低其抗凝作用。

此外,一些中药和食物也可能会影响其作用,因此在用药过程中需要注意。

在使用华法林时,需要对其用药量进行监测。

目标INR 依病情而定,一般为2.0~3.0.在用药前和用药后的几天内,需要进行多次监测,以确保剂量的准确性。

如果INR未达标,可以根据情况适当增加剂量。

在INR达到目标值并稳定后,每4周检查1次即可。

肝素钙和低分子肝素钙是常用的凝血酶间接抑制剂,可以通过与抗凝血酶(AT-Ⅲ)的相互作用间接抑制Ⅹa、Ⅱa因子的活性,发挥抗凝作用。

肝素钙的用法用量需要根据情况进行调整,一般为深部皮下注射或静脉滴注。

对于预防高危患者血栓形成的情况,可以在手术前2小时先给药5000U,以后每隔8~12小时给药5000U,共7天。

常用抗凝药物的使用及注意事项抗凝药物是一类用于预防血栓形成的药物,在心脑血管疾病、静脉血栓栓塞等疾病的治疗中得到广泛应用。

常用的抗凝药物包括肝素、华法林和新型口服抗凝药物如阿司匹林、利伐沙班等。

下面将详细介绍各种抗凝药物的使用方法和注意事项。

肝素是一种多糖抗凝剂,主要通过抑制血浆中的凝血酶和血小板的聚集来发挥抗凝作用。

肝素可以静脉或皮下注射,通常用于急性血栓形成的治疗,例如心肌梗死、肺栓塞等。

使用肝素时需要注意以下几点:1.肝素的使用需要在专业医生的指导下进行,剂量和疗程需要根据患者的具体情况进行调整。

2.肝素是一种具有抗凝效果的药物,会增加患者的出血风险,因此需要密切监测患者的凝血功能指标,如部分凝血活酶时间(APTT)和国际标准化比值(INR)。

3.患者在使用肝素期间,应避免剧烈运动和身体的剧烈碰撞,以防止出血的风险。

华法林是一种维生素K拮抗剂,通过抑制维生素K的作用,减少凝血因子的合成,进而起到抗凝作用。

华法林主要用于长期抗凝治疗,例如心房颤动、深静脉血栓形成等。

使用华法林时需要注意以下几点:1.华法林的使用需要定期监测患者的凝血功能指标,如INR值,以确保剂量的准确性。

一般情况下,INR值应该在2-3之间。

2.患者在使用华法林期间,应避免食用富含维生素K的食物,如菠菜、菜花、奶酪等,以免影响华法林的效果。

3.华法林的开始剂量需要在医生的指导下进行调整,并且剂量的调整需要根据患者的INR值来进行。

新型口服抗凝药物如阿司匹林、利伐沙班等,是近年来用于抗凝治疗的新药物,与传统的抗凝药物相比具有更好的安全性和方便性。

使用新型口服抗凝药物时需要注意以下几点:1.阿司匹林和利伐沙班等新型口服抗凝药物虽然具有较好的安全性,但在使用过程中仍然需要在医生的指导下进行,必要时需要定期监测凝血功能。

2.患者应按照医生的建议规定的剂量和用药时间来使用新型口服抗凝药物,不要随意改变剂量或停药。

3.可能会有胃肠道反应(如胃灼热、恶心、呕吐等)或出血的副作用,在使用期间应密切观察自身的身体状况,及时就医。

常用抗凝药物的使用及注意事项

常用抗凝药物的使用及注意事项如下:

1、了解禁忌证。

抗凝药物主要能够达到抗凝血的效果,可以用来改善血栓、心肌梗死等疾病。

患者在用药时需要了解其适应证,避免用药不当引起不良反应。

同时,有出血风险的人群,比如消化道溃疡、颅脑损伤等人群禁止使用。

2、用药期间需要定期到医院复查。

由于不同的抗凝药物给身体带来的损伤程度不同,因此在用药时患者需要时刻注意身体的变化情况,并且遵医嘱定期到医院复查凝血功能。

3、不可私自盲目用药。

患者在用药期间需要严格遵循医嘱,如果用药不当,可能会出现牙龈出血、鼻出血等症状,还有可能会影响凝血功能。

此外,患者在使用药物期间还要注意饮食、注意是否有不良反应、做好个人防护等。

如有不适,建议去专业医院就诊。

抗凝药物的种类及合理使用抗凝药物的分类及合理使用肝素是一种多功能的酸性黏多糖,可用于抗凝治疗。

临床上,肝素分为三类:第一代普通肝素,第二代低分子肝素和第三代合成的肝素戊糖。

肝素类抗凝药物的抗凝作用机制包括激活抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)和激活肝素辅因子Ⅱ。

其中,肝素类药物能与AT-Ⅲ结合,催化灭活多种凝血因子。

肝素和AT结合后可以脱落参与再利用。

肝素-AT复合物能够灭活多种凝血因子,其中IIa和Ⅹa最易受抑制,但机制有所不同。

灭活凝血因子Ⅱa需要形成三联复合物,肝素分子链必须有足够的长度,至少要达到18个糖单位,相对分子质量要大于5400;而灭活凝血因子Ⅹa,则只需和AT结合,不需要形成三联复合物,对肝素相对分子质量大小没有要求。

因此,在使用肝素类抗凝药物时,应根据患者的具体情况和需要选择合适的药物,以达到最佳的抗凝效果。

肝素可以通过激活肝素辅因子Ⅱ来直接灭活凝血因子Ⅱa,这种作用是电荷依赖的,不需要戊糖结构,但需要较高的肝素浓度。

肝素辅因子Ⅱ介导的凝血因子Ⅱa灭活是相对分子质量依赖的,需要至少24个糖单位(相对分子质量7200以上)。

在严重AT缺乏时,肝素的这种机制可起作用。

TFPI是体内主要的生理抗凝物质,肝素能够促进与内皮结合的TFPI的释放。

TFPI与凝血因子Ⅹa结合并灭活Ⅹa,形成TFPI/凝血因子Ⅹa复合物,灭活与组织因子结合的凝血因子Ⅶa。

肝素通过这种途径可以抑制内皮损伤和粥样斑块破裂所导致的血栓形成。

肝素还可以与血小板结合,抑制血小板表面凝血酶的形成,抑制血小板聚集与释放,并且与血小板4因子(PF4)结合后可以抑制PF4依赖性血小板功能,引起出血。

此外,肝素还可以增加血管壁的通透性,抑制血管平滑肌细胞的增生,抑制成骨细胞的合成,激活破骨细胞促进骨质丢失。

此外,肝素还具有抗炎、调节细胞增殖作用、免疫调节、调节多肽生长因子、抗肿瘤转移等多种生物学活性和药理作用。

普通肝素是一种分子量不均一的混合物,相对分子质量范围3000-不等,绝大部分在5400以上,既可以灭活凝血因子Ⅹa又可以灭活凝血因子Ⅱa,抑制凝血因子Ⅹa和凝血因子Ⅱa的作用相似,且可抑制血小板聚集,与血小板4因子以及骨细胞结合力较强,易引起出血及骨钙流失。

抗凝血药的适应症和注意事项说明书抗凝血药是一类用于防治血液异常凝固的药物,主要用于预防和治疗静脉血栓形成和肺栓塞等血栓性疾病。

在使用抗凝药物的过程中,有一些适应症和注意事项需要注意。

本文将详细介绍抗凝血药的适应症和使用的注意事项。

一、抗凝血药的适应症抗凝血药的使用主要适用于以下情况:1. 静脉血栓形成和肺动脉栓塞预防:对于那些已知存在深静脉血栓或肺动脉栓塞风险的患者,抗凝药物可以有效地预防此类血栓事件的发生。

2. 心房颤动患者:心房颤动会导致心脏中的血液在房间内滞留,增加血栓形成的风险。

抗凝血药可以帮助减少这些患者中风的风险。

3. 人工心脏瓣膜:对于那些接受人工心脏瓣膜植入的患者,抗凝血药的使用是必要的,以预防瓣膜周围的血栓形成。

4. 动脉血栓形成风险较高的患者:对于那些存在动脉血栓形成风险,如冠心病、三叉神经痛等患者,抗凝血药可以帮助减少血栓的发生。

二、抗凝血药的使用注意事项在使用抗凝药物时,以下注意事项需要特别注意:1. 准确控制用药剂量:抗凝药物使用过多或过少都可能引发问题。

因此,在用药过程中,务必严格按照医生或药物说明的建议来控制用药剂量。

2. 定期监测凝血功能:使用抗凝药物的患者应定期监测血液的凝血功能,以确保药物剂量的准确性和有效性。

3. 避免与其他药物的相互作用:某些药物会影响抗凝血药的效果,如非甾体抗炎药、抗生素等。

在使用抗凝血药期间,务必告知医生所有正在使用的药物,以避免不良的相互作用。

4. 抗凝血药的副作用:抗凝药物使用过程中可能会引发出血问题,如出血点、瘀斑等。

如果出现不明原因的出血或伤口难以愈合,应及时就医并告知医生相关用药情况。

5. 抗凝血药的禁忌症:某些患者存在禁忌症,如严重肝功能不全、溃疡性结肠炎等,是不能使用抗凝药物的。

在使用前应与医生充分沟通,确保自身适合使用该药物。

结语抗凝血药是预防和治疗血栓性疾病的重要药物,在合理使用的前提下能够为患者带来很好的效果。

然而,在使用抗凝药物时,患者需要根据适应症和注意事项来正确用药,避免出现不良反应。

抗凝血药的分类及常用药物1. 引言抗凝血药是一类用于预防和治疗血栓形成的药物。

血栓是指在血管内形成的凝块,它可以堵塞血管并导致心脑血管疾病,如心肌梗死和中风。

抗凝血药通过不同的机制来阻止或延缓血液凝结,从而降低发生血栓的风险。

本文将介绍抗凝血药的分类及常用药物,并对其作用机制、适应症、副作用和注意事项进行详细阐述。

2. 分类抗凝血药可分为以下三类:肝素类、华法林类和新型口服抗凝剂。

2.1 肝素类肝素是一种天然存在于人体内的多聚糖,具有强效的抗凝作用。

根据其分子量和作用机制,肝素可分为普通肝素(低分子量肝素)和非普通肝素(常规肝素)两类。

2.1.1 普通肝素(低分子量肝素)普通肝素是通过酶解普通肝素得到的低分子量肝素,具有以下特点:•作用机制:通过与抗凝血酶Ⅲ结合,抑制凝血因子Ⅹa和Ⅱa的活性。

•适应症:用于预防和治疗静脉血栓栓塞症、心肌梗死、冠状动脉搭桥术后等。

•常用药物:依诺肝素、达肝素等。

2.1.2 非普通肝素(常规肝素)非普通肝素是从动物(如牛或猪)粘液中提取得到的多聚糖,具有以下特点:•作用机制:通过与抗凝血酶Ⅲ结合,抑制凝血因子Ⅹa和Ⅱa的活性。

•适应症:主要用于静脉血栓栓塞症、急性冠脉综合征等的治疗。

•常用药物:常规肝素、低分子量常规肝素等。

2.2 华法林类华法林是一种维生素K拮抗剂,通过抑制维生素K的合成,降低凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的活性,从而抑制血液凝结。

华法林类药物具有以下特点:•作用机制:通过抑制维生素K的合成,降低凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的活性。

•适应症:用于预防和治疗静脉血栓栓塞症、心房颤动等。

•常用药物:华法林、丹参酮等。

2.3 新型口服抗凝剂新型口服抗凝剂是近年来开发的一类口服抗凝药物,主要包括直接凝血酶抑制剂和直接抗凝血酶Ⅹa剂。

2.3.1 直接凝血酶抑制剂直接凝血酶抑制剂通过与凝血酶结合,阻止其催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白的过程。

•作用机制:通过与凝血酶结合,阻止其催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

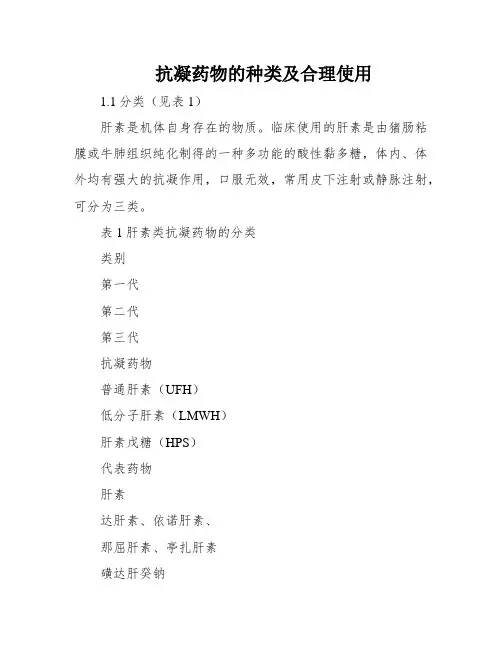

抗凝药物的种类及合理使用1.1分类(见表1)肝素是机体自身存在的物质。

临床使用的肝素是由猪肠粘膜或牛肺组织纯化制得的一种多功能的酸性黏多糖,体内、体外均有强大的抗凝作用,口服无效,常用皮下注射或静脉注射,可分为三类。

表1肝素类抗凝药物的分类类别第一代第二代第三代抗凝药物普通肝素(UFH)低分子肝素(LMWH)肝素戊糖(HPS)代表药物肝素达肝素、依诺肝素、那屈肝素、亭扎肝素磺达肝癸钠分子量(XXX)-3000-80001728第一代普通肝素,平均分子量较大;第二代为将普通肝素经化学或酶裂解制得的低分子肝素,平均分子量较第一代小;第三代为合成的肝素戊糖,分子量最小,仅1728道尔顿。

1.2肝素类药物抗凝作用机制(见表2)1.2.1激活抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)肝素类抗凝药物能与抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)结合,催化灭活多种凝血因子。

AT有一个精氨酸反应中心可以和凝血因子的丝氨酸活化中心共价结合,从而使含有丝氨酸活化中心的凝血因子(Ⅱa、Ⅹa等)失去活性。

在没有肝素存在的情况下,AT灭活凝血因子的速度非常缓慢。

肝素可以和AT的赖氨酸部位结合,使AT的精氨酸反应中心构象发生改变,AT由慢性凝血酶抑制剂变为快速抑制剂,灭活凝血因子的速度可以增加1000-2000倍。

肝素和AT结合后可以脱落参与再利用。

肝素-AT复合物能够灭活多种凝血因子,其中IIa和Ⅹa最易受抑制,但机制有所不同。

1.2.1.1灭活凝血因子Ⅱa肝素、AT和凝血因子Ⅱa只无形成三联复合物,AT才能发挥感化灭活Ⅱa因子,而要形成三联复合物肝素分子链必须有足够的长度,至少要达到18个糖单元,相对分子质量要大于5400。

而相对分子质量小于5400的肝素分子由于不能形成三联复合物,不能灭活Ⅱa因子。

1.2.1.2灭活凝血因子Ⅹa 灭活凝血因子Ⅹa,肝素分子只需和AT结合不需求同时和Ⅹa因子结合,不需求形成肝素、AT和Ⅹa因子三联复合物,对肝素相对分子质量大小没有请求。

抗凝药物的正确用法剂量禁忌和注意事项抗凝药物的正确用法、剂量、禁忌和注意事项抗凝药物是一类常见的药物,用于预防和治疗血栓病,如深静脉血栓、肺血栓栓塞等。

正确的使用抗凝药物可以有效地预防血栓并减少相关并发症的发生。

本文将详细介绍抗凝药物的正确用法、剂量、禁忌和注意事项。

一、抗凝药物的类型及其作用机制目前常用的抗凝药物包括华法林、肝素和新型口服抗凝药等。

这些药物通过不同的机制来阻止血液凝结过程,进而预防血栓的形成。

华法林是一种维生素K拮抗剂,它抑制维生素K的活性,减少凝血因子的形成,从而延长凝血时间。

华法林需要进行个体化的剂量调整和监测,具有作用缓慢、作用持久的特点。

肝素是一种天然的抗凝物质,通过增强抗凝酶的活性来抑制血液凝结。

肝素可以根据需要进行静脉注射或皮下注射,常用于急性血栓事件的治疗和手术前的抗凝预防。

新型口服抗凝药物如达比加群和阿哌沙班等,具有快速起效、无需监测的优点。

它们通过抑制凝血酶活性来达到抗凝的效果。

二、抗凝药物的正确用法1. 华法林的用法:a. 根据医生的建议和治疗需要,按时规则服药。

b. 首次使用华法林时,可能需要较高的剂量来迅速达到治疗目标。

c. 定期监测国际标准化比值(INR),调整剂量以保持合适的抗凝效果。

d. 饮食方面,避免食用富含维生素K的食物,如菠菜、蔬菜油等,以免影响华法林的疗效。

2. 肝素的用法:a. 根据医生的建议和具体情况,选择适当的给药途径,可以是静脉注射或皮下注射。

b. 进行肝素注射时,需要掌握正确的注射方法和穿刺部位,以防止不良反应和并发症的发生。

c. 定期监测部分凝血活酶时间(aPTT),调整肝素的剂量和给药频率。

3. 新型口服抗凝药物的用法:a. 按医生的建议准确用药,遵循药品说明书中的用药剂量。

b. 遵循药物的用药时间要求,确保在规定的时间内服用药物。

c. 在使用新型口服抗凝药物期间,如果需要服用其他药物,请咨询医生或药师,以避免药物相互作用。

三、抗凝药物的剂量调整1. 华法林的剂量调整:a. 治疗初期,按照医生的建议,逐渐增加剂量,直到达到治疗目标。

血栓预防的药物选择及使用注意事项血栓是一种常见的心血管疾病,它会导致血管阻塞,引发心脑血管事件,甚至危及生命。

为了有效预防血栓的形成,医生通常会根据患者的具体情况选择适合的药物进行治疗。

本文将介绍常见的血栓预防药物的选择和使用注意事项。

一、抗凝药物抗凝药物是预防血栓形成的主要药物,其通过抑制血液凝固来减少血栓的风险。

常见的抗凝药物包括肝素、华法林等。

1. 肝素肝素是一种常用的静脉注射抗凝药物,主要用于急性血栓的预防和治疗。

使用肝素时,需要密切监测患者的凝血酶原时间(PTT)和部分凝血活酶时间(APTT)等指标,以确保药物的疗效和安全性。

2. 华法林华法林是一种口服抗凝药物,常用于长期预防血栓的形成。

使用华法林时,医生会根据患者的凝血功能调整剂量,并定期检测国际标准化比值(INR)来评估药物的疗效。

二、抗血小板药物抗血小板药物主要通过抑制血小板聚集来预防血栓的形成。

常见的抗血小板药物包括阿司匹林、氯吡格雷等。

1. 阿司匹林阿司匹林是一种常用的抗血小板药物,常用于预防冠心病和脑血管病的血栓形成。

但长期使用阿司匹林可能增加出血的风险,因此在使用时需权衡风险与益处。

2. 氯吡格雷氯吡格雷是另一种常用的抗血小板药物,适用于急性冠脉综合征患者和心脑血管手术后的血栓预防。

使用氯吡格雷时,患者需密切监测血小板计数,以及遵循医生的剂量和用药指导。

三、其他血栓预防药物除了抗凝药物和抗血小板药物,还有一些其他药物可用于血栓的预防。

例如,肌肉注射低分子肝素(如依诺肝素)常用于骨科手术后的血栓预防;曲美他嗪可作为静脉内置管相关血栓的预防药物。

在使用以上药物时,患者需要注意以下事项:1. 遵循医生的用药指导,按时按量服药,不可自行调整药量或停药。

2. 积极告知医生自身的病史、药物过敏史和现有的药物治疗情况。

3. 定期复查相关指标,如凝血功能、血小板计数等,以确保药物的疗效和安全性。

4. 注意药物的不良反应,如出血、过敏等,及时就诊并与医生沟通。

抗凝血药的正确用法抗凝血药是一类常见的药物,主要用于预防和治疗血栓疾病。

正确使用抗凝血药能够降低血栓形成的风险,但是如果使用不当则可能引发出血等副作用。

以下将介绍抗凝血药的正确用法和注意事项。

一、抗凝血药的分类目前常见的抗凝血药主要分为抗血小板药物和抗凝药物两大类。

1.1 抗血小板药物抗血小板药物主要包括阿司匹林、氯吡格雷等,常用于预防心血管疾病和脑血栓等血栓性疾病。

使用抗血小板药物时应根据医生的建议确定剂量。

1.2 抗凝药物抗凝药物主要包括华法林、肝素和新型口服抗凝药物等。

这些药物主要用于预防和治疗静脉血栓栓塞症、心房颤动等疾病。

抗凝药物的剂量需要根据个体情况和治疗效果进行调整。

二、2.1 使用前的准备在开始使用抗凝血药之前,应与医生充分沟通并了解相关注意事项。

同时,一定要详细告知医生自己的病史、药物过敏史以及其他正在服用的药物,以避免潜在的药物相互作用。

2.2 严格按照医生的指示用药正确用药是保证抗凝血药疗效的关键。

患者应遵循医生的建议,按照合理的剂量和用药时刻进行用药。

切勿随意调整药物剂量或停药,否则可能影响药物的疗效或引发不必要的副作用。

2.3 定期复查指标抗凝血药物使用的患者应定期复查相关指标,如凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)等。

通过监测这些指标的变化,可以了解抗凝治疗的效果,并及时调整药物剂量。

2.4 注意药物相互作用使用抗凝血药时,一定要避免与其他药物产生不良的相互作用。

特别是一些可能增加出血风险的药物,如非甾体类抗炎药(NSAIDs),需要慎用或避免使用。

2.5 饮食调理与生活注意事项抗凝血药的使用期间,患者应遵循一些特定的饮食调理和生活注意事项。

例如,避免过度饮酒和吸烟,控制摄入高维生素K食物的量,以免影响药物的疗效。

三、抗凝血药应注意的问题3.1 出血风险抗凝血药的使用会增加患者出血的风险,因此在用药期间患者需格外注意防止外伤,切勿激烈体力活动,必要时应佩戴防护装备,如安全带等。

抗凝血药物用法与用量详解抗凝血药物是一类用于预防和治疗血栓性疾病的药物,可以帮助减少血液凝结,防止血栓形成。

这些药物在心脑血管疾病的预防和治疗中起着重要的作用。

但是,抗凝血药物的用法与用量需要严格掌握,以确保药物的安全有效使用。

本文将详细介绍抗凝血药物的用法与用量,并提供一些实用的建议。

一、抗凝血药物的分类抗凝血药物主要分为两类:抗血小板药物和抗凝血酶药物。

抗血小板药物主要通过抑制血小板的聚集来减少血栓形成的风险,常见的包括阿司匹林、氯吡格雷等。

抗凝血酶药物主要通过抑制凝血酶的形成和活性来达到抗凝血的效果,常见的有华法林、肝素等。

二、抗凝血药物的用法1. 抗血小板药物的用法:抗血小板药物通常以口服形式给予,一般在餐后服用。

用药时间和剂量会根据具体疾病以及患者的个体差异而有所不同。

常见的药物如阿司匹林的初始剂量为75-100毫克/天,维持剂量为75毫克/天。

氯吡格雷的初始剂量为300毫克/天,随后减至75毫克/天。

患者在服用抗血小板药物期间,需要定期监测血小板计数和凝血功能,以评估药物的疗效和安全性。

2. 抗凝血酶药物的用法:抗凝血酶药物可通过口服或皮下注射的方式给予,具体用法与药物种类有所不同。

华法林需要个体化调整剂量,一般情况下,初始剂量为10毫克/天,之后根据国际标准化比值(INR)进行调整,使其维持在目标范围内。

对于肝素,一般以皮下注射的方式给予,剂量会根据患者的体重、血小板计数等因素进行调整。

使用抗凝血酶药物期间,患者需要进行定期的血液检查,以确保药物在安全范围内发挥作用。

三、抗凝血药物的用量1. 抗血小板药物的用量:抗血小板药物的用量一般是根据临床病情和患者的个体差异进行调整的。

通常情况下,初始剂量会相对较高,随后逐渐减少到维持剂量。

在调整剂量时,需要谨慎遵循医生的建议,并监测患者的血小板计数和凝血功能。

2. 抗凝血酶药物的用量:抗凝血酶药物的用量需要更加仔细地进行调整,以确保药物的疗效和安全性。

临床抗凝药物种类、作用机制、作用靶点及不同情况下抗凝药物选择抗凝药物种类、作用机制及作用靶点抗凝药物的用法用量及注意事项表 3 口服抗凝药物的用法用量及注意事项不同情况下抗凝药物选择1. 不同危险分层的抗凝药选择表 4. 血栓栓塞症危险分层表表 5. 不同危险分层的抗凝药选择2、妊娠期患者抗凝药物选择表6. 妊娠期合并急性 PTE 的抗凝药物选择3. 肝功能不全患者抗凝药物选择1)胃肠外抗凝药物:普通肝素应根据 APTT 调整剂量;低分子肝素谨慎使用,剂量需遵循个体化原则;磺达肝癸钠、比伐芦定、阿加曲班,均谨慎使用。

2)口服抗凝药物:华法林应谨慎使用;新型口服抗凝药物的选择及用法见表7。

表7 肝功能异常患者新型口服抗凝药的选择4.肾功能异常患者抗凝药物选择1)胃肠外抗凝药物用法见表 8。

2)口服抗凝药物:华法林应根据 INR 调整剂量。

5、合并恶性肿瘤患者药物选择:长期抗凝推荐选择 LWMH。

对于未合并胃肠道肿瘤的肺栓塞患者,可考虑使用将依度沙班或利伐沙班作为低分子肝素的替代药物。

而对于合并胃肠道肿瘤的肺栓塞患者,使用 DOACs 增加患者出血风险,需谨慎使用。

6.当患者存在血小板计数减少合并血栓1)当血小板计数> 50×109/L 时,可全剂量使用抗凝药物;当血小板计数为 25~50×109/L 时,可考虑半量或足量给予抗凝药物联合血小板输注预防;当血小板计数< 25×109/L 时,应避免使用抗凝药物。

2)HIT 患者抗凝药物的选择:阿加曲班、比伐芦定、磺达肝癸钠、DOACs。

7.对于抗磷脂抗体综合征患者,推荐服用维生素 K 拮抗剂无限期治疗。

8. 溶栓前后的抗凝药物选择:急性高危 PTE,溶栓治疗前如需初始抗凝治疗,推荐首选UFH。

溶栓治疗结束后,应每 2~4 小时测定 1 次 APTT,当其水平 < 正常值的2倍,即应重新开始规范的抗凝治疗。

考虑到溶栓相关的出血风险,溶栓治疗结束后,可先应用 UFH 抗凝,然后再切换到LMWH、磺达肝癸钠或利伐沙班等更为安全。

抗凝药物的适应症及使用说明抗凝药物是一类用于防治血液凝固的药物,主要通过抑制血液中的凝血因子来预防或治疗血栓病变,如深静脉血栓、肺栓塞等。

抗凝药物在临床应用中具有广泛的适应症,但同时也需要严格遵守使用说明,以确保安全有效的应用。

下面将就抗凝药物的适应症及使用说明进行详细介绍。

一、适应症1. 静脉血栓栓塞症(VTE):抗凝药物是预防和治疗VTE的首选药物。

常见的VTE包括深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE)。

对于高危患者如接受大手术、长时间卧床休息的患者,抗凝药物可用于预防VTE。

对于已发生DVT或PE的患者,抗凝药物可用于治疗。

2. 心房颤动(AF):抗凝药物可用于预防AF相关的栓塞事件,如卒中。

AF患者可使用抗凝药物降低栓塞风险。

3. 人工心脏瓣膜:对于植入人工心脏瓣膜的患者,长期使用抗凝药物可预防机械瓣膜相关性血栓并发症。

4. 深静脉血栓和肺栓塞的复发风险较高的患者。

二、使用说明1. 抗凝药物种类:常用的抗凝药物包括肝素、华法林和新型口服抗凝药物如达比加群(Dabigatran)、阿哌沙班(Apixaban)、利伐沙班(Rivaroxaban)等。

2. 药物选用:根据患者的具体情况和病情严重程度,选择适合的抗凝药物。

肝素常用于急性血栓事件的治疗,华法林适用于长期抗凝治疗。

新型口服抗凝药物由于其方便使用、无需定期监测,逐渐成为抗凝治疗的首选药物。

3. 剂量和给药:不同抗凝药物具有不同的给药方法和剂量。

需要根据具体的药物使用说明来给药,并遵循医生的建议和处方剂量。

4. 注意事项:在使用抗凝药物时,患者需要特别注意以下事项:- 定期复查凝血功能和血常规,了解药物的疗效和副作用。

- 遵循医生给予的用药时间和剂量,不可随意停药或改变剂量。

- 需要了解抗凝药物的不良反应,如出血等,并及时就医处理。

- 注意饮食调整:一些抗凝药物如华法林与食物相互作用,需要避免食用富含维生素K的食物。

- 避免与其他药物相互作用:抗凝药物可与其他药物相互作用,导致药效发生改变,需告知医生正在使用的其他药物。