任脉之二十四穴详解

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:15

二十四气点穴推拿培训资料一、治愈途径:主要治疗病源:消除一切外来的各种致病因素为主;药物为主。

主要治疗病体:激活和调衡人体的自愈力—扶正纠偏:推拿,针灸为主。

二、治病体之两大途径:调理脏腑功能失调为主——调气为先矫正躯体形态结构为主——肌力调衡法目标:导气令和,引体令柔骨正筋柔,气血以流应用上述两大途径和目标是二十四气点穴推拿法治病的核心内容。

1、调理脏腑经气功能:(导气令和,引体令柔)※治病之要,调气为先。

气—无时不有—无处不在—运动不息—无形有征。

※百病皆生于气郁。

“气郁湿滞,湿滞成火,火郁生痰,痰滞血凝,血凝食结,六者相因,理气为主。

”(丹溪语)※脏腑之气是一切活动的主宰。

《灵枢·平人绝谷》说:“五脏安定,血脉和利,精神乃居”。

※脏腑功能失调是一切疾病发生的根本原因。

全身气机——脏腑气机为主脏腑气机——五脏气机为主五脏气机——中焦气机为枢纽(脾胃气机);中焦(脾胃升降气机)为全身气机之枢纽。

※脏腑功能失调导致的慢性牵涉病。

2、矫正躯体形态结构:包括整脊、肌力调衡,激活局部穴位与整体经气沟通,达到“骨正筋柔,气血以流”目的。

※肌肉骨骼系统,不只管姿势的活动和维持,它也在呼吸,循环和代谢等。

※脏腑功能的异常会直接或间接影响(反射)到身体特定的相关部位,反之局部的肌肉骨骼异常也会影响特定的相关内脏功能。

※软组织的过度紧张不仅引起身体其它系统的病理改变,还会引起很多精神方面的问题。

※内脏功能紊乱或病变引起的相关部位的牵涉痛是导致疲劳性肌肉紧张的主要原因。

※疲劳的肌肉紧张和短缩是造成慢性疼痛和关节水肿的主要原因之一。

※肌力失衡和关节功能障碍是影响形态结构的主要因素,尤其是关节的问题。

※慢性肌肉功能障碍一般是由内及外,深部肌肉最先受到影响。

3.矫形治疗※内脏反射性导致的局部肌肉紧张或短缩,得到有效的治疗,可减轻或恢复内脏功能平衡。

※恢复载重关节的正常排列和脊柱的正常生理曲度是调结构的根本。

※矫正手法可使微错缝的关节复位,也能使出槽的软组织回位。

大小周天穴位人体的生命节律是根据宇宙运行规律来的,古人发现中医学、养生学练功“天人合一”哲学观有关,天体星:亢、角、轸、翼、张、星、柳、鬼、井、参、觜、毕、昂、胃、娄、奎、壁、室、危、虚、女、牛、斗、箕、尾、心、房、氐二十八宿星。

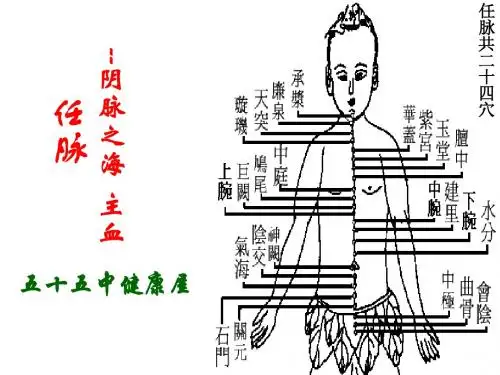

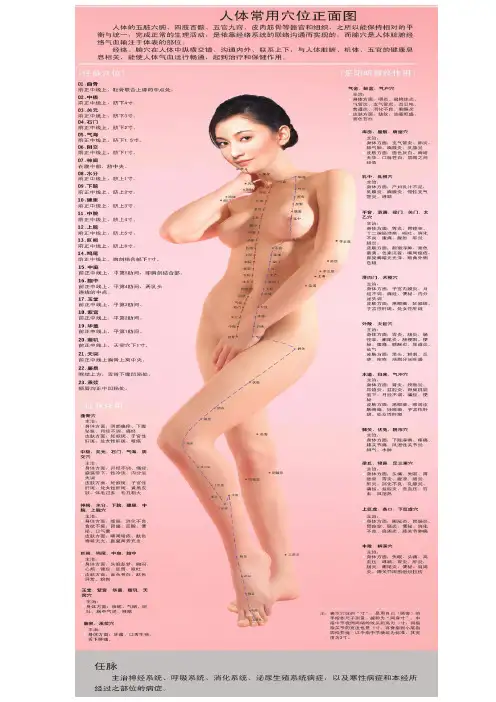

对应人体任、督两脉,任脉二十四穴位,会阴、曲骨、中极、关元、石门、气海、阴交、神阙、水分、下脘、建里、中脘、上脘、巨阙、鸠尾、中庭、膻中、玉堂、紫宫、华盖、璇肌、天突、廉泉、承浆。

督脉二十八穴位,长强、腰俞、阳关、命门、悬枢、脊中、中枢、筋缩、至阳、灵台、神道、身柱、陶道、大椎、哑门、风府、脑户、强间、后顶、百会、前顶、卤会、上星、神庭、素髎、兑端、龈交、人中。

循环一周形成人体小周天。

顶轮(百会)**底轮(会阴)穴运转形成北(N)、南(S)极人体子午周而复始的运转,天人感应又是五十二穴,对应四季二十四节气每星天运行感应一个穴位,子午循环周称为小周天。

以小周天通达为基础,一年365天走完十二经络奇经八脉一个循环为自然通达七轮七轮又是什么:根据人体经络学说任、督二脉五十二个穴位,中称为海底轮(会阴穴),脐轮(气海穴),心轮(膻中穴),喉轮(天突穴),眉心轮(印堂穴),顶轮(百会穴)太阳轮(命门穴)。

三脉七轮的作用人体的三脉七轮的作用,三脉作用:中脉是开启智慧的通道接通宇宙信息的脉,左脉是开发潜能、功能启动发展的脉,右脉是记忆、储存、信息处理健康脉。

七轮作用:海底轮会阴穴,是开启生命信息之门户,太阳轮命门穴,是生命源泉动力燃烧室,通过中脉至顶轮百会穴是发射、接收能量信息,脐轮气海穴,是分辩、区别能量信息,心轮膻中穴是,分辩能量信息大小,喉轮天突穴是传导输出中转站,至左、脉开发潜能、功能处理的脉,右脉是记忆、处理信息储存大脑司令部,眉心轮印堂穴是透视能量信息。

【两仪】阴、阳【三才】天、地、人【四象】东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武【五行】金、木、水、火、土【六合】上、下、左、右、前、后【七星】天枢、天旋、天机、天权、玉衡、开阳、摇光【八卦】乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤【九宫】乾宫、坎宫、艮宫、震宫(四阳宫)、中宫、(四阴宫)巽宫、离宫、坤宫、兑宫【三教】儒教、道教、佛教【九流】儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家【三皇】伏羲、女娲、神农【五帝】太皞、炎帝、黄帝、少皞、颛顼【三山】安徽黄山、江西庐山、浙江雁荡山【五岳】〖中岳〗河南嵩山、〖东岳〗山东泰山、〖西岳〗陕西华山、〖南岳〗湖南衡山、〖北岳〗山西恒山【五湖】鄱阳湖〖江西〗、洞庭湖〖湖南〗、太湖〖江苏〗、洪泽湖〖江苏〗、巢湖〖安徽〗【四海】渤海、黄海、东海、南海【三清】元始天尊〖清微天玉清境〗、灵宝天尊〖禹余天上清境〗、道德天尊〖大赤天太清境〗【四御】昊天金阙无上至尊玉皇大帝、中天紫微北极大帝、勾陈上宫天后皇大帝、承天效法土皇地祗【四大佛教名山】浙江普陀山〖观音菩萨〗、山西五台山〖文殊菩萨〗、四川峨眉山〖普贤菩萨〗、安徽九华山〖地藏王菩萨〗【四大道教名山】湖北武当山、江西龙虎山、安徽齐云山、四川青城山【五行】金、木、水、火、土【八卦】乾〖天〗、坤〖地〗、震〖雷〗、巽〖风〗、坎〖水〗、离〖火〗、艮〖山〗、兑〖沼〗。

身体方面:阴部瘙痒、下腹坠胀、月经不调、痛经;皮肤方面:妊娠斑、子宫性肝斑、处女性肝斑、暗疮。

身体方面:月经不调、痛经、崩漏带下、性冷淡、内分泌失调;皮肤方面:妊娠斑、子宫性肝斑、处女性肝斑、黄黑皮肝、体毛过多,毛孔粗大。

身体方面:腹胀、消化不良、食欲不振、胃痛、反酸、便秘、口气重;皮肤方面:嘴周暗疮、皮肤色晦无光、鼻翼两旁充血。

身体方面:失眠多梦、胸闷、心烦、健忘、反胃、呕吐;皮肤方面:面色苍白、肤色异常、粉刺。

身体方面:咳嗽、气喘、呕吐、胸中气逆、哮喘。

身体方面:牙痛、口舌生疮、舌下肿痛。

身体方面:咽炎、扁桃体炎、气管炎、支气管炎、百日咳、食道炎、火消化不良、胸膜炎;皮肤方面:皱纹、油脂旺盛、面色苍白。

身体方面:支气管炎、肺炎、肺气肿、胸膜炎、乳腺炎;皮肤方面:面色灰白、晦暗无华、口唇苍白、眉眼之间暗青。

身体方面:产妇乳汁不足,乳腺炎、胸膜炎、慢性支气管炎、哮喘身体方面:胃炎、胃痉挛、十二指肠溃疡、呕吐、消化不良、腹痛、腹胀、肝炎肠炎;皮肤方面:颜面浮肿,面色萎黄、色素沉着、嘴周痤疮、鼻梁晦暗无光泽、眼角外侧色斑。

身体方面:子宫内膜炎、月经不调、痛经、便秘、内分泌失调;皮肤方面:黑眼圈、妊娠斑、子宫性肝斑、处女性肝斑。

身体方面:胃炎,肠炎,肠痉挛,阑尾炎,肠梗阻、便秘、腹痛,膀胱炎,尿道炎、疝气;皮肤方面:黑头、粉刺、丘疹、痤疮、油脂分泌旺盛。

身体方面:肾炎、膀胱炎、尿道炎、盆腔炎、卵巢机能低下、月经不调、痛经、便秘;皮肤方面:黑眼圈、眼周皮肤晦暗、妊娠斑、子宫性肝斑、处女性肝斑。

身体方面:下肢麻痹、疼痛、膝关节痛、风湿性关节炎、脚气、水肿。

身体方面:头痛、失眠、胃痉挛、胃炎、腹泄、肠炎、肝炎、消化不良、乳腺炎、痛经、盆腔炎、高血压、贫血、风湿热。

身体方面:阑尾炎、胃肠炎、胃痉挛、肠炎、便秘、消化不良、肩周炎、膝关节肿痛身体方面:失眠、头痛、高血压、哮喘、胃炎、肝炎、肠炎、阑尾炎、便秘、肩周炎、踝关节周围组织扭伤。

任脉!!!任脉最早记载于《黄帝内经》,为人体经脉之一,属于奇经八脉,有”阴脉之海“之称。

任脉起于小腹,止于眼眶,共有关元、气海等24腧穴。

此经主要有调节阴经气血、调节月经的作用,主要治疗经脉循行部位的相关病症。

任脉(Ren Meridian,RN)是一条经脉,“奇经八脉”之一。

计二十四穴,分布于面、颈、胸、腹的前正中线上。

“任”字,有担任,任养之意。

任脉为“手、足三阴脉之海”。

一、经脉起源据《灵枢·五音五味》记载:“冲脉、任脉皆起于胞中”。

胞中,也是《难经·六十六难》所说的“脐下肾间动气”所在,一般称为“丹田”,指督、任、冲脉之气均发源于此。

二、经脉循环1、现代通译任脉起于小腹内胞宫,下出会阴毛部,经阴阜,沿腹部正中线向上经过关元等穴,到达咽喉部(天突穴),再上行到达下唇内,环绕口唇,交会于督脉之龈交穴,再分别通过鼻翼两旁,上至眼眶下(承泣穴),交于足阳明经。

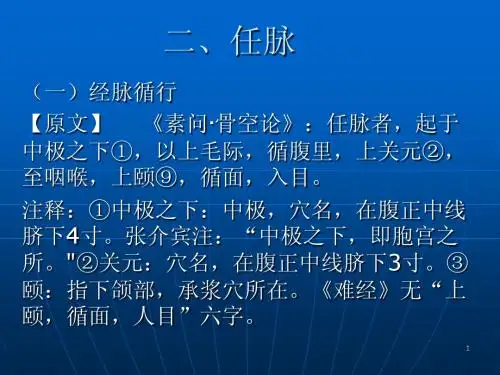

2、古文释义古文任脉最早记载于《黄帝内经》素问篇,据《素问·骨空论》记载:任脉者,起于中极之下①,以上毛际,循腹里,上关元②,至咽喉,上颐③,循面,入目。

释义①中极之下:中极,穴名,在腹正中线脐下4寸。

②关元:穴名,在腹正中线脐下3寸。

③颐:指下颌部,即承浆穴。

三、功能主治1、生理功能总任一身之阴经调节阴经气血,为“阴脉之海”:任脉循行于腹部正中,腹为阴,说明任脉对一身阴经脉气具有总揽、总任的作用。

另外,足三阴经在小腹与任脉相交,手三阴经借足三阴经与任脉相通,因此任脉对阴经气血有调节作用,故有“总任诸阴”之说。

调节月经,妊养胎儿:任脉起于胞中,具有调节月经,促进女子生殖功能的作用,故有“任主胞胎”之说。

2、症候主治此经腧穴通过针灸主要配合治疗少腹、脐腹、胃脘、胸、颈、咽喉、头面等局部病症和相应的内脏病症,部分腧穴有强壮作用可治疗神志病症。

四、历代文献《灵枢·经脉》:“任脉之别,名曰尾翳,下鸠尾,散于腹。

任脉穴位(A)承浆穴Chéng jiāng(RN24)〖取穴方法〗承浆穴位于人体的面部,当颏唇沟的正中凹陷处。

〖解剖〗在口轮匝肌和颏肌之间;有下唇动、静脉分支;布有面神经及颏神经分支。

〖主治疾病〗口眼歪斜,唇紧,面肿,齿痛,齿衄,龈肿,流涎,口舌生疮/,暴喑不言,消渴嗜饮,/小便不禁,癫痫。

〖人体穴位配伍〗配委中穴治衄血不止;配风府穴治头项强痛、牙痛。

〖刺灸法〗斜刺0.3~0.5寸;可灸。

〖附注〗足阳明、任脉之会。

承浆穴足阳明任脉之会。

〖别名〗天池穴,鬼市穴,悬浆穴,羕浆穴。

〖穴义〗任脉的冷降水湿及胃经的地部经水在此聚集。

〖名解〗1)承浆。

承,承受也。

浆,水与土的混和物也。

该穴名意指任脉的冷降水湿及胃经的地部经水在此聚集。

本穴物质为胃经地仓穴传来的地部经水以及任脉廉泉穴冷降的地部水液,至本穴后为聚集之状,本穴如同地部经水的承托之地,故名。

2)天池。

天,本穴们于天部也。

池,储水之器也。

天池穴名意指本穴物质为地部水液。

理同承浆名解。

悬浆名意与天池穴同,悬指本穴经水位于天部,处于不稳定状态。

3)鬼市。

鬼,与天相对,指地部经水也。

市,集市也。

鬼市名意指本穴为地部经水的集散之地。

理同承浆名解。

4)羕浆。

羕,通漾,指穴内物质为地部的荡漾之水。

浆,水与土的混和物也。

羕浆名意指穴内物质为地部经水。

理同天池穴名解。

5)足阳明任脉之会。

本穴物质既有任脉的冷降水液又有胃的下行经水,故为足阳明任脉之会。

〖气血特征〗气血物质为地部经水及经水中夹带的脾土微粒。

〖运行规律〗由本穴循任脉回流体内。

〖功能作用〗连通体表体内。

〖治法〗寒则通之或补之灸之,热则泻针出气。

承浆chengjiang(RN24)【标准定位】仰靠坐位。

在面部,当颏唇沟的正中凹陷处。

【取法】正坐仰靠,于颏唇沟的正中凹陷处取穴。

【穴位解剖】穴下为皮肤、皮下组织、口轮匝肌、降下唇肌。

布有下牙槽神经的终支神经和动、静脉。

【特异性】足阳明、任脉之会【功用】生津敛液、舒筋活络【主治病症】口歪,唇紧,齿痛,流涎,口舌生疮;暴喑,面肿,齿,癫痫,面瘫。

【24⼩时养⽣】⼗四经络对应⼗⼆时⾠、⼝诀、⽳位及功能、病症中国⼈数千年前就发现,有些⼈⽣病时⾝体会出现红⾊发烫的“线条”,⽽按摩这些“线条”可以治疗疾病。

这些“线条”,其实就是经络线。

经络是⼈体脏腑⽓⾎运⾏的通路,犹如宇宙中星球运转的有序轨道。

我们通过刺激体表的经络或⽳位,就能调理体内的脏腑系统。

这就是中医养⽣治病的⽞妙之处。

【总论】⼗四经脉包括任督⼆脉、⼿三阴经(⼿太阴肺经、⼿厥阴⼼包经、⼿少阴⼼经)、⼿三阳经(⼿阳明⼤肠经、⼿少阳三焦经、⼿太阳⼩肠经)、⾜三阳经(⾜阳明胃经、⾜少阳胆经、⾜太阳膀胱经)、⾜三阴经(⾜太阴脾经、⾜厥阴肝经、⾜少阴肾经)。

古时,每天时间可以分为⼗⼆时⾠,⼈体有⼗⼆经络(不含任督⼆脉),每条经络有各⾃运⾏的黄⾦时间,每⼀个时⾠都有对应的运⾏经络,⼗⼆时⾠和⼗⼆经络对应起来,能起到很好的养⽣功效。

接下来我们就来学习⼀下⼗四经络养⽣之道吧。

【任脉】任脉位于正前胸,⼼脏脾胃⾏不通;上连乳腺下⼦宫,万⼀不通变⽼翁;所属腧⽳共24⽳:会阴、曲⾻、中极、关元、⽯门、⽓海、阴交、神关、⽔分、下脘、建⾥、中脘、上脘、巨关、鸠尾、中庭、膻中、⽟堂、紫宫、华盖、璇玑、天突、廉泉、承浆。

⽣理功能:调节阴经⽓⾎,‘为阴脉之海’:任脉巡⾏于腹不正中,腹为阴,说明任脉对⼀⾝经脉⽓具有总揽、总任的作⽤。

另外,⾜三阴经在⼩腹与任脉相交,⼿三阴经借⾜三阴经与任脉相通,因此任脉对阳经⽓⾎有调节作⽤,故有“总⼈诸阴”之说;调节⽉经,妊养胎⼉:任脉起于胞中,具有调节⽉经,促进⼥⼦⽣殖功能的租⽤,故有“任主胞胎”之说。

主治病症:腹、胸、头⾯和相应的内脏器官症状,疝⽓、带下、腹中结块症;调理冲任、可促进消化、强壮补盛。

【督脉】督脉⽴于脊椎中,监督⽓⾎来运⾏;五脏六腑督脉宫,对应区域弯曲痛;所属腧⽳共28⽳:长强、腰俞、阳关、命门、悬枢、脊中、中枢、筋缩、⾄阳、灵台、神道、⾝柱、陶道、⼤椎、哑门、风府、脑户、强间、后顶、百会、前顶、囱会、上星、神庭、素髎、⽔沟、兑端、龈交。

中医精美3D经络图,任脉,大河养生古法八段锦必备

任脉,中医精美3D经络运行图,大河养生古法八段锦必备。只为

喜欢中医传统养生文化的读者提供帮助,欢迎收藏研习。

一、任脉穴歌

任脉中行二十四,会阴潜伏两阴间,曲骨之前中极在,关元石门

气海边,阴交神阙水分处,下脘建里中脘前,上脘巨阙连鸠尾,中庭

膻中玉堂联,紫宫华盖循璇玑,天突廉泉承浆端。

二、灵枢、素问

1. 起源:《灵枢·五音五味》:“冲脉、任脉皆起于胞中”。胞中,

也是《难经·六十六难》所说的“脐下肾间动气”所在,一般称为“丹

田”,指督、任、冲脉之气均发源于此。

2. 《素问·骨空论》:“任脉者,起于中极之下,以上毛际,循腹

里,上关元,至咽喉,上颐,循面入目。”

《难经·二十八难》所载基本相同。“中极之下”其穴始于会阴,

沿腹部正中上行,“上颐”至承浆,于面部承泣穴处“入目”。

三、本经穴

任脉起于会阴穴,止于承浆穴,24穴。

会阴(冲、督脉会),曲骨(足厥阴会),中极(足三阴穴),

关元(足三阴会),石门(丹田),气海,阴交(冲脉会),神阙,

水分,下脘(足太阴会),建里,中脘(足阳明、手太阳会),上脘

(足阳明、手太阳会),巨阙,鸠尾,中庭,膻中,玉堂,紫宫,华

盖,璇玑,天突(阴维会),廉泉(阴维会),承浆(足阳明会)。

任脉,“奇经八脉”之一,“任”字,有担任,任养之意。

计二十四穴,分布于面、颈、胸、腹的前正中在线,“手、足三阴脉之海”。

起于会阴穴,阴阳相贯,任脉与督脉必相交,下交于会阴之间,上则交于唇。

上至毛际曲骨端,内行腹内入胞中,是为“经络之海”。

任脉为血海,又与胃脉相会,同时任脉、督脉、冲脉三脉同起于会阴,而任脉走腹部,督脉走背部,冲脉并少阴,分布于胸中。

明代《医经小学》中奇经八脉歌诀:“任脉起于中极底,上腹循咽承浆里,阴脉之海衽所谓。

”患任脉疾病者的病候:遗尿、遗精、腹胀痛、胃痛、呃逆、舌肌麻庳、疝气。

本经穴1名1穴,计24穴,分布于面、颈、胸、腹的前正中线上。

主治神经系统、呼吸系统、消化系统、泌尿生殖系统病症,以及寒性病症和本经所经过之部位的病症。

本经穴位:会阴曲骨中极关元石门气海阴交神阙水分下脘建里中脘上脘巨阙鸠尾中庭膻中玉堂紫宫华盖璇玑天突廉泉承浆(1) 会阴 RN1 Huì yīn[定位]在会阴部,男性当阴囊根部与肛门连线的中点,女性当大阴唇后联合与肛门连线的中点。

[解剖]在球海绵体中央,有会阴浅、深横肌;有会阴动、静脉分支;布有会阴神经分支。

[主治]溺水窒息,昏迷,癫狂,惊痫,小便难,遗尿,阴痛,阴痒,阴部汗湿,脱肛,阴挺,疝气,痔疾,遗精,月经不调。

[配伍]配神门治癫狂痫;配水沟治溺水窒息;配十宣急救昏迷;配蠡沟治阴痒、阴痛(湿热下注型);配归来、百会治阴挺(中气下陷型);配承山治痔疮、脱肛;配支沟、上巨虚治便秘;配中极治遗尿、淋症;配关元治遗精。

[刺灸法]直刺0.5~1寸,孕妇慎用;可灸。

[附注]任脉别络,侠督脉、冲脉之会。

(2) 曲骨 RN2 Qū gǔ[定位]在下腹部,当前正中线上,耻骨联合上缘的中点处。

[解剖]在腹白线上;有腹壁下动脉及闭孔动脉的分支;布有髂腹下神经分支。

[主治]少腹胀满,小便淋沥,遗尿,疝气,遗精阳痿,阴囊湿痒,月经不调,赤白带下,痛经。

[配伍]配肾俞、志室、大赫、关元、命门治阳萎、遗精(肾气虚型);配膀胱俞、肾俞、次髎、阴陵泉、蠡沟治阳萎、遗精、癃闭、淋症、阴痒、湿疹、带下(湿热下注);配中极、关元、肾俞治肾虚、遗尿、小便不利;配关元、命门、阴交(针补法或灸)治宫寒不孕、痛经。

[刺灸法]直刺0.5~1寸,内为膀胱,应在排尿后进行针刺;可灸。

[附注]任脉、足厥阴之会。

(3) 中极 RN3 Zhōng jí[定位]在下腹部,前正中线上,当脐中下4寸。

[解剖]在腹白线上,深部为乙状结肠;有腹壁浅动、静脉分支,腹壁下动、静脉分支;布有髂腹下神经的前皮支。

[主治]小便不利,遗溺不禁,阳痿,早泄,遗精,白浊,疝气偏坠,积聚疼痛,月经不调,阴痛,阴痒,痛经,带下,崩漏,阴挺,产后恶露不止,胞衣不下,水肿。

[配伍]配大赫、肾俞、阴交、三阴交、次髎治阳萎、早泄、遗精、白浊、月经不调、痛经崩漏、产后恶露不止、胞衣不下、阴挺等症(肾气虚型);配阴谷、气海、肾俞治遗溺不止;配大敦、关元、三阴交治疝气偏坠;配水分、三焦俞、三阴交、气海、委阳治水肿;中极透曲骨、配三阴交、地机治产后、术后尿潴留;中极透曲骨、配气海、膻中、足三里治尿潴留(老年人气虚)。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

[附注]足三阴、任脉之会。

(4) 关元 RN4 Guān yuán[定位]在下腹部,前正中线上,当脐中下3寸。

[解剖]在腹白线上,深部为小肠;有腹壁浅动、静脉分支,腹壁下动、静脉分支;布有第十二肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]中风脱证,虚劳冷惫,羸瘦无力,少腹疼痛,霍乱吐泻,痢疾,脱肛,疝气,便血,溺血,小便不利,尿频,尿闭,遗精,白浊,阳萎,早泄,月经不调,经闭,经痛,赤白带下,阴挺,崩漏,阴门瘙痒,恶露不止,胞衣不下,消渴,眩晕。

[配伍]配气海、肾俞(重灸)、神阙(隔盐灸)急救中风脱证;配足三里、脾俞、公孙、大肠俞治虚劳、里急、腹痛;配三阴交、血海、中极、阴交治月经不调(冲任不固,针用补法);配中极、大赫、肾俞、次髎、命门、三阴交治男子不育症、阳萎、遗精、早泄、尿频、尿闭、遗尿(肾阳虚衰、针补法或艾灸);配太溪、肾俞治泄痢不止、五更泄。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

[附注]足三阴、任脉之会。

(5) 石门 RN5 Shí mén[定位]在下腹部,前正中线上,当脐中下2寸。

[解剖]在腹白线上,深部为小肠;有腹壁浅动、静脉分支,腹壁下动、静脉分支;布有第十一肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]腹胀,泄利,绕脐疼痛,奔豚疝气,水肿,小便不利,遗精,阳萎,经闭,带下,崩漏,产后恶露不止。

[配伍]配阴陵泉、关元、阴交治四肢水肿、小便不利(肾气不化);配肾俞、三阴交治遗尿;配关元、天枢、气海、足三里治腹胀泄泻、绕脐痛;配大敦、归来治疝气;配三阴交、带脉穴治崩漏、带下。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

孕妇慎用。

[附注]手少阳之募穴。

(6) 气海 RN6 Qì hǎi[定位]在下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸。

[解剖]在腹白线上,深部为小肠;有腹壁浅动脉、静脉分支,腹壁下动、静脉分支;布有第十一肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]绕脐腹痛,水肿鼓胀,脘腹胀满,水谷不化,大便不通,泄痢不禁,癃淋,遗尿,遗精,阳萎,疝气,月经不调,痛经,经闭,崩漏,带下,阴挺,产后恶露不止,胞衣不下,脏气虚惫,形体羸瘦,四肢乏力。

[配伍]配三阴交治白浊、遗精;配关元治产后恶露不止;配灸关元、膏肓、足三里治喘息短气(元气虚惫);配关元、命门(重灸)、神阙(隔盐灸)急救中风脱证。

配足三里、脾俞、胃俞、天枢、上巨虚治胃腹胀痛、呃逆、呕吐、水谷不化、大便不通、泄痢不止(脾气虚弱);配足三里、合谷、百会治胃下垂、子宫下垂、脱肛。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

孕妇慎用。

[附注]肓之原穴。

(7) 阴交 RN7 Yīn jiāo[定位]在下腹部,前正中线上,当脐中下1寸。

[解剖]在腹白线上,深部为小肠;有腹壁浅动脉、静脉分支,腹壁下动、静脉分支;布有第十肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]绕脐冷痛,腹满水肿,泄泻,疝气,阴痒,小便不利,奔豚,血崩,带下,产后恶露不止,小儿陷囟,腰膝拘挛。

[配伍]配阴陵泉、带脉穴治赤白带下;配子宫穴、三阴交治月经不调、崩漏;配大肠俞、曲池治脐周作痛;配天枢、气海治腹胀肠鸣、泄泻。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

孕妇慎用。

[附注]任脉、冲脉、少阴之会。

(8) 神阙 RN8 Shén què[定位]在腹中部,脐中央。

[解剖]在脐窝正中,深部为小肠;有腹壁下动、静脉;布有第十肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]中风虚脱,四肢厥冷,尸厥,风痫,形惫体乏,绕脐腹痛,水肿鼓胀,脱肛,泄利,便秘,小便不禁,五淋,妇女不孕。

[配伍]配三阴交治五淋;配公孙、水分、天枢、足三里治泄痢便秘、绕脐腹痛(脾肾不和);配长强、气海、关元治脱肛、小便不禁、肾虚不孕症;神阙(隔盐灸)配关元、气海(重灸)治中风脱证。

[刺灸法]禁刺;可灸。

(9) 水分 RN9 Shuǐ fēn[定位]在上腹部,前正中线上,当脐中上1寸。

[解剖]在腹白线上,深部为小肠;有腹壁下动脉、静脉分支,腹壁下动、静脉分支;布有第八、九肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]腹痛,腹胀,肠鸣,泄泻,翻胃,水肿,小儿陷囟,腰脊强急。

[配伍]配天枢、地机治腹水;配内关治反胃呕吐;配中封、曲泉治脐痛;配脾俞、三阴交治浮肿。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

(10) 下脘 RN10 Xià wǎn[定位]在上腹部,前正中线上,当脐中上2寸。

[解剖]在腹白线上,深部为横结肠;有腹壁上、下动、静脉交界处的分支;布有第八肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]脘痛,腹胀,呕吐,呃逆,食谷不化,肠鸣,泄泻,痞块,虚肿。

[配伍]配天枢、气海、关元、足三里(针灸并用)治急性菌痢。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

[附注]足太阴、任脉之会。

(11) 建里 RN11 Jiàn lǐ[定位]在上腹部,前正中线上,当脐中上3寸。

[解剖]在腹白线上,深部为横结肠;有腹壁上、下动、静脉交界处的分支;布有第八肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]胃脘疼痛,腹胀,呕吐,食欲不振,肠中切痛,水肿。

[配伍]配内关治胸中苦闷;配水分治肚腹浮肿。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

(12) 中脘 RN12 Zhōng wǎn[定位]在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。

[解剖]在腹白线上,深部为胃幽门部;有腹壁上动、静脉;布有第七、八肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]胃脘痛,腹胀,呕吐,呃逆,翻胃,吞酸,纳呆,食不化,疳积,膨胀,黄疸,肠鸣,泄利,便秘,便血,胁下坚痛,虚劳吐血,哮喘,头痛,失眠,惊悸,怔忡,脏躁,癫狂,痫证,尸厥,惊风,产后血晕。

[配伍]配百会、足三里、神门治失眠、脏躁;配膻中、天突、丰隆治哮喘;配梁丘、下巨虚治急性胃肠炎;配肝俞、太冲、三阴交、公孙治疗胃十二指肠球部溃疡;配上脘、梁门(电针20分钟)治胆道蛔虫症;配阳池、胞门、子户(针灸并用),治腰痛、痛经、月经不调(子宫不正);配气海、足三里、内关、百会治胃下垂。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

[附注]胃经募穴,八会穴之腑会,手太阳、少阳、足阳明、任脉之会。

(13) 上脘 RN13 Shàng wǎn[定位]在上腹部,前正中线上,当脐中上5寸。

[解剖]在腹白线上,深部为肝下缘及胃幽门部;有腹壁上动、静脉分支;布有第七肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]胃脘疼痛,腹胀,呕吐,呃逆,纳呆,食不化,黄疸,泄利,虚劳吐血,咳嗽痰多,癫痫。

[配伍]配丰隆治纳呆;配天枢、中脘治嗳气吞酸、腹胀、肠鸣、泄泻。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

[附注]任脉、足阳明、手太阳之会。

(14) 巨阙 RN14 Jù què[定位]在上腹部,前正中线上,当脐中上6寸。

[解剖]在腹白线上,深部为肝脏;有腹壁上动、静脉分支;布有第七肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]胸痛,心痛,心烦,惊悸,尸厥,癫狂,痫证,健忘,胸满气短,咳逆上气,腹胀暴痛,呕吐,呃逆,噎嗝,吞酸,黄疸,泄利。

[配伍]配内关治心绞痛;配章门、合谷、中脘、内关、足三里治呃逆;配足三里、膻中、内关、三阴交、心平穴、心俞治疗急性心肌梗塞;配内关、人中治癫狂痫证;配神门治失眠健忘。

[刺灸法]直刺0.5~1寸;可灸。

[附注]心经募穴。

(15) 鸠尾 RN15 Jiū wěi[定位]在上腹部,前正中线上,当胸剑结合部下1寸。

[解剖]在腹白线上,腹直肌起始部,深部为肝脏;有腹壁上动、静脉分支;布有第六肋间神经前皮支的内侧支。

[主治]心痛,心悸,心烦,癫痫,惊狂,胸中满痛,咳嗽气喘,呕吐,呃逆,反胃,胃痛。