《红楼梦》中梅花诗的英译对比研究

- 格式:pdf

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:3

《红楼梦》两种译文之比较研究作者:张丽丽来源:《文教资料》2010年第19期摘要: 《红楼梦》是我国古典文学名著之一,在中国文学史上占有举足轻重的地位。

它号称中华民族传统文化的百科全书,它展示着中华文化的博大精深。

对《红楼梦》的翻译也因其在我国文学中的重要地位以及其翻译版本之多而受到译学界的重视。

当今译界公认的两种最佳英文译本分别为我国学者杨宪益及其夫人戴乃迭合译的A Dream of Red Mansions和英国汉学家大卫·霍克斯(David Hawkes)的译本The Story of the Stone。

这两个译本风格迥异,但各有特色。

这是由于两个译本的作者有着不同的语言文化背景,本着不同的翻译目的和翻译方法所造成的。

本文通过对上述两个《红楼梦》的英文译本的实例进行对比,对两译本中的人名称谓、诗词、传统文化等的不同译法加以比较,对译者在翻译中采用的不同的翻译策略及其不同的翻译目的和文化取向进行了分析。

关键词: 《红楼梦》译文比较文化差异翻译策略一、人名翻译在原著中曹雪芹给每个人物取名都可谓是独具匠心的,使其包含丰富的文化蕴涵和意味。

然而不同的语言文化差异,使得译者很难在译语中全面准确地再现源语意义的情形。

再加上两位译者所处文化背景的不同,势必会引起他们在翻译过程中的再认识与再表达的不同。

例1:“老祖宗”、“贾母”杨译:Old Ancestress,Lady Dowager霍译:Grannie,Grandmother Jia文中称贾母为“老祖宗”,是为了显示贾母在贾府中的最高地位,奉承这位家族地位最尊者。

杨译抓住了这一特征,突出了中国文化里“祖宗”受尊敬、有权威的至高地位,译得很贴切。

霍译仅仅译出了表层意思,不够忠实,因为这里的贾母并非一般意义上家庭中的老奶奶。

例2:“凤辣子”杨译:Fiery Phoenix霍译:Peppercorn Feng文中用“辣子”形容王熙凤,意在起到一语双关的效果,既表现出她外表火热、泼辣,又暗示她内心阴险、狠毒。

简述《红楼梦》两英文译本的比较清代著名小说家曹雪芹,名霑,字梦阮,号雪芹。

他生活在我国已有资本主义萌芽的封建末期,早年经历了一段封建大官僚地主家庭的繁华生活,后期因家道衰落有机会接触到下层人民,因而对当时社会阶级斗争和思想斗争有较具体的感受。

他主创作的中国著名古典小说之一《红楼梦》中通过描写一个官僚大家庭的盛衰历史,塑造了许多典型人物形象,深刻批判,剖析了当时社会的黑暗腐败,并热情的歌颂了具有异端思想的男女青年。

《红楼梦》的两个英译本,英国出版的美籍牛津大学中文教授霍克斯译本和1978年出版的中国翻译家杨宪益、戴乃迭夫妇译本。

本文将对《红楼梦》第三回:‘贾雨村夤缘复旧职林黛玉抛父进京都’部分的两个英译本进行分析比较。

1 称谓语的翻译称谓语和人们的日常生活紧密相连,称谓语的使用是多变的,动态的。

《红楼梦》中称谓语的礼貌性,动态性和意图性,揭示小说中复杂的人物关系,体现了语用理论对文学作品的强大诠释力。

称谓的使用在话语层面上是否礼貌由语用距离决定。

语用距离指交际双方在一定的交际环境中所感知和推定的彼此间的关系亲密度,具有可变性。

以下谈谈本回中“老太太”的使用及其翻译情况:例1:竟忘了老祖宗,该打,该打。

(王熙凤道)霍译:I quite forgot about you, Granny dear.杨译:I forgot our Old Ancestress.例1中王熙凤的言辞用杨译本中的Old Ancestress 更加强调了贾母在家族中有权威、受尊崇的重要地位,体现了“老祖宗”所具有的深层含义,比霍克斯的译文“Granny dear”更胜一筹。

称谓语的翻译实际上就是文化的转移。

在文化的转移过程中,由于社会、文化、历史背景、地域、习惯诸多差别的客观存在,译者会遇到种种棘手的问题。

翻译只有从社会文化的视点出发,考虑到语用含义既“语境”(包括上下文语境,具体的交际情境以及社会文化背景等方面)和“言外之意”,译本才可能有成功。

理解与表达《红楼梦》两个英译本的对比研究[摘要]作为源语语言和译语语言文化的媒介,译者在翻译中的作用是至关重要的。

不同的译者会有不同的译作。

特别是在文学翻译中,不同的作者译出不同的译文,更是司空见惯。

文章立足于《红楼梦》的杨宪益、戴乃迭的译本和霍克斯的译本的比较,从理解和表达两个方面做一个初步的比较研究,展示二者之异同。

[关键词]红楼梦大卫·霍克斯杨宪益戴乃迭文学翻译一、引言作为中国著名古典小说之一,《红楼梦》对中国文学史影响非同凡响。

它突出的文学成就以及艺术魅力吸引了许多翻译家把它翻译成各种语言。

自19世纪以来,已经有多种英译本陆续问世,这些译本为跨文化交流作出了重要的贡献。

《红楼梦》的两个英译本,一个是英国出版的David Hawkes译本The Story of the Stone,另一个是1978年在出版的杨宪益、戴乃迭(Yang Hsien-yi and Gladys Yang)译本A Dream of Red Mansions。

两个英译本都有自己的鲜明特征,译者都显露了自己深厚的文学造诣。

同时,他们在文学翻译都有各自的得失。

二、两个英译本的比较作为源语语言\文学和译语语言\文学的中间人,译者在完成翻译任务中扮演了关键的角色。

在对源语读者语言、风格、文化信息正确理解的基础上,译者会考虑如何把他们所理解的东西表达出来。

他们应该跟源语作者的想法一样:比如,如何选择正确的方法把正确的意思翻译出来,如何把场景描述生动,如何让人物形象更有魅力,如何体现写作风格,以及如何传达原文化等等。

这本身就是一个重现和再创造的过程。

但不同的人有不同的思维、表达方式,就算是相同的文章,不同的译者的译文也不尽相同。

为了说明这点,笔者将从《红楼梦》的两个英译本中引用一些例子,并从以下方面进行进一步的探讨。

(一)理解理解原文是整个翻译过程的第一步。

这是关键的一步。

理解是译文的地基,否则译文就是空中楼阁。

大部分的翻译错误都起因于译者的理解错误。

葬花吟英文赏析《葬花吟》是清代文学家曹雪芹的小说《红楼梦》中女主人公林黛玉吟诵的一首诗。

这首诗通过描绘花儿的凋谢,表达了林黛玉对自身命运的无奈和感叹。

以下是对这首诗的英文赏析:"The Dirge of Flowers" is a poem recited by the female protagonist Lin Daiyu in the novel "Dream of the Red Mansions" written by the Qing Dynasty writer Cao Xueqin. This poem depicts the withering of flowers and expresses Lin Daiyu's helplessness and sigh over her own fate.The poem opens with a description of the soft strings of a spring pavilion and the light touch of cotton-wool on embroidered curtains. This image immediately sets the scene for a poignant tale of a girl's deep feelings of springtime regret."The daughter of the boudoir grieves over the passing of spring, her melancholy heart unable to find release." The first lines are profoundly poignant, as they capture the essence of a girl's heartache over the fleeting beauty of spring. Her solitude andsadness are further emphasized as she "holds the flower hoe in her hand, stepping out of the embroidered curtain, braving the fallen flowers to come and go."The imagery in this section is particularly haunting, as it paints a picture of a girl standing alone, tears streaming down her face as she tenderly tends to the flowers that have begun to wilt. The blood-like stains on the empty branches are a powerful symbol of her emotional anguish.The poem's tone becomes increasingly desolate as it progresses. "The cuckoo was silent at dusk, and she returned with the hoe, closing the heavy door." The cold light of the oil lamp reflects off the white walls, and the icy rain beats against the unheated bedding. The stark loneliness and desolation that surrounds her is a stark contrast to the vibrant life that she once knew.The question "Why do I grieve so deeply?" expresses her tormented thoughts, her emotional upheaval stemming from both her love for spring and her loathing for its inevitable departure. Her deep longing for a time when happiness was hers, and her despair at its loss, arepoignantly expressed through the symbolism of flowers. "The flower and bird spirits cannot be retained, as the birds remain silent and the flowers shrink in shame." She prays that she might be given wings to follow the flowers as they scatter in the wind, far away from this world.However, she knows that even in the boundless sky, there is no resting place for flowers that have lost their way. It is not better to be collected in a brocade purse and hidden from sight, for that would still be a fate worse than death. Her final realization is one of profound sadness; that in a world where flowers cannot find their way, neither can she.The poem's final lines are perhaps its most powerful. "If I had my way, I would rise and float with the flowers, far away from this world." This line sums up her unwavering spirit, her refusal to submit to a fate that does not allow her to be who she truly is. She is not resigned to a life where her spirit is suffocated and her dreams are shattered. Her refusal to accept this fate is a testament to her unwavering will and determination."Dirge of Flowers" is more than just a poem about flowers; it is a profound exploration of human emotion and longing. It is a heartfelt cry from one who has seen what happiness once was and now faces a future that seems bleak and devoid of hope. It is a refusal to accept a world that does not value the individual, a world that does not see the beauty and worth in each unique soul. It is a testament to the resilience of the human spirit in the face of seemingly insurmountable obstacles.。

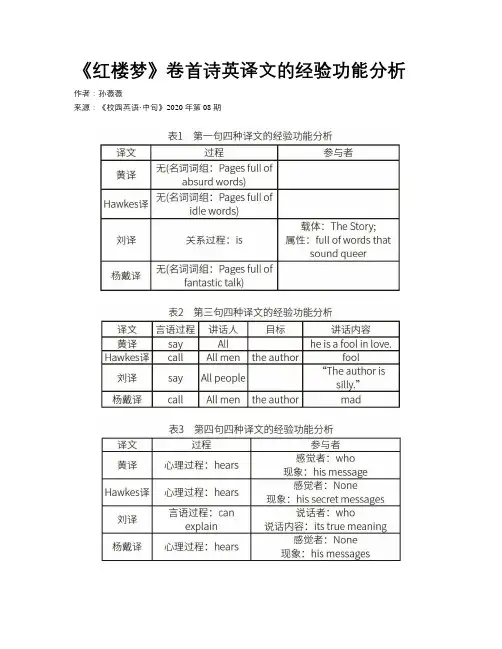

《红楼梦》卷首诗英译文的经验功能分析作者:孙薇薇来源:《校园英语·中旬》2020年第08期【摘要】本文基于韩礼德系统功能语法的纯理功能思想,对《红楼梦》卷首诗的四个英译本进行经验功能分析和比较研究,对比原诗与各个译文的经验功能对等程度,并提出经验功能视角下的翻译策略,一方面可以检验系统功能语法在语篇分析和翻译评估方面的可操作性和可应用性,另一方面也会对中国古诗英译研究和实践有所启示。

【关键词】经验功能;《红楼梦》卷首诗;古诗英译【作者简介】孙薇薇(1996-),女,汉族,河南开封人,北京师范大学外国语言文学学院,研究生,研究方向:外国语言学及应用语言学。

国内对于古诗英译的研究内容多集中于诗的可译性、音韵的传递和诗的审美、意象、意境、神韵诗学框架之下,如许渊冲的“三美”原则(和辜正坤的“五标准”。

但是,近十几年来,随着语言学的不断发展和完善,一种量化的、系统的、较为客观的功能语言学路径也逐渐被应用到翻译研究中,且不断地凸显出适用性和应用性。

自2002年起,以中山大学黄国文教授为代表的一批专家、学者,致力于用韩礼德的系统功能语言学分析框架来描述诗歌翻译,从经验功能、人际功能、引述现象、时态等语言学角度描述古诗英译过程,检验语篇分析在翻译研究中的可操作性,并取得了建设性成就。

本文基于韓礼德系统功能语法的纯理功能思想,对《红楼梦》卷首诗的四个英译本进行深入的经验功能分析和比较研究,对比原诗与各个译文的经验功能对等程度及其相应的翻译效果,以审视和评估古诗英译的质量问题。

对于《红楼梦》卷首诗此类诗歌,教谕与认知过程远大于其审美和娱乐功能,笔者针对此类诗歌提出了经验功能视角下的翻译策略,以期能为古诗英译质量评估提供新视角。

一、经验纯理功能简介纯理功能是韩礼德系统功能语法的重要组成部分。

韩礼德把语言功能概括为三大纯理功能(Metafunction),即概念(Ideational)功能、人际(Interpersonal)功能和语篇(Texual)功能,其中概念功能又可分为经验(Experiential)功能和逻辑(Logical)功能。

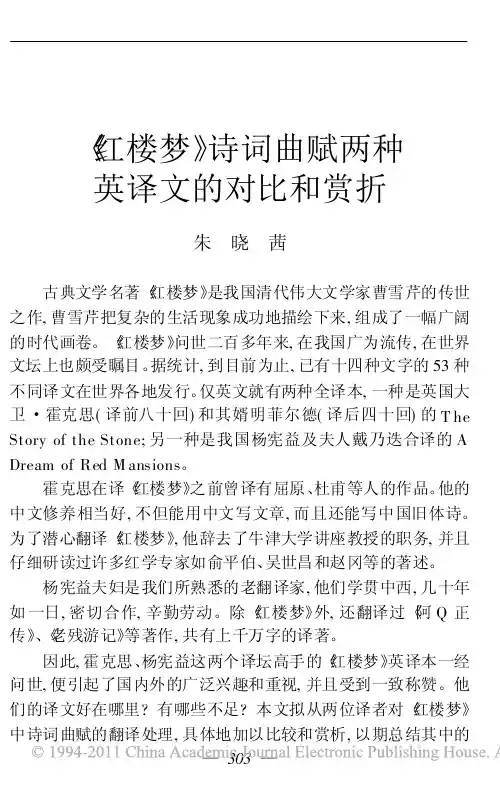

《红楼梦》诗词曲赋两种英译文的对比和赏折朱 晓 茜 古典文学名著《红楼梦》是我国清代伟大文学家曹雪芹的传世之作,曹雪芹把复杂的生活现象成功地描绘下来,组成了一幅广阔的时代画卷。

《红楼梦》问世二百多年来,在我国广为流传,在世界文坛上也颇受瞩目。

据统计,到目前为止,已有十四种文字的53种不同译文在世界各地发行。

仅英文就有两种全译本,一种是英国大卫・霍克思(译前八十回)和其婿明菲尔德(译后四十回)的T he Story of the Stone;另一种是我国杨宪益及夫人戴乃迭合译的A Dream of Red M ansions。

霍克思在译《红楼梦》之前曾译有屈原、杜甫等人的作品。

他的中文修养相当好,不但能用中文写文章,而且还能写中国旧体诗。

为了潜心翻译《红楼梦》,他辞去了牛津大学讲座教授的职务,并且仔细研读过许多红学专家如俞平伯、吴世昌和赵冈等的著述。

杨宪益夫妇是我们所熟悉的老翻译家,他们学贯中西,几十年如一日,密切合作,辛勤劳动。

除《红楼梦》外,还翻译过《阿Q正传》、《老残游记》等著作,共有上千万字的译著。

因此,霍克思、杨宪益这两个译坛高手的《红楼梦》英译本一经问世,便引起了国内外的广泛兴趣和重视,并且受到一致称赞。

他们的译文好在哪里?有哪些不足?本文拟从两位译者对《红楼梦》中诗词曲赋的翻译处理,具体地加以比较和赏析,以期总结其中的红楼梦学刊・一九九七年第三辑经验与教训,供翻译工作者参考。

《红楼梦》中的诗词曲赋是小说故事情节和人物描写的有机组成部分。

其他小说也有把诗词组织在故事情节中的,比如小说中某人物所写的与某事件有关的诗等等,但在多数情况下,则是可有可无的闲文。

这些无关紧要的附加文字,删去后并不影响内容的表达,有时倒反而使小说文字更加紧凑、干净。

有些夹入小说的诗词曲赋,虽然在形容人物、景象、事件和渲染环境气氛上也有一定的作用,但总不如正文重要,有些读者不耐烦看,碰到就跳过去,似乎也没有多大影响。

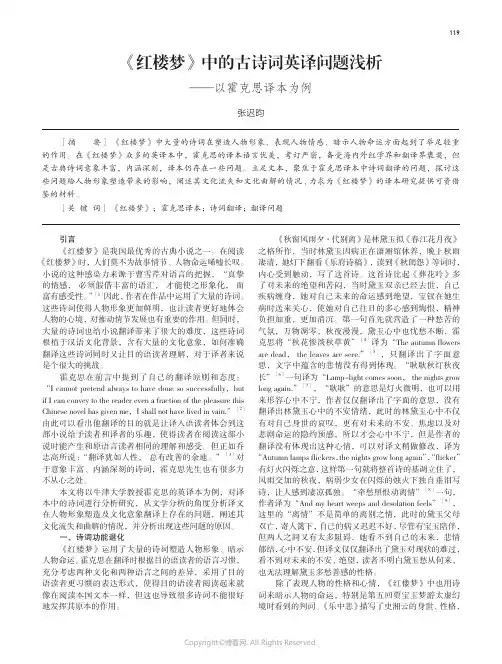

119[摘 要] 《红楼梦》中大量的诗词在塑造人物形象、表现人物情感、暗示人物命运方面起到了举足轻重的作用。

在《红楼梦》众多的英译本中,霍克思的译本语言优美,考订严密,备受海内外红学界和翻译界褒奖,但是古典诗词意象丰富,内涵深刻,译本仍存在一些问题。

立足文本,聚焦于霍克思译本中诗词翻译的问题,探讨这些问题给人物形象塑造带来的影响,阐述其文化流失和文化曲解的情况,力求为《红楼梦》的译本研究提供可资借鉴的材料。

[关 键 词] 《红楼梦》;霍克思译本;诗词翻译;翻译问题《红楼梦》中的古诗词英译问题浅析——以霍克思译本为例张迟昀引言《红楼梦》是我国最优秀的古典小说之一。

在阅读《红楼梦》时,人们莫不为故事情节、人物命运唏嘘长叹。

小说的这种感染力来源于曹雪芹对语言的把握,“真挚的情感, 必须假借丰富的语汇, 才能使之形象化, 而富有感受性。

”[1]因此,作者在作品中运用了大量的诗词。

这些诗词使得人物形象更加鲜明,也让读者更好地体会人物的心境,对推动情节发展也有重要的作用。

但同时,大量的诗词也给小说翻译带来了很大的难度,这些诗词根植于汉语文化背景,含有大量的文化意象,如何准确翻译这些诗词同时又让目的语读者理解,对于译者来说是个很大的挑战。

霍克思在前言中提到了自己的翻译原则和态度:“I cannot pretend always to have done so successfully,but if I can convey to the reader even a fraction of the pleasure this Chinese novel has given me,I shall not have lived in vain.”[2]由此可以看出他翻译的目的就是让译入语读者体会到这部小说给予读者和译者的乐趣,使得读者在阅读这部小说时能产生和原语言读者相同的理解和感受。

但正如乔志高所说:“翻译犹如人性, 总有改善的余地。

2202018年31期总第419期翻译研究ENGLISH ON CAMPUS概念隐喻视角下《红楼梦》诗词英译赏析文/姚小辉【摘要】George Lakoff 和Mark Johnson 在1980年合著的Metaphors We Live By 一书中首次提出了概念隐喻理论,标志着隐喻研究从修辞学转向认知学。

这种转向不仅大大推动了隐喻研究的发展,也促进了隐喻的翻译研究。

本文从语言学概念隐喻的视角,对《红楼梦》诗词英译本进行分析和对比。

研究发现,由于译者处于不同的社会环境,对于概念隐喻的理解不尽相同,体现了汉英认知隐喻的普遍性和差异性。

【关键词】概念隐喻;《红楼梦》;杨宪益译本;霍克斯译本【Abstract】In 1980 George Lakoff and Mark Johnson put forward the Conceptual Metaphor Theory for thefirst time in their book Metaphors We Live By. Its publication symbolizes the shift of metaphor from rhetoric tocognitive research. This shift has not only promoted the development of metaphor research, but also contributed to translation studies of metaphor. Based on Conceptual Metaphor Theory, this paper attempts to analyze and compare translation of poems in Dream of Red Mansions. This paper finds that some conceptual metaphors exist in both Chinese and English and some others exist only in Chinese due to different social and cultural backgrounds. In doing so, this paper proves the universality and dissimilarity of Chinese metaphors and Englishmetaphors.【Key words】conceptual metaphor; Dream of Red Mansions; Yang’s version; Hawkes’ version 【作者简介】姚小辉,安徽省外经建设(集团)有限公司。

诗歌翻译鉴赏—读《红楼梦》2个英译本对比王颖慧西安翻译学院,陕西西安710105[摘要]诗歌是中国传统文化中重要的一部分,在曹雪芹先生的代表作品《红楼梦》中,诗歌也有所体现。

由于《红楼梦》在文学史上的重要地位,很多人都对其进行了英译,在这些英译本中,杨宪益夫妇以及大卫·霍克斯的译本较为突出。

本文就这两个译本从信息功能,美学功能,文化传递功能等方面进行对比分析,以期通过对译本的研究进一步促进中国文化走向世界。

[关键词]《红楼梦》;诗歌翻译;信息功能;美学功能;文化传递功能DOI:10.16412/ki.1001-8476.2016.21.027在我国的小说中,《红楼梦》是非常重要的典范,其中对诗传递上的特色。

例如《红楼梦》中对惜春的判词这样写道:“堪53语文建设2016.7y ūw én ji àn sh è关注教学语言文学文化纵横学术·二、两译本中的美学功能对比诗歌常常给人以美的感受,这种美既包括诗歌表达上的含蓄美和音韵美,也包括诗歌所体现的形式美和意象美。

中国的诗歌善于去营造一种含蓄、朦胧的意境,从而在读者的心中形成独特的感受,在诗歌的翻译中,怎样将诗歌中的意象恰当地翻译出来,是非常具有挑战的,这需要译者对词语音调、押韵、诗词技巧以及格律等都进行恰当的处理,从而使原著中诗歌的音韵美和形式美得以体现,给读者以非常突出的审美感受。

在《红楼梦》中,两位译者在进行翻译时,在这一点上也都有着各自的翻译特色。

例如,在对晴雯判词的翻译上,其中,“霁月难逢,彩云易散”这样一句诗词内涵就非常丰富,这里的“霁月”指出了“晴”这样一个特征,而“晴”既是她名字的组成部分,同时也是对其高洁人品的暗示;而“彩云”则仙”这个词进行翻译时,应使得原著中的道教文化得到保留,也方便读者去了解中国的宗教文化。

杨宪益将其翻译成“im -mortals ”,是一种直译,而大卫·霍克斯则从基督教文化的角度考虑,为了方便英美读者的理解,将其翻译成“salvation ”,这显然是不恰当的,译文没有传递出中国的道教文化,《红楼梦》中所蕴含的宗教文化也没有得到体现,不利于读者加深对中国宗教文化的理解。

目的论视角下《红楼梦》诗歌中的花卉文化翻译研究作者:杨晓茹来源:《青年文学家》2012年第17期摘要:本文以目的论为指导,通过分析研究中西花卉文化内涵的异同,对比杨宪益和霍克斯两位译者对《红楼梦》诗歌中花卉文化的翻译,指出文学翻译应该正确理解目的论的三原则,尤其是忠诚原则,从而为翻译目的服务。

关键词:目的论;诗歌;花卉文化;翻译作者简介:杨晓茹,女,西安文理学院外语系讲师,研究方向:翻译理论与实践。

[中图分类号]:H059 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2012)-17-0-02一、理论基础目的论(Skopostheorie)是由德国翻译理论家赖斯(Katharina Reiss)和她的学生弗米尔(Hans. J. Vermeer)于20 世纪 80 年代创立的翻译理论。

目的论认为翻译是有明确目的性的跨文化的人类交际活动。

目的论以目的为总原则,把翻译放在行为理论和跨文化交际的框架中进行研究。

弗米尔明确指出:决定翻译目的的最重要因素是受众即译文读者,他们有自己的文化背景知识、对译文的期待和交际需求,翻译是“在目的语语境中为某个预期目的及目标受众而生产语篇的行为”。

这就使得目的论区别于传统上翻译以原文为起点以译文为终点,追求等值的翻译模式。

目的论强调翻译应遵循以下三个原则:目的原则、连贯原则和忠诚原则。

目的原则是目的论的总原则。

目的论认为译者在翻译的过程中,首先要确定译文的目标受众,要了解他们的认知心理特征、文化心理、语言习惯、审美情趣等,掌握他们对译文的期待心理和交际需求。

只有先明确译文目的,译者才能够确定合适的翻译策略和方法。

连贯原则是指译文必须符合篇内连贯的要求,任何一篇文章中的词语或者句子的意义都不是孤立的,而是与整个语篇的意义密切相关的,因此,译者应当熟悉源语和译语两种语言在语篇形式衔接上及其意义连贯上的特点。

忠诚原则是指译文与原文之间应符合篇际连贯的要求,是针对译文语篇与原文语篇间的关系而言的,即译文应忠诚于原文的原则。

《红楼梦》中英文译本诗词赏析《红楼梦》中英文译本诗词赏析《红楼梦》中的诗词曲赋共约170首。

不同译本采用了不同的体裁翻译,一些英译本采用自由体进行翻译。

而影响较大的霍克斯译本和杨宪益夫妇译本却都采用了格律体。

两位译者都娴熟地驾驭格律形式,且对中国传统文化拥有颇深造诣。

本文将列举几个译例,希望同大家一起欣赏和学习。

例1、冯紫英唱曲你是个可人;你是个多情;你是个刁钻古怪鬼精灵;——你是个神仙也不灵。

我说的话儿你全不信,只叫你去背地里细打听,才知道我疼你不疼你!杨译:You can bill and you can coo,Be an imp of mischief too,But a fairy? No, not you,As my word you doubt.Ask around and you’ll find outI love you. yes, I do!霍译:You’re so exciting,And so inviting;You’re my Mary Contrary;You’re a crazy, mad thing.You’re my goddess, but oh! You’re deaf to my praying:Why won’t you listen to what I am saying?If you don’t believe me, make a small investigation:You will soon find out the true depth of my admiration.解析:1)对于这段唱曲,两位译者的译文不论是风格还是遣词造句上差别较大。

原文小调活泼俏皮,霍译不免有些沉闷臃肿。

此外,investigation、admiration这类大字眼用在民间小调上似乎并不适合。

反观杨译,弃“形”求“神”,整个译文节奏轻快,押韵得当,朗朗上口。

2)值得注意的是,对于“刁钻古怪鬼精灵”的处理,霍译其中的“刁钻古怪鬼精灵”被霍克斯译成了“Mary Contrary”,“Mary Contrary”来自英国的一首儿歌,所谓contrary, 指她颇难相处,难按常规捉摸,在这一点上,接近原文的“刁钻古怪鬼精灵”。

异化或归化——《红楼梦》两个英译本的翻译策略探讨《红楼梦》是一部反映中国封建社会生活的”百科全书”,具有丰富的文化内涵。

作者通过对红楼梦两个英译本的比较研究,探讨在翻译过程中不同的译者是如何灵活地采取不同的翻译策略来最大限度地传递原文的文化信息及其对读者所产生的效果和在目的语文化中所起的不同作用。

标签:《红楼梦》;异化;归化Ⅰ.引言翻译是源语(source language)与目的语(target language)之间的信息转换与交流活动,既是语言转换的过程,也是文化的移植和传播过程。

翻译中如何处理源语承载的文化现象尤其是源语民族特有的文化现象一直是我国译界关注并争论不休的问题。

1995年美国著名翻译家韦努蒂在《译者的隐身》一书中提出了,在文学翻译中译者可采用两种不同的翻译策略——”归化”( domestication ) 和”异化”( foreignization)。

按照其说法,异化法强调译文应如实传递原作的信息内容,而归化法强调译文与原作对等的表现力。

可见,异化具有源语文化取向,而归化则具有译语文化取向。

《红楼梦》是一部反映中国封建社会生活的”百科全书”。

它已经被译成20多种语言,仅英文译本已达十数种,其中有两本较为完整而又影响较大的英译本: 一是杨宪益﹑戴乃迭(Gladys Yang) 夫妇翻译的 A Dream of Red Mansions,二是大卫·霍克斯(David Hawkes) 的译本The Story of the Stone。

翻译界普遍认为杨译本偏重于异化翻译,而霍译则偏向于归化翻译。

本文将以这两个英译本为范本,通过对第28回部分译例中相关文化信息翻译的分析,来探讨在翻译过程中不同的译者是如何灵活地采取不同的翻译策略来最大限度地传达原文的形和神,并简要说明归化和异化两种翻译策略对读者所产生的效果及在目的语文化中所起的不同作用。

Ⅱ. 对比分析两译本中文化信息翻译的不同策略及效果本文将以《红楼梦》第28回《蒋玉菡情赠茜香罗,薛宝钗羞笼红麝串》为范本,从人名的翻译及宗教文化信息的翻译两方面对比分析杨氏夫妇和霍克斯在翻译过程中分别采取了什么样的翻译策略及其对读者产生的效果。