前无畏舰时代的意大利军舰

- 格式:pdf

- 大小:935.65 KB

- 文档页数:10

世界近代史(下)第五学习主题第一次世界大战第1课两大军事对抗集团的形成19世纪末20世纪初,资本主义发展到帝国主义阶段,帝国主义国家间的争霸斗争愈演愈烈。

它们根据各自的利益结盟,最终形成了三国同盟和三国协约两大对峙的军事集团。

随着这两大集团的形成,国际局势更加动荡不安。

争霸各国剑拔弩张,欧洲大陆密布着战争的乌云。

主要资本主义国家实力的变化*19世纪末,各主要资本主义国家政治经济发展的不平衡,使各国的实力发生了重大变化。

19世纪70年代以前,在世界工业产量方面,英国一直遥遥领先,法国次之,德国和美国分别居于第三位和第四位。

70年代后的40年间,发生巨变。

19世纪末20世纪初,美国工业产量跃居世界第一位,德国居第二位,而号称“世界工场”的英国却退居第三位,法国则居第四位。

19世纪末20世纪初的世界已被列强瓜分完毕,后起的德国对殖民地占领的现状极为不满,极力要求重新瓜分世界。

德国外长皮洛夫宣称:“让别的民族去分割大陆和海洋而我们德国只满足于蓝色天空的时代已经过去了。

我们也要为自己要求日光下的地盘。

”19世纪末,帝国主义国家在激烈的角逐中纷纷寻找伙伴以壮大自己的力量,逐渐结成了两大对立的军事同盟。

三国同盟1879年,因争夺巴尔干半岛等地区,德、俄关系日趋紧张。

为了阻止俄、法结盟,进一步孤立法国,德国加紧拉拢奥匈帝国。

8月,德国宰相俾斯麦与奥匈帝国的外交大臣安德拉西秘密会谈。

10月,双方在维也纳签订了《德奥同盟条约》。

1881年,意大利与法国争夺突尼斯失败,在德国的拉拢下,决定投靠德、奥。

1882年5月,德、奥、意三国在维也纳签订《德奥意三国同盟条约》,最终形成三国同盟。

三国同盟以德国为核心,意大利是其中的动摇者《德奥同盟条约》规定:如果两国其中一国遭到俄国的进攻,另一国应以“全部军事力量”予以援助;如果其中一国遭到除俄国以外的另一国家进攻,双方应互守善意的中立;如果进攻的国家得到俄国的支持,缔约国则应共同作战,直到双方议和为止。

中法战争中的法国远东舰队舰艇一览1884年8月29日,法国将“中国日本”与“东京”分舰队合并,组成法国远东舰队(孤拔舰队),司令孤拔中将、副司令利士比少将。

舰队共有5艘铁甲舰、15艘巡洋舰以及其他舰船20艘共35艘。

先介绍5艘铁甲舰(装甲舰):巴雅号(Bayard)、阿塔朗特号(Atalanta)、胜利号(Victerieuse)、拉加利桑尼亚号(LaGalissonniere)、凯旋号(Triomphante)。

法国远东舰队司令孤拔1、巴雅号铁甲舰(Bayard)巴雅级共四艘,两艘是木壳铁甲、两艘是铁壳铁甲。

该舰是巴雅级木壳铁甲舰的首舰,另一艘为蒂雷纳号(TURENNE)。

木壳铁甲巴雅级是前后两个烟囱,铁壳铁甲巴雅级是一个烟囱。

巴雅号1876年10月在布列斯特开工建造,1880年5月下水,1882年服役。

该舰排水量5915吨(TURENNE为6260吨),舰长81米,宽17.45米,吃水7.62-7.67米。

该舰配备8座锅炉,双轴推进,输出马力4400匹,航速14-14.5节,载煤量400-450吨。

该舰舰身为铁肋木壳,木壳外敷设熟铁装甲,该舰侧舷装甲152-254mm,甲板装甲203mm。

编制人员451名。

巴雅号铁甲舰,孤拔中将去世后,该舰运送孤拔灵柩回国。

巴雅号铁甲舰较晚期的照片巴雅号铁甲舰侧图巴雅号武备:1870型240毫米19倍径炮单装4座,1858型193毫米炮单装2座,1870型140毫米30倍径炮单装6座,37毫米23倍口径5管机关炮12座,356毫米鱼雷发射管2只。

火炮布置:四门240是T字形(两门前面耳台并排,另外两门在中线上舯部和尾部),上甲板首尾各一门193炮,侧面中央五个炮门有三门140(隔一门一个炮),另有6门37在3个桅盘、6门37毫米火炮在上甲板。

该舰于1883年加入法国东京分舰队,1884年8月隶属于法国远东舰队,参加了中法战争,最后于1899年退役。

巴雅号铁甲舰美术图巴雅号铁甲舰线图,顾伟欣先生绘制2、阿塔朗特号(Atalanta)该舰属于法国阿尔玛(Alma)级铁甲舰,该级舰共7艘,阿尔玛号Alma 、阿米德号Armide、阿塔郞特号Atalanta、圣女贞德号Jeanne d'Arc 、蒙特克莱姆号Montcalm、布兰奇女王号Reine Blanche、忒提丝号Thétis。

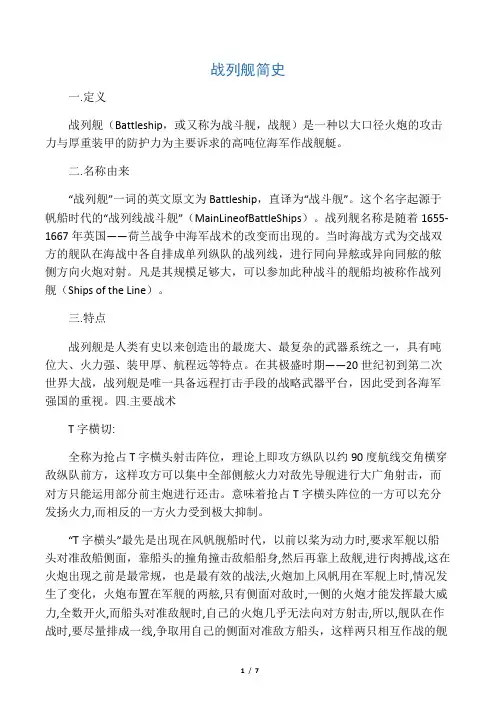

战列舰简史一.定义战列舰(Battleship,或又称为战斗舰,战舰)是一种以大口径火炮的攻击力与厚重装甲的防护力为主要诉求的高吨位海军作战舰艇。

二.名称由来“战列舰”一词的英文原文为Battleship,直译为“战斗舰”。

这个名字起源于帆船时代的“战列线战斗舰”(MainLineofBattleShips)。

战列舰名称是随着1655-1667年英国——荷兰战争中海军战术的改变而出现的。

当时海战方式为交战双方的舰队在海战中各自排成单列纵队的战列线,进行同向异舷或异向同舷的舷侧方向火炮对射。

凡是其规模足够大,可以参加此种战斗的舰船均被称作战列舰(Ships of the Line)。

三.特点战列舰是人类有史以来创造出的最庞大、最复杂的武器系统之一,具有吨位大、火力强、装甲厚、航程远等特点。

在其极盛时期——20世纪初到第二次世界大战,战列舰是唯一具备远程打击手段的战略武器平台,因此受到各海军强国的重视。

四.主要战术T字横切:全称为抢占T字横头射击阵位,理论上即攻方纵队以约90度航线交角横穿敌纵队前方,这样攻方可以集中全部侧舷火力对敌先导舰进行大广角射击,而对方只能运用部分前主炮进行还击。

意味着抢占T字横头阵位的一方可以充分发扬火力,而相反的一方火力受到极大抑制。

“T字横头”最先是出现在风帆舰船时代,以前以桨为动力时,要求军舰以船头对准敌船侧面,靠船头的撞角撞击敌船船身,然后再靠上敌舰,进行肉搏战,这在火炮出现之前是最常规,也是最有效的战法,火炮加上风帆用在军舰上时,情况发生了变化,火炮布置在军舰的两舷,只有侧面对敌时,一侧的火炮才能发挥最大威力,全数开火,而船头对准敌舰时,自己的火炮几乎无法向对方射击,所以,舰队在作战时,要尽量排成一线,争取用自己的侧面对准敌方船头,这样两只相互作战的舰队就形成了“T字横头”.这并不是英国人发明的,而是在基督教联合舰队与阿拉伯舰队在地中海展开决战时,由基督教联合舰队首先采用的.此种战术一直使用到二战后,直到导弹代替了火炮成为主要打击的手段为止.。

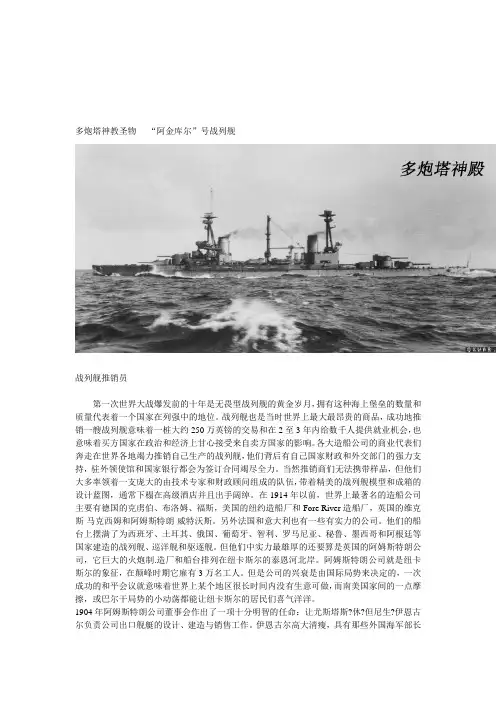

多炮塔神教圣物----“阿金库尔”号战列舰战列舰推销员第一次世界大战爆发前的十年是无畏型战列舰的黄金岁月,拥有这种海上堡垒的数量和质量代表着一个国家在列强中的地位。

战列舰也是当时世界上最大最昂贵的商品,成功地推销一艘战列舰意味着一桩大约250万英镑的交易和在2至3年内给数千人提供就业机会,也意味着买方国家在政治和经济上甘心接受来自卖方国家的影响。

各大造船公司的商业代表们奔走在世界各地竭力推销自己生产的战列舰,他们背后有自己国家财政和外交部门的强力支持,驻外领使馆和国家银行都会为签订合同竭尽全力。

当然推销商们无法携带样品,但他们大多率领着一支庞大的由技术专家和财政顾问组成的队伍,带着精美的战列舰模型和成箱的设计蓝图,通常下榻在高级酒店并且出手阔绰。

在1914年以前,世界上最著名的造船公司主要有德国的克虏伯、布洛姆、福斯,美国的纽约造船厂和Fore River造船厂,英国的维克斯-马克西姆和阿姆斯特朗-威特沃斯。

另外法国和意大利也有一些有实力的公司。

他们的船台上摆满了为西班牙、土耳其、俄国、葡萄牙、智利、罗马尼亚、秘鲁、墨西哥和阿根廷等国家建造的战列舰、巡洋舰和驱逐舰。

但他们中实力最雄厚的还要算是英国的阿姆斯特朗公司,它巨大的火炮制.造厂和船台排列在纽卡斯尔的泰恩河北岸。

阿姆斯特朗公司就是纽卡斯尔的象征,在颠峰时期它雇有3万名工人。

但是公司的兴衰是由国际局势来决定的,一次成功的和平会议就意味着世界上某个地区很长时间内没有生意可做,而南美国家间的一点摩擦,或巴尔干局势的小动荡都能让纽卡斯尔的居民们喜气洋洋。

1904年阿姆斯特朗公司董事会作出了一项十分明智的任命:让尤斯塔斯?休?但尼生?伊恩古尔负责公司出口舰艇的设计、建造与销售工作。

伊恩古尔高大清瘦,具有那些外国海军部长或外交官都喜爱的真诚而有极富权威感的贵族气质。

他的一个叔叔是皇家海军上将,而舅父就是英国著名诗人但尼生。

年轻的伊恩古尔在英国舰艇专家,后来曾担任海军总设计师的威廉?怀特爵士推荐下进入阿姆斯特朗公司,在最初的6年中他整日和铁匠和木匠厮混在一起。

战列舰(Battleship,或又称为战斗舰,战舰)是一种以大口径火炮的攻击力与厚重装甲的防护力为主要诉求的高吨位海军作战舰艇。

由于这种军舰自1860年代开始发展直至第二次世界大战中末期逐渐式微为止,一直是各主要海权国家的主力舰种之一,因此在过去又曾经一度被称为主力舰,但由于近代以来战列舰的战略地位被航空母舰和弹道导弹潜艇所取代再也不是舰队中的主力,因此这样的称呼方式也相对失去了意义。

战列舰是人类有史以来创造出的最庞大、复杂的武器系统之一,在其极盛时期——20世纪初到第二次世界大战,战列舰是唯一具备远程打击手段的战略武器平台,因此受到各海军强国的重视。

战列舰战列舰-简介战列舰战列舰又称主力舰,战斗舰,它是以大口径舰炮为主要武器,具有很强的装甲防护和突击威力,能在远洋作战的大型水面军舰。

战列舰名称是随著1655-1667年英国-荷兰战争中海军战术的改变而出现的。

当时火力最强的战船不进行接舷格斗,而是排成一线纵队的战列,与敌舰队平行行驶,利用本舰队一侧的舷炮对敌集中火力齐射,因而得名"战列舰"。

1638年建成的英舰"海上群王"号便是这种战舰的第一艘,它有3层舷炮甲板,102门火炮。

这时的战列舰都是木制的帆船。

这时的战列舰都是木制的帆船。

1849年,法国建造了世界上第一艘以蒸汽机为主动力装置的战列舰"拿破仑"号。

它装有舷炮100蒸汽战列舰时代。

但它仍挂有作为辅助动力的风帆。

1861年,英国第一艘铁壳装甲战列舰"勇士"号,也挂有辅助的风帆。

战舰上的风帆到达20年后才逐渐消失。

战舰上的风帆到达20年后才逐渐消失。

1862年,法国建造了第一艘装有旋转炮塔的战列舰"阿尔贝王子"号,由於炮塔式舰炮可向任何方向过时了,所以在一段时期里装舰的名称取代了战列舰。

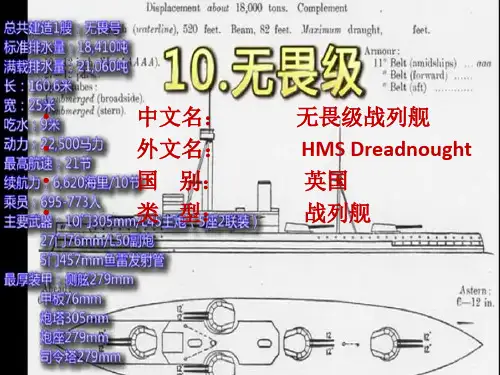

1906年,英国建造的当时世界上最大,火力最强的装甲舰"无畏"号下水了,并恢復了战列舰的名称。

德国海军舰艇发展及作战第一次世界大战后,为了限制德国海军重新崛起。

在1919年6月28日签署的《凡尔塞和》》中,规定德国不准建造和拥有战列舰,只允许装备1万吨级以下巡洋舰6艘,6000吨级以下巡洋舰6艘,900吨级以下驱逐舰12艘,禁止装备作战飞机,潜艇和航母。

且条约还规定了替代舰必须在旧舰下水20年后才能建造,主炮口径不得超过150毫米等苛刻的条件。

这些条款的目的就是为了使德国海军只能是一直地区性的海上力量。

一战后,由于大量军舰被销毁和自沉,使得当时德国海军无一艘可以作战的军舰。

心有不甘的德国人想尽办法突破条约限制,企图重振德国海上雄风。

1920年,英国允许德国建造一艘不超过6000吨的巡洋舰。

于是德国把握机会,于1921年12月8日动工建造“埃姆登”号巡洋舰,1925年10月25日服役。

随着时间的推移,德国的一些旧舰下水时间超过了20年,按照条约规定可以建造替代舰。

为此德国先建造3艘6000吨级的巡洋舰。

1926年4月14日,“柯尼斯堡”级巡洋舰动工建造,首舰“柯尼斯堡”号于1929年4月17日服役;二号艘“卡尔斯鲁厄”号于1926年7月24日动工,1929年11月6 日服役;三号舰“科隆”号于1926年8月7日动工,1930年1月15日服役。

1928年4月4日,德国又开工建造了“莱比锡”号巡洋舰,改建属于“柯尼斯堡”级改型。

于1931年10月8日服役。

1926年,一种防护能力及火力较强的战列巡洋舰方案出台,该舰舰型采用高干舷平甲板,装甲可以抵御英国重巡203毫米主炮的攻击;内部广泛采用隔舱划设计,最大限度的减少战斗损伤。

最后该方案得到通过,被称为“德意志”级战列巡洋舰。

让德国人脸上挂不住的是,该型战列巡洋舰第一次参加战都就碰了一鼻子会。

1936年,“德意志”号参加了西班牙内战,同年9月在为西班牙判军的运输船队护航时被西班牙政府军的“贾米一世”号战列舰的305毫米主炮击中一发炮弹,数名水兵阵亡。

乔治五世级战列舰(一)大洋英豪—英王乔治五世级战列舰—1937年建造的英王乔治五世级(King George V )战列舰是追求经济性的产物。

在皇家海军的历史上,经济性指标超越技术指标的先例并不少见,比如铁甲舰时代的阿伽门农(H MS Agamemnon )和阿贾克斯(HMS Ajax);前无畏时代的巴弗勒尔(HMS Barfleur)和百夫长(HMS Centurian);无畏舰时代的君权(HMS Royal Sovereign )、复仇(HM S Revenge )和皇家橡树(HMS Royal Oak )。

从它们身上,多少可以折射出大英帝国国运的兴衰起伏。

20世纪20年代,由于长期经济萧条带来的财政压力,英国强烈建议列强共同建造低排水量和小口径主炮的经济型战舰。

在获得美国和法国的支持后,英国放弃了15英寸火炮战列舰方案,于1937年1月开始建造装备14英寸主炮的新战舰,这就是英王乔治五世级战列舰。

但在新舰开工后,美、法以曰本退出海军条约为借口,都放弃了原来的承诺,纷纷开始建造装备大口径火炮的新战舰,后来德国和意大利也相继开建15英寸主炮战舰,倒霉的英王乔治五世级一下子沦为同时代战舰中火炮口径最小的一级主力舰。

更糟糕的是由于强调重装甲导致排水量超标,乔治五世级不得不把原计划的12门主炮减为10门,这样英国人所寄望的火力密集度和投射总重量方面的优势也几乎荡然无存。

虽然存在诸多不足,但英王乔治五世级的装甲防御坚实厚重,可以抵御列强普遍装备的15英寸炮弹打击,舰体宽阔平稳,堪称优秀的火力平台,动力系统皮实可靠,因此仍不失为一级中规中矩的战舰。

英王乔治五世级战列舰一共建造了5艘,分别是:英王乔治五世号(HMS King George V)、威尔士亲王号(HMS Prince ofWales)、约克公爵号(HMS Duke of York)、安森号(HMS Ans on)、豪号(HMS Howe)。

英王乔治五世号(HMS King George V):舰名由来:英王乔治五世全名乔治·弗雷德里克·恩斯特·阿尔伯特,1910年——1936年在位,是英王爱德华七世的儿子。

作者: 邹宇

作者机构: 《国际展望》特约撰述

出版物刊名: 国际展望

页码: 58-64页

主题词: 潜艇;设计方案;马可尼级;排水量;柴油机;续航力;武器装备

摘要:提起二战潜艇战,儿乎所有人脑海里闪现的都是邓尼茨、狼群、U艇诸如此类的词

汇,但很少有人知道在事关盟国生死的大西洋破交与反潜战中,最多时有多达35艘意大利潜艇

以法国波尔多地区的贝塔松(BETASOM)为基地,活跃在大西洋的水下,给盟国的海上运输带来

了巨大的麻烦。从1940年秋到1943年夏,意大利海军潜艇

圣安德烈旗下的鱼龙——俄国战列舰篇从蒸汽机铁甲舰开始:1.彼得大帝号:毛子装甲舰的开山之作,1869年在卡列尔尼岛工厂开工建造,由A·A·波波夫中将主持设计,是俄国历史上第一艘万吨级远洋炮塔舰,该舰于1876年完工后加入波罗的海舰队。

其设计布局类似英国“蹂躏”号(1873年完工),两座305毫米双联装炮塔装在桌台状的中央船楼前后中线上。

铁制船体水线装甲带厚559毫米的木材,两面象厚178毫米的锻造装甲板。

动力为机车型的燃煤锅炉,蒸汽机功率8250马力,两轴推进,航速14节。

由于干舷太低,仅2.4米,所以抗浪性很差。

彼得大帝号是俄国第一艘没有风帆装备的大型装甲舰,完工时号称世界最强大的军舰,由于没有继续建造同类战舰,在此后15年中它也是俄国波罗的海舰队最强大的军舰。

它在1907年改为炮术训练舰,1917年革命后易名“共和国”号,于1922年拆毁。

毛子的Combrig倒是出有这条船的树脂模型,编号70001,也是Combrig模型的开山之作。

2.叶卡捷琳娜二世级:这是黑海舰队的船,共4条,叶卡捷琳娜二世、切斯马、锡诺普和常胜者格奥尔基。

这四条船在1889-1894年间完工。

前3舰具有铁钢混合的低干舷船体,3座305mm双联露炮塔分装在前桅的两舷和后甲板中心线上,呈品字形。

炮塔是可升降式,在射击以外的时间可降到上甲板线以下以降低重心,增加稳性。

7门152mm单装炮装在中部舷侧,每侧3门,另一门从舰尾伸出。

在舰体中部为保护主炮和锅炉舱,装有406mm厚的舷侧装甲。

它们正常排水量10250吨,主机为两台三胀式蒸汽机,总功率9100马力,航速16节,续航力2350海里/10节。

在完工时,它们被称为是“仅次于英国罗德尼级的强力战舰”。

第4舰“常胜者格奥尔基”号晚4年完工,它采用全钢船体和炮塔式主炮,更为先进。

“叶卡捷琳娜二世”号1907年作为靶船沉没,切斯马凹1907年拆毁。

剩下的两舰参加了一站,锡诺普号于1923-24年间拆毁,常胜者格奥尔基在国内革命中被白军开往法属比塞大,于1934年拆毁。

陨落的战巡之王-胡德级战列巡洋舰数据:排水量:标准42670吨,满载45200吨;现代化改装后满载49140吨。

主尺度:全长262.3米/水线长259.2米/全宽31.7米/最大吃水10.2米动力:4台布朗-柯蒂斯式蒸汽锅炉,24座亚罗式燃油锅炉,功率144400马力,航速31节(设计时)/29节(1941年时);在重油4000吨,巡航力4000海里/19节装甲:侧舷水线装甲带(最大)305毫米,上部装甲带127毫米,隔舱102-127毫米;主甲板38-76毫米,上甲板76-19毫米;炮塔(正面)381毫米,炮座305毫米;指挥塔228-254毫米。

装甲总重量13550吨。

武器:8门Mk。

1型双联装15英寸/42倍口径主炮,12门Mk.1型140毫米/50倍口径副炮(1940年拆除),4门Mk.5型102毫米L/45高炮,6句533毫米鱼雷发射管,4门3磅炮;(现代化改装后)8门Mk。

1型双联装15英寸/42倍口径主炮,14门Mk.16型102毫米L/45高平,24门Mk.8型40毫米砰砰炮(3座8联装),20挺机枪,5座二十管17.8毫米防空火箭炮,4具533毫米鱼雷发射管,4架水上飞机/一部弹射器。

舰员:1,341-1,421人主要历史:1915年,英国海军部获悉德国即将开工建造四艘安装350毫米主炮的马肯森级战列巡洋舰,此举将把英国之前建造的战巡全部甩在后面。

为预之对抗,,皇家海军除紧急将R级战列舰的6,7号舰改为战巡方案建造外,还决定制定战时应急计划,在1916年开工4艘全新的海军上将级战列巡洋舰。

海军上将级由当时的造舰局长丁尼森戴英科特爵士担当设计,标准排水量达到36000吨。

为取得火力优势,主炮采用了与伊丽莎白女王级相同的4座双联装15英寸炮塔,副炮全部位于露天甲板之上,以减少高速航行和恶劣海况下海浪的影响。

为取得30节以上航速,这种新舰继承了以往英国战巡船身细长,防护单薄的特点,主装甲带厚度仅8英寸,水平防护仅3英寸,最后航速达到了32节。

西班牙内战时期的海军(1936-1939)从硬盘里翻出来的,搜集时没有记录作者等信息,如有版权问题,请声明!谢谢原作者!★概述自从德.里维埃拉将军(PrimodeRivera)的独裁统治垮台以后(1930年1月),西班牙共和派建立了新的西班牙共和国(1931年4月14日)。

但是,由于这个共和政权本身的政策过于左倾,引起了西班牙保守势力的强烈不满。

保守派希望在西班牙恢复被推翻的波旁王朝王权,但是遭到了工人阶级的强烈反对。

国内的政治形势日益恶化。

军人和平民的骚乱不断,街头暴力和不同政治团体派别间的争斗愈演愈烈。

保守派中有保皇党和世俗贵族、宗教贵族、上层资产阶级和军官集团等众多势力,工人运动本身又分裂为社会主义、共产主义和无政府主义等许多派别。

不过从总体上看,西班牙社会还是分裂成共和派与保守派这完全对立的两大派别。

双方互不让步。

到了1936年中期,双方的武装冲突不可避免。

1936年7月17-18日,西班牙军人发动反政府叛乱,试图使保守派掌权。

佛朗哥率领的一群军人团结了大部分陆军高级军官,并且通过他们控制了大部分军队,试图突然给予反对派致命的一击。

西班牙内战从此爆发。

1936年的西班牙海军,除了少数老旧的装甲舰,其余的舰只设计先进,建造质量优异,装备维护良好,在当时是位列世界海军力量的第七,八位。

1936年以前,海军对于种种的政治争端一直是置身事外的,但是自从内战爆发后,也分成了两派,大部分的军舰加入了共和国政权一边。

只有两艘在建的重巡洋舰参加了佛朗哥的势力。

而且在以后的战斗中,起到了决定性的作用。

共和国政权还取得了几乎全部的驱逐舰(只有一艘除外)和潜艇。

而那些海军军官们则悲惨的多,大部分人被逮捕或者处死,幸存者也得不到信任。

佛朗哥这边,为了弥补他们在海军力量上的不足,从意大利购买了两艘老旧的驱逐舰,作战效能自然是十分低下的,同时意大利的Legionarii级潜艇在内战中也发挥了一定的作用。

虽然佛朗哥这边缺乏专业的海军人员,但是他们的海军组织效能更高,而且在战争中采取了更为主动的态度。

战列舰产生的背景:经典的战术依然在采用:T型战术、同序列舰一比一对射,舰船和火炮技术快速发展:装甲舰、钢铁舰、往复式蒸汽机、螺旋桨推进、火控技术、新的海军战术理论层出不穷:美国内战复古的乱战战术、利萨海战冲角撞击战术(铁甲舰也有撞角)、美西战争(火炮可击穿钢铁)、中日黄海海战速射炮战术(火控系统的发展证明最大口径火炮在最大射程内可有效作战)战列舰(BB)的分类:无畏舰、(最早的叫法,第一艘的舰名)超无畏舰、(口径超过12英寸的战舰,始于英国的白羊座级)战列巡洋舰、(想当初号称比战列舰防御差些,比巡洋舰火力强点;然而日德兰海战证明其是伪战列舰,没有战列舰的战斗力,拿它像巡洋舰那样去巡洋太浪费,和战列舰打起来又撑不住,快了那几节航速又不能保证能逃走,一战后各国基本都不发展了)袖珍战列舰、(纳粹为了突破凡尔赛条约限制搞出的发明,其实战斗力顶多是巡洋舰,结果也是被巡洋舰干掉了,叫它战列舰真是丢了战列舰的脸)快速战列舰、(高航速能伴随航母编队航行)各国战列舰一览表:英国无畏级,1906年建成服役1艘,305毫米主炮5X2,(红色指有重大技术进步)背景:全装重型火炮概念(全部安装单一口径和型号主炮),海务大臣约翰·费希尔铁腕推进(第一优先项目)。

舰名:无畏、技术:率先全部采用305毫米L45MK-X巨炮,率先采用蒸汽轮机,长艏楼船型。

影响和使用:世界上第一艘无畏舰,率先用蒸汽轮机取代往复式蒸汽机(航速超过20节),柏勒洛丰级,1909年3艘,305主炮5X2,舰名:柏勒洛丰、华丽、鲁莽、技术:率先采用防雷隔舱设计,解决烟囱和桅杆围盘干扰问题,圣文森特级,1909-1910年间建成服役3艘,305主炮5X2背景:1907年造舰计划,舰名:圣文森特、科林伍德、前卫、技术:50倍径305毫米主炮(L50MK-XI)海王级,1911年1艘,305主炮5X2,背景:1908年造舰进度放缓,舰名:海王、技术:采用背负式炮塔布局,巨人级,1911年2艘,305主炮5X2,背景:错误的德国情报计划刺激产生的1909造舰计划,舰名:巨人、大力神、白羊座级,1912年4艘,343主炮5X2背景:英德军备竞赛高潮迭起的1909造舰计划,舰名:白羊座、君主、征服者、雷鸣、技术:率先采用343毫米主炮(L45MK-V),光学射击指挥仪,纵列火炮布局,影响:率先造出超无畏舰,再次在军备竞赛中领先,从此火炮口径超305的战列舰称为超无畏舰。

前无畏舰时代的意大利军舰

建造类似无畏舰的想法,意大利造舰师Vittorio Cuniberti(维托里奥・库尼贝尔蒂)早在1903年的文章《英国海军的理想战列舰》(An Ideal Battleship for the British Navy)中就提出了一种装备1 0余门12寸单一口径主炮的军舰,以在近距离摧毁敌舰。

1906年的“无畏”号除了交战距离更远外,其他都与Cuniberti的概念相符。

同样,战列巡洋舰的起源也可追溯到意大利设计师贝内代托・布林(Bened etto Brin),他最早的设计,1872年的“杜里奥”(Duilio)级前无畏舰,是当时世界上最大、最快、火力最强的军舰,速度和火力被置于优先考虑的位置,而装甲防护则保持当时的一般水平。

他的第二个设计,1875年的“意大利”(Italia)级牺牲了几乎所有的装甲防护,使航速达到18节,并装备16.9英寸火炮,除了甲板,扬弹机和炮廓(redoubt),其他部分没有任何装甲,没有主装甲带和重点部位的防护。

这些军舰可以视为放大了的装备战列舰级主炮的防护巡洋舰,“意大利”号和“雷班托”(Lepanto)号可以说是战列巡洋舰这个概念的起源。

此级两艘均由Castellammare di Stabia皇家海军造船厂建造,排水量13898-15654吨,409英尺2英寸×73英尺10英寸,吃水28.5英尺。

4门431mm(17英寸,2×2),4门4.7英寸(4×1),12门57mm,4具17英寸鱼雷管。

装甲防护为甲板4英寸,无侧装甲防护带,舰桥最厚处19英寸,两台立式复式蒸汽机(Verticle Compound),11986马力,2轴,速度17.8节,以10节航速可航行5 000英里。

下水:Italia号1880年9月29日;Lepanto号1883年3月17日

完成:Italia号1885年10月16日;Lepanto号1887年8月16日

入役:Italia号1885年10月16日;Lepanto号1887年8月16日

结局:Italia号1917年解除部分武装,1921年拆毁;Lepanto号1914年封存,后拆毁。

1897年在拉斯佩齐亚(La Spezia)的“意大利”号。

上面提到的两艘大型巡洋舰(overgrown cruisers,也有算作老式战列舰的)效用不大,很大程度上是因为其长达9年的建造时间(1876年1月和10月,两舰设计定型),使得其在完工之前就已经老朽不

堪而且过时。

布林仍然继续设计战舰,并且坚持火力和速度高于防护力的准则,1883年他的Re Umber to级(barbette ship)只有厚4英寸的防护带,却拥有13.5英寸的主炮和高达20节的航速,比同时期的皇家海军战列舰要快3节。

Re Umberto号老式战列舰1917年在布林迪西

此级3艘都安然渡过战争。

1920年以后,一艘改成了警戒船(guard ship),另两艘分别改为运输船和修理船。

在Re Umberto级建造之后,Giacinto Pullino取代了Brin的海军设计师的地位,1892年的前无畏舰Emanuele Filiberto级,主炮口径降为10英寸,装甲与同时期的外国军舰相当,航速降到18节。

Emanuele Filiberto号,1918年在阜姆的照片(Fiume,原南斯拉夫西北部港口城市里耶卡Rijeka的旧称,现在应该属于克罗地亚了吧)

1898年Brin又暂时回来参与Regina Margherita(玛格利特女王)级的设计建造,不久他死后,继任者Micheli将设计方案作了一些修改,干舷抬高。

此级舰主炮12英寸,航速20节,主装甲带最厚处4. 7英寸。

速度和火力再次被提到防护之前。

由Castellammare di Stabia皇家海军造船厂建造,排水量13400-14319吨,454英尺9英寸×78英尺3英寸,吃水28.5英尺。

4门304mm(12英寸,2×2),12门6英寸(4×3),20门75mm,4具17.7英寸鱼雷管。

装甲防护为甲板3.1英寸,侧装甲带6英寸,炮塔8英寸。

2台三胀往复式蒸汽机,21970马力,2轴,速度20节,以10节航速可航行5000英里。

下水:Regina Margherita号1901年5月30日;Benedetto Brin号1883年3月17日。

完成:Regina Margherita号1904年4月14日;Benedetto Brin号1887年8月16日。

入役:Regina Margherita号1904年4月14日;Benedetto Brin号1887年8月16日。

结局:Regina Margherita号1916年12月12日撞上两颗水雷,674人丧生;Benedetto Brin号1 915年9月27日于布林迪西港(Brindisi Harbor)沉没,爆炸怀疑为奥地利所为。

1908年的Regina Margherita号

建造中的Benedetto Brin号

致命的爆炸过后。

Micheli后来又被上面提到的Cuniberti取代,他设计的Vittorio Emanuele级前无畏舰方案最终在19 01年敲定。

这个前卫的设计大致勾画出了战列巡洋舰的轮廓,12英寸和8英寸炮的火力,22节的航速,防护力被忽略,一如既往。

但是意大利海军的通病,超长的建造周期还是没有解决,此级四艘中的首舰到1908年才陆续完工,此时

英国皇家海军划时代的“无畏”和“无敌”已经让混合火炮的军舰过时很久了。

此级四艘,Napoli(那不勒斯)号和Vittorio Emanuele(维多里奥・伊曼纽尔)号为Castellammare di Stabia皇家海军造船厂建造,Roma(罗马)号和Regina Elena(艾琳娜女王)号为Arsenale和Spezia的皇家海军造船厂建造。

排水量12861-14137吨,435英尺×73英尺6英寸,吃水28.25英尺,2门40倍12英寸(2×1),12门8英寸,24门75mm,2具17.7英寸鱼雷管。

装甲防护为甲板2.25英寸,侧装甲带4-10英寸,炮塔8英寸,指挥塔(conning tower)10英寸。

28台贝尔维勒锅炉(Belleville boilers),4台三胀往复式蒸汽机,20000马力,2轴,21节,以10节航速可航行5 000海里,船上储煤1000吨。

下水:Regina Elena号1904年6月11日;Napoli号1905年9月10日;Roma号1907年4月2 1日;Vittorio Emanuele号1904年10月12日。

完成:Regina Elena号1907年6月;Napoli号1908年9月;Roma号1908年12月;Vittorio E manuele号1908年8月。

入役:Regina Elena号1907年6月;Napoli号1908年9月;Roma号1908年12月;Vittorio E manuele号1908年8月。

结局:Regina Elena号1923年拆毁;Napoli号1927-1928年解体;Roma号1923年改为训练舰,1932年拆毁;Vittorio Emanuele号1932年解体。

Regina Elena号(照片摄于1907年5月17日)

1915年5月在塔兰托的Regina Elena号

Napoli号

锚驳的Roma号右舷照片

Vittorio Emanuele号

1907年意大利人以“但丁・阿里吉埃里”(Dante Alighieri)号作为回应无畏舰造舰竞赛的信号。

设计师Masdea继续了Cuniberti的路线,即火力和速度的绝对至上。

按照此传统,Masdea将“但丁・阿里吉埃里”号的设计做了一些革新,比如将主炮沿中线布置以实现侧舷火力的最大化,副炮炮塔化,以及采用三联装炮塔。

意大利建造的无畏舰依然带有“火力和速度至上”的烙印,但是奇怪的是,意大利没有建造过一艘战列巡洋

舰,倒是在1914年设计出一种融合了两者的“快速战列舰”(fast battleship)Caracciolo级,这次的防护力基本到位,主炮口径15英寸,航速28节,性能和他国同时期的差不多。

不过,还是建造时间的问题,该级一共四艘舰“注定”没能完工,并于一战结束后解体。

PS:1英寸=1/12英尺,1英尺=30.48厘米,1英寸=25.4毫米。