新中国成立60年来我国国有企业改革的历程与成效

- 格式:pdf

- 大小:664.27 KB

- 文档页数:9

提要:新中国成立70年来,我国由一个贫穷落后的农业国发展成为世界性的工业大国。

在这一过程中,国有经济发挥了重要支柱作用,作出了历史性的巨大贡献。

科学总结国有经济推进中国工业化进程的成就和经验,对于我国在新时代继续深化国有企业改革,推动全面实现工业化、建成社会主义现代化工业强国具有重要意义。

这些成就的取得,缘于在中国共产党的领导下,我们在实现工业化的进程中,结合自身国情条件不断进行的理论创新、制度创新和道路创新。

这一系列创新不仅是新中国实现国家工业化的重要经验,也为世界民族独立国家实现工业化贡献了中国方案。

国有经济推进我国工业化取得举世礪目的伟大成就在新中国成立70年的工业化历程中,国有经济始终占有主导地位,是推动中国工业化的助推器,在推进工业化进程中发挥了重要的支柱作用,取得了举世瞩目的伟大成就。

国有工业经济资产和产值不断增加,是推动工业经济持续发展的中坚力量。

新中国成立以来,国有工业企业固定资产原值由1949年的14&8亿元增加到1978年的3193.4亿元,2012年规模以上国有控股工业企业资产为31.2万亿元,到了2017年,规模以上国有控股工业企业资产为42.5万亿元,占全部规模以上工业企业资产的37.9%o同时,国有工业企业丁总产值也持续增加,1949年为37亿元,1978年为,金.▼3289亿元,占当年工业总产值的77.6%,2011年国4工业血有及国有控股工业企业总产值为221036.25亿元,占规模以上工业企业总产值的26.2%。

正是国有经济的快速发展,推动我国工业经济持续增长,工业经济增加值由1952年的119.6亿元增加到2018年的305106.2亿元。

国有企业是我国科技自主创新的领头羊。

新中国成立后,国有企业积极引进先进技术,加大自身研发力度,成为我国科技自主创新的最重要引擎,推动了以重工业为中心的工业化进程。

改革开放开启后,国有企业瞄准世界科技发展前沿,不断加强自主创新,使我国科技自主创新水平实现了由量的积累向质的飞跃,大大加快了我国新型工业化进程。

建国以来经济发展历程建国以来的经济发展历程自中华人民共和国成立以来,中国经济经历了一个令人瞩目的发展历程。

这个历程可以分为多个阶段,每个阶段都有其特定的经济政策和发展重点。

第一阶段:建国初期(1949-1978年)建国初期的中国经济发展面临着巨大的挑战,主要任务是实现国民经济的恢复和重建。

在这个阶段,中国实行了以农业为基础、以重工业为主导的发展战略。

农村土地改革和农业合作化运动的推进,为农村经济的稳定发展打下了基础。

同时,国家大力发展重工业,建设了一系列重要的基础设施,如钢铁厂、电厂和铁路等。

这些举措为中国经济的快速增长奠定了基础。

第二阶段:改革开放(1978-1992年)改革开放是中国经济发展的重要转折点。

1978年,中国领导人决定放开经济,鼓励私营经济的发展。

这一政策的实施推动了中国经济的快速增长。

在这个阶段,中国实行了一系列经济改革措施,包括农村家庭承包制度、城市企业改革和对外开放政策等。

这些改革使得中国经济逐渐从以计划经济为主导转变为市场经济,吸引了大量的外商投资和技术进步。

中国的出口贸易大幅增长,经济增速也有了显著提高。

第三阶段:加入世界贸易组织(1992-2001年)1992年,中国正式加入世界贸易组织(WTO),这标志着中国经济融入全球经济体系。

加入WTO后,中国进一步放开了市场,推动了市场化改革的进程。

中国的制造业迅速发展,成为世界工厂。

同时,中国也积极推动国内市场的开放,吸引了更多的外国投资。

这一阶段,中国经济保持了高速增长,对全球经济增长的贡献也日益增加。

第四阶段:科技创新与可持续发展(2001年至今)进入21世纪,中国经济发展进入了一个新阶段。

中国政府提出了科技创新和可持续发展的战略目标,并采取了一系列措施推动相关领域的发展。

中国加大了对教育、科研和技术创新的投入,培育了一大批科技企业和创新型企业。

同时,中国也致力于推动绿色经济和环境保护,加大对可再生能源和清洁技术的研发和应用。

我国国有资产管理的历史、现状与解决方法一、我国国有资产的历史在改革开放30年中,国有企业改革(以下简称国企改革)始终是中国经济体制改革的中心环节。

与此紧密相联的国有资产管理体制改革(以下简称国资改革),如果以1988年国务院设立国有资产管理局为标志,中国的国资改革则走过了20个春秋。

国企改革和国资改革经历探索、磨难、曲折、实践的过程,有经验,也有教训,在中国的改革开放步入"而立之年"之际,值得认真回顾总结。

国家国有资产管理局的设立:国资改革的起点1978年改革开放以后,我国政府开始鼓励引入外资,建立中外合资企业,允许民营企业存在和发展,建立私营企业。

历经10年后,外资企业、民营企业都得到了较快的发展,由此而引起了我国经济基础的企业制度结构发生了变化,即由改革开放前单一的国有制形态开始向多种所有制并存的形态发展。

这样的状况客观上要求上层建筑--政府的双重管理职能要分开,即政府的社会经济管理职能(面对全社会各种经济制度企业)与国有资产所有者管理职能(面对国有经济制度企业)在机构上分开。

这是因为,在改革开放之后,面对多种所有制企业,政府要对包括国有企业在内的各种所有制企业进行社会公共管理。

应当说,发达市场经济国家对政府资产也曾经遇到过同样的问题,它们的经验是将政府社会经济管理职能与政府的出资人职能分开,以体现社会的公正和公平。

既然市场提出了问题,就要用市场的办法去解决,这就是我国国资改革必要性的起点。

随着国企改革的不断深入,理顺国有资产产权关系,建立国有资产专司管理体系,加强对国有资产管理就愈来愈迫切地提上了工作日程。

1988年初,国务院根据原国家体改委及世界银行的建议,开始把国有资产的产权管理职能从政府的社会经济管理职能中分离出来。

1988年5月批准成立国家国有资产管理局,作为国务院直属机构,归财政部管理。

1988年9月国家及各省市均成立了国有资产管理局。

国有资产管理局的成立,标志着我国国有资产管理体制改革在政府层面上将社会经济管理职能与国有资产管理职能分开方面迈出了重要的一步,在设立专司国有资产管理职能的机构方面开始了实质性的探索。

新中国成立后经济发展历程新中国成立后经济发展历程可以从三个阶段进行描述:建国初期(1949-1978年),改革开放时期(1979-2000年)和新世纪以来(2001年至今)。

建国初期,新中国面临着严峻的挑战,经济状况十分落后。

国民经济主要集中在农业和传统轻工业领域,工业化水平低,农民收入普遍较低。

为了加速工业化进程,中国实行了一系列经济改革措施。

政府采取土地改革、农业合作化和国营企业化等措施,促进了农业生产的现代化和农民收入的增加。

此外,中国还实施了计划经济体制,通过国家统一调控资源配置和经济发展。

这一时期的发展成就包括国有企业的兴起和农村经济的持续增长。

改革开放时期,中国开始实行改革开放政策。

通过引进外资、加强外贸合作和吸引外商投资,中国逐渐融入了全球经济体系。

在这一时期,中国经济发生了重大转变,从计划经济逐渐向市场经济转型。

特别是在改革开放的早期,中国实施了一系列的经济改革措施,如农村改革、国有企业改革和金融体制改革等。

这些改革促进了中国经济的发展和国际合作。

中国的经济增长率持续增加,外贸出口额大幅增长,农村经济逐渐现代化,城乡差距逐步缩小。

改革开放也带来了大规模的农民工迁移和城市化进程。

新世纪以来,中国继续实施改革开放政策,并进一步深化改革。

经济发展加快步伐,中国成为全球第二大经济体。

这一时期的发展特点是城市化进程加速、民营经济快速发展和创新驱动经济增长。

中国通过加强教育和科技投入,培养高素质的劳动力,并推动科技创新和新兴产业发展。

教育水平普遍提高,科技实力大幅增强,中国的发展模式也逐渐向以创新为驱动转变。

总的来说,新中国成立以来的经济发展历程经历了从计划经济到市场经济的转型,从农业为主导到工业化和现代化的转变。

政府的改革开放政策和经济改革措施为中国的经济发展提供了有力支撑。

随着改革的不断深化,中国经济取得了巨大的成就,并且在国际舞台上日益崭露头角。

未来,中国将继续致力于推动高质量发展,构建现代化经济体系,并为世界经济发展作出更大贡献。

中国国有企业改革70年的历史回眸和启示作为中国经济的重要组成部分,国有企业改革在中国经济发展中发挥着至关重要的作用。

70年来,中国国有企业改革取得了举世瞩目的成就。

从计划经济时期的“大锅饭”到市场经济时期的市场化改革,再到如今的开放合作,中国国有企业改革不断探索创新,发展壮大,为中国经济增长注入不竭动力,成为中国经济发展中的重要推动力量。

回顾70年,中国的国有企业改革始于新中国成立后。

为了加快发展,国家实行了一系列的国有企业化建设,随着计划经济的发展,国有企业成为国家经济的中流砥柱。

但是,由于计划经济的制约,国有企业的效率低下,企业经营自主权受到限制,创新动力不足,出现了资源的浪费和生产能力过剩的问题。

为了应对企业的困境,国家实施了“大调整”,通过优化产业结构、增加自贸资源、改革企业制度、资产管理和激励机制等措施,推动了企业的改革与发展。

在上世纪90年代中国国有企业迎来了新的改革浪潮——市场化改革。

这一改革着眼于提升国有企业的市场竞争力,通过分离政企关系、扩大企业自主权、促进内外部改革和增加竞争等一系列改革措施,引导国有企业切实发挥市场优势,适应市场经济,提高企业效益。

这些改革措施有力地推动了国有企业的发展,并在经济全球化与互联网时代成为中国经济发展的重要动力。

随着改革的深化和开放的推进,中国国有企业改革不断探索创新,呈现了许多新特点。

例如,逐步改变制度,在实践中总结经验,制定出了一些符合实际的制度。

同时,在新的改革方向下,国家不断探索国有企业的市场化、规模化、多元化和国际化发展道路。

中国国有企业改革70年送来了许多启示。

首先,必须统筹规划,充分发挥企业的市场优势和政策优势,使国有企业在市场竞争中求生存、求发展。

其次,要加快推进转型升级。

对于传统企业而言,只有快速调整市场结构和产品结构,增强运营模式的灵活性,才能更好地适应市场经济的变化,创造出出新的市场机会。

此外,企业要加强品牌建设,从根本上提高产品和服务的质量,积极建设知识产权,形成自身独特的竞争优势。

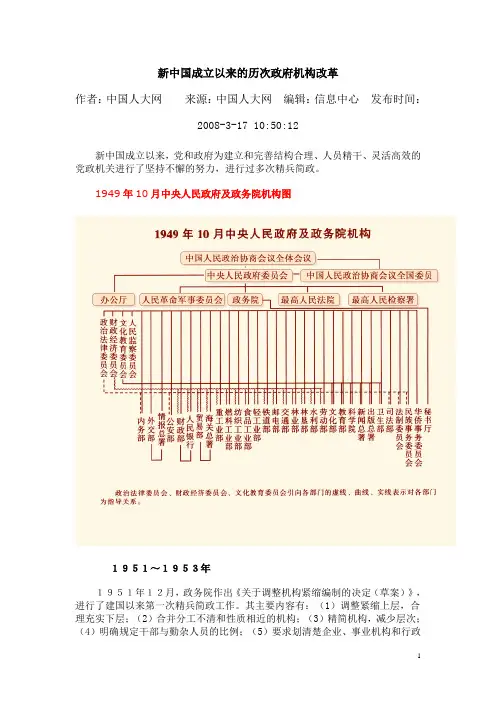

新中国成立以来的历次政府机构改革作者:中国人大网来源:中国人大网编辑:信息中心发布时间:2008-3-17 10:50:12新中国成立以来,党和政府为建立和完善结构合理、人员精干、灵活高效的党政机关进行了坚持不懈的努力,进行过多次精兵简政。

1949年10月中央人民政府及政务院机构图1951~1953年1951年12月,政务院作出《关于调整机构紧缩编制的决定(草案)》,进行了建国以来第一次精兵简政工作。

其主要内容有:(1)调整紧缩上层,合理充实下层;(2)合并分工不清和性质相近的机构;(3)精简机构,减少层次;(4)明确规定干部与勤杂人员的比例;(5)要求划清楚企业、事业机构和行政机构的编制和开支;(6)严格编制纪律。

这次机构改革以加强中央集权为中心内容。

到1953年底,政务院工作部门增加到42个。

1954年国务院组织机构图1954~19561954年,随着中国政权组织形式的确定和各级政权机关的建立,从当年底开始,用了一年多的时间,对中央和地方各级机关进行了一次较大规模的精简。

中央一级机关的精简包括:(1)在划清业务范围的基础上,调整精简了机构,减少了层次;(2)各级机关根据业务需要,紧缩了编制,明确了新的编制方案;(3)妥善安置精简下来的干部。

地方各级机关也进行了精简,专员公署和区公所分别是省、县政府的派出机关,精简比例较大。

以后,随依法成立的国务院开始增设机构,到1956年,机构总数达81个,形成了建国以来政府机构数量的第一次高峰。

1956年国务院组织机构图1956~1959年1956年下半年,中央提出了《关于改进国家行政体制的决议(草案)》。

这是第二次较大规模的体制改革和机构改革。

这次改革以中央向地方下放权力为主要内容,通过国务院精简所属工作部门,下放权力,以达到扩大地方自主权的目的。

这次改革一直持续到1960年。

1858年,撤销合并了国家建设委员会等10多个单位。

经过调整,国务院部委减少8个,直属机构减少5个。

中国国有企业改革70年的历史回眸和启示中国国有企业改革是中国改革开放的重要组成部分,也是经济体制改革的重点内容之一。

自1978年以来的40年间,中国国有企业改革取得了巨大成就,在这个过程中涌现出一大批国际一流的企业,被誉为中国经济的重要支柱。

今年是中国国有企业改革70周年,回首这段历史,我们看到了国有企业改革的演变和提升,也看到了国有企业在全球市场上的崛起和发展。

这是一段承载着中国改革开放伟大历程的故事,也是对世界展示中国改革成果的重要篇章。

70年来,中国国有企业改革经历了从起步阶段到全面深化的漫长历程,走过了重重困难和挑战。

从独立自主的农垦企业,到全国规模化国有企业的形成,再到改革开放初期的一系列探索和实践,中国国有企业改革经历了嬗变,逐步形成了具有中国特色的国有企业改革道路。

中国国有企业改革也孕育出了诸多成功经验和宝贵启示,为中国大国崛起和经济腾飞注入了强劲动力。

中国国有企业改革取得了显著成就。

70年来,中国国有企业改革积极探索,不断突破制度藩篱,勇立潮头。

通过混合所有制改革、引进战略投资者、推进股份制改革等一系列重要举措,国有企业初步形成了现代企业制度,逐步建立起健全的公司治理结构和市场竞争机制,提高了国有企业的竞争力和盈利能力。

随着改革的不断深化,一大批具有国际竞争力的国有企业崛起,如中国石油、中国建筑、中国移动等,成为国际市场的中流砥柱,为中国赢得了世界尊重。

中国国有企业改革推动了产业升级和经济发展。

国有企业是中国经济的重要支柱,在中国改革开放进程中发挥了重要作用。

通过引入战略投资者、深化股权改革、强化市场竞争机制等手段,一大批国有企业焕发出勃勃生机,焕发出无穷活力,成为中国经济高质量发展的重要引擎。

国有企业改革推动了产业升级和结构调整,催生了一批国际一流的企业和行业,如电力、航空、通信等领域的龙头企业,为中国经济持续增长和稳健发展贡献了重要力量。

中国国有企业改革走出了一条中国特色的国有企业改革之路。

国有企业知识点随着国有企业在中国经济中的重要性愈发凸显,了解国有企业的相关知识成为了抓住经济发展脉搏的一种方式。

本文将从国有企业的定义、发展历程、管理体制、改革措施以及在经济中的角色等方面,系统地介绍国有企业的知识点。

一、定义与分类国有企业是指由国家所有、国家出资支配或者国家控股的企业。

根据国家出资的比例和控制权,可以将国有企业分为国有全资企业、国有多数股权控股企业和国有少数股权控股企业。

国有全资企业指国家持有100%的股份;国有多数股权控股企业是指国家持有大于50%的股权;国有少数股权控股企业则是国家持有少于50%的股权。

二、发展历程自中华人民共和国成立以来,国有企业在中国经济中扮演着重要角色。

在新中国成立初期,国有企业是国家经济的主体,主要负责基础设施建设和重点产业的发展。

在改革开放以后,国有企业经历了一系列的改革,包括市场化改革、股权分置改革等,以适应市场经济的发展要求。

三、管理体制国有企业的管理体制主要分为两个层级:企业法人和监管机构。

企业法人是指国有企业的行使生产、经营管理权限的主体,通常是公司法人或者事业单位法人。

而监管机构则是指国家层面的管理机构,主要负责国有企业的产权保护、监管和引导。

四、改革措施国有企业改革是中国经济改革的重要组成部分。

改革措施包括了产权制度改革、股权分置改革、公司治理结构优化等。

产权制度改革旨在明确国有企业的产权归属,增强企业的经营自主权。

股权分置改革则是将国有企业的所有权与经营权分开,推行股份制改革。

公司治理结构优化则是为了提升国有企业的运营效率和透明度,加强企业的监管。

五、角色与意义国有企业在中国经济中承担着重要的角色。

首先,国有企业是国家经济安全的重要支撑。

它们在关键行业和国家安全领域发挥着重要作用,确保经济的稳定和国家的安全。

同时,国有企业也是中国经济增长的重要引擎。

它们在基础产业、高新技术以及服务业等领域的发展推动了国家经济的稳定和持续增长。

总的来说,国有企业作为中国经济的重要组成部分,了解国有企业的相关知识对于掌握国家经济发展的脉搏和趋势具有重要意义。

中国国有企业改革70年的历史回眸和启示中国国有企业改革始于20世纪50年代末60年代初,经历了70年的历程。

回顾这70年的历史,可以看出国有企业改革的重要性和影响,同时也可以从中得到一些启示。

中国国有企业改革开始于新中国成立后的国家经济建设阶段。

在这个阶段,国家对经济资源的掌控和配置是必要的,国有企业的发展对于国家经济发展起到了重要的推动作用。

由于长期存在的计划经济制度和行政命令式管理模式,国有企业的发展出现了许多问题和弊端。

其中包括低效率、低盈利、负债累累、官僚主义等。

改革开放以后,中国国有企业面临着更加复杂和严峻的挑战。

随着市场经济的发展和竞争加剧,国有企业的体制和管理模式遇到了许多问题。

在这一阶段,国有企业改革的主要目标是改革体制、改善效益和增强竞争力。

从1992年开始,中国国有企业改革进入了新的阶段,主要内容包括产权改革、组织改革和股份制改革等。

70年的国有企业改革历程中,中国取得了一系列的成就和进展。

国有企业改革为中国经济发展提供了强大的动力。

通过改革,国有企业得到了财务重组、员工激励和机构优化等,企业效率和盈利能力大幅提升,为国家经济提供了可靠的支撑。

国有企业改革为中国经济结构调整提供了重要支撑。

通过改革,国有企业减少了冗员,释放了劳动力,使得经济结构更加合理和优化。

国有企业改革为国家财政收入增长提供了重要保障。

通过改革,国有企业的盈利能力增强,纳税能力增强,为国家财政收入做出了巨大贡献。

国有企业改革过程中也存在一些问题和挑战。

一些国有企业改革进度较慢,改革效果不明显。

这些企业普遍存在官僚主义、腐败和低效率等问题,需要进一步加强改革。

一些国有企业改革中存在控制权过度集中、产权划分模糊、管理权益不清晰等问题,需要进一步完善法制和制度建设。

一些地方政府在国有企业改革中存在利益关系纠葛、拖延和推诿责任等问题,需要进一步加强监督和约束。

回顾70年的国有企业改革历程,可以得到一些启示。

国有企业改革是中国经济发展不可或缺的一部分,需要保持持续改革的势头。

新中国钢铁工业60年发展历程及成就回忆--------------------------------------------------------------------------------:// /sites/aqzn/cyjzlnr.jsp?contentId=25154308841432009-11-09 15:31:23 中国产业安全指南网访问次数: 7371世界钢铁大国梦想照进现实——新中国钢铁工业60年发展历程回忆中国钢铁工业协会从1949年新中国成立到现在,已经整整60年了。

在60年中,新中国的钢铁工业在战争废墟上艰苦创业,既有顺利发展的机遇,也有探索前进的挑战;有过三年“大跃进”全民大炼钢铁的沉痛教训,也遭遇过10年“文化大革命”的严重干扰和挫折。

尽管如此,中国钢铁工业仍克服重重困难,艰难前行,取得了令世人瞩目的辉煌成就。

改革开放后中国钢铁工业走上快速发展的道路,特别是进入新世纪以来中国钢铁工业进入新的发展阶段。

我国钢铁行业在党中央、国务院的亲切关心和正确领导下,以科学发展观为指针,坚持走新型工业化道路,积极满足下游产业发展的需要,在钢铁产量快速增长的同时,加强技术进步和节能减排,不断改善品种质量,国际竞争力明显增强,作为基础原材料工业,钢铁工业为国民经济持续健康发展做出了重要奉献,实现了前人的跻身于世界钢铁大国的梦想。

2008年中国粗钢产量超过5亿吨,是1949年新中国成立的时粗钢产量的3164倍,钢产量占到全球的38.2%。

一、新中国钢铁工业发展的历程回忆新中国现代钢铁工业的崛起、壮大,大体经历了改革开放之前的高度集中的计划经济时期(1949~1978年)、改革开放初期(1978~1992年,计划经济向市场经济的过渡期)、社会主义市场经济初期(1993~2000年)和深化改革扩大开放国民经济高速增长时期(2001年以来)四个发展阶段。

(一)第一阶段(1949~1978年)在改革开放前的30年中,中国钢铁工业的发展经历了“一次重大转变”、“两个黄金发展期”、“三次基本建设高潮”和“一段坎坷、曲折路”。

中国有色金属工业发展历程及成就回顾有色金属工业60年的发展历程,是几代有色人艰苦创业、不断探索、甘于奉献、开拓创新的60年;是有色金属工业沧桑巨变、跨越发展,取得辉煌成就的60年。

概括起来,我国有色金属工业发展历程可分为改革开放前30年和改革开放后30年两个阶段和不同的发展时期。

奋进历程三年经济恢复和第一个五年计划时期(1949年~1957年)新中国成立后,百废待兴。

中国共产党领导全国人民用三年的时间对经受战争创伤处于崩溃状态的国民经济实行全面恢复。

从1953年起,我国以156个重点建设项目为骨干,开始了第一个五年计划的大规模建设。

三年恢复时期,我国东北地区的一批有色金属企业首先恢复了生产;云南、湖南、安徽及江西省的有色金属矿山等相继恢复了生产。

到1952年,我国十种有色金属产量恢复到7.4万吨,是1949年的5.5倍。

第一个五年计划时期(1953年~1957年),我国有色金属工业开始大规模的建设,当时前苏联援建的156项基本建设项目中,有色金属项目有13个,新建、扩建了一批有色金属矿山、冶炼和加工企业,同时,逐步组建了地质勘探、勘察设计、建筑施工、科研院所、大中专院校等,形成了独立完整的有色金属工业体系。

1957年我国有色金属工业已初具规模,十种有色金属产量达21.5万吨。

“大跃进”和调整时期(1958~1965年)1958年,我国进入了第二个五年计划时期,经过三年“大跃进”、高指标,造成国民经济比例严重失调,工业生产第一次出现下降局面。

1961年开始实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,经过1963年~1965年的三年调整,国民经济发展得到较好恢复,增长速度也明显加快。

我国有色金属工业虽然受到“大跃进”时期的影响,但在调整时期得到较快发展,一批骨干企业相继建设投产,使有色金属工业在起伏中发展。

1961年我国十种有色金属产量降到1957年的水平21.5万吨,1965年恢复到46万吨。

“文化大革命”及后期(1966年~1977年)1966年5月至1976年10月的“文化大革命”时期,使党和国家遭受到建国以来最为严重的损失,国民经济基本处于停滞、徘徊和十分困难的境地。

2009年第67期(总第2267期)新中国成立60年来我国国有企业改革的历程与成效3

福建师范大学经济学院 叶 琪

一、新中国成立60年来我国国有企业改革的历程国有企业的改革与发展经历了两个截然不同的阶段,改革开放前,国有企业处于成长与探索阶段;改革开放后,国有企业进入了市场化改革阶段。(一)国有企业的成长与探索阶段。

11形成时期(1949~1952)。新中国成立

初期,随着新民主主义革命的完成,我国进入了社会主义社会,也积极推动生产资料私有制向生产资料公有制转变。最初国有企业的来源主要有四个途径:一是为了支援战争和保障供给,

各抗日根据地创办的一些公营企业;二是没收官僚资本主义企业,并通过民主改革使之转变为国有企业;三是没收敌伪工业,主要是帝国主义在中国创办的企业,伪满和汪伪政权的企业;

四是通过和平赎买的方式,将民族资本主义工商业改造为国有企业。经过3年的经济恢复,

我国国有企业占据了绝大部分工业企业的生产以及关系国民经济命脉的重要行业,但带上了高度集中的计划色彩。21成长时期(1953~1957)。1952年,中国共产党提出了过渡时期的总路线,我国进入了轰

轰烈烈的社会主义改造和建设时期,逐步开展以156项重点工程为中心,由694个限额以上建设单位组成的工业化建设,在“一五”计划期间,我国国有经济的总投资为612亿元,建立起一大批工业化所需而在我国基础又十分薄弱的基础工业,形成一批国家建设投资的国有工业企业。随着“一五”计划的开展,三大改造也有序推进。由于受资本主义国家的封锁,我国经济接受苏联的援助,同时也接受了苏联高度集中的计划经济管理体制和国营企业制度,随着国有企业队伍的日益庞大,为日后成为国家的“包袱”埋下了隐患。31彷徨时期(1958~1965年)。从1957年底开始,我国开始对国有企业改革,主要是调整企业的隶属关系,将中央各部管理的企业大部分下放到地方,虽然是将权力下放,但国有企业仍受行政管理,不可能解决企业活力的问题,反而还造成了企业归属关系的混乱,到1960年初,大多数下放到地方管理的企业又重新收归中央管理,国企改革以失败而告终。1963年,中央开始对国民经济进行调整,并且认识到托拉斯是工业管理体制的重要措施,我国国有经济在一定程度上得到恢复,1965年,我国国有企业的固定资产

013基金资助:本文是教育部人文社会科学基金项目(08JC790018)、(08JJD790129)、福建省科技厅软科学重点项目(2007R0029)和福建省社科“十一五”规划项目(2007B043)的阶段性成果。2009年第67期(总第2267期)达到1446亿元,国有经济总量约占当年国民生产总值1716亿元的53%左右。41停滞时期(1966~1978年)。1966年开始,我国进入了十年的“文革”时期,使刚刚步入正轨的国民经济又陷入崩溃的边缘。1970年,国有企业开始了第二次改革,此次改革要扩大第一次国有企业改革的范围,中央开始彻底下放所属工业企事业单位,扩大地方的计划权,地方以计划权为核心的管理权的不断扩大。此次大规模的企业下放使得中央直属企业的工业值在全民所有制工业总产值中的比重由1965年的4619%下降为8%左右。①第二次国有企业改革重蹈了第一次国有企业改革的覆辙,酿成了当时被称为“三突破”的大混乱。国有企业改革经过了“轰轰烈烈”后又回到了原来的起点上,总体上说这个阶段国有企业的发展基本处于停滞阶段。(二)国有企业市场化改革阶段。1978年,我国开始了改革开放的伟大征程,随着市场经济体制的不断引入,计划经济体制开始动摇,国有企业也踏上了面向市场、适应市场竞争的改革之路。改革开放以来,依据改革的重点和内容,可以把我国国有企业改革历程划分为三个阶段:11放权让利,两权分离(1979~1992年)。1979年年初,国家在北京、天津、上海选择了8家企业作为扩大自主经营权的试点,拉开了放权让利的序幕,极大调动了企业的积极性,到1980年,试点企业已经扩大到6000多个。1983年实施“利改税”政策,明确了国家和企业之间收入与权力的分配,1984年10月党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,提出了要全面推进以增强企业活力特别是增强国有大中型企业活力为中心、以城市为重点的整个经济体制改革,并确立了国有企业改革的目标模式。为了促进企业更好地转换经营机制,

中共十三大报告肯定了股份制的组织形式,到1988年底,全国共有3800家股份制企业,其中800家由国有企业改制而来,到1990年,第一轮承包制到期的预算内工业企业有313万户,占承包企业总数的90%。21建立现代企业制度(1993~2002年)。1993年党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制的若干问题的决定》中明确提出了国有企业改革是建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,改革开始走向以制度创新为主。1997年,党的十五大提出要把国有企业改革同改组、改造、加强管理结合起来,抓大放小,对国有企业实施战略性改组,形成企业优胜劣汰的竞争机制。1999年9月22日,党的十五届四中全会通过《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,进一步阐明了国有企业改革的基本方向、主要目标和基本方针,明确了国有经济布局战略性调整的方向,在该《决定》精神指引下,

国有大中型企业开始着力进行规范的公司制和股份制改革,健全企业法人治理结构,推动国有企业上市等。31完善国有资产管理体制(2003年至今)。2002年党的十六大报告提出了建立国有资产管理新体制的要求,推动我国国有企业改革进入了一个新的阶段。2003年10月党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中进一步提出,要建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。2007年10月党的十

11①马泉山:《新中国工业经济史(1966~1978)》,经济管理出版社,1988,第409页。

2009年第67期(总第2267期)七大报告提出继续“加快建设国有资本经营预算制度,完善各类国有资产管理体制和制度”,建立新的国有资产管理体制任重而道远。2008年10月28日,十一届全国人大常委会第五次会议通过《企业国有资产法》,为建立起真正有效的国有资产出资人制度,真正实现政企分开和政资分开提供了法律依据,也为国有企业进一步深化改革提供了法律基础。 二、我国国有企业改革的成效及存在的问题(一)新中国成立60年来我国国有企业改革的绩效评价。11转换企业经营机制,企业活力不断增强。转换企业经营机制是60年来我国国有企业改革的主线和焦点,也是国有企业改革的目标所在。新中国成立以来,由于照搬了苏联高度集中的计划经济管理体制和国营企业制度,我国国有企业一开始就陷入了僵化的经营机制模式之中,虽然改革开放前也进行了两次国有企业改革,但丝毫没有触及国有企业的经营机制,并且陷入了“一放就乱、一乱就收、一收就死、一死再放”的怪圈中。改革开放后,国有企业不断突破旧有体制的束缚,创新性地引入新的管理体制和运行机制,源源不断地为企业发展输入活力与动力。经过多年的探索和努力,为适应我国社会主义市场经济体制发展的要求,我国国有企业经营机制不断创新,通过国有企业公司制改造、设立股份公司、健全法人治理结构、推动国有企业上市等,国有企业活力不断增强,经营效率不断提高。21企业规模不断壮大,大企业集团不断涌现。经过多年来的改革与发展,我国国有企业的规模不断壮大,实力不断增强,培育了一批市场竞争主体。我国国有企业固定资产原值和工业总产值呈逐年增长的趋势(见图1),1952~2007

年,国有企业固定资产原值从14818亿元增长到15818717亿元,工业总产值从新中国成立初期的3618亿元增长至2007年的11968517亿元,

形成了我国庞大的国有资产规模。在国有企业规模不断壮大的同时,国有企业的数量却不断变动(见表1)。新中国成立初期,

国有企业的数量不断增加,1958年,我国国有企业达1119万个,从1959年开始,农村工业企业陆续停办,国有企业数量开始下降,到1970年,

只剩下5174万家。但从1975年开始,我国国有企业数量开始增加,到1995年,我国国有企业一举达到11180万家。经过了改组、改造、兼并、破

图1 1949~2007国有企业固定资产原值与工业总产值 资料来源:《新中国五十五年统计资料汇编》,《中国统计年鉴(2008)》。212009年第67期(总第2267期)产的艰难改革之后,国有企业数量逐年递减,到2007年,国有企业单位只有2107万个。国有企业数量不断减少,而资产和工业总产值的增长速度却保持不变,表明单个国有企业规模不断壮大,2008年中国企业500强中,国有及国有控股企业共有331家,占全部企业总数的6612%;实现营业收入1812万亿元,占全部收入的8311%;实现利润总额为112万亿元,占全部企业利润总额的8616%。31国有经济布局不断优化,结构调整不断完善。国有企业经过多年的改革,涌现出一批具有较强竞争力的大公司和大企业集团。1997~2008年,我国进入世界500强的内地企业从3家上升到26家,除联想集团为民营企业处,其余的全部都是国有及国有控股企业。经过不断的改制和重组,国有资本主要向能源、原材料、交通、装备制造业等行业集中,目前,中央企业资产有80%多集中在石油石化、电力、国防、通信、运输、冶金、机械等行业,中央企业提供全部的电信和电力服务、绝大部分的石油化工产品,以及90%以上的民航、铁路等运输量。中共“十五大”提出要对全国3514万多家国有企业实行“抓大放小”的改革措施,将股份制作为国有企业改革的一个主要方向。2002~2008年,中央企业及其下属子企业的公司制股份制改制面从3014%提高到6412%,在目前我国近1600家上市公司中,860多家为国有控股上市公司,国有企业相继上市,促进企业内部产权进一步优化。同时,一大批的国有中小企业也陆续放开搞活,通过股份制、股份合作制等吸引外资和民营资本,实行产权多元化,盘活了大量的地方国有中小企业的资产,也推动了地方经济的发展。41企业经济效益不断提高,盈利水平逐渐增强。新中国成立初期,国有企业刚刚起步,在资源缺乏、技术落后的基础上,集中有限的资源发展我国工业生产,国有工业企业发展较快,盈利水平逐渐增强(见图2)。1952年,我国国有企业利润总额为2812亿元,到1957年已经上升到7818亿元,5年内就翻了一番多。但是1965年以后,国有企业盈利能力明显下降,从1965年到1977年改革开放前夕,国有企业利润总额从217亿元增加到38415亿元,12年间增加不到1倍。改革开放后,国有企业开始了以市场经济体制为导向的改革,逐步提高盈利能力和水平。从图2