非常体验_解读张永和的空间装置_建筑与城市

- 格式:pdf

- 大小:101.13 KB

- 文档页数:4

张永和:拓展实验建筑产业空间

孙曦

【期刊名称】《城市住宅》

【年(卷),期】2013(000)011

【摘要】张永和,美国麻省理工大学建筑系系主任.北京大学建筑学研究中心主任.在建筑界“诺贝尔奖”普利兹克奖评委中,他是迄今为止唯一的中国建筑师……

【总页数】4页(P78-81)

【作者】孙曦

【作者单位】不详

【正文语种】中文

【中图分类】TU-86

【相关文献】

1.非常实验"建筑城市学"--中国实验建筑代表人物张永和的非常十年 [J], 古春晓

2.张永和实验建筑探索大师 [J], 冯玉玺;江滨

3.怀来产业空间拓展的思路与实践 [J], 侯清海;于松晶;贾彬

4.技术溢出、环境污染与产业空间分布--对克鲁格曼“中心—外围模型”的新拓展[J], 何雄浪;吴欢

5.张永和实验建筑之解 [J], 陈凤阳

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

空间的实践

张永和

【期刊名称】《时代建筑》

【年(卷),期】2012(000)001

【摘要】文章对非常建筑在上海青浦和嘉定的若干建筑与城市设计案例进行了介绍和分析,提出限定空间和建筑和城市之间关系的构成是贯穿这些项目的主线,而传统的空间模式往往是设计工作的参考和起点。

文章重点讨论了独立住宅与院落、城市肌理与尺度以及街道空间建筑化三个问题。

【总页数】2页(P42-43)

【作者】张永和

【作者单位】非常建筑美国麻省理工学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU024;TU984.11

【相关文献】

1.三维空间和实践空间——兼论胡塞尔的“实践”概念 [J], 陈伟

2.基于世界大学城空间平台的空间课程建设探究与实践r ——以单片机应用与实践课程为例 [J], 王文海

3.建设地理空间数据交换平台拓展测绘事业发展空间——浙江省地理空间数据交换平台建设的思考与实践 [J], 陈建国

4.基于实践与创新能力培养的城市地下空间工程专业实践教学体系的改革与实践[J], 杨慧;江学良;孙广臣;刘思思;

5.从近代空间观念到马克思实践空间观念——以空间观念的"人学"蕴涵为线索 [J], 尚欢

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

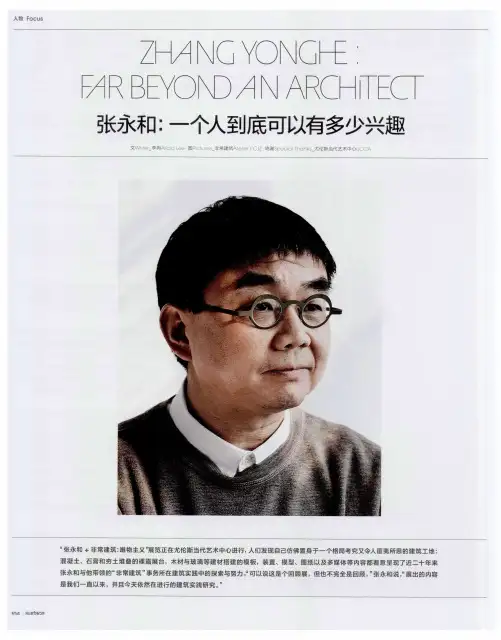

张永和实验建筑探索大师

冯玉玺;江滨

【期刊名称】《中国勘察设计》

【年(卷),期】2017(0)7

【摘要】作为中国当代建筑界的海归派元老级人物,张永和(图1)和他的非常建筑工作室是上个世纪90年代的拓荒者。

在2000年举办的第七届威尼斯国际建筑展上,他带领中国当代建筑正式登上了国际建筑舞台。

但是,也有人认为,从外观而言,非常建筑的设计并没有带给人视觉上的冲击力,缺少一种大师惯有的个人风格。

然而,就好比西方乐评家评论崔健时所说的那样,“他最大的贡献不在于他的作品有多么重要,而是他在不断地扩展摇滚乐在中国意识形态中的空间”。

【总页数】6页(P94-99)

【作者】冯玉玺;江滨

【作者单位】广东南华工商职业学院;上海师范大学美术学院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.非常实验"建筑城市学"--中国实验建筑代表人物张永和的非常十年

2.中国实验建筑的实践探索

3.中国实验建筑的实践探索

4.张永和:拓展实验建筑产业空间

5.张永和实验建筑之解

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析中国建筑师的实验性建筑摘要:近年来,中国很多大型公共建筑的设计师都来自国外,而建筑成果显然与城市原有建筑存在着强烈的反差。

随着2012年王澍获得普林茨克建筑学奖,中国建筑师的时代就要到来了。

本文就以王澍、张永和的几个建筑为例,浅析中国中国建筑师的实验性建筑。

关键词:中国建筑;实验性;中国建筑师Abstract: in recent years, many of China’s large public building designers are from abroad, and architectural achievement obviously with the city the original building has a strong contrast. With the 2012 Wang Shu Prinz g Architecture Award, Chinese architects era is coming. In this paper, several buildings to Wang Shu Zhang Yonghe as an example, experimental architecture of China of Chinese architects.Keywords: China Construction; experimental; Chinese Architects一、中国建筑2012年,是属于中国建筑界的一年,从王澍获得2012年普林茨克建筑学奖到吴良镛老先生获得2011年度中国科学技术奖,中国本土建筑师先后获得了国际和国内的认可,这似乎也预示着建筑学会因此变得更加炙手可热。

近年来,中国建筑界的影响力在国际上不断提高,中国现代的一些青年建筑师也随着中国建筑界的崛起而崭露头角,比如张永和、王澍、刘家琨。

如果把现在的中国建筑分成传统建筑和实验建筑两类的话,以张永和他们三人为主的一群“文艺建筑师”无疑是实验建筑的最佳建筑师代表。

我思故我在——非常建筑第三个十年的在与思

王辉

【期刊名称】《建筑师》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】本文借从笛卡尔、康德到梅洛-庞蒂对“我思故我在”这个哲学命题的思辨,来平行考察非常建筑三十年实践中张永和的智性发展轨迹,以眼、手、脑、心、灵五个官能为切入点,用空间的具身性来理解张永和近十年的建筑创作,展开一个从作者角度解读设计作品的建筑评论方式。

【总页数】11页(P16-26)

【作者】王辉

【作者单位】URBANUS都市实践建筑设计事务所

【正文语种】中文

【中图分类】TU-024

【相关文献】

1.我思故我在——让学生真正理解"我思故我在"精神实质

2.我思故我在我在深圳做建筑

3.“我思故我在”与“我在故我思”——读钟华教授新著《文艺的超越性品格之思》

4.“我思故我在”,还是我直觉故我在?——纳桑尼尔·霍桑对现代性自律主体认知论意义上的解构

5.尚思辰:汽车“非常色” 营销“非常道”——本刊专访车非常色CEO尚思辰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

张永和:适宜步行的城市才是宜居的张永和,中国著名建筑师、非常建筑工作室主持建筑师、美国注册建筑师。

并担任北京大学建筑学研究中心负责人、教授;2002年美国哈佛大学设计研究院丹下健三教授教席;2005年9月就任美国麻省理工学院建筑系主任。

三十年前,别人提起张永和会说,这是张开济的儿子。

张开济,我国第一批由建设部授予的“建筑设计大师”,曾设计天安门观礼台、革命博物馆、历史博物馆、钓鱼台国宾馆、三里河“四部一会”建筑群。

现在,张永和被称为“中国现代主义建筑之父”。

张永和认为,宜居的城市一定是可步行的。

步行,应该是城市人独有的享受:出去走走,买点东西,看场音乐会。

在他看来,北京或上海浦东等地却恰恰不宜步行:道路太宽,过街要小跑着才能趁着绿灯未灭时冲过去;交通不便,没有形成购物网络。

这样的城市街区变成一组孤立的岛屿。

人们在一个岛上生活,到另一个岛上班,再到另一个岛休闲,永远处于室内,中间全靠汽车代步,背离了健康生活的目标。

虽然近年来城市绿化正在被重视,但张永和说:生活在城市里为的是享受健康舒适的生活,而不是为了看到绿化。

上海曾宣布将在2015年初步建成国际性生态城市。

在张永和看来,生态城市与宜居城市是密不可分的。

而宜居城市需要具备几个要素:一、适当的密度。

包括人口密度和建筑密度。

人如果住得不够密,不可能支撑起足够的商业。

建筑密度在建筑学领域被称为覆盖率,是指房子不能盖得太稀。

现在中国城市的建筑覆盖率一般在30%左右,太低了,宜居城市应该在50%。

这不是说要牺牲绿化。

事实上,绿化应该集中在公园内或住宅区内。

比如威尼斯,这座水上城市的河道旁并没有很多树,但是它仍然很绿,因为植物都在庭院里。

东京的密度比北京高很多,往任何方向走不超过两百米都会有24小时便利店,住起来就很舒服,曼哈顿和香港也不错。

二、适当的尺度。

楼的高度,街道的宽度,街区的大小都是尺度的一部分。

一个宜居城市,不是马路越宽越好,建筑越大越高越好,这是封建帝国的审美,人会觉得大空间不亲切。

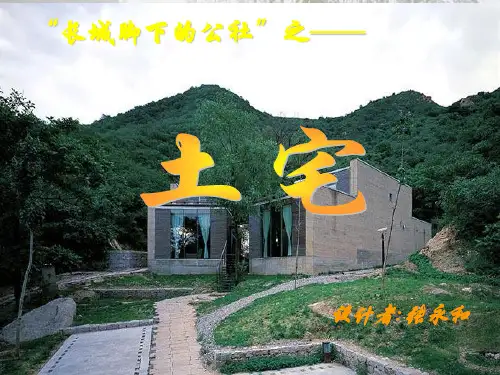

长城脚下的公社之三:“土宅”别墅设计“土宅”别墅设计土宅设计构思:建筑从当中被分成两半,藉以引入了不同的景致、空间,也带入了"山水"意境。

水的部分,有条小溪直直地登堂入室,在入口的玻璃地板之下粼粼闪光。

中庭,则由一侧的山峦与另一侧住屋分裂的两翼共同围塑空间,柔和地处理了自然地京与人造建筑间的分际。

这座分裂的房子并非一成不变。

两半间的角度可自由调整,俾使配合不同的山坡地形。

根据每个特殊基地的地理状况,分裂之屋可以整合成单栋的、或变形为平行的、互相垂直的、一长条或背对背的各式建筑。

换句话说,分裂仅是弹性建筑的多样状态之一。

分裂之屋同时也是生态学的:承重墙以土埆配合木头支架组成。

土埆厝在中国是相传已久的建筑形式之一,除了减少环境冲击的优点外,还具有隔热隔音的功效,使房屋冬暖夏凉。

利用结合传统建筑的方式,我们表达了对创造现代中国民居的企图,而非陷落于盲目仿效古建筑形象的窠臼中。

张永和(中国大陆)简介:张永和,非常建筑工作室主持建筑师,北京大学建筑学研究中心教授. 1983年获得美国保尔州立大学建筑系环境设计理学士(荣誉毕业)。

84年获得美国伯克利加利福尼亚大学建筑系建筑硕士学位。

1989年获美国注册建筑师证书并成为美国建筑师协会会员。

张永和(中国大陆)获得荣誉:美国金钥匙荣誉协会终身会员1982美国建筑师协会/基金会奖学金1983-84美国伯克莱加利福尼亚大学:Bakewell & Brown和Bakewell & Weihe建筑画奖1984 美国建筑师协会印地安那波利斯分会"纸上建筑"竞赛荣誉奖1986美国密西根大学:Walter B. Sanders设计教学研究奖金1988-89 美国"从桌子到桌景"概念性物体设计竞赛一等奖1988日本新建筑国际住宅设计竞赛一等奖1986日本新建筑国际住宅设计竞赛佳作奖1991美国建筑师协会旧金山分会/旧金山建筑基金会:旧金山洛杉矶3X3+9设计竞赛获胜者1991美国纽约建筑联盟:青年建筑师论坛奖1992美国圣路易斯华盛顿大学:Steedman建筑旅行研究奖金(去欧洲、亚洲考察一学年)1992-93作为8名中国建筑家之一入选日本《世界之建筑家581人》1994美国进步建筑奖1996张永和(中国大陆)主要作品:席殊书屋南昌 1996四方城,"运动中的城市"展维也纳分离派美术馆,维也纳 1997清溪坡地住宅群广东 1998可大可小,亚洲建筑三人展(与新加坡陈家毅建筑事务所、台北季铁男建筑工作室合作),建筑联盟建筑学院,伦敦 1998玻璃洋葱,餐馆北京 1998蛇足,"运动中的城市"展路易斯安那现代美术馆,丹麦 1999润唐山庄,集合住宅深圳 1999红石实业办公室室内北京 1999组图三:长城脚下的公社土宅设计构思建筑从当中被分成两半,藉以引入了不同的景致、空间,也带入了"山水"意境。

[doc格式] 张永和:很多传统,我们没有很好地关心它张永和:很多传统,我们没有很好地关心它作为着名建筑大师张开济之子,他却自言”学建筑只是偶然”;他教的设计,却带着学生盖房子;他受到的教育,以西方的文化为多,却对中国年轻人惧怕传统,觉得特别遗憾.他充满矛盾,却立场坚定张永和:很多传统,我们没有很好地关心它文/河西对于中国建筑来说,张永和这名字代表着一种趣味,一种立场,一种前卫性.他在北京的工作室叫”非常建筑”,2002年以前的几年里,张永和带着一帮学生,在北大未名湖边的一个四合院里,像真正的建筑匠人那样造房子,同时在外面做设计项目.不张永和以盈利为目的的建筑工作室,全国仅此一家.当山语间,竹化城市,晨兴数学中心,席殊书屋,分成两半的房子(二分宅)为他赢得声誉,一个经常出现在媒体上的明星张永和,一个经常出现在展览中的艺术家张永和和一个踏踏实实进行建筑工程的张永和开始出现在人们的视野中.1981年,张永和自费赴美留学,先后在美国保尔州立大学和伯克利加利福尼亚大学建筑系分别取得环境设计理学士和建筑硕士学位.1985年开始相继在美国保尔州立大学,密执安大学,伯克利加大和莱斯大学教书.1989年成为美国注册建筑师. 其间曾在一系列国际建筑设计竞赛中获奖. 自1993年起,与鲁力佳成立”非常建筑” 工作室并开始在国内的实践.1996年底正式辞去美国莱斯大学教职,回国.在中国建筑界,张永和比一般的先锋建筑师要主流些,但仍在主流的边缘.作为中国改革开放后第一批赴美学习建筑的留学生,着名城市建筑研究评论家史建说他”像人类学家那样研究人们活动的每一个细节及其意义,以此来体察人们的活动与人造环境的相互关系.”不过,对于艺术批评家对他”一杆翠竹打天下”的论断,他显得不屑一顾.2008年,由于颇具争议的SOHO中国前门项目和刚结束的威尼斯双年展的策展工作,张永和又一次进入了中国公众的视线中.全世界都有人在用竹子中国新闻周刊:为什么那么喜欢竹子?张永和:我发现竹子有三个特性.第一,它的根系是一个串的系统,所以不能一棵一棵种.我在北京发现,竹子的根系将老房子的基础破坏,所以要种在一个竹槽里,竹子有放射状和线性两种生长的根系,北京普遍是线性的,在地下埋—个水泥槽子,这样竹子的根就不会乱长,我特别受这个的启发. 第二,平时看一棵树,树冠多大,树根就多大,可是有两种植物,一个是竹子, 一个是芭蕉类的植物,根系特别小.你移植一根竹子,三十厘米一个土疙瘩团就可以了. 第三是竹子的生长期特别短,所以从材料来说现在也是全世界研究的绿色材料.因此.我就想一种植物可以在城市里长成一个系统,而且可以长在建筑上面(棕榈也可以,我们在成都的建筑屋顶就种了棕榈).竹子是草,可是它有乔木的高度.中国新闻周刊:有建筑评论家对你的竹子符号提出了”一杆翠竹打天下”的批评, 你怎么看?张永和:我对建筑以外的意义并不太感兴趣,并不是说它没有,只是我觉得这不是我工作的重点.王南溟(现代书法创作和当代艺术评论,策划)说我”一杆翠竹打天下”,那完全是胡说了.一个建筑师要干很多工作,盖起房子,哪那么简单?竹化城市反映的是对城市环境的关注.王南溟对这个事件是不是有一些误解?我当时也许应该多做一些解释,但是恐怕也会造成更多的误解.文化的意义当然存在,人们看卧虎藏龙》中的竹林,就会觉得这是中国的符号. 可是竹子与建筑关系的研究中国其实是很落后的,最先进的是南美的哥伦比亚,当然这和南美竹子长得好有关.这也是世界上唯一一个建筑师用竹子来做结构建房子的国家,当然那和竹化城市又完全不同,他们是把竹子作为建材来研究.欧洲对此也有很好的研究.其实全世界到处都有人在用竹子. 中国新闻周刊:你的”分成两半的房子” (二分宅)这个项目是否受到什么启发吗? 张永和:我那个名字反映的是建筑的一个基本状态.建筑界的朋友经常批评我太理性,我基本上是一个擅长分析思维的人.我对院子感兴趣,我在北京的四合院里出生长大,那种感隋是专业知识不太能取代的,那是我的62中国新I11111t20081124经验.一直延续到l3岁.后来,个地方住(超)过十三年.把它作为北京的一个住宅原型,一个方案,但觉得拿到山沟里不皖是内向的,都市的,而山里有做了很久才做出这样一个方案:拘院子的围墙,把分成两半的这,这样就把基地上的树全留下了.了一个”~lited”(分开)的房子,也体现了这个”分”,如果把它罐发现,楼梯就会合成一体,(名来的.:闻周刊:你的设计首先考虑的境情况?【:对.有些建筑师,像彼得?FF口就是形而上的哲学,实际上每件事情都要考虑实际,才能把有沟通的诚意闻周刊:从你的泉州”小当代这个”分成两半的城市”,你还览传统和文脉?:这和我的经历有关.我接触互方的为多,音乐,油画,小说陇对中国文化的了解比起我对西晖真是差太远了,我对西方当代国之后,我觉得特别遗憾,发和美国文化真的不同,每个美是自己如何和别人不一样.后去日本,发现他们真的能将最和传统的形式并存在一起,特我发现许多年轻人怕传统,这是特别遗憾的一件事.还是应该去理解传统, 当然我不是说完全拿来,还是要理解它.很多传统并没有那么陕的消亡,可是我们没有很好地关心它.中国新闻周刊:青年建筑师大展的时候,萧默(建筑艺术历史与理论学者)提出来说有些设计他看不懂之类,你觉得是否中国一些老的建筑师太保守了?张永和:老的建筑师是一个时代的见证,我们是这个时代的见证.我说的对传统的关注,关心,和尊重他们这一代人的想法的确还是不太一样,不同代之间的建筑师也很少有交流.看不懂看得懂这事,我也有一个经验,我写过一本书叫《作文本》,出版后一片骂声,说看不懂, 说我故弄玄虚.可能中国和美国相比有更多的不信任.不过有一次,碰到一个学生,他跟我说他老师让他看的?作文本》,他看了以后觉得从这本书里可以看到,如何用文字来搭一篇文章,它是非常精确的.大家都需要有沟通的诚意,反过来说,我们对那些老先生恐怕也没有很好的沟通. 中国新闻周刊:你说你是个特别理性的人,怎么也喜欢文学呢?张永和:我喜欢的文学范围特别窄,我喜欢的艺术也特别窄.我不太习惯表达感情的演出,像诗歌,跳舞,我都有点吃不消. 我喜欢的其实都是很冷静的作品,比如罗伯?格里耶的《嫉妒》,这部小说完全是设计出来的,挺枯燥,可是你可以清晰地看到他是怎么把小说搭起来的.所以我喜欢侦探小说,恐怖小说我就完全看不下去.中国新闻周刊:2005年9月你就任美国麻省理工学院建筑系主任,至今三年了, 你觉得中美之间的建筑教育差异大不大张永和:差异不算大,中国和欧洲的异大中国的建筑教育基本上是—个美术i 育,这20年受到许多思潮的影响,但是没有系统理清这些思想,就变成一个比较; 乱的状态,美国少一点混乱.特别是东岸; 些所谓的大学校,一般都是从理论到实中国还没那么清晰的认识.但是我恰恰不认同的就是从理论到践,我觉得就直接造成了美国建筑好房子: 的情况,也造成了建筑这行业脱离社会的i 实.中国的情况就更严重了,有些学生鄙; 建筑的物质性,他不关心房子怎么造,认: 这是工匠应该关心的问题.美国文化和中国不一样,我去了以J就提出”从实践到实践”.第一个实践是j筑的核心知识,基本怎么盖一个房子,这{ 的基础知识在中国这样的国家可能都不! 好教,所以建筑系的一个大学毕业生毕业J 常常不会盖房子.中国新闻周刊:在现代中国这样一大规模的都市建设过程中,你对中国当代; 筑和建筑师有什么评价?张永和:就中国的建筑来说,从质j来说已经提高很多了,和质量一般的荷兰; 筑比,我们差不太多.但是就思维方式来说,有些中国建j师的确有点狭隘.我不是指那批根本没有I 法没有抱负的建筑师,而是指在中国的建j 体制下(以留美为主)的建筑师恰恰限于种形式主题的出发点.尽管我觉得很多建j 师做得也不错,可是我看不到太多持续发j 的可能.不管是它与外国建筑像不像,至思维方式里缺乏独立的思考.当然也不是f 有人都这样.CHINANEWSWEEK200811246。