民族宗教信仰的基本特征

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:1

自考中外民俗知识点【篇一:自考中外民俗知识点】第一章民俗概述 1、民俗的定义:使广大民众所创造和传承的文化现象。

2、民俗的分类:经济民俗、社会民俗、信仰民俗、游艺民俗。

3、民俗的基本特征:民俗的集体性与模式性、民俗的传承性与播布性、民俗的稳定性与变异性、民俗的民族性与地方性、民俗的原始性与神秘性。

4、民俗的社会功能:民俗的教化功能、民俗的规范功能、民俗的娱乐功能、民俗的审美功能、民俗的维系功能。

5、民俗的形成:(一)经济的原因(二)【篇二:自考中外民俗知识点】民俗即民间风俗,是广大民众所创造和传承的文化现象。

民俗的分类,按内容来分,分为经济民俗,社会民俗,信仰民俗,游艺民俗。

经济民俗,是指人们在创造和消费物质过程中所形成的民俗。

(生产民俗,商贸民俗,饮食民俗,服饰民俗,居住民俗,交通民俗等。

)社会民俗,是指人们在特定的条件下所结成的社会惯制,它所涉及的是从个人到家庭,家族,乡里,民族,国家乃至国际社会在结合,交往过程中使用并所传承的集体行为方式。

(主要家庭乡里民俗,人际交往民俗,人生礼仪民俗,岁时节日民俗等)信仰民俗,指在物质文化与制度文化基础上形成的有关意识形态方面的民俗。

民俗的基本特征:集体性与模式性传承性与播布性稳定性与变异性民族性与地方性原始性与神秘性民俗的集体性:是指民俗在产生,流传过程中表现出来的基本特征,也是民俗的本质特征。

民俗的传承性:是民俗文化在时间上的纵向延续过程,它体现了某一民俗的历史发展。

民俗的播布性:是民俗文化在空间上的横向传播过程。

俗话说“十里不同风,百里不同俗”指的就是民俗的地方性。

“上刀山,下火海”“上刀梯”以及面具舞的表演,都表现了民俗的原始性和神秘性。

民俗的功能是指它在人类社会生活中的作用。

民俗的社会功能分为:教化功能,规范功能,娱乐功能,审美功能,维系功能。

民俗的娱乐功能,是指民俗能对社会成员心理产生快乐和愉悦的调剂作用。

民俗的审美功能,是指民俗能对社会成员心理产生悦耳悦目和悦神悦意的审美作用。

民族的概念与基本特征民族是指人们在历史发展过程中,因共同的生活环境、语言、文化、宗教信仰等因素而形成的一个相对稳定的群体。

民族的概念与基本特征是指在不同的国家、地区和历史时期,人们对于民族的理解与认知以及民族的共同特征和表现形式。

以下将探讨民族的概念和基本特征。

首先,民族的概念与认知存在多样性。

不同国家、地区和文化背景对于民族的理解和概念都存在差异。

例如,中国传统观念中,对民族的定义强调了共同的历史记忆、文化传统、共同的祖先以及文化心理和道德价值观的相似性。

而在西方国家,民族的定义更注重对个体精神特征的探讨,重视多元文化的交融和共存。

此外,民族还具有自我认同和他者认同的双重性。

民族自我认同是指个体对自身所属民族特征的认同和自觉。

通过共同语言、文化和历史等因素,个体形成了对自身所属民族的认同感,这种认同感对于民族的凝聚和传承具有重要的意义。

他者认同是指其他群体对该民族的认可和认同。

民族之间往往有交流、接触和交融,这种跨民族的认同感在多元文化社会中显得尤为重要,它能够促进不同民族之间的交流与合作,减少文化冲突和矛盾。

最后,民族还具有动态性和多元性的特点。

民族并不是静态的,它随着历史的进程、社会的变迁而发展和演变。

民族随着时间的推移会产生变化,新的思潮、观念和文化形式不断涌现,这使得民族成为一个多元、开放的概念。

不同民族会因地理位置、历史背景和社会环境等因素而呈现出多样性的特点,这种多样性在世界各地的民族关系中都是普遍存在的。

综上所述,民族的概念与基本特征是一个复杂而多元的命题。

不同国家和文化对民族的理解与认知存在差异,但共同的语言、文化、历史记忆和地域共同性是构成民族的主要特征。

民族还具有自我认同和他者认同的双重性,同时也具有动态性和多元性的特点。

对民族概念与基本特征的深入理解,有助于增进不同民族之间的交流与合作,促进和谐共存的多元文化社会的构建。

民族:民族(英Ethnic group或Ethnicity)是指一群基于历史、文化、语言、宗教、行为、生物特征而与其它有所区别的群体。

民族有“客观”的特质,这些特质可能包括地域、语言、宗教、外貌特征或共同祖先,也包括“主观”的特质,特别是人们对其民族性认知和感情。

世界公认民族有两千多个,按民族构成所具有的特征,可分为:东亚地区、东南亚地域、南亚地区、中亚地区;西亚北非地区;西部欧洲(包括西、北和南欧)、东欧地区;撒哈拉以南的北部地区、西南部地区;北美洲、中南美洲;大洋洲。

中国是一个多民族国家。

按照中华人民共和国官方的划分,中国目前有汉族、藏族、蒙古族、维吾尔族、回族、壮族、满族等56个民族。

汉族是中国人口最多,地域分布最广的民族。

汉族广泛分布在全国各地,其中主要集中在东北、华北、华东、中南、甘陕以及云贵川渝等地区。

根据中国大陆2010年第六次人口普查,在大陆总人数中汉族占91.51%。

其他55个民族统称为“少数民族”。

藏族主要分布在西藏、青海、四川和云南等地;满族分布在东北;蒙古族主要分布在内蒙古自治区;维吾尔族主要分布在新疆;回族主要分布在宁夏;壮族主要分布在广西。

台湾当局将大陆通称的台湾高山族称为原住民,并将其划分为12个民族。

民族特征:①指构成一个民族所应具备的共同语言、共同地域、共同经济生活、共同心理素质这4个基本特征。

每一个基本特征都具有特定的内容,他们之间是相互联系、相互依赖、相互制约的。

由于历史的、现实的和民族自身形成发展中的原因,各种特征具体在每个民族中的表现程度是不同的。

②各民族在政治、经济、文化艺术、语言文字、风俗习惯、宗教信仰、心理素质等方面的特点。

在长期的历史发展中形成,并随着社会的发展,自然环境和生活条件的改变而不断变化。

宗教:宗教是理论化和系统化的伦理道德,它以“上帝”、“真主”、“天公”、“诸神”等神秘偶像的意志为一条逻辑主线,把各种零碎的、具体的道德规范以及各种自然规律和社会法则联系起来、统一起来,这些神秘偶像实际上就是社会利益(特别是统治阶级利益)的化身。

公务员中的民族宗教知识备考重点公务员考试是许多年轻人追求稳定职业的选择,备考的内容非常广泛,其中包括对民族宗教知识的了解。

民族宗教知识涉及到我国众多民族的宗教信仰,了解这方面的知识能够帮助我们更好地理解和处理与宗教相关的事务。

接下来,我们将讨论公务员考试中民族宗教知识备考的重点内容。

一、中国的主要宗教信仰我国是一个多民族、多宗教的国家,主要宗教信仰包括佛教、道教、伊斯兰教、基督教等。

备考时,我们应该了解每个宗教的起源、信仰原则、重要经典以及各个宗教的传播情况等内容。

1. 佛教:佛教起源于印度,通过中国的传播和发展成为我国重要的宗教之一。

我们需要了解佛教的主要教义,如四圣谛、十二因缘等;同时熟悉佛教的发展历程,如佛教在中国的演变、佛教文化的传播等。

2. 道教:道教是中国独有的宗教信仰,强调追求道的境界。

备考时需要了解道教的基本教义,如“道可道,非常道”等;同时熟悉道教与中国传统文化的渊源,如道教与易经、道教艺术等。

3. 伊斯兰教:伊斯兰教是中国境内少数民族的主要信仰之一,备考时需要了解伊斯兰教的基本教义,如信仰一神、尊崇先知穆罕默德等;同时应该熟悉中国的伊斯兰教发展历程、主要民族群体以及宗教活动等。

4. 基督教:基督教是随着西方文化传入中国的,备考时我们需要了解基督教的信仰原则,如信仰三位一体、救赎等;同时应该熟悉基督教在中国的传教活动以及与中国传统文化的关系。

二、我国宗教政策与法律法规理解我国的宗教政策与法律法规对于公务员来说是必要的。

备考时,我们需要熟悉《中华人民共和国宗教事务条例》等相关法律法规的重要内容,如政府对宗教事务的管理、宗教活动的法定权益等。

三、民族宗教与社会稳定了解民族宗教与社会稳定的关系,是公务员备考中的重点之一。

我们需要了解各个宗教在我国社会中的地位与影响,以及宗教与社会稳定的关系,如宗教团体的社会管理、宗教思想对社会的影响等。

四、宗教文化保护与传承我国拥有丰富的宗教文化遗产,对于公务员来说,了解宗教文化保护与传承的重要性也是必要的。

民族宗教工作知识点一、什么是民族宗教工作?1.1 定义民族宗教工作指的是国家对民族宗教事务的管理和指导工作。

它旨在保护和尊重各民族的宗教信仰自由,促进各民族之间的团结和谐,推进民族共同繁荣发展。

1.2 民族宗教工作的重要性•维护国家统一和社会稳定•促进民族团结和谐•推动民族地区经济社会发展二、宗教与国家关系2.1 宗教的定义宗教是人们对宇宙和生命意义的一种信仰体系和行为方式,涉及信仰、仪式、道德规范等方面。

2.2 宗教与国家的关系•宗教独立于国家,享有信仰自由•宗教依法接受国家的管理和监督•宗教与国家互相尊重、互不干涉三、宗教信仰自由的保护3.1 中国宗教信仰自由政策的历史变迁•新中国成立后的宗教政策•改革开放后的宗教政策•近年来的宗教政策调整3.2 宗教信仰自由的内涵和保障•国家宪法对宗教信仰自由的明确规定•宗教事务管理法律法规的制定和实施•创建和谐宗教关系的努力四、宗教事务管理原则与方式4.1 宗教事务管理的原则•法治原则•宗教内部自治原则•良序管理原则•民族团结原则4.2 宗教事务管理的方式•注重宗教教育和培训•加强宗教机构管理•推动宗教与社会主义社会相适应•维护宗教活动秩序和公共安全五、民族宗教工作实践与经验5.1 民族宗教工作的基本经验•重视宗教界代表人士和群众的参与•各级政府部门的密切配合与协同作战•宗教工作与民族工作的有机结合5.2 民族宗教工作的成功案例•新疆维吾尔自治区的宗教工作实践•西藏自治区的宗教工作实践•四川甘孜州的宗教工作实践六、展望与建议6.1 展望•未来宗教工作的发展趋势•民族宗教工作与国家治理的深入融合6.2 建议•完善宗教法律法规和政策体系•加强宗教领域的人才培养和研究力量•深化国际交流与合作,借鉴有益经验以上是对民族宗教工作知识点的全面介绍。

通过了解宗教与国家的关系、宗教信仰自由的保护、宗教事务管理原则与方式以及民族宗教工作的实践经验,我们可以更好地理解和把握民族宗教工作的重要性和复杂性。

民族宗教知识培训计划一、培训目的随着社会的不断发展和进步,民族宗教问题已成为影响社会稳定和人们生活的一个重要因素。

为了提高广大群众对民族宗教问题的认识,加强对民族宗教正常活动的指导和管理,本培训旨在帮助参训人员深入了解民族宗教知识,提高对民族宗教问题的认知水平,为进一步加强对民族宗教工作提供有力的人才支持。

二、培训对象本培训对象为社会各界人士,特别是从事宗教工作的工作人员、宗教研究者和社会管理人员。

三、培训内容1. 民族宗教概念及其发展历程2. 民族宗教的基本特征和意义3. 民族宗教与民族文化的关系4. 民族宗教与社会稳定的关系5. 民族宗教与国家政策的关系6. 民族宗教活动的法律法规及管理7. 宗教团体的组织形式和运作模式8. 民族宗教在当代社会的现状和发展趋势四、培训方式本培训采取多种培训方式,包括课堂教学、专题讲座、案例分析和实地考察等形式。

同时,引进相关领域的专家学者,开展专题讲座,并邀请有实践经验的管理人员分享案例,以期提高参训人员的学习效果。

五、培训计划主题一:民族宗教概念及其发展历程时间:1天内容:1. 进行民族宗教概念的讲解,介绍民族宗教的本质和特征;2. 分析民族宗教的发展历程,探讨民族宗教对社会的影响。

主题二:民族宗教的基本特征和意义时间:1天内容:1. 介绍民族宗教的基本特征,包括信仰、仪式、祭祀、祈祷等;2. 探讨民族宗教的意义,包括对民族文化的传承和发展,对社会和谐稳定的维护等。

主题三:民族宗教与民族文化的关系时间:1天内容:1. 分析民族宗教与民族文化的关系,探讨民族宗教在民族文化传承中的作用;2. 探讨宗教与文化的融合与冲突。

主题四:民族宗教与社会稳定的关系时间:1天内容:1. 探讨民族宗教对社会稳定的影响;2. 分析民族宗教在社会冲突中的作用。

主题五:民族宗教与国家政策的关系时间:1天内容:1. 介绍国家对民族宗教的政策法规,包括保障信仰自由等;2. 探讨民族宗教与国家政策的关系。

简单介绍水族文化特点水族文化是中国少数民族之一的水族民族所创造和继承的一种文化传统。

水族民族主要居住在我国云南、贵州、广西等地的山区和边远地区。

水族文化特点是受到水族民族宗教、语言、生活方式及地理环境等多方面因素的影响,具有较为鲜明的特色与风格。

一、宗教特点水族民族信仰木仰教,宗教信仰在水族文化中占据着重要地位。

水族人认为自然界万物都有灵性,是可以被人尊敬和崇拜的,因此宗教在水族文化中是贯穿着生活的。

水族宗教有丰富的祭祀仪式,如“赛櫈”、“摆天神”、“送满杯”、“赛花”、“千寨会戏”等。

这些节日与仪式大多是围绕着神灵、自然、家庭及社区生活的方面展开的,体现了水族民族的信仰、礼仪及文化特征。

二、语言特点水族民族语言属于藏缅语族,是水族文化的重要组成部分,目前共有7个方言,水族文化与水族语言息息相关。

水族语言是一种口头传承的语言,没有任何文字记载,沿袭了水族民族族群中的礼仪、风俗、传统和历史等方面。

水族人自然的语音节奏、曲调、语感,以及较为丰富的词汇使得水族语言具有独特魅力。

三、服饰特点水族民族传统服饰非常华丽,通常使用丝绸、麻类、棉布等材料,装饰有鸟、兽、花、草等图案。

在水族服饰中,金、银、珠、玛瑙等贵重物品被广泛使用,饰品装饰夸张,具有强烈的装饰性和归属感。

例如,男子头戴有头冠,披边袍,佩戴银手镯、项链,还有银饰马扎布等;女子穿着彩色上衣,外罩长衫裳,戴着珠子和花苞,形象婀娜、美丽高贵。

四、建筑特点水族文化中的建筑物是特别的。

水族民族建筑和生活习俗具有紧密关联,包括村落、屋舍以及民族风格的广场、舞台等等。

水族人的屋子大多数是木制的,因为木材在水族的传统文化中有很重要的地位。

水族屋底采用竹片、树皮覆盖,使得房子既能够让人舒适地居住,也能够防止雨水渗透。

水族民居多为三坡式房屋,通常采用榫卯连接方法,可以防止屋子被强风吹倒。

五、食品特点水族民族的饮食文化其实也是非常有特色的,水族人好吃辣,善于吃使用中国西南独有的山上和山下食品,如过江米、禁治蛇、酸笋鱼等。

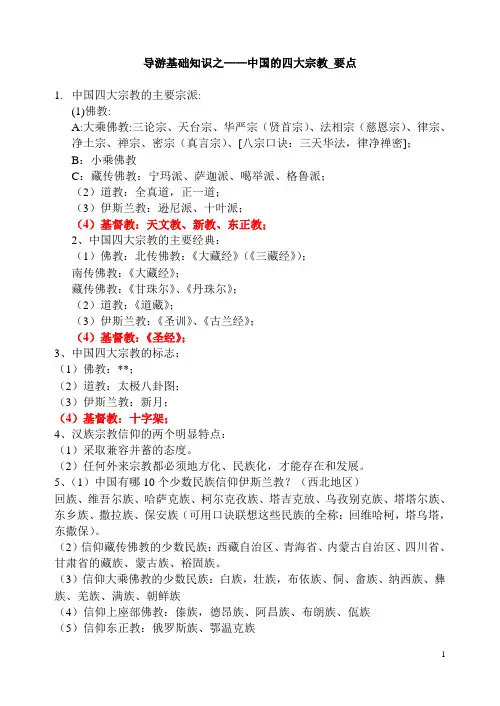

导游基础知识之——中国的四大宗教_要点1.中国四大宗教的主要宗派:(1)佛教:A:大乘佛教:三论宗、天台宗、华严宗(贤首宗)、法相宗(慈恩宗)、律宗、净土宗、禅宗、密宗(真言宗)、[八宗口诀:三天华法,律净禅密];B:小乘佛教C:藏传佛教:宁玛派、萨迦派、噶举派、格鲁派;(2)道教:全真道,正一道;(3)伊斯兰教:逊尼派、十叶派;(4)基督教:天文教、新教、东正教;2、中国四大宗教的主要经典:(1)佛教:北传佛教:《大藏经》(《三藏经》);南传佛教:《大藏经》;藏传佛教:《甘珠尔》、《丹珠尔》;(2)道教:《道藏》;(3)伊斯兰教:《圣训》、《古兰经》;(4)基督教:《圣经》;3、中国四大宗教的标志:(1)佛教:**;(2)道教:太极八卦图;(3)伊斯兰教:新月;(4)基督教:十字架;4、汉族宗教信仰的两个明显特点:(1)采取兼容并蓄的态度。

(2)任何外来宗教都必须地方化、民族化,才能存在和发展。

5、(1)中国有哪10个少数民族信仰伊斯兰教?(西北地区)回族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、塔吉克放、乌孜别克族、塔塔尔族、东乡族、撒拉族、保安族(可用口诀联想这些民族的全称:回维哈柯,塔乌塔,东撒保)。

(2)信仰藏传佛教的少数民族:西藏自治区、青海省、内蒙古自治区、四川省、甘肃省的藏族、蒙古族、裕固族。

(3)信仰大乘佛教的少数民族:白族,壮族,布依族、侗、畲族、纳西族、彝族、羌族、满族、朝鲜族(4)信仰上座部佛教:傣族,德昂族、阿昌族、布朗族、佤族(5)信仰东正教:俄罗斯族、鄂温克族6、、佛教创始于何时何地?创始人是谁?佛教约创立于公元前6世纪的古印度。

创始人名悉达多,姓乔答摩,佛徒尊称其为“释迦牟尼”(意即“释迦族的圣人”)。

在世界各个大宗教中,佛教创立时间最早。

释迦牟尼生活年代大约与孔子同时。

7、、印度佛教发展的四个时期:要点提示:3个600年(1)初600年(公元前6世纪——公元1世纪中叶):原始佛教时期(200年);部派佛教时期(400年);坚持传统上座部佛教(小乘佛教);主张改革大众部佛教(大乘佛教)。

1、新教( 抗罗宗)的特点四项基本教义构成了新教的特点:1.圣经的权威高于罗马天主教圣传和教皇的权威。

2.拯救是通过对耶稣基督的信仰而不是通过善功而获得。

3.平信徒或教会普通会众强调修道士和牧师。

4.使用本民族语言而不是拉丁语。

由于教会内的不断分化,各派在教义上也各有侧重。

简而言之,新教以因信称义、推崇《圣经》权威为主旨。

除了肯定“普世信经”之外,也分别承认路德、加尔文等人的著述的重要性。

其特点在于主张人只凭信仰就可与上帝直接交流,无须教会作中间人。

同时新教简化了天主教的宗教礼仪,废弃了神职人员守独身的规定,这是新教教义对天主教教义法规的一个人性改革。

新教教派不断地分化、创立以至于全世界目前约有八千多个不同的派别。

美国的新教派别主要有:首先目前在美国新教中最大的浸礼宗,特别致力于向世界各地派遣传教士。

其1907年成立的北方浸礼联会是第一个全国性组织,后因1845 年在蓄奴制问题上发生分歧,南方派分裂出去另建了南方浸礼联会。

再者是最初由爱尔兰移民传入的卫斯理宗,主要由联合卫理公会及一些小组织构成,其福音运动总部热衷于通过解放神学拯救世界。

此外还有信义宗、加尔文宗、圣公会、圣洁教会等教派,魔下也分别包含几十个分支。

2、天主教的特点其主要特征是:除以…圣经》作为信仰的依据,还认为教父哲学和经院哲学的一些著述、教14的教喻、教廷的信条具有重要的意义。

天主教是唯一的一个真正教会,通过一条不曾间断的最高权力的延续线,这个教会可以追溯到使徒彼得。

天主教遵奉拉丁礼仪,以梵蒂冈罗马教廷为核心,教皇为首脑,掌管世界各地的传教事业并有权任命各地的主教,其阶级制度比较严格。

但在美国这样一个强调自由的国度,往往会发生本地教会不完全服从梵蒂冈教廷的事件。

总而言之,天主教所根据的教义是,人与上帝同归于好,一方面是靠自身的品行和努力,另一方面要靠神长的代求。

罗马天主教徒认为教会是圣经的唯一适宜的教导者和解释者,在这一点上是与新教徒不相同的。

藏文化常识(原创版)目录一、藏文化的简介二、藏文化的基本特征三、藏文化的主要内容四、藏文化的现代发展正文一、藏文化的简介藏文化是指在西藏地区及周边地区,以藏族人为主体,经过长期历史发展而形成的一种独特的文化体系。

藏文化具有鲜明的民族特色,包含了丰富的历史、宗教、艺术、民俗等内容,是中华民族文化宝库中的重要组成部分。

二、藏文化的基本特征1.独特的宗教信仰:藏文化以藏传佛教为主要宗教信仰,其信仰形式多样,包括宁玛派、萨迦派、噶举派、格鲁派等。

藏传佛教对藏族人民的生活、习俗和文化产生了深远的影响。

2.丰富的民间艺术:藏文化拥有丰富的民间艺术,如唐卡、壁画、雕塑、歌舞、戏剧等,其中唐卡被誉为藏族文化的“百科全书”,展现了藏族人民的艺术才华和审美情趣。

3.独特的风俗习惯:藏族人民有着独特的风俗习惯,如藏历新年、雪顿节、赛马节等传统节日,以及藏袍、藏饰等民族服饰,展现了藏族人民的生活习俗和民族特色。

三、藏文化的主要内容1.藏语文化:藏语是藏族人民的母语,拥有丰富的词汇和表达方式。

藏文是藏族特有的文字,由松赞干布时期创制,具有独特的字母体系和书法艺术。

2.藏医学:藏医学是一种具有悠久历史的民族医学,其理论体系和实践经验在藏族人民生活中具有重要地位。

3.藏族建筑:藏族建筑以石木结构为主,具有独特的风格和布局,如布达拉宫、大昭寺等著名建筑,都是藏族建筑艺术的瑰宝。

四、藏文化的现代发展随着我国现代化进程的推进,藏文化得到了更好的保护和发展。

政府投入资金对藏文化进行挖掘、研究和传承,同时推广藏文化走向世界,加强与其他文化的交流与合作,使藏文化在国际舞台上绽放光彩。

总之,藏文化是中华民族文化的重要组成部分,具有丰富的内涵和独特的魅力。

综合测试五一、填充题1.尊重少数民族的风俗习惯,()各民族都有保持或改革自己的风俗习惯的自由,这是我们党和国家对待少数民族风俗习惯的一贯政策。

2.民族风俗习惯是指各民族在()和精神生活方面广泛流传的风尚、习俗,是各民族经济、政治和文化生活的一种反映。

3.民族风俗习惯是随着社会生产力的发展而发展变化的,它又反过来给经济基础以影响;它带有较大的稳定性,它的改变常常落后于()的改变;它集中反映了组成一个民族的人们的()和行为方式。

4.民族风俗习惯与各民族的社会生活保持着千丝万缕的联系,并以巨大的、有形()的力量对各民族社会生活的许多方面产生着深刻的影响。

5.民族风俗习惯中的陈规陋习,是民族风俗习惯中的糟粕,它对社会生活所产生的消极和()作用,正是移风易俗的必要所在。

6.民族风俗习惯的形成与民族居住地区的自然环境、自然条件和()条件有密切的联系。

7.民族风俗习惯的()与自然变异是相辅相成的,不能把自然变异形式绝对化,而必须从这一特征的积极意义出发,科学地加以应用,在条件成熟的情况下,不失时机地进行改革。

8.佛教、()和()是世界性的三大宗教,对许多国家和地区的政治生活和精神生活有重大影响。

9.我国少数民族大都信仰宗教,特别是()、()和()等宗教在许多少数民族中有广泛和更为深入的信仰。

10.宗教作为一种远离其经济基础的意识形态,有着较强的(),这是决定宗教长期性的内在因素;作为一种社会现象,宗教有着赖以存在的()和(),这是决定宗教长期性的外在条件。

11.宗教的复杂性突出表现在()问题与()问题常常联系在一起,而且两种不同性质的矛盾常常错综复杂地同时并存。

12.所谓宗教与社会主义社会相适应,不是指宗教的()思想体系与()思想体系相适应,而是指宗教要适应()。

二、单项选择题1.民族风俗习惯在传承的过程中,由于受各民族经济的、社会的、政治的、文化的种种因素的影响而在内容和形式上发生着某种程度的变化。

这种变化是一种历史的变异,是()。

民族宗教理论政策法规知识课教案第一章:民族宗教概述1.1 教学目标了解民族的定义和分类理解宗教的起源和发展掌握我国民族宗教的基本情况1.2 教学内容民族的定义和分类宗教的起源和发展我国民族宗教的基本情况1.3 教学方法讲授法案例分析法1.4 教学评估课堂问答小组讨论第二章:我国民族政策法规2.1 教学目标了解我国民族政策的主要内容掌握我国民族法规的制定和实施理解我国民族政策法规的意义和作用2.2 教学内容我国民族政策的主要内容我国民族法规的制定和实施我国民族政策法规的意义和作用2.3 教学方法讲授法案例分析法2.4 教学评估课堂问答小组讨论第三章:我国宗教政策法规3.1 教学目标了解我国宗教政策的主要内容掌握我国宗教法规的制定和实施理解我国宗教政策法规的意义和作用3.2 教学内容我国宗教政策的主要内容我国宗教法规的制定和实施我国宗教政策法规的意义和作用3.3 教学方法讲授法案例分析法3.4 教学评估课堂问答小组讨论第四章:民族宗教政策法规的实践与应用4.1 教学目标了解民族宗教政策法规在实践中的应用掌握处理民族宗教问题的方法和技巧理解民族宗教政策法规在维护社会稳定中的作用4.2 教学内容民族宗教政策法规在实践中的应用处理民族宗教问题的方法和技巧民族宗教政策法规在维护社会稳定中的作用4.3 教学方法讲授法案例分析法4.4 教学评估课堂问答小组讨论第五章:民族宗教政策法规的宣传教育5.1 教学目标了解民族宗教政策法规宣传教育的意义和作用掌握民族宗教政策法规宣传教育的方法和技巧理解民族宗教政策法规宣传教育在提高公民意识中的贡献民族宗教政策法规宣传教育的意义和作用民族宗教政策法规宣传教育的方法和技巧民族宗教政策法规宣传教育在提高公民意识中的贡献5.3 教学方法讲授法案例分析法5.4 教学评估课堂问答小组讨论第六章:民族区域自治制度6.1 教学目标掌握民族区域自治制度的含义和特点了解民族区域自治制度的历史和发展理解民族区域自治制度在我国民族政策中的重要地位6.2 教学内容民族区域自治制度的含义和特点民族区域自治制度的历史和发展民族区域自治制度在我国民族政策中的重要地位6.3 教学方法讲授法比较分析法课堂问答小组讨论第七章:宗教信仰自由政策7.1 教学目标理解宗教信仰自由政策的含义和原则掌握宗教信仰自由政策的内容和实施了解宗教信仰自由政策在我国宗教政策中的重要地位7.2 教学内容宗教信仰自由政策的含义和原则宗教信仰自由政策的内容和实施宗教信仰自由政策在我国宗教政策中的重要地位7.3 教学方法讲授法案例分析法7.4 教学评估课堂问答小组讨论第八章:民族团结政策和宗教平等政策8.1 教学目标掌握民族团结政策和宗教平等政策的含义和原则了解民族团结政策和宗教平等政策的内容和实施理解民族团结政策和宗教平等政策在我国民族宗教政策中的重要地位8.2 教学内容民族团结政策和宗教平等政策的含义和原则民族团结政策和宗教平等政策的内容和实施民族团结政策和宗教平等政策在我国民族宗教政策中的重要地位8.3 教学方法讲授法案例分析法8.4 教学评估课堂问答小组讨论第九章:民族宗教政策法规的遵守与监督9.1 教学目标理解遵守民族宗教政策法规的重要性掌握遵守民族宗教政策法规的方法和技巧了解监督民族宗教政策法规执行的机制和渠道9.2 教学内容遵守民族宗教政策法规的重要性遵守民族宗教政策法规的方法和技巧监督民族宗教政策法规执行的机制和渠道9.3 教学方法讲授法案例分析法9.4 教学评估课堂问答小组讨论第十章:总结与展望10.1 教学目标总结民族宗教理论政策法规知识的学习内容展望我国民族宗教政策的未来发展趋势提高学生的民族宗教政策法规意识和素养10.2 教学内容总结学习内容展望未来发展趋势提高政策法规意识10.3 教学方法讲授法小组讨论法10.4 教学评估课堂问答小组报告重点和难点解析重点环节一:民族宗教概述民族的定义和分类:理解民族的本质特征及其在不同文化和历史背景下的多样性。

民俗学重点第一章绪论一、“风俗”:一词指人民群众在社会生活中世代相承、相沿成习的生活模式,它是一个社会群体在语言、行为和心理上的集体习惯。

二、民俗四种学说:1、文化遗留物说 2、精神文化说 3、民间文学说 4、传统文化说三、民俗的基本特征:1、民俗的集体与模式性:民俗的集体性,是指民俗在产生流传过程中所体现出的基本特征,也是民俗的本质特征。

集体性体现了民俗文化的整体意识,也决定了民俗的价值取向,这是民俗文化的生命力所在。

2、民俗的传承性与扩布性:民俗的传承性,是指民俗文化在时间上传衍的连续性,及时的纵向延续性;同时也是指民俗文化的一种传递方式。

民俗的扩布性则指民俗文化在空间上伸展的蔓延性,也是指民俗文化的横向传播过程。

民俗的传承性和扩布性,使民俗的传承成为一种时空文化的连续体。

扩布性,也称传播性,它是指民俗文化在空间平面上的伸展。

3、民俗的稳定性与变异性:民俗的稳定性是指民俗一旦产生,就会伴随着人们的生产及生活方式长期相对的固定下来,成为人们日常生活的一部分。

变异性也是民俗文化的显著特征,它是指在民俗传承和扩布过程中引起的自发和渐进的变化。

4、民俗的类型性:民俗的类型性或模式性,是指民俗文化的表现形式是一种民众共同遵守的标准。

5、民俗的规范性和服务性:民俗文化就其实质而言,是人们在长期生产实践和社会实践中创造的语言和行为模式。

是民众生活中约定俗称的,它对民众的思想和生活产生强大的约束力量,迫使人们在一定的道德和习惯规范中行事。

服务性功能:(1)首先,民俗文化的创造是服务于社会的。

(2)其次,民俗文化服务于生产和生活实践。

(3)其三,民俗文化协调民众心理,满足民众的审美需要。

四、民俗的社会功能:1、教化功能:指民俗在人类个体的社会化文化过程中所起的教育和模塑作用。

2、规范功能:指民俗对社会群体中每个成员的行为方式所具有的约束作用。

3、维系功能:指民俗统一群体的行为与思想,使社会生活保持稳定,使群体内所有成员保持向心力与凝聚力。

民族宗教信仰的基本特征

一、“天人合一”的思维模式。

相对于基督教以“天人相分”作为建立教义的思维模式,汉民族宗教的思维模式是“天人合一”。

二、宗法性的宗教内涵。

宗教的宗法性主要有两方面的内容,一是祖先崇拜,二是宗教伦理道德儒家化。

三、多神崇拜的宗教信仰。

虽然它还不构成严格意义的宗教,却是汉民族宗教信仰的一种特殊的表现形式。

它既与宗法性传统宗教的神灵相对应,又对佛道二教的神佛体系齐奉共祀;既有全民族信仰的天皇地祗、山神人鬼,又有浓郁乡土色彩的地方菩萨、民间乡贤,形成了一套十分庞杂的神谱体系。

四、皇权至上的宗教机制。

中国汉民族地区的传统社会,是高度中央集权的君主专制的宗法性社会。

专制帝王既是世俗社会的最高统治者,又是天上神权的最高代表。

任何宗教活动,都不允许游离于皇权之外;任何宗教教义和宗教制度,也不允许与宗法性伦理规范相抵牾。

五、贵和入世的宗教精神。

华夏族文化与周边少数民族文化之间,以及各个地方性文化之间,在冲突与交融中向前发展,逐步汇聚成多元互融的文化结构。

于是,由此形成了中国文化的基本精神之一,就是“贵和尚中”,提倡和谐思想。

六、独具一格的宗教文化。

道教的养生方法、医药学、包括佛教诗歌与道教游仙诗、佛寺与道观楹联的庙联等,这些艺术之花,都是汉民族宗教的独特文化现象。

(来源:《世界宗教研究》2002年第4期作者:林兆荣)。