保护民俗文化促进乡村振兴建设(文库)

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:7

传统村落的文化遗产保护传统村落是我国丰富多彩的文化遗产之一,承载着丰富的历史文化内涵,是中华民族传统文化的重要载体。

然而,随着城市化进程的加快和现代化的发展,传统村落面临着严重的文化遗产保护问题。

为了有效保护传统村落的文化遗产,需要采取一系列措施,加强保护工作,传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

一、传统村落的价值和意义传统村落是我国古代农耕文明的重要见证,是中华民族传统文化的重要组成部分。

传统村落以其独特的建筑风格、传统的生产生活方式、丰富的民俗文化等特点,展现了中华民族悠久的历史和灿烂的文化。

传统村落不仅是历史的缩影,更是中华民族传统文化的重要载体,具有极高的历史、文化、艺术和科学价值。

保护传统村落,不仅可以传承和弘扬中华民族优秀传统文化,还可以促进当地经济发展,提升乡村旅游的吸引力,推动乡村振兴。

二、传统村落面临的挑战随着城市化进程的加快和现代化的发展,传统村落面临着严重的文化遗产保护问题。

一方面,传统村落的建筑、文化遗产受到破坏和侵蚀,许多传统建筑被拆除或改建,传统文化传承受到威胁;另一方面,传统村落的人口外流、老龄化等问题日益突出,传统生产生活方式逐渐消失,传统文化传承面临困境。

传统村落的文化遗产保护亟待加强,需要采取有效措施,保护传统村落的文化遗产,传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

三、加强传统村落文化遗产保护的措施1. 加强法律法规建设。

建立健全相关法律法规,明确传统村落文化遗产的保护范围和标准,规范传统村落的保护和管理工作,加强对传统村落文化遗产的保护力度。

2. 加强保护意识和宣传教育。

加强对传统村落文化遗产的价值和意义的宣传教育,提高社会公众对传统村落文化遗产保护的重视和认识,形成全社会共同参与保护传统村落文化遗产的良好氛围。

3. 加强保护规划和管理。

制定传统村落文化遗产保护规划,科学规划传统村落的保护和发展,加强对传统村落的管理和监督,确保传统村落文化遗产得到有效保护。

4. 加强技术支持和保护工作。

一、背景与意义近年来,我国积极响应国家乡村振兴战略,将文化振兴作为乡村振兴的灵魂工程。

通过深入挖掘乡村文化资源,丰富乡村文化生活,提升乡村文化软实力,为乡村振兴提供了强大的精神动力和文化支撑。

以下是对我地区文化振兴工作的总结。

二、主要工作及成效1. 加强组织领导,完善工作机制我们成立了文化振兴工作领导小组,明确工作目标、任务和责任分工,确保文化振兴工作有序推进。

同时,建立健全了文化振兴工作考核机制,将文化振兴工作纳入年度考核,确保各项工作落到实处。

2. 挖掘文化资源,传承优秀传统文化我们深入挖掘乡村历史文化资源,整理和保护了一批具有地方特色的非物质文化遗产。

通过举办民俗文化节、传统技艺展示等活动,传承和弘扬优秀传统文化,增强村民文化自信。

3. 完善公共文化服务体系,提升文化服务水平我们加强了乡村文化基础设施建设,新建、改扩建了一批文化服务中心、文化广场、农家书屋等,为村民提供丰富的文化服务。

同时,开展形式多样的文化活动,如广场舞、书画展、文艺演出等,满足村民日益增长的精神文化需求。

4. 培育文化人才,壮大文化队伍我们积极培养乡村文化人才,选拔一批有文化素养、热爱乡村事业的优秀人才,充实乡村文化队伍。

通过举办培训班、开展交流活动,提升乡村文化人才的综合素质,为文化振兴提供人才保障。

5. 推动文化产业化,促进乡村经济发展我们鼓励乡村文化产业发展,培育一批具有地方特色的文化企业,如乡村旅游、文化创意、手工艺品制作等。

通过发展文化产业,带动乡村经济发展,助力乡村振兴。

三、存在问题及对策1. 存在问题(1)乡村文化基础设施建设滞后,部分乡村文化设施不完善。

(2)乡村文化人才匮乏,文化服务水平有待提高。

(3)文化产业化程度不高,文化产业对乡村经济发展的带动作用有限。

2. 对策(1)加大投入,完善乡村文化基础设施建设,提高文化服务水平。

(2)加强文化人才培养,提高乡村文化人才的综合素质。

(3)推动文化产业化,培育具有地方特色的文化企业,助力乡村经济发展。

乡村振兴与文化传承与发展随着城市化进程的加速和人口的流动,乡村面临着越来越多的问题,包括人口老化、空心化、经济落后等问题。

乡村振兴被提出,并且成为了国家和地方政府的重要工作。

但是,乡村振兴不仅仅是经济问题,更关乎于文化传承和发展。

文化是乡村的生命力乡村崇尚的是一种自然、朴素、诚恳的生活态度,这种生活态度在现代社会中非常稀缺。

文化作为一种符号和象征,深刻地体现了乡村人的生活方式和价值观念。

因此,文化传承和发展是乡村振兴不可或缺的一部分。

乡村人文生态是乡村振兴的根基,也是乡村吸引人才和旅游的主要优势。

文化的传承和发展需要依靠乡村资源的整合和创新,这就需要政府、企业、社会的共同参与。

政府应该加大对文化传承和创新的投入,提供更好的保护和规划;企业应该更多地了解文化资源,探寻文化商机;社会应该更加融入文化生态,以创新的方式传承和发展乡村文化。

文化的传承和发展需要多元的支持,这一点和乡村振兴息息相关。

乡村振兴过程中,需要关注乡村生态、文化等多个方面的发展,打造生态牌、文化牌,实现多元发展。

这些需要跨学科的知识和理念才能实现。

文化创意产业对于乡村振兴也起到了很大的作用。

在创意产业驱动下,乡村文化涵盖着手工艺、民俗游、特色美食、文化演艺等多个方面,实现了文化资源和经济收益两个方面的双赢。

文化旅游的推广和发展是乡村振兴的关键。

保护和传承乡村文化,同时也需要大力发展文化旅游产业。

乡村旅游在近年来已成为重要的经济来源,不仅可以吸引游客,而且可以提供农民更多的收入来源。

乡村振兴和文化传承与发展离不开重视群众参与和意识的提升。

政府、企业、社会的共同努力推进乡村振兴和文化传承与发展,在大力推动和引领下,人们的对于文化的认识和热爱有了更多的体现。

这也将培育一个爱好文化、关爱乡村的人们。

乡村振兴新篇章:保护利用好农耕文化遗产农耕文化是中华文化的根,在文明价值上具有重大的传承意义。

在经济发展的浪潮中,中国农耕文化又在扮演着发展乡村旅游、创新农村农业发展道路的角色。

目前,在国内很多农耕文化遗产地,利用农耕文化,对实现乡村经济发展、乡土文化传承、乡村社会和谐、乡村生态健康的总体协调发展,进行了有益的探索。

这种做法很有创意也更有意义。

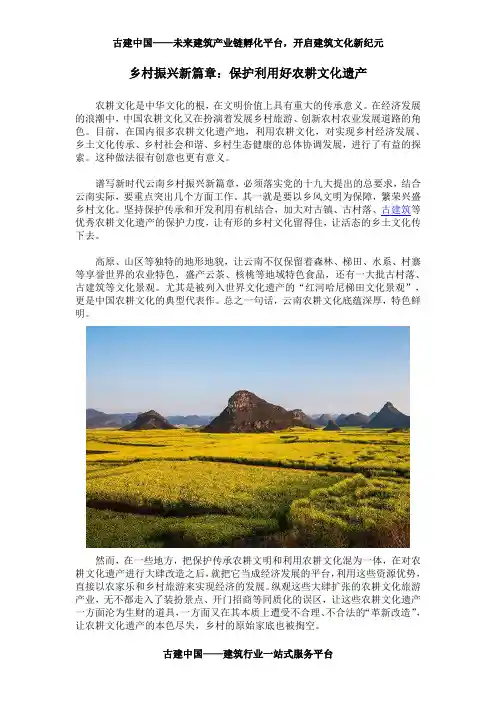

谱写新时代云南乡村振兴新篇章,必须落实党的十九大提出的总要求,结合云南实际,要重点突出几个方面工作。

其一就是要以乡风文明为保障,繁荣兴盛乡村文化。

坚持保护传承和开发利用有机结合,加大对古镇、古村落、古建筑等优秀农耕文化遗产的保护力度,让有形的乡村文化留得住,让活态的乡土文化传下去。

高原、山区等独特的地形地貌,让云南不仅保留着森林、梯田、水系、村寨等享誉世界的农业特色,盛产云茶、核桃等地域特色食品,还有一大批古村落、古建筑等文化景观。

尤其是被列入世界文化遗产的“红河哈尼梯田文化景观”,更是中国农耕文化的典型代表作。

总之一句话,云南农耕文化底蕴深厚,特色鲜明。

然而,在一些地方,把保护传承农耕文明和利用农耕文化混为一体,在对农耕文化遗产进行大肆改造之后,就把它当成经济发展的平台,利用这些资源优势,直接以农家乐和乡村旅游来实现经济的发展。

纵观这些大肆扩张的农耕文化旅游产业,无不都走入了装扮景点、开门招商等同质化的误区,让这些农耕文化遗产一方面沦为生财的道具,一方面又在其本质上遭受不合理、不合法的“革新改造”,让农耕文化遗产的本色尽失,乡村的原始家底也被掏空。

推进乡村振兴发展,既是重大历史机遇,也是重大时代命题,是我们必须完成的新时代答卷。

因此,在推进乡村振兴的过程中,我们很有必要摈弃重发展、轻保护的做法,真正把农耕文化遗产保护落实好。

只有在保住农耕文化遗产底色、留好农耕文化遗产家底的基础上,才能让富有高原特色的农耕文化遗产成为云南的底色,演绎成全省乡村振兴的不竭资源和永续前进的“动力源”。

科教文卫Kejiaowenwei乡村文化振兴背景下非遗的保护与研究李彦林 郭 宇摘 要:实施乡村振兴战略是解决人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分发展的必然要求。

乡村文化振兴作为乡村振兴的重要组成部分,为其提供了强大的动力支持。

非物质文化遗产——摆手舞作为乡村文化的一部分,在地区文化与经济建设中占有重要地位。

对于非遗摆手舞的传承与保护十分有必要。

关键词:乡村振兴战略;非物质文化遗产;摆手舞党的十九大报告指出,文化兴国运兴,文化强民族强。

乡村文化振兴是我国基于主要矛盾的转变提出的战略选择。

乡村文化全面繁荣发展,乡村振兴才能有深厚的文化底蕴和良好的精神宝库。

保护和发展非物质文化遗产是乡村振兴的灵魂工程。

重庆市酉阳土家族苗族自治县(以下简称酉阳县)的摆手舞作为“国家级非物质文化遗产”,充分彰显了土家族的民俗文化和民俗风情;其摆手舞的继承与发展可以满足人民对物质生活资料和精神生活资料的需求。

一、酉阳摆手舞保护与研究的必要性(一)国家政策要求国家颁布了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》等政策文件,要求坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持创造性转化、创新性发展,坚守中华文化立场、传承中华文化基因,贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,深入实施非遗传承发展工程,切实提升非物质文化遗产系统性保护水平。

为了实现这些要求,必须加强摆手舞文化的保护与研究。

(二)文化繁荣需要酉阳县是中国土家摆手舞之乡,具有酉阳民歌、古歌以及酉阳摆手舞3项国家非遗项目,西兰卡普、土家面具阳戏等5项市级非遗项目。

摆手舞作为土家族的文化遗产,更是具有极大的保护研究价值,具有较大的艺术魅力。

酉阳县不仅注重经济发展,还十分重视对民族文化的保护与传承,以摆手舞文化为纽带,增强民族文化自信,加强民族凝聚力。

(三)经济发展需求为适应现代经济的可持续发展需要,酉阳县将文化融入旅游业,通过提升旅游景区所蕴含的文化内涵来增强吸引力。

传统村落保护工作实施方案模版振兴传统村落是推进乡村振兴战略的重要内容之一,也是保护和传承优秀传统文化的重要途径。

为了促进传统村落的保护和发展,制定并实施相应的工作方案十分必要。

以下是针对____年传统村落保护工作的实施方案。

一、总体目标____年传统村落保护工作的总体目标是通过全面的保护、传承和开发利用,实现传统村落文化的全面发展和乡村振兴战略的有效推进。

二、工作重点(一)加强传统村落文化保护1. 设立专项资金,用于传统村落文化保护工作的资金补贴和奖励。

2. 制定相关政策文件,明确传统村落的保护范围和具体保护措施,加强传统村落文化保护的法律保障力度。

3. 组织开展传统村落文化遗产调查和保护规划编制工作,确保保护措施的科学性和有效性。

4. 加强传统村落的管理和监督力度,建立村落文化保护联络员制度,加强对传统村落的日常管理和保护工作。

(二)推动传统村落特色产业发展1. 加大对传统村落特色产业的扶持力度,通过政策引导和优惠政策支持,推动传统村落发展传统民俗、手工艺、农产品等特色产业。

2. 支持传统村落开展文化旅游业务,通过开展民俗展览、传统手工制作工坊等活动,增加村落的知名度和吸引力。

3. 建立传统村落特色产业发展的经验交流机制,开展培训和学习交流活动,提高传统村落特色产业的发展水平。

(三)促进传统村落公共设施建设1. 加大对传统村落公共设施建设的投入力度,包括道路修建、供水供电、垃圾处理等基础设施建设。

2. 改善传统村落的环境卫生状况,加强垃圾分类和处理工作,提高村落整体的环境质量和卫生水平。

3. 加强村落公共服务设施建设,建立完善的医疗、教育、文化等公共服务体系,提高村民的生活质量。

(四)加强传统村落文化教育工作1. 加强传统村落文化教育的宣传推广,通过举办文化讲座、展览等活动,提高村民对传统文化的认识和了解。

2. 加强传统村落文化教育资源的开发和整合,建立传统村落文化教育资源中心,提供相关教学材料和培训服务。

乡土文化在“美丽乡村”建设中的保护与传承摘要:“美丽乡村”建设关系到广大乡村群众的生存与发展,也关乎到对传统文化的继承和延续。

为避免盲目追求速度以及经济效益所造成的乡村建设性破坏,以乡土文化与传统村落环境的共生性发展关系为切入点,运用建筑学、文化人类学、社会学、景观生态学、文化遗产保护等相关学科理论,探索乡土文化在当代乡村建设中所承载的重要文化价值。

其具有促进社会和谐发展,凸显地域文化特色,提升生产、生活环境质量,推动乡村经济可持续发展等作用。

乡村建设应以尊重传统文化根基为己任,通过“传承、保护”,“创新、新建”,“挖掘、改造”三种形式,在遵循保持、创新地域乡土建筑原则,延续、传承乡土文化资源原则,绿色生态可持续发展原则,产业导向多样性等原则下进行村落建设与改造,为当代乡村文化、经济可持续发展提供重要的物质空间环境保障。

关键词:美丽乡村;乡土文化;文化保护;文化传承中图分类号:F325.2文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)03-0069-06党的十八大报告提出:“要努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。

”[1]在会议中明确提出创建“美丽乡村”的基本要建设村容整洁、环境优美、乡土文化气息浓郁的乡村聚落环境。

2013年,为指导和规“美丽乡村”创建工作,农业部办公厅印发《关于开展美丽乡村创建活动的意见》精神,同年确立了1 100个乡村为全国“美丽乡村”创建试点单位。

2014年,农业部发布了中国“美丽乡村”十大创建模式。

2015年,由国家质检总局等9家单位联合起草的《美丽乡村建设指南》正式公布,对“美丽乡村”建设的评定标准作出了具体规,容包括村庄规划、村庄建设、生态环境、经济发展、乡风文明等9个部分。

纵观中华民族的历史发展,其传统文化的根基建立在传统农耕文明的基础上,各地区因自然、地理等环境的不同,形成了具有地域特色的乡土文化,乡村作为承载人们生产、生活的物质载体,也呈现出形式多样的聚落空间环境。

关于加强基层文化建设,促进乡村振兴的指导意见一、引言文化是民族的血脉,是人民的精神家园。

在全面推进乡村振兴的伟大征程中,加强基层文化建设,不仅是满足人民群众日益增长的精神文化需求的重要举措,更是推动乡村全面振兴、实现城乡融合发展的关键一环。

为深入贯彻乡村振兴战略,现就加强基层文化建设,促进乡村振兴提出如下指导意见。

二、重要意义基层文化是乡村社会的重要组成部分,是乡村治理的软实力和乡村发展的内生动力。

加强基层文化建设,有利于弘扬社会主义核心价值观,提升农民思想道德素质;有利于挖掘和保护乡村文化遗产,传承发展农耕文明;有利于丰富乡村文化生活,增强乡村凝聚力;有利于推动乡村产业融合发展,拓宽农民增收渠道。

因此,加强基层文化建设,对于促进乡村振兴具有不可估量的价值。

三、主要任务(一)完善基层文化设施加大对乡村文化设施的投入力度,建设一批集图书阅读、文化娱乐、体育健身等功能于一体的综合性文化服务中心。

同时,加强乡村文化广场、文化墙、文化长廊等文化景观建设,营造浓厚的乡村文化氛围。

(二)丰富乡村文化活动深入挖掘乡村文化资源,举办具有地方特色的文化活动,如农民文化节、乡村运动会、民俗节庆等,丰富农民群众的精神文化生活。

同时,鼓励和支持农民自发组织文艺团体,开展形式多样的文艺创作和表演活动,激发乡村文化活力。

(三)传承发展乡村文化加强对乡村文化遗产的保护和传承工作,建立乡村文化遗产名录,对具有重要价值的文化遗产进行抢救性保护和修复。

同时,加强乡村非物质文化遗产的挖掘和整理工作,通过传承人培养、技艺展示等方式,让乡村文化在传承中焕发新的生机。

(四)推动文化产业融合发展依托乡村独特的自然资源和人文景观,发展乡村旅游、乡村民宿、乡村手工艺等文化产业,促进文化产业与农业、旅游业等深度融合。

通过文化产业的发展,带动乡村经济转型升级,拓宽农民增收渠道。

四、保障措施(一)加强组织领导各级党委和政府要高度重视基层文化建设工作,将其纳入乡村振兴总体规划和年度工作计划。

农村文化建设方案范文一、项目背景与意义随着经济的发展和城市化进程的推进,农村文化建设成为当前社会发展的重要问题。

农村文化建设不仅关系到农村居民的精神文化生活,更关系到乡村的繁荣和社会的和谐发展。

本方案旨在通过对农村文化建设的全面规划和实施,提升农村文化水平,促进农村的综合发展。

二、项目目标1. 提升农村居民的文化素质和精神追求。

2. 传承和发展农村优秀传统文化,宣传和弘扬社会主义核心价值观。

3. 促进农村文化产业的发展和农村经济的繁荣。

4. 构建和谐、美丽的农村社区。

三、项目内容和实施步骤1. 文化设施建设(1)建设农村文化中心和农家书屋,提供文化活动场所和文化资源,满足农村居民的文化需求。

(2)修缮和保护农村的传统建筑和文化遗产,提升农村的历史文化底蕴。

(3)建设农村体育馆和健身路径,提倡农村居民进行体育锻炼,增强身体健康。

2. 农村文化活动开展(1)组织丰富多样的文化活动,如文艺演出、书画展览、农民文化比赛等,丰富农村的精神文化生活。

(2)开展文化进万家活动,组织文化志愿者进村宣传,推广优秀文化产品,提高农村居民的文化素质。

(3)举办农村文化节庆活动,如农民春节晚会、丰收节等,弘扬传统文化,增强农村凝聚力和向心力。

3. 乡村旅游开发(1)挖掘和开发农村的风景资源,打造具有特色和吸引力的乡村旅游景区。

(2)引导农民发展农家乐和农产品加工业,降低农民生活成本,增加收入来源。

(3)开展乡村旅游宣传推广活动,吸引游客前来体验乡村生活,促进乡村经济发展。

4. 农村文化教育推广(1)加强农村教育设施建设,提高农村学校的教育质量。

(2)推广农村文化教育项目,如音乐、舞蹈、美术等课程,丰富学生的课余生活。

(3)开展农村文化志愿者活动,组织大学生和文化工作者到农村进行文化教育支教,提高农村学生的文化素质。

5. 农村文化产业发展(1)支持农村文化创意产业的发展,鼓励农村居民进行文化创业和创作,促进农村经济繁荣。

保护宗祠文化助推乡村振兴作者:何津梅来源:《神州·下旬刊》2020年第06期摘要:几百年来,宗祠在传承乡村文化、促进民族团结、维护社会稳定等方面发挥了重要的作用。

宗祠作为民间传统文化重要载体,是乡村文化遗产的重要组成部分,有着极为深厚的文化内涵。

因此,做好宗祠建筑的保护和宗祠文化发掘,弘扬和传承传统的宗祠文化,对于促进农村文化事业发展,加强乡村文明建设,助推乡村振兴战略具有重要的意义。

关键词:宗祠文化;建筑艺术;宗谱文化宗祠,又称祠堂,有的地方称家庙、宗庙、祖庙、祖祠,是民间传统的供奉祖先牌位、祭祀祖先、瞻仰先德的场所,是旧时家族宗亲联系、汇聚、议事、定规、处理族里大事的地方。

一、宗祠文化的主要内容1.完美的建筑艺术。

宗祠是旧时乡村中最重要的建筑之一,其建筑的选址、布局、构造和装饰十分讲究,大多数的祠堂融雕刻、绘画、书法于建筑之中,是传统村落古建筑艺术风格的集中体现。

宗祠建筑的选址一般都在村落比较开阔的位置,交通方便,门前有坛,有利民众来往、集聚。

宗祠平面布局为三开间或五开间,单天井或两天井两厢式,室内空间开敞,中轴线上前厅、享堂、寝堂排列,有的在前厅构筑戏台。

这种厅、堂、天井和边厢的布局,虚与实的结合变化,突出了空间的秩序感和层次感。

宗祠的墙体一般为砖墙和泥墙两种。

有的做成八字形门墙,有的做成牌楼式门墙,而且用清水砖做法,砖缝细若丝线,工艺相当考究。

两边的封火山墙凸显防火防盗作用,高低起伏的马头墙富有一定的形式美,喻示着生气勃勃,兴旺发达的气象。

建筑的梁架为抬梁和穿斗混合结构,厅堂的梁架多用抬梁,柱、梁用料较大,显得宗祠的雄偉高大。

梁面和牛腿、雀替雕刻,有的墙面有壁画,梁枋有彩绘。

室内都有匾额、楹联,体现尊儒崇文、耕读传家时代思想。

现存的民间宗祠多为明、清及民国初期的建筑,不同时期的宗祠体现了不同时期的建筑风格。

总体上都反映了天人合一的传统理念,顺应自然,讲究人和建筑与自然和谐统一。

村乡科技XIANGCUN KEJI26XIANGCUN KEJI 2021年1月(上)乡村振兴战略背景下传统文化助力乡村精神文明建设的路径——以淳化县寨子渠村为例邓倩(咸阳师范学院资源环境与历史文化学院,陕西咸阳712000)[摘要]党的十九大提出实施乡村振兴战略。

乡村振兴不仅要实现村民物质方面的富足,更要从精神文明建设着手激发乡村振兴的精神动力。

本文以陕西省咸阳市淳化县润镇寨子渠村的精神文明建设为例,调查分析发现乡村精神文明建设缺乏对传统文化的深入挖掘和利用。

对此,要利用好传统文化的作用和优势助力乡村精神文明振兴进而助力乡村全面振兴。

[关键词]乡村振兴;传统文化;精神文明建设[中图分类号]G249.27;F327[文献标识码]A[文章编号]1674-7909(2021)01-26-21淳化县寨子渠村精神文明建设现状通过发放调查问卷和访谈的形式,在陕西省咸阳市淳化县润镇寨子渠村村干部、村民中进行针对乡村精神文明建设状况的基础调研。

调查结果显示,寨子渠村村民文化程度普遍偏低,教育扶贫方面的工作需进一步加强,以提升村民的整体素质。

文化程度在初中高中的村民人数所占比例最高,占47%以上;小学文化程度的村民占比37.36%;没有文化的村民占比8.79%;本科文化程度的村民占比4.39%;大专文化程度的村民占比2.19%。

寨子渠村重视乡村精神文明建设,但对传统文化方面的传承和发展仍有所欠缺,对传统文化的认同感和归属感不强。

从实践团队对淳化县寨子渠村村民对家乡传统历史文化了解程度的调查中可以看出:对家乡传统历史文化一般了解的人数最多,有48人,所占比例最高,占52%以上;非常了解的人数有29人,占比31.86%;不了解的人数有4人,占比4.79%。

村民平日的文娱生活单一,大多数村民通过村委会宣传获取家乡传统文化,有37人次;通过互联网获取文化的有34人次;通过父母长辈口口相传获取文化的有27人次;通过书刊获取文化的有12人次;通过学校获取文化的有5人次;通过其他方式获取文化的有5人次。

乡村振兴文化振兴与非遗传承研究报告一、乡村振兴与文化振兴的关系乡村振兴与文化振兴密不可分。

在乡村振兴进程中,文化的保护与传承是非常重要的一环。

乡村的繁荣不仅仅是经济上的兴盛,更应该包含对传统文化的保护和传承。

乡村地区经济发展的同时,必须重视文化的传承和发展,借力于文化振兴来推动乡村振兴。

二、非遗传承的重要性非遗是指非物质文化遗产,它体现了一个地方的历史、文化和传统。

非遗传承对于乡村振兴至关重要,因为它可以促进当地文化的传承和发展,增强乡村内在的凝聚力和文化特色。

三、保护与发展非遗非遗保护首先要保护好现有的非遗项目,不论是技艺还是传统节日,都需要得到有效的保护。

同时,非遗还需要通过创新的方式进行发展。

以设计师的视角重新解读非遗,将其融入现代生活,才能更好地传承和发展。

四、非遗传承与乡村振兴非遗传承和乡村振兴是相辅相成的关系。

非遗的传承可以为乡村振兴注入新的活力和内涵,让乡村成为吸引人们回归乡村、投身乡村发展的地方。

同时,乡村振兴也赋予了非遗传承新的意义和动力,因为只有乡村真正振兴起来,才能给非遗传承提供更好的环境和条件。

五、非遗传承的困境与挑战非遗传承面临着许多困境和挑战。

一方面是人才流失的问题,许多传统手艺人由于年龄大、收入低等原因,很难找到合适的继承人。

另一方面是市场需求的变化,一些非遗项目可能会因为与现代生活脱节而逐渐被遗忘。

因此,非遗传承需要政府、社会组织和个人共同努力,制定相关政策和措施来加强保护与传承。

六、非遗传承的成果与经验在一些乡村地区,非遗传承取得了可喜的成果。

通过注重非遗的保护和传承,很多乡村实现了独特的文化振兴,吸引了更多的游客和投资者,推动了乡村的发展。

七、非遗传承的意义与价值非遗传承不仅仅是传统文化的保护,更具有重要的意义和价值。

它代表着一个地方的独特性和民族特色,是乡村文化的根基。

通过非遗传承,可以增强人们对乡村的认同感和自豪感,同时也可以增进人与人之间的沟通和交流。

八、乡村振兴与非遗传承的互补作用乡村振兴和非遗传承之间存在着互补的作用。

保护民俗文化,促进乡村振兴建设

贵州省安顺市有汉族、布依族、苗族、仡佬族等43个民族,世居少数民族有:布依族、苗族、仡佬族、回族、彝族、白族,户籍人口284万人中少数民族人口109.98万人,占全市户籍人口39%,少数民族人口占比高,分布广。

安顺灿烂的民族传统文化,丰富多样的民俗活动,是助力安顺经济社会发展,振兴美丽乡村建设的宝贵资源。

一、安顺市开展民族传统节日活动情况

安顺市的少数民族中以布依族、苗族和仡佬族人数较多,分布较广,随着经济社会发展和人口变迁,汉族和少数民族的交往和联系增多,少数民族普遍都要过春节等传统节日,形式和汉族大体相同。

布依族的传统节日有三月三、六月六等。

“三月三”以祭祀社神和为祖先扫墓为主要形式,要念摩经、宰杀牛或猪、染彩色糯米饭、祭祖、祷告山神、扫寨及歌舞表演。

“六月六”是纪念先祖大禹和开天辟地的英雄盘古。

内容有“祭祖”、“祈丰年”、“传族规”、“玩山”、“歌节”等。

每年农历六月初六这一天,村村寨寨,家家户户宰牛、打狗、杀猪或宰鸡,特别要包粽子,祭祀祖宗。

妇女们背着装满粽粑的提篮,抱着鸡走亲访友,男人们则在寨中聚会,端杯餐饮,制订本寨子的寨规民约;

老年人给少年儿童们摆苦情、讲传说、传族规,男女青年新装艳服,手拎萧筒、四弦胡、月琴,口吹木叶,成群结队聚集于旷野草地或某个寨子对歌、“囊冒囊哨”、丢花包。

妇女们要把新衣服拿出来晾晒,防潮防霉,孩子们用竹筒制作的水枪打水仗娱乐。

布依族还有在农历正月三十(也有正月二十八)过“了年”的习惯,这天用糯米面、黄豆面、干红薯面等做成圆弹子粑粑,用油炸成嫩黄色,等待已出嫁的姑娘回来团圆合欢。

“三月三”、“六月六”这两个节日苗族同胞也过,习俗和布依族差不多。

苗族的主要节日有跳花节、四月八等。

跳花节主要在农历正月初二至十二举行,为的是纪念先祖蚩尤,并为苗族多年不育的夫妇祈福。

跳花场设于山坡草坪,适当宽阔,由当地有名望的人担任场主,并由场主带领人去栽花树、吹唢呐。

男女盛装而来围着花树起舞,预祝风调雨顺,五谷丰登。

四月八是在农历四月初八这天,杀鸡、煮红鸡蛋、做彩色糯米饭或打糍粑过节,为的是纪念苗族英雄杨鲁(亚鲁王)。

农历四月初八这一天,苗族人民披戴银饰,穿戴新衣,从山顶、山腰、田坝的村村寨寨向四月八节日活动场地聚集,这一天要举行傩戏、上刀梯、下火海、狮子舞、打花鼓、赛歌、吹唢呐、吹木叶、打秋跹、请球接球、武术、茶灯等优秀的民族民间文艺表演。

仡佬族的传统节日有三月三,即“仡佬年”,农历三月初三,寨中长老宰杀5只公鸡、5只母鸡,以鸡血滴于酒中,共同祭祖,并祈祷山神、草神保佑全寨五谷丰登、六畜兴旺。

吃新节,农历七月第一个晨(龙)日或茂(狗)日举行,届时人们可任意采摘谁家粮食做贡品祭祀祖先。

意为纪念开山辟草的先民,庆祝丰收,共享劳动成果。

牛王节,农历十月初一,每家用鸡、糯米粑敬奉牛王菩萨,让牛休息,用最好的饲料喂牛,把糯米粑挂在牛角上,以谢牛的辛劳。

回族以伊斯兰的开斋节、圣纪节、古尔邦节为传统的重大斋庆节日。

安顺市各级部门每年都投入大量资金,深入开展布依族“三月三”、“六月六”、苗族“跳花节”、“四月八”、仡佬族“吃新节”等民族节庆活动,有效传承和发展了民族文化。

2018年,关岭自治县开展了苗族“花树节”、布依族“三月三”、苗族“四月八”、布依族“六月六”等民族节庆活动,活动参加人次为4万余人次。

紫云自治县开展了“四月八”庆典活动,打造了地区节庆品牌。

平坝区举行了布依族传统节日“六月六”,苗族“跳花节”。

黄果树旅游区先后在白水镇翁寨村举办了布依族“三月三”活动,在黄果树镇王安村举办了苗族“四月八”活动,在黄果树镇石头寨村举办了布依族“六月六”活动。

二、各地特色民族技艺传承情况

近年来,各县(区)以不同的方式,传承特色民族技艺,各有特色,亮点纷呈。

镇宁自治县铜鼓十二调、民族服饰、布娃娃、布依织锦、花格布等民间技艺正在打造旅游品牌。

镇宁简嘎乡开展国家级非物“布依勒尤”技艺进校园活动,受到了师生的好评。

镇宁对民间工艺、技艺实行“镇宁民族蜡染手工”认证,提高了广大手工工艺制作者的积极性。

镇宁县组织民间“铜鼓十二调”、艺术团参加省里6届民族巡游活动,向省内展示镇宁特色民俗文化遗产,受到关注。

关岭自治县盘江小调等,坚持地域文化、生态文化与旅游融合,通过对布依族唢呐、大号、芦笙、铜鼓、跳花、板凳舞、对山歌等民间艺术和民族服饰、刺绣、织锦、蜡染、民居建筑、民间雕刻、苗族银饰等民间技艺进行传承和创新,多个少数民族村寨开展了丰富的文旅活动,如踏青季“蜡染的安顺·花样的木城”魅力三月三活动、木城布依六月六、凡化地戏表演、花树节(苗族芦笙舞)。

紫云自治县苗族的上刀山、下火海的民间技艺在格凸河景区进行表演,传承发扬民族民间技艺。

平坝区传承的民族技艺有:龙海村布依族抵杠,在丧葬、婚庆、节日或各种集会中进行。

在抵杠前,必须由寨老将杠“请出”放于寨前土地庙处进行祭祀,以乞求保佑寨邻平安,五谷丰收等。

祭祀完毕再由寨老亲自将杠取下,交给选手在

指定的地点比赛。

比赛在事先划好的圆圈中进行,选手以抵倒对方或将对方抵出圈以外为胜。

普定县补郎苗族乡注重苗族刺绣、蜡染、服装服饰、手工艺品山区人才建设,重点打造等堆村为特色村寨,开展民族文化进校园活动,确保民族文化传承。

目前,补郎有少数民族服装服饰加工厂4个,少数民族手工艺品加工厂1个,懂少数民族服饰和手工艺品加工妇女80人。

猴场苗族仡佬族乡大力挖掘苗族古歌、苗族阿江、苗族射弩等非物质文化遗产。

黄果树旅游区传承的民族技艺主要有地戏、蜡染、苗族服饰、安顺木雕等。

三、民俗文化传承的困境和问题

(一)保护力量相对薄弱。

民俗文化保护的机构缺乏、力量薄弱、经费不足。

民俗文化不像基层建设容易看到成绩,导致部分同志不重视民俗文化的挖掘、传承和保护工作。

(二)民俗文化处境堪忧。

许多民间艺术面临濒危境地,如苗族刀山火海、布依族抵杠等,由于没有明显的经济效益,缺乏必要的活动平台,生存空间越发尴尬。

(三)传承队伍青黄不接。

传承人队伍存在严重脱节现象,如西秀区湾子村的仡佬族傩戏,参加表演者,年龄长者七八十岁,算年轻点的也有四五十岁了,二三十岁的年轻人少之又少。

普定的铜鼓十二调经国务院批准列入第一批国家

级非物质文化遗产名录,但表演者主要是六十岁以上的老人,所以培养传承人是当前面临的一个非常严峻的现实问题。

四、对弘扬活态民俗文化的意见建议

(一)加强组织领导,为民俗文化提供组织保障。

建立专门的组织机构,为民俗文化提供强有力的组织保障。

要进一步认识传承保护民俗文化在促进经济社会发展中的重要作用。

坚持依靠和服务群众,加强整体保护,注重传统民俗的活态保护。

要把弘扬活态民俗文化与发展文化产业结合起来,通过科学规划、合理利用。

(二)建立专门机构,系统整合挖掘民俗文化资源。

西秀区湾子寨村、紫云自治县巴身小村等都是民族风情浓厚的村寨,应当将其作为挖掘的重点。

加强对民俗传统进行全面、系统、深入的挖掘整理,着重打造出各地民俗文化品牌。

(三)培育传承队伍,发挥其民俗活动中的作用。

民俗文化活动传承人是民俗文化活动组织者和能人,是传统表演艺术的重要的活态载体。

要在深入普查、了解的基础上,遴选各级传承人,并对传承人进行保护,给予一定的经济补助,将其技艺用录像等形式完整的记录下来,并真正传承下去。

(四)建立专项基金,推动保护工作持续进行。

开展民俗活动涉及道具、鼓乐以及服装等相关费用,经费来源可以各显神通。

建立专项基金,做到专款专用,以保证民俗文化

的发展、传承与保护。