斑岩型铜矿

- 格式:ppt

- 大小:4.13 MB

- 文档页数:38

斑岩型铜矿勘探实施方案一、前言。

斑岩型铜矿是一种重要的矿产资源,其勘探工作对于矿产资源的开发具有重要意义。

本文档旨在提出一套斑岩型铜矿勘探的实施方案,以期为相关勘探工作提供指导和参考。

二、勘探区域选择。

在进行斑岩型铜矿勘探前,首先需要对勘探区域进行选择。

在选择勘探区域时,应充分考虑地质条件、地貌特征、矿床赋存特点等因素,确定潜在的矿产资源分布区域。

三、地质调查。

在确定勘探区域后,需要进行详细的地质调查工作。

地质调查应包括地质构造、岩性分布、矿化带走向等内容,以全面了解勘探区域的地质特征,为后续的勘探工作提供依据。

四、地球物理勘探。

地球物理勘探是斑岩型铜矿勘探中的重要手段之一。

通过地震勘探、电磁勘探、重力勘探等方法,可以获取地下岩层结构、矿体赋存情况等信息,为勘探工作提供重要参考。

五、钻探工作。

钻探是斑岩型铜矿勘探的核心环节。

通过钻探工作,可以获取地下岩石样品,分析矿石成分、矿物组合等信息,为矿床的评价和预测提供数据支持。

六、勘探成果评价。

在完成上述勘探工作后,需要对勘探成果进行评价。

评价内容包括矿产资源量、品位、成矿规律等方面,为后续的矿产资源开发提供科学依据。

七、总结与展望。

斑岩型铜矿勘探是一项复杂的工作,需要多学科、多手段的综合应用。

本文档提出的斑岩型铜矿勘探实施方案,旨在为相关勘探工作提供指导和参考,希望能够在实际应用中取得良好效果。

八、参考文献。

1. 张三, 李四. 斑岩型铜矿勘探技术及实践. 地质出版社, 2009.2. 王五, 赵六. 斑岩型铜矿地球物理勘探方法. 地球科学杂志, 2015.以上就是斑岩型铜矿勘探实施方案的相关内容,希望能够为相关勘探工作提供一定的参考和指导。

斑岩铜矿的含义及特征斑岩铜矿床(porphyry copper deposits)通常是指与具有斑状结构的花岗岩类侵入体共生的浸染状、细脉浸染状和细脉状铜和钼—铜组分的富集体。

И.Г.帕夫洛娃提出了可以与其它内生矿床相区别的斑岩铜矿床10大特征:(1)具网状细脉浸染成矿特征;(2)主要金属矿物(黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、辉铜矿,在有些矿床中为斑铜矿、硫砷铜矿和挥铜矿)和与其伴生的非金属矿物(石英、绢云母、钾长石、黑云母、高岭石类矿物等)的成分稳定;(3)铜的平均含量在原生矿石中比较低(0.3—0.8%),而在氧化矿石中明显较高(达1—1.5%),而钼在原生氧化矿石中的分布都比较均匀(0.005—0.05%),在这种情况下,矿石中铜与钥的比值变化很大,形成一系列重要的铜、铜—铜和铜—钼矿床;(4)矿化与以中性成分为主的斑岩侵入体(花岗闪长斑岩、石英二长斑岩),以及少数偏酸性(花岗斑岩、和偏基性(闪长斑岩)的侵人体有空间联系;(5)矿化或直接发生在斑岩侵入体中,或发生在紧靠侵入体的外接触带围岩——火山岩、侵入岩和变质岩中;(6)矿体发育在广泛出现热液蚀变岩的地带,蚀变岩石为绢云母—石英质、黑云母—钾长石质、泥质以及青磐岩型交代岩,(7)根据金属元素出现最大值①和主要共生的非金属矿物②,可用如下顺序写出矿体和热液岩中稳定分带性;① Fe3+一Mo(Cu)一Cu(Mo)一Cu(Ag)一Fe2+(Au)一Pb一Zn一(Au、Ag);②黑云母—钾长石,绢云母、石英,蒙脱石,高岭土,青磐岩(8)矿床储量巨大,可保障矿石的大规模采挖,成本低廉并有露天采矿的可能性,(9)与氧化作用有关的富矿的出现,形成了覆盖较贫原生矿的次生硫化物富集带(10)斑岩铜矿床形成于地槽褶皱区的不同发育阶段.既可随着地槽的岩浆作用在褶皱主期之前(在岛弧阶段)形成,又可在其后与造山阶段和活化阶段的斑岩侵入体和火山岩有关。

在许多斑岩铜矿床的现代分类中,利用了如下一些特征,不仅要考虑单个特征,而且还要考虑各种特征的组合:(1)所处大地构造和古构造的位置;(2)含矿岩浆建造及其所形成的含矿斑岩相的成分(3)含矿岩浆建造所侵入的地壳厚度和成分;(4)由R.H.西利托所划分的斑岩铜矿系统中矿体的产状(5)含矿岩浆岩体形成的深度,(6)是否存在角砾岩简;(7)主要矿石和台有掺入组分的矿石的成分;(8)金属矿的分带特征,(9))热液蚀变岩的成分及其分带性,(10)含矿侵入体及矿体体的形态特征。

铜矿是怎样形成的铜矿指可以利用的含铜的自然矿物集合体的总称,铜矿石一般是铜的硫化物或氧化物与其他矿物组成的集合体,与硫酸反应生成蓝绿色的硫酸铜,是什么因素导致铜矿形成呢?以下是由店铺整理关于铜矿是怎样形成的内容,希望大家喜欢!铜矿的形成铜矿是岩浆的作用,不是火山的作用。

有色金属矿物是在岩浆的冷却过程中形成,有重力、置换、重结晶、凝华等多种方式。

例:斑岩型铜矿床主要与火成岩有关,由于这一类火成岩具有“斑状结构”,因此将与这类火成岩有关的铜矿床称为“斑岩型铜矿床”。

斑岩型铜矿床的形成与中深成的火山岩侵入有关,象闪长岩和花岗闪长岩。

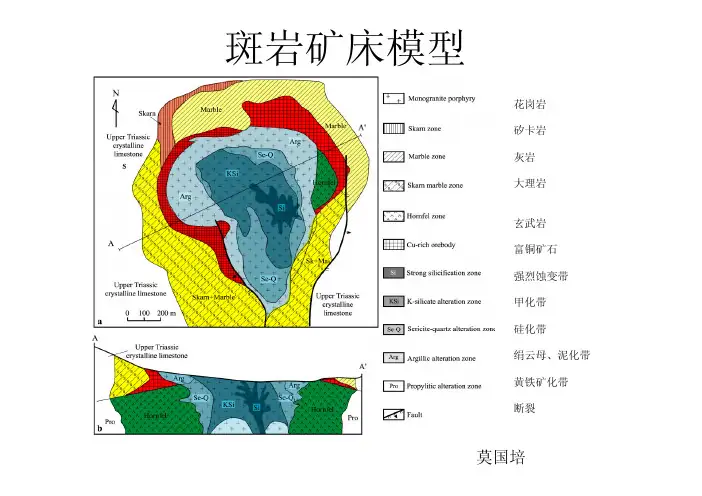

岩浆的侵入导致了围岩蚀变,沿侵入岩体的中心,不同的围岩蚀变呈环带分布。

铜矿体一般产在侵入岩体的内部或与围岩的接触带上。

铜的来源一般是随着岩浆的上侵,从深部被岩浆携带上来。

这一类矿床的主要原生矿物是黄铜矿和斑铜矿,规模一般较大,但品位较低,一般为0。

5%左右。

斑岩铜矿床,大多数产出于大陆边缘和岛弧环境。

普遍认为,被俯冲洋壳板片释放流体交代的地幔楔部分熔融形成的玄武质岩浆,在相对封闭系统结晶分异和/或同化混染形成含铜长英质岩浆。

然而研究表明,在西藏碰撞造山带,发育一条具有巨大成矿潜力的中新世斑岩铜矿带,含铜斑岩具有埃达克岩地球化学特性,来源于被加厚的藏南镁铁质下地壳,但俯冲的新特提斯洋壳板片部分熔融也不能完全被排除。

斑岩铜矿形成于陆-陆后碰撞伸展时期(13~18 Ma),即青藏高原迅速抬升之后。

横切碰撞造山带的南北向正断层系统,类似于岛弧环境下的横切弧的断层系统,成为埃达克质斑岩岩浆快速上升和就位的通道与场所,并使岩浆热液系统中大量的含矿流体充分地分离而成矿。

铜矿指可以利用的含铜的自然矿物集合体的总称,铜矿石一般是铜的硫化物或氧化物与其他矿物组成的集合体,与硫酸反应生成蓝绿色的硫酸铜,是什么因素导致铜矿形成呢?以下是由店铺整理关于铜矿是怎样形成的内容,希望大家喜欢!铜矿的基本概述铜矿石一般是铜的硫化物或氧化物与其他矿物组成集合体,与硫酸反应生成蓝绿色的硫酸铜。

斑岩铜矿床的形成条件与分布规律1. 引言斑岩铜矿床是一种重要的铜矿床类型,具有广泛的分布和巨大的经济价值。

本文将讨论斑岩铜矿床的形成条件以及它们的分布规律。

2. 形成条件斑岩铜矿床形成的条件主要包括以下几个方面:2.1 地壳构造背景斑岩铜矿床常常形成在地壳构造活动较为明显的区域。

地壳构造活动可以导致岩浆活动和地壳的破碎断裂,从而为铜矿床形成提供了物质和能量的来源。

2.2 富含铜的岩浆来源斑岩铜矿床的形成与富含铜的岩浆有着密切的关系。

这些岩浆通常富含铜、硫等矿物质,并且具有较高的流动性,能够在地壳中形成较大规模的矿床。

2.3 适宜的成矿环境斑岩铜矿床的形成还需要一定的成矿环境。

一般来说,这些矿床往往形成在具有较高的温度、较低的压力和适宜的pH值的环境中。

此外,也需要存在适合矿物沉淀和成矿反应的条件。

2.4 适当的流体运移条件斑岩铜矿床的形成还需要适当的流体运移条件。

流体运移可以将矿物质从岩浆中运输到地壳中,并在特定环境下沉淀形成矿床。

流体运移的条件包括流体的温度、压力、流速以及适宜的岩石孔隙结构等。

3. 分布规律斑岩铜矿床的分布具有一定的规律性,主要表现在以下几个方面:3.1 大范围的地质条件斑岩铜矿床往往集中分布在富含铜的岩浆活动区域,如火山弧带、造山带等,这些区域通常具有复杂的地质构造背景和丰富的岩石类型。

3.2 区域性的控矿因素斑岩铜矿床的分布还受到一系列区域性的控矿因素的影响,如断裂、褶皱、岩浆活动强度等。

这些控矿因素可以改变地壳的物理化学性质,从而影响铜矿床的形成和分布。

3.3 空间上的聚集分布斑岩铜矿床常常表现出一定的空间上的聚集分布特征。

这些矿床往往以矿体簇群或成矿带的形式出现,集中分布在一定的地区或特定的构造单元中。

3.4 随深度的分布变化斑岩铜矿床的分布还受到地壳深度的影响。

一般来说,随着地壳深度的增加,斑岩铜矿床的分布会逐渐减少,并且矿体规模和品位也会逐渐降低。

4. 结论斑岩铜矿床的形成条件与分布规律是一个复杂的系统工程,需要考虑地壳构造、岩浆来源、成矿环境和流体运移条件等多个因素的综合作用。

斑岩铜矿第一节斑岩铜矿的含义及特征斑岩铜矿床(porphyry copper deposits)通常是指与具有斑状结构的花岗岩类侵入体共生的浸染状、细脉浸染状和细脉状铜和钼—铜组分的富集体。

И.Г.帕夫洛娃提出了可以与其它内生矿床相区别的斑岩铜矿床10大特征:(1)具网状细脉浸染成矿特征;(2)主要金属矿物(黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、辉铜矿,在有些矿床中为斑铜矿、硫砷铜矿和挥铜矿)和与其伴生的非金属矿物(石英、绢云母、钾长石、黑云母、高岭石类矿物等)的成分稳定;(3)铜的平均含量在原生矿石中比较低(0.3—0.8%),而在氧化矿石中明显较高(达1—1.5%),而钼在原生氧化矿石中的分布都比较均匀(0.005—0.05%),在这种情况下,矿石中铜与钥的比值变化很大,形成一系列重要的铜、铜—铜和铜—钼矿床;(4)矿化与以中性成分为主的斑岩侵入体(花岗闪长斑岩、石英二长斑岩),以及少数偏酸性(花岗斑岩、和偏基性(闪长斑岩)的侵人体有空间联系;(5)矿化或直接发生在斑岩侵入体中,或发生在紧靠侵入体的外接触带围岩——火山岩、侵入岩和变质岩中;(6)矿体发育在广泛出现热液蚀变岩的地带,蚀变岩石为绢云母—石英质、黑云母—钾长石质、泥质以及青磐岩型交代岩,(7)根据金属元素出现最大值①和主要共生的非金属矿物②,可用如下顺序写出矿体和热液岩中稳定分带性;① Fe3+一Mo(Cu)一Cu(Mo)一Cu(Ag)一Fe2+(Au)一Pb一Zn一(Au、Ag);②黑云母—钾长石,绢云母、石英,蒙脱石,高岭土,青磐岩(8)矿床储量巨大,可保障矿石的大规模采挖,成本低廉并有露天采矿的可能性,(9)与氧化作用有关的富矿的出现,形成了覆盖较贫原生矿的次生硫化物富集带(10)斑岩铜矿床形成于地槽褶皱区的不同发育阶段.既可随着地槽的岩浆作用在褶皱主期之前(在岛弧阶段)形成,又可在其后与造山阶段和活化阶段的斑岩侵入体和火山岩有关。

在许多斑岩铜矿床的现代分类中,利用了如下一些特征,不仅要考虑单个特征,而且还要考虑各种特征的组合:(1)所处大地构造和古构造的位置;(2)含矿岩浆建造及其所形成的含矿斑岩相的成分(3)含矿岩浆建造所侵入的地壳厚度和成分;(4)由R.H.西利托所划分的斑岩铜矿系统中矿体的产状(5)含矿岩浆岩体形成的深度,(6)是否存在角砾岩简;(7)主要矿石和台有掺入组分的矿石的成分;(8)金属矿的分带特征,(9))热液蚀变岩的成分及其分带性,(10)含矿侵入体及矿体体的形态特征。

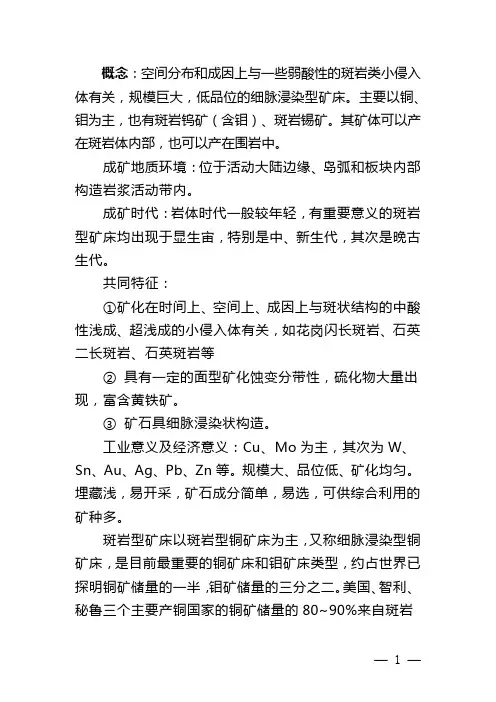

概念:空间分布和成因上与一些弱酸性的斑岩类小侵入体有关,规模巨大,低品位的细脉浸染型矿床。

主要以铜、钼为主,也有斑岩钨矿(含钼)、斑岩锡矿。

其矿体可以产在斑岩体内部,也可以产在围岩中。

成矿地质环境:位于活动大陆边缘、岛弧和板块内部构造岩浆活动带内。

成矿时代:岩体时代一般较年轻,有重要意义的斑岩型矿床均出现于显生宙,特别是中、新生代,其次是晚古生代。

共同特征:①矿化在时间上、空间上、成因上与斑状结构的中酸性浅成、超浅成的小侵入体有关,如花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩等②具有一定的面型矿化蚀变分带性,硫化物大量出现,富含黄铁矿。

③矿石具细脉浸染状构造。

工业意义及经济意义:Cu、Mo为主,其次为W、Sn、Au、Ag、Pb、Zn等。

规模大、品位低、矿化均匀。

埋藏浅,易开采,矿石成分简单,易选,可供综合利用的矿种多。

斑岩型矿床以斑岩型铜矿床为主,又称细脉浸染型铜矿床,是目前最重要的铜矿床和钼矿床类型,约占世界已探明铜矿储量的一半,钼矿储量的三分之二。

美国、智利、秘鲁三个主要产铜国家的铜矿储量的80~90%来自斑岩型铜矿床。

近年来,我国江西、云南、黑龙江、西藏、河南等地也相继有所发现,斑岩型铜矿床已成为我国的主要铜矿床类型。

斑岩型铜矿床以其全岩均匀矿化、埋藏浅、适于露采、规模大、选矿回收率高为特征。

铜品位一般在0.4%左右,少数可达0.8%,单个矿床的铜储量可达百万吨,矿石中除伴生钼外,还有金、银等元素可综合利用等特点,成为世界上最重要的铜矿类型。

斑岩型铜矿床常成群成带出现,构成成矿区或成矿带。

有时斑岩铜矿床还和其它矿床类型相伴产出,构成一个成矿系列。

一、成矿地质条件1.岩浆岩条件中酸性、钙碱性、浅成或超浅成、小型斑岩侵入体。

(花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英二长斑岩等)。

岩体规模较小(<1-2km2) 个别达10余km2。

岩体的形成时代以中―新生代为主。

化学成分以富钾为特征(K2O>Na2O)。

斑岩型铜(金)矿床大都在造山带构造环境内产出,其中许多矿床与消减板块边缘的深成岩浆活动或火山作用具密切的成因联系。

具经济价值的斑岩型铜金矿床既可在岛弧环境中,也可在大陆边缘产出。

尽管其成矿时代多集中在中新生代,但是古生代和前寒武纪斑岩型铜金矿床实例也偶见有报道。

斑岩型金属矿床是“与侵入岩有关金属矿床”家族的重要成员之一,其形成作用与岩浆活动具密切时空分布关系。

鉴于地壳演化与金属成矿作用的复杂性,在一些矿集区(或带)很难将斑岩型和其他侵入岩类金属矿床划分开来。

到目前为止,尽管尚未找到一种较为简单的分类判别准则,但是矿床地质学家均认为,斑岩型金属矿床应具下述地质特征:(1)金属矿化在斑状侵入岩及围岩中呈浸染状或细网脉状产出;(2)无论在空间分布上,还是在形成时间上,金属矿化与浅成侵入岩具密切关系;(3)大多数含矿侵入岩为钙碱性或碱性岩浆岩系列;(4)典型的含矿斑状岩浆岩组合为花岗闪长岩花岗岩或闪长岩正长岩;(5)与钼矿床有关的侵入岩大都为钙碱性长英质火成岩;(6)含矿侵入岩体大都为复式侵入杂岩,金属矿化仅与其中某一期侵入岩有关;(7)金属矿化与岩脉群和角砾岩管伴生,角砾组份复杂,磨圆度高;(8)含矿侵入岩体及围岩均遭受到普遍的和强烈的断裂— 1 —与破碎作用;(9)尽管大多数矿化地段受断裂控制,但是在一些矿床中,浸染状金属矿石占有很高的比例;(10)尽管各金属矿床在热液蚀变类型、强度和规模等方面变化很大,但是代表性的蚀变带普遍存在,并具一定的分带性;(11)在部分矿区,风化淋滤可以造成金属元素次生富集;(12)绝大多数斑岩型铜金矿床以规模巨大和品位偏低为特征,一般来讲,铜矿石储量至少为2000万吨,铜的品位为0.1%或更高;(13)主要斑岩型金属矿床类型为,斑岩型铜矿床、斑岩型铜钼矿床、斑岩型铜金钼矿床、斑岩型金矿床和斑岩型钼矿床。

根据不同的分类原则,可将斑岩金属矿床划分为若干类型,最常见的分类方法有: (1)根据含矿斑岩体的形态、岩性组合和形成深度,可将斑岩矿床划分为经典型、火山岩型和深成岩型;(2)依据成矿主岩化学性质,可将其划分为钙碱质和碱质类矿床;(3)根据金属元素组合,可将其划分为斑岩铜矿床、斑岩铜钼矿床、斑岩钼矿床、斑岩铜金矿床、斑岩金矿床、岩铜钼矿床和斑岩钼金矿床。

中国铜矿类型分类表摘要:一、引言二、中国铜矿类型分类表概述1.分类依据2.分类方法三、中国铜矿类型分类表详述1.斑岩型铜矿2.砂页岩型铜矿3.火山岩型铜矿4.铜镍硫化物型铜矿5.碳酸岩型铜矿6.交代型铜矿7.热液脉型铜矿四、中国铜矿资源分布特点五、结论正文:一、引言中国拥有丰富的铜矿资源,对于国家经济发展具有重要意义。

了解中国铜矿的类型分类有助于更好地开发和利用这些资源。

本文将对中国铜矿类型分类表进行详细阐述。

二、中国铜矿类型分类表概述中国铜矿类型分类表主要根据矿床的成因、矿石类型和含矿建造进行分类。

通过这种分类方法,我们可以更好地了解各种铜矿的性质、特征以及分布规律。

三、中国铜矿类型分类表详述1.斑岩型铜矿:主要分布在中国南方地区,如江西、福建等地。

这类矿床主要形成于中酸性火山岩与碳酸岩的接触带,矿石类型以黄铜矿为主。

2.砂页岩型铜矿:主要分布在中国西北地区,如新疆、甘肃等地。

这类矿床主要形成于古近纪至新近纪的陆相沉积盆地,矿石类型以辉铜矿、斑铜矿为主。

3.火山岩型铜矿:主要分布在中国东北地区,如黑龙江、吉林等地。

这类矿床主要形成于中生代火山岩,矿石类型以黄铜矿、辉钼矿为主。

4.铜镍硫化物型铜矿:主要分布在中国西北地区,如新疆、甘肃等地。

这类矿床主要形成于中酸性火山岩中的镍硫化物矿床,矿石类型以磁黄铁矿、镍黄铁矿为主。

5.碳酸岩型铜矿:主要分布在中国西南地区,如云南、贵州等地。

这类矿床主要形成于古生代至中生代的碳酸岩,矿石类型以孔雀石、蓝铜矿为主。

6.交代型铜矿:主要分布在中国华南地区,如广东、广西等地。

这类矿床主要形成于中新生代的交代作用,矿石类型以黄铜矿、辉铜矿为主。

7.热液脉型铜矿:主要分布在中国全国各地,包括斑岩型、火山岩型、砂页岩型等矿床中。

这类矿床主要形成于中酸性火山岩、碳酸岩和砂页岩中的热液脉,矿石类型多样。

四、中国铜矿资源分布特点中国铜矿资源分布广泛,但具有明显的地域性特点。

总体而言,南方地区的铜矿资源较为丰富,而北方地区相对较少。

安妥岭斑岩型铜(钼)矿成矿条件与远景分析安妥岭斑岩型铜(钼)矿是一种重要的矿产资源,具有良好的经济价值和地质学意义。

它具有特殊的成矿条件和形成机制,受多种因素的影响。

为了深入了解安妥岭斑岩型铜(钼)矿的成矿条件和远景,本文将从地质、矿物学、地球化学、地球物理等方面进行分析。

一、地质条件分析安妥岭斑岩型铜(钼)矿位于西北地区青藏高原与黄土高原过渡区,主要分布在甘肃省临夏州东北部和宁夏回族自治区盐池县境内,属于一带一路经济带上的重点矿产资源之一。

该矿集中分布在古生代的地层中,主要是下寒武统须家河组和晚古生代的早二叠世长兴岛组(T3c)和福贵岛组,分布范围较广,形成了多个繁盛的矿集区。

根据地质条件分析,安妥岭斑岩型铜(钼)矿的成矿条件主要包括:(1)深源岩浆的储存空间与供给;(2)地壳构造和断裂构造的影响;(3)富集稀土和燕山期造山作用的影响;(4)富矿化流体的注入。

二、矿物学特征安妥岭斑岩型铜(钼)矿的矿物学特征主要表现在:(1)矿石主要含铜和钼,铜为黄铜矿、黄铁矿和闪锌矿,钼为辉钼矿、菱钼矿和莫里酸钼,而黄铜矿和闪锌矿的含量相对较低;(2)矿石具有明显的斑状、脉状和网状分布,与斑岩的空隙、脆性断裂等有关;(3)矿石颗粒细小,常与黏土矿物、绿泥石和伊利石等混合存在。

三、地球化学特征通过对安妥岭斑岩型铜(钼)矿地球化学特征的分析,发现:(1)富集稀土元素,Eur/Euh值明显高于1,其中轻稀土元素富集明显,而重稀土元素相对较低;(2)大量富集Na、K、Rb、Ba、Pb等元素,Au、Ag、As等微量元素也有富集;(3)SO4-S富集,同时NO3-N、NO2-N、NH3-N、HCO3等元素也富集。

四、地球物理特征地球物理勘探是确定安妥岭斑岩型铜(钼)矿区域地下结构和成矿条件的重要手段。

通过重力、磁力、电性、地震等方法,对该区域进行了多次勘探。

结果显示,该区域地壳的物理特征表现出明显的不连续性,存在多个莫霍面和不同类型的断层、岩石体。

斑岩型铜矿研究进展及找矿1.矿床形成机制:斑岩型铜矿床的形成机制是研究的重点之一、目前认为,这类矿床的形成与火山作用、热液活动和变质作用有关。

研究人员通过野外地质调查、岩石地球化学分析和实验模拟等方法,逐步揭示了斑岩型铜矿床的成因过程。

2.矿床特征及分类:斑岩型铜矿床的特征及分类研究也是研究的重点之一、通过对不同地区、不同类型铜矿床的野外观察和实验研究,研究人员建立了一套较为完善的分类体系,并对不同类型铜矿床的特征进行了详细描述。

3.找矿方法:斑岩型铜矿的找矿工作主要依靠地质、地球化学和地球物理等方法。

现代找矿技术的进步使得找矿工作更加高效和准确。

例如,地球化学勘探方法可以通过对矿石、岩石和土壤等样品的分析,确定矿床的有利地区和找矿目标。

地球物理勘探方法如电磁法、重力法和地磁法等可以通过测量地下电性、密度和磁性等参数,帮助找矿人员确定矿床的位置和规模。

1.地质调查:通过野外地质调查,包括地质剖面测量、岩相鉴定和构造解析等,找矿人员可以对找矿区域的地质构造和矿床产状进行详细了解,为进一步找矿工作提供基础数据。

2.地球化学勘探:地球化学勘探是一种通过对矿石、岩石和土壤等样品进行化学分析,确定找矿区域内金属元素的富集程度和分布规律的方法。

根据分析结果,找矿人员可以确定有利的找矿地区,进一步缩小找矿范围。

3.地球物理勘探:地球物理勘探是利用地球物理方法测量地下电性、密度、磁性等参数,以探测和识别存在的矿床。

常用的地球物理勘探方法包括电磁法、重力法和地磁法等。

4.遥感技术:遥感技术是一种通过对航空、宇航遥感图像进行解译,寻找矿床和找矿目标的方法。

通过遥感图像解译,可以发现地表的矿化和蚀变带等特征,为找矿人员提供重要线索。

总结来说,斑岩型铜矿的研究进展主要集中在矿床形成机制、矿床特征及分类等方面。

而斑岩型铜矿的找矿工作则主要依靠地质调查、地球化学勘探、地球物理勘探和遥感技术等方法和技术。

通过这些方法和技术,找矿人员可以确定矿床的位置和规模,为实现有效的找矿工作提供重要支持。

斑岩铜矿提产于花岗质岩高位体顶部的全岩铜矿化或部分铜矿化在成因上二者有联系的矿床,由于矿石构造总呈细脉浸状,因此又将此类矿床称为细脉浸染型铜矿床。

斑岩为浅成-超浅成产物,代表花岗质岩浆在岩浆深成-火山建造的浅成-超浅成阶段。

岩石结构为典型斑岩结构,说明花岗岩浆在侵位前曾经在中间岩浆房停留过一次或多次,每次停留期间都会析出斑晶,随后继续上侵,凝结为基质。

斑晶大小不等,为显晶质结构,个别在富含挥发份条件下可以达到1-4cm。

有时斑晶随岩浆上侵间的碰破的现象。

基质通常为隐晶质,有时为隐晶质。

浅成-超浅成斑岩体通常是指岩体侵位高度为3-0.5km,但是有时侵位高度可达到4-6km,民属于中深侵位。

超浅成岩侵位可以直接与火山岩相过渡,因此,在确定侵位高度时往往成为难题。

在岩石学方面也是一样,从典型斑岩结构往往朝火山岩结构、斑状结构和等粒状结构过渡。

花岗质岩浆与挥发相分离的鉴别标志通常与气体包裹体(气液比>50%)、多相包裹体(含NaCl、KCl子晶)和相比变化大的气液包裹体共存,同时这也是花岗质岩浆沸腾的标志。

挥发相由于密度小(0.5-0.95),上升集中于斑岩体的顶部。

同时挥以查具有两个很特殊的优点对于斑岩铜矿的形成特别有利。

第一是挥发相体积的膨胀,会产生很大的机械能,使斑岩体顶部和围岩产生网状裂隙;其甚至产生斑岩体顶部的隐爆作用,形成爆破然砾岩、爆破角砾岩筒和火山口陷落等。

网状裂隙为后来的成矿流体的交代作用和充填提供了极好的构造空间。

含矿细脉的密度与矿床规模间的联系:300条/米超大型矿床300-100条/米大型矿床100-50条/米中型矿床50条/米小型矿床斑岩铜矿的蚀变分带:钾硅酸盐蚀变带分布于斑岩体的顶部---绢英岩化带或绿泥化带分布于斑岩体与围岩的接触带----青盘岩化带分布于外部围岩和下盘------中度泥化带或深度泥化带叠加于构造破碎带---绢英岩化带和绿泥石化带为工业矿化的主要地段钾硅酸盐蚀变带和青盘岩化带只是部分工业矿化中度泥化带或深度泥化带如果叠加了表生富集作用可以构成主要的工业矿化主要金属硫化物:黄铁矿黄铜矿斑铜矿辉钼矿次要金属硫化物:砷黝铜矿黝铜矿方铅矿闪锌矿主要表生金属矿物:针铁矿钎铁矿褐铁矿辉铜矿蓝铜矿次要表生金属矿物:斑铜矿孔雀石蓝铜矿铜蓝硅孔雀石少量表生金属矿物:黑铜矿赤铜矿自然铜从金属矿物组合中可知,控制金属矿物生成的f O2 较高,例如赤铁矿和磁铁矿多;大量硫盐矿物的形成表明金属矿物生成环境较浅。

斑岩铜矿W.D.辛克莱地质调查的加拿大、601展位至,渥太华,安大略,K1A 0E8电子邮件:dsinclai@NRCan.gc.ca dsinclai@NRCan.gc.ca > < mailto:定义斑岩铜矿是大型的、低、中级矿床(hypogene所主要矿石矿物是占优势),哪些是空间结构的控制和基因有关侵犯到中级porphyritic基(肯尼思,1972年)。

大一号尺寸和结构控制(例如,静脉、静脉套,stockworks裂区、骨折,' '和角砾岩管道)服务区分斑岩铜矿从各种各样的存款,这可能是流动相关联的,包括mantos矽卡岩、角砾岩、高温管道、周边mesothermal precious-metal脉、及浅成低温热液矿床。

次生矿物在supergene-enriched可发达地区斑岩型铜硫化物矿床风化小学。

这样的区域,通常有显著提高,从而提高铜的成绩的潜在经济剥削。

下列亚型的斑岩铜矿是定义根据金属必要的经济因素(金属矿床副产品或潜在的副产品都列在括号内):Cu (±Au, Mo, Ag, Re, PGE)Cu-Mo (±Au, Ag)Cu-Mo-Au (±Ag)Cu-Au (±Ag, PGE)Au (±Ag, Cu, Mo)Mo (±W, Sn)W-Mo (±Bi, Sn)Sn (±W, Mo, Ag, Bi, Cu, Zn, In)Sn-Ag (±W, Cu, Zn, Mo, Bi)Ag (±Au, Zn, Pb)与目前subeconomic为存款,成绩和tonnages基于可能coproduct亚型和副产品,假设的金属矿床经济。

地理分布斑岩铜矿发生在世界各地以一系列广泛,相对较窄的、线性成矿域(图1)。

他们主要是联系在一起的新生代造山带在西方北美和南美及其附近的太平洋海盆的西缘,尤其是在东南亚群岛。

斑岩铜矿矿床研究最新进展在主要的铜矿类型中,斑岩铜矿以其分布广、规模大、埋藏浅、易采选等特点成为最重要铜矿床类型。

斑岩铜矿形成时代集中在中、新生代,其次是古生代,前寒武纪斑岩铜矿床目前发现较少,其形成时代极不均一,有随时代变新、矿床数目增多、矿化强度加大等特征。

形成原因有两种观点: 一是认为斑岩铜矿主要形成于板块汇聚区,而在前寒武纪全球板块活动机制尚未完善,大规模板块活动尚未形成,斑岩铜矿化自然很少。

而中新生代是板块活动最强烈时期,也是斑岩铜矿形成的高峰期; 另一种观点则认为,由于斑岩铜矿形成于板块俯冲、碰撞带,这些带的后期发育往往形成造山带,成为主要剥蚀区,加上斑岩铜矿多形成于浅成—超浅成侵入岩中,岩体及围岩节理、裂隙发育,有利于剥蚀作用形成,随着时间的推移古老的斑岩铜矿很难保存。

全球斑岩铜矿研究证明: 会聚板块边缘无疑是斑岩铜矿最重要的成矿地质背景。

详细来讲,全球斑岩铜矿主要集中在三条大成矿带上: 一是环太平洋成矿带,二是特提斯-喜马拉雅成矿带,三是古亚洲成矿带(中亚成矿带)。

此外,还有少量斑岩铜矿床形成于各地块边缘活动带。

对上述成矿地质背景,存在两种认识:一是认为由大洋板片俯冲产生的陆缘弧和岛弧环境斑岩铜矿; 二是与大洋板片俯冲作用无关的大陆环境斑岩铜矿。

针对陆缘弧和岛弧环境斑岩铜矿,Sillitoe ( 1972) 建立了经典斑岩铜矿板块构造模型,提出斑岩铜矿主要在板块俯冲背景下的主动陆缘钙碱性火成岩带中形成,金属来源与板块俯冲作用导致的岩浆活动有关,并在后来环太平洋成矿带斑岩型矿床的勘查中取得重大突破,成为科学理论指导矿床勘查的典范。

Sillitoe ( 1998) 最早提出汇聚板块边缘的挤压构造背景对形成斑岩铜矿床的重要作用,并识别出挤压环境有利于斑岩型矿床形成的一些关键因素。

Richards 等( 2001) 总结了有利于斑岩铜矿形成的地质因素,其中,构造背景因素包括: ①上地壳处于较长时期挤压状态后的应力松驰期; ②成矿区域存在早期深大断裂,而且这些断裂在应力松驰期活化张开。