洛阳遗址保护案例

- 格式:pdf

- 大小:28.25 MB

- 文档页数:28

中华汉字文化园策划方案一、历史背景仓颉造字台遗址位于洛阳市洛宁县兴华乡阳峪河东,是中国远古文化的重要遗址之一。

相传,仓颉随帝南巡,至今长水西玄沪水入洛处,灵龟负书以授,遂建址造字。

遗址台高3.4米,上顶直径3.3米,周长13.5米,台上刻有“仓颉造字处”。

至今保存尚好。

仓颉,称苍颉,姓侯刚,号史皇氏,黄帝时史官,曾把流传于先民中的文字加以搜集、整理和使用,在汉字创造的过程中起了重要作用,为中华民族的繁衍和昌盛作出了不朽的功绩。

但普遍认为汉字由仓颉一人创造只是传说,不过他可能是汉字的整理者,被后人尊为“造字圣人”。

今南乐县城西北35华里吴村有仓颉陵、仓颉庙和造书台,史学家认为仓颉生于斯,葬于斯。

传说中仓颉生有“双瞳四目”。

目有重瞳者,中国史书上记载只有三个人,虞舜、仓颉、项羽。

虞舜是禅让的圣人,孝顺的圣人,而仓颉是文圣人,项羽则是武圣人。

相传,仓颉“始作书契,以代结绳”。

在此以前,人们结绳记事,即大事打一大结,小事打一小结,相连的事打一连环结。

后又发展到用刀子在木竹上刻以符号作为记事。

随着历史的发展,文明渐进,事情繁杂,名物繁多,用结和刻木的方法,远不能适应需要,这就有创造文字的迫切要求。

黄帝时是上古发明创造较多的时期,那时不仅发明了养蚕,还发明了舟、车、弓驽、镜子和煮饭的锅与甑等,在这些发明创造影响下,仓颉也决心创造出一种文字来。

传说仓颉,四目重瞳,非常聪明,有一年,仓颉到南方巡狩,登上一座阳虚之山(现在陕西省雒南县),临于玄扈洛邙之水(洛宁兴化阳峪河)龟背上面有许多青色花纹。

仓颉看了觉得稀奇,就取来细细研究。

他看来看去,发现龟背上的花纹竟是有意义可通的。

他想花纹既能表示意义,如果定下一个规则,岂不是人人都可用来传达心意,记载事情么?仓颉日思夜想,到处观察,看尽了天上星宿的分布情况、地上山川脉络的样子、鸟兽虫鱼的痕迹、草木器具的形状,描摹绘写,造出种种不同的符号,并且定下了每个符号所代表的意义。

河南文物保护故事河南是中国历史文化名城之一,拥有丰富的文物资源。

在文物保护方面,河南有着许多值得称赞的故事。

本文将介绍几个河南文物保护的故事,以期提高人们对文物保护的认识和重视。

下面是本店铺为大家精心编写的4篇《河南文物保护故事》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《河南文物保护故事》篇1一、洛阳龙门石窟保护洛阳龙门石窟是中国著名的石窟群,位于河南省洛阳市西南部的龙门山上。

这座石窟群始建于北魏,历经东魏、北齐、北周、隋、唐、五代、宋、元、明等历代,历时约 400 年之久。

它被誉为中国石窟艺术的“百科全书”,是中国石窟艺术的巅峰之作。

在上世纪 50 年代,由于龙门石窟地处偏僻,地方当局将其交由当地群众管理。

这导致了石窟内的文物遭到严重破坏,许多石雕被砸毁,壁画被涂抹。

直到 1961 年,国家文化部才将龙门石窟收归国有,并建立了龙门石窟文物保管所。

经过多年的努力,龙门石窟的保护工作取得了显著成效,成为了中国石窟文物保护的典范之一。

二、安阳殷墟保护安阳殷墟是中国古代商代晚期的都城,位于河南省安阳市境内。

殷墟是中国考古学史上最重要的发现之一,也是中国古代文明的重要组成部分。

在上世纪 50 年代,由于殷墟遗址的重要性,中国政府将其列为全国重点文物保护单位。

在随后的几十年里,国家投入了大量的资金和人力资源,对殷墟进行了多次考古发掘和保护维修工作。

如今,殷墟已成为中国著名的文化旅游胜地,吸引着众多国内外游客前来参观。

三、开封城墙保护开封城墙是中国现存最完整的古代城墙之一,位于河南省开封市境内。

这座城墙始建于唐代,历经宋、金、元、明、清等历代,已有1000 多年的历史。

《河南文物保护故事》篇2河南作为黄河流域的重要省份,拥有丰富的文物资源,这些资源反映了河南地区悠久的历史和文化传承。

在河南,有许多关于文物保护的故事,以下是其中的一个案例。

洛阳市偃师县的二里头遗址是黄河流域一处重要的古代文化遗址,距今已有约 3800 年的历史。

寻宝手册!玩转洛阳二里头夏都遗址博物馆,速看~中央大厅(曾宪平摄)随着二里头夏都遗址博物馆布展工作的结束,10月20日起,公众可凭身份证入馆参观。

博物馆共设有5个常设展厅,2个临时展厅,总面积7000多平方米,展出文物2000多件,大批珍贵文物在博物馆首次展出。

展厅内景(曾宪平摄)让我们拂去历史的尘埃,通过一件件珍贵文物、一幅幅图文并茂的展板,领略“华夏第一王都”曾经的辉煌。

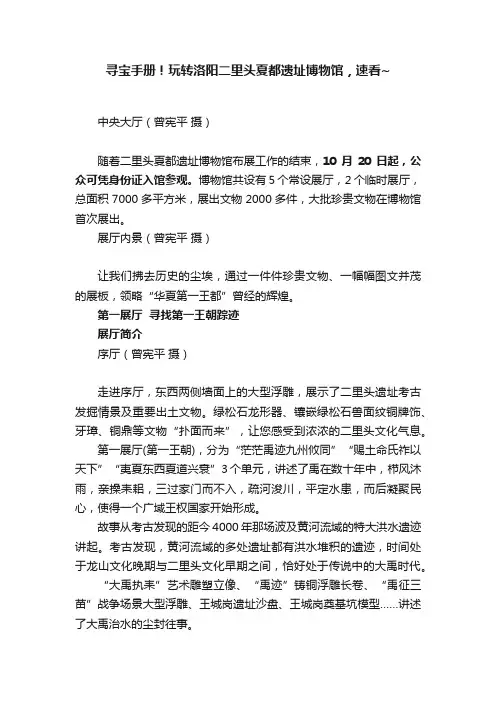

第一展厅寻找第一王朝踪迹展厅简介序厅(曾宪平摄)走进序厅,东西两侧墙面上的大型浮雕,展示了二里头遗址考古发掘情景及重要出土文物。

绿松石龙形器、镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰、牙璋、铜鼎等文物“扑面而来”,让您感受到浓浓的二里头文化气息。

第一展厅(第一王朝),分为“茫茫禹迹九州攸同”“赐土命氏祚以天下”“夷夏东西夏道兴衰”3个单元,讲述了禹在数十年中,栉风沐雨,亲操耒耜,三过家门而不入,疏河浚川,平定水患,而后凝聚民心,使得一个广域王权国家开始形成。

故事从考古发现的距今4000年那场波及黄河流域的特大洪水遗迹讲起。

考古发现,黄河流域的多处遗址都有洪水堆积的遗迹,时间处于龙山文化晚期与二里头文化早期之间,恰好处于传说中的大禹时代。

“大禹执耒”艺术雕塑立像、“禹迹”铸铜浮雕长卷、“禹征三苗”战争场景大型浮雕、王城岗遗址沙盘、王城岗奠基坑模型……讲述了大禹治水的尘封往事。

重点文物王城岗遗址出土典型陶器王城岗遗址出土的乳足鼎(鲁博摄)王城岗遗址位于登封市告成镇八方村。

在此考古发现的龙山时代城址,为“禹都阳城”提供了更为重要的实物证据。

该陶器造型精美,线条流畅,为王湾三期文化典型陶器。

禹会村遗址出土陶鼎禹会村遗址是目前淮河流域发现的最大的一处以祭祀为主要内容的龙山文化晚期遗址,因“禹会诸侯”而得名,对研究夏代前期历史具有重要意义。

为支持二里头夏都遗址博物馆的基本陈列展览,蚌埠市博物馆特地向二里头夏都遗址博物馆提供了包括灰陶鼎、陶罐、陶甑等16件禹会村遗址出土的典型器物。

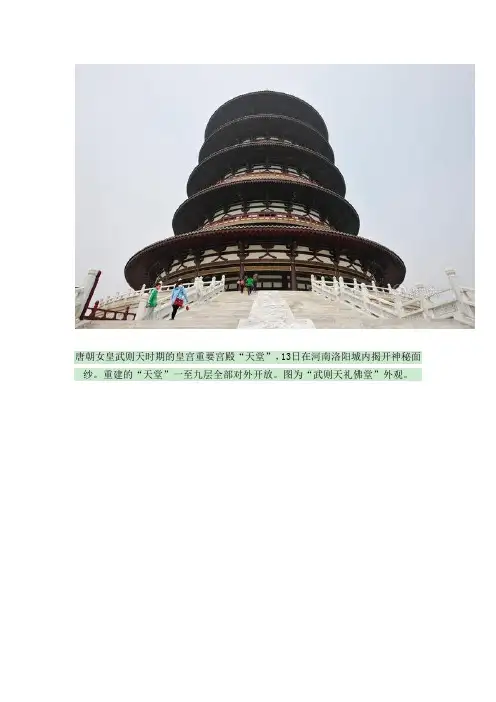

唐朝女皇武则天时期的皇宫重要宫殿“天堂”,13日在河南洛阳城内揭开神秘面纱。

重建的“天堂”一至九层全部对外开放。

图为“武则天礼佛堂”外观。

图为新“天堂”一层内的“天堂”中心通天柱坑遗址。

史料《资治通鉴》记载,天堂高五层。

现有文献认为,明堂为三层,高度在90米左右,以此计算,五层的天堂高度至少应该在150米以上。

图为新“天堂”三层的释禅堂穹顶佛教风格壁画。

2009年9月,“天堂”遗址经过持续的考古发掘,初露端倪。

2011年初,在遗址上,天堂遗址保护展示工程开工。

该建筑外观仿唐代建筑风格,总高度约80多米。

外观5层,内部9层,象征女皇“九五之尊”的无上地位。

图为“新天堂”五层珍宝阁内火焰塔底座的精美雕花。

洛阳最著名的九⼤地标个个⼤有来头City of Luoyang ——千年帝都,牡丹花城⽂化遗产保护传承,洛阳排全国第⼆昨⽇,中国城市竞争⼒研究会在⾹港会展中⼼公布2015年中国城市竞争⼒排⾏榜。

洛阳进⼊中国区域最具竞争⼒城市中部城市⼗强、最具特⾊旅游城市排⾏榜、中国⽂化遗产保护传承⼗佳城市3个榜单,在⽂化遗产保护传承榜单中排名全国第⼆,仅次于北京。

洛阳先后荣膺全国⽂明城市、中国⼗⼤最佳魅⼒城市等荣誉称号地标是⼀个城市的名⽚和象征,或⾔其史,或志其特,或述其貌,总之,地标就是⼀个城市的“北⽃星”,融⼊了⼈们对这个城市的情感和认知它⼀定是当地最强有⼒的代⾔者。

快来看看洛阳最著名地标,你会跟别⼈提起哪个?龙门⽯窟龙门⽯窟开凿于北魏孝⽂帝年间,之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代连续⼤规模营造达400余年之久,南北长达1公⾥,今存有窟龛2345个,造像10万余尊,碑刻题记2800余品。

其中“龙门⼆⼗品”是书法魏碑精华,褚遂良所书的“伊阙佛龛之碑”则是初唐楷书艺术的典范。

龙门⽯窟延续时间长,跨越朝代多,以⼤量的实物形象和⽂字资料从不同侧⾯反映了中国古代政治、经济、宗教、⽂化等许多领域的发展变化,对中国⽯窟艺术的创新与发展做出了重⼤贡献。

2000年被联合国科教⽂组织列为世界⽂化遗产。

龙门⽯窟是中国⽯刻艺术宝库之⼀,世界⽂化遗产、全国重点⽂物保护单位、国家AAAAA级旅游景区,位于洛阳市南郊伊河两岸的龙门⼭与⾹⼭上。

龙门⽯窟与敦煌莫⾼窟、云冈⽯窟并称中国三⼤⽯窟。

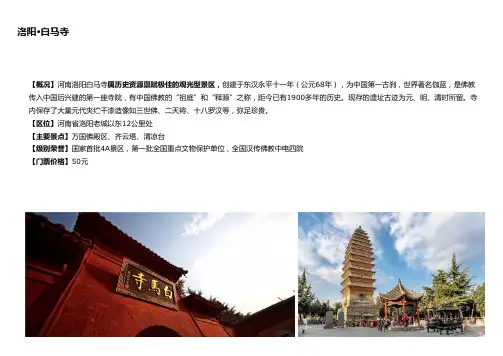

⽩马寺佛教在中国扎根、传播最初的⼆百年,整个过程都与⽩马寺息息相关。

这⾥是中国第⼀次西天求法的产物,是最早来中国传教弘法的僧⼈的居所;这⾥诞⽣了第⼀部中⽂佛经和中⽂戒律,产⽣了第⼀个中国汉地僧⼈……总之,⽩马寺是与中国佛教的许许多多个“第⼀”紧紧联在⼀起的,这让它成为名副其实的中国佛教的祖庭和释源。

河南洛阳⽩马寺位于河南省洛阳⽼城以东12公⾥处,创建于东汉永平⼗⼀年(公元68年),为中国第⼀古刹,世界著名伽蓝,是佛教传⼊中国后兴建的第⼀座寺院,有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称,距今已有1900多年的历史。

洛阳的文化宝藏与历史遗产洛阳是一个拥有悠久历史、灿烂文化遗产的城市,这里不仅有许多国家级文化遗产,还是中国历史文化名城,有着许多珍贵的文化宝藏。

在这片土地上,留下了许多传统建筑、文化遗址、艺术品以及文献记载,这些都是该市的瑰宝与骄傲。

一、洛阳的历史文化洛阳是中国历史文化名城,是中华文化的重要发祥地之一,其历史可以追溯至新石器时代,周、汉、魏、唐等历代先后在此建都。

在历史上,洛阳是中国的政治、文化、经济中心之一。

文化遗产丰富,其中有许多享誉国际的重要文化遗产,如龙门石窟、白马寺、洛阳博物馆等。

龙门石窟位于洛阳城南十五公里处的龙门山,是中国古代最著名的石刻艺术遗产之一,被誉为“东方艺术宝库、世界艺术奇观”,是中国文化历史上的一颗璀璨明珠。

龙门石窟主要建于北魏和唐代,最早开凿于公元494年,经过几代的修建,终于在唐代大盛,共有2350个窟,了解七千余尊佛像,石窟中最大的佛像高达17米。

白马寺是中国佛教圣地,是中国佛教历史上著名的庙宇之一,其历史可以追溯到东汉时期。

寺内瑰宝众多,尤以“白马之旅”和玄奘法师的佛身舍利为最贵重。

白马寺目前所存的建筑物主要是唐朝的建筑,现存的寺庙中,以“大雄宝殿”最为著名。

寺内的佛像、壁画、影壁、经幢、碑刻和古钟等均具有极高的文化与艺术价值。

洛阳博物馆是中国著名的博物馆,主要以收藏东周至唐代的镇馆之宝和洛阳历史文化遗产为主。

馆内收藏有大量的二千多年前的青铜器、玉器、陶器、瓷器、金银器、书法、绘画等文物珍品,代表了华夏文明的高度成就。

二、洛阳的传统建筑洛阳的传统建筑较为典雅,尤以清代的造园艺术为最。

洛阳的坊巷直至二十世纪中期还搭建着坊门、石阶、青石板铺的道路,石桥、砖塔、红墙之间的排列有着丰富的民俗文化。

其中比较有代表性的传统建筑包括孟津马家大院、三官殿和白居易故居等。

孟津马家大院位于孟津老城区,是明清时期潜邸巨富马邦威家族的宅邸,距今已有近400年的历史。

大院占地面积约8600平方米,由一堵高墙围起,洋楼罗曼式风格,内部鳞次栉比,有一个鱼池、荷塘、鸟栖于枝头的白宫杨树。

洛阳东周王城遗址保护方式探讨作者:田玉娥来源:《丝绸之路》2011年第20期[摘要]本文介绍了洛阳东周王城遗址文物保护区内的四种保护方式:即由文物单位进行的原址保护;基建单位提供场地,文物单位提供资金和人员管理的合作保护;由文物部门提供技术支持,基建单位出资、出场地自行保护;回填保护。

并对四种保护方式的保护效果作了探讨,总结出文物单位进行的原址保护效果最好,其次是基建单位提供场地,文物单位提供资金和人员管理的合作保护,效果最差的是回填保护方式。

[关键词]洛阳东周王城遗址;保护方式;原址保护[中图分类号]K878 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)020-0022-02一、东周王城遗址的发现与考古发掘20世纪50年代初,考古工作者在洛河以北、涧河两岸发现了东周时期的文化层堆积,并确定了洛河以北涧河入洛处为东周王城遗址。

此后,在配合城市建设以及有针对性的考古发掘工作中,重大发现层出不穷,发现了城垣、作坊、仓窖、建筑、墓葬、陪葬坑等,为深入研究东周时期的洛阳提供了重要资料。

二、东周王城遗址的保护历程20世纪后半叶,我国文物工作的指导方针是“两利”,洛阳的情况亦不例外。

解放之后的50年,除了针对性地钻探和发掘之外,考古工作主要是配合基本建设,在基建区域内完成发掘工作、详细记录遗迹状况之后,相应区域即交给基建单位,按照城市规划项目进行施工。

因此,那些年代,考古工作的主要内容和目的就是发掘和记录遗址信息,保护无从谈起。

随着社会经济的发展,人们对于文化遗产的认识越来越深刻,遗产对于城市的价值、作用越来越被更多的人们所理解和关注。

在这样的背景下,2000年,东周王城被公布为河南省重点文物保护单位。

21世纪以来,洛阳市相关部门开始尝试在王城遗址区内对一些重要的遗址点,或原址陈列展示,或回填保护,为城市留下诸多历史的回忆,在社会、经济两方面均取得了良好的效益。

三、东周王城遗址的保护方式(一)文物单位进行的原址保护2002年,洛阳市计划在市中心建设一个集行政、文化、商业、金融、信息、游乐等各项功能于一体的现代化广场——河洛文化广场。

历史遗址改造经典案例——洛阳龙门石窟

洛阳龙门石窟位于河南省洛阳市东南约13公里处,是中国古

代石窟艺术的杰出代表之一,也是世界文化艺术宝库中的瑰宝。

在

近年来的修缮中,洛阳龙门石窟以独有的方式紧密结合文物修复和

文化旅游。

这一经典案例不仅保护了历史遗址,也不失现代气息,

探索了文化遗产与现代旅游发展和当地经济的结合。

洛阳龙门石窟步行区和电动游览车的设置,满足人们不同的出

行需求,打造了一个分居配套、功能完备、智慧化的旅游服务体系。

此外,洛阳龙门石窟还对旅游设施进行着重改造,完美融合了新建

设备和旧设施,给游客们带来了极佳的旅游体验。

对于文物保护方面,洛阳龙门石窟采用微创技术解决了文物保

护领域难题,将拆卸的文物雕塑进行分块拆解,清洗、除锈、修补、改进等状况。

而在整个文物修缮工程中,洛阳龙门石窟始终以严谨

的科学态度和高水平的技术标准,对工程进行有序、细致、持续跟

踪监测,确保了修复工作的高质量和值得信赖的科学性。

此次洛阳龙门石窟的改造成功地守护了文化遗产、提升了旅游质量、促进了地方经济的快速发展,成为了历史遗址改造的一个典范案例。

总之,洛阳龙门石窟的过程不仅是一次文化遗产的修缮,更是一次文化遗产与现代旅游的有机融合,值得全国范围内的同行和其他旅游景点的深入借鉴与参考。

contents•洛阳隋唐遗址的应天门简介•应天门的建筑结构目录•应天门的价值与意义•应天门的保护与利用•相关链接与参考资料01洛阳隋唐遗址的应天门简介应天门是隋唐时期洛阳宫城——紫微城的正南门,始建于隋大业元年。

隋炀帝时期,为了彰显其地位,将宫城的正南门命名为应天门,意为“应天顺人”。

唐代时期,应天门经过多次修缮和扩建,成为了洛阳城中最宏伟、最壮丽的建筑之一。

历史背景地理位置应天门位于洛阳城的中心地带,是隋唐时期洛阳城的政治、经济、文化中心。

应天门东西两侧向南突出巨大双阙,两阙相距83米,阙与城门之间有城墙相接。

应天门存世530多年,是中国古代规格最高的城门,有“天下第一门”之称。

应天门城楼高大雄伟,面阔九间,进深五间,城楼上建有重楼,重楼之上又建有阙楼。

应天门的建筑风格古朴典雅,充满了浓郁的历史气息和文化底蕴。

应天门是中国古代规格最高的城门之一,其建筑特点独具特色。

建筑特点02应天门的建筑结构城门洞形与尺寸门楼上部有一座重檐歇山顶的门楼,覆盖黄色琉璃瓦。

门楼结构采用木材,梁、枋、斗拱等部件经过精细雕刻。

城门楼设计城门的地位与历史应天门的双阙由两个巨大的夯土台基组成,各有一座阙楼,为木结构,重檐歇山顶,黄色琉璃瓦覆盖。

双阙之间相距83米,与城门之间有弧形城墙相接,城墙高7.5米,厚3.5米。

双阙和城墙共同构成了应天门独特的建筑风貌,是中国古代建筑史上的重要遗产之一。

城墙与城门紧密相连,共同构成防御体系,体现了古代城市防御与建筑美学的完美结合。

城墙上的古代建筑遗迹对于研究城门建筑历史具有重要意义。

城墙与城门的关系是中国古代建筑史上的重要遗产之一。

城墙与城门的关系03应天门的价值与意义应天门是中国古代建筑文化的代表之一,它的建筑风格、装饰艺术和技术特点都反映了古代建筑的高度成就。

应天门也是中国古代城市文化的重要组成部分,它不仅是城市的门户,更是城市文化和历史的象征。

应天门见证了隋唐时期的繁荣和衰落,是隋唐文化的重要载体之一,对于研究隋唐历史和文化具有重要意义。

河南洛阳的历史文化遗产与价值洛阳,位于中国中部河南省,是中国历史上著名的文化古城之一。

自古以来,它就是华夏文明的重要发源地,是祖先遗留下的宝贵文化遗产。

在这座城市里,历史文化遗产无处不在,古老的建筑、寺庙、园林、遗址和文物,都向我们展示了中国丰富的历史和文化。

本文将探讨河南洛阳的历史文化遗产与其珍贵价值。

一、白马寺白马寺是中国佛教的发源地之一。

据传说,公元68年,汉明帝下旨到白马寺供养西来的佛教经典及佛像。

此后,在白马寺附近建设了东京汉阳宫,为佛教传播提供了有利条件。

白马寺曾经多次毁于战火和灾祸之中,但幸存下来的建筑仍具有典型的中国古代寺庙风格。

如今,白马寺是一个著名的旅游景点,吸引了来自世界各地的佛教信众和文化爱好者。

二、龙门石窟龙门石窟,位于洛阳南郊的龙门山峰上,是中国著名的石窟艺术宝库之一。

它的建造始于公元494年,历时约400年。

龙门石窟以其精湛的雕刻艺术、神秘的佛教信仰、文化多元化而著称。

现存有232个洞窟和数千尊石雕造像,呈现出了中国北方佛教艺术史上的独特风格,被誉为“世界最大的石刻艺术宝库”。

三、洛阳博物馆洛阳博物馆,坐落于城市的中心,是中国著名的博物馆之一。

它建于1958年,是中国唯一一座专门展示洛阳历史文化遗产的博物馆。

展品涵盖了从新石器时代到现代的各个历史阶段,其中最为著名的是商周青铜器、汉唐金玉器、北朝窑器、唐宋瓷器和文物。

这些珍贵文物为人类文明提供了非常重要的见证,给我们提供了重要的历史信息。

四、洛阳牡丹洛阳牡丹,是洛阳城的象征之一。

作为中国最著名的花卉之一,洛阳牡丹在唐代就名扬天下,历史悠久。

2010年,洛阳牡丹成为第13个被联合国科教文组织认定的世界非物质文化遗产代表作,它的美丽与文化价值得到了世界各地的认可。

每年5月到6月,洛阳城里的普洱山公园都会举办牡丹花展,吸引了数以万计的游客前来观赏。

总的来说,河南洛阳的历史文化遗产非常丰富和珍贵。

在这里,人们可以看到中国古代艺术和文化的极致表现,可以了解中国丰富的历史和文化,更加了解中华民族的优秀传统。

洛阳惊天文物大案为何搁浅十几年作者:廖平来源:《华声文萃》2022年第01期2021年12月2日,河南省洛阳市公安局发布通告,公开征集宋彦彬、宋彦海、宋彦庆、宋彦洪四兄弟违法犯罪线索。

此前一天,宋氏四兄弟之一的宋彦海(时任洛阳市公安局二级高级警长),被洛阳市纪委调查。

而之前的2021年7月14日,河南省司法厅原厅长王文海被省纪委立案调查。

这意味着搁置十几年的“12·10”洛阳惊天文物大案终于开始重启侦查。

地下文物“掌眼人”的举报信2002年年末,公安部接到一封举报信,署名是“一名爱国的文物爱好者”,该信由海外寄出。

举报者自称经常替人鉴定文物,在文物圈里有一些名气。

他和广州的展某是多年的朋友,展某长期从事一种不正当的文物生意。

举报人是展某经手汉、魏、唐等文物的“掌眼人”。

2002年11月,展某将其带到洛阳老城附近的一栋堪称“精品文物世界”的民宅,内有汉唐文物200多件,如果卖出去价值至少在5000万元以上。

展某告诉他,文物是洛阳的宋氏兄弟存放的,所私藏的文物数量和品位,远超博物馆。

回到家后,举报者良心不安,认为如果不彻查此事,国家将蒙受巨大损失。

举报信的末尾,还附上了展某和宋家兄弟的电话。

时任公安部副部长白景富在举报信上批示:“由河南省公安厅直接组织专门力量,尽快一网打尽。

”“12·10”专案组随之成立,本案也成为公安部督办案件。

时任洛阳市公安局局长张太学和副局长兼刑侦支队支队长李小选组织精干警力侦办此案。

专案组通过秘密侦查发现,宋氏兄弟共四人,老大宋彦彬和老三宋彦庆,从1990开始从事盗挖、倒卖、走私文物犯罪活动;老二宋彦海,时任洛阳市孟津县公安局政委、后任局长;老四宋彦洪,在洛阳市公安局刑侦支队工作,其岳父是洛阳市主管组织工作的市委副书记。

经专案组进一步侦查证实,宋氏兄弟在洛阳市公安局刑警支队缉私队队长曲金华的扶持下,其势力日渐强盛,已成集团化管理。

该团伙主要成员按照古墓葬的区域分布,每人雇佣打手和当地的盗墓人员,对古墓进行疯狂盗挖,盗挖出来的文物全部交宋氏兄弟,然后由宋氏兄弟联系广东、港澳等地区的文物贩子进行交易。