核磁共振基础知识

- 格式:pptx

- 大小:7.41 MB

- 文档页数:115

磁共振的基础知识1、核磁共振核,不是核辐射,而是原子核,用得最多的是氢(人体最多)。

磁,磁场也。

共振,一定频率的射频脉冲激发原子核,使之共振,从而产生信号,转换成图像。

2、磁共振成像简单过程如果给人体施加一个外来的静磁场,再给予一个短暂的、与质子共振相同频率的旋转磁场(即射频脉冲),之后采集电磁波信号,就可以获得人体的磁共振信号。

对磁共振信号的采集过程给予一个形象的比喻,可以把质子比喻成卫星,我们从发射电台发送信号,卫星获得信号,再重新发射出来,地面的收音机就可以收听到节目了。

通过对接受到的磁共振信号进行空间编码和图像重建等处理,即产生MR图像。

3.磁共振检查的特点1)磁共振没有X线、CT检查的辐射,对身体不产生辐射危害。

2)磁共振采用空间三维梯度场,在不移动患者和扫描床的情况下实现任何角度扫描和图像重建。

3)无骨质伪影。

4)软组织对比度良好。

5)对病变显示更加敏感,可使病灶显示更早更清楚。

6)磁共振的DWI(扩散加权成像)序列,是唯一能够无创检测活体组织内水分子扩散运动的成像方法。

7)磁共振的PWI(灌注加权成像)序列,能够显示脑组织血流动力学信息。

8)磁共振的MRS(波谱分析)序列,是唯一能够无创检测活体组织内化学物质、反应组织代谢的方法。

4、图像分析过程中,有个非常重要的概念必须了解——部分容积效应。

在CT扫描,凡小于层厚或该层仅包含部分的病灶,其CT值受层厚内其它组织的影响,所测出的CT值不能代表该病变的真正的CT值。

MRI也一样,凡小于层厚或该层仅包含部分的病灶,图像表现出来的,不仅仅是病灶的影像,而是重叠了层厚内部分病变外结构的影像。

5、部分容积效应会让你看到的影像变得“不真实”,从而可能会使你做出错误的判断。

6、宽窗位技术,更是数字影像时代,每一名影像医生必须掌握的、最基本的技能!窗宽窗位技术源于CT,磁共振可能用对比度更合适。

不同器官、不同部位,有着不同的合适的窗宽窗位。

同一区域,由于观察的内容不同,合适的窗宽窗位也不同。

MRI基础知识——MRI 成像理论基础讲师简介Simon,硕士,副主任医师,医学影像专业。

曾任Philips磁共振临床培训工程师。

丁香园临床执医版版主,执医考试讲师。

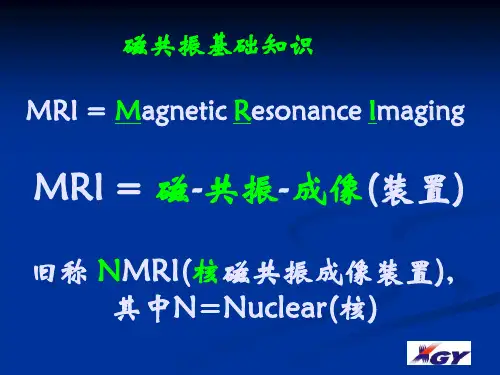

MRI名称的由来M R IMagnetic Resonance ImagingN M RNuclear Magnetic Resonance由于1983年美苏冷战升级,老百姓谈核色变,所以后来去除“核”,美国放射学会推荐把核磁共振NMR技术叫做磁共振MRI技术。

核磁共振产生的条件成像理论u ω=γB u ωrf = ω0物质基础u 质子u 磁场 u 射频场有核有磁有射频,射频拉莫两相等核磁共振成像——核核磁共振成像——核磁性原子核u 原子核的质子数和中子数必须有一个为奇数,才能自施旋产生磁场。

医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!核磁共振成像——核人体元素摩尔浓度相对磁化率1H 99.0 1.014N 1.60.08331P 0.350.06613C 0.10.01623Na 0.0780.09339K 0.0450.000517O 0.0310.0292H 0.0150.09619F0.00660.83核磁共振成像——核人体磁共振信号来源u 水(H 2O )u 脂肪(-CH 3)ω=γB核磁共振成像——核ω=γB1H核的自旋自由状态的人体1H核核磁共振——磁医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!进动ω=γBu 进动频率明显低于自旋频率进动u Z 轴方向:M z =M 0u XY 平面方面:进动相位不一致,M xy =0能级在外磁场作用下,高低能级的质子分布符合玻尔兹曼统计分布,在9.4T的外加磁场情况下,低能级质子(和外加磁场方向一致)数目仅仅比高能级质子(和外加磁场方向相反)数目多0.031%,核磁共振——磁核磁共振——共振激发章动医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!小问题“核”是人体提供的,那“磁”和“共振”将要如何实现呢?需要哪些硬件配套呢?欲知后事如何,请听下回分解!医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!MRI基础知识MRI 硬件组成MRI成像理论基础核共振磁主磁场的意义ω=γB永磁体优点:u 稳定u 便宜u 开放缺点:u 强度低,<0.7T u 重u 不退磁超导磁体理论基础H = N ×I / Le超导磁体0电阻优点:u 不产生热量u 电流稳定u 无需供能医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!超导磁体目前主流磁体的内部使用液氦作为冷却液,液氦的温度约等于-269℃超导磁体超导磁体紧急关闭紧急停止梯度场梯度场ω0=γB 0医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!梯度场B1B2B3B4B5B6B7ω0=γB 0相位编码频率编码射频场ω0=γB 0射频场线圈医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!线圈线圈线圈线圈正交线圈发射+接收相控阵线圈8个头单元+4个颈单元+6个胸单元医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!相控阵线圈小问题有了这些硬件,1H可以被激发,释放的信号也可以被探测到,可怎么才能把信号排成一幅图像呢?欲知后事如何,请听下回分解!医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!MRI基础知识K 空间数字图像CT成像X11X12X13X14X15X16X17X18X19X21X22X23X24X25X26X27X28X29X31X32X33X34X35X36X37X38X39X41X42X43X51X52X53X61X62X63X71X72X73X81X82X83Y =f(X ,X ,X ……X )Y =f(X ,X ,X ……X )Y =f(X ,X ,X ……X )Y =f(X ,X ,X ……X )K空间傅里叶转换傅里叶转换傅里叶转换医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!傅里叶转换傅里叶转换K空间频率编码相位编码编码相位编码频率编码K空间halfscanK空间K空间的中心决定图像的对比度K空间的周围决定图像的解剖细节医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!K空间K空间K空间的填充频率编码相位编码K空间的填充K空间频率编码相位编码u 信号强度u 频率编码u 相位编码小问题如何才能让激发的1H同时具有强度信息、频率编码信息和相位编码信息呢?医学影像服务中心版权所有,禁止盗版!欲知后事如何,请听下回分解!权版心中务服像影学医MRI基础知识自旋回波序列/快速自旋回波序列序列射频脉冲、梯度场、信号采集时间等相关参数的设置及时间排列的组合。

NMR基础知识介绍NMR(核磁共振)是一种基于原子核的磁性性质进行分析的非常重要的技术。

它能够提供有关分子结构、化学环境、动力学和相互作用等方面的信息。

本文将介绍NMR的基础知识。

首先,了解什么是核磁共振很重要。

核磁共振是原子核固有的属性,当原子核中有未配对的核子时,它会在外部磁场的作用下产生自旋磁矩。

当这些原子核处于外部磁场中时,它们会以不同的能级分布方式依据其自旋状态。

核磁共振技术利用这些特性来研究样品中的原子核。

NMR的基本原理是基于核磁共振的共振现象。

当一定频率的电磁波通过样品时,只有在特定频率时,能够与样品中的原子核产生共振。

这个频率被称为拉莫尔频率。

当原子核共振时,它会从一个自旋状态跃迁到另一个自旋状态,吸收能量。

通过测量吸收能量,我们可以获得关于样品中原子核的信息。

在NMR实验中,我们用术语“化学位移”来描述化学环境对原子核共振频率的影响。

化学位移是一个无量纲量,通过与参考标准(通常为TMS)的比较来确定。

通过测量化学位移,可以确定不同原子的化学结构信息。

除了化学位移,J耦合也是NMR中常见的现象。

J耦合是指两个不同原子核之间的自旋相互作用。

这种相互作用可以提供关于化学结构和空间分布的重要信息。

通过分析J耦合常数,可以确定分子中的连接关系和官能团。

在NMR实验中,我们还常常使用“弛豫时间”来描述分子中核自旋状态的恢复速率。

共有两种类型的弛豫时间:横向弛豫时间(T2)和纵向弛豫时间(T1)。

横向弛豫时间指的是核自旋状态从高能级返回基态的恢复速率,而纵向弛豫时间指的是核自旋状态从基态恢复到高能级的速率。

在NMR实验中,可以使用不同的谱图来描述不同原子核信号。

最常用的是1H-NMR谱图,它提供了关于氢原子的信息。

此外,还有13C-NMR谱图、31P-NMR谱图等,它们可以提供关于碳和磷等原子核的信息。

最后,NMR技术在化学领域有许多应用。

它在有机化学中是一种非常强大的工具,可以用于确定化合物的结构、化学动力学和反应机理等方面。

![[核磁共振讲义]第一章—核磁共振基础知识](https://uimg.taocdn.com/7627673b7275a417866fb84ae45c3b3567ecdd79.webp)

第一章核磁共振基础知识核磁共振(NMR)是指核磁矩不为零的核,在外磁场的作用下,核自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。

核磁共振是波谱学的一个分支,研究核磁共振现象与原子所处环境如分子结构,构象,分子运动的关系及其应用。

生物化学,分子生物学的发展对生物大分子空间结构的测定提出越来越高的要求,而逐渐形成一门新兴的交叉学科即结构生物学。

结构生物学已成为生命科学研究的前沿领域和热点。

核磁共振波谱学是结构生物学的一种重要的研究手段,核磁共振波谱学各种最新技术的出现和发展往往与结构生物学密切相关。

如3D,4DNMR。

简史:1924 Pauli从光谱的超精细结构推测某些原子核有核磁距,能级裂分,共振吸收1936 Gorter试图观察LiF中7Li的吸收,未能成功,因样品弛豫时间太长1945-1946 F.Bloch(Stanford), H2O 感应法E.M.Purcell(Harvard), 石蜡吸收法1946-1948 奠定了理论基础1952年共得诺贝尔物理奖1951 Arnold et al 乙醇1H化学位移精细结构1957 Saunders et al 核糖核酸酶40 MHz的1H谱(1965 Cooley, Tukey FTT)1966 R.R. Ernst 脉冲NMR理论1971 Jeener 2DNMR原理1984 K. Wuethrich用NMR解蛋白质溶液结构1945-1951 奠定理论和实验基础1951-1965 CW-NMR发展,双共振技术1965-1970~PFT-NMR发展1970~--- 2D-NMR,MQT-NMR,SOLID-NMR,自旋成象技术核磁共振可以用于研究有机分子的化学结构,代谢途径,酶反应的立体化学信息,生物大分子的溶液构象,分子间相互作用的细节,化学反应速率,平衡常数,还可用来研究分子动力学,包括分子内的基团运动,以及生物膜的流动性。

细胞和活组织中化学成分的分布及交换过程,等等。

磁共振成像(MRI)知识讲座引言我们将磁共振成像(MRI)的基本知识向大家略做介绍,希望能有所帮助。

第一章磁共振成像(MRI)基础知识一、磁共振成像(MRI)基本原理1、人体组织的化学特性人体内最多的分子是水,约占人体重量的65%,其次为脂肪成份。

此外,还有大量有机分子,如蛋白质、酶、磷酯等。

这些物质中都含有大量的氢原子。

因此,氢原子是人体中含量最多的原子。

2、磁共振成像(MRI)原理目前的磁共振成像是氢原子的成像,实际上是脂肪和水为主的软组组成像,或者说磁共振成像(MRI)是利用身体细胞中的氢原子在磁场内共振产生信号,通过精密的电脑系统重建而获得高清晰的影像,以达到诊断目的的一种技术。

二、磁共振成像(MRI)技术的发展概况1、1977年:初期MRI全身图像产生;2、1980年:首台商品磁共振成像系统问世;3、1981年:首台超导全身磁共振成像系统建立;4、1983年:获准进入市场;5、1989年:我国0.15T永磁型磁共振成像系统(ASM-015P)问世;6、1992年:我国0.60T超导型磁共振成像系统(ASM-060S)问世;7、1999年:我国0.35T永磁型磁共振成像系统(NOVUS系列)开发成功;8、2000年:我国1.5T超导型磁共振成像系统(NOVUS系列)开发成功;9、目前: 3.0T超导磁共振应用于临床;10、目前:7.0T、10.0T磁共振进入临床前研究;三、磁共振成像(MRI)的一些基本概念1. 什么是Tesla?Tesla(T)是一个磁场强度单位,中文译为特斯拉,一单位T等于10000Gause,Gause中文译为高斯,地球的自然磁场强度为0.3~0.7Gs,南北极有所不同。

2. 什么是共振?共振是一种自然界普遍存在的物理现象,物质是永恒运动着的,物体的运动在重力作用下将会有自身的运动频率。

当某一外力作用在某一物体上时,而且有固定的频率,如果这个频率恰好与物体自身运动频率相同,物体将不断吸收外力,转变为自身运动的能量,随时间的积累,能量不断被吸收,最终导致物体的颠覆而失去共振状态。

有机化学基础知识点整理核磁共振谱的解读与应用核磁共振谱(NMR Spectrum)是有机化学中一种常用的分析技术,通过核磁共振现象来研究分子的结构和化学环境。

本文将对核磁共振谱的解读与应用进行整理,并重点讨论相关的基础知识点。

一、核磁共振原理及基本概念核磁共振是指处于外磁场中的核自旋在受到射频辐射激发后产生共振现象。

核磁共振仪中的磁场通常使用强磁场产生,而射频辐射则用于激发核自旋的转动。

1.1 核自旋与磁矩核自旋是指原子核中质子或中子相对于其自身轴线的旋转运动,表现为一个固定的量子数。

核自旋引起的磁矩与其自旋角动量大小成正比,磁矩的方向与自旋角动量的方向相同。

1.2 剧烈旋转磁矩的磁场外加磁场对核磁矩产生作用力,使其在磁场中发生共振旋转。

该旋转角频率与外磁场的强度和核磁矩的大小相关。

1.3 共振吸收现象外磁场作用下的核磁共振旋转使得核磁矩的磁场发生变化,进而激发基于射频辐射的核磁共振共振吸收现象。

二、核磁共振谱的解读核磁共振谱的解读可以从谱线的化学位移、峰的形状以及相对强度等方面进行分析。

2.1 化学位移化学位移是指核磁共振信号出现的位置,通过化学位移的数值可以判断官能团的存在及其化学环境。

化学位移以δ值表示,单位为ppm,相对于参考物质(如四氯化硅、甲基硫醚)。

2.2 谱峰形状核磁共振信号的谱峰形状可以提供关于化学键的信息。

常见的谱峰形状包括单峰、双峰、多峰等,这些形状与分子中的化学键数目和关系密切相关。

2.3 峰的相对强度谱图中峰的相对强度可以提供分子中不同类型的核的数量比例。

例如,氢谱中不同取代基产生的信号强度可以反映氢原子的环境。

三、核磁共振谱的应用核磁共振谱除了可以用于基础的结构分析之外,还广泛应用于有机化学的各个领域。

3.1 分子结构鉴定核磁共振谱可以用于确定分子的结构,通过解读化学位移、耦合常数以及峰的形状等谱线信息,可以确定分子的官能团及它们在分子中的位置。

3.2 化学键性质研究核磁共振谱可以用来研究化学键的性质和转化过程。

核磁共振基本原理

核磁共振(NMR)技术是用来研究原子结构、性质和动力学问题的最主要方法之一,它是利用了磁性原子(如氢,氧和氘等)是吸引金属粒子(如铁磁针放置在空气中)受到自身磁场而产生旋转自身磁场的原理。

核磁共振(NMR)技术也是中子和原子核成像技术的基础。

核磁共振(NMR)的基本原理是,当磁性原子受到外部磁场的影响,就会产生一个自身的旋转磁场,这个自身的旋转磁场又会与外部磁场中的脉冲磁场产生关联,造成自身磁场共振。

它们会影响每一个原子核,使它们都有某种强度,因此可以用这些强度来确定每一个原子核的状态。

核磁共振(NMR)的一些基础知识包括:原子核的偶合效应、谱图信号的产生,以及和磁场强度的变化有关的谱图信号的变化。

这些原子核共振的谱图信号可以通过一种称为“核磁共振谱解析”(NMR spectroscopy)的技术来进行分析,从而研究原子结构、性质和动力学问题。

核磁共振(NMR)技术是一项十分重要的研究技术,用它可以研究物质的分子结构和性质,并应用于化学、生物学、医学和材料科学等领域。

它是未来原子结构和性质研究相关科学技术的一个关键组成部分,将帮助人们了解更深入的物质内部结构和运动机制。

头颅核磁共振读片基础

嘿,同学们!咱们先来说说啥是头颅核磁共振哈。

这玩意儿其实就是一种超级厉害的医学检查手段。

简单来讲,它就像是给咱们的脑袋来一场超级清晰的“拍照”,能让医生看到脑袋里面各种细微的结构和变化。

为啥要做头颅核磁共振

那为啥要做这个检查呢?比如说,如果咱们脑袋里有肿瘤、脑血管出问题啦、脑组织有损伤或者感染啥的,靠一般的检查可能发现不了,这时候核磁共振就派上大用场啦。

它能帮医生更准确地找出病因,然后制定治疗方案。

怎么看懂头颅核磁共振的片子

就是重点啦,怎么看懂这些片子呢?首先得看片子上的不同颜色和亮度,比如白色的地方可能是骨头,黑色的可能是脑脊液。

还有哦,要看片子上各个部位的形状和大小是不是正常。

不过这可不容易,得有专业知识和经验才行。

一些小提示

同学们,要注意哦,做头颅核磁共振的时候身上可不能有金属物品,不然会影响检查结果的。

而且,拿到片子后一定要找专业的医生来解读,可别自己瞎琢磨哦!。

核磁氢谱基础知识

核磁氢谱是一种通过测量物质中氢原子核的能级跃迁来研究分子结构和化学环境的技术。

以下是核磁氢谱的一些基础知识:

1. 核磁共振(NMR):核磁共振是指在外部磁场中,原子核的自旋能级可以发生跃迁的现象。

核磁共振技术利用了这一现象。

2. 原子核自旋:氢原子核由一个质子组成,其自旋量子数为1/2。

自旋可以理解为核旋转的量子性质。

3. 磁场:核磁共振实验需要一个强磁场,通常使用超导磁体产生高强度均匀的静态磁场。

4. 共振频率:在外部磁场中,氢原子核的自旋会在特定的频率下发生能级跃迁,这个频率称为共振频率。

5. 化学位移:不同分子中氢原子核的共振频率会因化学环境的差异而有所改变,这种差异被称为化学位移。

化学位移是核磁氢谱中最常见的参数之一,用来确定分子中不同氢原子核的位置和化学环境。

6. 种子核:在核磁共振实验中,通常使用一种参比物(如三甲基硅烷)作为种子核,其共振频率被定义为零点。

其他分子中的氢原子核的共振频率与种子核的共振频率之差即为化学位移。

7. 脉冲序列:为了激发和检测氢原子核的共振信号,核磁共振实验中通常使用一系列特定的脉冲序列,如单脉冲、连续波脉冲或自旋回波脉冲等。

8. 谱图解析:通过测量不同化学位移处的信号强度和形状,可以获得核磁氢谱图。

解析核磁氢谱可以提供关于分子结构、官能团和

化学环境的信息。

这些是核磁氢谱的一些基础知识,希望对您有所帮助。