中国翻译理论

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:3

中国古代翻译理论发微【摘要】翻译作为一种文化现象,在中国有着悠久的历史。

翻译活动在中外文化交流中发挥着极其重要的作用。

不同时期中国翻译思想的发展,反思了中国翻译理论体系的发展。

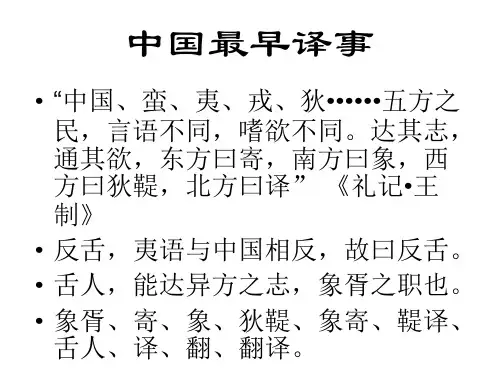

【关键词】中国翻译发展史;传统翻译;理论体系中图分类号:H31 文献标识码:A 文章编号:1006-0278(2013)08-288-01中国翻译发展史是一部辉煌灿烂的中华文明发展史的缩影。

中华民族有着两千年的翻译历史,按照时间顺序划分,大致可以分为五个历史时期:汉隋唐宋的佛经翻译时期、明清之际的科学翻译时期、清末民初的西学翻译时期、“五四”以后的社会科学和文学翻译时期;按照翻译思想的形成来看,大致可以划分为六个历史时期:中国古代佛经翻译思想、中国传统翻译思想形成时期、中国传统翻译思想转折时期、中国传统翻译思想发展时期、中国传统翻译思想鼎盛时期、中国现代翻译思想发展形成时期。

文章从中国翻译的思想奠基期出发,反思中国翻译理论体系发展。

中国传统翻译思想奠基期是古代佛经翻译。

佛经的翻译始于公元147年(汉桓帝建和元年),即汉桓、灵间。

一、早期中国传统翻译思想早期(东汉至西晋),在这一时期共译经书近570部。

造就了一批佛经翻译家,如安世高(安清)、支谦、支谶、竺法护等,其中支谦尤为突出,他博览群书,通晓六种语言,三国时期,译出了《大明度无极经》、《大阿弥陀经》等大小经典36部,48卷。

他认为,在不同的语言中“名物不同,传实不易”。

他在《法句经?序》中提出了自己的翻译思想:“因循本旨,不加文饰”。

因此,有人认为支谦此序“可以算是最初的直译说了”(罗根泽语),然细读原文,会发现他是倾向于“文”,而不是“质”的。

(“质”即“质朴”,是直译派理论的核心。

)支谦的译经,就文体主张而言,主张意译,他是一位意译家。

他的译文一向被誉为“曲得圣义,辞旨文雅”(“曲得圣义”即忠实于原文“雅”即文体优雅,通顺)。

可见,翻译的“信、达、雅”的思想在那时已经初见端倪。

中国传统翻译伦理思想的基本特点及其启示

中国传统翻译伦理思想的基本特点主要包括:

1、把翻译工作看成是实现“忠于原文、灵活处理”的历史使命。

它认为翻译者负有将原文真实无损地翻译成目标语的责任,但是又需要灵活的处理,以保证文化的相通性。

2、翻译的严谨性。

中国传统认为,翻译是文化的精神写照,它必须严谨,不能有纰漏,也不能有差错,以达到严谨的理论追求。

3、务实谦虚。

对于翻译来说,传统文化有说“务实谦虚”的概念,翻译者应具备谦虚精神,面向大众,创作服务大众,不提以高调。

4、把翻译看成是学习和创新的过程。

无论是否完美,翻译者都要从整个过程中学习以改进自己,以达到更好的翻译水平。

从中国传统翻译伦理思想,我们可以启发出以下几点:

1、翻译应把完全忠实原文和文化的传承相结合,兼顾细节的忠实性和大的意向的传达。

2、翻译者需要具备严谨的精神,注重每个细节,以获得最正确的翻译结果。

3、翻译者应当务实谦虚,努力把原文的精髓信息传达给每一个读者,为大家服务,而不是聚焦表达自己的价值观。

4、翻译者应当在向职业价值追求过程中,不断提高自己的能力水平,努力做到更好,不断创新,更好地为读者服务。

近现代中国翻译理论简述李玥摘要:本文以笔者阅读的翻译资料与翻译研究丛书《中国翻译理论百年回眸》为基础,依照各个历史时代的划分,对书中阐述的翻译理论、学说进行评述。

关键词:按照年代;主要学说;代表人物;主要特点一、书籍简介《中国翻译理论百年回眸》是由文军教授主持编写的“翻译资料与翻译研究丛书”系列图书中的一册。

书中共收录了1894年-2005年中国出版物中有关翻译理论论文相关信息两千五百余条,每条均按照:序号、作品名、作者、刊名、刊期/起止页码;摘要;关键词的顺序编写。

特别适用于外语教师、研究生、翻译工作者以及对翻译研究感兴趣的人士使用。

本书有三大显著特点:第一,本书按照大的年代归纳论文信息,这对整理各个年代的翻译理论有清晰的分界;第二,收录的每一篇论文,都会提供摘要和关键词,便于理解论文的主旨,提高索引效率;第三,论文按照出版时间顺序编排序号,便于数据整理。

二、各时代翻译理论评述(一)十九世纪该书共收录19世纪翻译理论论文3篇:分别是1894年马建忠先生的论文《拟设翻译书院议》(下称《拟》);1986年梁启超先生的论文《论译书》(下称《论》);以及1898年著名翻译家严复先生的《天演论》(下称《天》)。

三篇论文均是19世纪末出版的文章,清朝末年,国家动荡,内忧外患,为谋求救国图强的道路,爱国先驱们提出了“师夷长技以制夷”的口号,在将西洋先进文化技术引入中国的过程中,中国的翻译事业逐渐发展起来。

其中,马建忠的《拟》首次提出了翻译标准的思想,即“善译”,指出“善译”的条件是具备“所译者与所以译者两国之文字”的能力,阐述了“善译”的过程“一书到手,经营反复”。

梁启超的《论》强调译书应避免两种情况:一是过于忠实译入语,而丢失原文的意义;二是过于忠实原文,而造成译文生涩梗读。

也就是翻译的“度”的问题。

严复在《天》中提出了著名的“信达雅”翻译标准及其相关问题。

严复的“信达雅”思想至今对翻译标准讨论起着重要而深远的影响。

略谈中国翻译理论的发展作者:杨可伊来源:《文教资料》2019年第31期摘 ; ;要:中国译学理论的发展大致分为四个时期。

本文梳理和总结了四个时期中国译学代表人物和主要译学思想,肯定了中国翻译理论的历史民族特色和历史发展脉络,从翻译基本理论研究和革新本体观念方向展望了当代中国译论发展方向。

在多元互补基础上,用现代理论话语阐释传统译论思想,在一体三环基础上,使翻译研究成为多学科、多层次、全方位的综合研究,为新时期翻译理论拓展译学资源和理论创新做出积极贡献。

关键词:中国翻译理论 ; ;四个时期 ; ;发展一、引言我国译学理论的发展大致与翻译史相对应。

翻译史主要分为以下几个时期:一是从佛经翻译到明清科技宗教翻译的古代时期。

二是晚清明初的译论。

三是民国时期。

四是中华人民共和国成立后。

翻译是语言文字最直接的表现形式,语言文字最能体现民族特色。

翻译理论的发展,不能抹去民族的特色,也不能割断历史的脉络,深化理论的发展,需要横向的引进,也需要纵向的继承。

二、中国翻译理论发展的四个时期(一)古代译论时期延续了长达千年之久的佛经翻译活动为古代译论留下了弥足珍贵的理论。

三国时期支谦所著《法句经序》指出:“名物不同,传实不易;当令易晓,勿失厥易。

”他首次提出译事不易,也反映了早期质派的译学观点。

东晋时期的道安提出“五失本,三不易”,指出翻译佛经有五种情况会失去本来面目,有三种情况决定了翻译之不易。

后秦僧人鸠摩罗什最先提出如何表现原文文体与语趣的问题。

东晋高僧慧远提出“厥中”的翻译见解,即介于文质之间的一种适中方法。

隋代名僧彦琮所著《辨证论》是今存我國历史上第一部正式翻译论著。

其中最著名的是关于“八备说”的论述,即作为一名合格的佛经翻译者应该具备八条。

唐代名僧玄奘提出“五不翻”,音译即不翻之翻,他具体提出了五种不翻的情况。

宋初高僧赞宁总结了译字译音,胡语梵言,重译直译,粗言细语,华言雅俗,直语密语“六例”。

既佛经翻译,明末清初的翻译掀起了第二次翻译高潮,其中传教士罗明坚口授,华人笔录的《天学圣录》是传教士在华译著的第一本书。

1.翻译的定义和内涵:(Definition and Connotation) Translation is an art/ science/craft?2.中国几位翻译家的理论(influential translation principles)严复:信达雅—faithfulness/expressiveness/elegance. The “three character guide” is regarded as a p lumb-line of long standing to measure the professional level of translating.傅雷:神似—spiritual conformity, Emphasizing the reproduction of the spirit of the flavor of the ori ginal. 强调原作神韵再现。

钱钟书:化境—sublimed adaptation. Focus on the translator‟s smooth and idiomatic Chinese version for the sake of the Chinese reader. 刘重德:信、达、切—faithfulness / expressiveness / closeness. 3.中国翻译史上的论争鲁迅:宁信而不顺---rather to be faithful than smooth。

目的:引入英文句式的表达法梁实秋、赵景深:宁顺而不信---rather to be smooth than faithful 目的:可读性强,便于交流。

4.直译与意译直译:literal translation;意译:free translation 直译的例子:crocodile tears 鳄鱼的眼泪;armed to the teeth 武装到牙齿; chain reaction 连锁反应;gentlemen‟s agreement 君子协定 one country, two systems 一国两制;The three religions and the nine schools of thought 三教九流;paper tiger 纸老虎;Breath one‟s last 断气;go to one‟s external rest 安息;the long sleep 长眠;see Marx 见马克思;go west 上西天;go to heaven 上天堂;blow out the candles 吹灯拔蜡;kick the bucket 蹬腿:You can kick everything but you can not kick the bucket直译不等于死译(dead translation): 街道妇女应动员起来打扫卫生。

近现代中国翻译理论简述——兼评《中国翻译理论百年回眸》文/李玥摘要:本文以笔者阅读的翻译资料与翻译研究丛书《中国翻译理论百年回眸》为基础,依照各个历史时代的划分,对书中阐述的翻译理论、学说进行评述。

关键词:按照年代;主要学说;代表人物;主要特点一、书籍简介《中国翻译理论百年回眸》是由文军教授主持编写的“翻译资料与翻译研究丛书”系列图书中的一册。

书中共收录了1894年-2005年中国出版物中有关翻译理论论文相关信息两千五百余条,每条均按照:序号、作品名、作者、刊名、刊期/起止页码;摘要;关键词的顺序编写。

特别适用于外语教师、研究生、翻译工作者以及对翻译研究感兴趣的人士使用。

本书有三大显著特点:第一,本书按照大的年代归纳论文信息,这对整理各个年代的翻译理论有清晰的分界;第二,收录的每一篇论文,都会提供摘要和关键词,便于理解论文的主旨,提高索引效率;第三,论文按照出版时间顺序编排序号,便于数据整理。

二、各时代翻译理论评述(一)十九世纪该书共收录19世纪翻译理论论文3篇:分别是1894年马建忠先生的论文《拟设翻译书院议》(下称《拟》);1986年梁启超先生的论文《论译书》(下称《论》);以及1898年著名翻译家严复先生的《天演论》(下称《天》)。

三篇论文均是19世纪末出版的文章,清朝末年,国家动荡,内忧外患,为谋求救国图强的道路,爱国先驱们提出了“师夷长技以制夷”的口号,在将西洋先进文化技术引入中国的过程中,中国的翻译事业逐渐发展起来。

其中,马建忠的《拟》首次提出了翻译标准的思想,即“善译”,指出“善译”的条件是具备“所译者与所以译者两国之文字”的能力,阐述了“善译”的过程“一书到手,经营反复”。

梁启超的《论》强调译书应避免两种情况:一是过于忠实译入语,而丢失原文的意义;二是过于忠实原文,而造成译文生涩梗读。

也就是翻译的“度”的问题。

严复在《天》中提出了著名的“信达雅”翻译标准及其相关问题。

严复的“信达雅”思想至今对翻译标准讨论起着重要而深远的影响。

中西翻译理论的差异性比较及其启示翻译作为不同语言之间人们交流沟通的工具,无论在中国还是在西方,都有着悠久的历史。

我国的翻译事业迄今已有近两千年的光辉灿烂历史。

一般认为,有历史记载的中国翻译始于东汉桓帝建和二年(公元148年)的佛经翻译。

而且自此之后,产生了四大翻译高潮时期,并产生了许多杰出的翻译家。

西方最早的译作是在公元前3世纪前后,72名犹太学者在埃及亚历山大城翻译了《圣经旧约》,即《七十子希腊文本圣经》。

因此可以说,西方的翻译活动至今已有两千三百多年的历史了。

期间,西方的翻译在历史上曾经出现过六次高潮。

随着时间的发展,特别是到了近现代,西方的翻译论理和流派日益科学化和系统化,处于领先的地位。

一、中西译论差异的原因探究中西翻译的历史同样悠久,并都有着丰硕的成果,但是中国的传统翻译理论与西方的翻译理论比较起来显得相对滞后。

本文对中国的传统翻译理论与西方的翻译理论比较起来相对滞后的原因做出分析: 第一、历史原因。

在第二次世界大战之后,西方翻译事业发展的形式有了很大的变化和进步。

与此同时,中国从二战结束后到改革开放前期这一段时间里,翻译事业乃至各项事业发展的大环境是封闭的,是停滞不前的,这与同时期突飞猛进的西方翻译是远不能相比的,差距由此拉开。

其次,中国的思维方式也是造成中国传统翻译理论相对滞后的原因。

中国人的传统思维习惯重综合,西方人的传统思维习惯重分析。

表现在翻译理论上面,中国传统翻译理论大都是经验式的总结,其中很大程度上是主观感受。

而西方的翻译理论大多都是成理论体系的,体现了较强的科学主义精神。

在当今重视科学理论和实践相结合的时代,中国的传统翻译理论与西方翻译理论相比自然显得相对滞后。

再者,从中西方不同的文化传统和习俗来看,中国的文化传统和习俗趋于保守,而西方自文艺复兴以后则显得开放、自由。

中国人极端尊重传统,这种思维定式使得中国的翻译理论研究缺乏开拓性,失去了进步的动力。

而西方所倡导的人文主义主张极大地解放了人们的思想,翻译活动深人到思想、政治、哲学、文学宗教等各个领域,产生了一大批杰出的翻译家和一系列优秀的翻译作品。

中国传统翻译理论研究摘要:古今中外,关于翻译理论的研究与探讨层出不穷。

在不同的历史时期,中国翻译理论各具特色。

不可否认,翻译理论是整个翻译活动中不可或缺的一部分,对翻译实践具有一定的指导作用。

关键词:中国传统翻译理论;中国文化;翻译研究1.引言古今中外,无数的翻译实践者和翻译研究者投身到了翻译理论这栋大厦的建造,大厦凝结着他们的汗水和智慧。

从翻译大厦的建筑风格,我们可以看出它的时间跨度之大,参与建造的人数之多。

这栋大厦的建成并非一朝一日之事,仍需如今的翻译实践者与研究者为其添砖加瓦。

中西翻译理论虽有各自的发展脉络,但两者也存在一定的交集,本文从中国翻译理论和西方翻译理论分别展开,总结其具有代表性的译论,同时在中国译论部分对存在交集的译论进行了分析比较。

1.中国传统翻译理论在为《中国翻译词典》所写的序言中,季羡林先生说,可以把中华文化比作一条大河,这条大河之所以源远流长,就在于它不只有自己的水,也有新水注入。

最大的注入有两次,一次是从印度来的水,一次是从西方来的水,而这两次的大注水依靠的都是翻译。

2.1 东汉到宋的佛经翻译我国的佛经翻译始于东汉末年,发展历史长达1000多年,具体可分为三个发展阶段:东汉—西晋的佛经翻译、西晋—隋末的佛经翻译、唐宋时期的佛经翻译。

东汉到西晋这一阶段的佛经翻译以外籍僧人为主(主要特点)、口耳相传(无文本,容易造成误解、不真实)、翻译方法以直译为主(主要出于敬畏之心)。

这一时期涌现了支谦、安世高等译经大师。

其中安世高是最早从事佛经翻译的人。

支谦是最早提出佛经翻译理论的人,支谦要求翻译时要“因循本旨,不加修饰”,他的翻译思想反映了早期佛经翻译中的“质派”的译论的观点,在中国翻译史上具有重要的影响和地位。

西晋到隋末这一阶段,最具代表性的译经大师当属释道安,他在《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》中提出了著名的“五失本、三不易”的翻译思想,这一理论在佛经翻译理论中占有重要地位,鸠摩罗什是意译的代表人物,他主张在存真的前提下,依实出华。

汉英翻译理论总结1.翻译的本质是释义,是意义的转换。

2.翻译从文本角度可分为文学翻译、科技翻译和应用文翻译。

3.翻译从方式角度可分为全译、摘译和编译,其中全译是翻译最基本的方式。

4.对初学者来说,句子是较为理想的翻译单位。

5.在中国,影响最深、流传最广的翻译标准是严复的“信、达、雅”。

6.除了翻译的高标准,对初学翻译者“忠实、通顺”是一种常见的标准。

7.本教材中,我们采用“功能相似、意义相符”这一标准。

8.词的两大类意义是指称意义和蕴含意义。

9.词的指称意义是“词的确切和字面的意义”,蕴含意义是“词的隐含意义”。

10.要胜任汉译英工作,译者必须具备至少三种素养:深厚的语言功底、广博的文化知识和高度的责任感。

11.英语语感包括:语法意识、惯用法意识和连贯意识。

12.文化是人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。

13.文化可分为物质文化、制度文化和心理文化,语言属于制度文化。

14.常用的思维方法有归纳法、演绎法、类比法等。

15.中国人注重伦理;英美人注重认知。

16.中国人重整体,偏重综合性思维;英美人重个体,偏重分析性思维。

17.中国人重直觉;英美人重实证。

18.中国人重形象思维;英美人重逻辑思维。

19.汉语属汉藏语系;英语属印欧语系。

20.汉语是音节文字;英语是拼音文字。

21.汉语是声调语言;英语是语调语言。

22.汉语的句法特征是意合,英语的句法特征是形合。

23.篇章是表达整体概念的语义单位,衔接性与连贯性是篇章最重要的特征。

24.汉语是主题显著语言,句子建构在意念主轴上;英语是主语显著语言,句子建构在主谓主轴上。

25.汉英翻译的过程可分为选词、构句和谋篇三个部分。

26.在所有的翻译过程中,语境都是凌驾于一切的因素,而且优先于任何的规则、理论或是基本意义。

27.汉语为语义型语言;英语为语法型语言。

28.句子按照句型,可分为单句和复句两种;按照句类,可分为陈述句、疑问句、祈使句和感叹句四种。

浅析中西方翻译理论发展特征摘要:翻译具有源远的历史,不管是中国还是西方,人们一直从事着翻译活动,而翻译也越来越体系化、学科化,翻译理论也在实践中不断地发展了起来。

中西方在翻译理论方面有着一些相同观点,但各自的翻译发展道路特色鲜明,特征显著。

本文就中西方翻译发展为基础,分析总结其特征,对比中西方在翻译领域发展的异同点。

关键词:中西翻译;理论;发展异同一、西方翻译理论发展西方翻译理论大致可以分为三个大的时期:一是从公元前3世纪到19世纪末的语文学派;二是从20世纪初期到20世纪80年代的发展阶段;三是从20世纪80年代至今的巅峰阶段(刘军平,2017:7)。

公元前3世纪到19世纪末为西方翻译理论的萌芽时期,西方翻译史的前五次高潮也都发生在这段时间内。

虽说这一时期人们在探索翻译方面取得了长足的进步,但对翻译还局限于一种感性的阶段。

古代的翻译理论缺乏系统性的研究,翻译理论家们一般都探讨着已有的一些翻译理论,将直译和意译作为翻译的重心。

西塞罗是西方最早的翻译理论家,他从修辞学家、演说家的角度看待翻译,他认为“作为解释员”的翻译是指没有创造性的翻译,他主张译作超过原作,译者高于作者的翻译观点(谭载喜,2000:25)。

随后从古罗马时期到中世纪初期,宗教翻译开始盛行,翻译理论家以哲罗姆为代表,他主张要忠实原文。

后来到了14-16世纪的文艺复兴时期,翻译开始涉及宗教、文学、政治、哲学等领域,打破了拉丁语翻译的局限,开始用本土语言翻译。

从十七世纪到十九世纪这一阶段,翻译理论发展到了一个重要的阶段,翻译题材变得越来越广泛,翻译风格也多种多样,也有大批翻译人才诞生。

此时翻译理论家开始走出狭隘的散论式研究范围,视野更加开阔,对翻译活动进行了更加系统而且有普遍意义的理论阐释。

优秀翻译理论家有约翰德莱顿,他提出译者必须考虑译入语的读者,并建议把读者反映纳入翻译策略选择的范畴;也有提出“翻译三原则”的翻译理论家泰特勒等。

20世纪初期到20世纪80年代是翻译理论展露头角阶段(刘军平,2017:7)。

,翻译“第一国手”, 信、达、雅——中国传统翻译思想的纲领:信“Faithfulness”——忠实原文,达“Expressiveness”——语言通顺畅达,雅“Elegance”——文字古雅.信为本,雅为表,达是两者的纽带林纾翻译理论:1、“存旨”论:“神会、步境、怡神”; 2、“文心”论:要讲究“文之枢纽”文章的“纲领”文章的“开场、伏脉、接笋、结穴”; 3、“支点”论:在翻译某个作家的作品的时候,总是努力在中国古代文学中寻找与之对应的作家; 4、“足音”论:虽不审西文,然日闻其口译,却能区别其文章之流派,如辨家人只足音。

近代西学翻译思想(1)明末清初的科技翻译高潮代表人物:徐光启,李之藻翻译特点:翻译方式为外国人主译,华士润色;或中外合译;少见国人主译之书籍(2)清末民初的西学翻译高潮A. 洋务时期的翻译贡献:科学技术术语的统一B.维新时期的翻译贡献:①译名的统一;②东学西渐代表人物:马建忠梁启超严复林纾马建忠:杰出的语言学家,著名的翻译家和翻译评论家,早期资产阶级维新思想家,著有《马氏文通》贡献:“善译”说梁启超:近代资产阶级维新思想家,著名史学家,被中国学术界奉为“鸿儒”,他的翻译思想:A “翻译强国”思想译书三义:择当译之本,定公译之例,养能译之才;B “翻译文体革命思想”:提倡“通俗语体”; C翻译小说理论的影响D 翻译文学与佛典的关系,科学地提出了佛经翻译的三个时期瞿秋白:佛经的翻译是中国第一次用自己最简单的言语去翻译印度日耳曼族之中最复杂的一种言语——梵文。

事实上开创了白话的运用。

胡适:开创一种文学新体;解放了最缺乏想象力的中国古文学;中国浪漫主义文学受其影响;佛经往往带着小说或戏曲的形成。

The features of traditional Chinese translation theories(1)The Confucianism(儒学) is obvious(2) It puts emphasis on practice skills(3)It closely relates with classical Chinese esthetics.鲁迅的“易解,丰姿”双标准论,即“凡是翻译,必须兼顾两个方面,一则求其易解,一则保存原作的丰姿”,和“翻译与创作并重”的思想。

瞿秋白的“绝对正确,绝对白话”和“信顺统一”的思想,郭沫若的“创作论”的翻译思想。

成仿吾的“批评的建设”和“建设的批评”的文艺翻译批评思想即诗歌翻译思想。

中国传统译论的特点: (1)、以中和为美,讲求和谐; (2)、尚化实为虚,讲求含蓄; (3)、重感性体悟,讲求综合鲁迅主要理论贡献: 1. “易解、丰姿”双标准论, “移情、益智”双功能说; 2.“宁信而不顺”的翻译思想; 3.“重译”和“复译”的思想; 4.翻译批评:“剜烂苹果”的思想; 5.“翻译应与创作并重”的思想. 《狂人日记》——文学史上的第一篇真正意义的白话小说。

瞿秋白翻译思想: 1 、关于大众化原则“绝对正确,绝对白话”的思想; 2、关于翻译与中国现代语言建设的思想郭沫若翻译理论和思想:整个翻译思想的灵魂--创作论. 1、翻译家不是鹦鹉名士; 2、好的翻译等于创作; 3、风韵译; 4、共鸣说; 5、生活体验论; 6、译文同样应该是一件艺术品成仿吾翻译理论和思想: 1. 文艺批评:翻译批评思想; 2. 诗歌翻译理论与思想; 3. 马克思主义著作翻译:“准确性、鲜明性、生动性“顺”派梁实秋主张“与其信而不顺,不如顺而不信”, “硬译”无异于“死译”其危害更甚于“曲译”赵景深主张“宁错而务顺,毋坳而仅信”的翻译思想“信”派鲁迅主张“宁信而不顺的思想”。

瞿秋白主张“信顺统一”胡适:《蝴蝶》——我国第一首白话文诗。

陈独秀——“五四”新文学运动的倡导者之一,而且是我国现代著名文学家和“五四”新文学运动时期的翻译家。

张闻天——我国现代文学史上第一代革命文学家和文学翻译家耿济之——“五四”新文学时期杰出的俄国文学翻译家,也是我国早期著名的俄国文学研究家。

陈望道——第一个全文翻译《共产党宣言》的人。

郭大力——我国正式全文翻译《资本论》的第一人。

1.关于“形似神似理论”的研究代表人物:林语堂、朱生豪、梁宗岱他们发展了本源于画论的“形似神似理论”,成功地将这一理论应用于自己翻译实践中。

2.关于翻译哲学思想的探讨代表人物:朱光潜、贺麟、艾思奇他们借鉴哲学原理介入翻译研究,以建立翻译的哲学基础,这一思想代表了这个时代的最高水平,也是这个时期传统翻译思想的重要标志。

陈康,主要思想:译有古希腊哲学家柏拉图《巴曼尼得斯篇》,他在为这本书写序时发表了精辟的哲学观点:以“信”为绝对的、第一位的观点,他强调说“‘信’是这篇翻译不可动摇的基本条件。

‘达’只相对于在系统哲学方面曾受过不少训练,关于希腊哲学又有相当了解的人。

‘雅’只是在不妨害‘信’的前提下求其完备。

”这一观点表明,将信置于第一位,达、雅附着于信。

金岳霖,翻译思想:他提出翻译应以“译意和译味”他在《知识论》中写道:“翻译大致说来有两种,一种是译意,另一种是译味。

所谓译味,是把句子所有的各种情感上的意味,用不同的语言文字表示出来,而所谓译意,就是把字句底意念上的意义,用不同的语言文字表示出来……译意只要求达求信。

译味则不同。

译味也许要重行创作……所谓重行创作就是就原来的意味,不拘于原来的表示方式,而创作新的表示方式。

”在译意不免失味,或译味不免失意的情形下,他强调指出:“我们既然注重命题,在语言文字方面我们当然注重陈述句子。

既然如此,我们所注重的是意念上的意义,因此对于翻译,我们注重译意而不注重译味。

在译意的立场上,我们不得已而有所舍,则我们所舍的是味。

”梁宗岱, 是我国翻译莎士比亚十四行诗第一人. 翻译思想:首先,译者和作者:“心灵融洽其次:内容和形式:“光和热”论艾思奇,翻译哲学思想:1.信为第一义,达,雅为第二义; 2.直译,意译的哲学认识他认为这两者不能看做绝对隔绝的两件事。

翻译要注重译意,即注重原作义理的了解,“意”是根本,它的作用是为了要帮助原作的了解,帮助原意的正确传达,同时也是帮助直译的成功,所以,就翻译的根本原则上说,我们要的还是准确的直译。

林语堂,翻译思想:“三三一”——“三个条件,三个责任,一个要求”; 翻译的三重标准——忠实标准,通顺标准,美的标准; “五美”——音美,意美,神美,气美,形美;朱生豪, 翻译理论:翻译过程分为三个阶段:第一,动笔翻译之前,首先要选译自己“笃嗜”的作品;其次,反复“研诵”原作,咀嚼原作“精神”,直至“会心”。

第二,动笔翻译过程中,严格把握翻译标准:保持原作之“神韵”,忠实传达原文之“意趣”,呈露作者之“命意”。

第三,遵循“段本位原则”,每译毕一段译者要自我入戏,纠正语调,音节不妥之处。

朱光潜,翻译哲学思想: 1.“一元论,二分法”思想——译文只能得原文的近似,绝对的‘信’只是一个理想“信”是第一位的,“信”里包含了“达”“雅”2.“言,意不可分”思想——理想的翻译是文从字顺的直译,“直译和意译的分别根本不应存在”,“意译也同时须是直译”3“翻译艺术论”: “从心所欲,不逾矩”是一切艺术的成熟境界; “只有文学家才能胜任翻译文学作品”贺麟:翻译的哲学思想:1.关于翻译的哲学基础“意一,言多;意是体,言是用,诚是意与言间的必然的逻辑关系”; 2.关于翻译的意义和价值“翻译为创造之始,创造为翻译之成。

翻译中有创造,创造中有翻译。

”(一)创立了“四论”:茅盾的“艺术创造性翻译论”;傅雷的“重神似而不重形似论”;钱钟书的“化境论”;焦菊隐的“整体(全局)论”. (二)掀起了翻译标准的再争论:新的翻译下沿用“信达雅”(“信达”)作为翻译标准,还是采用苏联某些翻译理论家的“分类标准”(“等值性”)作为翻译标准。

最终结果:以“信达雅”为标准.(三)遵循“研究什么,翻译什么”的翻译思想,造就了大批的学者型翻译家。

时期特点:①出现了曹靖华、戈宝权、叶水夫等学者型翻译家,他们走翻译与研究相结合的道路,其译作就是其研究成果。

这是我国这一时期翻译事业一个最显著的特点。

②这一时期翻译理论和思想的研究,主要涉及科学翻译和文学翻译,以文学翻译为主导;③形成了以茅盾、傅雷、钱钟书、焦菊隐等人为代表的翻译理论研究的文艺学派。

④茅盾的“艺术创造性翻译论”(“意境论”)、傅雷的“神似论”、钱钟书的“化境论”和焦菊隐的“整体(全局)论”使中国传统翻译思想走向成熟,到达鼎盛时期。

茅盾翻译理论与思想:(一)“神韵”说;(二)“艺术创造性”翻译论;(三)“翻译与创作并重”论;(四)翻译批判思想傅雷主要翻译思想:一、翻译艺术哲学思想—“以艺术修养为根本”二、从精美绝伦的画论到独树一帜的译论.傅雷的“神似说”—以艺术哲学原理和美学理论为指导,在大量优秀的翻译实践基础上,集众家“神似说”之大成,在中国翻译史上继严复“信达雅”说之后树起的又一面具有划时代意义的光辉旗帜钱锺书翻译思想:(一)﹑“诱”( “媒”)论,“诱”(“媒”)论形象地道出了翻译的目的和性质。

(二)、避讹:“讹”论.所谓“讹”,就是译文失真和走样。

(三)、求“化”:“化(境)”论.(四)、“超越”论焦菊隐及其翻译思想:1“整体(全局)论”即“篇章(语篇)翻译”的核心理论——“段本位”和“篇本位”思想。

.整体论的三个方面:(1)关于“相对价值”概念——上下文思想;(2)关于“意念联立”概念——“段本位”思想;(3)关于“思想过程”概念——“篇本位”思想.2“翻译是二度创造艺术”论; 新时期:翻译理论和学科意识; 实践重点:文学作品、社会科学作品偏重英汉翻译; 研究原则:继承传统、借鉴西学、发展自我共同特点:翻译理论与实践统一、忠实与创新统一、传统思想与现代观念统一的具有学术个性的翻译家。

他们既是中国传统翻译思想的继承者,又是中国现代翻译理论发展的先行者。

他们的翻译观代表了中国改革开放新时期翻译思想发展的主流。

他们的翻译理论,是对20世纪中国翻译理论研究的重大突破,对新世纪的文学翻译发展具有导向意义。

辜正坤翻译思想:多元互补论:绝对标准(原作)——最高标准(抽象标准最佳近似度)——具体标准(分类). 理论依据:翻译的多重功能, 人类审美情趣的多样性, 读者、译者的多层次王佐良翻译思想:1重视相关因素的协调——“翻译本来就是一种调和的、辩证的艺术”;2走出传统:——“应使整篇译文在总的效果上与原作一致”;3读诗歌翻译:“神合”,创作、“出原著头”;4走向读者——“吸引心目中预定的读者——这是任何译者所不能忽视的大事”;5重视文化研究——“翻译者必须是一个真正意义上的文化人”季羡林的翻译思想:(一)“文化中心转移”论; (二)“模糊艺术”论; (三)“神韵”新解;许渊冲的翻译思想: “新译论”, 许渊冲教授将文学翻译概括为十个字:“美化之艺术,创优似竞赛”.传统思想与现代观念的统一,忠实与创造的统一,理论与实践的统一。