缺血性脑卒中的新视点-侧支循环

- 格式:ppt

- 大小:2.27 MB

- 文档页数:39

(2014)中国后循环缺血得专家共识作者:中国后循环缺血专家共识组来源:中华内科杂志一:后循环缺血得认识、定义与意义后循环(posterior cerebralcirculation)又称椎基底动脉系统,由椎动脉、基底动脉与大脑后动脉组成,主要供血给脑干、小脑、丘脑、海马、枕叶、不部分颞叶及脊髓。

后循环缺血(posteriorcirculation ischemia,PCI)就是常见得缺血性脑血管病,约占缺血性卒中得20%、1:对后循环缺血得认识历史上世纪50年代,发现前循环短暂性脑缺血发作(trensientischemic at tack, TIA)患者有颅外段动脉得严重狭窄或闭塞,推测就是由动脉狭窄或闭塞导致血管分布区组织仅靠侧支循环供血,处于相对缺血状态,称为"颈动脉供血不足"(carotid insufficiency)。

将此概念引申到后循环,产生了”椎基底动脉供血不足"(vertebrobasilarinsufficiency, VBI)得概念。

可见,经典得VBI概念有两个含义,临床上就是指后循环得TIA,病因上就是指大动脉严重狭窄或闭塞导致得血流动力学性低灌注、随着对脑缺血得基础与临床认识得提高,认为前循环缺血只有TIA与梗死两种形式,“颈动脉供血不足”概念也不再被使用。

然而,由于对后循环缺血认识得滞后,VBI概念仍被广泛使用,并产生一些错误得认识,如将头晕/眩晕与一过性意识丧失归咎于VBI、将颈椎骨质增生当作VBI 得重要原因,更有将VBI得概念泛化,认为它就是一种即非正常又非缺血得“相对缺血状态”。

这些情况在我国尤为严重,导致VBI概念不清、诊断标准不明、处置不规范,相当程度地影响了我国地医疗水平与健康服务。

2:对后循环缺血认识得提高80年代后,随着临床研究得深入(如新英格兰医学中心得后循环缺血登记研究,N EMC-PCP)与研究技术得发展,对PCI得临床与病因有了几项重要认识:(1)PC I得主要病因类同于前循环缺血,主要就是动脉粥样硬化,颈椎骨质增生仅就是极罕见得情况。

后循环缺血的发病机制及诊治新进展后循环缺血(PCI)是一种影响椎基底动脉系统的卒中,是导致全球人群残疾和死亡的重要原因。

PCI可造成孤立性颅神经麻痹、四肢瘫痪、闭锁状态和昏迷,更多表现为意识水平下降、视野缺损和前庭小脑征,少数出现半偏综合征、构音障碍和认知症状。

由于PCI多为非局灶性症状(即非旋转性头晕、眩晕、构音障碍和头痛),与其他许多疾病相似,故早期识别PCI症状对于确保正确的临床诊断至关重要,只有通过准确检测才能提供适当的治疗。

01流行病学及病因后循环缺血是一种与椎基底动脉系统内梗死相关的临床病理疾病,主要发生在脑干(48%的病例)和小脑后下动脉(PICA)区域(36%的病例)。

PCI约占所有缺血性卒中的20%-25%,年校正发病率为18/100,000人年(95%置信区间:10/100,000至26/100,000),即估计1个月时的总死亡率为3.6%-11%,这是造成患者残疾的重要原因,与中风复发的高风险息息相关。

后循环主要的血液供应来源于小脑、脑干、枕叶和腹丘脑,体内稳态机制控制血流动力学,该机制持续监测和调整氧气和葡萄糖需求。

发生后循环缺血的常见原因有动脉粥样硬化病变、栓塞和小穿透动脉疾病,这些均会导致内耳、脑干和小脑的功能缺陷。

除此以外,后循环缺血诱导的孤立性眩晕可进一步发展为后循环梗死。

02诊断及监测后循环缺血作为一种急性的神经系统疾病,精准化的临床检查和影像学检查对于其早期诊断和选择相应的治疗方案至关重要。

由于PCI的症状和时间进程多变,难以定位且多为非特异性,所以非对比计算机断层扫描(NCCT)仍然是卒中成像的主要技术。

然而,它用于检测后颅窝缺血因多种因素而略显复杂化,故增强CT血管造影(CTA)是PCI 诊断的重要辅助手段。

CTA很容易与NCCT采集相结合,具有出色的敏感性和特异性(均>98%)。

CTA能够显示具有预后价值的指标,包括血栓负荷、侧支状态(纳入计算机断层扫描血管造影基底动脉(BATMAN)评分)、远端vs近端闭塞部位和CTA源图像上的低衰减。

第一小节后循环血管区脑组织的解剖结构后循环的血管即椎-基底动脉系统的血管,是从胸腔内的双侧锁骨下动脉发出椎动脉,进入颅内后合并为一根基底动脉 (BA),最终延续为双侧的大脑后动脉(PCA)。

椎-基底动脉及其分支所供应的脑组织,总体上包括了大脑半球的后半部 (双侧枕叶及颞叶的内、下侧面)、间脑、脑干及小脑。

在后循环缺血性脑血管病中,首先搞清楚后循环的血管解剖及其所支配区域的大脑结构的解剖,是最关键的步骤。

后循环缺血性脑血管病的准确诊断,依赖于对后循环脑血管及其支配区的脑组织解剖结构的熟悉。

后循环缺血性脑血管病的定位诊断主要包括3个方位:①嘴尾位:也可以说为脑组织的矢状位。

即确定病变于延髓、脑桥、中脑、丘脑、大脑半球的后部或小脑的位置;②背腹侧位:即判断病变是位于脑干的顶盖、被盖、还是基底部;是小脑的上部还是下部,或多部位并存;③内外侧位:在脑干,就要确定病变是位于其内侧(中线附近)还是外侧,是单侧还是双侧,或两者均存在。

病变在小脑时,就应明确其定位是在小脑内侧(蚓部)还是外侧(半球),或两者均有。

位于丘脑及大脑半球后部的病变,应明确其病变是位于左侧还是右侧,或双侧均有;在单侧时,就要明确其病变是位于内侧还是外侧,最好明确具体位置。

有了上述3个方位的立体定位后,再确定病变区的供养血管就很容易了。

而确定病变血管,是搞清脑缺血的病理及脑缺血发生机制的第一步。

另外,在作出定位诊断时,应本着整体和局部相结合的原则,因为就某一脑神经核团(如脑干的10对脑神经核团)而言,是局限在某一部位,但其上下传导通路及其与周围结构相连系的旁路,则涉及到了大脑的多个部位。

因此,在给神经病变作出定位诊断时,应作出全方位的分析。

这也是由神经系统的解剖结构及功能特点所决定的。

一、脑干的解剖结构脑干的解剖结构是神经系统所有解剖结构中最复杂的部位,它是神经系统承上启下的交通枢纽。

通过各种神经核团及传导通路,涉及到了神经系统绝大部分功能。

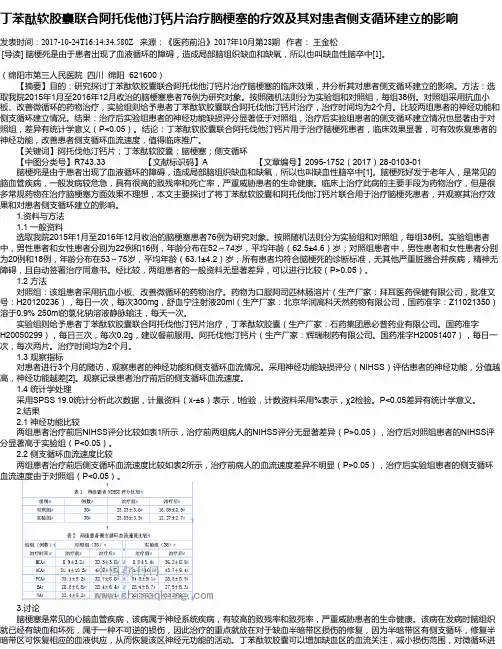

丁苯酞软胶囊联合阿托伐他汀钙片治疗脑梗塞的疗效及其对患者侧支循环建立的影响发表时间:2017-10-24T16:14:34.580Z 来源:《医药前沿》2017年10月第28期作者:王金松[导读] 脑梗死是由于患者出现了血液循环的障碍,造成局部脑组织缺血和缺氧,所以也叫缺血性脑卒中[1]。

(绵阳市第三人民医院四川绵阳 621600)【摘要】目的:研究探讨丁苯酞软胶囊联合阿托伐他汀钙片治疗脑梗塞的临床效果,并分析其对患者侧支循环建立的影响。

方法:选取我院2015年1月至2016年12月收治的脑梗塞患者76例为研究对象。

按照随机法则分为实验组和对照组,每组38例。

对照组采用抗血小板、改善微循环的药物治疗,实验组则给予患者丁苯酞软胶囊联合阿托伐他汀钙片治疗,治疗时间均为2个月。

比较两组患者的神经功能和侧支循环建立情况。

结果:治疗后实验组患者的神经功能缺损评分显著低于对照组,治疗后实验组患者的侧支循环建立情况也显著由于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:丁苯酞软胶囊联合阿托伐他汀钙片用于治疗脑梗死患者,临床效果显著,可有效恢复患者的神经功能,改善患者侧支循环血流速度,值得临床推广。

【关键词】阿托伐他汀钙片;丁苯酞软胶囊;脑梗塞;侧支循环【中图分类号】R743.33 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2017)28-0103-01脑梗死是由于患者出现了血液循环的障碍,造成局部脑组织缺血和缺氧,所以也叫缺血性脑卒中[1]。

脑梗死好发于老年人,是常见的脑血管疾病,一般发病较危急,具有很高的致残率和死亡率,严重威胁患者的生命健康。

临床上治疗此病的主要手段为药物治疗,但是很多常规药物在治疗脑梗塞方面效果不理想,本文主要探讨了将丁苯酞软胶囊和阿托伐他汀钙片联合用于治疗脑梗死患者,并观察其治疗效果和对患者侧支循环建立的影响。

1.资料与方法1.1 一般资料选取我院2015年1月至2016年12月收治的脑梗塞患者76例为研究对象。

急性缺血性脑卒中大血管闭塞血管内治疗新进展郭旭1.缪中荣2专家简介:缪中荣,首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心主任,教授、主任医师、博士生导师。

北京市第十五届人大代表,享受国务院政府特殊津贴。

现任中国卒中学会常务理事,中国卒中学会神经介入分会主任委员,中国医师协会神经介入专业委员会副主任委员,中国抗衰老促进会神经系统疾病专业委员会副主任委员、中国老年学会脑血管病分会副主任委员、中华预防医学会卒中预防控制委员会介入治疗组组长、北京医学会神经介入分会主任委员、北京脑血管病临床研究中心首席专家、中国科协全国神经介入脑血管病介入治疗学首席科学传播专家、《神经介入在线》主编。

长期从事缺血性脑血管病血管内治疗的临床工作。

从2000年开始专攻缺血性脑血管病介入治疗,迄今为止累计完成颅内外动脉血管内治疗手术8000余例,在缺血性脑血管病介入手术治疗方面具有丰富经验。

主持国家级和省部级科研课题多项,组织编写缺血性脑血管病专家共识及指南多个。

发表学术论著300余篇,其中SCI 收录50篇,累计影响因子156。

出版专著10余部,获国家专利4项。

获国家科学技术进步二等奖1项,中华医学科技奖三等奖1项,教育部科学技术进步一等奖1项,北京市科技进步奖3项。

撰写的科普读物《漫画脑卒中》获科技部2016年全国优秀科普作品奖、第四届中国科普作家协会优秀科普作品奖金奖、北京市科学技术三等奖,《熊猫医生和二师兄漫画医学1-6》获科技部2018年全国优秀科普作品奖。

在2016年“医药卫生界生命英雄推选活动”中被评选为“生命英雄”。

DOI:10.3969/j.issn.1009-816x.2020.01.011作者单位:100029 北京,首都医科大学附属北京安贞医院1;100070 北京,首都医科大学附属北京天坛医院2通讯作者:缪中荣,Email :zhongrongm@2019年6月,《Lancet Neurology 》杂志发布了1990~2017年中国及其各省急性缺血性卒中的死亡率、发病率和危险因素,2017年全球疾病负担研究的荟萃分析:与1990年相比,尽管中国卒中的每10万人年龄标准化残疾调整寿命年(disability-adjusted life-years, DAL Ys )降低了33.1%,但卒中是中国寿命损失年的第一位死因,与缺血性心脏病一样成为中国疾病负担最重的疾病[1]。