石人子沟遗址与东天山古代游牧文化——笔记

- 格式:docx

- 大小:15.35 KB

- 文档页数:3

新疆伊犁河谷发现的竖穴石室墓试析阮秋荣摘要本文依据考古类型学研究方法,通过对新疆伊犁河谷发现的竖穴石室墓的梳理、归纳、总结,以及天山北麓相关遗存的比较研究,探讨了其年代、文化内涵、来源及族属等相关问题。

关键词伊犁河谷石棺墓西汉时期大月氏遗存进入21世纪以来,在新疆伊犁河谷发掘了大量史前时期的墓葬,其中铜石并用时代和早期铜器时代只有零星墓葬发现,青铜时代中晚期墓葬有少量发现①,大部分墓葬属于早期铁器时代(公元前1000年至西汉),这些墓葬主要分布在伊犁河谷河流两岸山前平坦的坡地上。

就已发表材料看,按照考古类型学分类方法,从墓葬墓室结构来看,大体可以分为竖穴土坑墓、竖穴偏室墓、竖穴洞室墓、竖穴石室(棺)墓等四种主要类型。

其中竖穴偏室墓和竖穴洞室墓,陈戈、王博先生曾著文有过相关研究②,高校研究生张中华③、李卓④、张德伟⑤、刘建锋⑥、袁晓⑦等相关硕士学位论文分别对伊犁河谷早期铁器时代墓葬进行过分区、分类梳理及类型学研究。

本文仅对伊犁河谷发现的竖穴石室墓进行梳理、总结,探讨其年代、文化内涵及族属等相关问题,提出不成熟的看法,求教于学界。

“竖穴石室墓”,以前我们也称之为石棺墓,是指古代墓葬形式之以石棺为葬具的墓葬,棺以石板或石块垒砌构成。

修筑方式为:在原地表挖一长方形竖穴土坑,沿坑壁底部四面用长石板、卵石垒砌石壁,构成石棺。

四壁磊石,高度不一,一般规模较小者,仅见1~2层砌石,规模较大者,垒砌5~6层,高达70~80厘米。

石棺一般以生土为底,石棺口多用长条石或原木棚盖。

也有人称之为竖①阮秋荣:《新疆伊犁河流域青铜时代墓葬试析》,《北方民族考古》(第9辑)。

②陈戈:《新疆发现的竖穴洞室墓》,《中国考古学论丛》,中国社会科学院考古眼就所编著,北京:科学出版社,1993年;王博:《伊犁河谷洞室墓和偏室墓研究》,《汉代西域考古与汉文化》,北京:科学出版社,2014年。

③张中华:《新疆伊犁河流域史前时期墓葬初步研究》,西北大学硕士学位论文,2007年。

天山记忆作者:朱红旺来源:《新疆人文地理》2014年第10期巴里坤东黑沟被国务院公布为第7批全国重点文物保护单位。

听到这个消息,我想起了几次访古的经历。

最早知道东黑沟大概是在2008年。

听说在东黑沟发现了大型游牧民族遗址,对我们这些对西域历史文化感兴趣的人来说,是个惊喜。

朋友们谈起东黑沟的时候,总是滔滔不绝。

从网上查阅了一些相关资料后知道,西北大学考古系王建新教授多年来一直致力于中国古代游牧民族的研究,从河西走廊到伊犁草原,从祁连山麓到天山南北,他几乎踏遍了每个角落,除了零星的遗址和墓葬以外,一直没有重大发现。

但他始终坚定自己的信念,终有所成。

2006年,王建新带着自己的团队来到东黑沟的山前缓坡上,敏感地察觉脚下的草坪有些不寻常,抛去草皮,露出有序的石头图形,发现古人类居住区,随后在周围陆续发掘出祭祀台、首脑居住大殿等,由此揭开了古代游牧民族居住群神秘面纱。

东黑沟访古我去东黑沟的时候,教授和考古队已经走了。

据说,教授又有了一个宏伟的计划,他要把这里建成一个最大的游牧部落历史博物馆。

山坡上留下露出的石碓以及石碓中回填的黑土。

风很大,虽然夏天艳阳高照,但半山腰还是很冷,穿着外套也受不了。

尽管如此,我依然在古人的石屋中徘徊许久,心情有点复杂,有少许激动,有少许感慨……看过古人的炉灶,跨越石磨盘,穿过起居室,登上祭祀台。

放眼望去,巴里坤草原尽收眼底。

缓坡两侧,各有一个突出的平台,刚好与遗址成品字形,据说也是遗址的一部分,当时还没有挖掘。

远眺巴里坤湖,她是那么平和安详,不由得使人想起了她孕育的辉煌历史。

“巴里坤”是突厥语,意思是“虎湖”。

远在蒙古人来此之前,巴里坤湖汉译作蒲类海,古代的湖比现在大得多。

历史上最神秘的两个民族——月氏和匈奴,曾在这里交汇。

月氏原本生活于河西走廊的敦煌、东部文山,建都昭武城,昭武就是现在的张掖。

历史上还有许多有名的人物和重要的事件都发生在巴里坤。

公元73年,班超以假司马的身份率兵战胜了不可一世的匈奴后,把匈奴赶至蒲类海以北的大漠。

第32卷,第2期2013年5月 人 类 学 学 报ACTA ANTHROPOLOGICA SINICA V ol.32, No.2May, 2013收稿日期:2012-05-15;定稿日期:2012-09-11基金项目:国家财政部、国家文物局重大专项(FB10002);国家文物局文化遗产保护科学和技术研究课题(20110103);西北大学科研启动基金(PR10031);陕西省重点学科建设专项资金项目资助。

作者简介:凌雪,男,安徽省五河县人,西北大学副教授、地质学系博士后,从事科技考古和文化遗产保护研究。

新疆巴里坤东黑沟遗址出土人骨的碳氮同位素分析凌 雪1, 2,陈 曦 1 ,王建新1,陈 靓1,马 健1,任 萌1,习通源1 (1.陕西 西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室,西北大学唐仲英文化遗产实验室,西安 710069;2. 陕西 西北大学地质学系,西安 710069)摘 要:本文以新疆巴里坤东黑沟遗址出土的人骨为研究对象,测定骨中的碳、氮同位素比值,揭示该地区古代先民的食谱特征,探索当时人们的生活与生产方式、经济形态等历史信息。

研究结果发现:人骨样品的δ13C 值分布在-17.74‰∼18.96‰范围内,样品的δ15N 值均较高,分布在12.64‰∼14.33‰范围内,表明新疆巴里坤东黑沟遗址先民的食物结构是肉类食物在日常饮食生活占有相当大的比例。

根据考古发掘出土的动植物遗存,肉类的获取应来源于驯养的牛、羊等动物或部分狩猎所得的鹿等动物,植物性食物主要来源于大麦、小麦等C 3类作物,这与其生活的环境和以游牧为主,农业和狩猎为辅的经济形态密切相关;男性与女性的食物结构相同。

关键词:游牧;东黑沟遗址;稳定同位素;食谱结构中图法分类号:O615.2;文献标识码:A ;文章编号:1000-3193(2013)02- -07古代游牧文化的历史学和考古学研究是国际学术界关注的重要课题。

然而,由于古代文献记载的有限和片面性,使得古代游牧文化的研究进展缓慢。

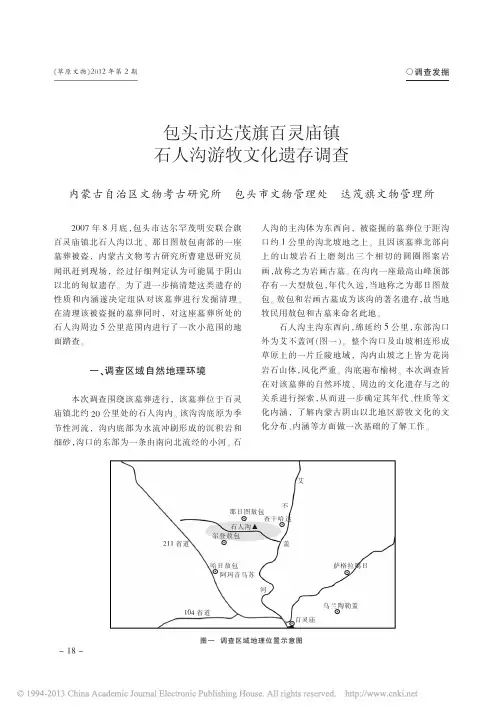

新疆巴里坤县东黑沟遗址2006~2007年发掘简报新疆文物考古研究所西北大学文化遗产与考古学研究中心关键词:新疆东黑沟遗址游牧文化聚落遗址西汉KEY WO RDS :Xin j ian gDon g hei g ou sitenomadic cult uresettlement sitesWestern Hanp eriodABSTRACT :The Don g hei g ou site in Barkol Count y ,Xin j ian g was excavated in 2006to 2007.The revealed vesti g es include a hi g h stone p latform ,four stone 2enclosed dwellin g s and 12medium 2and small 2sized tombs.The remains of t he p latform are mainl y two floors wit h fire p laces ,cookin g stoves ,ash 2p it s and p ost 2holes.The tombs each consist of a circular stone hea p and a p it below it s center.The ei g ht small tombs are f urnished wit h stone coffins ,while t he four medium 2sized g raves ,wit h wooden coffins and contain human and animal victims.Amon g t he uneart hed g rave g oods are p otter y ,stone ,bone and bronze ob j ect s ,as well as g old and silver ornament s.Chronolo g icall y t he tombs g o back rou g hl y to t he earlier Western Han p eriod.The excavation is of g reat si g nificance to t he st ud y of settlement s of t he ancient nomadic cult ure.图一遗址位置示意图东黑沟遗址位于新疆巴里坤县石人子村南、东天山(巴里坤山)北麓,地理坐标在北纬43°31′1218″~43°34′2819″、东经93°13′4418″~93°16′4911″之间(图一)。

公元前一千纪东天山地区考古学文化遗存研究公元前一千纪前后是世界文明史的重要发展阶段。

在这一时期,欧亚大陆大部分区域进入了青铜时代晚期和早期铁器时代,古代东西方农耕文明中心的文化和社会都已发展到了一定的高度,并开始了相互之间的早期交流与沟通。

与此同时,欧亚大陆腹地的草原地带,随着气候的剧变,游牧经济和游牧民族开始逐渐出现,并不断对农业文明区域进行着冲击。

在这样的背景下,位于古代东西方文明中心之间、游牧地带与农业地带交汇之处的中国新疆东部、天山东段南北两麓的东天山地区,这一时期的文化也开始进入繁荣阶段,出现了既富于地方特色,又有广泛来源的区域文化,内涵丰富、构成复杂、富于变化。

但是目前,国内考古界对东天山地区这一时期文化面貌和文明进程的全面研究非常缺乏,很多问题存在争议,并有大量的研究盲区。

有鉴于此,本文以近年来作者在东天山地区亲自参与的各种调查、发掘或整理而收集的第一手新资料,结合当地以往的各种发现作为主要研究对象,使用各种考古学的研究方法,并参考大量的相关研究成果,对公元前一千纪东天山地区的考古学文化遗存各个方面进行了综合性的研究。

全文共分五章。

在第一章,作者首先分析了东天山地区的自然环境极其对文化的影响、当地考古学的研究简史和一些基本概念的讨论。

还对东天山地区公元前一千纪的遗存进行了界定,并发现根据遗存特征和共存关系,这一时代在当地存在着两类既有联系、又有区别的考古学文化遗存,并分别命名为“红山口——石人子沟一期遗存”与“红山口——石人子沟二期遗存”。

在第二章,通过对这两类文化遗存的各类遗迹遗物分别进行分析,再加上年代学的研究,认为红山口——石人子沟一期遗存的年代约在公元前13至公元前2世纪前后,而红山口——石人子沟二期遗存的年代约在公元前3世纪前后至公元后,分别属于时代前后相继的两类考古学文化。

并使用考古地层学和类型学的方法,将延续时间更长、分布范围更广的红山口——石人子沟一期遗存分为3期和3个地方类型。

巴里坤哈萨克自治县古城巴里坤哈萨克自治县的地形特征是“三山夹两盆”,地势东南高,西北低。

地形大体可分为山地、台原(高原)、盆地、戈壁荒漠、湖泊五大类。

在古代,巴里坤的山水、高原、盆地、湖泊为人们提供了生活资料,巴里坤也成了人们争夺的热点,留下了许多古代遗存,其中古城遗址及其附属设施烽燧是其中十分重要的古迹。

巴里坤哈萨克自治县的古城和烽燧,主要分布在巴里坤山和莫钦乌拉山脚下,越是古老,越是在地势高的地方。

从数量上看,大多分布在巴里坤盆地周边。

巴里坤修建城池的历史可以追溯到久远的游牧部落时期。

据近年来考古表明:巴里坤哈萨克自治县花园乡兰州湾子石结构建筑遗址、石人子乡东黑沟遗址,是古代游牧民族的王庭所在地。

唐代留下的大河古城遗址是非常有名的。

元代在巴里坤留下了许多遗迹,其中在莫钦乌拉山南面的木栅墙城池遗址是重要的。

清代巴里坤称为“镇西”,设立镇西府,府治所在地有汉城。

汉城东西两边各有一座小附城,还有会宁满城,这些遗址是清代最重要的遗迹,甚至成了巴里坤的标志。

在古代的城池周边一般都有烽火台与之配套。

在巴里坤哈萨克自治县有唐代、清代的烽火台30多座,另外在城池与烽火台附近都留下了岩画。

一、大河唐城大河唐城位于巴里坤哈萨克自治县县大河镇东头渠村东部,在县城东北25公里处,海拨1644米,是唐代伊吾军屯垦之地。

大河唐城修建于唐代景龙年间,距今有1300多年,是哈密地区规模最大、保存最完好的一处唐代古城遗址。

1957年被列为新疆维吾尔自治区重点文物保护单位。

2001年7月又被列为国家级文物保护单位。

古城呈长方形,中部有一道较宽的城墙将古城分为东西两个城区,分别为主城和附城。

两城东西并列,主城南北长210米、东西宽180米。

城墙最高近10米、宽12米。

仅在西墙开有1门,门宽4米。

在城门北端置马面1个,南端置马面2个。

北墙有马面2个,保存较好的一个宽8米、高9米。

南城中部有敌台1个。

东墙即附城西墙,只有一通道通往主城,在附城内置马面3个,门道北端1个,南端2个。

疆北草原的石人石棺墓与中原文化的联系我国新疆北部的大草原上,有一些战国时期的石人石棺墓葬,其中包括单墓制墓葬,或者两个以上、用围墙围起来的坟院制墓葬。

但是无论单墓制、或者坟院制墓葬的石棺墓前多有面向东的石人、或者条石。

这些石人石棺墓葬,当是我国古代新疆地区塞种人的遗存。

古希腊史学家希罗多德《历史》中所说的“独眼人”,就是塞种人的一支。

这些石棺墓前的石人,是我国最早的墓前石像生。

汉代以后,墓前立石像生的风俗传入内地,成为我国古代墓葬文化的重要内容。

标签:石人石棺墓;疆北草原;汉文化新疆北部草原阿勒泰地区,分布着许多石人石棺葬。

其时代早可追溯至战国、西汉,晚则至隋唐;这里保存着大量珍贵的历史文物和各族先民活动的遗迹。

这是疆北草原上的历代民族、特别是塞种族人创造的文化遗存,与汉文化有十分密切的关系。

本文就阿勒泰地区的石人石棺葬进行研究,探讨其与汉文化的关系,以正于方家。

一、新疆阿勒泰地区的石人石棺墓葬1963年在阿勒泰的克尔木齐发掘了32座石人石棺墓葬,从而揭示了石人石棺墓葬文化的丰富内涵。

所谓石人石棺墓葬,就是石棺墓与石人共存于墓地上的,称为石人石棺墓。

从阿勒泰的克尔木齐墓葬区的地表看,有单独的一个石棺墓,亦称为单墓制石棺(主要是竖穴土圹墓);或四周有围墙,围墙内有几个石棺墓的;发掘者把这种形式的墓葬称为坟院制(主要为石棺墓)的石人石棺墓。

这两类墓葬在时代上表现的早晚不同,但有时又有交叉现象。

如坟院制的石棺葬中出土石器、陶器、铜刀等,应早于出土铁器的竖穴土圹墓。

坟院制墓葬,即在地面上有一定范围,四周往往用平铺(或直植)的块石或石板,也可称为巨形列石,围成一个矩形,露出地表约5厘米,围成长方形或者圆形的围墙。

围墙内有小方形石棺3—5个,形成不同的坟茔区,即坟院。

有的周缘上虽无列石,但较周围地面略略隆起,也比较清楚。

坟院范围通常为200—600平方米,坟院里有两个或两个以上的墓葬。

石棺一般用10厘米厚的花岗片麻岩石板砌成,上口与地表齐平。

游牧文化历史

游牧文化是一种古老的文化传统,追溯至公元前18世纪,形成于中亚地区的黄河流域和北方的牧民部落。

游牧是指一种牧民的生活方式,即由自然界为根据地,变换着住宿地,生活、打猎、放牧等,一般家畜和收获根据季节和地理环境而变换,大部分是绵羊、山羊、骆驼等。

游牧是一种与大自然紧密结合的文化,它以维持牧民和其家畜的生存为核心,并促进了衍生的社会、文化和宗教活动。

游牧文化崇尚自由自然的生活方式,以变换的家庭结构和尊重契约的礼仪为核心。

它的民间传说、艺术、器皿、服装、命名仪式都具有浓郁的游牧风情。

游牧文化在20世纪进入了衰落期,但它仍然是一种普遍且独特的老字号文化。

游牧精神以其友好和宽容扩大了人与人之间、民族之间的联系,Ruyhan历史上曾有很多游牧民族,以汉族、蒙古族等为最具代表性,他们曾勇敢的应对着艰难的生存环境,但与此同时也营造了温暖的文化环境,树立起游牧文化的卓越传统。

新疆阜康可移动文物普查记文 图/张弛哈密焉布拉克出土裸体木俑2013年12月,我有幸赴新疆昌吉回族自治州阜康市,参加全国第一次可移动文物普查工作。

阜康位于新疆中北部,东天山北麓准噶尔盆地南缘,因“人间仙境”的天池和“雪海三峰”的博格达峰而闻名。

阜康历史文化悠久,自古便是丝绸之路上的重镇。

历史上塞种、月氏、匈奴、柔然、铁勒、突厥、回鹘等游牧民族,都曾在此地活动。

清乾隆四十一年(1776),乾隆帝认为此地“物阜民康”,故赐名“阜康”。

在阜康工作期间,我有幸得到当地文物局领导和同事的帮助与照顾,对其辖区内的部分可移动文物进行普查,受益匪浅。

其中许多珍贵文物背后,隐藏着尚待探究的历史之谜,我在此选取几件有必要记录在案的文物,谈一谈自己的心得体会。

独特的生殖崇拜文化在新疆境内的史前考古发现中,有大量体现生殖崇拜文化的历史遗迹和遗物。

从小河墓地的桨形立木和红色立柱到哈密焉布拉克的裸体木俑像;从康家石门子的交媾岩画到新疆各地出土的石祖和石阴,无不反映出强烈的生殖崇拜观念。

生殖崇拜,简而言之就是先民对繁殖能力的赞美和向往。

从世界范围来看,生殖崇拜是一种普遍的文化现象,是远古人类精神信仰的重要组成部分。

目前国内也多有考古发现,在红山、庙底沟、马家窑和齐家等史前文化中,常见有表现两性生殖的人物图案。

如青海乐都柳湾遗址出土过一件绘塑有女神像的彩陶壶,赤身裸体,体态丰满,并用夸张的手法勾勒出女阴轮廓。

在甘肃临夏张家嘴齐家文化遗址中,也发现过多件造型夸张生动的石祖。

到商周时期,生殖崇拜文化依旧兴盛。

如内蒙古赤峰小黑石沟夏家店上层文化遗址中,出土过一件祖柄青铜勺,敛口弧腹,柄部如男性生殖器状,形象逼真。

在河南三门峡虢国墓地出土的青铜龙纹盉上,亦见有第二性征明显的裸女形象。

到了汉代,生殖崇拜文化经常出现在画像石与画像砖中。

如徐州黄山汉墓中的《龙凤交颈赤峰小黑石沟出土祖柄青铜勺阜康小泉牧场出土石祖巩留出土石阴阜康土墩子农场出土石祖阜康阜北农场出土石阴图》和四川彭县、新都的《野合图》都是这一题材。

新疆巴里坤石人子沟遗址群出土玻璃珠的成分分析一、本文概述新疆巴里坤石人子沟遗址群位于新疆东部哈密地区,是连接内地与北疆的重要通道。

该遗址群是新疆东天山地区的古代游牧民族大型聚落遗址,其中西沟遗址M1墓和石人子沟遗址M011墓分别出土了一批战国晚期至西汉早期的古代玻璃珠。

为了了解这批玻璃珠的来源,本研究采用激光剥蚀电感耦合等离子体发射光谱(LAICPAES)和激光拉曼光谱(LRS)方法对这两批玻璃珠样品进行化学成分分析。

研究结果表明,西沟遗址M1墓出土玻璃珠均为钠钙玻璃体系,以植物灰作为助熔剂,其中七件绿色玻璃珠样品均以锑酸铅作为乳浊剂。

石人子沟遗址M011墓出土玻璃珠均为铅钡玻璃体系,以含铅矿物作为助熔剂。

通过与同时期其他已经发表的玻璃数据进行比较,发现西沟遗址出土玻璃珠在成分上与美索不达米亚及古埃及钠钙玻璃不同,推测西沟遗址出土玻璃珠在中亚或新疆地区制作而成。

而石人子沟遗址出土玻璃珠的化学组成相对集中,应在同一地点制作而成,可能为中原地区传入。

本研究证实了新疆巴里坤地区是古代东西方物质文化交流的重要节点,对这批玻璃珠的成分分析有助于深入了解古代玻璃制造业的发展水平及其在文明交流中的作用。

二、背景新疆巴里坤石人子沟遗址群,作为新疆地区重要的考古遗址之一,不仅对于研究古代丝绸之路的贸易和文化交流具有重要的价值,而且对于了解该地区古代社会的物质文化和技术水平具有深远的意义。

该遗址群的发掘,为研究新疆地区古代社会的历史、文化、经济和技术提供了丰富的实物资料。

石人子沟遗址群出土的玻璃珠,作为其中的一部分,引起了学术界的高度关注。

这些玻璃珠不仅展示了古代玻璃工艺的高超水平,而且反映了当时社会文化的多元性和交流的广泛性。

玻璃珠作为一种珍贵的人工制品,在当时可能具有特殊的象征意义和实用功能,其制作和使用可能与社会地位、经济贸易、宗教信仰等方面密切相关。

对石人子沟遗址群出土的玻璃珠进行成分分析,不仅有助于揭示其制作工艺、原料来源和技术特点,而且能够为了解当时的社会文化背景、经济交流情况以及技术发展水平提供科学依据。

第一章测试1.我国古代历史文献中记载的游牧民族有哪些?A:越人B:匈奴C:突厥D:蒙古答案:BCD2.《史记》、《汉书》等历史典籍是怎样描述匈奴、乌孙等古代游牧民族的?A:“逐水草迁徒,无城郭常居耕田之业。

然亦各有分地。

”B:“居于北边,随草畜牧而转移。

”C:“随畜逐水草,与匈奴同俗。

”D:“兒能骑羊,引弓射鸟鼠,少长则射狐菟,肉食。

”答案:ABCD3.有哪些文明以定居农业为其主要的生业方式?A:古印度文明B:中国黄河-长江流域古代文明C:两河流域古代文明D:古埃及文明答案:ABCD4.游牧人群生活的区域,大多在海拔较高的溪谷、高山、高原、戈壁这些有牧草、近水源,但是农业资源相对匮乏的地区。

A:对B:错答案:A5.蓄养马、牛、羊等食草动物所消耗的牧草数量是很大的,远远超过农业区域。

A:错B:对答案:B6.在牧区,一定数量的人口若要生活、维持畜群就需要大面积的草场。

倘若定居在一处,周围草场的牧草会很快就被畜群吃完,因此就必须不断的迁徙、转场。

A:错B:对答案:B7.迁徙转场的另一个原因是为了适应气候环境的变化。

A:对B:错答案:A8.以畜牧业为主要生业方式的牧民,为了维持生计、适应环境必须定期迁徙和转场。

A:对B:错答案:A9.从古至今的游牧人只从事畜牧业,不进行采集、狩猎、贸易等活动。

A:错B:对答案:A10.《史记·匈奴列传》曾记载:“……马肥,大会蹛林,课校人畜计。

”这一场景最可能发生在哪一季节?A:冬季B:夏季C:秋季D:春季答案:C第二章测试1.据语言学家研究,伊朗语、拉丁语、印地语都属于什么语系?A:印欧语系B:闪含语系C:阿尔泰语系D:汉藏语系答案:A2.通过许多语言学家、历史学家和考古学家的努力,“原始印欧语”人群的起源集中在什么时间?A:公元前四千年至公元前三千年之间B:公元前七千年至公元前四千年之间C:公元前三千年至公元前一千年之间D:公元前一万年至公元前七千年之间答案:B3.金布塔斯用“库尔干”指代“原始印欧语”人群,把他们起源发展的过程分为四个阶段。

天山石人沟介绍作文( 按照写作顺序写) 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!天山石人沟介绍作文天山石人沟位于新疆伊犁哈萨克自治州,是一个神秘而美丽的地方。

石人子沟遗址与xx古代游牧文化东天山指天山山脉东段为中心的区域,包括天山北麓的巴里坤-伊吾草原,也包括天山南麓的山前地带和哈密盆地。

游牧中有定居是游牧民族普遍的生活方式,因为纬度高,冬季寒冷时间长。

居住遗址、岩画、墓葬是古代游牧民族聚落留下来的基本遗存要素。

第一类遗存:公元前8世纪到公元前2世纪,墓葬没有封堆(有石头有土,但没有堆起来);岩画:粗线条式、剪影式;大型聚落里,单间房屋的面积大,冬季的居住遗址往往会有石块垒起的墙体,墓葬也会比较多,也会有大量岩画(规模大,数量多是大型聚落特点)。

第一类遗存分布在天山北麓的遗址较少,但规模较大,多属于中型和大型聚落(岳公台—西黑沟遗址、东黑沟遗址:三座石筑高台,中高台、东高台、西高台,有规律分布的倒品字形,有大量用火的痕迹,可能和祭祀活动有关)。

东黑沟所处的地位、环境、居住地的选择、墓葬中随葬品的组合、人骨的分析(人骨可以分析饮食结构和经济形态),其已经表现出明显的游牧经济。

游牧文化特征,称其为东天山地区的第一类早期游牧文化遗存。

第二类遗存:东天山北麓山前地带,主要为夏季的大中型聚落遗址。

代表有红山口—石人子沟遗址群:1号地点可能为统治者居住遗址,2号地点可能和祭祀活动有关,3号地点可能为驻军场所。

第一类遗存岩画可能由石头工具刻的,第二类遗存岩画可能是有金属工具刻的,所以已经是以动态的剪影式为主,有了细部的雕刻。

第二类遗存发现了重要的现象,它的封堆下发现了被肢解的人骨,人牲同时埋葬有各种随葬品。

复原后发现,人牲的随葬品和墓主的随葬品有明显的区别,墓主的随葬品属于第二类遗存,人牲的随葬品属于第一类遗存。

所以墓主属于第二类遗存,人牲属于第一类遗存,这代表着第二类遗存代表的古代人群,征服统治了第一类遗存所代表的人群,时间大概处于公元前2世纪。

总结:的的确确存在古代游牧民族的聚落遗址;冬季聚落和夏季聚落的形式有所不同,有季节性的差别,冬季聚落一般分布在山脉的南麓,有大量的小型聚落和少量的大中型聚落,夏季聚落主要分布在山脉的北麓,主要是大中型聚落,小型聚落很少见;公元前8世纪到公元前2世纪,第一类聚落遗址在东天山的南北两麓,公元前2世纪代替它的第二类聚落遗址主要分布在东天山的北麓,而且都是大中型遗址,与蒙古草原考古资料的对比后,确认第二类早期游牧文化遗存为匈奴文化遗存,根据史书记载,应该属于匈奴右部活动区域。

作者: 尤悦[1];钟华[2];余翀[3]

作者机构: [1]首都师范大学历史学院 [2]中国社会科学院研究生院 [3]中山大学社会学与人类学学院

出版物刊名: 南方文物

页码: 116-122页

年卷期: 2016年 第2期

主题词: 石人子沟遗址 生业考古 民族学调查

摘要:在对新疆巴里坤县石人子沟遗址出土动植物遗存的初步研究的基础上,本文从考古学的角度对遗址附近村落蒙古族和哈萨克族老者进行与游牧经济生业模式有关的民族学调查与研究。

调查包括游牧人群在生活中对动植物资源的利用,如家畜的种类和数量、家畜性别比例、家畜繁殖和饲养策略、家畜年龄信息、利用家畜的方式、家庭消费量、屠宰方式、烹饪方式、骨骼的丢弃和利用、祭祀行为、狩猎活动和游牧与定居等内容;以及游牧人群杀羊、剥皮和肢解羊骨的方式。

鉴于调查结果与动植物考古鉴定结果有吻合之处.本次民族学调查将对解释石人子沟遗址出土的动植物遗存具有重要的借鉴意义。

石人子沟遗址与东天山古代游牧文化

东天山指天山山脉东段为中心的区域,包括天山北麓的巴里坤-伊吾草原,也包括天山南麓的山前地带和哈密盆地。

游牧中有定居是游牧民族普遍的生活方式,因为纬度高,冬季寒冷时间长。

居住遗址、岩画、墓葬是古代游牧民族聚落留下来的基本遗存要素。

第一类遗存:公元前8世纪到公元前2世纪,墓葬没有封堆(有石头有土,但没有堆起来);岩画:粗线条式、剪影式;大型聚落里,单间房屋的面积大,冬季的居住遗址往往会有石块垒起的墙体,墓葬也会比较多,也会有大量岩画(规模大,数量多是大型聚落特点)。

第一类遗存分布在天山北麓的遗址较少,但规模较大,多属于中型和大型聚落(岳公台—西黑沟遗址、东黑沟遗址:三座石筑高台,中高台、东高台、西高台,有规律分布的倒品字形,有大量用火的痕迹,可能和祭祀活动有关)。

东黑沟所处的地位、环境、居住地的选择、墓葬中随葬品的组合、人骨的分析(人骨可以分析饮食结构和经济形态),其已经表现出明显的游牧经济。

游牧文化特征,称其为东天山地区的第一类早期游牧文化遗存。

第二类遗存:东天山北麓山前地带,主要为夏季的大中型聚落遗址。

代表有红山口—石人子沟遗址群:1号地点可

能为统治者居住遗址,2号地点可能和祭祀活动有关,3号地点可能为驻军场所。

第一类遗存岩画可能由石头工具刻的,第二类遗存岩画可能是有金属工具刻的,所以已经是以动态的剪影式为主,有了细部的雕刻。

第二类遗存发现了重要的现象,它的封堆下发现了被肢解的人骨,人牲同时埋葬有各种随葬品。

复原后发现,人牲的随葬品和墓主的随葬品有明显的区别,墓主的随葬品属于第二类遗存,人牲的随葬品属于第一类遗存。

所以墓主属于第二类遗存,人牲属于第一类遗存,这代表着第二类遗存代表的古代人群,征服统治了第一类遗存所代表的人群,时间大概处于公元前2世纪。

总结:的的确确存在古代游牧民族的聚落遗址;冬季聚落和夏季聚落的形式有所不同,有季节性的差别,冬季聚落一般分布在山脉的南麓,有大量的小型聚落和少量的大中型聚落,夏季聚落主要分布在山脉的北麓,主要是大中型聚落,小型聚落很少见;公元前8世纪到公元前2世纪,第一类聚落遗址在东天山的南北两麓,公元前2世纪代替它的第二类聚落遗址主要分布在东天山的北麓,而且都是大中型遗址,与蒙古草原考古资料的对比后,确认第二类早期游牧文化遗存为匈奴文化遗存,根据史书记载,应该属于匈奴右部活动区域。

在巴里坤发现的以第二类文化遗存为主的红山口

—石子沟大型聚落文化遗址群,应该和西汉的匈奴右部王庭和东汉的北匈奴呼延王的王庭有关。

东天山第一类早期游牧文化遗存从分布区域,时代,文化特征,和文献记载的月氏国相吻合,同时由于文献记载的匈奴打败月氏国,和推测的第二类文化遗存代替第一类文化遗存相吻合。

可比资料较少,故只能推测为古代月氏国遗存,需要找到大月氏遗存,西迁至东亚的作比较,两边吻合才能得出结论。

乌拉台遗址可能和小月氏国有关。