揭秘预警机的相控阵雷达系统

- 格式:pdf

- 大小:54.10 KB

- 文档页数:2

67PERSPECTIVE解读 透视王小谟:我爱空军的“眼睛”他是首位获得最高科学技术奖的军工装备专家,因为有他,我国国产两型预警机创造了世界预警机发展史上9个第一“新中国的科学技术发展,从‘向科学进军’到‘科学技术是第一生产力’;从‘科教兴国’到‘建设创新型国家’,彰显了党中央国务院对科技事业的高度重视和亲切关怀。

党的十九大对科技工作提出了新要求、新任务、新目标。

”如果说雷达是国防的眼睛,预警机就是空军的眼睛。

它是集情报探测、指挥控制、通信导航、电子对抗、信息传输于一体的大型综合电子信息装备,是国土防空中增强低空、超低空预警探测和空中指挥引导能力的重要手段,自诞生以来,一直是各个军事强国着力发展的重点。

被誉为“中国预警机之父”的王小谟是首位获得最高科学技术奖的军工装备专家,他表示,“我这辈子就干了一件事,研制雷达,然后负责将世界上最先进的技术应用到预警机上,把设计变为现实,让我们的预警机成为国家的‘争气机’。

现在的科学研究条件、科研政策,比以往任何时候都要好,我们更要珍惜这难得的机会。

”拥有预警机曾是中国几代人的期望。

1970年代,我国就曾经启动预警机的研制,但终因当时国力有限和技术基础薄弱,未能成功。

而就在那个艰难时刻,在雷达科研一线摸爬滚打了几十年的王小谟,义无反顾地投身到了预警机研制事业中。

在此后的数年里,在位于贵州山沟沟里的中国电子科技集团公司第38所研究雷达的王小谟,规划和实施了对于机载预警雷达的技术攻关,并逐步突破了机载雷达最为关键的技术。

为了加快预警机研制,我国开展预警机对外合作。

作为该项目的中方技术总负责人,他坚决要求中方主导研制方案,并在国内同步研制,为自主研制打下了坚实的基础。

王小谟创造性地首次提出采用大圆盘背负式三面有源相控阵新型预警机方案,把研制要求提到了一个新的高点。

他说:“外国人能做的,我们中国人一定能做到!在合作过程中,我们坚持参与所有环节。

有一些本来是合作方承担的任务,我们也主动要求做,对方认为占了便宜,还很高兴。

王编辑:我对这篇文章较为满意,也请一位专业设计飞机人员看过,不知是否符合你们杂志要求,如果发表你们有权改动,如果需要我改动请提出意见。

高智澳大利亚“楔尾”预警飞机高智/文澳大利亚四面环海,偏居世界一隅,处在一个非常有利的地理环境,加之它是西方成员,周边安全形势不是十分迫切。

即使在冷战时期,它所保留的军事力量也很有限,它似乎缺乏政治热情。

苏联解体后,只剩下它的盟友美国才有能力对其构成威胁,就在这个时候霍华德政府参与世界事务的热情突然高涨起来,一方面积极推进国防现代化,购买美国及欧洲的现代化武器,2001年8月10日赢得欧洲“虎”式武装直升机订单(13亿澳元,折合6.7亿美元);另一方面鼓励和扶持本国企业研制武器,或参与联合研制武器项目,从90年代开始,自主研制了“科林斯”级潜艇和“安扎克”级护卫舰,它还参与了美国F-35战斗机项目。

澳大利亚的技术力量还很有限,核心技术依赖欧洲和美国,因此,它希望参与武器项目工作来获得研制的经验和技术。

2000年12月初,澳大利亚政府向世界公布了《防务2000,我们的国防力量》国防白皮书,这个白皮书一方面明确了其国家战略利益和战略目标,确定了相应的军事战略,另一方面制定了更为详细的武器装备计划。

这是澳大利亚朝向政治大国迈进的一个重要步骤。

“楔尾”(Wedgetail)早期预警与控制(Airborne Early Warning and Control)飞机是澳大利亚未来防务采购计划中的一个项目,是其国防现代化的重要组成部分。

“楔尾”是澳大利亚本地的一种鹰,澳大利亚希望这只“鹰”能够担负起空中预警任务。

澳大利亚政府不仅想通过购买来提高本国早期预警能力,还想通过项目的参与来赢得一部分利润,美国的预警机系统在世界处在绝对领先的地位,参与到这个项目中,获利不仅丰厚而且持久。

研制历史早在1994年,澳大利亚就提出购买外国预警机来提高本国早期预警的能力,这个采购项目就是“空军-5077”早期预警与控制飞机计划。

王小谟中国要有自己的预警机作者:刘莉来源:《创新科技》2013年第02期2009年10月1日,共和国成立60周年大庆,我国自主研制的两款预警机空警2000、空警200在接受检阅的队伍上空作为领航机率先飞过天安门广场,这是我国自主研制的预警机首次亮相。

美国政府智囊团“詹姆斯敦基金会”发表评论:“比美国正在使用的预警机整整领先一代。

”观礼台上,71岁的王小谟激动地扯着旁边人的袖子,指着天空直喊:“看,这是我们搞的。

”话没说完,两行热泪已顺着脸颊默默流下。

2013年1月18日,国家科技奖励大会上,这位一辈子投身中国雷达事业,被誉为中国预警机事业奠基人和开拓者的老军工,从国家主席胡锦涛手中接过国家最高科学技术奖证书。

因为所从事的是事关国家安全的军工科研,王小谟的名字对普通人而言显得特别陌生。

但在国内外雷达、预警机研究领域,这却是个响当当的名字。

他一直领航着中国的雷达、预警机研制团队,不断努力让中国的预警机水平在世界领航。

在看不见飞机的山沟里研究雷达1964年,我国在中西部地区开始了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设,其背景是中苏交恶与美国在我国东南沿海的攻势。

1969年,32岁的王小谟和大批同事从南京被调往贵州都匀的深山中,成立了中国电子科技集团公司第38研究所,他们的首项任务是研制当时国际上最先进的三坐标雷达。

“当时我们都憋了一股劲,一定要做好。

”深山中一群年轻人设计出我国第一部自动化三坐标雷达,随后全身心投入研制。

这一干就是13年。

“晚上下班了,一片漆黑,什么都没有,对我们搞研究来说也是个好事,没什么事情可做那就工作吧,也没有上班下班的概念,反正都一样,工作效率很高。

”了解国际前沿信息只能靠“晚半年一年才能看到的外国杂志”。

这个大学里的京剧团团长、摩托队队员如今把所有的精力都投向了雷达。

中国电科电子科学研究院副院长陆军至今记得1988年毕业到38所参加工作的情况。

陆军从上海坐了三天三夜的火车、再倒汽车、再步行终于看到38所厂区时,他真的很难想象所长王小谟是怎么带着一两千人在这样“连飞机的都看不见的山沟沟里研究出找飞机的雷达的。

F-35综合航电系统详解:比F-22更加先进通常认为美国F-15和F-16是典型的高低搭配的第三代战斗机,而F-22和F-35则分别是它们的后继机,因此从辈分上讲F-22和F-35当属第四代战斗机。

但从开发时间和进入服役时间看,F-35要远远晚于F-22。

经过了近20年的努力,F-22最近才刚刚进入初始作战状态(IOC),而F-35要到2010年以后才能进入现役。

由于电子技术发展迅速,更新换代周期远远短于飞机本身,这就注定了在F-35战斗机上的电子系统要比F-22更先进和具有更高的性价比。

F-35联合攻击战斗机(JSF)是一种多用途、并能服务于空军、海军和海军陆战队的多兵种作战飞机。

他最具特点的进步是开发和采用了高度综合化的航空电子系统,因而,使战斗机具有全新的作战模式。

为了满足21世纪作战需要,战斗机所最需要性能特征是什么?简而言之,就是大量采集飞机内部和飞机外部的各种数据、并对其进行融合处理,形成对战场环境的正确感知,以及实现对飞机和武器系统的智能化控制。

研制F-35的目标是取代F-16、A-10、F/A-18A/B/C/D、F-14和AV-8B,以及英国的GR-7和"海鹞"等现役战斗机。

美国空军计划采购1763架、海军和海军陆战队680架、英国皇家空军90架和皇家海军60架。

F-35共分三种型别:常规起降型(CTOL)、短距离起飞/垂直降落型(STOVL)和舰载型。

这三种型别的航空电子设备的90%以上是通用的。

虽然JSF飞机是由多国开发,但是高水平的探测传感器和电子信息的综合处理则由美国掌控。

在任务系统软件控制下的有源相控阵(AESA)将能执行电子战(EW)功能,同时,还将执行部分通信、导航和识别(CNI)的功能。

JSF的红外传感器将采用通用设计的红外探测和冷却组件。

所有关键电子系统,其中包括综合核心处理机(ICP)大量采用通用模块和商用货架产品(COTS)。

在ICP和每个传感器、CNI系统和各显示器之间的通信采用速度为2Gigabit/s的光纤总线。

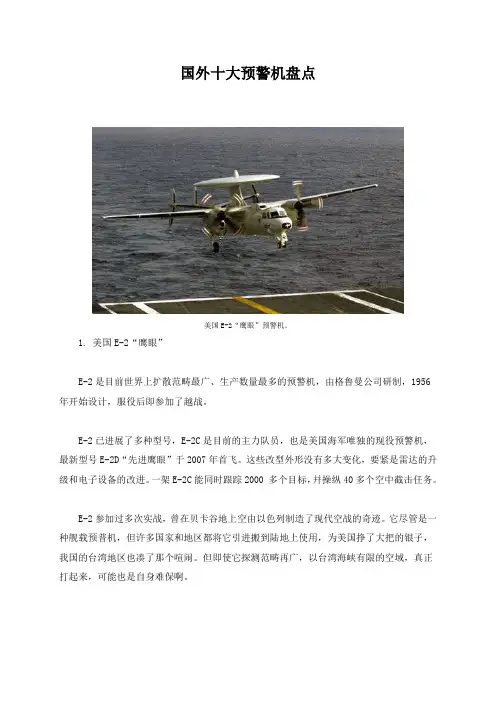

国外十大预警机盘点美国E-2“鹰眼”预警机。

1. 美国E-2“鹰眼”E-2是目前世界上扩散范畴最广、生产数量最多的预警机,由格鲁曼公司研制,1956年开始设计,服役后即参加了越战。

E-2已进展了多种型号,E-2C是目前的主力队员,也是美国海军唯独的现役预警机,最新型号E-2D“先进鹰眼”于2007年首飞。

这些改型外形没有多大变化,要紧是雷达的升级和电子设备的改进。

一架E-2C能同时跟踪2000 多个目标,幷操纵40多个空中截击任务。

E-2参加过多次实战,曾在贝卡谷地上空由以色列制造了现代空战的奇迹。

它尽管是一种舰载预普机,但许多国家和地区都将它引进搬到陆地上使用,为美国挣了大把的银子,我国的台湾地区也凑了那个喧闹。

但即使它探测范畴再广,以台湾海峡有限的空域,真正打起来,可能也是自身难保啊。

美国E-3“望楼”预警机。

2. 美国E-3“望楼”尝到E-2的好处后,美国决心进展机身空间更大的预警机,以安装更多的设备来大幅提升预警机的性能,因此以波音707客机为基础开发的E-3现身了。

E-3于上世纪70年代开始装备美国空军,是一种大型远程预警机,可有效监视空中及海上目标,幷具备远程目标攻击指挥能力。

它采纳AN/APY-1型脉冲多普勒雷达,天线安装在机背上6转/分的圆盘式天线罩内。

该机最大的特点是能与斗争机的火控系统交联,斗争机能够不使用自身雷达,而由E-3直截了当指挥攻击目标。

E-3也有几个型号。

E-3A是美国空军的首批生产型。

E-3B是A型的改进型,提升了目标处理能力和搜索舰艇的能力。

C型与B型相同,但改装了与欧洲通用的通信系统。

D型和F型分不装备英国和法国。

俄罗斯A-50“中坚”预警机。

3. 俄罗斯A-50“中坚”俄罗斯/苏联预警机的进展要滞后于美国,其A-50与E-3类似,也是一种大型预警机,于上世纪80年代中期服役,以替换图-126预警机。

它以伊尔-76大型运输机为平台,安装了包括脉冲多普勒雷达等设备在内的“熊蜂”大功率电子系统。

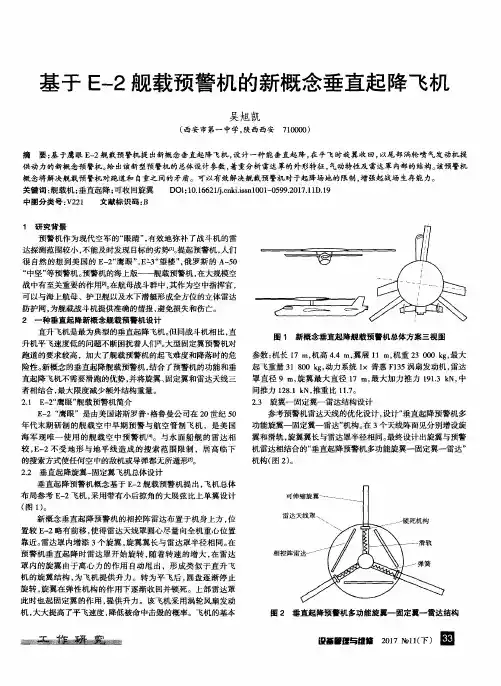

E-2D“先进鹰眼”预警机2006年2月,诺斯罗普·格鲁门公司电子系统部的导航系统分部选中Barco 公司提供先进多用途控制显示器装置(MCDU)。

除该装置外,Barco公司还为美国海军E-2D "先进鹰眼"飞机驾驶舱和后部操作员站开发集成模块化开放系统的平台(MOSART),这两项设备将一同交付。

MCDU是E-2 "先进鹰眼"综合导航、控制与显示系统(INCDS)项目的组成部分,该项目将为该机任务系统提供一个现代化的全玻璃数字式驾驶舱。

2007年4月,美国国防安全合作局(DSCA)告知国会法国将可能通过外军销售(FMS)方式购买一架已经使用的E-2C飞机及其相关设备和服务。

合同总价值将达到2.6亿美元。

法国需要增加一架E-2C以提高其航母和岸基行动的空中预警监视能力和指挥、控制、通信能力。

法国政府因此要求购买一架装备有"鹰眼"2000机载预警(AEW)设备E-2C预警机和三台T-56-A-427备用发动机、零件和维护部件以及相关支持服务。

该项目的主承包商将是诺斯罗普·格鲁门公司和罗罗公司。

2007年5月,由诺斯罗普·格鲁门公司为美国海军制造的首架E-2D"先进鹰眼"飞机已首次公开亮相。

该机是2001年授予诺·格公司的近20亿美元演示与发展合同包含的2架试验飞机中的第一架。

美海军计划总共采购75架"先进鹰眼"飞机。

虽然E-2D"先进鹰眼"外观与E-2C类似,但其许多系统和能力却经过了全部重新设计。

该机的核心是由洛克希德·马丁公司设计并制造的新雷达APY-9,从而使该机比E-2C能在更远距离识别更小和更多的目标。

由L-3通信Randtron 天线系统公司研制的新旋转天线罩内增加了电子扫描阵列,其具有持续的360°扫描能力。

矢志不移终成器编者按:本开发表此文,并不表示赞同其中的观点,仅供读者参考。

从中、以预警机交易受挫到我国成功开发出“新预警”,其间仅经历了3年时间;加之国产预警机采用固态有源相控阵雷达技术,从理论上讲要优于美、俄等国现役E-3、A-50预瞽机采用的脉;中多普勒雷达;而且机载显示控制台、软件系统、砷化镓微波单片集成电路、高速数据处理计算机、数据总线和接口装置等均为中国自行设计和生产,连擅长捕风捉影的西方媒体和军事专家也不得不承认机载雷达设计与俄罗斯、以色列没有关系,所以中国“新预警”的横空出世令西方国家大为震惊,由于目前国产预警机的技术和战术性能尚未公开,因此只能根据现有的点滴公开资料来对“新预警”的性能进行猜测和分析。

首先来看机体(平台)。

平台飞行性能的高低在很大程度上决定机载预警系统整体性能的发挥。

美、俄等国的大型预警机都以性能好且可靠的客机或运输机作为平台就是这个原因。

在我国前2架“新预警”中,第1架使用90年代末从俄罗斯购买的、准备安装“费尔康”系统的A-50机体,第2架使用伊尔-76运输机,后续预警机也都使用伊尔-76。

2002年,以色列在拆除了未完工的雷达系统后,将A-501裸机(由伊尔-76改造而来)交还中方,我国科学家很方便地将雷达系统等安装在飞机上。

从外形上看,第1架“新预警”与A-50相似,如机头和平尾整流罩上配有UHF通讯天线,机翼根部有辅助电力系统(APU)充当发动机停车时的临时电源,鼻首改为铝制蒙皮,取消机尾常见的炮塔等;但也有所区别,如机尾两片用来控制横向飞行的大型垂直尾鳍,其造型和所处位置与伊拉克由伊尔-76MD改装的“巴格达”-11预警机相仿。

正是这个缘故,有台湾空军高官曾指出,中国正在试飞的预警机就是从俄罗斯获得的A-50。

实则不然,使用我国自行改造的伊尔-76为机体的第2架“新预警”有许多特征是A-50所没有的,如在机舱的后下方配有2个后机身下翼、没有A-50那种设在腹鳍根部的通风口等。

65年世界预警机划代与评述1944年世界上第一架预警机TBM-3W诞生至今,预警机发展已经历了65年。

在这样一个具有纪念意义的年份里,我国自行研制的预警机闪亮登场国庆大阅兵,是对世界预警机发展65周年的最好献礼。

65年来,预警机发展了三代产品。

第一代预警机(20世纪40年代到60年代初)初步解决雷达升空后带来的问题预警机的发展起始于美国海军,美国装备的第一代预警机共有12个型号(不合E-2和E-3)。

第一代预警机最显著的技术特征是采用脉冲多普勒体制,初步解决了雷达升空后在探测低空飞行目标时遇到的反杂波问题。

它经历了动目标显示、机载动目标显示和多普勒滤波器组技术的发展,随着“三高”技术(高的天线主瓣-副瓣能量比、高性能信号处理技术、高的发射机频率稳定度)的逐渐成熟,70年代后期终于开始在预警机上广泛应用。

以美国第一代预警机的12个型号(含E-2A/B,不含E-2C及后续型号以及E-3)以及英国的“塘鹅”和“沙克尔顿”为代表的第一代预警机,标志着预警机作为新型特种战机出现,在一定程度上实现了人们当初把雷达搬上飞机的初衷。

但是,雷达探测距离不远,只初步具备下视能力,仅适于在海面上工作,因此海军发展的预警机型号远远多于空军。

此外,预警机探测到情报后最早是通过莫尔斯电码,后来是通过话音报告至地面指挥所,不具备指挥控制能力。

第二代预警机(20世纪70年代到新世纪初)探测能力比较完善且解决了指挥引导能力第二代预警机始于美国的E-2系列。

1964年1月19目,第一架批生产型E-2A正式交付海军使用,历经多次改型,形成了E-2A、E-2B、E-2C、E-2C Group 0、E-2C GroupⅠ、E-2C GroupⅡ、“鹰眼”2000及E-2D等多个型号。

预警机在探测性能上逐步完善。

一方面,由于“三高”技术的进步,雷达的下视性能在陆地条件下也比较完善,另一方面,预警机的探测手段越来越丰富,既有有源(雷达)探测手段,也有无源(侦察)探测手段,还能识别部分情报的致我属性。

“萨德”X波段ANTPY-2雷达参数,探测距离计算,搜索模式及其对抗思路“萨德”X波段AN/TPY-2雷达参数、探测距离计算、搜索模式及其对抗思路萨德(THAAD),末段高空区域防御系统,是美军先进的导弹防御系统。

末段高空区域防御系统由携带8枚拦截弹的发射装置、AN/TPY-2X波段雷达、火控通信系统(TFCC)及作战管理系统组成。

它与陆基中段拦截系统配合,可以拦截洲际弹道导弹的末段,也可以与“爱国者”等低层防御中的“末段拦截系统”配合,拦截中短程导弹的飞行中段,在美国导弹防御系统中起到了承上启下的作用。

X波段AN/TPY-2有源相控阵雷达AN/TPY-2高分辨率X波段固态有源相控阵多功能雷达是THAAD 系统的火控雷达,是陆基移动弹道导弹预警雷达,可远程截获、精密跟踪和精确识别各类弹道导弹,主要负责弹道导弹目标的探测与跟踪、威胁分类和弹道导弹的落点估算,并实时引导拦截弹飞行及拦截后毁伤效果评估。

AN/TPY-2雷达采用了先进的雷达信号处理技术以及薄化的相控阵天线技术,使其探测波束不但功率大而且非常窄,因此分辨率非常高,对弹头具有跟踪和识别能力,对装备诱饵突防装置的弹道导弹具有很大威胁。

除了探测距离远、分辨率高之外,还具备公路机动能力,雷达还可用大型运输机空运,战术战略机动性好,其战时生存能力高于固定部署的雷达。

雷达探测距离分析结合网上关于“萨德”的AN/TPY-2雷达的基本参数和具有一定合理性的假设来分析萨德在前置部署模式(Forward-Based Mode,FBM)和末端部署模式(Terminal Mode,TM)下由雷达方程计算出的最大探测距离。

在使用公式之前,需要分析一些众所周知的参数的合理性,数据是否精确不重要,重要的是计算方法和涉及的理论知识。

雷达波长(9.5GHz)TPY-2雷达工作在X波段,频段范围8~12GHz,众多报道都说是9.5GHz,那就用这个计算好了。

天线增益G(48.77dB)天线孔径面积9.2m2,拥有72个子阵列,每个子阵列有44个发射/接收微波接口模块,每个模块有8个发射/接收组件,72x44x8=25344个阵元。

王小谟:中国预警机世界上看得最远功能最多王小谟院士与预警机团队一起在数据分析室工作(2012年2月摄)。

新华社发“我这一辈子,已经经历了七十多年的风风雨雨,此时回头看,人生在世,无非是明白一些道理。

比如,人吃过真正的苦后,才懂得什么是甜;比如,遇到挫折时,要坚持坚持再坚持;比如,能一辈子做自己喜欢的事,并把这件事和为国家作贡献相连,就是一种莫大的幸福。

”王小谟简介我国著名雷达专家、现代预警机事业的奠基人和开拓者,被誉为“中国预警机之父”。

1995年当选中国工程院院士,现任中国电子科技集团公司电子科学研究院名誉院长。

1938年11月王小谟出生于上海,从事雷达研制工作50余年,把自己的一生都奉献给了他所挚爱的雷达和预警机事业。

20世纪70年代他主持设计的“JY-8”雷达成为我国第一部自动化三坐标雷达,获1985年国家科技进步一等奖。

20世纪80年代,他设计我国第一部高低空兼顾的“JY-9”雷达,具有较强的抗干扰和低空探测性能,在国内外军事演习和综合评分中名列前茅,荣获1995年国家科技进步一等奖。

20世纪90年代,他主持研制了我国第一代机载预警系统。

新世纪开始,他任出口型预警机总师,预警机总顾问,为我国预警机实现从国外引进到出口,进入国际先进水平的发展作出了重大贡献。

他言传身教、甘为人梯,先后为我国培养出18位预警机系统或雷达系统总设计师。

王小谟1985年以来两次荣获国家科技进步一等奖,1997年荣获光华科技基金一等奖、何梁何利科学与技术进步奖,2006年获国防科学技术一等奖,2008年荣获国防科学技术特等奖,2010年荣获国家科技进步特等奖,2011年荣获全国五一劳动奖章。

2013年获得国家最高科学技术奖。

“我一辈子就做了一件事:研制雷达,然后负责将世界上最先进的技术应用到预警机上,把设计变为现实。

”“我只是一位普通人。

国家给我这个奖,是对整个科研团队的肯定,我代表他们领奖。

”这些话,是这位皓首苍颜的老人,我国著名雷达专家王小谟院士的肺腑之言。

FOCUS I本刊特稿关键词:十四所中国电科国睿子集团雷达工业空警-2000大国重器2019年10月1日,国庆70周年大阅兵,引领空中编队飞跃天安门广场的是一架背驼“大蘑菇”的飞机一它就是被誉为现代化战争“空中帅府”的空警-2000预警机,其核心的预警雷达系统由中国电子科技集团有限公司第十四研究所(简称十四所)研制。

从我国第一台微波雷达到空警-2000,再到领先世界的有源相控阵雷达……作为中国雷达工业的发源地,十四所组建70年来,始终坚持创新变革发展之路,铸就了大批蜚声中外的“大国重器”,成为我国参与全球探测感知领域竞争的中坚力量,开创了我国雷达工业从“追赶”到“并跑”再到“领跑”的发展征程。

一、愿景指路,实现从“追赶”到“并跑”再到“领跑”的跨越作为与新中国同龄的老牌国有企业,十四所自组建起就确立了“打造中国雷达技术研发创新基地”的愿景,其蕴含了十四所对于高成长发展、高质量产品服务、高标准技术水平、全球化市场竞争能力等方面的战略成长目标,指引企业成功实现不同阶段的转型发展。

70年发展历程,伴随国内外不同时期政治、经济环境变化及行业变革,十四所先后经历了中国雷达工业“开篇、自主创新和追赶超越”发展阶段,每一次转型发展都面临着复杂的动态环境变化以及不可预计的风险。

正因为有了清晰的战略愿景指路,十四所在不断创新变革中,成功实现了递进式发展。

例如,建国初期,在国家百废待兴、一穷二白的困难条件下,十四所从修配、仿制到自主设计,研制成功第一部国产314甲型中程警戒雷达,标志着我国迈出了自主设计、制造雷达的重要一步;紧接着推出改进型314乙型雷达,这是我国第一部大批量生产的雷达,比同期的苏制-8型雷达探测距离更远。

1960~1970年代,世界各军事强国争相研发先进的相控阵雷达,十四所基于对相控阵技术将代表未来雷达发展核心趋势的洞察,克服重重困难,自主研制出我国第一部远程相控阵预警雷达,开启了自主创新、加速追赶的高速发展阶段。

预警机之父王小谟的两次流泪作者:来源:《北京广播电视报人物周刊》2015年第43期在国庆60周年阅兵典礼上,一架巨大的预警机——空警2000,作为领队机,带着庞大的机群飞过了天安门的上空,那一时刻,阅兵台上有一位老人流下了激动的泪水。

这是这位老人这辈子的第二次落泪,上一次落泪,还是在他主导研发的预警机第一次试飞时。

这位老人就是创造了世界预警机发展史上九个第一、国家最高科学技术奖获得者王小谟。

他的一生,堪称传奇!王小谟12岁时随父亲从上海来到北京,居住在西城区的一个大杂院内。

每有闲暇,大杂院里喜欢京剧的大爷们总是三五成群,凳子一摆,胡琴一拉,曲声悠扬。

时间长了,王小谟也能哼上几段了。

他特别喜欢梅兰芳的戏,最爱的一出是《宇宙锋》。

读高中时,王小谟成了学校京剧团的骨干。

然而,命运并没有让王小谟成为一名艺术家,1956年,他考取了北京工业学院(今北京理工大学)无线电系。

大学毕业后,他被分配到了南京第14研究所工作,从此投身到了国防科技工业中。

一生只干了一件事彼时,研究室的主任薛国伟找到刚到所里报到的王小谟,说:“你就负责做三坐标雷达吧。

”“跟谁一起做?”王小谟问。

“就你一个人先做吧。

”说完,薛主任把厚厚的一沓资料放在了王小谟的桌上。

那沓资料是苏联专家撤走时留下的手稿,也是当时所里仅有的资料。

在读完那些资料后,王小谟又从各种渠道搜集国外的资料。

然而,资料都是英文的,一直学俄语的王小谟必须要在短时间内掌握英语。

为此,他每天早晨起来就背单词,找雷达方面的经典文章,边看边查字典,花了差不多一年的时间,他终于既把文章读通了,又把英语学会了。

正当王小谟如饥似渴地钻研雷达技术时,却被冠以了“反动学术权威”的帽子,分配到研究所机房管理计算机。

这对王小谟来说,可谓因祸得福。

两年以后,当他回到原岗位的时候,已经是一个计算机专家了。

后来他说:“我很感谢这段时间,这为我后来把计算机技术应用到三坐标雷达上,打下了十分坚实的基础。

胸怀强国之梦献身防空事业——记中国电子科技集团有限公司信息科学研究院副院长葛建军作者:段盼盼吴应清来源:《科学中国人》 2019年第8期2 0 0 9 年, 中国自主研制的空警2X X X、空警2X X两型预警机在国庆60周年阅兵式上华彩亮相,向世界庄严宣告:中国拥有了自主研制的世界先进预警机!举国上下一片欢腾,世界为之震惊!在中国预警机诞生之前,美国、俄罗斯、英国、法国、以色列5国已经研制成功预警机,中国是世界上第6个拥有预警机的国家。

中国预警机的研制经历40多年磨难,付出了太多代价才取得成功。

一部中国预警机研制的历史就是一部中国自力更生、奋发图强的历史,它讲述了几代人从无到有研制预警机的逆袭的故事,这其中,所有的参与者都是主角。

中国电子科技集团有限公司信息科学研究院副院长葛建军就是其中的主角之一。

他从零开始,完成了空警2 X X、空警5X X两型预警机的研制工作;他攻坚克难,为守卫国土的雄鹰装备犀利的眼睛。

作为国防安全的捍卫者,他一直在自主创新的路上前进着。

十年·潜修1988年,21岁的葛建军于安徽大学无线电技术专业本科毕业,进入38所工作。

当时,我国著名雷达专家、预警机事业的奠基人与开拓者王小谟院士任第38研究所所长,在雷达研制方面已经做出了一系列重要成果。

葛建军回忆道:“入所教育,小谟所长介绍了他在雷达方面做的工作和对祖国雷达事业的发展展望。

那时我已预定分配到38研究所通用电子部从事民用产品的研发工作。

听完小谟院士讲话以后,深深为老一辈雷达人在艰苦的条件下为国家做出的巨大贡献所感动,也倍感年轻人要把自己的事业和国家的事业结合起来,所以我就申请去了38所总体部做雷达总体工作。

”进入第38所雷达总体研发部门后,非雷达专业出身的葛建军一边跟在一些“老先生”身后学习,一边大量翻阅雷达方面的专业书籍和资料补充知识。

那些年,葛建军晚上几乎都是在办公室度过的。

自1988年至1998年,近10年的时间内,葛建军一直在做的一项工作就是地面侦察雷达的研制。

-58-

中国科技信息2010年第9期 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION May.2010

基础及前沿研究

引言

机载预警雷达利用预警机平台的飞行

高度克服地球曲率对视距的限制,消除雷

达盲区,扩大低空和超低空探测距离,发

现更远的敌机和导弹,为防空系统提供更

多的预警时间,因而成为现代高技术信息

化战争不可缺少的战略装备[1]。但是随着

现代战场环境日趋复杂,反辐射导弹、隐

身目标、超低空突防、综合电子干扰以及

多方向、多批次、大密度饱和攻击等作战

武器和作战方式对预警机构成了极大的威

胁,因此,世界各军事强国在加强、完善

预警机方面都不遗余力,其中将相控阵技

术应用于机载预警雷达系统已成为预警机

改进和研发的重要内容。

1.相控阵雷达简介

相控阵[2],就是由许多辐射单元按一

定规律排列形成的天线阵列,各单元之

间的辐射能量和相位可控。与传统的机

械扫描方式天线不同,相控阵天线通过

计算机控制各辐射单元的相位,改变天

线孔径上的相位分布从而实现波束在空间

扫描,即电子扫描,简称电扫。在一维

上排列若干辐射单元即为线阵,只能实

现方位或仰角上的一维电扫;在两维上

排列若干辐射单元称为平面阵,可以实

现方位和仰角上的二维电扫。这两种阵

列形式为了避免宽角扫描造成波束增益恶

化,其电扫描角一般控制在阵列法线两

侧各60°范围内,因此,必须由多块阵

列组合(通常3~4个)或采用机/电扫

描的方式(即机械装置带动单个相控阵天

线旋转)才能实现全空域360°的扫描。此

外,辐射单元也可以排列在曲线或曲面

上,这种天线称为共形阵天线[3],共形阵

天线可以克服直线阵和平面阵扫描角小的

缺点,能以一部天线实现全空域电扫,因

此,被认为是未来雷达天线普遍采用的形

式。由此看来,相控阵雷达是因其天线为

采用相控阵天线而得名。

相控阵在雷达中的实现形式有无源和

有源两种。两者区别主要在于:无源相

控阵由雷达发射机统一馈电,波束扫描

由位于辐射单元后的移相器控制;有源

相控阵不采用发射机统一馈电,而是每

个天线单元拥有独立的辐射/接收(T/

R)功能,多个收发单元形成一个收发

组件,波束的扫描由T/R组件控制。相

比于无源相控阵而言,有源相控阵在功

率管理上更具灵活性,且由于采用了集

成电路,其损耗更小,可靠性更高。

2.相控阵雷达的特点

2.1易于实现多功能,对付多目标

传统机械扫描天线的扫描速度一般为

6r/min,即每秒36°

[4]

,而相控阵雷达

利用电子扫描几乎无惯性的特点,与计算

机配合,可形成多个独立波束,分时或同

时实现多功能,完成对不同方向、不同高

度的多批目标的搜索、探测和跟踪。这样,

一部雷达能起到多部专用雷达的作用,

揭秘预警机的相控阵雷达系统

孔挺 谢彦宏 张源原 海军飞行学院教研部 125001

摘 要

本文从预警机面临的现代战场环境出发,

对相控阵雷达作了简要介绍,总结和分析

了相控雷达的特点,列举了国外几种典型

机载相控阵预警雷达应用实例,对未来机

载预警雷达发展方向作了简要评述。

关键词

机载预警雷达;预警机;相控阵;特

点;应用;评述

DOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2010.09.019

-59-

而且还远比它们能够同时对付的目标多。因此,特别适用于多目标、多方向、多层次空袭的现代战场环境。2.2探测距离远,抗干扰能力强相控阵雷达可以利用分布在天线孔径上的多个辐射单元综合成非常高的功率,并能合理地管理能量和控制天线主瓣增益,根据不同方向上的需要分配不同的发射能量,易于实现自适应旁瓣抑制和自适应抗各种干扰。这样不仅可以增大雷达探测距离,有利于发现远离目标和小雷达截面积(RCS)目标(如隐形飞机、巡航导弹等),还可降低雷达信号的被截获概率,提高抗反辐射导弹的能力。2.3数据率高、反应时间短由于相控阵雷达的波束扫描快速灵活,缩短了对目标信号检测、录取、信息传递等所需的时间,具有较高的数据率,而且雷达与数字计算机交联工作,能大大提高系统自动化程度,缩短目标搜索、跟踪和发控准备时间,便于快速、准确地实施雷达程序和数据处理。因而可提高跟踪空中高速机动目标的能力。2.4易于实现共形阵天线有源相控阵天线阵列易于以共形阵形式与载机的复杂表面相符。这样不仅可以减小天线对载机气动性能的影响,还可最大限度地利用载机表面,获得更大的天线面积,提高雷达的探测能力和精度,并有效降低载机的RCS,减小载机被敌方雷达发现的距离。2.5可靠性高相控阵天线的阵列组较多,且并联使用,即使有少量组件失效,也不会影响整个系统的工作。此外,采用故障率极低的固态器件、用分布式发射机代替集中发射机、用全电扫替代机械扫描等措施均可进一步提高相控阵雷达的可靠性。3.相控阵雷达在预警机上的典型应用迄今为止,将相控阵雷达实用于预警机的只有美国、俄罗斯、以色列、瑞典、中国等国,其中以美国的E-3A预警机、以色列的“费尔康”预警机、瑞典的萨伯-340预警机最具代表性[5]。3.1 E-3A预警机——AN/APY-1/2雷达美国的E-3A预警机于1977年服役,是世界上第一种采用相控阵雷达的预警机。载机为B707-320B,预警雷达采用西屋公司生产的AN /APY-1雷达,工作在S波段。雷达天线采用背负圆盘式安装在机背顶部的盘状天线罩内。天线由24个辐射单元及对应的移相器垂直排列构成一维无源相控阵。空域扫描采用机/电扫描方式,即方位采用机械扫描覆盖360°,工作转速为6r/min,俯仰上由相控阵天线对±30°以内的空域进行电扫描,是一维相控阵三坐标雷达。该雷达对5m2目标探测距离达370 km,目标处理能力(航迹)为600,数据率为6rpm。3.2 费尔康预警机——EL/M-2075雷达以色列研制的“费尔康”系统是世界上第一种使用有源相控阵雷达的预警机,也是世界上第一种采用共形阵天线技术的预警机,1995年服役,载机为B707-300C,预警雷达采用以色列Elta公司研制的EL/M-2075雷达,工作在L波段。采用6个天线阵面覆盖360°方位,共有1472个T/R组件,分布在机头、机身两侧和机尾,分别负责覆盖不同的方位。该雷达在方位、俯仰上均采用电扫,是二维相控阵三坐标雷达。该雷达天线能够在瞬间改变波束指向,跟踪启动时间为2s~4s(机械扫描雷达需要20s~40s),可同时跟踪100个目标,对战斗机的探测距离可达370km,对直升机的探测距离可达180km。3.3萨伯-340预警机——Erieye雷达瑞典的萨伯-340预警机1997年服役。采用Erisson公司开发的Erieye(爱立眼)有源相控阵雷达,工作在S波段。雷达天线采用背鳍(也称作平衡木)安装方式,将2个背对背配置的天线安置在机身上方的长条形雷达天线罩内。天线共有192个固态T/R组件,可覆盖机身两侧各120°的方位范围,所以在飞机前后各有60°的雷达盲区;仰角上不扫描,由波束覆盖10°空域,是一维相控阵二坐标雷达。该雷达能同时跟踪300个目标,对战斗机的探测距离可达300 km,对巡航导弹可达100 km。4.结语相控阵雷达具有机械扫描雷达不可比拟的优越性,将其应用于预警机,可使其在时间能量管理、扫描跟踪速度、多目标处理能力、抗干扰能力以及可靠性等方面得到根本性的改善,提高了预警机适应现代战场环境的能力。随着技术参考文献[1] 罗守贵,金林.机载预警雷达的发展趋势分析[J] .现代雷达. 2008,(12): 1-5[2] 张光义,赵玉洁.相控阵雷达技术[M].北京:电子工业出版社.2006.[3] 叶杰,刘志慧.机载预警雷达共形阵应用技术分析[J].现代雷达.2009,(7):8-11[4] 王小谟,张光义.雷达与探测[M].第2版.北京:国防工业出版社.2008.[5] 南京电子技术研究所.机载预警雷达达文集[C].南京:南京电子技术研究所.2003.作者简介孔挺 (1976 - ),男,学士,海军飞行学院教研部讲师。主要研究方向:机载雷达。进步的推动和实际需求的牵引,由无源

相控阵向全固态有源相控阵转变,由平

面阵天线向共形阵天线转变,进一步提

高机载预警雷达的下视能力、电子对抗

能力、探测隐形目标的能力和生存能

力,将是未来机载预警雷达的发展方

向。