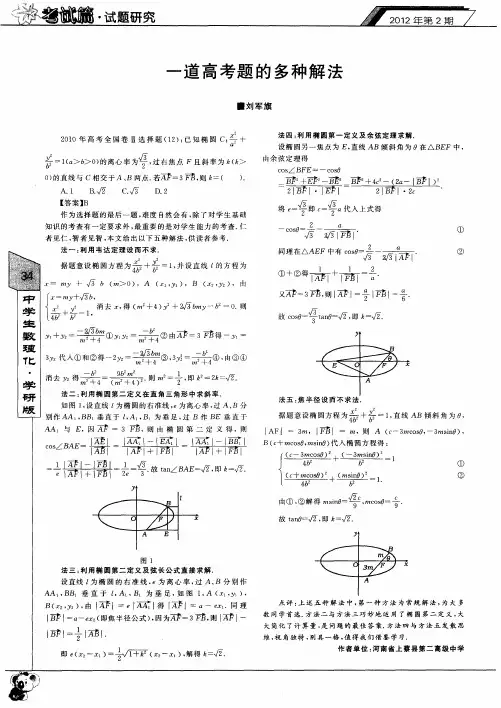

一道高考题的五种解法

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

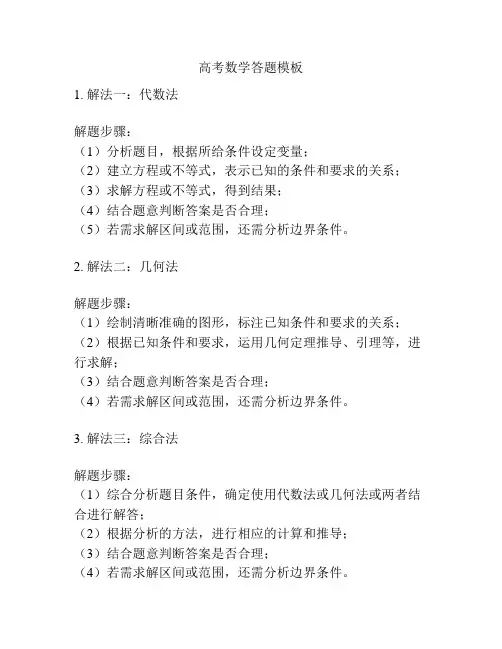

高考数学答题模板

1. 解法一:代数法

解题步骤:

(1)分析题目,根据所给条件设定变量;

(2)建立方程或不等式,表示已知的条件和要求的关系;(3)求解方程或不等式,得到结果;

(4)结合题意判断答案是否合理;

(5)若需求解区间或范围,还需分析边界条件。

2. 解法二:几何法

解题步骤:

(1)绘制清晰准确的图形,标注已知条件和要求的关系;(2)根据已知条件和要求,运用几何定理推导、引理等,进行求解;

(3)结合题意判断答案是否合理;

(4)若需求解区间或范围,还需分析边界条件。

3. 解法三:综合法

解题步骤:

(1)综合分析题目条件,确定使用代数法或几何法或两者结合进行解答;

(2)根据分析的方法,进行相应的计算和推导;

(3)结合题意判断答案是否合理;

(4)若需求解区间或范围,还需分析边界条件。

4. 解法四:特殊问题解法

解题步骤:

(1)针对特殊问题的特点,寻找相应的解题技巧;

(2)应用特殊问题解法,进行求解;

(3)结合题意判断答案是否合理;

(4)若需求解区间或范围,还需分析边界条件。

5. 解法五:分类讨论法

解题步骤:

(1)将题目所给条件进行分类讨论;

(2)对不同情况分别进行解答;

(3)结合题意判断答案是否合理;

(4)若需求解区间或范围,还需分析边界条件。

注意:上述为解题模板的基本框架,具体情况下可根据题目的要求和条件进行适当的调整和变化。

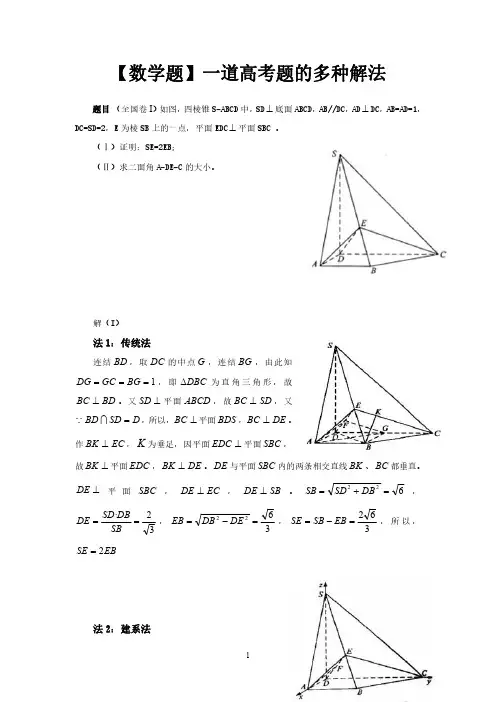

【数学题】一道高考题的多种解法题目(全国卷I )如图,四棱锥S-ABCD 中,SD ⊥底面ABCD,AB//DC,AD ⊥DC,AB=AD=1,DC=SD=2,E 为棱SB 上的一点,平面EDC ⊥平面SBC 。

(Ⅰ)证明:SE=2EB;(Ⅱ)求二面角A-DE-C 的大小。

解(I)法1:传统法连结BD ,取DC 的中点G ,连结BG ,由此知1===BG GC DG ,即DBC ∆为直角三角形,故BD BC ⊥。

又⊥SD 平面ABCD ,故SD BC ⊥,又D SD BD = ,所以,⊥BC 平面BDS ,DE BC ⊥。

作EC BK ⊥,K 为垂足,因平面⊥EDC 平面SBC ,故⊥BK 平面EDC ,DE BK ⊥。

DE 与平面SBC 内的两条相交直线BK 、BC 都垂直。

⊥DE 平面SBC ,EC DE ⊥,SB DE ⊥。

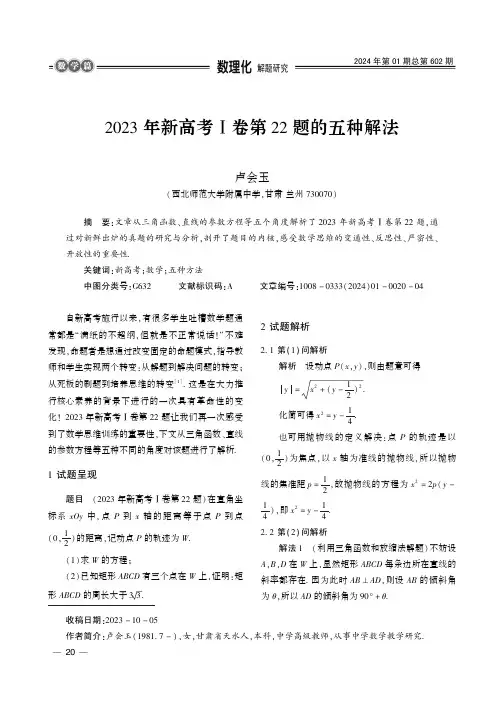

622=+=DB SD SB ,32·==SB DB SD DE ,3622=-=DE DB EB ,362=-=EB SB SE ,所以,EBSE 2=法2:建系法以D 为坐标原点,射线DA 为x 轴正半轴,建立如图所示的直角坐标系xyz D -。

设)0,0,1(A ,则)0,1,1(B ,)0,2,0(C ,)2,0,0(S 。

)2,2,0(-=SC ,)0,1,1(-=BC 。

设平面SBC 的法向量为),,(c b a n =,由SC n ⊥,BC n ⊥得0·=SC n ,0·=BC n 。

故022=-c b ,0=+-b a 。

令1=a ,则1=b ,1=c ,)1,1,1(=n 。

又设EBSE λ=)0(>λ,则)1211(λλλλλ+++,,E 。

)1211(λλλλλ+++=,,DE ,)020(,,DC =。

设平面CDE 的法向量),,(z y x m =,由DE m ⊥,DC m ⊥,得0·=DE m ,0·=DC m 。

2023年新高考Ⅰ卷第22题的五种解法卢会玉(西北师范大学附属中学ꎬ甘肃兰州730070)摘㊀要:文章从三角函数㊁直线的参数方程等五个角度解析了2023年新高考Ⅰ卷第22题ꎬ通过对新鲜出炉的真题的研究与分析ꎬ剖开了题目的内核ꎬ感受数学思维的变通性㊁反思性㊁严密性㊁开放性的重要性.关键词:新高考ꎻ数学ꎻ五种方法中图分类号:G632㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2024)01-0020-04收稿日期:2023-10-05作者简介:卢会玉(1981.7-)ꎬ女ꎬ甘肃省天水人ꎬ本科ꎬ中学高级教师ꎬ从事中学数学教学研究.㊀㊀自新高考施行以来ꎬ有很多学生吐槽数学题通常都是 满纸的不超纲ꎬ但就是不正常说话! 不难发现ꎬ命题者是想通过改变固定的命题模式ꎬ指导教师和学生实现两个转变:从解题到解决问题的转变ꎻ从死板的刷题到培养思维的转变[1].这是在大力推行核心素养的背景下进行的一次具有革命性的变化!2023年新高考Ⅰ卷第22题让我们再一次感受到了数学思维训练的重要性ꎬ下文从三角函数㊁直线的参数方程等五种不同的角度对该题进行了解析.1试题呈现题目㊀(2023年新高考Ⅰ卷第22题)在直角坐标系xOy中ꎬ点P到x轴的距离等于点P到点(0ꎬ12)的距离ꎬ记动点P的轨迹为W.(1)求W的方程ꎻ(2)已知矩形ABCD有三个点在W上ꎬ证明:矩形ABCD的周长大于33.2试题解析2.1第(1)问解析解析㊀设动点P(xꎬy)ꎬ则由题意可得y=x2+(y-12)2.化简可得x2=y-14.也可用抛物线的定义解决:点P的轨迹是以(0ꎬ12)为焦点ꎬ以x轴为准线的抛物线ꎬ所以抛物线的焦准距p=12ꎬ故抛物线的方程为x2=2p(y-14)ꎬ即x2=y-14.2.2第(2)问解析解法1㊀(利用三角函数和放缩法解题)不妨设AꎬBꎬD在W上ꎬ显然矩形ABCD每条边所在直线的斜率都存在.因为此时ABʅADꎬ则设AB的倾斜角为θꎬ所以AD的倾斜角为90ʎ+θ.设点A(xAꎬx2A+14)ꎬ则直线AB的方程为y=tanθ(x-xA)+x2A+14.由抛物线和矩形的对称性ꎬ不妨设0<θɤ45ʎ.由x2=y-14ꎬy=tanθ(x-xA)+x2A+14ꎬìîíïïïï得x2-xtanθ+xAtanθ-x2A=0ꎬΔ=tan2θ-4xAtanθ+4x2A>0ꎬ所以xA+xB=tanθ.则xB=tanθ-xA.所以AB=xA-xBcosθ=tanθ-2xAcosθ.同理AD=cotθ+2xAsinθ.所以矩形ABCD的周长为2(AB+AD)=2(tanθ-2xAcosθ+cotθ+2xAsinθ).因为0<θɤ45ʎꎬ所以0<sinθɤcosθ.则2(AB+AD)ȡ2ˑtanθ-2xA+cotθ+2xAcosθ(当且仅当θ=45ʎ时取等号).㊀又根据a+bȡa+b(当且仅当abȡ0时取等号)ꎬ所以2(AB+AD)ȡ2cosθtanθ+1tanθ=2cosθˑ1sinθcosθ=2sinθcos2θ=2-sin3θ+sinθ.令f(x)=-x3+xꎬxɪ0ꎬ22æèç]ꎬ则fᶄ(x)=-3x2+1=-3(x+33)(x-33).令fᶄ(x)>0ꎬ得0<x<33ꎬ此时函数单调递增.令fᶄ(x)<0ꎬ得33<x<22ꎬ此时函数单调递减.所以f(x)max=f(33)=239ꎬ此时sinθ=33.所以2(AB+AD)>223/9=33.即矩形ABCD的周长大于33.解法2㊀(利用直线参数方程和放缩法解题)不妨设AꎬBꎬD在W上ꎬ显然矩形ABCD每条边所在直线的斜率都存在.因为此时ABʅADꎬ则设AB的倾斜角为θꎬ所以AD的倾斜角为90ʎ+θ.设点A(mꎬm2+14)ꎬ则直线AB的参数方程为x=m+tcosθꎬy=m2+14+tsinθìîíïïï(t为参数ꎬ0<θɤ45ʎ)ꎬ直线AD的参数方程为x=m-tsinθꎬy=m2+14+tcosθìîíïïï(t为参数ꎬ0<θɤ45ʎ).将x=m+tcosθꎬy=m2+14+tsinθꎬìîíïïï代入x2=y-14ꎬ得t2cos2θ+t(2mcosθ-sinθ)=0.所以tB=sinθ-2mcosθcos2θ=tanθ-2mcosθ.则AB=tanθ-2mcosθ.同理AD=1/tanθ+2msinθ.所以矩形ABCD的周长为2(AB+AD)=2(tanθ-2mcosθ+cotθ+2msinθ).因为0<θɤ45ʎꎬ所以0<sinθɤcosθꎬ则2(AB+AD)ȡ2ˑtanθ-2m+cotθ+2mcosθ(当且仅当θ=45ʎ时取等号).又根据a+bȡa+b(当且仅当abȡ0时取等号)ꎬ所以2(AB+AD)ȡ2cosθtanθ+1tanθ.以下同解法1.解法3㊀(利用常规根与系数关系和放缩法解题)不妨设AꎬBꎬD在W上ꎬ显然矩形ABCD每条边所在直线的斜率都存在.因为此时ABʅADꎬ则设AB的斜率为kꎬ所以AD的斜率为-1k.设点A(xAꎬx2A+14)ꎬ则直线AB的方程为y=k(x-xA)+x2A+14.由x2=y-14ꎬy=k(x-xA)+x2A+14ꎬìîíïïïï得x2-kx+kxA-x2A=0ꎬΔ=k2-4kxA+4x2A>0.所以xA+xB=kꎬ则xB=k-xAꎬ所以AB=1+k2k-2xA.同理AD=1+1k2xA-xD=1+1k2-1k-2xA=1+1k21k+2xA.所以矩形ABCD的周长为2(AB+AD)=2(1+k2k-2xA+1+1k21k+2xA).又由抛物线和矩形的对称性可知ꎬ-1ɤkɤ1ꎬkʂ0ꎬ不妨使0<kɤ1ꎬ则2(AB+AD)=2(1+k2k-2xA+1+1k21k+2xA)ȡ21+k2(k-2xA+1k+2xA)(当且仅当k=1时取等号).又根据a+bȡa+b(当且仅当abȡ0时取等号)ꎬ所以2(AB+AD)ȡ21+k2k+1k=2(1+k2)(k+1k)2=2(1+k2)(k2+2+1k2).令f(x)=(1+x)(x+2+1x)ꎬxɪ0ꎬ1(]ꎬ则fᶄ(x)=2x-1x2+3=2x3+3x2-1x2=(2x-1)(x+1)2x2ꎬ令fᶄ(x)>0ꎬ得12<x<1ꎬ此时函数单调递增ꎻ令fᶄ(x)<0ꎬ得0<x<12ꎬ此时函数单调递减.所以f(x)min=f(12)=274ꎬ此时k2=12.所以2(AB+AD)>2ˑ274=33.即矩形ABCD的周长大于33.解法4㊀(利用常规根与系数关系和分段函数解题)不妨设AꎬBꎬD在W上ꎬ显然矩形ABCD每条边所在直线的斜率都存在.因为此时ABʅADꎬ则设AB的斜率为kꎬ所以AD的斜率为-1k.设直线AB的方程为y=kx+mꎬ直线AD的方程为y=-1kx+n.由x2=y-14ꎬy=kx+mꎬìîíïïï得x2-kx-m+14=0.Δ=k2+4m-1>0ꎬ所以xA+xB=kꎬ则xB=k-xAꎬ所以AB=1+k2k-2xA.同理可得AD=1+1k21k+2xA.所以矩形ABCD的周长为2(AB+AD)=2(1+k2k-2xA+1+1k21k+2xA)=21+k2(2xA-k+2kxA+1k2).令f(xA)=2xA-k+2kxA+1k2ꎬ由抛物线和矩形的对称性可知ꎬ-1ɤkɤ1ꎬkʂ0ꎬ不妨使0<kɤ1ꎬ则f(xA)=2xA-k+2kxA+1k2=-(2k+2)xA+k-1k2ꎬxA<-12kꎬ(2k-2)xA+k+1k2ꎬ-12kɤxA<k2ꎬ(2k+2)xA-k+1k2ꎬxAȡk2.ìîíïïïïïïïï则f(xA)在(-¥ꎬ-12k)上单调递减ꎬ在(-12kꎬ+¥)上单调递增.所以f(xA)ȡf(-12k)=k+1k.所以2(AB+AD)ȡ21+k2k+1k.以下同解法3.解法5㊀(利用坐标运算和放缩法解题)不妨设A(x1ꎬy1)ꎬB(x2ꎬy2)ꎬD(x3ꎬy3)在W上ꎬ则y1=x21+14ꎬy2=x22+14ꎬy3=x23+14.因为ABʅADꎬ则ABң ADң=0.即(x1-x2)(x1-x3)+(y1-y2)(y1-y3)=0.所以(x1-x2)(x1-x3)+(x21-x22)(x21-x23)=(x1-x2)(x1-x3)1+(x1+x2)(x1+x3)[]=0.所以1+(x1+x2)(x1+x3)=0.即(x1+x2)(x1+x3)=-1.所以矩形ABCD的周长为2(AB+AD)=2((x1-x2)2+(y1-y2)2+(x1-x3)2+(y1-y3)2)=2[x1-x21+(x1+x2)2+x1-x31+1/(x1+x2)2]因为(x1+x2)(x1+x3)=-1ꎬ所以不妨设(x1+x2)2ɤ(x1+x3)2ꎬ所以2(AB+AD)ȡ21+(x1+x2)2(x1-x2+x1-x3)[]ꎬ当且仅当x2+x3=2x1时取等号.又根据a+bȡa-b(当且仅当abɤ0时取等号)ꎬ所以x1-x2+x1-x3ȡx2-x3=(x1+x2)-(x1+x3)=(x1+x2)+1(x1+x2).即2(AB+AD)ȡ21+(x1+x2)2(x1+x2)+1(x1+x2).令m=x1+x2ꎬ由(x1+x2)(x1+x3)=-1ꎬ可不妨设mɪ0ꎬ1(]ꎬ则2(AB+AD)ȡ21+m2m+1m.以下同解法3.3结束语不难发现ꎬ以上五种方法有一个共同的特点ꎬ就是都利用了不等式性质进行了放缩运算ꎬ达到了减少变量的目的ꎬ最后基本都变换为一个利用函数单调性求最值的问题.所以ꎬ遇到思维量较大的题目ꎬ我们一定要有明确的目标ꎬ有的放矢.参考文献:[1]丁益民ꎬ金鹏. 一 以贯之:高三专题复习的教学组织:以解析几何解题教学为例[J].数学通讯ꎬ2023(08):48-51ꎬ54.[责任编辑:李㊀璟]。

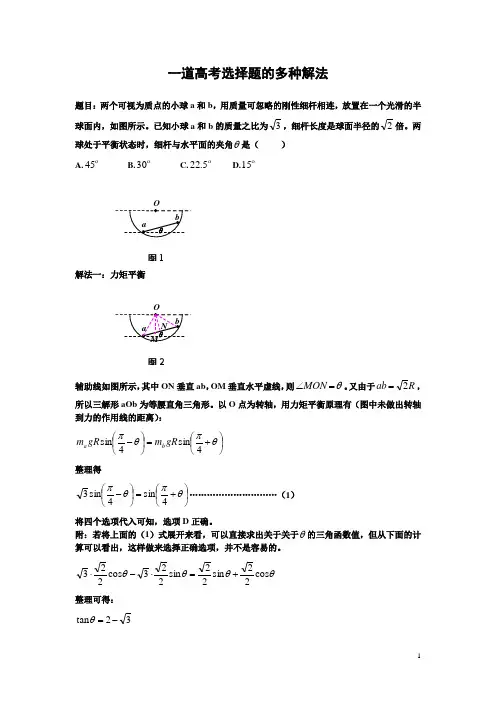

一道高考选择题的多种解法题目:两个可视为质点的小球a 和b ,用质量可忽略的刚性细杆相连,放置在一个光滑的半球面内,如图所示。

已知小球a 和b 的质量之比为3,细杆长度是球面半径的2倍。

两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ是( )A. 45B. 30C. 5.22D.15解法一:力矩平衡辅助线如图所示,其中ON 垂直ab ,OM 垂直水平虚线,则θ=∠MON 。

又由于R ab 2=,所以三解形aOb 为等腰直角三角形。

以O 点为转轴,用力矩平衡原理有(图中未做出转轴到力的作用线的距离): ⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫ ⎝⎛-θπθπ4sin 4sin gR m gR m b a 整理得⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫ ⎝⎛-θπθπ4sin 4sin 3…………………………(1) 将四个选项代入可知,选项D 正确。

附:若将上面的(1)式展开来看,可以直接求出关于关于θ的三角函数值,但从下面的计算可以看出,这样做来选择正确选项,并不是容易的。

θθθθcos 22sin 22sin 223cos 223+=⋅-⋅ 整理可得:32tan -=θ图2图1可以很容易的知道A 和B 是不正确的,但由于我们没有记住C 和D 的角度的正切值,所以说不易找到结果。

这说明了解选择题和解答题的解法是不同的。

解法二:共点力平衡——正弦定理受力分析如图3所示,由于两物体处于平衡状态,所以所受到的三个力将分别构成封闭的三角形。

由两直线平行,同位角相等,可知a 、b 两物体所受支持与直方向的夹角分别为θπ-4和θπ+4。

在两个三角形中分别用正弦定理,有4sin 4sin 1πθπg m F=⎪⎭⎫ ⎝⎛- (2)4sin 4sin 2πθπg m F=⎪⎭⎫ ⎝⎛+ (3)(2)式除以(3)式,整理可得34sin 4sin 12==⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛+m m θπθπ 将四个选项分别代入上式可以找到正确答案。

解法三:共点力平衡——正交分解法如图对a 进行受力分析并建立直角坐标系。

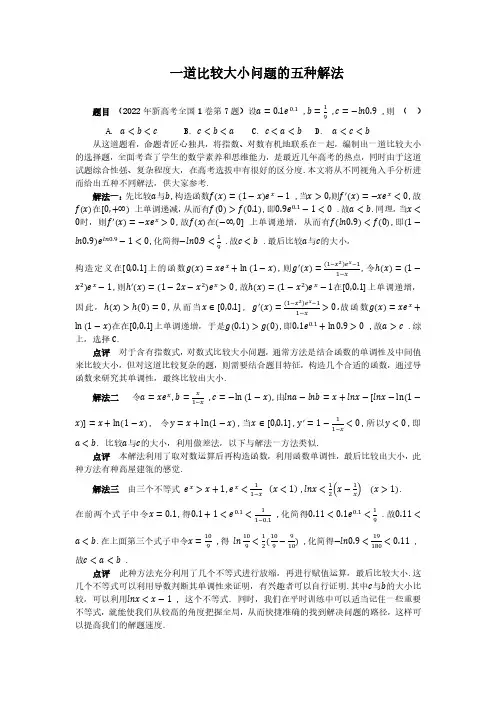

一道比较大小问题的五种解法题目(2022年新高考全国1卷第7题)设a=0.1e0.1 ,b=19,c=−ln0.9 ,则()A.a<b<cB. c<b<aC. c<a<bD. a<c<b从这道题看,命题者匠心独具,将指数、对数有机地联系在一起,编制出一道比较大小的选择题,全面考查了学生的数学素养和思维能力,是最近几年高考的热点,同时由于这道试题综合性强、复杂程度大,在高考选拔中有很好的区分度.本文将从不同视角入手分析进而给出五种不同解法,供大家参考.解法一:先比较a与b,构造函数f(x)=(1−x)e x−1 ,当x>0,则f′(x)=−xe x<0,故f(x)在[0,+∞)上单调递减,从而有f(0)>f(0.1),即0.9e0.1−1<0 .故a<b.同理,当x< 0时,则f′(x)=−xe x>0,故f(x)在(−∞,0]上单调递增,从而有f(ln0.9)<f(0),即(1−ln0.9)e ln0.9−1<0,化简得−ln0.9<19.故c<b .最后比较a与c的大小,构造定义在[0,0.1]上的函数g(x)=xe x+ln(1−x),则g′(x)=(1−x2)e x−11−x,令ℎ(x)=(1−x2)e x−1,则ℎ′(x)=(1−2x−x2)e x>0,故ℎ(x)=(1−x2)e x−1在[0,0.1]上单调递增,因此,ℎ(x)>ℎ(0)=0,从而当x∈[0,0.1],g′(x)=(1−x2)e x−11−x>0.故函数g(x)=xe x+ ln(1−x)在在[0,0.1]上单调递增,于是g(0.1)>g(0),即0.1e0.1+ln0.9>0 ,故a>c .综上,选择C.点评对于含有指数式,对数式比较大小问题,通常方法是结合函数的单调性及中间值来比较大小,但对这道比较复杂的题,则需要结合题目特征,构造几个合适的函数,通过导函数来研究其单调性,最终比较出大小.解法二令a=xe x,b=x1−x,c=−ln(1−x),由lna−lnb=x+lnx−[lnx−ln(1−x)]=x+ln(1−x), 令y=x+ln(1−x),当x∈[0,0.1],y′=1−11−x<0,所以y<0,即a<b. 比较a与c的大小,利用做差法,以下与解法一方法类似.点评本解法利用了取对数运算后再构造函数,利用函数单调性,最后比较出大小,此种方法有种高屋建瓴的感觉.解法三由三个不等式e x>x+1,e x<11−x (x<1),lnx<12(x−1x)(x>1).在前两个式子中令x=0.1,得0.1+1<e0.1<11−0.1 ,化简得0.11<0.1e0.1<19.故0.11<a<b.在上面第三个式子中令x=109 ,得ln109<12(109−910) ,化简得−ln0.9<19180<0.11 ,故c<a<b .点评此种方法充分利用了几个不等式进行放缩,再进行赋值运算,最后比较大小.这几个不等式可以利用导数判断其单调性来证明,有兴趣者可以自行证明.其中c与b的大小比较,可以利用lnx<x−1 , 这个不等式. 同时,我们在平时训练中可以适当记住一些重要不等式,就能使我们从较高的角度把握全局,从而快捷准确的找到解决问题的路径,这样可以提高我们的解题速度.解法四由ab=0.9e0.1=e0.1+ln0.9<e0.1+(0.9−1)=1,又a>0,b>0,所以a<b.由ac =0.1e0.1−ln0.9=0.1e0.1×10−9ln10−ln9>0.1e0.1√10×9>0.1×(0.1+1)√90>1,又a>0,c>0,所以a>c.于是c<a<b.点评本解法先利用作商法,然后利用不等式进行放缩进行运算,最后得出答案.此解法中第一部分比较中应用不等式lnx<x−1,在第二部分中应用到a−blna−lnb>√ab和e x>x+ 1.解法五从泰勒展开式e x=1+x+x22!+⋯+x nn!+⋯ln(1−x)=−x−x22−x33−⋯−x nn−⋯因为a=0.1e0.1≈0.1×(1+0.1+0.122!)=0.1105,b=19≈0.1111,c=−ln(1−0.1)≈−(−0.1−0.122−0.133)=0.1053,因此c<a<b.点评本解法利用了高等数学中泰勒展开式求出它们的近似值,从而比较出其大小.学有余力的同学可以适当了解一些简单的高数知识,到时候可以秒杀一些压轴的客观小题,从而为取得高分添砖加瓦,但不能过分强求,本末倒置,反而得不偿失.在数学学习中,时时刻刻离不开解题,在解题时我们要充分挖掘题设中的条件、结构、数据之间的联系,多角度分析问题,把每道题研究透,总结出其所含的一些数学思想方法.同时把这些思想方法运用到解决其他题目上去,起到举一反三,不断提升自身的数学素养.。

一道高考题的五种解法-中学数学论文

一道高考题的五种解法

高成龙

(首都师范大学数学科学学院,北京100048)

摘要:数学被称为思维的体操,一题多解可以透过多个角度来审视一道题目,对学生的解题能力有很大提高。

本文通过对一道高考题进行深入分析,得出五种解法,拓展了解题思路,培养学生探究式学习的兴趣。

关键词:三角函数;一题多解;高考

中图分类号:G633文献标识码:A文章编号:1005-6351(2013)-11-0025-01 题目:(2012年全国大纲卷·理7)已知α为第二象限角,且si nα+cosα=33,则cos2α=()

A.-53

B.-59

C.53

D.59

分析一:利用三角函数基本公式sin2α+cos2α=1,联立方程组来求解得sinα,cosα的值,进而求得cos2α的值.

解法一:sin2α+cos2α=1(1),sinα+cosα=33(2),联立(1)式与(2)式消去cosα得:2sin2α-233sinα-23=0,

求得sinα=3+156或sinα=3-156.

又由题设α为第二象限角,所以sinα0,即sinα=3+156 ,代入(2)式得cosα=3-156,由cos2α=cos2α-sin2α得cos2α=-53,选A.

分析二:在解法一中求得sinα的值之后,无需在求cosα,直接利用cos2α=1-2sin2α来求cos2α的值.

解法二:由解法一求得sinα=3+156,由cos2α=1-2sin2α得cos2α=1-

2sin2α=1-23+1562=-53,选A.

分析三:根据sinα+cosα=33先求得sin2α的值,进而求得cos2α的值.

解法三:因为sinα+cosα=33,将其两边完全平方得:

sinα+cosα2=1+sin2α=13,解得:sin2α=-23,利用sin22α+cos22α=1得cos2α=±53,由题设α∈π2,π,则2α∈π,2π,即2α位于第三或第四象限,这样cos2α的符号不唯一,因此这种方法不能确定cos2α的符号.

下面从另一个角度来确定cos2α的符号:根据二倍角公式cos2α=cos2α-sin2α=cosα+sinα·cosα-sinα,因为α为第二象限角,所以cosα0,sinα0,从而cosα-sinα0,另外sinα+cosα=330,因此cos2α0,从而cos2α=-53,选A.

分析四:解法思路同解法三相同,区别在于判断cos2α的符号取决于cosα与sinα的大小.

解法四:同解法三实质一样,求得cos2α=±53,下面来判断cos2α的符号,因为α为第二象限角,所以cosα0,sinα0,且sinα+cosα=330,从而sinαcosα,因此cos2α=cosα2-sinα20,从而cos2α=-53,选A.

分析五:由已知sinα+cosα的值,利用恒等式去求解cosα-sinα的值,进而求得cos2α的值.

解法五:由于题目已知sinα+cosα=33,为避免求sin2α的值,直接利用恒等式cosα+sinα2+cosα-sinα2=2得cosα-sinα2=53,又由解法三cosα-sinα0,因此cosα-sinα=-153,从而cos2α=cosα+sinα·cosα-sinα=33×-153=-53,选A.

作者简介:高成龙,首都师范大学数学科学学院,2012级研究生,研究方向:

数学教育。