病理辨证体系:病理辨证体系之方证分析(1)

- 格式:docx

- 大小:28.05 KB

- 文档页数:15

经方病理辨证体系概要经方病理辨证体系概要摘自经方基础3-经方病理辨证体系--2021-3-11-经方夜话李冠杰老师把胡希恕老师对经方医学辨证体系的理解集中在一起进行梳理,最后梳理出了十二个字的病理要素:表、里、半、水、血、气以及阴阳、寒热、虚实。

表、里、半、水、血、气,界定的是人体发生疾病的类型,也就是意味着六种不同类型的疾病;阴阳、寒热、虚实用来界的是什么呢?是前边这六种不同类型的疾病分别所发生的不同的疾病性质。

虽然现在我们慢慢形成了一种通俗的叫法,叫十二字的经方病理辨证体系,但是这十二个字里边是有区别的。

我们可以这么来理解,疾病类型就像是一个建筑物的结构,疾病性质就像是对建筑物的装修。

一个三层楼高的楼房,它的结构已经是定死了的,但是具体的地方,你还可以把哪一个空间装成办公场所,把哪一个空间可以装成卧室、装成厨房,或者说装成体育锻炼的场所。

虽然架构在这放着,因为装修的形式不一样,它的用途也不一样,经方的病理要素就是这样。

这六类疾病之间是平等的关系。

如果同时出在同一个人体上,这就是合病。

但是,阴阳、寒热、虚实就不是那么一种关系了,阴阳、寒热、虚实如果说没有表里半水血气这些疾病类型的话,它们就没有存在的载体了,就悬空了,除非像时方的人经常说这个虚热呀,或者说阳虚、阴虚,经常说这些,在经方医学体系里面没有。

阳虚开不出方子,但是要如果说表证阳性,表证这一项那个方子就从两百七十多个方子里边,只要是具备这两个病理要素,你选方的范围一下就缩小到了很小,那典型方子不就是麻黄汤和桂枝汤吗?然后你要再辨得细一些,就在这个基础上再去辨如果有别的因素能套上方证就行了。

所以说经方的这些病理要素,虽然从字面上看,和时方、和传统中医的辨证要素,字面上看是一样的。

你看八纲辨证吧,阴阳表里寒热虚实,虽然它不全,但是它还有气血津液辨证,这相当于又补充一大部分。

但是他们的这些要素在他们那个理论里边解释出来,跟经方的概念是不一样的。

中医的病理和病机分析中医学是一门独具特色的医学体系,是中国文化的重要组成部分。

中医学的特点是“辩证施治”,即通过辩证分析病因、病机、病理,针对不同的病情给出具有个性化的治疗方案。

其中,病理和病机的分析是中医学的核心。

本文将从病理和病机两个方面,分别论述中医学的特色及临床应用。

一、中医病理的特点病理是指疾病的病变过程和机制。

中医学认为,疾病的表现是“病情”,疾病的本质是“病理”。

因此,针对不同的病情,中医学需要进行病理分析,确定疾病的病机和病变过程,从而确定治疗方案。

中医病理的特点主要有以下几个方面:1. 中医病理注重整体观察和分析中医学认为,疾病是人体整体的失调和病变过程,不是孤立的部位或器官所能解释和涵盖的。

因此,中医病理注重分析整体病机,不仅要了解具体的局部病变过程,还要了解病变的整体情况,并从整体上设计治疗方案。

2. 中医病理注重病因分析中医病理认为,疾病的发生与外界环境、体内因素、情志变化等各种因素有关,这些因素统称为“病因”。

中医病理需要对不同病因进行分析,从而确定相应的治疗方法。

例如,表现为风热感冒的病人,其病因很可能是因为过度疲劳、劳累过度或不注意保暖等因素,因此治疗要采用清热泻火的方法。

3. 中医病理注重辨证分型辨证分型是中医学诊断的重要基础。

中医病理认为,不同的疾病有不同的病因、病机、病理,因此需要根据病情的不同,将疾病进行分类。

根据病情的不同,中医分为寒湿病、热毒病、气滞病、血瘀病等不同的病类,从而制定个性化的治疗方案。

4. 中医病理注重望闻问切中医学注重望闻问切,通过观察病人的机体外观、听其述说病情、问及病情细节以及对病变部位的切实检查,确定病理和病机。

例如,眼睛红肿疼痛时,中医病理需要通过观察大小、颜色、分泌物和眼球运动来确定病理和病机,以便制定相应的治疗方案。

二、中医病机的特点病机是指疾病产生的机理。

中医病机通常包括局部病机和整体病机两个方面,关键在于辨析和分析疾病的根本原因。

中医诊断如何根据症状分析病理变化中医诊断是一门独特而深奥的学问,它通过对患者症状的仔细观察和分析,来推断体内的病理变化。

这不仅需要医生具备丰富的医学知识和临床经验,还需要敏锐的观察力和准确的判断力。

中医诊断的方法多种多样,其中最常用的包括望、闻、问、切四诊。

望诊,就是通过观察患者的神色、形态、舌苔、脉象等来获取信息。

比如,一个人的面色苍白,可能是气血不足;面色发红,可能是有热证;舌苔厚腻,往往提示体内有湿邪。

闻诊,则是通过听声音和嗅气味来判断病情。

例如,咳嗽声重浊,多为外感风寒;口气酸臭,可能是消化不良。

问诊是通过与患者交流,了解其症状、病史、生活习惯等。

比如,询问患者是否怕冷、发热、出汗,以及饮食、睡眠、大小便的情况等。

切诊主要是指切脉,通过触摸脉搏的频率、节律、强弱等来判断身体的状况。

当医生收集到这些症状信息后,就会开始分析病理变化。

以感冒为例,如果患者恶寒重、发热轻、无汗、头痛、鼻塞、流清涕、舌苔薄白、脉浮紧,中医会判断为风寒感冒。

这是因为恶寒重、无汗、脉浮紧等症状,都表明了寒邪侵袭体表,导致卫气被遏,阳气不能宣发。

而发热轻、流清涕、舌苔薄白等,则进一步佐证了寒邪的性质。

再比如,一个人出现胃脘疼痛、胀满、嗳腐吞酸、恶心呕吐、大便不畅、舌苔厚腻、脉滑,可能是食积胃脘。

胃脘疼痛和胀满是因为食物停滞在胃脘,阻滞了气机;嗳腐吞酸和恶心呕吐是食物不能正常消化腐熟所致;大便不畅是腑气不通;舌苔厚腻、脉滑则是痰湿内阻的表现。

中医诊断还会考虑症状的组合和变化。

比如,既有咳嗽、气喘、吐痰清稀,又有腰膝酸软、畏寒肢冷、小便清长,可能是肺肾阳虚。

咳嗽、气喘、吐痰清稀是肺失宣降,寒痰阻肺的表现;腰膝酸软、畏寒肢冷、小便清长则是肾阳不足,温煦失职的症状。

此外,中医诊断还会结合季节、地域、患者的体质等因素来综合分析病理变化。

比如,在夏季,暑湿之气较盛,容易出现暑湿感冒;在南方,气候潮湿,湿邪致病较为常见;对于体质虚弱的人,可能更容易受到外邪的侵袭,或者病情发展较为缓慢。

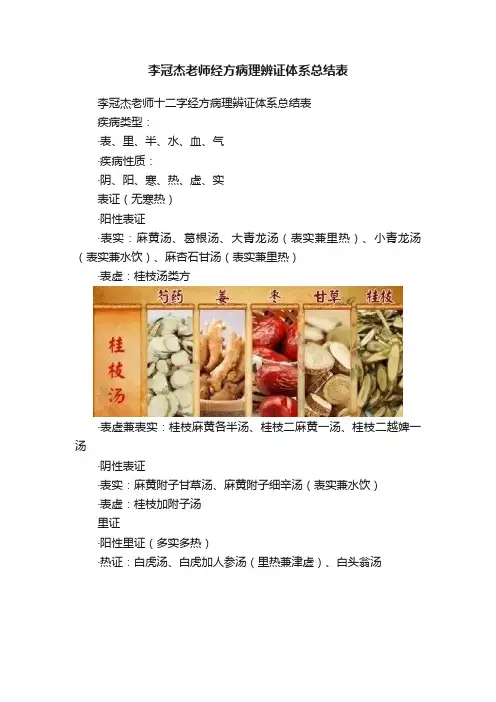

李冠杰老师经方病理辨证体系总结表李冠杰老师十二字经方病理辨证体系总结表疾病类型:·表、里、半、水、血、气·疾病性质:·阴、阳、寒、热、虚、实表证(无寒热)·阳性表证·表实:麻黄汤、葛根汤、大青龙汤(表实兼里热)、小青龙汤(表实兼水饮)、麻杏石甘汤(表实兼里热)·表虚:桂枝汤类方·表虚兼表实:桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤·阴性表证·表实:麻黄附子甘草汤、麻黄附子细辛汤(表实兼水饮)·表虚:桂枝加附子汤里证·阳性里证(多实多热)·热证:白虎汤、白虎加人参汤(里热兼津虚)、白头翁汤·实热证:大承气汤、小承气汤、调胃承气汤·阴性里证(多虚多寒)·虚寒证:甘草干姜汤、理中汤、四逆汤、吴茱萸汤、小建中汤·实寒证:大黄附子细辛汤半表半里证(寒热虚实错杂)·阳性证(热多寒少)·小柴胡汤(半热兼里虚)、大柴胡汤(半热兼里实)、四逆散(半热津虚气实)、柴胡桂枝汤(表虚半热里虚)、柴胡桂枝干姜汤(表虚半热津虚里寒)、柴胡加龙骨牡蛎汤(半热里虚里实水实)、半夏泻心汤(半热里虚里寒)、黄芩汤(半热里虚)、黄连汤(半热里虚里寒)、干姜黄芩黄连人参汤(半热里虚里寒)、黄连阿胶汤(半热血虚)、栀子豉汤(半热)、大黄黄连泻心汤(半热里实)、小陷胸汤(半热里热里实水实)、大陷胸汤(半热里热里实水实)、十枣汤(半热水实)·阴性证(寒多热少)·乌梅丸(半热里寒血虚津虚)·附子泻心汤(半热兼里寒)水证·实证(水湿痰饮)·五苓散(表虚水实)、猪苓汤(水实里热)、真武汤(里虚寒兼水实)、泽泻汤(水实里热)、苓桂术甘汤(表虚水实)、苓桂枣甘汤、茯苓甘草汤、小青龙汤(表实水实)、半夏厚朴汤(水实气实)·虚证(津液虚)·麦门冬汤血证·实证(瘀血)·桂枝茯苓丸、桃核承气汤、抵挡汤、抵挡丸、大黄蛰虫丸、下瘀血汤·虚证(血虚)·当归芍药散、胶艾汤、芍药甘草汤气证·实证(气滞气逆)·厚朴生姜半夏甘草人参汤(气实兼里虚)、旋覆代赭汤(气实兼里虚)·虚证(气虚)·甘草汤(气虚、半热)2020.5.2 于长沙。

中医中的病理分析中医是一门独特而深奥的医学体系,其病理学是中医理论的重要组成部分。

中医病理分析的核心思想是“辨证论治”,即通过观察病人的症状和体征,分析病因病机,确定病理过程,并提出相应的治疗方法。

本文将从中医病理分析的基本原理、常见病症的病理分析以及中医治疗方法等方面进行探讨。

一、中医病理分析的基本原理中医病理分析的基本原理可以归纳为两个方面,即“气血阴阳”和“五脏六腑”理论。

1. 气血阴阳理论:中医认为,健康与疾病是由于人体内气血阴阳失调所引起的。

气血是维持人体生命活动的重要能量物质,阴阳是相互依存、相互制约、相互转化的物质形态。

在疾病发生和发展的过程中,气血阴阳失调是主要原因之一。

通过分析病人的气血阴阳状态,可以了解疾病的本质,有助于选择合适的治疗方法。

2. 五脏六腑理论:中医将人体分为五脏和六腑,每个脏腑都有其独特的功能和作用。

脏腑之间相互联系,形成了一个相互依存的调节系统,其中任何一个脏腑的功能紊乱都会导致身体疾病的发生。

通过分析病人的脏腑功能状态,可以判断疾病的性质和发展趋势,从而制定相应的治疗方案。

二、常见病症的病理分析中医病理分析的具体内容包括病因、病机、病理变化等方面,下面将以常见的感冒和胃炎为例进行介绍。

1. 感冒的病理分析:感冒是由于外邪侵袭所致,其病因可以是风邪、寒邪或湿邪等。

感冒的发病机制一般是由于人体抵抗力低下,易受外邪入侵。

感冒常表现为鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛等症状,其中鼻塞和流涕是由于鼻腔粘膜充血肿胀,咳嗽和咽痛是由于外邪侵袭,气机不畅所致。

中医治疗感冒一般以祛邪解表为主,通过辛散发汗的药物来排出体内的寒邪。

2. 胃炎的病理分析:胃炎是胃黏膜炎症,其病因主要与饮食不当、内伤情绪等有关。

胃炎的发病机制一般是由于胃黏膜受到刺激,导致胃酸分泌过多或胃黏膜屏障功能受损。

胃炎常表现为胃痛、恶心、呕吐等症状,其中胃痛是由于胃黏膜受损,刺激神经末梢所致。

中医治疗胃炎一般以健脾和胃为主,通过药物调理胃肠功能,促进胃黏膜的修复。

《常用经方临床应用要点》之里证今天讲里证这一部分。

方剂这么分类是不好分的,比如桂枝人参汤,在里证里边应该有它,在表证里边也应该有它。

我们现在在临床辨证当中,它更贴近哪一部分,我们就把方剂放在哪一部分。

甚至有的主证不在这一经里边,有的方剂也放在这儿,是有特殊用意的。

咱不是讲方剂分类,所以不做那么严格。

【里证方剂】我们先简单说一下里证,在表证、半表半里证、里证,也包括血证、水证、气证这六大类疾病里边,里证在治疗意义上,应该说是最重要的。

不管是人患了什么样的病,只要存在里证,你在治疗的过程当中你就不能忽视。

原则上说,经方是有是证用是方,你只要是有这个证,你就应该用这个方子。

但是这里边有一个轻重的区别。

我用一个临床当中常碰到的具体事例来说明这个情况。

比如说,现在我们面前有一个患者,我们全面辨证完了之后,他是一个葛根汤合上四逆散合上理中汤,他是这么一个方证。

在这个方证里边,你要是全部都用是没有问题的,但是你要先用葛根汤,那就是绝对的错误。

错了以后会出现什么情况呢?会出现两种情况:一种情况是,你治了以后,病越治越重。

也许服完药以后发点汗,短时间内体温低一点,会舒服一点,但是后来又不行了,这是常见的一种。

另一种情况,就是发了汗之后,他确实好了,这种情况也是有的。

伤寒论第58条:“凡病,若吐,若下,……”论了一大堆的误治,最后说,阴阳自和者,必自愈。

意思就是说,你不要再治了。

实际上,古人在那时候就发现了,有时候误治,也可能会表现为疾病消失了,这种就不要强去治了。

但是这种误治所谓的治好,实际上,人体的健康状态是往下降的,降了一个等级的,就跟现在输液治好感冒是一个道理。

我刚才举的这个例子,你要是单独解表,就是错误的;你要是单独治半表半里,也不对。

表证好不了,里证也不会好。

你要单独给他理中汤,他不会出问题,也就是不会把病治坏。

人体吃了以后,他肚子会舒服,也许半表半里证会重了,表证也会加重,但是这是一个正向的,人体整体改善了,你再根据那些证,你再去治就可以。

方证思维的诊断及治疗特征收稿日期:2010 09 30;修稿日期:2010 11 23作者简介:刘志刚(1974 ),男,河北阜城人,东南大学附属中大医院主治医师,医学博士。

刘志刚(东南大学附属中大医院,江苏南京 210009)摘要:方证相应是辨证论治的本质体现。

不论在诊断还是治疗过程中,方证思维方式与其他思维方式相比具有不同特点。

就方证的诊断和治疗特征进行探讨,认为方证思维更容易发挥中医学临床优势,也更适于应用现代科学研究方法进行研究。

认为应当进一步充实和发展方证研究,真正提高中医学临床诊疗水平。

关键词:中医学;诊断模式;治疗模式中图号:R289文献标志码:A文章编号:1000 5005(2011)02 0115 03The Diagnostic and Therapeutic Characteristics of Formula Syndrome Differentiation LI UZhi gang(A f f iliated Zhongda H osp ital to S outheast Univ er sity ,N anj ing ,210009,China)ABSTRAC T:T he cor respondence betw een for mula and syndro me is the essence of sy ndro me differentiatio n in T r aditio nal Chinese M edicine (T CM ).Fo rmula syndro me differ entiation easily develops T CM clinical advantag e and is mor e suitable for modern scientific research based on the discussion o f the diag no stic and therapeut ic character istics of for mula sy ndro me differ ent iatio n in the process of diag no sis and treatment.T he study of fo rmula sy ndro me differentiatio n sho uld be furt her enr iched and develo ped to impr ov e t he level o f T CM clinical practice.KEY WORDS:T r adit ional Chinese M edicine (T CM );diag nostic mode;ther apeutic mode中医学作为硕果仅存的中国传统科学,在数千年的发展过程中积累了极其丰富的实践经验并建立了独特的理论体系。

仲景病证、方证、药证三位一体的辨证体系构建

田永衍;秦倩;徐勤磊;王庆其

【期刊名称】《上海中医药杂志》

【年(卷),期】2011(45)5

【摘要】从病证、方证、药证的内涵入手,以《伤寒论》和《金匮要略》为研究对象,探讨仲景通过以方证现病证,以药证"活"方证的方法,构建其病证、方证、药证三位一体辨证论治体系的思维过程。

【总页数】3页(P10-12)

【作者】田永衍;秦倩;徐勤磊;王庆其

【作者单位】上海中医药大学;上海中医药大学基础医学院

【正文语种】中文

【中图分类】R222

【相关文献】

1.陈新宇教授对仲景方证对应与合方思想的临证应用

2.从“方证相对”和“药证相对”角度论仲景学术思想

3.试论病证、方证和药证

4.试论病证结合、方证对应在临证处方遣药中的指导作用

5.病证结合方证对应完善中医辨证论治新体系探讨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

伤寒论六经辩证系统图解伤寒六经辩证法,无论在辩证方面或治疗方面,都有着极完整的系统性和系列性。

所谓系统性,就是数百个伤寒的具体证候,以病位的、病性的同一性组成六个病理阶段,即六经。

六经又以同一的病因组成一个伤寒整体,即伤寒病理发展变化的全过程。

伤寒六经病理阶段过程中的若干具体证候之间纵的病理关系,形成了六经辩证的系统性。

所谓系列性,即数百个伤寒具体证候,以病理趋势的特殊性相区别,以病因的同一性而组成一个伤寒证候的系列,又以同一的病性而组成阴性证系列与阳性证系列,又以病位病性的同一性形成六经证系列性。

六经各证候之间的横的病理关系形成六经辩证法的系列性。

从其系列性说,伤寒过程依据器官功能盛衰分化为阴阳两类证候。

阴证类与阳证类又依据表、里、气机病位而分化为六经。

六经各经中又依据不同的病理趋势分为若干具体的证候。

从伤寒一病分六经,六经又各分为若干具体证候,都是以病因、病位、病性相联系,又以病位、病性相区分,形成一个辩证系统。

辩证之目的为治疗。

由于伤寒病为一种生物病原体所引起的病理过程,因而以“因势利导”为治疗的主导思想。

从这一治疗思想出发,对伤寒阳性过程以祛邪为治疗原则,对伤寒阴性过程以扶正为治疗原则。

在三阳病中,由于不同的病位有不同的功能特性而有不同的祛邪法;在三阴病中,也因不同病位有不同的功能特性而有不同的扶正法。

如太阳为阳性表病而用汗法祛邪;阳明为阳性胃肠病而用吐法、清法、下法祛邪;少阳为阳性气机病而用和法;少阴病为阴性表病因而用助阳温经之扶正法;太阴病为阴性胃肠病而用助阳温里法扶正。

祛邪法分汗、吐、清、下、和诸法;扶正分助阳温经、助阳温里、回阳救逆诸法。

如此形成一个伤寒辩证治疗系统。

略如下列图表:上述是伤寒六经系统与治疗法则。

以下为六经辩证治疗系统的各经证治。

(一)太阳经证治系统在太阳病理阶段,由于是表病位的阳性过程,体表组织在抗御反应中表现着功能亢进与代谢增高,体表组织因其功能特性而通过排汗的代谢机能以祛除病理物质,所以有发热自汗出与发热汗不出两种向外趋之势态。

病理辨证体系之方证分析(8)86.黄连阿胶汤病理:半热半虚血虚。

方解:黄连4 黄芩2 芍药2 鸡子黄二枚阿胶3 。

方中的黄连黄芩清半表半里之热,除烦,并同时可以治疗因热而造成的一些出血症;那么芍药、阿胶、鸡子黄补血虚,这类药呢都可以用来补血虚。

那么阿胶呢,同时有止血的作用;这个鸡子黄呢,它有一定的补益作用。

症状:心烦、不得眠、发热、阴虚内热(面颊红润,盗汗,消瘦,骨蒸)、口干渴、头晕目眩、下利便血。

舌质:红舌、淡舌、紫舌。

舌苔:少苔、无苔、薄黄欠嫩。

脉象:细数、弦数、数、弦细。

现代疾病:急性坏死性小肠炎、肠伤寒、肠出血、直肠溃疡出血、功能性子宫出血、肝硬化、肝昏迷、肺结核咯血、肾结核及不明原因的尿血及结肠血症、蛛网膜下腔出血、支气管扩张、眼球出血、室性早搏、心律失常、神经衰弱、甲状腺机能亢进、慢性咽炎、慢性溃疡性口腔炎、顽固性失音、遗精、滑精、遗精滑精的失眠症、衄血、咯血、糜血、肺结核大咳血、崩漏、空洞型肺结核、血精、痢疾、血痢、萎缩性胃炎、阳痿、早泄、神经官能症、胎漏。

87.附子汤病理:阴性里寒里虚水实。

方解:附子2 茯苓3 人参2 白术4 芍药3。

附子用来振兴人体的机能,而在这个方剂当中,附子的用量相对地说比较大,可以从这看出,这个方证有人体机能沉衰的程度就比较严重。

像茯苓、白术去饮,这个大家都知道。

但是其中这个白术的用量也比较大,而且呢,这味药在治疗寒性水饮的同时,还有治疗因为这种寒性水饮所造成的痹证的作用。

你看有治寒又有水饮的这种药很多,但是说能够同时去水又能治疗痹痛的这类的药,白术就是一个比较典型的一味药,它的这种功能比较明显。

那么芍药呢,就用来治疗因为血虚而造成的组织肌肉的一些疼痛。

症状:畏寒肢冷、面色苍白、纳呆、神疲、心悸、腹痛、便溏、腰膝酸软、全身关节痛、浮肿、眩晕、失眠、自汗、呕吐、口淡乏味、月经不调、小便不利、小便清长、喘促、倦怠乏力、口渴、不欲饮、心下痞硬、带下如涕、面青。

•2148 •屮华中医药杂志(原中国医药学报)202丨年4月第36卷第4期CJTCMP,April 2021,Vol.36, No.4为证,病证结合,方证相应”的诊疗模式^因此,本 文从象思维的视角对六经辨证等内容进行了浅析,抛 砖引玉,以期更好地理解六经辨证的内涵参考文献[11王永炎.于智敏.象思维的路径.天津中医药.2011.28⑴:丨4丨21工树人.喻柏林.象思学论纲.中同社会科学院研究生院学报.1997.19(4):69-78丨31梁华龙.田瑞曼.《伤寒论》六经及六经辨证来源.河南中医学院学报,2003,10(1):7-9丨4|罗桂青.李磊•《伤寒论》六经辨证体系W《周易》哲学思想的理论渊源.河南中医,2013,33(1):4-6丨5]王树人.喻柏林.论“象”与“象思维”.中国社会科学.1998.19(4):3-5丨6丨王前.论“象思维”的机理.中同社会科学院研究生院学报.2002.24(3):58-63丨7丨王树人.中闰的“象思维”及其原创性问题.学术月刊, 20()6,50(1):51-57丨8丨王树人.“象思维”与原创性论纲.竹学研究.2005^51(3):32-36丨9丨王阶,熊兴江,何庆勇.等.方证对应内涵及原则探讨.中医杂志,2009.50(3):197-199丨丨〇|黄煌.论方证相应说及其意义.中国中医基础医学杂志,1998.4(6):12-14丨11丨姜德友,李兰泽,韩洁甜,等.《伤寒余病论》取象思维初探.中华中医药杂志.2020.35( 12丨=6275-6278丨丨2|王永炎.完善中医辨证方法体系的逹议.中医杂态.2004,45(10): 729-731(收稿日期:2019年11月18日)•临证经验•“类方-方证-主证”辨证体系的探讨李安琪U,何庆勇1…中国中医科学院广安门医院,北京100053; 2北京中医药大学,北京100029)摘要:文章详细介绍了 “类方-方证-主证”辨证新体系,包含其内涵和外延该辨证体系包含=.大要素:一是类方,即具有相似组成或功效的一类方剂;二是方证,即某-方剂的使用指征,是区分同一类方中不同方剂的依据;《是主证,主证作为临证时患者最重要的四诊信息,帮助辨证,迅速确定合适的方剂“类方-方证-主证”辨证新体系要求临证时,抓住疾病相同的主要表现确定类方,W把梅.患者当前特异性的表现,将方证辨证与抓主证相结合,或是运用这3个要素中的若干要素,以确定最佳方剂,达到执简驭繁的目的:后附医案一则实际演绎关键词:类方;方证;主证;辨证体系基金资助:中医病证诊断疗效标准示范性修汀(\〇.02丁-「以-2019-203),北京市科技新星计划(N o.Z l81100006218035 )Discussion on the T C M s y n d r o m e differentiation system of "categorized formula-formulas y n d r o m e-m a i n T C M s y n d r o m e9LI An-qi12,H E Qing-yong1('Guang'anmen Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100053, China: "Beijing University ofChinese Medicine, Beijing 100029. China )Abstract: This article has introduced in detail the new TCM syndrome differentiation system named 'categorized formula-formula syndrome-main TCM syndrome', including its connotation and denotation. The syndrome differentiation system consists of three elements. One is the categorized formula, that's a group of formulas with similar composition or efficacy. The second is the formula syndrome. That is the indication of the use of a certain herbal formula, which is the main point to separate the formulas from the same type of categorized formula. And the third part is the main TCM syndrome. As the most important four diagnostic information of patients, it helps diagnose and quickly determines the appropriate herbal formula. The new syndrome differentiation system requires us to determine the type of categorized formula by grasping the same main manifestation of the disease, then grasping the specific symptom of the patient, combining the formula syndrome with the main TCM syndrome, or using some of the three elements to determine the best formula and achieve the purpose of simplicity. In the end is a case for practical application.通倍作荇:何庆勇,北京市两城K北线阁5 4中网中医科学院广安门K院心血管科,邮编:100053,电K-mail:hec|i n^vongg@163 .comK e y w o r d s!Categorized formula; Formula syndrome: Main TCM syndrome: Syndrome differentiation systemF u n d i n g:Exemplar Revision of Criteria for Diagnosis and Treatment of Syndrome of Traditional Chinese Medicine (N〇.G2T-FJS-2019-203), Beijing Science and Technology Nova Project (N0.ZI811(X K X)6218035)辨证论治是中医治疗疾病的特色和精华,辨证 方法众多,有六经辨证、脏腑辨证、三焦辨证、卫气 营血辨证等,均各有其合理性和局限性:何庆勇主任 医师熟识经典,擅用经方1141。

经典经方病机辨证体系经典经方的学术特点:挖掘还原伤寒经方医学体系,形成了“病机方机解伤寒”的独到临床心法,脱离了生套条文方证的窠臼。

探明《伤寒论》开篇“辨”之玄机,形成了法度森严、丰满圆融的经典经方学术体系。

阐明仲景伤寒经方体系中津液、胃气、营卫、三焦、精气五大生理基础;释表束三个层面,伤寒主旨得明;述阳明清热四法,火证条分缕析;阐少阳四大病机,半病之惑立开;析卫阳真阳异同,少阴心法顿显;论太阴兼有中风,杂病层次纷现;辨厥阴真类之别,千古疑案尽解!倡四饮大论,知津液输布离合;重表证表邪,为邪气疏导出路;辨病势药势,遵六经治则规范;依病传治之,前瞻性处方给药!有法有方,原方原量,尊古炮炙,复原古药!治学必求以经解经知行合一,无一字无来历出处!治病必求里邪出表阴病转阳,阴阳自和病乃自愈!一、病机的概念伤寒经方之病机,统而言之就是三阴三阳六病的发生、发展和传变的机理与规律。

病机的内容包括人体对风寒湿燥火等邪气外侵或内生的反应;人体内水证火证气证血证的形成与转归;卫气营血的消长盈亏输布转化;胃气的强弱虚实寒热;三焦的承奉制化通利以及形成三阴三阳六病后病势(病位病性和病态)的体现。

二、六病病机概要(一)太阳病基础病机——药症复合病机——方证1、基础病机——药症表束(表位)辛药开达常用药:麻黄、桂枝、杏仁、葛根等。

表实辛药升散常用药:麻黄、桂枝、杏仁、葛根等。

表热(阳)辛药发散(火郁发之)常用药:麻黄、桂枝、杏仁、葛根等。

2、复合病机——方证2.1太阳伤寒(本病)=表束+表阳(热)+津液绝对有余而充实(无汗)——典型太阳病——正药麻黄,(辛)苦温泄法——麻黄汤太阳病,头痛发热,身疼,腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

太阳与阳明合病,喘而胸满者,不可下,宜麻黄汤主之。

太阳病,十日以去,脉浮细而嗜卧者,外已解也。

设胸满胁痛者,与小柴胡汤。

脉但浮者,与麻黄汤。

太阳病,脉浮紧,无汗,发热,身疼痛,八九日不解,表证仍在,此当发其汗。

全面辨证方证对应今天的主题是“全面辨证,方证对应”。

既是文章标题,也是我诊疗疾病的准则和方针。

初看类似口号,实则是一个中医老兵数十年的医学心路和不断寻找诊疗最佳方法的过程蕴含其中。

(一)、伤寒渊薮。

一说起《伤寒杂病论》,基本上学中医的就是两种声音,一种是我看过,有点难看不懂,算了。

一种是看那干啥,都是两千年前的东西了,古方又不能治今病,中医要现代化,要用科学发展认识中医。

对于这两种观点,我从来都不是其一。

从一开始知道伤寒学的重要,便留意搜集伤寒之学有关书籍达百余册,手抄数遍原文,然而仍不得其门,我始终认为是自己还没有找到好的学习方法。

故而数十年“朝于斯、夕于斯、流离于斯、颠沛于斯。

”从医数十年我看到的是这样,各家解伤寒,把易经、五运六气、道学、佛学、心理学、物理学引入伤寒学,结果是只能是越学越多,还不明白晓畅。

结果就是都说经方好,但是大部分中医又不用经方思维使用经方,甚至不用经方,而是用时方、经验方、自拟方、而六经辨证体系证明最好最直接的解读伤寒学,就是着眼于伤寒论本身,以经解经,踏踏实实通过对六经八纲病位病性的学习,通过条文之间的对比,体会方剂之间的药味剂量不同意义,总结出方证药证,这才是最直接有效的学伤寒的方式。

(二)、六经八纲因为自身学习针灸和《黄帝内经》学说在先,所以在伤寒门外徘徊多年,随着“内经思维与脏腑辨证”的用药思路走到了岔路口,我开始接触《胡希恕伤寒论讲座》,其中胡希恕先生明确提出“内经是医经思维,伤寒是六经思维,是两种完全不同的认识体系” “三阴三阳不是经络脏腑,而是部位” “经方的病位不是疾病病变的部位,而是症状反应的部位”,有如雷霆一喝之感,以前从未有过区分内经思维和伤寒思维的想法。

加上匡伟老师的不断鼓励,渐渐地使我得以明白“六经八纲”才是学伤寒用伤寒之正路,以此认识最直接,使用最有效,是临床辨证诊疗最可靠的方法论和认识论。

(三)、全面辨证从《胡希恕伤寒论讲座》相关书籍文章中,通过深入体会学习对比,得以了解到李冠杰老师的《康平本伤寒论讲座》和“经方病理辨证体系”是对“六经八纲”理论进一步发展最有成效的。

从表证与其它类型疾病合病谈经方病理辨证体系山东夏津李冠杰医师在经方病理辨证体系指导下,把所有的经方(包括《伤寒论》和《金匮要略》)进行了整理,将既有表证又有其他类型的疾病的这一类的方剂汇集在了一起。

通过这些经方可以更清楚地认识经方病理辨证体系。

先整体看一下在胡希恕经方学术体系的基础上所整理出来的十二字的经方病理辨证体系。

这十二个字是:表、里、半、水、血、气和阴、阳、寒、热、虚、实。

前六个字是代表的是六大类不同的疾病类型。

后六个字是代表以上不同类型的疾病所发生的疾病性质。

这套辨证体系可以合理的涵盖所有经方方证的病理要素。

下面简单介绍辨证体系的构成:表证:包括阳性表证(即太阳病),和阴性表证(即少阴病)。

前者典型方证有桂枝汤证、麻黄汤证等,后者的典型方证有桂枝加附子汤、麻黄附子甘草汤证等。

里证:包括阳性里证(即阳明病)和阴性里证(即太阴病)。

前者的典型方证有白虎汤证、承气汤等,后者的典型方证有四逆汤证等半表半里证:包括阳性半表半里证(即少阳病)和阴性半表半里证(即厥阴病)。

前者的典型方证有小柴胡汤证、泻心汤证等,后者的典型方证有乌梅丸证等。

水证:包括人体津液虚的水虚证和停饮水泛的水实证。

前者典型方证有麦门冬汤证、竹叶石膏汤证等,后者的典型方证有五苓散证、猪苓汤证等。

血证:包括血液虚损的血虚证和血液瘀滞的血实证。

前者典型方证有当归芍药散证、胶艾汤证等,后者的典型方证有抵当汤证、桂枝茯苓丸证等。

气证:是一个比较特殊的疾病类型,经方中有一类方证是以人体有形或无形之气的失常为主要特征的,这类方证从病理上无法合理的概括到以上五类疾病中去,如厚朴生姜半夏甘草人参汤证的气滞、橘枳姜汤证的气逆、奔豚汤证的气上冲等,我们将此类方证都归“气证”这样一种疾病类型。

气证这类疾病以实证为主,上述的几个方证都属气实证。

有的方证也有气虚的属性,但多为非主要的病理要素,如栀子甘草豉汤证的“少气”即较为典型的气虚证。

虽然以上六种疾病类型可以非常合理的涵盖所有的经方方证的基本病理特征,但是还需要对每一种疾病具体发生了什么性质的病变进行进一步界定,这就是后六项辨证要素的内容,即阴阳、寒热、虚实。

病理辨证体系之方证分析(7)74.大承气汤病理:里热里实方解:大黄4 厚朴8 枳实5 芒硝5。

方中的厚朴,枳实,有行气消胀的作用;芒硝有去热、软坚、通便的作用;大黄既能助厚朴、枳实行气消胀,又能加强芒硝去热通便的作用。

这个方剂呢,也可以看作是调胃承气汤与小承气汤的合方,去掉了有缓急作用的甘草。

那么这四味药合在一起,它就形成了一个竣猛的泻下方剂,把所有起缓解作用的药都去掉了。

那么它对于里热和里实俱盛的、严重的阳明里实热证,非它莫属,离了它攻不下来。

这个方剂当中呢,大黄用了四两,那么折合到今天呢,是 60 克左右,按一两=15.625克这么算。

但是其中啊,有几个因素是我们值得考虑的:第一个就是这个方剂的剂量,是两次,它是分温再服嘛,那个是两次的服用量。

那么两次的服用量相当于一次大黄用量只有 30 克。

而且这个方剂呢,我们分析其他药方的时候啊,这种分析呢,就有点不太恰当,因为它分三次也好,分两次也好,都是一天服进去。

但是这个大承气汤不是,你只要是见到大便通了,后边就不喝了。

所以说呢,可以这样来分析。

那么就相当于说一次服呢,要如果说服一次的话,大概就是 30 克左右的样子。

第二呢,它这大黄要求酒洗,那么这个酒洗呢,我们现在可以把它用酒泡了,那么这个酒洗以后的大黄呢,它的泻下的力量就有所缓解了。

第三一个呢,这个大黄要求后下,这按我们现在后世的说法呢,就叫后下。

也就是说这个药,大黄这个药的煎煮的时间比较短,大家看那个方后注解,一看就能明白了啊。

这样呢,大黄的力量相应来说也会减小。

那么还有第四一个方面呢,就说当时的这个中药不像我们今天的饮片都切得那么规范,那个时候的那个药比较粗糙,就说可能是那个一块一块的都比较大。

这个我们从桂枝汤的那个㕮咀的那个解释当中,我们曾经给大家解释过了。

就说还有这方面的原因。

所以说,因为药比较整,煮出的,就说通过煎煮的过程当中溶出的有效成分就比较少一些,这也是一个应该考虑的因素。

在方后注解的最后有这么一句话,就是“得下余勿服”。

李冠杰医师从桂枝汤加减与合方谈经方病理辨证体系山东夏津李冠杰医师笃信伤寒论,私淑胡希恕经方思想,潜心研究伤寒论十余年,临床能做到经方运用率百分之百,临床疗效达到百分之九十以上,并在长期的研读和实践伤寒论的过程中提出了关于如何将伤寒论更好的服务于临床的思考,而这个问题的答案就是建立经方病理辨证体系。

先整体看一下在胡希恕经方学术体系的基础上所整理出来的十二字的经方病理辨证体系。

这十二个字是:表、里、半、水、血、气和阴、阳、寒、热、虚、实。

前六个字是代表的是六大类不同的疾病类型。

后六个字是代表以上不同类型的疾病所发生的疾病性质。

这套辨证体系可以合理的涵盖所有经方方证的病理要素。

下面简单介绍辨证体系的构成:表证:包括阳性表证(即太阳病),和阴性表证(即少阴病)。

前者典型方证有桂枝汤证、麻黄汤证等,后者的典型方证有桂枝加附子汤、麻黄附子甘草汤证等。

里证:包括阳性里证(即阳明病)和阴性里证(即太阴病)。

前者的典型方证有白虎汤证、承气汤等,后者的典型方证有四逆汤证等半表半里证:包括阳性半表半里证(即少阳病)和阴性半表半里证(即厥阴病)。

前者的典型方证有小柴胡汤证、泻心汤证等,后者的典型方证有乌梅丸证等。

水证:包括人体津液虚的水虚证和停饮水泛的水实证。

前者典型方证有麦门冬汤证、竹叶石膏汤证等,后者的典型方证有五苓散证、猪苓汤证等。

血证:包括血液虚损的血虚证和血液瘀滞的血实证。

前者典型方证有当归芍药散证、胶艾汤证等,后者的典型方证有抵当汤证、桂枝茯苓丸证等。

气证:是一个比较特殊的疾病类型,经方中有一类方证是以人体有形或无形之气的失常为主要特征的,这类方证从病理上无法合理的概括到以上五类疾病中去,如厚朴生姜半夏甘草人参汤证的气滞、橘枳姜汤证的气逆、奔豚汤证的气上冲等,我们将此类方证都归“气证”这样一种疾病类型。

气证这类疾病以实证为主,上述的几个方证都属气实证。

有的方证也有气虚的属性,但多为非主要的病理要素,如栀子甘草豉汤证的“少气”即较为典型的气虚证。

中医证型及辨证思路中医作为中华民族传统医学的重要组成部分,以其独特的理论体系和疗法方式在世界范围内具有广泛的影响力。

中医强调个体的整体性和平衡,通过辨证论治的方式对疾病进行诊断和治疗。

中医证型及辨证思路是中医学的核心内容,本文将介绍中医证型的概念及其分类,以及辨证思路的重要性。

一、中医证型概述在中医理论中,证是指疾病的病理状态和临床表现的总体特征。

中医病证学以疾病为基础,将疾病抽象为一系列具有相同特征的证候,形成了一套完整的证候体系。

证候是中医理论的基本概念,由多个症状以及舌诊、脉诊等方法产生的体征构成。

中医证型的分类主要包括外感证、内伤证、中毒证、杂病证等。

其中,外感证指的是由外因引起的疾病,如感冒、肺炎等;内伤证是指内部机能失调及其他内因引起的疾病,如胃病、肝病等;中毒证是指由毒素引起的疾病,如中毒性肝炎、中毒性休克等;杂病证是指多种疾病并存或病因不明的疾病。

二、辨证思路的重要性辨证思路是中医诊断和治疗的核心方法,也是中医学区别于西医学的重要特点。

辨证思路强调察言观色、望闻问切等方法,通过观察、问诊、望诊等手段来捕捉病人的综合信息,并进行辨别和判断。

辨证思路有以下几个重要的方面:1. 整体观:中医强调人体的整体性,不将疾病看作是某个特定器官的问题,而是将其纳入整体平衡的范畴。

辨证思路要求医生综合考虑病人的病史、症状、体征等信息,进行全面分析和判断。

2. 辨病与辨证:辨证思路要求医生在辨别病症的同时,也要辨别病候。

病症是疾病发展的结果,而病候是疾病发展过程中的特征表现。

中医强调治本,通过辨证论治来调整人体的阴阳平衡,从而达到治疗疾病的目的。

3. 切实可行的治疗方案:中医辨证思路注重个体差异的分析和理解,因此治疗方案也是因人而异的。

辨证思路要求医生根据病人的具体情况和体质特点,采用针灸、草药、推拿等疗法进行个体化的治疗。

三、中医证型与辨证思路的实践中医证型的诊断和治疗是在辨证思路指导下进行的。

具体来说,辨证思路要求医生在观察病人时要注意诸多方面,如病人的神色、言语、体态等;在询问病史时要了解疾病的起因、发展过程等;在望诊时要观察病人的舌苔、舌质等;在脉诊时要观察病人的脉象等。

病理辨证体系之方证分析(1)先整体看一下,在胡希恕经方学术体系的基础上,所整理出来的十二字的经方病理辨证体系。

这十二个字是:表、里、半、水、血、气和阴、阳、寒、热、虚、实。

前六个字代表的是六大类不同的疾病类型。

后六个字代表以上不同类型的疾病所发生的疾病性质。

这套辨证体系可以合理的涵盖所有经方方证的病理要素。

下面简单介绍辨证体系的构成:表证:包括阳性表证(即太阳病),和阴性表证(即少阴病)。

前者典型方证有桂枝汤证、麻黄汤证等,后者的典型方证有桂枝加附子汤、麻黄附子甘草汤证等。

里证:包括阳性里证(即阳明病)和阴性里证(即太阴病)。

前者的典型方证有白虎汤证、承气汤等,后者的典型方证有四逆汤证等半表半里证:包括阳性半表半里证(即少阳病)和阴性半表半里证(即厥阴病)。

前者的典型方证有小柴胡汤证、泻心汤证等,后者的典型方证有乌梅丸证等。

水证:包括人体津液虚的水虚证和停饮水泛的水实证。

前者典型方证有麦门冬汤证、竹叶石膏汤证等,后者的典型方证有五苓散证、猪苓汤证等。

血证:包括血液虚损的血虚证和血液瘀滞的血实证。

前者典型方证有当归芍药散证、胶艾汤证等,后者的典型方证有抵当汤证、桂枝茯苓丸证等。

气证:是一个比较特殊的疾病类型,经方中有一类方证是以人体有形或无形之气的失常为主要特征的,这类方证从病理上无法合理的概括到以上五类疾病中去,如厚朴生姜半夏甘草人参汤证的气滞、橘枳姜汤证的气逆、奔豚汤证的气上冲等,我们将此类方证都归“气证”这样一种疾病类型。

气证这类疾病以实证为主,上述的几个方证都属气实证。

有的方证也有气虚的属性,但多为非主要的病理要素,如栀子甘草豉汤证的“少气”即较为典型的气虚证。

虽然以上六种疾病类型可以非常合理的涵盖所有的经方方证的基本病理特征,但是还需要对每一种疾病具体发生了什么性质的病变进行进一步界定,这就是后六项辨证要素的内容,即阴阳、寒热、虚实。

阴阳:是用来界定上述某种类型的疾病在人体机能上所发生的病变性质的。

阴性证是指人体机能偏于沉衰;阳性证则是指人体机能偏于亢奋。

比如桂枝汤证就是阳性的表虚证,当桂枝汤证陷于机能沉衰后就变成了桂枝加附子汤证,也就成了阴性表虚证。

其他疾病类型类此。

寒热:是用来界定某疾病类型的寒热属性的。

比如白虎汤证是典型的里证中的热证,理中丸证则是典型的里证中的寒证。

虚实:是用来界定某疾病类型在形质上所发生的病变性质的。

比如血证,虚损不及者则是血证中的虚证,瘀滞太过者则是血证中的实证。

再如水证,津液虚损者即为水虚证,水泛停饮者即水证中的实证。

经方病理辨证体系包括两个方面:一个方面,可以把疾病按疾病类型可以分作表证、半表半里证、里证、水证、血证、气证;那么按照疾病的性质呢,又可以分阴证、阳证、寒证、热证、虚证和实证。

疾病类型与疾病性质之间又是一个非常错综复杂的关系,就是说不同的疾病类型可以同时在同一个人体上发作,而每一个疾病类型又同时有可能会出现各种性质的体现,阴阳、寒热、虚实,都有可能出现这样的组合。

那么这个本质到底是什么?我们可以把它叫做是经方的病理,它辨的就是病理,实际上这是经方对病理的一个诠释。

按照现代医学对病理的解释,所谓病理就是人体在外界的某种致病因素的作用下,人体的某个器官发生了什么样的具体的病变,它是以人体对疾病的最基础的研究,然后来定义的。

从这个事物的最基础的部分研究起,随着研究的不断深入,科学技术的不断进步,它的这个定义也会在不断的变化更新。

而传统医学,也是类似的发展过程,病因研究属于风寒暑湿燥火,观察人体出现的病理变化,最后也要确定一个具体的病变位置,具体的病变的性质,这在方药中教授的著作《辨证论治七步》中体现得淋漓尽致。

经方医学对病理的理解在某种意义上来说,跟其他医学有着质的不同,它是一种真正的整体观。

它认为人患了病以后,不管它具体病变位置是什么,也不管它的具体病变是什么,就根据人体患了病以后,反映出来的症状,判断人体到底发生了什么性质症状的疾病,这么一套辨证方法。

假如这个患者“脉浮头项强痛而恶寒”,那么在经方里边就认为,他是表证,有汗出的就是表虚证,无汗出的就是表实证。

至于这个患者具体是什么样的病呢?也有可能是感冒,也有可能是胃炎,也有可能是某种皮肤病等等。

他是具体哪一种疾病都没有关系,只要是他患病以后,反映出这样的一组近似的症状,或者说我们经过辨证,定义他是这样一种性质的疾病,那么我们可以把它叫做是表实证或者说是表虚证。

有的患者可能表现出阴性的,有的可能表现出亢奋性的,阳性的。

经方病理辨证体系的另外一个方面,就是这一套辨证理论体系应用于临床,可以作为经方应用的一个大纲,一个具有指向性的指导思想。

经方病理辨证体系就相当于一个书的目录,或者说相当于我们地理上的具体的省,市,县,这么一级一级的一个划分。

那么,有了这个指导性的辨证体系以后,经方才能运用得准确无误。

1.桂枝汤病理:表虚。

方解:桂枝3 芍药3 甘草2 生姜3 大枣5。

桂枝和生姜这两味药,有共同的特点:都是解表剂,都是健胃的药。

它治的是人体有些不足了,汗毛孔关不上了,体表又出现疾病。

人体不足首先能量不足,能量的来源在哪?不就来自于肠胃嘛。

这两味药既能改善肠胃的吸收功能,同时又把吸收的这些能量最大限度地给运送到体表,用来解表。

这两味药应该说是桂枝汤的主药。

甘草、大枣,这就是辅助剂了。

像甘草、大枣呀,这都能辅助桂枝和生姜安中养液。

像甘草和大枣改善的方面又比桂枝和生姜呢,补充了它们两个的不足,而且,这两个是典型的甜药,都有缓急的作用。

剩下就是一味芍药,芍药跟血分关系比较大,严格的说是一个血分药。

用它主要可以做什么呢?它能让人体改善促进人体合成某种营养的那种机能。

症状:恶风寒、头疼、汗出、项强、鼻鸣、干呕、口不渴、发热、时时发热、心烦、无汗、乏力、四肢困重、体痛、头微痛、心下满闷、腹气上冲,衄血。

舌质:淡(淡红、淡白、淡润、淡嫩)、红、暗(暗淡、暗红、紫暗)、瘀点、齿痕、胖舌。

舌苔:薄白、厚苔、腻苔、润苔、燥苔、苔色黄脉象:浮缓、浮弱、浮虚、细、沉、弦、数、滑、濡。

现代疾病:太阳中风、自汗、发热、风寒湿痹、头身头痛、妊娠恶阻、妊娠腹痛、产后发热、产后腹痛、产后发热、产后漏汗、经行感冒、痛经、绝经前后诸证、遗精、癫、心悸、肩肿、股肿、直疝、小儿腹泻、痢疾、麻疹、风疹、丹毒、痒证、鼻塞不通、流涕不止、眼睑下垂。

2.桂枝加葛根汤病理:表虚方解:葛根4 芍药2 生姜3 甘草2 大枣5 桂枝2。

这个方剂就是桂枝汤原方加了葛根一味药,加了四两葛根。

它已经不是桂枝汤的原方了,桂枝量减少了一两,成了二两。

那么我们从这儿能看出什么?能看出古人用药非常得严谨。

加了葛根以后,葛根本身也是解表药,解表的力量强了,把其他解表的药就相应减少了一点用量。

那么这个方剂,实际上桂枝汤我们前面已经说了,尽管桂枝有一点量上的变化,但是没有质的差异,那么我们应该把它理解成桂枝汤的基础上加了一味葛根。

那么实际上我们理解这个方剂的话,葛根就是一味很重要的药,葛根这味药,是一味寒性的解表药,它有治疗热性下利的功能,而且它有改善人体后背部和后颈部的机能的特征。

那么另外呢,葛根对人体体表神经方面的一些疾病呢,有明显的治疗作用。

症状:项背强痛、面部麻痹、汗出、发热、恶风寒、头痛。

舌质:淡、淡红。

舌苔:薄白、白苔、润滑、少苔、黄苔。

脉象:浮缓、沉迟。

现代疾病:颈椎骨质增生、颈椎病、关节疼痛、肩周炎、肌肉劳损、跌打损伤、半身麻木、面部偏侧浮肿、口眼歪斜、面神经麻痹、重症肌无力、僵人综合症、慢性多发性肌炎、特发性震颤、荨麻疹、风疹、头痛、眩晕、目斜视、肩凝症、落枕、胃痛、痢疾初期、急性肠炎、流感、胃肠型感冒、高血压、麻疹初期、疹出不畅、神经官能症、抽搐、多发性脑动脉硬化、破伤风等。

3.桂枝加附子汤病理:阴性表虚里寒里虚。

方解:桂枝3 芍药3 甘草3 生姜3 大枣5 附子1 。

这个方剂呢,就是桂枝汤的基础上多了一味附子。

附子是一味温性的,有亢奋作用的药。

它对的病理呢,就是阴证,就是人的机能偏于沉衰,或者一部分机能偏于沉衰,用附子都有好处,它都可以治。

而且到什么程度呢?有的方剂里边明显能看出来,用附子并不特别的合适,但是,要的就是附子振兴机能的这种作用。

比如说肾气丸,这个肾气丸八味药里边,后世把桂枝和附子给去掉了,改成六味地黄丸了,那就成了一个典型的寒凉的药。

但是,肾气丸对的就是一种虚热证,又虚又热,又有血虚又有血瘀还有停饮,是这样的一种病理状态。

但是他有热,这个热你要说桂枝和附子用到里边不太合适,但是,就是因为机能沉衰的厉害。

机能沉衰到什么程度啊?喝了水以后下焦都控制不了,喝多少尿多少,或者说他就感觉到小腹麻木不仁,那都沉衰得就挺厉害的,所以说离了附子桂枝解决不了。

怎么办呢?还得用。

但是,这两味药又特别偏于温,那么,就减少用量,用量都比较少。

症状:汗出、恶风寒、肢体冷、神疲体倦、面色不华、发热、纳呆少食、头痛、身疼痛、小便不利、肢体拘挛、心悸。

舌质:红、淡红、淡、淡胖。

舌苔:薄白、白腻、白滑、水滑、滑润。

脉象:沉细无力、浮缓、沉弱、浮紧无力、迟弱无力。

现代疾病:西医诊断:风心病、冠心病、心律不齐、室性早搏、慢性胃炎、慢性肠炎、胃肠型感冒、流感、风湿性关节炎、周期性发热、坐骨神经痛、脑出血、麻疹、小儿虚脱、小儿麻痹症、肌肉挛痛、血栓闭塞性脉管炎。

中医诊断:漏汗证、阳虚自汗证、太少两感漏汗症、太少两感证、阳虚浮肿证、半身多汗症、半身闭汗证、过汗伤阳、阳虚致痉、产后漏汗、产后恶风、乳漏、经少带多、盗汗、冬季腰痛症、太阳风湿、四肢微急、十指疼痛、风寒咳嗽、半身不遂、痿证、发热。

4.桂枝去芍药汤病理:表虚气实。

方解:桂枝3 甘草2 生姜3 大枣5。

这个方剂,就是桂枝汤的原方去掉了芍药。

大家看一看芍药的应用,咱们就看方剂就行了,一个是四逆散,再一个是大柴胡汤,另外一个呢是桂枝加芍药汤,这些方剂啊我们明显能看出来都是含有芍药的,都具有一些腹部满或者实或者痛的这一类的症状。

但是这个桂枝去芍药汤证呢,恰恰跟那些个方剂的方证啊,在腹部的症状正好相反。

这是一个虚证,啊,因为下了以后,没有变成其他的证,而造成里虚了。

但这个里虚以后,里虚呢它没有其他的变证。

你比如说啊要如果说大便溏泻了,或者说是出现腹痛了,或者说是等等的出现有其他的变证,如果有其他的变证的话,这个方剂恐怕也就不好用了。

它没有出现其他的变证,但是呢腹部没有气冲的感觉,就是说已经有里虚了。

可是呢胸部还有胸满,这个胸满就是因为气上冲造成的。

这个时候呢为了保证疗效,就把芍药给去掉了。

那么假设说,我们让他服桂枝汤原方行不行?我想啊,要如果说服桂枝汤原方的话,也许多服上几天,也可能能好,但是呢这个治愈的周期会加长。

另外呢,这儿为什么会出现这种情况呢?这个时候如果加上芍药以后啊,芍药和腹证有点不对路,相反。