论清代山西书院

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

清代四大书院与文人雅集的诗词雅趣导言在中国文化史上,书院和雅集是重要的文化现象,而在清代,四大书院与文人雅集更是闻名遐迩。

这些地方凝聚了许多文化精英,是他们修身养性、学习进修的场所。

书院和雅集不仅丰富了中国古代文化传统,也为后世留下了许多优秀的诗词作品。

本文将探讨清代四大书院与文人雅集的诗词雅趣。

一、书院与雅集的背景与概述1. 清代四大书院的背景清代的四大书院是文人雅集的重要场所。

它们分别是西泠书院、东坡书院、岳麓书院和鹿鸣书院。

这些书院既是教育机构,也是学术研究基地。

2. 文人雅集的背景文人雅集作为一种文化现象,早在古代就出现了。

雅集是士人们平时聚会交流的场所,他们在这里互相切磋、饮酒作诗,共同追寻文化的乐趣。

随着时代的发展,以文人雅集为特色的书院逐渐形成。

1. 西泠书院的概况西泠书院位于杭州,是中国古代最有影响力的书院之一。

它的成立可以追溯到北宋时期,历经多次修葺,最终发展成为了一个集研究、教育、收藏于一体的文化机构。

2. 西泠书院的诗词雅趣西泠书院中的文人雅集凝聚了许多文化名流,他们为书院注入了丰富的文化氛围。

在这里,文人们结伴而行,边赏边谈,抒发心情。

他们吟诗作对,畅谈人生,让西泠书院成为了诗词繁华之地。

三、东坡书院的诗词雅趣1. 东坡书院的概况东坡书院位于江苏扬州,是南京文化史上重要的名胜古迹。

它是以北宋文学家苏轼命名,纪念苏轼的学术成就和文化贡献。

2. 东坡书院的诗词雅趣东坡书院是一个聚集了许多文人才子的地方,他们在这里交流学问、唱和饮酒。

在这个雅集中,苏轼的诗词是无可争议的一颗明珠。

他的诗词以自由奔放、豪迈潇洒著称,给东坡书院增添了诗意与雅趣。

1. 岳麓书院的概况岳麓书院位于湖南省长沙市岳麓山下,它是中国古代四大书院之一。

岳麓书院始建于宋代,至今已有千余年的历史。

2. 岳麓书院的诗词雅趣岳麓书院不仅是文化学术交流的场所,也是湖湘文化的一座重要代表。

在岳麓书院的雅集中,许多文人名流云集,他们写下了许多才情横溢的诗词作品。

清代书院的发展特点作者:万清华来源:《成长·读写月刊》2015年第08期【摘要】清代的书院教育历经顺治至康熙年间的书院恢复发展期;雍正、乾隆年间书院的全面繁荣期;嘉庆、道光、咸丰年间书院的相对衰落期;同治、光绪年间书院的高速发展,快速变化,并最终消亡。

对每个阶段书院发展特点的研究,有助于从整体上把握清代书院的历史沿革。

【关键词】清代;书院;发展特点一、第一阶段:顺治至康熙年间的书院恢复发展期(1644年-1722年)清代初期,对于书院这种独立于官学系统之外的教育组织,最初是采取了一种抑制发展的政策。

顺治九年(1652年),曾经明确规定不许别创书院。

但是,到顺治十四年(1657年),朝廷批准了修复衡阳石鼓书院的请求。

此后,禁抑的政策有了松动,各地书院都有了些恢复。

据统计,顺治年间,恢复旧有书院64所,新建书院也有61所,全国合计已有书院125所。

康熙年间,清政府对书院的态度明显改观。

康熙二十五年冬(1686年),曾颁赐御书“学达性天”匾额给岳麓书院与白鹿洞书院,并颁发经史著作16种给岳麓书院。

康熙十五年(1676年),在龙城书院中设满、汉教习,集中了满洲贵族子弟在这里学习,开创清代满族书院建设的先河。

值得注意的是,边疆开始设立书院,这也是当时书院普及的一种变现。

康熙一朝,修复248所,新建书院537所,共计785所,是顺治朝书院的十余倍。

总之,顺治到康熙年间,清政府的书院政策是不稳定的。

毫无疑问,当清廷对书院加以提倡、鼓励时,自然会促进书院建设。

同时也能看到,即使在清政府对书院发展采取抑制政策时,也没有下令废弃书院,而且书院历经900多年的发展,不仅对一般知识分子,而且对清朝的各级官吏都有着深刻的影响,他们中间一些热心文教事业的人士,对于发展书院具有强烈的要求与主动性。

二、第二阶段:雍正、乾隆年间书院的全面繁荣期(1723年-1795年)雍正十一年后,颁布谕旨,肯定书院有助于“兴贤育才”,发布了著名的创建省会书院的上谕,重点建设23个省会书院。

评述宝熙对山西大学堂中斋的改革宝熙(1871-1942),满洲正蓝旗人,爱新觉罗氏,字瑞臣,又作瑞丞,号沈盦,室名独醒庵。

河北宛平(今北京)人,光绪十八年(1892年)进士,累官翰林院侍读,光绪二十九年八月一日(1903年9月21日)至光绪三十二年四月二日(1906年4月25日)担任山西学政,于山西学政任内奏请设立学部以振兴国家学务,被采纳。

在担任山西学政期间,他还对山西大学堂中学专斋进行了一系列颇有成效的改革。

经过此番整顿的山西大学堂中学专斋开始快速发展,并逐步向真正意义的近代化大学迈进。

宝熙的这一举措直接推动了近代山西教育的发展,同时也对近代中国其他内陆省份的教育发展起到了引导和借鉴作用。

所以研究宝熙对山西大学堂中学专斋的改革对于研究清末时期中国教育制度变迁以及近代高等教育的发展途径和方式都有十分重要的借鉴意义。

山西大学堂中学专斋诞生于清末新政教育改革,书院纷纷改设学堂的浪潮当中。

在创立初期,中学专斋基本沿袭了传统书院的一套办学体系,并未对其作出实质性的变革。

这也直接导致初创时期的山西大学堂中学专斋教学缺乏新意,弊端丛生。

宝熙在出任山西学政后,亲眼目睹中学专斋的落后混乱局面,决心改革中学专斋。

宝熙针对山西大学堂中学专斋存在的问题,从组织结构、人事安排、课程设置、派员留学等方面入手展开改革。

通过改革使得山西大学堂中学专斋逐步摆脱了原先浓厚的书院气息,开始走上近代新式大学的轨制。

这样山西大学堂中学专斋迎来了新的发展机遇。

首先,对山西大学堂中学专斋的建置进行了调整。

学政宝熙取消中学专斋总理,改设监督,原先的中学专斋总理兼副总教谷如墉因回京度支部供职,辞去中学专斋总理职务。

学政宝熙改派其门生杨熊祥为监督(1904年2月至1905年10月),此外宝熙还将总教习和副总教习改称教务长,以傅岳棻充任,提调改称庶务长,堂舍监督改称斋务长,这样山西大学堂督办之下有监督,监督之下中学专斋设有斋务长、教务长和庶务长。

忻州古城秀容书院简介

忻州古城秀容书院,始建于明朝嘉靖年间,位于山西省忻州市南郊秀容镇,是一座具有明清古建筑风格的书院。

书院占地面积约3000平方米,建筑面积1300平方米,是一座典型的四合院建筑,分为前、中、后三进,主要建筑有正厅、西厢房、东侧房、后厢房等。

书院内还有一座古井,据说可以追溯到明朝时期。

忻州古城秀容书院曾是当地一所著名的私塾,是儒学文化的重要场所,历史上曾培养了不少有才华的学子。

书院内的石碑、匾额、对联等文物也留下了许多珍贵的历史信息。

如今,忻州古城秀容书院已经被列为忻州市文物保护单位,成为了一处重要的旅游景点和文化遗产。

每年吸引了大量的游客前来参观,感受古代儒学文化的魅力。

- 1 -。

书院发展历程历史背景:书院,这个名称始见于唐代,唐代中叶以后至五代期间,可以说是书院的开创期,在作为官方藏书、私人读书治学之外,民间聚徒办学的新型书院也已经逐步创立萌芽,虽然数量稀少,规模不一,且没有定制,但是作为书院建设的雏形,对后世产生深远的影响.书院这种聚众讲学的场所,从此作为中国传统教育的重要形式延续千余年,其最大的特色是它由民间学者承办,没有政府的资助和参与.北宋是书院的发展期,奠定了书院讲学、藏书、供祀的基本规制及建筑规模,同时也奠定了书院作为理学(宋代新儒学)发展基地的重要地位,这对于后世书院的兴盛和发展产生深远影响。

这要得益于北宋初年官学未兴,官府没有充足的力量来兴办学校,因此私人创办的书院收到朝廷的重视和鼓励,从而得以迅速发展,著名的四大书院便是在这里时期创建。

南宋偏安南方,官学衰落,科举腐败,书院因之发展兴盛.书院的兴盛与理学的发展成熟是分不开的,理学吸收佛、道思想理论和教育经验复兴儒学,选择以书院作为阵地,培育人才、发展学术、建立基地、开创学派。

如南宋四大书院:白鹿洞、象山、丽泽、岳麓,就是当时传播理学的大本营。

南宋理学书院不以追求功名利禄为目标,重视道德修养,门户开放,不收地域、门第、年龄等限制;提倡不同学派的交流争辩,举行会讲,形成百家争鸣的局面;采取自学为主,启发式教学,师生关系融洽,有着独特的学风.南宋书院随着学派的发展,学术交流的活跃,教学内容的充实,规制设施的完善,而兴盛繁荣。

书院除满足其讲学、藏书的发展要求,还创造了生活、游息的优美环境;并且,十分注重学派宗师和地方乡贤的祭祀纪念,突出其学统源流,树立典范,成为其重要的教育内容,形成地方文化中心和传统学风,产生深刻的历史影响。

学规的制定,学田的设置,学舍的建设完善,都标志着南宋书院制度的完备。

元朝采取尊儒的文教政策,重视文化教育事业,对书院采取保护、鼓励政策,发展书院教育。

书院在官府的提倡和支持下,有了较大的发展,南学北渐,不但江南普遍创建或复兴了书院,北方也相继设立了许多书院。

山西最高学府满百岁创立于1902年的山西大学,被人们称为山西的最高学府,如今已满百岁了。

这100年来,它培养了成千上万名人才,为山西的发展进步做出了重要贡献。

在喜庆其百岁华诞之时,对它的历史作一简要的回顾,还是有意义的。

山西大学堂的前身是晋阳书院和令德堂,这两个书院都是全省性的、最高级别的书院,是山西省人才荟萃的地方。

晋阳书院是1733年山西巡抚根据雍正皇帝的诏谕,即”由各省督抚于省会各建书院一所,并各赐金1000两,以为师长膏火之需”,在太原于明万历初年成立的河汾书院,后又改名为三立书院的基础上重新修葺,更名为晋阳书院的。

(万历初年,山西按察司副使利用巡抚衙门旧址,增建号舍,筑三贤堂,祠奉讲学河汾生长于河汾的三位先贤--王通、司马光、薛�,并挂起”河汾书院”的牌匾,时任巡抚魏允贞在太原府治西南右所街,又将三贤堂扩大为三立祠,祠奉明贤55人,每年按规定日期和仪式致祭。

三立书院由此确立。

三立书院办得很有成效。

万历二十七年〔1599年〕庚子科乡试时,学员中考中举人者达50余人。

崇祯十六年〔1643年〕,时任巡抚蔡懋德又对三立书院进行了整顿。

顺治十七年〔1660年〕,巡抚白汝梅鉴于三立祠地势湫隘,又经兵燹,遂在府城东南侯家巷购地,另建三立祠。

雍正十一年〔1733年〕三立书院正式改名为”晋阳书院”。

重建后的晋阳书院旧址即现太原市公安局。

1902年成立山西大学堂,大学堂总教兼中学专斋谷如墉,即为晋阳书院最后一任山长,晋阳书院的学生也全部进入山西大学堂。

)令德堂是张之洞(文襄)任山西巡抚时,于1882年在太原创办的。

(光绪八年〔1882年〕张之洞继任山西巡抚,到任伊始,张即与学使王学庄商议,并会衔人奏,就太原府署西偏明代晋藩宝贤堂旧址别建精庐,仿阮元学海堂诂经精舍例,设”令德堂”书院。

后因王学庄丁忧去官,张之洞又新任学使吕凤歧悉心规划,就桥头街觅屋开办〔会太原市儿童公园〕。

令德堂课士,仍为传统书院规则,即聘山长、分校都是对经史古学造诣颇深的儒生。

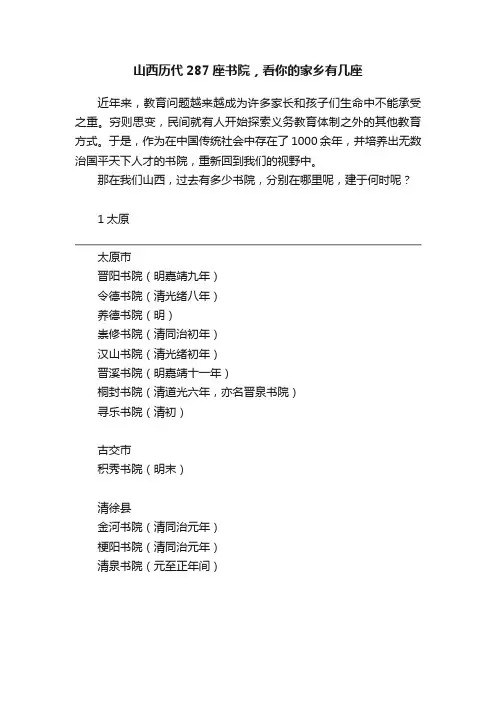

山西历代287座书院,看你的家乡有几座近年来,教育问题越来越成为许多家长和孩子们生命中不能承受之重。

穷则思变,民间就有人开始探索义务教育体制之外的其他教育方式。

于是,作为在中国传统社会中存在了1000余年,并培养出无数治国平天下人才的书院,重新回到我们的视野中。

那在我们山西,过去有多少书院,分别在哪里呢,建于何时呢?1太原太原市晋阳书院(明嘉靖九年)令德书院(清光绪八年)养德书院(明)崇修书院(清同治初年)汉山书院(清光绪初年)晋溪书院(明嘉靖十一年)桐封书院(清道光六年,亦名晋泉书院)寻乐书院(清初)古交市积秀书院(明末)清徐县金河书院(清同治元年)梗阳书院(清同治元年)清泉书院(元至正年间)由晋阳书院和令德书院合并而成的山西大学堂,即今山西大学位于晋祠内的晋溪书院2大同大同市云中书院(明嘉靖四十年)平城书院(清光绪十年)务学书院(明弘治八年)浑源县恒麓书院(清乾隆十九年)凤山书院(明代)翠屏书院(金代)石溪书院(明正德六年)左云县宝凤书院(明代)广灵县延陵书院(清雍正二年)阳高县云阳书院(清咸丰六年)天镇县培风书院(清乾隆十八年,后改紫阳书院)灵丘县太白书院(清乾隆四年)浑源恒麓书院3朔州朔州市鄯阳书院(清咸丰八年)平虏书院(明嘉靖五年,雍正更名为固山书院)右玉县恒阳书院(清乾隆二十七年,亦名玉林书院,华林书院)怀仁县锦屏书院(清咸丰六年)应县龙首书院(辽)金城书院(清康熙六十年)右玉县玉林书院老照片4忻州原平市石桥书院(明弘治年间)文江书院(明万历间)崞阳书院(清乾隆四十年,后改崞阳考院)代县斗山书院(清乾隆二十七年)繁峙县北灵书院(清乾隆二十八年)静乐县岑山书院(清乾隆初年)定襄县晋昌书院(清乾隆十六年)五台县崇实书院(清乾隆四十二年)宁武县鹤鸣书院(清乾隆十三年)宁文书院(明正德十年)养源书院(清,亦名汾源书院)广源书院(清光绪十四年)神池县觐华书院(清乾隆十七年)五寨县清涟书院(清乾隆十五年,亦名管涔书院)芦秀书院(清嘉庆十二年)岢岚县鸡鸣书院(明嘉靖、万历年间,后改芦阳书院)偏关县儋林书院(明弘治二年,后改凤山书院)凤山书院(清乾隆八年)武校(明嘉靖四十四年)河曲县河阴书院(清乾隆二十九年)宿文书院(清乾隆二十二年)保德县莲峰书院(清道光十七年)见龙书院(明万历四十年)白眉精舍(明万历四十四年)忻州秀容书院全貌5晋中榆次区源池书院(元皇庆元年)涂川书舍(明成化二十二年)魏榆书院(清康熙二十二年,亦名刘公祠)凤鸣书院(清乾隆三十一年)明经书院(清乾隆十九年)凤翔书院(清咸丰七年)石芸轩(清)太谷县凤山书院(明嘉靖九年)繁禳书院(清雍正元年)近居书院(清道光十七年,县学改称书院)张庄书院(1918年)祁县昭余书院(清康熙十二年)平遥县卿士书院(明景泰元年)西河书院(清康熙四十二年)超山书院(清康熙四十二年,原名古陶书院)鸣凤书院(清咸丰六年)介休市静林书院(唐宪宗时)三贤书院(明)景贤书院(明代)绵山书院(明万历十八年,原称育才馆)灵石县二贤书院(清乾隆二年)双藤书院(清乾隆间)竹林书院(清乾隆二十四年)桂馨书院(清嘉庆元年)修身书院(清光绪十六年,亦称胡家书房)寿阳县寿阳书院(明万历二十五年)受川书院(清康熙四十年,初名寿阳书院)昔阳县松峰书院(元代末年)文昌书院(清乾隆十九年,后更名沾城书院)少山书院(清道光元年,更名皋川书院)左权县紫金山书院(元)山书院(清乾隆二十年)和顺县梁余书院(无考)云龙书院(清乾隆三十五年)榆社县箕城书院(清乾隆七年,亦名箕山书院)榆次凤鸣书院榆次常家庄园的石芸轩书院灵石王家大院内桂馨书院6吕梁离石区永宁州书院(清乾隆二十九年)龙山书院(清同治五年,原永宁州书院)凤山书院(明景泰年间)汾阳市卜山书院(清康熙初)仰高书院(明嘉靖元年)白公书院(明万历十二年)文昌书院(明万历三十一年)西河书院(清康熙二十四年,原名棠荫书院)孝义市中阳书院(清同治六年)文水县武陵书院(清乾隆二十七年)交城县通济书院(明代)一隅书院(明代)卢川书院(清康熙十一年)卦山书院(清康熙四十七年)养正书院(清乾隆十二年)菁莪书院(清乾隆二十一年)石楼县仰山书院(清光绪九年)临县凤山书院(清康熙二十七年)天临书院(清光绪四年)柳林县龙泉书院(金代大定年间,亦名龙泉讲堂)安国寺书院(清初)中阳县凤鸣书院(清乾隆四年)兴县嵋山书院(清道光三年)汾阳卜山书院残存的碑文拓片文水武陵书院7阳泉平定冠山精舍(北宋末年)吕公书院(元至正间,亦名思诚书院、冠山书院)名贤书院(明弘治十一年)崇古书院(清嘉庆十一年,亦名崇古冠山书院)石楼书院(明宣德十年)高岭书院(明嘉靖九年,亦名上书院)槐音书院(清乾隆年间,初名梵宇书院)冠山书院(清乾隆十六年,亦名榆关书院,嘉山书院)盂县秀水书院(清康熙六十一年,亦名藏山书院、慎交书院)平定冠山书院现状8长治长治市上党书院(明万历四十七年,亦名共学文昌)莲池书院(清康熙五年,亦名心水、五龙书院)勉学书院(明末)潞城市卢山书院(清康熙十五年)长治县雄山书院(北宋靖康间)东山书院(名嘉靖间)长子县廉山书院(明天启六年)屯留县藕泽书院(元至正十八年)麟山书院(清乾隆十八年,原名传经书院)襄垣县古韩书院(明成化元年,亦名秦晋书院)漳川书院(清道光二十七年)独立书院(元代中期)平顺县杜公书院(清康熙二十七年)黎城县沧溪书院(明正德初年)东阳书院(清乾隆五十三年)尊经书院(清光绪十六年)壶关县尚友书院(明万历间)壶林书院(清乾隆二十一年,原尚友书院)武乡县鞞山书院(清康熙二十四年)沁县铜鞮书院(清乾隆十四年)铜川书院(清康熙五十六年,亦名吴文端公书院)沁源县琴泉书院(清乾隆十七年)长治莲池书院今貌9晋城晋城市古书院(宋治平三年)体仁书院(明万历间,亦名张公文昌明道)泽州县怀仁书院(清乾隆四十七年)晋城书院(清光绪七年)回辙书院(清康熙间)高平市晋城书院(明嘉靖十四年)宗程书院(清康熙三十五年,亦名崇正书院)崇正书院(清乾隆二十二奶奶,亦名南书院)函阳书院(明万历十九年,又名石堂会)阳城县泮宫书院(元至正十二年)映奎书院(明万历四十二年,易明聚奎书院)同文书院(清乾隆七年)仰山书院(清乾隆三十五年,初名镜山书院)止园书院(明崇祯十五年,亦名南书院)陵川县陵邑书院(清康熙十四年,亦名陵邑讲堂)望洛书院(清乾隆十四年)陵川书院(清乾隆二十三年)贞白书院(明嘉靖间)文忠书院(元至正间,亦名棣华堂书院)沁水县凤原书院(明万历间)碧峰书院(清乾隆二十六年)阳城止园书院10临汾临汾市平阳书院(清康熙五十七年,原名正谊书院)晋山书院(明弘治三年)龙吟书院(明万历间)河东书院(明天启间)平水书院(清乾隆十三年)霍州市霍山书院(明永乐间,亦名霍山正学书院)汾西县凤池书院(清康熙十二年)襄汾县姑汾书院(明弘治四年)龙门书院(明嘉靖二十七年,亦名讲道河汾堂)谦益书院(清康熙五十一年)洪洞县玉峰书院(清雍正三年,原名昚眘交书院)讲学书院(清康熙二十年)丽泽书院(明嘉靖十三年)相观书院(明嘉靖十三年)登瀛书院(明天启间)养正书院(清康熙雍正间)希贤书院(清康熙间)万安镇书院(清,亦名刘家书院)简城书院(明嘉靖间,亦名罗云书院、龙云书院)浮山县神山书院(清乾隆二十六年)陆公书院(清康熙六十一年)清河书院(清康熙间)安泽县石渠书院(清嘉庆九年)运昌书院(清)古县开运书院(清康熙二十五年)霍阳书院(不详)曲沃县绛山书院(明崇祯十六年)从教书院(清顺治十四年,乐昌书院)桥山书院(清康熙八年)学古书院(不详)翼城县绍文书院(清康熙五十一年)许公书院(清乾隆三十六年)翔山书院(明崇祯四年)绵山书院(明嘉靖十二年)扶风书院(清康熙三十八年)丽泽书院(清)吉县文昌书院(明正德九年)吉昌书院(清咸丰五年)乡宁县鄂山书院(明万历年间,亦名南山书院)云邱书院(明万历年间,亦名云台书院)鄂水书院(清道光十二年)隰县紫川书院(清康熙四十七年)大宁县图南书院(清康熙二十年)振文书院(清)北寨书院(明隆庆五年)书院(清光绪二十年)蒲县崇文书院(清乾隆九年,改名为南麓书院)永和县楼山书院(清康熙四十六年,亦称莲池书院)今临汾一中的前身即为晋山书院襄汾县龙门书院11运城运城市解梁书院(明嘉靖间)裕斋书院(元)见山精舍(明正德中,亦名五经馆)正学书院(明嘉靖中)河东书院(明正德九年)弘运书院(明天启三年)秀山书院(清康熙五十七年)条山书院(清乾隆十一年)永济市河中书院(明正德十二年)来复书院(清雍正中)河东书院(清乾隆十九年,原河中书院)吴公书院(清康熙三十七年)崇实书院(清康熙三十六年)敬敷书院(清道光十五年)敦行书院(清光绪十二年)王官书院(明嘉靖十三年)费君书院(唐)陈氏书院(明嘉靖间)扈氏书院(清乾隆中)河津市文清书院(明弘治初,亦名南书院)龙门书院(清康熙二十八年)临猗县桑泉书院(清乾隆二十二年)城东书院(明万历前)郇阳书院(清乾隆二十二年,原名涑水书院)观生书院(明崇祯间)敬交社(清康熙四十年)新绛县崇理书院(明弘治间)启光书院(明嘉靖九年)河汾书院(明后期)文式书院(清顺治年)敦复斋(清初)新绛县(清咸丰十一年)南关书院(清同治元年)桂林书院(清乾隆十年)稷山县思文书院(清乾隆二十六年)杜陵书院(清雍正十一年)垣曲县勉庸书院(明天启初)亳城书院(清康熙四十六年)弦歌书院(清乾隆十七年)闻喜县董泽书院(元至顺四年)涑水书院(清康熙元年)义仓书院(清康熙九年)香山书院(清乾隆二十九年)芮城县文学书院(明万历十年,原子夏书院)西河书院(清乾隆二十七年)申义书院(清道光咸丰)考盘书院(清光绪十四年)跃龙书院(清光绪二十八年,亦名西山书院)弦歌书院(清)蒲阳书院(明中后期,永乐书院)乐善书院(清同治十二年)归儒书院(清同治八年)平陆县虞城书院(清雍正元年)傅岩书院(清乾隆二十七年)史熟书院(清光绪末)万荣县清风书院(清康熙三十四年)方山书院(清乾隆三十年)三凤书院(明弘治五年)大宁书院(明嘉靖三十五年)汾阴书院(清乾隆五十六年)绛县涑阳书院(金大定间)涑阳书院(清乾隆二十年)教山书院(清乾隆三十四年,原华灵书院)涑阳讲舍(清道光七年)三槐书院(清光绪二十六年)夏县温公书院(宋治平二年)涑水书院(明万历九年,原温公书院)养正书院(清乾隆)平陆傅岩书院运城解梁书院稷山县杜陵书院今貌晋宝斋(sxsjbz)。

清代《晋政辑要》中关于山西各地义学的经费来源梳理-中国古代史论文-历史论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——义学又称义塾,是中国古代社会为贫寒子弟设立的免费初等教育机构,是古代初等教育的一种重要形式。

清代义学由国家提倡,地方政府负责。

康熙五十二年,各省府州县,令多立义学,延请名师,聚集孤寒生童,励志读书,表明政府对义学的重视。

至雍正元年定各州、县设立社学、义学之例。

在政府的倡导下,山西义学逐渐发展起来。

关于地方义学的管理及其经费,《清会典》记载:各省由府州县董理,酌给膏火。

由此可见,地方政府对当地义学及其经费负责管理。

据光绪朝《晋政辑要》记载,当时山西义学共三百三十三所,各州县均设有义学。

本文通过《晋政辑要》中关于山西各地义学的记载,对其经费来源进行梳理。

从总体来看,山西义学的经费来源,主要可以分为官府出资和民间捐资两大途径。

一、官府出资官府出资是指义学办学的各项经费来源于地方政府资助。

山西义学中官府出资经费依据各地的具体情况,主要有:从政府收入中拨款、给义学划拨学田、从书院中抽取部分收入三种形式。

(一)官府拨款官府拨款主要指地方政府官员动用地方财政收入或将部分收入所生利息划拨给义学充作经费,构成义学经费的重要来源。

1.直接拨款。

地方政府从各项收入中抽出一部分作为义学经费,保证其正常运转。

其中,一些州县义学经费由清徭局款项内拨出,如《安邑县志》记载,知县万启钧光绪十二年禀称:该县义学每岁提清徭局余款钱四百八十千以资修缮。

汾州府、赵城县义学经费也由清徭局款项内动支。

另外,季规银也是政府拨款渠道之一,如光绪九年,徐沟县知县将当商岁交县署季规银三百七十两捐作经费;凤台县城关义学每年在当商季规内拨给钱二百二十千,以资修缮。

除此之外,政府的其他收入也是义学经费部分来源,如《黎城县志》记载,义学经费由知县从骡柜节省项下岁提;《潞安府志》载,长治县义学由知县每年在考棚节省筹款项下动支钱二百千以资修缮;保德州义学部分经费来源于政府从各庙船筏布施内岁提钱十千获得。

清代书院与乾嘉汉学的发展陈春华【摘要】在乾嘉学派的形成和发展过程中,经过汉学大师和著名学者的积极提倡和学术示范,书院致力于研经治史、博习辞章,成为了汉学交流传播的基地,影响和带动了当地学术风气的变化,进一步扩大了经史考据学风的幅度和范围,为推动汉学在全国的发展发挥了极其重要的作用.【期刊名称】《常熟理工学院学报》【年(卷),期】2011(025)003【总页数】4页(P90-93)【关键词】乾嘉学派;汉学;书院【作者】陈春华【作者单位】苏州大学,文学院,江苏,苏州,215021【正文语种】中文【中图分类】I206.2中国的学术系统与教育系统是紧密相联的。

在学术发展、学风形成、流派传衍的过程中,书院作为知识人群的汇聚之地,通过创建者的学术提倡、担任掌教的著名学者的学术示范和来自不同地区背景的生徒间的相互影响和传播,发挥了相当重要的作用。

一般来说,书院的学风和学术特色是以其掌教大师为代表的。

学术大师云集书院讲学,以书院为依托,宣传自己的学术观点,并将书院作为其学术研究与创新的基地,许多著名的书院大师的重要学术成果就是在书院讲学的过程中完成的。

他们以弘扬儒家学术传统为己任,通过制定院规、学约等形式,教导士子,并身体力行,以此吸引后学、培植精英,以完成学术传承的循环过程。

许多著名学者、大师青年时期都曾在书院读书肄业,待学业有成或功成名就之后,又返回书院主持书院讲席。

可以说,书院与学术的关系是形与神的关系,书院之形离不开学术自由这一内在精神的支撑;同样,学术思想的传播也需要书院这一实物载体。

乾嘉汉学是清代乾隆、嘉庆年间出现的以经学为主要研究对象的全国性的学术流派。

在黄宗羲、顾炎武等大儒的引领之下,在惠栋、江藩、陈祖范、王峻、钱大昕、江永、戴震等大家的推动之下,乾嘉汉学得到了快速发展,并逐渐形成了以惠栋、江藩为代表的吴派、以江永、戴震为代表的皖派和以王念孙、王引之、汪中为代表的扬州学派。

吴派、皖派和扬州学派的产生、发展都与书院有着不可分割的联系。

第31卷第1期2014年3月上海第二工业大学学报JOURNAL OF SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITYV ol.31No.1Mar.2014文章编号:1001-4543(2014)01-0089-06从太学、书院与大学三者关系看我国现代大学的起源周益斌(上海市教育评估院,上海200031)摘要:学界对我国现代大学的起源存在着争议,主要有三种观点:一种认为我国现代大学主要起源于古代的“太学”;一种认为应该以清末引入的西方大学堂作为我国现代大学的源头;还有一种观点认为应该以西方大学堂与我国传统书院作为我国现代大学的双重起源。

为了全面认识我国的“太学”、“大学”和“书院”,文中对三者之间的关系进行了全面梳理,并尝试对我国现代大学的源头给出一个客观、准确的回答。

关键词:我国现代大学;太学;书院;起源中图分类号:G4文献标志码:B0引言众所周知,大学有着三大功能,即人才培养、科学研究、服务社会。

人才培养是大学的核心工作;科学研究是大学的重要职能,也是人才培养的重要载体;服务社会是人才培养和科学研究功能的延伸。

随着大学功能所发挥的作用越来越大,大学逐渐从远离社会的“象牙塔”变成社会的“轴心机构”[1]。

但是,我们对大学自身历史的研究,特别是对我国大学起源的研究显得十分单薄,即使有些零星研究,也存在着诸多分歧。

为了更为准确、清晰和客观地审视我国大学的源头,很有必要对我国大学的起源做一番探讨。

本文主要从我国现代大学、古代太学、古代书院三者之间的关系入手来探讨我国现代大学的真正起源。

1对我国大学源头的争议1.1我国现代大学起源之争大学在我国的起源存在着争议,主要有三种观点:一种认为我国大学主要起源于古代的“太学”;一种认为应该以清末引入的西方大学堂作为我国大学的源头;还有一种观点认为应以西方大学堂与我国传统书院作为我国大学的双重起源,湖南大学甚至为此做过努力,曾经向教育部申请将岳麓书院作为自己的历史起源。

从太学、书院与大学三者关系看我国现代大学的起源周益斌【摘要】学界对我国现代大学的起源存在着争议,主要有三种观点:一种认为我国现代大学主要起源于古代的“太学”;一种认为应该以清末引入的西方大学堂作为我国现代大学的源头;还有一种观点认为应该以西方大学堂与我国传统书院作为我国现代大学的双重起源。

为了全面认识我国的“太学”、“大学”和“书院”,文中对三者之间的关系进行了全面梳理,并尝试对我国现代大学的源头给出一个客观、准确的回答。

%The academic circles of our country has dispute on the origin of the Modern University of China. There are mainly three kinds of views: one is that the Modern University of China mainly originated from the ancient“Imperial College”; another is that it should be the Western University as the source which was introduced from the late Qing Dynasty; there is also a point of view that China’s university should be the Western University and the Chinese traditional academy as the dual origin of Modern University in China. In order to fully understan d China’s“the Imperial College”,“University”and“the Traditional Academy”, it attempts to comb the relationship among of the three totally, and find an objective, accurate answer to the source of Modern University in China.【期刊名称】《上海第二工业大学学报》【年(卷),期】2014(031)001【总页数】6页(P89-94)【关键词】我国现代大学;太学;书院;起源【作者】周益斌【作者单位】上海市教育评估院,上海200031【正文语种】中文【中图分类】G4众所周知,大学有着三大功能,即人才培养、科学研究、服务社会。

太原砚山书院简介太原砚山书院简介简介概述•太原砚山书院位于山西省太原市晋源区砚山镇,依山傍水,环境幽美。

•砚山书院是一所具有悠久历史的古代私塾教育机构,至今已有数百年的历史。

•作为山西地区的文化遗产,砚山书院被列为全国重点文物保护单位。

建院历史•砚山书院创建于明代,最初是为当地士人子弟提供教育的地方。

•在清代乾隆年间,砚山书院得到了进一步的发展,并成为当时山西地区著名的私塾之一。

•20世纪初,砚山书院暂停教学,并在文化大革命期间受到了一定的破坏。

建筑风貌•砚山书院的建筑风格典雅,体现了中国古代建筑的精髓。

•书院内有多座古建筑,如主殿、琉璃亭、心海书院等,它们保存完好,展现了明清时期的建筑风貌。

•书院周围环绕着青山绿水,草木葱茏,为人们提供了一个安静、幽雅的学习环境。

教育理念•砚山书院秉承传统私塾的教育理念,注重德育和学术的培养。

•在书院的教学中,强调“格物致知”,鼓励学子在实践中探索知识的真谛。

•书院以培养德才兼备的优秀人才为目标,为社会培养了众多杰出人才和领袖人物。

书院活动•砚山书院每年都会举办各种主题的文化活动,如书法展、古琴演奏、经典诵读等。

•这些活动吸引了来自各地的文化爱好者和学子,增强了书院的文化影响力。

•同时,书院还定期举办讲座、研讨会等学术交流活动,推动学术的繁荣和传承。

总结•太原砚山书院是一座历史悠久、文化底蕴深厚的古代私塾。

•砚山书院以其优雅的建筑和独特的教育理念吸引着众多人们前来参观和学习。

•作为山西地区的重要文化遗产,砚山书院在传承优秀传统文化和培养人才方面发挥了重要作用。

保护与传承•太原砚山书院作为国家重点文物保护单位,得到了相关部门的保护和修缮。

•修缮过程中,书院尽可能保留了原有的建筑风格和文化特色,使其真实地展现出历史的面貌。

•同时,书院还开展了相关的文化传承项目,培养了一批才艺出众的传统艺术继承人。

文化旅游资源•太原砚山书院不仅是一座重要的文化遗产,也是当地的重要旅游景点之一。

洛阳理工学院学报(社会科学版)Journal of Luoyang Institute of Science and Technology ( Social Science)第36卷第1期2021年2月Vol. 36 No. 1Feb. 2021从晋城书院看程颖对晋城的文化影响聂宇洁(山西师范大学历史与旅游文化学院,山西临汾041004)摘 要:晋城书院位于晋城城北的书院村,当地人也称之为程競书院、古书院。

宋英宗治平元年(1064),时任 江宁府上元县主簿的程競,期满调任晋城县令。

程競在晋城的3年间,行教化、办乡校,成为晋城文化教育发展的一个重要节点。

程颜对晋城的影响主要体现在文化的认同上,自金元尤其是明清以来,当地人普遍认为晋 城地区在金元以后文化教育的大发展与程颜在晋城办乡校有关,甚至有人认为晋城书院即是在程颜所办乡校的基础上发展而来。

据考,晋城书院最晚在明代中后期就已存在,其自身发展体现了一种逐渐形成的地方文化 认同。

关键词:程颖;晋城令;乡校;晋城书院;文化影响D01:10.3969/j.issn. 1674-5035.2021.01.003中图分类号:K244.05 文献标识码:A文章编号:1674-5035(2021)01-0013-06晋城书院是晋城文化的命脉之一,是古泽州的 文化象征。

程颍在晋城担任3年晋城令(宋时,地方官一个任期为3年),对晋城文化教育的发展产生了重要影响,而晋城书院又是后人继承程子遗教以及程顾在晋城兴学办校的有力见证。

从程顾在晋城任上的作为以及晋城书院的发展来探究程顾对晋 城的文化影响,对研究程颍的为政思想、教育思想 等都有重要意义。

此前关于晋城书院的研究不多。

王欣欣、赵苹认为,晋城书院是程顾在治理晋城期间所创办,并肯定了晋城书院在晋城文化发展中的作用[1]184-192o侯生哲对古书院的历史、现状以及程颍任晋城县令的时代大背景作了详细的描述,论述了程颍的晋城 之治,并从晋城人才发展的角度阐明了程颖对晋城教育事业产生的显著影响⑵。

如是书院简介如是书院,位于中国山西省大同市南郊,是一所以儒风文化为主题的研究型书院。

如是书院的创办宗旨是传承和弘扬传统文化,培养品学兼优的人才,推动社会的发展和进步。

如是书院的建筑风格受到了古代传统文化的影响,建筑设计充分体现了中国古代文化的特点和巨大的艺术价值。

书院整体布局典雅,建筑精美壮观。

书院的主体建筑是一座仿古建筑,色彩鲜艳,线条流畅。

周围的围墙上刻有许多古代文化名言,给人一种文化底蕴浓厚的感觉。

如是书院的教师团队由一批专业的儒学研究者和传统文化爱好者组成。

他们都具有深厚的学术造诣和丰富的教学经验。

他们以严谨的学风和敬业的态度深受学生们的喜爱。

书院以课堂教学为主,注重培养学生的学术素养和道德修养。

课程设置有儒学经典、礼仪、审美、书法等,注重培养学生的人文素养和审美能力。

书院还开设了一些特色课程,如民俗文化研究、古代历史研究等,让学生们了解和研究更多的传统文化领域。

除了课堂教学,书院还注重学生的学习与生活的融合。

书院内有图书馆、阅览室、讲解室等配套设施,为学生提供良好的学习环境。

书院还组织各种形式的活动,如经典讲座、文化展览、传统艺术表演等,丰富学生的课余生活。

如是书院注重学生的全面发展,积极培养学生的领导能力和团队合作精神。

学院内设有学生会、社团等组织,学生可以参与到各种社会实践和公益活动中去。

同时,书院鼓励学生积极参与学术研究,并提供相应的资金和资源支持。

如是书院秉承传统文化的精髓,弘扬中华优秀传统文化,不断创新和发展。

“如是书院”这个名称的意义在于,希望每个学子都能拥有“如是”的修养和学识,与时俱进地面对和应对社会的种种挑战。

同时,书院也希望每个学子都能像一本书一样,永远保持学习的状态,不断充实自己,不断更新知识和见解。

如是书院还与国内外许多知名高校和研究机构建立了广泛的合作关系,为学生提供更多的学习和交流机会。

学院还定期举办国际学术研讨会和论坛,吸引着一些国内外知名学者和专家前来参会交流。

论清代山西书院

摘要:书院是我国封建社会中期兴起的一种特殊形式的教育机构。

它萌芽于唐末五代。

兴盛于宋、明,普及于清代。

山西书院在近千年的发展过程中,经历了宋、元、明、清四个阶段,在清代书院的发展达到了顶峰,形成了自己的特点,对山西文化教育事业的发展做出了重要历史贡献。

关键词:清代;山西书院;特点;历史作用

【中图分类号】g630

我国封建社会的地方教育机构有两个系统,一为官办的府州县学,即称为官学;一为独立于官学之外的书院。

书院是我国封建社会后期兴起的一种特殊形式的教育机构,它萌芽于唐末五代,兴盛于宋、明,普及于清代。

山西书院在近千年的发展过程中,经历了宋、元、明、清四个阶段,在清代书院的发展达到了顶峰,形成了自己的特点,对山西文化教育事业的发展做出了重要历史贡献。

一、山西书院的发展及分布

我国最早的书院,据正史记载,首推唐玄宗于开元六年(718)设置的丽正修书院,开元十三年改为集贤殿书院。

其主要职能是收集、保存古代遗书,编辑、刻印儒家典籍,订正国家典章制度,除此之外还帮助皇帝了解经典史籍。

但还不是后来的聚徒讲学的教育组织。

到了宋代,书院的性质逐渐发上来变化,从顾问机关变成了讲学、肆业的场所,成为封建教育体系的一个补充部分,并独立于官学之外,带有明显的民办的性质。

山西历史上长治县荫城镇的雄

山书院,就是在北宋靖康年间创建的。

在元代,山西约有书院10

余所,蒲州的首阳书院、屯留的藕泽书院、平顶的冠山书院、闻喜的董泽书院都是在这一时期建立的。

明代,山西的书院发展到60

余所,包括三立书院(太原)、河东书院(运城)、上党书院(长治)等,都是颇负盛名的。

但因为明朝初期重点放在官学上,所以书院逐渐兴起,就到了成化以后,如弘治元年(1488)河津的文清书院、弘治二年(1489)偏关的儋林书院。

当时山西所建书院就包括晋阳书院。

各府、州、县也纷纷仿而效之,创建书院。

因而,书院大发展,其数量之多,远过前代。

在清朝统治的二百六十多年间,各地所建书院往往屡兴屡废,难以作出精确统计。

据光绪《山西通志》以及有关的府、州、县志的记载,截止光绪年间山西书院有150所,其情况是:太原府18所、汾州府12所、潞安府9所、平阳府18所、泽州府9所、蒲州府15所、大同府7所、宁武府5所、朔平府5所、平定州5所、沁州3所、辽州3所、绛州8所,解州15所、霍州7所、代州4所、忻州3所、保德州2所。

从上面的数字可以看出,书院比较集中地地方,一是省会太原,一是太原以南的晋南地区。

这种分布情况显然反映出太原是山西社会文化的中心地区,晋南地区是山西文化发达地区,北则相对落后,但比起前代来已有了较快的发展。

晋南地区的文化之所以在全省领先,首先是经济条件。

河东素称“棉麦之乡”,特别是河东盐池的生产和销售,有带动了商业和交通的发展,使河东成为全省的经济

重心和财富重要来源;其次,河东是三晋文化重要发祥地,源远流长,历来是人文荟萃之地,尽而带动了书院的建立和发展。

二、山西书院的特点

在积极倡导设书院的同时,清政府也采取种种措施,加强对书院的控制。

在山西150所书院中,乾隆年间建立(包括创建、重建、扩建)的就有55所。

占总数的三分之一。

如山西著名的凤鸣书院、河东书院、凤山书院、冠山书院等都是在乾隆建的。

在此之前,顺治、康熙、雍正三朝90多年间,只建立书院30所左右。

书院的地域分布,反映出地区的文化繁荣程度。

太原是山西社会文化的中心地区,晋南、晋东南是山西文化发达地区,而晋北则相对落后,这一事实也正好契合了晋文化发展的历史过程,即由南向北扩散、弥漫。

三、山西书院的历史作用

书院在宋元时代以至明代,作为一个地区讲学活动和学术研究的中心,对繁荣文化、培养人才,曾经作出重要的贡献。

即使到清代,绝大多数书院成为儒童参加科举应试的预备场所,但是,仍然不能否定它在发展教育事业方面所起的作用。

书院为封建统治阶级培养了大批人才。

诚然,科举制度埋没乃至摧残了大量有学有识的人才。

另一方面,那些功名成就的人,他们受过严格的儒家经典教育,旧学根底扎实,继承了传统文化。

在他们当中确有不少学识渊博、造诣精深的著名学者。

乾隆年间,同时肆业于晋阳书院的康基田、康基渊兄弟,以后均成进士。

这些进士绝大部分是当时中央和地方从

事集团的骨干,参与了当时政治、经济、军事、文化等多方面的的活动,为维持、巩固清政府的统治,促进社会的发展起到了应有的作用。

清代有不少名师硕儒在书院担任教职,这对提高书院的教学质量,浓厚书院的学习空气,有着重要影响。

乾隆三十四年(1769),著名考据学大师戴震,偕同他的高门弟子、文字训诂学家段玉栽来山西。

戴震应聘到汾州府修簒《汾州府志》,段玉裁则应聘主讲寿阳寿川书院。

第二年,戴震还应邀到寿阳进行指导。

曾任福建巡抚的地理学家徐继(五台县人),罢官归里后,于咸丰、同治年间在平遥超山书院执教10年。

清末著名方志学家杨笃(乡宁县人),通训诂,勤于治史,光绪年间担任《山西通志》簒修的同时,兼任令德书院分校,主讲《礼仪》、《说文》等课。

“戊戌六君子”之一的杨深秀(闻喜人),于光绪初年亦曾担任崇修书院讲席、令德书院协讲等职。

书院自古以来就有尊师爱生的传统。

良好的师生关系是教育功能实现的基石,理想的师生关系是教育的内在要求。

融洽的师生关系是古代教育成绩斐然的重要因素,而建立书院融洽师生关系的前提是书院教师能以身作则,热爱学生,诲人不倦,在学生心目中树立起做人与为学的榜样。

在教育过程中,良好的师生关系表现为教师和学生的协调一致,它对教育能产生直接的影响。

师生间良好的关系意味着学生在心理上趋向于教师。

作为独立的有尊严的学生主体,学生在与教师的相互尊重、合作、信任中全面发展自己,获得

成就感与生命价值的体验。

在教育不断发展改革的今天,当我们回顾我国古代书院的教育教学方法时,更觉得有许多值得我们去发掘、整理。

并使之在新的时代发扬光大的宝贵财富。