社会主义民族关系的基本特征

- 格式:docx

- 大小:12.53 KB

- 文档页数:2

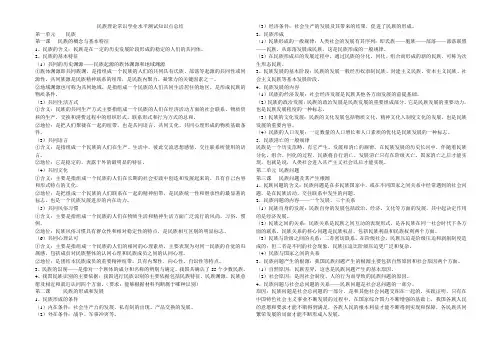

民族理论常识学业水平测试知识点总结第一单元民族第一课民族的概念与基本特征1、民族的含义:民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们的共同体。

2、民族的基本特征(1)共同的历史渊源——民族起源的族体渊源和地域渊源①族体渊源即共同族渊,是指组成一个民族的人们的共同具有氏族、部落等起源的共同性或同源性。

共同族源是民族精神联系的纽带,是民族内聚力、凝聚力的关键因素之一。

②地域渊源也可称为共同地域,是指组成一个民族的人们共同生活居住的地区。

是形成民族的物质条件。

(2)共同生活方式①含义:民族的共同生产方式主要指组成一个民族的人们在经济活动方面的社会联系、物质资料的生产、交换和消费过程中的组织形式、联系形式和行为方式的总和。

②地位:是把人们聚拢在一起的纽带,也是共同语言、共同文化、共同心理形成的物质基础条件。

(3)共同语言①含义:是指组成一个民族的人们在生产、生活中,彼此交流思想感情、交往联系所使用的语言。

②地位:它是稳定的、表露于外的最明显的特征。

(4)共同文化①含义:主要是指组成一个民族的人们在长期的社会实践中创造和发展起来的、具有自己内容和形式特点的文化。

②地位:是把组成一个民族的人们联系在一起的精神纽带,是民族统一性和继承性的最显著的标志,也是一个民族发展进步的内在动力。

(5)共同风俗习惯①含义:主要是指组成一个民族的人们在物质生活和精神生活方面广泛流行的风尚、习俗、惯例。

②地位:民族风俗习惯具有群众性和相对稳定性的特点,是民族相互区别的明显标志。

(6)共同心理认可①含义:主要是指组成一个民族的人们的相同的心理素质。

主要表现为对同一民族的自觉的归属感,包括成员对民族整体的认同心理和民族成员之间的认同心理。

②地位:是团结本民族成员的重要精神纽带,具有内聚性、向心性、自识性等特点。

3、民族的识别——是指对一个族体的成分和名称的辨别与确定。

我国共确认了55个少数民族。

4、我国民族识别的主要依据:我国进行民族识别的主要依据包括民族特征、民族渊源、民族意愿及相近和就近认同四个方面。

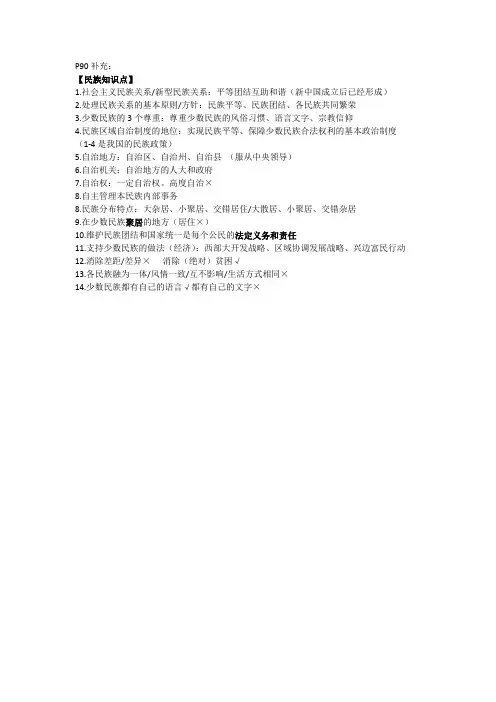

P90补充:

【民族知识点】

1.社会主义民族关系/新型民族关系:平等团结互助和谐(新中国成立后已经形成)

2.处理民族关系的基本原则/方针:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣

3.少数民族的3个尊重:尊重少数民族的风俗习惯、语言文字、宗教信仰

4.民族区域自治制度的地位:实现民族平等、保障少数民族合法权利的基本政治制度(1-4是我国的民族政策)

5.自治地方:自治区、自治州、自治县(服从中央领导)

6.自治机关:自治地方的人大和政府

7.自治权:一定自治权。

高度自治×

8.自主管理本民族内部事务

8.民族分布特点:大杂居、小聚居、交错居住/大散居、小聚居、交错杂居

9.在少数民族聚居的地方(居住×)

10.维护民族团结和国家统一是每个公民的法定义务和责任

11.支持少数民族的做法(经济):西部大开发战略、区域协调发展战略、兴边富民行动

12.消除差距/差异×消除(绝对)贫困√

13.各民族融为一体/风情一致/互不影响/生活方式相同×

14.少数民族都有自己的语言√都有自己的文字×。

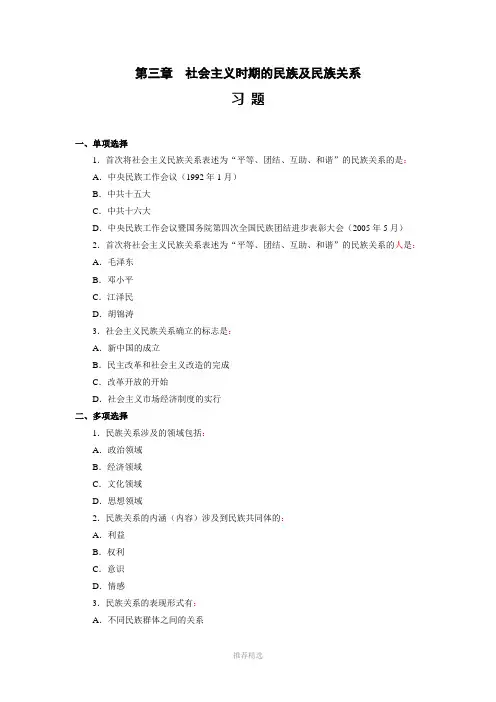

第三章社会主义时期的民族及民族关系习题一、单项选择1.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的是:A.中央民族工作会议(1992年1月)B.中共十五大C.中共十六大D.中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会(2005年5月)2.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的人是:A.毛泽东B.邓小平C.江泽民D.胡锦涛3.社会主义民族关系确立的标志是:A.新中国的成立B.民主改革和社会主义改造的完成C.改革开放的开始D.社会主义市场经济制度的实行二、多项选择1.民族关系涉及的领域包括:A.政治领域B.经济领域C.文化领域D.思想领域2.民族关系的内涵(内容)涉及到民族共同体的:A.利益B.权利C.意识D.情感3.民族关系的表现形式有:A.不同民族群体之间的关系B.不同民族个体之间的关系C.同一民族内部不同群体之间的关系D.同一民族内部不同个体之间的关系4.社会主义民族关系的基础有:A.中国共产党的领导B.社会主义制度的建立C.马克思主义民族理论的指导D.人民民主专政制度5.影响社会主义民族关系的国内负面因素有:A.经济利益引发的摩擦B.文化差异产生的矛盾C.风俗习惯不同引发的风波D.宗教信仰差异产生的误会6.影响社会主义民族关系的国际负面因素有:A.民族分裂势力B.宗教极端势力C.暴力恐怖势力D.民族主义7.社会主义民族关系的本质特征有:A.民族平等B.民族团结C.民族互助D.民族和谐三、判断题1.社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期,各民族间的共同因素在不断增多,但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。

2.平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征。

3.“三个离不开”是指汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

4.发生在两个民族之间的关系就是民族关系。

5.1949年新中国的成立,标志着社会主义民族关系的形成。

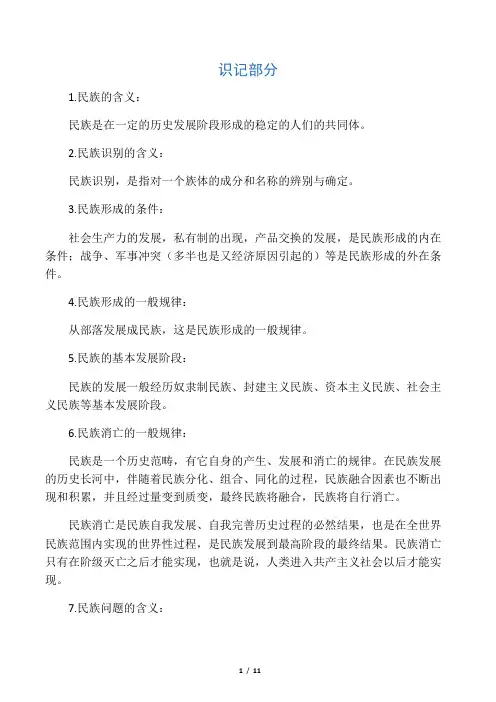

民族的含义:民族是一个历史范畴,有其发生、发展和消亡的过程。

国外至今没有统一的认识,中国学术界理解也不尽一致。

马克思主义认为,民族是“人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”。

因此民族与人种不同,是长期历史形成的社会统一体,是由于不同地域的各种族(或部落)在经济生活、语言文字、生活习惯和历史发展上的不同而形成的。

我国民族的现状一是要把握我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段这一基本国情。

我们讲初级阶段这一基本国情,不能离开民族这一重要因素。

我国民族的基本状况,可以用五个字概括:一是多。

我国56个民族成分,55个是少数民族。

据第五次全国人口普查,少数民族人口1亿多人,占全国总人口的8.41%。

我国几乎所有的县市,都有两个以上的民族共同居住。

二是长。

56个民族历史很长,56个民族中绝大部分都是在中国这片土地上形成的。

三是大。

民族区域自治地方面积大,占我国国土面积的64%。

四是边。

全国2.2万公里陆地边界线有1.9万公里在民族地区,全国135个边境县有107个在民族地区。

边境2100多万人口中,近一半是少数民族。

五是穷。

由于历史的、自然的原因,少数民族生产力水平落后,文化发展水平落后,群众生活水平落后。

这五个字包含的内容,是社会主义初级阶段国情的重要组成部分,是我们研究、制定发展战略和政策措施时绝不能忽略的。

中国民族:汉族是中国人口最多,地域分布最广的民族。

汉族广泛分布在全国各地,其中主要集中在东北、华北、华东、中南、甘陕以及云贵川渝等地区。

藏族主要分布在西藏、青海、四川和云南等地;满族分布在东北;蒙古族主要分布在内蒙古自治区;维吾尔族主要分布在新疆;回族主要分布在宁夏;壮族主要分布在广西。

台湾当局将大陆通称的台湾高山族称为原住民,并将其划分为12个民族。

中华民族虽然仅仅是一个政治概念和政治宣传,并非人类学社会学里的民族。

但全球华人在“中华民族”这一大背景、大前题下团结奋进,气壮山河的历史却堪与天地同寿,日月同辉!从洪秀全的金田起义、康梁的维新变法、何子渊的教育革新,再到孙中山的民主革命,无不得益于炎黄子孙始终以国家民族大义为己任、敢为天下先、善为天下先、屹立潮头、自强不息的民族精神。

民族间的相互关系问题,主要表现在政治、经济、文化、语言文字、风俗习惯、宗教信仰等方面。

它是多民族国家中,或在不同国家之间关系中经常遇到的社会问题,是在民族的活动、交往联系中发生的问题。

只要民族存在,就会有族际社会,也就必然产生民族问题。

因为民族特点本身在使人们区分为不同民族群体的同时便包涵着形成民族问题的内部机制,民族特点导致民族差异,民族与民族差异的存在产生出不同的民族问题。

而且,民族将是一个长期的历史存在,民族差异的持久性也将使民族问题长期存在。

只是在不同的历史条件与时代背景下,民族问题的表现形态和内容不尽相同而已。

如民族歧视、民族压迫、民族剥削、民族奴役、民族纠纷和民族斗争是阶级社会民族问题的主要内容。

在多民族的社会主义国家,由于消灭了剥削阶级和生产资料私有制,铲除了民族压迫的根源,实现了民族平等、民族团结,各民族间的关系发生了根本性的变化。

但历史上遗留下来的各民族间在政治、经济、文化等方面事实上的不平等仍然存在,并成为其他民族问题产生的主要原因。

民族问题:所谓民族问题,指的是在民族关系上民族与民族之间的矛盾问题。

指民族从形成、发展直到消亡之前的各个历史阶段,不同民族和民族集团间在社会生活的各个领域发生的各种矛盾。

民族问题是一个社会政治问题,属于一定的历史范畴。

它随着人们形成为不同的民族而发生,也将随着民族差别的消失而消失。

解决民族问题,核心是实现民族平等和民族团结问题。

狭义的民族问题从狭义方面讲,民族问题是指从民族产生、发展直至消亡的各个历史阶段,不同民族之间在社会生活的各个领域发生的一切矛盾问题。

民族之问存在矛盾,才能产生民族问题。

作为一种历史范畴,民族问题有自己的产生、发展和消亡的规律。

民族问题表现在政治、经济、文化、生活方式和风俗习惯、宗教信仰等各个方面,在不同的历史时期和不同的条件下,具有不同的内容和性质。

广义的民族问题从广义上讲,民族问题还涉及民族自身的发展以及民族和阶级、国家之间的关系问题。

第三章社会主义时期的民族及民族关系习题一、单项选择1.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的是:A.中央民族工作会议(1992年1月)B.中共十五大C.中共十六大D.中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会(2005年5月)2.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的人是:A.毛泽东B.邓小平C.江泽民D.胡锦涛3.社会主义民族关系确立的标志是:A.新中国的成立B.民主改革和社会主义改造的完成C.改革开放的开始D.社会主义市场经济制度的实行二、多项选择1.民族关系涉及的领域包括:A.政治领域B.经济领域C.文化领域D.思想领域2.民族关系的内涵(内容)涉及到民族共同体的:A.利益B.权利C.意识D.情感3.民族关系的表现形式有:A.不同民族群体之间的关系B.不同民族个体之间的关系C.同一民族内部不同群体之间的关系D.同一民族内部不同个体之间的关系4.社会主义民族关系的基础有:A.中国共产党的领导B.社会主义制度的建立C.马克思主义民族理论的指导D.人民民主专政制度5.影响社会主义民族关系的国内负面因素有:A.经济利益引发的摩擦B.文化差异产生的矛盾C.风俗习惯不同引发的风波D.宗教信仰差异产生的误会6.影响社会主义民族关系的国际负面因素有:A.民族分裂势力B.宗教极端势力C.暴力恐怖势力D.民族主义7.社会主义民族关系的本质特征有:A.民族平等B.民族团结C.民族互助D.民族和谐三、判断题1.社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期,各民族间的共同因素在不断增多,但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。

2.平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征。

3.“三个离不开”是指汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

4.发生在两个民族之间的关系就是民族关系。

5.1949年新中国的成立,标志着社会主义民族关系的形成。

第三章社会主义时期的民族及民族关系习题一、单项选择1.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的是:A.中央民族工作会议(1992年1月)B.中共十五大C.中共十六大D.中央民族工作会议暨国务院第四次全国民族团结进步表彰大会(2005年5月)2.首次将社会主义民族关系表述为“平等、团结、互助、和谐”的民族关系的人是:A.毛泽东B.邓小平C.江泽民D.胡锦涛3.社会主义民族关系确立的标志是:A.新中国的成立B.民主改革和社会主义改造的完成C.改革开放的开始D.社会主义市场经济制度的实行二、多项选择1.民族关系涉及的领域包括:A.政治领域B.经济领域C.文化领域D.思想领域2.民族关系的内涵(内容)涉及到民族共同体的:A.利益B.权利C.意识D.情感3.民族关系的表现形式有:A.不同民族群体之间的关系B.不同民族个体之间的关系C.同一民族内部不同群体之间的关系D.同一民族内部不同个体之间的关系4.社会主义民族关系的基础有:A.中国共产党的领导B.社会主义制度的建立C.马克思主义民族理论的指导D.人民民主专政制度5.影响社会主义民族关系的国内负面因素有:A.经济利益引发的摩擦B.文化差异产生的矛盾C.风俗习惯不同引发的风波D.宗教信仰差异产生的误会6.影响社会主义民族关系的国际负面因素有:A.民族分裂势力B.宗教极端势力C.暴力恐怖势力D.民族主义7.社会主义民族关系的本质特征有:A.民族平等B.民族团结C.民族互助D.民族和谐三、判断题1.社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期,各民族间的共同因素在不断增多,但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。

2.平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征。

3.“三个离不开”是指汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

4.发生在两个民族之间的关系就是民族关系。

5.1949年新中国的成立,标志着社会主义民族关系的形成。

如何维护民族团结中华民族是五十六个民族团结的大家庭,五十六个民族是不可分割的整体。

作为当代大学生,我们有责任维护世界和平,民族团结。

我们是祖国的未来,二十一世纪将由我们主宰,我们应提高自身素质,培养爱国主义精神。

二零零八年奥运会的成功举办,中国已经向世界证明了他的实力,世界东方的这条巨龙已经苏醒。

二零零九年中华人民共和国60周年的华诞,十月一日在天安门广场阅兵仪式又再次吸引了全世界的目光。

时至今日,我们中国已经走过了60年的风雨和坎坷路程。

当全世界的人民都在关注着崛起的中华民族,我们都为自己作为中华民族的一名儿女而感到自豪。

一个人要想成功是艰辛的,同样一个国家要想繁荣昌盛也是不容易的。

在中国经济、军事、科技高速发展的时候,总有一些人想要阻碍中国的发展,破坏中华民族的团结。

民族团结是社会主义民族关系的基本特征和核心内容之一,也是中国共产党和国家所追求的目标。

社会主义社会各民族之间的团结,是以中国共产党的领导和党的团结为核心的,是以社会主义制度和祖国统一为基础的。

作为中国民族政策体系的重要组成部分,它包括反对民族压迫和民族歧视。

维护促进民族团结,民族团结包括不同民族之间的团结,也包含着民族内部的团结。

各族人民应齐心协力,共同促进祖国的发展繁荣。

民族团结是社会主义社会发展进步的必要前提。

我们应反对民族分裂,维护祖国统一。

民族团结是社会安定、国家昌盛和民族进步繁荣的必要条件。

中国的民族团结与国家统一有着内在的联系。

民族团结的原则要求各族人民热爱祖国、维护统一,反对一切破坏团结、分裂祖国的活动。

为了给中国二零零八年奥运会制造一些混乱,达赖集团在西方敌对势力的支持怂恿下,蓄意制造了骇人听闻的拉萨“3.14”打砸抢烧严重暴力犯罪事件。

在二零零九年在中华民族六十华诞之际,乌鲁木齐又爆发了“7·5”事件。

这两次事件都是有组织有预谋的严重暴力犯罪事件,而且都是有西方势力做后盾。

西方资本主义为什么要帮助那些破坏中华民族团结的人,是因为他们怕中华民族的繁荣昌盛舰队他们的发展造成威胁。

46、我国社会主义民族关系的实质和特征?答;社会主义民族关系,其实质是体现着基本上是各族劳动人民之间的关系。

特征;平等团结互助。

47什么是民族区域自治?答;我国的民族区域自治是在国家统一的领导下,各少数民族聚居的地方实行民族区域自治,设立自治机关,行使自治权。

48四项基本原则的内容?1坚持社会主义道路2坚持人民民主专政3坚持中国共产党的领导4坚持马列主义毛泽东思想49三个离不开的思想是?少数民族离不开汉族,汉族离不开少数民族,各族人民相互离不开50国家实施西部大开发战略的意义?答一是实施西部大开发是解决当代中国民族问题的必然选择。

二是实施西部大开发有助于进一步足进各民族之间的团结合作。

三是实施西部大开发战略,符合社会稳定,民族团结和祖国统一的要求51简述民族区域自治是我国解决民族问题的伟大创举。

答民族分裂主义是指破坏中华民族大团结分裂祖国反对社会主义制度,反对中国共产党的领导的反对反动势力及其现实行为。

民族分裂主义本质是一定范围的阶级斗争的种特殊表现,是政治问题,而不是民族宗教问题,其政治目的就是妄图建立破坏祖国统一的分裂主义政权,作为一种反动思源,她是资产阶级民族主义极端化发展的表现,这种民族分裂主义主要是近代以来随着资本主义扩大,西方国家大肆推行殖民统治过程中形成的。

52新疆如何深化改革,加快发展。

答少数民族发展民族地区经济,足进社会进步,关系到少数民族人民的根本利益,切身利益,因此必须依靠广大少数民族群众的努力,政府的支持,发达地区的帮助,应该的,但是自力更生,学会用自己的脚走路才是真正加快经济的立足点,民族地区应当做到全方位的调整深化改革足进发展。

1培育和完善市场体系市场是一个有机整体组成市场系统的各个要素的发育状况直接决定着市场和发展。

2深化经济体制改革民族地区必须解决好市场体制的许多矛盾,民族地区应加快市场进程,发展多种形式和多种成分的经济,3加强联合扩大开放从国内来说,国家早已把坚定不移的对外开放确定为今后我国经济社会发展必须贯彻的重要方针之一 4优化结构实现良性循环民族地区的经济结构,受到各族社会发展形态和各地区自然地理条件的影响和制约,随着市场经济的发展,民族地区要优化经济结构实现了良性循环。

中华民族大团结知识点总结中华民族大团结知识点总结1两个共同:共同团结奋斗,共同繁荣富强。

2三个离不开:汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间相互离不开。

3四个认同:对祖国的认同;中华民族;中华文化;中国特色社会主义道路。

4马克思主义五观:国家观;历史观;民族观;文化观;宗教观。

第一课中华民族的形成与发展1、中华民族经历了古代的自在民族阶段,近现代的自觉民族阶段和新中国成立后的新发展新阶段。

经过长期的历史发展,中华大地上的各民族形成了“你中有我,我中有你”,杂居交融,共生互补的格局,汇聚成了统一的中华民族。

2、当代中国人的宝贵遗产有三项:一是56个勤劳、勇敢、智慧的民族,形成了多元一体的中华民族大家庭;二是960多万平方千米的陆地国土和473万平方千米的海洋疆域,是世界上面积最大的国家之一,是我们中华民族的共有家园;三是异彩纷呈、相互包容的中华文化。

3、中华文明的起源是多源多流的。

“华夷五方之民”交错居住,经济文化交流密切,通婚联姻不断出现,政治上统一的趋势不断加强,中华民族初具雏形。

4、中华民族的自在发展阶段秦汉时期:同意的多民族国家初步形成。

魏晋南北朝至唐宋时期:各民族大融合。

元明清时期:中华民族“多元一体”格局渐趋稳定。

5、在维护国家统一的领土完整的长期斗争中,中国各民族的国家意识、中华民族的自觉意识进一步增强,中华民族成为各民族普遍认同和共同归属。

1949年在中国共产党的领导下,以“中华民族”为族称的新型民族共同体获得了稳固的国家形态,标志着当代中国民族国家的构建完成。

第二课中华民族的内涵与中华民族精彩1、中华民族的内涵:中华民族是中国境内各民族的总称,是中国各民族的历史、文化、共同利益等方面密切结合、相互交融的多民族共同体。

中华民族各成员具有共同的民族认同中华民族具有“多元一体”的特点“多元”是指兄弟民族都有其起源、形成、发展的历史,文化具有多样性。

“一体”是指我国各民族已结合成相互依存、统一而不可分割的整体,各民族的发展相互关联、相互交融、相互依存,具有不可分割的内在联系和共同的民族利益,形成了既有个性又有共性的民族复合体。

社会主义民族关系:

社会主义民族关系是指在社会主义制度下建立起来的新型民族

关系。在中国,完成社会主义改造以后,各民族之间的这种新型关系

已经逐步形成。它的基本特征是:各民族都已摆脱阶级剥削制度,产

生民族对抗的阶级根源已不存在;占民族人口绝大多数的劳动人民已

成为民族命运的主宰,民族之间的关系基本上是各族劳动人民间的关

系,是平等、团结、互助、和谐的关系;各民族都统一在无产阶级政

党和无产阶级政权的领导之下;各民族的指导思想是马克思列宁主

义、毛泽东思想;各民族的奋斗目标是一致的,即共同建设社会主义。

社会主义民族关系是社会主义民主和社会主义物质文明、精神文

明的体现,是全社会团结一致、友爱互助、共同奋斗、共同前进的新

型社会关系的重要组成部分。

社会主义民族关系确立之后,还需要在实践中不断巩固和发展,

主要渠道是:在国家的社会主义建设中,大力发展少数民族的经济和

文化,逐步缩短先进民族同落后民族之间的差距。把社会主义民主制

度和民主生活逐步扩展到政治生活、经济生活、文化生活和社会生活

各方面,通过发扬民主、调整民族关系、进行自我教育,正确处理民族

间的矛盾。经常地广泛地进行爱国主义、共产主义和民族政策、民族

团结的教育,克服各种民族主义,以及一切不利于民族平等、团结、

互助、和谐的消极因素。

2018年3月11日,第十三届全国人民代表大会第一次会议通

过的宪法修正案,将宪法序言第十一自然段中“平等、团结、互助的

社会主义民族关系已经确立,并将继续加强。”修改为:“平等团结

互助和谐的社会主义民族关系已经确立,并将继续加强。”