高速铁路隧道空气动力学

- 格式:ppt

- 大小:6.89 MB

- 文档页数:84

高速列车通过隧道时产生的空气动力学问题汇报人:日期:•引言•高速列车通过隧道时的空气动力学现象目录•高速列车通过隧道时空气动力学问题的研究方法•高速列车通过隧道时空气动力学问题的解决方案•高速列车通过隧道时空气动力学问题的未来研究方向目录01引言高速列车通常以超过200公里/小时的速度运行,具有特殊的动力学特性和空气动力学性能。

高速列车的特性隧道通常由入口、出口和洞身组成,为列车提供通行空间。

隧道的基本结构高速列车与隧道概述空气动力学在高速列车与隧道中的应用空气动力学对高速列车的影响高速列车在隧道中运行时,由于空气流动受到限制,会产生一系列的空气动力学问题,如压力波、气动噪声等。

空气动力学对隧道的影响高速列车通过隧道时,由于车速较高,会对隧道内的空气流动产生扰动,从而影响隧道的通风和空气质量。

02高速列车通过隧道时的空气动力学现象车尾部分的空气则因为突然的扩张而形成低压区,导致车尾部分的气压低于周围环境气压。

这种压力波现象会导致列车受到额外的阻力,称为“压缩波阻力”。

列车进入隧道时,由于突然的截面变化,车头前方的空气受到挤压,形成高压区。

列车进入隧道时的压力波现象当列车通过隧道时,车体周围的空气流动受到列车形状和速度的影响,形成涡旋流动。

这种涡流现象会导致列车受到额外的阻力,称为“涡流阻力”。

涡流阻力的产生与车体的形状、速度以及隧道的截面形状有关。

列车通过隧道时的涡流现象01车尾部分的空气则因为突然的收缩而形成高压区,导致车尾部分的气压高于周围环境气压。

这种压力波现象会导致列车受到额外的阻力,称为“膨胀波阻力”。

膨胀波阻力的产生与车体的形状、速度以及隧道的截面形状有关。

当列车驶出隧道时,车头前方的空气受到挤压后突然扩张,形成低压区。

020304列车驶出隧道时的压力波现象03高速列车通过隧道时空气动力学问题的研究方法边界元方法(BEM)将问题域划分为边界元,通过求解边界元方程得到问题域内的压力分布和速度分布。

高速铁路隧道空气动力学数值模拟方法分析的开题报告一、研究背景和目的高速铁路隧道建设在我国发展中起着至关重要的作用。

高速铁路隧道内部的空气流动影响列车安全、乘客舒适度和能源消耗等多个方面,因此对于高速铁路隧道内部空气动力学的研究具有十分重要的意义。

同时,传统试验方法昂贵且不易操作,因此数值模拟方法成为了研究高速铁路隧道内部空气动力学的有效手段。

本论文旨在对高速铁路隧道的空气动力学数值模拟方法进行分析,以期为高速铁路隧道的设计、施工和运营提供科学、可靠的基础。

二、研究内容和方法本论文主要研究高速铁路隧道空气动力学数值模拟方法。

具体内容包括:1. 高速铁路隧道内部的空气动力学基本原理和流动特性。

2. 常见的高速铁路隧道空气动力学数值模拟方法,如CFD、LES、DNS等。

3. 针对不同的隧道类型和工况选择合适的数值模拟方法,并指导隧道的设计、施工和运营。

本论文将采用文献资料法和数值模拟法进行研究。

文献资料法将对国内外高速铁路隧道空气动力学数值模拟的相关进展进行梳理和分析。

数值模拟法将选取ANSYS Fluent软件进行建模,分析不同参数下的流场特征和涡流结构。

三、预期成果本论文预期达到以下成果:1. 对高速铁路隧道的空气动力学数值模拟方法进行分析和总结,为高速铁路隧道内部空气动力学的研究提供参考。

2. 针对不同的隧道类型和工况选择合适的数值模拟方法,并指导隧道的设计、施工和运营。

3. 对高速铁路隧道内部流场特征和涡流结构进行分析,为高速铁路隧道内部的乘客舒适度和能源消耗提供参考。

四、研究意义本论文对于高速铁路隧道的设计、施工和运营具有重要的意义。

一方面,该论文对高速铁路隧道内部空气动力学数值模拟方法进行分析,为高速铁路隧道的设计、施工和运营提供了科学、可靠的指导。

另一方面,该论文对高速铁路隧道内部流场特征和涡流结构进行分析,为高速铁路隧道内部的乘客舒适度和能源消耗提供了参考,有助于提升高速铁路隧道的运营效率和舒适度。

高速列车隧道的空气动力学效应及解决措施高速列车通过隧道时会产生一系列的空气动力学效应,包括气压波、空气抽吸、阻力增加、噪音扩大等问题。

为了解决这些问题,需要采取一些技术措施。

首先,气压波是高速列车通过隧道时产生的一种空气波动。

隧道的出入口会引起气压的突变,进而形成气压波。

为了减轻气压波的影响,可以采用以下方法:1.设计合理的隧道出入口结构,减小气压突变的幅度。

通过合适的设计和工程施工,可以减小气压波对列车和旅客的影响。

2.在出入口处设置缓冲区,使空气压力逐渐恢复平衡。

通过设置缓冲区,使气压波逐渐减小,减轻对列车和旅客的冲击。

其次,高速列车通过隧道时会产生空气抽吸效应。

当列车快速进入或离开隧道时,会形成气流,产生空气抽吸。

为了解决空气抽吸的问题,可以考虑以下措施:1.在隧道出入口设置风帘,减少空气流动。

通过设置风帘,可以减少隧道出入口的气流,减轻空气抽吸现象,并减少对列车运行的干扰。

2.通过改善列车的车身结构,减小空气抽吸效应。

合理设计列车的车身形状,采用减阻设计,可以降低空气抽吸的强度,减少对列车运行的影响。

此外,高速列车通过隧道时还会面临阻力增加和噪音扩大的问题。

1.优化隧道的设计和施工工艺,减小阻力。

通过合理设计隧道的几何形状和采用光滑的内壁材料,可以减小列车运行时的阻力,提高列车的运行效率。

2.在隧道内部设置噪音吸收层,减少噪音的传播。

通过在隧道内部设置吸音材料,可以有效减少列车行驶产生的噪音,提高隧道的环境舒适性。

综上所述,高速列车通过隧道时会产生一系列的空气动力学效应,包括气压波、空气抽吸、阻力增加、噪音扩大等问题。

为了解决这些问题,需要采取合理的技术措施,包括隧道出入口结构设计、风帘设置、车身结构优化、隧道设计和施工工艺优化、噪音吸收层的设置等。

通过这些措施的应用,可以减轻空气动力学效应的影响,提高高速列车通过隧道的安全性和舒适性。

高速铁路隧道简介一、高速铁路隧道概况根据2014年1月1日起实施的《铁路安全管理条例》规定,高速铁路是指设计开行时速250公里以上(含预留),并且初期运营时速200公里以上的客运列车专线铁路。

1、高速铁路隧道的特点与一般铁路隧道不同,高速铁路隧道的特点体现在空气动力学特性方面。

当列车高速进入隧道时,由于隧道的边壁限制了隧道内空气的侧向流动和向上流动,使得列车前方的空气受压缩,气压升高。

随着列车继续前进,在车后留下空间,致使空气向此空间补充,气压随之降低。

因此列车通过隧道时,隧道内某一点的空气压力将会产生从上升到下降即从压缩到膨胀这样一个瞬变过程。

另外,列车头部进入隧道时,强烈冲击隧道中的静止空气柱,形成压力脉冲,并以声速向隧道出口方向运动,在出口突然释放,一部分散布到隧道出口,产生微气压波,另一部分发生反射,由正压变为负压,同样以声速沿列车运行相反的方向运动,遇到列车后,空气阻力在大气压力附近发生波动,使旅客的耳朵发生明显不适。

微气压波也可能产生空气动力学噪声,对隧道出口的建筑物产生影响。

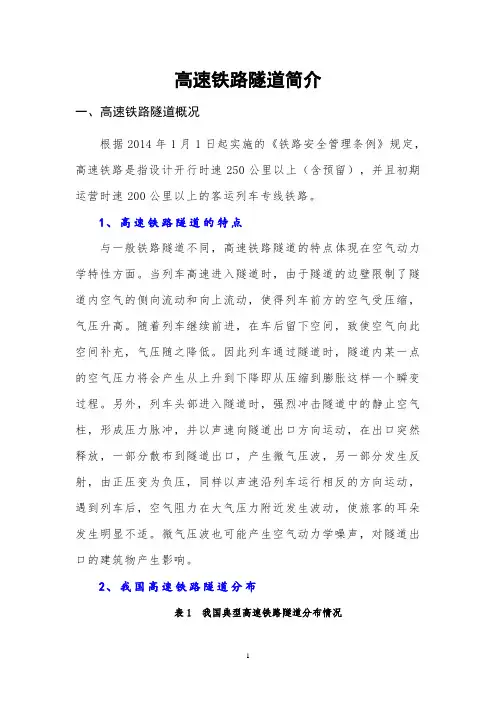

2、我国高速铁路隧道分布表1 我国典型高速铁路隧道分布情况线别线路长度(km)隧道数量(座)隧道长度(km) 隧线比(%)武广客专874 232 164 18.77郑西客专485 38 77 15.88甬温线274 58 89 32.48温福线298 72 163 54.8福厦线265 35 41 15.3武合线356 37 64 18石太线189 32 75 39.4合计2741 504 673 24.55表2 部分客运专线特长隧道表序号隧道名称隧道长度(km)所属线别1 太行山隧道27848 石太线2 大别山隧道13253 武合线3 霞浦隧道13099 温福线4 南梁隧道11536 石太线5 金寨隧道10700 武合线6 大瑶山一号隧道10080 武广客专注:除太行山隧道外,均为双线隧道。

二、高速铁路隧道衬砌断面1、直线隧道净空高速铁路因其时速标准不同,隧道断面形式各异,衬砌内轮廓净空有效面积也不同,如表3所示。

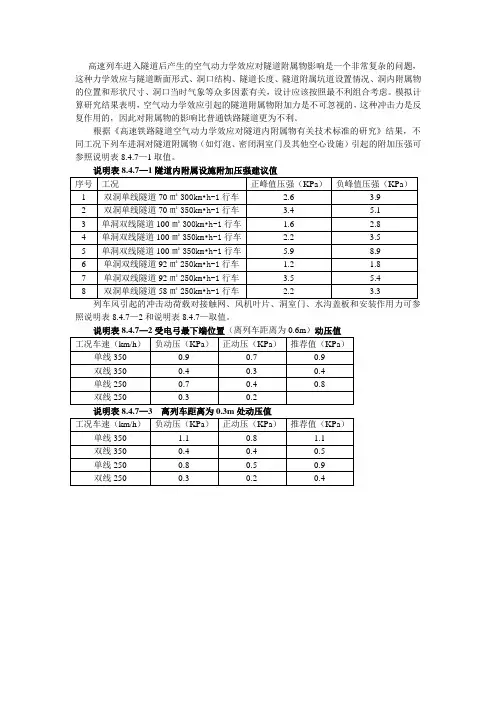

高速列车进入隧道后产生的空气动力学效应对隧道附属物影响是一个非常复杂的问题,这种力学效应与隧道断面形式、洞口结构、隧道长度、隧道附属坑道设置情况、洞内附属物的位置和形状尺寸、洞口当时气象等众多因素有关,设计应该按照最不利组合考虑。

模拟计算研究结果表明,空气动力学效应引起的隧道附属物附加力是不可忽视的,这种冲击力是反复作用的,因此对附属物的影响比普通铁路隧道更为不利。

根据《高速铁路隧道空气动力学效应对隧道内附属物有关技术标准的研究》结果,不同工况下列车进洞对隧道附属物(如灯泡、密闭洞室门及其他空心设施)引起的附加压强可参照说明表8.4.7—1取值。

说明表8.4.7—1隧道内附属设施附加压强建议值

照说明表8.4.7—2和说明表8.4.7—取值。

![流体力学结课论文:空气动力学在高速铁路建设中的应用研究[大全5篇]](https://uimg.taocdn.com/401fa8daf9c75fbfc77da26925c52cc58bd69069.webp)

流体力学结课论文:空气动力学在高速铁路建设中的应用研究[大全5篇]第一篇:流体力学结课论文:空气动力学在高速铁路建设中的应用研究流体力学结课论文空气动力学在高速铁路建设中的应用研究摘要:我国高速铁路建设正处于上升期,高铁建设中遇到的问题也越来越多,相关理论研究对于高铁建设的顺利开展意义重大。

本文通过对空气动力学的学习研究,初步认识和了解了空气动力学在高速铁路隧道建设中的应用,对流体力学对于土木工程的重要性有了更进一步的认识。

关键词:土木工程高速铁路隧道空气动力学流体力学1前言哈大高速铁路是国家“十一五”规划的重点工程,被纳入国家《中长期铁路网规划》。

哈大高铁指在中国黑龙江省哈尔滨市与辽宁省大连市之间建设的高速客运专用铁路,于2007年8月23日正式开工建设,2012年12月1日正式开通运营。

哈大客运专线(高铁)是我国中长期铁路规划中“四纵四横”高速铁路网的“一纵”,是京哈高铁的重要组成部分,通车后将成为世界上第一条投入运营的穿越高寒地区的高速铁路。

流体力学在土木工程中应用广泛,而在高速铁路的建设过程中,流体力学的重要分支空气动力学则起到了极为重要的作用。

我国高速铁路建设正处于上升期,高铁建设中遇到的问题也越来越多,相关理论研究对于高铁建设的顺利开展意义重大。

2空气动力学简介空气动力学是流体力学的一个分支,它主要研究物体在同气体作相对运动情况下的受力特性、气体流动规律和伴随发生的物理化学变化。

它是在流体力学的基础上,随着航空工业和喷气推进技术的发展而成长起来的一个学科。

最早对空气动力学的研究,可以追溯到人类对鸟或弹丸在飞行时的受力和力的作用方式的种种猜测。

17世纪后期,荷兰物理学家惠更斯首先估算出物体在空气中运动的阻力;1726年,牛顿应用力学原理和演绎方法得出:在空气中运动的物体所受的力,正比于物体运动速度的平方和物体的特征面积以及空气的密度。

这一工作可以看作是空气动力学经典理论的开始。

1755年,数学家欧拉得出了描述无粘性流体运动的微分方程,即欧拉方程。

高速铁路隧道空气动力学高速铁路隧道是现代城市化进程中发展必须的关键基础设施,它可以加快人员、物资和信息的流动,有助于城市经济的发展。

然而,在高速铁路隧道建设上,需考虑的因素有很多,其中空气动力学问题是一个极为重要的方面。

本文将介绍高速铁路隧道中的空气动力学问题及其解决方法。

一、高速铁路隧道中的空气动力学问题1.风速高速铁路隧道建设的地点一般都位于山区或高地区域,因此该地区风速较高。

如果隧道布局不合理,会使隧道内部风速达到一定的值,对运行车辆产生极大影响。

通过对风的测定及数据分析,设计者可以为隧道设计出最经济、最优化的几何形状。

2.风向风向是影响高速铁路隧道设计的另一个重要因素。

在设计时,需要根据风向确定隧道通风口、排气口、烟道口等位置,避免污染物进入隧道内部。

3.气流高速铁路隧道内部的气流是由风压或离线通风系统控制的。

通过在隧道内进行模拟、测试及测量气流,可以确定隧道内部的最佳通风方案。

4.污染物高速铁路隧道中的污染物主要来自烟尘、尾气等。

隧道内部采用空气净化设备可以有效地减少污染物的浓度,确保旅客及运营车辆的安全。

二、高速铁路隧道的空气动力学解决方案1.优化隧道布局为高速铁路隧道设计合理的几何形状具有非常重要的作用。

通过合理的设计,不仅可以达到优化气流分布的目的,还可以减少空气阻力、风险等方面的影响。

2.合理布局通风系统隧道内部的通风设备要合理布局,便于管理,便于清理维护。

同时,通风设备的质量要可靠,保证其在实际运营过程中能够正常工作,隧道内部的气流平衡是保证通风效果的另一个重要因素。

3.采用高科技气流控制技术在高速铁路隧道内,为了控制气流、降低水准风、改善空气质量,采用空气动力学控制技术是一种可行的方式。

通过在隧道内部采用无人机或传感器等设备,实时检测气象信息及空气质量信息,通过反馈控制,降低隧道内部的风速及污染物浓度。

总之,高速铁路隧道建设中的空气动力学问题是一个十分复杂的问题,对于设计者来说,需要考虑的因素很多。

第28卷㊀第3期2023年6月㊀哈尔滨理工大学学报JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY㊀Vol.28No.3Jun.2023㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀高速铁路隧道内接触网空气动力学影响因素研究彭龙虎1,㊀李向东2,㊀李文斌3,㊀王小兵2,㊀刘春浩2(1.中铁建电气化局集团南方工程有限公司,武汉430070;2.北京铁科英迈技术有限公司,北京100080;3.青岛大学机电工程学院,山东青岛266071)摘㊀要:为了探究高速铁路隧道内接触网空气动力学的影响因素,基于有限体积法,建立动车组通过不同隧道的空气动力学模型,并采用流体力学软件数值模拟接触网空气的三维外流场㊂从仿真结果中得到不同工况条件下的风荷载极值,分析计算接触网线索的基本风偏移㊂研究结果表明:隧道内接触网风荷载的主要影响因素为隧道净空断面积与车速㊂动车组在隧道内通过和交会时,接触网线索的最大风偏移值随着隧道净空断面积的增大而减小,随着速度的增大呈非线性的方式增加㊂为保证安全,可考虑减小接触网的跨距长度或增大线索的水平张力来减少接触网线索的风偏移㊂关键词:隧道;净空断面积;数值模拟;风荷载;风偏移DOI :10.15938/j.jhust.2023.03.019中图分类号:U225.1文献标志码:A文章编号:1007-2683(2023)03-0149-10Study on Aerodynamic Factors of Overhead Catenary in High-speed Railway TunnelPENG Longhu 1,LI Xiangdong 2,LI Wenbin 3,WANG Xiaobing 2,LIU Chunhao 2(1.China Railway Construction Electrification Bureau Group South Engineering Co.,LTD,Wuhan 430070,China;2.Beijing IMAP Technology Co.,LTD,Beijing 100080,China;3.College of Mechanical and Electrical Engineering,Qingdao University,Qingdao 266071,China)Abstract :In order to explore the influencing factors of catenary aerodynamics in high-speed railway tunnels,based on the finite volume method,the aerodynamics models of train-set passing through different tunnels were established,and the three-dimensional outflow field of catenary air were numerically simulated by using fluid dynamics software.The extreme values of wind load under different working conditions were obtained from the simulation results,and the basic wind migration of catenary clues was analyzed and calculated.The results show that the main factors affecting the wind load of the catenary in the tunnel are tunnel clearance area and vehicle speed.When the train-set passes and crosses in the tunnel,the maximum wind offset value of the catenary clues decreases with the increase of the tunnel clearance area,and increases in a nonlinear way with the increase of the speed.In order to ensure safety,the wind deviation of catenary can be reduced by reducing the span length of catenary or increasing the horizontal tension of catenary.Keywords :tunnel;clearance area;numerical simulation;wind load;wind drift㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收稿日期:2022-05-10基金项目:山东省自然科学基金(ZR2019PEE011).作者简介:彭龙虎(1983 ),男,高级工程师;李向东(1980 ),男,高级工程师.通信作者:李文斌(1997 ),男,硕士研究生,E-mail:401007532@.0㊀引㊀言接触网系统是高速铁路的 生命线 ,影响着我国铁路运输安全㊂接触网多沿铁路线露天架设,其工作环境十分复杂㊂随着动车组运营速度不断提升,强气流扰动导致接触网产生大幅非线性强振动,刮弓㊁断网等事故的发生几率增大㊂特别是在动车组通过隧道和在隧道内交会时,由于膨胀波和压缩波在隧道壁面和列车车头㊁车尾反射,系列的波不断进行干扰和重叠,使隧道内的空气压力不断变化,呈现非常强的非定常特性风荷载,导致接触网可能发生低频率㊁大振幅的舞动现象,从而导致受电弓不能正常取流,造成运营中断㊂目前,国内外学者对弓网的空气动力学问题已开展一些研究工作并取得显著成果[1-3]㊂于万聚等[4]对高速运行的弓网系统动态受流特性进行仿真研究,结果表明受流质量随着速度的提高而下降㊂王石玉[5]分析了风速取值的影响因素以及接触网结构风载荷的影响,建议接触网的结构设计考虑其固有自振周期避开风振周期㊂J.Pombo[6-7]等建立接触网和受电弓仿真模型,仿真结果表明横风会增加受电弓的抬升力,使接触压力波动更为剧烈㊂赵飞等[8]运用谐波合成法模拟风场,研究表明随机风场对接触网风振响应和弓网的动态性能影响很大㊂刘长利[9]采用非线性有限元法对接触网风致响应特性及弓网运行安全问题分析㊂李瑞平等[10]建立与时间和空间相关的接触网脉动风场,研究表明接触网设计需采用脉动风荷载进行接触网的风偏和强度设计㊂刘志刚等[11]采用多种方法进行脉动风速时程的模拟,结果表明用谐波合成法模拟接触网风场速度较为合适㊂Kerstin S等[12]对弓网系统动力学仿真展开研究,其结果为弓网系统的稳定受流提供重要的技术支撑㊂为研究隧道内接触网风荷载随隧道长度㊁净空断面积㊁线间距等因素的变化规律,本文基于有限体积法,采用流体动力学软件FLUENT并结合动滑移网格技术,建立动车组通过不同长度㊁净空断面积㊁线间距隧道的空气动力学模型[13],模拟动车组在隧道内通过和交会时隧道内接触网的空气三维外流场,并结合实车试验进行了模型验证,获得了不同工况条件下风荷载极值,并将其作为接触网线索所受的风荷载,结合理论计算公式,分析计算接触网线索的基本风偏移极值㊂1㊀风荷载仿真计算接触悬挂的水平负载主要指风负载,它是指风吹到接触线㊁承力索㊁支柱上所产生的压力,即为风压㊂风压以恒定风速垂直吹到单位面积上所形成的压力为理论分压,其表达式为q=12ρv2(1)式中:q为理论风压,kN/m2;ρ为空气密度,kg/m3; v为风速,m/s㊂动车组在隧道内通过和交会时,由于膨胀波和压缩波在隧道壁面和列车车头㊁车尾反射,系列的波不断进行干扰和重叠,使隧道内的空气压力不断变化,呈现出非常强的非定常特性的风荷载㊂车型横截面形状及隧道结构的不同也会导致接触网四周压力分布不均匀㊂由于接触网线索的电压为高压电,无法通过现场实测得到接触网线索的风荷载数值㊂因此,本文采用流体力学软件FLUENT对隧道内接触网周围三维空气外流场模型来数值模拟计算获取风荷载㊂数值模拟计算区域共分为6个子区域[14-15],其中:区域①为近地面空气区域,该区域和地面连接,用靠近地面的网格模拟边界层,同时该区域狭长,纵横比非常大,可用结构网格生成网格;区域②为动车组前后的空气区域,其包含隧道内空气区域,形状接近隧道断面,随动车组一起运动(可与动车组定义为一个运动区域),在动车组周边区域的网格密集,在远离动车组区域的网格稀疏;区域③为动车组周围一个较小的空气区域,该区域随动车组一起运动,动车组车壁附近的流场复杂,要求网格非常密,因此,该区域不宜太大,以减小网格的规模;区域④为包含远场边界在内的隧道外的大部分区域,即隧道两端的空气外域,为了不影响计算准确度,该区域长㊁宽宜为动车组长㊁宽的5倍左右,该区域比较规整,可用结构化网格,距离区域⑤较近的地方,网格需密集;区域⑤为靠近隧道壁的空气区域,该区域网格划分要求模拟边界层,由于该区域狭长,纵横比较大,可用结构网格生成网格;区域⑥同区域④㊂具体区域划分如图1所示㊂图1㊀列车过隧道计算域分区示意图Fig.1㊀Schematic diagram of computing domainpartition for train passing tunnel1.1㊀计算模型1号动车组㊁2号动车组㊁3号动车组的尺寸参数如表1所示㊂在不改变动车组横截面面积及车头纵向长度的情况下,对列车车顶设备(包括空调及其导流装置㊁受电弓及其导流装置)㊁转向架及其外风挡㊁车窗等进行了简化㊂动车组三维模型如图2所示㊂051哈㊀尔㊀滨㊀理㊀工㊀大㊀学㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第28卷㊀表1㊀动车组主要参数Tab.1㊀Main parameters of EMU车型车宽/m车高/m横截面积/m 2长度/m1号 3.380 3.70011.124203.0002号 3.380 3.70011.124201.4003号3.265 3.89011.500200.300图2㊀动车组三维实体模型Fig.2㊀3D solid model of EMU㊀㊀隧道计算模型主要选择4种断面㊂净空面积分别为72m 2㊁81.37m 2㊁92m 2㊁100m 2,线间距分别为4.6m㊁4.8m㊁5.0m㊁5.2m,长度选用0.5~10km,隧道结构均采用单洞双线断面㊂为了保证计算扰动的稳定性和准确性,隧道两边计算外域长度应为车长的4~5倍,因此,本研究选择的计算外域长800m,隧道内交会的空气动力学模型如图3所示㊂图3㊀隧道内交会空气动力学模型Fig.3㊀Aerodynamic model of tunnel rendezvous1.2㊀计算网格与方法动车组在隧道内通过和交会时的空气动力学问题属于非定常问题[16-17],为了模拟动车组与隧道㊁动车组与动车组之间的相对运动,本文的仿真计算中将动网格和滑移网格两种方式结合起来,即利用滑移面分割区域,在被分割的区域内采用动网格技术㊂动车组前后区域采用动网格技术,动车组区域与其他区域的连接设置为刚性运动边界,分别以相应列车的车速运动边界为滑移边界㊂通过设置,去除了滑移网格中的滑移墙部分,不必每步运行时重新计算网格,可以有效地降低计算工作量,进而提高计算效率㊂计算区域采用分区对接网格技术,隧道和地面用六面体结构化网格离散,各分区之间的数据交换通过公共滑移界面进行㊂计算模型离散后的网格总数均在2000万左右㊂2号动车组头车模型有限元网格如图4所示(单车网格数为250万左右)㊂隧道空气动力学模型网格如图5所示㊂图4㊀2号动车组头车模型网格图Fig.4㊀Grid diagram of head car model of NO.1EMU图5㊀隧道空气动力学模型网格图Fig.5㊀Grid diagram of tunnel aerodynamics model本文采用计算流体力学软件FLUENT 进行求解,由于高速动车组运行速度在300km /h 以上,流场雷诺数Re >105,流动处于湍流状态,所以本文采用RNG k-ε两方程湍流模型,壁面处理采用标准壁面函数法[18]㊂高速动车组进入隧道后将隧道内原有的部分空气排开,由于空气黏性和隧道内壁㊁列车外表面摩擦阻力的存在,被排开的空气不能像明线空气那样及时㊁顺畅地沿列车周侧形成绕流,同时隧道壁面限制了空气向外扩散流通,空气是可压缩气体,列车穿越隧道时隧道内会发生很大的压力瞬变,这一瞬变被称作压力波动,因此流场计算按可压缩151第3期彭龙虎等:高速铁路隧道内接触网空气动力学影响因素研究情况处理㊂压力速度耦合采用SIMPLIC算法,并选用二阶精度的迎风格式,求解三维可压缩的湍流流场的封闭方程㊂1.3㊀网格无关性验证在正式计算前进行了网格无关性验证,其中1号动车组以300km/h速度级在隧道净空断面积为100m2的隧道内运行的情况下,在网格划分时,从网格边界层底层进行划分,对隧道壁面和地面边界层进行设置分别为0.1mm㊁1mm㊁10mm㊁50mm及100mm,整体网格数量随着边界层加密进行均匀过渡,通过验证车体表面压力极值来评估最佳边界层厚度,验证结果见表2㊂表2㊀网格无关性验证结果Tab.2㊀Grid independence verification results分组编号边界层网格厚度/mm网格总数/万风压/Pa误差/%10.1400026360 21200026170.75 31012502578 2.25 4508002515 4.83 510050024577.28㊀㊀由表2可知,隧道壁面和地面网格边界层为0.1~100mm时,随着边界层加大,计算结果偏差越大,1mm边界层误差和0.1mm误差仅有1%以内的差别,即在随着边界层厚度的变化计算数据结果不再发生较大变化,在误差许可范围之内,所以考虑网格在整体计算中的时间和计算成本,本次计算选择1mm的网格尺度㊂1.4㊀计算结果验证为了验证动车组在隧道内通过和交会时空气动力学模型的正确性,将京广高铁㊁赣龙铁路实车试验数据,隧道净空断面积分别为100m2㊁81m2,长度分别为585m㊁815m㊁828m㊁853m㊁863m㊁1907m㊁1915m㊁1950m,选取第7节车厢的车窗位置处监测点数据,监测位置示意图如图6所示㊂相同工况条件下,将仿真计算结果和实车试验结果[19-20]进行对比分析,对比结果见表3㊂图6㊀监测点示意图Fig.6㊀Schematic diagram of monitoring point表3㊀实车试验数据与仿真计算结果对比Tab.3㊀Comparison between the real vehicle test data and simulation results工况隧道净空面积/m2速度/(km/h)车体表面压力极值/Pa试验仿真试验仿真试验仿真误差1号动车组通过隧道10010030030026462617-1.10% 10010035135037913620-4.51% 10010030030027262617-4.00%1号动车组隧道内交会10010035035036283620-0.22% 8181300300428642700.37%2号动车组隧道内交会100100296300607265847.78% 10010035035086309056 4.70%3号动车组通过隧道100100293300221024329.13%㊀㊀由表3可知,仿真计算数据与实验数据相对误差大值分别为7.78%和9.13%,且都是仿真数据大于试验数据,主要是由于试验动车组车速分别为296km/h㊁293km/h,低于动车组仿真计算车速300km/h,其余误差在5%以内,结果吻合较好,仿真计算方法能够比较准确地反映动车组在隧道内通251哈㊀尔㊀滨㊀理㊀工㊀大㊀学㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第28卷㊀过和交会时的压力波变化规律㊂1.5㊀风荷载影响因素分析为探究隧道内接触网风荷载随隧道长度㊁净空断面积㊁线间距等因素的变化规律,建立动车组通过不同长度㊁净空断面积㊁线间距隧道的空气动力学模型,模拟动车组在隧道内通过和交会时接触网的空气三维外流场,从而分析不同工况下的风荷载㊂1)隧道内不同位置处的风荷载分析为了分析隧道内不同位置处的风荷载,以某动车组在350km /h 速度级下单车通过长度分别为0.5km㊁1.0km㊁1.5km㊁2.0km 的隧道时隧道内的风荷载为例进行研究㊂动车组通过2km 长度隧道时隧道内不同测点的风荷载如图7所示㊂图7㊀隧道长度2.0km 隧道内的风荷载散点图Fig.7㊀Tunnel length 2.0km wind load scatterplot in the tunnel由图7可知,动车组在通过隧道时,隧道内的风荷载极值随长度的变化而变化,风荷载极值较大区域较为集中,但峰峰值最大值均发生在隧道中部,具体数据见表4㊂表4㊀单车通过时隧道内的风荷载的峰峰值最大值Tab.4㊀Peak-to-peak maximum value of wind loadin the tunnel when a bicycle passes through 速度级隧道长度/km峰峰值最大值/Pa350km /h0.551851.063861.553342.05109㊀㊀由图7和表4可知,当动车组以350km /h 通过0.5~2.0km 长的隧道时,由于不同长度隧道中压缩波和膨胀波波系来回反射路径比较复杂,因此不同长度隧道内产生风荷载峰值点的地点不同,以2km 为例,可以看出,峰值点在隧道中部,当隧道长度为1km 时,压缩波和洞口反射压缩波叠加,膨胀波和洞口反射膨胀波叠加,因此隧道内的风荷载最大㊂后续动车组通过隧道产生风荷载对接触网风偏移影响分析选用1km 长隧道㊂分析相同型号动车组以350km /h 速度级分别在长度为0.5km㊁1.0km㊁1.5km㊁2.0km㊁3.0km㊁5.0km㊁7.0km㊁10.0km 的隧道内交会时不同测点隧道内的风荷载㊂其中相同型号动车组分别在长度为1.0km㊁5.0km㊁10.0km 的隧道内交会时隧道内的不同测点风荷载如图8所示,峰峰值最大值见表5㊂图8㊀隧道内的风荷载散点图Fig.8㊀Scatter plot of wind load in tunnel351第3期彭龙虎等:高速铁路隧道内接触网空气动力学影响因素研究表5㊀隧道内交会时隧道内的风荷载峰峰值最大值Tab.5㊀The peak to peak value of wind load in the tunnel is the maximum value when crossing in the tunnel速度级隧道长度/km峰峰值最大值/Pa350km/h 0.543180.7121691.5105592.0105563.07418 5.07268 7.07459 10.07406㊀㊀由图8和表5可知,相同型号动车组在长度为0.5~10.0km隧道内交会时,隧道内的风荷载极值随着长度变化而变化,当长度接近风荷载极值临界长度,即0.7km时风荷载极值最大;由于两动车组在隧道内交会时,是同时进入隧道两端,因此在隧道中心点压缩波和洞口反射压缩波会准确叠加,因此,风荷载最大值的发生位置基本在隧道中心㊂后续动车组在隧道内交会产生风荷载对接触网风偏移影响分析选用0.7km长隧道㊂2)不同净空断面积隧道的风荷载分析为了分析隧道净空断面积对隧道内风荷载的影响,分析不同类型动车组均以350km/h速度级通过净空断面积为81.37m2㊁92m2㊁100m2的隧道时仿真计算得到的隧道内的风荷载㊂不同净空断面积下隧道中心位置的隧道内的风荷载最大值㊁最小值及峰峰值见表6㊂3号动车组隧道内的风荷载散点图如图9所示㊂表6㊀不同净空断面积下隧道中心隧道内的风荷载Tab.6㊀Wind load in the central tunnel under differentheadroom sectional areas工况隧道断面积/m2最大值/Pa最小值/Pa峰峰值/Pa 81.373298-400072981号动车组922996-357365681002860-3423628381.373368-39007270 2号动车组923060-348365431002921-3337625981.373228-41077334 3号动车组922940-358665261002825-34676292图9㊀隧道内的风荷载散点图Fig.9㊀Scatter plot of wind load in tunnel㊀㊀由表6和图9可知,3种动车组以350km/h速度级通过隧道时,隧道净空断面积由100m2减小到92m2,或由100m2减小到81.37m2,隧道内的风荷载的最大值及峰峰值都有不同程度的增加,这是由于隧道净空断面积减小,动车组和隧道的阻塞比增加,对空气的压缩程度增加㊂即隧道内的风荷载随着隧道净空断面积的增加不断减小,且通过绘制回归曲线发现,风荷载最大值㊁最小值及峰峰值与隧道净空断面积成幂指数关系,表达式为y=ax b,其中3号动车组的幂指数约为-0.70~-0.77,1号㊁2号动车组的幂指数分别约为-0.66~-0.84,-0.60~ -0.80㊂忽略不同车型的影响,隧道内的风荷载与隧道净空断面积成幂指数关系,幂指数约为-0.73㊂3)不同线间距隧道的风荷载分析为了探究线间距对隧道内风荷载的影响,分析当隧道断面积与动车组速度一定时,两相同型号动车组在线间距分别为4.8m㊁5.0m㊁5.2m的隧道中部交会时隧道中心处的风荷载㊂不同线间距下隧道中心位置的风荷载最大值㊁最小值及峰峰值见表7㊂表7㊀不同线间距下隧道中心的风荷载Tab.7㊀Wind load in tunnel center with different line spacing 工况线间距/m最大值/Pa最小值/Pa峰峰值/Pa4.86156-681412971在隧道中部交会5.06169-6848130175.26170-685613028㊀㊀由表7可知,动车组以相同速度级在隧道内交会,线间距分别由5.0m减小为4.8m,由5.2m减小为4.8m时,隧道内的风荷载极值变化很小,变化451哈㊀尔㊀滨㊀理㊀工㊀大㊀学㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第28卷㊀幅度均小于1%,即线间距的变化对隧道内风荷载的影响可忽略不计㊂4)不同车速下隧道内风荷载分析为探究车速对隧道内风荷载的影响,分析隧道断面积一定,某动车组通过隧道的速度不同时隧道中心处的风荷载㊂动车组以不同车速通过隧道时隧道中心位置的风荷载如图10所示㊂图10㊀隧道中心位置的风荷载的散点图Fig.10㊀Scatter plot of wind load at the centerof the tunnel由图10可知,隧道中心处的风荷载的最大值㊁最小值绝对值与峰峰值的变化规律基本相似,即隧道中心处的风荷载随着速度的增加而非线性增加㊂当隧道净空断面积为100m 2时,动车组通过隧道时隧道内的风荷载与速度的1.58~2.05次方成正比㊂忽略其他因素的影响,通过隧道时隧道内的风荷载约与速度的1.82次方成正比㊂2号动车组在隧道内交会时,隧道中心处的风荷载时程曲线如图11所示㊂图11㊀隧道中心处的风荷载时程曲线Fig.11㊀Wind load time history curve at thecenter of the tunnel由图11可知,2号动车组在隧道内交会时,随着速度的增加,隧道内的风荷载不断增加,其中风荷载由正-负交替的压力构成,随着速度的增加,规律不变㊂同理,对某相同型号动车组在隧道内交会时隧道中心处的风荷载极值等仿真计算数据进行分析,得到与通过隧道时的规律相似的隧道中心处的风荷载散点图及其回归曲线㊂相同型号动车组在隧道内交会时,隧道中心处的风荷载随着速度的增加不断增加,隧道中心处的风荷载最大值㊁最小值及峰峰值与速度的1.70~2.40次方成正比,函数表达式为y =cv d ㊂忽略其他因素的影响,隧道交会时隧道内的风荷载约与速度的2.05次方成正比㊂2㊀隧道内接触网线索风偏移量分析接触网四周的压力随着隧道净空断面积㊁动车组尺寸参数及车速的不同而变化,甚至动车组通过或交会时风荷载的急剧变化也会造成接触网四周压力分布不均匀,从而使得接触网线索产生了偏移量㊂目前尚未掌握接触网线索受到风荷载的运动规律,但其基本风偏移量可在一定假设条件下采用静力学分析法求得㊂假设条件包括:1)不考虑风对线索的动态作用;2)不考虑补偿装置对线索驰度和张力的影响;3)不考虑线索的弹性伸长㊂根据以上假设,可得出接触网线索的风偏移计算模型,考虑到接触网线索直径及其风载体型系数的影响,可得线索单位风负载的表达式:P =qKd ˑ10-6(2)式中,K 为风载体型系数,线索链形悬挂取1.25;d 为线索直径,取14.8mm㊂当风水平作用在线索上时,线索从沿竖直方向偏移,在自身重力g j ㊁水平风力P j 以及悬挂点支持力作用下处于动态平衡状态㊂根据相似三角形原理,有:b j y x =P jq v(3)由导曲线方程可知:y x =q v x (l -x )2T j(4)将式(4)代入式(3),可得线索基本风偏移的计算公式:b jx =p j x (l -x )2T j(5)551第3期彭龙虎等:高速铁路隧道内接触网空气动力学影响因素研究式中:b jx 为接触网线索的基本风偏移值,mm;P j 为接触网线索所承受的风负载,kN /m;x 为研究点距离定位点的距离,m;l 为跨距长度,一般取50m;T j 为接触网线索的水平张力,取30kN㊂将x =l /2代入式(5),可得接触网线索的最大风偏移值:b j max=P j l 28T j(6)根据式(6)可知,接触网线索的最大风偏移值与接触网线索所承受的风荷载㊁跨距长度成正比关系,与水平张力成反比关系㊂本研究将1节中仿真计算输出的隧道内的风荷载极值作为接触网风荷载极值,代入上述计算公式,计算不同工况下接触网线索的基本风偏移最大值㊂3组动车在不同隧道净空断面积的隧道内通过与交会时最大风偏移的变化曲线,如图12所示㊂图12㊀最大风偏移变化曲线Fig.12㊀Maximum wind drift curve由图12可知,相同型号动车组以相同速度在隧道内通过与交会时,随着隧道净空断面积的增大,接触网线索的最大风偏移值均减小㊂动车组以350km /h 速度级在净空断面积为72m 2的隧道内通过和交会时接触网线索的风偏移最大,单车与交会的最大风偏移分别为68.82mm㊁135.30mm㊂忽略动车组类型的影响,数据经拟合后,可得到两条二次多项式曲线函数y =2.51x 2-19.027x +82.889与y =5.338x 2-41.12x +170.86,且拟合度均达到99%以上㊂3组动车以不同速度级在隧道内通过与交会时最大风偏移的变化曲线,如图13所示㊂图13㊀最大风偏移变化曲线Fig.13㊀Maximum wind drift curve由图13可知,当隧道净空断面积相同时,动车组以不同速度级在隧道内通过与交会时,随着速度的增大,接触网线索的最大风偏移值以非线性的方式增加,与隧道内壁面瞬变压力规律一致㊂忽略动车组类型的影响,数据经拟合后,可得到二次多项式曲线函数y =0.9732x 3-10.701x 2+44.37x +13.066与三次多项式曲线函数y =1.8468x 3-19.653x 2+88.045x +22.054,且拟合度均达到99%以上㊂选用某动车组以350km /h 速度级在长度为1km 的隧道内通过,在长度为0.7km 的隧道内交会,通过公式计算得到的基本风偏移最大值的散点图如图14所示㊂651哈㊀尔㊀滨㊀理㊀工㊀大㊀学㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第28卷㊀图14㊀最大风偏移变化曲线Fig.14㊀Maximum wind drift curve由图14可知,动车组在隧道内通过和交会时,沿隧道长度方向,接触网线索所受的最大风偏移在隧道中间位置存在峰值,有最大值65.27mm 与123.51mm,与隧道内的风荷载规律相似㊂相同型号动车组以350km /h 速度级在不同线间距的隧道中部交会时,通过公式计算得到的基本风偏移最大值如图15所示㊂图15㊀在隧道内交会时最大风偏移变化曲线Fig.15㊀Variation curve of maximum wind drift intunnel intersection由图15可知,在相同条件下,3个动车组车长和横截面积差别不大,车头流线型略有差异,其中1号和3号动车组车头流线型较好,因此2号动车组的最大风偏移值略大于1号与3号动车组,2号动车组以350km /h 速度级在线间距为5.2m 的隧道内交会时,最大基本风偏移为132.12mm㊂但对于同一动车组,隧道内线间距改变,并不影响动车组进出隧道内产生的压缩波和膨胀波极值,因此线间距对基本最大风偏移量的影响并不大,可忽略不计㊂3㊀结㊀论1)影响隧道内风荷载的主要因素为隧道净空断面积与动车速度㊂随着净空断面积的增加,隧道内的风荷载以近似幂指数的方式减少;随着速度的增加,隧道内风荷载也在不断增加,约与速度的2次方成正比㊂2)动车组通过隧道时,接触网线索受到风荷载影响产生的基本风偏移,与接触网线索所承受的风负载㊁跨距长度㊁接触网线索的水平张力有关,其中起主要作用的是风负载㊂3)随着隧道净空断面积的增大,接触网线索的最大风偏移值减小,当隧道净空断面积为72m 2时,单车与交会工况下接触网线索的最大风偏移为68.82mm 与135.30mm;随着速度的增大,接触网线索的最大风偏移值以非线性的方式增加㊂4)相同型号动车组以较高速度在净空断面积较小的隧道内交会时,接触网线索的最大风偏移值最大,极易发生安全事故,可考虑减小接触网的跨距长度或增大线索的水平张力㊂参考文献:[1]曹树森,柯坚,邓斌,等.强风地区接触网动力稳定性分析[J].中国铁道科学,2010,31(4):79.CAO Shusen,KE Jian,DENG Bin,et al.The Dynamic Stability Analysis of the Catenary Systems in Strong WindArea[J].China Railway Science,2010,31(4):79.[2]田红旗.中国高速轨道交通空气动力学研究进展及发展思考[J].中国工程科学,2015,17(4):30.TIAN Hongqi.Development of Research on Aerodynamics of High-speed Rails in China[J].Strategic Study of Chi-nese Academy of Engineering,2015,17(4):30.[3]赵文成,肖明清,高波.越江铁路隧道空气动力学问题的试验研究[J].路基工程,2008(4):3.ZHAO Wencheng,XIAO Mingqing,GAO Bo.Experimen-tal Study on Aerodynamics of Cross-river Railway Tunnel 751第3期彭龙虎等:高速铁路隧道内接触网空气动力学影响因素研究。