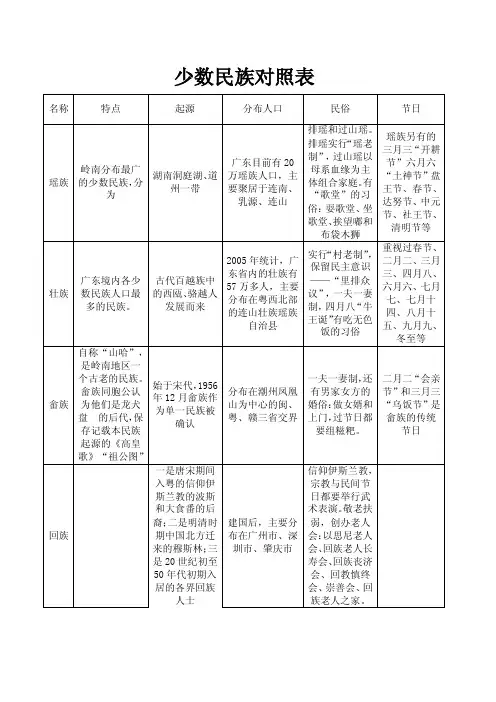

畲族与瑶族的比较

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

瑶族的特点和风俗

瑶族是中国的一个少数民族,主要分布在广西、云南、贵州等地。

瑶族有着独特的文化特点和风俗习惯,以下是一些瑶族的特点和风俗:

1.音乐舞蹈:瑶族民间音乐和舞蹈丰富多样,以合唱和舞蹈

最为著名。

他们经常通过歌唱和舞蹈来表达他们的情感、

表达对大自然和祖先的崇敬。

2.瑶族服饰:瑶族的服饰绚丽多彩,特点鲜明。

男子通常穿

着黑色长衫和长裤,头戴白色头巾;女子则穿着华丽的长

袍和长裙,头戴彩色的头巾和发饰。

3.米酒:瑶族人民喜欢饮用米酒,它是瑶族特有的传统酒品。

瑶族人民认为米酒神圣而美味,常在重要的节日和庆祝活

动中饮用。

4.母系社会:瑶族传统上属于母系社会,家族的继承权和财

产权由母系传承。

女性在瑶族家庭中享有较高的地位和权

威。

5.瑶族婚俗:瑶族有着独特的婚俗习惯。

他们崇尚群居婚制,

即多个夫妻一起生活。

在婚礼上,会进行盛大的仪式和传

统舞蹈,以示喜庆和祝福。

6.瑶族节日:瑶族有许多传统节日,如采玉节、开辟节、按

锦节等。

这些节日是瑶族人民重要的庆祝和祈福活动,通

常会进行祭祀仪式、舞蹈表演和传统的竞技活动等。

以上是瑶族的一些特点和风俗习惯。

瑶族以其独特的文化和传统在中国的多民族社会中占据着重要的地位。

瑶族的文化传统是他们保持自我身份认同并与其他民族和谐相处的重要纽带。

潮汕三大族类:“俚”“畲”“蛋”潮汕地区究竟有哪些少数民族?这些少数民族是外来落户的还是土生土长的?他们的音乐文化原状如何?这些音乐文化是如何与中原音乐文化结合的?点击环球潮人微信关注☀传承中华文化,服务世界潮人木鼓哟,敲起来,篝火哟,燃起来,歌儿哟,唱起来,朋友哟,跳起来。

还是这片土地,还是这个太阳。

远古图腾成过去,今朝看南粤——繁花似锦大地披金辉。

这首《南粤民族之光》是我为“广东省首届少数民族运动会”开幕式写的一首曲。

广东省有瑶(粤北)、畲(粤东)、壮(粤西)、满、回(广州)五大少数民族。

我们潮汕地,就为畲族的故乡,潮州凤凰山为该族之发源地。

人们常说潮州音乐文化是中原音乐文化与潮地土生土长的少数民族音乐结合而成的。

此事很多人都想弄清楚:潮汕地区究竟有哪些少数民族?这些少数民族是外来落户的还是土生土长的?他们的音乐文化原状如何?这些音乐文化是如何与中原音乐文化结合的?一串串的问题,虽已理出一些端貌,但总难得到满意的答复。

潮汕三大族类潮地有土著居户否?历史上确有土著居民。

这些土著居民有三大族类,一是“俚”,二是“畲”,三是“蛋”。

“俚”,现今已很少人提及,但在潮汕的历史上,该族的势力及影响那是相当广的。

隋朝时代,其首领杨世略辖有潮、循二州,人称“俚帅”。

虽今史料记载甚少,但据《隋书》中载:“隋末大乱,岭南俚帅杨世略并有潮州,时林士弘拥有南昌、虔、循、潮之地,杨背林降唐,史称其‘俚帅’。

”《通鉴》一书也载:“唐初平莦铣。

武德五年,俚帅杨世略以潮循二州来降服,时隋末潮地曰俚”。

“俚”,后讹称为“黎”。

究实并非讹传。

《广东通志》载:“黎有生熟之分,熟黎其先本南思藤高悟化人。

生熟为海南土著。

熟黎乃大陆俚人迁入者。

”考潮属乡村,今潮地尚有一些村庄,以“黎”名号。

像潮州安溪的“山黎”、饶平的“黎坑”、普宁的“乌黎村”等。

实际上,这个“黎”,应为“俚”。

“畲”,他们本来分布在浙江、福建、广东各处。

潮州的“畲”,据说其种有二:曰平鬃、曰奇鬃,其姓有三,曰盘、曰雷、曰蓝。

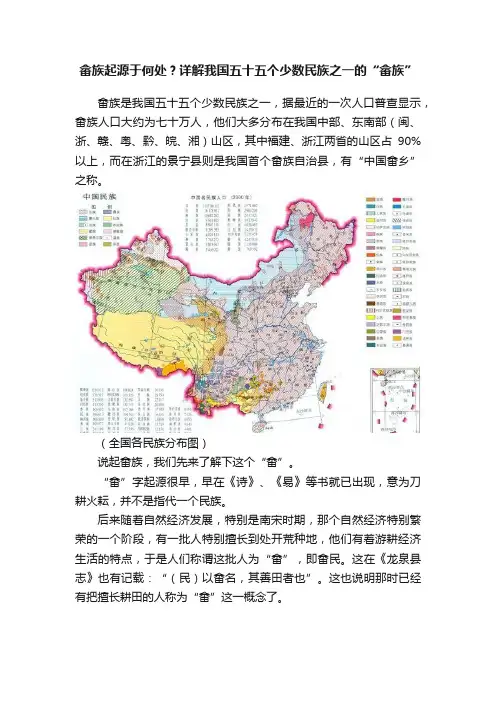

畲族起源于何处?详解我国五十五个少数民族之一的“畲族”畲族是我国五十五个少数民族之一,据最近的一次人口普查显示,畲族人口大约为七十万人,他们大多分布在我国中部、东南部(闽、浙、赣、粤、黔、皖、湘)山区,其中福建、浙江两省的山区占90%以上,而在浙江的景宁县则是我国首个畲族自治县,有“中国畲乡”之称。

(全国各民族分布图)说起畲族,我们先来了解下这个“畲”。

“畲”字起源很早,早在《诗》、《易》等书就已出现,意为刀耕火耘,并不是指代一个民族。

后来随着自然经济发展,特别是南宋时期,那个自然经济特别繁荣的一个阶段,有一批人特别擅长到处开荒种地,他们有着游耕经济生活的特点,于是人们称谓这批人为“畲”,即畲民。

这在《龙泉县志》也有记载:“(民)以畲名,其善田者也”。

这也说明那时已经有把擅长耕田的人称为“畲”这一概念了。

(畲族图腾)在南宋末年,以畲称一类人的情况更加凸显,比如在文天祥的《知潮州寺丞东岩先生洪公行状》就曾提到:“潮与漳、汀接壤,盐寇輋民群聚”。

这里的“輋”也读shē,其实就是通畲,指畲民,从中可以看出畲民这个时候已经是出现群聚现象了。

这里再提下我为何说輋就是畲呢?清代顾炎武曾在《天下郡国利病书》说道:“粤人以山林中结竹木障覆居息为輋”,这说明山里搭棚而居的人群即为輋。

而畲族又自称为“山哈”,即居住在山里的人。

畲民在群聚之后升华为一个整体,也是在南宋末年。

据《元史》记载,当时各地都有反抗义军,畲民也在其中,而畲民则组成一个团体形成专门的畲民队伍,即畲军,他们荣辱与共,共同奋斗。

畲民在此段时间加强了各自之间的联系,为此后形成一个族群奠定了基础。

(畲族人民)到了明、清时期,在各地的县志里不单是出现“畲民”,还出现了“畲客”甚至“畲人”这样称呼,畲人这个指代性质就很明确了,这已然是把其当作一个族群看待了。

此外在畲民内还保留了一汉文文书,里面详细记述了封建皇帝赐给他们券牒,准许他们租种山地,不纳粮租,不服徭役等一些特权,但同时也不准他们到平原上耕种,不能与汉人通婚。

少数民族的风俗习惯节日房屋特点和服饰少数民族的风俗习惯和节日维吾尔族:男子多穿长袍,称袷袢;男女老少都爱戴四楞小花帽,称朵帕; 节日:肉孜节、古尔邦节、那吾鲁孜节壮族:崇拜祖先,信仰多神,有嚼槟榔和用槟榔招待客人的传统习惯;节日:中元节、牛魂节、三月歌、吃立土家族:崇拜土王,哭嫁节日:赶年,四月八、六月六、大端午、七月十五等黎族:妇女耳环多且重,熟称儋耳,男子以红或黑布缠头,称吊襜节日:三月三、春节、清明节、端午节、中秋节苗族:自由对歌,恋爱节日:芦笙节、苗节、春节、四月八、吃新年、龙船节、清明节等藏族:信仰藏传佛教,以糌粑为主食,献哈达节日:藏历年、雪顿节、望果节、沐浴节、萨葛达瓦节等彝族:男子头顶留一小块头发,称天菩萨节日:火把白族:信仰佛教,以白色为贵节日:年节、三月街、绕三灵、火把节、鱼谭会等纳西族:披羊披肩节日:三朵节、春节、清明、端午、中秋、火把节等傣族:孔雀舞节日:泼水节、关门节、开门节撒拉族撒拉族主要有古尔邦节和开斋节圣纪节。

乌孜别克族乌孜别克族主要有开斋节、古尔邦节,诺鲁孜节。

毛南族春节放鸟飞、端午找草药。

毛南族也过端午节,还有南瓜节、重阳节。

佤族佤族和汉族一样过春节。

还有插种节、新米节畲族畲族主要过三月三和畲族畲族春节。

保安族民族传统节日也都是伊斯兰教的重大节日,如开斋节、古尔邦节、圣纪节等。

羌族羌族最重要的传统节日是羌历新年,羌语称“日羌节”,时间是农历十月初一。

另一年节日是“祭山大典”,又称祭山会、山神会等少数民族的房屋特点1.蒙古族:住蒙古包即毡包~“包”满语“家”“屋”的意思。

2.回族:与汉族基本相同~砖木结构瓦房。

较有特点的是门前或客房中可见阿拉伯文书写的条幅、中堂等,但不挂人像,。

3.藏族:碉房为主要住房样式之一~平顶狭窗土石结构房屋~一般为一层。

另有牧区的帐篷也为住房样式之一。

4.维吾尔族:多为土结构方形平房、矮小、四壁无窗、向北开门~屋顶平坦并开有天窗~多有庭院栽花木果树。

“畲族”的拼音为:[ shēzú] 畲的声母为sh,韵母为e,声调为第一声。

族的声母为z,韵母为u,声调为第二声。

畲族是中国人口较少的少数民族之一,根据中国2010年第六次全国人口普查统计,2010年11月1日畲族人口为708651人。

畲族有自己的语言——畲语,属汉藏语系苗瑶语族,通用汉文,唱畲歌,且畲歌是潮州歌谣的源泉。

[5-6] 99%的畲族所操语言接近于客家语,但在语音上与客家语稍有差别,有少数语词跟客家语完全不同。

普遍认为畲族和瑶族同源而属于广义瑶族:盘瓠传说、盘王图腾及盘、蓝、雷、钟四大姓,相同,一些语词相同,而且自古来畲族的他称和部分自称中都有“畲瑶”、“瑶”、“瑶家”、“山瑶”、“瑶人”等称呼。

扩展资料:自古畲族的他称和部分自称中都有“畲瑶”、“瑶”、“瑶家”、“山瑶”、“瑶人”等等跟瑶族密不可分的称呼。

畲族又自称“山哈”,是与他们的居住环境、迁徙历史有关。

“山哈”是指山里客人的意思。

先来为主,后来为客,先来的汉人就把这些后来的畲民当为客人。

畲族原分布在闽、粤、赣三省结合部。

元、明、清时期,从原住地陆续迁徙到闽东、浙南、赣东、皖东南等地山区半山区。

“畲”字来源于“畲”,来历甚古(畲畲这两字使用非常混乱)。

在《诗》、《易》等经书中就已出现。

“畲”字读音有二,读yú(余),指刚开垦的田;读shē(奢),意为刀耕火耘。

“畲”字衍化为族称,始于南宋时期。

畲族一、畲族概述畲族,现有人口63.4万(1990年)人。

主要分布在福建、浙江、江西、广东、安徽等省,居住地多属江南丘陵地带。

其先民是长河"武陵蛮"的一支,后来经多次迁徙,大约在13世纪、14世纪来到福建北部和浙江南部的山区。

畲族自称"山哈",意为居住在山里的客户。

公元7世纪就已生息在福建、广东、江西三省交界地区。

有人认为畲瑶同源;有人认为畲是古代越人的后裔;还有人认为春秋战国时期生活在淮河与黄河之间的"东夷"里靠西南的一支"徐夷",与畲族有一定的渊源关系。

各地畲族都以广东潮州凤凰山为其发祥地。

但这个名称不见于史书记载。

唐代,居住在福建、广东、江西三省交界地区的包括畲族先民在内的少数民族被泛称为"蛮"、"蛮僚"、"峒蛮"或"峒僚"。

"畲"字作为民族名称,大概是由于他们从事刀耕火种的农耕而被命名的。

畲族人主要姓氏为“蓝”、“雷”、“钟”、“李”、“吴”等,历史上曾有“盘”姓。

古代畲族是山地游耕民族,其民族发展史也是民族迁徙史。

在封建时代,畲族的迁徙活动大约分为两个时期。

前期为唐、宋、元时期,后期为明清时期。

前期迁徙以家庭或家庭中若干成员为单位徐徐而行,迁徙主要基于畲族山地游耕的传统,后期迁徙主要基于畲区的封建社会已经确立,经过长期的动荡和迁徙之后,基本往闽、浙、粤、皖等省的山区固定下来。

自唐代起至中华人民共和国成立,畲族人民一直没有中止过反抗阶级剥削和民族压迫的斗争,而且往往与当地汉族人民共同起义,并肩战斗。

唐代有雷万兴、苗自成、蓝奉高等领导的起义,坚持近50年;元代畲族人民积极参加张世杰、文天祥领导的抗元斗争,而且产生了妇女起义领袖许夫人。

近代以来,由于帝国主义列强的侵略,封建主义的压迫和剥削,造成了畲族人民的深重灾难,畲族人民积极参加了太平天国革命运动以及中国共产党领导的新民主主义革命,涌现了许多可歌可泣的英雄人物和英勇事迹。

畲族的来源是什么?关于畲族来源的五个传说故事本文导读:景宁畲族的来源传说:关于畲族来源众说纷纭,莫衷一是,主要有以下几种说法:(一)畲瑶同源于汉晋时代长沙的“武陵蛮”(又称“五溪蛮”)说此说认为畲族和大部分瑶族都家喻户晓地流传有属于原始社会遗留下来的图腾崇拜——盘夸瓜传说,传说的内容与汉晋时代分布在长汉中下游的“武陵蛮”所流传的盘夸瓜传说大同小异,据此认为畲、瑶两族与“武陵蛮”有密切的渊源关系。

瑶族中自称为“勉”的“盘夸瓜瑶”(或称“盘瑶”、“板瑶”,“顶板瑶”、“过山瑶”)与自称为“门”的“山子瑶,约占瑶族总人价的一半以上也崇信盘夸瓜传说。

在语言方面,虽然99%以上的畲族操接近于汉语客家方言的语言,但居住在广东惠阳、海丰、增城、博罗一带的畲族却操瑶族”布努“语,这种语言属汉藏语系苗瑶语族苗语支的语言。

在音调上,虽然有不少地方的畲族民歌类似客家的山歌词,但福建宁德地区却存在着完全不同子客家山歌的四种畲族传统的基木音调(福宁调、福鼎调、霞浦调、罗连调),这四种基本调和自称”勉“的瑶族和”布努瑶“的基本调有惊人的类似之处。

根据上述种种的理由,从而推断畲、瑶同源于汉晋时代”南蛮“中包括长沙”武陵蛮“在内的一支,他们之间的;历史渊源关系是十分密切的。

(二)东夷说有人在畲、瑶同源于”武陵蛮“说的墓础上,更进一步把畲族远源追溯至春秋战国时期生活在淮河与黄河之间的”东夷“里靠西南的一支”徐夷“,认为畲族和大部分瑶族同源于”武陵蛮“,而”武陵蛮“是”东夷“迁居鄂、湘西部地区后,融合了其他民族成份而形成的。

已故的潘光旦教授把长沙”武陵蛮“的渊源关系往前追溯到春秋战国时代生活在淮河和黄河之间的”东夷“里靠西南的一支”徐夷“。

他认为”徐夷“与苗、瑶、畲都有密切的渊源关系,后来向长江流域活动进入五岭山脉中的一部分,就是发展为今夭的瑶族,一部分从五岭山脉向东在江西、福建、浙江的山区里和汉族杂居融合而成为畲族;另一部分曾定居在洞庭湖一带,即后来进入湘西和贵州的苗族。

畲族的文化和来历畲族是中国56个民族之一,传说发源自广东潮州凤凰山脉,但畲族传说之中其实有三大圣山:高辛帝诞生于“石揭山”、在“铜鼓嶂”上奏响铜鼓使畲族第一次统一为一个民族、高辛帝在凤凰山堕崖而死这三座山后来到了河婆人那里,还演变为汉族客家人的“三山国王”的信仰,其实“三山国王”的信仰也是源于畲族传说畲族传说中的三大圣山,一座在汤西镇、一座在砂田镇、一座在留隍镇第二章:畲族的来源地其实,畲族不是粤东潮嘉地区的原住民,他们是瑶族的分支,他们原来的祖地与瑶族一样在“南荆地区”,也就是湖南省湘西。

他们的祖先历史上记载为“五溪蛮”。

经广西东部入广东西部的形成瑶族。

瑶族的祖先据说是盘古王,畲族的传说中也有盘古王的传说,甚至把盘古王的传说与高辛帝的传说汇合为“狗王的传说”。

所以畲族是崇拜狗的。

但他们也崇拜蛇、龙、凤,被合称为四大祥物。

虽然现在在外地的畲族通常会认为他们发源自潮州县凤凰山脉,但是其实他们只是形成于此地,换句话说畲族是在丰顺才从瑶族里面分出来成为一个独立民族的。

第三章:畲族与客家争地然后外迁畲族(瑶族)从广东中西部迁来和客家人从福建、江西迁到广东几乎是在同时,所以两族之间发生了大规模战争,然后这场战争促成了从瑶族分化出畲族,确立了客家在粤东一带的地位。

形成现在粤东几乎没有畲族的局面。

畲族战败后,畲族也形成了,形成单一民族后的畲族,主要外迁到福建、浙江,现在全国只有一个畲族自治县在浙江省,畲族应该是人口很少的一个少数民族,因为全国只有一个畲族自治县,而且据说即使在这个县,畲族比例也不是很高,而且年轻一代逐渐不会畲语了,只会讲“景宁话”。

在我们广东省,只有一个“乡级”畲族乡(比“村”建制范围大),那就是河源市东源县漳溪畲族乡。

丰顺只有一个畲族村,而且全村6000多人口中只有2000多人是畲族,而这个村已经是梅州地区唯一的一个少数民族的地方。

第四章:梅州今日与凤凰文化就梅州地区来说,只有丰顺一个县有少数民族,丰顺县又有梅州地区最多的讲潮州语的人,丰顺还有讲半畲语半客家语的潘田人。

广东畲族的族称、来源及迁徙广东畲族的族称、来源及迁徙2007-11-8 10:37:07一、族称畲族称谓,经历了由蛮的泛称和畲瑶并称,及以瑶代畲、以苗代畲,然后统一专称为畲的复杂过程。

畲族先民是闽粤赣3省结合部山区的古老居民之一。

隋唐之际,史籍曾以“峒蛮”、“蛮僚”泛称古代南方各民族。

《隋书·南蛮传》曰:“南蛮杂类,与华人错居,曰蜒、曰儴、曰俚、曰僚、曰竾,俱无君长随山洞而居,古先所谓百越是也。

”这些记述也包括了古代畲族的部分先民。

13世纪中叶南宋末年,汉文史书正式出现“畲民”和“民”两词并用的记述,畲族由此成为专称。

福建蒲田人刘克庄在《后村先生大全集·漳州谕畲》一文中说:“畲民不悦税,畲田不税,其来久矣”。

西畲、南畲“皆刀耕火种,崖栖谷汲”。

这一“畲”是确指居住在上述地区过着砍山烧畲、迁徙不定的群体。

文天祥在《文山先生全集·知潮州寺丞东岩先生洪公行状》一文中也说:“潮与漳、汀接壤,盐寇、民群聚……”。

“畲”与“”同音。

清道光二年(1822年),阮元修《广东通志》曰“畲与同,或作畲”。

胡羲著《兴宁图志考》中曰:“,本粤中俗字,或又书作畲字,土音并读斜。

”可见“畲”与“”同是畲族最早的专称。

至元代,畲族的专称普遍使用。

明代,文献中对“畲民”、“民”、“畲瑶”或“ 瑶”等称谓则同时并用。

清代,文献中把畲族通称为“瑶人”或“苗瑶”,或“畲瑶”。

顾炎武《天下郡国利病书》27册《广东·下》记载:“粤人以山林结竹木障履居息为,故称瑶所止曰”。

阮元著《广东通志》卷330记述:“潮州府畲瑶民,有山峰曰径僮,其种有二,曰平鬃、曰崎鬃”。

这一时期史籍上出现“畲瑶”并用,或以“瑶”代“畲”的记述。

对海丰,惠东、博罗、增城的畲民则以“山瑶”直呼。

民国时期,畲族曾统称为瑶族,或称“苗夷”。

1956年12月,中华人民共和国国务院正式确定“佘田的畲(音she奢)”为畲族的族称。

畲族有自称,但各地不相同。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

畲族历史畲族是从什么时候发展来的

导语:畲族的民族起源瑶族说关于畲族来源众说纷纭,莫衷一是,有人主张畲瑶同源于汉晋时代长沙的“武陵蛮”(又称“五溪蛮”),与瑶族同源,持

畲族的民族起源

瑶族说

关于畲族来源众说纷纭,莫衷一是,有人主张畲瑶同源于汉晋时代长沙的“武陵蛮”(又称“五溪蛮”),与瑶族同源,持此说者比较普遍。

自古畲族的他称和部分自称中都有“畲瑶”、“瑶”、“瑶家”、“山瑶”、“瑶人”等等跟瑶族密不可分的称呼。

其它说法

此外,畲族族源还有“越族后裔说”、“东夷后裔说”、“河南夷的一支”和“南蛮族的一支”等多种说法。

总之,众说纷纭的畲族族源反映了畲族在其历史曲折发展和民族形成过程中,同蛮、越、闽、夷以及汉等各族群体彼此互动、混化、交融的关系。

畲族族源歧见很多,但概括起来有外来说和土著说两种。

外来说者认为畲族源于汉晋时代的“长沙武陵蛮”。

持这种观点的主要论据是“武陵蛮”和畲族有共同的盘瓠图腾信奉。

土著说者认为畲族源于周代的“闽”人。

“闽”是福建的土著,福建最早的主人,其遗裔就是今天的畲族。

“闽”、“畲”之间存在着一定的渊源关系。

此说的主要论据是“闽”、“畲”之间有着密切的内涵联系,“闽”——“蛮”——“僚”——“畲”一脉相承。

此外,还有人认为畲族源于古代河南“夷”人的一支,是属于高辛氏近亲的一支氏族部落。

有的认为畲族源于河南,其祖先是“龙麒”,等等。

总之,关于畲族的来源,目前尚有争议。

主要有以下几种说法:

生活常识分享。

畲族简介我国畲族人口有70多万,人口数量处于全国56个民族的第22位。

主要分布在福建、浙江、广东、江西等省的丘陵山区,是一个大分散小聚居的山地农耕民族。

由于大分散没有形成本民族的经济市场,也就没有形成本民族的文字,只有本民族语言,故其生产技能和文化艺术在解放前基本上处于一代接一代地言传身教状态。

畲族也是一个善歌能舞的民族,歌比舞较普及,舞蹈主要蕴藏在祭祀活动中。

贵州的东家(人),其族称族属是历史遗留问题。

为了解决这一问题,他们自愿挂靠为畲族。

或者说,贵州的畲族,是世居在贵州操苗语西部方言惠水次方言的东家人,于1996年6月,贵州省人民政府分别以黔府函(1996)143号和144号两个文件认定黔南布依族苗族自治州之都匀市、福泉县(后改为市)和黔东南苗族侗族自治州之凯里市、麻江县共4个县(市)的东家人为畲族。

4个县(市)认定为畲族的东家人人口分别是都匀市2979人,福泉县4583人,凯里市1596人,麻江县32366人。

4县(市)认定为畲族的人口共41524人,麻江县人口最多,占有认定人数的78.1%。

族称互称史称及分布贵州畲族——东家,自称为“嘎孟”,这和贵州一些支系的苗族自称为“都孟”、“呆孟”相同或相近。

“嘎”是词冠头,无意义,“孟”是人之意。

“东家”,是汉族对其的称呼。

麻江县绕家(已认定为瑶族)称“东家”与“嘎朵”,附近操苗语中部方言的苗族称其为“嘎斗”,皆不明其意。

和“东家”语言相近的“革家”(待认定民族)称其为“嘎孟夏”,意为住在上方的“东家”。

史称“东苗”和“鸭崽(子)苗”。

“东苗”一词最早于明洪武十三年(1379年)以“东苗乱”见载史册之后,明英宗天顺二年(1487年)东苗便爆发了大规模的“反叛”,其声势之浩大,人数之众多,使“英宗”大为震惊,不得不“命方瑛与巡抚白圭合川湖云贵军讨之”(明史白圭传)。

因此“东苗”这个人们共同体的存在似应早于明朝以前。

又因“东家”人善于养鸭,汉族及史载又称之为“鸭崽苗”或“鸭子苗”。

畲族语言畲族的语言文化有什么独特之处>有句歌词唱到:56个民族,56枝花,56个兄弟姐妹是一家,56种语言,汇成一句话,爱我中华。

可见中国民族文化之多样化,每个民族都有他们自己的语言。

畲族语言,畲族通用汉字,其语言畲语,属于汉藏语系。

那么,让我们一起走进畲族文化看看他们的语言文化吧。

畲族语言,畲族通用汉字。

畲族语言可分为山客话、东家话、活聂话三种。

1、山客话(约50万人,畲族主体使用,属于汉藏语系,汉语族,汉语支);2、东家话(约5万人,属于汉藏语系,苗瑶语族,苗语支,川黔滇方言);3、活聂话(约0。

2万人,属于属于汉藏语系、苗瑶语族、苗语支。

发音方法(语音)与瑶族人使用的炯奈话(也有说是瑶族优勉话)最为接近,但语序靠近汉语)。

在畲族语言中,“哈”就是“客”的意思,比如,我们叫“客人”为“人客”,近似于汉语拼音“ENinHa”。

所以,我认为“山哈”就是“山客”,不是山里的客人,而是客山而居,尊山为主我为客。

这可以从畲族祖先的迁徙历史与落脚点,从畲族祖先的生产与生活方式中推断。

当地的汉族、回族人民则称我们为“畲客”,他们都是讲闽南话的,“畲客”的发音近似于汉语拼音“XiaKei”。

与客家话的关系这里所讲的“畲语”,指的是“山客话”,汉人称之为“畲客话”。

由于“畲客”是贬称,所以专家学者称之为“畲话,此畲语属汉藏语系,语根为汉语。

如果按照这个标准来说,景宁的“畲语新闻”,应该称为“畲话新闻”。

此畲语与汉语客家话接近,是一种归属有争议的语言,汉族学者认为就是由客家话演变而来,是汉语的一个特殊方言(持这个观点的学者以罗美珍代表);而畲族学者则认为此畲语形成时间早于客家话,与客家话的关系犹如长幼关系(畲话形成早于客家话)或兄弟关系(同时形成,只是轨迹不同)。

但不管争议有多大,山客话属于汉语分支,毋庸置疑。

此畲语语音声母单纯,韵母发达,声调复杂,变调现象较普遍,音节多。

其词汇分虚、实两大类11种,实词尤为丰富,构词特点:多单音词,多转借和引申词,多偏正倒置词,保留不少古汉语词汇和词素。

畬和畲有何区别畲和畲有何区别,为什么有人会将它们混淆呢?首先,和畲的发音非常相近,很多人分辨不出来。

所以导致很多人都把“畲”写成“輋”了。

但其实严格意义上来讲,两者之间还真没什么大区别。

在历史典籍中对“畲”与“輋”二字有着明确记载,《诗经·豳风》:“我姑酌彼金罍,维以不永怀。

”《毛传》注曰:“祀土神,命之为稌也”,“利用谓之食”;“菁茅曰埜,菅茅曰畲”,“黍曰耜,稻曰收,麻曰聚”。

由此看来,“畲”就是“佃”或“租”。

而“輋”指的则是“田”、“田地”等等的意思。

如果想要知道二者的区别,那就得从它们字形上入手了。

虽然“輋”跟“畲”很像,但却并不是完全一样。

“輋”字上部一个“田”字代表耕作土地的农民,下面三横代表农田的沟渠系统。

那么这两个字的读音应该怎么区分呢?可是,当查阅了一番字典后才发现,“輋”字其实是一个异体字,现在已经基本被废弃使用了。

而“畲”字早在唐朝就有使用了。

可见这个“輋”和“畲”二字各自源于两个字,且沿用至今!其次,两者除了形状相似外,最大的区别在于畲族有本民族语言,而輋族无本民族语言。

畲语属汉藏语系苗瑶语族苗语支,畲话通行于广东、福建、浙江、江西、安徽等省山区畲族居住地区。

因为畲族生活地域广阔,主要集中分布在福建省的福安、霞浦县及浙南的景宁、泰顺等县市交界处。

畲族是全国仅有的两个纯正畲语民族之一,另一个是高山族的瑶族。

畲族和瑶族的关系密切,古代瑶族称畲族为“畲”或“輋”。

畲话是畲族的共同语言。

这也许是畲族特殊的语言吧。

不过这些都只能说是一种推断,具体情况还需进一步考证。

不管怎么样,如今的畲族和輋族已经成为了国内仅有的少数几个少数民族之一,希望他们可以好好保护自己的文化,让我们的华夏文明流传千年,万世不灭!。

苗族、瑶族、畲族同祖同源?最全⼈类学考察来了!同源共祖——苗族、瑶族、畲族之⼈类学考察⽂|⽯朝江随着研究的不断深⼊和分⼦⼈类学的介⼊,已经证明中国原住民与上古时期的“东蒙”、“西羌”两⼤源头有着直接的或间接的渊源关系。

“西羌”演变为今天的汉族、羌族、藏族、彝族、⽩族、哈尼族、纳西族、傈僳族、景颇族、拉祜族、普⽶族、基诺族、怒族、独龙族等。

费孝通先⽣曾把“西羌”或羌族称为“⼀个向外输⾎的民族”。

“东蒙”由于在古代部落战争中遭受败绩,“东蒙”后裔绝⼤部分融⼊到华夏族即汉族中去了,也有少数⼈融⼊其他的民族。

没有融⼊的部分发展演变为今天的苗、瑶、畲等民族(有⼈提出由百越集团演变成的壮侗语系民族也是上古“东蒙”⼈的后裔,我们倾向于这⼀观点。

但由于⽬前资料还不⾜,本研究还未涉及。

我们将继续关注和研究这⼀问题)。

⼀、苗、瑶、畲之同源吕思勉是中国近代历史学家、国学⼤师,与钱穆、陈垣、陈寅恪并称为“现代中国四⼤史学家”(严耕望语)。

1934年世界书局出版吕思勉的《中国民族史》。

吕先⽣在第⼋章“苗族”中说:“苗族虽为汉⼈所征服,然今湖南、贵州境,其族犹不少……⼜有所谓瑶者,蔓衍于湖南……⼴东……⼴西……瑶亦出于苗……谓其与苗同祖,当不诬也。

⼜有所谓畲民者,在浙江、福建两省……今之畲民,或古之群舒乎?”苗、瑶、畲同源共祖,这已经成为学界的共识。

瑶族源于“九黎”、“三苗”,这有着诸多的证据。

|瑶族史籍记载,瑶族源于中国,是古代“九黎、三苗”之后,以“尤”为⾃称,崇拜“盘瓠”。

《旧史》⽈:“瑶族酋长蚩尤与轩辕黄帝⼤战于涿⿅,蚩尤败退黄河”。

各⽀瑶族都曾有“过黄河”的传说,相传瑶族祖先的发祥地在黄河以北,涿⿅⼤战后逐步迁徙南下。

东汉时期,“盘瓠蛮”记载已频见于史册,称“荆州蛮”、“武陵蛮”、“五溪蛮”、“长沙蛮”、“零陵蛮”等,瑶族先民已⼴布于华中洞庭湖周围的⼴⼤⼭间峡⾕。

关于瑶族与“东蒙”⼈蚩尤九黎、三苗、荆蛮的关系,奉恒⾼主编的《瑶族通史》说:“瑶族是个历史⽂化悠久的民族。

畲族与瑶族的比较

我国是一个统一的多民族国家,畲族是这个民族大家庭的兄弟民族,而瑶族可以说是畲族的兄弟民族了。

他们虽然在地理位置上不相同,不像壮族和布依族那样的亲密,但是我还是认为他们是兄弟民族。

因为经过比较,他们之间的历史渊源很深,文化习俗很近,信仰崇拜很似。

那么,对于这两个民族的比较就很有意义了。

(一)同是盘瓠子孙

可以说,畲瑶同源共祖。

最早,可溯源于远古的“荆蛮”了,即当时生息与活动与古荆州地区的“蛮”人族群,如,《晋元康地记》载:“荆州于古蛮服之地”。

楚国时,居于楚境内的部分蛮族被迫向南、向西迁徙,从而加速了蛮族重心南移的过程。

汉代,畲与瑶的先人,被称作“盘瓠蛮”,盘瓠蛮的得名,因盘瓠传说而来。

而盘瓠传说在畲、瑶民间广为流行,这是他们同根生的有力证据。

据一系列畲族族源论文,我从中得出,在汉代盘瓠蛮中,“长沙蛮”、“零陵蛮、“桂阳蛮”

与畲、瑶先人关系很密切。

魏晋南北朝,盘瓠蛮分布地域更广,大抵以江、汉、淮水流域为中心,而且这这一期间,他们都努力达到鼎盛时期。

这一时期,除了西晋初年全国出现过短暂的稳定局面外,长期处于动乱与分裂状态中。

而这时的各个民族则能生存下来并发展壮大,跟彼此的接触和往来更为频繁与密切是有关的。

而这种交往也加速了民族融合的过程,因此这个时期畲瑶联系更密切。

那么,畲瑶是什么时候分流的?据《宋史》、《桂海虞衡志》、《续资治通鉴长编》等书籍里都能说明,在唐、宋以后加快步伐而逐步形成今日的瑶、畲两族。

长期以来,由于历代统治者的残酷压迫,加之刀耕火种生产方式的需要,“盘瓠蛮”不断南移,至唐、宋时期,湖南南部已成为其居住的重心地区。

以湖南为起点,瑶、畲开始分道扬镳:由湘南越南岭,分道进入两粤者为瑶;由湘南东迁,入赣南,再至闽西南、粤东,即在赣、闽、粤三省交界处,逐渐形成有别瑶族的畲族族群。

(二)文化习俗

畲、瑶文化上的相似,可以在语言上看到:基本上都使用汉藏语系苗瑶语族语言。

只是,随着后来的不断演变,瑶族保存了自己民族的独特瑶语支——“布努”语。

畲族,因受汉区影响较深,多已使用接近汉语客家话的畲语,但是,居住在广大惠州等地的畲人仍使用接近瑶族的“布努”语。

这两个民族分布地域相距甚远,但语言上却保留亲属语言关系,这是历史上二者同源的体现。

畲、瑶均无本民族文字,其中瑶族一部分极少数人使用自制的方块瑶字,这是与早期瑶人“刻木为契法”有关的,但是,大部分一般通用汉字的。

畲族也无文字,多是以歌谣为文化载体的。

畲、瑶婚姻均实行一夫一妻制的,但保留着族外群婚制残余,他们的共同点有:兄妹为婚的传说,均源于盘瓠传说;节日择配,瑶之“踏舞”、畲则有“歌作媒”;流行赘婿之俗,畲称“招儿子”、瑶则称“招郎上门”。

二者旧日曾存在特殊安葬方式有:风葬,畲、瑶民间流行始祖盘瓠死后悬于树杈上的传说即属此类;火葬,畲、瑶均曾行此俗。

二者丧葬特殊民俗的表现:歌舞送终,畲为“绕尸而歌”(隋书.地理志下有载),瑶为“暖丧”(顾炎武《天下郡国利病书.广东下》有载),即将丧事按喜事来办。

(三)信仰崇拜

人类最早的宗教是原始宗教。

由于远古时期生产力极端低下,人类在自然力面前表现软弱无力。

加之,人们对各种自然现象和人类自身的生理现象,都缺乏认识,以为这是一种无法抗拒的超自然力量的作用。

这种把自然力人格化,变成了超自然的神灵便是自然崇拜。

畲

与瑶对土、山、水、树、石诸神的崇拜,即属自然崇拜的范畴。

畲、瑶均以盘瓠为图腾,顾炎武《天下郡国利病书.广东上》有载:粤輋,自信为盘瓠之后,家有画像,岁时祝祭。

范成大《桂海虞衡志》有载:瑶人,岁首祭盘瓠,杂糅鱼肉酒饭于木槽,扣糟群号为礼。

畲族妇女服饰上效仿盘瓠形象而设计,全套“凤凰装”也与盘瓠传说相关。

瑶族服饰,不少摹拟图腾形象。

图腾禁忌上,畲瑶同俗。

畲、瑶均忌食狗肉。

这就是图腾崇拜所影响的,因此畲瑶同信盘瓠王与其历史渊源是有关的。

除此之外,畲、瑶在鬼魂信仰、祖先崇拜与英雄崇拜上也有相同的地方。

二者皆把祖先崇拜和英雄崇拜合二为一。

总之,畲、瑶两族群无论从哪个方面入手比较,都具有很大的相似性,除了本文的三个方面外,还有社会制度、民间文学和音乐舞蹈等等方面,都说明了畲、瑶有史以来就是兄弟民族了。

既然为兄弟民族,就应该在祖国这一大家庭中更加的团结友爱,共同进步,创建美丽富饶的家园。