医学 慢性心衰诊治更新指南解读

- 格式:ppt

- 大小:3.50 MB

- 文档页数:30

中国心力衰竭指南解读概述心力衰竭是一种常见的心血管疾病,日常生活中也被称为“心脏病”。

在中国,心力衰竭患者数量逐年递增,给公共卫生和医疗保健系统带来巨大压力。

为了规范和优化心力衰竭的治疗和管理,中国医师协会、中国心血管健康联盟等多个专业组织共同制定了《中国心力衰竭指南》。

本篇文章旨在对这份指南进行解读,介绍其主要内容和应用场景,为临床医师、研究者和患者提供一些有用的参考。

指南简介《中国心力衰竭指南》首次发布于2014年,目前已经更新到第二版。

该指南主要针对成年人心力衰竭的预防、诊断和治疗提出了一系列建议性意见。

特别是在最新版的指南中,加强了对心力衰竭预防、早期筛查和综合治疗的指导,强调了个体化治疗的重要性。

指南内容解析概念和定义指南首先对心力衰竭的概念和定义进行了说明。

心力衰竭是指由于各种疾病导致心脏结构或功能的异常而引起的症状和体征,主要表现为呼吸困难、水肿、疲乏无力等。

同时,指南还区分了急性心力衰竭和慢性心力衰竭两种类型,后者又被分为左心衰竭和右心衰竭两种亚型。

风险评估心力衰竭的预防和早期筛查非常重要。

指南提供了一个基于多种风险因素进行评估的方法,该方法可评估一个人未来心力衰竭的风险,并为医生选择适当的预防措施提供参考。

其中,指南建议以年龄、性别、身高、体重、吸烟史、血压、血脂、肝肾功能等指标为基础进行风险评估。

同时,指南还强调了心血管疾病的综合防控,包括压力管理、健康饮食、体育锻炼等方面。

诊断和鉴别诊断心力衰竭的诊断主要依据患者的症状、体征和心血管检查结果。

指南提供了一系列标准化的诊断标准和流程,建议医师进行详细的病史询问和全面的体格检查,并进行心电图、超声心动图、心脏造影等检查以确诊和鉴别诊断。

此外,指南还介绍了一些容易与心力衰竭混淆的疾病,如肺部疾病、内分泌疾病、贫血等。

准确的鉴别诊断对于心力衰竭的治疗和管理非常重要。

治疗和管理治疗和管理是心力衰竭指南的核心内容。

根据疾病的不同阶段和类型,指南提供了一系列的综合治疗方案。

ESC、ACC/AHA慢性心力衰竭诊疗指南解读(全文版)心力衰竭是各种心血管疾病进展的最后阶段,随着对心血管疾病治疗方法的改进和人口寿命的延长,心力衰竭的发生率逐年增加,已成为主要的公共卫生问题。

在过去的10~15年间,心力衰竭的治疗模式发生了很大变化,治疗目的已从过去的“改善血液动力学”转变为“阻断神经内分泌的过度激活和心脏重塑、提高生活质量和延长寿命”。

随着循证医学证据的不断增加,有关心力衰竭的诊疗指南和建议不断推出与更新,其中影响较大并为大多数人接受的有美国心脏病学会/美国心脏学会(ACC/AHA)的《成人慢性心力衰竭诊疗指南》和欧洲心脏病学会(ESC)的《慢性心力衰竭诊疗指南》。

这两个指南都对慢性心力衰竭的诊断和治疗进行了详细的论述,从慢性心力衰竭的诊断、治疗到预后评估;从使用某类药物的循证医学证据到应用原则、使用方法和注意事项;从药物治疗到非药物治疗;甚至对病人及家属的宣教、护理与随访等。

两指南随着证据的更新与增加不断修订,而在写作格式和侧重点上又各有特点。

两指南2005年修订版均对慢性心力衰竭的定义、临床表现、诊断和防治进行了详细的论述,其中ESC指南用较大篇幅介绍了心力衰竭的诊断,对各种诊断手段在心力衰竭诊断中的应用和价值进行了更为详细的阐述,对临床医师选择诊断措施具有更强的指导意义。

ESC指南在治疗方面以各类药物为线索,详细介绍各类药物在心力衰竭治疗中的具体应用。

相比之下,ACC/AHA指南在诊断方面的阐述较为简略,而对治疗的介绍更为详尽。

ACC/AHA指南从2001年版开始按疾病的发生、发展过程对慢性心力衰竭提出了新的补充分期,将心力衰竭分为A、B、C、D 4个阶段。

该分级方法是对纽约心脏病学会(NYHA)心功能分级方法的补充,而不是替代(NYHA分级主要是对该分级阶段中阶段C和D病人症状严重性的分级)。

补充分级方法包括进展为心力衰竭的危险因素(A阶段)和心脏结构变化(B 阶段),提出在左室功能不全或症状出现之前采取治疗措施可降低心力衰竭的病残率和死亡率,强调医患均应高度重视并控制这些危险因素,从源头阻断心血管事件链,切实做到以预防为主,阻断心力衰竭的发生和发展。

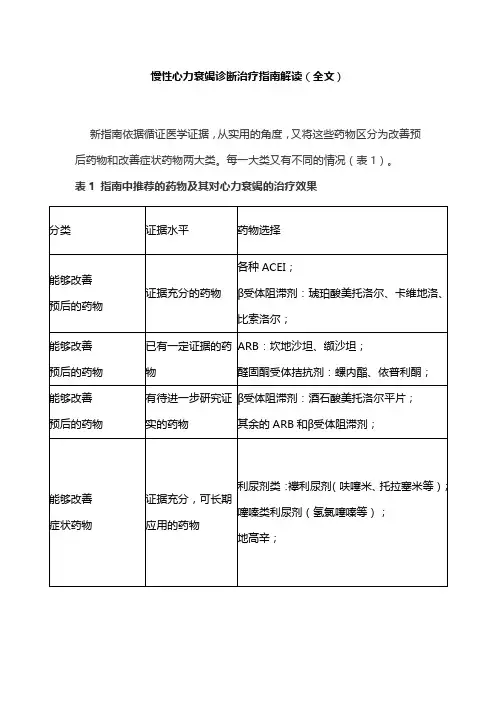

慢性心力衰竭诊断治疗指南解读(全文)新指南依据循证医学证据,从实用的角度,又将这些药物区分为改善预后药物和改善症状药物两大类。

每一大类又有不同的情况(表1)。

表1 指南中推荐的药物及其对心力衰竭的治疗效果β受体阻滞剂:降低猝死不可或缺该类药不仅能够降低心力衰竭患者的病死率,显著改善预后,还有一个重要和独特的疗效,即可降低猝死率。

心力衰竭的预后较差,5年存活率与恶性肿瘤相仿。

死亡原因中泵衰竭、心律失常和猝死分别占59%、13%和13%。

后两项加起来占了死因的1/4以上。

引起死亡的心律失常主要是严重的室性心律失常。

慢性心力衰竭合并的快速性心律失常,包括室性心律失常,药物治疗中主要推荐应用β受体阻滞剂和胺碘酮。

前者适用于缺血性心脏病所致的心力衰竭,且无明显心力衰竭症状/体状,后者适用于各种伴心力衰竭症状/体征的患者。

β受体阻滞剂适用于NYHAⅠ~Ⅲ级患者,部分Ⅳ级患者在病情稳定(至少4天未予静脉用药、无液体潴留,且体重恒定)后也可在专科医师指导和密切观察下应用。

应从极小剂量起始,以滴定法逐渐加量,直至达到目标剂量或最大耐受剂量。

评估β受体获得充分抑制、达到最大耐受剂量的指标是:清晨静息心率为55~60次/分。

该药开始应用前必须确认患者的利尿剂已维持在最合适的剂量,患者体重恒定(干体重)、无液体潴留的征象。

ACEI:改善预后治疗基石血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)公认为是治疗心力衰竭的基石。

几乎所有的大型临床试验均证实,ACEI可降低心力衰竭患者的病死率,改善预后,且在各个亚组(不同年龄,不同程度心力衰竭或NYHA分级、是否合并糖尿病等其他疾病,以及合用其他药物等)分析中,其结果与总体研究结果极其一致。

此类药实际上也是历史上证实能降低心力衰竭患者死亡的第一类药物。

所有心力衰竭患者均必须应用ACEI,只要无禁忌症或不能耐受,且需终身服用。

应用从小剂量开始,逐渐递增至目标剂量或最大耐受剂量。

在与醛固酮受体拮抗剂合用时,ACEI应减量;与β受体阻滞剂合用时,ACEI 中等剂量即能够发挥良好疗效。

慢性心力衰竭中医指南2022解读慢性心力衰竭是一种很常见又有点麻烦的病呢。

咱今天就来唠唠2022年慢性心力衰竭中医指南的那些事儿。

一、啥是慢性心力衰竭呀?慢性心力衰竭就像是身体里的一个小“故障”。

心脏本来是个很厉害的“泵”,负责把血液送到全身各处。

可是当心力衰竭了呢,这个“泵”就有点力不从心啦。

患者可能会觉得气喘吁吁的,就像刚跑了好几千米似的,哪怕只是稍微活动一下,甚至有时候躺着都觉得呼吸困难。

腿啊脚啊还可能会肿起来,像个小馒头似的,一按一个坑,半天都弹不回来。

整个人也没什么力气,干啥都提不起劲儿,就想躺着不动。

二、中医怎么看慢性心力衰竭呢?中医可有着独特的视角哦。

中医觉得呀,这心力衰竭可能和气血、脏腑啥的都有关系。

比如说,心气虚了,心脏这个“君主之官”就没有足够的力量来推动血液运行啦。

还有可能是肾阳虚,肾就像身体里的小火炉,肾阳虚了,这个小火炉火力不足,不能很好地温煦身体,也会影响到心脏的功能。

而且中医特别重视整体观念,不是只盯着心脏这一个地方看,而是把人体看成一个有机的整体,各个脏腑之间都是相互关联、相互影响的。

三、2022年中医指南里的亮点。

1. 诊断更精准啦。

以前可能就靠一些比较常规的症状来判断,现在这个指南里有更多详细的标准哦。

就像是给医生们配备了一个更精密的“探测器”,能够更准确地发现心力衰竭的蛛丝马迹。

比如说,除了看症状,还会结合一些现代的检查手段,像心脏超声啊之类的,这样就能把那些隐藏得比较深的心力衰竭给揪出来。

2. 治疗更全面。

中医的治疗方法那可真是多种多样。

在这个指南里呢,中药的使用就更有讲究啦。

不是随便开个方子就行,而是根据不同的证型来开药。

比如说,如果是气虚血瘀型的,那就会用一些补气活血的药,像黄芪配上丹参之类的。

除了吃药,还有针灸、推拿这些外治法呢。

针灸就像是给身体里的经络“通通电”,刺激那些穴位,让身体自己调整状态。

推拿呢,就像是给身体做个温柔的按摩,让气血运行得更顺畅。