民法体系、法律事实中行为的分类

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:2

民法总论知识点重点整理(全!)考试形式半开卷 1)民法通则 2)合同法有些概念要记忆简答题什么是包括哪些要件五道题案例题最基本的重要概念和课堂上案例相似基本功很重要,实务工作中会有体现导论【知识点1 民法的体系】普通民法一、财产法 1)物权法所有权限制物权占有 2)债权法契约合同无因管理不当得利侵权二、身份法 1)亲属法 2)继承法第三章民事法律关系【知识点2 民事法律关系的要素】1)主体 2)客体 3)内容(权利义务,有时有责任,当违反义务责任生)【知识点3 民事法律事实的分类和概念】就发民事法律事实是指能够引起民事法律关系的发生变更或者消灭的客观现象。

**简答题看司考题目按意思表示来分类行为 1)法律/民事/表意行为(建立司法上的效果权利义务关系)2)事实/非表意行为(不以建立权利义务为目的但产生民事法律后果)非行为事实(自然事实) 1)事件2)状态按是否合法为标准合法行为违法行为侵权行为债务不履行行为【知识点4 民事权利的分类】以民事权利所体现的利益的性质为标准,分为财产权与人身权。

以民事权利的效力范围为标准,分为绝对权(对世权),相对权(对人权)。

以作用不同分为支配权、请求权、形成权、抗辩权。

**!!考点重中之重!!!请求权基础方法(大前提法律条文、小前提事实、结论)思路:民事法律事实(原因)——民事法律关系——(关系内容)权利义务——依何法律关系可提出怎样的请求(请求权)——法律依据(请求权基础) TIPS:1)看见未成年人——父母(监护职责)2)财产问题先讨论所有权(第一步确认之诉,是否物权归属于他)3)注意时间4)要学会逐字逐句分析5)合同签订(民法关系发生,负担行为)——交货(履行合同,处分行为) 6)担保关系也要单独提出的。

(债权人和担保人)7)雇佣关系归到侵权行为法中(无过错责任不算在合同法内)第四章自然人【知识点5 自然人的民事权利能力概念和特点】 **司考爱考胎儿的利益保护概念:指自然人依法享有民事权利和承担民事义务的资格民事权利能力特点1)始于出生,终于死亡。

读书:王泽鉴《民法思维:请求权基础理论体系》编者按:两年前读王泽鉴教授的文章《请求权基础:法学方法与民法发展》,有所触动,又参加段厚省教授《规范出发型的民事裁判方法漫谈》讲座,段厚省教授在讲座中多次提及请求权基础,后进一步阅读王泽鉴教授所著的《民法思维:请求权基础理论体系》。

虽读得不算通透,却感觉受益匪浅,一直想写一篇读后摘要,但拖延至今。

最近因为参与的一桩股权转让疑难案件,感触颇多,重翻此书,完成此文。

王泽鉴教授在书中说法律思维乃是“将抽象的法律规范,适用于具体案件,以确定当事人之间的权利义务关系”,因此须在“对案例事实的彻底了解与把握”的前提下,进行“从事实寻找规范,从规范回到事实,来回穿梭”的法律思考。

该书以请求权方法、请求权基础、请求权与抗辩权、法律的适用为主要篇章,本文主要概括王泽鉴教授讲述的请求权方法与请求权基础。

(一)请求权方法请求权方法的模式:谁得向谁,依据何种法律规范,主张何种权利?王泽鉴教授在请求权方法的介绍中,同时对比历史方法(依案例事实发生的过程,依序检讨其法律关系,如物权变动)对法律关系进行检讨。

并指出:处理实例应以请求权基础(或称为请求权规范基础)为出发点,对于非以请求权关系为内容的实例,虽可采取历史方法,但关于“以请求权关系为内容”,则应采用请求权方法。

并强调:请求权基础的思考,是必须彻底了解、掌握的基本概念及思考方法,只有在明确的请求权基础上,始能知悉其权利义务关系;只有具备探寻请求权基础的能力,才能明确指出支持请求权之法律规范,而切不能概括笼统用语来掩饰不清楚法律思维过程。

据此的案例:“请求法院判令被告向原告返还***车辆。

”这样的诉求是否明确?《物权法》第34条:无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物。

《物权法》第245条:占有的不动产或者动产被侵占的,占有人有权请求返还原物;对妨害占有的行为,占有人有权请求排除妨害或者消除危险;因侵占或者妨害造成损害的,占有人有权请求损害赔偿。

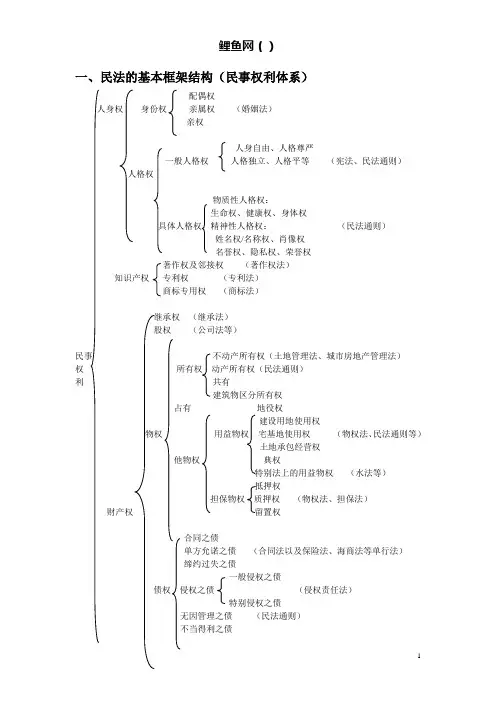

一、民法的基本框架结构(民事权利体系)配偶权人身权身份权亲属权(婚姻法)亲权人身自由、人格尊严一般人格权人格独立、人格平等(宪法、民法通则)人格权物质性人格权:生命权、健康权、身体权具体人格权精神性人格权:(民法通则)姓名权/名称权、肖像权名誉权、隐私权、荣誉权著作权及邻接权(著作权法)知识产权专利权(专利法)商标专用权(商标法)继承权(继承法)股权(公司法等)民事不动产所有权(土地管理法、城市房地产管理法)权所有权动产所有权(民法通则)利共有建筑物区分所有权占有地役权建设用地使用权物权用益物权宅基地使用权(物权法、民法通则等)土地承包经营权他物权典权特别法上的用益物权(水法等)抵押权担保物权质押权(物权法、担保法)财产权留置权合同之债单方允诺之债(合同法以及保险法、海商法等单行法)缔约过失之债一般侵权之债债权侵权之债(侵权责任法)特别侵权之债无因管理之债(民法通则)不当得利之债观察与结论:1.凡平等主体之间的人身、财产关系均在调整之列2.以财产法为中心,物权与债权是财产权的两大支柱3.物权与债权二者的各自独立体系以及二者之间密切关系是难点4.法律行为是统领民法上的法律实施的核心概念5.对人身权、物权、债权、知识产权、继承权、股权等最重要的理论分类体系是最重要的理论支撑点【例1】甲被乙家的狗咬伤,要求乙赔偿医药费,乙认为甲被狗咬与自己无关拒绝赔偿。

下列哪一选项是正确的?(09-3-1,单选)A 甲乙之间的赔偿关系属于民法所调整的人身关系B 甲请求乙赔偿的权利属于绝对权C 甲请求乙赔偿的权利适用诉讼时效D 乙拒绝赔偿是行使抗辩权二、物权与债权的关系特别提示:物权与债权的区别,乃是学好物权法以及整个个民法的基础之基础。

具体考点集中在一物多卖与无权处分两个点上。

(一)物权作为绝对权、支配权、对世权;债权作为相对权、请求权、对人权绝对权,是指无须通过义务人实施一定的行为即可实现并可对抗不特定人的权利,如人身权、物权、知识产权等。

民法常识详解一、民法的概念和基本原则(一)民法的概念按照我国《民法通则》第二条的规定,民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

按照1999年通过的《合同法》第二条,平等主体应当包括公民、法人和其他组织,因此,民法调整范围还应当包括其他组织。

民法是我国法律体系的重要部门。

(二)民法的基本原则我国民法的基本原则有以下内容:(1)保护公民、法人合法民事权益原则;(2)平等、自愿、等价有偿原则;(3)公平、诚实信用原则;(4)遵守法律和国家政策原则;(5)遵守社会公德和社会公共利益的原则。

二、民事法律关系的主体(一)公民的民事权利能力和公民的民事行为能力一个国家的公民是指具有该国国籍的自然人。

我国公民就是具有我国国籍的自然人。

公民的民事权利能力是指公民依法享有民事权利、承担民事义务的资格,是公民主体资格的集中表现。

我国《民法通则》规定:“公民从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。

”公民的民事行为能力是指公民通过自己的行为独立行使民事权利或履行民事义务的能力,包括从事合法行为的能力,而且也包括对其违法行为承担责任的能力。

公民的民事行为能力是以其权利能力为前提的。

我国《民法通则》根据公民的年龄和精神状况,把公民的民事行为能力分为三类:完全民事行为能力;限制民事行为能力;无民事行为能力。

(二)法人的概念、条件和特征1.法人的概念及条件法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的一种社会组织。

社会组织只有具备一定的条件和依法定程序方可取得法人资格。

法人应当具备的条件包括:(1)依法成立;(2)有必要的财产和经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所; (4)能够独立承担民事责任。

2.法人的特征法人的特征包括:(1)法人是独立的社会组织;(2)法人具有独立的财产;(3)法人承担独立的责任。

3.法人的民事权利能力和民事行为能力法人的民事权利能力是指法人能够享有民事权利,承担民事义务的资格。

民法选择题、概念关系及问题一、概念1.民法:民法是我国社会主义法的组成部分,它是调整平等主体的公民之间、法人之间以及公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

说明:民法调整的法律关系是存在于平等主体之间的。

“平等主体’’指当事人在民法上都具有独立活动的人格,他们之间在法律上的地位是平等的,在意志上是独立的,一方不受他方意志的支配;民法调整的对象是财产关系和人身关系。

财产关系是指人们在产品的生产、分配、交换和消费过程中形成的具有经济内容的关系。

人身关系是指与人身密切相联系而无直接内容的社会关系。

2.民事法律关系主体:它是指参加民事法律关系,享有权利或承担义务的人,即民事法律关系的当事人。

3.公民的民事权利能力:它是指公民依法享有民事权利、承担民事义务的资格,是公民主体资格的集中表现。

说明:公民的民事权利能力是与生俱来的,不是后天获得。

4.公民的民事行为能力:它是指公民通过自己的行为独立行使民事权利或履行义务的能力,包括从事合法行为的能力,而且也包括对其违法行为承担责任的能力。

说明:公民的民事行为能力是法律赋予的,是以其民事权利能力为前提的一种资格。

5.法人:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

说明:法人与公民的根本区别在于它是社会组织。

6,民事法律行为:它是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。

说明:民事法律行为是一种行为;它是一种合法行为;这一行为可导致某一民事法律关系的设立、变更或终止。

7.代理:代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。

被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

本概念的重点是:在代理权内;以被代理人名义;被代理人对代理人的代理行为承担责任。

8.物权:物权是权利主体在法律规定的范围内,直接支配其物,并排除他人干涉的民事权利。

说明:本概念的重点是“在法律规定的范围内”。

9.财产所有权:它是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。

民法总论--简答题民法总论---简答题1.民法的调节对象:平等主体之间的财产关系和人身关系两类社会关系。

财产关系包括:静态财产关系和动态财产关系人身关系包括:人格关系和身份关系。

2.民法的形态:形式民法与实质民法,一般民法与特殊民法,习惯民法和成文民法,近代民法和现代民法,3.民法基本原则的特征:是抽象的民法,是内涵最为丰盛且极具伸缩性的民规矩范,是贯通民法始终并且具有普遍效力的民规矩范。

民法基本原则的功能:是民事立法的指导方针,是民事主体举行民法活动的基本行为准则。

是法官解释民事法律规范的基本依据。

是补充法律漏洞、进展民法学说的基础。

4.民法基本原则包括:当事人意思自治和合同自由原则,平等原则,公正原则,诚实信用原则,禁止权利滥用原则,公序良俗原则。

当事人意思自治与合同自由原则的体现:民事活动的当事人享有自主原则,对违反当事人意思自治原则的行为,法律对受害人赋予补偿,而对相对人不予庇护。

平等原则的体现:自然人的权利能力平等;在详细的民事法律关系中民事主体的地位平等。

5.民事法律关系的三要素说,包括: 民事法律关系的主体、内容和客体。

主体包括:自然人、法人、其他组织和国家内容包括:民事权利和民事义务客体包括:物、行为、智力成绩、特定的人格利益和身份利益。

民事法律关系的五要素说,包括: 民事法律关系的主体、内容和客体。

民事法律关系的变动包括:民事权利的取得、变更和毁灭。

民事法律事实包括:大事、行为(即民事法律关系变动的缘由)行为分为:合法行为和违法行为,其中合法行为包括民事法律行为、准民事法律行为和事采取为。

6.民事能力包括:民事权利能力、民事行为能力和民事责任能力。

民事权利能力分为:普通民事权利能力和特殊民事权利自然人的民事行为能力划分为:彻低民事行为能力,限制民事行为能力(十周岁以上未成年人和不能彻低辨认自己行为的精神患者),和无民事行为能力(未满10周岁未成年人)。

7.民事权利的分类:财产权和人身权;安排权、哀求权和变动权;肯定权和相对权;主权利和从权利;专属权和非专属权。

第一分编绪论第一章民法概述第一节:民法的概念和含义一、民法的概念民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范总称。

二、民法的词源民法源于罗马法的市民法,所谓民法,即是适用于全体人的法。

三、民法与民法典民法典是按照一定体系将各种基本的民事法律制度编纂在一起的民事基本规范。

民法分形式民法和实质民法。

形式民法:以民法或民法典命名者。

实质民法:具有民法性质的法规。

四、民法与民法学民法:由国家强制力保证实施的。

民法学:一种学说。

五、民法与商法商法:调整商事关系的法律规范总称。

我国立法采取民商合一。

广义民法:“民商合一”与私法同义。

狭义民法:“民商分立”为私法之一部。

第二节:民法的沿革罗马法:前期《十二表法》中期《国法大全》晚期《查士丁尼法典》、《法学阶梯》《学说编纂》和《新律》罗马法的市民法是民法的语源,万民法是国际法的语源。

1804年《法国民法典》开创了实体法和程序法分别立法的先例。

反封建较彻底,民商分立1896年《德国民法典》只有实体法,反封建不彻底,逻辑严谨。

民商分立总则、债权、物权、亲属、继承20世纪《瑞士民法典》世界上第一部采取民商合一的民法典。

1922年《苏俄民法典》世界上第一部社会主义民法典。

1911年《大清民律草案》。

1929年-1930年《中华民国民法》我国第一部民法典。

近代民法和现代民法的区别1、有过错责任VS无过错责任2、契约自由VS契约自由受限3、个人本位VS社会本位第三节:民法的调整对象一、民法调整的财产关系(财产流转的特点:大部分是营利性的,一般是有偿的)(1)财产的概念广义:财产权利和财产义务的总和。

(可为负数)狭义:有金钱价值的权利的总和。

(有金钱利益的也属于财产范围)(2)民法是调整以平等自愿为基础的财产关系。

财产关系:基于财产形成的社会关系。

基于行政管理发生的财产关系属于不平等主体间的财产关系,由行政法、经济法调整。

(3)民法调整财产归属关系和财产流转关系。

22考研法律硕士知识精讲课程 知识模块5:民事法律行为主讲人:胡晓杰第六章民事法律行为第一节民事法律行为概述★一、民事法律行为的概念民事法律行为,一般称法律行为,是指民事主体以意思表示的方式设立、变更或者终止民事法律关系的行为。

二、民事法律行为的特征(2012-简)(一)民事法律行为以意思表示为基本要素(二)民事法律行为是以设立、变更、终止民事法律关系为目的的行为。

【例1】下列选项中,属于民事法律行为的是()(2016-单)A.甲到烈士陵园缅怀先烈B.乙开车不慎将行人A撞倒C.丙邀请朋友到自家聚餐D.丁向同事转让一架钢琴第二节民事法律行为的分类★一、单方行为、双方行为、多方行为(2012-单)意思表示是一方,双方还是多方单方行为是指仅由一方当事人的意思表示就能成立的法律行为。

双方行为是指须由双方当事人的意思表示相一致才能成立的民事法律行为,如合同等。

多方行为是指多个行为人的意思表示达成一致而成立的民事法律行为,如公司股东会的决议等。

第二节民事法律行为的分类★二、单务行为和双务行为当事人权利义务的构成单务行为,是指一方当事人仅享受权利,而另一方仅负有义务的法律行为。

双务行为,是指法律行为的当事人双方均享有权利,也均承担义务的行为。

第二节民事法律行为的分类★三、有偿行为和无偿行为是否给予报酬 有偿行为,指一方当事人为对方承担某种民事义务时,有权要求对方承担相应的义务的民事法律行为,即要求对方给予报偿。

无偿行为,指一方当事人为对方承担某种民事义务时,并不要求对方承担相应的民事义务的民事法律行为。

第二节民事法律行为的分类★四、诺成性行为和实践性行为是否交付实物诺成性行为:意思表示一致,即成立。

实践性行为:意思表示一致+交付标的物总结:商业借款为诺成,自然借款是实践第二节民事法律行为的分类★五、要式行为和不要式行为是否有特定形式 要式行为,是指必须履行某种特定的形式才能成立的民事法律行为, 不要式行为,指不需要履行某种固定形式,就能成立的民事法律行为,即行为人究竟采取何种形式,由其自由选定。

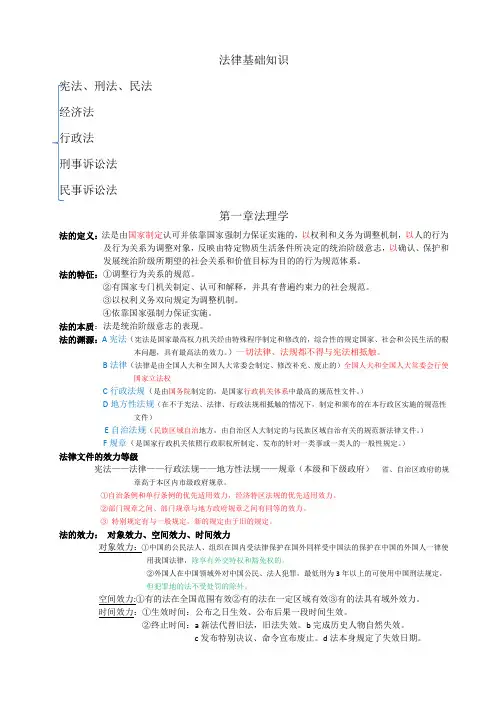

法律基础知识宪法、刑法、民法经济法行政法刑事诉讼法民事诉讼法第一章法理学法的定义:法是由国家制定认可并依靠国家强制力保证实施的,以权利和义务为调整机制,以人的行为及行为关系为调整对象,反映由特定物质生活条件所决定的统治阶级意志,以确认、保护和发展统治阶级所期望的社会关系和价值目标为目的的行为规范体系。

法的特征:①调整行为关系的规范。

②有国家专门机关制定、认可和解释,并具有普遍约束力的社会规范。

③以权利义务双向规定为调整机制。

④依靠国家强制力保证实施。

法的本质:法是统治阶级意志的表现。

法的渊源:A宪法(宪法是国家最高权力机关经由特殊程序制定和修改的,综合性的规定国家、社会和公民生活的根本问题,具有最高法的效力。

)一切法律、法规都不得与宪法相抵触。

B法律(法律是由全国人大和全国人大常委会制定、修改补充、废止的)全国人大和全国人大常委会行使国家立法权C行政法规(是由国务院制定的,是国家行政机关体系中最高的规范性文件。

)D地方性法规(在不于宪法、法律、行政法规相抵触的情况下,制定和颁布的在本行政区实施的规范性文件)E自治法规(民族区域自治地方,由自治区人大制定的与民族区域自治有关的规范新法律文件。

)F规章(是国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对一类事或一类人的一般性规定。

)法律文件的效力等级宪法——法律——行政法规——地方性法规——规章(本级和下级政府)省、自治区政府的规章高于本区内市级政府规章。

①自治条例和单行条例的优先适用效力,经济特区法规的优先适用效力。

②部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间有同等的效力。

③特别规定有与一般规定,新的规定由于旧的规定。

法的效力:对象效力、空间效力、时间效力对象效力:①中国的公民法人、组织在国内受法律保护在国外同样受中国法的保护在中国的外国人一律使用我国法律,除享有外交特权和豁免权的。

②外国人在中国领域外对中国公民、法人犯罪,最低刑为3年以上的可使用中国刑法规定,但犯罪地的法不受处罚的除外。

1.民事财产关系的特点财产关系是以财产为客体,具有经济内容的社会关系。

①客体:财产关系以财产为客体。

②内容:财产关系以经济利益为内容。

分离:财产关系体现的经济利益可以与特定的主体相分离。

2.人身关系的特点人身关系,又称人身非财产关系,是指人与人之间基于彼此的人格或身份而形成的,不以主体的经济利益为内容,而以主体的人身利益为内容的社会关系。

人身关系的特征:①人身关系以主体的人身为其发生和存在的基础。

②人身关系不体现主体的经济利益而体现主体的人身利益。

③人身关系体现的人身利益具有专属性。

3.民法的基本原则民法的基本原则是体现市民社会和商品经济的根本要求,贯穿民事立法、司法、守法的始终,具有普遍效力和衡平作用的指导思想和基本准则。

①平等原则②自愿原则③私权神圣原则④诚实信用原则⑤公平原则⑥禁止权利滥用原则4.民事法律关系的特征民事法律关系是平等主体之间发生的、具有民事权利义务内容的社会关系,是民法调整平等主体之间的财产关系和人身关系的结果。

①人与人之间的社会关系②强制力保障的社会关系③受民法支配的法律关系5.民事法律关系的客体民事法律关系的客体是民事权利和民事义务所共同指向的对象。

①物(财产)②行为③智力成果④人身利益⑤权利6.民事权利的分类民事权利是指民事法律关系中的权力主体依照法律规定或者合同约定,根据自己的意愿实现一定利益的可能性。

①以内容:人格权(生命、健康、身体、自由、姓名、肖像、隐私)身份权、物权、债权、知识产权(著作、专利、商标、发明、发现,总体可转让)、继承权②以是否具有财产内容:人身权和财产权③以权利效力范围:绝对权或称对世权(物权、人身权、知识产权、继承权)和相对权或称对人权(债权)④以权利作用:支配权、请求权、形成权、抗辩权支配权具有排他性,无须他人配合(物权、他物权、知识产权、人身权)请求权对义务主体提出(债权)✧形成权:仅凭权利主体单方面的意思表示就能使一定的权利义务关系发生、变更和消灭的权利。

1.民法:民方是调整平等主体之间的自然人,法人和其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和2.民法的调整对象:我国民法调整平等主体之间的财产关系和人身关系3.财产关系:人们在产品的生产,分配,交换和消费过程中所形成的具有经济内容的关系。

财产关系以社会生产关系为基础4.平等主体间的财产关系的的特点①民事主体在民法上的地位是平等的②当事人意思表示自由③等价有偿(民事主体法律地位平等在在经济利益上的体现)5.平等主体间的财产关系包括:财产所有关系(因占有,使用,收益,处分财产所发生的社会关系归属关系—物权和财产流转关系(因转移财产而发生的社会关系)流转关系-债权6.人身关系:没有财产内容但有人身属性的社会关系7.人身关系包括:人格关系(因民事主体的人格利益而发生的关系)和身份关系(基于一定的身份而产生的社会关系)8.民法的适用范围:①民法在时间上的适用范围:指民事法律规范在时间上的所具有的法律效力(民法的效力自实施之日发生,至废止之日停止。

法律是否溯及既往,是指新的法律颁布实施后,对它生效之前发生的事件和行为是否适用,如果适用,即具有溯及力)②民法在空间上的适用范围:指民事法律规范在地域上所具有的效力③民法对人的适用范围:民事法律规范对于哪些人具有法律效力9.民法的基本原则:平等原则;意思自治原则;公平原则;诚实信用原则;公序良俗原则10.民法的基本原则:是体现市民社会和商品经济根本要求,贯穿民事立法、司法、守法始终,具有普遍适用效力和衡平作用的指导思想和基本准则.11.主要功能:民法的基本原则是民事立法的准则;民法的基本原则是民事主体进行民事活动的基本准则;民法的基本原则是法院解释法律、补充法律漏洞的基本依据;民法的基本原则,是解释、研究民法的出发点12.平等原则(法律地位平等原则):民事主体在法律地位上是平等的,其合法权益应当受到法律的平等保护。

平等观念是民法得以产生和发展的思想前提,我国民现行民事立法中规定的平等原则,即属于现代立法上的平等原则:强调民事主体抽象的人格平等。

第1~4章我国民法对时间、空间和对人对事项的效力特点是什么?} (一)民法在时间上的适用效力一般规则是:1、法律自施行之日起生效;2、民事立法不具有溯及力;3、自规定失效之日起失效;4、未规定废止之日的,对同一行为的调整规则,适用新法优于旧法的原则。

(二)民法在空间上的适用效力1、我国民法以属地法为原则,在中国的一切领域内(领土、领海、领空)有效。

2、全国性的民事法律适用全国,地方性民事法规使用特定区域。

(三)民法对人的适用效力适用在中国境内的一切人:本国人,外国人、无国籍人。

例外情况:身份行为,适用属人法。

享有外交豁免权的人,通过外交途径解决。

(四)对事项的适用效力平等主体间的财产关系与人身关系说明意思自治原则的特点。

1、人是有理性的。

2、人必须自治。

3、人通过自主参与与他人达到和谐。

4、意思自治不是绝对自由。

5、自主参与、自主选择、自己责任。

三、如何理解民法基本原则的意义?} 是民事立法的准则,民事活动的准则,审判的准则,是克服法律局限性的工具。

} 基本原则的效力贯穿民法始终,是制定、解释、执行、研究民法的根本性指导原则。

四、民法所调整的社会关系的特点是什么?五、财产关系与身份关系的区别?六、为什么说民法是私法?其特点是什么3、请求权类型体系(1) 依请求权发生的规范基础分为:债权请求权、物权请求权、知识产权请求权、人格权请求权、亲属权请求权等。

(2) 依请求权产生的方式分为:原权型请求权和救济型请求权。

(3)依侵害的基础权利不同,救济型请求权又分为:救济支配权的请求权和救济债权的请求权。

(4)依请求权的行使分:自力救济请求权和公力救济请求权。

(5)依请求权的功能分:实体法上请求权和程序法上的请求权。

4、救济性请求权在权利体系中的枢纽地位在民事权利体系中,救济性请求权处于枢纽地位。

因为任何类型民事权利(物权、人身权、知识产权、债权等)受到侵害,均需救济性请求权予以“保驾”。

另外,实体法上的救济请求权又往往需经程序法上的请求权(诉权)实现。

民法体系图1.民法的起源(一)民法概述 2.形式意义的民法与实质意义的民法(二)民法调整的对象一、民法综述 1.民法基本原则的概念和意义:四点意义(三)民法的基本原则⑴公民、法人的民事权益受法律保护原则2.我国民法的基本原则⑵平等原则⑶自愿原则⑷等价有偿原则⑸诚实信用原则⑹公平原则⑺禁止权利滥用原则⑻公序良俗原则概念(一)民事法律关系的概念和分类分类 1.财产法律关系和人身法律关系二、民事法律关系 2.绝对法律关系和相对法律关系1.民事法律关系的主体(二)民事法律关系的要素 2.民事法律关系的内容3.民事法律关系的客体:概念;种类;1.概念;民事法律事实与客观事实的关系(三)民事法律事实 2.民事法律关系的事实构成3.民事法律事实的分类⑴事件⑵行为①概念(一)公民的概述②公民与自然人的区别1.概念(二)公民的民事权利能力 2.特征3.民事权利能力的开始和终止4.民事权利能力的分类1.概念2.特征(三)公民的民事行为能力完全民事行为能力人:情形3.分类限制民事行为能力人:情形;限制民事行为能力人实施民事行为的效力;无民事行为能力人:情形;无民事行为能力人实施民事行为的效力1.概念2.作用法定监护人:未成年人的法定监护人;精神病人的法定监护人;三、民事主体—公民(四)监护 3.设定指定监护人:未成年人的指定监护人;精神病人的指定监护人;法定监护人和指定监护人有关“近亲属”和“其他亲属”的差异4.职责5.终止1.宣告失踪:概念、条件、程序、后果、撤销(五)宣告失踪和宣告死亡 2.宣告死亡:概念、条件、程序、后果、撤销3.宣告失踪和宣告死亡的关系(六)个体工商户、农村承包经营户1.概念(七)个人合伙 2.特征3.类型、合伙的成立、变更、责任承担(一)法人概述法人、非法人组织四、民事主体—法人1.大陆法系国家法人的分类:公法人和私法人2.社团法人和财团法人的区别(二)法人的分类按所有制分:全民所有制企业法人、集体所有制企业法人……企业法人按公司法分非公司法人:非依公司法设立的法人3.我国法人的分类公司法人股份有限公司有限责任公司非企业法人——机关、事业单位、社会团体法人(三)法人的设立、变更和终止(一)民事法律行为的概述3.五、民事法律行为⑴附条件民事法律行为的概念、条件的法律特点及其意义和效力1.附条件的民事法律行为⑵条件的种类⑶不得附条件的法律行为(二)附条件和附期 2.附条件的民事法律行为与附期限的民事法律行为的区别限的民事法律行为⑴概念3.附期限的民事法律行为⑵法律规定附期限民事法律行为的意义⑶期限的法律特点⑷效力⑴无民事行为能力人实施的民事行为⑵因欺诈损害国家利益而为的民事行为1.无效民事行为⑶因胁迫损害国家利益而为的民事行为⑷因恶意串通损害他人利益而为的民事行为⑸违反法律或社会公共利益而为的民事行为⑹以合法形式掩盖非法目的民事行为⑺违反国家指令性计划而为的民事行为(三)民事法律⑴可变更可撤销民事行为的认定行为的效力⑵无效民事行为和可撤销民事行为的区别⑶因重大误解而为的民事行为:认定重大误解的条件?2.可变更可撤销的民事行为⑷因显失公平而为的民事行为:认定显失公平的条件?⑸因欺诈或胁迫使对方违背真实意思而为的民事行为⑹因乘人之危使对方违背真实意思而为的民事行为:认定乘人之危的条件?⑺可变更、可撤销民事行为的效力⑴效力待定民事行为的概念和特征⑵效力待定民事行为和无效民事行为的区别3.效力待定民事行为⑶效力待定民事行为与可撤销民事行为的区别⑷效力待定民事行为的类型1.代理的概念和特征2.代理制度的意义(一)代理概述 3.代理的种类4.关于代理的其他知识点1.转委托的概念六、代理(二)转委托 2.法定代理的代理人的转委托权3.指定代理人的转委托4.委托代理的代理人转委托的所需具备的条件(三)无权代理1.无权代理的概念及其种类⑴本人的追认权和拒绝权(三)无权代理 2.无权代理的效力⑵第三人的催告权和撤销权⑶无权代理的法律后果⑴表见代理的概念⑵规定表见代理制度的意义⑶表见代理的构成要件六、代理 3.表见代理⑷表见代理的发生原因⑸表见代理的效力⑹狭义无权代理和表见代理的区别无权代理和无效代理1.委托代理的终止(四)代理关系的终止2.法定代理或指定代理的终止⑴时效概述:时效的概念;时效的特点;时效的分类;1.时效⑵诉讼时效和取得时效的区别(一)时效和期间概述⑴期间的概念;除斥期间的概念2.期间⑵诉讼时效和除斥期间的区别1.诉讼时效的适用范围七、时效和期间⑴普通诉讼时效2.诉讼时效的种类⑵特殊诉讼时效⑶最长诉讼时效(二)诉讼时效 3.诉讼时效的起算⑴诉讼时效的概念4.诉讼时效的中止⑵诉讼时效中止的条件⑴诉讼时效中断的概念5.诉讼时效中断⑵诉讼时效中断的适用条件⑶诉讼时效中断的法定事由6.诉讼时效中止和中断的区别7.诉讼时效的延长8.诉讼时效中止、中断和延长的适用(三)期间1.物权的概念(一)物权的概述和特征 2.物权和债权作为民法中两类基本的财产权,联系紧密3.与债权相比,物权的特征1.物的概念(二)物权的客体—物,权力作为客体是特例 2.物的特征3.物的分类一、物权概述(三)物权法的基本原则二、物权法定原则:概念;内容。

第一章民法的概念、构成、体系、基本原理及基本原则一.民法的起源与发展1、民法的语源中华法系:诸法合一民刑不分;民法一词传自日本,具体说法不一。

罗马法市民法万民法2.民法之发展汉谟拉比法典(公元前十八世纪古巴比伦王国)罗马法十二铜表法(公元前451年)《优帝法典》、《学说汇纂》、《法学阶梯》、《优帝新律》法国民法典、德国民法典、日本民法典,中国民法典(清末)3.近代民法模式与现代民法模式抽象的人格——具体的人格私的所有——私的所有的社会制约私法自治——受规制的竞争自己责任——社会责任4.大陆法系与英美法系民法大陆法系:罗马法系,形式上的法典化英美法系:普通法系,判例法法系的相互渗透与合流二.民法的含义调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

1.平等主体人格平等:人格独立,互不隶属,不存在人身依附关系意思自治:行动自主,不能通过命令令他人服从自己平等与独立:只具有抽象的、相对的和法律理念或形式上的意义2.平等主体之间的财产关系财产:对人具有经济价值的一切事务。

财产关系:人与人之间因财产所发生的具有经济内容的社会关系。

3.平等主体之间的人身关系人身关系:与人身不可分离而不直接体现为一定物质利益的社会关系。

生命健康、姓名、肖像、名誉。

人身关系的分类:人格关系与身份关系分行三.民法的构成1、形式民法与实质民法形式民法:以民法命名的成文法典实质民法:成文的民法典,以及一切具有民法性质的法律、法规及判例、习惯法2、普通民法与特别民法普通民法指民法典,为整个私法之普通法。

对人、地域、事项等不作限制,规范一般的民事生活关系。

特别民法:各民事单行法、商法典。

中国采民商合一主义,民法通则相当于民法典的普通法地位四.民事法律关系模型有甲乙二人,各有其财产AB。

甲乙协商,就交换财产达成合意。

另有一人丙,对甲或乙(及其财产)实施了侵害行为。

就此形成需要由民法予以规范的三种关系:1、甲乙之间的约束关系——契约关系;2、甲乙及其各自所有物之间的关系——财产所有关系;3、甲乙与加害者丙之间的关系——A在财物被侵占的情形下,则要求加害人丙返还财物;B财产毁坏不能返还,或人身伤害的情形,则要求以金钱赔偿损害。