第六章 贝氏体与钢的中温转变

- 格式:ppt

- 大小:23.76 MB

- 文档页数:56

马氏体与贝氏体转变有哪些异同点?(1)二者转变都有一个转变温度区,马氏体转变对应于M s~M f,贝氏体转变与B s~B f点。

(2)贝氏体转变可等温进行,而钢中马氏体转变是非恒温性的,即马氏体转变是在不断降温的条件下才能进行。

由此可见,马氏体转变量是温度的函数,而与等温时间无关。

(3)马氏体转变只有点阵改组而无成分的改变,如钢中的奥氏体转变为马氏体时,只是点阵由面心立方通过共格切变改组成体心立方(或体心正方),因而马氏体的成分与奥氏体的成分完全一样。

这种母相(奥氏体)以均匀切变方式转变为新相(马氏体)的转变称为无扩散型相变—现在各种合金中广泛地叫做马氏体转变。

此时钢中的铁、碳原子均无扩散,而贝氏体转变只有碳原子的扩散,而无铁原子和合金元素的扩散。

这种中温转变包含着两种不同机制的转变,贝氏体为两相混合物组织,而马氏体是单相组织。

(4)贝氏体中铁素体在形成时,与马氏体转变一样,在抛光面上均引起浮凸。

所不同的是马氏体浮凸呈“N”形,而贝氏体中铁素体的浮凸呈“V”形或“A”形。

贝氏体的晶体学特征,其中包括位向关系与惯习面等与马氏体接近。

(5)二者转变均存在不完全性,即转变不能进行到终了。

马氏体转变还具有可逆性,即快速反向加热不到A1点发生逆转变珠光体、贝氏体和马氏体的组织和性能有什么区别?珠光体转变是奥氏体在过冷度不大的情况下发生的共析转变,C和金属原子都可以的扩散;珠光体组织是铁素体和碳化物的机械混合物,通常形态为层片装状碳化物加铁素体组织,其层片的厚度及完整程度主要取决于转变过冷度,在特殊情况下也生产碳化物也生产粒状,形成粒状珠光体。

马氏体转变是奥氏体快速冷却到马氏体转变点以下,发生切变,形成过饱和C的α-Fe固溶体,转变中C和金属原子都来不及扩散,由于过饱和的C使晶格发生畸变,钢在受力时位错运动受到阻碍,由此提高钢的强度。

贝氏体转变介于珠光体与马氏体转变之间,但目前对此转变的机制还存在争议,但在贝氏体转变中主要C可扩散,金属原子不发生扩散,根据奥氏体过冷度的不同和C扩散能力的不同等条件,生成各种形态贝氏体组织。

作业第六章钢的热处理一、名词解释1、钢的热处理—是采用适当的方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却,以获得预期的组织结构与性能的工艺。

2、等温冷却转变—工件奥氏体化后,冷却到临界点以下的某一温度区间等温保持时,过冷奥氏体发生的相变。

3、连续冷却转变—工件奥氏体化后,以不同冷速连续冷却时过冷奥氏体发生的相变。

4、马氏体—碳或合金元素在α—Fe中的过饱和固溶体。

5、退火—将工件加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。

6、正火—工件加热奥氏体化后在空气中冷却的热处理工艺。

7、淬火—工件加热奥氏体化后,以适当方式冷却获得马氏体或(和)贝氏体组织的热处理工艺。

8、回火—工件淬硬后,加热到Ac1以下的某一温度,保持一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺。

9、表面热处理—为了改变工件表面的组织和性能,仅对其表面进行热处理的工艺。

10、真空热处理—在低于一个大气压(10-1~10-3Pa)的环境中加热的热处理工艺。

11、渗碳—为了提高工件表面碳的质量分数,并在其中形成一定的碳含量梯度,将工件在渗碳介质中加热、保温,使碳原子渗入的化学热处理工艺。

12、渗氮—在一定温度下,与一定介质中,使氮原子渗入工件表面的化学热处理工艺。

二、填空题1、整体热处理分为退火、正火、淬火和回火等。

2、表面淬火的方法有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、接触电阻加热表面淬火、电解液表面淬火等。

3、化学热处理包括渗碳、渗氮、碳氮共渗和渗硼等。

4、热处理工艺过程由加热、保温和冷却三个阶段组成。

5、共析钢在等温转变过程中,其高温转变产物有: P(珠光体) 、 S(索氏体) 和 T(托氏体) 。

6、贝氏体分上贝氏体和下贝氏体两种。

7、淬火方法有:单液淬火、双液淬火、马氏体分级淬火和贝氏体等温淬火等。

8、常用的退火方法有:完全退火、球化退火和去应力退火等。

9、常用的冷却介质有油、水、空气等。

10、常见的淬火缺陷有过热与过烧、氧化与脱碳、硬度不足与软点、变形与开裂等11、感应加热表面淬火,按电流频率的不同,可分为高频感应加热、中频感应加热和工频感应加热三种。

3.6 贝氏体转变与钢的等温淬火钢经奥氏体化后过冷到C曲线中的珠光体和马氏体转变线之间的中温区域,将发生贝氏体转变亦称中温转变。

在贝氏体转变温度区域,铁原子已经难以扩散,而碳原子尚能扩散,其相变产物一般为铁素体+渗碳体的非层状组织,这种组织称为贝氏体。

贝氏体有上贝氏体、下贝氏体和粒状贝氏体多种。

其中下贝氏体具有非常好的综合性能,据此发展出了等温淬火工艺,并开发出贝氏体钢。

3.6.1 贝氏体转变基本特征贝氏体转变兼有马氏体转变和珠光体转变的某些特征。

1. 贝氏体转变有上、下限温度:贝氏体转变的上限温度用B s 表示, 下限温度用B f 表示。

奥氏体必须过冷到B s 点以下才能发生贝氏体相变, 必须冷却到B f 点以下才有可能完全转变为贝氏体,但通常贝氏体转变完全,且等温转变越靠近Bs 点,贝氏体转变量越少。

2. 转变产物为非层片状:贝氏体也是α相与碳化物组成的两相机械混合物,但贝氏体不是层片状组织,α相也不同于珠光体中的铁素体,而 是类似于马氏体(贝氏体铁素体)。

碳化物的分布随形成温度不同而异。

较高温度时形成上贝氏体,碳化物是渗碳体,分布在铁素体条之间;较 低温度形成下贝氏体,碳化物可以是渗碳体,也可以是碳化物,分布在 铁素体条内部。

3.贝氏体转变通过形核和长大的方式进行,可在一定稳定范围内等温形成,也可以在某一冷却速度范围内连续冷却转变。

贝氏体转变等温形成时需要一定的孕育期,其等温转变曲线也呈“C”字形。

4.贝氏体转变是扩散型相变,相变时有碳原子的扩散,但无铁和其他合金原子扩散,碳原子的扩散速度控制贝氏体相变速率并影响贝氏体的组织形貌。

5.贝氏体转变晶体学:母相奥氏体与新相铁素体(贝氏体铁素体)之间维持第二类共格(切变共格)关系,贝氏体中的铁素体与母相奥氏体之间存在着一定的惯习面和位向关系。

3.6.2贝氏体的组织形态和性能贝氏体按金相组织形态来分,可分为上贝氏体,下贝氏体和粒状贝氏体。

1.上贝氏体:➢上贝氏体形成温度范围:上贝氏体在贝氏体转变区较高的温度范围形成,对于中、高碳钢,上贝氏体大约在550~350℃之间形成。

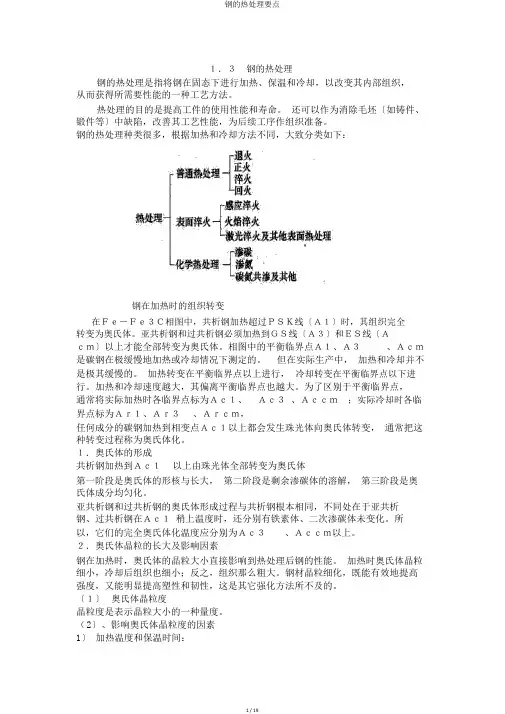

1.3钢的热处理钢的热处理是指将钢在固态下进行加热、保温和冷却,以改变其内部组织,从而获得所需要性能的一种工艺方法。

热处理的目的是提高工件的使用性能和寿命。

还可以作为消除毛坯〔如铸件、锻件等〕中缺陷,改善其工艺性能,为后续工序作组织准备。

钢的热处理种类很多,根据加热和冷却方法不同,大致分类如下:钢在加热时的组织转变在Fe-Fe3C相图中,共析钢加热超过PSK线〔A1〕时,其组织完全转变为奥氏体。

亚共析钢和过共析钢必须加热到GS线〔A3〕和ES线〔Acm〕以上才能全部转变为奥氏体。

相图中的平衡临界点A1、A3、Acm是碳钢在极缓慢地加热或冷却情况下测定的。

但在实际生产中,加热和冷却并不是极其缓慢的。

加热转变在平衡临界点以上进行,冷却转变在平衡临界点以下进行。

加热和冷却速度越大,其偏离平衡临界点也越大。

为了区别于平衡临界点,通常将实际加热时各临界点标为Ac1、Ac3、Accm;实际冷却时各临界点标为Ar1、Ar3、Arcm,任何成分的碳钢加热到相变点Ac1以上都会发生珠光体向奥氏体转变,通常把这种转变过程称为奥氏体化。

1.奥氏体的形成共析钢加热到Ac1以上由珠光体全部转变为奥氏体第一阶段是奥氏体的形核与长大,第二阶段是剩余渗碳体的溶解,第三阶段是奥氏体成分均匀化。

亚共析钢和过共析钢的奥氏体形成过程与共析钢根本相同,不同处在于亚共析钢、过共析钢在Ac1稍上温度时,还分别有铁素体、二次渗碳体未变化。

所以,它们的完全奥氏体化温度应分别为Ac3、Accm以上。

2.奥氏体晶粒的长大及影响因素钢在加热时,奥氏体的晶粒大小直接影响到热处理后钢的性能。

加热时奥氏体晶粒细小,冷却后组织也细小;反之,组织那么粗大。

钢材晶粒细化,既能有效地提高强度,又能明显提高塑性和韧性,这是其它强化方法所不及的。

〔1〕奥氏体晶粒度晶粒度是表示晶粒大小的一种量度。

(2〕、影响奥氏体晶粒度的因素1〕加热温度和保温时间:加热温度高、保温时间长,A晶粒粗大。

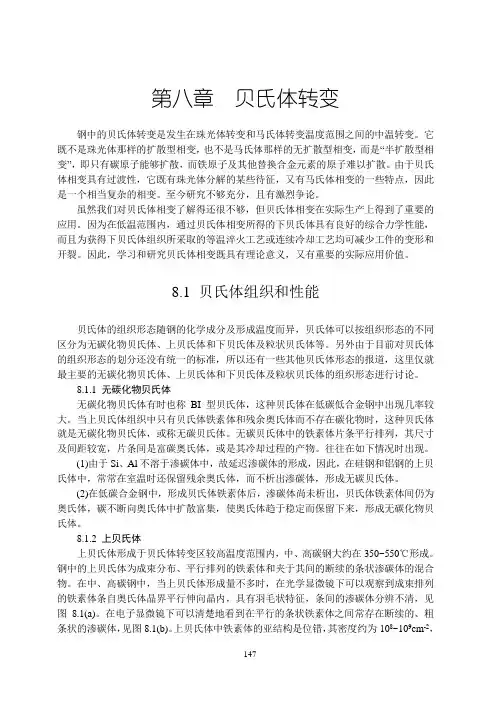

第八章贝氏体转变钢中的贝氏体转变是发生在珠光体转变和马氏体转变温度范围之间的中温转变。

它既不是珠光体那样的扩散型相变,也不是马氏体那样的无扩散型相变,而是“半扩散型相变”,即只有碳原子能够扩散,而铁原子及其他替换合金元素的原子难以扩散。

由于贝氏体相变具有过渡性,它既有珠光体分解的某些待征,又有马氏体相变的一些特点,因此是一个相当复杂的相变。

至今研究不够充分,且有激烈争论。

虽然我们对贝氏体相变了解得还很不够,但贝氏体相变在实际生产上得到了重要的应用。

因为在低温范围内,通过贝氏体相变所得的下贝氏体具有良好的综合力学性能,而且为获得下贝氏体组织所采取的等温淬火工艺或连续冷却工艺均可减少工件的变形和开裂。

因此,学习和研究贝氏体相变既具有理论意义,又有重要的实际应用价值。

8.1 贝氏体组织和性能贝氏体的组织形态随钢的化学成分及形成温度而异,贝氏体可以按组织形态的不同区分为无碳化物贝氏体、上贝氏体和下贝氏体及粒状贝氏体等。

另外由于目前对贝氏体的组织形态的划分还没有统一的标准,所以还有一些其他贝氏体形态的报道,这里仅就最主要的无碳化物贝氏体、上贝氏体和下贝氏体及粒状贝氏体的组织形态进行讨论。

8.1.1 无碳化物贝氏体无碳化物贝氏体有时也称BI型贝氏体,这种贝氏体在低碳低合金钢中出现几率较大。

当上贝氏体组织中只有贝氏体铁素体和残余奥氏体而不存在碳化物时,这种贝氏体就是无碳化物贝氏体,或称无碳贝氏体。

无碳贝氏体中的铁素体片条平行排列,其尺寸及间距较宽,片条间是富碳奥氏体,或是其冷却过程的产物。

往往在如下情况时出现。

(1)由于Si、Al不溶于渗碳体中,故延迟渗碳体的形成,因此,在硅钢和铝钢的上贝氏体中,常常在室温时还保留残余奥氏体,而不析出渗碳体,形成无碳贝氏体。

(2)在低碳合金钢中,形成贝氏体铁素体后,渗碳体尚未析出,贝氏体铁素体间仍为奥氏体,碳不断向奥氏体中扩散富集,使奥氏体趋于稳定而保留下来,形成无碳化物贝氏体。

钢在加热时的转变热处理—将固体金属或合金在一定介质中的加热、保温和冷却,以改变材料整体或表面组织,从而获得所需要的工艺性能。

大多数热处理工艺都要将钢加热到临界温度以上,获得全部或部分奥氏体组织,即奥氏体化。

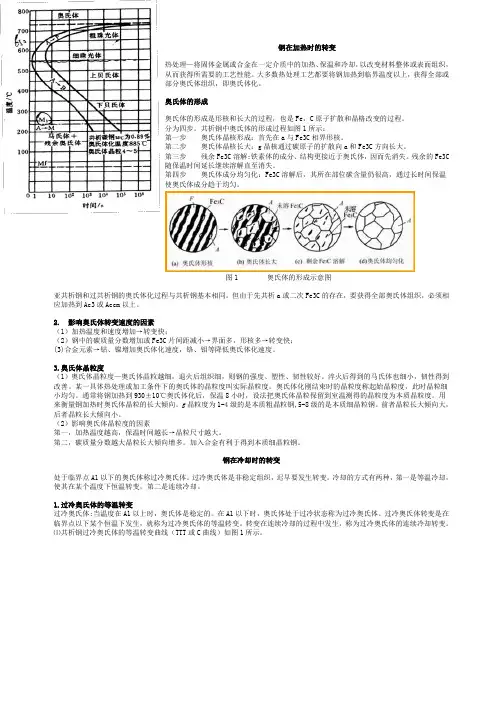

奥氏体的形成奥氏体的形成是形核和长大的过程,也是Fe,C原子扩散和晶格改变的过程。

分为四步。

共析钢中奥氏体的形成过程如图1所示:第一步奥氏体晶核形成:首先在a与Fe3C相界形核。

第二步奥氏体晶核长大:g晶核通过碳原子的扩散向a和Fe3C方向长大。

第三步残余Fe3C溶解:铁素体的成分、结构更接近于奥氏体,因而先消失。

残余的Fe3C随保温时间延长继续溶解直至消失。

第四步奥氏体成分均匀化:Fe3C溶解后,其所在部位碳含量仍很高,通过长时间保温使奥氏体成分趋于均匀。

图1 奥氏体的形成示意图亚共析钢和过共析钢的奥氏体化过程与共析钢基本相同。

但由于先共析a或二次Fe3C的存在,要获得全部奥氏体组织,必须相应加热到Ac3或Accm以上。

2. 影响奥氏体转变速度的因素(1)加热温度和速度增加→转变快;(2)钢中的碳质量分数增加或Fe3C片间距减小→界面多,形核多→转变快;(3)合金元素→钴、镍增加奥氏体化速度,铬、钼等降低奥氏体化速度。

3.奥氏体晶粒度(1)奥氏体晶粒度—奥氏体晶粒越细,退火后组织细,则钢的强度、塑性、韧性较好。

淬火后得到的马氏体也细小,韧性得到改善。

某一具体热处理或加工条件下的奥氏体的晶粒度叫实际晶粒度。

奥氏体化刚结束时的晶粒度称起始晶粒度,此时晶粒细小均匀。

通常将钢加热到930±10℃奥氏体化后,保温8小时,设法把奥氏体晶粒保留到室温测得的晶粒度为本质晶粒度。

用来衡量钢加热时奥氏体晶粒的长大倾向。

g晶粒度为1-4级的是本质粗晶粒钢,5-8级的是本质细晶粒钢。

前者晶粒长大倾向大,后者晶粒长大倾向小。

(2)影响奥氏体晶粒度的因素第一,加热温度越高,保温时间越长→晶粒尺寸越大。

第二,碳质量分数越大晶粒长大倾向增多。

过渡型相变▪过渡型相变也称为半扩散型相变,主要包括块状转变和贝氏体转变两种类型,转变主要发生在中温范围,因此属于中温转变。

▪过渡型相变既不像扩散型相变那样通过原子的长程扩散进行的,也不像非扩散型相变那样通过原子协同式地由母相转入到新相中进行的,而是在转变时原子在相界面处短距离移动,化学成分不变或几乎不变(块状转变),或者在转变时尺寸较大的原子不扩散,只是尺寸较小的原子扩散(贝氏体转变)的方式进行的。

▪钢中贝氏体转变是一种典型的过渡型相变,也是本节讨论的内容。

▪钢经过奥氏体化以后过冷至(连续冷却或者等温冷却)珠光体转变和马氏体转变区之间的中温范围,发生贝氏体转变,此时铁原子不能扩散,碳原子尚能扩散。

贝氏体转变可用如下反应式表示转变产物称为贝氏体(B)。

与珠光体不同,贝氏体一般是由过饱和铁素体和碳化物组成的非层状混合组织。

1、贝氏体转变的基本特征1.1贝氏体转变的温度范围▪贝氏体转变也是在一个温度范围内进行的,其开始转变温度(点)为B s,。

终了转变温度(点)为Bf▪在贝氏体转变以上的温度范围是珠光体转变区,以下的温度范围是马氏体转变区。

▪贝氏体的B f点可能与马氏体的M s点相同,也可能略低于M s点。

▪在B s~B f温度范围内,随着转变温度的降低,碳原子的扩散能力减弱,贝氏体转变的机制及其产物也将随着变化。

▪一般来说,在这个温度范围的上部发生的是上贝氏体转变,下部发生的是下贝氏体转变。

▪对共析钢来讲,贝氏体转变温度是240~550℃。

▪贝氏体转变也具有转变不完全性,当转变温度较高时,生成的贝氏体较小,当转变温度较低时,生成的贝氏体就增多,▪因此贝氏体淬火后的组织中总存在一定量的残余奥氏体。

1.2 贝氏体的形态与转变温度有关▪贝氏体是由过饱和铁素体和碳化物组成的混合组织,组织形态与转变温度的高低密切相关。

▪上贝氏体的转变温度较高,贝氏体中的铁素体的过饱和度小,铁素体呈板条状,而碳原子扩散能力较强,碳化物沿着铁素体条之间析出。

贝氏体30年代初美国人E.C.Bain等发现低合金钢在中温等温下可获得一种高温转变及低温转变相异的组织后被人们称为贝氏体。

该组织具有较高的强韧性配合。

在硬度相同的情况下贝氏体组织的耐磨性明显优于马氏体,因此在钢铁材料中基体组织获得贝氏体是人们追求的目标。

贝氏体等温淬火:是将钢件奥氏体化,使之快冷到贝氏体转变温度区间(260~400℃)等温保持,使奥氏体转变为贝氏体的淬火工艺,有时也叫等温淬火。

一般保温时间为30~60min。

贝氏体;贝茵体;bainite又称贝茵体。

钢中相形态之一。

钢过冷奥氏体的中温(350~550℃)转变产物,α-Fe和Fe3C 的复相组织。

贝氏体转变温度介于珠光体转变与马氏体转变之间。

在贝氏体转变温度偏高区域转变产物叫上贝氏体(up bai-nite),其外观形貌似羽毛状,也称羽毛状贝氏体。

冲击韧性较差,生产上应力求避免。

在贝氏体转变温度下端偏低温度区域转变产物叫下贝氏体。

其冲击韧性较好。

为提高韧性,生产上应通过热处理控制获得下贝氏体。

超低碳贝氏体(ULCB)钢的研究进展中国钢铁新闻网2007年9月12日报道众所周知,具有低的C含量的贝氏体钢可以获得优良的强韧综合性能,主要原因是极低的C含量能降低或消除了贝氏铁素基体中的渗C体,因此钢的韧性能得到进一步的改善。

为了保证贝氏体转变的淬透性良好,而马氏体转变的淬透性相对较低,应该适量添加其它合金元素。

大量的研究推进了这种认识,并导致了所谓的ULCB钢的发展。

该类钢具有优良的韧性,强度和焊接等综合性能,并已经应用于极地和海底环境的高强管线。

ULCB钢起源于“强可焊性钢”,在瑞典的实验室得到发展。

最初这类钢的典型成分是0.10~0.16C,0.6Mn,0.4Si,0.35~0.60Mo和0.0013~0.0035B(%)。

少量的Mo和B抑制了多边形铁素体的形成,但对贝氏体转变动力学有一定的影响。

结果对“强可焊性钢”来说在较宽的冷速范围内可获得完全贝氏体组织。